9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein bezaubernder Liebesroman zwischen Küche und Literatur Die Fortsetzung des Weltbestsellers «Das Lächeln der Frauen» Seit einem Jahr sind Aurélie, die schöne Köchin aus dem «Le Temps des Cerises», und André, der Lektor und Bestsellerautor, ein Paar. Nun kommt der Valentinstag – das perfekte Datum für einen Heiratsantrag. Doch ehe André die Frage der Fragen stellen kann, geschieht etwas Unerwartetes: Aurélies kleines Restaurant bekommt einen Michelin-Stern – und die junge Köchin schwelgt im Glück. Bis sie erfährt, dass die Vergabe nur eine Verwechslung war. Ein arroganter Sternekoch aus Vétheuil führt ein Restaurant gleichen Namens und verspottet sie ob ihrer Naivität am Telefon. Doch als sie Jean-Marie Marronnier kurze Zeit später persönlich trifft, ist Aurélie ziemlich fasziniert von dem kultivierten Mann mit den blauen Augen. Aurélie beschließt, einen Kochkurs bei dem Sternekoch zu machen, und der vom Erfolg und von den Frauen verwöhnte André erfährt zum ersten Mal in seinem Leben, was das Wort Eifersucht bedeutet …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 427

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Nicolas Barreau

Die Zeit der Kirschen

Roman

Über dieses Buch

«Unglaublich komisch, verführerisch, witzig und romantisch.»

Christine Westermann über «Das Lächeln der Frauen»

Seit einem Jahr sind Aurélie, die schöne Köchin aus dem Le Temps des Cerises, und André, der Lektor und Bestsellerautor, ein Paar. Nun kommt der Valentinstag – das perfekte Datum für einen Heiratsantrag. Doch ehe André die Frage der Fragen stellen kann, geschieht etwas Unerwartetes: Aurélies kleines Restaurant bekommt einen Michelin-Stern – und die junge Köchin schwelgt im Glück. Bis sie erfährt, dass die Vergabe nur eine Verwechslung war. Ein arroganter Sternekoch aus Vétheuil führt ein Restaurant gleichen Namens und verspottet sie ob ihrer Naivität am Telefon. Doch als sie Jean-Marie Marronnier kurze Zeit später persönlich trifft, ist Aurélie ziemlich fasziniert von dem kultivierten Mann mit den blauen Augen. Aurélie beschließt, einen Kochkurs bei dem Sternekoch zu machen, und der vom Erfolg und von den Frauen verwöhnte André erfährt zum ersten Mal in seinem Leben, was das Wort Eifersucht bedeutet …

Ein bezaubernder Liebesroman zwischen Küche und Literatur.

Die Fortsetzung des Weltbestsellers «Das Lächeln der Frauen».

Vita

NICOLAS BARREAU hat sich mit seinen charmanten Paris-Romanen «Die Frau meines Lebens» sowie «Du findest mich am Ende der Welt» ein begeistertes Publikum erobert. Sein Buch «Das Lächeln der Frauen» brachte ihm den internationalen Durchbruch. Es erschien in 36 Ländern, war in Deutschland mit weit über einer Million verkauften Exemplaren «Jahresbestseller» und wurde anschließend verfilmt sowie in unterschiedlichen Inszenierungen an deutschen Bühnen gespielt. In «Die Zeit der Kirschen» erzählt der Autor die Geschichte seiner unvergesslichen Helden Aurélie und André fort.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2021

Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

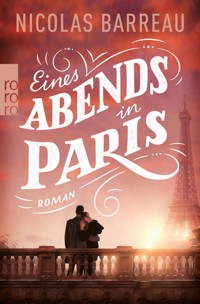

Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg,

Lettering: Chris Campe, All Things Letters

Coverabbildung David Giral/Alamy Stock Photo; iStock; Getty Images

ISBN 978-3-644-00718-5

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für meine guten Geister – danke für eure Geduld, eure Anregungen, euer Zuhören, euer Mutmachen, eure Liebe, euer Lachen. Auch für den Champagner natürlich.

Und für meinen Lieblingsverleger – immer noch und immer wieder.

Prolog

Die Place de Furstenberg ist ein verschwiegener kleiner Platz in Paris. Vier knorrige Bäume, eine alte Laterne inmitten eines Rondells, ein Blumenlädchen, das Musée Delacroix. Touristen verirren sich nicht oft hierher, obwohl der Platz nur wenige Schritte vom Deux Magots entfernt liegt, jenem berühmten Literatencafé, von dessen Terrasse aus man einen wunderbaren Blick auf die älteste Kirche der Stadt hat und in dem alle Paris-Besucher einmal ihren Café crème getrunken haben wollen – wegen der Existenzialisten und Hemingway.

Die Pariser Intellektuellen meiden das Deux Magots, weil die Preise überteuert sind, die Kellner unfreundlich und nicht zuletzt deswegen, weil selbst Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir irgendwann in ein anderes Café abwanderten, das gleich an der nächste Ecke liegt – ins Café de Flore, wo angeblich auch noch heute der wahre Geist der Literatur weht.

Auch die Éditions Opale, wo ich arbeite, liegt in der Nähe der Place de Furstenberg. Eigentlich ein Wunder, dass es mitten in Saint-Germain einen so stillen Platz gibt. Es ist ein großartiger Ort, wenn man unglücklich ist und allein sein will – sofern man keine Bank zum Verweilen braucht.

Es ist Ende April, die Sonne scheint auch am späten Nachmittag noch warm, die letzten Kirschbäume blühen irgendwo in einem verwunschenen Garten in Vétheuil, wo SIE jetzt vermutlich ist. Einen Garten, den ich wohl niemals betreten werde.

Ich habe alles vergeigt. Die Erkenntnis bohrt sich schmerzhaft in meinen Körper wie der gusseiserne Hydrant, auf dem ich sitze. Ich lasse den Kopf in die Hände sinken, starre auf das Pflaster und habe keine Lust mehr, in den Verlag zurückzugehen, wo die anderen sich jetzt gerade auf den Weg machen, um in den Mai zu feiern. Was soll ich noch da? Was soll ich noch irgendwo auf der Welt?

Ich sitze einfach nur da und hoffe auf ein Wunder. Man könnte auch sagen, ich habe jede Hoffnung verloren, was, wenn man es genau bedenkt, so ziemlich dasselbe ist. Wenn ein Arzt davon spricht, dass wir jetzt nur noch auf ein Wunder hoffen können, meint er doch genau das – dass die Sache aussichtslos ist.

Früher habe ich immer gesagt, dass die Hoffnung zu meinem Beruf gehört. Wir verkaufen Träume, und die Welt der Bücher lebt vor allem von der Hoffnung, oder? Der Literaturagent hofft, dass ein Verleger in dem Manuskript, das er anbietet, das gleiche Potenzial sieht wie er und möglichst ein fünfstelliges Angebot macht. Der Verleger hofft, dass seine Bücher sich gut verkaufen, von der Presse «hymnisch» besprochen werden und auf die Bestsellerliste kommen. Und ich hoffe, dass ein Roman, den ich unter vielen mittelmäßigen bis furchterregenden Manuskripten entdeckt habe, von dem ich überzeugt bin und für den ich mich im Verlag eingesetzt habe, am Ende ein Lauffeuer der Begeisterung entzündet. Ja, ich hoffe sogar, dass der geneigte Leser dieses Buch tatsächlich aufschlagen und es lesen wird, statt die nächste Netflix-Serie anzuschauen.

Ich bin André Chabanais, Cheflektor im Verlag Éditions Opale. Manchmal bin ich auch Autor – ein recht erfolgreicher sogar. Dann heiße ich Robert Miller. Vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört? Doch von diesem Doppelleben hat lange Zeit niemand gewusst, nicht einmal mein Verleger, der geschäftstüchtige Monsieur Monsignac, dem ich so vieles verdanke.

Alles fing damit an, dass ich einen Roman über eine Frau schrieb, die ich gar nicht kannte. An jenem frühlingshaften Abend, als das Schicksal sich auf zarten Füßen anschlich, war ich durch die Straßen von Saint-Germain geschlendert. Absichtslos schaute ich durch die Scheiben eines behaglichen kleinen Restaurants mit dem Namen Le Temps des Cerises. Rot-weiß gewürfelte Tischdecken, Kerzenschein, gedämpftes Licht. Und dann sah ich Aurélie, die schöne Köchin, von der ich damals noch gar nicht wusste, dass sie Aurélie hieß. Ich sah ihr Lächeln und war wie verzaubert. Ich war beglückt von diesem Lächeln, das nicht einmal mir galt. Wie ein Voyeur stand ich draußen vor dem Fenster und wagte kaum zu atmen, so vollkommen erschien mir dieser Augenblick. Es war das Lächeln einer Fremden, das mich inspirierte und beflügelte, und so stahl ich es mir, ich nahm es einfach mit, steckte es in meine Tasche und machte die junge Köchin zur Heldin meiner Geschichte.

Das Buch, das ich mit Hilfe des Literaturagenten Adam Goldberg (ein guter Freund von mir und ein noch besserer Agent) unter falschem Namen veröffentlichte und das mein bescheidenes Einkommen als Lektor ein wenig aufbessern sollte, wurde – womit niemand gerechnet hatte – ein Bestseller. Und der plötzliche Erfolg eines britischen Autors namens Robert Miller, den es in Wirklichkeit gar nicht gab, wäre mir fast zum Verhängnis geworden.

Vor allem, als die Heldin meines Romans, ebenjene Frau aus dem Restaurant, eines Tages wie eine Erscheinung in den Verlagsräumen der Éditions Opale stand und mir erklärte, der Roman dieses großartigen Schriftstellers habe ihr das Leben gerettet, sie wolle unbedingt den Mann kennenlernen, der Das Lächeln der Frauen geschrieben habe, und hoffe auf meine Hilfe.

Ich war wie vom Donner gerührt.

Was habe ich nicht alles angestellt, um sie von diesem unmöglichen Vorhaben abzubringen und ihr Interesse auf mich zu lenken! Aber wer nimmt schon den Lektor, wenn er den Autor haben kann?

Aurélie verfolgte ihren Plan, Robert Miller kennenzulernen, mit einer Mischung aus Verrücktheit und Entschlossenheit, die ich so noch bei keiner Frau gefunden habe.

Ich war beeindruckt. Und ich war verzweifelt. Vor allem aber war ich bald schon hoffnungslos verliebt in dieses eigenwillige Geschöpf mit den grünen Augen und dem honigfarbenen Haar. Und anstatt ihr einfach die Wahrheit zu sagen – was mir in diesem Moment vollkommen undenkbar schien, weil es mich meinen Job gekostet hätte –, verstrickte ich mich immer mehr in ein Geflecht aus Lügen und Betrug, um das Herz der schönen Köchin für mich zu gewinnen.

Scheinheilig bot ich mich als Postillon d’amour an, vermittelte in meiner Eigenschaft als Lektor Briefe zwischen der Köchin und dem angeblich so menschenscheuen englischen Schriftsteller, der allein mit seinem Hund Rocky in einem Cottage hauste, und beantwortete diese selbst als Robert Miller. Ich arrangierte Treffen, die der Autor im letzten Moment platzen ließ, und tröstete nur zu gern Aurélie, die sich enttäuscht in die Arme des Wolfs im Schafspelz sinken ließ – in meine Arme. Doch dann machte ich einen Fehler, sie witterte den Verrat, zählte eins und eins zusammen und warf mich kurzerhand aus ihrem Leben. Die Frau, die ich über alles liebte, hasste mich nun. Vor allem glaubte sie mir kein Wort mehr, auch nicht – welche Ironie! –, dass in Wirklichkeit ich der Autor dieses Buches war.

Alles schien verloren, ich war am Boden zerstört, und so habe ich schließlich die Wahrheit erzählt, es kam ja eh nicht mehr drauf an. Erst meinem Chef, Monsieur Monsignac, der mich nach einem Tobsuchtsanfall dann netterweise doch nicht feuerte, sondern zum Weiterschreiben ermutigte. «Was für eine irre Geschichte!», schrie er, und seine hellen Augen flackerten. «Schreiben Sie es auf, André, schreiben Sie alles genau so auf, wie es sich zugetragen hat. Sie müssen ihr die ganze Wahrheit sagen! Und egal, wie die Sache ausgeht – da machen wir einen neuen Robert Miller draus!»

Und so verbarrikadierte ich mich für Wochen in meiner Wohnung und machte nur das. Ich schrieb. Ich rauchte zu viel, ich trank zu viel Kaffee, und ich schrieb um mein Leben. Ich erzählte die ganze Geschichte – von dem ersten Lächeln hinter der Fensterscheibe des kleinen Restaurants bis zum Rat meines Verlegers, ein vollumfängliches Geständnis abzulegen – und legte Aurélie mit klopfendem Herzen das Manuskript vor die Tür.

Sie hat mir verziehen, und wir wurden ein Paar.

An diesem Tag im Januar schneite es in Paris. Ich erinnere mich noch genau, wie wir unten in der kleinen Straße einer großen Stadt standen, die man auch die Stadt der Liebe nennt. Und wie die Schneeflocken sich in Aurélies Haaren verfingen, als wir uns küssten. Immer wenn ich in den Verlag gehe und an dieser Stelle der Rue de l’Université vorbeikomme, muss ich daran denken.

Ein Jahr lang waren wir glücklich. Noch bis vor wenigen Wochen waren wir glücklich. Zumindest habe ich das immer geglaubt. Wir haben Weihnachten bei meiner Mutter gefeiert und zusammen die Bûche de Noël gegessen. Wir haben lachend unter einem riesigen Regenschirm auf dem Pont Louis-Philippe gestanden und auf das neue Jahr angestoßen. Doch dann, ausgerechnet am Valentinstag, dem Tag aller Liebenden, passierte etwas, das unser Leben wie ein Tornado durcheinanderwirbelte. Das uns mehr und mehr voneinander entfernte. Und ich habe, das muss ich zu meiner Schande gestehen, leider alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann.

Gestern hat sie mir meine Tasche vor die Tür gestellt. Sie will mich nicht mehr sehen, sagt sie, und ich frage mich, wann genau die Sache so aus dem Ruder gelaufen ist? Und wer eigentlich dieser Idiot ist, der einen ganzen Roman über eine Frau schreibt, um sie dann zu verlieren. Zumindest die zweite Frage kann ich beantworten: Der Idiot bin wohl ich.

Das also ist das Ende von André und Aurélie.

Die meisten Romane, die schlecht anfangen, enden gut. Doch diesmal bin ich nicht in einem Roman. Leider! Ich lasse mich auf das Pflaster des Rondells herunterrutschen und bin auf dem harten Boden der Realität angekommen.

Ein Vogel zwitschert, die Dämmerung senkt sich allmählich über den kleinen Platz. Die Laternen gehen zögernd an, sie flackern kurz auf, und ihr gelbliches Licht lässt alles verschwimmen. Eine laue Brise streicht raschelnd durch die Blätter der Bäume. Dieser Abend ist wie gemacht für Liebende. Und da kommt auch schon ein Pärchen und schlendert über den Platz. Er sagt etwas, und sie lacht. Mein Herz zieht sich zusammen. Es ist Frühling in Paris, alle Menschen sind verliebt und glücklich, und ich sitze da, starre auf die Pflastersteine und kann es noch immer nicht fassen.

Schritte gehen vorbei, sie kommen zurück und bleiben schließlich vor mir stehen. Rote Spangenschuhe mit einem dezenten Absatz, in denen zwei seidenbestrumpfte Füße stecken.

«Ich glaube, Sie haben etwas vergessen, Monsieur Chabanais», sagt eine atemlose Stimme, und ich blicke auf.

1

Vielleicht war es nicht die beste aller Ideen, Aurélie ausgerechnet am Valentinstag einen Heiratsantrag machen zu wollen. Zum einen ist die Frau, die ich liebe, zwar eine heimliche Romantikerin, aber sie hasst Klischees. Zum anderen ist sie Köchin. Und das bedeutet, dass sie an Tagen, an denen normale Menschen ausgehen, um zu feiern, alle Hände voll zu tun hat. Sie kauft morgens auf dem Markt ein, und am Nachmittag steht sie zusammen mit ihrem meist schlechtgelaunten Chefkoch Jacquie Berton in der Küche und bereitet all die wunderbaren Speisen zu, die auf der handgeschriebenen Tafel stehen, die in ihrem Restaurant hängt. Abends ist sie dann für ihre Gäste da, kommt persönlich an den Tisch und fragt, ob das Lamm mit Lavendel und Zimt geschmeckt hat und ob es zum Nachtisch noch eine Crème brûlée sein darf. Das Le Temps des Cerises liegt in der Rue Princesse, einer engen Gasse, zwischen der Saint-Sulpice-Kirche und der Église Saint-Germain-des-Prés. Es ist ein Restaurant von der Größe eines Wohnzimmers, mit dunklen Holzmöbeln und rot-weiß karierten Tischdecken, in das ich mich vor zwei Jahren auf den ersten Blick verliebt habe – ebenso wie in seine Besitzerin, die kapriziöse Aurélie Bredin.

Seit Dezember trug ich nun schon den Goldring mit den drei kleinen Diamantsternen mit mir herum, den ich in der Auslage eines verwunschenen Antiquitätenladens in der Rue Grenelle entdeckt hatte. Ich wusste sofort, dass dieser antike Verlobungsring, der in einem dunkelblauen Samtkästchen steckte, Aurélie gefallen würde. «Dieser Ring ist etwas ganz Besonders, ein Kleinod», sagte der Antiquitätenhändler und hob anerkennend die Augenbrauen, und ich verließ hochgestimmt den kleinen Laden. Doch wie es manchmal so ist – bisher hatte sich die passende Gelegenheit, ihn der Frau meines Herzens zu überreichen, nicht ergeben. Oder ich hatte mich einfach zu dumm angestellt.

Wie viele Manuskripte sind schon über meinen Schreibtisch gewandert, in denen ein Mann einer Frau am Ende einen Ring schenkt und ihr die Frage aller Fragen stellt. In einem stilvollen Restaurant liegt dann auf dem silbernen Platzteller plötzlich und wie durch Zauberhand ein verheißungsvolles Kästchen, das die Angebetete mit glänzenden Augen öffnet. Manche Herren tun den Verlobungsring auch ins Champagnerglas, was im ungünstigsten Fall zu einem überstürzten Besuch in der Notaufnahme führen kann. Ringe werden gern auf verschwiegenen Bänken in den Tuilerien überreicht, im Frühling, wenn der Abend sich weich über Paris senkt und der Duft der Kastanienbäume das Herz betört. Manchmal auch auf einer der vielen Brücken, die über die Seine führen, auf kleinen Plätzen oder auf der nächtlichen Dachterrasse des Restaurants des Musée du Quai Branly, von der aus man einen atemberaubenden Blick auf den Eiffelturm hat.

Verlobungsringe werden auf Kopfkissen gelegt oder in einem Strauß Rosen versteckt und dort meistens auch gefunden. Beliebte Daten für einen Heiratsantrag sind: Weihnachten, Silvester, Geburtstag, der persönliche Jahrestag oder eben auch der Jour de la Saint-Valentin.

Doch was sich in der Literatur so einfach liest, ist im wirklichen Leben, das leider seine ganz eigene Dramaturgie hat und manchmal recht aberwitzige Wendungen nimmt, gar nicht so leicht – vor allem, wenn man nicht weiß, ob die Frau, die man liebt, diese ganze Sache mit dem Heiraten vielleicht für hoffnungslos veraltet hält. Immerhin leben wir im 21. Jahrhundert und nicht in einem Jane-Austen-Roman, wo das höchste Glück eines Mädchens darin besteht, sich zu verheiraten.

Ich wünschte mir natürlich, dass Aurélie mich mit diesem ganz besonderen Lächeln ansehen würde, das ich so an ihr liebte. Dass ihre schönen Augen jenen sanften Schimmer annehmen würden, den sie manchmal hatten, wenn ich morgens erwachte und ihr Blick ganz gedankenverloren auf mir ruhte. Wenn ich dann fragte: «Was denkst du gerade?», antwortete sie stets: «Nichts», und zerzauste mir lachend das Haar. Wie gesagt, ich wünschte es mir, aber sicher war ich mir nicht.

Aurélie steckte voller Überraschungen. Vielleicht würde sie in ein herzhaftes Lachen ausbrechen, wenn ich wie ein Kavalier alter Schule mit meinem goldenen Verlobungsring ankäme, und belustigt ihre schmalen Augenbrauen hochziehen. «Ach, du meine Güte, André! Findest du nicht, dass Heiraten ein bisschen demodé ist?! Wir können doch auch ohne Trauschein glücklich sein.»

Eine solche Reaktion hielt ich durchaus für möglich.

Als ich Aurélie, kurz nachdem wir ein Paar wurden, den Vorschlag machte, nach einer gemeinsamen Wohnung zu suchen, hatte sie gezögert.

«Aber willst du denn nicht mit mir zusammenziehen?», hatte ich verunsichert gefragt.

«Aber natürlich will ich das, chéri», hatte sie entgegnet. «Nur nicht sofort. Du weißt doch, wie sehr ich an meiner kleinen Wohnung hänge.»

Ihre kleine Wohnung liegt in der Rue de L’Ancienne Comédie, jener alten Passage, die vom Boulevard Saint-Germain ins quirlige Quartier Latin führt, das sich mit seinen verwinkelten Gässchen, den Blumen-, Käse- und Austernständen und den kleinen Cafés und Restaurants, vor denen sich Tische und Stühle auf dem Trottoir drängen, bis hin zur Seine erstreckt. Von ihrem Wohnzimmer aus sieht sie direkt auf das berühmte Le Procope, angeblich eines der ältesten Kaffeehäuser von Paris und heute ein prächtiges Restaurant, wo man unter riesigen Kronleuchtern auf roten Lederbänken sitzt und wo sogar in den Waschräumen goldgerahmte Gemälde hängen. Die Nähe zum Procope gefällt Aurélie natürlich sehr, und ihre Wohnung, die im dritten Stock eines Gebäudes aus der Jahrhundertwende liegt, ist wirklich sehr charmant mit der kleinen Küche, wo ein winziger Tisch auf dem alten schwarz-weißen Steinfußboden steht, dem Wohnzimmer, das mit einem runden Esstisch und zwei kleinen Sofas ausgestattet ist und dessen Wände mit einem zarten floralen Seidenstoff bespannt sind, und dem alten gusseisernen Balkon vor dem Schlafzimmer, dessen Kästen sie mit Blumen bepflanzt.

Wenn Aurélie unglücklich ist, liest sie keine Bücher, sie pflanzt Blumen. Mit den Händen in der feuchten Erde herumzuwühlen und allem Kummer blühende Gewächse entgegenzusetzen, gäbe ihr die nötige Bodenhaftung, hat sie mir mal gesagt. Alles bei ihr ist hell und leicht, während meine Wohnung eher einer behaglichen Höhle gleicht. Knarzender Parkettboden, überall Bücherregale, ein alter lederbespannter Schreibtisch, auf dem sich Zeitungen und Manuskripte stapeln, ein riesiges Sofa und ein Lesesessel, neben dem eine dunkelrote Lampe steht. Ich wohne in der Rue des Beaux-Arts, über die es nichts Spektakuläres zu berichten gibt, außer vielleicht, dass mein Lieblingsbistro, das La Palette, gleich um die Ecke liegt.

Glücklicherweise war der Weg zwischen unseren beiden Wohnungen nicht allzu weit, und so hatten wir uns angewöhnt, mal hier, mal dort zu übernachten. Bis auf wenige Ausnahmen waren wir seit jenem Kuss im letzten Winter, als Aurélie mir schließlich verzieh, jede Nacht zusammen. Wenn Aurélie abends vom Restaurant nach Hause kam, erwartete ich sie schon. Manchmal ging ich auch im Le Temps des Cerises vorbei und holte sie ab. Dann aßen wir dort noch zusammen eine Kleinigkeit. Und wenn ich am Morgen in den Verlag ging, machte sie mir einen Kaffee, den ich im Stehen in ihrer kleinen Küche herunterstürzte, weil ich wieder mal zu spät dran war. Was soll ich sagen? Ihr Mund war einfach zu verführerisch, und oft genug blieb ich doch noch eine Weile bei ihr im Bett liegen, obwohl der Wecker bereits geklingelt hatte.

Aurélie war nicht nur schön, sondern auch sehr unabhängig. Sie führte immerhin ein eigenes Restaurant, das sie von ihrem Vater übernommen hatte, als dieser mit nur achtundsechzig Jahren ganz unerwartet an einem Herzinfarkt starb. Damals kannten wir uns noch nicht, aber ich weiß, dass Aurélie sehr an ihrem Vater hing, der ein warmherziger Mensch und ein sehr guter Koch gewesen sein muss und überdies offenbar gerne die eine oder andere Lebensweisheit von sich gab. Noch heute erzählt mir Aurélie oft davon, was «Papa immer sagte».

Ihre Mutter war schon früh gestorben, und so wuchs die kleine Tochter sprichwörtlich im Restaurant auf – in der Gesellschaft ihres Vaters und des bärbeißigen Chefkochs Jacquie Berton, der schon damals immer mit dem Fahrrad kam und dann stets über Paris schimpfte, weil es zu laut und zu voll sei. Sein Herz schlug für die Côte Fleurie, wo er ursprünglich herstammte, aber auch schon sehr bald für das kleine Mädchen mit den honigblonden Zöpfen, das mit seinen Schulbüchern mitten auf dem Steinfußboden saß und ab und zu interessiert von seinem großen Kochlöffel probierte. Unter Jacquie Bertons Anleitung lernte Aurélie nicht nur die Zubereitung aller möglichen Speisen und Gerichte. Sie entwickelte auch eine ganz eigene Vorstellung vom Leben. Und obwohl Aurélie bis heute keine große Leserin ist – ich glaube, mein Roman war einer der wenigen, den sie überhaupt zu Ende gelesen hat –, hatte sie doch immer schon den Hang, Sprüche und Gedanken zu sammeln, die ihr wichtig erschienen. Als ich das erste Mal ihr Schlafzimmer betrat, staunte ich nicht schlecht, als ich eine ganze Wand mit handbeschriebenen Zetteln sah, die sich bei jedem Windhauch leise bewegten. Über die Liebe hatte ich dort einiges gefunden, über die Schönheit von Blumen und die Poesie verregneter Nachmittage, darüber, wie sich das Leben auf unwiderrufliche Weise verändert, wenn man einen Menschen verliert, den man liebt, jedoch kein Wort über Heiratsanträge oder eheliches Glück.

Ein Satz von Aurélies «Gedankenwand» war mir allerdings in Erinnerung geblieben: Die Liebe – das sind nicht Rosen und nicht Schokolade, das ist Zusammensein für immer.

Und für immer – das bedeutete doch wohl nichts anderes, als miteinander durchs Leben zu gehen. Eine glückliche Ehe zu führen. Und genau das hatte ich vor. Ich wusste nicht, wie die Frau, mit der ich nun schon über ein Jahr zusammen war, reagieren würde, aber ich beschloss, dass es das Risiko wert war.

Ich gebe zu, ich war vielleicht etwas zu wenig beherzt mit meinem Ansinnen. Das erste Mal wollte ich Aurélie in einer venezianischen Gondel einen Antrag machen. Ich war ganz berauscht von meiner originellen Idee. Aurélie hat am 16. Dezember Geburtstag, und ich überraschte sie mit einem Wochenende in Venedig. Kurz zuvor war die äußerst erfreuliche Honorarabrechnung meines ersten Romans gekommen, ich hatte endlich einmal genug Geld auf meinem Konto und ein kleines Apartment in San Marco gemietet. Aurélie war begeistert wie ein Kind. Sie war zuvor noch nie in Venedig gewesen und lief staunend und entzückt durch das unendliche Wirrwarr der kleinen Gassen und Kanäle, an die sich wie im Märchen bunte Häuser und alte Paläste schmiegten. Ich hingegen kannte Venedig recht gut, weil ich während des Studiums für ein paar Monate in einem der wenigen Verlage, die es dort gibt, gearbeitet hatte, und auch mein Italienisch war dank einiger Auffrischungsstunden bei meinem italienischen Freund Silvestro noch immer ganz passabel. Jedenfalls passabel genug, um Aurélie zu beeindrucken. Ich erwies mich als begnadeter Cicisbeo, und so schlenderten wir am Abend ihres Geburtstags Hand in Hand durch die Lagunenstadt, die in einem märchenhaften Winterschlaf versunken schien, bis wir an eine der Anlegestellen für die Gondeln kamen. Der Gondoliere, erfreut über die unerwartete Kundschaft, machte uns einen «special price», der immer noch ziemlich horrend war. Aber was ist schon Geld, wenn man die Frau seines Lebens beeindrucken möchte?

Ich führte Aurélie also in die schaukelnde Gondel, sie kicherte aufgeregt, und ihr wurde ein wenig schwindlig, doch schon bald glitt das schwarzgelackte Gefährt sicher durch stille Kanäle, vorbei an erleuchteten Palazzi und unter den vielen Brücken und Brückchen her, die Venedig zu diesem Wunder machen, von dem man sich fragt, wie es überhaupt in einer Welt wie der unseren existieren kann. Aurélie lehnte sich an mich und sog die Schönheit der nächtlichen Stadt in sich auf. Und auch ich legte mit klopfendem Herzen meinen Arm um sie und sagte in meiner Aufregung so etwas Dämliches wie:

«Romantisch so eine Gondelfahrt, was? Da könnte man ja direkt auf die Idee kommen, jemandem einen Heiratsantrag zu machen.»

Meine Worte verhallten zwischen den alten Gemäuern, die sich rechts und links neben uns erhoben. Aurélie sah mich verständnislos an. Offenbar wusste sie nicht, was sie mit diesem Allgemeinplatz anfangen sollte. Mein zugegeben etwas ungeschickter Versuch, um ihre Hand anzuhalten, erzielte leider nicht die beabsichtigte Wirkung. Vermutlich war er nicht eindeutig genug. Was sollte das für ein seltsamer Antrag sein? Und wer waren schon man oder jemand? Jedenfalls zeigte sich meine Schöne für den Rest der Gondelfahrt recht kühl und unnahbar, und ich beschloss, mein großes Projekt auf Weihnachten zu verschieben.

Weihnachten kam und ging. Der Ring mit den drei Sternen steckte noch immer nicht am Finger meiner Liebsten. Aurélies Vater hätte sicher gesagt: «Wo ein Wille, da ein Weg, wo kein Wille, da tausend Gründe.»

Diesmal war meine Mutter schuld. Sie fand Aurélie, von der sie bisher nur gehört hatte, ganz reizend und witterte in der neuen Freundin ihres vielbeschäftigten Sohnes die potenzielle Mutter ihrer Enkelkinder. Maman ist seit einigen Jahren Witwe. Sie hat viele gute Bekannte in Neuilly, wo sie in einem großen Haus mit Garten wohnt, aber sie kommt gebürtig aus dem Elsass und träumt wohl von nichts anderem, als dass sie ihre Enkel auch eines Tages mit Choucroute, Schweinebäckchen und selbstgemachtem Flammkuchen vollstopfen kann, so wie sie es früher bei Papa und mir gemacht hat.

Maman hat oft Langeweile. Dann kocht sie sich «etwas Schönes». Oder sie ruft bei mir im Verlag an. Madame Petit, die Sekretärin, stellt jedes Mal zu mir durch, obwohl ich ihr schon so oft gesagt habe, dass ich keine Störung wünsche und wirklich arbeiten müsse. Doch das interessiert weder Maman noch die Sekretärin. Die beiden stecken inzwischen unter einer Decke, wenn es darum geht, mich zu drangsalieren. «Aber Monsieur Chabanais – es ist doch Ihre Mutter», sagt Madame Petit jedes Mal, und in ihrer Stimme schwingt ein leiser Vorwurf mit. «Sie werden sich später auch freuen, wenn mal jemand mit Ihnen spricht.» Ich verdrehe dann die Augen, und während ich in mein Büro zurückstampfe, höre ich Madame Petit leise vor sich hin schimpfen, dass man sich um alte gebrechliche Eltern schließlich kümmern müsse. Dabei ist Maman alles andere als alt und gebrechlich – mal abgesehen davon, dass sie sich vor zwei Jahren das Bein gebrochen hat, weil sie auf ihre Absatzschuhe einfach nicht verzichten will. Maman ist sehr stolz auf ihre schlanken Beine, und sie hat weniger Hemmungen als ich, die Dinge beim Namen zu nennen. Wenn sie etwas sagen will, sagt sie es einfach. Mag sein, dass das am fortgeschrittenen Alter liegt und dem Gefühl, nicht mehr alle Zeit der Welt zu haben. Jedenfalls lenkte sie am ersten Weihnachtstag, während sie Gänseleberpastete, Confit de Canard und ihre selbstgemachte Schokoladenrolle auftischte, das Gespräch zielstrebig auf unsere Zukunftsplanung.

«Und – wollen Sie denn auch mal Kinder haben?», fragte sie Aurélie, als wir beim Dessert angekommen waren, und ich verschluckte mich fast an meiner Bûche de Noël, während Aurélie errötend auf ihren Teller schaute.

«Äh … na ja», stotterte sie verlegen und zerlegte mit der Gabel ihren Kuchen in tausend kleine Teile. «Ich bin ja gerade erst 34 geworden …»

«Maman!», grätschte ich dazwischen. «Du stellst vielleicht Fragen!»

«Wieso auch nicht? Kinder sind doch etwas ganz Wunderbares! Und die sollte man möglichst bekommen, wenn die Liebe am größten ist», sagte Maman unschuldig. «Abgesehen davon wirst du auch nicht jünger, André. Na, wie auch immer – ich freue mich jedenfalls schon jetzt auf die Enkelchen. Das Haus ist manchmal so groß und leer. Es wäre doch schön, es wieder mit Leben zu füllen, nicht wahr? Es muss doch weitergehen mit der Familie.» Sie prostete uns zu, und ich drückte Aurélie beruhigend die Hand.

«Entschuldige bitte, sie ist immer so direkt. Keine Angst – wir müssen keine Kinder bekommen, jedenfalls nicht aus dynastischen Gründen – ich liebe dich auch so», erklärte ich augenzwinkernd, als Maman in die Küche gegangen war, um einen Mokka zuzubereiten.

Aurélie wurde rot. «Ist schon gut», sagte sie nur. «Ich mag deine Mutter.»

Als wir schließlich, von dem überaus reichhaltigen Essen erschöpft, in die Sofas sanken und noch einen Portwein zu uns nahmen, machte Maman, die sich angenehm plaudernd mit Aurélie über die beste Zubereitung eines Boeuf Bourguignon unterhalten hatte und mich anschließend fragte, wann mein neuer Roman denn nun endlich erscheinen würde, noch einen Vorstoß.

«Wollt ihr denn im neuen Jahr heiraten, mes enfants? Vielleicht in der Saint-Sulpice-Kirche? Da haben dein Vater und ich damals geheiratet, André – und wir haben es nie bereut.» Sie lächelte in seliger Erinnerung und schaute uns strahlend an.

«On verra. Schauen wir mal», sagte ich und fühlte mich meiner Privatsphäre ähnlich beraubt wie in einer dieser Reality-Shows im Fernsehen, wo man vor laufender Kamera eine Liebeserklärung machen soll.

Aurélie sagte nichts.

Hätte ich nach dieser Steilvorlage von Maman tatsächlich meinen Ring hervorziehen und mit den Worten «Ach, übrigens … jetzt, da meine Mutter es schon angesprochen hat …» meinen Heiratsantrag machen sollen, als wir spätabends in mein altes Kinderzimmer hochgingen?

Eben.

An Silvester waren wir kurz vor Mitternacht zum Pont Louis-Philippe spaziert, um auf das neue Jahr anzustoßen. Aurélie hatte sich früher als sonst aus dem Restaurant verabschiedet, weil sie mit mir allein sein wollte. Sie hatte eine Flasche Champagner und zwei Gläser mitgebracht, und wir standen verliebt unter meinem Schirm auf der kleinen Brücke und warteten auf das neue Jahr. Der Regen störte uns nicht. Aurélie erzählte mir, dass sie an einem grauen Novembertag vor zwei Jahren mutterseelenallein und fertig mit der Welt genau auf dieser Brücke gestanden hätte, weil ihr Freund Claude sie damals verlassen hatte. «Und das, nachdem Papa erst ein paar Monate unter der Erde war. Mein Gott, war ich unglücklich! Ein Polizist kam vorbei, und stell dir vor, er dachte im Ernst, ich wollte mich von der Brücke stürzen. Das wollte ich natürlich nicht, aber er zweifelte offenbar an meinen Beteuerungen und schlich mir so lange hinterher, bis ich mich schließlich in eine kleine Buchhandlung auf der Île Saint-Louis flüchtete. Sie ist ganz in der Nähe. Und dort habe ich dann das Buch eines gewissen Robert Miller gefunden – dein Buch!» Sie lächelte versonnen. «Ich las die ersten Sätze, die von einem kleinen Restaurant namens Le Temps des Cerises handelten, von einer jungen Frau in einem grünen Kleid, die mir so ähnlich war, und wusste sofort, dass dieses Buch eine schicksalhafte Bedeutung für mich hatte. Und so war es dann ja auch.»

Sie lehnte sich gedankenverloren über das Geländer und sah den Regentropfen zu, die auf dem Wasser konzentrische Kreise auslösten, welche im Schein der alten Laterne golden glänzten. «Ich wollte unbedingt diesen Schriftsteller kennenlernen – und stattdessen verliebte ich mich am Ende in seinen Lektor.» Sie schaute mich mit einem schelmischen Lächeln an. «War das nun eine gute Wahl?»

«Auf jeden Fall», entgegnete ich. «Denn am Ende stellte sich ja heraus, dass der Lektor der Schriftsteller war – du hast also alles richtig gemacht. Mal ganz abgesehen davon, dass dieser Lektor dich mehr liebt, als es ein englischer Schriftsteller jemals vermocht hätte.»

Unser kleines Spiel hatten wir schon oft gespielt. Die Geschichte, unter welch kuriosen Umständen wir uns begegnet waren und nach vielen Irrungen und Wirrungen schließlich zueinanderfanden, war so romanhaft, so ungewöhnlich und besonders, dass wir sie uns immer wieder gerne erzählten. Nun, das tun wohl alle Liebenden. Alle Paare erinnern sich gern daran, wie alles anfing, und wollen diesen magischen Moment wieder und wieder heraufbeschwören – der erste Blick, das erste Lächeln, dieser Moment, in dem man plötzlich spürt, dass etwas passiert ist. Doch in unserer Geschichte vermischten sich Wahres und Erfundenes. Liebe und Betrug waren unauflösbar miteinander verflochten. Romanhelden wurden zu wirklichen Menschen, und wirkliche Menschen wurden zu Helden eines Romans. Und am Ende, als ich alles aufgeschrieben hatte, war aus der langen Erklärung, die ich meiner Liebsten schuldete, tatsächlich ein Buch geworden, das im Februar in der Éditions Opale erscheinen sollte. Natürlich wie mein erster Roman unter dem Pseudonym Robert Miller.

«Weißt du, Aurélie», begann ich und legte einen Arm um sie. «Eigentlich habe ich dich schon immer geliebt …»

Und als die Glockenschläge von Notre Dame das neue Jahr einläuteten und die ersten Raketen in tausend Sternen am Himmel zerbarsten, während man aus der Ferne das Hupkonzert der Autos hörte, tastete ich in meiner Jackentasche nach der kleinen Schatulle mit dem Ring. Willst du meine Frau werden?, sagte ich mir vor, während Aurélie mir um den Hals fiel und mir ein frohes neues Jahr wünschte.

Wir küssten uns, und als wir uns voneinander lösten und ich mein Sätzlein gerade aufsagen wollte – was konnte es Romantischeres geben, als das neue Jahr auf diese Weise zu beginnen? –, hörte ich eine helle Stimme, die Aurélies Namen rief.

«Aurélie! He … Aurélie! Das gibt’s ja nicht! Frohes neues Jahr!» Eine Frau mit blonden Haaren kam auf uns zugelaufen. Sie zog einen Mann in einem Trenchcoat hinter sich her, der ein kleines Mädchen mit rosa Mütze auf den Schultern hatte.

Es war Bernadette, Aurélies beste Freundin mit Mann und Tochter. Sie wohnen auf der Île Saint-Louis und hatten trotz des schlechten Wetters mit einem Mal den Wunsch verspürt, nach draußen zu gehen. An Silvester überfällt offenbar die meisten Menschen der Drang, unter freiem Himmel zu sein, den Blick nach oben zu richten und zu hoffen, dass das unendliche Universum uns im neuen Jahr zumindest einige Wünsche erfüllt.

Ich ließ die Schatulle in meiner Tasche wieder los.

«Was macht ihr denn hier? Ich dachte, du musst arbeiten», rief Bernadette erfreut, und wir umarmten uns alle, Küsschen links, Küsschen rechts.

«Ich bin entwischt», entgegnete Aurélie lachend. «Jacquie hat mir für den Rest des Abends freigegeben. Ich wollte doch mit André auf das neue Jahr anstoßen. Schließlich ist es unser erstes Silvester!»

«Und sicher nicht euer letztes. Wollt ihr nach dem Feuerwerk nicht noch mit zu uns kommen?»

Mit der Zweisamkeit war es vorbei, und als wir nach einer Nacht mit viel Alkohol müde nach Hause kamen, schlief Aurélie sofort ein.

Dann kam der Valentinstag, und wieder eilte die beglückende Vorstellung, wie sehr sich Aurélie über den Ring mit den drei Sternen freuen würde, der Wirklichkeit weit voraus. Zu weit. Denn auch an diesem 14. Februar stand die Liebe nicht auf der Speisekarte.

Schon morgens, als ich mich auf den Weg in den Verlag machte, hatte Aurélie schlechte Laune. «Weißt du was? Ich hasse Valentinstage», erklärte sie mir, als sie, ein Handtuch um das nasse Haar geschlungen, nackt aus der Dusche trat und durch die Wohnung marschierte, um sich einen Kaffee zu machen.

«Wieso denn das?» Ich kam hinter ihr her und gab ihr einen Kuss. Er schmeckte feucht und frisch wie ein Morgen, nachdem es geregnet hat. «Hhmm … Wenn du weiter hier so rumläufst, komme ich nie in den Verlag.»

Sie löste sich, nahm die neue Milchkaffeetasse, die ich ihr neulich mitgebracht hatte, in beide Hände und sah mich in komischer Verzweiflung an.

«Heute Abend wird der Teufel los sein, wir sind bis auf den letzten Platz ausgebucht, und eins der Serviermädchen ist auch noch krank geworden. Ich kann nur hoffen, dass die meisten Gäste das Valentins-Menü nehmen, dann wird es einfacher für uns. Ich bin jetzt schon genervt von all den Paaren, die nur wegen dieses Valentinstags an fein gedeckten Tischen sitzen, sich an den Händen halten und Champagner trinken.» Sie zog eine kleine Grimasse. «Also ich würde mir ja vorkommen wie in einem Zoo. Dieser Tag ist doch eh eine Erfindung der Amerikaner», fuhr sie fort, während sie sich die Haare energisch frottierte und dann nach ihren Anziehsachen angelte, die über einem Stuhl neben dem Bett lagen. «Oder waren es die Engländer?» Sie schlüpfte in ihr Strickkleid und zupfte an sich herum. «Egal. Kein Franzose hätte sich so was je ausgedacht. Ich meine, was für ein Klischee ist das! An einem bestimmten Tag auf Knopfdruck verliebt sein, so etwas geht doch gar nicht. Die Liebe sollte immer spontan bleiben, finde ich. Dann ist sie eine große und gewaltige Kraft.»

«Mag sein», wandte ich ein, während ich meine Felle schon wieder schwimmen sah. Die große und gewaltige Kraft der spontanen Liebe hatte uns in den letzten Wochen nur selten heimgesucht – vielleicht weil wir beide immer zu beschäftigt waren. «Aber man muss der Liebe auch eine Gelegenheit geben. Es ist doch ein schöner Brauch, wenn man an diesem Tag an seine Liebste denkt und ihn zum Anlass nimmt, um … um …»

«Um Blumen zu schenken?»

«Ja, zum Beispiel. Um Blumen zu schenken und die Liebe zu feiern. Ich werde heute nach der Lesung jedenfalls ins Restaurant kommen und dich abholen. Ich habe nämlich eine Überraschung für dich.»

«Eine Überraschung?» Sie trat mit glänzenden Augen näher.

«Ja. Und ich hoffe, du wirfst mich nicht gleich raus, nur weil ich dir ein paar Rosen mitbringe.»

«Nein, natürlich nicht … entschuldige. Ich freu mich jetzt schon auf deine Überraschung.» Sie rückte lächelnd meine Krawatte zurecht und musterte das neue mitternachtsblaue Jackett, das ich mir für die Lesung gekauft hatte. «Sehr elegant», bemerkte sie. «Ungewohnt, dich in einem Sakko zu sehen. Aber es steht dir. Jetzt siehst du wie dieser britische Verleger aus … wie hieß der Film noch mal?»

«Das Russlandhaus?», schlug ich vor.

Sie nickte, und ich grinste. Genau dasselbe hatte damals auch Florence Mirabeau gesagt, als sie meine Lektoratsassistentin im Verlag wurde.

Sie sehen aus wie dieser englische Gentleman-Verleger aus dem Russlandhaus, nur in jünger natürlich!

Wenn das schon zwei Frauen sagten, musste ja wohl etwas dran sein.

Ich strich mir mit Daumen und Zeigefingern über den Bart, den ich in der Tat wie Barley Scott Blair trug. Damit und mit meinen dunklen Augen hörte die Ähnlichkeit aber auch schon auf. Und ein Verleger war ich auch nicht. Aber immerhin ein Lektor, der recht erfolgreich Romane schrieb.

«He – warum grinst du so?», wollte Aurélie sofort wissen.

«Nun ja, der Vergleich mit einem Filmhelden wie Sean Connery ist ziemlich schmeichelhaft», entgegnete ich, ohne zu erwähnen, dass sie nicht die Erste war, die das feststellte. «Das lässt mich hoffen. Vielleicht kommt Saint Valentin heute doch noch zu seinem Recht!»

Sie lächelte und gab mir einen Kuss.

«Vielleicht. Dann bis heute Abend, cheri. Und viel Glück für deine Lesung! Deine erste richtige Lesung. Wirklich zu schade, dass ich nicht dabei sein kann, wenn der echte Robert Miller liest.» Sie legte den Kopf schief und zwinkerte mir zu. «Aber ich bin mir sicher, du wirst es mindestens so gut machen wie dieser englische Zahnarzt, den ihr damals bemüht habt.»

«Mindestens», entgegnete ich, nahm meine abgewetzte lederne Umhängetasche, schlang mir den Schal um den Hals und trat gut gelaunt hinaus in den Pariser Morgen.

Wie hätte ich auch ahnen können, dass sich das Gewitter bereits über uns zusammenbraute?

Meine erste richtige Lesung.

In Gedanken ging ich den Boulevard entlang bis zur Kirche von Saint-Germain und bog dann in die Rue Bonaparte ein. Auf der Terrasse des Deux Magots saßen verstreut einige Gäste im Mantel und frühstückten. Ein paar Schritte weiter kaufte ich einen Strauß Rosen für Aurélie. An der Ecke leuchtete die lindgrüne Fassade der Patisserie Ladurée in der kalten Februarsonne, und ich wandte mich nach links und lief die Rue Jacob entlang, vorbei an der alten Apotheke, die noch immer die hübschen Seifen von Roger & Gallet im Sortiment hatte, vorbei am Restaurant Au 35, wo ich oft mit Verlagsbesuchern zu Mittag aß, und dem hübschen Porzellangeschäft von Gien, in dem ich für Aurélie neulich eine große Frühstückstasse aus der Serie Millefleurs gekauft hatte.

Wie oft war ich diesen Weg schon gegangen? Als Lektor, als Autor, als unglücklich Verliebter. Als Lügner und als Hoffender.

Damals, als Robert Millers erster Roman ein Erfolg zu werden drohte, als Le Figaro unbedingt ein Interview mit dem Autor haben wollte und Jean-Paul Monsignac darauf bestand, dass dieser geheimnisvolle Engländer, der wie Stephen Clarke schrieb, für eine Lesung nach Paris kommen sollte, und zwar «tout de suite, André», saßen Adam und ich ganz schön in der Patsche. Wir mussten uns etwas einfallen lassen. Ein Engländer musste her. Warum dann nicht der Mann, dessen Konterfei Adam für das Autorenfoto zur Verfügung gestellt hatte? Samuel Goldberg war Adams Bruder. Er war Zahnarzt in Devonshire. Er las so gut wie nie, und er schrieb erst recht keine Bücher. Er wusste nichts von dem Foto, hatte keine Ahnung, dass er in Frankreich gerade zum Bestsellerautor avancierte. Aber dann zeigte er uns, was der vielgepriesene englische Humor ist, und spielte mit bei unserer Scharade. Sam Goldberg sagte: «Wir werden der Baby schon schütteln», und schlüpfte ohne große Umstände in die Rolle des Robert Miller. Er hatte einen einzigen glanzvollen Auftritt als Autor, las in einer Buchhandlung vor einem begeisterten Publikum, gab ein paar launige Interviews, redete für mein Dafürhalten ein bisschen viel über Zähne – und verschwand dann wieder in der Versenkung.

Nun gab es einen neuen Roman von Robert Miller. Wieder war ich der Verfasser, es waren meine ganz persönlichen Erlebnisse, die ich da zu Papier gebracht hatte, aber das wusste ja niemand – außer Aurélie und meinem Verleger natürlich, der mich selbst zum Aufschreiben der Geschichte ermutigt hatte. Zum einen, um, wie er sagte, mein Liebesleben zu retten, zum anderen aber sicher auch, um seinem kleinen Verlag einen neuen Bestseller zu bescheren.

«Aber den Titel müssen wir noch mal überdenken, André, der klingt im Ernst wie ein Ladenhüter», meinte er, nachdem er das Manuskript gelesen hatte. «Das Ende der Geschichte? Das ist nicht Ihr Ernst, André, oder? Da weine ich ja jetzt schon vor Langeweile. Dabei ist es doch eine so spannende Liebesgeschichte …»

Ich schluckte. Den Titel hatte ich nie unter dem Aspekt der Verkäuflichkeit gesehen. Ich hatte ihn damals auf das Deckblatt des Manuskripts geschrieben, weil ich das Ende der Geschichte, also deren Ausgang, ja noch nicht kannte. Das Ende konnte nur die Frau schreiben, die ich liebte. Meine erzürnte Köchin, die in mir den größten Lügner aller Zeiten sah.

«Das … war ja auch eher ein Arbeitstitel», erklärte ich und zuckte mit den Schultern. «Sie wissen doch, wie verfahren die Situation damals war …»

«Ja, ja, schon gut.» Geduld gehörte nicht zu den Stärken des Verlegers. «Da fällt uns noch was Besseres ein.» Er überlegte einen Moment. Was halten sie von Meine Frau, die Köchin – hmm … nein, das ist zu banal … Und nicht jeder kocht ja gerne … Wir sollten die Liebesgeschichte in den Fokus rücken …» Er legte den Finger nachdenklich an den Mund, dann schüttelte er ihn in meine Richtung. «Warten Sie, ich hab’s: Robert Miller, Das Lächeln der Frauen. Na? Ist das ein Titel? Ist das ein Titel?» Seine Augen leuchteten. «Da steckt doch alles drin: die Liebe, die Frauen, das Lächeln – Sie schreiben doch, alles hätte mit einem Lächeln angefangen, nicht wahr? Und ein bisschen geheimnisvoll klingt es auch – wunderbar! Wir bringen das Buch am Valentinstag. Noch ein paar Schokoladenherzen dazu und ein hübsches Lesezeichen, passend zum Cover, das wird ein Hit.» Jean-Paul Monsignac war so begeistert, dass er mich kurz umarmte.

Ich nickte überwältigt, während der Verleger mich stehen ließ, um alles weitere mit Madame Auteuil zu besprechen.

Michelle Auteuil war unsere Pressefrau, und nicht nur die schwarze Chanel-Brille, die sie stets trug, machte sie zu einem echten Profi. Sie lächelte ihr feines Lächeln, sie bewahrte stets die Contenance, sie hatte jeden Termin im Kopf und war bestens sortiert. Sie kannte die Vorlieben aller Journalisten, mit denen sie Kontakt hielt, wusste, welchen Wein sie mochten, wohin sie gern in Urlaub fuhren und ob ihre Kinder reiten gingen oder ins Ballett. Diese Informationen könnten manchmal kriegsentscheidend sein, behauptete sie immer, und dann machte sie sich wieder eine Notiz, die sie in ihrem roten Karteikasten verschwinden ließ, den sie hütete wie den Gral. Sie trug immer nur Schwarz oder Weiß, mit ihren glatten schwarzen Haaren, die ihr perfekt auf die Schultern fielen, ihren eleganten dunklen Röcken und makellos weißen Blusen saß sie da wie frisch gefallener Schnee. Wenn sie etwas sagte, war es stets wohlüberlegt. Michelle Auteuil war beängstigend in ihrem Perfektionismus. Nur manchmal, wenn sie ihre schön geschwungenen Augenbrauen hochzog und «Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder?!» hervorstieß, wenn jemand eine in ihren Augen unsinnige Äußerung von sich gab, zuckte es um ihre Mundwinkel, und ich hatte den Verdacht, dass sie privat eine ziemlich witzige Person war, mit der man viel Spaß bekommen konnte. Außerdem konnte sie einem ganz schön im Nacken sitzen, wenn sie nicht bekam, was sie ihrer Meinung nach brauchte, um gute Pressearbeit zu leisten.

In ihrem nie ermüdenden Ehrgeiz, die Bücher, die wir verlegten, auch zu verkaufen, traf sie sich mit Monsignac, der das beste Beispiel dafür war, dass ein guter Verleger eben nie nur ein Mann des hehren Geistes sein kann. Er musste auch geschäftstüchtig sein. Monsignac zitierte gern seinen früheren Chef, einen sehr erfolgreichen Mann, der einmal den markigen Satz «Als Verleger muss man ein Schwein sein» gesagt haben soll.

«Nun, so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen», setzte Monsignac dann immer lächelnd hinzu und wiegelte mit den Händen ab. «Einen gewissen Anstand sollte man sich schon bewahren, wenn man mit Büchern umgeht. Aber es nützt natürlich auch nichts, in Schönheit zu sterben, Madame Mercier.»

Gabrielle Mercier, eine ältere Lektorin, die sich noch als echte Intellektuelle begriff, hatte, solange ich sie kannte, einen Hang zu sogenannten «Orchideenthemen» gehabt. Manchmal schlug sie in der Lektoratskonferenz Projekte vor, bei denen man bereits nach fünf Minuten wusste, dass sie als Rohrkrepierer enden würden.

«Und wie viele Leute sollen das lesen? Zehn?», rief der Verleger dann erregt.

«Das ist eben Hochliteratur», entgegnete Madame Mercier pikiert und blickte in die Runde, als ob wir alle Banausen wären.

«Hochliteratur? Gütiger Himmel! Was soll das sein? Ein neuer Name für unverkäufliche Bücher? Literatur würde mir schon reichen, Madame Mercier. Bringen Sie mir einen Houllebecq, eine Annie Ernaux oder einen Patrick Modiano, und ich verlege das mit Kusshand. Oder bringen Sie mir einfach Geschichten, die gut erzählt sind und bei denen man sich nicht langweilt. Aber keine Hochliteratur, bitte! Bücher, die bei dreihundert Vorbestellungen stehenbleiben, müssen wir gar nicht erst drucken, die sind im Buchhandel nämlich nicht vorhanden, die sind tot, bevor sie das Lager verlassen haben. Wann kapiert das endlich mal jemand?!»

Erschöpft von seiner Tirade, ließ sich Monsignac zurücksinken. Wo er recht hatte, hatte er recht. Natürlich träumte jeder Lektor davon, irgendwann mal eine großartige literarische Entdeckung zu machen, etwas Neues, Besonderes, nie Dagewesenes. Aber wenn man dann der Einzige war, der das las, nützte es auch keinem. Und am Ende des Tages mussten ja auch Verlage von etwas leben. Deswegen war es wichtig, dass man immer auch ein paar «Namen» im Programm hatte, sprich Autoren, bei denen man sicher sein konnte, dass sie sich ordentlich verkauften, damit man sich ab und zu mal eine Eskapade leisten konnte.

Wie es aussah, gehörte Robert Miller inzwischen bereits zur sicheren Bank der Éditions Opale.

Als ich Monsignac, unendlich dankbar darüber, dass die Sache zwischen mir und Aurélie ein gutes Ende gefunden hatte, damals mein Manuskript überließ, an dem ich selbstausbeuterisch Tag und Nacht geschrieben hatte, wusste ich nicht, worauf ich mich einließ.

«Sehr schön, André! Das ging ja wirklich fix. Was schreiben Sie als Nächstes? Schon eine Idee? Lassen Sie es sich nur nicht einfallen, zu einem anderen Verlag zu wechseln. Vielleicht sollten wir gleich einen neuen Vertrag machen?»

Das ist der Fluch des Erfolgs, man fängt einmal an, und dann kommt man nicht mehr raus aus der Nummer. Eigentlich liebte ich meinen Beruf als Lektor. In anderer Leute Manuskripte herumzukritzeln und den stets an sich zweifelnden Schriftstellern Mut zu machen, hatte viel Schönes. Außerdem ging ich gern jeden Morgen in den Verlag, traf meine Kollegen, ließ mir von Madame Petit einen Kaffee bringen, telefonierte mit Agenten, prüfte Manuskripte, diskutierte über Schutzumschläge und verabredete mich in meinen ausgedehnten Mittagspausen mit interessanten Menschen aus der Literaturszene.

Das Autorendasein hingegen fand ich wesentlich anstrengender. Und einsamer. Mittagspausen gab es auch nicht wirklich, wenn man an einem Buch schrieb. Es war nicht so glanzvoll, wie die Leute dachten.

Na schön, ich gebe zu, dass ich damals, als Aurélie bei jener denkwürdigen Lesung den Zahnarzt aus Devonshire anschmachtete, ziemlich eifersüchtig war – schließlich gehörten ja eigentlich mir der Ruhm und alle Bewunderung.

Grundsätzlich aber war ich froh, unter dem Schutz meines nom de plume und nicht in der Schusslinie der allgemeinen Begehrlichkeiten zu stehen.

Und dann hatte der Verleger eine Idee.

«Ich habe eine Idee», sagte er vor ein paar Wochen in der Lektoratsrunde, und seine hellen blauen Augen blitzten.

Ich muss gestehen, dass ich immer ein bisschen Angst bekomme, wenn der Verleger das sagt. Wenn Jean-Paul Monsignac eine Idee hat, ist es nämlich sehr schwierig, ihn davon abzubringen. So war es auch diesmal.

«Auch der zweite Roman von Miller lässt sich ganz ordentlich an», begann er. «Die Vorbestellungen sind gut, wenn auch nicht sehr gut. Ich habe mir also Folgendes überlegt.» Bedeutsamer Blick in meine Richtung. «Wie wäre es, wenn wir die Journalisten auf unseren lieben Freund Robert Miller alias André Chabanais ansetzten und eine Auftaktveranstaltung am Valentinstag einfädeln? Ich habe da eine ganz entzückende Buchhandlung im Auge, das Au Clair de la Lune, das ist gleich um die Ecke, und die Buchhändlerin ist ein großer Fan von Robert Miller. Die würde sofort eine Lesung mit dem Autor machen.»

Er zwinkerte mir zu. Ich verstand kein Wort.

«Wie jetzt? Wollen Sie die Scharade fortführen und Sam Goldberg noch einmal nach Paris bitten?», fragte ich verblüfft. «Ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass der noch mal kommt …»

Ehrlich gesagt, war es völlig ausgeschlossen, dass Adams Bruder sich noch ein zweites Mal darauf einlassen würde, den Autor zu spielen, das hatte er klipp und klar erklärt, er sei «nicht geschaffen für ein Doppelleben». Und auch sein Foto sollten wir nicht mehr verwenden, weswegen wir es bei dem zweiten Roman auch weggelassen und die Vita des Autors knapp und unverfänglich gehalten hatten.

«Ach, patati, patata», unterbrach mich der Verleger. «Was interessiert mich dieser Zahnarzt. Sie werden lesen, mein lieber André!»

«Ich?» Ich fuhr entsetzt in meinem Stuhl hoch. «Aber Monsieur Monsignac … Sie sagten doch selbst, dass der Name Miller inzwischen eine Art Marke sei. Da machen wir einen neuen Miller draus, haben Sie gesagt, als ich Ihnen mein Manuskript damals gab. André Chabanais kennt doch keiner. Was soll also daran die tolle Idee sein? Außerdem sind die Bücher bereits gedruckt, und überall steht Robert Miller drauf.»

«Bien sûr, und das ist auch gut so. Sie lesen selbstverständlich als Robert Miller. Unter Ihrem Künstlernamen sozusagen. Nur dass Sie es diesmal selbst sind, mein lieber André.» Er wedelte ungeduldig mit der Hand. «Ich meine, Ihnen muss ich doch nun wirklich nicht erklären, wie viele Schriftsteller das so gemacht haben? Denken Sie nur an Paul Celan, Françoise Sagan oder Truman Capote, um nur einige zu nennen, die, bitte verstehen Sie das nicht falsch, André, ein wenig bedeutsamer waren als Sie. Keiner von denen hat unter seinem Klarnamen geschrieben, und trotzdem kannte man sie natürlich als Personen. Sie haben Interviews gegeben und Lesungen gemacht.»

«Sie meinen … Ich soll als Miller auftreten, und den Namen Chabanais lassen wir außen vor?», fragte ich zögernd. «Und was ist mit meinem wirklichen Leben? Kann ich denn sagen, dass ich eigentlich in einem Verlag arbeite?»