Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Amalthea Signum

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das A bis Z deutschösterreichischer Frontlinien Wenn eine Kolumne Hunderte Leserbriefe, offene Proteste und zwei Auftritte im Fernsehen nach sich zieht, dann hat sie offenbar einen Nerv getroffen. Und wer könnte österreichische Leser besser provozieren als "diese Deutschen", die inzwischen die größte Migrantengruppe in Österreich bilden? Sie begegnen einem überall, als Kellner im Wirtshaus ebenso wie als Kollegin auf der Arbeit. Und sie sind, gerade für österreichische Ohren, einfach unüberhörbar. Dietmar Krug erzählt, wie es einem Deutschen in Österreich so ergeht, in welch komische, ja skurrile Lagen ihn das ewige Wechselspiel aus Fremdheit und Nähe, Faszination und Befremdung immer wieder aufs Neue führt. Mit feinem Blick und scharfer Klinge lotet er Mentalitätsunterschiede aus, lauscht der Sprache nach - und verliert schon mal die Fassung, wenn er das Wort "Córdoba" auch nur hört.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 280

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dietmar Krug

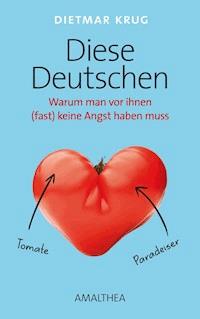

Diese Deutschen

DIETMAR KRUG

DieseDeutschen

Warum man vor ihnen

(fast) keine Angst haben muss

Für meine Schwiegereltern

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.amalthea.at

© 2014 by Amalthea Signum Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker, OFFBEAT

Umschlagmotiv: © iStock.com

Herstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger

& Karl Schaumann GmbH

Gesetzt aus der 11/14 Punkt Minion Pro

Printed in the EU

eISBN 978-3-902862-92-1

Inhalt

1. Einleitung

2. Weichzeichner und Wunderwörtchen

Österreichs rätselhafte Rituale · Eine ordentliche Portion »eh« · Von Aspiration und Transpiration · Die Fähigkeit, das Unaussprechliche auszusprechen · Die Kunst der uneigentlichen Rede · »Grüß Sie« – »Ich Sie auch!« · Der Siegeszug eines Zischlauts · Warum ich das Wort »doof« liebe · Die Arschkarte ist kein Bummerl · Grundeis und Arschwasser

3. Immer das Genaue!

Im Sprühnebel der Gründlichkeit · »80 Millionen Vollspießer!« · Warum uns die Palmeros »Quadratschädel« nennen · Die ostfriesische Kavallerie · Die Kunst, seinen Neid zu tarnen · Ein Bad in der Geilheit des Geizes · Japaner sind auch nur Piefke · Pedanten und Schlaucherln · Die Komik des Exoten · Sinn und Wesen des Reißverschlusses · Die Piefke Connection · Heinz-Christian Straches kategorischer Imperativ

4. Arbeitswelten

Deutsche Gastarbeiter · Privilegierte Piefke? · Der österreichische Albtraum: die deutsche Tagung · »Herr Kollege, Priorität!« · »Setzen, sechs!«

5. Politik

Zwei Kanzler, die es kaum erwarten konnten · Zwei Christdemokraten, die sich selbst um ihr Amt brachten · Glanz und Elend der deutschen Moral · So war er halt, der Sonnenkönig · Ist ein Kreisky auf Knien denkbar? · Schwäbische Hausfrau mit Hitlerbärtchen · Zerstören die Deutschen die EU? · Amigos, Klüngel und Verhaberung

6. Fußball

Córdoba? War da was? · Und dann sprach der Kaiser · Rache für Königgrätz? · Córdoba – einmal anders · Die falschen Piefke · »Ihr habt’s es eh verdient« · Vom Kampf-Teutonen zum Frauenschwarm · It’s a man’s world · Der Möchtegern-Ösi

7. Kulinarisches

Sur- und Sauerbraten · Tunke, Soße, Pampe · Warum Muttern mich bisweilen nicht riechen konnte · Der Quatsch ist den Deutschen vorbehalten · Warum ich nie das Wort »Erdäpfel« verwende

8. Wie deutsch ist Österreich?

Ein »dritter deutscher Staat«? · Ist Mozart ein Deutscher? · Von einer Kolumne, die im Papierkorb landete · Eine Hassliebe zu Österreich · Als Günther Nenning das Geweih schrumpfte · Kann ein Deutscher Österreicher werden?

9. Das Problem des pudelnackten Namens

Herr Obmann, Herr Professor, Herr Präsident · »Keiner sagt was, Frau Doktor denkt nach!« · Nobel, edel, adlig · Grüß Gott, Herr Kleinganove

10. Wegkreuzungen der Geschichte

Liberal aus Gleichgültigkeit · Das Traumpaar der Geschichte · Mutterkult und Schürzenangst · Sprach Maria Theresia ein schlechtes Deutsch? · Ein Koblenzer Rokoko-Narziss · Ein Bonner Superstar in Wien · Córdoba und Königgrätz

11. Permanent aufgeräumt

Die Janusköpfigkeit des Charmes · Der Bagger und das Pantscherl · »Dalli, Dalli!« – »Nur kane Wölln« · Der penetrante Piefke · Steirische Gastfreundschaft · Warum ich das Wort »Ösi« nicht mag · Und es gibt ihn doch, den deutschen Humor! · Wir sind Papst! · Die Welt als Fahndungszone · Hobbykünstler auf Steckenpferden

12. Dialekt oder die Anmut der Provinz

Warum ausgerechnet Karl Kraus? · Dialekt rede ich nur im Modus der Parodie · Der natürliche Feind des Dialekts · Die Sprache und das Intime · Obi, auffi, umi oder: Wohin gehen wir? · Hochdeutsch als Tor zur Welt · Vom Rollen des R · Trost bei Maria Fekter

13. Der böse Blick

»Die Piefke san die neien Jugos« · Zu große und zu kleine Badehosen · Schürt die Piefke-Saga deutschfeindliche Klischees? · Wie sehen uns eigentlich die Holländer?

14. Mimen und Musikanten

I am from Austria und eh ana von eich! · Grönemeyer und die Liebe der Österreicher · Mein Heino-Autogramm · Ein Traum von zwei Blondinen · Wenn ein Preuße Walzer tanzt · Ist der Herr Karl ein typischer Wiener?

15. Das Protestantische

Steuerhinterziehung? Schlimmer als Mord! · Diese seltsame Eloquenz · Luther und sein Lieblingsbuch · Die »German angst« · Weltliche Askese · Gute Rechnung, gute Freunde

16. Die Krux mit der Nation

»Schleich di!« · »Ideologische Missgeburt« · Die Revolution von 1848 oder: Gab es je einen unschuldigen Nationalismus? · Als Österreich sich selbst abschaffte · Guter Patriotismus, böser Nationalismus? · Eine Mauer im Namen von Auschwitz? · Das Recht auf ein Gestern · Der Tag der Deutschen Einheit

17. Glaubt an dieses Österreichische Deutsch!

Urfiese Wörter · Eine Antwort auf Roland Neuwirth · Wie ich zum deutschen Michel wurde · Mein gefährdetes Lieblingswort · Kotztüte und Speibsackerl · Unterrichtsfach »Österreichisch«? Bitte nicht! · Schrank, nicht Kasten! · Wie bellt eigentlich der Kommissar Rex? · Als Gast im Club 2

18. Mein Rhein fließt auch bis Österreich

Eine sexy Nixe · King Kong im Karneval · Der Endzeitreiz des platten Landes · Der Rheinländer und das Mystische · Die Kunst des Einseifens · Patschen und Pantoffeln

19. Mein Österreich

»Peters Brünnele« · Warum ich Trachten hasse · Wie ich auf Skiern frenetischen Applaus bekam · Auffallend viele Verrückte? · Warum ist diese Kolumne nicht aggressiver? · Eine üppige Fata Morgana · Meine ersten Wiener · Meine Frau, die Heidi · Sommerfrische

20. Schlusswort

Mein Dank

1. Einleitung

Was mich als Deutschen nach Österreich verschlagen hat? Die Liebe war’s. Die gibt es heute, fünfundzwanzig Jahre später, immer noch. Mit der Frau, die mich ins Land gelockt hat, habe ich eine Familie dazugewonnen, eine Schwiegersippe. Von der bin ich herzlich aufgenommen worden, übrigens ebenso wie die Lebensgefährtin meines Schwagers, die auch aus Deutschland stammt. Nun ist meine Schwiegerfamilie eine österreichische Familie, eine steirische, und die starke deutsche Fraktion in der Sippe hat dem Vater meiner Frau dann doch ein wenig Stirnrunzeln bereitet. Darum hat er seinem jüngsten Sohn, als der ins paarungsfähige Alter kam, einen Rat mitgegeben: »Du bringst aber schon wen Normalen heim, oder?« Der Junior hat seinen Rat beherzigt – und eine Polin geheiratet.

Einen sonderbaren Stein im Brett hatte ich bei der Großmutter. Sie war die Gattin eines illegalen Nazis und hat im hohen Alter voller Schadenfreude gestanden, bei allen Wahlen seit Kriegsende insgeheim die Sozialisten gewählt zu haben. Sonst eher zu raumgreifendem Griesgram neigend, ließ sie sich bei meinem ersten Besuch zu dem Kommentar hinreißen: »Ein feiner Herr.« Also das hat nun wirklich noch niemand über mich gesagt. Ich habe übrigens Respekt vor Omas Urteil, denn sie verfügt über eine prophetische Gabe. Als sie ihre Enkelin, eine Cousine meiner Frau, einmal mit einer Puppe spielen sah, die einem afrikanischen Baby nachgebildet war, mahnte sie: »Gebt’s dem Kind kein Negerpupperl, sonst wird ’s noch mal mit einem Neger heimkommen.« – Die Cousine ist heute mit einem Nigerianer verheiratet und hat zwei Kinder …

Zurück zu meinem Schwager, dem Junior, der »wen Normalen« geheiratet hat. Bei der Taufe seines ersten Kindes war die anwesende Sippschaft in zwei Lager geteilt: hier die Geschwister des Vaters samt unnormalem Anhang – alle aus der Kirche ausgetreten –, dort die polnische Verwandtschaft der Mutter, alle katholisch. Obwohl ich in der tief katholischen rheinischen Provinz aufgewachsen bin und als Ministrant so manche Taufe geschaukelt habe, war mir das Ritual inzwischen fremd geworden. Der Pfarrer hielt eine Ansprache über die Erbsünde und irgendwann muss ihm bewusst geworden sein, dass die Verwandtschaft der Mutter womöglich der deutschen Sprache nicht ganz mächtig sein könnte. Er blickte in die Runde und suchte nach einem Gesicht, dessen Mimik am ehesten verriet, dass es nicht die Bohne von der Botschaft mitbekam. Und der belämmertste Ausdruck war offenbar meiner. Mit besorgter, durchaus freundlicher Miene trat Hochwürden einen Schritt auf mich zu und fragte langsam, gedehnt und überaus artikuliert: »Ver-ste-hen Sie mich?«

Mit diesen Zeilen habe ich mich im Februar 2010 den Lesern der Presse am Sonntag vorgestellt. Es war der Auftakt zu einer wöchentlichen Kolumne, der zu meiner großen Freude ein erstaunliches Ausmaß an öffentlicher Wahrnehmung zuteil werden sollte. Hunderte Leserbriefe gingen bei der Presse ein. Zwei Auftritte im österreichischen Fernsehen sollten folgen, einer davon im altehrwürdigen Club 2. Eine Redakteurin des Westdeutschen Rundfunks reiste eigens aus Köln an, um mit mir in einem traditionsreichen Wiener Restaurant ein Interview über Küche und Genussfähigkeit hüben und drüben zu führen. Robert Sedlaczek, Kolumnist der Wiener Zeitung, griff mich mehrmals scharf an und bezeichnete mich als »überheblichen Teutonen«. Roland Neuwirth, der Kopf der Mundart-Band »Extremschrammeln«, schrieb einen offenen Protestbrief an die Presse und saß mir später im Club 2 gegenüber. Der offizielle Rainhard-Fendrich-Fanclub forderte von mir eine öffentliche Entschuldigung, weil ich nicht nur das Idol, sondern »halb Österreich« beleidigt hätte.

Ich hatte offenbar einen Nerv getroffen und wohl auch einen guten Zeitpunkt für die Kolumne erwischt. Meine Landsleute sind in den letzten Jahren in Scharen nach Österreich gekommen, über 200 000 waren 2013 in Österreich gemeldet, mehr als 40 000 davon allein in Wien. Die Deutschen bilden hierzulande inzwischen die größte Migrantengruppe. Sie begegnen einem überall, als Kellner im Wirtshaus ebenso wie als Kollegin auf der Arbeit. Und sie sind, gerade für österreichische Ohren, einfach unüberhörbar.

Fünfundzwanzig Jahre in einem anderen Land schärfen einem nicht zuletzt den Blick für die Un- und Eigenarten des Landes, in dem man aufgewachsen ist und das einen geprägt hat. Mit den gelegentlichen Seitenhieben auf meine Landsleute habe ich mir aber zugleich vor meinem eigenen Gewissen den Freibrief erkauft, auch meine Wahlheimat immer wieder polemisch herauszufordern. Und Österreich ist bekanntlich ein Land, das sich gern provozieren lässt, zumal von einem Deutschen …

Vielleicht sind ja meine kleinen Bosheiten nur die Revanche für so manche Anfeindung, die ein Deutscher hierzulande zwangsläufig erlebt. Man ist ja permanent gefährdet, in einen Familienkonflikt mit dem argwöhnischen kleinen Bruder zu geraten, selbst dann, wenn man der große gar nicht sein will. Das ist oft ein Spiel, es kann aber auch wehtun. Rassismus ist es sicher nicht, der ist jenen Migranten vorbehalten, die nicht zur Familie gehören. Doch letztlich sucht ein jeder Auswanderer in seiner neuen Welt das Gleiche: Akzeptanz. Die habe ich gefunden, nicht zuletzt in dem oft so überraschend regen und authentischen Austausch mit meinen Lesern. Es fällt mir nun leichter denn je, dieses Land auch als mein Land zu sehen, als meine Wahlheimat. Und Akzeptanz kann nur finden, wer sich öffnet für das Neue.

2. Weichzeichner und Wunderwörtchen

Österreichs rätselhafte Rituale

Meine erste Begegnung mit der Abgründigkeit des österreichischen Deutsch hatte ich in der Straßenbahn. Da war ein Schild angebracht, auf dem stand in schwarzer Schrift auf silbernem Grund: »Bitte sich festzuhalten«. Das Seltsame an dieser Anweisung ist, dass sie streng genommen niemanden anweist. Eine sprachlich korrekte Aufforderung würde lauten: »Bitte halten Sie sich fest!« oder: »Bitte festhalten!« Und wenn die umständliche Nennform schon sein muss: »Wir bitten Sie, sich festzuhalten.« In dieser Version wäre auch klar, wer hier wen auffordert: »Wir, die Wiener Verkehrsbetriebe, bitten Sie, die Fahrgäste, sich festzuhalten.«

Das Wort »bitte« ist eine Zauberformel, die Befehle erträglich macht, sie wendet sich direkt an ein Gegenüber und meint: Ich fordere dich zu etwas auf, aber ich respektiere dich. Darum befehle ich nicht, ich bitte dich. Bitte ist das »Sesam, öffne dich!« aus Kindheitstagen. Wollen wir einem Kind beibringen, wie es sozial verträglich (und damit erfolgreich) fordert, dann sagen wir: »Wie sagt man?«

Die Aufforderung »Bitte sich festzuhalten« führt im Grunde in die Irre. Sie beginnt scheinbar mit der Höflichkeitsformel »bitte«, aber dieses »bitte« verwandelt sich beim Weiterlesen unversehens in ein Nomen, in »die Bitte«, etwas zu tun, nämlich sich festzuhalten. Es steckt etwas Kafkaeskes in diesem bruchstückhaften Amtsdeutsch: Da steht plötzlich eine Bitte im Raum, man weiß nicht recht, wer sie ausspricht, sie ist einfach da. Man erfährt nur vage, an wen sie sich wendet, und doch fühlt sich jeder angesprochen. Es ist ein durch und durch österreichisches Phänomen: eine erteilte Anweisung, die ihre Autorität aus dem Unausgesprochenen zieht.

Etwas Ähnliches passiert hierzulande mit dem Wort »Entschuldigung«, das häufig gerade dann zum Einsatz kommt, wenn es besonders unversöhnlich zugeht. Die Deutschen kennen zwar auch die Redensart »Na, entschuldigen Sie mal!«. Und was immer dann folgt, es ist sicher keine Bitte um Verzeihung. In Österreich jedoch begegnet einem diese Zweckentfremdung auf Schritt und Tritt, hier ist sie mit gezogenem Klagelaut fixer Bestandteil jeder Rhetorik: »Entschuuuldigung« oder in der Steigerungsform »Entschuuuldige, bitte«. Immerfort wird unversöhnlich für etwas um Verzeihung gebeten, das noch gar nicht gesagt ist und das, Entschuldigung!, jetzt unbedingt einmal gesagt gehört.

Hinzu kommt ein Phänomen, das für deutsche Ohren höchst kurios ist; wird einmal eine echte Entschuldigung ausgesprochen, etwa für ein Versehen, dann wird man erstaunlich oft von wildfremden Menschen geduzt: »Entschuldige!« Ich frage mich, ob das wirklich ein Duzen ist oder am Ende nicht etwas ganz anderes. Womöglich eine verkürzte Form von »Bitte zu entschuldigen«? Ich muss, pardon, gestehen: Ich weiß es nicht.

Eine ordentliche Portion »eh«

Wenn ich hierzulande jemandes Bekanntschaft mache, kommt es in neun von zehn Fällen zu folgendem Dialog: »Wie lange leben Sie schon hier?« – »Über zwanzig Jahre.« – »Das hört man Ihnen überhaupt nicht an.« Hat der oder die Betreffende eine Weile in Deutschland verbracht, folgt meist der Nachsatz: »Also ich hab dort schnell angefangen, wie ein Deutscher zu reden.« Sind wir Deutschen wirklich resistente Granitblöcke, die sich sprachlich nicht und nicht assimilieren wollen? Im Vergleich zu Österreichern, die in Deutschland leben, gewiss. Die verlangen erstaunlich rasch beim Einkauf ’ne Tüte für die Tomaten. Das hat, abgesehen von heiklen Fragen des Selbstbewusstseins, einen einfachen Grund. In Deutschland verbindet man mit dem österreichischen Akzent Dinge wie Ski, Charme und Sommerfrische. In einem Klima der Akzeptanz gehen einem ein paar flotte Zugeständnisse leicht über die Lippen.

Unser Akzent hingegen weckt hierorts Assoziationen wie Härte, Hochmut und Humorlosigkeit, was den Trotz der bestätigten Erwartung zur Folge hat: Wenn ihr mich schon für einen Piefke haltet, dann bin ich halt einer; den Gefallen, mich anzubiedern, tu ich euch nicht. Zumindest an der Oberfläche, denn zugleich beginnt man unwillkürlich, sich und seinesgleichen mit den Ohren der anderen wahrzunehmen. Manches kommt einem plötzlich selbst komisch vor.

Nach einiger Zeit macht man einen Bogen um jene Eigenheiten, die besonders piefkinesisch klingen. So guck ich mir etwa seit Jahren keine Filme mehr an, ich schau sie mir an. Ich verneine längst mit »na« statt mit »ne«, und meine rheinische Variante »nä« erinnert mich inzwischen an ein Geräusch aus dem Ziegenstall. Ein Weichzeichner hat sich über meine Konsonanten gelegt, ich spreche heute irgendwie »buttriger« als früher. Meinen deutschen Freunden ist das keineswegs entgangen, zumal sich auch mein Wortschatz erweitert hat.

Mein erster Sprachimport war das Wunderwörtchen »eh«. Zum einen, weil es im Sprachfluss unschlagbar ist im Vergleich zu seinen schwerfälligen Verwandten »ohnehin« und »sowieso«. Zum anderen, weil es wohl kaum zwei Buchstaben gibt, die einen so direkten Zugang zur österreichischen Seele haben. Kommentiert man etwas Gesagtes mit »eh«, dann geht eine kleine Welt auf, bestehend aus resignativer Zustimmung, Wurstigkeit und »Spar dir den Atem, weiß ich doch längst«. Will man noch eins draufsetzen, sagt man »eh kloa«. Ist man ein Wiener, der etwas auf sich hält, ist einem ständig alles »eh wurscht«. Und wenn’s am Ende »eh kan Sinn« hat, dann ist man in der Regel der, der es »eh immer schon gewusst« hat. Ohne eine ordentliche Portion »eh« kann ein Deutscher hier gar nicht existieren, wenn er nicht den Verstand verlieren will.

Von Aspiration und Transpiration

Wir Deutschen haben beim Aussprechen von Wörtern ein metaphysisches Talent: Wir aspirieren. Wir sehen und sprechen ein H, wo gar keines steht. Zum Beispiel beim Wort »Tante«. Wir hauchen den beiden Ts ein wenig hinterher, geben dem folgenden Vokal eine kleine Brise mit auf den Weg. Damit schließen wir eine Verwechslung der guten Frau mit dem Autor der Göttlichen Komödie aus und ersparen uns zugleich eine Frage, die nur der Österreicher kennt: Mit hartem oder weichem T oder D oder was auch immer? Zugegeben, die Sache mit dem H ist nur eine Metaphysik mit Eselsbrücke, denn in Wörtern wie Theater oder Apotheke steht das H ja drin.

Nun klingt das gehauchte T für österreichische Ohren wie der Inbegriff affektierter Sprechweise. Ein Österreicher, der etwas auf sich hält, würde sich eher die Zunge abbeißen als seine Tante mit »Thanthe« anzureden. Warum sollte er auch? Jeder Depp weiß, dass seine Tante nicht die Göttliche Komödie geschrieben hat.

Weilt man jedoch in Deutschland, hat die Neigung zum scheinbar gerümpften Hoch- und Hauchlaut durchaus seine Vorteile. Vor einiger Zeit war ich mit meiner Frau zu Besuch in meiner Heimatstadt, in Aachen. In einem Café bestellte sie nicht etwa einen Kaffee – niemand, der jemals in einem Wiener Kaffeehaus eine Melange getrunken hat, bestellt in Deutschland einen Kaffee. »Ich hätte gern einen Tee«, sagte sie zur Kellnerin, und die fragte: »Bitte?« Der Wunsch wurde wiederholt, die Kellnerin verstand wieder nicht. Drei-, viermal ging das so hin und her, bis ich dolmetschend eingriff.

Das war nötig, weil zwei Dinge unglücklich zusammenkamen: die erwähnte tief sitzende Abneigung der Österreicher gegen das unsichtbare H und zugleich der Umstand, dass meine Frau aus der Obersteiermark kommt, was von Bestellung zu Bestellung hörbarer wurde. Ich kann sie bis heute auf die Palme bringen, wenn ich behaupte: »Deine Bestellung hat geklungen wie: Ich hätte gern einen Day.«

Ich kenne nur einen einzigen Österreicher, der in Fragen der Aspiration keinerlei Berührungsängste kennt. Der stammt zwar auch aus der steirischen Provinz, aber das hört man ihm nun wirklich nicht mehr an. Er ist Kunstkenner, trägt eckige Brillen aus Paris und aspiriert beim Sprechen derart inspiriert, dass ich anfangs geglaubt hatte, er wolle mich auf den Arm nehmen, indem er mich karikiert. Seinen in Österreich durchaus geläufigen Namen hat er behördlich ändern lassen. Er heißt jetzt Theo. Wegen der hiesigen Aversion gegen Aspiration klingt sein Name jetzt unweigerlich wie ein kosmetisches Mittel gegen Transpiration. Aber das ist dem Theo sicher egal, der lebt inzwischen längst in Deutschland.

Die Fähigkeit, das Unaussprechliche auszusprechen

Immerhin erlaubt uns die Fähigkeit zur Aspiration, beim Sprechen zwischen dir und Tier zu unterscheiden. Wir geben dem Viech einfach einen kleinen Hauch mit auf den Weg: »Thier«. Dieser Trick ist aber nichts im Vergleich zu der geradezu metaphysischen Kunst der Österreicher, solche Dinge auseinanderzuhalten.

Wenn ein Österreicher nicht am Kontext der Rede erkennt, ob sich jemand wegen seiner Daten oder seiner Taten verantworten muss, dann fragt er: Mit hartem oder weichem – ja, was eigentlich? Mit hartem oder weichem was? Und jetzt wird’s philosophisch: Schriebe ich bei dieser Frage einen Buchstaben hin, etwa ein D, würde ich einen logischen Kategorienfehler begehen, abgesehen davon, dass die Frage dann sinnlos wäre, weil schon beantwortet. Ich muss bei der Erkundigung ein übergeordnetes Drittes benennen, das entweder ein D oder ein T sein kann. Da es aber für dieses Dritte gar keinen Buchstaben gibt, erfinde ich einfach einen, nennen wir ihn: d/t. Jetzt kann ich die Frage zumindest niederschreiben: Mit hartem oder weichem d/t?

Aussprechen kann ich diesen Laut natürlich nicht, wie sollte er auch klingen? Das kann nur ein Österreicher, jedes Kind ist hier von klein auf daran gewöhnt, das schlechthin Unaussprechliche auszusprechen: einen Laut, den es streng genommen gar nicht gibt. Lauschen Sie doch mal, wie es klingt, wenn jemand fragt, mit weichem oder hartem …

Zu einem metaphysischen Missverständnis kam es unlängst in meiner Band. Das Gespräch kreiste um das deutsch-österreichische Verhältnis – das passiert mir hin und wieder – und der Bassist teilte eine interessante Beobachtung mit: Die einzigen Ausländer, mit denen die Österreicher konsequent Hochdeutsch sprechen, seien die Deutschen. Sobald aber etwa ein des Deutschen mächtiger Amerikaner auftauche, redeten sie wieder, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Was zur Folge habe, dass der Ärmste kein Wort versteht.

Der Schlagzeuger warf ein, er verstehe die ganze Aufregung nicht, er sehe überhaupt kein Problem zwischen Deutschen und Österreichern, das sei doch alles nur harmlose Frotzelei. Er habe zum Beispiel einen deutschen Schulkollegen gehabt, den »Scheibi«, der sei optimal in die Klasse integriert gewesen. Okay, man habe ihn schon mal auf die Schaufel genommen – aber Probleme, woher denn? Ich glaubte ihm das sofort, und erst nach meiner Frage, warum der Kollege denn »Scheibi« geheißen habe, wurde mir bewusst, dass ich wieder einmal der österreichischen Sprachmetaphysik aufgesessen war: »Nix Scheibi – mit hartem b/p!« Da fiel der Groschen, sein Name war eine Abkürzung. Für was? Für was wohl: Schei… Pie…

Die Kunst der uneigentlichen Rede

In meiner Anfangszeit in Wien bin ich einmal in eine peinliche Situation geraten. Ich hatte ein Fahrrad zur Reparatur gegeben, und als ich es abholen wollte, teilte mir der Verkäufer mit, dass er nicht nur wie vereinbart die Gangschaltung repariert, sondern auch noch einen defekten Bremszug ausgetauscht habe. Auf meine Frage, ob der Kostenvoranschlag jetzt noch gelte, meinte er: »Für den Zug muss ich Ihnen fast was verrechnen.« Gott sei Dank nur fast, dachte ich und wollte schon den ausgemachten Preis zahlen. Erst an der peinlichen Pause, die entstand, merkte ich, dass ich da etwas missverstanden hatte.

Was ich damals noch nicht wusste, war, dass die Österreicher mit dem Wörtchen »fast« nur in den seltensten Fällen »beinahe« meinen. »Mir wäre fast lieber« ist hierzulande eine ebenso gängige wie klare Willensbekundung. Die zusätzliche Abschwächung durch den Konjunktiv »wäre« verrät, was dem Österreicher ein Gräuel ist: die bestimmte Feststellung dessen, was er möchte. Die hiesige Alltagsrhetorik mäandert unentwegt um das zu Sagende herum – ein Albtraum für den nach schamloser Klarheit gierenden Deutschen.

Ein schönes Beispiel verdanke ich einem »Facebook«-Posting von einem Landsmann namens Kai Sann: Begegnen sich zufällig zwei Deutsche, die wenig verbindet und die das auch nicht zu ändern gedenken, dann wechseln sie beim Abschied eine möglichst unverbindliche Floskel wie »Man sieht sich«. In Österreich ist man in solchen Fällen charmanter und sagt: »Ruf ma sich z’samm!« Zum Problem wird das erst, wenn eine solche Begegnung eine deutsch-österreichische ist. Dann kann es vorkommen, dass der Deutsche in einem Anflug von Ordnungssinn noch rasch die Telefonnummern austauscht und – kleine Warnung an meine einheimischen Mitbürger! – am Ende auch noch anruft.

Ganz heikel sind solche Fälle uneigentlicher Rede, wenn mein Landsmann zur verbreiteten Spezies der Schnäppchenjäger gehört. So haben wir bei einer Burma-Reise einmal einen Kölner kennengelernt. Wir haben eine schöne Wanderung miteinander gemacht, waren zusammen essen, und als sich unsere Wege trennten, meinte meine Frau zu ihm: »Wenn du mal nach Wien kommst, musst du uns unbedingt auf einen Kaffee besuchen.« Hände wurden geschüttelt, nette Dinge gewünscht, Adressen getauscht. Bald nach der Rückkehr kam ein Mail des Kölners, in dem er uns mitteilte, dass er schon seine nächste Reise plane, nichts Großes, nur ein, zwei Wochen Wien, mit seiner neuen Freundin. Übrigens gedenke er, noch ganz erfüllt von der tollen Zeit in Burma, bei uns zu wohnen.

Die Antwort mit der Botschaft honigsüßen Abwimmelns habe ich dann doch meiner Frau überlassen. Wofür hat man schließlich eine Österreicherin an seiner Seite?

»Grüß Sie« – »Ich Sie auch!«

Jede sprachliche Interaktion ist eingebettet in eine emotionale Atmosphäre, die einem zumeist gar nicht bewusst ist. Das beginnt schon bei der simplen Begrüßung. Es ist halt ein Unterschied in Gestimmtheit und Selbstdarstellung, ob man zu jemandem »Hi« oder »Hallo«, »Servus« oder »Seawas« sagt.

Wenn man aus einer anderen Sprachwelt kommt, werden diese Selbstverständlichkeiten durcheinandergekegelt, auch und gerade dann, wenn die Muttersprache die gleiche bleibt. So stehe ich bis heute vor einem nie gelösten Dilemma, sobald ich einen Unbekannten begrüßen muss. Ich habe dann im Grunde nur zwei Möglichkeiten, wenn ich nicht salopp (»Hallo«), komisch (»Grüß Sie«) oder grotesk (»Griaß Ihna«) klingen will: Entweder ich sage »Guten Tag« oder »Grüß Gott«. Letzteres ist mir unbehaglich, weil die Formel einen hoch religiösen Inhalt hat. Und »Guten Tag« klang für meine Ohren schon immer recht förmlich, damit leitet man eher ein Amtsgeschäft ein als ein nettes Gespräch. Der Rheinländer mit seiner Aversion gegen die Zumutungen des Hochdeutschen entschärft den Gruß auf seine Art: »Tach«.

Sehr charmante Österreicher, denen der liebe Gott im Gruß auch eine Nummer zu groß ist, umgehen das Dilemma, indem sie einfach sagen, was sie gerade tun: »Ich begrüße Sie.« Wie erwidert man eigentlich einen solchen Gruß, mit »Ich Sie auch«?

Skurril kann es werden, wenn der Migrant nicht aus dem deutschen Sprachraum kommt. So habe ich einmal als Student in einer rheinischen Kartonfabrik gearbeitet. Der pakistanische Arbeiter, der am Fließband neben mir stand, begrüßte mich jeden Morgen mit einem aufgeräumt klingenden »Asklah«. Ich war überrascht über sein Selbstbewusstsein, in dieser keineswegs fremdenfreundlichen Umgebung in seiner Muttersprache zu grüßen, bis ich bemerkte, dass sein »Asklah« nur die akzentgefärbte Klangvariante jener Frage war, mit der sich dort alle einheimischen Arbeiter begrüßten: »Alles klar?« Was sein Gruß eigentlich bedeutete, war ihm nicht bewusst. Wahrscheinlich begrüßte er so auch Amtspersonen und Würdenträger.

Von einem ähnlichen Phänomen erzählt die Schriftstellerin Eva Menasse. Man habe ihr berichtet, wie ausländische Kunden sich in einem Wiener Supermarkt von der Kassiererin mit »Sakala« verabschiedeten. Was die Kunden nicht wussten (und worauf sie auch niemand hinwies), war, dass sie mit ihrem Gruß nur lautlich die Erkundigung der Angestellten imitierten, ob sie eine Tüte benötigen: »Sackerl a?«

Der geradezu lyrische Höhepunkt dieser babylonischen Sprachverwirrung wäre es, wenn der Migrant aus Deutschland eines Tages auf seinen Schicksalsgenossen aus Österreich treffen würde: »Asklah« – »Sakala«.

Der Siegeszug eines Zischlauts

Ob man einen Abschiedsgruß als angenehm oder unerträglich empfindet, darüber entscheidet oft allein die Wortmelodie. Es liegen Welten dazwischen, ob ich das gängige »Ciao« mit kurzem Auslaut nüchtern eindeutsche oder ob ich es in italienischer Manier mit weit offenem A singe. Letzteres will signalisieren: Ich besitze Stil, Dolce Vita und gehöre nicht zum Pöbel.

Das Ciao ist indes ein probates Mittel, um sich vor einem noch recht jungen Sprachwandel zu drücken. Es ist mir ja ein Rätsel, wie sich in Österreich das nord- und mitteldeutsche »Tschüss«, dieser uncharmante Zischlaut, hat durchsetzen können. Die Geschichte seines hiesigen Siegeszugs lässt sich an den diversen Auflagen des Österreichischen Wörterbuchs nachvollziehen. Die Ausgabe von 1969 erwähnt das Tschüss nicht einmal, 2001 wird noch seine norddeutsche Herkunft vermerkt, und 2006 ist es bereits eingemeindet, allerdings mit dem Hinweis, es sei romanischen Ursprungs. Auf weite Sicht stimmt das auch, es stammt von »Adjuus«, einer wallonischen Variante von »Adieu«.

Der Rheinländer, der es nicht so mit den scharfen Kanten hat, sagt zwar auch beim Abschied »Tschüss«, allerdings mit so stark ausgeprägtem Ü zwischen den beiden Zischlauten, dass ihnen jede Schärfe genommen wird. Besonders musisch veranlagte Anhänger des rheinischen Singsangs machen gar ein »Tschö« daraus und zelebrieren dabei einen langen, weit nach unten gezogenen Belcanto im Schlusslaut (Tschö-ö), bei dem jeder Italiener vor Neid erblassen würde, hätte dieser Abgesang nicht eine so einfältig-infantile Note.

Doch was die freiwillige Verkindlichung beim Abschied anlangt, schlagen die Österreicher einfach alles. Ich begreife bis heute nicht, wie sich erwachsene Menschen völlig ironiefrei mit einem Baby-Lalllaut verabschieden können: »Baba«. Wie viel schöner ist da das hiesige »Pfiat di« (das allerdings auch wieder besonders reizend klingt, wenn ein Kind es sagt). Es ist für meine Ohren der Inbegriff des alpenländischen Klangs, darum kommt es mir auch nicht über die Lippen.

»Pfiat di« bedeutet »Behüt dich (Gott)« und wünscht einem etwas Ähnliches wie »Adieu« (»Gott befohlen«), aber das Sympathische an dem österreichischen Gruß ist, dass er zur Not auch ohne diesen Herrn »Dieu« da oben auskommt und offenlassen kann, wer einen behüten soll.

Abgesehen davon, dass ich beim Klang von »Adieu« immer eine Szene aus einem französischen Film vor Augen habe: Eine Frau, schicksalhaft schön (was sonst), getrieben von einer rätselhaften inneren Stimme, verlässt, in der Regel bei Regen, ihren Geliebten und haucht dabei nicht etwa Baba, sondern: Adieu …

Also dann noch lieber: Und tschüss!

Warum ich das Wort »doof« liebe

Ein Wiener Freund hat mir gestanden, er mag das Wort »doof«. Ich war überrascht, gilt das Schmähwörtchen doch als ur- und erzbundesdeutsch. Aber der Freund hat einige Jahre in Frankfurt gelebt, und dort habe er bemerkt, dass das Wort einen eigenen Reiz hat. In den Genuss dieses Reizes ist auch meine Frau bei einem Besuch in meinem Heimatdorf gekommen. Bei einem typisch deutschen Straßenfest mit Grillwürstchen und Fassbier saß unsere betagte Nachbarin neben uns und sagte fortwährend: »Mein Mann, der ist ja so was von doof.« Meine Frau war irritiert über die Urteilsfreudigkeit der alten Dame, zumal deren noch betagterer Gatte uns gegenüber saß und in der Tat ein wenig einfältig vor sich hin lächelte. Was meine Frau nicht wusste, war, dass »doof« im Niederdeutschen auch »schwerhörig« bedeutet.

Das Wahrig-Wörterbuch definiert »doof« als »dumm, töricht, einfältig, langweilig«, doch die Doofheit hat noch einen Bedeutungsaspekt, der den angeführten Synonymen nicht eignet. Die niederdeutsche Nebenbedeutung weist die Richtung: Wer nichts hört, bekommt nichts mit und kann, sofern er noch am geselligen Treiben teilhaben will, allenfalls treudoofe Miene zum traurigen Spiel machen. Und so wie der Taube an einem Schalldämpfer laboriert, ist der Doofe durch einen Gedankendämpfer gegen die Außenwelt abgeschottet.

Jemanden als doof zu bezeichnen, ist eine sanftere Schmähung, als ihn dumm, dämlich oder deppert zu schimpfen. Wer doof ist, für den gelten mildernde Umstände.

Es war gewiss eine Barbarei der deutschen Filmwirtschaft, die Jahrhundertkomiker Laurel und Hardy »Dick und Doof« zu taufen. Und doch trifft es auch hier etwas. Das komödiantische Genie des Stan Laurel beruhte nicht zuletzt auf der Fähigkeit, eine Figur zu verkörpern, die wunderbar innig in der Watte ihrer eigenen Beschränktheit ruht.

Ein echtes österreichisches Pendant zu »doof« gibt es nach meinem Sprachgefühl nicht. Mit dem Wort »terisch« hat es zwar eine ähnliche Bewandtnis, es ist sprachgeschichtlich mit »töricht« verwandt, doch seine kognitive Dimension hat es verloren. Wer terisch ist, bei dem hapert’s nur noch am Hör-, nicht am Scharfsinn. (Kein Wunder: Wer hierorts einem Gespräch nicht folgt, fällt längst nicht so rasch auf wie in meinem Heimatland, dem Dorado der permanenten Hochleistungskommunikation.) Auf die umgangssprachliche Logik, dass ein tauber Mensch zugleich eine taube Nuss ist, darauf konnten nur die Deutschen verfallen.

Wenn man deutsche Talkshows mit österreichischen vergleicht, meinte mein Wiener Freund, dann hat man oft den Eindruck, den Österreichern falle es schwer, etwas zu sagen, den Deutschen hingegen, nichts zu sagen.

Die Arschkarte ist kein Bummerl

Wenn jemand im Deutschen ins Umgangssprachliche verfällt, dann landet er erstaunlich oft in der Bildsprache des Analen. Unter dem Stichwort »Arsch« listet der Redensarten-Duden seitenweise Belege auf. Eine der kuriosesten Wendungen ist »die Arschkarte ziehen«, was so viel bedeutet wie: der Benachteiligte sein, den Schaden davontragen. Worin besteht nun der Zusammenhang von Schicksal und Sitzfleisch? Eine gern bemühte Erklärung führt in die Welt des Fußballs. Der Schiedsrichter habe entweder die Gelbe Karte aus der Brusttasche oder die Rote aus der Gesäßtasche gezogen, um im Zeitalter des Schwarz-Weiß-Fernsehens dem Zuseher zu signalisieren, ob der Spieler nur verwarnt oder gar verwiesen wird. Robert Sedlaczek, Kolumnist der Wiener Zeitung, hat diese Erklärung nach einem Gespräch mit einem Schiedsrichter bezweifelt. Zu Recht, denke ich, denn allein schon der Bildgehalt passt nicht. In der Redensart zieht doch der Betroffene selbst seine Analkarte, er bekommt sie nicht von einer höheren Instanz gezückt und gezeigt.

Plausibler erscheint mir eine Herkunft aus der Sphäre der Spielkarten. Wer die Arschkarte zieht, hat den Schwarzen Peter erwischt (den man allerdings eher jemandem zuschiebt, listig oder tückisch, darum klingt er auch nicht so offen derb). Mit der Arschkarte hat man das miese Blatt mit eigener Hand gezogen, man ist am Arsch, kriegt denselben nicht mehr hoch, auch wenn man ihn sich noch so aufreißt, alles ist für Arsch und Friedrich.

Auch im Wienerischen gibt es den redensartlichen Zusammenhang zwischen der Verliererstraße und dem Pech beim Kartenspiel. »Einer hat immer das Bummerl«, heißt es im Lied. Also wenn ich rein klanglich die Wahl hätte zwischen so einem Bummerl mit seinem runden, weichen Klang und der Arschkarte mit ihren harten Konsonanten, die zum Rollen und Zischen geradezu einladen, dann müsste ich nicht lange überlegen. Das Bummerl ist der fette Minuspunkt, den man sich beim Schnapsen einhandelt, es ist sprachlich mit dem Pummelchen verwandt, da hat man etwas Weiches, Knuddeliges in der Hand. Ach, die Welt ist voller Bummerln, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis man selbst so ein pummeliges Ding in Händen hat. Und wenn es dann so weit ist, bleibt einem immer noch die Sentimentalität des Wienerlieds.

Offenbar gehen Deutsche und Österreicher anders mit den Unbilden des Lebens um. Der Wiener identifiziert sich mit seinem Bummerl, laut Österreichischem Wörterbuch kann man ein Bummerl nicht nur haben, man kann auch eines sein.

Zur Arschkarte indes kann niemand werden, die kann man nur ziehen. Wer sie hat, ist ein Kandidat für Spott und Herablassung, aber nie ein Fall fürs Hoffnungslos-Sentimentale.

Grundeis und Arschwasser

Wörter und Wendungen sind bisweilen in der Lage, ganze Kindheitsszenarien wieder aufleben zu lassen. »Der hat mehr Angst als Vaterlandsliebe«, sagte unlängst ein Besucher aus Deutschland, und schon tauchten die Dorfkinder meiner Kindheit vor mir auf. Wie lange hatte ich diese Redensart nicht mehr gehört. Sie war in meiner Heimatwelt eine gängige Art, jemanden als Hasenfuß zu bezeichnen, aber es gab weit boshaftere Arten, jemandem zu attestieren, dass er alles andere als ein Held ist. Die deutsche Geschichte hatte die Redensart mit Ironie getränkt. Eine Angst, die größer war als die Liebe zum Land, galt längst als lässliche Sünde. Gott sei Dank, denn wenn es sich umgekehrt verhält, dann wird’s meist ungemütlich – und keineswegs immer nur für die Bösen. Kennt man die Redensart eigentlich in Österreich? Ich vermute, sie stammt aus der Sphäre des preußischen Militarismus.

Eine ebenso gängige Redensart in meiner Heimatwelt war: »Dem geht die Muffe« oder »Der hat Muffensausen«. Wie oft habe ich das einst gehört und gesagt, aber ich habe bis heute nicht gewusst, was das Sprachbild eigentlich bedeutet. Das Österreichische Wörterbuch kennt den Ausdruck nicht, der Duden erklärt es so: »Die Wendung geht von ›Muffe‹ (= Abschlussstück am Rohrende) im Sinne von ›After‹ aus und bezieht sich darauf, dass sich in Angstund Erregungszuständen die Afterschließmuskeln unwillkürlich in kurzen Abständen zusammenziehen.«

Die verdauungsfördernde Wirkung der Angst hat sich tief in die Bildwelt der deutschen Sprache eingeschrieben. Wenn jemand so richtig die Hosen voll hat, dann ist er gerade dabei, sich vor irgendwas anzuscheißen