Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

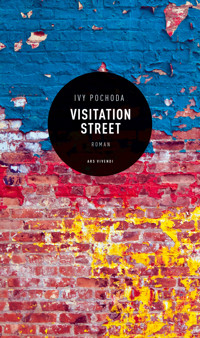

- Herausgeber: ars vivendi Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Ein Serienkiller geht um in West Adams, einem zwielichtigen Stadtteil von Los Angeles. 17 Frauen sind ihm zwischen 1999 und 2014 zum Opfer gefallen, doch das Police Department interessiert sich nicht besonders für die Toten, die immerzu als diese Frauen bezeichnet werden. Diese Frauen an den Straßenecken ... diese Frauen in den Bars ... diese Frauen, die nicht aufhören, Fragen zu stellen ... diese Frauen, die bekommen haben, was sie verdienen. Ivy Pochodas neuer Roman erzählt kaleidoskopisch die Geschichten von fünf dieser Frauen, deren Leben durch die mörderischen Obsessionen eines Mannes miteinander verbunden sind – und von Esmeralda Perry, einer hervorragenden Polizistin von der Sitte, die der Spur des Killers folgt ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 450

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Ivy Pochoda

Diese Frauen

Roman

Aus dem amerikanischen englisch von Sigrun Arenz

ars vivendi

Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel

These Women bei ecco/HarperCollins Publishers.

Copyright © 2020 by Ivy Pochoda

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Deutschen Originalausgabe (1. Auflage September 2021)

© 2021 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

Alle Rechte vorbehalten

www.arsvivendi.com

Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag

eISBN 978-3-74720-219-7

Im Gedenken an Felicia Stewart, eine lautstarke Feministin und Pionierin in Sachen weiblicher Reproduktionsmedizin, die diese Frauen verstand.

Und für Matt Stewart.

… wie überlebt man, wie hält man das alles durch?

Hör den Frauen zu, immer.

Sesshu Foster

Inhalt

Feelia 1999

Erster teil: Dorian, 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

Feelia 1999

Zweiter Teil: Julianna, 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Feelia 1999

Dritter Teil: Essie, 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Feelia 2014

Vierter Teil: Marella, 2014

1

2

3

4

5

6

7

8

Feelia 2014

Fünfter Teil: Anneke, 2014

1

2

3

4

5

6

Feelia 2014

Dank

Die Autorin

Feelia 1999

He du, zieh den Vorhang zurück, lass mich mal dein Gesicht sehen. Ich hör nur, wie du im Dunkeln atmest. Ein aus, ein aus, wie eine von diesen Maschinen. Eine von diesen beschissenen Piep-piep-Maschinen. Von denen haben wir ja wohl genug hier drin. Atmen für dich. Lassen dein Herz für dich schlagen. Pumpen dir dein verdammtes Blut durch die Adern. Piep-piep. Ein aus. Ein aus. Ein aus. Das ist alles, was ich hier höre.

Du machst den Vorhang also nicht auf? Bist du zu krank dafür? Also, ich bin ziemlich fertig. Aber ich schäme mich nicht. Ich lass dich mein Gesicht sehen. Du – ach, ich dräng mich nicht auf. Lass den verdammten Vorhang meinetwegen zu. Dann bleib eben im Dunkeln sitzen. Ein aus. Ein aus. Scheiß Piep-piep.

Ich mach jetzt das Fenster auf. Hier stinkt es nach Tod, obwohl sie uns angeblich am Leben halten wollen. Ist das nicht verdammt … wie heißt das noch mal? Ironisch. Genau. Es ist ironisch. Ich mach jetzt das Fenster auf. Macht dir doch nichts aus, wenn ich eine rauche? Hoffen wir mal, du hast nicht so eine beschissene Lungenkrankheit oder so. Na ja, das bisschen Passivrauchen wird es schon nicht viel schlimmer machen. Bist ja sowieso schon hier drin.

Du liegst also einfach da rum und sagst nichts, ja? Nicht ein verdammtes Wort von dir? Du lässt mich einfach reden, immer weiterreden. Du wartest bloß darauf, dass ich dir von mir und meinen Problemen erzähle. Du verrätst mir nicht, was mit dir los ist, warum du hier gelandet bist, sondern hörst dir einfach meine Geschichte an? Neugieriges Arschloch.

Alles dreht sich darum, wie wir uns in der Dunkelheit zurechtfinden.

Kennst du dich damit aus? Hast du irgendeine Ahnung davon? Weißt du, wie es draußen auf der Straße ist? Weißt du’s? Willst du wirklich nichts sagen?

Es ist hart da draußen. Es gibt Regeln. Es gibt Dinge, die man tun kann, und Dinge, die man nicht tun darf. Wenn du mitspielen willst, musst du immer den Preis dafür zahlen. Auch ich muss die über mir bezahlen. Für das Spiel musst du dich geschickt anstellen. Und du brauchst Glück.

Es heißt immer, dass man Glück hat, wenn jemand an deiner Straßenecke langsamer wird. Wenn sie dich durch ihr Autofenster lehnen lassen. Wenn einer dich einsteigen lässt, um mit dir auf den schmutzigen Alleen von West Adams oder einer der kleineren Straßen in Jefferson Park herumzufahren. Wenn du viel Glück hast, fahren sie mit dir sogar in ein Hotel. Und mit richtig viel Glück bringen sie dich in einem Stück zurück.

Ich habe Glück. Ich kenne die Straßen. Hab ich jedenfalls gedacht. Ich sag dir was – du musst umsichtig sein. Das ist ein großes Wort. Nicht einfach auszusprechen. Aber gut zu wissen. Umsicht. Wenn ich noch mal geschwängert werde, nenn ich mein Kind so. Umsicht Jefferies.

Aber scheiße, ich hätte wissen müssen, dass ich auch umsichtig sein muss, wenn ich gar nicht im Dienst bin. Wenn ich bloß beim Miracle Mart in der 65th Street bin, um eine Flasche Hennessy und ein Päckchen Pall Malls zu kaufen. Ich stehe nur so an der Ecke, zünde mir eine an, genieße es, verstehst du? Weil das Wetter ausnahmsweise mal kühl ist. Wenn das kein verdammtes Wunder ist. Kühler Tag, kühle Nacht. Wind in den Bäumen. Verstehst du, was ich meine? Der Wind lässt die Bäume tanzen. Ist echt schön.

Soll ich dir mal sagen, was bescheuert ist? South Central – jeder sagt, dass es da übel ist, dass es furchtbar ist. Aber hast du schon mal einen Moment angehalten und dich richtig umgesehen? Ich meine, wirklich hingesehen? Das ist eine verdammt hübsche Gegend. Es gibt ordentliche kleine Häuser. Vorne und hinten Gärten. Es gibt Platz. Ich lebe zwar nicht in einem Haus, sondern in einem Apartment, aber all die Häuser drum herum – die sind hübsch. Ich schau sie mir jeden Tag an. Außerdem gibt es Bäume. Hast du die ganzen Bäume schon mal bemerkt? Die mit den rosa Blüten und die mit den lilafarbenen. Du siehst den Unterschied wahrscheinlich gar nicht. Du musst genau hinsehen.

Na ja, über das alles denke ich also nach, als ich meine Zigarette anzünde und mich gegen die Mauer vom Miracle Mart lehne. Kennst du den Laden? Der Typ, der da arbeitet, kommt aus Japan, und ich komme aus der Gegend um Little Rock und kaufe immer bei ihm ein, und wir unterhalten uns jeden Tag über dies und das. Und genauso war es auch an diesem Tag, und dann gehe ich raus und zünde mir eine an und denke darüber nach, wie verdammt schön South L.A. ist, wenn man sich die ganzen Leute wegdenkt. Oder wenigstens die meisten. Wenn man sich nur die ordentlichen Häuser, die Autos in den Einfahrten, die Pflanzen, die Gärten und die draußen spielenden Kinder ansieht. Wenn man ein bisschen die Augen zusammenkneift, könnte man meinen, direkt auf den amerikanischen Traum zu schauen.

Wie kommt es eigentlich, dass Männer es genau wissen, obwohl sie dich nur einmal kurz anschauen? Hast du dich das schon mal gefragt? Warum ist das so? Ich mein, ich bin ja nicht die einzige Frau auf der Western, die Absätze und Minirock und ein Shirt mit tiefem Ausschnitt trägt. Es gibt mich, und es gibt Frauen wie mich, und dann gibt es die ganzen anderen, die genauso angezogen sind, weil sie eben so rumlaufen. Aber die Männer erkennen es sofort.

Kennst du die Ecke beim Miracle Mart? Da ist es dunkel. Deshalb arbeite ich da nicht. Da kann man nicht sehen, wer wer und was Sache ist. Aber an dem Tag bin ich ja nicht im Dienst, deswegen ist es nicht so wichtig. Wie auch immer – dieses Auto bleibt stehen, und ich kümmer mich nicht weiter drum. Ich rauche und schaue rauf zu den Bäumen, die wie ein paar betrunkene Mädels auf einer Party tanzen.

Das Fenster wird runtergelassen. Hey, Süße oder so ein Scheiß. Ich nicke bloß und rauche weiter. Ist ja keiner da, der mir befehlen kann, wann ich arbeiten muss und wann nicht.

Aber dann höre ich noch mal ein Hey, Süße. Der Mann hat einen Akzent, glaube ich. Ich achte nicht besonders darauf, weil die Bäume mich zum Nachdenken gebracht haben. Darüber, dass alle immer sagen, sie müssen von hier weg, und ich mir denke: Warum zum Teufel sollte man von hier wegwollen? Wart ihr schon mal in Little Rock? Wart ihr schon mal in Houston? Freut euch über das, was ihr in L.A. habt. Fahrt mal an den verdammten Strand. Oder setzt euch einfach hin und schaut euch die Bäume und die Blumen an, wenn ihr mal einen Moment Zeit habt. Genau das mach ich gerade, als mich dieses Hey, Süße aus meinen Gedanken reißt.

Ja, sag ich.

Was trinkst du da? Ich schau ihn nicht an, weil ich keinen Blickkontakt herstellen will, weil ich nicht will, dass er denkt, ich habe Interesse. Also nehme ich einen Schluck von meinem Hennessy und starre in den Himmel.

Aber das Auto ist immer noch da, tuckert mit laufendem Motor wie ein Fluchtauto oder so. Und ich spüre, wie der Typ mich anstarrt, aber ich schaue immer noch nicht hin. Weil. Weil. Weil.

Komm schon, du willst doch wohl nicht dieses Zeug da trinken.

Jetzt werd ich aufmerksam. Weil er nicht den gleichen Scheiß sagt wie die meisten andern – so was wie He, lass mich erst deinen Arsch sehen, bevor ich mich entscheide. Willst du mir nicht ne kleine Kostprobe geben, damit ich weiß, was ich kriege? Du wirst dich gleich für lau auf meinen Schwanz setzen wollen. Du wirst sogar dafür zahlen wollen. So was sagt er nicht. Er redet höflich mit mir. Wie mit einem richtigen Menschen.

Das Zeug ist nur dazu gut, dich betrunken zu machen. Das sagt er. Und ich muss lachen, weil das ja wohl der Sinn der Sache ist, oder?

Ja, sag ich, ich käme mir auch verarscht vor, wenn nicht.

Dann sagt er: Schon mal südafrikanischen Wein probiert?

In Afrika gibt es Wein?,sage ich, weil das doch wohl ein verdammter Scherz sein muss. Zebras, Giraffen und Wein, oder was? Aber als ich zu ihm rüberschaue, hält er einen Becher aus dem Autofenster.

Das war der Moment, in dem ich nicht umsichtig war. In dem ich meinen eigenen beschissenen Rat nicht befolgt habe.

Moment, ich brauch einen Aschenbecher. Und auch ein bisschen Wasser. Hast du da drüben Wasser? Oder soll ich auf den Knopf da drücken? Die werden den Rauch riechen, aber das ist mir egal. Der ganze Laden hier riecht nach Tod.

Scheiße, sie ist weg. Glaubst du, die hält sich für was Besseres oder was Schlechteres als mich, weil sie Ausländerin ist? Was denkst du? Und sie hat meine Zigaretten genommen. Gestohlen hat sie sie. Warum kommt eine wie die hierher, wenn sie doch irgendwo in den Tropen gelebt hat? Wie kann das sein?

Little Rock – das könnte ich verstehen. Wenn du mal in Little Rock gewesen wärst, würdest du es auch verstehen. Du würdest verstehen, warum ich weg bin. Jeder Job in L.A. ist besser als das Leben dort. Kein großes Ding, dass mein Job nicht so ganz, wie sagt man, angesehen ist. In meinem Job trägt man keinen Hosenanzug, kein schickes Kleid, keinen verfickten Rock. Nicht mal Unterhosen. Na und? Wenigstens bin ich nicht in Little Rock. Scheiße, du findest es vielleicht nicht gut, was ich mache, kannst es vielleicht nicht verstehen. Aber wenigstens komme ich so mal an die frische Luft. Kann rumlaufen, mir meine Straßen frei auswählen, mir alles ansehen, an den verdammten Blüten riechen. Und das ist mehr, als die meisten Leute hier von sich behaupten können. Von denen hält keiner an, um mal an einer Blüte zu riechen, die fahren bloß mit geschlossenen Fenstern in ihren Autos durch die Gegend. Aber ich, ich kann was riechen.

Und genau das hab ich gemacht, als dieser Typ mir plötzlich mit südafrikanischem Wein kommt und meint, was ich trinke, macht mich bloß besoffen und verkatert, und ich soll von seinem Zeug probieren, und dann reicht er mir diesen Becher durchs Fenster. Und auf einmal denke ich, ach, scheiß drauf, warum eigentlich nicht. Also geh ich zum Auto rüber und nehme den Becher. Und es schmeckt nicht so besonders. Ich meine, besser als das meiste, was ich sonst so trinke, aber jetzt auch nicht spektakulär oder so. Dann wird plötzlich alles ein bisschen verschwommen.

Er so: Willst du ein bisschen mit mir rumfahren?

Und ich sag ihm, er hat da was falsch verstanden. Ich bin nicht im Dienst. Es ist mein freier Abend. Ja, auch ich hab mal einen freien Abend. Niemand kann von mir verlangen, dass ich sieben Tage die Woche schufte. Ich arbeite nicht selbstständig – das wäre viel zu gefährlich. So bescheuert bin ich nicht.

Scheiße, aber genau das ist der entscheidende Punkt bei dieser ganzen Geschichte: Ich stehe hier und rede über Umsicht und dass man clever sein muss, und was hab ich gemacht?

Ich habe einen Fehler gemacht.

Ich steige ins Auto. Ich habe den Wein runtergestürzt, und der Typ hat nachgeschenkt. Mein Kopf brummt wie das eine Mal, als ich in Louisiana in den Fluss gesprungen bin und das Wasser zu trüb war, um was zu sehen, und ich nicht zurück an die Oberfläche konnte, und überall um mich herum dieses schlammige Braun gewabert ist. Genauso hat es sich angefühlt. Deswegen habe ich mir den Typen nicht genau anschauen können.

War er weiß? Latino? Kein Schwarzer, da bin ich mir sicher. Weiß, wenn ich drauf wetten müsste.

Ich verrate dir mal was. Wir Mädels erinnern uns immer wieder gegenseitig daran: Sei aufmerksam. Achte auf auffällige Merkmale. Hat der Kerl zum Beispiel ein Tattoo? Einen Bart? Und was für einen genau? Spricht er mit Akzent? Schielt er? Wirkt er high? Nervös? Das sind alles Dinge, auf die du achten solltest, für den Fall, dass was schiefgeht. Für den Fall, dass du wegrennen oder den Typen später aus irgendeinem beschissenen Grund identifizieren musst.

Ich müsste das alles auch machen. Ich nehme es mir vor. Aber nach einer Weile verschwimmen all die Typen zu einem einzigen wütenden, aufgegeilten, schwitzenden, geizigen Motherfucker, der dich sofort aus dem Auto schmeißt, wenn er fertig ist. Also wozu das Ganze? Und überhaupt, wie ich schon die ganze Zeit sage, falls du überhaupt zuhörst – sag mal, bist du überhaupt wach? –, ich war gar nicht im Dienst. Ich hab alles aufgesogen, in mich aufgenommen. Über die Palmen nachgedacht, die da oben den Texas Two-Step tanzten.

Ich erinnere mich, dass ich mich in meinem Sitz zurücklehne. Ich erinnere mich, dass ich das Fenster runterlasse, um besser sehen zu können. Ich erinnere mich, dass der Typ sagt, ich soll es wieder zumachen. Dass er es nicht mag, wenn das Fenster offen ist. Ich weiß noch, dass ich gelacht habe, denn wer bitte mag nicht ein offenes Fenster an einem kühlen Abend? Da hat er mich geschlagen. Und für einen Augenblick dachte ich mir, hey, du hast kein Recht dazu, weil ich gar nicht im Dienst bin. Das war mein abgefuckter Gedanke, bevor alles schwarz wurde.

Weißt du noch, wie ich dir vorhin von dem Fluss in Louisiana erzählt hab? Hier kommt die Geschichte dazu. Ich war zehn. Jedenfalls glaube ich, dass ich zehn war. Ich hab in New Iberia meine Cousins und Cousinen besucht, richtige Landkinder, die gemacht haben, was man auf dem Land eben so macht. An dem Tag haben sie schwarzgebrannten Schnaps von irgendeinem Onkel geklaut. War ihnen egal, dass es eigentlich gerade Zeit zum Mittagessen war. Wir gehen also runter zum Fluss oder zum Bayou oder wie man das dort nennt. Ich muss wohl ein paar Schlucke aus dem Krug mit dem Schnaps getrunken haben, den meine Cousins rumreichten, weil ich ihnen geglaubt hab, als sie meinten, dass da gerade ein Hund am Ertrinken wäre. Und sie deuten über diese langsam fließende schlammige Brühe, und da ist etwas, das von der Strömung hin- und hergeschleudert wird, rauf- und runterrollt, immer wieder rumgedreht wird. Ertrinkt. Hab ich gedacht. Meine Cousins stehen bloß am Ufer rum und reden über diesen Hund, der da ertrinkt, und tun nichts. Und sie sagen zu mir: Feelia, wenn du dir solche Sorgen machst, spring rein. Das Ding ist nicht allzu weit entfernt von mir und dreht und dreht sich im Kreis. Ja, geh und rette ihn, sagen sie.

Und dann schlüpfe ich auch schon aus meinen Sandalen und wedle mit den Armen auf und ab und springe vom Ufer, so weit ich kann, auf den Hund zu. Dann ist das Wasser über meinem Kopf, zähflüssig wie schmelzende Eiscreme. Ich kann die Sonne schon irgendwie sehen, ich weiß also, wo oben ist, nur nicht, wie ich da hinkommen soll. Hast du jemals so einen Traum gehabt, wo du rennst und rennst, aber du kommst keinen Meter von der Stelle? Genauso hat es sich in dem Wasser angefühlt. Nur schlimmer, weil es keine Luft gab. Und die Sonne da oben hat sich immer weiter von mir entfernt, wie dieser Lichtpunkt am Ende der Looney Tune-Cartoons.

Der Hund ist über mir im Wasser und dreht sich. Ich komme nicht an ihn ran. Ich kann gar nichts tun. Diese Scheißbrühe ist in meiner Nase, in meinem Mund. Kriecht meinen Hals runter wie ein warmer Milchshake. Der Hund wird von mir weggetrieben, und ich sinke immer tiefer. Ich werd ihn nicht retten können. Also schließe ich die Augen und lasse mich fallen.

Du weißt ja, dass ich nicht ertrunken bin. Scheiße, natürlich weißt du das. Deswegen ist das eine dumme Geschichte. Einer von meinen Cousins ist ins Wasser gesprungen, hat mich am Arm gepackt und mich ans Ufer gezogen. Ich lag keuchend auf dem Rücken und starrte zur Sonne hoch, als ob sie eine lange vermisste Freundin wäre. Ein Boot tuckert vorbei, einer von diesen Shrimp-Fängern, stößt Dieselwolken aus, wühlt das Wasser auf und verursacht Wellen. Mein Cousin hat mich alleingelassen und ist zu den anderen zurückgegangen. Aber ich bin zu erschöpft, um mich zu rühren. Also lieg ich da, und die Wellen, die das Boot verursacht hat, zupfen an mir, und plötzlich ist dieses Ding auf mir drauf. Es ist kalt und stachlig und aufgedunsen vom Flusswasser. Und mausetot. Der Hund, denke ich. Aber es fühlt sich nicht an wie ein Hund. Es fühlt sich wie menschliche Haut an, wie aufgedunsene, kalte Haut. Picklig und kratzig. Mein Brustkorb schmerzt so sehr, dass ich nicht schreien kann, weil dieses tote Ding auf mir draufliegt, auf mich drückt, schwer wie nur was, und das stachlige Haar reißt mir die Haut auf. Und irgendwie schaffe ich es, mich unter dem Ding wegzurollen, so auf die Seite. Und ich lieg da und starre einem toten Schwein ins Gesicht, und seine glasigen Augen und die bläuliche Schnauze sind nur ein paar Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Kein Scheiß.

Warum erzähl ich dir jetzt diesen Mist, der mir passiert ist, als ich zehn war? Von diesem blöden Streich, den mir meine Cousins gespielt haben? Ich sag dir, warum. Als ich in dem Auto wieder zu mir komme, nachdem ich diesen Schlag abgekriegt habe, ist es, als ob ich wieder zurück an diesem Flussufer wäre, orientierungslos und erschöpft und mit diesem verfluchten Schwein auf mir drauf. Aber diesmal ist das Schwein nicht tot. Es beißt und schnaubt und sagt alle möglichen Dinge, die so klingen, als ob es auf eine einredet, die ich gar nicht bin, eine andere Frau ganz woanders, die irgendwas gemacht hat, was dieses Schwein rasend vor Wut macht.

Ich kann seine Schweinehaut auf meiner fühlen. Ich kann seinen toten Schweinegeruch riechen.

Und dann werde ich wieder ohnmächtig. Ich spüre, wie das Auto sich bewegt. Und als ich das nächste Mal aufwache, fühle ich einen Schmerz, der anders ist als alles, was ich jemals zuvor gefühlt habe. Er ist scharf und klar. Wie Glas. Beinahe schön. Wie Quecksilber, das in einem dieser alten Thermometer auf- und abgleitet. Ich habe nicht gewusst, dass Schmerz so schön sein kann. So unglaublich schön, dass es mir den Atem nimmt. Buchstäblich. Er geht quer über meine Kehle, sodass ich nicht schreien kann, weil als ich es versuche, merk ich, wie mir ein Schwall Blut vom Hals zum Nacken runterläuft.

Und dann ist da etwas über meinem Gesicht, was das Atmen noch schwieriger macht. Was die Welt noch viel weiter zurückweichen lässt. Alles ist vernebelt, als ob ich durch eine Marihuanawolke schauen würde. Und ich drehe mich, drehe mich wie dieses tote Schwein im Wasser. Nur dass der Boden unter mir hart ist. Ich fühle Schmutz, Abfall und Glas. Und ich liege auf dem Rücken und starre rauf zum Mond. Er ist ganz verschwommen hinter dem, was da über meinem Gesicht liegt und es mir unmöglich macht, Luft zu bekommen. Und sogar jetzt noch halte ich Ausschau nach den Palmen, versuche mich an sie zu erinnern. Denn wenn ich sie finden kann …

Erster teil: Dorian, 2014

1

Die Mädchen kommen nach Schulschluss. Wie alt sind sie? Fünfzehn? Sechzehn? Siebzehn? Dorian kann so etwas nicht mehr beurteilen. Sie überschwemmen die kleine Fischbude, wirbeln auf den am Boden befestigten Hockern herum, fläzen sich auf dem Tresen. Sie haben ihre Uniformröcke hochgerollt, sodass man ihre Oberschenkel und manchmal sogar einen Teil ihrer Pobacken sehen kann. Hin und wieder blitzt spitzenbesetzte Unterwäsche auf. Sie haben ihre Blusen aufgeknöpft, ihre Shirts heruntergezogen und geben den Blick auf BHs und Brüste frei.

Ich nehm vielleicht –

Gib mir –

Ich will ein –

Ihre Stimmen übertönen sich gegenseitig, während sie auf ihr Essen warten.

Sie sind laut, setzen sich in Szene, feiern ihre halb erwachsenen Körper.

Dorian überprüft die Temperatur des Öls, um sicherzugehen, dass es heiß genug ist, damit das Essen knusprig wird, statt nur zu schwitzen.

Die Mädchen werden ungeduldig, weil sich die Welt nicht so schnell bewegt wie sie. Schon bald versuchen sie, sich gegenseitig mit Beleidigungen und unflätigen Schimpfwörtern zu überbieten.

Bitch. Schlampe. Nutte.

Dorian schiebt ihnen Eistee, Limonade und doppelte Portionen Pommes rüber. Die Stimmen der Mädchen werden lauter, verhaken sich ineinander.

Ey, ich sag dir, was diese Bitch am Wochenende gemacht hat.

Sag bloß nichts!

Diese Hure –

Ey, wen nennst du hier Hure, du Hure?

Wie gesagt, diese Bitch ist zu Ramon gegangen.

Halt die Fresse!

Du bist doch stolz darauf. Gib’s zu. Warum hast du mir und Maria sonst sofort alle Einzelheiten geschrieben, als du wieder zu Hause warst?

Dorian lässt das Fett von einer weiteren Portion Pommes abtropfen.

Wann kommt mein Essen?

Warum geht das so scheißlangsam hier?

Sie füllt die Pommes in einen Styroporbehälter.

Die Hure hat ihm einen geblasen.

Dorian rutscht der Frittierkorb aus der Hand. Er fällt neben die Ölpfannen, und heißes Fett spritzt auf ihre Arme.

Die Mädchen lachen. Kneifen einander. Beglückwünschen sich, dass sie die Kindheit hinter sich gelassen, Sicherheit und Zurechnungsfähigkeit zurückgelassen haben.

Dorian wendet sich um, verlässt die Küche und kommt mit dem Essen.

Du machst einfach nur deinen Mund auf und die Augen zu. Keine große Sache. Ist überhaupt nichts dabei.

Dorian lässt die Pommes fallen. Sie greift über die Theke und packt das Mädchen am Arm. »Lecia!«

Die anderen verstummen, herausgerissen aus ihrer Unbesiegbarkeit.

»Hände weg!«

Dorian hält sie fest. »Lecia«, sagt sie, ihre Stimme brüchig vor Panik.

»Ich hab gesagt, Hände weg von mir!«

»Lecia«, sagt Dorian und schüttelt das Handgelenk des Mädchens, damit es aufhört, so zu reden.

»Wer zur Hölle ist Lecia?«

Sie spürt eine Hand auf ihrem Arm, deren Gegenwart sie aus der Vergangenheit holt. »Dorian.« Willie, ihr Helfer in der Fischbude, ist neben ihr, seine Stimme sanft, aber bestimmt. »Dorian.«

Dorian hält sie immer noch fest, schüttelt ihre Tochter, um sie zur Vernunft zu bringen.

»Die Bitch soll die Hände von mir lassen.«

Bitch. Lecia würde ihre Mutter nie so nennen.

Dorian lässt los. Willie zerrt sie in die Küche zurück. »Ruhig«, sagt er. »Ganz ruhig.« Als wäre sie ein aufgeregter Hund.

Die Mädchen machen sich davon, lassen ihr kaum angerührtes Essen zurück. Das Tor der Fischbude fällt krachend hinter ihnen zu. Dorian kann hören, wie sie sich über sie lustig machen, während sie zur Straße gehen.

Auch nach fünfzehn Jahren kann nichts an der Tatsache rütteln, dass Lecia tot ist. Aber die Vergangenheit meldet sich trotzdem immer wieder. Dorian legt ihre Hände an die Schläfen, um Wirklichkeit und Einbildung zu entflechten. Doch alles bleibt verworren.

2

Der abendliche Ansturm ist vorbei. Dorian wirft ein paar Reste in die Fritteuse und stellt das Radio lauter. Es läuft der Klassiksender, der die üblichen Hits von Mozart und Beethoven und, weil das hier Los Angeles ist, von John Williams und Hans Zimmer bringt.

Das Fett brutzelt. Dorian schüttelt den Korb. Nach beinahe drei Jahrzehnten als Inhaberin der Fischbude an der Ecke Western und 31st Street sollte sie das frittierte Zeug eigentlich nicht mehr sehen können, aber wenn man seinen eigenen Fraß nicht runterkriegt, kann man ihn auch nicht servieren. Sie streut noch etwas mehr Salz darauf und greift nach der scharfen Sauce.

Vor langer Zeit haben ihre Kunden aufgehört, sich darum zu scheren, zu bemerken oder sich daran zu erinnern, dass eine Weiße die Fischbude am südlichen Rand von Jefferson Park betreibt. Dass sie, bevor sie Ricky an der Ostküste begegnete und sich von ihm quer durch das Land hierherbringen ließ, noch nie Grünkohl, Wels, Maisbrot oder frittierte Okraschoten gekocht oder gegessen hatte.

»Warte!«

Jemand trommelt gegen das Gitter vor dem Küchenfenster. »Ich sag warte! Wie oft soll ich dir noch sagen, dass ich keine scharfe Sauce auf meinem Fisch mag?«

Es ist Kathy. Dorian kennt ihre Stimme – ein tiefer Singsang, den man die Western Avenue rauf und runter hören kann.

Dich wollte ich eh nicht.

Deiner ist wahrscheinlich so klein, dass man ihn im Dunkeln nicht mal finden kann.

Willst du jetzt, oder verschwendest du nur meine Zeit?

Dorian öffnet die Hintertür der Fischbude.

Kathy steht auf der Straße. Sie ist klein und kompakt, als ob sie alles abgeschüttelt hätte, was sie nicht brauchen kann. Sie trägt einen Jeansminirock, eine Bomberjacke aus Kunstfell und Stiefeletten mit bleistiftdünnen Absätzen. Sie ist blass, und ihr gebleichter, lockiger Bob lässt sie noch ausgewaschener wirken. Meine Urgroßmutter wurde von einem Typen auf einer Plantage vergewaltigt, hatte sie Dorian einmal erzählt, und deswegen hab ich diesen gelblichen Teint. Dann folgte das manische Gekicher, das Dorian schon aus einem halben Häuserblock Entfernung erkennen kann. Sie hat nie nachgerechnet, ob Kathys Geschichte zeitlich überhaupt hinkommt.

Die Dinge, die sie aus Kathys Mund gehört hat. Die Dinge, die sie von den anderen Frauen gehört hat, die auf der Western anschaffen gehen.

Zur Hälfte gewalttätiger Überfall, zur Hälfte Arbeit, so würde ich es nennen.

Auch nicht schlimmer, als sich an einer rohen Wurst zu verschlucken.

Der kriegt nicht mal einen Regenschirm hoch.

Dreißig Sekunden wet und sloppy, aber Hauptsache fertig.

Riecht wie im Reptilienhaus, und ich weiß, du weißt, was ich meine.

Und da ist noch viel mehr. Mehr über ihre Art von Leben. Mehr über die Männer. Mehr über die Unannehmlichkeiten, die Drogen, die Antibiotika. Den nächtlichen Zirkus.

Nach dreizehn Jahren, die sie die Frauen auf dem Strich nun verpflegt, gibt es nicht mehr viel, was sie noch sagen können, um Dorian zu schockieren. Sie probieren es dennoch immer wieder. Machen ein Spiel daraus. Dorian könnte mit dem, was sie von ihnen erfahren hat, eine Sexhotline betreiben oder eine sehr unanständige Anatomielehrstunde geben.

»Kommst du rein?«

»Warte!« Kathy geht in die Hocke und beugt sich über die dreckige Brühe, die von dem Müllcontainer runterläuft. Sie streckt die Hand nach etwas aus. Als sie sich aufrichtet, kann Dorian Tränen in ihren Augen sehen.

Sie hält einen toten Kolibri in der Hand. Es ist eine Veilchenkopfelfe, deren lilafarbene Krone von der Feuchtigkeit des Mülls glänzt.

Dorian formt ihre Hände zu einer Schale, und Kathy legt den Vogel hinein. Er fühlt sich unglaublich leicht an, als ob er ohne seine Seele fast gar nicht existierte.

»Fuck! Was ist los mit dieser Welt?«, sagt Kathy. »Schönheit ist nichts als ein Fluch. Das sage ich jedenfalls meinen Kindern immer.« Sie wischt sich über die Augen.

Dorian hätte ihrer Tochter Lecia das Gleiche sagen sollen. So musste Lecia diese Lektion noch vor ihrem achtzehnten Geburtstag lernen.

Und da ist es wieder – das schwarze Aufblitzen rasender Wut. Wie ein Schlag in die Magengrube. Wie eine Hand um ihre Kehle.

»Krieg ich jetzt von dir was zu essen oder nicht?«, fragt Kathy.

Dorian hält ihr die Tür auf und tritt zur Seite.

In die Küche passen gerade mal zwei Leute. Dorian drückt sich gegen die Theke, und Kathy quetscht sich an ihr vorbei, nimmt den Behälter mit dem Fisch und stellt sich damit ans Fensterbrett. Sie isst mit den Händen, tunkt den Fisch in die Sauce tartare, hält ihn sich an die Lippen und leckt dann die Sauce von ihren Fingern.

Dorian nimmt eine Kastenform aus Aluminium von einem der oberen Regale. Sie legt den toten Vogel hinein, dann prüft sie die Temperatur des Ofens. Ungefähr zweihundert Grad. Sie stellt die Form in den Ofen und dreht die Temperatur weiter hoch, als wolle sie Trockenfleisch herstellen.

»Das ist echt krank«, meint Kathy.

»So kann ich sie bewahren.«

»›Bewahren‹ ist gut«, sagt Kathy. »Wie viele sind es mittlerweile?«

Auf dem Kühlschrank stehen zwei Schuhkartons mit perfekt konservierten und in Watte gepackten toten Vögeln.

»Achtundzwanzig«, antwortet Dorian.

»Scheiße«, sagt Kathy. »Hier in der Gegend würde ich kein Vogel sein wollen.« Sie beißt ein Stück von ihrem Fisch ab. »Und, wirst du was dagegen tun?«

»Was meinst du damit?«

»Irgendjemand will dich fertigmachen. Da will dir jemand was sagen. Sieht aus wie so eine Mafiamasche. Tote Vögel. Scheiße, manche von den Mädels machen so was, um andere Mädchen abzuschrecken. Die markieren ihr Revier damit. Und Zuhälter hab ich noch ganz andere Sachen tun sehen.«

»Ich mache aber niemandem sein Revier streitig«, sagt Dorian.

»Anscheinend schon«, meint Kathy und schlingt noch einen Bissen Fisch herunter. Sie deutet auf das Radio. »Was hörst du da?«

»Klassik.«

»Ich mach was andres an.« Kathy dreht am Radio und stellt einen lokalen Npr-Sender ein, der die Sendung All things considered mit leichter Zeitverzögerung ausstrahlt.

Gerade spricht Idira Holloway. Seit das Urteil im Prozess zum Tod ihres Sohnes verkündet wurde – alle beteiligten Polizisten wurden für unschuldig befunden, obwohl sie ihren Sohn am helllichten Tag aus nächster Nähe erschossen hatten –, scheint die Frau sich unentwegt irgendwo öffentlich zu äußern und mit ihrer Wut auf den Radiowellen zu reiten. Dorian könnte ihr das ein oder andere darüber erzählen, wie sinnlos diese Wut ist. Dass sie damit nichts erreicht. Dass all das Geschrei und der Zorn sie nur immer tiefer hinabsinken lässt, von allen entfremdet und die anderen dazu bringt, sie voller Mitleid und Furcht zu betrachten – als ob Trauer ansteckend wäre.

»Die Alte ist sauer«, sagt Kathy. »Die Alte ist richtig sauer.«

»Wärst du doch auch, oder nicht?«

»Ich schwör’s dir, wenn jemand eines meiner Kinder umbringt, würde ich die ganze verfickte Bande umbringen, ohne mich auch nur ein bisschen zu schämen. Schämen muss man sich nur, wenn man seinen Arsch nicht hochkriegt und nichts unternimmt.«

Manchmal stellt Dorian sich vor, dass es eine ganze Stadt voller Frauen wie Idira Holloway gibt. Voller Frauen wie sie selbst. Eine Großstadt, angefüllt von nutzloser, fruchtloser Wut. Ein Land, ein ganzer Kontinent. Sie hasst diese Vorstellung, aber sie kann sie nicht loswerden. Der Gedanke ist beengend und raubt ihr den Atem.

»Es gibt nur eine Möglichkeit, Jermaine Gerechtigkeit zu verschaffen«, sagt Kathy. »Das Gesetz der Straße. Auge um Auge. Ich sag das immer zu meiner Tochter Jessica – halt dich raus, such bloß keinen Ärger, denn wenn es hart auf hart kommt, bist du für dich selbst verantwortlich. Und außerdem, sag ich ihr immer, wenn die Kacke wirklich am Dampfen ist, müsste ich am Ende für sie arbeiten gehen. Und das will keine von uns beiden.« Sie angelt in dem Behälter nach Fischresten, die sie übersehen hat. »Es gibt nichts, was ich für sie und die anderen nicht tun würde. Ich würde mein Leben geben, um sie zu beschützen.«

Und doch stakt Kathy Nacht für Nacht durch West Adams und setzt sich alldem da draußen aus, der Gefahr der Straße. Komische Art, ihre Kinder zu beschützen, findet Dorian. Aber sie hat eben eine Entscheidung getroffen, und manche Leute haben nicht viele Optionen zur Auswahl.

Vielleicht hatte Dorian Lecia von Anfang an zu ihrer Art von Leben verdammt. Vielleicht war es ihr erster Fehler gewesen, sich für Ricky, einen Schwarzen, als den Vater ihres Kindes zu entscheiden. Dorian war im kleinstädtischen Rhode Island aufgewachsen und hatte damals nicht verstanden, was für ein Schicksal die Hautfarbe sein kann.

Im Radio tobt Idira noch immer, schreit sie alle nieder, die Cops, die Anwälte, das Rechtssystem. Als ob das alles irgendetwas ändern würde.

Kathy knüllt den leeren Styroporbehälter zusammen. Sie zieht einen Handspiegel aus ihrer riesigen, leuchtend roten Handtasche und erneuert ihr Make-up.

»Wie seh ich aus?«, fragt sie mit geschürzten Lippen und zusammengekniffenen Augen, als ob sie Dorian verschlingen wollte.

»Gut«, antwortet Dorian. »Nett.«

»Was zum Teufel meinst du mit nett? Mit nett krieg ich keine Typen ran, die mir helfen, die Miete zu bezahlen oder die Hüpfburg zum Geburtstag meines Kleinen.«

Dorian kennt die Regeln für dieses Spiel. »Kathy, du siehst wie eine übelst scharfe Braut aus.«

Kathy klappt den Spiegel zu. »Will ich ja wohl hoffen.« Sie fährt sich mit den Fingern durch die kurzen, gebleichten Locken und wirft ihre Tasche über die Schulter. Am Hintereingang der Fischbude bleibt sie stehen. »Und unternimmst du was wegen diesen Vögeln? Ich fühle mich nicht wohl damit, an einem Ort zu essen, an dem irgend so ein Fucker Kolibris ermordet.«

»Was soll ich denn unternehmen?«, fragt Dorian.

»Die Mutter von Jermaine Dingsbums macht wenigstens allen die Hölle heiß. Die schreit wenigstens so laut, dass man sie hört.«

»Ich soll jemandem die Hölle heißmachen wegen ein paar toten Vögeln?«

»Ich würde es machen.« Und dann ist Kathy fort und stürzt sich ins Getümmel auf der Western, das sie mit ihren blonden Haaren und ihrem harten Gelächter erhellt.

Die Nachrichten bringen endlich eine neue Story – Pläne für einen Schnellzug von Los Angeles nach San Francisco. Dorian atmet aus, lässt die Spannung aus sich entweichen, die sich in ihr aufbaut, sobald sie Idira Holloways Stimme hört.

Sie wirft einen Blick in die Frittierpfanne, um zu prüfen, wie lange es noch dauert, bis sie das Fett in den Müll kippen kann.

Liebe Idira, ich weiß, wie schwer es ist, die Wut zu übertönen, weil die Wut so laut ist. Aber du wirst es lernen. Ich habe fünfzehn Jahre Vorsprung vor dir, und es gibt nicht einen Tag, an dem ich nicht jemanden anbrüllen oder ein Fleischermesser in die Hand nehmen oder gegen die Wände schlagen will. Wie viele Narben ich dann zusätzlich zu denen in meinem Herzen hätte! Aber es hat keinen Sinn. Mit der Zeit wirst auch du es einfach sein lassen. Es bleibt dir gar nichts anderes übrig, als mit dem Geschrei aufzuhören. Sonst bist du irgendwann nämlich nur noch das: Lärm. Ein Ärgernis. Ein Problem. Dann ist nichts mehr übrig von dir außer deiner sinnlosen Wut.

Dorian hält sich den Mund zu. Mit wem zur Hölle redet sie da in ihrer leeren Küche? Wieso kann die Vergangenheit nicht bleiben, wo sie ist?

Sie schaltet den Ofen aus, knipst die Lichter aus, sperrt zu und tröstet sich mit der lahmen Hoffnung, dass es Kathy und die anderen auf der Western irgendwie beschützen wird, wenn sie ihnen zu essen gibt.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass dieser Abschnitt der Western ein Jagdgrund war. Vor fünfzehn Jahren wurden dreizehn junge Frauen in den Nebenstraßen und Gassen der Umgebung tot aufgefunden, mit durchgeschnittenen Kehlen und Plastiktüten über dem Kopf. Prostituierte, sagte die Polizei. Prostituierte, plapperten die Medien nach.

Lecia war keine Nutte, aber dass sie auf die gleiche Weise ermordet wurde wie ein paar Prostituierte, besiegelte ihr öffentliches Schicksal, ganz egal, wie laut ihre Mutter die Wahrheit herausschrie und wem sie die Hölle heißmachte. Und Dorian hatte richtig viel Krach gemacht – in der Polizeistation von Southwest und sogar vor dem Parker Center, dem Polizeihauptquartier. In den Lokalzeitungen, der kostenlosen Wochenzeitung und der Times.

Niemand hörte ihr zu.

Im Gegenteil, einige Mütter von anderen Opfern wandten sich gegen sie. Ist sie anders, weil sie zur Hälfte weiß ist?, wollten sie wissen. Dem Tod ist es egal, ob du schwarz oder weiß bist. Er ist der Einzige auf der Welt, der niemanden diskriminiert, hatte eine andere Mutter zu ihr gesagt.

Dreizehn tote Mädchen. Fünfzehn Jahre ist das her. Nach Dorians Zählung – und ihre Zählung ist korrekt – sind in Los Angeles seither drei andere Serienmörder verhaftet, verurteilt und eingesperrt worden. Aber wegen der Morde an diesen Mädchen von der Western gab es nicht eine einzige Verhaftung.

Die Cops hatten Glück – nach Lecias Tod hatten die Morde aufgehört. Sie kümmerten sich nicht weiter um vergangene Verbrechen in dieser Stadt, in der die Spannungen immer kurz vorm Siedepunkt stehen. Sollen die schlafenden Hunde ihr Ding machen.

Dorian spitzt durch die Gitterstäbe noch einmal in die Küche, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Der Wind peitscht noch immer durch die Stadt, wirbelt Abfall umher, schüttelt die Bäume durch und beugt die Palmzweige nieder. Sie tritt auf den Gehsteig hinaus und hält nach dem Bus Ausschau, doch dann beschließt sie, dass sie ebenso gut zu Fuß nach Hause gehen kann.

Die Luft ist erfüllt von den Geräuschen des abendlichen Pendelverkehrs – von den Autos, die jetzt langsamer fahren, weil alle durch ihre Telefone abgelenkt werden, dem Dröhnen und Stöhnen der Busse, den Geräuschen in der Luft, den Flugzeugen, die zu niedrig über West Adams fliegen, und den Nachrichtenhubschraubern, die irgendwelchen Storys hinterherjagen, um am Abend das Elend anderer Leute mundgerecht zu servieren.

Es ist noch so früh, dass die meisten Mädchen nicht groß in Erscheinung treten. Der Bus kommt einen halben Häuserblock entfernt zum Stehen. Dorian rennt ihm nicht hinterher. Der Spaziergang wird ihr guttun, wird die schwere Küchenluft aus ihren Lungen pusten und vielleicht auch den Geruch nach Fett, der in ihren Kleidern hängt, etwas mindern. Der Bus steht im Leerlauf da und lässt eine Rampe ausfahren, damit ein Rollstuhlfahrer aussteigen kann. Hinter ihm legen sich die Autofahrer auf die Hupe. Dorian erreicht die Haltestelle, bevor sich die Türen schließen. Der Fahrer drückt auf einen Knopf, um die Rampe wieder einzuziehen. Dorian sucht in ihrer Handtasche nach ihrem Busticket. Auf einmal quietschen Reifen auf der nach Süden führenden Spur der Western, gefolgt von dem Röhren eines kraftvollen Motors. Dorian blickt auf und sieht einen schwarzen Wagen – dunkel getönte Scheiben, breite Reifen mit leuchtenden Chromfelgen –, der sich durch den stehenden Verkehr schlängelt und dann auf der anderen Straßenseite anhält. Die Beifahrertür öffnet sich und lässt eine absurd dichte Wolke weißen Qualms entweichen. Eine Frau steigt aus.

»Steigen Sie jetzt ein?«, schreit der Busfahrer Dorian an. »Steigen Sie jetzt ein?«

Ein Fahrgast schlägt gegen das Fenster. »He Lady, jetzt steigen Sie endlich in den verdammten Bus!«

Dorian wendet die Augen nicht von der Frau auf der anderen Straßenseite ab, denn es ist Lecia, die da aus dem Auto steigt. Siebzehn, makellos, wundervoll und lebendig. Ihre goldenen Locken liegen dicht um ihren Kopf und sind zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, der über ihren Schultern wippt.

»Jetzt steigen Sie gefälligst in den gottverdammten Bus!«

Dorian hört, wie die Tür zuschwingt und der Bus ein paar Meter weit fährt, nur um dann an der roten Ampel wieder zu halten.

»Lecia!«, ruft sie, obwohl sie weiß, dass es verrückt ist. »Lecia!«

Dann rennt sie auf die Straße, läuft im Zickzack zwischen den Autos durch, die von beiden Seiten auf sie zukommen und einen bizarren Refrain aus Hupen und Dröhnen anstimmen. »Lecia!«

Als sie die Mitte der Straße erreicht hat, wird sie wieder klar im Kopf. Natürlich ist es nicht Lecia – es ist Julianna. Die Ähnlichkeit dieses Mädchens, bei dem Lecia an dem Abend, an dem sie ums Leben kam, zum Babysitten war, mit ihrer Tochter überrascht Dorian noch immer. Sie starrt Julianna an, die sich durch das Fenster des Autos lehnt, aus dem sie gerade ausgestiegen ist. Julianna lacht über etwas, das der Fahrer gesagt hat, und betritt den Gehsteig.

VerpissdichvonderStraßeLady.

FuckoffmachdenWegfrei.

Zwei Autos kommen aus unterschiedlichen Richtungen herangefahren und versperren Dorian den Weg. Die Fahrer hupen unentwegt. Der Wind peitscht von Osten heran.

Sie bringt sich in Sicherheit. Aber Julianna ist schon losgelaufen.

»Julianna!«, ruft Dorian ihr nach. »Julianna.«

Keine Antwort.

»Julianna«, versucht sie es noch einmal. Aber ihre Stimme wird übertönt von dem schwarzen Auto, das den Motor aufheulen lässt und davonbraust, sich irgendwie einen Weg durch den zähen Verkehr bahnt. Julianna hat ihr den Rücken zugewandt und ist dabei, wegzugehen, als Dorian ihren Irrtum bemerkt. »Jujubee«, ruft sie. Sie kneift die Augen zusammen, um Juliannas Umrisse in der Dunkelheit der Straße zu erkennen, aber sie kann sie nicht mehr sehen.

Sie lehnt sich an die Bushaltestelle auf der nach Süden führenden Straßenseite. Der 2er-Bus fährt heran. Sobald er zum Stehen gekommen ist, tritt Dorian fest gegen seine Stoßstange. Schmerz fährt durch ihr Bein. »Was ist Ihr Problem, Lady?«, ruft der Fahrer durch die offene Tür.

»Was ist Ihr Problem?«

Eine Windböe ist ihre einzige Antwort.

3

Sie läuft weiter in Richtung Norden, vorbei an einer eigenartigen Mischung kleiner Geschäfte: Martins Fischereizubehör, »Crown and Glory«-Haardesign, »Queen’s Way«-Schönheitssalon, ein Barbershop und eine Wäscherei. Außerdem gibt es hier zwei Wasserspender und drei Kirchen der Pfingstlerbewegung. Sie alle überleben irgendwie zwischen den Malls, die sich entlang der Western ausbreiten. Eigentlich kann man sich kaum vorstellen, dass es genügend Kunden für noch ein billiges Handygeschäft, noch ein Pizzakettenimitat und noch einen Donutladen geben kann. Aber die Stadt, speziell südlich der Interstate 10, des Santa Monica Freeways, scheint einen unersättlichen Hunger nach schlechten Klonen der immer gleichen Geschäfte zu haben.

Bis zu ihrem Haus sind es fast zwei Kilometer. Weil es am Ende ein Stück bergauf geht, nennen sich die Wohnblöcke auf beiden Seiten der Interstate »Heights«: Western Heights. Arlington Heights. Harvard Heights. Kinney Heights. Je höher es hinaufgeht, desto prächtiger werden die Häuser. Dort gibt es viktorianische Häuser und Häuser im Craftsman- und Beaux-Arts-Stil, ganz zu schweigen von den außergewöhnlichen Herrenhäusern entlang des Adams Boulevard.

Von den Gewerbegebieten entlang der Western aus ist es schwer, den alten Glanz des Viertels zu erahnen. Schwer zu glauben, dass West Adams und die dazugehörigen Viertel einst vornehme und begehrte Wohnlagen waren. Das war, bevor Los Angeles die Beschränkungen für nicht-weiße Hausbesitzer aufhob und damit den Mittelpunkt der Stadt weiter nach Norden und Westen rückte. Sobald die ersten Schwarzen hierherzogen und ihr Wohnrecht für die vornehmeren Gegenden der Innenstadt einforderten, dachten die Stadtplaner nicht lange darüber nach, wo sie die Interstate bauen sollten, um den Strand mit Downtown zu verbinden, und bauten sie direkt durch West Adams hindurch. Sie schufen eine hundertfünfzig Meter breite Schneise, die dem einen Teil des Viertels den Blick auf den anderen entzog und Häuser niederriss, als würde es sich um die Rodung eines Regenwalds handeln. Das führte auch dazu, dass sich hinter den Gärten einiger der schönsten Häuser in Los Angeles heutzutage Blechlawinen und eine schier unendliche, beinahe reglose Prozession roter und weißer Autolichter entlangwälzen.

Die Häuser, die noch übrig sind, beunruhigen Dorian, weil sie sie daran erinnern, wie schnell die Stadt einen fallen lassen kann.

Dorian kann verstehen, warum die Leute nicht in West Adams wohnen wollen, warum sie sich ein Leben zwischen dem Boost-Mobilfunkladen, dem Cricket-Mobilfunkladen und Yang’s Donuts nicht vorstellen können. Warum sie nicht neben einem einst wunderschönen Gebäude wohnen möchten, das zu einem Wohnheim umgebaut wurde, in dem die Menschen wie in einem Kaninchenbau leben. Sie weiß, warum viele Leute das Angebot ausschlagen, einen Bungalow in tadellosem Zustand oder ein weiträumiges Herrenhaus mit sechs Schlafzimmern auf der falschen Seite der Interstate zu kaufen.

Trotzdem wird Jahr für Jahr das Gerede lauter, dass das Viertel im Kommen sei, dass hier die letzten wirklich wertvollen Grundstücke in Los Angeles zu haben seien, dass es sich um die letzte verbliebene Gegend handle, in der man ein richtiges Haus kaufen und Teil einer echten Gemeinschaft sein könne. Aber erzählen Sie das mal dem Typen, der direkt vor der Moon Pie Pizzeria an der Ecke Western und Adams ermordet wurde, oder der Barkeeperin, die im Lupillo’s an der Ecke Western und Pico erschossen wurde, oder den Dutzenden streunenden Katzen, die von aufgemotzten Nissans bei illegalen Straßenrennen durch die Wohngebiete überfahren werden.

Als sie die Interstate erreicht, atmet Dorian schwer. Sie hält kurz inne, ehe sie die Schnellstraße überquert. In dem Dreieck zwischen der Auffahrt Richtung Osten und der Straße, in der die Mädels regelmäßig anschaffen gehen, hat jemand eine Kindertagesstätte eröffnet. Dorian späht durch den Maschendraht auf die Topfpflanzen dahinter, von denen einige an Rankgitter oder den Zaun gebunden sind und von den Abgasen der Interstate halb erstickt werden. Dorian erkennt Wolfsmilch und andere Sukkulenten, ein paar Kakteen, einige Büsche, Rosen und heimische kalifornische Pflanzen: wilde Geranien, Salbei und Astern, die Vögel anlocken werden. Schon bald, stellt sie sich vor, werden Finken, Kolibris und vielleicht sogar Pirole diesen öden Flecken direkt am Santa Monica Freeway bevölkern.

Sie hört ein Rauschen in der Luft und macht sich auf eine Windböe gefasst. Aber als sie aufblickt, sieht sie einen Schwarm grüner Papageien über den Himmel schießen und den Verkehrslärm mit ihren manischen, melodramatischen und wilden Rufen übertönen. Dorian legt den Kopf in den Nacken, sieht, wie die Vögel im Schwarm niedersinken und dann wieder als Einheit aufsteigen wie eine vielfarbige Windhose im ersterbenden Licht. Seit sie den Papageienschwarm zum ersten Mal im Viertel gesehen hat, hat sie gehofft, die Vögel zur Fischbude oder zu ihrem Haus locken zu können. Doch die Papageien folgen keinem erkennbaren Schema – sie tauchen auf und bleiben tagelang, wirbeln den Himmel und die Bäume auf, bringen die Palmkronen zum Schwanken und plappern wild durcheinander, ehe sie aufgeregt fortfliegen.

Man könnte denken, dass sie völlig spontan agieren. Einer fliegt fort, also folgen die anderen. Aber die Art, wie sie zusammen fliegen, wie diese große Masse flatternder, sich windender, schwebender, abdrehender Geschöpfe gemeinsam den Himmel einnimmt, hat Methode. Das ist nicht das Verhalten eines geistlosen Schwarms, sondern präzise Kommunikation, bei der jeder Vogel mit mindestens sieben Nachbarn interagiert, sich anpasst, Beschleunigung und individuelle Bewegung koordiniert, Vektoren und Winkel und Richtung nachahmt, sodass sich der ganze Schwarm in eleganter Übereinstimmung bewegt.

Dorian sieht zu, wie die Vögel im Süden verschwinden, wo sie in einer der Palmen schlafen und dann weiterziehen werden. Den Papageien folgen stets die Krähen und bringen eine andere Art von Energie mit sich – eine stürmische Bedrohung. Doch Dorian wartet nicht ab, bis sie auftauchen.

Es herrscht Feierabendverkehr. Die Interstate besteht aus acht Spuren, auf denen sich die Autos stauen und nichts vorwärtsgeht. Der Wind rauscht darüber hinweg. Im Osten bilden die verstreuten Wolkenkratzer Downtowns graue und purpurne Flecken im Licht der verhangenen Sonne, die in der anderen Richtung gerade verblasst. Einige Werbeplakate mit dicken schwarzen Lettern auf fluoreszierendem Papier hängen an dem Zaun, der die Überführung begrenzt. »Wir kaufen Ihr Haus und zahlen bar.« »Wir kaufen Ihr Haus sofort.« Zwei werben für Konzerte mit Ivy Queen und Arcángel. Außerdem gibt es eine durch die Abgase ergraute Gedenkstätte – ein verdrecktes Kreuz aus Plastikblumen, eine ausgeblichene, laminierte Fotografie und ein schmutziger Teddybär – für eine junge Frau, die auf der Überführung oder auf der Interstate darunter verunglückt ist.

Keine Frage, dieser Abschnitt der Western Avenue ist trostlos. Kleine Einkaufspassagen mit Läden, die chinesisches Essen und Donuts verkaufen, Billigläden für Unterwäsche, aufgebrochene Geldautomaten, illegale Autoausschlachtungen, Reifengeschäfte, Zoohandlungen mit kränklich wirkenden Tieren. Dorian lässt erst den Washington Boulevard, dann den Venice Boulevard hinter sich. Als sie die Cambridge Street erreicht, blickt sie nach Osten. Einen Block entfernt, an der Ecke zur Oxford Avenue, kann sie ihr Haus sehen, das sie von Ricky und seinen Eltern geerbt hat, ein senfgelbes Craftsman-Haus mit fünf Schlafzimmern. Ein Familienhaus, in dem außer Dorian, Ricky und Lecia auch noch die ältere Generation Platz hätte. Doch Dorian lebt dort allein.

Sie hält inne, ehe sie die Western weiter entlanggeht. Sie will sich noch nicht mit der unvermeidlichen Einsamkeit der staubigen Zimmer konfrontieren, die mit all dem Kleinkram vollgestopft sind, von dem sie sich nicht trennen kann: die Überreste von Gegenständen, die sie in ihrer rasenden Wut zerbrochen hat, die verblassten Erinnerungen an all diejenigen, die sie verlassen haben oder ihr genommen wurden.

Zwei Blocks weiter nördlich befindet sich das Lupillo’s, eine Absteige für die Leute aus der Nachbarschaft – klebriger Boden, billiger Alkohol, kaputte Schlösser in den Toiletten. Die Bar, in dem letztes Jahr die Barkeeperin von ihrem Exfreund durch die Eingangstür erschossen wurde. Jetzt steht dort ein bulliger Securitytyp Wache.

Dorian hat gehört, dass der Eigentümer plant, den Laden in »Harvard Yard« umzubenennen, in Anlehnung an die umliegenden Harvard Heights – ein neunmalkluger Scherz, der nicht zu den Leuten hier passt.

Dorian ist hier eine Außenseiterin, weil sie nicht viel trinkt, keine Latina ist und auch nicht mit jemandem auf dem Weg zu einem Konzert oder einer Nacht in Koreatown vorbeikommt. Die anderen Gäste lassen sie in Frieden.

Sie nimmt auf einem der wackeligen Barhocker Platz. Die Barkeeperin trägt ein abgeschnittenes T-Shirt, das über ihrem flachen Bauch verknotet ist. Dorian bekommt ihren Seven and Seven in einem windigen Plastikbecher. Latin Hip-Hop dröhnt aus den Lautsprechern. Es riecht nach Bier und fettigen Tacos von dem Restaurant, das durch ein Loch in der Wand die Bar mit Essen versorgt.

Dorian nippt durch den Strohhalm von ihrem Cocktail, um sich erst an seine Süße heranzutasten, ehe sie den Becher an die Lippen hebt. Die Bar ist beinahe leer. Zwei Typen mittleren Alters spielen Pool. Mehrere junge Frauen drängen sich um die Jukebox. Sie gehen vertraut miteinander um, stoßen mit den Hüften aneinander, ihre Haare schwingen hin und her.

Die Tür öffnet sich, und Dorian sieht eine Frau auf der Schwelle stehen. Bei dem Gedanken, dass es Julianna ist, stockt ihr der Atem, obwohl sie genau weiß, dass Julianna viel zu hell strahlt, um das schmutzige Linoleum im Lupillo’s zu betreten, dass sie viel zu hoch für die niedrige Paneeldecke hier fliegt. Und doch will ihr Kopf ihr weismachen, dass sie Julianna hier finden und sie davor bewahren kann, wegzulaufen. Sie vor dem Schicksal bewahren kann, das ihr droht.

Als die Frau eintritt, merkt Dorian, dass sie Julianna nicht unähnlicher sein könnte. Was für Streiche ihr der Kopf manchmal spielt. Dorian kennt sie alle.

Die Frau geht zur Bar und zieht den Geruch alter und frischer Zigaretten hinter sich her. Sie setzt sich vor ein halb leeres Glas, das mit irgendeiner braunen Flüssigkeit gefüllt ist, und trinkt es in einem Zug aus. Sie schüttelt das leere Glas, dann schaut sie auf und fixiert Dorian.

Dorian wirft ihr einen kurzen Blick zu und fragt sich, ob sie eine der Frauen ist, die hinter der Fischbude aufkreuzen, um sich von ihr etwas zu essen geben zu lassen, bevor sie weiter durch die Straßen ziehen.

»Wer zum Teufel sind Sie?«

Dorian wendet sich ab. Es ist besser, sich nicht auf einen Streit mit fremden Leuten einzulassen.

»Ich hab gefragt, wer zum Teufel Sie sind?« Die Frau trägt eine tief ausgeschnittene Bluse, die den Blick auf eine große Narbe freigibt, eine rot-schwarze Wulst quer über den unteren Rand ihrer Kehle. »Was guckst du so blöd?«

»Nichts«, sagt Dorian.

»Gibt auch nichts zu sehen.« Die Barkeeperin schiebt der Frau einen weiteren Drink zu. Die Frau nippt daran, ohne die Augen von Dorian abzuwenden. »Woher weißt du, dass ich hier bin? Bist du hinter mir her? Bist du mir gefolgt? Glaubst du, ich merk das nicht?« Ihr Haar ist raspelkurz geschnitten und mit Öl geglättet.

»Ich weiß nicht«, sagt Dorian. »Ich kenne Sie nicht.«

Die Intensität, mit der die Frau sie anstarrt, beunruhigt sie. Die Frau hat irgendeine fixe Idee, so viel ist klar.

Dorian hat ihren zweiten Drink bekommen, aber sie weiß nicht, ob sie ihn genießen wird.

»’tschuldigung? Was starrst du mich so an?«

Dorian stürzt ihren Seven and Seven in zwei großen Schlucken hinunter und zieht etwas Bargeld heraus. Dann ist sie aus der Tür.

Sie eilt südwärts. Der Wind verfolgt sie, schickt ihr Blechdosen und Pappteller hinterher. Die Palmen an der Western beugen sich in schier unmöglichen Winkeln.

»Jetzt rennst du weg? Du verfolgst mich die ganze Zeit, und jetzt rennst du davon?«

Dorian geht schneller.

»Ich krieg schon noch raus, wo du wohnst.«

Dorian hält an der Ecke zur Cambridge Street inne und schaut über ihre Schulter, um festzustellen, wie weit die Frau entfernt ist. Sie entdeckt sie auf der Höhe der 15th Street, einen Block hinter ihr. Zur Sicherheit läuft Dorian an ihrem eigenen Haus vorbei, geht am Venice Boulevard nach links und dann am Hobart Boulevard ebenfalls.

In ihrer Straße ist niemand unterwegs, was keineswegs ungewöhnlich ist. Ein Auto rast kreischend und schlingernd irgendwo durch eine Seitenstraße. Der Wind, der die Telefonleitungen in Bewegung setzt, klingt, als ob irgendwer Metall zersägen würde.

Sie öffnet ihr Gartentor. Das Außenlicht geht an und macht den unordentlichen Bougainvillea-Strauch und die Weinranken sichtbar, die ihn überwuchern. Sie tastet in ihrer Handtasche herum. Ihr Herz rast. Der zweite Drink hat richtig reingehauen. Sie lässt den Schlüssel fallen. Geht in die Hocke, um ihn aufzuheben. Und da, vor dem Hauseingang neben einem Bleistiftstrauch, liegen drei tote Kolibris.

4

Es ist Lecia, die Dorian an dem Morgen, nachdem sie aus dem Lupillo’s geflohen ist, aufweckt. Sie sitzt am Fuß des riesigen Doppelbetts, trägt Jeans und ein weißes T-Shirt, die Sachen, die sie an dem letzten Abend anhatte, an dem Dorian sie sah. Die Jeans waren ein bisschen zu eng, aber Dorian hatte nichts gesagt – man muss sich ja nur anschauen, was andere Mädchen damals zu tragen begonnen hatten: bauchfreie Shirts, die aussahen wie Herrenunterwäsche, und Hotpants, die kaum bis zur Hüfte gingen; alles mit dem Ziel, so viel wie möglich von Bauch, Hintern und Schambein zu zeigen, ohne wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verhaftet zu werden.

Und jetzt ist sie hier, noch immer in derselben Kleidung, ein Bein über das andere gekreuzt, stützt sich auf ihre Hände und schaut mit schief gelegtem Kopf Dorian am anderen Bettende an. Dorian wirft ein Kissen nach ihr, um sie zu verscheuchen. Sie kann diese geisterhafte Erscheinung jetzt nicht gebrauchen. Sie reibt sich die Augen und hofft, dass Lecia dadurch verschwinden wird. Aber Lecia ist im Tod ebenso störrisch, wie sie es im Leben war. Seit fünfzehn Jahren immer der gleiche Tanz, immer die gleiche Pattsituation.

»Geh weg«, sagt Dorian. Sie weigert sich, mehr zu sagen und die Erscheinung dadurch anzuerkennen. Aber die ist zäh, und Dorian muss wachsam bleiben, um nicht den Halt zu verlieren. Sie bemüht sich sehr darum, die Vergangenheit hinter sich zu lassen.