7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

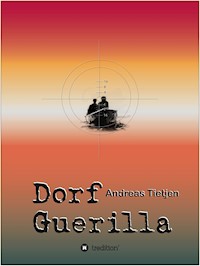

»Eigentlich wollte ich nur für ein Wochenende zurück in meine alte niedersächsische Heimat reisen, um der Hochzeit meines Bruders beizuwohnen. Seit Jahren war ich nicht mehr dort gewesen. Es war brütend heiß in Deutschland, in meiner Berliner Wohnung fast unerträglich stickig, und der nagelneue Alpha Sportwagen sollte seine erste längere Ausfahrt bekommen. Doch dann kam alles ganz anders. Allmählich - zunächst in kleinen Schritten. Anfangs bemerkte ich, dass die Straßen völlig kaputt waren, bald darauf kam mir das Verhalten einiger Leute, mit denen ich zu tun bekam, äußerst merkwürdig vor. Doch wer denkt gleich an eine Katastrophe, wenn Dinge, wie Stromversorgung, Telefon und Internet nicht in gewohntem Maße zur Verfügung stehen, wenn die Sicherheitsorgane paradoxe Handlungsweisen an den Tag legen? Als dann wirklich Blut floss, als geschossen wurde und ich nicht mehr klar unterscheiden konnte, wer Freund und wer Feind war, da war es auch schon zu spät für einen geordneten Rückzug. Nun saß ich wahrhaftig in der Klemme. Ich war auf die Hilfe völlig durchgedrehter Typen angewiesen und immer tiefer verfing ich mich in einer Art surrealen Endlosschleife.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Dorf Guerilla

Andreas Tietjen

www.tredition.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über:http://dnb.d-nb.de

Impressum:

© 2009 – 2014 Andreas Tietjen

www.andreas-tietjen.de

1. Auflage 2009 – Shaker-Media, Aachen

2. Auflage 2014 – tredition, Hamburg

Herstellung und Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN: 978-3-8495-7791-9

Auch erhältlich als:

Gebundene Ausgabe (ISBN: 978-3-8495-7787-2)

Taschenbuch (ISBN: 978-3-8495-7701-8)

Hergestellt in Deutschland

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

www.tredition.de

Die Anreise

»Was mache ich denn, wenn Sie den Wagen nicht zum Laufen kriegen?«

Der hagere Mechaniker, in seinem viel zu großen, abgewetzten Overall, wand sich aus dem Motorraum heraus und blickte mich etwas verächtlich an.

»Ich kriege den Wagen nicht zum Laufen! Nicht heute, nicht an einem Freitagnachmittag!« Er wischte seine öligen Finger an einem Lappen ab, warf dem Motor noch einmal einen bösen Blick zu, als wäre der ein Alien, welches sich im Gewand dieses schwarzen Sportwagens in die unschuldige Dorfidylle einschleichen wollte.

»Aber es muss doch an irgendetwas liegen!«, versuchte ich erneut.

»Wir sind eine VW-Werkstatt. Bei einem Golf oder meinetwegen einem Audi hätte ich Ihnen vielleicht weiter helfen können. So einen Alfa Romeo sehe ich zum ersten Mal aus der Nähe. Da muss der Meister am Montag mal reinsehen. Ich kann da nichts machen.«

Die Antwort hatte etwas von »Basta! Bis hierher und nicht weiter!« Der Monteur wollte mir nicht helfen; da konnte ich mich auf den Kopf stellen.

»Aber ich kann hier nicht übernachten!«, versuchte ich, jetzt mit einem leichten Timbre der Verzweiflung in der Stimme. »Ich muss zu einer Hochzeit!«

Achselzucken.

»Zur Hochzeit meines Bruders!«

Der Mann steckte eine Zigarette an, drehte sich gequält, als wenn ihm jede Bewegung Schmerzen bereiten würde, wieder in meine Richtung.

»Wo soll es denn noch hingehen?«

»In ein kleines Dorf in der Nähe von Walsrode«, beeilte ich mich.

»Au Backe, das ist ja noch ein gutes Stück!«

Ich flehte innerlich, dass er jetzt um Gottes willen nicht wieder einknicken würde.

»Ja, und ich habe natürlich auch eine Menge Gepäck dabei. Und dann so im Anzug …!«

Die Blicke des ölverschmierten Mannes schweiften ganz langsam, zäh wie an Kaugummifäden klebend, in Richtung des alten Backsteingebäudes, in dem sich das Büro der Autowerkstatt befand. Er zögerte, er wehrte sich verzweifelt dagegen, seine einzige gute Tat an diesem heißen Freitag zu verrichten. Er blies hüstelnd eine graublaue Rauchschwade aus, drehte sich zurück zu mir, holte noch einmal schnaufend tief Luft und gab sich mir dann geschlagen.

»Da müssen Sie mal die Chefin fragen, ob die vielleicht einen Wagen hergeben kann.«

Es war heraus! Jetzt war sein Widerstand gebrochen! Nun wusste ich, dass ich alles bekommen konnte. Ich war gerettet, die Reise sollte weiter gehen.

Was dann folgte, war reine Formalität. Die Chefin saß in einem Verschlag hinter dem Kassenraum und trank, zusammen mit der schlecht blondierten, etwa fünfzigjährigen Kassiererin, Kaffee und aß Butterkuchen. Dieser Verschlag war ein riesiger Glaskasten mit Scheiben, die bis zur Decke, in schätzungsweise drei Meter Höhe, gingen. Es gab ein ranziges Sofa, wahrscheinlich für Kunden gedacht, die auf ihre Autos warteten. Überall lag Kram herum. Jetzt entdeckte ich einen Opa, der in der Ecke im Schlafanzug und Bademantel in einem alten Lehnsessel saß und vor sich hin sabberte.

Die Werkstatt war gleichzeitig die einzige Tankstelle weit und breit und, vermutlich, weil man vergessen hatte, den Vertrag zu kündigen, eine offizielle VW- und Audi-Verkaufsniederlassung.

Ich bekam einen nagelneuen Audi A3, schwarz, mit Ledersitzen, als Leihwagen. Während die Chefin umständlich das Vertragsformular ausfüllte, betrachtete ich ihre abgekauten Fingernägel, die überhaupt nicht zu der, ansonsten etwas altmodisch vornehm wirkenden, Mittsechzigerin passten. Ich musste mit meiner Kreditkarte eine Vorauszahlung leisten, die mir im Falle eines Reparaturauftrages zur Hälfte angerechnet werden sollte. Komisch, dachte ich, wenn es um Geld und um Zahlungsmodalitäten geht, dann gibt es keine Provinz!

»Wenn er Ihnen gefällt, können Sie ihn ja gleich behalten«, scherzte Madame. Ich hatte mich so auf meinen Alfa Brera 3.2 JTS V6 24V Q-Tronic Sky View gefreut, bevor ich ihn vor etwa zehn Tagen endlich von meinem Händler in Berlin abholen durfte, aber hier in der norddeutschen Einöde hatte man nur Häme für den exotischen Flitzer übrig.

Ich fand den Weg zurück zur Autobahn nicht mehr, also fuhr ich weiter auf der Landstraße. Allzu groß konnte der Umweg nicht sein. Die Sonne brannte an diesem 8. August. An einem Parkplatz, der früher, vor der Begradigung und Verbreiterung der Straße, einmal die eigentliche Trasse gewesen sein musste, hielt ich an, um in dem Handbuch des Audis zu blättern. Die Telefon-Freisprecheinrichtung forderte mich durch lästiges Gepiepse dazu auf, mein Handy über Bluetooth anzumelden. Des Weiteren hatte ich keine Ahnung, wie die Klimaanlage zu bedienen war, und schließlich wollte ich sicherheitshalber das Navigationsgerät für die Weiterfahrt zur Hilfe nehmen.

Ein paar Mal hatte ich meinen Bruder und die übrige Familie in den letzten einundzwanzig Jahren in Eder besucht, aber vertraut war mir die Gegend keinesfalls. Ich war hier oben aufgewachsen, das muss man sich einmal vorstellen. Gleich nach dem Abi war ich zunächst nach Berlin gegangen, der Bundeswehr wegen, und später hatte mich nichts mehr aufs Land gezogen. Ich war beziehungsfaul; in der Stadt sucht man sich seine Freunde von Fall zu Fall.

Mein Bruder Mahlon war da ganz anders. Er war ein Landei. Er wählte sich seine Jobs nach der Entfernung zu seinem Dorf aus. Mahlon, dieser Name war eigentlich Pseudonym für die Provinzialität, der ich schon als Jugendlicher um jeden Preis entfliehen wollte. Mein Vater war ein ausgesprochener Marlon-Brando-Fan. Nur mit der Rechtschreibung hatte er so seine Probleme, deshalb wurde aus Marlon Mahlon. Aber da in unserem Kaff sowieso kaum einer vernünftig Deutsch sprach und weil die meisten Leute nur sehr eingeschränkt lesen und schreiben konnten, fiel das damals niemandem auf. Noch nicht einmal der Standesbeamte merkte etwas! Ein weiteres Beispiel hierfür war ein Mädchen aus unserer Nachbarschaft. Sie sollte eigentlich den Namen ihrer Großmutter bekommen. Wegen der Schreibschwäche ihrer Eltern wurde jedoch aus Anita Antina. Kein Mensch bemerkte diesen Fehler; in der Schule, im Konfirmationsunterricht, beim Arzt, überall nannte man sie selbstverständlich Anita. Erst als sie im Alter von sechzehn Jahren einen Personalausweis benötigte, fiel der Irrtum auf. Die Familie war entsetzt und todunglücklich, Antina selbst jedoch hoch entzückt, fand sie doch von jeher ihren Namen altmodisch und unschick!

Unsere Eltern verstarben vor vier Jahren, im Abstand von nur fünf Monaten. Mahlon bewohnte weiter das kleine ehemalige Heuerhaus. Beinahe hätte ich jetzt schäbig gesagt! Er war glücklich und zufrieden hier - behauptete er jedenfalls stets, wenn ich ihn mal wieder mit meinen spöttischen Bemerkungen nervte. Ich konnte das nicht nachvollziehen, aber es war sein Leben! Von seiner Verlobten hatte er nie ein Wort erzählt. Nichts, nicht einmal eine Andeutung! Und dann gleich heiraten? Ich hatte mir bisher nie vorstellen können, dass Mahlon überhaupt einmal eine feste Beziehung haben würde. Ich dachte immer, seine Kumpels wären seine Familie. Ich fuhr weiter, die Stimme aus dem Navi quäkte Informationen, die ich anzweifelte: »An der nächsten Ampel biegen Sie nach links ab!«

Ampel? Seit wann gibt es denn hier Ampeln? Doch, tatsächlich, eine Ampel! Also bog ich nach links ab, obwohl ich mir ganz sicher war, dass Eder in der entgegengesetzten Richtung lag. Die Landstraße war miserabel, schneller als 60 bis 70 Stundenkilometer traute ich mich nicht zu fahren. Vom Namen her kamen mir die Käffer, die ich passierte, bekannt vor. Ich konnte mich jedoch nicht erinnern, ob ich hier jemals wirklich gewesen war.

Ein Junge und ein Mädchen standen am Ortsausgang und trampten. Ich dachte daran, dass früher trampen die einzige Möglichkeit war von einem Dorf zum anderen zu kommen, es sei denn, man hatte Freunde mit Auto. Also hielt ich an. Das Paar stieg ein, ohne mich nach meinem Fahrziel zu fragen. Außer einem gehauchten »Hallo« sagten sie überhaupt nichts. Er hatte lange, unfrisierte Haare, eine schwarze Jeans an, dazu ein rotes Hemd und eine schwarze Weste. Sie trug ein dünnes Kleid, auch dies war schwarz. Sie war extrem schlank, hatte eigentlich ein ganz niedliches Gesicht. Die viel zu blasse Haut, das Piercing im linken Nasenflügel und die zu einem gelb-blonden Kamm frisierten Haare - Irokesenschnitt für Feiglinge - ließen sie etwas schmuddelig wirken.

»Wo wollt Ihr hin?« Die Frage, die ich an den Jungen richtete, um das lähmende Schweigen zu brechen beantwortete der knapp:

»Nach Nienburg«

»Was wollt Ihr denn in Nienburg?«, fragte ich mehr zu mir selbst als zu den verschlossenen Jugendlichen.

Ohne ihren aus dem Fenster schweifenden Blick zu mir zu wenden, sagte sie tonlos: »Wir heiraten heute.«

Ein bisschen fühlte ich mich veräppelt.

»Wie alt seid Ihr denn?«

»Achtzehn«, kam es von beiden wie aus einem Munde.

»Und dann heiratet Ihr gleich?«

Mit einer Antwort hatte ich nach minutenlangem Schweigen schon nicht mehr gerechnet, doch dann sagte der Junge: »Sie wollte es gerne.«

»Wieso willst du ihn denn ausgerechnet jetzt heiraten?«, fragte ich nach hinten. »Ihr habt doch noch alle Zeit der Welt.«

Sie drehte sich zu mir und sah mich an wie einen Idioten.

»Mann, heute ist doch der 8.8.2008!«

Das stimmte! Der 8.8.2008. Schön, aber musste man sich deshalb gleich die ganze Jugend versauen? Es gibt ja auch noch den 9.9.2009 oder meinetwegen den 12.12.2012.

»Trampen alle Leute hier auf dem Lande zu ihrer eigenen Hochzeit?«, provozierte ich. Als ob dies die normalste Frage der Welt gewesen wäre, antwortete der Junge lakonisch: »Wir haben kein Auto.«

Ich versuchte mir vorzustellen, wie diese beiden Zombies vor dem Standesbeamten stehen würden.

»Und nun frage ich dich, Zombie, willst du die hier anwesende Zombiline zu deiner rechtmäßigen Frau machen, so antworte mit Ja.«

»Sie will es gerne und mir ist es egal! Aber weil heute der 8.8.2008 ist, machen wir es halt.«

Der Junge drehte sich zu mir herum und starrte mich mit halb offenem Mund an, als ob er meine Gedanken gelesen hätte.

»Wollt Ihr Kinder haben?«, fragte ich verlegen.

»Kinder? Wieso Kinder?«

Der Zombie kannte also keine Kinder! Das würde ja dann eine Überraschung für ihn werden, wenn seine blasse Ehefrau plötzlich mit einem dicken Bauch herumliefe.

Ich brachte die beiden bis vor das Rathaus, obwohl es ein riesiger Umweg für mich war. Ich musste einfach sehen, ob die da tatsächlich hineingehen würden, oder ob sie mich verarscht hatten. Wenn ja, dann war ihnen das wirklich gut gelungen! Sie gingen hinein und mehr konnte ich nun auch nicht tun. Mein Navi leitete mich zu einem Kreisverkehr. Ich fuhr den Kreisel zweimal hindurch und mein Navi sagte keinen Pieps. Also nahm ich die Ausfahrt, von der ich meinte, dass sie mich wieder in die richtige Richtung führte. Tat sie aber nicht! Ich landete in dem Labyrinth eines Gewerbegebietes. Es war gerade sechzehn Uhr geworden, aber in diesem Gewerbegebiet wurde an einem Freitag um diese Uhrzeit nicht gearbeitet. Ein Baumarkt! Ich lenkte den Audi um eine riesige hellgraue Halle herum und wäre um ein Haar gegen ein massives Eisentor gedonnert. Der Baumarkt war geschlossen! Merkwürdig kam mir das schon vor und mein Navi schwieg immer noch. Jetzt fand ich diesen blöden Kreisverkehr nicht mehr! Ich hielt an, stieg aus und versuchte mich zu orientieren. Ich stellte den Motor ab, um irgendwelche Geräusche orten zu können. Ganz entfernt hörte ich gleichmäßigen Verkehrslärm, der von einer großen Straße herrühren musste. Die Sonne stand immer noch so hoch, dass ich sie gar nicht einer bestimmten Himmelsrichtung zuordnen konnte. Also suchte ich nach einem markanten Punkt, nach dem ich mich weiter richten wollte. Ich sah einen riesigen Reklamemast für Baumaschinen genau entgegengesetzt der vermuteten Straße. Kein Weg führte in diese Richtung - überhaupt keiner! Das gab es doch nicht, ich war doch gerade vom Kreisverkehr hier hereingefahren. Wo war diese verdammte Straße nur?! Ich fand sie nicht! Zwischen zwei imposanten Werkshallen gab es einen schmalen Stichweg, der in einem unbebauten Feld endete. Vorsichtig fuhr ich auf den Stoppelacker. Die Richtung musste stimmen und der Boden war hart genug, dass ich nicht mit meinen Rädern darin stecken blieb. Ich schaltete vom ersten in den zweiten Gang und entfernte mich langsam von der Gebäudeansammlung. Eine Weile war ich im Nichts und Nirgendwo, dann sah ich Konturen auf der Landstraße fahrender Autos. Am Schluss entdeckte ich sogar eine Rohrbrücke, die mir über den tiefen Graben half und endlich fassten die Pneus des Audis festen Asphaltboden. Ich stand noch mit dem Wagen quer auf dem Fahrradweg und wartete auf eine Lücke im Verkehr, um meine Fahrt fortsetzen zu können, als ein grün-weißer Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht passierte. Mit quietschenden Reifen hielt das Fahrzeug an und raste die etwa zwanzig Meter im Rückwärtsgang, um direkt vor meinem Audi anzuhalten. Zwei Beamte stiegen aus, setzten sich umständlich die Mützen auf. Ich musste unwillkürlich an Laurel und Hardy denken, als sie sich gemächlichen Schrittes meiner Fahrzeugtür näherten.

Ich erwartete die üblichen Phrasen mit der Bitte um Führerschein und Fahrzeugschein, Verbandskasten, Warndreieck und allem Pipapo, doch der groß Gewachsene stellte sich erst einmal sehr höflich vor: »Sundermann, ich bin Polizeihauptmeister. Das ist mein Kollege, Jürgen Staak. Wir sorgen für die Sicherheit auf diesem stark befahrenen Streckenabschnitt.«

»Es gibt hier sehr viele Unfälle, gerade an Wochenenden!«, ergänzte der geradezu schmächtig wirkende Jürgen Staak. »Es ist schon sehr schwer zu ertragen, was wir hier manchmal für Tragödien erleben.«

»Ja, und insbesondere die jungen Leute sind sehr häufig involviert. Unsere Jugend, unsere Zukunft!«

Polizeihauptmeister Sundermann nahm seine Mütze ab und wischte sich mit einem Stofftaschentuch den Schweiß von der, bis zum Hinterkopf reichenden Stirn. Er blinzelte in die Sonne.

»Diese Hitze!«, stöhnte er. »Bei solch einem Wetter sehe ich der kommenden Nacht mit großer Sorge entgegen!«

Jürgen Staak bestätigte dies durch stummes Kopfnicken.

»Möchten Sie meine Papiere sehen?«, fragte ich die Beamten.

»Nein, nein, lassen Sie nur!«, antwortete Sundermann. »Sie haben bestimmt diese verdammte Ausfahrt da drüben übersehen.«

Er zeigte auf die Straße, die nur etwa fünfundzwanzig Meter entfernt, genau parallel zu meiner dunklen Fahrspur auf dem Acker verlief.

»Ja, ich habe die Straße nicht gesehen!«, sagte ich leise und konnte es selbst nicht glauben, dass mir das soeben passiert war.

»Die Hauptsache ist doch, dass Sie wohlauf sind und dass das Fahrzeug heile geblieben ist«, beruhigte mich Jürgen Staak.

»Sie haben auch eines von diesen dämlichen Navigationsgeräten«, entschuldigte mich der Polizeihauptmeister. »Sie sollten das Gerät ignorieren! Fahren Sie einfach in dieselbe Richtung wie wir. Biegen Sie im Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt ab und dann halten Sie sich immer geradeaus. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden in spätestens vierzig Minuten angekommen sein. Und nun entschuldigen Sie uns bitte, die Arbeit ruft.«

Beide Polizisten stiegen lächelnd in ihr Auto ein.

»Gute Fahrt!«, rief mir Staak noch zu und schon brausten sie los. Ich hatte mit keiner Silbe erwähnt, wo ich hinfahren wollte! Was waren das für komische Kerle? Ich sah das schwächer werdende Blaulicht noch eine Weile in der Ferne blinken, dann schloss ich die Fensterscheibe und folgte der Wegbeschreibung der beiden Beamten. Ich ließ den Kreisverkehr hinter mir, fuhr an der Tangente der Stadt entlang. Ein erstes Hinweisschild zeigte mir, dass ich auf dem richtigen Weg nach Walsrode war. Die Straße machte eine ausladende Kurve und mein Navi meldete sich wieder: »Nach dreihundert Metern Polizeikontrolle.«

»Was?!«, rief ich laut, dann sah ich schon das Blaulicht blinken. Es war aber keine Polizeikontrolle. Als ich mit verlangsamtem Tempo an einem Parkplatz vorbei fuhr, erkannte ich den Passat der beiden Polizisten, mit denen ich eben noch gesprochen hatte. Polizeihauptmeister Sundermann lehnte am Kotflügel und breitete eine Zeitung aus, während sich Kollege Jürgen Staak gerade anschickte, in das Wohnmobil einer Prostituierten einzusteigen. Sundermann entdeckte mich und winkte mir freundlich zu. Ich konnte es nicht fassen!

Langsam wurde mir die Gegend immer vertrauter, ich befand mich im Endspurt. Wer würde wohl alles da sein? Würde ich noch Leute von damals wieder erkennen? Würde Sonja auch kommen? Bei unserer Schwester wusste man nie! Als ich Sonja das letzte Mal gesehen hatte, war sie erst zweiundzwanzig. Bildschön, auf der einen Seite einfühlsam und sensibel, aber in anderen Dingen hart wie ein Granitblock. Sie hatte mich mit ihrem nagelneuen Motorrad in Berlin besucht und vier Tage in meiner Junggesellenbude verbracht. Sie hatte mir ihr ganzes junges Leben erzählt, von dem ich selbst nur einen verschwindend kleinen Teil miterlebt hatte, da ich ja damals unser Elternhaus verlassen hatte, als sie gerade erst acht Jahre alt war. Obwohl wir uns in den folgenden Jahren sehr selten gesehen hatten, war und blieb ich ihr einziger richtiger Vertrauter in unserer Familie.

Ein schnurgerades Stück Bundesstraße noch und dann war ich auch schon da. Ich bog links auf den Parkplatz und hielt genau vor dem Eingang. Kein anderes Auto weit und breit! Aus dem Gasthaus Altes Fährhaus kam ein Kellner herbeigeeilt und lief schnurstracks zu meiner Fahrertür. Er wirbelte den Zeigefinger herum, um mir zu verstehen zu geben, dass ich die Scheibe herunterkurbeln sollte.

»Sind Sie Jäger?«, keuchte er.

»Jäger? Nein, nicht dass ich wüsste!«, antwortete ich überrascht.

»Dann müssen Sie auf dem anderen Parkplatz parken. Bitte!«

Dieses Bitte hatte etwas regelrecht Flehendes.

»Wo ist denn der andere Parkplatz?«, fragte ich und verkniff mir weitere Bemerkungen. Der Kerl schien etwas gestresst zu sein und da hatte ich Mitleid.

»Sind Sie nicht von hier?« Sein Blick verfinsterte sich etwas. Er sah auf mein Nummernschild und, als ob ich mich damit als Guter ausgewiesen hätte, erklärte er mir den Weg zu einem Parkplatz genau gegenüber, hinter der Straße. Hier, im Schatten großer Bäume, standen zahllose Autos, und ein schwarzer Mercedes, dekoriert mit reichlich viel Hochzeitsschmuck, zeigte mir, dass mein Bruder auch schon da sein musste.

Mein Rücken war nass geschwitzt, als ich mich neben meinem Auto streckte und rekelte. Ich öffnete die Heckklappe, um mein Hochzeitsgeschenk herauszunehmen. Aus den Augenwinkeln konnte ich eine Menschengruppe erkennen, die sich lachend und laut unterhaltend näherte. Ich sah, dass mein Bruder in anthrazitfarbener Anzughose, hellgrauem Hemd und roter Krawatte gekleidet, die Gruppe anführte. Sein bleicher Teint hatte durch das, nun schon ungewöhnlich lang anhaltende, heiße Wetter jede Menge Sommersprossen bekommen und sein allmählich lichter werdendes Haar war noch blonder geworden, als es ohnehin schon zu sein pflegte. Wir umarmten uns zur Begrüßung und ich gratulierte ihm von Herzen. Er stellte mich dieser Auswahl seiner Gäste der Reihe nach vor. Sie waren alle sehr freundlich und sympathisch aber ich kannte niemanden von ihnen. Vielleicht lag es daran, dass sie im Durchschnitt fünf bis zehn Jahre jünger waren als ich.

Mitten im Festbankett erbebte ein leichtes Dröhnen die Tafel. Zunächst hatte ich nur huygenssche Wellen in meinem Weinglas entdeckt. Dann fing das Geschirr kaum hörbar an zu sirren und an den erschrockenen Minen der Gäste erkannte ich, dass da draußen irgendetwas vor sich ging, was die Einheimischen beunruhigte. Ein älterer Herr in schwarzem Anzug, mit einer, von grauen Stoppeln umrandeten, Glatze und speckig rotem Gesicht stand auf, nahm sich die Serviette vom Schoss, legte sie vor sich auf den Tisch und verließ den Saal. Ein anderer erhob sich und klingelte mit dem Löffel an seinem Glas um sich Gehör zu verschaffen. Mit einer etwas gekünstelten Fröhlichkeit begann er, eine Rede auf das Brautpaar zu halten. Mein Bruder saß von meinem Platz aus links hinter einer Reihe von Nachbarn aus Eder. Die Braut hatte ich bisher noch gar nicht gesehen, fiel mir jetzt gerade ein. In dem ganzen Trubel hatte Mahlon bestimmt vergessen, sie mir vorzustellen. Ich verrenkte mir den Hals und versuchte sie zu erblicken, was mir jedoch misslang, weil zu viele Menschen im Weg saßen. Jetzt erhoben wir uns alle, um einen Toast auf das Brautpaar auszubringen. Wieder war mir die Sicht versperrt. Egal dachte ich, der Abend fängt ja eben erst an.

Der alte Mann kam von draußen zurück und bewegte beschwichtigend seine Hände auf und nieder. Dabei kniff er beruhigend seine Augen zu. Ein Hauch von Erleichterung ging durch die Reihen.

»Entschuldige«, sprach ich meine Tischnachbarin an, eine gut aussehende Mittdreißigerin mit, zu einem Pferdeschwanz gebundenen, hellblonden Haaren. »Was war denn da draußen los?«

Sie blickte mich unsicher an und antwortete zögernd: »Ich denke, dass alles in Ordnung ist!«

»Was sollte denn nicht in Ordnung sein?«, fragte ich neugierig geworden. Sie sah mich nicht weiter an, errötete leicht. Als sie merkte, dass ich meinen Blick nicht von ihr löste und nicht locker lassen würde, ergänzte sie kaum hörbar: »Die Jäger. Die Jäger werden gekommen sein. Das ist normal - alles in Ordnung.«

Sie entschuldigte sich, tupfte mit der Serviette ihren hübschen, ungeschminkten Mund ab und verschwand in der Tür, die zu den Toiletten führte. Ein etwas bäuerlich wirkender Mann, der neben der jungen Frau saß, beugte sich zu mir herüber.

»Heike ist ein flotter Käfer, was?« Auffordernd zwinkerte er mit einem Auge. Er nahm einen Schluck aus seiner Bierflasche und richtete sich erneut an mich.

»Geh ruhig ran, Junge! Da wird dich keiner zurückhalten. Sie ist eine gute Partie!«

Ich nickte ihm zu und versuchte dabei freundlich zu lächeln. Heike kam nicht mehr zurück an ihren Platz. Stattdessen setzte sich ein Mann in schwarzer Lederjeans weißem Hemd mit Krawatte und dunklem Nadelstreifenjackett auf den freien Stuhl und lächelte mich erwartungsvoll an.

»Kannst du dich noch an mich erinnern?«, fragte er, nachdem er mir ausreichend Zeit gegeben hatte, von selbst darauf zu kommen.

»Wenn ich ehrlich bin, hab’ ich im Moment keine Idee.«

Ich versuchte, mir das Gesicht des Mannes ein oder zwei Jahrzehnte jünger vorzustellen.

»Keine Ahnung - tut mir leid!«, resignierte ich.

»Ist ja auch eine Ewigkeit her«, erlöste er mich lachend. »Ich bin Rolf. Rolf Hankisch.« Bedenkpause. »Haschisch. Aus Kolstorf.«

»Ach Haschisch!« Der Groschen war gefallen. »Du hast dich ja ziemlich verändert! Mann, das muss mehr als zwanzig Jahre her sein. Du hattest irre lange Haare und warst nicht gerade ein Strich in der Landschaft.«

Rolf lachte. Damals war er ein pickeliger, moppeliger Spätteenager. Brillenträger mit Kassengestell. Er war unsere beste Quelle für billiges Dope. Ob er wirklich noch daran etwas verdient hatte, oder ob er nur einfach dazugehören wollte, hatten wir nie herausgefunden; es war uns damals allerdings auch völlig egal. Haschisch machte sogar Hausbesuche, zu jeder Tages- oder Nachtzeit. Von all dem war jetzt nichts mehr zu erahnen. Er war schlaksig, wenn nicht sogar sportlich, hatte sein licht gewordenes Haar zu einer Glatze rasiert, hatte einen beneidenswert reinen und sonnengebräunten Teint.

»Was machst du heute so?«, fragte ich ihn interessiert.

»Ich bin beim Dealen geblieben.« Rolf grinste vielsagend. »Ich verkaufe Maschinenteile. Weltweit.«

Er erzählte mir, ohne sich in vielen Einzelheiten zu verlieren, dass er sein Abi als Landesbester seines Jahrgangs gemacht hatte. Dass ihn, bis auf wenige Ausnahmen, die übrigen Jugendlichen des Gymnasiums und der damaligen Clique erst in dem Moment wahrgenommen hatten, als ein halbseitiger Artikel darüber in der Walsroder Zeitung erschienen war. Er hatte Volkswirtschaft und Politologie studiert. Als Werkstudent jobbte er in einer Firma, die Rüstungstechnologie entwickelte und bekam nach kurzer Zeit einen lukrativen Anstellungsvertrag.

»Mir geht’s prima«, schloss er seinen Kurzbericht. »Ich verdiene einen Haufen Kohle und darf in der Weltgeschichte herumjetten. Was will man mehr?!«

»Und hast du noch irgendwelche Kontakte zu den Leuten von damals?« Nach und nach traten Bilder der Erinnerung aus meiner Jugend in mein Bewusstsein.

»Ich bin eigentlich immer hier hängen geblieben«, sagte Rolf und blickte in die Runde, so als wollte er zur Bestätigung seine Schäfchen zählen. »Ich wohne noch im Haus meiner Eltern und ich habe einen guten Draht zu deinem Bruder. Wir spielten zusammen Handball, als die anderen alle im Sportverein Fußball gespielt haben.«

Im Saal war es etwas unruhig geworden. Der Nachtisch war verzehrt, die Gäste wechselten die Plätze, um Gespräche miteinander zu führen. Eine oder zwei Ansprachen hatte ich durch meine Unterhaltung mit Rolf verpasst.

»Rauchst du noch?«, fragte er mich unverhohlen.

»Na ja, ich glaube, ich habe bald fünf Jahre lang keinen Joint mehr in der Hand gehalten«, untertrieb ich. »Aber wenn sich die Gelegenheit ergeben und die Situation es zulassen würde, hätte ich nichts dagegen einzuwenden.«

Rolf sah mich vielsagend an.

»Du meinst jetzt?« Ich war etwas überrascht.

»Warum nicht, wenn du willst?!«

Wir gingen den langen Weg vorbei an der kleinen Saalbühne nach draußen. Es war immer noch ziemlich heiß. Die Sonne sträubte sich unterzugehen und zog dabei ein rosarotes Band über den Horizont der Marschlandschaft. Vor dem Gasthof waren in Reih und Glied etwa fünfzig Autos geparkt, die durch ihr betont geländegängiges Aussehen und durch sehr eindeutige Aufkleber und Accessoires, ihre Besitzer als Jäger auswiesen.

Achtung! Gebrauch scharfer Waffen!, stand auf der Heckklappe eines Toyota Geländewagen in leuchtroter Schrift. Jagdbetrieb! Lebensgefahr!, warnte ein Schild an einem anderen Fahrzeug lakonisch.

»Die machen wohl ernst«, bemerkte ich und deutete auf die Beschriftung.

Rolf hatte nur einen verächtlichen Blick dafür übrig.

»Diese Spinner!«

Geübt baute er einen fünfblättrigen Joint und rauchte ihn freundlicherweise an, um mir eine Blamage zu ersparen. Er reichte mir das qualmende Bauwerk und ich nahm vorsichtig einen Zug. Ich gab den Joint weiter zu den Leuten, die sich flugs um uns herumgruppiert hatten. Das Zeug war ziemlich stark! Mächtig stark sogar! Ich war seit mehr als zehn Jahren Nichtraucher. Der Rauch war zum Glück relativ mild, sonst hätte ich mich wahrscheinlich durch einen nicht endenden Hustenanfall geoutet. Wir zogen uns zu acht das süßlich riechende Teil rein und fingen an albern zu werden.

Ein Jäger erschien in der Eingangstür und sah nach dem Rechten. In seiner Hand hielt er ein Jagdgewehr, Finger am Abzug und Lauf in den Himmel gerichtet. Er wollte etwas sagen, das sah ich ihm an, aber wir waren zu viele; also zog er sich zurück.

Inzwischen hatten sich ein großer Teil der Hochzeitsgäste hier draußen angefunden um etwas Luft zu schnappen, oder um eine Zigarette zu rauchen, was ja drinnen nicht erlaubt war. Es wurden angeregt Gespräche geführt, alte Bekanntschaften wieder aufgefrischt, es wurde gescherzt und gelacht. Die Sonne war unter den Horizont getaucht, aber es war immer noch taghell. Ein Entenpaar flog dicht über unseren Köpfen hinweg und landete in einem kleinen See, der sich in einiger Entfernung zu uns befand. Jetzt nahm ich auch das ständige Hintergrundgeräusch bewusst wahr und identifizierte es als das Quaken von Fröschen.

»Irgendwie habt Ihr hier ja wirklich eine friedliche Idylle auf dem Lande«, sagte ich gerade zu Rolf, als zwei Motorräder mit unglaublich hoher Geschwindigkeit auf den Parkplatz bogen und jeweils in einer Lücke zwischen zwei Geländewagen zum Stehen kamen. Die Motoren der schwarz lackierten, schweren Maschinen heulten noch einmal auf und dann herrschte wieder Stille. Ganz langsam entstiegen zwei sehr schmächtige Gestalten den Sitzen, nahmen unter den respektvollen Blicken aller Anwesenden zuerst die übergroßen Lederhandschuhe und danach die Helme ab. Zum Vorschein kamen ein brünetter Frauenschopf und die Perfektion eines asiatischen Mädchengesichtes, die, wie man aus den freundlichen Begrüßungen von allen Seiten schließen konnte, den Umherstehenden sehr gut bekannt waren. Ich war von der niedersächsischen Landjugend gewohnt, dass Mädchen schon im zarten Alter von sechzehn Jahren Konfektionsgröße zweiundvierzig hatten - also eher sinnliche Typen darstellten. Dies aber waren zwei bildhübsche junge Frauen, deren Traumfiguren von den eng anliegenden Lederkombis perfekt nachgezeichnet wurden, und in der Brünetten erkannte ich, nach anfänglichem Staunen, meine Schwester Sonja. Die ganze Aufmerksamkeit auf dem weitläufigen Parkplatz war auf diese beiden Grazien konzentriert und denen schien das überhaupt nichts zu bedeuten. Fast schüchtern lächelnd kam Sonja, gefolgt von der Asiatin, auf mich zu und ließ sich zur Begrüßung von mir in den Arm nehmen. Sie machte nicht viele Worte und kam gleich zu dem Punkt, der ihr offensichtlich sehr am Herzen lag.

»Das ist meine Freundin Thy«, sagte sie mir strahlend ins Gesicht. »Wir wohnen seit einem Jahr zusammen in Spröcksdorf.«

Thy gab mir höflich die Hand und lächelte mich betörend an. Ich verbeugte mich ganz leicht vor ihr.

»Auf die schönste Blüte ist es auch nur dem schönsten Schmetterling erlaubt sich zu setzen«, hörte ich mich sagen und war bei diesen Worten über mich selbst erstaunt.