Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

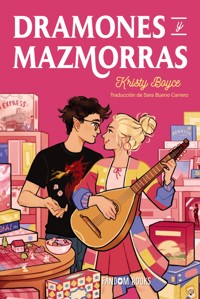

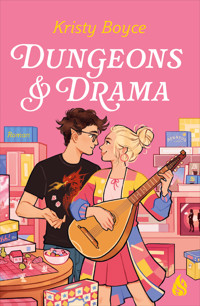

- Herausgeber: Fandom Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Romántica

- Sprache: Spanisch

Todo vale en el amor y el rol. ¡Y en el escenario! Riley sueña con convertirse en directora de Broadway, y el primer paso para lograrlo es salvar el musical de su instituto. Pero no será fácil: como «cogió prestado» el coche familiar, ahora está castigada a trabajar en la tienda de juegos de mesa de su padre. No puede permitirse perder el tiempo en ese antro, así que hace un trato con Nathan, el otro dependiente, que es huraño, un pedazo de friki... y tiene un punto débil del que Riley: Sophia, una de sus compañeras de la partida de rol a la que siempre están jugando. A cambio de que Nathan le eche una mano con el engreído Paul, su ex, Riley fingirá tirarle la caña delante de Sophia para ponerla celosa. Aunque tendrá que recurrir a todo su talento interpretativo para conseguir que Nathan parezca mínimamente deseable. Desde luego, a Riley no puede gustarle menos...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Mike, te lo dedico a ti.

Capítulo uno

De todos los castigos que podrían haber elegido mis padres, no me puedo creer que hayan optado por este.

—Riley —dice mi madre desde el asiento del conductor—, no te quiero ver enfurruñada. Esto te lo has buscado tú solita, y habíamos acordado que no estarías de morros.

Me hundo aún más en mi asiento. Todavía nos recuerdo perfectamente a mi mejor amiga, Hoshiko, y a mí en este mismo coche. Hace tan solo unos días, teníamos puesto a todo volumen el disco de Waitress interpretado por el reparto original, mientras nos reíamos y debatíamos sobre si los actores saldrían a firmar autógrafos después de la obra. Y ahora...

—¿Seguro que no hay otra opción, mamá?

—No. —Me mira de reojo antes de volver a clavar la vista en la carretera—. Creo que aún no entiendes lo peligroso que fue lo que hicisteis el viernes por la noche. Después de algo así, ¿cómo pretendes que tu padre y yo te dejemos sola en casa?

Vale que no fue la mejor decisión cogerle a mi madre el coche sin su permiso mientras estaba fuera por trabajo. Y vale que conduje varias horas por autopista por la noche para llegar a Columbus, con Hoshiko... y sin carnet. Pero ni nos paró la policía ni tuvimos ningún accidente. De hecho, hasta podría decirse que debería haber ido más rápido, porque así habría llegado a casa antes que mi madre y ahora mismo no me estaría echando nada en cara. Aunque dudo que este argumento le valga a ella.

—Pero ¿tanto como para hacerme trabajar en la tienda de papá? —susurro.

Mi madre aprieta los labios como si quisiera compadecerse de mí pero se estuviese conteniendo.

—A tu padre se le ha ocurrido que pases las tardes con él, ya que yo tengo mucho trabajo y no me da tiempo a llegar a casa cuando acabes las clases. No es culpa mía que le tenga tanto cariño a esa tienda.

Ese deje de amargura cuando menciona la tienda de mi padre solo consigue que me desespere aún más. A mi madre nunca le ha gustado la tienda. Fue uno de los motivos por los que se divorciaron, y yo siempre he sido de la misma opinión que mi madre. Nunca se me había pasado por la cabeza que aceptara ponerme a trabajar allí como castigo. Pensaba que mi madre entendería que mi pasión por los musicales hubiera pesado más que mi capacidad para tomar decisiones (y que la legislación vial). Cuando se trata de Sara Bareilles, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa.

Estoy a punto de seguir discutiéndoselo cuando mi madre se detiene en el aparcamiento. Las dos nos quedamos sentadas unos segundos, contemplando la tienda. No es una panorámica especialmente bonita, a pesar del azul del cielo y del buen tiempo que está haciendo en septiembre. Mi padre tiene la tienda en una zona comercial bastante decadente en Scottsville, mi localidad natal en el Ohio rural, que cuenta con un buen número de zonas comerciales decadentes. Hay unos cuantos locales vacíos, aunque justo al lado hay una pizzería, en cuyo rótulo faltan varias letras. Así no creo que me mejore el ánimo.

—Te está esperando tu padre —dice.

Llevaba sin pisar este aparcamiento desde que vinimos hace cinco años, cuando mi padre se pasó a ver el local por primera vez y seguían casados. Cuando mis pies tocan el asfalto, noto una sensación de lúgubre desazón.

—Shannon. —Mi padre saluda con la cabeza a mi madre cuando esta se sube a la acera.

Ella le devuelve el gesto, aunque guarda más distancias de las necesarias.

—Hola, Joel.

No podrían ser más distintos. Mi madre derrocha estilo, con el pelo rubio recogido en un moño bajo, una blusa, pantalones de pernera ancha y unos zapatos de tacón demasiado alto para la mayoría. Mi padre, por su parte, lleva unos vaqueros que le sientan fatal y una camiseta en la que se ve a Deadpool montado en unicornio. La verdad es que no tengo ni idea de por qué estuvieron juntos, pero está claro que no era por tener un estilo parecido (ni intereses en común).

—¿Cómo está mi tesoro? —pregunta mi padre, que me tiene reservada su mejor sonrisa.

Dubitativa, me acerco a darle un abrazo.

—Hola, papá.

—¿Lista para tu primer día como empleada en Juegos de Mesa y Presa?

Mi padre sonríe como si nos fuéramos juntos de campamento, en vez de ir a pasarme las próximas ocho semanas trabajando aquí en «libertad condicional», castigada sin amigos y sin actividades extraescolares. No puedo sino esbozar una mueca con la vista clavada en la acera agrietada.

—¿Estás seguro? —le pregunta mi madre a mi padre, y señala con un gesto de la cabeza hacia mí, como si fuera una delincuente dispuesta a escaparse de la cárcel con una cuchara oxidada.

—Me he pasado años intentando que Riley viniese a la tienda. No pensaba que sería por culpa de un expediente delictivo, pero me vale.

Protesto.

—A ver, repito: no le he robado el coche a mamá. Solo se lo cogí prestado una noche. Fue un simple hurto, no un robo.

—¿Estás segura? —pregunta mi padre con una ceja levantada.

Pues la verdad es que sí. Hoshiko lo buscó en Google mientras íbamos por la autopista camino del musical.

—Pues se te acabaron los hurtos los próximos dos meses, señorita —dice mi madre negando con la cabeza—. Los hurtos y lo que no son hurtos.

—Yo quiero pensar que todo esto es para bien —dice mi padre, cuidándose de mirarme a mí y no a mi madre. Casi nunca se miran a los ojos—. Así yo puedo pasar más tiempo con mi hija y tú puedes aprovechar para descubrir otras aficiones.

Suspiro y me encojo de hombros. En parte me gustaría arrodillarme en la acera, junto a las servilletas sucias y las colillas, y suplicarles que se lo replanteen, pero me muerdo la lengua. Mi parte racional sabe que el castigo podría haber sido peor. Pero la cuestión es que no quiero pasar más tiempo con mi padre ni trabajar en su tienda de juegos de mesa. Estos últimos cinco años, me he pasado uno de cada dos fines de semana en su piso, viendo la tele y comiendo pizza congelada, casi sin hablar con él, y no me apetece concederle más tiempo. Ya dejó claras sus prioridades cuando eligió la tienda antes que a mi madre y a mí. No puede tenerlo todo. Pero resulta obvio que no es buen momento para debatirlo.

—En fin. —Mi madre desplaza todo su peso a los talones—. Que disfrutes de tu primer turno. Vuelvo a las nueve a recogerte.

Me despido y trato de mantener una expresión neutra mientras sigo a mi padre hasta la entrada. Mirándolo desde una perspectiva general, ocho semanas no es nada. Un breve incidente. Y, por suerte, no vamos a empezar a preparar el musical de primavera del instituto hasta finales de otoño, así que, si me porto bien y recupero la confianza de mis padres los próximos meses, estaré preparada para pelear por el papel de codirectora del musical antes de que Starbucks deje de vender pumpkin spice lattes.

—¡Aquí es! —dice gritando mi padre, lo que me sobresalta.

Me asomo por encima de él. La tienda está oscura y en silencio, aunque es más grande de lo que pensaba. Desde la calle parece un cuchitril, pero por dentro es amplia... O lo sería si no estuviese a tope de cosas. A la izquierda hay un largo mostrador encima de una plataforma, puede que para que los empleados vean la tienda entera. El resto del espacio está lleno de estanterías de madera. No se las ve profesionales, así que igual las ha montado mi padre. Apenas reconozco algunos de los juegos, como el Warhammer, del piso de papá. Hay montones de manuales y figuras del D&D, barajas de cartas de Pokémon y Magic, y surtidos de pinceles y pinturas de todos los colores para los juguetes que colecciona mi padre.

Intento forzar una sonrisa, pero me cuesta. Mi padre llevaba años pidiéndome que viniera a la tienda. Le encantan los juegos: de mesa, de rol, videojuegos... Da igual. A mí no me molesta echar un Monopoly cuando estoy de vacaciones, pero ahí acaba mi interés. Con el paso de los años, ha derivado en frustración y decepción para ambos.

Mi padre me enseña la tienda, señalando los productos y hablándome un poco de ellos. Me estoy empezando a marear. ¿Cómo voy a aprendérmelo todo? ¿Y si entra alguien y me pide un juego de mesa? Tampoco es que aquí vendan la oca.

—Oye, Joel. ¿Cuál recomendarías para un chico de doce años? —pregunta un hombre muy delgado, de veintimuchos, desde la otra punta de la tienda—. ¿La isla prohibida o Aventureros al tren?

Sostiene dos juegos de mesa que no había visto en la vida y, con un gesto, le pide a mi padre que se acerque a él y a la mujer de mediana edad que está a su lado. La acompaña un niño pequeño, de no más de cinco años. A la mujer parecen desconcertarle las estanterías tanto como a mí.

—Un segundo, Riley —dice mi padre, y se acerca hasta ellos. Me meto las manos en los bolsillos y lo sigo—. A ver, La isla prohibida es estupendo si te gusta el juego cooperativo, pero, si buscas algo más competitivo, recomiendo el otro.

La mujer asiente, pero reconozco la expresión: es la que pongo yo cuando mi padre suelta información sobre los ejércitos del 40K.

—Eh... ¿A qué te refieres con «cooperativo»? —pregunta.

Mi padre y el joven se miran por un segundo antes de que mi padre proceda a explicárselo. La mujer, concentrada, le suelta la mano a su hijo, y este echa a andar. Doy unos cuantos pasos en su dirección. Hay artículos muy mal colocados en las estanterías, y el niño podría destrozarlo todo en cuestión de segundos. No me apetece pasarme el primer día recolocando la tienda.

—¡Pikachu! —grita, y coge una baraja de cartas del mostrador.

Me acerco a él, sin saber muy bien qué hacer, pero con la seguridad de que tengo que hacer algo. El niño me mira.

—Vas chillona.

Me miro la ropa. El look del día ni siquiera es de mis modelitos más llamativos; tras unos días malos, he optado por la comodidad. Llevo unos vaqueros naranjas, una camisa azul cobalto con volantes, mucha bisutería y mis Vans favoritas, de cuadros violetas. Sé que mi estilo no se parece al de la mayoría, pero hace tiempo que decidí que quiero llevar ropa en la que se fijen los demás. Yo nunca visto de negro, beis, marrón ni azul marino. No me gusta pasar desapercibida.

—Gracias. —Señalo las cartas—. ¿Juegas a Pokémon?

—No, pero veo los dibujos.

Sonrío y asiento. Yo también los veía de pequeña. Las hijas de los frikis de verdad conocemos buena parte de las grandes franquicias.

—Mi favorito siempre ha sido Jigglypuff.

El niño me mira entornando los ojos.

—¿Qué es Jigglypuff?

Finjo sorpresa.

—¡El pokemon más cuqui de la historia! Es rosa y redondo y le gusta cantar, pero, cuando canta, duerme a la gente. Y entonces se enfada y se le hinchan los mofletes así.

Hincho los mofletes como si fuera una ardilla con la boca llena de frutos secos y, a continuación, los empujo con las manos para soltar todo el aire. Sonrío para mis adentros mientras recuerdo como hacía lo mismo con mi padre cuando era niña. Por aquel entonces sí que nos llevábamos bien.

El niño se ríe y hace que vuelva al presente.

—Te lo estás inventando.

La verdad es que no, pero no puedo discutírselo porque ya se ha vuelto a alejar. Me acuerdo de que he visto un cuenco con chucherías detrás del mostrador.

—¿Quieres una piruleta?

Le brillan los ojos.

—¡Sí!

—Perdona, ¿puedo darle una piruleta? —levanto la voz para preguntarle a su madre.

Esta asiente agradecida.

—Sí, por favor.

Llevo al niño hasta el mostrador para coger el cuenco de las chuches, cuando otra persona aparece detrás de mí. Es un chaval del instituto, Nathan Wheeler. Lleva una camiseta negra y unos vaqueros, y el pelo en distintas direcciones, como si se lo hubiese peinado con los dedos demasiadas veces, y se le resbalan las enormes gafas negras por la nariz. Estudiamos juntos desde los doce años, pero casi no lo veo. No creo que sea muy activo en el instituto; al menos, no en los clubes de música ni de teatro, que es donde siempre estoy yo.

Se apresura a coger una baraja sellada de cartas de detrás del mostrador y se la guarda en el bolsillo trasero. Me hace un gesto con la cabeza cuando se da cuenta de que lo estoy mirando y coge una piruleta del cuenco.

—Mi favorita es la de Coca-Cola. —Y se marcha hacia el fondo de la tienda.

Estoy estupefacta. ¿Se ha metido detrás del mostrador sin pedir permiso? ¿Y se ha llevado una baraja? Miro a mi padre, con la esperanza de que él también lo haya visto, pero sigue con la clienta. No me puedo creer que ya le hayan robado cuando solo llevo aquí cinco minutos.

—Un segundo —le digo al niño, y me dirijo hacia mi padre.

—¿Y la piruleta?

—¿Qué? —Me vuelvo hacia el niño, que está señalando el mostrador—. Ah, sí, claro.

Cojo el cuenco y se lo acerco, mientras mantengo la vista clavada en mi padre a la vez que me aseguro de que Nathan aún no se haya escapado de la tienda.

El hombre que está junto a mi padre le indica con un gesto a la mujer que lo acompañe a la caja, y mi padre me pide, con un movimiento de la mano, que me dirija a una puerta que hay al fondo de la tienda. Frunzo el ceño y lo sigo.

—Esta es la sala de juegos, en la que celebramos actos por la noche y los fines de semana, y donde puede venir la gente a jugar con los productos —explica mi padre en cuanto estoy a una distancia lo bastante corta como para que pueda oírlo. Nos adentramos en una estancia amplia llena de enormes mesas y sillas. En la pared hay una cabeza de dragón gigantesca—. Suelen venir muchos clientes habituales. —Señala hacia dos hombres que se encuentran junto a una mesa en un rincón.

—¿Por fin te has echado novia? —grita uno de ellos, que me saluda con un gesto de la mano. El poco pelo que le queda es canoso, y lleva una sudadera de la Universidad de Ohio. Se me abren los ojos del horror ante sus palabras.

—Compórtate, Fred. Es mi hija.

—Me alegro de ver una cara nueva. Ya estoy aburrido de mirar siempre a este vejestorio —dice el otro hombre, y señala a su compañero de mesa. Es más bajito y regordete, y lleva una camiseta vieja de Batman.

Mi padre se ríe y baja la voz.

—Son Fred y Arthur. Los dos están jubilados, así que se pasan aquí casi todo el día, jugando a Flames of War.

Niego con la cabeza, confusa. No soy capaz de memorizar el nombre de todos los juegos, sobre todo ahora que estoy distraída pensando en lo de Nathan. ¿Debería interrumpir a mi padre para contárselo o mejor espero a que no haya ningún cliente delante?

—Es un juego de mesa en el que se recrean batallas bélicas —explica mi padre, que ignora por completo mi incertidumbre. Es evidente que está encantado de poder presumir de tienda después de todos los años que llevo evitándola—. Aunque no es mi favorito. A mí siempre me han gustado los que tienen un componente de fantasía. En fin, al fondo están las ambientaciones para los juegos de mesa, y también vendemos picoteo. Cada uno coge lo que quiere y lo paga luego. —Señala hacia unas cajas abiertas de patatas fritas y chuches y una nevera llena de refrescos junto a la pared del fondo, antes de dirigir su atención a un grupo de chicos que se arremolinan en torno a una mesa—. Mira quién está aquí. Nathan, ven un segundo.

Abro los ojos como platos. Estaba tan sumida en mis pensamientos que no me había fijado en él.

Nathan se acerca trotando.

—¿Todo bien?

—¡Mejor que bien! —exclama mi padre, y le da una palmada en la espalda como si fuesen amigos de toda la vida—. Riley se incorpora a la tienda. —Se vuelve hacia mí—. Seguro que ya conoces a Nathan del instituto.

Abro ligeramente la boca y miro de mi padre a Nathan. No puede ser. La cosa se ha puesto mucho peor. A mi padre le cae bien el imbécil este que le roba y, encima, tengo que ser yo la que se lo cuente.

Miro con los ojos entrecerrados a Nathan, al que se le ve muy tranquilo junto a mi padre, como si todo le diese igual. Puede que no me lleve fenomenal con mi padre, pero eso no implica que me parezca bien que la gente se apropie descaradamente de sus productos y se cargue su negocio.

—Por cierto, tengo que hablar con Curtis sobre el último envío de Warhammer —nos dice mi padre—. Nathan, ¿podrías enseñarle lo básico a Riley?

Mi padre se marcha antes de que ninguno de los dos podamos responder, curiosamente satisfecho consigo mismo, y me llevo una mano a la cadera.

—Oye —susurro—, no sé qué relación tenéis mi padre y tú, pero dame lo que has cogido e igual no le cuento lo que acaba de pasar.

Nathan me mira atónito al otro lado de las gafas, lanza una ojeada a la mesa en la que sus amigos pasan de nosotros y se lleva la mano al bolsillo delantero de los vaqueros.

—Mmm... Aún no lo he tirado. ¿Te vale? —dice mientras me muestra el envoltorio de la piruleta.

—Qué gracioso. Sabes que me refiero a las cartas que has cogido de detrás del mostrador.

Entonces se ríe, y tal vez me habría engatusado la forma en que echa atrás la cabeza si no fuera porque el gesto me hace sentir tan pequeña como las miniaturas con las que están jugando Fred y Arthur en la otra punta de la sala.

—Ostras —continúa Nathan—. Menuda forma de sacar conclusiones rarísimas sin hacer ni una sola pregunta. Sabes que trabajo aquí, ¿no? Y que he comprado las cartas con dinero de mi propio bolsillo. ¿O de verdad te pensabas que iba a robarlas delante de ti y que iba a quedarme en la tienda? ¿Qué ladrón de pacotilla te crees que soy?

—Pues... eh... —¿Trabaja aquí? Miro a mi alrededor desesperadamente, en busca de algo que me ayude a escapar de la conversación—. Un ladrón bastante malo, ¿no?

—El peor ladrón que ha pisado la faz de la Tierra.

Recojo los últimos pedacitos de dignidad que me quedan y apunto a Nathan con el dedo.

—Oye, un momento: no me eches la culpa. ¿Cómo iba a saber lo que estaba pasando? No te he visto sacar dinero. Llego y, dos minutos después, te cuelas detrás del mostrador y te llevas algo sin decir nada.

Con un gesto de la mano, Nathan desprecia mi argumento como si no tuviera que darme explicaciones.

—Joel ha dicho que te incorporas a la tienda. Por favor, dime que se refería a que vienes de visita cinco minutos y luego te vas a marchar para siempre, y no a que vas a, ya sabes, trabajar aquí.

—Saluda a tu nueva compañera. —Sonrío con rencor y extiendo los brazos.

—¿En serio? Pero al menos jugarás, ¿no? A juegos de mesa, rol, cartas... ¿No?

—No.

Nathan protesta.

—Uf, eres de esas. Tenías que ser de las que no juegan.

—¿Perdón?

—No puedes trabajar en una tienda de juegos y no jugar. O, lo que es peor, despreciar los juegos —responde.

—No los desprecio.

Pero el tono me delata. No tengo nada en contra de los juegos en sí. Seguro que son hasta divertidos; de no ser así, mi padre no podría permitirse vivir solo, aunque sea en un piso pequeño. Lo que pasa es que, cuando pienso en la tienda, se me viene a la cabeza el divorcio de mis padres. Seguro que en algún momento fueron felices, pero me acuerdo de que a mi padre se le metió entre ceja y ceja montar una tienda y mi madre intentó convencerlo de que no lo hiciera por los gastos y la jornada laboral. Antes de eso, tenía un buen puesto de trabajo como informático, pero se encabezonó tanto que acabó con el matrimonio. Siempre he soñado con que mi padre deje los juegos. ¿Tan importantes son? ¿Más que mi madre? ¿Más que yo? La respuesta está bastante clara.

Levanto la vista, desafiante.

—No es mi rollo. Se ve que no he heredado el gen.

—Genial. Pues estoy encantado de trabajar contigo.

Nathan se marcha muy erguido y me entra la necesidad de largarme corriendo por la puerta a ver si me atropella un coche.

Capítulo dos

Nunca había estado tan feliz de volver a clase. Mi madre no ha llegado al punto de quitarme el móvil, así que me pasé el domingo por la noche contándole a Hoshiko lo que pasó en la tienda y lamentándome por que no podamos vernos ni en su casa ni en la mía hasta que me levanten el castigo de las narices. Por eso estoy tan feliz de poder sentarme a su lado el lunes en el coro.

—Lo siento mucho, Riley —dice por enésima vez—. Tendría que haberte quitado de la cabeza la idea de coger el coche. Aunque no sé cómo, pero bueno.

Levanto una ceja, y mi amiga se ríe y juega con las puntas de su larga trenza de espiga. A Hoshiko se le da genial hacerse trenzas en el pelo largo y negro, y suele venir a clase con un tipo distinto de trenza cada día. No tenemos un estilo parecido (ella casi siempre viene en mallas y con una camiseta de alguno de los muchos festivales de danza y de teatro a los que ha asistido en verano), pero me gusta que cada una tengamos una forma distinta de expresar nuestra creatividad.

No me gusta que se culpe por lo que pasó. Las dos sabemos que soy muy impulsiva, y nada ni nadie podría haberme quitado de la cabeza la idea de cogerle a mi madre el coche estando averiado el de Hoshiko. No nos habíamos gastado cientos de dólares ni nos habíamos pasado los últimos dos meses hablando de ir a ver la gira de Waitress para dejar que se nos escapase la oportunidad. Y, la verdad, incluso después de la bronca de mis padres, el castigo y la horrible anécdota de Nathan de ayer, lo volvería a hacer sin dudarlo. No hay nada mejor que el que me firmasen autógrafos después de la obra y que la protagonista me desease suerte en la dirección. Fue un sueño hecho realidad.

—Solo dos meses, ¿no? —pregunta Hoshiko con un suspiro—. ¿Seguro que vas a poder dejar el trabajo antes de que empiece el musical?

—Sí, claro. No me lo pienso perder.

Hoshiko relaja los hombros.

—Vale. No quiero hacerlo sin ti.

Muy amable, pero ni se me ocurriría dejar que renunciase pasase lo que pasase conmigo. Hoshiko es una artista impresionante. Sus padres la llamaron así porque en japonés significa «niña estrella», un nombre perfecto para ella porque tengo claro que va a triunfar. De hecho, si no llevásemos siendo amigas desde los nueve años, le tendría una envidia tremenda. Es lista y guapísima, canta fenomenal y baila aún mejor. Va a clases semanales de ballet, jazz y claqué, y hasta ha tomado clases de baile de Broadway.

—¿Qué musical crees que van a elegir este año?

Hoshiko señala con un gesto de la cabeza los carteles de musicales de cursos anteriores que decoran las paredes de color crema del aula del coro. Los más antiguos son de hace más de quince años, hasta el punto de que se los ve amarillentos y anticuados.

—Ni idea. Ahora que no está Bordenkircher, vete tú a saber. A ver si con un poco de suerte puedo echar una mano en la decisión.

Hoshiko y yo llevamos participando en el musical del instituto dos años, pero nos encanta el teatro desde que nos conocimos en un campamento de teatro a los nueve años. Desde el principio, me llamó la atención su alegría y me encantó que no tuviera que contenerme cuando estaba con ella. Podía ser tan cargante como quisiera, sin que le diera vergüenza ni se molestara. De hecho, verla petarlo en todas las actuaciones, siendo la única chica de ascendencia japonesa del campamento, me mostró lo que de verdad es tener seguridad encima del escenario. Desde entonces no nos hemos separado.

Sin embargo, ahora, a los dieciséis, sueño con codirigir el musical del instituto. A ver, mi verdadero sueño es dirigir los grandes éxitos de Broadway, pero por algo hay que empezar. Por desgracia, se ha jubilado la que llevaba mucho tiempo siendo la directora del coro y de musicales del instituto, así que voy a tener que demostrarle lo que valgo a una persona nueva.

Miro con el ceño fruncido a la señorita Sahni desde mi asiento en la tarima. Está sentada frente al piano, riéndose y hablando con algunos de los alumnos antes de que empiece la clase. Tiene mucho más estilo que la mayoría de los profesores, y me fascinan sus botines rojos y cómo le brilla la bisutería. Es muy joven (recién salida de la universidad) y ya me da la sensación de que va a ser de las profesoras favoritas. Probablemente sea buena idea contarle las ganas que tengo de que empiece la producción de este año, pero llevamos solo dos semanas de curso y no quiero agobiarla.

Los demás alumnos con los que hablaba la señorita Sahni se vuelven a sus respectivos sitios en la tarima y yo me pongo en pie con decisión.

—A ver, quiero decir una cosa antes de empezar.

Pero, antes de que pueda seguir andando, alguien se ha puesto delante de mí y me bloquea el paso. Retrocedo cuando veo quién es: Paul, mi ex, la última persona a la que querría ver.

—Hola, Hoshiko. Riley, ¿cómo estás? —me pregunta como si se me hubiese muerto un familiar.

Su voz me pone los pelos de punta. Había conseguido evitarlo casi por completo desde el Día del Desastre, que es como llamo al día de junio que Paul cortó conmigo después de haber conseguido el papel protagonista en el musical Vivir de ilusión de la compañía de teatro municipal, en el que a mí no me dieron ningún papel. Estoy furiosa desde entonces, sobre todo por el tono condescendiente con el que me dijo que ya no tendría tiempo para quedar conmigo.

—¿Por qué lo preguntas? —digo.

—Porque querría saber cómo estás desde... ya sabes, lo que pasó este verano. Me ha dado la sensación de que me has estado evitando.

Pues claro que he estado evitándolo. El instinto de supervivencia me obliga a evitar todo aquello que me haga tener que sonarme los mocos mientras me dice que es mejor que emplee mi talento en formar parte del equipo técnico. Y, por cierto, ¿de verdad cree que nuestra ruptura ha sido tan traumática para mí? Tengo que contenerme el impulso de hacer como que me da arcadas.

—Pues estoy fenomenal. —Levanto la barbilla y le dirijo una enorme sonrisa.

—¿Seguro? —Sus ojos se llenan de una compasión que me pone enferma—. Este fin de semana he estado pensando en ti, esperando que no estuvieses muy disgustada por todo lo que ha pasado.

Dudo durante un segundo antes de entender a qué se refiere. Este fin de semana ha sido la última representación de Vivir de ilusión. Sí, seguro que pensaba en mí mientras lo aplaudían en pie por su papel protagonista y tonteaba con todas las actrices de nuestra edad.

Hoshiko me propina un codazo.

—El viernes nos lo pasamos genial.

Asiento.

—Sí, fenomenal. Fuimos a Columbus a ver Waitress. Y luego nos firmaron autógrafos.

—Hala, qué guay. Es una pasada de musical; fui a verlo con mis padres a Nueva York cuando aún lo hacían Jessie Mueller y el reparto original. Pero seguro que el reparto de la gira también es muy bueno.

Miro de reojo a Hoshiko, que intenta controlar su enfado. En serio, pero ¿qué le vi a este tío? No recuerdo que fuese así cuando estábamos juntos. En fin, seamos sinceros: sé perfectamente lo que le vi. Es el típico protagonista por el que babean las espectadoras. Es como Zac Efron en su época de High School Musical, con el pelo castaño y ondulado y unos dientes blanquísimos. Y, por desgracia, tiene tanto talento como Zac. Ya me lo imagino triunfando en el teatro nada más graduarse y mudarse a Nueva York. Solo con pensarlo, aprieto los puños.

—Oye... —Paul mira de reojo a Hoshiko y se acerca a mí, como para excluirla de la conversación—. Todo bien entre nosotros, ¿no? No pudimos hablar mucho del tema. Espero que no sigas disgustada por la ruptura; era lo normal teniendo en cuenta lo liado que iba a estar. Con tanto ensayo, no he tenido tiempo para quedar con nadie.

—Ya. Estoy cero disgustada. De hecho, ahora mismo estoy ocupadísima.

Paul entorna los ojos, confuso.

—¿En serio? ¿Con qué?

—Me he buscado un trabajo por las tardes —espeto sin pensar.

—¿Dónde?

Me maldigo en silencio. Tendría que haberme largado nada más verlo. Tengo cero interés en hablarle de mi nuevo trabajo (ni de por qué estoy trabajando), pero tampoco puedo dejar que piense que estoy sola y amargada por su culpa mientras él se lo está pasando mejor que nunca. Respiro hondo y echo los hombros hacia atrás.

—En Juegos de Mesa y Presa.

—¿Estás trabajando en la tienda de tu padre? Pero si no te gustan los juegos.

—Claro que sí. —Retrocedo un paso—. Tengo muchos intereses de los que no te había hablado nunca.

Paul abre la boca para decir algo, pero lo interrumpen las dos palmadas de la señorita Sahni para reunir al grupo del coro. Así, empezamos el calentamiento y me libro de más comentarios de Paul.

Normalmente, la señorita Sahni emplea cada minuto disponible de clase para ensayar, ya que solo tenemos una hora, pero hoy acaba el ensayo diez minutos antes. Se sienta en el banco del piano, mirando hacia la clase, y escudriña al grupo.

—A ver, chicos. —Espera unos segundos hasta que estemos todos en silencio—. Antes de acabar la clase, tengo que contaros una cosa. Como ya sabéis, la señora Bordenkircher se jubiló como directora musical el curso pasado, y parece que, con ella, también ha desaparecido la confianza del instituto en el club. Por lo que me han contado, la dirección cree que no hay mucho interés en el musical de primavera. Participan menos alumnos, recibimos menos donativos y se venden menos entradas. —Examina el aula con la cabeza ladeada y el ceño fruncido en un gesto de compasión—. Dada la falta de interés, han decidido ahorrar y no incluir el musical en el presupuesto. Así que, aunque aún tenemos el coro, se ha cancelado el musical de primavera.

Se oye un jadeo simultaneo por parte de los alumnos, que solo podría proceder de cantantes de formación con unos buenos pulmones. Hoshiko me toma de la mano y me la aprieta con fuerza, pero yo no puedo apartar la vista del rostro de la señorita Sahni. ¿No va a haber musical en primavera? No puede ser. Llevábamos casi veinte años representando musicales en el instituto. Incluso cuando otros institutos empezaron a suprimir los musicales y las extraescolares, el nuestro siguió al pie del cañón. No pueden cancelarlo así de repente.

—Siento mucho ser yo la que os lo diga, sobre todo cuando apenas llevamos unas semanas de curso. Sé que os habrá pillado por sorpresa, pero siempre escasea el dinero para el arte y seguro que estamos todos de acuerdo en que hay que seguir dando espectáculo como sea. Por eso quiero que demostréis vuestro talento en el recital del coro en invierno.

En cuanto la profesora termina de hablar, estalla un clamor en el aula, con todos los alumnos hablando entre sí.

—¡No es justo! —dice Hoshiko con la voz temblorosa, y sé que está tan dolida como yo. En el día a día es tímida y callada, pero en el escenario saca toda su energía y seguridad. Sé lo importante que era el musical para ella.

—No podemos dejar que esto quede así —digo.

Hoshiko asiente tristemente con la cabeza.

—Ya. Es horrible.

Me vuelvo hacia ella.

—Lo digo en serio. Esto no puede acabar así. Tiene que haber algo que podamos hacer.

Hoshiko me mira con los ojos entrecerrados.

—Ojalá, pero parece que ya está decidido.

—Todo está decidido hasta que se soluciona —mascullo, y clavo la vista en mis Vans de cuadros.

Hoshiko también estaba dispuesta a renunciar a Waitress y yo encontré la forma de ir a ver el musical. Vale que voy a pasarme ocho semanas pagándolo, pero la cuestión es que tomé medidas. Y ahora pienso volver a tomarlas.

—¿Te lo puedes creer?

No me hace falta levantar la vista para saber que vuelve a ser Paul. Seguro que está especialmente contento de haber actuado en Vivir de ilusión este verano ahora que nos quedamos sin musical del instituto. Hago como si no lo hubiese oído.

—Voy a hablar con la señorita Sahni —le digo a Hoshiko.

—Tú y el resto del coro —dice Paul, y señala hacia el piano. Cómo no, hay un montón de alumnos rodeándola, y parece que varios están llorando. Es comprensible, pero no es la forma más productiva de emplear sus energías.

—No pienso rendirme —digo, aún mirando adrede a Hoshiko en vez de a Paul.

Paul se acerca aún más, como si fuéramos un grupito.

—Oye, si quieres un consejo, no pierdas el tiempo. La gente no se deja convencer por un grupo de adolescentes quejicas. Pero el dinero manda, y así es como se convence a la gente.

Aprieto los labios, enfadada porque Paul tiene razón. No sirve de nada quejarse a la señorita Sahni. Examino el aula y a los alumnos afligidos que me rodean, y me queda claro que sigue habiendo mucho interés en el musical. Pero Bordenkircher no elegía musicales que nos interesasen demasiado (el curso pasado hicimos Los piratas de Penzance, que no es precisamente el musical que más escuchamos) y fue una verdadera sargento en los ensayos. Solo nos quedamos los más entregados.

Pero eso se puede cambiar. Si elegimos un musical más moderno y divertido, en el que podamos demostrar nuestro talento, pero reutilizar la escenografía y el vestuario de cursos anteriores, seguro que despertará más interés. Mucha más gente querría que lo dirigiese la señorita Sahni y yo podría ayudarla como codirectora. Además, con un musical más conocido venderíamos más entradas. Noto como crece en mí el entusiasmo. Es perfectamente posible y no voy a perder la esperanza.

—Estás tramando algo, Riley —dice Paul mientras me examina—. Me gustaría ayudar, pero mi directora teatral me ha pedido que imparta talleres de interpretación este otoño, así que, obviamente, estoy hasta arriba.

Sí, obviamente. Pongo los ojos en blanco. Ya se ocupa Paul de contener mi entusiasmo con su exagerado ego.

—Por suerte, no necesito ayuda.

Lo rodeo, con Hoshiko apresurándose a ponerse a mi lado, pero, en vez de dirigirme hacia la señorita Sahni, atravieso el aula y la puerta hasta el pasillo.

—Perdona, pero ese tío es lo peor —dice Hoshiko.

—No me pidas perdón; tendría que pedírtelo yo a ti. No me puedo creer que hace unos meses te obligara a quedar con él.

—Bueno, por si sirve de algo, cuando estabais juntos era mucho menos gilipollas.

Me río entre dientes.

—Sirve de mucho. —Miro hacia atrás, a la señorita Sahni—. Se me ha ocurrido una idea, pero creo que llevaría su tiempo. ¿La consulto con la señorita Sahni de todas formas?

—Queda poco para que suene el timbre.

La clase de coro es la última del día, y probablemente ya tenga fuera a mi padre, esperando para llevarme a la tienda. Como parte del castigo, no puedo quedarme hablando con nadie después de clase ni dejar que mis amigos me lleven en coche a ningún lado. Y, aunque no me guste nada reconocerlo, Paul probablemente tenga razón. Hablar con ella sin preparármelo no va a servirme de nada. Necesito detalles y planes.

Cómo no, suena el timbre, así que ya no depende de mí.

—Vale, voy a trazar un plan y ya hablaré con ella. —Cojo la mochila y atravesamos el pasillo con toda la muchedumbre—. Pero no voy a parar hasta que estés subida al escenario, con los focos apuntándote.

—Ni hasta que tú recibas una ovación por tu estupenda dirección.

Nos sonreímos, y no puedo pensar en otra cosa que no sea la próxima primavera. Sea como sea, lo voy a conseguir. Por las dos.

Capítulo tres

La tarde siguiente, mi padre vuelve a esperarme en el aparcamiento. Me subo al coche.

—¿Seguro que no puede dejarme Hoshiko algún día?

Mi padre niega con la cabeza.

—Ni hablar. Además, me gusta venir a recogerte. Me recuerda a cuando te llevaba al colegio de pequeña. ¿Te acuerdas de que me dabas la mano y entrábamos juntos en el cole?

Pongo los ojos en blanco.

—Ya no tengo seis años, papá.

—A mí me lo vas a decir.

Para ser sincera, claro que me acuerdo. Tengo muchos recuerdos felices de cómo era nuestra vida antes, pero parece que fue hace mucho tiempo. Los han recluido en el fondo de la memoria los últimos cinco años de conversaciones forzadas y vacaciones y fines de semana por separado. Si no está feliz con cómo están las cosas entre nosotros, es solo culpa suya.

—¿Riley? ¿Hola?

—Perdona, estaba pensando en... la redacción de Historia.

—¿Algo interesante que haya pasado en el insti?

Hago una mueca, recordando el anuncio de ayer de la señorita Sahni. Llevo un día entero rumiándolo y aún no controlo las emociones. Sin el musical, ¿qué clase de curso me espera? Ya me estoy perdiendo mucho del principio del curso por culpa de la tienda de las narices, y ahora también se va a echar a perder el resto. Normalmente, el año entero se centra en el musical: en analizar los papeles y preparar la audición con Hoshiko, en esperar nerviosa a que se anuncie el reparto, en buscar el vestuario, en ayudar con la escenografía y en los ensayos que me ocupan la primavera entera de la mejor de las formas. ¿Y ahora? Nada.

Me pican las lágrimas en el rabillo del ojo, pero miro por la ventana y cierro la boca. No pienso decirle ni una palabra del tema a mi padre. Aunque haya venido a todas las obras, no sabe nada de musicales y nunca le ha interesado aprender. Los temas de conversación con él se limitan a los ingredientes de las pizzas, a cuatro cosas sobre mis deberes y mis profesores, y a por qué estoy cansada y quiero estar a solas. Paso de hablar sobre sentimientos y sueños rotos.

—Lo de siempre —digo en voz baja—. No hay nada que contar.

Mi padre frunce el ceño.

—Está bien. Por cierto, he estado pensando que, cuando no haya mucho lío en la tienda, tendrías que aprenderte el inventario.

Ya estamos. Otra vez con su tema favorito, como siempre.

—Vas a tener que aprenderte la diferencia entre el Catán y el Carcassonne —dice, y pone el intermitente.

Lo miro con una ceja levantada.

—Y entre Dungeons and Dragons y Pathfinder.

—De Dungeons and Dragons he oído hablar —digo, encogiéndome de hombros.

Mi padre resopla.

—Y menos mal.

Aparcamos y lo sigo hasta la tienda, pero sigo pensando en el instituto. Si quiero que me tomen en serio, necesito un buen argumento. Ojeo la tienda con una mirada de rencor. Tendría tiempo de sobra para trazar un plan si no tuviera que pasarme aquí todas las puñeteras tardes. Pero apenas tengo tiempo libre entre las clases, los deberes y la tienda.

Tengo a Nathan a mi izquierda, mirando un juego de mesa. Su pelo oscuro necesita un corte urgente y, como siempre, lleva una camiseta friki, esta vez de un videojuego que no conozco. Pongo los ojos en blanco al pensar que ahora forma parte de mi vida. ¿Qué pinta en la tienda cuando hoy no le tocaba trabajar? Y, no sé cómo, ha llegado antes que mi padre y que yo.

—Oye, Nathan, ¿tienes un momento? —le dice mi padre.

Nathan levanta la vista del juego y me mira brevemente antes de centrarse en mi padre.

—Claro. Dime.

—Sé que hoy no te tocaba trabajar, pero ha llegado un envío de juegos nuevos y me gustaría sacarlos. ¿Te importa enseñarle a Riley cómo se hace antes de que empiece la partida? ¿O ya las estás pasando canutas con Álgebra II y tienes que hacer los deberes?

Entrecierro los ojos de la confusión. ¿Mi padre se sabe el plan de estudios de Nathan? Ni siquiera tengo claro que se sepa el mío, pero, a ver, para eso tendríamos que hablar de verdad. No debería sorprenderme que se lleve mejor con Nathan, teniendo en cuenta lo mucho que tienen en común.

—Sí, claro. Sin problema —responde Nathan. Igual es cosa mía, pero me da la impresión de que está molesto antes de sustituir el ceño fruncido por una expresión neutra y cortés.

—Fenomenal. —Mi padre le da una palmada en la espalda y nos mira alternativamente—. Qué alegría. Por fin vais a poder conoceros mejor.

Qué suerte la mía.

Nos miramos con una expresión glacial, y a mi padre se le quiebra la voz.

—Pues... En fin, si me necesitáis para lo que sea, voy a estar hablando por teléfono con los distribuidores.

Mi padre se marcha y permanecemos un segundo más en silencio. Esto es horrible. Por si no estaba ya harta, ahora voy a tener que trabajar codo con codo con Nathan. La tarde ha pasado de un poco molesta a totalmente deprimente.

Nathan señala con un gesto de la cabeza hacia la izquierda y lo sigo hasta el almacén. Es un caos. Hay cajas apiladas por todas partes, junto a paquetes de dados, botes de pintura y un montón de cartones apoyados contra la pared. Abro los ojos como platos.

—¿Esto no lo ordena nadie?

Nathan me mira con rencor.

—Pues claro que lo ordenamos. Está muy... —Mira la habitación y la señala con un gesto de la mano—. Hay un orden dentro del caos. Ya lo descubrirás.

Me encojo de hombros.

—Preferiría que no me diera tiempo a descubrirlo.

—¿Y por qué has venido a trabajar aquí? —me pregunta con tanta aspereza que no puedo contarle la verdad.

—Porque querían mis padres —le respondo como si nada.

—Si no quieres estar aquí, búscate otra cosa. A algunos nos gusta este trabajo. Y emplearíamos bien el tiempo en vez de malgastarlo contigo.

No me parece bien lo que acaba de decir.

—Estás trabajando, ¿no? Si tanto necesitas el dinero, háblalo con mi padre.

Nathan me da la espalda y coge una caja de lo alto del montón más cercano.

—No me parece que valores lo genial que es trabajar en este sitio. Por la cara que pones siempre, da la sensación de que para ti es un castigo.

Clavo la vista en su nuca. Nathan es más observador de lo que pensaba, pero no pienso hablarle del castigo con lo criticón que está siendo.

—Para empezar, ¿tú por qué te fijas en mi cara? Y, segundo, el único castigo es trabajar contigo.

—Te prometo que he intentado pasar de ti, pero llevas una ropa tan chillona que llamarías menos la atención si fueses anunciando tu presencia con un megáfono.

Me ojea la ropa con cara de asco. Hoy llevo una falda plisada roja, un chaleco ancho rosa con lunares rojos y una camisa de color azul intenso. Muy elegante no será, pero estoy mona.

—Al menos yo intento decir algo con mi ropa. Seguro que tú solo tienes camisetas de Spider-Man.

Nathan gira la cabeza para mirarme con el ceño fruncido, y yo contrataco su mirada entornada con una sonrisa desafiante. Entonces me entrega un cúter.

—Toma. Hay que empezar abriendo estas. Ten cuidado, que corta mucho.

—¿Por dónde?

A Nathan se le dibuja un leve gesto de sorpresa antes de darse cuenta de que estoy bromeando.

—Te estaba poniendo a prueba, y ahora sé lo tonta que crees que soy.

Nathan se limita a refunfuñar.

Trabajamos en silencio, bajando cajas, abriéndolas y sacando el contenido a la tienda. Los juegos, uno por uno, tampoco es que pesen mucho, pero, en cuanto empiezas a amontonarlos, se va acumulando el peso. Puede que el ejercicio me venga bien para prepararme para cuando (espero) esté montando y moviendo la escenografía del musical que se va a organizar. A continuación, Nathan se pone a reordenar las estanterías, a amontonar los juegos viejos y a dejar sitio para lo nuevo.

Justo en ese momento, suena la campanilla de la puerta y entra un nuevo cliente. Los dos nos giramos y vemos acceder a un hombre de mediana edad con una camiseta del Capitán América, seguido de un chico rollizo de mi instituto llamado Lucas. Por Dios, ¿es que la gente viene todos los días a esta tienda? Lucas y su padre también vinieron ayer.

Lucas saluda a Nathan.

—¿No tenías la tarde libre? No vas a faltar al D&D, ¿verdad?

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)