Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Als 1980 ein 46-jähriger Paderborner Weihbischof nach Rom gerufen wurde, ahnte niemand, welche Geschichte damit beginnen sollte. Seine Aufgaben brachten die Chance mit sich, nicht nur große geistliche Bewegungen mitzuprägen, sondern auch Jugendbegegnungen zu organisieren, aus denen sich die Weltjugendtage entwickelten. Als Präsident des päpstlichen Hilfswerks »Cor Unum« verkörperte er die Solidarität der weltweiten Kirche mit Katastrophenopfern und lieferte die Vorlage zur Antrittsenzyklika von Papst Benedikt XVI. Überraschende, faszinierende Einblicke in ein außergewöhnlich ertragreiches Leben und in die Erfahrung, dass manchmal kleine Dinge enger mit großen zusammenhängen, als man zunächst meint.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

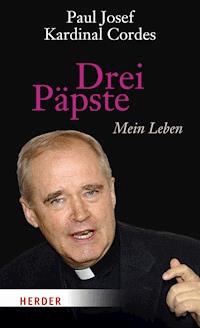

Paul Josef Kardinal Cordes

Drei Päpste

Mein Leben

Impressum

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal

Umschlagmotiv:© dpa Picture-Alliance

E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN (Buch) 978-3-451-33519-8

ISBN (E-Book) 978-3-451-80169-3

Inhalt

Hinführung

Wie Eltern sich irren können

I. Werdegang – unstet wie die Schnitzeljagd

Glücklicher Tanzkönig, rebellischer Ministrant

Er will mich … Er will mich nicht … „Der Teufel ist im Weihwasser“

Student mit Gustavo Gutiérrez – fremd in Frankreich

Einfühlung: breite Brücke zum Du

Heimlichkeiten einer Nonne

Priester ohne Dienstkompass

Aufsässig im Dienst der Deutschen Bischofskonferenz

Überraschend Bischof: sonderbare Botschaften

II. Karol Wojtyla – „Ein Papst, der von weit her kommt“

„Wyszynski ist gut, Wojtyla ist besser“

„Nun, was sagen Sie denn jetzt?“

Der Sprung ins kalte Wasser: Rom

Erste Gehversuche

Neue Geistliche Bewegungen: keine Schmuddelkinder

Die Not eines Königs

Spanischer Eroberungsdrang gegen deutschen Dickschädel: eine verzwickte Annäherung

San Lorenzo: versteckte Kapelle, spektakuläre Wirkung

Weil der Heilige Vater auf den Geschmack kam: seine Stiftung der Weltjugendtage

Reaktionäre Bremser scheitern: der Zankapfel einer römischen Bischofssynode (1987)

Schüsse aus dem Hinterhalt: mein Abenteuer mit dem Neukatechumenat

III. Cor unum – Pferdewechsel mitten im Galopp

„Hunger in der Welt“: Wer gibt Brot, und wer gibt Hoffnung?

Wie Christus einen Kaffee wollte: der erste Weltkongress der Caritas 1999

Routinesitzung und doch folgenreich: Auftrag zu einem Caritas-Dokument

Mitten in die Katastrophen: Botschaften der Anteilnahme

Ein Gratulationsbrief des Papstes

IV. Statt fragwürdiger Papstschelte …

„Absolutistisches Gehabe!“: die „Kölner Erklärung“ (1989)

Medien als Tugendwächter der Kirche: der „Fall Williamson“ (2009)

Wir sind eine „hinkende Kirche“

V. … ein Sich-Einlassen auf kirchliche Top-Modelle

Anna Katharina Emmerick (1774–1824): Sie macht Christus für viele Zeitgenossen „gleichzeitig“

Engelmar Unzeitig (1911–1945): Hirte und Seelsorger um den Preis des eigenen Lebens

Clemens August Graf von Galen (1878–1946): Anwalt der Würde des Menschen und der Rechte Gottes

Die Heroen: ein Spiegel der Gnade Gottes

VI. Abschied und Neuanfang

Seine letzte Katechese

Kandidaten-Spekulationen

„Habemus Papam!“

Nächstenliebe ohne „religiöse Krücke“?

„Da bist du ja!“

Was lange währt: die erste Enzyklika

VII. Unsere Magna Charta: „Gott ist die Liebe“

Caritas Internationalis: Justieren der weltweiten Plattform

Das Ei des Kolumbus: hörbereite Bischöfe

Das rote Birett und das rote Moskau: Reiseüberraschungen

Mut zur Lücke? Selbst im Kirchenrecht hapert’s

Exerzitien: vom „gedachten“ zum „gegenwärtigen“ Gott

– Taipeh (September 2009)

– Tschenstochau (November 2010)

Emeritierung und das Wohlwollen Benedikts XVI.

VIII. Papst Franziskus und die Menschenfischer

Der Schock durch Benedikts Rücktritt

Das Konklave und eine total atypische Lobby

Sehschule mit dem „Kleinen Prinzen“

Namenregister

Anmerkungen

Zur Vereinheitlichung des Leseflusses wurde die Schreibweise in Dokumenten der neuen deutschen Rechtschreibung angeglichen.

Hinführung

Am Anfang stand das Mitleid. Es galt meiner Person. Man sprach mich da und dort an. „Gehst du nach Rom? Sollst du wirklich in den Vatikan?“ Die Fragen klangen besorgt. „Das ist doch wohl nicht wahr. Kann man denn nichts tun gegen eine solche Versetzung?“ Von Ermutigung keine Spur. Ein Bekannter befand brieflich: „Du in Rom – ich kann Dich nur bedauern.“ Bis ich dann im Frühjahr 1980 mit den Brüdern von Taizé zu tun bekam. Frère Roger, der Gründer dieser ökumenischen Ordensgemeinschaft aus Burgund, hatte meine Einladung akzeptiert, bei der deutschen Eröffnung der MISEREOR-Aktion jenes Jahres in unserer Diözese dabei zu sein. Der Gottesdienst sollte durch ihn ein größeres öffentliches Interesse erhalten. Einige seiner Mönche kamen schon zeitig zur Vorbereitung und wohnten in meinem Hause. Für mich stand der Ortswechsel inzwischen fest. Gelegentlich erwähnte ich gesprächsweise gegenüber einem meiner Gäste, Bruder Rudolf, einem Protestanten aus Hamburg: „Ich werde wohl nicht mehr lange in Paderborn sein. Ich gehe nach Rom.“ Seine Antwort war so ganz anders als all die bisher gehörten Kommentare: „Freuen Sie sich, Rom, das ist das Herz der Kirche.“ Nach Bruder Rudolf war ich nicht zu bedauern. Er sah in Rom offenbar die zentrale Triebkraft, Menschen für Gottes Heil zu gewinnen, und darum eine besondere Chance für mich im kirchlichen Dienst.

Später traf ich dann zunehmend auf Neugier und Interesse an meiner neuen Arbeit. Verwandte, Studienkollegen und priesterliche Mitbrüder, Pfarrgemeinden und Medienleute befragten mich, wenn ich „nach Hause“ kam oder wenn sie mich bei ihren Italienreisen besuchten. Ich hatte viel zu erzählen – über das Umfeld, Beobachtungen zur südländischen Mentalität, besondere Erlebnisse, Eindrücke von anderen Ländern und Kontinenten. Vor allem war man freilich an einem Blick hinter die vatikanischen Kulissen interessiert. Nach Jahren setzte mir dann ein deutscher Verleger den Floh ins Ohr, doch einmal meinen Werdegang vollständig aufzuschreiben, oder noch besser: einen Rückblick auf mein Leben zu Papier zu bringen. Solche Flöhe sind lästig, aber nicht leicht wieder loszuwerden. Eine Zeit lang kämpfte ich gegen den Vorschlag. Mir wurde nämlich das Risiko bewusst, das in jeder Selbstpreisgabe liegt. Wohl ist heute das „Outing“ besonders im Fernsehen modisch geworden und macht nicht selten Schlagzeilen. Dennoch blieb ich überzeugt, dass unser Lebensweg von Scham – dem Feingefühl für die Privatsphäre – geschützt bleiben sollte, besonders wenn Glaubenswahrheit ihn klar mitbestimmt hat.

Andererseits leuchtete mir ein, dass eine Versprachlichung des eigenen Lebens Sinn machen kann. Sie eröffnet einen Zugang zum Inneren der Person, die den Mitmenschen andernfalls vorenthalten bliebe. Mag sein, dass jemand in sich schon lange etwas Kostbares gehütet hatte. Bislang blieb es jedoch verborgen. Erst durch die Äußerung erreicht es andere. Der Sprechende setzt dadurch freilich eine unwiderrufliche Tat; denn in ihr legt er sich fest. Dabei ist nicht zu verhindern, dass der Schritt für das Ich zur „Preisgabe“ (H. U. von Balthasar) wird. Andere können Macht gewinnen – über den Sprecher und über das Geäußerte. Er kann „beim Wort genommen“ werden. Man kann die Worte auch umbiegen, ihre ursprüngliche Intention verdrehen. Demnach ist Versprachlichung ein Wagnis. Sie muss sorgsam erwogen und sparsam gebraucht werden. Dennoch wird Versprachlichung nicht unterbleiben. Zu ihr drängt es den Sprechenden. Er riskiert sie in der Hoffnung, dass sein Wort vernommen, verstanden, empfangen wird – genau so, wie es gemeint war. Nur so kann ich die Freiheit des andern in ihrem personalen Kern anrühren. Das hat nämlich jeder von uns schon bei sich selbst erfahren. Er hat ein personales Wort in sich vernommen, verstanden und empfangen. So wurde er vom Eigensten eines andern erreicht und beeinflusst. Und er hat ermessen, welche Bereicherung es ihm brachte. Die eigene Betroffenheit weckte daraufhin den Wunsch, andere in derselben Weise zu be-treffen. Auf der Hand liegt, wie viele zwischenmenschliche und auch seelsorgliche Früchte hier warten.

Doch der Floh stach mich nicht nur mit dem Wagnis der Preisgabe des Ichs. Auch eine mögliche Selbstüberschätzung stand dem Projekt im Wege. Irgendwann las ich den Ausspruch von einem ganz frühen Nachfolger Petri auf dem römischen Bischofsstuhl. Papst Klemens (gest. 101) schreibt in seinem Brief an die Korinther: „Der Demütige lege nicht für sich selbst Zeugnis ab, sondern überlasse es andern, sein Zeuge zu sein.“ Eigenlob lauert an der Tür der Autobiographie. Und es schien eine Weile so, als hätte ich mit diesen Überlegungen den Floh im Ohr nun wirklich zerquetscht. Bis mich dann der große Seelenkenner und Gottsucher Augustinus wieder durcheinanderbrachte. Wohl hält er anscheinend die Warnung von Papst Klemens für durchaus berechtigt. Trotzdem hat er seine Biographie – die weltberühmten „Bekenntnisse“ – aufgeschrieben und in Umlauf gesetzt. Seiner Begründung wegen wagte ich schließlich die Niederschrift, nicht nur weil sie mir die neuen Sorgen wegnahm, sondern auch weil Augustins Innenschau von uns Menschen so zutreffend und seine Formulierung so genial sind.

„Aber siehe, in Dir, o Wahrheit, erkenne ich, dass mich Lob nicht meinetwegen, nur um des Nutzens meines Nächsten willen bewegen dürfe. Und ob das bei mir so ist, weiß ich nicht. In solcher Suche bin ich selbst mir weniger bekannt, als Du mir bist. Ich beschwöre Dich, mein Gott, enthülle Du mich auch mir selbst …“1

Augustins „Bekenntnisse“ sind ein bleibender Markstein in der europäischen Geistesgeschichte. Seit Jahrhunderten beeinflusst diese Autobiographie bis heute unser Bild vom Menschen und prägt das Verständnis unseres Glaubens. Es wäre vermessen, sie zusammen mit meinen hier zusammengetragenen dürftigen Notizen überhaupt nur zu erwähnen, wenn ich nicht versucht hätte, gleich ihr im Blick auf mein Leben vor allem Gott die Ehre zu geben – nicht mit dem durchdringenden Scharfblick und der unversiegbaren Energie des Adlers, sondern mit der beschränkten Kraft eines Sperlings; nicht in der Begegnung mit den großen Strömen des zeitgenössischen Denkens, sondern mit den Personen und Strukturen der heutigen Kirche. Die entstandene Publikation „Drei Päpste. Mein Leben“ ist nicht mehr als der Versuch einer bescheidenen Nahsicht.

Wie Eltern sich irren können

Unter alten Papieren fiel mir eines Tages ein Blatt im Postkartenformat in die Hände. Auf ihm stand: „Die Geburt eines kräftigen Stammhalters zeigen hocherfreut an … Paul Cordes und Helene, geb. Nagel.“ Meine ältere Schwester Helga hatte einen Bruder bekommen, dem sie zeitlebens in Treue verbunden blieb – auch weil er selbst keine Familie gründete und demnach die stolz angekündigte Namensweitergabe sowie Geschlechterfolge durch ihn nicht eintraf. Der Knabe ging andere Wege.

I. Werdegang – unstet wie die Schnitzeljagd

Sich an das erinnern, was Gott für mich, für uns getan hat und tut, sich an den zurückgelegten Weg erinnern – das öffnet das Herz für die Hoffnung auf die Zukunft. Lernen wir, uns an das zu erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat.

Papst Franziskus

Glücklicher Tanzkönig, rebellischer Ministrant

Geboren wurde ich am 5. September 1934 in Kirchhundem, in einem kleinen Dorf im Sauerland. Meine Eltern führten eine Gastwirtschaft und eine Pension. Aus dem nahen Ruhrgebiet und aus Holland fanden sich fast das ganze Jahr über Erholungssuchende bei uns ein. Der familiäre Zusammenhalt ergab sich eher aus der gemeinsamen Arbeit als aus behütender Umsorgung. Auch betrieben wir ein kleines Kino. Die Liebe zum Film hat mich ein Leben lang begleitet.

Scheuklappen jeder Art waren unserer Familie fremd. Dennoch – oder deshalb – gelang ihr die Vermittlung des katholischen Glaubens so selbstverständlich und unmittelbar wie die Weitergabe der Muttersprache. Trotz der offenen Atmosphäre hatte das gemeinsame Gebet bei uns seinen täglichen Raum. Die Teilnahme am Sonntagsgottesdienst zählte bei aller Arbeit zu den unbestrittenen Pflichten. Auch als Heimatfeste wurden die Höhepunkte des Kirchenjahres gefeiert. Im Stundenplan der Schule stand obenan der Religionsunterricht; in ihm gelang es der jungen Luise Neuhaus, die später den Ordensberuf wählte, uns Kinder für die Liebe zu Jesus einzunehmen.

Der bejahrte Pfarrer Minze war für das ganze Dorf eine Respektsperson und hochgeachtet. Johannes Thiele, der junge Vikar, machte die Kirche menschlich und gewann uns Gemeindemitglieder durch seine persönliche Nähe zu allen; er wusste sich in jeden von uns hineinzuversetzen; wir spürten sein Wohlwollen. Er gehörte zu uns und hieß einfach nur „der Vikar“. Seine natürliche Gabe half ihm, uns sein eigenes, sehr starkes Christusbild zu vermitteln. Auf solche Art prägte er entscheidend die Vorbereitung auf die Sakramente der Beichte und der Kommunion, sodass deren Empfang für uns Kinder vor allem eine tiefe emotionale Erfahrung wurde. Beim Ministrantendienst weckte er bei mir den Sinn für die Liturgie und den ehrfurchtsvollen Umgang mit dem „Heiligen“ – etwa als er uns die Gelegenheit gab, dass wir in der Sakristei den Speisekelch des Priesters oder die Monstranz für die Aussetzung des Allerheiligsten vorsichtig berühren durften. Auf eine zutreffende und berührende Art fasste er eine Generation später in seinem Brief an mich anlässlich meiner Berufung ins Bischofsamt am 25. November 1975 meine ersten Lebensjahre zusammen: „Vom Elternhaus und Deiner Heimatgemeinde darfst Du bekennen: ‚All meine Quellen entspringen in dir‘, Ps 87.“

Rückblickend kann ich ihm nur vollauf zustimmen. Mein Glaubensfundament legten für mich Kindheit und Jugend. Es war die Basis für alle späteren Stockwerke. Bezeichnend für die Gediegenheit dieses Unterbaus scheint mir eine Diskussion viele Jahre später (1997) in Rom mit vier Besuchern aus Deutschland. Zur Transzendenz hatten sie offenbar keine Beziehung. Drei von ihnen stellten klar, der aufgeklärte und moderne Mensch richte sein Leben ein ohne die „Arbeitshypothese Gott“. Als ich mich zum Glauben an Gott bekannte, versuchten sie, mich mit ihrem Beruf einzuschüchtern. „Du redest hier mit drei praktizierenden Psychoanalytikern!“ Ich darauf: „Na und?“ Darauf der eine von ihnen: „Aber dein Glaube ist ja so einfach und sicher wie der eines Kindes!“ Meine polemische Antwort: „Das hoffe ich doch sehr!“ Fraglos war meine Herkunft mit ihren verschiedenen Wurzeln für solche Glaubensgewissheit bestimmend. Natürlich ist auch mein Glauben erwachsen geworden, und ich habe mich dann auch wissenschaftlich mit der Theologie befasst, aber die immer noch lebendigen Quellen dieses Glaubens liegen zweifellos in meiner Kindheit.

Nicht als ob mein Heimatort Kirchhundem eine selige Insel gewesen wäre. Auch dort waren die dunklen Zeiten des Nationalsozialismus mit seinem Schrecken spürbar, sogar für mich als Kind. In den ersten Kriegsjahren spielten bei einem Dorfgemeinschaftsabend Jugendliche aus dem Ort den „Fahrenden Schüler im Paradies“ von Hans Sachs. Ich durfte mich hinter der Bühne aufhalten, denn ich hatte in einer Pause mit einem gleichaltrigen Mädchen „Und der Hans schleicht umher …“ zu singen. Da trat unangekündigt ein NS-Funktionär aus der benachbarten Stadt Siegen auf die Bühne. Er hielt eine flammende Ansprache auf Führer, Volk und Vaterland. Alle erstarrten. Mir entging nicht, wie Otto Sabel, der Apotheker des Dorfes, der auch das Theaterstück der Laienspielgruppe eingeübt hatte, dem jungen Conférencier etwas ins Ohr flüsterte. Helmut Kumpf trat auf die Bühne und zitierte Friedrich Schiller: „Ernst ist das Leben, heiter die Kunst. Wir wollen lachen. Alles andere ist Dunst.“ Der Beifall blieb nicht aus, und alle Peinlichkeit verflog. Doch dem Apotheker wurde als dem eigentlich „Schuldigen“ bald der Prozess gemacht. Er kam mit einer Gefängnisstrafe davon.

Anderes weckte größere Angst: Bei einer Wallfahrt zum nahen Marienheiligtum Kohlhagen an einem Sonntagmorgen predigte Pfarrer Peter Grewe mit klaren Worten gegen die Unterdrückung des Glaubens durch die Nazis und gegen ihre Unmenschlichkeiten, von denen man sich sonst nur hinter vorgehaltener Hand erzählte. Seine mutige Offenheit beeindruckte mich zutiefst, obwohl ich noch keine zehn Jahre alt war. Sie ließ mich aber gleichzeitig um ihn fürchten. In der darauffolgenden Woche ging es dann wie ein Lauffeuer durch den Ort: Die Gestapo hat Pfarrer Grewe abgeholt! Das Regime kannte kein Erbarmen. Nach dem Krieg kam er nach Brachthausen zurück. Er hatte physisch überlebt, war aber ein gebrochener Mann. So lernten wir aus direkter Anschauung, was es heißt, in einem verbrecherischen Unrechtsystem leben zu müssen.

Nicht nur wegen dieser Einbrüche der bösen politischen Realität blieb meine Kindheit, obschon sie gesegnet war, nicht frei von schmerzlichen Erfahrungen. Am schlimmsten war der plötzliche Tod meines kleinen Bruders, der meine ganze Familie tief erschütterte. Es passierte am späten Vormittag des ersten Ostertags 1939. Die Schneeschmelze hatte das Flüsschen Hundem durch eine wilde Überschwemmung zu einem reißenden Bach anschwellen lassen. Das Wasser lockte uns Kinder. Wir warfen Steine hinein. Dieter, gerade zweijährig, tat es uns nach. In einem unbeachteten Augenblick wagte er sich zu nah an die Strömung. Sie erfasste ihn und spülte ihn weg. Obwohl auch ich erst fünf Jahre alt war, sprang ich ihm nach, konnte ihn aber nicht mehr packen. Nur mit Mühe fand ich zurück zum rettenden Ufer. Andere Kinder liefen zu meinen Eltern. Ich selbst hatte die Tragweite des Unglücks wohl nicht erfasst. Mit einem unklaren Schuldgefühl stand ich allein auf der Straße, ließ traurig und niedergeschlagen das kalte Wasser von mir abtropfen. Erst nach einer langen und dramatischen Rettungsjagd gelang es dann meinem Vater, den kleinen Dieter am anderen Ende des Ortes tot zu bergen.

Wer mag das Leid ermessen, das ein solches Verhängnis über die Eltern bringt? Dennoch habe ich später nie wahrgenommen, dass es unser Gottvertrauen gemindert hätte oder gar in zornigen Protest gegen ihn umgeschlagen wäre. Offenbar bäumten sich meine Eltern nicht auf, weil ihre Frömmigkeit von Ergebenheit und Geduld (vgl. etwa Röm 5,3 f.) durchzogen war.

Kurz vor dem Zusammenbruch 1945 beunruhigten uns alle die drohenden Bomben der Alliierten. Ich hatte die Aufgabe, das Haus zu warnen, wenn Flugzeuge anrückten: Ein englischer Sender, den zu hören streng verboten war, gab deren Position durch. Noch heute erinnere ich mich an die Koordinaten des Planquadrats, in dem wir wohnten: „Martha-Richard-vier“. Die Erstkommunion eines Freundes feierten wir in der Pfarrkirche unter Artilleriebeschuss. Bedroht kauerten wir alle an der massiven Kirchenwand, die uns schützen sollte. – Schließlich das Heranrücken der feindlichen Front: Vorbereitungen für einen Unterschlupf im nahen Berg – das Anlegen einer Höhle, das Einlagern eines Lebensmittelvorrats und von Decken für Übernachtungen. Dann die Beklemmung und Panik bei dem Einzug der Engländer: Würden sie über uns herfallen? Es gab schlimmes Gerede über die Rache der Sieger. Während die Artillerie den Weg für die Truppen freischoss, war ich im Luftschutzkeller des Nachbarhauses. Unser lautes Gebet übertönte fast noch das fortwährende Granatfeuer und die nahen Einschläge. Eine Phosphorgranate traf mein Elternhaus. Als ich später auf die Straße kam, war es fast völlig niedergebrannt. Weinend stand ich vor der brennenden Ruine.

Den ersten Schritt über die dörflichen Grenzen machte ich 1946. Ein Schulwechsel auf das benachbarte Progymnasium in Altenhundem stand an. Die erste Klasse, die Sexta, zählte anfangs mehr als sechzig Jungen, von denen jedoch nicht wenige bald wieder abgingen. Unter einigen von uns formte sich dann langsam echte Klassenkameradschaft. Sie ergab sich in erster Linie durch vermehrte Kontakte mit unserem Religionslehrer Vikar Franz Josef Ostrup. Ab der 9. Klasse stießen die gleichaltrigen Mädchen dazu. Daher wurde bald die Idee eines gemeinsamen Tanzkursus geboren. Zum Abschluss wählte man mich zum „Tanzkönig“, worauf ich recht stolz war. Ich entdeckte die Freude am Tanzen auf heimatlichen Festen und auch den Reiz von hübschen Partnerinnen. Bei einer meiner Klassenkameradinnen wurde mir deren Anziehungskraft stärker bewusst. Ich freute mich immer sehr, sie zu sehen und sie auf dem Schulweg, den wir im selben Zug oder Autobus zurücklegten, zu treffen. Ihretwegen unternahm ich Radfahrten in den Nachbarort. Von Zeit zu Zeit gab ich ihr kleine und sehr diskrete Zeichen der Zuneigung. Offenbar fanden sie auch bei ihr Anklang.

Obwohl ich im nahe gelegenen Altenhundem das Gymnasium besuchte, blieb dennoch die heimische Kirchengemeinde ein wichtiger Bezugspunkt für mich. Für einige Jugendliche bestand der Höhepunkt des Einsatzes in kleinen Theateraufführungen. Wir spielten etwa „Das Gänseliesel und der Kuckuck“ oder eine „Herbergssuche“. Die Proben kosteten viel Zeit, und vor allem die Darbietungen waren mit viel Lampenfieber verbunden. Bei Erfolg beglückten wir auch die eine oder andere Nachbarpfarrei mit „Gastspielen“. Ferner gehörte ich zur Pfadfindergruppe und verbrachte – zum Leidwesen meiner Eltern – viel Zeit außer Haus mit Fußballspielen. Beim Tischtennis im TT-Verein der katholischen „Deutschen Jugendkraft“ (DJK) brachten wir es sogar zum Kreismeister. Wie die meisten meiner Altersgenossen diente auch ich als Ministrant am Altar und wurde dort ebenfalls als Lektor eingesetzt.

Das Lichtspielhaus, das meine Eltern nach dem Wiederaufbau des Hauses im Jahr 1949 eröffnen konnten, wurde für unsere Familie zu einer Belastung. Es stieß auf die Ablehnung unseres Pfarrers. Dieser befürchtete vielleicht, es möchte das Glaubenswachstum in der Pfarrgemeinde in Mitleidenschaft ziehen und behindern. Er setzte seine kirchliche Autorität ein: Gelegentlich wandte er sich beim Sonntagsgottesdienst von der Kanzel gegen das Filmprogramm unseres Kinos. Seine Kritik erschien uns unberechtigt, da wir durch die Zeitschrift „Katholischer Filmdienst“ die moralische Wertung der Filme kannten und die mit „abzulehnen“ oder „abzuraten“ zensierten niemals anboten. – Einmal, nicht lange vor dem Abitur, sollte ich für den Pfarrer die Inhaltsangaben der amtlichen Kirchenregister nachtragen. Wenig später erging wieder sein öffentlicher Einspruch beim Sonntagsgottesdienst gegen einen von uns gezeigten Streifen. Ohne seinem Auftrag nachgekommen zu sein, brachte ich ihm die Bücher zurück und protestierte – trotzig und erregt – gegen seine unberechtigte öffentliche Rufschädigung und die Belastung unserer Kirchlichkeit.

Für die Technik und Mechanik der Filmvorführung brachte ich kaum Interesse auf; nur höchst selten ging ich in den Vorführraum, von dem aus der Film auf die Leinwand projiziert wurde. Stattdessen studierte ich die Produktionslisten der verschiedenen Verleihfirmen und wusste bald, was auf den Markt kommen würde. Uraufführungsnachrichten und Kritiken war ich immer auf der Spur. Die Aspekte „Erfolg“, „Qualität“ und „Moral“ wurden für die Auswahl die wichtigen Kriterien. Manchmal hatte ein verheißungsvoller Film leider Durchschnittsstreifen „im Schlepptau“. Der Vater entschied zwar, welche Filme ins Programm kommen würden, setzte aber durchaus auf mein Urteil. Es kam auch vor, dass meine Kalkulation misslang. So hatten wir etwa für die Buchung von Pier Paolo Pasolinis Klassiker „Das 1. Evangelium – Matthäus“ mehrere „Kröten schlucken“ müssen. Mir erschien seine Vorführung sehr erstrebenswert – auch weil ich eine Glaubensbotschaft für unser Publikum erwartete. Doch blieb dann das erhoffte Publikum aus.

Unser geistlicher Religionslehrer am Gymnasium, Vikar Ostrup, wurde auch zum Initiator meiner ersten Auslandsreise. Mit sieben Schülern des Progymnasiums Altenhundem machten wir uns im Sommer 1953 auf die Reise. Das Jet-Set-Tempo war damals nur ganz wenigen vorbehalten! Uns hingegen kosteten die Kilometer des Weges lange Zeit, waren aber voller faszinierender Erlebnisse. In Italien ging die Fahrt nicht selten über kurvenreiche Landstraßen; die Autostrada del Sole wurde erst viel später gebaut. Zuerst fielen mir die überdimensionalen Plakatwände auf; der Reklameaufwand stieß mich ab. Ferner waren wir zu Hause von Kennern belehrt worden, auf den Märkten nicht bereitwillig die angegebenen Preise zu entrichten, sondern zuerst zu handeln. Es funktionierte beim Kauf von Sonnenhüten in Florenz. Und der Satz „Troppo caro – Das ist zu teuer!“ – wurde auf diese Weise gleichsam zum Fundament meiner Kenntnis der italienischen Sprache.

Endlich erreichten wir die Ewige Stadt: für uns, die Jugend vom Lande, eine wirklich neue Welt. Der chaotische Verkehr, das quirlige Leben, ein Vollbad der klassischen und kirchlichen Geschichte. Der Anblick des Petersdomes nahm uns den Atem. Wir zelteten auf dem Circus Maximus, ohne dass uns jemand belangt hätte. Im Kolleg Santa Maria dell’Anima arbeitete eine deutsche Ordensfrau, die uns bekannt war; bei ihr hatten wir ein wunderbares italienisches Mahl.

Besonders beeindruckte uns die Generalaudienz bei Papst Pius XII. im Sommersitz des Papstes. Obschon wir ihn nur fern in einem Fenster des Palastes sahen, waren wir alle bewegt und ergriffen. Trotz meiner festen Absicht, beim damals recht teuren Fotografieren nur weniges auszuwählen, fand ich hernach die viel zu vielen Abzüge mit immer demselben – fernen und kleinen – Kopf des Papstes. Meine Aufregung hatte mich meine guten Vorsätze total vergessen lassen.

Er will mich … Er will mich nicht … „Der Teufel ist im Weihwasser“

Nach der sogenannten „mittleren Reife“ zu Ostern 1952 wechselte ich wie meine Klassenkameraden an das Gymnasium Attendorn. Ab der letzten Klasse übernahm ein neuer Lehrer den Religionsunterricht, Gerd Horstkämper. Er war ein junger Priester, tief gläubig, mitreißend, kurzweilig und weltoffen. Wenn in seinen Stunden unser künftiges Studienfach angesprochen wurde, warb er ganz offen für den Weg zum Priestertum. Mir hatte der Gedanke daran bislang ziemlich ferngelegen. Andererseits entdeckte ich zunehmend, dass es mich drängte, mit anderen Menschen über Gott zu sprechen – sogar bei „unpassenden Gelegenheiten“: So kam es etwa einmal während des Schützenfestes in Kirchhundem abends an der Theke beim Bier zu einer längeren Unterhaltung, und zwei Bekannte stimmten schließlich meinem Vorschlag zu, bald eine von ihnen hoch geschätzte Tante, eine Ordensschwester, in deren Kloster zu besuchen; und durch sie wurden dann wirklich auch beide ganz neu von Gott berührt. Auch dazu kann ein Schützenfest gut sein.

Trotz dieser Neigung sah ich mich keineswegs als künftigen Priester. Zu klar standen mir die Besonderheiten dieses Lebensweges und das große Risiko des Scheiterns und Misslingens vor Augen. Mich bewegte die Frage: „Wer ruft dich – etwa der Religionslehrer?“ Unsicherheit und vielfältige Bedenken meldeten sich, und ich entschied mich, erst einmal eine Zeit der Selbstprüfung auf mich zu nehmen. Ich begann also erst einmal das Studium der Medizin in Münster, mit all seinen Besonderheiten: Semester-Abschlussprüfung, physikalisches Praktikum mit „Schein“, Präparier-Kurs an der Leiche, Pflegeausbildung im Krankenhaus – aber auch mit dem Eintritt in die katholische Studentenverbindung Sauerlandia und damit in den „Cartellverband katholischer deutscher Studentenverbindungen“, um auf diese Weise die Freiheit des Studentenlebens zu genießen. Freilich setzte ich mir ein festes Zeitlimit: Wenn ich nach einem Jahr des Medizinstudiums immer noch den Eindruck haben würde, dass Gott mich für das Priestertum wolle, müsste ich wohl in diesen sauren Apfel beißen. Im Grunde des Herzens war ich nämlich überzeugt: Gott will mein Glück. So ist es besser, seinem Willen zu folgen. Außerdem hat er ohnehin den längeren Atem.

Zum Abschluss des Wintersemesters 1955/56 machte die Katholische Studentengemeinde Münster einen Einkehrtag, an dem wir Verbindungsstudenten teilnahmen. In der Beichte sprach ich gegenüber dem Priester auch das Problem meiner Berufswahl an. Zu meiner Verwunderung kam die Auskunft des Priesters recht unvermittelt: „Das ist nichts für Sie!“ Doch auch der Gedanke an die Fortsetzung der Medizin beruhigte mich nicht. Jeden Abend betete ich nachdrücklich um Klarheit und gewann eine gewisse innere Sicherheit. Auch dachte ich, bis zur endgültigen Bindung durch die Weihe würde es ja noch dauern; ich könnte in den Jahren immer wieder zurück zu meiner ersten Liebe. So entschied ich mich schließlich gegen den Rat, den mir der Beichtvater beim Einkehrtag gegeben hatte. Wenig später hörte ich von Mitstudenten: „Unser Exerzitienpater hat seinen Priesterdienst aufgegeben und sich eine Frau genommen.“ So war ich wohl beim Sakramentenempfang auf den falschen geistlichen Führer getroffen. Heute fällt mir dazu der Satz des großen französischen Dichters Georges Bernanos ein: „Der Teufel ist im Weihwasser.“

Nun aber stand auf dem vorgesehenen Weg eine weitere beachtliche Hürde vor mir: Wie konnte ich die Eltern überzeugen? Ich hatte sie in meine Überlegungen bislang gar nicht einbezogen. Mein Vater hätte für mich gern eine Karriere in der Gesellschaft gesehen. Meine Mutter würde sich sorgen: Es gab schon damals mehr als einen Priester im Bekanntenkreis, der sein Amt aufgegeben hatte und offenbar unglücklich oder sogar zum Gegner der katholischen Kirche geworden war. Bekümmert betrat ich nach dem zweiten Semester Medizin das Elternhaus. Dort die erste Frage: „Du hast also in Münster deine Zelte abgebrochen? Wo soll es denn hingehen?“ Meine Antwort: „Setzt euch erst einmal!“ Dann brachte ich es heraus: „Ich wechsle nach Paderborn.“ Der Vater: „Wie, gibt es da auch eine medizinische Fakultät?“ „Ich habe vor, Priester zu werden.“ Meine Eltern und meine Schwester schwiegen – vorerst wohl betroffen. Doch war das ihre Art, mich freizugeben; sie hätten mir in meiner Berufswahl gewiss nie Vorschriften gemacht.

Im Mai 1956 wurde ich ins Theologenkonvikt Leoninum meiner Heimatdiözese Paderborn aufgenommen und begann das Studium an der – wie sie später genannt wurde – Katholisch-Theologischen Fakultät. Der Stoff und die Vorlesungen waren ein eher reizloses Pflichtpensum. Lediglich die Exegese weckte bei mir Neugier und ein Interesse an eigenständiger Vertiefung. Dank des Konvikts vollzog sich die Ausbildung in einem hilfreichen, ordnenden Rahmen, und gute Priester vermittelten ansprechende geistliche Impulse. Dennoch überwogen bei mir zunächst die „Nebentätigkeiten“: Sport, Ämter bei der Studentenverbindung, Ablegen der Führerscheinprüfung und häufige Kinobesuche. Im zweiten Halbjahr wählte mich unser Kurs – wir zählten damals mehr als sechzig Studenten – zu ihrem Senior. Das bedeutete gleichsam eine zusätzliche Vollzeitbeschäftigung: Dem Semestersenior oblag das Gelingen der nächsten Fastnachtssitzung. Geeignete Mitstudenten waren dafür zu suchen sowie Büttenreden und Sketche vorzubereiten. Fastnacht war im Konvikt einer der vitalen Höhepunkte des Jahres und wurde traditionell zum dringend nötigen Ventil der ganzen Hausgemeinschaft, zur geistreichen Abrechnung mit dem Hausvorstand und den Herren Professoren.

Student mit Gustavo Gutiérrez – fremd in Frankreich

1956 bekam unser Haus Besuch von einigen jungen Franzosen. Da im Nachbarland die Ferien schon früher begannen, wollten sie die freie Zeit nutzen, um ihre deutschen Sprachkenntnisse zu verbessern. So verbrachten sie zunächst mehrere Tage im Flüchtlingsdurchgangslager Stukenbrock nahe Paderborn und waren dann unsere Gäste im Leokonvikt. Da damals mehr als 180 Theologen im Konvikt wohnten, wurden die Franzosen in der Hektik der Examenszeit des Semesterendes ein wenig übersehen und hatten kaum mit uns zu tun. Mir aber fielen sie rasch auf – wohl auch, weil während der Münsteraner Zeit unser Studentenpfarrer Egon Schmid uns oft ermuntert hatte, den in Vorlesungen auszumachenden fremdländischen Kollegen gastfreundlich zu begegnen. So suchte ich auch jetzt das Gespräch mit den Franzosen. Langsam verdeutlichte sich mir der tiefere Grund ihres Kommens: „Wir müssen den Graben zwischen unsern beiden Völkern zuschütten. Auch ihr Deutschen könnt die Vorurteile abbauen und den Frieden fördern. Kommt doch ein Jahr nach Frankreich zum Studium!“ Wir begegneten uns mehrfach. Unseren Einwand „Wir sprechen doch kein Französisch!“ ließen sie nicht gelten. „Die Sprache könnt ihr lernen!“ Ein wenig freundeten wir uns an. Schließlich siegten ihre Überzeugungskraft und Ausstrahlung; zusammen mit Fritz Stahl, einem Studienkollegen, ließ ich mich auf das Abenteuer ein.

Die erste „Fremdberührung“ fand statt auf dem elterlichen Hof von Père Philippe Pamart, einem der Schrittmacher dieses Versöhnungsprojekts: eine Woche „Crash-Kurs“ culture française in der Nähe von Beauvais. Philippe nahm uns auch mit zur Bruderschaft der ihm befreundeten Kleinen Brüder von Charles de Foucauld (Autrêches/Oise). Sie sorgten Tag und Nacht für eine kleine Zahl von Lepra-Kranken; die Medizin hatte damals diese Seuche noch keineswegs im Griff. Auch bewunderten wir, dass die Tür ihrer Fraternität immer für alle Besucher offen war; sie suchten die Nähe zu den Menschen aller sozialen Schichten. Trotz der verbindlichen Gebetszeiten, in denen sie sich ganz Gott zuwandten, setzten sie sich dem Leben der Menschen geradezu schutzlos aus – ohne bürokratische Öffnungszeiten, ohne Vorzimmer, ohne den Abstand des Schreibtisches. Sie gaben mir einen ersten Eindruck von dem, was ihr Gründer, der selige Charles de Foucauld, meinte, wenn er „der Bruder aller Menschen“ werden wollte.

Im Oktober 1957 begann für uns das Leben im Séminaire universitaire, Place Abbé Larue, Lyon. Sofort stießen wir auf den Sinn unserer Versöhnungsmission: Schon bei der Begrüßung erfuhren wir, dass der Vater des Vizerektors Maurice Jourjon in Deutschland im KZ umgekommen war. Das hinderte den Père jedoch keineswegs, uns äußerst liebenswürdig zu begegnen und sich unserer sehr brüderlich anzunehmen.

In der Hausgemeinschaft der Seminaristen entdeckte ich Schritt für Schritt die mir bislang unbekannten Nachbarn: die Brillanz französischer Intellektualität mit ihren Wortspielen und Anspielungen (wobei ich mir mangels Sprachkenntnis die Lacher häufig genug erklären lassen musste!). Vor allem schlug mich die Theologie in ihren Bann: Wie spannend konnte Studieren sein! Ich kam auf den Geschmack. Nicht selten warteten wir ungeduldig auf die nächste Vorlesungsstunde – wie auf „Teil zwei“ eines Krimis – um etwa in der Exegese oder in der Christologie die Antwort auf die dargelegte Unklarheit oder Streitfrage zu erfahren. Auch wenn mir nach mehreren Stunden Unterricht in der noch fast fremden Sprache der Kopf brummte.

Für deren Erlernen nahm sich besonders ein Mitseminarist aus Peru, Jorge Álvarez Calderón, meiner an und begleitete mich kenntnisreich und geduldig. Über ihn lernte ich auch seinen Landsmann, den damals wissenschaftlich nicht besonders auffälligen Gustavo Gutiérrez, kennen. Er absolvierte in diesen Jahren sein Theologie-Studium an der Katholischen Universität Lyon und wurde später weltweit bekannt als einer der Begründer der sogenannten Befreiungstheologie.

Trotz aller Freundlichkeit der Gastgeber konnten wir freilich den Schatten der Vergangenheit nicht entgehen. Sie wurden zur Herausforderung. Im Widerstand anderer gegen mein Vaterland lernte ich, dass ich Deutscher bin; vorher war mir meine Nationalität kaum bewusst gewesen. Einmal war ich beispielsweise per Anhalter unterwegs. Der Fahrer des Wagens hatte mich anscheinend für einen Engländer gehalten. Als ihm beim Gespräch dann mein Herkunftsland klar wurde, sagte er böse Worte und ließ mich aussteigen. Nur ein Hinweis auf die damals noch sehr lebendigen und verbreiteten Ressentiments! Es bedrückte mich gleichfalls, dass die sonst wohlgesonnenen Mitseminaristen sich gelegentlich von Deutschland distanzierten oder, wohl eher aus Unkenntnis, abschätzige Bemerkungen machten. Eines Tages publizierte die große Wochenzeitung „L’Express“ einen Artikel des damals sehr angesehenen katholischen Nobelpreisträgers für Literatur François Mauriac, in dem es polemisch hieß: „Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich froh darüber bin, dass es zwei davon gibt.“ All diese Nadelstiche stärkten jedoch meine geschichtlichen Wurzeln, die ich wegen der Schande des Nationalsozialismus, der Kriegsschuld und wegen der totalen Ausblendung der jüngsten Geschichte in der Schulzeit nie vor Augen gehabt hatte. Ich entdeckte in meiner französischen Zeit meine eigene Geschichte und die meines Volkes.

Da jeder der Hausbewohner im Laufe des Studienjahres einmal Gelegenheit zu einem kurzen Vortrag vor den Mitseminaristen und dem Hausvorstand hatte, dem „petit mot“, nutzte ich die Gelegenheit, François Mauriac wegen seiner sarkastischen Idealisierung Ostdeutschlands zu kritisieren: Er habe keine Ahnung von dem Zwang und den Leiden, die die Diktatur des Kommunismus über einen Teil meiner Landsleute bringen; nur Ahnungslose oder Zyniker könnten vom „Glück“ eines doppelten Deutschlands sprechen und solche Thesen in die Öffentlichkeit setzen. – Ich konnte kaum einen großen Gesinnungsumschwung bei meinen Mitseminaristen erhoffen. Aber es erwies sich, wie wertvoll der Ratschlag der französischen Priester gewesen war, die uns zu Versöhnungsinitiativen eingeladen hatten.

Das tägliche Zusammensein mit den andern Seminaristen, gemeinsame Ausflüge und die Einladungen bei Lyoner Familien ließen dann meine Animositäten schwinden. Ich spürte die Aufgeschlossenheit der Altersgenossen, entdeckte ihre intellektuelle Brillanz und rasche Aufnahmefähigkeit, die Verbundenheit mit ihrer Geschichte, ihrem Volk und ihrer Kultur, die große Kraft ihrer familiären Bindung. Ich sang mit ihnen mittelalterliche Troubadour-Lieder, berauschte mich an ihren zeitgenössischen Chansons und modernen religiösen Liedern. Ich gewann sie lieb. Auch berührte mich – dafür bin ich sehr dankbar – ihre marianische Frömmigkeit – etwa wie man das Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariens am 8. Dezember beging: Abends war die ganze Stadt auf den Beinen. In den Häuserzeilen an der Rhône und an der Saône standen in allen Fenstern brennende Kerzen, die sich in den Flüssen spiegelten. Dann erlebte ich die gegen tausend Männer, als sie in der Nacht den steilen Weg zur Wallfahrtsbasilika Fourvière hinaufpilgerten und laut den Rosenkranz beteten. Unvergesslich ist mir, wie sie das lateinische „Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto …“ mit herrlich französischem Akzent laut sangen. – Irgendwann kam uns beiden Deutschen die Idee, wir sollten uns zur Gottesmutter nach Lourdes aufmachen. Die freien Tage um Ostern boten sich an. Mehr als 600 km Entfernung waren zu bewältigen. Dennoch entschieden wir uns, die Fahrt über die Straße per Autostopp zu machen. Quartier würden wir in den Priesterseminaren und kirchlichen Häusern zu finden versuchen. Der eine oder andere Pfarrer dürfte uns Pilger gewiss auch einmal zum Essen einladen. Natürlich blieben uns die unvermeidbaren Komplikationen und Widrigkeiten – mir stahl man etwa irgendwann 100 DM, meine ganze Geldreserve – nicht erspart. Aber Lourdes entschädigte uns reichlich: ein Ort des Betens, der besonders im Bereich der Erscheinungsgrotte wie selbstverständlich auch uns erfasste; die große, internationale Feier der Osternacht in der eben fertiggestellten riesigen unterirdischen Kathedrale; nicht zuletzt aber unser Dienst an dem brancard, an der fahrbaren Krankenbahre. Mit ihr halfen wir den vielen Leidenden, die in Lourdes bei der Jungfrau Maria Heilung und neue Hoffnung suchten.

Die Zeit im Seminar in Frankreich hat mich geprägt, als Menschen und als Priester. Freundschaften mit Franzosen, die ich durch das eine Jahr in diesem Land knüpfte, haben mich ein Leben lang begleitet und getragen. Eine dieser Freundschaften war die mit Jean-Marie Lustiger, dem späteren Kardinal von Paris (gest. 2007). Er kam aus einer jüdischen Familie und hatte über Jahre im besetzten Frankreich selbst unter den Nazis gelitten. Seine Mutter war in Auschwitz vergast worden. Wir sahen uns erstmals 1967 bei einer Studenten-Wallfahrt nach Chartres, die er nach Jahren wieder ins Leben gerufen hatte. Sein tiefer Glaube trat mir vor Augen, als er als Leiter des Studenten-Zentrums Richelieu an der Pariser Sorbonne nach einem deutschen Priester für sein Leitungsteam Ausschau hielt und ganz auf das innere Sensorium eines solchen für eine tief innere geistliche Empfindung setzte. Er wählte dafür die Worte: „Ich suche jemanden, der den Geschmack Gottes hat.“

Nicht dass er den Gesuchten in meiner Person gefunden hätte! Doch unsere Begegnung hatte nachhaltige Folgen. Wir sahen uns dann und wann in Paris oder später in Rom. Regelmäßig sandte er mir seine Publikationen. Zur Seligsprechung von Edith Stein am 1. Mai 1987 begleitete ich ihn bei der liturgischen Feier. Dieser Gottesdienst im Kölner Fußballstadion schien seiner Seele offenbar auf einmal den ganzen Horror der Verfolgung, das ganze Leid der Juden nochmals aufzuladen. Nach der heiligen Messe blieb ich an seiner Seite, und er brachte bei der nicht eben kurzen Busfahrt in die Stadt kein einziges Wort heraus. Auch bei der Seligsprechung von Alfred Delp in München waren wir zusammen. Dort sagte er mir nach der Eucharistiefeier spontan und wie befreit: „Jetzt kann ich wieder atmen.“ Ein gutes Jahr vor seinem Tod trafen wir uns ein letztes Mal. Er besuchte mich in Rom und schrieb in mein Gästebuch: „Die Freundschaft in Christus ist ein unzerstörbares Geschenk, weil sie aus der Liebe geboren wird. Ich sage Gott Dank für den Weg, den er uns gemeinsam im Dienst der Kirche gehen ließ, ob wir uns nahe oder fern waren“ (15. Januar 2006).

Ein anderer Mensch, der mich schon in jungen Jahren tief beeindruckt hatte und dessen Vorbild mich immer ansprach, ist Franz Stock. Die Gräben des Hasses und der Rache zwischen Personen, Völkern und Rassen zuzuschütten, bedarf zuallererst der Klugheit und des Einsatzes von Politikern und allen Menschen guten Willens. Dennoch lehrt leider die Erfahrung, dass menschliches Engagement oft genug nicht das ersehnte Gelingen bringt. Am Leben von Franz Stock ist abzulesen, bis in welche Tiefen ein notwendiger, anstehender Versöhnungsprozess vorzustoßen hat. Diesen Priester meiner Heimatdiözese nötigte er zur Totalhingabe, als er seine Berufung entdeckte, die „Erbfeindschaft“ zwischen Franzosen und Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg zu beenden. In der Jugend entwickelte er eine bemerkenswerte Zuneigung zu Frankreich und den Franzosen. Zwischen den beiden Kriegen, im Jahr 1926, machte er sich entgegen aller verbreiteten Rachepropaganda auf, um an einem Friedenskongress in Bierville teilzunehmen. Als Priester wählte er später die deutsche Gemeinde in Paris für den Seelsorgsdienst und ließ sich 1934 zu deren Rektor ernennen. Gegen Ende des Krieges oblag ihm die priesterliche Begleitung der zum Tod verurteilten französischen Widerstandskämpfer und nach Kriegsende die der verurteilten deutschen Wehrmachtsangehörigen.

Aufzeichnungen über seine Gespräche mit den Todeskandidaten, über seine Versuche des Tröstens und über sein Mitleiden liegen uns noch vor. Dieses einfache Schulheft erzählt uns, dass er mehr als tausend Verurteilten oft mit „tiefster Erschütterung“ beistand. Die Schriftstellerin Ida Friederike Görres riet, sich beim Lesen dieses Tagebuchs allein zurückzuziehen; denn niemand könne sicher sein, dass ihn Stocks Notizen nicht zu Tränen rührten. Später war Franz Stock Regens, das heißt Leiter, des improvisierten Priesterseminars von deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich, dem Séminaire des Barbelés (Seminar hinter Stacheldraht) in Chartres. In ihm lebten Anfang 1946 429 Seminaristen. Nach dessen Auflösung blieb Franz freiwillig als Seelsorger bei den zahlreichen deutschen Kriegsgefangenen, die nach dem Krieg nicht nach Deutschland zurückkehren wollten. Am 24. Februar 1948 starb er mit nur 43 Jahren, verbraucht und unbeachtet. Als Nachruf klagt der Intellektuelle Joseph Folliet in der Zeitschrift „Témoignage Chrétien“ über sein Begräbnis: „Man sagt, die Erfordernisse der Politik ließen die Teilnahme größerer Gruppen der Bevölkerung unerwünscht erscheinen. Armselige Politik! Armselige Politiker!“

Auch Charles de Foucauld war ein Mensch, dessen Leben und Werk mich seit meiner Zeit in Frankreich nicht mehr in Ruhe ließ. Während des Studiums in Lyon dachte ich oft an Autrêches und unseren Besuch in der Fraternität des seligen Bruders Karl. Zwischen zwei Studiensemestern versuchte ich im April 1958 im Postulat Saint-Rémy/Montbard herauszufinden, ob Gott mich für die Gemeinschaft der Kleinen Brüder Jesu bestimmt hätte. Das wurde keine Ferienbeschäftigung: schwere körperliche Arbeit in Wald oder Feld, karger Essens- und Lebensstil, wenig Schlaf, ein Miteinander auf engstem Raum. Gleichzeitig verstärkte sich in mir die schon in Autrêches erlebte Bewunderung für diese Lebensweise.

In Hochstimmung machte ich mir am Bahnhof zwischen zwei Zügen einige Notizen: Solche Gemeinschaften sind wie ein Zeichen, das andere ohne Worte für Jesus Christus gewinnen kann. Die Brüder stützen das aktive Apostolat der Seelsorger und Missionare, indem sie beten und stellvertretend auch für andere die Gemeinschaft mit dem erlösenden Herrn suchen. In der Gegenwart des eucharistischen Christus opfern sie sich mit Jesus dem Vater. Sie bezeugen mit ihrem Leben, dass die Kontemplation in allem Engagement die Kraft der Aktion ist. In der Mitte der Brüder weiß man sich geborgen und fühlt sich wohl. Sie lassen sich in der Anbetungsstunde vor dem Altarsakrament vom Herrn formen und nähren sich dabei von seinem Wort. Auch wenn Gott in jedem Menschen wohnt, auch wenn Christus unter den zwei oder drei ist, die sich in seinem Namen versammelt haben; auch wenn er selbst in der Heiligen Schrift zu uns spricht – so vermag doch der Herr in der Brotsgestalt uns auf besondere Weise zu vereinnahmen und umzuformen. Seine sichtbare Präsenz bewegte leichter zum Akt der Hingabe an ihn; er wurde zur Brücke für die geistliche Begegnung mit seinem Kreuzesopfer und der Kraft seiner Auferstehung; er verlängerte den Höhepunkt der Eucharistiefeier in den gegenwärtigen Augenblick. Dabei war das in uns aufbrechende Gefühl hilfreich und gefährlich zugleich. Doch die Nähe zum nüchternen Wort des Evangeliums und die unabdingbare Selbstdisziplin bewahrten uns vor dem Geschmack an sentimentaler Ergriffenheit. Der männlich-nüchterne Ton untereinander und die Härte des Lebens, wie ich sie im Postulat erlebte, taten ein Übriges und sorgten für eine gesunde Erdung.

Auch wenn der Aufenthalt nur kurz war, so sprach mich die erlebte Brüderlichkeit fühlbar an. Ihre Offenheit beim Sprechen über ihre Gottesbeziehung war mir neu und niemals peinlich; bei der „Lebensbetrachtung in Gemeinschaft“ (révision de vie) zeigte sich mir das Glück der erfahrenen Christusnähe und das Ringen um seine Freundschaft. Die Brüder suchten das klärende Licht der Offenbarung in der immer neuen Hinwendung zu Gott, und für sie durchdrangen sich Lebens- und Glaubenswelt. Gleichzeitig prüften sie ihre Verfügungsbereitschaft den Mitmenschen gegenüber; diese durchdrang die Erkenntnis Jesu Christi und ihr Verhältnis zum Herrn. Auch Not und Freude des Lebens wurden so zum Vehikel für ihre Christusbeziehung.

Dass ich trotz solchen seelischen Bebens den Weg zum Weltpriestertum nicht verließ, hatte einen letztlich einfachen Grund: Nach einem Monat im Postulat erkrankte ich; ich war den körperlichen Anstrengungen einfach nicht gewachsen. Das nahm ich als Hinweis „von oben“.

Einfühlung: breite Brücke zum Du

Unser spiritueller Seismograph korrespondiert mit unseren Lebensumständen. Reife im Glauben nimmt demnach auch die Alltagserfahrungen und deren Impulse ernst. Hören auf Gott ist nicht auf die eigene mystische Tiefe fixiert. Recht verstanden gewinnt der Mensch geistliches Unterscheidungsvermögen ja ohnehin nicht ohne die Tore seiner Sinne. Das Gewicht von Communio, von Gemeinschaft in der Kirche, ist prüfbar am Miteinander der Christen. In meiner Paderborner Zeit, nach meiner Rückkehr aus Frankreich, unterhielt ich mich eines Tages wieder einmal mit Heinrich Wienken, der mir auf dem Weg zum Priestertum einige Semester voraus war. Er stammte von einem Bauernhof in Südoldenburg und war Spätberufener. Mich beschäftigte die Frage, wie ich wohl einmal in dem so bunten Feld seelsorglicher Herausforderungen die wirklich dringlichen Ziele ausmachen könnte. Bislang hatte ich Mitseminaristen erlebt, die von Plänen für die künftige Arbeit überschäumten, und ich fühlte mich ihnen gegenüber ziemlich unbedarft. Er darauf in seiner trockenen Art: „Du musst nur Augen und Herz offen halten. An Anregungen wird es dir nicht fehlen. Diese hast du zu prüfen, dann Überzeugendes auszuwählen und konsequent durchzuziehen.“ Seine Haltung widersprach offenbar der verbreiteten Vorstellung von der Beziehung Gottes zur Welt: als hätte der Schöpfer bloß irgendwann den Anstoß gegeben für das Weltgeschehen und sich dann zurückgezogen – wie ein Uhrmacher, der sein Werk aufzieht und es dann sich selbst überlässt. Nein, nach ihm war Gott in unserm Leben. Dessen Umstände und unsere Weggenossen waren oft genug seine Boten. Durch sie lenkte Gott unsere Geschichte und erwartete, dass jeder von uns seine ganz persönliche Antwort gab. Ich habe mir gewiss die Auffassung meines Mitseminaristen nicht auf den Spiegel geschrieben, doch im Rückblick erkenne ich, wie sie sich in meinem Leben bewahrheitete.

Niemand kann ja übersehen, dass keiner allein unterwegs ist, sondern vielmehr mit anderen. Und der viel zitierte Satz „Niemand ist eine Insel“ gilt ohne Frage auch für unseren Glaubensweg. Er wurde zuerst im elisabethanischen England von dem Dichter John Donne (gest. 1631) formuliert. Ähnlich lehrte uns schon seit der Antike die Philosophie, dass menschlicher Geist und menschliches Wollen im Gegensatz zum tierischen Instinkt die Kraft haben, eine geistige Brücke über Raum und Zeit hinweg zu anderen Menschen zu bauen. Uns kennzeichnet Beziehungsfähigkeit, mehr noch: Sie ist es letztlich, die uns zur Reife bringt. Unser Selbst verhält sich von Anfang an zugleich zu anderen: „Das Ich erwacht, sich angeblickt und angerufen erfahrend, als Du.“ Dann aber gilt, dass sich unser Wesen ohne Offenheit für ein Du nicht entfalten kann. Darum hat das Ich über sich hinauszusehen „in selbstvergessenem Erwidern auf sein Du und dessen Anblick. Ihm dankt es sich, hat jedes Ich doch nur als Du eines Du sich erstlich gefunden.“2

Die Verwiesenheit auf den Andern ist mir ein Freiheitsraum für Begegnung. Sie kann mir im Du eine neue Welt erschließen – in der alltäglichen Normalität wie beim elektrisierenden Ereignis, gegenüber vertrauten Weggefährten, Lebens-Führern oder Gott-gesandten Glaubensboten. Bislang verschlossener Reichtum tut sich auf in dem Maß, in dem ich mich von einem Mitmenschen „treffen“ lasse. Wenn er sein Eigenstes preisgibt, mag seine Geschichte zu meiner eigensten werden. So nehme ich dank meiner Beziehungsfähigkeit Anteil und werde zu einem Beschenkten – freilich unter der Bedingung, dass ich mich in den Mitmenschen und dessen Erfahrungsfelder einfühle. Dann werde ich in seine Mitwelt eingebunden. Und nicht länger bestimmen lediglich meine eigenen geschichtlich-greifbaren Daten die Richtung meines Lebensweges. Auf das Fällen meiner Entscheidungen wirken sich fraglos auch die Lebensmaßstäbe, Wertvorstellungen und der Feinsinn derer aus, denen ich in einem Netz der Zuneigung und Ehrerbietung verbunden bin.

Das waren für mich persönlich die Altersgenossen und Schulkameraden, die Mitstudenten und Freunde, gottverbundene Personen und geistliche Hirten, Arbeitsbekanntschaften und nicht minder die letzten Nachfolger des Apostels Petrus. So weitete sich durch andere mein seelischer Rezeptionsbereich erheblich. Dabei schlug sich einprägsam bei mir nieder, was sie bewegte – ihre Freuden und Schmerzen, die Erlebnisfelder, die auf sie einwirkten, und die Stachel der Beschwernisse, die sie quälten. „Einfühlung“ oder auch „Empathie“ ist eine heute oft erwünschte Fähigkeit – nicht als Zwang zur mechanischen Nachahmung, aber als Schule der Erkenntnis vom Menschsein des Mitmenschen. Einfühlung hat erwiesenermaßen ihren tiefen Sinn sowohl für unsere Alltagsorientierung wie für unseren Weg zu Gott. Er meldet sich zu diesem Zweck auf vielerlei Weise in jedem von uns, um uns zu führen. Hellhörigen mag dann eine innere Stimme zum Kompass werden, der sie lenkt. Mein Leben lang habe ich versucht, auf diese Stimme in mir zu achten. Für die großen Seelsorger der frühen Christenheit war der Hinweis auf die innere göttliche Weisung ein fester Bestandteil ihrer Predigt. Sie lebten selbst die Präsenz von Vater, Sohn und Heiligem Geist im gläubigen Christen. Die Dreifaltigkeit sahen sie als einen kostbaren Schatz unserer Seele, dem sich der Glaubende mit der Selbstvergessenheit eines Liebenden zuzuwenden hat. Dabei bedienten sich die Kirchenväter für unsere Verwiesenheit auf Gott selbst einer Erfahrung, die jeder machen kann. Sie nutzten unsere gängige Wahrnehmung und deuteten sie.

Der Märtyrerbischof Irenäus von Lyon (gest. um 202) etwa lehrt, der Mensch könne bei sich selbst beobachten, wie sich die Nähe Gottes oder die Ferne von ihm auf ihn auswirkten: Er könne spüren, dass es unendlich viel besser sei, bei diesem Gott zu sein. Dieser Gott wolle durch die leidvolle Erfahrung der Ferne von ihm uns zur Erfahrung seiner Nähe führen:

„Durch die Großmut, die Gott ihm erwies, lernte der Mensch beides kennen, das Gute des Gehorchens und das Böse des Ungehorsams, auf dass das Auge des Geistes in der Eigenerfahrung von beidem einsichtig die Wahl des Besseren vollziehe, nie mehr träge und nachlässig sei für Gottes Gebot und am eigenen Leibe verspürend, dass es das Böse ist, nie mehr auch nur versuche, was ihm das Leben raubt.“

Der Theologe – einer der größten der Christenheit – nimmt dann den Gesichts- und den Geschmackssinn als Beispiele dafür, dass der Mensch ja durch die Gegensatzerfahrung von „weiß“ und „schwarz“ bzw. von „süß“ und „bitter“ in sich selbst eine Unterscheidungsfähigkeit habe. Diese gelte es nun auch auf das Gottesverhältnis anzuwenden. Denn Gott selbst lasse sich herab, uns im Inneren unseres Herzens selbst anzuleiten. Er selbst weise den Weg – wenn wir nur genügend Feinfühligkeit für das Spüren und ausreichend Gehorsam gegen seinen Willen entwickeln.3