3,99 €

Mehr erfahren.

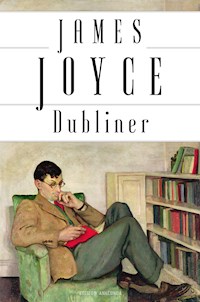

- Herausgeber: Anaconda Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Edition Anaconda

- Sprache: Deutsch

Lässt sich eine Stadt durch die Menschen beschreiben, die in ihr leben? Und umgekehrt ein Mensch durch die Stadt, aus der er kommt? James Joyce ist dies mit seinem Reigen von Erzählungen über die Seele Dublins und seiner Bewohner auf bahnbrechende Weise gelungen. ‘Dubliner’ porträtiert in berührenden Menschenschicksalen eine Metropole zwischen Kleinmut und Aufbruch. Der erste Wurf des jungen Joyce fasziniert durch die andeutende und doch tiefenscharfe Zeichnung der Figuren und ihrer Konflikte. Es verschafft den besten Zugang in das Werk des großen irischen Schriftstellers.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 336

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

JAMES JOYCE

Dubliner

Aus dem Englischenneu übersetzt von Jan Strümpel

Anaconda

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.

© 2015 Anaconda Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlagmotiv: Brigid Ganly (1909–2002), »The Dramatist«, Dublin City Gallery, The Hugh Lane, Ireland / Bridgeman Images Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de

ISBN 978-3-7306-9155-7V002 www.anacondaverlag.de

Inhalt

Die Schwestern

Eine Begegnung

Arabia

Eveline

Nach dem Rennen

Zwei Kavaliere

Die Pension

Eine kleine Wolke

Entsprechungen

Erde

Ein betrüblicher Fall

Efeutag im Sitzungszimmer

Eine Mutter

Gnade

Die Toten

Die Schwestern

Diesmal gab es keine Hoffnung mehr für ihn: Es war der dritte Schlaganfall. Abend für Abend war ich am Haus vorbeigegangen (es waren Ferien) und hatte das erleuchtete Fensterquadrat betrachtet, und Abend für Abend leuchtete es für mich auf die gleiche Weise, schwach und gleichmäßig. Wäre er tot, dachte ich, würde ich den Widerschein von Kerzen auf dem verdunkelnden Vorhang sehen, denn ich wusste, dass man neben den Kopf einer Leiche zwei Kerzen stellen musste. Oft hatte er zu mir gesagt: Ich werde nicht mehr lange leben, und ich hatte seine Worte für unnütz gehalten. Jetzt wusste ich, sie waren wahr. Jeden Abend, wenn ich das Fenster hinaufblickte, sprach ich leise das Wort Paralyse vor mich hin. Es hatte in meinen Ohren immer sonderbar geklungen, wie das Wort Gnomon bei Euklid oder das Wort Simonie im Katechismus. Nun klang es für mich wie der Name eines übelwollenden, sündigen Wesens. Es entsetzte mich, doch zugleich zog es mich an, sein todbringendes Werk zu betrachten.

Der alte Cotter saß rauchend am Feuer, als ich zum Abendessen herabkam. Während meine Tante mir eine Kelle Haferbrei gab, sagte er, als greife er eine zuvor von ihm geäußerte Bemerkung auf:

– Nein, ich würde nicht sagen, dass er wirklich … aber er hatte so was Seltsames … so was Unheimliches an sich. Ich sag’ dir meine Meinung …

Er zog an seiner Pfeife, zweifellos legte er sich dabei seine Meinung zurecht. Dummer alter Langweiler! Als wir ihn kennenlernten, war er ganz interessant, er erzählte von Brennblasen und Nachlauf, doch bald war ich von ihm und seinen endlosen Destillerie-Geschichten gelangweilt.

– Ich habe eine eigene Theorie dazu, sagte er. Ich meine, es war einer dieser … sonderbaren Fälle … Und doch kann man kaum sagen …

Er zog erneut an seiner Pfeife und behielt seine Theorie für sich. Mein Onkel sah, wie ich vor mich hinblickte, und sagte zu mir:

– Also, du wirst es nicht gern hören, aber dein alter Freund ist nicht mehr.

– Wer?, fragte ich.

– Father Flynn.

– Ist er tot?

– Mr Cotter hier hat es uns eben gesagt. Er ist am Haus vorbeigekommen.

Mir war bewusst, dass ich unter Beobachtung stand, also aß ich weiter, als wäre die Nachricht für mich nicht von Interesse. Mein Onkel erklärte dem alten Cotter:

– Der junge Mann und er waren dicke Freunde. Der alte Bursche hat ihm viel beigebracht, muss man sagen; und es heißt, dass er ihn sehr gern hatte.

– Gott sei seiner Seele gnädig, sagte meine Tante andächtig.

Der alte Cotter sah mich eine Weile an. Ich spürte den prüfenden Blick seiner kleinen schwarzen Knopfaugen, doch ich wollte ihm nicht den Gefallen tun, von meinem Teller aufzuschauen. Er widmete sich wieder seiner Pfeife und spuckte schließlich barsch in den Kamin.

– Mir wäre das nicht recht, sagte er, wenn meine Kinder sich allzu sehr mit so einem Mann einließen.

– Wie meinen Sie das, Mr Cotter?, fragte meine Tante.

– Was ich meine, ist, sagte der alte Cotter, es ist schlecht für Kinder. Ich sehe das so: Junge Leute sollen rumlaufen und mit jungen Leuten ihres Alters spielen und nicht … Stimmt’s, Jack?

– Ganz meine Auffassung, sagte mein Onkel. Er soll lernen, sich durchzusetzen. Ständig sage ich unserem Rosenkreuzer hier: Treib Sport. In seinem Alter habe ich jeden, wirklich jeden Morgen kalt gebadet, winters wie sommers. Und das nützt mir bis heute. Bildung ist ja schön und gut … Vielleicht will Mr Cotter mal von der Hammelkeule probieren, fügte er an meine Tante gewendet hinzu.

– Nein, nein, für mich nicht, sagte der alte Cotter.

– Meine Tante holte den Teller von der Anrichte und stellte ihn auf den Tisch.

– Aber warum finden Sie, dass es nicht gut ist für Kinder, Mr Cotter?, fragte sie.

– Es ist schlecht für Kinder, sagte der alte Cotter, weil sie so leicht zu beeinflussen sind. Wenn Kinder solche Sachen sehen, nicht wahr, dann wirkt sich das aus …

Ich stopfte mir den Mund mit Haferbrei voll aus Angst, meinen Ärger nicht länger zurückhalten zu können. Beschränkter, alter, rotnasiger Schwachkopf!

Spät schlief ich ein. Obwohl ich wütend war auf den alten Cotter, weil er mich wie ein Kind behandelte, zerbrach ich mir den Kopf auf der Suche nach einem Sinn in seinen nicht beendeten Sätzen. Im Dunkel meines Zimmers stellte ich mir vor, ich sähe erneut das Gesicht des Gelähmten. Ich zog mir die Bettdecke über den Kopf und versuchte an Weihnachten zu denken. Doch das graue Gesicht verfolgte mich weiter. Es nuschelte, und ich begriff, dass es etwas beichten wollte. Ich fühlte, wie meine Seele in einen angenehmen, lasterhaften Bereich entwich, und sah, wie es auch dort auf mich wartete. Es begann mir mit nuschelnder Stimme etwas zu beichten, und ich fragte mich, warum es ständig lächelte und warum die Lippen vor Speichel so feucht waren. Doch dann fiel mir ein, dass es an Paralyse gestorben war, und ich bemerkte, dass ich selbst leicht lächelte, wie um den Simonisten von seiner Sünde loszusprechen.

Am nächsten Morgen ging ich nach dem Frühstück los, um nach dem kleinen Haus in der Great Britain Street zu sehen. Es war ein bescheidener Laden, der etwas ungenau als Textilien firmierte. Die Textilien umfassten im Wesentlichen Babyschühchen und Schirme, und an normalen Tagen hing ein Zettel im Fenster mit der Aufschrift: Neubespannung von Schirmen. Jetzt war kein Zettel zu sehen, weil die Fensterläden geschlossen waren. Ein Trauersträußchen war mit einem Band am Türklopfer befestigt. Zwei arme Frauen und ein Telegrammbote lasen die Karte am Sträußchen. Auch ich trat näher und las:

1. Juli 1895

Reverend James Flynn

(ehemals S. Catherine’s Church, Meath Street),im Alter von 65 Jahren.

R.I.P.

Was auf der Karte zu lesen war, machte mir seinen Tod zur Gewissheit, und es störte mich, dass ich nun nicht weiter wusste. Wäre er nicht tot, ich wäre in das kleine dunkle Zimmer hinter dem Laden gegangen, wo er in seinem Armsessel beim Feuer gesessen hätte, fast vollständig bedeckt von seinem Überzieher. Meine Tante hätte mir vielleicht ein Päckchen Schnupftabak für ihn mitgegeben, und diese Gabe hätte ihn aus seinem Schläfchen gerissen. Meine Aufgabe war es stets, das Päckchen in seine schwarze Schnupftabaksdose zu füllen, denn seine Hände zitterten zu sehr, als dass er es geschafft hätte, ohne die Hälfte des Tabaks auf dem Boden zu verstreuen. Selbst wenn er seine große zitternde Hand an seine Nase führte, rieselten ihm kleine Tabakwölkchen durch die Finger auf seinen Mantel. Es mochte dieser beständige Niederschlag an Schnupftabak gewesen sein, der seiner alten Priesterkleidung ihre grünlich-verblichene Erscheinung verliehen hatte, denn das rote Taschentuch, ganz schwarz von den Tabakflecken einer Woche, mit dem er die herabgefallenen Krümel fortzuwischen versuchte, war keine große Hilfe.

Ich wollte hineingehen und nach ihm sehen, doch mir fehlte der Mut, anzuklopfen. Langsam lief ich weiter auf der sonnenbeschienenen Seite der Straße und las im Vorübergehen all die theatralische Werbung in den Schaufenstern. Mich befremdete, dass weder ich noch der Tag in Trauerstimmung zu sein schien, und es verärgerte mich regelrecht, in mir ein Gefühl von Freiheit zu entdecken, als sei ich durch seinen Tod von etwas befreit worden. Das überraschte mich, da doch am Abend zuvor mein Onkel über ihn gesagt hatte, er habe mir viel beigebracht. Er hatte am Irish College in Rom studiert und mich die richtige Aussprache des Lateinischen gelehrt. Er hatte mir Geschichten über die Katakomben erzählt und über Napoleon Bonaparte, und er hatte mir erklärt, was die verschiedenen zeremoniellen Handlungen während der Messe bedeuteten und was die unterschiedlichen Gewänder des Priesters. Manchmal erlaubte er sich den Spaß, mir schwierige Fragen zu stellen, etwa, was man in bestimmten Situationen tun sollte oder ob diese oder jene Sünde eine tödliche sei oder eine verzeihliche oder einfach nur eine Unzulänglichkeit. Seine Fragen zeigten mir, wie vielschichtig und geheimnisvoll gewisse Institutionen der Kirche waren, die ich für ganz simple Handlungen gehalten hatte. Die Pflichten des Priesters im Zusammenhang mit dem Abendmahl und dem Beichtgeheimnis erschienen mir so bedeutsam, dass ich mich fragte, wie jemals einer den Mut hatte aufbringen können, sich diese zu seiner Aufgabe zu machen, und es überraschte mich nicht, als er mir sagte, dass die Kirchenväter Bücher so dick wie das Dubliner Adressverzeichnis und eng gesetzt wie die Bekanntmachungen in der Zeitung geschrieben hatten, um all diese vertrackten Fragen zu erläutern. Wenn ich daran dachte, konnte ich oft keine Antwort geben oder nur eine sehr dümmliche und zögerliche, woraufhin er lächelte und zwei, drei Mal den Kopf schüttelte. Manchmal ging er die Antworten bei der Heiligen Messe mit mir durch, die ich auswendig lernen sollte, und wenn ich sie herunterleierte, lächelte er nachdenklich und nickte mit dem Kopf, während er ab und an große Ladungen Schnupftabak einsog, im Wechsel durch beide Nasenlöcher. Wenn er lächelte, entblößte er seine großen, verfärbten Zähne und seine Zunge lag auf seiner Unterlippe – eine Angewohnheit, die mich zu Beginn unserer Bekanntschaft, als ich ihn noch nicht so gut kannte, verunsicherte.

Während ich in der Sonne dahinging, fiel mir ein, was der alte Cotter gesagt hatte, und ich versuchte mich zu erinnern, wie der Traum weitergegangen war. Ich erinnerte mich, dass mir lange Samtvorhänge und eine pendelnde Lampe altertümlichen Stils aufgefallen waren. Ich spürte, dass ich sehr weit weg gewesen war, in einem Land mit seltsamen Bräuchen – in Persien, dachte ich … Doch an das Ende des Traums konnte ich mich nicht erinnern.

Am Abend nahm meine Tante mich mit auf einen Besuch im Trauerhaus. Die Sonne war bereits untergegangen, doch die nach Westen gehenden Fensterscheiben der Häuser reflektierten das lohfarbene Gold einer großen Wolkenbank. Nannie empfing uns im Flur, und da es sich nicht gehört hätte, laut auf sie einzusprechen, schüttelte ihr meine Tante stellvertretend für uns alle die Hand. Die alte Frau zeigte fragend nach oben, und auf das Nicken meiner Tante hin mühte sie sich uns voran die enge Treppe hinauf, mit ihrem gebeugten Kopf kaum auf der Höhe des Geländers. Auf dem ersten Absatz hielt sie an und wies auffordernd in Richtung der offenen Tür zum Zimmer des Toten. Meine Tante betrat es, und da die alte Frau sah, dass ich zögerte hineinzugehen, wiederholte sie mehrfach ihre Geste der Ermunterung.

Auf Zehenspitzen ging ich hinein. Der Raum war durch die Spitzenbordüre der Jalousie von dunkel-goldenem Licht durchflutet, in dem die Kerzen wie bleiche, dünne Flammen erschienen. Er war eingesargt. Nannie machte den Anfang, und wir drei knieten am Fußende des Bettes nieder. Ich tat, als würde ich beten, doch ich konnte meine Gedanken nicht sammeln, weil mich das Murmeln der alten Frau ablenkte. Mir fiel auf, wie ungeschickt ihr Kleid am Rücken geschlossen war und wie stark die Absätze ihrer Stoffschuhe auf einer Seite ausgetreten waren. Ich meinte zu sehen, dass der alte Priester lächelte, wie er da in seinem Sarg lag.

Aber nein. Als wir uns erhoben und ans Kopfende des Bettes traten, sah ich, dass er nicht lächelte. Da lag er, ernst und üppig, gekleidet wie für den Altar, mit einem Kelch locker in seinen großen Händen. Sein Gesicht war sehr wild, grau und riesig, mit höhlenartigen schwarzen Nasenlöchern und umgeben von einem kärglichen weißen Pelz. Ein schwerer Duft hing im Zimmer – die Blumen.

Wir bekreuzigten uns und gingen. In dem kleinen Zimmer unten sahen wir Eliza würdig in ihrem Sessel sitzen. Ich tastete mich voran zu dem Stuhl in der Ecke, auf dem ich stets saß, während Nannie zur Anrichte ging und eine Karaffe Sherry und einige Weingläser hervorholte. Sie stellte sie auf den Tisch und lud uns ein auf ein Gläschen Wein. Dann goss sie auf Geheiß ihrer Schwester Sherry in die Gläser und reichte sie uns. Sie wollte mir auch einige Cream Cracker aufdrängen, doch ich lehnte sie ab, weil ich zu viel Geräusch beim Essen zu machen glaubte. Von meiner Ablehnung schien sie ein wenig enttäuscht zu sein, und sie ging leise hinüber zum Sofa, wo sie sich hinter ihrer Schwester niedersetzte. Niemand sprach: Alle starrten wir in den leeren Kamin.

Meine Tante wartete, bis Eliza geseufzt hatte, dann sagte sie:

– Ach, jetzt ist er in einer besseren Welt.

Eliza seufzte erneut und senkte zustimmend den Kopf. Meine Tante befühlte den Stiel ihres Weinglases und nahm dann einen kleinen Schluck.

– Ist er … friedlich?, fragte sie.

– Oh, ganz friedlich, Ma’am, sagte Eliza. Es ließ sich gar nicht genau sagen, wann er seinen letzten Atemzug tat. Er hatte einen schönen Tod, Gott sei gedankt.

– Und alles …?

– Father O’Rourke war am Dienstag bei ihm, hat ihn gesalbt und vorbereitet und alles.

– Da wusste er schon?

– Er war recht gefasst.

– Er sieht auch recht gefasst aus, sagte meine Tante.

– Das hat die Frau, die hier war, um ihn zu waschen, auch gesagt. Sie hat gesagt, er wirkt, als würde er schlafen, er wirkt so friedlich und gefasst. Wer hätte gedacht, dass er eine so schöne Leiche abgibt.

– Ja, wirklich, sagte meine Tante.

Sie nippte noch einmal an ihrem Glas und sagte:

– Nun, Miss Flynn, auf jeden Fall muss es sehr tröstlich für Sie sein, zu wissen, dass Sie alles nur Erdenkliche für ihn getan haben. Sie waren beide sehr gut zu ihm, das muss ich sagen.

Eliza glättete ihr Kleid über den Knien.

– Ach, der arme James!, sagte sie. Gott weiß, dass wir alles nur Erdenkliche getan haben, so arm wir auch sind – solange er da war, sollte es ihm an nichts fehlen.

Nannie hatte ihren Kopf gegen das Sofakissen gelehnt und schien gleich einzunicken.

– Unsere arme Nannie, sagte Eliza und schaute sie an, sie ist völlig erschöpft. Die ganze Arbeit, ihre und meine, die Frau herholen, die ihn gewaschen hat, dann ihn aufbahren, dann der Sarg und dann alles für die Messe in der Kapelle anordnen. Ohne Father O’Rourke hätten wir das alles überhaupt nicht geschafft. Von ihm haben wir die vielen Blumen und die beiden Kerzenständer aus der Kapelle gekriegt und er hat die Anzeige für den Freeman’s General verfasst und sich um den ganzen Papierkram für den Friedhof und James’ Versicherung gekümmert.

– Das war eine gute Tat von ihm, sagte meine Tante.

Eliza schloss ihre Augen und schüttelte langsam den Kopf.

– Ach, die besten Freunde sind immer noch die alten, sagte sie, wenn es darauf ankommt, ist nur auf sie Verlass.

– Gewiss, das stimmt, sagte meine Tante. Und ich bin sicher, dass er Sie und alle Ihre Wohltaten ihm gegenüber nicht vergessen wird, jetzt, da er den ewigen Frieden gefunden hat.

– Ach, der arme James!, sagte Eliza. Uns hat er wenig Umstände gemacht. Im Haus hat man ihn kaum mehr gehört als jetzt. Und doch weiß ich, dass er nun dahin ist und all das.

– Wenn einmal alles überstanden ist, wird er Ihnen fehlen, sagte meine Tante.

– Das weiß ich, sagte Eliza. Ich werd’ ihm seine Tasse Kraftbrühe nicht mehr bringen und Sie ihm keinen Schnupftabak mehr schicken, Ma’am. Ach, der arme James!

Sie hielt inne, als halte sie Zwiesprache mit der Vergangenheit, dann bemerkte sie scharfsinnig:

– Allerdings war mir in letzter Zeit aufgefallen, dass etwas Seltsames mit ihm vorging. Jedes Mal, wenn ich ihm seine Suppe hereinbrachte, war sein Brevier zu Boden gefallen, und er lag eingesunken in seinem Stuhl, mit offenem Mund.

Sie legte einen Finger an ihre Nase und runzelte die Stirn, dann fuhr sie fort:

– Und doch sagte er die ganze Zeit, dass er eines schönen Tages vor Ende des Sommers hinausfahren werde, um noch einmal das Haus zu sehen, in dem wir alle geboren wurden, unten in Irishtown, und mich und Nannie würde er mitnehmen. Wir müssten bloß eins dieser neumodischen Gefährte nehmen, von denen Father O’Rourke ihm erzählt hatte, die keinen Lärm machen, die mit den rheumatischen Reifen – ein Tag wär billig, sagte er, bei Johnny Rush gegenüber, und wir alle drei würden eines Sonntagabends rausfahren. Diese Idee hat ihn beschäftigt … Der arme James!

– Gott sei seiner Seele gnädig!, sagte meine Tante.

Eliza holte ihr Taschentuch hervor und wischte sich damit die Augen. Dann steckte sie es wieder in ihre Tasche und schaute eine Zeit lang ohne etwas zu sagen in den leeren Kamin.

– Er war immer viel zu gewissenhaft, sagte sie. Die Pflichten des Priesteramts waren zu viel für ihn. Und damit war sein Leben, man könnte sagen, durchkreuzt.

– Ja, sagte meine Tante. Er war ein enttäuschter Mann. Man hat es ihm angesehen.

Eine Stille senkte sich auf das kleine Zimmer, und unter ihrem Schutz trat ich an den Tisch und probierte von meinem Sherry, dann kehrte ich leise zu meinem Stuhl in der Ecke zurück. Eliza schien tief in Gedanken versunken zu sein. Wir warteten respektvoll, dass sie die Stille durchbreche, und nach einer langen Pause sagte sie langsam:

– Es war der Kelch, den er zerbrochen hat … Damit fing alles an. Natürlich, sie sagten, es wäre nicht schlimm, also, weil nichts in ihm drin gewesen war. Und doch … Sie sagten, der Junge sei schuld gewesen. Aber der arme James war so nervös, Gott sei ihm gnädig!

– Und das war alles?, sagte meine Tante. Ich hatte so was gehört …

Eliza nickte.

– Das hat seiner Seele zugesetzt, sagte sie. Danach begann er vor sich hin zu brüten, mit niemandem mehr zu reden und allein herumzulaufen. Eines Abends wollte man ihn um ein Gespräch bitten, doch er war nirgendwo zu finden. Sie suchten ihn hier und dort und bekamen ihn einfach nicht zu Gesicht. Da schlug der Küster vor, in der Kapelle nachzuschauen. Also holten sie die Schlüssel und öffneten die Kapelle, und der Küster und Father O’Rourke und noch ein Priester, der da war, gingen mit einer Lampe hinein, um nach ihm zu suchen … Und wer hätte das gedacht, da war er, saß allein im Dunkeln in seinem Beichtstuhl, hellwach, und lachte leise vor sich hin.

Sie hielt plötzlich inne, wie um auf etwas zu lauschen. Ich lauschte ebenfalls, doch im Haus war nichts zu hören, und ich wusste, dass der alte Priester noch in seinem Sarg lag, wie wir ihn gesehen hatten, ernst und wild im Tod, mit einem nutzlosen Kelch auf seiner Brust.

Eliza fuhr fort:

– Hellwach, und lachte leise vor sich hin … Und da natürlich, als sie das sahen, kam ihnen der Gedanke, dass mit ihm irgendwas nicht mehr stimmte …

Eine Begegnung

Joe Dillon war es, der uns mit dem Wilden Westen bekannt machte. Er hatte eine kleine Bibliothek, die aus alten Ausgaben von Union Jack, Pluck und The Halfpenny Marvel bestand. Jeden Abend trafen wir uns nach der Schule in seinem Garten hinter dem Haus und vollführten Indianerkämpfe. Er und sein dicker kleiner Bruder Leo, der Faulpelz, hielten den Heuboden des Stalls, den wir zu erstürmen versuchten; oder wir kämpften in offener Feldschlacht auf dem Rasen. Doch wie gut wir auch kämpften, nie gewannen wir eine Belagerung oder Schlacht, und am Ende aller unserer Attacken stand Joe Dillons Siegestanz. Seine Eltern gingen jeden Morgen zur Acht-Uhr-Messe in der Gardiner Street und der friedliche Duft von Mrs Dillon durchzog den Flur des Hauses. Aber er spielte zu wild für uns, die jünger und ängstlicher waren. Er hatte etwas von einem Indianer, wenn er mit einem alten Teekannenwärmer auf dem Kopf durch den Garten sprang, mit seiner Faust eine Büchse traktierte und schrie:

– Ya! yaka, yaka, yaka!

Keiner wollte es glauben, als man erzählte, dass es ihn ins Priesteramt zog. Aber es stimmte.

Ein Geist des Unbotmäßigen hatte sich unter uns ausgebreitet, und unter seinem Einfluss waren Unterschiede in Bildung und körperlicher Verfassung ohne Belang. Wir schlossen uns zusammen, einige ernstlich, einige aus Spaß und einige fast aus Angst – und zu den letzteren, Indianern wider Willen, die befürchteten, zu strebsam zu wirken oder zu wenig robust, gehörte ich. Die Abenteuer nach Art der Wild-West-Literatur waren meinem Wesen eher fremd, aber immerhin eröffneten sie mir Fluchtwege. Ich mochte bestimmte amerikanische Detektivgeschichten lieber, in denen hin und wieder zerzauste, leidenschaftliche und wunderschöne Mädchen auftraten. Obwohl an diesen Geschichten nichts Verwerfliches war und sie manchmal sogar literarischen Anspruch hatten, wurden sie in der Schule heimlich herumgereicht. Als eines Tages Father Butler die vier Seiten römische Geschichte abfragte, wurde Leo Dillon der Tollpatsch mit einer Nummer des Halfpenny Marvel erwischt.

– Diese Seite oder diese? Diese. Also, Dillon, aufstehen! »Der Tag war noch kaum …« Mach weiter! Welcher Tag? »Der Tag war noch kaum angebrochen …« Hast du es dir angesehen? Was hast du denn da in deiner Tasche?

Allen pochte das Herz, als Leo Dillon das Heft aushändigte, und alle setzten eine Unschuldsmiene auf. Father Butler blätterte stirnrunzelnd darin.

– Was ist das für ein Mist?, sagte er. Der Häuptling der Apachen! So etwas liest du, statt deine römische Geschichte zu lernen? Dass mir an diesem Institut nicht noch einmal solch elendes Zeug in die Hände fällt. Der Mann, von dem es stammt, ist vermutlich ein ganz elender Schreiberling und produziert solche Sachen für einen Schnaps. Es überrascht mich, dass gebildete Jungen wie ihr derlei Zeug lesen. Verstehen würde ich es, wenn ihr … Volksschüler wärt. Nun, Dillon, ich ermahne dich nachdrücklich, mach deine Aufgaben, oder …

Dieser Tadel während der nüchtern dahinfließenden Schulstunden ließ den Glanz des Wilden Westens in mir erheblich verblassen, und das verwirrte schwammige Gesicht von Leo Dillon rief mein Gewissen ein Stück weit zur Ordnung. Doch kaum war der bändigende Einfluss der Schule auf Abstand, dürstete es mich erneut nach heftigen Gefühlen, nach Fluchten, die mir allein diese Berichte der Regellosigkeit zu bieten schienen. Das Kriegspielen am Abend langweilte mich schließlich ebenso sehr wie der Schulalltag am Vormittag, denn ich wollte richtige Abenteuer erleben. Doch richtige Abenteuer, dachte ich, erlebt niemand, der zu Hause bleibt; man muss sie in der Ferne suchen.

Die Sommerferien standen kurz bevor, als ich mir vornahm, wenigstens für einen Tag einmal der schulischen Langeweile zu entfliehen. Mit Leo Dillon und einem Jungen namens Mahony fasste ich den Plan, einen Tag zu schwänzen. Jeder sollte einen Sixpence sparen. Wir wollten uns morgens um zehn auf der Canal Bridge treffen. Mahonys ältere Schwester sollte ihm eine Entschuldigung schreiben und Leo Dillon seinem Bruder sagen, dass er ihn krankmeldet. Wir nahmen uns vor, die Wharf Road entlangzugehen, bis wir zu den Schiffen kämen, dann mit der Fähre überzusetzen und weiterzugehen bis zum Pigeon House. Leo Dillon sorgte sich, wir könnten abseits der Schule Father Butler oder jemand anderem begegnen, doch Mahony stellte die sehr vernünftige Frage, wieso es Father Butler hinaus zum Pigeon House ziehen sollte. Wir waren wieder beruhigt, und ich brachte den ersten Schritt unserer Unternehmung zum Abschluss, indem ich die Sixpence der beiden anderen einsammelte und ihnen meinen eigenen Sixpence vorwies. Als wir am Vorabend die letzten Vorbereitungen trafen, waren wir alle unbestimmt erregt. Wir reichten uns die Hände, lachten, und Mahony sagte:

– Bis morgen, Freunde!

In dieser Nacht schlief ich schlecht. Am Morgen war ich der Erste an der Brücke, denn ich wohnte am nächsten dran. Ich versteckte meine Bücher in dem hohen Gras nahe der Aschegrube am Ende des Gartens, wo nie jemand hinkam, und eilte los zum Kanalufer. Es war ein milder, sonniger Morgen in der ersten Juniwoche. Ich setzte mich auf die Mauer der Brücke, bewunderte meine leichten Leinenschuhe, die ich sorgfältig geweißt und über Nacht hatte trocknen lassen, und sah den fügsamen Pferden dabei zu, wie sie einen Wagen voller Geschäftsleute den Hügel hinaufzogen. All die Äste der hohen Bäume entlang der Promenade waren bunt vor lauter kleinen, hellgrünen Blättern, und die Sonnenstrahlen fielen durch sie hindurch auf das Wasser. Der Granitstein der Brücke wurde allmählich warm, und zu einer Melodie in meinem Kopf begann ich, im Rhythmus auf ihn einzuklopfen. Ich war sehr glücklich.

Als ich fünf oder zehn Minuten dort gesessen hatte, sah ich Mahonys grauen Anzug. Er kam den Hügel hinauf, lächelte und kletterte zu mir auf die Brücke. Während wir warteten, zog er die Schleuder hervor, die seine Innentasche ausbeulte, und zeigte mir ein paar Verbesserungen, die er daran vorgenommen hatte. Ich fragte ihn, warum er sie mitgebracht habe, und er sagte, für ein bisschen Spaß mit den Vögeln. Mahony redete munter im Slang und sprach von Father Butler als Old Bunser. Wir warteten noch eine weitere Viertelstunde, doch von Leo Dillon war noch immer nichts zu sehen. Schließlich sprang Mahony herunter und sagte:

– Jetzt komm. Ich wusste, dass Dickie Schiss hat.

– Und seine Sixpence?, sagte ich.

– Sind einkassiert, sagte Mahony. Umso besser für uns – macht einen Shilling und Sixpence statt nur Sixpence.

Wir gingen die North Strand Road entlang, bis wir zur Sulfatfabrik kamen, und bogen dann rechts ab in die Wharf Road. Kaum waren wir außer Sicht, begann Mahony, den Indianer zu spielen. Er verfolgte eine Gruppe Arbeitermädchen und schwang dabei seine ungeladene Schleuder, und als zwei Arbeiterjungen in ritterlicher Absicht Steine nach uns warfen, schlug er vor, sie zu laden. Ich wendete ein, dass die Jungen zu klein seien, also gingen wir weiter, während die Arbeiterkinderschar hinter uns herrief: Swaddler! Swaddler!, in der Annahme, wir seien Protestanten, weil Mahony, der eine dunkle Hautfarbe hatte, das silberne Abzeichen eines Kricketclubs an seiner Mütze trug. Als wir Smoothing Iron erreichten, probierten wir eine Belagerung, doch sie schlug fehl, weil man dazu mindestens zu dritt sein muss. Aus Rache an Leo Dillon sagten wir, was für ein Schisser er sei, und wir tippten, wie viele er um drei von Mr Ryan verpasst bekäme.

Wir kamen jetzt in die Nähe des Flusses. Wir verbrachten viel Zeit damit, durch die lauten, von Steinmauern gesäumten Straßen zu laufen, schauten der Arbeit der Kräne und Motoren zu, und weil wir reglos dastanden, riefen oft die Fahrer ächzender Wagen nach uns. Es war Mittag, als wir die Kaimauern erreichten, und weil sämtliche Arbeiter zu Mittag zu essen schienen, kauften wir uns zwei große Rosinenbrötchen und setzten uns zum Essen auf einige Metallleisten neben dem Fluss. Wir erfreuten uns am Anblick von Dublins Handel – die Lastschiffe, die sich von weit her durch Kringel wolligen Rauchs zu erkennen gaben, die braune Fischereiflotte hinter Ringsend, das große weiße Segelschiff, das vom Kai gegenüber abgelegt hatte. Mahony sagte, es wäre keine üble Sache, auf einem dieser großen Schiffe Richtung Meer abzuhauen, und auch ich konnte beim Anblick der hohen Masten sehen, oder zumindest imaginieren, wie die ganze Geografie, die mir in der Schule verabreicht worden war, vor meinen Augen allmählich Gestalt annahm. Schule und Elternhaus schienen vor uns zu verblassen und ihr Einfluss auf uns schien zu schwinden.

Wir setzten in der Fähre über die Liffey, bezahlten den Tarif, um in Gesellschaft zweier Arbeiter und eines kleinen Juden mit Tasche befördert zu werden. Wir waren ernst bis zum Feierlichen, aber dann begegneten sich während der kurzen Fahrt unsere Blicke, und wir lachten. Als wir von Bord gingen, schauten wir der Entladung des eleganten Dreimasters zu, der uns von der anderen Seite des Ufers aufgefallen war. Ein Unbeteiligter sagte, es sei ein norwegisches Schiff. Ich ging zum Heck und versuchte die Aufschrift zu entziffern, doch es gelang mir nicht, und ich kehrte zurück und betrachtete prüfend die ausländischen Seeleute, um zu sehen, ob wohl einer grüne Augen hatte, denn ich hatte so eine unbestimmte Idee … Die Augen der Seeleute waren blau und grau und sogar schwarz. Der einzige Seemann, dessen Augen man als grün hätte bezeichnen können, war ein großer Mann, der die Menschenmenge am Kai unterhielt, indem er jedes Mal, wenn die Planken fielen, fröhlich ausrief:

– Ist gut! Ist gut!

Als wir von diesem Anblick genug hatten, schlenderten wir langsam durch Ringsend. Der Tag war schwül geworden, und in den Fenstern der Lebensmittelläden trockneten muffige Kekse vor sich hin. Wir kauften ein paar Kekse und Schokolade, die wir eifrig aßen, während wir durch die verwahrlosten Straßen streunten, in denen das Fischervolk lebte. Nirgendwo war Milch zu bekommen, also gingen wir in einen Kramladen und kauften jeder eine Flasche Himbeerlimonade. Erfrischt jagte Mahony eine Katze die Gasse hinab, doch die Katze entkam über ein weites Feld. Wir waren beide ziemlich müde, und als wir das Feld erreichten, gingen wir direkt auf eine Uferböschung zu, über deren Kante wir die Dodder sehen konnten.

Für unser Vorhaben, zum Pigeon House zu gehen, war es zu spät und wir waren zu müde. Wir mussten vor vier Uhr zu Hause sein, wenn unser Abenteuer nicht auffliegen sollte. Mahony sah wehmütig auf seine Schleuder, und erst als ich vorschlug, mit dem Zug nach Hause zu fahren, kehrte seine gute Laune allmählich zurück. Die Sonne verschwand hinter Wolken und ließ uns allein mit unseren trägen Gedanken und den Resten unseres Proviants.

Außer uns war niemand sonst auf dem Feld. Als wir eine Weile ohne etwas zu sagen am Ufer gelegen hatten, sah ich einen Mann, der sich vom äußersten Ende des Feldes her näherte. Ich beobachtete ihn ruhig und kaute dabei auf einem dieser grünen Stängel, aus denen Mädchen die Zukunft lesen. Langsam erreichte er das Ufer. Beim Gehen hatte er die eine Hand an seiner Hüfte und in der anderen hielt er einen Stock, mit dem er sanft auf den Rasen klopfte. Er war ärmlich gekleidet, trug einen grünlich-schwarzen Anzug und einen melonenartigen Hut mit hohem Scheitel. Er schien recht alt zu sein, sein Schnurrbart war jedenfalls aschgrau. Als er zu unseren Füßen stand, blickte er uns kurz an, dann setzte er seinen Weg fort. Wir folgten ihm mit unseren Blicken und sahen, dass er nach vielleicht fünfzig Schritten umkehrte und auf derselben Strecke zurückging. Er kam sehr langsam auf uns zu und klopfte dabei beständig mit seinem Stock den Boden ab, so langsam, dass ich dachte, er suche nach etwas im Gras.

Als er auf unserer Höhe angelangt war, blieb er stehen und wünschte uns einen guten Tag. Wir erwiderten den Gruß, und er setzte sich neben uns auf den Hang, langsam und sehr bedächtig. Er begann vom Wetter zu reden, sagte, der Sommer würde sehr heiß werden, und fügte hinzu, dass sich die Jahreszeiten stark verändert hätten seit seiner Kindheit – einer lange vergangenen Zeit. Er sagte, dass die glücklichste Zeit im Leben eines Menschen zweifellos die Schülerjahre wären und dass er alles darum gäbe, wieder jung zu sein. Während er diesen Gedanken Ausdruck verlieh, was uns etwas langweilte, blieben wir still. Dann redete er von der Schule und von Büchern. Er fragte uns, ob wir die Gedichte von Thomas Moore gelesen hätten oder die Werke von Sir Walter Scott und Lord Lytton. Ich gab vor, jedes von ihm genannte Buch gelesen zu haben, sodass er schließlich sagte:

– Ah, ich sehe, du bist ein Bücherwurm, wie ich. Und er, fuhr er auf Mahony weisend fort, der uns aufmerksam betrachtete, er ist nicht so, ihm ist mehr nach Spielen.

Er sagte, dass er sämtliche Werke Sir Walter Scotts besitze und sämtliche Werke Lord Lyttons und dass er nie müde werde, sie zu lesen. Zugegeben, sagte er, ein paar von Lord Lyttons Büchern könne man als Junge nicht lesen. Mahony fragte, warum man sie als Junge nicht lesen könne – eine Frage, die mich beunruhigte und peinigte, weil ich fürchtete, der Mann werde mich für ebenso dumm halten wie Mahony. Doch der Mann lächelte nur. Ich sah, dass er zwischen seinen gelben Zähnen große Lücken im Mund hatte. Dann fragte er, wer von uns beiden mehr Freundinnen habe. Mahony sagte leichtfertig, er hätte drei Schätzchen. Der Mann fragte mich, wie viele es bei mir seien. Ich antwortete, dass ich überhaupt keine hätte. Er glaubte mir nicht und sagte, er sei sicher, ich müsse eine haben. Ich schwieg.

– Jetzt Sie, sagte Mahony forsch zu dem Mann, wie viele haben Sie selbst?

Der Mann lächelte wie zuvor und sagte, er habe jede Menge Freundinnen gehabt, als er in unserem Alter gewesen sei.

– Jeder Junge, sagte er, hat eine kleine Freundin.

Seine Haltung in dieser Sache erschien mir für einen Mann seines Alters merkwürdig aufgeschlossen. Mein Gefühl sagte mir, dass vernünftig war, was er da über Jungen und Freundinnen gesagt hatte. Doch dass diese Worte aus seinem Mund kamen, gefiel mir nicht, und ich fragte mich, warum er ein, zwei Mal erschaudert war, wie vor Furcht oder als verspüre er eine plötzliche Kälte. Während er weiterredete, fiel mir auf, dass er einen guten Akzent hatte. Er erzählte uns etwas über Mädchen, sagte, was für schönes weiches Haar sie hätten und was für weiche Hände und dass die Mädchen bei näherer Betrachtung alle gar nicht so gut seien, wie sie schienen. Er möge nichts lieber, sagte er, als ein schönes junges Mädchen zu betrachten, ihre schönen weißen Hände und ihr herrliches weiches Haar. Er wirkte auf mich, als wiederhole er etwas, das er auswendig gelernt hatte, oder als kreise sein Geist, gebannt von der Anziehungskraft seiner eigenen Worte, langsam auf der immer gleichen Umlaufbahn. Manchmal sprach er, wie wenn es um allgemein bekannte Tatsachen gehe, dann wieder senkte er seine Stimme und sprach rätselhaft raunend, als sage er uns etwas Geheimes, das andere nicht zufällig mithören sollten. Er wiederholte seine Sätze immer und immer wieder, variierte sie und umkreiste sie mit monotoner Stimme. Ich blickte weiter auf das untere Ende der Böschung und hörte ihm zu.

Nach einer ganzen Weile hielt er in seinem Monolog inne. Er stand langsam auf, sagte, dass er uns für eine Minute verlassen müsse, für ein paar Minuten, und ohne meine Blickrichtung zu ändern, sah ich ihn langsam davongehen in Richtung des nahen Feldrandes. Wir schwiegen weiter, als er fort war. Nachdem es einige Minuten still geblieben war, hörte ich Mahony ausrufen:

– Teufel auch! Schau, was er da macht!

Weil ich weder antwortete noch meinen Blick hob, rief Mahony noch einmal:

– Teufel auch … Das ist vielleicht ein komischer Vogel!

– Sollte er uns nach unseren Namen fragen, sagte ich, dann heißt du Murphy und ich Smith.

Wir sprachen nichts mehr miteinander. Ich überlegte noch, ob ich einfach gehen würde oder nicht, als der Mann zurückkam und sich wieder neben uns niederließ. Er hatte sich kaum gesetzt, da erblickte Mahony die Katze, die vor ihm geflohen war, sprang auf und lief ihr über das Feld hinterher. Der Mann und ich schauten der Verfolgungsjagd zu. Die Katze entkam erneut und Mahony begann Steine gegen die Wand zu werfen, über die sie geklettert war. Als er davon abgelassen hatte, streifte er ziellos am hintersten Ende des Feldes umher.

Etwas Zeit verging, dann sprach der Mann mich an. Er sagte, dass mein Freund ein ganz grober Bursche sei, und fragte, ob er in der Schule oft die Peitsche zu spüren bekäme. Ich wollte empört erwidern, dass wir keine Volksschüler seien, die die Peitsche zu spüren bekämen, wie er das nannte; doch ich blieb still. Er sprach nun über das Thema Züchtigung von Jungen. Sein Geist, wie erneut von seinem Reden magnetisch angezogen, umkreiste langsam wieder und wieder seine neue Mitte. Er sagte, dass Jungen wie er gepeitscht werden sollten, ordentlich durchgepeitscht. Für einen groben und störrischen Jungen gäbe es nichts Besseres als tüchtige Peitschenhiebe. Schläge auf die Hand oder aufs Ohr seien nichts Rechtes – er müsse eine schöne wärmende Peitsche spüren. Ich war von seiner Ansicht überrascht und schaute ihm unwillkürlich ins Gesicht. Dabei begegnete ich dem Blick eines Paars flaschengrüner Augen, die mich unter einer zuckenden Stirn hervor anstarrten. Ich wendete meinen Blick wieder ab.

Der Mann setzte seinen Monolog fort. Seine ursprüngliche Liberalität schien er vergessen zu haben. Er sagte, wenn er jemals sehe, wie ein Junge Mädchen anspricht oder ein Mädchen als Freundin hat, den würde er peitschen und noch mal peitschen; so würde er lernen, keine Mädchen anzusprechen. Und wenn ein Junge ein Mädchen zur Freundin hätte und darüber Lügen erzählte, den würde er durchpeitschen, wie noch nie auf der Welt ein Junge durchgepeitscht worden sei. Er sagte, er könne sich auf der Welt nichts vorstellen, was ihm besser gefiele. Er beschrieb mir, auf welche Weise er einen solchen Jungen durchpeitschen würde, als enthülle er ein vertracktes Geheimnis. Das würde er lieben, sagte er, mehr als sonst etwas auf der Welt; und wie er mich so unablässig in sein Geheimnis einweihte, nahm seine Stimme einen geradezu zärtlichen Zug an und schien mich anzuflehen, ich möge ihn doch verstehen.

Ich wartete, bis er erneut in seinem Monolog innehielt. Dann stand ich jäh auf. Um meine Erregung in den Griff zu bekommen, machte ich mich für einige Augenblicke an einer vermeintlichen Unordnung am Schuh zu schaffen, dann sagte ich, dass ich gehen müsse, und wünschte ihm noch einen guten Tag. Ich ging die Böschung ruhig hinauf, doch mein Herz schlug schnell vor Angst, er würde nach meinem Knöchel greifen. Als ich oben angekommen war, wendete ich mich um und rief, ohne ihn anzublicken, laut über das Feld:

– Murphy!

Meiner Stimme war der Beiklang aufgesetzter Tapferkeit anzuhören, und ich schämte mich meiner armseligen List. Ich musste den Namen noch einmal rufen, dann sah mich Mahony und rief Hallo zur Antwort. Wie mein Herz schlug, als er über das Feld herübergelaufen kam! Er lief, wie um mir zu Hilfe zu eilen. Und ich wurde reumütig, denn in meinem Herzen hatte ich ihn stets ein wenig verachtet.

Arabia

North Richmond Street war eine Sackgasse und daher ruhig, außer zu der Stunde, wenn die Jungen aus der Christian Brothers’ School strömten. Ein unbewohntes Haus mit zwei Etagen stand an ihrem Ende, abgesetzt von den Nachbarn auf einem quadratischen Grundstück. Die anderen Häuser der Straße, sich ihrer anständigen Bewohner bewusst, blickten einander mit braunen, gelassenen Gesichtern an.

Der frühere Mieter unseres Hauses, ein Priester, war im hinteren Wohnzimmer gestorben. Eine vom langen Eingeschlossensein schon modrige Luft stand in den Räumen, und das ungenutzte Zimmer hinter der Küche war übersät mit nutzlosen alten Drucksachen. Unter ihnen fand ich einige in Papier eingeschlagene Bücher, deren Seiten gewellt und feucht waren: Der Abt von Sir Walter Scott, Der fromme Kommunikant und Die Erinnerungen von Vidocq. Letzteres gefiel mir am besten, weil seine Seiten gelb waren. Im verwilderten Garten hinter dem Haus standen mittendrin ein Apfelbaum und verstreut ein paar Büsche, wo ich unter einem die rostige Fahrradpumpe des letzten Mieters fand. Er war ein sehr großzügiger Priester; in seinem Testament hatte er Heimen sein ganzes Geld vermacht und seiner Schwester die Möbel.