9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

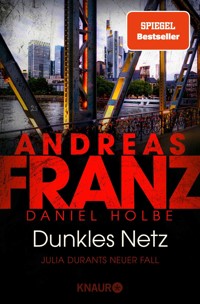

Tatort Darknet: Cybergrooming, Online-Kriminellen-Netzwerke und undurchsichtige Ermittlungen – ein neuer hochspannender Fall von den Bestseller-Autoren Daniel Holbe und Andreas Franz Der 25. Krimi um die toughe und kompromisslose Frankfurter Kommissarin Julia Durant nimmt es mit den abgründigsten Seiten des Verbrechens auf und bringt Durant an ihre Grenzen. Ein Mordfall gibt Julia Durant Rätsel auf: Das Opfer, ein Naturforscher, scheint eine buchstäblich weiße Weste zu haben. Auffällig nur: In seiner Wohnung fehlt ein Großteil seines technischen Equipments. Hat er vielleicht einen Einbrecher überrascht? Erst der Zufall bringt die Ermittlungen weiter: Eine der Vogelbeobachtungskameras des Opfers, die mit einem externen Server verbunden ist, hat den sexuellen Übergriff auf eine Minderjährige aufgezeichnet. Kurz darauf gibt es einen weiteren Toten, dem ebenfalls Handy und Computer abgenommen wurden. Diesmal ein prominenter Politiker. Spuren weisen auf Kontakte zu einem Pädophilen-Netzwerk. Doch die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Julia Durant stößt zunehmend auf rechtliche Hindernisse und bürokratische Fallstricke. Als eine Schülerin als vermisst gemeldet wird, sieht sie sich gezwungen, eine unheilige Allianz einzugehen … Authentische Ermittlungen und Verbrechen am Puls der Zeit von Bestseller-Autor Daniel Holbe, der die erfolgreiche Frankfurt-Krimi-Reihe von Andreas Franz fortführt Mit der hartnäckigen Julia Durant, die keinem Kampf aus dem Weg geht, hat Andreas Franz Ende der 90er Jahre eine echte Kult-Kommissarin geschaffen. Seit 2011 schreibt Daniel Holbe die Krimi-Reihe, die zu den erfolgreichsten in Deutschland zählt. Die Krimi-Serie aus Frankfurt ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Jung, blond, tot - Das achte Opfer - Letale Dosis - Der Jäger - Das Syndikat der Spinne - Kaltes Blut - Das Verlies - Teuflische Versprechen - Tödliches Lachen - Das Todeskreuz - Mörderische Tage - Todesmelodie - Tödlicher Absturz - Teufelsbande - Die Hyäne - Der Fänger - Kalter Schnitt - Blutwette - Der Panther - Der Flüsterer - Julia Durant. Die junge Jägerin - Todesruf - Der doppelte Tod - Schwarze Dame - Dunkles Netz

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Daniel Holbe / Andreas Franz

Dunkles Netz

Julia Durants neuer Fall

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Ein Mordfall gibt Julia Durant Rätsel auf: Das Opfer, ein Naturforscher, scheint eine sprichwörtlich weiße Weste zu haben. Auffällig nur: Bei ihm fehlt ein Großteil seines technischen Equipments. Erst der Zufall bringt die Ermittler weiter: Eine der Vogelbeobachtungskameras des Opfers, die mit einem externen Server verbunden ist, hat den sexuellen Übergriff auf eine Minderjährige aufgezeichnet.

Kurz darauf gibt es einen weiteren Toten, dem ebenfalls Handy und Computer abgenommen wurden. Diesmal ein prominenter Politiker. Spuren weisen auf Kontakte zu einem Pädophilen-Netzwerk. Doch die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Julia Durant stößt zunehmend auf rechtliche Hindernisse und bürokratische Fallstricke. Als eine Schülerin als vermisst gemeldet wird, sieht sie sich gezwungen, eine unheilige Allianz einzugehen …

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Motto

Prolog

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Epilog

In eigener Sache

Das Leben ist erst lebenswert, wenn man etwas hat, wofür man sterben würde.

Prolog

Momente wie diesen gab es viel zu selten. Wenn jene Ausgelassenheit Besitz von ihnen ergriff, die sämtlichen Weltschmerz aufzulösen schien. Als gäbe es keine Welt voller Sorgen und Ängste. Als gäbe es nur diesen Moment, eine Zeitblase, in der nichts zählte außer ihnen selbst. Ihr Miteinander. Und das fruchtige Prickeln in der Kehle.

Anna lachte ausgelassen, während sie Alexia ein weiteres Glas einschenkte. Ihr schlanker Körper bewegte sich unbeschwert durch den Raum, ihre Weiblichkeit wurde von der warmen Raumbeleuchtung sanft betont. Alexia beäugte Anna nicht ohne einen Anflug von Neid. Ihre Kurven waren einen Hauch üppiger, ihre Sinnlichkeit strahlte einen förmlich an. Selbst ihre Muskeln waren ausgeprägter, ohne dass das ihrer Weiblichkeit einen Abbruch tat. Doch sie sagte nichts. Verdrängte den Neid auf etwas, das sie nicht beeinflussen konnte. Um den Moment zu genießen, an diesem Abend, der bis hierhin so perfekt schien. Solange es ihnen noch vergönnt war.

Ein Klopfen an der Tür. Die beiden zuckten zusammen.

»Hey, ihr beiden. Es ist bald so weit!«

Alexia warf einen erschrockenen Blick auf die Uhr und suchte dann den Augenkontakt zu Anna. Diese winkte ab, ließ ein aufgesetztes Seufzen erklingen und streckte ihr fast im gleichen Augenblick das Glas hin.

Was sollte schon passieren?

Noch war es nicht so weit.

Es war Sonntagabend, und das Zimmer, in dem sich die beiden befanden, war abgeschlossen. Draußen sank die Sonne langsam und schien dabei all ihre verbliebene Kraft freizusetzen. Durch die heruntergezogenen Rollläden drangen vereinzelte Strahlen, die wie hagere Finger nach den Plüschtieren auf dem Wandregal zu greifen schienen. Goldenes Licht, das ihren Körpern, ihren Haaren und ihren Augen schmeichelte. Das auf der Haut kribbelte und tief ins Innere drang. Der Abend gehörte ihnen. Noch. Und der Moment war viel zu wichtig, um ihn sich von der Realität zerstören zu lassen.

Sie kehrten zu Annas Tablet zurück und posierten und fotografierten sich gegenseitig. Dabei lachten sie. Manchmal spürte Alexia, wie Annas Hand nach einer ihrer Haarsträhnen griff und sie sanft beiseiteschob.

Selbst diese flüchtigen Berührungen nahm Alexia mit einem elektrisierenden Knistern wahr. Sie schloss die Augen. Sie fühlte sich frei. Unbeschwert, als stünde die Zeit still. Und gleichzeitig …

»Komm«, unterbrach Annas Stimme ihre Gedankenspirale. »Jetzt mit was anderem.«

Das Bett war übersät mit Oberteilen, die meisten sommerlich knapp. Schon legte Anna das Tablet aus der Hand und schlüpfte aus einem T-Shirt, dessen Vorderseite mit Pailletten bestickt war. Es rasselte. Ihre sonnengebräunte Haut schimmerte im weichen Licht. Alexia zögerte, als sie Annas Brüste bemerkte, die selbst unter dem BH voller und schöner wirkten. Und dann ging alles ganz schnell.

Anna griff nach dem Tablet, machte ein Selfie und schickte es weg.

»Was machst du denn da?«, empörte sich Alexia.

Anna zuckte nur mit den Schultern und lächelte geheimnisvoll. »Ist doch nichts dabei. Das machen alle so.«

Die Spannung im Raum war plötzlich greifbar. Nur die leise Musik aus den Lautsprechern war zu hören. Der heilige Moment drohte zu zerplatzen wie eine Seifenblase. Doch dann ließ Anna das Gerät in ihren Schoß sinken und bohrte den Zeigefinger in Alexias Rippen. Sie musste unwillkürlich quieken und machte einen Satz. Um ein Haar wäre ihr das Glas aus der Hand gefallen.

»Gib mir dein Oberteil«, forderte Anna.

Alexia schüttelte den Kopf. »Das ist dir doch viel zu eng.«

Der größere Busen. Ihr Neid kehrte zurück.

»Egal, das ist total sexy. Wirst schon sehen.«

Alexia trank einen weiteren Schluck und stellte das Glas ab. Anna hatte diese Art, diesen Blick, dem sie sich nicht entziehen konnte.

»Na gut.« Sie zog sich das Shirt über den blonden Schopf. »Aber du machst keine Fotos!«, mahnte sie.

Anna kicherte nur. Doch anstatt sich das Shirt überzuziehen, schnellte die Kameralinse nach oben, und das verräterische Klicken ertönte.

»Mann, Anna«, rief Alexia und wollte sich das Gerät greifen. Doch ihre Freundin war schneller. Sie gerieten ins Raufen, ihre Körper berührten sich. Nur das Tablet blieb unerreichbar. Alexia blieb nichts anderes übrig, als Anna zu kitzeln. Die beiden quiekten, irgendwann hörten sie, wie das Gerät zu Boden fiel. Ihr Lachen hallte durch den Raum und erweckte den Moment ein letztes Mal zum Leben.

Doch die Dunkelheit schien sich langsam einzuschleichen.

Irgendwann wurde es still. Sie atmeten schnell, die Herzen klopften. Und dann war es vorbei. Eine unsichtbare Präsenz lag in der Luft, etwas Ungreifbares, das die Stimmung verdüsterte. Alexia spürte eine Gänsehaut auf den Armen, obwohl der Raum warm war.

Die Realität kehrte zurück.

Alexia wusste, dass Anna genauso empfand wie sie.

Wie aus weiter Ferne erklang eine Stimme.

»Hey, was ist denn los bei euch?«

Anna rollte sich zur Bettkante und griff nach dem Tablet. »Ach, nichts«, sagte sie verspielt. »Alexia wollte nicht fotografiert werden.«

»Und?«

»Na, was denkst du denn?«

Alexia machte einen Satz auf Anna zu. »Schick das bloß nicht!«, mahnte sie.

»Wow.« Die Männerstimme aus dem Tablet gab sich beeindruckt. Erst jetzt wurde Alexia bewusst, dass sie genau wie ihre Freundin nur mit BH vor der Kamera saß. Sie hielt die Hand vor das Gerät und wisperte mit einem Anflug von Panik in der Stimme: »Kann der uns etwa sehen?«

Anna zuckte mit den Schultern. »Na und?«

Und er sagte – ganz offensichtlich zu Alexia: »Na, du brauchst dich aber auch nicht zu verstecken. Wo kommst du her?«

Alexia druckste. Ihre Kehle brannte. Sie wollte das nicht. All die Geschichten, von denen man hörte. Die Alarmglocke in ihrem Kopf. Doch gleichzeitig war es schön, dass jemand sie schön fand. Und das neben ihrer Freundin, die so viel schöner war.

»Danke«, stammelte sie.

»Ehrlich. Du hast eine echte Modelfigur. Alles genau richtig. Du brauchst dich für ein Foto wirklich nicht zu schämen, im Gegenteil.«

Alexia spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht schoss.

Noch immer hielt sie die Handfläche zwischen die Kamera und sich. Aber der Widerstand schwand.

Anna schwieg. Ob sie eifersüchtig war?

Das Klopfen an der Tür schlug ein wie ein Donnerschlag.

Die Stimme klang freundlich, aber bestimmt: »Hey, ihr zwei! Es ist höchste Zeit fürs Bett. Ihr habt morgen Schule.«

Donnerstag

Die herbstliche Morgenfrische verflog in derselben Sekunde, in der die Tür aufschwang. Holger Blachnik, der Mann für alle Fälle vom Schlüsseldienst, verstaute das Lockpicking-Werkzeug in seinem Köfferchen. Viel gebraucht hatte er nicht, die Zugangstür des Reihenhauses hatte sich ohne große Schwierigkeiten öffnen lassen. Er wollte noch fragen, wer ihm den Einsatz nun quittierte, doch die beiden uniformierten Polizeibeamten waren längst im Hausinneren verschwunden.

Verwesungsgeruch drang nach außen. Auch wenn man ihn noch nie gerochen hatte, erkannte man ihn, sobald er einen das erste Mal traf. Holger wurde schlecht. Er hatte bis eben noch Hunger gehabt, doch nun war ihm der Appetit vergangen. Alles, was ihn jetzt halbwegs satt bekommen würde, war eine Zigarette. So hatte man es schließlich in der Werbung gelernt: Zigaretten schmeckten am besten, wenn sie von Nervenkitzel begleitet wurden.

Er entfernte sich in Richtung seines Wagens, verstaute das Werkzeug im Heckbereich und kletterte anschließend auf den Fahrersitz. Griff in das Handschuhfach, wo das Tablet an einem Ladekabel hing. Stöpselte es ab und rief eine Maske auf, in die er die Daten seiner letzten Tätigkeit eintrug.

Frankfurt am Main, Fechenheim. Cassellastraße.

Er dachte nach. Stimmte das überhaupt? Er war von der Hanauer Landstraße hergekommen, natürlich in östlicher Richtung, also hatte er erst umständlich drehen müssen. Dann rechts ab, Fechenheim Nord. Über die Bahnschienen und dann noch über eine stillgelegte Trasse. An der nächsten Kreuzung hatte er auch schon den ersten von zwei Streifenwagen gesehen. Ein Polizist hatte ihm zugewinkt, also hatte er den Blick nicht mehr weiter auf Straßenschilder gerichtet.

Weiter im Text. Öffnen einer Haustür im Auftrag der Ordnungsbehörden. Das klang doch scheiße! Er schnaubte und fummelte die Packung Marlboro aus seinem Jeanshemd. Das Feuerzeug ratschte, und die Kabine des Wagens wurde von Tabakduft geflutet. Leichengeruch ade. Er schloss die Augen und inhalierte genussvoll. Die Werbung log nicht.

Holger beneidete die Uniformierten nicht um das, was sie im Hausinneren vorfinden würden. Andererseits konnte es ja auch sein, dass es nur ein Tier war, das dort vergammelte. Er schüttelte sich. Welche Fantasie man sich auch ausmalte: Angenehm war keine davon. In seinem Kopf jagten sich die Bilder verwesender Kadaver, die wie böse Geister in den Ecken lauerten.

Konzentrier dich! Er nahm einen weiteren Zug und widmete sich wieder dem Tablet. Danach hüpfte er aus dem Fahrzeug, warf die Kippe in den Gully, neben dem er parkte, und knallte die Wagentür zu. Schritt auf das Reihenhaus zu. Eine stufenförmig voneinander abgesetzte Wohnanlage für drei Parteien. Rote Schindeln, weiß getüncht mit dunklen Fensterrahmen. Achtzigerjahre, schätzte er.

»Moment, weiter darf ich Sie leider nicht lassen!«

Ein Polizeibeamter baute sich auf den Stufen auf, die zur Haustür führten. Es war derselbe Mann, der ihm zuvor zugewinkt hatte. Vermutlich hatte er sogar den Schlüsseldienst angefordert.

»Kein Bedarf, glauben Sie mir«, erwiderte Holger mürrisch und winkte ab. »So wie das hier draußen schon stinkt, hab ich ganz bestimmt nicht vor, da reinzugehen.« Er reckte dem Uniformierten das Tablet entgegen. »Ich brauche nur ein Autogramm, dann bin ich weg.«

In der Ferne erklang ein Martinshorn.

Der Polizist zögerte, griff nach dem Gerät. Tastete in seiner Brusttasche nach einem Kuli.

»Einfach mit dem Finger in das Feld«, erklärte Holger und deutete auf das Display.

Der Uniformierte runzelte die Stirn. Die Finger schwebten zögernd über dem Tablet.

»Ich kann Ihnen auch den Eingabestift holen«, bot Holger an. »Aber im Grunde ist es schnurzpiepegal, wie die Unterschrift aussieht.«

Er dachte bei sich, dass er sie im Grunde auch gleich selbst hätte drunterkritzeln können.

»Verrückte neue Technik«, murmelte der Beamte kopfschüttelnd. Als er ihm das Gerät zurückgab, glaubte Holger, ein wehmütiges Lächeln auf den Lippen des Polizisten zu erkennen. Er musste hierbleiben. Holger durfte gehen.

»Was gibt’s dort drin zu sehen? Irgendwas Spannendes?«

»Das darf ich Ihnen nicht sagen«, antwortete der Uniformierte, der schon einen Schritt zurück ins Hausinnere gemacht hatte. Seine Stimme klang gedämpft im dunklen Flur, als er weitersprach: »Aber Sie lesen’s spätestens morgen in der Zeitung.«

Die Männer verabschiedeten sich, und Holger schaute dem Polizisten noch einige Sekunden lang hinterher, bis er in den Tiefen des Hauses verschwunden war. Schatten tanzten an den Wänden, als flüsterten sie dunkle Geheimnisse. Das ungute Gefühl in seiner Magengegend breitete sich aus, es war höchste Zeit für ihn zu gehen. Nicht nur, weil der nächste Termin auf ihn wartete. Das nächste Schloss. Die nächste Tür.

Er blickte die Straße hinunter, die wie ausgestorben war. Eine unheimliche Stille lag über der Gegend, nur unterbrochen vom entfernten Heulen der Sirenen. Holger konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass ihn jemand beobachtete. Er drehte sich um und sah die Gardinen in einem der Nachbarhäuser sich schnell schließen.

Was auch immer sich hinter der Tür, die er vorhin entriegelt hatte, verbarg, Holger ahnte, dass er in den kommenden Tagen noch einiges darüber hören würde. Jetzt drehte er sich auf dem Absatz um und machte sich auf den Weg zurück zu seinem Firmenwagen.

Er startete den Motor, prüfte den Verkehr und wendete.

Das Haus verschwand im Rückspiegel, doch das mulmige Gefühl blieb. Holger zündete sich eine weitere Zigarette an. Zigaretten schmeckten am besten, wenn sie von einem Hauch Gefahr begleitet wurden.

Einem Hauch von dem, was er gerade hinter sich gelassen hatte.

Julia Durant saß in ihrem brandneuen Kleinwagen. Ein roter Fiat 500 mit Stoffdach. Doch jetzt hatte sie es nicht geöffnet. Es war der erste Morgen, an dem man den Herbst spürte. Außerdem hatte es vor zwei Stunden, als sie in der Nähe ihrer Wohnung am Holzhausenpark losgefahren war, überall stark nach Abgasen gestunken. Der übliche Berufsverkehr auf verstopften Straßen. Statt Sommerfeeling war es Zeit für die Klimaanlage mit Umluftfunktion.

Die Ampel vor ihr schaltete gerade von Grün auf Gelb, doch Julia bemerkte es kaum. Sie war froh, als sie es noch über die Kreuzung schaffte und sich in den stockenden Verkehr einreihte. Ihre Gedanken kreisten um das, was sie alles erledigen musste. Und jetzt auch noch das. Julias Hände klammerten sich ans Lenkrad, während sie in der Wagenkolonne darauf wartete, dass es endlich voranging.

Sie starrte auf die Plüschfigur auf dem Beifahrersitz, als wäre sie ein Relikt aus einer anderen Welt. Ein kleiner Löwe im Fußballtrikot, das Maskottchen von 1860 München. Lynels Lieblingskuscheltier. Ohne ihn tat der Junge keinen Schritt, auch wenn er ihn im Kindergarten in seinem Rucksack stecken ließ, weil das die Regel war. Sie hatte die Präsenz des Stofftiers zuerst nicht bemerkt, denn es war neben den Kindersitz gerutscht. Als der Kindergarten anrief und Alarm schlug, weil Lynel außer sich war, hatte die Kommissarin es mit Schweißperlen auf der Stirn aufgespürt. Gott sei Dank! Nicht auszumalen, wenn der Plüschlöwe irgendwo aus dem Wagen gefallen wäre. Wie hätte sie einem Fünfjährigen erklären sollen, dass schon wieder jemand, an dem sein Herz hing, verloren gegangen war. Zu frisch war der Verlust seiner geliebten Mutter, die der Krebs geholt hatte. Diese Krankheit, die erbarmungslos wie ein Jäger im Verborgenen lauerte und wahllos das nächste Ziel ins Fadenkreuz nahm.

Mache ich alles richtig? Wie oft fragte sie sich das? Wie oft wurde Julia Durant von heftigem Selbstzweifel erfasst? Dazu kam die Last der Jahre, die sie bereits hinter sich gelassen hatte. Besonders an Tagen wie heute, wenn die Dinge nicht so liefen wie geplant, spürte sie diese Last. Die meiste Zeit ihres Lebens hatte die Kommissarin nun schon im aktiven Dienst bei der Frankfurter Mordkommission verbracht. Ein Job, der ihr einst so viel Energie gegeben hatte, doch manchmal fühlte es sich an, als sauge er nun mehr und mehr davon aus ihr heraus. Die Jahre hatten sich wie Blei in ihre Knochen gesetzt, doch Aufgeben war keine Option. Es war ihre Berufung, und sie konnte sich kein anderes Leben vorstellen.

Ihr Handy klingelte und riss sie aus ihren Gedanken.

»Durant?«

Am anderen Ende erklang die Stimme von Kommissariatsleiterin Doris Seidel. »Na? Mission Löwe erfolgreich beendet?«

Doris war selbst Mutter, in Momenten wie diesen ein Segen. Julia hatte ihr nicht lang und breit erklären müssen, weshalb sie mitten im Dienst ihren Arbeitsplatz verlassen wollte.

»So gut wie, ich bin gleich beim Kindergarten.«

Die Einrichtung, in die Lynel seit Kurzem ging, befand sich östlich, in Bornheim, und im Grunde konnte man diese Strecke am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad bewältigen. Das Problem war, dass Lynel vermutlich noch nie auf einem Fahrrad gesessen hatte und dass Julia eher eine Läuferin war. Zum Präsidium musste sie außerdem wieder in die entgegengesetzte Richtung, also nahm sie doch meistens den Fiat. Der Gedanke, Lynel alleine mit dem Fahrrad loszuschicken, war so absurd wie eine Maus, die einem Löwen Befehle erteilt.

Glücklicherweise, wie sie schon in der nächsten Sekunde dachte, als Doris fortfuhr: »Gut. Dann kannst du von dort aus direkt nach Fechenheim weiterfahren.«

»M-hm. Und was gibt es da?«

Doris gluckste. »Nun ja. Da wir die Mordkommission sind …«

»Verstehe schon. Mach’s bitte kurz. Ich muss gleich einparken, und Lynel wartet.«

»Sorry. Leiche, männlich.« Doris nannte den Namen und die Adresse. »Möglicherweise ein Unfall im Badezimmer. Er liegt wohl schon ein paar Tage.«

Na toll. Die Kommissarin schloss für einen Moment die Augen und ließ die Information sacken. Ein toter Mann in seinem eigenen Badezimmer. Was für ein deprimierender Anblick würde sie erwarten? Die Vorstellung ließ sie schaudern, aber sie wusste, dass sie ihre Arbeit machen musste. Wie schrecklich es auch sein mochte.

Mit einem Mal hatte es Julia Durant überhaupt nicht mehr eilig.

Sie kannte die Gegend, war schon einmal hier gewesen. Birsteiner Straße, frühmorgens. Weiße Farbe, klobige Gaube, das Dach mit schwarzen Ziegeln gedeckt. Wie viele Jahre waren seitdem vergangen – oder, wichtiger noch: Was war seither alles passiert?

Julia Durant schüttelte sich, und die Strähnen ihres kastanienbraunen Haars schlugen ihr ins Gesicht. Sie musste sich konzentrieren. Die Schatten der Vergangenheit zogen sich langsam zurück, während das Tageslicht ihr Gesicht erhellte. Die Gegenwart forderte nun ihre Aufmerksamkeit. Sie stieg aus dem Kleinwagen, den sie selbst mit einer Körpergröße von rund eins sechzig bequem überblicken konnte.

Rote Ziegel. Eine andere Straße. Heute war ein anderer Tag, ein anderes Jahrzehnt. Doch im Inneren des Hauses wartete dasselbe auf sie wie immer. Der Tod. Durant drückte auf den Schlüssel, und der Fiat verriegelte sich. Sie nahm den Geruch von verbranntem Kraftstoff wahr, im Hintergrund brummte der Durchgangsverkehr auf der Hanauer Landstraße. Dennoch schmeckte die Luft frischer als in der Innenstadt. Ihre Finger spielten miteinander, als sie am Wagen der Spurensicherung vorbeikam. Nervös. Dabei hatte sie schon so viele Leichenfunde auf dem Zähler, dass sie die genaue Anzahl längst nicht mehr wusste. Aber hinter jedem einzelnen steckte ein ganzes Leben. Mal länger, mal dramatisch kurz. Erfüllt von Lebensfreude, erfüllt von Qualen. Das durfte man niemals vergessen. Jeder Tote hatte einmal ein Leben geführt, war ein Teil des großen Ganzen, und in den meisten Fällen hatte der Tod unerwartet zugeschlagen. Unverhofft und unerwünscht.

Sie dachte an Reinhard Escher. Der Name des Opfers, den Doris ihr am Telefon mitgeteilt hatte. Ein Badezimmerunfall. Hatte er den Tod kommen sehen? Hatte er sich so unglücklich verletzt, dass er stunden- oder tagelang hilflos dagelegen hatte? Oder war es ein gnädiges Ableben gewesen? Ihre Gedanken schwirrten wie unstete Blätter im Herbstwind.

»Hey!«

Andrea Sievers’ markante Stimme erklang, und im selben Moment erblickte Durant die Rechtsmedizinerin, die in einem Tatort-Schutzanzug in der Haustür auftauchte. Dr. Sievers zog sich die Schutzmaske vom Gesicht und lächelte. So schlimm konnte es also nicht sein, dachte die Kommissarin. Wobei: Andrea war eine Frohnatur mit einer großen Portion an Sarkasmus. »Berufskrankheit«, wie sie gerne dazu sagte.

Während Julia sich ihr näherte, schnalzten die blauen Silikonhandschuhe. Danach förderte Andrea eine Zigarettenschachtel zutage, fingerte zuerst einen Glimmstängel und dann ihr Feuerzeug heraus. In der nächsten Sekunde zog sie gierig am Filter, inhalierte tief und schloss die Augen. Der Rauch stieg auf und wirkte wie ein zerbrechlicher Schleier zwischen der Realität und dem, was sie als Nächstes erwartete. Eine neue Realität.

»Ist es sehr schlimm?«, erkundigte sich Julia, als sie die Treppe zum Eingang erreichte. Andrea war ihr die Stufen hinab entgegengekommen. Es duftete nach Tabakrauch. Kein Leichengeruch.

Andrea zog die Mundwinkel auseinander. »Na ja, wie man’s nimmt.« Sie zwinkerte schelmisch. »Aber das kann doch uns nicht erschüttern. Wenn man so lange im Geschäft ist.« Da war er, der schwarze Humor.

Julia rang sich ein Lächeln ab. »Okay, aber gib mir mal bitte ein paar Fakten, bevor ich da reingehe.«

»Klar. Der Tod ist mindestens schon vorgestern eingetreten. Du weißt ja selbst, dass die Bestimmung des exakten Todeszeitpunkts in diesen Zeiträumen schwieriger wird. Aber die Leiche ist kalt und beweglich, also eine vollständige Algor mortis und eine gelöste Rigor mortis.«

»Totenkälte und Totenstarre«, wiederholte Julia tonlos.

»Genau. Damit sind wir schon mal bei mindestens sechsunddreißig Stunden, denn so lange dauert das Lösen der Starre normalerweise. Dazu kommen eine Raumtemperatur von achtzehn Grad, tagsüber vielleicht ein paar Grad mehr, aber das können wir vernachlässigen. Wir sind auch noch nicht in der Heizperiode. Die Körpertemperatur des Toten beträgt ebenfalls achtzehn Grad. Damit komme ich rechnerisch auf mindestens vierundvierzig Stunden. Dass der Ärmste nackt ist, ändert da auch nichts mehr dran.«

»Stimmt ja, er war im Bad«, erinnerte sich Julia.

»M-hm.« Andrea rümpfte die Nase. »Leider ist er abgetreten, bevor er sich gewaschen hat.«

»Andrea!«

»Ist doch wahr. Für ihn spielt es vielleicht keine Rolle mehr, aber für mich schon.«

Die Rechtsmedizinerin bückte sich und steckte die Kippe ins Erdreich unter einem Ligusterbusch, der die Sicht zum Nachbareingang abtrennte. Doch Julia registrierte eine Bewegung hinter einem der Fenster. Verstohlene Blicke. Konnte sie es den Nachbarn verdenken bei dem Aufgebot, das hier angerückt war?

Sie widmete sich wieder der Rechtsmedizinerin. »Gut. Und die Todesursache? Vermutlich eine Sturzverletzung.«

»Sieht danach aus. An der Kante des Waschbeckens fanden sich Haare und Blut. Die Dusche ist trocken, das ist nach zwei Tagen ja nicht ungewöhnlich. Es gibt jedoch einen rosafarbenen Schleier auf dem Boden, der auf verwässertes Blut hindeutet. Vermutlich hatte er etwas vergessen und wollte noch mal raus. Dabei wird es dann passiert sein.«

Julia Durant atmete schwer. Ein Unfall im Badezimmer. Erst kürzlich hatte sie eine Statistik gelesen, in der es um häusliche Todesfälle gegangen war. Die Zahl war erschreckend, denn tatsächlich starben deutschlandweit fast zwei Menschen pro Stunde an einem Unfall in den eigenen vier Wänden. Wenn man Hochbetagte jenseits der achtzig aus der Gleichung nahm, blieb immer noch ein Mensch alle drei Stunden. Diese Zahl hatte sich ihr ins Gedächtnis gebrannt, vor allem, weil sich in dem alten Gebäude am Holzhausenpark, in dem ihre Wohnung lag, eine steile Treppe nach oben ging. Es gab hohe Fenster und niedrige Steckdosen. Unzählige Todesfallen für einen unbedarften Fünfjährigen, der sich mit dieser Umgebung erst noch vertraut machen musste.

Drei Kinder pro Monat.

Die Kommissarin schüttelte sich und zwang ihre Gedanken zurück auf den Fall.

»Ich schaue mir das mal an«, entschied sie. »Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen müsste?«

Dr. Sievers hob die Schultern, und der Schutzanzug begleitete ihre Bewegung mit einem Rascheln. »Ich muss ihn in Ruhe auseinandernehmen, dann kann ich mehr sagen. Aber zuallererst wird er ordentlich gewaschen.«

Durant unterdrückte ein Schmunzeln und wandte sich in Richtung Haustür. So war Andrea nun mal, und insgeheim bewunderte sie ihre Leichtigkeit. Wie sie in all dem Schlimmen, das ihr begegnete, noch Lebensfreude empfinden konnte. Oder, noch viel wichtiger, die Zuversicht, dass die Seele der Menschheit noch nicht verloren war.

Das Innere des Hauses öffnete sich zur straßenabgewandten Seite in einen hellen und geräumigen Grundriss. Ein kleiner, verwilderter Garten lag hinter großen Glasflächen. Die Einrichtung wirkte altbacken, als seien die letzten Möbelstücke in den Achtzigerjahren gekauft worden. Ebenso die Türrahmen aus dunklem Holz. Die Bodenbeläge indes schienen deutlich neuer, ebenso die Küche. Was der Kommissarin am meisten ins Auge stach, waren der überdimensionale Flachbildschirm und die deckenhohen Bücherregale, die bis auf den letzten Millimeter vollgestopft waren. Davor ein zwei Meter breiter Schreibtisch, an dessen Ende ein weiterer Tisch geschoben war, um die Arbeitsfläche zu vergrößern. Monitore. Tastaturen. Laufwerke. Sie hatte sich immer gegen den Wettlauf mit der modernsten Technik gesträubt, verstand aber genug davon, um die Gerätschaften als eine Ausstattung zu erkennen, die weit über dem Standard normaler Heim-PCs lag.

Platzeck, der Chef der Kriminaltechnik, trat ihr entgegen und begrüßte sie mit einem Nicken. »So sieht man sich wieder.«

Durant wusste nicht so recht, was sie darauf erwidern sollte. »Darf ich denn schon reinkommen?«

»Bis hierhin schon.« Platzeck deutete auf den Boden, wo ein entsprechender Weg abgeklebt war, an den Durant sich auch penibel gehalten hatte. »Aber Umziehen ist Pflicht. Du musst einmal durchs halbe Haus.«

»Klar, kein Problem.«

Platzeck deutete auf eine Tür mit der Aufschrift Gäste-WC. »Da drinnen bist du ungestört. Das richtige Bad ist oben.« Er schnaubte. »Schon allein das ist ein Verbrechen.«

»Was meinst du?«

»Dass einer allein in so einer Hütte wohnt! Das sind hundert Quadratmeter auf zwei Etagen plus Dachboden und Garten. Ich kenne manche Familie, die sich die Finger danach lecken würde.«

Julia nickte. Die Frage war nur, wie viele Familien sich heutzutage eine Immobilie in dieser Größe und Lage noch leisten konnten. Selbst ohne das verdammte Virus und all seine Auswirkungen waren die Zeiten alles andere als optimistisch.

»Na ja, egal.« Platzeck deutete auf die offene Treppe, die in die erste Etage führte. Holzstufen auf einem Metallgestell. Dagegen war die alte Treppe im Holzhausenviertel ein Hort der Sicherheit. »Wahrscheinlich ist es das einzige Verbrechen, das sich hier abgespielt hat. Aber das hat Andrea dir sicher schon berichtet.«

Julia bestätigte das und begab sich in die Gästetoilette, wo sie sich mit Schutzanzug, Gamaschen und Mundschutz ausstaffierte. Ein fast unverhältnismäßiger Aufwand, dachte sie, wenn es sich tatsächlich nur um einen häuslichen Unfall handelte. Aber wie oft war es schon geschehen, dass sich die Dinge anders entwickelten, als sie auf den ersten Blick aussahen?

»Wer hat den Toten denn gefunden?«, fragte sie einige Minuten später, nachdem sie das Badezimmer und den Leichnam in Augenschein genommen hatte. Escher lag mit dem Gesicht nach unten, unbeweglich und still, als wäre er längst ein Teil dieses stillen Raums geworden. Jemand hatte ihn abgedeckt, auch wenn es im Inneren des Hauses keine Schaulustigen gab. Die anwesenden Ermittler hatten allesamt schon viel Schlimmeres gesehen als einen nackten Mann. Aber auch im Tod gab es noch etwas wie Würde. Ein letzter Versuch, Menschlichkeit zu bewahren. Julia wollte die Frage gerade zurücknehmen, denn Andrea hatte ihr ja am Telefon berichtet, dass es keinen Auffindungszeugen gab.

Doch Platzeck, der im Türrahmen wartete, antwortete bereits: »Na, zwei von unseren Jungs, nachdem der Schlüsseldienst sie reingelassen hatte. Ein Nachbar hat sie verständigt, weil er es verdächtig fand, dass rund um die Uhr das Licht brannte, aber Escher auf nichts reagierte.«

Durant nickte und kratzte sich am Hals. Für eine Sekunde war sie irritiert, denn sowohl die Hände als auch ihr Gesicht steckten ja unter dem Ganzkörperschutz. In der Stadt gingen die meisten Menschen einfach vorbei, ohne sich für die anderen zu interessieren. Aber hier … hier waren die Dinge anders. Sie unterbrach ihren Gedankengang.

»Demnach haben die Beamten den Notarzt verständigt, und hier wurde danach wohl nichts verändert.«

»Davon gehe ich aus.« Platzeck deutete hinter sich in Richtung Treppe. »Du kannst sie fragen, sie sind unten.«

»Mich interessiert viel mehr der Anrufer. Ein Nachbar, hast du gesagt?«

»M-hm. Aber was soll das bringen?«, brummte er mit einem Hauch von Ungeduld.

Julia Durant zuckte mit den Schultern. Das Vliesgewebe raschelte. Es fühlte sich seltsam an, wie eine Hülle, die sie von der Welt abschirmte, dabei wollte sie eigentlich näher heran.

»Ich weiß es nicht. Doch jetzt bin ich schon mal hier.« Sie wandte sich wieder der Leiche zu und neigte den Kopf. Sie ließ den Blick ein paarmal zwischen der Duschkabine linker Hand und dem Waschbecken auf der gegenüberliegenden Raumseite hin und her schweifen. Das Badezimmer maß etwa dreieinhalb Meter in der Breite. Hinter dem Waschbecken befand sich eine Badewanne, vorn neben der Dusche ein WC. Alles an diesem Raum wirkte funktional und schlicht, doch das Ungewöhnliche lag in der Atmosphäre. Ein Hauch von etwas, das sie nicht zu greifen vermochte.

»Wie ist denn deine Meinung dazu?«, fragte sie schließlich.

Platzeck trat neben sie. »Er wollte sich duschen, muss mit nassen Füßen noch mal aus der Kabine getreten sein, dann ist er ausgerutscht – und Ende der Geschichte.«

»Hmm. Aber müsste dann nicht das Wasser laufen?«, fragte Durant, die Stirn in Falten gelegt.

Platzeck grinste, auch wenn man das nur anhand der Falten um die Augen erkannte. »Wer weiß? Vielleicht war er ja besonders sparsam.«

Durant stellte sich die Szene vor. Wenn sie sich eine Badewanne einließ, war sie alles andere als sparsam. Aber eine Duschbrause hätte sie wohl auch abgestellt. Eine Unachtsamkeit, die tödlich endete. »Ja, da hast du vermutlich recht«, murmelte sie.

Ihre Gedanken kehrten zu dem Dialog mit Andrea Sievers zurück. Zwei Tage lag er also schon hier, verloren zwischen den Dingen seines Alltags und dem abrupten Ende seines Lebens. Weitere Details würden erst nach der Leichenschau in der Rechtsmedizin bekannt werden.

»Ich glaube, ihr könnt ihn abtransportieren«, sagte die Kommissarin schließlich. »Bitte dokumentiert alles trotzdem so, als wenn es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Wir wissen momentan einfach noch nicht genug über das Opfer, und wenn wir schon mal einen Fundort haben, an dem nichts kontaminiert ist …«

Platzeck unterbrach sie mit einem frostigen Unterton: »Wir erledigen unsere Arbeit immer gewissenhaft.« Er ließ zwei Sekunden verstreichen, danach zwinkerte er ihr zu. »Mach dir mal keine Sorgen. Du kennst mich doch.«

Die Kommissarin lächelte leicht unter ihrer Schutzmaske und nickte ihm zu. Danach verließ sie das Badezimmer, nahm die Treppenstufen hinunter ins Erdgeschoss und wollte sich gerade die Handschuhe abstreifen, als sie sich umentschied. Eine Unruhe ergriff sie. Einem Impuls folgend näherte sie sich noch einmal dem Wohnzimmer – oder Arbeitszimmer? So genau ließ sich das nicht unterscheiden. Das Opfer musste entweder ein Büchersammler oder ein Technikfreak gewesen sein. Oder beides. Ein Leben im Chaos. Überall lagen Papiere herum, aufgeschlagene Wälzer, Spindeln mit CD-Rohlingen und meterweise Kabel. Und inmitten von alldem tauchte wie ein Gespenst einer der Tatortspezialisten auf.

»Huch«, kam es, als habe man ihn bei etwas Verbotenem ertappt.

»Keine Panik. Ich sehe mich nur um«, sagte Durant.

»Viel Spaß. Es ist das reinste Chaos«, erwiderte der Forensiker und hob seine Kamera. »Ich halte alles fest, so gut es geht.« In seiner Stimme klang ein Hauch von Resignation mit, als tue er diese Arbeit als Formalität ab. Zeitverschwendung. Eine müde Routine schlich sich durch die Reihen des Ermittlungsteams. Andererseits kostete eine ordentliche Dokumentation nicht mal mehr Farbfilm, so wie früher. Bei Bedarf konnten die Speicherkarten gelöscht und überschrieben werden.

Durant nickte stumm, spürte eine wachsende Distanz zu der Situation. Was war das hier? Ein Unfall, oder steckte doch mehr dahinter?

Sie warf einen letzten Blick in Richtung des Panoramafensters. Der Spätsommer tauchte den Garten in ein sattes Grün mit goldenem Glanz. Eine Ruhe, die in starkem Kontrast zu dem stand, was hier geschehen war. Ein Garten. Mitten in der Stadt. Das konnte sie Lynel nicht bieten. Natürlich gab es den Holzhausenpark mit dem hübschen Wasserschloss und dem Sprudel im See. Aber ein eigener Garten, eine Oase mit Sandkasten und Schaukel …

Julia Durant schüttelte sich und ließ die Handschuhe von den Händen schnalzen. Zurück zur Realität. Man konnte im Leben nicht alles haben. Und manchen, so wie Reinhard Escher, war nicht einmal mehr das Leben selbst vergönnt.

Das Klingelschild trug den Namen Siebenhaar. Ein roter Plastikstreifen aus einer Etikettiermaschine, dessen Buchstaben weiß hervorstachen. Noch bevor Julia Durant den Taster drücken konnte, registrierte sie eine Bewegung hinter dem Milchglas der Haustür. Einen Moment später schwang sie auf. Ein Mann, kaum größer als sie, stand vor ihr – Anfang fünfzig, mit hängenden Schultern und einer spitzen Nase. Für einen Augenblick musste sie an die prägnanten Buchstaben auf dem Klingelschild denken. Auf seiner Nase balancierte eine Nickelbrille, deren Gläser die grünen Augen unnatürlich groß erscheinen ließen.

»Sind Sie von der Polizei?«, fragte er, die Stimme drängend.

»Durant«, erwiderte die Kommissarin ein wenig überrumpelt. »Mordkommission.« Sie biss sich auf die Unterlippe. Normalerweise ging sie nicht mit diesem Begriff hausieren, denn er verschreckte die meisten.

»Mord also?« Der Mann pfiff leise durch die Zähne. »Tja, was will man machen?«

Julia fühlte sich zunehmend unbehaglich. Normalerweise bestimmte sie den Verlauf solcher Gespräche, doch dieser Siebenhaar (sofern das hier tatsächlich der Mann war, den das Klingelschild auswies) hatte ihr die Zügel aus der Hand genommen.

»Ich würde mich ungern zwischen Tür und Angel unterhalten«, sagte sie daher, und ihr Plan ging auf.

»Klar, kommen Sie rein.« Er trat zur Seite.

»Danke.« Julia trat ein, blieb jedoch noch einmal stehen. »Sind Sie also Herr Siebenhaar?«

»Christian Siebenhaar, ja.«

»Gut.« Sie deutete ins Innere. Das Nachbarhaus war vom Schnitt her identisch mit Eschers, doch die Einrichtung unterschied sich radikal. Hell. Karg. Alles wirkte geräumiger. Sie betraten das lichtdurchflutete Wohnzimmer. Ein Blick in den Garten offenbarte einen akkurat gepflegten englischen Rasen, eine Gruppe Basaltsäulen und einen Teich mit einem kleinen Bachlauf.

Siebenhaar stand bei seiner Sitzecke, die auf eine Fernsehwand mit Hi-Fi-Anlage ausgerichtet war.

Als Julia sich zu ihm umdrehte, deutete er auf einen Sessel. »Bitte. Soll ich einen Kaffee machen? Geht ganz schnell.«

»Nein, danke. Sie haben es hier wirklich schön.«

Er lächelte flüchtig. »Man tut, was man kann.« Dann hob er eine Schulter. »Nun ja, das gilt wohl nicht für jeden. Haben Sie seinen Garten gesehen?« Er prustete und ließ sich auf die Couch fallen.

Julia setzte sich in den Sessel. »Verstehe. Sie sprechen von Ihrem Nachbarn. Und Sie haben also die Polizei verständigt.«

»Genau.«

»Aus Sorge?«

»Spielt das eine Rolle?«

»Es klingt jedenfalls nicht so, als hätten Sie das engste Verhältnis zueinander gehabt.«

»Hmm? Ach so.« Siebenhaar lachte krächzend. »Na ja, wie Sie vielleicht schon bemerkt haben: Wir sind zwei völlig verschiedene Typen.«

»Bis jetzt habe ich nur beobachtet, aber noch nicht beurteilt«, gab Julia zurück. Sie hatte das Gespräch wieder in die Hand genommen, und das war gut. Siebenhaar schien jemand zu sein, der auf subtile Manipulationen ansprang, besonders, wenn man seine Eitelkeit bediente.

Siebenhaar verzog das Gesicht. »Sie halten dieses Chaos da drüben doch wohl nicht für normal, oder?«

»Wie gesagt«, Julia hob die Hand, »hier ist es wirklich gemütlich. Aber lassen Sie uns über Reinhard Escher reden. Sie haben …«

»Und es war tatsächlich Mord?«, unterbrach er sie und rückte die Brille zurecht.

»Nicht jedes Mal, wenn die Kripo kommt, muss es gleich Mord sein.«

»Hmm. Aber er ist tot. Das hab ich gesehen. Der Leichenwagen steht noch draußen.«

»Stimmt.« Julia nickte. Sie hatte das Auto ankommen sehen, als sie aus Eschers Haustür trat – ein Kombi mit dunkel gekleideten Männern, die immer dann auftauchten, wenn ein Leben endete. »Ihr Nachbar ist leider verstorben. Hatten Sie das geahnt? Haben Sie deswegen die Polizei gerufen?«

»Nein … na ja, irgendwie schon.« Siebenhaar rutschte nervös auf dem Sofa herum. »Er hat ein merkwürdiges Leben geführt. Wie ein Vampir, hätte ich fast gesagt. Aber ich will jetzt auch nicht schlecht über ihn reden.«

Das hat Sie bisher auch nicht gestört, dachte Julia, schwieg jedoch und ließ ihn erzählen.

»Manchmal fuhr er mitten in der Nacht los, stundenlang. Kam kurz nach Sonnenaufgang zurück.« Siebenhaar kicherte. »Vampir scheidet dann wohl aus. Die müssen ja vor Sonnenaufgang … na, lassen wir das. Jedenfalls war er zu den unmöglichsten Zeiten unterwegs, und dann wieder änderte er den Rhythmus. Gerade, wenn man sich daran gewöhnt hatte.« Er schüttelte den Kopf. »Sein alter Volvo parkt schon seit Sonntagabend auf demselben Platz. Drinnen ist alles taghell erleuchtet, rund um die Uhr, und auch die Rollläden … unverändert. Rings ums Haus gerade so weit geschlossen, dass keiner reinschauen kann, aber nachts hat man das Licht durch alle Ritzen scheinen sehen. Und mindestens zweimal ist jemand vor der Tür gestanden, ich habe das zufällig mitbekommen, und er hat nicht geöffnet. Irgendwann hab ich es selbst probiert – erst telefonisch, dann an der Tür. Aber nichts.«

Siebenhaar machte eine Pause. Als er nicht weitersprach, fragte Julia: »Und da haben Sie sich gedacht …«

»Na ja, es war einfach verdächtig! Vielleicht nicht für Sie, aber man kennt sich ja. Und für einen Typen, der ständig im Dämmerlicht lebt, passte diese Festbeleuchtung einfach nicht. Außerdem … er hat die Türen in der Küche immer so laut zugeschlagen. Das Haus ist eigentlich nicht hellhörig, aber das war eine üble Marotte von ihm. Wenn er in der Küche hantiert hat, haben bei mir die Gläser im Schrank gewackelt. Das alles war mit einem Mal vollkommen weg. Stille. Und zu essen geliefert bekam er auch nichts. Und dann eben das Licht … Ich finde, da kann man sich schon mal Sorgen machen. Die Leute achten eh viel zu wenig aufeinander, finden Sie nicht?«

Julia ignorierte Siebenhaars Frage. »Hat er Angehörige?«

»Nicht dass ich wüsste. Verheiratet war er nicht, Eltern hat er keine mehr, und Geschwister wohl auch nicht.«

»Und andere Bezugspersonen?«

Siebenhaar schüttelte den Kopf. »Da fällt mir niemand ein. Aber wie gesagt: Wir kannten uns nicht besonders gut. Was ich Ihnen hier erzähle, habe ich im Lauf der Jahre herausbekommen.«

»Was ist er von Beruf?«

»Irgendetwas Wissenschaftliches, soweit ich weiß. Aber fragen Sie mich nicht. Bei den Arbeitszeiten …«

»Und wie steht es mit Ihnen? Wohnen Sie allein hier?«

Siebenhaar hob die Schultern, und sein Blick senkte sich. »Verwitwet. Seit zwei Jahren.«

»Das tut mir leid.«

»Ich habe es nicht übers Herz gebracht, von hier wegzuziehen.«

»Das verstehe ich. Hatten Sie Kinder?«

»Eine Tochter.« Er lächelte schwach. »Aber sie lebt in Pennsylvania. In Philadelphia.«

Er erhob sich, schritt zum Regal und griff nach einem silbernen Bilderrahmen. Er kehrte zu Julia zurück und hielt ihr das Foto hin. »Das ist sie. Katharina. Warten Sie … ich habe auch eins von meiner Frau …«

»Schon gut«, wehrte Julia ab. »Ich frage das nur, weil ich alle möglichen Zeugen berücksichtigen muss.«

»Ach so.« Siebenhaar erstarrte in seiner Bewegung, und die Energie wich aus seiner Stimme. »Na ja. Keine Zeugen. Ich wusste nicht, dass ich ein Alibi brauche.«

»Das ist erst mal nur eine Formalität«, antwortete Julia ruhig.

Siebenhaar kehrte zu seinem Platz zurück, blieb jedoch stehen. »Und was passiert jetzt als Nächstes?«

»Sie kennen das ja sicher aus dem Fernsehen, auch wenn das oft ungenau dargestellt wird. Der Verstorbene wird untersucht, ebenso der Fundort der Leiche. Danach folgt eine Menge Papierkram.«

»M-hm.«

Julia erhob sich ebenfalls. »Ich würde Sie gerne kontaktieren, falls ich noch Fragen habe. Meine Telefonnummer lasse ich Ihnen hier.«

»Natürlich. Gerne.« Siebenhaar wirkte mit einem Mal erschöpft, hielt das Bild seiner Tochter weiterhin fest umklammert, während seine sonst so aufmerksamen Augen stillstanden.

»Was mir noch einfällt …«, sagte Julia, während sie nach ihrer Visitenkarte suchte. »Was war das für eine Person, die bei Escher geklingelt hat?«

Siebenhaar schnaubte verächtlich, und seine Augen blitzten auf. Mit einem Mal schien er wieder der Alte zu sein.

»Personen«, betonte er mit Nachdruck. »Junge Dinger, wie immer. Dieser alte Lustmolch. Ich weiß, es gehört sich nicht, schlecht über Tote zu reden. Aber diese Mädchen … ich weiß ja nicht.«

»Kennen Sie vielleicht deren Namen?«

»Nein. Wozu auch?«

Julia Durant knirschte mit den Zähnen.

Die Tage hatten sich sehr verändert, seit Claus Hochgräbe nicht mehr auf dem Chefsessel im Polizeipräsidium saß. Die Leitung der Mordkommission und eine Ehe mit einer der Ermittlerinnen – das war dienstrechtlich unvereinbar. Also hatte Claus seinen Hut genommen, eine Entscheidung, die ihm nicht allzu schwergefallen war. Er hatte vorgehabt, als Dozent an der Hochschule der Polizei in Wiesbaden zu unterrichten. In Teilzeit. Dann war seine Tochter in sein Leben getreten und hatte es auf tragische Weise wieder verlassen. Lynel war ihr Vermächtnis gewesen; ein Kind, das eine Familie brauchte. Und das alles mitten in einer pandemischen Lage, die die Welt zuvor noch nie erlebt hatte. Statt an der Hochschule mit jungen Polizeianwärtern zu arbeiten, war Claus nun zur Hauptperson eines einzelnen jungen Menschen geworden, und er genoss diese Herausforderung. Lynel war ein ruhiges, manchmal etwas scheues Kind. Gleichzeitig war er neugierig, und wenn Claus ihm etwas erzählte, hing er förmlich an dessen Lippen.

Julia Durant musste lächeln. Sie hatte den Fiat soeben in eine Parklücke vor dem Haus manövriert. Ein seltenes Glück, auch wenn Anwohner hier in der Straße den Vorrang hatten. Sie stieg aus, verschloss die Tür und trat auf den Gehweg. Ja, die Tage hatten sich wahrhaftig verändert. Viel häufiger als früher verbrachte sie ihre Mittagszeit nun zu Hause. Claus hatte gekocht. Und er hatte Lynel aus dem Kindergarten geholt. Die Eingewöhnung lag noch nicht lange zurück, weswegen er zurzeit nur halbtags ging. Kleine Schritte. Demnächst würde er ein, zwei Stunden länger bleiben. Irgendwann den ganzen Tag. Was würde das für ihre gemeinsamen Mittagsstunden bedeuten?

Julia stieg die alten Treppenstufen nach oben und schloss die Tür auf. Küsste und umarmte ihre beiden Jungs. Vorläufig änderte sich gar nichts, und das war gut so. Der Geruch nach Gulasch lag in der Luft. Sie lächelte, während sie über die Holzbausteine stieg, die auf dem Teppich verteilt lagen. Claus schien seine Bestimmung gefunden zu haben.

Sie setzten sich an den Tisch, Claus verteilte die Portionen, und Lynel erzählte von seinem Tag.

»Was liegt denn bei dir an?«, fragte Claus nach einer Weile.

»Ach. Nur ein Tatort, der vermutlich gar keiner ist«, antwortete sie. »Ärgerlich, weil es den ganzen Vormittag gekostet hat.«

»Hmm. Ein Unfall?«

»Ja, sieht ganz danach aus.« Julia schielte in Lynels Richtung, aber der Kleine war voll und ganz damit beschäftigt, die spiralförmigen Nudeln auf dem Teller zu sortieren. »Im Bad ausgerutscht. Kopf angeschlagen. Hat zwei Tage lang gelegen.«

»Also wohnte das Opfer allein.«

»Ja. Ein Nachbar hat die Polizei verständigt, weil er es verdächtig fand, dass rund um die Uhr das Licht brannte, aber keinerlei Lebenszeichen aus dem Haus kamen. Ein Reihenhaus, das sollte man wohl dazusagen.«

Auf der Rückfahrt in die Innenstadt hatte die Kommissarin sich dabei ertappt, wie sie statt an das Opfer immer wieder an Siebenhaar denken musste. Wie ihre Fantasie ein Bild von dessen Privatleben entwarf. Ein etwas zwanghafter Typ, der die Erinnerungen an bessere Zeiten nicht loslassen wollte. Verwaltungsbeamter, das hatte sie im Hinausgehen noch erfahren.

»Schlimm«, hörte sie Claus wie aus weiter Ferne sagen. Dann läutete ihr Handy. Sie sprang auf und spürte im selben Augenblick, wie ihr ein Schmerz in die Kniescheibe schoss. »Scheiße!« Diese verdammte Tischkante.

Lynels Augen weiteten sich, weshalb Julia auf weitere Kraftausdrücke verzichtete und in Richtung Flur humpelte, wo sie ihr Mobiltelefon abgelegt hatte.

»Durant!«, bellte sie ins Mikrofon, sobald sie das Gerät zu greifen bekommen und den Ruf angenommen hatte.

»Sachte, Frau Kollegin«, antwortete eine ihr wohlbekannte Männerstimme. »Noch bin ich nicht schwerhörig.«

Es war Peter Brandt, Leiter der Mordkommission im Nachbarpräsidium. Was für die meisten Menschen völlig normal klang, war für Brandt (und viele seiner Kollegen) ein heißes Eisen. Denn auch wenn man sich als Nachbarn bezeichnete – rechts- und linksseitig des Mains oder, wie man es in der Stadt nannte: hibb und dribb de Bach –, waren die beiden Städte Frankfurt und Offenbach weitaus mehr als das. Erzfeinde. Rivalen. Nahezu jeder schien da eine ureigene Haltung zu haben, was Julia Durant manchmal belächelte. Sie stammte aus München, war fein raus. Ließ Brandt gerne auflaufen, wenn er gegen Frankfurt stänkern wollte. Irgendwann hatte er es aufgegeben. Vielleicht tat es ihm auch gut, dass er in ihr als Zugezogene keine Feindin sehen musste.

»Sorry, ich hab mir eben das Knie gestoßen«, sagte Durant, mit der Hand an besagter Stelle. »Aber du rufst sicher nicht an, um über Wehwehchen zu reden.«

Brandt lachte kurz. »Nein. Ich rufe wegen dem toten Promi an.«

Die Kommissarin richtete sich auf. »Entschuldigung, was?«

»Na, Dr. Reinhard Escher. Fechenheim. Sag bloß, du kennst den nicht.«

»Ähm. Nein. Müsste ich das?«

»Das musst du selbst wissen, denke ich. Aber der war doch erst unlängst in der Hessenschau. Nicht gesehen?«

Julia atmete angestrengt. »Peter, tu mir einen Gefallen. Von vorne bitte. Und keine Ratespielchen. Ich bin mitten am Essen, und das Knie summt, als wäre ein Wespennest darin. Was ist das jetzt mit diesem Escher?«

»Na gut. Ich geb’s zu, ich wollte dich aufziehen. Hab’s auch nur nebenbei gesehen, aber es ist noch in der Mediathek zu finden. Escher ist Ornithologe. Vogelkundler. Einer dieser Typen, die stundenlang herumsitzen, nur um einen seltenen Vogel vor die Linse zu kriegen.« Brandt hüstelte. »Da hab ich als Pilzkundler eindeutig mehr von meinem Hobby.«

»Weiter bitte«, erwiderte Julia nüchtern.

»Na ja, ich hätte mich vielleicht auch gar nicht an ihn erinnert, aber bei uns gehen seit Tagen Anrufe ein.«

»Was für Anrufe?«

»Er wird vermisst.«

Julia spürte, wie ihre Sinne erwachten. »Von wem?«

»Mitarbeiter, denke ich. Irgendwo muss er ja gefehlt haben. Ich kenne noch keine Details. Es wird ja nicht immer sofort eine Fahndung an alle Abteilungen rausgegeben, wenn eine Vermisstenmeldung eingeht. Wie lange ist er denn schon tot?«

»Nach aktuellem Stand circa zwei Tage. Mehr konnte Andrea noch nicht sagen.«

»Siehst du. Ohne eine konkrete Bedrohungslage ist das bei einem erwachsenen Menschen noch gar nichts. Solche Anfragen gibt es immer wieder. Bei Escher waren es allerdings mehrere.«

»Mehrere Personen?«

»Ich glaube schon. Wie gesagt, ich habe das jetzt erst mitgeteilt bekommen, weil plötzlich von Eschers Tod die Rede ist.«

Julia dachte nach. »Also hat sich jemand aus Eschers Umfeld nach seinem Verbleib erkundigt. Waren es Frauen?«

»Werde ich nachprüfen. Ist das denn wichtig?«

»Bei ihm standen laut Aussage eines Nachbarn junge Frauen vor der Tür. Aber er hat nicht aufgemacht.«

»Aha. Und wenn es nun diese Frauen waren, die auch bei uns angerufen haben …« Brandt unterbrach sich. »Na ja, wie gesagt, das lässt sich herausfinden. Aber wenn es ein Unfall war …«

Julia beendete seinen Satz: »Dann müssen diese Personen trotzdem von irgendwem informiert werden. Immerhin schien sich jemand um Escher zu sorgen. Ich finde nicht, dass diese Personen seinen Tod aus den Nachrichten erfahren sollten, oder?«

»Da hast du recht«, pflichtete Peter Brandt ihr bei. »Ich kümmere mich darum, und dann können wir uns gerne treffen. Man sieht sich sowieso viel zu selten.«

Die Haustür knallte. Auftritt Elisa.

Doris Seidel unterdrückte ein Schmunzeln. Die Jahre hatten sie zu einer Expertin gemacht: Als Mutter einer Vorpubertären lernte man, Stimmungen an den kleinsten Anzeichen festzumachen. Meistens waren diese ergiebiger als direkte Nachfragen, denn die Standardantwort auf »Wie war’s in der Schule?« bestand jeden Tag aus derselben Silbe.

»Gut.«

Doris wusste, dass sie ihre Tochter nicht in eine Schublade stecken sollte. Elisa war pflegeleichter als die meisten ihrer Mitschülerinnen. Und das, was sie nicht mit Doris teilte, das teilte sie mit ihrem Vater, Peter Kullmer. Dieser hatte viele Jahre bei der Mordkommission gearbeitet, wo er sich den zweifelhaften Ruf eines Don Juan erarbeitet hatte, bis er und Doris ein Paar geworden waren. Vor einiger Zeit hatte er sich dem K13 angeschlossen, wo man es vorrangig mit Sexualdelikten zu tun hatte. Peter und Elisa jedenfalls hatten eine Nähe zueinander, die Doris manchmal eifersüchtig machte – und gleichzeitig erleichterte. Es war eine Balance, die funktionierte. Doch heute war sie zu Hause, und Doris genoss diese Gelegenheiten sehr. Es war Donnerstag. Normalerweise ein langer Schultag, acht Stunden, doch heute hatte statt Doppelstunden mit Sport und Mathe ein Ausflug nach Darmstadt auf dem Plan gestanden.

»Hallo, Prinzessin«, rief Doris.

»Nenn mich nicht so!«, kam es zurück. Elisas Stimme klang genervt, aber nicht kalt. Sie schritt schnurstracks in die Küche, und Doris spürte, dass es keine echte Ablehnung war. Dann stand das Mädchen auch schon vor dem Ofen, in dem die Lasagne schmorte. Eines ihrer Lieblingsgerichte. Ein Hauch von Zufriedenheit schien in Elisa aufzukeimen, bevor sie ihre Mutter umarmte. »Hi, Mum.«

Doris lächelte. »Ich gebe dem Käse noch zwei Minuten Heißluft, und dann können wir.«

Elisa schüttelte den Kopf. »Hab noch gar keinen Hunger. Wir hatten Cheeseburger.«

Ein kleiner Stich fuhr durch Doris. Sie versuchte, ihn zu ignorieren.

»Ist ja kein Problem. Dann essen wir sie am Abend.«

»Hmm.«

Die Zeit zwischen ihnen schien für einen Moment stillzustehen. Mutter und Tochter standen einander gegenüber, ohne Worte, als müssten sie sich neu sortieren. Bevor das Schweigen allzu unangenehm wurde, fragte Doris: »Aber ein Glas Wasser nimmst du dir, ja? Und vielleicht einen Apfel.«

»Eigentlich …«

»Na komm schon. Trinken ist wichtig, Vitamine ebenso. Außerdem will ich wissen, wie’s war.«

Elisa seufzte theatralisch, aber es war die Art Seufzer, die Doris Hoffnung gab. Elisa zog sich ihren Stuhl vom Küchentisch zurecht und setzte sich, als würde sie sich ergeben. »Ganz okay.«

Doris nickte schweigend und griff nach einem Apfel, den sie unter kaltem Wasser abwusch. Zwei Wörter, drei Silben. Ein halber Sieg.

Sie kehrte zum Tisch zurück, Elisa hatte sich ein Glas Sprudel aus der bereitstehenden Glasflasche eingeschenkt. Doris legte den Apfel auf die Holzplatte und fragte: »Schneiden?«

»Nein danke. Kann ich ihn mitnehmen?«

»Erst will ich noch ein bisschen was hören«, forderte Doris mit einem Zwinkern. »Sonst nenne ich dich für den Rest der Woche Prinzessin.«

Elisa rollte die Augen. Aber ein kleines Lächeln zuckte über ihre Lippen. »Was soll ich denn erzählen? Darmstadt war schon cool irgendwie. Aber im Zug hat’s total nach Schweiß gestunken, und außerdem war der Graf mit – du weißt ja, dass ich den nicht leiden kann. Keiner kann den leiden.«

Doris nickte, innerlich lächelnd. Herr Graf, der ewige Sportlehrer. »Oje. Eigentlich sollte der doch gar nicht mitfahren, oder?«

»Nee. Aber Frau Rasper ist schon wieder krank. Der Graf ist ja leider nie krank.«

»Verstehe ich. Blöd gelaufen. Aber ansonsten war’s gut, ja?«

»Hmm. Bis darauf, dass Mia schon wieder nicht da war.«

Bei Doris ging ein innerer Alarm an. Mia Becker, eine gute, wenn auch nicht die engste Freundin ihrer Tochter. Doris hatte immer ein zwiespältiges Gefühl bei Mia – das Mädchen war in einem Umfeld aufgewachsen, das nichts Gutes verhieß. »Ist Mia auch krank?«

»Quatsch. Die ist nie krank, und das weiß auch jeder.«

»Und warum, meinst du, war sie heute nicht dabei?«

»Na ja, weil sie ja immer fehlt, wenn wir so was machen.«

Doris wusste, dass bei den Beckers einiges im Argen lag, hauptsächlich ging es dabei wohl ums Geld. Mia schien darunter zu leiden. Es gab einen Förderverein, einen Schulfonds, aus dem man sich bei Ausflugsfahrten bedienen konnte. Doch dafür musste man einen Antrag stellen, und dafür waren manche zu stolz. Besonders in Elisas Schule, wo allzu sehr das Bild einer heilen Welt aufrechterhalten wurde.

»Meinst du, es lag am Geld?«, fragte Doris.

»Weiß nicht. Mia ist die ganze Woche schon so komisch. Am Dienstag war sie auch nicht da, gestern kam sie zu spät. Montag auch. Da hat sie echt scheiße ausgesehen.«

»Hast du mal gefragt, was los ist?«

Elisa schüttelte den Kopf. »Wir hatten Streit. Ist ja meistens so, wenn’s bei ihr daheim Stress gibt.«

»Aber du weißt, dass sie das dann nicht persönlich meint.«

»Ja! Aber es ist trotzdem unfair. Ich bin doch nicht ihr Fußabtreter!«

Das Wort traf Doris tief. Sie hatte diesen Vergleich einmal benutzt, als sie mit ihrer Tochter über Mia gesprochen hatte. Die beiden Mädchen lebten eine Art Hassliebe, konnten die besten Freundinnen sein, aber auch die ärgsten Feindinnen. Welche Phase gerade dran war, bestimmte meistens Mia.

»Das verstehe ich. Und nein, das bist du nicht. Aber denk immer dran, im Vergleich zu uns geht’s Mia echt nicht gut. Irgendwo muss sie es ja rauslassen, auch wenn es mir lieber wäre, wenn es nicht ausgerechnet bei dir ist.«

Elisa murmelte etwas.

»Weißt du was? Du chillst jetzt erst mal eine Runde, und später schreibst du ihr einfach mal.«

»Hmm.«

»Ich formuliere es um: Chillen ja, und Schreiben nur, wenn du auch Lust drauf hast.«

»Ich hab ihr doch schon längst geschrieben.«

»Und?«

Elisas Miene verlor plötzlich die Fassung. »Sie hat’s zuerst nicht gelesen, dann schon. Aber null Reaktion. Manchmal ist sie eine echte Bitch. Ich hab gar keine Lust mehr auf sie.«

Doris sah in die feuchten Augen ihrer Tochter und erkannte darin die ganze Unsicherheit, die Sorge und die Wut.

Sie stand auf und nahm ihre Prinzessin schweigend in die Arme. Großwerden war schon früher nicht einfach gewesen. Heute, dachte sie, war es wie ein unsichtbarer Drahtseilakt, bei dem jeder Schritt das Gleichgewicht kosten konnte.

Diese Sache mit Mia Becker würde jedenfalls nicht einfach so verschwinden, fürchtete sie.

Im Gegenteil.

Die Schreie wurden leiser, als sie die Zimmertür hinter sich schloss und sich auf ihre Matratze warf, die unter dem metallenen Hochbett auf den Holzdielen lag. Eine Insel, umgeben von Tüchern und Lichterketten, bewacht von Plüschtieren. Doch selbst nachdem Mia sich zwischen ein Glücksbärchi und einen überdimensionalen Kirmes-Hund geflüchtet hatte, die ihre Ohren verbargen, war der Streit noch zu hören. Wie unter einer Glasglocke. So fühlte sie sich. Gefangen. Überstülpt von einem Schicksal, gegen das sie nicht mächtig genug war, anzukämpfen. Ein Scheppern ließ das Mädchen zusammenfahren. Töpfe. Pfannen. Heute war es besonders schlimm. Sie hob den Kopf und lockerte den Teddy, um zu lauschen. Etwa eine Sekunde lang herrschte Totenstille. Dann kreischte Mama los. Sie kannte die Worte, hatte das Gesicht ihrer Mutter vor Augen. Hilflose Verzweiflung und wütende Entschlossenheit. Einzelne Tränen trafen auf angespannte Muskeln. Trafen auf eine Übermacht an Stimmvolumen und Worten, die scharf waren wie eine Waffe. Wenn es dabei doch bliebe. Wenn …

Mias Herz krampfte, als sie den Schlag hörte. Das Taumeln – es geschah lautlos –, aber dann ein Poltern, als Mama gegen einen der Schränke fiel. Unterdrücktes Wimmern. The show must go on. Ihre Mutter versuchte, diese Dinge zu verbergen. Zu überspielen. Immer dann, wenn Mia mit ihr darüber reden wollte, kamen Ausflüchte. Und wenn ihre Mutter dann doch bereit schien, sich ihr zu öffnen, machte sie in letzter Sekunde einen Rückzieher. Verdammt noch mal! Mia war noch nicht einmal zwölf. Es war auch nicht ihr Job, sich um diese Dinge zu kümmern. Sie sehnte sich nur nach einem: nach Normalität. Nach Freiheit. So, wie alle anderen in ihrer Klasse lebten.

Und dass er Mama nicht mehr wehtat. Dass er sie endlich nicht mehr quälte.

Schritte polterten auf der Treppe – und der Atem des Mädchens blieb stehen.

Freitag

Julia Durant stand in der vierten Etage des Polizeipräsidiums und kaute auf einem Bleistift herum. Claus hatte sich um Lynel gekümmert, und der Kleine hatte sein Kuscheltier nicht eine Sekunde lang aus den Augen gelassen. Von dieser Seite her war also keine Störung zu erwarten, und auch ansonsten schien es ein ruhiger Tag zu werden. Ein seltener Luxus in diesem Beruf.

Sie lehnte an der Tischkante ihres Büros in der Mordkommission und blickte hinab auf das pulsierende Leben der Stadt. Der ständige Strom aus Menschen und Autos an der Kreuzung von Adickesallee und Eschersheimer Landstraße wirkte von hier oben aus wie ein unaufhaltsamer Ameisenstaat, immer in Bewegung, doch lautlos – die dicken Fensterscheiben schirmten sie von der Hektik der Stadt ab. Eine Szene des urbanen Alltags, die in ihrer Stille fast surreal wirkte.

Ein kleiner Holzspan löste sich vom Bleistift, den sie zwischen den Zähnen gehalten hatte. Julia nahm ihn heraus und spuckte den Splitter aus. In ihrem Kopf tauchten Erinnerungen an die Schulzeit auf – der bittere Geschmack von abgekautem Holz und altem Lack. Seltsam, wie dieser Geschmack immer noch vertraut war, als wäre es erst gestern gewesen, dass sie als Kind in einem Klassenzimmer saß und die Welt einfacher schien.

Doch war es damals wirklich besser gewesen? Sie dachte nach. Die Energiekrise. Die Angst vor der RAF. Fritz Honka, der Frauenmörder, und nur wenige Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt das Grauen von München, als die Olympischen Spiele zum Schauplatz des Terrors wurden. Nein, es war wohl nie wirklich einfacher gewesen. Nur anders.

Das Klingeln des Telefons beendete die Gedankenspirale. Das Display verriet, dass am anderen Ende die Rechtsmedizin war.

Durant räusperte sich. »Andrea?«

Dr. Sievers lachte auf. »Stimmt. Das bin ich.«

»Und du rufst bestimmt nicht nur an, damit ich das nicht vergesse.«

»Wieder richtig. Du solltest dich mal für eine Quizshow anmelden.«

»Nein danke. Ich bekomme meine Antworten lieber ohne großes Tamtam geliefert.«

»Okay, die Botschaft ist angekommen.« Andrea räusperte sich ebenfalls, übertrieben theatralisch. »Dann pass mal auf. Ich war gestern Abend noch einmal mit Platzeck drüben in Fechenheim. Wir haben …«

»Moment«, unterbrach Julia sie. »Ihr wart noch mal in Eschers Wohnung? Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt?«

»Ich wollte mir sicher sein. Es war nur so ein, hm, Gefühl. Ganz tief unten im Bauch. Kann man nicht beschreiben, aber du kennst das ja selbst.«

Julia musste schmunzeln. Dieses Bauchgefühl, von dem Andrea sprach, hatte ihr schon oft geholfen – wenn auch nicht immer zur Freude des ehemaligen Kommissariatsleiters Berger, der sich ungern auf Intuition verlassen hatte. Doch in den meisten Fällen hatte er am Ende eingestehen müssen, dass Julia damit richtiglag. Bei Claus Hochgräbe war es zuweilen ähnlich gewesen.

»Allerdings. Erzähl bitte weiter«, forderte sie.

»Du erinnerst dich ja noch an die Lage, in der sich das Opfer befand«, fuhr Andrea fort. »Er war ungewaschen, aber die Spurensicherung hat auf dem Boden Seifenreste gefunden.«

Julia erinnerte sich. Er musste sich ausgezogen haben, war dann in die Dusche gestiegen, aber danach noch einmal herausgekommen.

»Die Seife könnte schon länger auf dem Boden gewesen sein«, wandte sie ein. »Das Wasser hat sie wieder gelöst, und dann hat sich alles mit seinem Blut vermischt.«

»Seine Haare waren aber schamponiert«, widersprach Andrea. »Nur dass sich das Shampoo am Waschbecken befand.«

»Und?«

War er deshalb noch einmal rausgekommen? Nein, Moment. Das konnte nicht stimmen …

»Das Shampoo war fast leer. Doch an der Flasche haben sich keinerlei Fingerabdrücke befunden. Jedenfalls keine, mit denen wir was anfangen konnten. Aber es ist dasselbe Mittel«, Andrea nannte die Marke, »und es wurde sowohl im Waschbecken als auch auf dem Boden und in der Duschwanne selbst gefunden.«

»Er muss sich also am Waschbecken die Haare eingeschäumt haben und ist danach zur Dusche gegangen? Wollte er sich nur die Haare abbrausen?«

»Warum hat er sich dann komplett ausgezogen?«

»Hmm.«

»Und außerdem waren seine Hände verschmiert. Unter den Seifenresten. Wenn sich jemand aber die Haare wäscht, verschwinden solche Verschmutzungen in der Regel.«

Julia dachte nach. Die Richtung, die dieses Gespräch nahm, behagte ihr nicht. »Von welcher Art Verschmutzung reden wir da?«

»Flecken am Handballen, vermutlich von einem Kugelschreiber. Vielleicht hatte er Schweißhände. Dazu eine harzige Schmiere an der rechten Handinnenfläche.« Andrea räusperte sich. »Ich weiß, das ist alles nur eine Ansammlung von Kleinigkeiten. Deshalb wollte ich mir das eben noch mal vor Ort anschauen. Und seitdem bin ich mir sicher: Der Typ ist nicht in seinem eigenen Bad ausgerutscht. Das passt einfach nicht. Wenn er vorwärts aus der Dusche gefallen wäre, hätte er anders dagelegen. Das haben wir x-mal simuliert. Rückwärts kann’s auch nicht sein, denn dazu fehlen die passenden Schädelfrakturen. Es gibt weder angetrocknete Fußabdrücke noch Rutschspuren. Keine Spritzer an den Wänden.« Die Rechtsmedizinerin holte tief Luft. »Wenn ich mich jetzt auf eine Hypothese festlegen müsste, würde ich sagen, dass ihn jemand von hinten gepackt und mit dem Kopf aufs Waschbecken gestoßen hat. Die Hämatome im Halsbereich könnten durchaus auch Würgemale sein und nicht nur Verletzungen, die er sich beim Aufprall zugezogen hat, wie es auf den ersten Blick aussah.«

»Verdammt«, stieß Julia hervor und musste sofort an ihren Vater denken, der es als Pastor nie gerne gehört hatte, wenn jemand beim Fluchen den Teufel oder die Verdammnis beschwor. Entschuldigend blickte sie in Richtung Himmel, auch wenn sich dort nur eine Kassettendecke mit Leuchten befand. »Also war es Mord, ja?«

»Wie gesagt: Im Nachhinein spricht vieles dafür. Ich habe eben die Schublade zugemacht und setze mich gleich an den Bericht. Am Fundort sah das alles noch unverdächtig aus, aber das Gesamtbild spricht jetzt eine andere Sprache. Ich würde seine Verletzungen nun so interpretieren, dass jemand ihn hinterrücks gepackt hat. Wie immer bleibt da eine statistische Möglichkeit, mich zu irren. Aber wenn Platzeck die entsprechenden Spuren findet …«

Julia Durant hörte nur noch mit halber Aufmerksamkeit zu. In Gedanken war sie längst wieder bei Reinhard Escher in Fechenheim. Und bei seinem sonderbaren Nachbarn.

Fünf Minuten später stand sie im Büro von Kommissariatsleiterin Seidel. Ein noch immer ungewohnter Klang. Doris war nach ihr zur Frankfurter Truppe gestoßen, ursprünglich stammte sie aus Köln. Genau wie bei Julia war eine zerbrochene Beziehung der Auslöser für die berufliche Veränderung gewesen. Ein Neustart in einer fremden Stadt. Dabei waren weder sie noch Doris sogenannte schwache Vertreterinnen ihres Geschlechts, im Gegenteil. Doch manchmal brauchte es offenbar erst ein Arschloch von Mann, um das Beste aus einer Frau herauszuholen. Doris hatte einen schwarzen Gürtel, einen analytischen Verstand und vor allem die nötige Gelassenheit, um eine Führungsposition einzunehmen. Julia hatte den Sessel vor vielen Jahren einmal vertretungshalber besetzt und dabei gelernt, dass das keine Position war, die sie anstrebte. Ein wenig beneidete sie Doris um ihre Gelassenheit und ihre Fähigkeit, selbst im Chaos ruhig zu bleiben.

»Also Mord«, schloss Seidel, nachdem die Kommissarin das Telefonat mit Dr. Sievers zusammengefasst hatte. »Ich hatte mich auch schon gewundert.«

»Wieso?«

»Weil Platzeck mich eben angerufen hat, unmittelbar bevor du hier aufgeschlagen bist. Er hat jemanden aus der IT-Abteilung angefordert.«

»Wieso denn die IT?«, platzte es aus Julia hervor, aber dann erinnerte sie sich. Tische voller Computer und Technik, fast wie in einem Elektronikmarkt. »Ach, stimmt ja. Escher hat all dieses Zeugs.«

»M-hm. Und Platzeck meinte, er blicke da nicht durch. Es sieht wohl so aus, als würde da was fehlen.«