9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ein Fall für Jan Jordi Kazanski

- Sprache: Deutsch

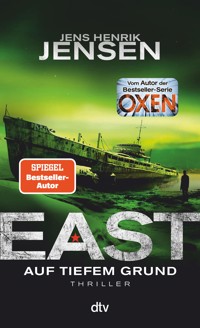

Mission in arktischer Nacht Graue Felsen. Schwarzes Wasser. Ein Verbrechen in arktischer Nacht … Ein visionärer Polithriller aus der Feder des Autors der skandinavischen Bestseller-Serie OXEN. Millennium in Murmansk. Beim alten Hafen machen Eismeerfischer einen unheimlichen Fang: Im Wasser treibt ein abgetrennter tätowierter Arm. Der Fall im Militärstützpunkt der russischen Marine ruft die Geheimdienste auf den Plan – und vom CIA wird Jan Jordi Kazanski in die arktische Nacht entsandt. Dort ringt er mit den Kräften des Chaos und der Auflösung, die nach dem Zerfall der Sowjetunion erstarken ... Erschreckend aktuell, gnadenlos spannend – Band 2 von Jens Henrik Jensens große Ost-West-Trilogie »Auch nach internationalen Maßstäben ein großartiger Thriller.« JYLLANDS-POSTEN Alle Bände der EAST-Reihe: Band 1: Welt ohne Seele Band 2: Auf tiefem Grund Band 3: Jagd im Zwielicht Von Jens Henrik Jensen sind bei dtv außerdem die skandinavischen Thriller-Serien OXEN und SØG erschienen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 605

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über das Buch

Graue Felsen.

Schwarzes Wasser.

Ein Verbrechen in arktischer Nacht …

Murmansk. Beim alten Hafen macht ein Eismeerfischer einen unheimlichen Fang: Im Wasser treibt ein abgetrennter tätowierter Arm. Der Fall im Militärstützpunkt der russischen Marine ruft die Geheimdienste auf den Plan – und vom CIA wird Jan Jordi Kazanski in die größte Stadt an der Arktis entsandt. Hier, wo in den Wintermonaten Tag und Nacht nicht zu unterscheiden sind, versucht er zu verstehen, wem er trauen kann und wen er fürchten muss.

Von Jens Henrik Jensen sind bei dtv außerdem erschienen:

OXEN – Das erste Opfer

OXEN – Der dunkle Mann

OXEN – Gefrorene Flammen

OXEN – Lupus

OXEN – Noctis

OXEN – Pilgrim

SØG – Dunkel liegt die See

SØG – Schwarzer Himmel

SØG – Land ohne Licht

EAST – Welt ohne Seele

Jens Henrik Jensen

EAST

AUF TIEFEM GRUND

Thriller

Aus den Dänischen von Friederike Buchinger

PROLOG

Vor langer Zeit, da war die Erde nicht rund, sondern flach. Und wie jede Fläche war sie begrenzt. Eine Scheibe mit einem Rand, der an ein unendliches Meer stieß, denn anders wäre die Vorstellung nicht zu ertragen gewesen.

Aus Angst vor dem Unbekannten erzählte man sich Geschichten von Drachen und anderen Ungeheuern, die mit Feuer und Schwefel die Gewässer am Rand der Erde bewachten, und zur Abschreckung und Warnung zeichnete man die Bestien auf den Seekarten ein.

Diese Geschichte spielt in Murmansk. Und tatsächlich erscheint einem das Ende der Welt hier näher als anderswo.

Murmansk auf der Halbinsel Kola ist mit seinen fünfhunderttausend Seelen die größte Stadt nördlich des Polarkreises. Die Menschen hier führen ein ganz normales, alltägliches Leben mitten in einem Gebiet, das seit dem Kalten Krieg in eine Atommülldeponie verwandelt wurde. Denn was das bloße Auge nicht sieht, sind die zahllosen Atom-U-Boote – Metallungeheuer, die mitsamt ihrem radioaktiven Abfall nachlässig stillgelegt wurden, als Mutter Russland das Geld ausging.

Aus dem Süden wird die Bevölkerung von den schnaufenden Gießereien der Halbinsel bedrängt, die Schwaden von Schwermetallen in die Atmosphäre blasen und dabei riesige Waldgebiete vernichten.

Im Winter, wenn die Sonne genug von allem hat und sich ein paar Wochen ganz verzieht, werden die Menschen von Dunkelheit und Kälte eingeschlossen. Und dann gibt es Stimmen, die behaupten, dass es schädlich sei, so dicht am Magnetfeld des Nordpols zu leben. Die Volksgesundheit ist miserabel, das steht außer Frage.

Romanow-na-Murmane wurde 1915 im Ersten Weltkrieg als Versorgungshafen gegründet. Während der Revolution diente es der Weißen Armee als Stützpunkt. Als die Bolschewiken siegten, wurde es zu Murmansk. Mit einem Hafen, der das ganze Jahr hindurch eisfrei ist, fiel der Stadt im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle für die Versorgungskonvois zu.

Murmansk ist eine Schöpfung des Kriegs. Es ist keine schöne Stadt. Aber wer nur auf Schönheit achtet, dem entgeht das Wesentliche. Was diese Stadt ausmacht, ist die Tatsache, dass es sie gibt. Dass sie zweiundvierzig Monaten Bombardierung durch die Deutschen standgehalten hat – und immer noch allem trotzt.

Heute können die Bewohner stolz zu einem großen Monument aufschauen, das an den Krieg erinnern soll. Die Betonskulptur eines Soldaten. Aljoscha heißt er. Unerschütterlich wacht er über sein Volk am Rand der Welt.

1

Murmansk, Halbinsel Kola, Russland

Die Axt stand im Zenit.

Wenn er, wie jetzt, den Kopf in den Nacken legte und die klare Flüssigkeit die Kehle hinunterrinnen ließ, war sie direkt über ihm. Wie eine stumme schwarze Drohung.

Die quälende Unruhe hatte seinen Körper verlassen und sein Zwerchfell zitterte nicht mehr. Aber irgendwo tief unter der Haut lauerte sie immer noch, diese verfluchte Angst. Das wusste er. Ein Dämon, der jeden Augenblick ausbrechen und ihm in den Rücken fallen konnte. Nur noch ein bisschen. Bald war es überstanden und dann würde alles gut werden.

Die Axt stand im Zenit.

Ihre Umrisse flackerten bei jedem Schluck, wenn die Luftbläschen aufstiegen und auf dem Weg zur Sonne am Flaschenboden zerplatzten. Seine Augen schmerzten. Die Wolken zogen so schnell von rechts nach links, als wären sie auf der Flucht. Das Brennen im Hals hatte schon lange aufgehört. Die erste Flasche hatten sie sich auf dem Weg durch den Fjord geteilt.

Zwei Männer waren mit einem kleinen Transporter bis an den Kai herunter gekommen. Ohne ein einziges Wort zu verlieren, hatten sie die Fischkiste an Bord geschleppt und waren wieder abgehauen.

Als sie den Fischereihafen danach verließen, lag das Hafengebiet nahezu menschenleer und dunkel da, und die Kräne reckten die Hälse wie neugierige Giraffen, die sich fragten, wohin das kleine Fischerboot wollte.

Die Lichter der Stadt wurden schnell schwächer, und als der Mond für einen kurzen Moment hinter den Wolken hervorkam, hatte er die Umrisse Aljoschas über der Stadt aufragen sehen. Die gewaltige Statue des Soldaten, der den Blick beharrlich nach Westen wandte, um über seine Stadt und über sein Volk zu wachen. Hatte Aljoscha ihn mit seinen stechenden Betonaugen vorwurfsvoll angeschaut?

Er konzentrierte sich wieder auf die Flasche, um das Unbehagen zu vertreiben. Der Wodka hieß Aurora, und das rote Motiv auf der Flasche war ein Schiff, der Panzerkreuzer Aurora, der 1917 mit einem Schuss das Signal zum Sturm auf den Winterpalast in Sankt Petersburg gegeben hatte.

Die Bolschewiken, die Revolution und die Weltkriege juckten ihn nicht. Geschichte war etwas für alte Leute. Die Zeiten hatten sich geändert. Jetzt war die Zeit der Möglichkeiten. Des großen Geldes.

Die Axt schwankte.

Das Kreischen der völlig durchgedrehten Möwen zerfetzte den Himmel. Er kniff die Augen zu, als ob er so auch die Geräusche von sich fernhalten könnte.

Dann rauschte sie nieder.

Er hörte den dumpfen Laut von Metall auf Fleisch. Es klang gar nicht so schlimm. Er wartete. Dann sauste die Axt erneut herab, und beim geräuschvollen Splittern eines Knochens krampfte sich sein Magen zusammen und beförderte den gesamten sauren Inhalt spritzend auf Deck. Hinter ihm hob Aleksej laut lachend erneut die Axt.

Ihm war schwindelig. Alles um ihn herum verschwamm. Der Dämon hatte sich befreit. Benommen setzte er sich wieder auf, den Rücken an die Fischkiste gelehnt. Er hörte Aleksej johlen und plötzlich landete eine steife Hand in seinem Schoß. Fünf gekrümmte Finger, aber ohne den dazugehörigen Arm. Wieder drehte sich ihm der Magen um, aber er musste sich jetzt zusammenreißen. Mechanisch griff er nach der Rolle mit Stahldraht und knipste etwas davon ab. Er nahm ein Stück altes Eisen von dem Haufen und legte es auf die abgeschlagene Hand. Dann umwickelte er beides stramm mit dem Draht, krabbelte auf allen vieren zur Reling und warf das kleine Päckchen in die Wellen.

Wie lange das so ging, wusste er nicht. Er nahm es nicht wahr. Selbst die bluttrunkenen Schreie der Möwen hörte er nicht mehr. Erst als Aleksej nach ihm rief, nahm die Umgebung wieder Konturen an.

»Schau, Pawel. Ist das nicht Kunst?« Aleksej warf ihm etwas zu. Es war ein Arm.

»Du sollst ihn dir anschauen, verdammt! Du bist ja total weggetreten, Mann!«

Er starrte auf den Arm. Am Bizeps war eine Tätowierung. Er konnte sich nicht überwinden, genauer hinzusehen, aber es gelang ihm auch nicht, den Blick ganz abzuwenden. Die blauen Linien zeichneten sich eigentümlich scharf von der blassen, kalten Haut ab.

Nein. Es ging jetzt einfach nur darum, fertig zu werden. Er legte ein schweres Eisenstück auf den Arm, wickelte es mit Draht fest und warf beides wie alle anderen Stücke über die Reling. Mit jedem Teil, das im Meer versank, kam er dem Ziel einen Schritt näher.

Sie teilten sich den restlichen Wodka, als sie endlich fertig waren. Er fühlte eine innere Ruhe. Sie hatte sich eingestellt, als zuletzt noch der Kopf über Bord geflogen war. Aleksej hatte ihn geworfen – begleitet von dröhnendem Gelächter. Dieser Idiot war grotesk gut gelaunt.

»Hast du es gesehen?«, fragte er, als sie beide rauchend vor den Fischkisten saßen und abwechselnd einen Schluck aus der Flasche tranken.

»Habe ich was gesehen?«

»Dass mein Onkel Schlachter war …« Aleksej wieherte wieder. Dann ging die Tür zum Steuerhaus auf, und der Skipper, den Pawel nicht kannte, kam breit grinsend zu ihnen heraus. Er nickte anerkennend.

»Seid ihr fertig, Jungs?«

»Ja, die Fische sind gefüttert«, antwortete Aleksej.

»Gute Arbeit. Das ging ja schnell«, sagte der dicke Mann und schnippte seine Zigarettenkippe ins Wasser. Pawel starrte auf den Boden. Stolz war er nicht, aber wenn er etwas erreichen wollte, musste er eben auch solche Jobs annehmen.

»Mein Onkel war Schlachter. Wie es aussieht, habe ich sein Talent geerbt. Du hättest den Kopf sehen sollen, als ich …«

Aleksej brachte den Satz nicht mehr zu Ende. Die Worte gingen in einem Knall unter. Erschrocken hob Pawel den Kopf und blickt direkt in den Lauf einer Pistole, die der Skipper am ausgestreckten Arm hielt. Dann krümmte sich der Finger am Abzug.

Einen Monat später

Der Bug des kleinen Fischkutters glitt ruhig durch die Wellen. So dicht vor der Küste waren sie nicht besonders hoch. Er gab ein bisschen mehr Gas und der Motor gehorchte bereitwillig. Nur noch um die nächste Landzunge herum, dann war er da.

Der alte Mann warf einen Blick über die Schulter zurück. Dort hinten lag das Dorf. Er stellte sich vor, wie sich seine Frau im Bett umdrehte. Vielleicht streckte sie im Halbschlaf die Hand aus, weil sie wissen wollte, ob er noch da war. Er war heute so früh aufgebrochen, dass außer ihm noch niemand auf den Beinen war.

Er hatte ihr Bescheid gesagt, bevor sie schlafen gegangen waren. Hatte ihr gesagt, dass er die Unruhe im Körper spürte und zeitig rausmusste, um die Netze zu kontrollieren und sicher einzuholen. Er spürte die Gicht in allen Gliedern und gestern Abend waren die Schmerzen schlimmer geworden.

Jetzt konnte er die sechs Plastikkanister erahnen, die den Platz markierten, wo er am Vortag die Netze ausgelegt hatte. Hier vor der Küste versammelten sich die jungen Dorsche zum Festmahl und versprachen reichen Fang.

Er kniff die Augen zusammen und ließ den Blick über den Horizont schweifen. Von dort, von Norden, zog die Bedrohung auf. Gut hundert Kilometer westlich grub sich der lange Fjord in die Küste und die Städter dort in Murmansk würden schon bald eine Überraschung erleben. Sie würden es Sturm nennen, weil sie es nicht besser wussten. Er schnaubte und spuckte über die Reling. Diese Leute aus der Stadt, für die hatte er nicht viel übrig.

Er spähte wieder hinaus aufs Meer. Noch waren die Vorboten nicht zu sehen, aber er wusste, was da im Anmarsch war. Es war Ryskunja. So hieß er in ihrem alten Dialekt – der Sturm, der auf Beute lauerte. Ryskunja war der plötzliche und extrem heftige Wetterumschwung, der zum Juni gehörte. Schon bald würden die arktischen Winde heulend über sie hinwegpeitschen, Schnee und Kälte des Nordpols über die Kola-Halbinsel bringen und die Menschen in ihren Häusern einsperren.

Der alte Mann wickelte ein paar prächtige Dorsche aus dem Netz und warf sie in die Kiste. Einen Teil des Fangs würden sie für sich behalten, den Rest konnten sie vielleicht gegen Gemüse eintauschen.

Das Leben war härter geworden. So war es nicht immer gewesen. Er dachte zurück an die Zeit, als die Sowchose in Dalniye Zelentsy das Musterbeispiel eines Staatsbetriebs war. Die Fischerflotte war eine der reichsten auf Kola gewesen. Überall hatten fröhliche Kinder gelacht und gespielt. Jetzt sah man fast keine jungen Leute und Kinder mehr in der Gegend. Die fünf gigantischen Fischereiflotten in Murmansk hatten alle Konkurrenten erdrückt. Murmanrybprom, Karlryb, Trawl Fleet, Sewrybcholod und Sewryba – sie waren schuld … Diejenigen, die Aktien hatten, zwangen alle anderen in die Knie. »Neue Zeiten«, murmelte der Alte.

Es hatte mit Gorbatschow begonnen. Mit seiner Glasnost und Perestroika und dem ganzen verdammten Blödsinn hatte das Elend angefangen. Zuerst hatten sie ihren Wodka wieder selbst brennen müssen. Und von da an war es immer noch schlimmer geworden. Die Demokratie stellte ihnen kein Brot auf den Tisch, und er kannte niemanden in Dalniye Zelentsy, der sich so sehr über das freie Wort freute, dass er bereit war, dafür zu hungern. Und von ihnen jubelte auch keiner über offene Grenzen, denn es hatte sowieso niemand genug Geld, um diese Grenzen zu überqueren.

Vor Gorbatschow und Jelzin hatte in ihrem Dorf die Zeit einfach stillgestanden und damit war es ihnen allen gut gegangen.

Er freute sich über die prächtigen Dorsche in den Netzen. Jetzt fehlte ihm nur noch das letzte, dann konnte er sich wieder auf den Heimweg machen. Er holte es langsam ein, hielt dann aber inne. Was war das? Da hatte sich etwas Merkwürdiges in den Maschen verfangen, etwas Grünliches.

Er holte das Netz weiter ein, und plötzlich erkannte er, was es war. Ein Arm, ein menschlicher Oberarm. Am Ellenbogen und am Handgelenk ragten die Knochen heraus. Er hievte das Netz über die Reling, schüttelte es vorsichtig und lockerte ein paar Maschen. Der Arm landete mit einem dumpfen Geräusch in seinem Boot.

Der alte Fischer rümpfte die Nase bei dem Anblick. Er wollte jetzt nur noch nach Hause. Was für ein furchtbarer Morgen. Dort draußen braute sich Ryskunja zusammen und vor ihm lag ein abgetrenntes menschliches Körperteil. Er wollte nach Hause.

2

Madrid, Spanien

Sie waren fünf Mann im Dunkeln. Die Stille wurde nur von den knisternden Meldungen des Funkgeräts und dem Knarren des Holzbodens unterbrochen, wenn einer von ihnen das Gewicht von einem Bein auf das andere verlagerte.

Auch wenn ihre volle Aufmerksamkeit auf das Haus gegenüber gerichtet war, hielten sie sicheren Abstand zu den Fenstern. Mehrere Scheiben waren zerbrochen und die feuchte Kälte war schon lange in den Raum gekrochen. Einer der Männer erteilte einen kurzen Befehl über das Mikrofon, das über einen Bügel mit seinen Kopfhörern verbunden war. Der Countdown lief.

Wo genau sie sich befanden, wusste Jan Jordi Kazanski nicht. Er wusste nur, dass sie in einem heruntergekommenen, verrußten Barrio im Süden der Stadt waren, einem Viertel mit Wohnhäusern und kleineren Industriebetrieben. Die Straße, auf die er hinunterstarrte, hatte seit Jahrzehnten nichts als Elend gesehen, und am besten hätte man sie einfach dem Erdboden gleichgemacht. Aber in den trostlosen Wohnhäusern brannte Licht.

Sie standen ganz oben in einer stillgelegten Trikotagefabrik. In der Stunde, seit sie hier waren, hatte sich nichts getan. Niemand war gekommen oder gegangen, niemand hatte die Wohnung im Haus gegenüber betreten oder verlassen, die das Ziel der heutigen Aktion war.

Der nikotingelbe Schein der Straßenlaternen passte zu der düsteren Umgebung, die schwach schimmerte, weil ein leichter Sprühregen eingesetzt hatte. Die ganze Szenerie glich einem Standbild aus einem alten Film. Auf der Leinwand rührte sich nichts außer dem Regen, der aus einer feinen Düse am Abendhimmel zu kommen schien.

Endlich, ein Motorroller knatterte vorbei. Eine alte Frau öffnete einen Spaltbreit die Haustür und pfiff nach ihrem Hund, der aber offenbar keine Lust hatte zu kommen. Dann schlug sie die Tür wieder zu und die Straße lag genauso verlassen da wie zuvor. Seinetwegen konnten sie jetzt gern den Abspann laufen lassen und das Ganze beenden.

Kazanski warf einen diskreten Blick auf seine Armbanduhr. Er langweilte sich – aber das musste ja niemand sehen. Er war eine Art Ehrengast in dieser behelfsmäßigen dunklen VIP-Loge. Nur brachte er einfach nicht dieselbe Konzentration auf wie seine Gastgeber.

»Kazanski, willst du Kaffee?«

Emilio Hernandez hielt ihm die Thermoskanne hin, angelte eine Zigarette aus der Brusttasche und gab ihm ein Zeichen, dass sie in das dahinterliegende Zimmer gehen konnten, um eine zu rauchen. Kazanski nickte, erleichtert, den leeren Fenstern, die den Rahmen für seine Langeweile bildeten, den Rücken zuwenden zu können.

Emilio Hernandez war Kazanskis persönliche Verbindung zum System und sie arbeiteten jetzt schon seit sechs Monaten wirklich eng zusammen.

Die große Außenministerkonferenz sollte in gut zwei Monaten in Madrid stattfinden, um genau zu sein vom 18. bis zum 20. November. Bis jetzt verlief alles nach Plan.

Emilio hatte den Rang eines Capitán in der Guardia Civil und arbeitete in der wichtigsten Abteilung der Dirección General, im Operativen Stab. Er hatte eine Vergangenheit beim spanischen Nachrichtendienst, dem Centro Superior de Información de la Defensa oder einfach CESID. Das war alles, was Kazanski von ihm wusste. Und dass Emilio im Augenblick ein Büro im Außenministerium hatte. Aber mehr musste er auch nicht wissen.

Als Analytiker bei der CIA war es Jan Jordi Kazanskis Aufgabe, Informationen aus dem Netzwerk der Firma zusammenzutragen und zu bewerten, und er war für die Koordination mit den spanischen Kollegen verantwortlich. Am Ende würde er eine Risikoanalyse ausarbeiten und alle Faktoren mit einbeziehen, die gegebenenfalls einen Einfluss auf die Sicherheit der Konferenz haben könnten. Und wenn schließlich alle denkbaren Steine aus dem Weg geräumt waren, konnten Außenminister Searl und seine EU-Kollegen mit Pauken und Trompeten Einzug halten, Haare spalten und polierte Reden schwingen, ihre Statements an die Weltpresse herausgeben, abschließend eine oder zwei Erklärungen unterschreiben und wieder verschwinden.

Bislang war keine Gefahr in Sicht. Die Basken der ETA, der Euskadi Ta Askatasuna, hatten die Waffen niedergelegt, nachdem die IRA, mit der sie immer in Verbindung gewesen waren, auf diesem Weg vorangegangen war. Vielleicht hatten sie aber auch nach den landesweiten Protesten gegen den Mord am baskischen Lokalpolitiker Miguel Angel Blanco nur die Konsequenz aus ihrem eigenen Fehler gezogen. Das Ansehen der ETA war durch die Tat schwer beschädigt worden. Wie bei den Iren hatten sich dennoch einzelne aktive Terrorzellen gebildet, die, frustriert über die Zugeständnisse der Mutterorganisation, den bewaffneten Kampf fortsetzen wollten. Sie konnten für das Großaufgebot an Außenministern eine Bedrohung darstellen und die Aktion des Abends galt einer dieser Splittergruppen. Deshalb hätte Kazanski allen Grund gehabt, interessiert zu sein – nur war er es nicht. Jedenfalls nicht jetzt.

Erinnerungen an die alte polnische Königsstadt strömten durch seinen Kopf, als wäre da oben eine Leitung leckgeschlagen. Die erste Welle hatte sich schon angekündigt, als er die Anspannung der vier Männer beobachtete und spürte, wie seine eigene Nervosität wuchs. Während die anderen auf die Straße spähten, wurde er von einer Flut von Bildern und Gedanken überrollt und ließ sich mitreißen – zurück nach Krakau.

In Zeitlupe rieselten Glassplitter auf sein Gesicht herunter, und unwillkürlich fuhr er sich mit den Fingern über die Lippen, um herauszufinden, woher der Blutgeschmack in seinem Mund kam. Die Autobombe und der junge Parkplatzwächter, der ihr ahnungslos zum Opfer gefallen war, war die erste Erinnerung an Krakau. Die Umrisse von Bäumen in der Dunkelheit, Schatten, die vorüberhuschten. Das flirrende Gefühl von Gefahr, damals im Park, im Alkoholnebel. Und der kalte Fluss, der ihn nach dem Duell auf der Brücke gepackt und ihm alle Kräfte geraubt hatte.

Er musste kämpfen, um sich nicht anmerken zu lassen, wie sehr er abschweifte. Die Mission in Krakau hatte relativ banal begonnen. Die Firma hatte ihn aus einer von oben verordneten Zwangspause zurückgerufen, ehrlicherweise mitten im Vollrausch. Eine alte Quelle aus der Zeit des Kalten Kriegs, die nur unter dem Decknamen »die Witwe« bekannt war, hatte die CIA um Hilfe gebeten. Kazanskis einzige Aufgabe bestand darin, den Kontakt zu ihr herzustellen. Für ihn war es eine letzte Chance, sich zu rehabilitieren. Die Firma hatte ihn allein losgeschickt, ohne Back-up, aber er wusste, dass er in den Dienst zurückkehren musste. Auf eigene Faust, außerhalb des Systems, würde er mit seinen privaten Nachforschungen über Alicias und Rosas Tod niemals vorankommen. Niemals aus der Sackgasse der Selbstzerstörung herausfinden, in die er sich begeben hatte.

Aus einer einfachen Aufgabe wurde ein Blindekuh-Spiel mit der Krakauer Unterwelt – vollkommen im Dunkeln darüber, wer Freund war und wer Feind. Aber die Reise endete für ihn auch mit der Gewissheit, dass er mit seinem Verdacht richtiggelegen hatte. Es war nicht nur ein Unfall von vielen gewesen. Seine Frau und seine Tochter waren während seiner Entsendung nach Moskau im Jahr zuvor ermordet worden. Ermordet, weil er zu viel herausgefunden hatte.

In Krakau war er mit einer Dänin zusammen gewesen, Xenia, die sich als Europol-Agentin entpuppt hatte. Eine einzige Nacht, in einem verzweifelten Versuch, Linderung zu finden. Mehr nicht. Das war ihm jetzt klar. Mit Ewa war es anders. Die Frau, die aus der Unterwelt der Stadt emporgestiegen war und ihn so hypnotisiert hatte, dass er …

»Jetzt!«

Oberst Miramóns gedämpfter Ruf riss Kazanski aus seinen Gedanken. Zusammen mit Emilio hastete er zurück zu den anderen. Unten auf der Straße rollte ein zerbeulter Kleintransporter heran und hielt dicht vor dem Gebäude, in dem sich die Zielobjekte aufhielten. Die Lichter gingen aus und nur Sekunden später rollte ein zweiter Transporter von rechts heran. Juanitos Obst & Gemüse stand mit großen gelben Buchstaben auf der Schiebetür.

»Alle sind auf ihren Plätzen, Herr Oberst.« Der Mann mit den Kopfhörern sah seinen Vorgesetzten fragend an.

»Gut. Los!« Oberst Miramón fuhr mit der Handkante durch die Luft, als würde er mit seinem Säbel nach dem Feind schlagen.

»Papa Uno an alle Einheiten. Bereit machen für Phase zwei. Countdown für Phase zwei: sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Phase zwei – läuft!«

Kaum hatte der Mann mit den Kopfhörern den Befehl erteilt, öffneten sich die Türen der Transporter, und ein kleines Heer von Schatten quoll heraus. In schwarzen Kampfuniformen und mit Sturmhauben ließen die Gestalten sich von der Dunkelheit verschlucken. Die Antiterroreinheit der Guardia Civil, die Unidad Especial de Intervencion, U. E. I., war in Aktion getreten.

Kazanski sah und registrierte, was dort unten vor sich ging, aber auf unerklärliche Weise juckte ihn die ganze Operation immer noch nicht. Dabei wusste er, wie diese Männer sich jetzt fühlten. In so einem Moment hämmerte der Puls wie ein Kolben, das Adrenalin brach sich Bahn und stürmte bis in den letzten Winkel des Körpers, und die Stirn unter der Sturmhaube begann zu schwitzen.

Irgendwie schämte er sich für seine Ungerührtheit. Zerstreut verfolgte er von drinnen, was auf der anderen Straßenseite passierte, während die Männer da drüben sekündlich sterben konnten. So, wie mancher Politiker alles mit derselben einstudierten Miene bedauerte, von ethnischen Säuberungen über Hungersnöte bis hin zu Justizopfern.

Es konnten höchstens ein paar Minuten vergangen sein. Befehle und Meldungen füllten den Raum. Er hörte, was gesagt wurde, aber es drang nicht zu ihm durch. Krakau und der Verrat überlagerten alles. Der schlimmste Verrat, der Verrat unter Freunden. Ganz egal wo, in jeder Branche, in jedem Handwerk musste man Verbindungen knüpfen, aber in Krakau hatte er seine Lektion ein für alle Mal gelernt und sich geschworen, nie wieder denselben Fehler zu machen.

Er spürte eine leichte Berührung an der Schulter. Der Oberst zeigte in die Dunkelheit und drückte auf seine Armbanduhr, die sich in eine Kapsel aus fluoreszierendem grünem Licht verwandelte, wie ein Ufo, das er sich ans Handgelenk geheftet hatte.

»Sechs Minuten und dreiundvierzig Sekunden …«

In Oberst Miramóns Feststellung schwang Befriedigung mit und er sah Kazanski an. Das konnten nicht einmal die Amerikaner besser.

»Beeindruckend. Effektive Truppe, Herr Oberst«, antwortete Kazanski mit demselben verlorenen Gefühl wie damals, als er eine ganze Theateraufführung verschlafen hatte, nur um am Ende aufzuwachen und Alicia zu bestätigen, dass es ein großartiges Stück gewesen sei.

Unten auf der Straße wurden sechs Personen in einen gepanzerten Wagen gescheucht. Der Gefangenentransporter war genau in dem Moment aufgetaucht, als er gebraucht wurde. Das Spezialkommando arbeitete wie eine gut geölte Maschine, präzise und geschmeidig. Kurz darauf fuhr der Wagen ab und die Straße lag wieder ruhig da. Gleich würde irgendwer die Tafel mit dem Schriftzug hochhalten: »The End.«

Es war spät, fast halb eins, als Emilio Hernandez am Bürgersteig hielt und Kazanski zu Hause absetzte. Oberst Miramón wollte nach der gelungenen Aktion so schnell wie möglich alle zur Besprechung zusammenrufen, sie würden sich also schon bald wiedersehen. Vielleicht schon morgen, spätestens übermorgen.

Wenige Minuten nachdem er die Eingangstür hinter sich geschlossen hatte, ließ Kazanski sich mit einer Tasse kochend heißem Pulverkaffee in seinen Sessel sinken.

Er hatte kein Licht angemacht und sah sich in dem dunklen Zimmer um. Ein Stich von Einsamkeit durchfuhr ihn, gefangen in diesen vier Wänden, in einem Viertel, in einer Stadt, in einem Land, in dem er sich mal zu Hause und mal wie ein Fremder fühlte. Vielleicht hing das melancholische Gefühl damit zusammen, dass Ulf gerade Ferien in Schweden machte. Ein einziger Mensch konnte alles verändern, in der Nähe oder aus der Ferne, es musste nur der richtige Mensch sein. Und das war Ulf. Das wusste er.

Ulf Nyström war der menschgewordene Rest Vertrauen, den Kazanski noch aufbringen konnte, wenn es darum ging, ein Freundschaftsband zu knüpfen und mit einem Knoten zu besiegeln. Ganz einfach. Als ihm an diesem Abend die Lektion aus Krakau wieder eingefallen war, hatte er auch an Ulf denken müssen. Der Schwede wusste zwar nichts davon, aber er war seine letzte Hoffnung, dass sich die Mühe doch lohnte.

Kazanski ließ sich nur bei den verschiedenen Empfängen blicken, wenn seine zivile Tarnung als Anwalt im Büro des Sonderberaters für Wirtschaftsfragen es verlangte. Er blieb meistens für sich, in dem sonst so geselligen Universum der Botschaften entlang der Calle de Serrano und Velázquez und in der Gegend rund um die Calle de Miquel Angel.

Es war ein langer und quälender Botschaftsabend mit Cocktails und Small Talk on the rocks gewesen, an dem er Ulf Nyström, Kulturattaché der schwedischen Botschaft, kennengelernt hatte. Er konnte sich noch gut daran erinnern.

Kazanski hatte höflich, aber bestimmt jedes einleitende Manöver zu einer belanglosen Unterhaltung abgeblockt und war hinter seiner Palisade in einer Ecke des Saals sitzen geblieben. Er fühlte sich wohl in der Rolle des Beobachters, denn er hatte keine Lust zu reden. An diesem Abend noch weniger als sonst. Hätten sie sich materialisieren können, hätten die vielen Gesprächsangebote wie ein kleiner Haufen Zelluloidstreifen vor ihm gelegen. Rausgeschnittene Filmszenen. Hauptsächlich Szenen mit weiblichen Darstellern, um ganz genau zu sein. Ewa hatte ihn gerade erst verlassen und andere Frauen gingen ihm auf die Nerven.

Ewas Abschied hatte eine neue Zeitrechnung mit sich gebracht.

Der breit gebaute, fast zwei Meter große Mann war ihm früh aufgefallen. In seinem dunkelgrauen Anzug bewegte er sich geschickt über das gebohnerte Parkett und strahlte eine erhabene Ruhe aus, die nicht erkennen ließ, ob er das ganze Theater ernst nahm oder ob er mit seiner freundlichen Miene und dem vertrauenerweckenden Blick geschickt verbarg, dass er sich insgeheim kaputtlachte. Schließlich steuerte der Mann auf Kazanski zu, ließ sich auf den Stuhl neben ihn fallen und stellte sich mit einem entschlossenen Händedruck vor.

Kazanski erinnerte sich auch noch an seinen eigenen ersten Satz: »Hmm … Kulturattaché? Ich interessiere mich nur für Kultur, wenn sie Sport heißt.«

Das war natürlich eine Aussage, die ausschließlich dem Ziel diente, zu provozieren, zurückzuweisen. Aber der nordische Riese ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Er lachte. Nicht nachsichtig, wie zu erwarten, sondern befreit. Kurz darauf steckten sie mitten in einer Analyse des kontinentalen Spielstils im Vergleich zum Stil der Briten. Fußball, natürlich. Er hatte schnell vergessen, dass er überhaupt keine Lust hatte, sich zu unterhalten. Der Schwede verströmte eine Ausgeglichenheit und Ruhe, die Kazanski das Atmen leichter machte.

An jenem Abend redeten sie über eine Stunde miteinander. Es stellte sich heraus, dass der Schwede, genau wie er, eine Weile nach Moskau entsandt worden war, sie teilten also auch ein großes Interesse für die Lage in Russland. Am Ende nahm er das Angebot des Schweden an, ihn zum nächsten Heimspiel Real Madrids zu begleiten.

Heute wusste er sehr viel mehr. Ulf, der mit seinen zweiundvierzig Jahren nur wenig älter war als er selbst, war ein sorgfältiger Mensch, dem es ein natürliches Bedürfnis war, sich Zeit für seine Gedanken zu nehmen. Seine Gelassenheit war verankert in einer tiefen Harmonie, und er verfügte über die Fähigkeit, selbst im Schlimmsten etwas Gutes zu sehen. Und obwohl Ulf das Schlimmste erlebt hatte, blickte er nach vorn. Sie waren in fast allen Bereichen so gegensätzlich, wie man nur sein konnte, aber es gab eine Gemeinsamkeit: Sie hatten beide ihre Frauen verloren.

Der Gedanke, dass diese Erfahrung sie miteinander verband, war zu banal. Dass sie sich in der Gesellschaft des jeweils anderen so wohlfühlten, lag vielmehr an einer schier endlosen Reihe von Unterschieden. Ulfs krebskranke Frau hatte sich auf den Tod vorbereiten können und war mit schmerzstillenden Medikamenten friedlich eingeschlafen. Kazanskis Frau und seine Tochter waren nichts ahnend aus dem Leben gerissen worden. Zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Gemeinsamkeit machte den Unterschied auf den ersten Blick offensichtlich. Beide trauerten, aber Ulfs Weltbild gebot ihm, dankbar zu sein für die achtzehn guten Jahre mit der Frau, die er liebte. An diesen Punkt würde Kazanski niemals kommen.

Er lächelte. Er konnte endlos so weitermachen. Sein eigenes aufbrausendes Temperament. Ulfs phlegmatisches Wesen. Wut gegen Diplomatie. Seine dunkle Seite. Ulfs helle. Scharfer Sarkasmus gegen entwaffnende Sanftmut. Alles war ein einziger Kontrast. Braune Augen, helle blaue Augen. Seine Schuhgröße zweiundvierzig gegen Ulfs Quadratlatschen, die Größe siebenundvierzig verlangten … Das Sehnige und Feste seines Körpers gegen Ulfs gemütliche Weichheit. Manisches Training auf der einen und Abneigung gegen jegliche körperliche Anstrengung auf der anderen Seite. »Die einen treiben Sport. Die anderen sehen ihnen dabei zu«, lautete Ulfs selbstverständliche Erklärung. Der Schwede war ihm begegnet, als er ihn am meisten brauchte. Ein echter Glücksfall.

Seit dem ersten Tag auf der Zuschauertribüne wuchs die Sympathie still und leise und zeigte sich in einem Ritual, das jeden zweiten Sonntag Fußball im Stadion Santiago Bernabeu vorschrieb. Wenn Auswärtsspiele anstanden, führten ihre Sonntagstouren meistens mit der Regionalbahn nach Toledo. Dann tranken sie Kaffee bei Olma oben am Alcazár, mit Blick auf den trägen Río Tajos unten im Tal. Drehten eine Runde durch die verwinkelten Gassen, besichtigten vielleicht die Kathedrale oder irgendeinen anderen Ort, an dem El Greco seinen Pinsel geschwungen hatte. Zum Abschluss noch ein frühes Abendessen bei Asador Adolfo in der Calle La Granada.

Diese Sonntage hatten eine Leichtigkeit, die ihn großzügig für die Angst entschädigte, die ihn bisweilen packte, wenn ihm unvermittelt bewusst wurde, dass er allmählich jenes Alter erreichte, das die eingefleischten Gewohnheiten und ihr Tempo in Toledo bereits erahnen ließen.

Ulf hatte ihn eingeladen, ihn im Sommer auf seinem Einsiedlerhof bei Olofström zu besuchen, in Südschweden, in der Provinz Blekinge. Dort war Ulla gestorben. Zu Hause in ihrem Bett, mit Blick auf den See. Eines Morgens, ehe sich der Nebel gehoben hatte.

Ulf erzählte von dieser letzten Zeit mit einer Offenheit, die Kazanski traf wie ein Dolchstoß. Der große Schwede war ihm in mancher Hinsicht weit voraus …

Er hatte den letzten Schluck Kaffee vergessen. Jetzt war er kalt. Er kippte den Rest in den Topf der grünen Zimmerpflanze. Ulf kam bald zurück, aber das Fußballspiel morgen verpasste er.

Die Bauarbeiter krabbelten an der Fassade herum wie Ameisen auf einem Kadaver. Sie hatten also endlich angefangen. Die ganze letzte Woche hatten sie ein Gerüst rund um das baufällige Hostal La Perla Asturiana aufgestellt, das heruntergekommene Hotel, das hoch über die Plaza de la Provincia ragte. Wozu das gut sein sollte, wusste er nicht, aber sie würden ziemlich lang polieren müssen, bis diese Perle wieder glänzte.

Kazanski ging weiter über den Platz zum Ministerio de Asuntos Exteriores. Das Außenministerium residierte in ganz anderer, stattlicher Umgebung. Der prächtige Palacio de Santa Cruz war ursprünglich als Staatsgefängnis erbaut worden, und Emilio behauptete grinsend, dass es das heute immer noch sei.

Kazanski nickte den beiden Wachmännern kurz zu, die mit Maschinenpistolen bewaffnet vor dem Eingang standen, ging durch das Tor, die Treppe hoch und blieb erst in einem kühlen Vorzimmer mit gewölbter Decke stehen.

»Was kann ich für Sie tun?«

Sie schon wieder … Die kräftige Frau sah ihn ausdruckslos an, und ihr Tonfall machte mehr als deutlich, wie gelangweilt sie war. Emilio hatte ihm erzählt, dass sie neu war, aber inzwischen stand er ihr zum vierten Mal gegenüber.

»Ich habe eine Verabredung mit Emilio Hernandez.«

»Und wen darf ich melden …«

»Kazanski, Jan Jordi Kazanski.«

»Ah ja, und woher kommen Sie?«

»Vom Mars.«

Sie sah ihn streng an und er kam ihr zuvor.

»Tut mir leid, von der amerikanischen Botschaft. Aber ich war auch schon am Dienstag und am Donnerstag hier …«

»Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Leute hier jeden Tag ein und aus gehen?«

Die Frau wandte ihm demonstrativ den Rücken zu und ging betont langsam zum Telefon. Sie ließ sich reichlich Zeit, aber schließlich kam sie mit der Information zurück, dass Emilio Hernandez gerade in einer Sitzung sei, die länger dauere als gedacht. Es tue ihm sehr leid. Mit einem versöhnlichen Lächeln erlaubte sie Kazanski gütig, eine Nachricht zu hinterlegen.

Kazanski setzte sich ins Café Santa Cruz, an der Ecke gegenüber. Näher als hier konnte man einem ministeriellen Treffpunkt nicht kommen, falls es so etwas überhaupt gab. Es wimmelte nur so von gepflegten Erscheinungen in gut sitzenden Anzügen und in der Luft hing ein Hauch von Parfüm und Aftershave. Hier war es keine Schande, sich über Rundschreiben und Stellungnahmen zu unterhalten, wenn einem der Sinn danach stand.

Kazanski hatte einen Bärenhunger und bestellte sich zwei Empanadas, ein Stück Tortilla und ein Mineralwasser. Er selbst trug auch Anzug, einen schwarzen ohne Firlefanz, und mittlerweile füllte er ihn sogar wieder aus. Vielleicht war er dabei, sich wieder ins Gleichgewicht zu fressen, seit man ihn mit der Entsendung nach Madrid zurück in die Manege der gut dressierten Tiere geschickt hatte, mit der hochangesehenen Diplomatie als Dompteur.

Aber irgendetwas hinderte ihn noch daran, sich entspannt über das Essen herzumachen. Er wusste, was es war, als seine Krawatte auf seinem Teller landete. Das Ding musste weg. Sie war ebenfalls schwarz, immer. Er besaß vier identische. Ihm fiel ein, wie Alicia ihm damals eine Krawatte zum Geburtstag geschenkt hatte. Knallbunte Blumen auf grellrotem Untergrund. Er hatte sie nie getragen, und als er aus dem Haus ausgezogen war, war die Krawatte an eine Wohltätigkeitsorganisation gegangen, so wie fast ihre gesamte Kleidung.

Den Tag, als er nach der Beerdigung in Barcelona nach New York zurückgekommen war, hatte er wie in Trance verbracht. Er erinnerte sich an jedes einzelne von Alicias Kleidern. Einige waren mit ganz bestimmten Erinnerungen verknüpft. Das kurze rote hatten sie in Barcelona gekauft und sie hatte es zum Nelkenfest in Sitges getragen. An andere erinnerte er sich, ohne zu wissen, warum. Irgendwo trug gerade in diesem Moment vielleicht eine Frau etwas von ihr. Wo? Welche Frau?

Rosas Sachen hatte er sorgsam in Packpapier eingeschlagen. Die Sommerkleidung, die Winterkleidung, die Sportkleidung. Irgendwo trug gerade in diesem Moment vielleicht ein Mädchen etwas von ihr. Wo? Welches Mädchen?

Ein kleines geblümtes Sommerkleid hatte er behalten. Es lag in der untersten Schublade in der Kommode im Flur, zusammen mit Alicias schlichtem schwarzem Kleid, das sie angehabt hatte, als sie La Moreneta besuchten, die Schwarze Madonna im Kloster Montserrat, um den Apfel zu küssen und ihren Segen zu erbitten.

Am späten Nachmittag war die Charity-Schnepfe des Viertels, Dolores Lassiter, gekommen, um die Sachen abzuholen. »Und vergiss nicht, Jordi, mein Lieber – Bob und ich sind immer für dich da, wenn du uns brauchst«, säuselte sie honigsüß auf dem Weg nach draußen. Alicia und er hatten das penetrante Weib und ihren stupiden Koloss von Ehemann kaum gekannt.

Er rollte den Schlips zusammen und steckte ihn in die Tasche. Das Ding zu tragen, fühlte sich an, als müsste er jeden Morgen den Kopf in eine Schlinge stecken, aber so, wie er sich in letzter Zeit ganz bewusst über vieles nicht beschwerte, hatte er auch den Krawattenzwang akzeptiert.

Von seinem Fensterplatz aus konnte er die wuchtige Überwachungskamera sehen, die hoch oben an der Fassade des Ministeriums installiert worden war. Die Ameisen krabbelten immer noch auf dem alten Hotel herum. Er beschloss, Emilio noch zehn Minuten zu geben.

Kazanski schielte auf seine Uhr und trommelte ungeduldig mit dem Daumen auf den Tisch. Sie wurden zum Briefing im Innenministerium erwartet, und zwar in exakt einer halben Stunde. Jetzt musste er verdammt noch mal aber wirklich langsam auftauchen. Gerade als Kazanski aufstehen wollte, sah er Emilio den Bürgersteig entlangeilen.

Erstaunlich, wie das Wetter umgeschlagen war, während sie im Innenministerium saßen – oder aber sie hatten einfach sehr lange dort gesessen. Hier auf der Meseta, der Hochebene, auf der das einzigartige, rastlose Madrid lag, bot der September wirklich von allem etwas. Von Westen her, aus der Sierra de Guadarrama, war frischer Wind aufgezogen, und Kazanski fühlte sich wie befreit.

Er ging das letzte Stück die Av. Mendendez Pelayo zu Fuß, obwohl Emilio ihm angeboten hatte, ihn nach Hause zu fahren. Der Parque del Retiro auf seiner rechten Seite war immer noch grün, aber auch wenn es jetzt unvorstellbar erschien, würden im Herbst Brauntöne das Bild prägen. Und dann kam man eines Tages vom Klo und draußen war plötzlich Winter.

Diesmal hatte er keine Probleme mit der Konzentration gehabt und keine angespannten Nerven. Vielleicht, weil nichts geschehen war, das etwas in ihm auslöste, einen inneren Schalter umlegte und das, was gewöhnlich im Dunkeln lag, in Licht tauchte.

Am Tisch hatten sich nur Anzüge und Uniformen versammelt. Oberst Miramóns Informationen waren aufschlussreich, obwohl die Verhöre noch lange nicht abgeschlossen waren.

Sie waren alle da gewesen, alle Gesichter, die er von der Planung der Konferenz kannte. Der stille Oxfordakzent, der blasse Italiener, der sonnengebräunte Deutsche und der Franzose mit dem Doppelkinn. Er unterhielt sich nie privat mit ihnen. Wahrscheinlich, weil sie ihn nicht interessierten. Er hatte dieses Familiengefühl nie geteilt, das viele in den diplomatischen Enklaven der Großstädte, dem Sammelbecken der Entsandten, empfanden. Wenn die einzige Gemeinsamkeit darin bestand, dass man weit weg von zu Hause war und sich auf Flughöhe mit den restlichen oberen Zehntausend bewegte, dann juckte ihn das nicht.

Die anderen im Team, das für die Konferenz verantwortlich war, wussten offenkundig nicht, dass Kazanski bei der Aktion vor zwei Tagen vor Ort gewesen war. Während einer Sitzungspause nahm Oberst Miramón ihn zur Seite und bat ihn, das auch weiterhin für sich zu behalten. Die Kollegen sollten sich nicht benachteiligt fühlen. Normalerweise wäre es unverantwortlich gewesen, Außenstehende mitzunehmen. Oder, besser gesagt, wenn das U. E. I seine Arbeit machte, hatte niemand anderes dort etwas zu suchen. Aber es war dem Oberst wirklich ein Vergnügen gewesen, dem amerikanischen Spezialisten zeigen zu können, wozu seine Einheit fähig war.

Die sechs Festgenommenen stellten offensichtlich die Kommandozentrale einer kleinen Splittergruppe der ETA dar. Das hatten die ersten Befragungen bestätigt. Dem Oberst zufolge war kein einziger Schuss gefallen. Kazanski konnte ihm für die Aktion nur Anerkennung zollen. Genau wie die Planungsphase war der gesamte Ablauf ein Beispiel für effektive Teamarbeit gewesen.

Kazanski bog links um die Ecke und ging weiter die Straße hinunter. Er wohnte in der Calle del Alcalde Sainz de Baranda, die auf der anderen Seite des Sees zum Park führte.

Das erste Zeichen, dass er gleich zu Hause war, war die hässliche Kirche, Santisimo Sacramento, deren tragende Konstruktion wie ein überdimensioniertes A aussah. Dieser moderne, architektonische Totalausfall erinnerte ihn an das Buchstabenpauken als Kind, als sein größtes Ziel im Leben noch war, Lesen zu lernen, um nicht länger von der Laune anderer abhängig zu sein.

Davon abgesehen mochte er die Straße – zwei einspurige Fahrbahnen, durch einen Fußgängerbereich in der Mitte voneinander getrennt, flankiert von Platanen und Büschen. Der vordere Abschnitt wurde idyllisch von einem Efeudach beschattet, und wenn man etwas weiter ging, kam man zu einem Zeitungskiosk und ein paar Blumengeschäften.

Das sogenannte Vogelviertel mit seinen vielen charmanten Sonderlingen war Kazanskis Welt. Er wohnte im vierten Stock eines sechsstöckigen Altbaus, an der Ecke einer Straßenkreuzung. Die Narvaéz hinunter herrschte ziemlich viel Verkehr und in ihrer unendlichen Weisheit hatte die Stadtverwaltung beschlossen, sehbehinderte und blinde Mitbürger von einem zwitschernden Vogelschwarm über den Fußgängerüberweg leiten zu lassen. Wenn das Ampelmännchen grün aufleuchtete, setzte ein wahres Zwitscher-Inferno ein. Sobald das Männchen anfing zu blinken, hielt ein Teil der Vögel den Schnabel, und wenn es rot wurde, waren alle wieder still.

»Auf die Art sparst du dir eigene Wellensittiche«, hatte Ulf bei seinem ersten Besuch feixend festgestellt. Kazanski hatte sich inzwischen an den Lärm gewöhnt. In Nächten, in denen er einfach nicht in den Schlaf fand, hatte das Gezwitscher fast schon etwas Therapeutisches.

An der gegenüberliegenden Ecke war Pablos kleine Cafeteria, das Dominguez. Dort frühstückte er jeden Morgen. Um Punkt halb acht setzte er sich an die Bar und bestellte einen Café con leche und ein Bocadillo mit Schinken und Käse oder Chorizo. Und hier traf er sich immer mit den anderen, darunter el Caudillo, ein alter Psychologe, den er dank einer glücklichen Fügung über Pablo kennengelernt hatte.

Er hätte nie gedacht, dass es jemals so weit kommen würde, aber vor einer ganzen Weile hatte er sich tatsächlich dazu durchgerungen, einen Psychologen aufzusuchen. Nach der Mission in Krakau war es ihm zunächst besser gegangen – vielleicht weil Ewa bei ihm gewesen war. Danach wurde es unerträglich. Er befand sich in einer Phase, in der die Albträume kein Ende nehmen wollten.

Alles holte ihn ein. Das Schrillen des Telefons in seinem Moskauer Büro, die Fahrt durch wirbelndes Schneetreiben, das Widerhallen der Worte von den nackten Wänden des Rechtsmedizinischen Instituts, die weißen Laken über ihren Körpern, die zur Unkenntlichkeit verbrannten Gesichter und – ganz am Ende der Chronologie seiner Erinnerungen ein lebloser Körper, besprüht mit gelber Farbe, der kopfüber hin- und herschaukelte, in der Stirn ein dunkles Loch, aus dem das Blut strömte.

Schließlich hatte er kapituliert und sich irgendeinen Namen aus dem Ärzteverzeichnis im Telefonbuch herausgesucht. Eine junge Frau, wie sich herausstellte. Der Versuch scheiterte. Sie schien einfach nicht zu kapieren, dass seine Geschichte allein alles erklärte. Er war nicht daran interessiert, stundenlang über sich selbst zu sprechen, von der Wiege bis zu dem lebenden Zombie, in den er sich verwandelt hatte. Was er brauchte, war ein Werkzeug. Er wollte einen Steckschlüssel, eine Zange oder einen Schraubenzieher, um den Schaden selbst zu beheben und keine Angst mehr davor haben zu müssen, ins Bett zu gehen. Nach drei Besuchen bei der jungen Psychologin war Schluss. Am selben Abend hatte er Pablo davon erzählt, der gerade seine Gläser polierte.

»Ist dir der alte Mann mit dem Filzhut und dem Stock schon mal aufgefallen?«, hatte Pablo ihn gefragt. Und natürlich war er das. »Glaub es oder nicht, aber er war früher Psychologe. Und, was man so hört, sehr angesehen.« So hatte er Carlos kennengelernt.

Zuerst war der alte Mann noch abweisend gewesen, aber dann hatten Kazanskis Albträume seine Neugier geweckt. Vermutlich war es etliche Jahre her, dass ihn jemand nach seiner Meinung gefragt hatte. Der Alte pirschte sich an die Probleme heran wie ein Feldherr, der das Terrain in Augenschein nahm, ehe er seine Taktik festlegte. Und seine Strategie ging auf.

Mit guten Tipps und einfachen Techniken lernte Kazanski, seinen Ängsten entgegenzutreten, und mit der Zeit wurden die Abstände zwischen den gnadenlosen Nächten immer größer. Ganz verschwunden waren die Albträume nicht, aber sie kamen in einer Frequenz, mit der er leben konnte. Nach einer Weile hatten Carlos und er begonnen, die Themen ihrer Sitzungen auszuweiten und über alles zwischen Himmel und Erde zu diskutieren und zu streiten – von Franco bis Fußball. Und jetzt, jetzt verging kaum eine Woche, in der er sich nicht mit Carmencita und Carlos zum Essen traf.

Kazanski blieb vor der Haustür stehen. Er zögerte einen Moment. Es war so spät geworden, dass er eigentlich auch direkt zu Pablo gehen konnte. Carlos wartete sicher schon.

»Ah, da haben wir ja den Botschafter. Ich hatte schon Sorge, du könntest mich vielleicht vergessen haben!«

Das Gesicht des Alten unter dem Filzhut hellte sich auf. Er saß auf seinem Stammplatz ganz hinten an der Bar und zeigte vorwurfsvoll mit seinem Stock auf Kazanski.

»Guten Tag, el Caudillo. Wie steht es denn heute um das werte Befinden?« Kazanski grinste und klopfte dem Alten leicht auf die Schulter. Damit war das Ritual erfüllt. Wenn Carlos ihn den Botschafter nannte, musste er ihn auf jeden Fall el Caudillo nennen – der Anführer. Und diesen Namen trug er nicht ohne Grund.

Der Alte, der tatsächlich ein landesweit renommierter Psychologe gewesen war, konnte seine Begeisterung für General Franco nur schwer für sich behalten. Trotzdem hatten sie sich gefunden, denn Carlos war zwar eine falangistische Ratte, aber vor allem war er ein warmherziger Mensch. Und noch etwas sprach für ihn. Seine Passion für Fußball. Deshalb war es nur naheliegend, dass er sich ihren Fußballsonntagen anschloss, sofern seine Gesundheit es zuließ. Und in einer halben Stunde würden Kazanski und er sich auf den Weg ins Bernabeu machen, wo Real heute gegen Atletico Bilbao spielte.

Danach waren sie mit Carmencita zum Abendessen verabredet. Sie würden sich um 22:00 Uhr drüben bei Manuel im El Paleto treffen. Carmencita war Carlos’ Frau. Sie hieß natürlich Carmen, aber da vermutlich nur noch die Russen die Spanier im großzügigen Gebrauch liebevoller Verkleinerungsformen übertrafen, war Carmen zu Carmencita geworden. Und das, obwohl sie geschätzte hundert Kilo auf die Waage brachte. Sogar Kazanski, benannt nach Barcelonas Schutzheiligem Sant Jordi, wurde hier zu Jordito, aber daran war er von Kindesbeinen an gewöhnt.

»Was denkst du, wie das Spiel ausgeht? Und wo ist unser schwedischer Freund?« Carlos wischte sich den Bierschaum von der Oberlippe und versuchte unbeirrt weiter, sich gefüllte Oliven und Anschovis von dem kleinen Tapasteller zu angeln. Seine Hände wurden von Mal zu Mal zittriger.

»Wir gewinnen mit zwei, drei Toren. Ulf ist zu Hause in Schweden. Urlaub«, antwortete Kazanski und bestellte sich ein Bier und eine Portion frittierte Tintenfische, Calamares Romanos, mit Aïoli und viel Zitrone.

Er hatte keine großen Erwartungen an das Match heute Abend. Hauptsache, sie holten die drei Punkte. Irgendwie war der Glanz weg. Es gab keine Helden mehr. Keine Magie. Keinen Wahnsinn. Real und Barca spielten beide so verdammt vorhersehbar.

»Entspann dich, es kommen schon wieder neue Talente«, lautete Ulfs Standardbemerkung, wenn er im Stadion frustriert die Arme hob. Aber bislang war noch kein neuer Michael Laudrup mit Sternenstaub an den Schuhen vom Himmel gestiegen. Und seit er wusste, dass der inzwischen pensionierte dänische Ballvirtuose zu Ehren seines alten Trainers Johann Cruyff noch ein Abschiedsspiel im Camp Nou gespielt hatte, schmerzte es Kazanski noch mehr. Das war jetzt über zwei Jahre her. Zu der Zeit war der Whiskynebel am undurchdringlichsten gewesen. Tragikomisch, dass er nichts davon gewusst hatte. Er wäre bis ans Ende der Welt gereist, um dieses Spiel zu sehen.

Auch die Nachricht vom Tod des wahren Meisters hatte auf dem Grund der Flasche Schiffbruch erlitten. Dass Joe DiMaggio sterben konnte – und er nichts davon mitbekam … Das zeigte, wie verzweifelt er damals gewesen war. Kazanski senior vergötterte DiMaggio. Der größte Baseballspieler, den die Welt je gesehen hatte, war immer wie ein geliebtes Familienmitglied gewesen, das nie zu Besuch kam, obwohl es immer eingeladen war. Der einsame Wolf aus New York hatte ihn begleitet, seit er als Kind zum ersten Mal die alten Filmaufnahmen gesehen hatte. Er war mit der Ikone aufgewachsen, the Yankee Clipper.

»Where have you gone Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you.« Er konnte jetzt nur noch fragen, so, wie Simon & Garfunkel es getan hatten. Vielleicht ging Joe mit seiner geliebten Marilyn im Himmel spazieren? Er war nur neun Monate mit der Monroe verheiratet gewesen, als sie schon die Scheidung wollte. Der stolze und bescheidene Mann hatte sie dennoch weiter geliebt und die Erinnerung an sie bis zuletzt in Ehren gehalten. Am 8. März 1999 war er gestorben. An einem Montag. An Lungenkrebs.

Kazanski schnippte seine Zigarette weg. Große Helden hinterließen große Lücken. 1999 hatten sich die Reihen gelichtet. Wayne Gretzky hatte sich von der Eisfläche im Madison Square Garden verabschiedet und auch Michael Jordan hatte aufgehört.

»Prost, Carlos. Wer weiß, vielleicht erscheint heute Abend ein neuer Held?«

»Was meinst du damit?«

»Ach nichts …«

Papier und Bäume. Würde die ganze Welt auf Papier verzichten, gäbe es mehr Bäume. Er zog Bäume eindeutig vor. Aber dieses elende weiße Papier lauerte überall und bereitete ihm ein schlechtes Gewissen – um nicht zu sagen Stress.

Kazanski knüllte ein paar Blätter zusammen und stopfte sie in den Papierkorb. Das war die sicherste Methode, dieser Tyrannei zu entkommen. Er hatte Kollegen, die es nicht ertrugen, auch nur eine Zeile der internen und externen Mitteilungen zu verpassen, die in stetem Strom durch die Botschaft flossen. Aber ihre Magengeschwüre durften sie gern für sich behalten.

Er hatte den Großteil des Tages damit verbracht, das Material für seinen Bericht auf den neuesten Stand zu bringen. Er hatte seine Notizen der Sitzung im Innenministerium ausformuliert und ins Netzwerk hochgeladen. Jetzt musste er nur noch einem der Konsulatssekretäre ein Memo abgeben, dann konnte er nach Hause gehen. Nachdem die Sonne schien, würde er seine Lieblingsroute durch den Park nehmen und die Bäume in natura genießen.

Seine Wirbelsäule knackte, als er aufstand, um die Jalousie hochzuziehen, und vom langen Sitzen tat ihm der Hintern weh.

Von seinem Büro aus konnte er das Nachbargebäude sehen, den spanischen Hauptsitz der Banco do Brasil, die ein Stück weiter die Calle de Serrano hinunter lag. Irgendwo dort drüben saß Olivia, aber darüber dachte er gar nicht mehr nach. Er hatte die kurze Affäre mit der hübschen Brasilianerin ziemlich schnell wieder beendet. Damals hatte Ewa zu viel Raum in seinem Fühlen und Denken eingenommen und vielleicht tat sie das immer noch.

Er hatte gehört, dass sich ein paar der jungen Kerle von oben sogar an den Fenstern versammelten, um auf den himmlischen Augenblick zu warten, wenn Olivia entweder in die Mittagspause ging oder Feierabend machte. Sie überquerte die Straße mit diesem besonderen wiegenden Gang, und das Testosteron im dritten Stock tanzte Samba.

Im zweiten, wo er selbst saß, setzte kein Rhythmus ein. Die meisten seiner Kollegen waren langweilig. Sie hatten nur Augen für Beförderungen, Lohnerhöhungen oder vielleicht noch eine exotische Entsendung.

Er schnüffelte prüfend an seiner Achselhöhle. Das Deo hatte schon lange aufgegeben. Wieso kamen sie nicht einfach alle im Blaumann zur Arbeit? Das hier war doch eine Fabrik. Sie waren Angestellte eines industriellen, diplomatischen Konzerns. Er nahm sein Jackett. Es war höchste Zeit auszustempeln.

Das schwere Gittertor glitt langsam zur Seite, um einen der Botschaftswagen passieren zu lassen. Kazanski grüßte Lee, den Wachmann, dann verließ er den amerikanischen Boden und begab sich wieder auf gewöhnliches spanisches Pflaster.

Hinter ihm lag das große Gebäude aus weißen Steinquadern, umgeben von einem schmiedeeisernen Zaun mit Hunderten von geschwungenen Spießen. Die Botschaft war ein einfacher, schmuckloser Kasten, den er morgens betrat und am späten Nachmittag wieder verließ – einigermaßen überzeugt davon, dass das Ding ihn nicht leiden konnte. Aber der Job bedeutete Stabilität und eine relativ normale Umgebung und er brauchte beides.

Er ging bis zur Plaza de la Independencia, von wo aus man in den Park kam, durch den er schon so oft geschlendert war. Erst gemeinsam mit Ewa, später hatte er allein seine Runden gedreht.

Zu dieser Jahreszeit waren nicht annähernd so viele Menschen im Parque del Retiro unterwegs, aber wie immer saßen die Wahrsagerinnen unter ihren Sonnenschirmen am Seeufer. Kein einziges der kleinen Ruderboote, in dem die Liebespaare so gerne herumalberten, war auf dem Wasser, die Oberfläche spiegelglatt. Selbst Alfonso XII. und sein lahmer Klepper hielten oben auf dem Denkmal vergeblich nach der gelösten Atmosphäre des Sommers Ausschau.

»Hallo, Jordi!«

Sonia saß an ihrem kleinen Tisch und winkte ihm. Er kannte viele der Gesichter hier am See und das der alten Gitana war eines davon.

»Setz dich. Willst du einen Schluck?«

Sonia schenkte aus der verbeulten Thermoskanne ein, und Kazanski ließ sich auf den zusammenklappbaren Gartenstuhl sinken, der Sonias Kunden vorbehalten war. Ab und zu nahm er sich Zeit für eine Tasse Kaffee und ein Schwätzchen mit ihr. Und manchmal ließ er sich auch von ihr die Karten legen, obwohl er nicht an ihre Vorhersagen glaubte. Ihm ging es eher darum, sein Kleingeld loszuwerden. Aber wer weiß, vielleicht würde sie ihm ja eines Tages das ganz große Glück prophezeien …

»Wie geht es dir, mein amerikanischer Freund?«

»Ach, ganz okay, denke ich. Wie immer. Hier ist nicht viel los. Und du? Laufen die Geschäfte?«

»Ne, noch kein einziger Kunde heute. Hast du Lust?« Sonia wedelte ein bisschen mit den Karten.

»Na ja, warum nicht.«

Kazanski saß schweigend da und betrachtete die wenigen Spaziergänger, die vorbeigingen, während er eine Zigarette zum Kaffee genoss. Sonia saß ihm wie üblich murmelnd gegenüber und wie üblich hörte er ihr nicht zu. Als er wieder zu ihr hinübersah, sammelte sie mit ernster Miene die Karten ein. Normalerweise erzählte sie ihm immer irgendetwas Blumiges, damit er wenigstens ein paar warme Worte für sein Geld bekam, bevor sie mit ihrem Schwatz über Gott und die Welt fortfuhren. Aber heute blieb sie stumm.

»Und, was ist? Werde ich vor meiner Haustür von einer Dampfwalze überfahren?« Er lächelte sie an.

»Mach dich nicht über meine Karten lustig, mein Freund …«

»Aber was sagen sie denn dann?«

»Nichts Besonderes.«

Sie unterhielten sich noch ein bisschen, bis Kazanski sich schließlich für den Kaffee bedankte, um sich auf den Heimweg zu machen.

»Mein Freund …«

»Ja?«

»Pass auf dich auf.« Sonia hob warnend einen Zeigefinger. »Pass gut auf dich auf …«

Das blank geputzte Fenster war wie ein Spiegel. Kazanski blieb stehen und schaute hinein. Ein Mann, der vielleicht ein bisschen zu ungehobelt war, um … Drinnen im Laden, hinter seinem eigenen durchscheinenden Gesicht, bemerkte er eine Bewegung: Ortega winkte ihm mit großer Geste zu.

Alonso Ortega führte das Delikatessengeschäft zusammen mit seiner Frau Pilar. El Sabor de Madrid, der Geschmack Madrids, hieß der Laden, dessen Wände mit bunten Kacheln gefliest waren, die mittelalterliche Motive darstellten. Hier bekam man nahezu alles, was die beiden berühmtesten Küchen des Landes, die baskische und die katalanische, zu bieten hatten. Von der Decke hingen luftgetrocknete Serrano-Schinken und Würste und in den Regalen türmten sich Manchego-Käse, Gläser mit kostbarem Safran und andere erlesene Paella-Zutaten aus Valencia neben Honig, Schokolade, Nougat, Mandeln, Oliven und Kuchen. An einer anderen Wand fand man die edelsten Tropfen, vom teuersten D. O.-Wein bis hin zum berühmten Jerez.

Ab und zu floss etwas aus diesem Feinschmeckertempel zu Kazanski in den vierten Stock. Pilar hielt sich für seine Ersatzmutter und ihre Fürsorge äußerte sich für gewöhnlich in einem Korb mit Leckerbissen aus dem Himmelreich. Immer wenn der Essensengel bei ihm gewesen war, rief er Ulf an, und dann saßen sie bis spät in die Nacht zusammen und aßen und tranken.

Genau wie die Albträume hatte er auch seinen Alkoholkonsum inzwischen unter Kontrolle. An vier von sieben Tagen rührte Kazanski keinen Tropfen an. Krakau hatte ihm Gewissheit verschafft und ihn damit von den quälenden Zweifeln und dem Gefühl von Ohnmacht befreit, die ihn immer wieder geradewegs auf den Boden der nächsten Whiskyflasche gestürzt hatten. Jetzt trank er wie die meisten anderen Menschen auch. Vielleicht sogar weniger. Und nur selten zu viel. Nur dann, wenn die Sehnsucht immer größer wurde und irgendwann übermächtig war.

Wenn das passierte, kamen unweigerlich auch die Gedanken an Ewa, die Tochter der Witwe. Dann saß er reglos im Sessel und versuchte, ihr Bild zurückzudrängen, weil es alles durcheinanderbrachte, aber schon wenige Minuten später war es wieder da, und Ewa sah ihn mit ihren magischen, schwarzen Augen an.

Erst vor ein paar Minuten hatte er im Park noch zu dem Mülleimer neben dem Weg hinübergespäht. Das tat er jedes Mal. In diesen Mülleimer hatte er das Flugticket nach Krakau geworfen, nur um kurz darauf kehrtzumachen und es wieder herauszufischen. Er war unglaublich unentschlossen gewesen. Am Ende war er in den Flieger gestiegen, aber er hatte es nur bis nach Warschau geschafft. Statt dort umzusteigen, hatte er es sich anders überlegt und dann stundenlang auf den nächsten Rückflug nach Madrid gewartet.

Er hatte nie jemandem davon erzählt. Nicht einmal Ulf. Zwei Briefe hatte sie ihm geschrieben und drei Postkarten – eine aus Argentinien, eine aus Schottland und eine aus Teneriffa. Sie lagen in derselben Schublade wie Alicias und Rosas Kleider.

Er stand schon vor der Haustür, als ihm plötzlich einfiel, dass er ganz vergessen hatte, nach Once-Marta zu schauen. Er drehte sich um, aber sie war heute nicht da. Die Jalousien waren heruntergelassen.

Marta war das bemerkenswerteste Geschöpf im Vogelviertel, zumindest optisch. Sie war kleinwüchsig und hatte einen Buckel, was ihrer immer guten Laune aber keinen Abbruch tat. Es war ihm ein Rätsel, wie diese Frau mit ihren vierzig, fünfzig Jahren es schaffte, so von innen heraus zu strahlen und so positiv aufs Leben zu blicken, obwohl sie ihren Arbeitstag in einem kackbraunen Kasten verbrachte.

Marta stand in dem kleinen, dunkelbraunen Häuschen und verkaufte Lose für die spanische Blindenlotterie ONCE. Wie man eine Stadt mit derart depressiven Verkaufsbuden pflastern konnte, war ihm ebenfalls schleierhaft. Aber vielleicht ging die Lotterie davon aus, dass alle anderen auch blind waren.

ONCE war auf der ganzen Welt für sein Radsportteam bekannt, das sowohl der Vuelta, dem Giro und der Tour de France seinen Stempel aufgedrückt hatte – in einem Sportzweig, in dem die Leistungsträger mittlerweile eher Versuchskaninchen der Pharmaindustrie waren, mit Ellenbogen so spitz wie Kanülen. Nicht auszuschließen, dass diese schrillen Athleten mit ihren Ohrringen, ihren geleckten Frisuren und den verrückten Sonnenbrillen alles Bunte aus der Blindenorganisation herausgestrampelt hatten, sodass für die Helden des Alltags nur noch ein Eimer brauner Farbe übriggeblieben war. Aber die Umgebung schien Marta nicht zu stören. Die verkrüppelte Glücksgöttin saß immer treu auf ihrem hohen Hocker und verkaufte lächelnd Lose.

Die schwere Hantel war ein verflucht passiver Gegner. Kazanski verzog das Gesicht und strengte sich an, sie ein letztes Mal anzuheben.

Egal wohin er sah – sein eigener Anblick blieb ihm nicht erspart. Narziss hatte irgendeinen Idioten dazu inspiriert, im gesamten Raum Spiegel aufzuhängen.

Wenn er nach links in den Spiegel schaute, sah er außerdem ein paar straffe, orangerote Pobacken, zwischen denen gerade noch ein schwarzer Tanga Platz fand. Wenn er sich nach rechts drehte, fiel sein Blick auf ein üppiges Dekolleté. Hinter ihm stöhnten zwei sonnengebräunte Steroid-Schränke mit riesigen Hanteln, die sich gegenseitig hochputschten.

Wenn er nach vorn schaute, sah er einen schwitzenden Mann Ende dreißig. Der Typ sah mittlerweile längst nicht mehr so kaputt aus wie zu der Zeit, als er nur flüssige Nahrung zu sich genommen hatte. Die Tränensäcke waren zwar noch da, aber nicht mehr so schwer. Vielleicht waren sie mit Malt-Whisky gefüllt. Wenn er die Augenbrauen hob, bildeten sich tiefe Falten auf seiner Stirn, in denen sich der Schweiß sammelte, um dann in einem schmalen Rinnsal an der Nase hinunterzulaufen und kurz an der Oberlippe hängen zu bleiben, ehe er den salzigen Geschmack im Mund wahrnahm.

Er trug das Haar jetzt kurz. Auch das gehörte zu dem Plan, den er nach Ewas Abreise im Orkan eines Vollrauschs mit seinen Aquariumfischen entwickelt und ausdiskutiert hatte. Am darauffolgenden Nachmittag war er nicht nur in voller Montur aufgewacht, sondern auch mit einer vollgepissten Hose, was wirklich ungewöhnlich war, aber er konnte sich immerhin noch an Bruchstücke seines Männergesprächs mit den Schleierschwänzen und Guppies erinnern: Veränderungen und Routinen. Das waren die Schlüsselwörter.

Und daran hielt er sich seitdem. Molekül für Molekül hatte er sich wieder zusammengesetzt und dabei gleichzeitig kleinere Korrekturen angebracht. Als Erstes hatte er sich von den halblangen schwarzen Haaren verabschiedet. Erst fielen die Locken, die ihm ständig in die Stirn hingen, und als Nächstes sahen seine Ohren wieder Licht. Und auch wenn er sich den Kopf nicht kahl geschoren hatte, waren die Haare ziemlich kurz, was unter anderem dazu führte, dass seine mittlerweile vorhandenen Geheimratsecken wie kleine Gletscher über seinen Schläfen glänzten.

Danach war er zum Frontalangriff auf alle Nachlässigkeiten übergegangen. An den Arbeitstagen herrschte ab sofort straffe Disziplin. Selbst den Haushalt unterzog er eisernen Regeln. Dienstags wurde Wäsche gewaschen, mittwochs stand der Wocheneinkauf an. Und es war Schluss damit, nur noch alle Jubeljahre den Abwasch zu machen. Außerdem ging er seitdem zweimal in der Woche Laufen und dreimal in der Woche zum Krafttraining.

Und hier saß er nun. Und starrte sich selbst in diesem beschissenen Spiegel an. Er hatte wie immer seinen alten Jogginganzug an. Ein kindisches Statement. Aber er nahm hier nicht an einem Schönheitswettbewerb teil.

Die Firma hatte ihn als Alkoholiker abgestempelt, als sie ihn damals beurlaubt hatten. Sie hatten nie begriffen, was zu dieser Zeit in ihm vorging. Sie hatten keine Ahnung, was es hieß, wenn das ganze Leben mit einem Schlag aus dem Gleis geriet. Sie hatten keine Ahnung, was es hieß, tausend Fragen, aber keine Antworten zu haben. Nach Krakau hatten ein paar Kollegen Fehler eingeräumt. Manche hatten sich sogar entschuldigt. Jannsen hatte ihm zum Dank noch eine Chance eingeräumt, aber auf den Fluren ging immer noch das Gerücht herum, er sei erledigt.

Sein neues Leben war vielleicht ab und zu ein bisschen langweilig, aber Kazanski ging es gut damit, sich von all diesen Leuten fernzuhalten. Und erledigt? Oh nein, ganz sicher nicht. Er spannte die Muskeln an und hob die Hantel für den letzten Durchgang.

Schon lange bevor er die Kreuzung erreichte, sah Kazanski den Schein des Blaulichts auf den Hauswänden. Als er näher kam, erkannte er eine kleine Ansammlung von Motorrädern und Einsatzwagen der Policía Municipal und der Policía Nacional. Ein Krankenwagen war ebenfalls da. Das Ganze fand direkt vor seiner Haustür statt.

»Was ist passiert?«, fragte er einen der Motorradpolizisten, aber er wurde nur weggeschoben. Dann entdeckte er Ortega.

»Alonso, was ist passiert?«

»Keine Ahnung. Sie wollten mir nicht antworten«, sagte er mit einem Nicken in Richtung der Beamten.