Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

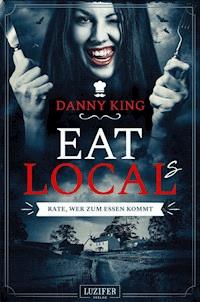

Alle fünfzig Jahre finden sich die verbliebenen Vampire Englands zu einem geheimen Treffen zusammen. Gäste sind dabei nicht unbedingt gern gesehen, außer jenen, die handverlesen zu dem Jubiläum mitgebracht werden. Denn die Zusammenkunft soll ja auch ein kulinarisches Highlight werden. Von all dem hat Sebastian Crockett natürlich keine Ahnung, denn er folgt nur deshalb der Einladung der sexy Vanessa, weil er auf ein erotisches Abenteuer in der ländlichen Abgeschiedenheit hofft. Aber als plötzlich auch noch eine Spezialeinheit von Vampirkillern das Anwesen umstellt, wird allen klar, dass das ein ganz besonderer Abend werden wird … und für manche leider der letzte. Nach seinem Überraschungshit DAS HAUS DER MONSTER ist EAT LOCAL(S) der zweite Roman, der im Luzifer Verlag erstmals in deutscher Sprache erscheint. Very british ... wer das mag, sollte einen Blick riskieren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 287

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

EAT LOCALS

Danny King

übersetzt von Heike Schrapper

This Translation is published by arrangement with Danny King

Title: Eat Locals. All rights reserved.

Für Rod Smith, Jason Flemyng und alle anderen, die im Winter 2016 im kalten, dunklen Wald ausgeharrt und diese Geschichte schließlich zum Leben erweckt haben.

Den Mitwirkenden und dem Filmteam von EatLocals. In Dankbarkeit.

Impressum

überarbeitete Ausgabe Originaltitel: EAT LOCALS Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Cover: Michael Schubert Übersetzung: Heike Schrapper

Lektorat: Johannes Laumann

Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.

ISBN E-Book: 978-3-95835-307-7

Folge dem LUZIFER Verlag auf Facebook

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf deinem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn du uns dies per Mail an [email protected] meldest und das Problem kurz schilderst. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um dein Anliegen und senden dir kostenlos einen korrigierten Titel.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Inhaltsverzeichnis

Because I could not stop for death he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves – and immortality.

– Emily Dickinson (1830-86)

Kapitel 1

Der Fuchs war hungrig.

Er hatte seit drei Nächten nichts gefressen und das leere Loch in seinem Bauch zwang ihn, heute Nacht weiter als sonst umherzustreifen, weg von der Sicherheit seines Baus und in die Schatten des Winters hinein.

Eine anhaltende Kälte hatte seine Nahrungsauswahl drastisch reduziert. All die Waldmäuse, Wühlmäuse und Frösche, die er normalerweise fraß, waren verschwunden. Während einige im Erdboden verkrochen auf das Ende des Frostes warteten, hatten andere weniger Glück gehabt. Aber der Fuchs konnte nicht warten bis zum Frühjahr. Er war jetzt hungrig. Er musste fressen.

Außergewöhnliche Umstände erforderten außergewöhnliche Maßnahmen, und deshalb fand sich der Fuchs schließlich an der Umzäunung eines Gehöfts wieder. Auf der anderen Seite des Drahtes, den er so ruhelos abschritt, in den großen Holzställen hinter dem Farmhaus, saßen hunderte fetter, saftiger Hühner im warmen Stroh. Der Fuchs war nicht gierig. Er wollte bloß ein einziges. Nur eins von den vielen hundert Hühnern, welche die Thatchers ganz für sich allein hatten, und danach würde er seiner Wege ziehen. Wäre das so schlimm? Wenn er ganz still war, wenn er nur diese eine winzige Störung verursachte, hinein- und herausschlich, sich ein Huhn beim Hals schnappte und es mit sich in die Nacht zerrte, wie sollten sie überhaupt wissen, dass er dagewesen war?

Der Stall war vollgestopft mit Geflügel; die Thatchers konnten unmöglich wissen, wie viele Hühner sie überhaupt besaßen. Welchen Unterschied würde da eins weniger machen?

Der Fuchs war ein lautloser Killer. Er jagte mit Heimlichkeit und List. Und er nahm nur, was er brauchte. Er beanspruchte nichts außer seinem Recht auf Leben, genau wie jene, mit denen er sein Revier teilte.

Und dennoch verabscheuten ihn seine Nachbarn. Sie legten Fallen, um ihn zu fangen, durchsuchten die Hügel, um ihn mit Gas aus seinem Bau zu treiben, hetzten ihn mit Hundemeuten, die ihn zerfetzen sollten, und schossen mit Gewehren auf ihn, sobald sie seiner ansichtig wurden. Wie viele seiner Verwandten hatte er so schon verloren, ihr Blut verschmiert im Gesicht ihrer triumphierenden Mörder?

Nun, das würde diesem Fuchs nicht passieren. Er war umsichtiger als die meisten; leichtfüßiger. Er würde erst zur Tat schreiten, wenn er sicher war, dass ihn niemand sehen konnte. Und sobald er zugeschlagen hatte, würde er samt seinem Abendessen schon wieder mit den Schatten verschmelzen.

So wartete der Fuchs. Er wartete, bis Mrs. Thatcher in der Scheune nicht mehr ihr Hackebeil schwang. Er wartete, bis Mr. Thatcher im Hof mit dem Graben fertig war. Und er wartete, bis die Hühner im Stall ihre Augen schlossen und einschliefen. Er wachte und wartete und bereitete sich vor. Aber gerade als die Thatchers sich für die Nacht zur Ruhe begeben wollten, erhellte ein Paar Autoscheinwerfer die Zufahrt der Farm und scheuchte den Fuchs zurück in die Schatten.

Das Auto hielt vor dem Haus an und Mr. Thatcher erschien in der Tür. Er fragte den Besucher, was er wolle, und der Besucher teilte ihm kurz und knapp mit, dass er diese Farm für die Nacht benötige. Er erwarte einige Freunde und man habe sich geeinigt, sich hier zu treffen. Die meisten Menschen hätten es wohl als befremdlich empfunden, von einem wortkargen Eindringling mit einem solchen Anliegen vom Zubettgehen abgehalten zu werden, doch Mr. Thatcher wirkte nicht übermäßig verärgert. Tatsächlich schien ihn die Aussicht auf späte Besucher – noch dazu völlig Fremde – eher munter zu machen.

Mr. Thatcher fragte den Besucher, wer seine Freunde denn seien, aber der zuckte nur mit den Schultern und versprach, es werde sich alles klären, sobald die Zeit gekommen sei.

In diesem Moment erschien Mrs. Thatcher hinter ihrem Ehemann, halb in seinem Rücken und halb hinter der Tür lauernd. Sie flüsterte ihm etwas ins Ohr, worauf ihr Mann mit einem faltigen Lächeln sein Einverständnis signalisierte.

Die Thatchers gingen beiseite, um den Besucher über ihre Schwelle treten zu lassen. Der nahm die freundliche Einladung an und quetschte sich zwischen den beiden hindurch. Die Tür wurde geschlossen. Kurz darauf gingen die Lichter aus.

Der Fuchs wachte und wartete weiter. Er hörte ein paar seltsame Geräusche, aber schnell wurde es wieder still. Das war seine Chance. Seine Zeit war gekommen.

Der Fuchs huschte aus dem Gebüsch und rannte über das offene Gelände. Unter dem sternenklaren Himmel und im silbernen Mondlicht jagte sein langer Schatten hinter ihm über das Feld. Er verschwand im selben Moment wie der Fuchs unter dem Bretterboden des Stalls; so plötzlich, als wäre er nie dagewesen. Der Fuchs konnte seine Beute auf der anderen Seite der Dielen riechen. Er konnte sie riechen, aber sie konnten ihn nicht wahrnehmen. Der Hühnerstall war zu voll, zu geschäftig. Sie hatten andere Dinge im Sinn. Von der Gefahr, die unter ihnen lauerte, hatten sie keine Ahnung.

Alles, was er brauchte, war eine Lücke in den Bodenbrettern, oder eine verrottete Stelle, durch die er sich durchgraben könnte, aber er fand nichts von beidem. Der Stall war sicher. Und für den Moment auch seine Bewohner.

Wieder stellten die Ohren des Fuchses sich auf.

Die Haustür des Wohnhauses war geöffnet worden und jemand trat heraus. Der Fuchs hörte Schritte über den Kies im Hof knirschen, die dem Versteck, in dem er kauerte, bedrohlich nahekamen. Neben dem Stall verstummten die Schritte. Der Fuchs hielt den Atem an. Langsam bewegten sich die Schritte an der Längsseite des Stalls hin und her, bis der Fuchs ein Geräusch vernahm, das ihn in Panik versetzte: das Spannen einer Flinte.

Er ließ sein Abendessen im Stich, wuselte unter dem Stallboden hervor, hetzte über die freie Fläche und rannte um sein Leben.

Er bereitete sich auf den glühenden, reißenden Schmerz der Schrotkugeln vor und verfluchte das kalte Wetter, das ihn gezwungen hatte, solch verzweifelte Maßnahmen zu ergreifen, aber zu seiner Überraschung und großen Erleichterung blieb der Schuss aus.

Der Fuchs wusste nicht, wie er es bis an den Waldrand geschafft hatte. Schließlich wagte er aus dem Unterholz einen Blick zurück und sah nicht, wie erwartet, die Thatchers, sondern den geheimnisvollen Gast, der sie heute aufgesucht hatte.

Dessen Augen konnte der Fuchs nicht erkennen, da sie sich hinter dunklen Gläsern verbargen, doch er hatte das Gefühl, dass sie auf ihn gerichtet waren, obwohl er hier in der Dunkelheit kauerte.

Der Mann schwang sich die Flinte der Thatchers über die Schulter und begann am Zaun entlangzugehen, wobei er ab und zu einen Blick in die Richtung des Fuchses warf. Dann schwenkte ein zweites Paar Autoscheinwerfer über die Farm.

Den Fuchs beschlich langsam das Gefühl, dass er heute Nacht kein Glück haben würde. Er zog sich weiter in den Schatten zurück, schlüpfte durch einen Stacheldrahtzaun und beschloss, etwas anderes zu versuchen. Er mochte zwar leer ausgegangen und nach wie vor hungrig sein, doch wenigstens lebte er noch, um sein Jagdglück später erneut zu probieren. Und das war mehr, als man heute Nacht von den meisten anderen ungeladenen Gästen der Thatchers behaupten konnte.

***

Einige Augenblicke später erschrak der Fuchs über das Geräusch von Stiefeln, die durchs Unterholz rannten. Hier draußen gab es noch jemand anderen als den Besucher der Thatchers, und wie es sich anhörte, hatte er mehr Angst als der Fuchs.

»Kontrollstützpunkt, bitte kommen, over«, wiederholte der Mann immer wieder, obwohl niemand bei ihm war, der es hätte hören können. »Kontrollstützpunkt, ich brauche sofortige Unterstützung, over.«

Immer noch kam keine Antwort, worauf der Mann einen Schwall von Kraftausdrücken ausstieß, dass es dem Fuchs fast die Ohren versengte.

»Kontrollstützpunkt, Herrgott noch mal, ist da irgendwer? Over.«

Endlich meldete sich eine blecherne Stimme im Ohr des rennenden Mannes.

»Hier Kontrollstützpunkt, identifizieren Sie sich, over.«

»Hier ist 18.« Der Mann verzichtete auf jegliche Höflichkeitsfloskeln. »Ich habe es gesehen. Ich habe das Ziel gesichtet, over.«

Auch wenn der es nicht wusste, bezog sich 18 damit nicht auf den Fuchs. Mit seinem schwarzen Sondereinsatzkommando-Overall, schallgedämpfter Maschinenpistole, Nachtsichtbrille, Kevlar-Körperpanzerung und Kampfmesser erschien er ohnehin etwas übertrieben ausgerüstet, um es nur auf einen Fuchs abgesehen zu haben. Andererseits:

Konnte man das von vierzig Vollblütern, sechzig Rassehunden und so vielen Sprösslingen aristokratischer Inzucht, wie seine Lordschaft auftreiben konnte, nicht auch behaupten? Und das hatte schließlich noch nie jemanden abgehalten.

Also ging der Fuchs kein Risiko ein. Er hielt den Kopf unten, die Augen offen und die Nase im Wind, während er beobachtete, wie 18 vorbeirannte.

»Verfolgt er Sie jetzt?«, fragte die blecherne Stimme in 18’s Ohr.

»Ich weiß nicht. Vielleicht. Wahrscheinlich. Ich muss hier weg«, antwortete 18, der sich weiter blindlings in unbestimmter Richtung durch das Blattwerk schlug.

»Atmen Sie tief ein, beruhigen Sie sich«, wies die Stimme ihn an. »Bleiben Sie stehen und zählen Sie bis fünf.«

»Das würde ich lieber nicht, wenn es Ihnen nichts ausmacht.« 18 ließ das strenge Militärprotokoll zugunsten schierer Unverschämtheit fahren.

»Tun Sie es, 18! Jetzt!« Die Stimme ließ ein Nein offensichtlich nicht gelten, besonders nicht von Neulingen in der Truppe.

»Negativ, Sir. Er ist bestimmt direkt hinter mir«, beharrte 18.

»Tun Sie es jetzt, Soldat! Das ist ein Befehl. Bleiben Sie stehen und zählen Sie bis fünf.«

Äußerst widerstrebend hörte 18 auf zu rennen und fing an zu zählen.

»Eins … zwei … drei …«

»Im Kopf, 18«, erinnerte ihn die Stimme. 18 verstummte und ergänzte die letzten beiden Zahlen lautlos, wenn auch begleitet von Lippenbewegungen.

»18? Sind Sie noch da?«, wollte die Stimme wissen.

18 kniff sich in den Arm, um sicherzugehen, und bestätigte: »Ja, Sir, sieht so aus.«

»Dann verfolgt er Sie nicht«, informierte ihn die Stimme.

»Woher wollen Sie das wissen? Woran merkt man das?«, fragte 18.

»Sie sind doch bis fünf gekommen, oder nicht?«

Obwohl es fast völlig dunkel war, konnte der Fuchs sehen, wie die Farbe aus 18’s Wangen wich. Dass die Stimme am anderen Ende so sorglos mit seinem Leben umgegangen war, würde der erfahrene Soldat ihr nicht vergessen. Er war ein Militär durch und durch; er hatte der britischen Armee in drei verschiedenen Einsatzgebieten gedient, aber dies war etwas anderes. Dies waren keine gewöhnlichen Kampfhandlungen. Es war etwas Unmenschliches. Das personifizierte Böse. Er hatte dem Colonel seine Loyalität geschworen, als er dessen Truppe beigetreten war. Aber das hatte er nicht getan, um den Kanarienvogel im Bergwerk für ihn zu spielen. Irgendwann kommt der Tod zu jedem, doch für 18 sollte er sich schon mehr anstrengen als üblich.

»Ich sage Ihnen, was Sie jetzt tun, 18. Ich will, dass Sie wieder dorthin zurückkehren, wo Sie das Ziel gesichtet haben, und ein Signal geben. Wir sind so schnell wie möglich bei Ihnen. Nehmen Sie den Sichtkontakt wieder auf und lassen Sie das Ziel diesmal nicht aus den Augen. Haben Sie das verstanden? Over.«

»Negativ, Sir, ich kann an der Straße zu Ihnen stoßen und Sie querfeldein zurück zum Standort des Ziels führen. Für die Annäherung an das Ziel brauche ich Verstärkung. Over.«

»Sie verstärken gerade meinen Ärger, 18. Falls uns diese Gelegenheit entgehen sollte, bekommen Sie es mit mir zu tun. Und ich bin niemand, der eine Enttäuschung einfach so schluckt. Jetzt zeigen Sie endlich Eier und erledigen Sie Ihre Aufgabe.«

18 versuchte das Bild von seinen eigenen Eiern in Verbindung mit dem schluckenden Colonel aus dem Kopf zu kriegen, während er die Alternativen abwägte.

Sich unter feindlichem Beschuss zurückzuziehen, war eine Sache, sich dem Gefecht gar nicht erst zu stellen, war eine ganz andere.

18 atmete tief durch und bestätigte: »Verstanden, Colonel. Over and out.«

Kaum hatte er sich auf dem Trampelpfad, den er gerade heruntergerannt war, umgedreht, kam direkt vor ihm etwas aus dem Unterholz geschossen. 18 hob seine Maschinenpistole und wollte gerade abdrücken, als er erkannte, was es war.

Ein Fuchs. Es war nur ein ganz normaler Rotfuchs. Im Licht des Ziellasers erstarrt, blickte das Tier direkt in die Mündung der Waffe.

18 senkte seine Maschinenpistole und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Der Fuchs schien das Gleiche zu tun. Einen Augenblick später war er verschwunden. Der Fuchs ging seines Weges und 18 ging in die andere Richtung, beide erschrocken und aufgewühlt, aber beide noch im Spiel. Fürs Erste.

Kapitel 2

Wie Sebastian wusste, fingen alle großen Abenteuer mit einer Reise an, und das Abenteuer dieses Wochenendes hatte da keine Ausnahme gebildet.

Er hatte am Freitagabend den Pendlerzug ab London Bridge genommen, war zuerst in East Croydon umgestiegen, danach in Three Bridges und dann noch einmal in Horsham, bevor er sich eingestehen musste, dass er keine Ahnung hatte, wo er sich befand.

An der vereinbarten Stelle stieg er aus dem Zug und nahm sich kurz Zeit, das Schild zu betrachten. Christ’s Hospital stand darauf. Sebastian hatte nie von diesem Ort gehört, aber es musste schon ein ziemlich gutes Hospital sein, wenn sie es geschafft hatten, Jesus wieder auf die Beine zu bringen, nach allem, was er durchgemacht hatte. Außer ihm waren keine Passagiere aus dem überfüllten Pendlerzug ausgestiegen – ein sicheres Anzeichen für eine blühende Metropole – und nach dem schrillen Pfiff des Bahnhofsvorstehers sowie dem Biep-biep-biep der Türen rollte der Zug langsam aus dem Bahnhof und ließ Sebastian im tiefsten, dunkelsten Sussex zurück.

»Kann man hier irgendwo was zu trinken bekommen?«, fragte Sebastian den Stationsvorsteher.

»Nur ich«, antwortete der und nahm einen Schluck aus seinem Flachmann, bevor er sich wieder in sein warmes Kontrollhäuschen zurückzog.

Genau, wie er befürchtet hatte. Sebastian war kein Fan ländlicher Gegenden. Auf Postkarten störten sie ihn nicht weiter, aber in natura war man auf dem Land immer etwas zu weit vom nächsten Wetherspoons-Pub entfernt.

Glücklicherweise war Sebastian ein vorausschauender Mensch. Er hatte in London Bridge ein Viererpack Dosenbier gekauft und mit einer Weitsicht, die Churchills würdig war, die letzte Dose für genau diese Art Notfall aufgehoben. Beim Verlassen des Bahnhofs entdeckte er eine gemütliche Bordsteinkante, auf der er sich niederlassen und seine Tasche durchwühlen konnte. Die Dose war noch da, zwischen seinen Wechselsocken und der Ersatzunterhose, und ihre laue Temperatur lag noch im genießbaren Bereich.

Er riss die Dose auf, bespritzte seine Hand mit Schaum und gab ihr einen liebevollen Kuss. So. Das wäre geschafft.

Sebastian warf einen Blick auf die Bahnhofsuhr. Kurz vor neun. Bald würde sie hier sein. Und er konnte es kaum abwarten.

Vanessa war eine tolle Frau, daran gab es keinen Zweifel. Was sie allerdings ihrerseits in einem schmächtigen Kerl wie Sebastian sah, konnte er nur mutmaßen. Späte Dreißiger, geschieden, attraktiv und offensichtlich reich, war Vanessa die personifizierte Femmefatale oder, wie die Jungs in Sebastians Putzkolonne zu sagen pflegten, eine »echt heiße Milf«.

Da er eine Waise war, hatte Sebastian keine Mutter, mit der er sie hätte vergleichen können, sei es inzestuös oder auf welche Art auch immer, also hatten die Jungs vielleicht im Grunde recht, wenn sie behaupteten, Vanessa würde ihn im freudschen Sinne interessieren, weil sie eine Leere füllte, die er seit seiner Kindheit in sich trug. Oder vielleicht war es auch nur, weil sie reich war. Hm, je mehr Sebastian darüber nachdachte, desto mehr kam er zu dem Schluss, dass das wohl die Antwort sein musste.

Sebastian hatte sein ganzes verflixtes Leben lang nur Not und Elend gekannt. Aufgewachsen in einem Waisenhaus, mit niemandem, der sich um ihn gekümmert hätte, waren seine gelegentlichen Weihnachtsgeschenke freundlicherweise von diversen Wohltätigkeitsorganisationen gekommen (wenn die es sich leisten konnten) und nun lag eine Zukunft vor ihm, die darin bestand, die Toiletten einer Maklerfirma in der City zu reinigen. Sebastian hatte daher nichts gegen die Aussicht auf einen Wochenendurlaub mit einer Sugarmama einzuwenden. Und niemand sollte behaupten, er habe das nicht verdient. Sogar den Niedrigsten in Londons Unterschicht stand ab und an eine Erholungspause zu.

Sebastian arbeitete in der Nachtschicht. Wenn sich die Börsenhändler zu den Champagnerbars von Bishopsgate aufgemacht hatten, kamen Sebastian und seine Mitbeauftragten, um den »Champagner« aufzuwischen, den sie über die Fußböden der Vorstandstoiletten verspritzt hatten. Es war eine Drecksarbeit, aber irgendjemand musste sie schließlich machen – und das, wie es aussah, unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns. Doch wie Sebastian und seine Kollegen nur zu oft von ihrem Vorarbeiter zu hören bekamen: »Wenn ihr den Job nicht wollt, dann weiß ich zehn Kerle, die heute Nacht in Dover ankommen und ihn sofort nehmen würden.« Mr. Kelseys Motivationsmethoden mochten einiges zu wünschen übrig lassen, aber er hatte nicht ganz unrecht. Bettler können nicht wählerisch sein, jedenfalls nicht in diesem Leben, und Sebastian machte sich keine Illusionen über seine zukünftigen Karriereaussichten. Mit sechzehn war er aus der Schule geflogen (verdammte Grammatik), mit achtzehn aus der Army (verdammte Tauglichkeitsuntersuchung), mit einundzwanzig aus dem Prince’s Trust (verdammtes Nulltoleranzprinzip Drogen gegenüber) und mit dreiundzwanzig aus der Musikszene (verdammte Talentfreiheit).

Inzwischen war Sebastian sechsundzwanzig. Die meisten Typen in seinem Alter hinterließen längst ihre Spuren in der Geschäftswelt – und offensichtlich an den Wänden und Klobrillen, damit Sebastian sie wegwischen konnte – nur er selbst ging nirgendwohin. Und er wusste es.

Dabei war Sebastian das Arbeiten in einer Maklerfirma zuerst tatsächlich reizvoll erschienen. Er hatte gedacht, er könnte ein paar nützliche Kenntnisse aufschnappen, aber bis jetzt hatte er bloß die Erkenntnis gewonnen, dass sein Leben sogar noch beschissener war, als er vermutet hatte. Das Geld, das die Typen in den Anzügen verdienten, trieb einem die Tränen in die Augen; es waren unanständige, geradezu ekelhafte Summen, und doch fand nichts davon seinen Weg zu Sebastian. Man sollte meinen, ein Manager mit einem Monatsgehalt von 25.000 Pfund plus einem halbjährlichen Bonus von 250.000 Pfund könnte dem Kerl, der jeden Abend seine Pisse wegwischt, vielleicht mal einen Zwanziger Trinkgeld für seine Mühe dalassen, aber nein: Alles, was die jemals daließen, war noch mehr Pisse. Und Scheiße. Und mit Klopapier verstopfte Abflüsse. Es konnte selbst den Besonnensten dazu treiben, Jeremy Corbyn zu wählen.

Aber dann traf er Vanessa. Er wusste nicht, was genau ihr Job war, aber sie arbeitete ebenfalls nachts. Um sich die asiatischen Märkte zunutze zu machen, wie sie sagte. Nie sah er sie vor einem Computerbildschirm sitzen oder in einem der Büros. Er begegnete ihr nur auf dem Flur oder fuhr ab und zu mit ihr im Fahrstuhl. Sie war eine der Wenigen, die Sebastian überhaupt zur Kenntnis nahmen, und das nicht nur, um ihn auf eine vergessene Bremsspur an der Kloschüssel aufmerksam zu machen. Sie war freundlich, liebenswürdig und sehr, sehr verführerisch. Sie hatte unglaubliche Augen von geradezu hypnotischer Schönheit. Die Art Augen, die einem direkt in die Seele blickten. So kam es Sebastian wenigstens vor.

Natürlich spielte er bei Weitem nicht in ihrer Liga. Sebastian war sich noch nicht einmal sicher, ob sie überhaupt beide dieselbe Sportart ausübten. Vanessa war stilvoll, kultiviert und strotzte vor Selbstvertrauen. Sebastian … nicht.

Für sie war er bloß ein Hündchen. Eine niedliche kleine Promenadenmischung, die sie im Vorübergehen streichelte; das war alles, was er ihr je bedeuten würde. Wie konnte es auch anders sein, wenn die Gehälter aller anderen Typen im Gebäude sechs Ziffern hatten, ihre Autos Summen mit fünf Ziffern kosteten, ihre Anzüge vier, und sie selbst die Ziffer Acht quer über die Kacheln pissten, die Sebastian dann abwischen musste?

Und Vanessa hatte es durchaus auch auf die großen Tiere abgesehen, vor allem auf ausländische Broker, die mit kurzfristigen Verträgen herkamen, für ein oder zwei Firmenfusionen blieben und sich dann mit den Früchten ihrer Mausklicks in sonnige Gefilde zurückzogen. Mit wie vielen Typen hatte Sebastian sie während seiner Zeit in der Firma schon aus dem Gebäude gehen sehen? Er hatte nicht nachgezählt, aber es waren genug, um anzunehmen, dass Vanessa wohl Teil des Bonussystems sein musste.

Doch dann hatte sie eines Nachts angefangen, mit Sebastian zu reden, und zwar nicht nur irgendwelchen Small Talk, sondern echte Gespräche: über das Leben, die Liebe und die Lasten der Vergangenheit. Es war, als ob sie ihn aushorchte, abschätzte, ihm vielleicht sogar ihr Vertrauen schenkte. Sebastian fühlte sich gleichzeitig geschmeichelt und verunsichert, tat aber sein Bestes, sich das nicht anmerken zu lassen. Wenn das Aufwachsen in einem Waisenhaus ihm irgendetwas beigebracht hatte, dann war es, zu bluffen und seine wahren Gefühle hinter einer Maske zu verbergen.

»Ich denke darüber nach, dieses Wochenende wegzufahren«, hatte Vanessa gesagt, worauf Sebastian erwidert hatte: »Ich auch.«

Das stimmte sogar; er dachte andauernd daran, wegzufahren. Allerdings machte er das nie. Kein Geld. Aber darüber nachdenken tat er wirklich oft.

»Falls deine Pläne nicht zustande kommen … hättest du vielleicht Lust, mich zu begleiten?«, hatte Vanessa dann gefragt.

Sebastian hatte es die Sprache verschlagen. Das war bei ihm nicht selten der Fall, doch Vanessa reagierte sofort.

»Wenn du natürlich findest, dass ich ein wenig zu alt für dich bin …«, hatte sie begonnen, aber Sebastian hatte sie in der Hinsicht schnell beruhigen können.

»Du bist kein bisschen alt. Wenn überhaupt, dann habe ich es gern etwas älter … äh …«, hatte er gestammelt und sich gefragt, wo seine lose Zunge ihn jetzt schon wieder hineinmanövrierte.

»Was ist es dann?«, hatte Vanessa wissen wollen.

»Ich bin nur … äh … etwas klamm im Moment.« Sebastian war rot geworden. Nach der Arbeit noch einen trinken zu gehen, war eine Sache. Gleich ein ganzes Wochenende zu finanzieren, war etwas völlig anderes; besonders die Art von Wochenende, die Vanessa wahrscheinlich gewohnt war. Vanessa hatte bloß gelacht.

»Oh, du Dummerchen, das Zimmer ist schon bezahlt. Essen und Getränke auch. Was glaubst du denn, wofür wir die Spesenkonten haben?«

Und so war es abgemacht: ein Wochenende in unverschämtem Luxus, in der Gesellschaft einer attraktiven, erfahrenen Frau. Was konnte ein junger Mann, der nichts auf sich hielt, sich Besseres wünschen? Die Klos würden auch nach Sebastians Rückkehr am Montag noch da sein, doch für zwei göttliche Tage lang wollte er leben, als ob es seine letzten auf Erden wären.

Vanessa hatte sich um neun mit ihm in Christ’s Hospital verabredet. Er wusste nicht, warum er nicht einfach mit ihr aus London hatte herfahren können, aber sie hatte darauf bestanden, dass sie vorher noch ein paar Last-Minute-Arbeiten erledigen wollte. Davon abgesehen, war die Zugfahrt ganz angenehm gewesen. Die City war in die Vorstädte übergegangen wie der Tag in die Nacht, bevor der Zug Sebastian gänzlich aus der Zivilisation heraus aufs Land verfrachtete. Er hatte in seinem kurzen, beengten Leben noch nicht viel vom Land gesehen, bloß als Kind einen einzigen Busausflug auf einen Bauernhof mitgemacht. Dort hatte es seltsam gerochen, war kalt, schlammig und trostlos gewesen und außerdem hatte es sein bestes (und einziges) Paar Adidas-Schuhe ruiniert. Soweit er jetzt vom Bahnhof aus sehen konnte, war alles noch genauso, wie er es in Erinnerung hatte.

Sebastian stellte seinen Kragen gegen den kalten Windzug im Nacken auf und hoffte, Vanessa würde bald hier sein.

Kapitel 3

Boniface war schon mitten in seiner Rede, bevor die Hälfte seiner Kollegen überhaupt ihre Mäntel ausgezogen hatte.

»… und das brauche ich euch doch gar nicht zu erzählen. Ihr habt alle ein gutes Gedächtnis. Ihr habt gesehen, was ich gesehen habe. Unsere grüne Insel wird langsam grau: Landsitze werden zu Neubaugebieten gemacht, Nationalparks zu Einkaufsparks, Gras wird zu Glas, Reitwege zu Autobahnen und Provinzgemeinden zu wuchernden Großstadtdschungels.« Anstatt sich hinzusetzen wie alle anderen, tigerte er um den großen runden Tisch herum, der das Zentrum in der Landhausküche der Thatchers bildete. Nach einer Kunstpause richtete er seine Augen auf den Duke. »Neun Millionen …«

Ein vernehmliches Aufstöhnen drohte Boniface das Wort abzuschneiden, aber der ließ sich nicht so einfach abwürgen.

»… nein, nein, lasst mich ausreden. Neun Millionen. Das ist die Gesamtbevölkerung meines Territoriums. Und wie ist es bei dir?«, fragte er, wobei er sich aus der Gruppe frustriert zu ihm aufschauender Gesichter wieder das des Dukes aussuchte.

Der Duke fragte sich, wie lange Boniface wohl an seiner Rede gearbeitet hatte. Dies hörte sich nicht nach einer Einleitung aus dem Stegreif an, besonders das Eröffnungsmanöver mit den Landsitzen und Autobahnen et cetera. Da hatte jemand in den Wochen vor diesem Treffen seine Wörterbücher gewälzt. Trotzdem war der Duke nicht bereit, auf Bonifaces Provokation einzugehen.

»Wirklich, Peter? Wir treffen uns nur alle fünfzig Jahre und du wirst ein immer unerträglicherer Langweiler«, wollte er dem jüngeren Mann den Wind aus den Segeln nehmen, doch es war vergebens. Boniface hatte in der Tat seit Wochen an diesem Sermon gefeilt und er würde sich nicht von seinem roten Faden abbringen lassen, nur weil niemand davon hören wollte.

»Zehn Millionen«, beantwortete Boniface seine Frage selbst, als er merkte, dass der Duke es nicht tun würde.

»Und ich weiß jeden Einzelnen davon zu schätzen«, entgegnete der, was zweifellos richtig, wenngleich etwas boshaft war.

Irgendwo hinter Boniface schwang die alte Verriegelungstür auf und der erste Gast der Thatchers an diesem Abend trat ein. Mr. Chen behielt seine dunkle Brille auf, stellte aber die Flinte neben der Tür ab. Draußen war es kalt und die weit geöffnete Tür ließ einen Schwall eisiger Luft herein, doch niemand bemerkte es. Boniface schwadronierte noch immer, seine Kollegen versuchten noch immer, ihn zum Schweigen zu bringen, und die Wanduhr tickte noch immer hinter dem kühlen Kopf des Dukes.

»Zwanzig Minuten«, flüsterte Chen dem Duke ins Ohr, wobei er ihm ein Stück Papier reichte, auf das die Kurzfassung des Anrufs gekritzelt war, den er gerade erhalten hatte.

»Sehr gut«, antwortete der Duke. Mit einer Kopfbewegung Richtung Tür schickte er Chen samt seiner Flinte zurück in die kalte Winternacht. Boniface hatte die gewechselten Worte kaum wahrgenommen; trotzdem würden sie noch einen großen Einfluss auf die Geschehnisse dieses Abends haben.

»Ich lege hier nur die Fakten dar«, brummte Boniface in seinem breiten schottischen Akzent, der nach und nach immer mürrischer klang, je gekränkter er sich fühlte.

»So, wie du sie siehst«, mischte sich Alice endlich ein. Es ärgerte sie, dass laut der Statuten des Zirkels alle acht Mitglieder gleiches Stimmrecht hatten, sie aber dennoch immer und immer wieder derselben Stimme zuhören mussten.

»So, wie sie sind«, gab Boniface zurück und starrte die nette alte Dame vor sich so grimmig an, als ob ihre Haare Schlangen wären. »Neun Millionen und zehn Millionen«, bekräftigte er noch einmal, wobei er auf sich selbst und den Duke zeigte. »Vier Millionen, acht Millionen, sechs Millionen«, fuhr er dann fort, nacheinander auf Alice, Angel und Thomas weisend.

»Ziehen Sie jetzt die ersten beiden Zahlen, an die Sie gedacht haben, ab und addieren Sie sieben«, warf Angel dazwischen, sehr zum Ärger von Boniface. Er konnte nächtelang durchdiskutieren (und würde das auch ohne zu zögern tun, wenn es sein musste), aber Spott brachte ihn aus dem Konzept. Angel wusste um diesen Schwachpunkt und hatte immer großen Spaß daran, ihn aufzuziehen.

»Zweieinhalb Millionen«, kehrte Boniface zu seinem einstudierten Text zurück, diesmal Henry herausgreifend. »Dabei nährt er sich nicht einmal von ihnen.«

Das war mehr, als Henry hinzunehmen bereit war. Wütend funkelte er seinen Angreifer an. »Ist das der Grund, warum du meinst, du könntest in meinem Revier wildern?«

»Nördlich der Grenze ist mein Revier. Südlich davon ist deins.«

»Berwick liegt in England«, informierte Henry.

Das war Boniface neu. Das letzte Mal, als sie diese Meinungsverschiedenheit gehabt hatten, war Berwick in Schottland gewesen. Wann war es übergewechselt?

»Gentlemen, Gentlemen, einen Streitpunkt nach dem anderen bitte. Ich glaube, ich bin immer noch der Ranghöchste«, unterbrach der Duke, um etwas Ordnung in die Sitzung zurückzubringen. Aber Boniface hatte seinen Standpunkt noch nicht durchgesetzt. Er lief im Raum hin und her wie ein eingesperrtes Tier, während die meisten der anderen ihn mit den Augen verfolgten. Bis auf Alice. Sie wandte sich wieder ihrem Strickzeug zu. Sie strickte nichts Bestimmtes und war sowieso nicht gerade begabt darin. Wenn sie fertig war, würde sie nur ein paar Wollknäuel zu einem formlosen Lappen zusammengewurschtelt haben, den sie dann ins Feuer warf, aber mehr als alles andere war ihr das Stricken zur Gewohnheit geworden. Sie tat es, weil es ihren Händen etwas zu tun gab und ihr half, sich einzufügen. Es war Teil ihrer äußeren Erscheinung, Teil ihrer Tarnung, und inzwischen strickte sie schon so lange, dass es Teil ihrer Identität geworden war. Wenigstens fühlte es sich für Alice so an.

»Sechzig Millionen, Duke. Sechzig Millionen und kein Ende in Sicht«, verkündete Boniface. »Dabei erinnere ich mich noch daran, wie die Bevölkerung bei nur sechs Millionen lag. Und wir waren damals acht und sind heute immer noch acht.«

»Denkst du etwa an Fortpflanzung, Peter?«, lächelte der Duke, wobei er Bonifaces Angewohnheit übernahm, Fragen zu stellen, deren Antwort er bereits kannte.

»Oh nein, ich bin zufrieden mit den Freunden, die ich habe, vielen Dank«, schnaubte Boniface, der den Sarkasmus im Ton des Dukes nicht bemerkt hatte.

»Das bin ich auch«, schnappte Alice. »Aber ich würde es gern vermeiden, morgen mit euch allen hier festzusitzen, also kommt zur Sache.«

Boniface machte eine dramatische Pause und wartete, dass sich stille Ehrfurcht über den Raum senkte, oder jedenfalls etwas, das ihr möglichst nahekam.

»Quoten«, fasste er dann endlich das heiße Eisen an.

»Was sagt denn unsere Tagesordnung?« Angel drehte das Blatt Papier um, das sie fast für die gesamte Dauer von Bonifaces Vorrede in der Hand gehalten hatte. Darauf stand nur ein Wort: QUOTEN.

Henry grinste. Der Duke seufzte. Thomas stöhnte. Alice murrte. Und Boniface machte ein finsteres Gesicht.

Draußen blieb Chen weitgehend gleichgültig. Er kannte die Diskussion, die gerade ohne ihn stattfand, auswendig. Es war die gleiche, die sie bei ihrem letzten Treffen geführt hatten, und ebenso bei dem davor. Tatsächlich hatten sie schon so lange, wie sie sich trafen, diesen immer gleichen Streit.

Und doch änderte sich nie etwas. So viele Worte. Immer dasselbe Ergebnis. Die Zeiten änderten sich und dennoch änderten sie sich nicht. Vielleicht war das das Problem. Sie waren eine vom Aussterben bedrohte Art. Ihre Zeit war gekommen, zwischen den Seiten der Geschichtsbücher zu verschwinden, doch ein paar von ihnen konnten sich immer noch halten – gerade eben. Und nur, wenn sie die Regeln befolgten.

Vor langer Zeit hatten sie einmal gejagt wie Löwen. Jetzt schlichen sie herum wie … nun, wie Füchse eigentlich, fand Chen, als er einen Blick auf den anderen Gast der Thatchers erhaschte, der an der Scheune vorbeiflitzte und sich unter den Stall drückte, immer noch in der Hoffnung, heute Nacht eine Mahlzeit zu ergattern.

Chen hätte dem Fuchs gerne den Hühnerstall geöffnet, damit er sich bedienen konnte, aber der Fuchs war zu argwöhnisch. Er hatte die Schusswaffe gesehen und wusste, was sie anrichten konnte. Er würde seine Zeit abwarten. Nur zuschlagen, wenn es sicher war. Und lange genug leben, um im Morgengrauen seinen Bau wiederzusehen.

Chen konnte ihm deswegen keinen Vorwurf machen. Er selbst hatte in den letzten tausend Jahren ziemlich genau das Gleiche getan, und es gab keinen Grund, dieses Erfolgsrezept zu ändern. Er fragte sich, weshalb es Boniface dazu drängte.

In 180 Metern Entfernung presste sich 18 auf die Erde und wagte kaum zu atmen. Er lag in einer kleinen Senke, hinter einer ausladenden Eiche, zugedeckt von der Nacht. Nicht einmal der Mond vermochte ihn hier zu sehen, doch 18 konnte seine Paranoia nicht so leicht abschütteln wie Chen. Er wusste, wozu diese Wesen in der Lage waren, obwohl er noch nie in seinem Leben so nahe an eins herangekommen war. Sein gesamtes Wissen stammte aus den endlosen Briefings, die Mr. Larousse im Basisstützpunkt durchgeführt hatte. Es war schwer gewesen, nicht zu grinsen, als der fromme Geistliche ihnen – vierzig ruppigen, derben Veteranen, Ehemaligen der Special Forces – Vorträge über Themen wie das Höllenfeuer und unsterbliche Dämonen gehalten hatte, als ob es das alles wirklich gäbe. Offensichtlich war es Blödsinn. Buhmänner und Märchen für Denkbehinderte. Aber dafür, was er ihnen zahlte, waren sie willens, das Geschwätz von Larousse in Kauf zu nehmen. Die meisten Privatarmeen mussten für ein Gehalt, wie Larousses »Synode« es zu bieten hatte, mindestens die Regierung eines kleineren afrikanischen Staates stürzen. Aber 18 und seine Kollegen hatten so gut wie gar nichts dafür machen müssen. Ein paar beschissene Patrouillen durch die nächtliche Landschaft, gelegentlich eine Razzia, die nie etwas brachte, und einige Sonntagsschulpredigten über Feuer und Schwefel. Es war leichtverdientes Geld, für das man sich nicht vor einem einzigen böswillig abgefeuerten Schuss ducken musste.

18 hatte damit gerechnet, auf diese Weise gemütlich in den vorzeitigen Ruhestand zu schippern, bis er das Ziel der heutigen Nacht überprüft hatte: einen chinesischen Kerl, der sich selbst auf diese Farm eingeladen hatte. Und der, obwohl er im Freien stand, nur ein paar hundert Yards entfernt, und eine dünne Jacke und Jeans trug, überhaupt keine Signatur auf dem Wärmebildscanner zeigte. Nicht einmal seine Hände. Nicht einmal sein Gesicht. Und warum zum Teufel trug er bei Nacht eine Sonnenbrille?

Oh Scheiße!