Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

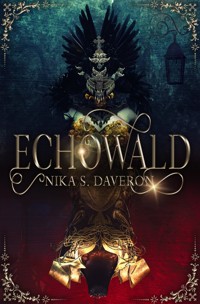

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Diadine Cardaire ist die Tochter eines Shaye-Fürsten und lebt ein Luxusleben. Anathia Cinderwing ist die Tochter des Stammesältesten der Aeon und führt das Leben einer Kriegerin. Ihre verfeindeten Sippen streiten seit Jahrhunderten um die Vorherrschaft im Echowald und den Ewigen Thron. Einmal im Jahr treten die Champions beider Seiten im Duell gegeneinander an, um den fragilen Frieden aufrechtzuerhalten. Doch dann beschließt der Stamm der Aeon, Diadine zu entführen und die Herrschaft der Shaye endlich zu beenden. Diese Aufgabe fällt Anathia und dem ihr versprochenen Orthriss zu, die sich in das Fürstenhaus als Sklaven einschmuggeln. Doch Diadine ist weder hilflos noch fügsam ihrem Vater gegenüber - sie ist eine Rebellin, die Anathia in ihren Bann zieht und damit einen Krieg entfacht, der den Echowald zu verschlingen droht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für alle Rebellinnen

Impressum:

Texte: © Nika S. Daveron

Umschlag: © Nika S. Daveron (Bildmaterial Adobe Stock)

Lektorat: Jess A. Loup

Korrektorat: Jess A. Loup

Für eine Auflistung der Triggerwarnungen im Buch »Echowald«, können Sie Nika S. Daveron gerne per Mail unter: [email protected] oder über ihre Facebookseite https://www.facebook.com/NikaSDaveron/ kontaktieren .

Nika S. Daveron

ECHOWALD

Inhaltsverzeichnis

Diadine

Anathia

Diadine

Anathia

Diadine

Anathia

Diadine

Anathia:

Diadine

Anathia

Diadine

Anathia

Diadine

Halia

Epilog

Diadine

Diadine war noch nie in ihrem Leben so schnell gerannt. Ihres Schwertes beraubt, ihr Schild geborsten und keine Chance auf Entkommen. Halia Ravissard war dicht hinter ihr. Diadine konnte sie schreien hören: »Stell dich endlich, du feige Cardaire«, aber den Gefallen tat Diadine ihr sicher nicht. Nicht, nachdem sie gesehen hatte, was Halia mit einer ihrer Sparringspartnerinnen angestellt hatte. Als Ravissard war sie es gewohnt zu siegen. Und diesen Sieg würde Diadine ihr verwehren.

Sie erreichte den Quergang der Kampfgrube und sprang in die Höhe, rutschte mit einer Hand ab und prallte gegen die Steine. Dann war Halia heran und der erste Schlag traf Diadine hart in den Nacken. Ein Gefühl, als wäre ihre Wirbelsäule in viele kleine Teile zerfallen. Der nächste Schlag richtete sich gegen Diadines Oberschenkel, und sie krümmte sich vor Schmerzen. Eine ungepanzerte Stelle. Halia schlug zu, gegen Panzer und Fleisch, bis Diadine schließlich die Stimme ihres ehrwürdigen Ausbilders hörte: »Aufhören!«

Ein letzter Hieb gegen ihre Schulter, den Diadine mit einem Keuchen hinnahm, dann trat Halia zurück. »Aufstehen und herkommen«, blaffte Meister Sarlic. Diadine konnte ihre Beine kaum noch fühlen. Sie kauerte mit gekrümmtem Körper vor der Mauer, starrte auf ihr aufgeschürftes Handgelenk und versuchte zu ergründen, was an ihrem Körper noch in Ordnung war.

»Ihr auch«, knurrte Sarlic, und als Diadine nicht reagierte, ging er selbst hinüber und zerrte sie am Arm hoch. Keuchend kam sie auf die Füße und musste wohl oder übel ihrer Bezwingerin Halia in die nachtschwarzen Augen blicken. Die hochgewachsene Ravissard-Tochter hatte nur ein hämisches Grinsen für sie übrig.

Es verschwand allerdings prompt, als Meister Sarlic sich ihr zuwandte: »Euch ist wirklich nicht mehr zu helfen, Lady Ravissard. Ich werde eurem Vater empfehlen, Euch nicht am Kampf teilnehmen zu lassen.«

Tatsächlich wurde Halia blass. »Wie könnt Ihr …?«, begann sie mit bebender Stimme, doch Meister Sarlic ließ sie nicht aussprechen.

»Ich kann, da Ihr Euch den Regeln der Kampfgrube unterworfen habt. Euer Vater hat für Euch gebürgt, damit ich Euch trainiere, so wie alle Fürstentöchter und -söhne. Und er hat mit seinem Blut gezahlt. Fragt Ihr mich ernsthaft, wieso ich mich erdreiste, Euch etwas zu sagen, Lady Ravissard?«

Diadine sah, wie schwer ihre Kontrahentin atmete. Der Zorn wallte in Halia auf, aber sie schloss den Mund, pfefferte ihr Übungsschwert in den schwarzen Sand und stampfte davon, um sich von ihrer Zofe die Rüstung abnehmen zu lassen.

Diadine spuckte ein wenig Blut auf den Boden und taumelte ein paar Schritte vorwärts, doch dann wandte Sarlic seine Aufmerksamkeit ihr zu. Und sie kam nicht besser dabei weg als Halia.

»Und Ihr da, Lady Cardaire – habt Ihr wirklich keinen Anstand gelernt? Wenn Eure Kontrahentin Euch entwaffnet, dann habt wenigstens den Mut, ihr entgegenzutreten, und geht nicht laufen wie ein verängstigtes Kind. Haben wir einander verstanden, Lady Cardaire?«

»Jawohl, Meister Sarlic.«

»Wascht Euch und zieht Euch um, damit Ihr in Euren Geschichtslektionen nicht schon beim Eintreten negativ auffallt.«

»Jawohl, Meister Sarlic«, wiederholte Diadine und verneigte sich vor ihrem Lehrer.

Zum Glück konnte er ihre hochroten Wangen nicht sehen. So gescholten humpelte sie auf die gegenüberliegende Seite der Kampfgrube, wo ihre Zofe mit einem Tuch wartete.

Hinter ihr befahl Meister Sarlic dem nächsten Sparringspaar, mit der Vorstellung zu beginnen. Wenn sie sich richtig erinnerte, Lord Barafort gegen Lord Exos. Natürlich mischte Meister Sarlic auch die Geschlechter, denn wenn erst der Tag gekommen war, scherte sich niemand darum, ob ein Mädchen oder ein Junge für Ruhm und Ehre der Shaye kämpfte. Aber Diadine hatte heute die schlechteste Wahl erwischt, Halia Ravissard. Das Haus der Shaye, das die meisten siegreichen Champions in der Geschichte des Ewigen Throns gestellt hatte. Und es war grauenhaft, gegen Halia zu verlieren. Die verwöhnte Ravissard band es nicht nur jedem auf die Nase, sie prahlte regelrecht mit den Kerben an ihrem Armband, das jeder erklärte Kämpfer eines Hauses trug. Eine der Kerben war nun sie, Diadine. Und das schmerzte. Es schmerzte mehr als die blauen Flecke und Prellungen, die ihr Lady Ravissard zugefügt hatte.

»Ihr da, Lady. Ihr wisst doch sicher die Antwort.« Diadine schreckte hoch. Nein, die kannte sie sicher nicht. Schon, weil sie keine Sekunde auch nur mit einem Ohr zugehört hatte.

Also blieb ihr nichts anderes übrig als aufzustehen und mit sittsam gesenktem Blick zu erwidern: »Nein, Meister Nomond, ich kann es leider auch nicht beantworten.« Meister Nomond war seit Urzeiten der Lehrer aller Fürstenkinder, und ihm konnte man selten etwas vormachen. Auch Diadine nicht.

Jemand kicherte. Natürlich, die Lady Albenne. Die hatte ja stets nichts anderes im Sinn, als Diadine ihre Verfehlungen vorzuhalten. Auch wenn diese Jahre zurücklagen. Einmal, als sie beide mit den anderen Fürstenkindern der Ratsherren auf einem Picknick gewesen waren, hatte Diadine einen Käfer verschluckt. Die Geschichte erzählte Lady Albenne heute noch gern. Immer dann, wenn ein stattlicher Fürstensohn in der Nähe war.

Nun, sie wäre nicht so frech, wenn sie gewusst hätte, dass Diadine bereits ihren Verehrer um den Finger gewickelt hatte. Mit heimlichen Küssen und allem, was dazu gehörte. Nur so. Zum Spaß natürlich. Aber Yenreak fraß ihr seitdem aus der Hand. Und interessierte sich kein bisschen mehr für Savamine Albenne.

»Ihr wisst es also nicht?«, vergewisserte sich der alte Lehrer.

»Nein, mein Lord«, antwortete sie mit einem gezierten Lächeln. Ganz wie man es von ihr verlangte. Allerdings tat ihr sogar das Kräuseln der Lippen weh. Halia hatte ganze Arbeit geleistet. Sie hatte einen riesigen blauen Fleck im Nacken, und ihr Oberschenkel sah nicht eben besser aus.

Aber dennoch – Anstand musste sein. Lady Borodoir, die alte Hexe, hatte die Fürstenkinder in Etikette unterwiesen und sie tadelte den kleinsten Fehltritt. Diadine kannte alle Verhaltensregeln, alle Kniffe, um den Herren zu gefallen, und auch die, um sich aus unschönen Situationen heraus zu lavieren.

Meister Nomond seufzte, und sein Blick fiel auf Rhodys Albenne, Savamines Bruder. Der stand immerhin artig auf, verneigte sich vor seinem Lehrer und bot sein Wissen an: »Der ewige Thron steht auf dem Plateau, das man Bewahrer der Epochen nennt. Sein Aussehen variiert, je nachdem, wer den Thron innehat.«

Meister Nomond war das jedoch nicht genug, er schnalzte missbilligend mit der Zunge und wandte seiner Klasse den Rücken zu, sodass Diadines Blick wieder gen Fenster wanderte und dort verharrte.

Die knorrigen, steinernen Bäume draußen, die in einem unheimlichen Licht pulsierten, waren ihr seit jeher ein Rätsel. Wie konnte etwas so Totes so viel Leben beherbergen? Diadine kannte die Eichhörnchen, aber auch die Vyr, kleine gehörnte Kreaturen mit schillernden Chitin-Panzern und die grässlichen kleinen Singvögel, die so dissonant sangen.

Der Echowald übte eine unheimliche Faszination auf sie aus, und gerade als Fürstentochter war es beinahe unmöglich, sich in ihm frei zu bewegen, obwohl sie es gerne einmal getan hätte.

»Hättet Ihr meinen Unterricht nur ein wenig verfolgt, dann könntet Ihr mir auch sagen, welche Unterschiede der Ewige Thron aufweist und wie man das amtierende Herrscherhaus erkennt. Setzt Euch wieder, Lord Albenne«, blaffte nun Meister Nomond. »Drei Rabenfedern auf grauem Grund und vier Wellen?« Dabei deutete er auf Lady Lomanton.

»Der Clan der Hysusa«, antwortete diese hastig.

Meister Nomond blieb stehen. »Korrekt. Und was wisst ihr über den Clan der Hysusa?«

»Nun …«, begann Lady Lomanton.

Diadine rollte mit den Augen. Das wusste doch jedes Kind. Zumindest jedes Kind mit mehr als drei Gehirnzellen. Die Hysusa waren der Aeon-Clan, der gegen das Haus Exos zum Kampf um den Ewigen Thron antrat. Die Shaye hatten gewonnen. Aber bei allen Ahnen, das war letztes Jahr gewesen. Um die Wahrheit zu sagen: Vor neun Monaten. Die nächste Auswahl stand kurz bevor.

Alle Fürstenhäuser der Shaye sandten einen der ihren aus, um Champion zu werden und die Aeon taten dasselbe unter ihren Clans. Wie jedes Jahr, wenn es um die Vorherrschaft im Echowald ging. Das Haus Cardaire, das Haus ihrer Eltern, schickte sich in diesem Jahr ebenfalls an, einen Champion zu stellen – Diadine selbst. Auch ein Grund, weshalb sie dem Unterricht nicht folgen konnte.

Generell machte Diadine sich keine Sorgen um den Kampf an sich. Der war weder tödlich, noch war sie eine schlechte Schwerttänzerin. Aber ihr Kopf war vollgestopft mit Informationen, Kampfstilen, Waffenarten – da hatte sie keine Zeit, sich Meister Nomonds Anfängerlektion über den Ewigen Thron anzuhören. Jeder Shaye wusste, was zu tun war, wenn das Ting berufen wurde. Die Häuser zogen feierlich zum Bewahrer der Epochen, stellten ihren erklärten Kämpfer und ließen sie tanzen, bis einer von ihnen als Champion hervorging. Und die Aeon taten dasselbe. So, wie Diadine gehört hatte, wählten sie ihren Champion an einem versteinerten Wasserfall der Nachtwasser, allerdings redete sie nur selten mit Aeon, obwohl ihre Sprache dieselbe war. Und wenn, dann ging es nie um ihre Champions. Gewiss, manche Fürstenhäuser hatten Aeon-Diener – und umgekehrt musste es die auch geben: Shaye-Sklaven in Aeon-Haushalten. Sie waren Beute aus verschiedenen Konflikten im Echowald und lebten seit Hunderten von Jahren bereits auf der anderen Seite. Pflanzten sich nur untereinander fort und keine der beiden Seiten ließ sich erweichen, die traurigen Gestalten endlich auszutauschen.

Warum auch? Seitdem es den Streit der Champions gab, herrschte ein fragiler Friede im Echowald. Auf der einen Seite die Shaye, die im Herz des Waldes lebten, auf der anderen Seite die Aeon, in den lichten Ebenen am Ufer der Nachtwasser – genauso tot und versteinert wie der Echowald. Diadine zwang sich, ihren Blick wieder auf Meister Nomond zu fixieren, der nun vor dem Pult auf und abging. Wie alles im Echowald war der Raum von Bildhauern aus einem der Bäume geschlagen worden. Das Pult ein Teil des dunklen, beinahe schwarzen Steins, zu dem die Bäume sich verformt hatten, während das restliche Mobiliar größtenteils von außerhalb stammte. Diadine fragte sich oft, wie es woanders aussah. Sie hatte den Echowald nie verlassen, wusste aber, dass manche Shaye es taten. Auf der Suche nach Sonne, so nannte es ihr Volk. Denn im Echowald waren die Sonnenstrahlen rar, die sich durch das versteinerte Geäst zwängten.

Eine Glocke erklang, und Diadine seufzte auf. Das Ende des Unterrichts. Meister Nomond sah seine Zöglinge dennoch streng an, als erwarte er, dass sie ernsthaft über seine Worte nachdächten. Diadine konnte es ohnehin nicht, denn die Stunde über die Geschichte der Shaye war einfach an ihr vorbeigerauscht. Genauso gut hätte sie den Eichhörnchen zuschauen können. Tatsächlich erhoben sich nun ein paar vereinzelte Fürstenkinder, und dankbar ergriff Diadine die Gelegenheit, ihr Kleid zu raffen und ebenfalls in Richtung Tür zu gehen.

Doch Meister Nomond hielt sie mit seinem Blick an ihrem Platz und sagte: »Ihr nicht, Lady Cardaire.«

Diadine kauerte sich wieder in ihren Sessel und wartete, bis die anderen Schüler fort waren. Einige warfen ihr tatsächlich mitfühlende Blicke zu. Meister Nomonds Strafpredigten waren legendär unter den Fürstenkindern.

»Eure Eltern haben Euch zum erklärten Kämpfer ihres Hauses gekürt«, sagte er, als auch der letzte Schüler den Klassenraum im Rumpf der großen Ulureneiche verlassen hatte und Diadine nun alleine dasaß.

Sie nickte. »Ja, Meister Nomond.«

»Und wie hat Euer Bruder das aufgefasst?«

Diadine sah ihren alten Lehrer verwirrt an. »Was hat das mit Reimdal zu tun?«

»Nun, eine Menge. Ein Fürstensohn hofft doch sicher, dass seine Eltern ihn zum Champion ausrufen, damit er sich am Sternentor den Lorbeer verdienen kann.«

»Soviel ich weiß, haben sie uns beide benannt.« Diadine zitierte aus dem Gesetz: »So es das Haus will, kann es seinen erstgeborenen Sohn und seine erstgeborene Tochter zum Sternentor senden, um Ruhm und Ehre für die Fürsten zu erlangen.«

»Ach«, machte Meister Nomond. »Sie lassen es wirklich darauf ankommen?«

»Na, was soll schon passieren?«, erwiderte sie ein wenig zu patzig.

Meister Nomond sah sie streng an. »Eine ganze Menge. Lady Cardaire, ich schätze Euren Vater sehr. Das ist auch der Grund, weshalb ich mit Euch spreche. Vielleicht wollt Ihr ihm von mir ausrichten, dass er sich diese Berufung noch einmal überlegen soll. Es ist niemals gut, wenn Streit unter den Geschwistern eines so noblen Hauses wie dem Euren entfacht wird.«

»Ich will es ihm gerne sagen, ich denke jedoch, dass Ihr auf taube Ohren stoßt«, antwortete Diadine ehrlich.

Cahlos Cardaire war ein sturer Hund und er stachelte seit jeher den rechten Ehrgeiz seiner Kinder an. Diadine, als ältestes Mädchen, hatte früh gelernt, sich gegen ihre drei Brüder zu behaupten, und sie fürchtete sich weder vor Reimdal noch vor ihrem Vater, wenn es um die Auswahl am Sternentor ging. Schon weil es ja noch ein paar mehr Anwärter aus anderen Häusern gab als nur sie und ihren Bruder.

Ihr Vater war dieses Jahr eben entschlossen, zwei Kinder zu schicken, da Diadine ins heiratsfähige Alter gekommen war. Zwei Chancen auf den Ewigen Thron. Zudem gab ein erklärter Kämpfer stets eine gute Partie für andere Häuser ab.

Viele Familien taten das. Warum machte Meister Nomond jetzt ein Drama daraus?

»Wisst Ihr, was mit dem Haus der Montadras geschehen ist?«

Diadine erinnerte sich zwar dunkel, diesen Namen durchaus im Astgewirr des Echowalds gehört zu haben, aber er ließ keine Glocke klingeln.

»Nein.«

»Die Montadras hatten eine ganze Schar von Kindern. Der Vater schickte drei Jahre nacheinander die Kinder zum Sternentor. Sowohl den ältesten Sohn als auch das älteste Mädchen. Das Mädchen gewann. Und es wurde Champion der Shaye. Und wisst Ihr, was dann geschah?«

Gerne hätte Diadine erwidert, dass er es ihr ganz sicher gleich erzählen würde, aber das tat man als wohlerzogene Fürstentochter natürlich nicht.

»Das Haus der Montadras ging unter, als der Bruder die Schwester erschlug. Sein Zorn war in all den Jahren, in denen er gegen sie antreten musste, angeschwollen wie ein Fluss, der vor einem Staudamm lag. Er tötete sie, setzte sich selbst auf den Ewigen Thron, doch Ihr wisst sicherlich, was auf Thronraub durch das eigene Volk steht?«

Diadine nickte. »Auslöschung.«

Meister Nomond sah sie streng an. »Auslöschung des gesamten Hauses, sofern ein Fürstengeschlecht den amtierenden Inhaber des Ewigen Throns tötet.«

»Das ist doch schon ewig her, oder, Meister Nomond?«, fragte Diadine. »Wie lang genau?«

»Ungefähr hundert Jahre. Aber seitdem wagen es nicht viele. Niemand sollte die Gier unterschätzen, die der Ewige Thron entfacht.«

»Danke für Euren Hinweis, Meister Nomond, ich werde es meinem Vater gerne ausrichten«, sagte Diadine.

Das Gespräch war ihr unangenehm, und sie wollte endlich nach draußen. Wenn die Lichter entzündet wurden, war es in Dunyevas Rast immer am Schönsten, und sie genoss das Dämmerlicht auf dem Heimweg. Außerdem wartete ihre Zofe Nanadi bereits vor der Tür.

Meister Nomond seufzte. »Dann wünsche ich Euch einen schönen Abend, Lady Cardaire.«

»Das wünsche ich Euch ebenso«, erwiderte sie förmlich, raffte ihr Kleid und eilte dann an Meister Nomond vorbei in den schmalen Flur.

Die Fenster mit den verschnörkelten Spitzbögen waren aus milchigem Glas, sodass sie im Zwielicht nach ihren Schuhen suchen musste, die stets vor dem Klassenzimmer ausgezogen wurden. Zum Glück fand sie sie schnell, aber es war auch die letzte Unterrichtsstunde, und sie die letzte Schülerin, die die Räumlichkeiten verließ.

Hastig stürzte sie nach draußen und fand sich in einem Menschenauflauf wieder. Erstaunt richtete Diadine ihren Kopfputz aus Schleier und Schleife und atmete tief durch.

Menschenmengen waren ihr seit jeher ein Graus, und sie sah sich suchend nach Nanadi um. Einige Fürstensöhne und -töchter standen mit Dienern und Zofen direkt vor dem Schultor und hatten sich schnatternd um etwas geschart, das scheinbar an den großen Wegweiser geschlagen war.

Jedenfalls schätzte Diadine ihn irgendwo im Mittelpunkt des Pulks. Sie trat ein paar Schritte zur Seite, und dann erblickte sie Nanadi, die neugierig lauschend eine ihrer Haarsträhnen zwirbelte und einen Schmollmund machte. So sah sie immer aus, wenn sie neugierig war, und es machte sie nicht eben attraktiv. Eher kindisch und naiv. Nanadi war ein großes Mädchen, größer als Diadine, mit der braunen Mischhaut der Anyu, einem Stamm außerhalb des Echowalds, wo sich verschiedene Völker niedergelassen hatten. Dass sie Zofe bei den Cardaires war, machte sie mächtig stolz, auch wenn Nanadi ein schlichtes Mädchen sein mochte, so war sie sich ihrer Stellung dennoch bewusst. Mit ihren roten Haaren und den Sommersprossen unterschied sie sich stark von den Shaye, deren blasse Haut und dunkles Haar sie beinahe so kalt wie den Echowald wirken ließen.

»Was ist denn hier los?«, fragte Diadine Nanadi zur Begrüßung.

Ihre Zofe knickste und warf dann noch einen Blick in das Menschengewirr.

»Sie haben gerade den Zeitpunkt für die Entscheidung am Sternentor genannt«, antwortete ihre Zofe schnell. »Ich bin ja so aufgeregt, Ihr werdet dabei sein und ich auch. Wart Ihr schon einmal dort?«

»Nur als Kind. Da warst du noch nicht in unserem Haushalt.« Nanadi hätte es ihr eindeutig übelgenommen, wäre Diadine ohne sie zum Sternentor gegangen. Oder gar zum Kampf der Champions. Tatsächlich war es zwar Pflicht für jeden Shaye, einmal die Arena zu betreten, doch Diadines Mutter hatte bereits früh dafür gesorgt, dass ihre Töchter das Ereignis möglichst selten zu Gesicht bekamen.

Therianne Cardaire hasste jegliche Brutalität und verachtete jeden einzelnen für seine Gier nach Kämpfen und Waffen. Man konnte sie wohl gut und gerne eine Rebellin nennen, wenn auch nicht in der Öffentlichkeit, denn das wäre für ihren Gatten mehr als nur peinlich gewesen. Eine Cardaire, die die Champions ablehnte, das war ungeheuerlich und kaum vorstellbar. Zumal die Cardaires bereits drei Champions über die Jahre gestellt hatten, die zudem alle den Thron gewonnen hatten.

Diadine kannte ihre Namen, aber das war über hundert Jahre vor ihrer Geburt gewesen, von daher hätte es auch genauso gut tausend Jahre her sein können – es betraf sie eben nicht. Therianne, als geborene Vissard, ein verzweigter Ableger des Ravissard-Hauses, hatte in eine kampfeswütige Familie eingeheiratet. Zudem hatten sie bereits dreimal den Ewigen Thron bestiegen.

»Lass uns bitte gehen«, sagte Diadine, die sich mittlerweile richtig unwohl fühlte, während sich die anderen Fürstenkinder um den Wegweiser drängten.

Nanadi nahm ihr Bündel mit Schulbüchern entgegen und reichte Diadine anschließend den Arm, um sie aus dem Gewimmel hinauszuleiten.

Sie atmete tief durch, als sie auf die freie Straße trat und ein wenig mehr Platz hatte. Diadine hasste es. Von Herzen. Es war ihr sogar unangenehm, das Schultor der fürstlichen Schule zu durchqueren, wenn sich zu viele Schüler auf einmal hindurchschoben.

Auf der Hauptstraße angekommen, beruhigte sich jedoch ihr Herzschlag, und sie konnte sich entspannen. Rechts und links von ihr lagen die Baumhäuser friedlich da, einige Läden hatten geöffnet, und von irgendwoher drang der köstliche Geruch von gegrilltem Fleisch zu ihr herüber. Sie schritt langsam in Richtung Norden. Das Anwesen der Cardaires lag im besseren Viertel von Dunyevas Rast und schmiegte sich in die versteinerten, unerforschten Regionen des Echowalds hinein. Von Steinbäumen durchwirkt hatten hier findige Architekten ein Schloss geschaffen, das seinesgleichen suchte. Große, bunte Fenster, die im Kerzenlicht schimmerten, hohe Fenster, die in ihrem Schlafzimmer den Ausblick auf den Echowald ermöglichten, und riesige Hallen mit Innenhöfen, die das spärliche Sonnenlicht auffingen.

»Werdet Ihr heute noch zur Kampfgrube gehen?«

»Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Mir tut alles noch von gestern weh.«

Allerdings überwachte Diadines Vater ihr Training und das ihres Bruders Reimdal genauestens. Und sie hatte mittlerweile sehr viel Zeit in der Kampfgrube verbracht. Deutlich mehr als in der Schule.

»Euer Vater hat gefragt.«

»Hat er sonst noch etwas gesagt?«

»Nein, ich bin sofort hergeeilt. Ihr wisst doch, dass ich selten mit Fürst Cardaire spreche. Er ist immer so ungehalten.«

Das konnte Diadine ihrer Zofe nicht verübeln. Niemand sprach gerne mit Lord Cahlos Cardaire. Ein gestrenger Mann, mit in Stein gemeißeltem Gesicht. Akkurater Bart. Alles auf Effizienz ausgelegt. Ihr Vater kommandierte seinen Haushalt wie ein Imperium.

Sie durchquerten eine schmale Passage, an der die Baumwipfel miteinander verflochten waren, und Diadine zog instinktiv den Kopf ein. Über ihnen tanzten die blau geschmückten Windspiele, die klimpernd und rasselnd im Schein der Laternen glitzerten. Sie selbst besaß ein Dutzend Windspiele, die alle in ihrem Garten hingen.

Neben ihnen pries ein Bäcker seine Ware an, verstummte aber, als Diadine und Nanadi an ihm vorbeikamen. Fürstentöchter sprach man nicht an, und Diadine war unverkennbar eine mit ihrem prächtigen Kleid voller Spitze und Smaragde. Die Cardaires trugen stets Smaragde. Diadine trug an diesem Tag eine Haube mit Netz und Schleife und entsprechenden Steinen. Dazu ihr hochgeschlossenes, samtgrünes Kleid.

Angeblich hatten die Blätter der versteinerten Bäume dieselbe Farbe gehabt. Doch im Echowald, egal in welcher Stadt, waren sie alle nur schwarz wie die Nacht. Hin und wieder verirrten sich Farne in ihre schwarzen Wälder, und sie wurden gepäppelt und gepflegt. Winzige Grasbüschel gehätschelt und gegossen. Alles, was Leben in den Echowald brachte, war gut und musste umsorgt werden.

»Können wir den Umweg durch die Handwerkergasse gehen?«, fragte Nanadi.

Diadine hob die Augenbrauen. »So? Warum?«

Nanadi blieb stehen und errötete.

Diadine verstand. »Ach, macht er dir immer noch den Hof?«

»Nun, ein wenig. Er … nun ja, ich habe ihm gesagt, dass er sich Hoffnungen machen kann. War das falsch von mir?«

»Nein.« Diadine lachte. »Und selbst wenn er das nicht sollte, ein bisschen küssen oder hofieren hat noch niemandem geschadet.«

Sie wandte sich nach links, um den etwas weiteren Weg ins Nordviertel einzuschlagen und Nanadis Wunsch zu erfüllen.

Sie wusste, nach wem ihre Zofe Ausschau hielt: Yenhof. Ein waschechter Malermeister der Shaye. Eigentlich zu alt für Nanadi, aber er war eine stattliche Erscheinung, das musste Diadine zugeben. Und da Nanadi keine Shaye war, war er eine umso bessere Partie für sie.

Sie erreichten den Eingang der Gasse mit dem reich verzierten Schild, und Diadine bemerkte, wie Nanadi sich verkrampfte.

»Alles gut«, beruhigte sie ihre Zofe. »Er wird dich hinreißend finden. Und wenn nicht: Sieh dich um. Hier gibt es hunderte Männer für dich.«

»Lady Cardaire, die wollen aber alle Shaye-Frauen. Keine Ausländerin wie mich. Und ich fürchte mich auch ein wenig, zu Eurem Vater zu gehen und ihn zu bitten, falls Yenhof mich wirklich fragen sollte, ob ich seine Frau werde.«

»Ich lege ein gutes Wort für dich ein«, erwiderte Diadine und schritt voran, während Nanadi immer langsamer wurde und sie die hochgewachsene Zofe beinahe hinter sich herschleifen musste.

Einige Handwerker erblickten Diadine und verneigten sich rasch, während sie ihnen lediglich zulächelte. Normalerweise verirrten sich keine Fürstenkinder in die Handwerkergasse. Diener und Zofen kamen hierhin, wenn ihre Herren etwas wollten.

Als sie die Malerwerkstatt von Yenhof erreichten, blieb Diadine taktvoll ein wenig abseits stehen und ließ Nanadi allein hineingehen. Durch die schmalen Fenster konnte sie dennoch erkennen, dass Meister Yenhof sich sehr darüber freute, ihre Zofe zu sehen. Schmunzelnd wandte sie den Blick ab, weil sie selbst auch nicht gern beim Tändeln beobachtet wurde, und sah sich um.

Hier und da erblickte sie ein paar Schmucksteine, wie es auf den Straßen von Dunyevas Rast üblich war. Die Häuser der Fürsten hatten welche gestiftet, um den Reichtum der Stadt zu unterstreichen, denn Dunyevas Rast war für seine Smaragdexporte bekannt, die den Fürsten Jahr um Jahr beträchtliche Gewinne brachten. Schließlich betrieben sie die Smaragdminen unter dem Gestein des Echowalds. Doch auch andere reiche Bürger hatten sich verewigt. Manche Steine erinnerten an Champions, andere an gefallene Krieger, wiederum andere an Geburten oder an Hochzeitstage. Hier, in der Handwerkergasse, waren es erfolgreiche Meisterprüfungen oder das Ende einer Lehrzeit. Die bunten Glasfenster hatte man größtenteils geöffnet, und der Schein der Kerzen erhellte die Gasse in tausend Farben. Überall Gespräche und emsiges Hämmern, Sägen oder Feilen. Diadine mochte diesen Ort. Er war bodenständig und trotz der Menschen, die hier ein- und ausgingen, fühlte sie sich nie bedrängt oder eingeschlossen. Nicht so wie bei den Fürstenkindern und ihren Bediensteten.

Kurz blickte sie noch einmal durch das halb geöffnete Fenster und schreckte prompt zurück, als sie sah, dass Nanadi und Yenhof in einen innigen Kuss versunken waren. Kichernd trat sie einen Schritt zur Seite und stieß mit einem Mann zusammen.

»Entschuldigt!«, rief dieser hastig und sprang zurück.

Ein Aeon, Diadine erkannte seine gebräunte Haut und das dunkelblonde Haar sofort. Es gab einige in Dunyevas Rast, zu viele, um sie zählen zu können. Dieser hier schien ein Angeheuerter zu sein. Die besten Schmiede kamen von der anderen Seite des Echowalds und waren nun einmal Aeon. Dieser hier musterte sie jedoch nur neugierig und verschwand dann schnell im Inneren einer Werkstatt.

Sie kannte solche Reaktionen. Aeon mochten keine Fürstenkinder. Denn wer wusste schon, ob man nicht dem künftigen Champion der Shaye gegenüberstand? Und natürlich hoffte jeder Aeon, dass ihr Champion siegte, nicht einer der Shaye. Von daher verstand Diadine die Regung.

Sie hörte Nanadis Stimme, dann war ihre Zofe wieder an der Tür. Mit geröteten Wangen und glänzenden Augen.

»Wir können gehen, Lady Cardaire«, sagte sie schnell, warf das Bündel mit den Büchern wieder über ihre Schulter und hakte sich bei Diadine ein.

»Der scheint dir aber ordentlich den Kopf verdreht zu haben«, neckte Diadine Nanadi.

Ihre Zofe lächelte. »Ach, Ihr wisst, wie die Männer sind. Das dauert ein paar Tage und am Ende stellt man fest, dass sie doch nur ganz gewöhnlich sind. Ich lasse mich nicht blenden.«

»Das klingt aber ganz anders als vorhin«, erwiderte Diadine.

»Schon … ach.« Ihre Zofe sah sie an. »Ich will nur nicht enttäuscht werden. Wenn ich es mir nur oft genug vorsage, glaube ich selber daran und werde auch dann noch zufrieden sein, wenn Yenhof nicht um meine Hand anhalten sollte. Ich kann ja schlecht mein Glück von einem Mann abhängig machen, nicht wahr?«

Diadine lachte. »Schon recht. Lass uns gehen, bevor mein Herr Vater wieder fragt, wo wir waren. Und wenn du nachher in mein Gemach kommst, erzählst du mir ganz genau, was da mit Yenhof bisher passiert ist.«

Nanadi kicherte. »Aber Lady, das kann ich doch nicht sagen.«

»Dummes Gewäsch«, entgegnete Diadine. »Was denkst du denn, worüber die Fürstentöchter den ganzen Tag reden? Die haben gar kein anderes Thema, glaube ich manchmal.«

»Das klingt so lasterhaft.«

»Ist es auch. Deswegen ist es interessant.«

»Bei uns spricht man über solche Dinge nicht.«

»Gewöhn dich dran. Du bist jetzt eine Shaye. Du lebst schließlich hier. Für uns gibt es vermutlich nichts Köstlicheres als solche Gespräche. Natürlich spricht man darüber nicht auf der Straße. Aber wenn die Ladys unter sich sind, dann geht es ganz schön derb zu. Und wie es bei den Lords ist, will ich gar nicht so genau wissen.«

Der Sitz des Hauses Cardaire besaß einen imposanten Vorbau, der aus einer besonders großen, versteinerten Trauerweide bestand. Jemand hatte teure Steine herbeigeschafft oder aus anderen Bäumen herausgeschlagen, denn die Weide fügte sich in den Vorbau ein. Es gab Spitztürmchen und riesige Glasfenster, viele mit dem Grün der Cardaires verwoben. Riesige, verschnörkelte Lampen säumten die Einfahrt, in die zwei Kutschen nebeneinander passten.

Schon aus der Ferne hörte Diadine die großen Windspiele in den Innenhöfen klirren, die ihrem Heim einen unverwechselbaren Klang verliehen. Einige von ihnen waren mit echten Muscheln bestückt, die so alt waren, dass ihr dafür eine Jahreszahl fehlte. Denn sie stammten aus einer Zeit, in der der Echowald noch ein richtiger Wald gewesen war und die Nachtwasser noch allerhand Arten beherbergt hatte.

Zügig schritten sie voran, bis die Wächter am Tor in Sicht kamen. Liebevoll hatte jemand die Farne hier gepäppelt, und zwischen den Steinen schimmerte das helle Grün der Pflanzen. Dafür beschäftigte ihr Vater Anyu-Gärtner, die besten ihrer Zunft. Anyu lebten in der Weite, einem fruchtbaren Landstrich nördlich des Echowalds.

Die geflochtenen, versteinerten Weidenäste neigten sich bis zum Tor hinab und umfassten es an beiden Seiten, sodass Diadine wenigstens eine Ahnung hatte, wie ein richtiger Wald wohl aussehen mochte. Die Wachen grüßten Diadine angemessen und öffneten das Tor für sie.

Nanadi eilte voran und schuf im Flur einen Platz für ihre Schuhe. Offensichtlich waren Gäste da, denn Diadine zählte mindestens fünfzehn Paar Stiefel, die im Vorraum standen.

»Was ist denn hier los?«, fragte Diadine. »Weißt du etwas?«

»Nein«, gab Nanadi zurück. »Ich habe nur gesehen, dass Euer Bruder früh nach Hause kam.«

Diadine war zwar das älteste Mädchen des Hauses Cardaire, aber Reimdal war von allen der Älteste. Dann gab es noch ihre zwei Brüder, Moyul und Phannael, und ihre drei Schwestern, Merimare, Adrelle und Astedone. Ob sie alle hier waren, konnte Diadine nicht sagen, aber zumindest die winzigen Schuhe von Astedone sah sie an ihrem Platz.

Schwere Herrenstiefel gab es ebenfalls, davon aber ein ganzes Dutzend.

»Sollten wir in den Salon gehen?«, fragte Nanadi unsicher.

Diadine schüttelte den Kopf. »Hätte Vater mich dabeihaben wollen, hätte er nach uns geschickt, oder? Wir gehen und lassen uns etwas zu essen machen. Ich bin hungrig.«

Dennoch ertappte sich Diadine dabei, wie sie an den Salontüren vorbeischlich, die zwar geschlossen waren, aber die Stimmen darin konnte sie trotzdem hören. Vor allem ihren Onkel, Alaric Vissard, einen Bruder ihrer Mutter.

Doch ehe sie sich in ihren Gemächern verschwinden konnte, wurde die Flügeltür geöffnet, und ihr Bruder trat in den Gang. Ein hoher, eleganter Mantel verlieh ihm den Eindruck von Wichtigkeit, und die Pfeife in der anderen Hand gab ihm einen Hauch von Reife, auch wenn er erst zwanzig und somit noch nicht volljährig war. Shaye wurden erst mit zweiundzwanzig mündig, Diadine war neunzehn.

»Hier bist du«, rief er.

Seine dunklen Augen blitzten. Reimdal hatte ein ansteckendes Lächeln, und seine dunklen Haare, die sich lockten, ließen ihn immer ein wenig schelmisch wirken, ganz im Gegensatz zu Diadine, der man schon oft gesagt hatte, sie schaue viel zu arrogant aus. Aber sie konnte nichts dafür, dass sie die schmalen Lippen ihrer Mutter geerbt hatte und deren dafür umso größere Augen mit den schweren Lidern.

»Ich komme aus der Schule«, antwortete sie entrüstet. »Aber du warst nicht da.«

»Nein, weil unser Vater sich mit den Fürsten bespricht. Komm rein. Möchtest du rauchen?«

Diadine lehnte die Pfeife ab, aber sie trat gehorsam näher und ließ Nanadi im Flur zurück. Bedienstete hatten im Salon ihres Vaters nur dann Zutritt, wenn sie Essen brachten oder gerufen wurden. Uneingeladen war es aber eine Todsünde, den Raum zu betreten. Reimdal schob sie in den Salon, wo sich eine Reihe von Herren vor Diadine verbeugte. Manche kannte sie. Da war Lord Albenne, der Vater ihrer ungeliebten Klassenkameradin, Lord Farreaver, der ihr einst ein Pony zum Namenstag geschenkt hatte, Lord Nerreron nebst Gemahlin, die sich das Gesicht noch ein wenig blasser geschminkt hatte, als es ihr stand, und Onkel Alaric natürlich, den sie schon gehört hatte. Lord Vissard war ein lustiger Mann mit denselben Locken wie Reimdal und seine Schwester. Er grüßte Diadine mit einem Lächeln.

Im Funkeln der Buntglasfenster erblickte Diadine auch bald ihren Vater, der an seinem Schreibtisch lehnte, während der blaue Dunst der Pfeifen ihn umtanzte.

»Diadine«, rief er übertrieben euphorisch und hob die Arme. »Wir warten alle auf dich.«

»Ach«, entfuhr es ihr.

Ihr Vater warf ihr einen warnenden Blick zu. »Das sind meine Kämpfer für das Sternentor«, sagte er dann mit großer Geste, und Diadine fand nun alle Augen auf sich gerichtet.

Reimdal schien es zu genießen, während sie selbst eher unangenehm berührt war. Sie ahnte, was ihr Vater versuchte. Er wollte die Lords dazu bringen, seine Kinder zu unterstützen. Für den Fall, dass er siegreich aus dem Kampf hervorgehen würde, benötigte er für die Regierungszeit auf dem Ewigen Thron dennoch loyale Unterstützer. Das Haus Cardaire wartete seit über hundert Jahren darauf, endlich wieder zu herrschen.

Diadine lächelte, nickte ein paar Lords zu, mit denen sie besser bekannt war, und wartete, ob ihr Vater noch etwas zu sagen hatte. Doch scheinbar hatte sie ihre Schuldigkeit getan, denn ihr Vater tätschelte ihr die Schulter und gab Reimdal und ihr einen leichten Schubs, damit sie den Salon verließen.

Diadine blieb nichts übrig, als hinter ihrem Bruder das Zimmer zu verlassen.

Als einer der Herren die Tür hinter ihnen zuschlug, wandte Reimdal sich zu ihr.

»Was war denn das gerade?«

»Vater versucht sich am Stimmenfang«, antwortete sie erbost. »Es regiert sich doch so schlecht ohne Freunde.«

»Mindestens zwei davon haben Söhne, die ebenfalls zum Sternentor gehen. Die werden das als Beleidigung sehen. Denn noch ist nichts entschieden.«

»Und? Wenn einer von uns gewinnt, haben sie das sowieso vergessen«, erwiderte sie, immer noch verärgert. »Was Mutter nur dazu sagen würde?«

»Sie ist nicht mal hier. Sie besucht ihre Schwester in Torvida und wird garantiert nicht vor nächster Woche zurückkehren.«

Diadine seufzte. »Sie wird sich beklagen und ein böses Gesicht machen. Das war's.«

Reimdal nickte. »Du weißt, wie er ist.«

»Ein hungriger Tyrann«, antwortete sie.

Ihr Bruder lachte leise. »Bei den Ahnen, lass ihn das niemals hören. Gehen wir zur Kampfgrube? Meister Sarlic hat mir versprochen, dass er mir heute noch ein paar Kniffe mit dem Bogen zeigt. Könnte dir auch nicht schaden.«

»Ich bin zufälligerweise sehr gut mit dem Bogen«, versetzte Diadine.

»Weiß ich doch, du alte Ziege. Ich will nur nicht allein gehen.«

»Ich sage Nanadi Bescheid, dass sie meine Sachen holen soll, dann komme ich mit. Aber so solltest du nicht vor Meister Sarlic treten«, antwortete Diadine.

Auch wenn sie ein wenig Ruhe gebraucht hätte, konnte sie ihrem Bruder nur selten etwas abschlagen.

Reimdal schüttelte den Kopf. »Ha, sieh uns nur an. Wir faulen Adeligen. Nicht mal unser Rüstzeug holen wir uns selbst, weil wir unsere kostbaren Füße schonen müssen.«

Lachend warf Diadine den Kopf in den Nacken. Sie beide waren manchmal ein furchtbar rebellisches Gespann, das keinerlei Sinn für die Gebräuche der Shaye hatte, ja sie sogar belastend empfand. Aber sie sprachen stets nur untereinander davon.

Mit einem Mal öffnete sich die Salontür erneut, und der erste Diener ihres Vaters, Alecor Raditz, trat heraus. Ein groß gewachsener Care mit den typischen Mandelaugen und der dunklen Haut. Er verneigte sich vor ihnen und deutete auf die imposante Treppe, die in die oberen Stockwerke führte.

»Mein Lord hat mich beauftragt, Euch den Weg zu einer kleinen Aufmerksamkeit zu weisen. Von Lord Albenne.«

»Und wo ist dieses Geschenk?«, fragte Reimdal.

»Wenn Ihr nach oben geht, könnt Ihr es gar nicht verfehlen«.

Neugierig eilte Diadine voran und griff nach dem Geländer der schwarzen Treppe. Zwei Aufgänge, die auf die Emporen rechts und links führten und von dort aus in den ersten Stock des Anwesens. Reimdal folgte ihr auf dem Fuße, doch sie wandte sich in Richtung ihrer Gemächer, als Reimdal stehenblieb.

»Lass uns im Speisezimmer nachsehen«, sagte er und steuerte in die entgegengesetzte Richtung.

Das Heim der Cardaires war ein seltsames Sammelsurium an Zimmern und Räumen, die nicht zwingend einen Zweck erfüllten. So besaß Diadine in ihrem Flügel mehr als nur ein Schlafzimmer, Studierzimmer und Badezimmer, es gab auch noch ein Zimmer, das sie als Ankleideraum nutzte, eines, das viel zu klein für irgendetwas war und ihr als Bibliothek diente und eines, welches sie insgeheim die Schuhschachtel nannte.

Eine Küche mit passendem Speisezimmer gab es im Obergeschoss. Jedoch war auch unten ein eleganter Speisesaal, den die Familie selten nutzte, außer zu offiziellen Anlässen. Dienstbotenquartiere, Schlafzimmer, Gästezimmer – alles war hier durcheinander gewürfelt. Als hätte das Haus Cardaire einst einem Irren gehört, der seine Räume nach Belieben veränderte. Und dann waren da noch die Geheimgänge, die Diadine und ihre Geschwister schon bald mehr als nur gut kannten. Manche führten in die Dienstbotenquartiere, vermutlich für ein paar feine Lords, die mit ihren Dienerinnen intim wurden. Aber auch Gänge, die in die unterirdischen Gewölbe des namenlosen Schlosses führten. In das Gewölbe, wo ihr Vater seinen Wein lagerte, aber auch zu ein paar verschlossenen Türen, die eine geheimnisvolle Anziehungskraft ausübten.

Shayetypisch war das Gebäude düster und lag in ständigem Kerzenlicht da, sodass die vielköpfige Dienerschar stets damit beschäftigt war, das Feuer zu bewachen. Dafür zauberten die Brunnen im Innenhof mit den Windspielen einen wunderbaren Klang durch die geöffneten Fenster und die vielen Farne verliehen Diadines Heim eine gewisse Frische und Grüne, die sie nirgends sonst in Dunyevas Rast kannte.

Als sie das Speisezimmer erreichten, sah sie durch die Glasfenster der Tür, dass sich bereits jemand darin befand. Reimdal trat an ihr vorbei, öffnete die Flügeltür und dann erblickte Diadine zwei Personen, die sie noch nie in ihrem Zuhause gesehen hatte.

Aeon – daran gab es keinen Zweifel. Nur verneigten sie sich beide, wie Diener.

Das Mädchen hatte lange braune Haare, von blassblonden Strähnen durchzogen, der untere Teil war gebleicht wie bei den Aeon üblich. Ihre grünen Augen blitzten regelrecht, als sie Diadine ansah. Der junge Mann hingegen hatte kurze Haare, trug ein Stirnband mit langen geflochtenen Bändern und war beinahe so blond wie die Haarspitzen des Mädchens. Seine Augen schimmerten allerdings blau und er hatte einen intensiven Blick, der Diadine regelrecht festzunageln schien.

»Guten Tag, Lady Cardaire«, sagte das Mädchen mit elegantem Aeon-Akzent.

»Guten Tag, Lord Cardaire«, schob der junge Mann schnell nach. »Diese hier sind ein Geschenk von Lord von Ardenne.«

»Möchtest du das Mädchen oder den Jungen?«, raunte Reimdal ihr zu.

»Das Mädchen«, erwiderte Diadine. »Ich habe keine Lust, immer darauf zu achten, was ich trage, oder wo er gerade hinschaut. Ich mag lieber Mädchen.«

Reimdal lachte rau. »Also der Satz würde dir jetzt vor Vater zum Verhängnis werden.«

»Ach, du weißt doch, was ich meine«, versetzte sie.

Mit einem Mann in der Dienerschaft wurde alles gleich komplizierter als Lady. Während die Herren natürlich Narrenfreiheit genossen und niemand etwas dabei fand, wenn sich der Herr mal weniger bekleidet vor der Dienerin zeigte.

»Wie heißt du?«, fragte Diadine.

»Diese hier heißt Anathia«, antwortete das Mädchen schlicht und nutzte die eigenwillige, gestelzte Sprache der Aeon, die sich immer als Teil eines Gesamten empfanden und das zum Ausdruck brachten.

»Und du?«, wollte Reimdal wissen.

»Orthriss.« Der junge Mann verneigte sich abermals.

»Echte Aeon-Diener«, meinte Reimdal begeistert. »Die anderen werden Augen machen.«

Diadine war sich nicht ganz so sicher. Aeon-Diener waren verflucht teuer. Aber man konnte eben nie wissen, ob sie nicht von niederem Charakter waren – vom eigenen Volk und Clan verstoßen. Sie wollte diese Anathia lieber auf Herz und Nieren prüfen, bevor sie ihr Zugang zu ihrem Schlafgemach gewährte.

Also nahm sie das Mädchen bei der Hand und führte sie ein Stück weg von Reimdal und dem Jungen.

»Wir treffen uns in einer halben Stunde unten«, rief sie ihrem Bruder über die Schulter zu und ging mit Anathia in den Flur. »Dann komm mal mit, ich zeige dir dein Schlafgemach. Du musst es allerdings mit Nanadi teilen, aber sie ist ganz nett.«

»Ja, Lady.« Anathias Stimme klang voll und tief. Gar nicht so mädchenhaft wie sie aussah.

»Wie alt bist du denn?«, wollte Diadine wissen.

»Diese hier ist neunzehn, Lady.«

»Ah, wie ich.« Sie lächelte der Aeon zu. »Und welchem Clan gehörst du an?«

»Cinderwing«, antwortete sie bereitwillig. Nicht ohne einen gewissen Stolz in den Augen.

Das zumindest ließ Diadine hoffen, dass sie nichts Ehrenrühriges angestellt hatte und deswegen ihre Heimat verlassen musste.

»Das ist doch nicht schlecht. Die Cinderwing waren dreimal Herr über den Ewigen Thron.«

Anathia blieb abrupt stehen. »Ihr wisst das?«

»Ich bin eine Fürstentochter. Ich muss so einen Unsinn lernen. Ich kann sie dir alle sagen. Alle Clans und Häuser.«

Anathia lachte scheu. »Die Aeon lernen nur die ihren.«

»Aber das ist doch Unsinn. Sie müssen ja auch damit leben, wenn ein Shaye auf dem Thron sitzt. Und dann weiß man doch besser gleich, woran man bei einem Haus ist, wenn man es kennt.«

»Ihr habt sicher recht.«

»Natürlich«, lachte Diadine und eilte über den langen Flur in Richtung Westflügel, wo sich ihre Gemächer befanden.

»Kannst du gut bei offenem Fenster schlafen?«, wechselte Diadine das Thema.

»J… ja?«, erwiderte Anathia verwirrt.

»Dann hast du einen herrlichen Blick auf den Garten im Innenhof. Dort plätschern die Springbrunnen und die Vögel zwitschern. Einer der wenigen Orte im Echowald, wo man sie hören kann. Aber hüte dich vor den Leoporas.«

»Leowas?«

»Leoporas. Baumgeister, die angeblich mit jeder Pflanze auf der ganzen Welt vernetzt sind.«

Als sie Anathias erschrockenes Gesicht sah, musste sie abermals lachen. »Nanadi glaubt an Leoporas, aber das ist Unfug. Ich habe noch nie einen gesehen. Sie sind eine Erfindung von irgendwelchen Shaye-Müttern, damit ihre Kinder ins Bett gehen. Denn angeblich holen sie die unartigen Kinder, die nachts herumschleichen.«

Anathia stimmte etwas unsicher in ihr Lachen ein.

Diadine passierte den Durchgang zu ihren eigenen Gemächern, wo ein sehr mürrisch dreinschauender Wachhabender seinen Dienst versah und geflissentlich salutierte, Anathia aber einen misstrauischen Blick zuwarf.

»Komm«, sagte sie fröhlich. »Ab jetzt wohnst du auch hier.« Diadine beobachtete, wie die Aeon langsam und gemessenen Schrittes ihr neues Reich betrat. Gewiss eine Umstellung, auch wenn sie sich nicht sicher war, ob Anathia an der Nachtwasser gelebt hatte. Wo sie doch von Lord Albenne kam …

»Das ist so …«, begann Anathia, als sie den Säulengang betrachtete, dessen Fenster in den Innenhof schauten. »Groß.«

»Ist es«, antwortete Diadine. »Aber man gewöhnt sich daran. Dies hier ist mein Empfangszimmer. Rechts gehen die Türen zu den Dienstbotenquartieren ab, da wirst du auch schlafen. Ich habe bisher nur eine Zofe, Mutter erlaubte mir nicht mehr.

»Haben die Shaye-Ladys nicht normalerweise mehr als nur eine Zofe?«, fragte Anathia verwundert.

»Ja, sicher. Aber Mutter findet, ich brauche nicht mehr Damen, solange ich nicht volljährig bin. Und Vater gestattet es erst, wenn es um die Mitgift geht.« Sie rollte mit den Augen. »Du verstehst schon. Wenn ich mal heirate.«

»Ihr seid noch nicht …?«

»Nein. Lieber Himmel, wo bist du denn aufgewachsen? Shaye heiraten nicht vor ihrem zweiundzwanzigsten Lebensjahr.«

»Diese hier kommt von der Nachtwasser«, beantwortete Anathia Diadines ungestellte Frage. »Ich bin noch nicht lange in Dunyevas Rast.«

Diadine zuckte mit den Schultern. »Ach, und wann heiraten Aeon?«

»Wann es ihren Eltern gefällt«, antwortete Anathia. »Das kann mit vierzehn sein. Oder erst mit zwanzig.«

»Das ist ja furchtbar«, meinte Diadine. »Ein vierzehnjähriges Mädchen ist doch fast noch ein Kind.«

Anathia senkte die Stimme. »Darf diese hier Euch etwas fragen, Lady?«

»Was denn?«

»Stimmt es, dass Ihr am Sternentor kämpfen werdet?«

»Sofern mein Vater sich nicht umentscheidet«, entgegnete Diadine.

»Das heißt, diese hier könnte künftig der Herrscherin vom Ewigen Thron dienen, wenn Ihr gewinnt?«

»Sicher. Aber da sind so viele Häuser und Clans. Wie ist da meine Chance?«

»Aber sie ist da«, beharrte Anathia.

Diadine ging weiter. Sie ignorierte das Sternentor, so lange sie konnte. Ein bisschen, wie Nanadi es mit ihrem Liebsten tat. Wenn sie sich nichts ausmalte, kein Was wäre, wenn? zusammenspann, dann war sie nachher auch nicht enttäuscht. Denn Diadine war schon ehrgeizig, wenn sie in sich selbst hineinhorchte. Sie schüttelte den Gedanken ab, den Anathia in ihr gepflanzt hatte.

»Kannst du mir einen Gefallen tun?«, fragte sie ihre neue Zofe.

»Diese hier hört.«

»Bitte hör auf damit. Sag: ich. Du bist doch eine Frau, oder? Eine einzelne. Du eben. Ich finde es furchtbar, dass die Aeon sich immer nur als Teil von etwas empfinden, aber nie als sich selbst.«

»Diese hier … wird … ich werde es versuchen, Lady Cardaire.«

»Danke«, entgegnete Diadine. »Das weiß ich wirklich zu schätzen.«

Anathia lächelte ein wenig hilflos.

Anathia

Anathia konnte nicht schlafen. Die ewige Dunkelheit des Echowalds war an seinen tiefsten Stellen, wie in Dunjevas Rast, schon unerträglich, doch das Geklimper der Windspiele raubte ihr den letzten Nerv. Und das Schnarchen der fremden Zofe war ihr ein Graus.

Selten hatte Anathia schlechter geschlafen als hier. Schließlich war sie eine Tochter des Cinderwing-Clans. Nicht eine dahergelaufene Dienerin, ganz egal, was die Cardaires dachten. Sie war eine Aeon mit einer Mission. Und normalerweise sprach sie auch nicht wie ein Clanmitglied. Sondern wie eine Oberste. Sie war schließlich die Tochter des Clanoberhaupts und war damit der Clan. Nicht einer von ihnen. Die lächerlichen Shaye erkannten den Unterschied nicht, und Lady Cardaire bemerkte ihr Zögern nie. Bisher jedenfalls.

Anathia war jetzt seit vier Wochen im Herzen des Echowalds, tief im Shaye-Gebiet. Und sie hasste es inbrünstig. Die Nachtwasser fehlte ihr beinahe körperlich. Die salzige Luft, die der Wind vom Meer zu ihr trug. Die lichten Hügel und niedrigen Gewächse. Der schillernde schwarzgraue Stein der Flussarme mit seinem tiefblauen Funkeln. Die erstarrten Wasserfälle direkt vom Ursprung herab ins Tal.

Unruhig wälzte sie sich herum und stand schließlich auf. Die verfluchte Anyu ließ sie nicht schlafen. Wie jemand so laut schnarchen konnte!

Anathia strich sich das Nachthemd glatt und trat ans Fenster. Sie trug die Shaye-Kleider nicht mit solcher Selbstverständlichkeit, wie sie es sollte. Die Aeon webten luftige Kleidungsstücke, die nicht alles bedeckten. Wohingegen die Shaye scheinbar ein Problem mit nackter Haut hatten, denn sie verbargen alles, bis auf die Knöchel und Handrücken. Dafür trugen sie in der Kampfgrube nicht sonderlich viel, sie hatte bereits diverse Ladys, die von dort kamen, gesehen. Daran schien sich dann auch niemand zu stören. Warum verhüllten sie sich also sonst?

Die Windspiele sangen in einer Böe. Es war eine windige Nacht, die Anathia an der Nachtwasser genossen hätte. Das stille Gewässer sammelte den Tau und reflektierte in solchen Nächten den Mond. Eine spiegelglatte Fläche. Und wenn der Wind über die Nachtwasser jaulte, dann kräuselten sich tatsächlich Wellen auf dem versteinerten Gewässer.

»Psst«, zischte draußen etwas.

Anathia schrak zusammen, erkannte dann jedoch in der Nähe des Brunnens ihren Bruder Orthriss im Schein der Fackeln.

»Bist du verrückt?«, zischte sie zurück. »Hier schläft noch eine Zofe.«

»Dann komm raus. Wir müssen reden.«

Anathia rollte mit den Augen und warf einen prüfenden Blick zu Nanadi hinüber, doch die Zofe schlief immer noch tief. Also erklomm sie den Fenstersims und sprang auf die Terrasse.