Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

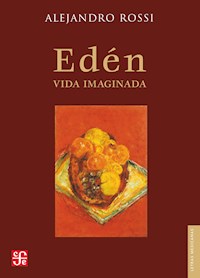

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

En una época -la Segunda Guerra- y a una edad en las que ni la patria ni la raza ni la lengua ni la familia pueden darse por sentado, Alex encuentra en un elegantísimo hotel de la provincia argentina un lugar propio en medio del desorden. Una novela pletórica como la vida misma, donde la astuta prosa de Rossi se despliega con aliento sinfónico.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

0,0

Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.

Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.