9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

23. Dezember. Michael Berger ist auf dem Weg in die Heimat. Sein Ziel: Eine kleine Gemeinde auf der Schwäbischen Alb. Dort, im Epizentrum der Tristesse, verspricht sich der von Schreibblockaden geplagte Autor den lange herbeigesehnten Kuss der Muse. Ein bedeutendes literarisches Werk will Berger schreiben. Die ganz große Nummer will er abliefern. Der neue Thomas Bernhard will er werden oder mindestens der neue Houellebecq. Doch leider fehlt ihm dafür nicht nur das nötige Talent, sondern auch die zündende Idee. Familienzusammenkünfte. Traditionstermine. Verlegenheitsbesuche. Im Kampf gegen die Langeweile lässt Berger keine Chance auf Inspiration ungenutzt. Doch als er seine alten Freunde wiedertrifft und sich am Silvesterabend eine Rechnung offenbart, die unbedingt beglichen werden muss, wird die sonst so besinnliche Zeit zwischen den Jahren zur skurrilen Achterbahnfahrt. Eine Geschichte von Freundschaft, synthetischen Drogen und Drum ‘n Bass. Von einer Jugend auf dem Land, knallharten Typen und dem wahren Geist der Weihnacht. EIN GUTER HÄLTS AUS ist nach SAGE MIR DEINE FREUNDE der zweite Roman von Florian Schröder und eine tiefschwarze Liebeserklärung an Baden-Württemberg, die niemals zugeben würde, dass sie eine ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 233

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

© 2023 WOKASOMA | Florian Schröder

www.wokasoma.com

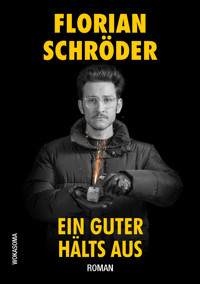

Cover- und Autorenfoto: Jens Kramer

Lektorat & Korrektorat: Anna Katharina Kalmbach

Satz & Layout: Katharina Schröder

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Jegliche Verwertung oder Reproduktion, auch in Auszügen,

bedarf der schriftlichen Genehmigung des Autors.

ISBN: 978-3-384-00002-6

Druck und Vertrieb durch:

tredition GmbH Heinz-Beusen-Stieg 5 22926 Ahrensburg

5

In Schrittgeschwindigkeit rollt mein Wagen durch den nassen Schnee. Auf den Straßen und in den Innenstädten ist die Hölle los. Wer einen Tag vor Heiligabend keine Hamsterkäufe mehr macht und stundenlang nach einem Parkplatz sucht, zwängt sich durch die romantisch beleuchteten Bretterbudengassen der Weihnachtsmärkte, in denen Zustände herrschen wie in einer japanischen U-Bahn zur Rush Hour. Google lotst mich über die Landstraßen Richtung Heimat. Autobahnausfahrt Stuttgart. Dann: Reutlingen. Metzingen. Bad Urach. An einer Ampel wartet eine hysterisch gut gelaunte Gruppe Middle-Aged-Housewives auf Grün. Zur Feier des Tages und dank einer alkoholgeschwängerten Gruppendynamik trägt jede der Damen einen Haarreif mit blinkendem Rentiergeweih. Süß-ironisch-doof soll es aussehen und von potenziellen Lebensabschnittspartnern will man auf dem Weihnachtsmarkt angesprochen werden. Wenn irgendwie möglich, von einem strammen Amateur-Fußballspieler.

Wer auf den alljährlichen Betriebsweihnachtsfeiern sexuell noch nicht zum Zuge gekommen ist, muss eben noch einen Tag vor Heiligabend an den Glühweinständen ran. Generell gilt auf beiden Seiten der Geschlechter über vierzig: What happens

6

on the Weihnachtsmarkt, stays on the Weihnachtsmarkt.

»Willkommen im Ländle!« lese ich auf einem ausgebleichten Banner am Straßenrand. Auf dem hinterlegten Werbefoto staunt ein Pärchen mit Rucksack und Wanderstöcken über die Naturschönheiten der Schwäbischen Alb. Das Banner ist eigentlich ein Widerspruch in sich, denn Menschen wie diese sind hier eher die Ausnahme als die Regel. Jung, schön, dynamisch und vom Leben hellauf begeistert.

Seit fast einem Jahr bin ich nun schon verzweifelt auf der Suche nach einer Idee für mein nächstes Buch. Nicht die übliche, leicht verdauliche Toilettenbelletristik soll es werden, sondern der ganz große künstlerische Wurf. Volles Risiko, quasi. Mit verbundenen Augen bis zum Rand der Klippe. Russisches Roulette mit den Sympathien meiner Leser. Idealweise mit einer Thematik, an die sich bisher noch niemand herangewagt hat. Eine, die allen anderen Autoren zu heiß ist. Leider ist das inzwischen so gut wie unmöglich, da sämtliche Langzeit-Schocker im Lauf der letzten Jahre vom großen Toleranz-Tornado hinweggefegt worden sind. Selbst ein schwuler, schwarzer Jude, der sich während einer Massenorgie in einen erzkonservativen Muezzin verliebt, welcher mal als Frau im Jemen geboren wurde, ist inzwischen auch schon Schnee von gestern und löst selbst im Lesezirkel der Geriatrie nur noch Gähn-Attacken aus.

Mein Problem ist: Ich will zu viel und kann zu wenig. Bis

7

auf ein paar sinnlose Notizen komme ich nicht vom Fleck. Es existiert keine einzige, getippte Zeile. Wenn ich nicht Anfang Januar wenigstens ein zwei- bis dreiseitiges Exposé vorlegen kann, bin ich geliefert. Mein Lektor beim Verlag hat durchblicken lassen, dass es mittlerweile höchste Eisenbahn wäre, ein Manuskript abzugeben. In seiner letzten Mail hat er bereits vorsichtig (aber deutlich) die Worte »Vertragsstrafe« und »Rückzahlungsforderung« verwendet. Die Feiertage sind meine Rettung. Zwischen Weihnachten und Silvester ist jetzt erst mal Ruhe und alle sind im Urlaub. Hoffe ich zumindest. Weil Langeweile bei Schreibblockaden wirkt wie ein Supertreibstoff, habe ich mich entschlossen, direkt an die Quelle der Tristesse zu pilgern. Nämlich: Nach Hause. Dorthin, wo nie etwas passiert.

Die Reifen eines rostigen Mercedes mit Berliner Kennzeichen, aber ohne Winterreifen, schleifen sich beim Anfahren an der Steige unter Beigabe eines Hupkonzertes durch den Schnee gen Asphalt. Dass uns das eine komplette Ampelperiode ko-sten wird, ist klar. Sofort beschimpfe ich den Mercedesfahrer lautstark auf Schwäbisch. Was ich da in tiefstem Dialekt durch den Wagen brülle, verstehe ich selbst erst nach mehrmaliger Wiederholung. Die alten Dialekt-Dämonen lauern noch immer unter der Oberfläche und sind allzeit zum Ausbruch bereit. Obwohl ich mir das Schwäbisch in jahrelanger Schwerstarbeit mit Hilfe des Fernsehens abtrainiert habe, verfalle ich in Stress-situationen noch immer zurück in die alten Sprachmuster. Als

8

Kind war ich mal mit meinen Eltern im Urlaub an der Nordsee, wo mich die anderen Kinder wegen meines Dialektes für einen Rumänen gehalten und immer ihre Spielsachen in Sicherheit gebracht haben, wenn wir zum Strand gekommen sind.

Autos. Autos. Autos. Soweit das Auge reicht. Alle sind sie unterwegs. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Wie auch ich, ist der Fahrer des Mercedes bestimmt auf dem Weg nach Hause. Oder dorthin, was einmal sein Zuhause war. Das Ländle. Baden-Württemberg. Oder, wie es einst ein legendärer Ministerpräsident bei einem Auslandstermin genannt hat: »Bath and Wörsembörg«. Mit einer Fläche von ca. 35.750 km² und 11 Millionen Einwohnern ist Baden-Württemberg neben Bayern der finanzielle Motor der Bundesrepublik Deutschland und mit den Schlagwörtern Maultäschle, Kässpätzle und Kehrwoche für alle Zeiten zwangsverheiratet. Laut Statistik trägt hier jede zweite Katze den Namen Minka. Ebenfalls hoch im Kurs stehen die Namen Peterle und Mohrle, wobei Letzterer in der Regel ausschließlich Tieren mit schwarzem Fell vorbehalten ist und eine Diskussion über Political Correctness mit den jeweiligen Katzenbesitzern müßig wäre.

Berühmte Söhne des Landes Baden-Württemberg sind unter anderem: Friedrich von Schiller, Carl Benz, Gottlieb Daimler, Uli Hoeneß, Herman Hesse, Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Max Herre und Afrob. Auf Platz eins steht allerdings seit Jahren ein Duo, welches hierzulande nahezu hündische Verehrung genießt und mit charmanten Beobach-tungen der schwäbischen Lebensart die Herzen der Menschen

9

erobert hat. Hierbei handelt es sich um einen gezeichneten Affen und ein Pferd. Kurz: Äffle und Pferdle. Beide Figuren sind ehemalige Werbemaskottchen des Südwestrundfunks und ihr »Hafer- und Bananenblues« gilt als inoffizielle Hymne des Landes.

Der Schwabe im Allgemeinen gilt als fleißig, ordentlich, sparsam und gewissenhaft. Die im Ländle anerzogene Lei-denschaftslosigkeit ermöglicht es dem Schwaben, Großteile seines Lebens mit einer Tätigkeit zu verbringen, die seiner individuellen Persönlichkeit in keinster Weise entspricht. Da in Baden-Württemberg generell nicht die naive Ansicht vertreten wird, eine »Arbeit« müsse erfüllend sein oder gar Spaß machen, huldigt man ihr pflichtbewusst oft bis ins späte Rentenalter. Der demütige Opfergang unter dem un-ausweichlichen Joch des Tagwerks schweißt die Schwaben zu einer Art menschlichem Ameisenstaat zusammen, der seine Arbeiter höchstens am Fasching, bei Auswärtsfußballspielen oder während eines All-Inklusive-Urlaubs auf dem Ballermann emotional eskalieren lässt. Dies ist insofern bemerkenswert, da der Schwabe mit der eher als »heißblütig« bekannten Volks-gruppe der Sizilianer die meisten Gemeinsamkeiten aufweist. Beide Ethnien gelten als zwanghaft verschlossen, besonders misstrauisch, aufbrausend und nachtragend bis in den Tod.

Die viel zitierte Sparsamkeit der Schwaben wird oft als Geiz missverstanden. Hierbei handelt es sich aber um ein vererbtes Sicherheitsbedürfnis aus einer längst vergangenen

10

Zeit, in der im Großteil des Landes die Winter hart und die Ressourcen knapp waren. Der Schwabe spart nicht auf ein definiertes Ziel, beispielsweise ein Haus oder ein Auto, son-dern für »später«. Das fast fanatische Bestreben, im Alter finanziell gegen alle Eventualitäten abgesichert zu sein und niemals von irgendjemand irgendetwas zu brauchen, ist den Menschen hier regelrecht ins Erbgut übergegangen. Trotz ihrer Tugenden gelten die Einwohner Baden-Württembergs speziell in den nördlicheren Teilen der Bundesrepublik als eher unbeliebt und werden meist konsequent gemieden. In den Innenstadtbezirken Berlins fürchtet man aufgrund der Zuwanderung eine kulturelle Verwässerung. Da der Schwabe dort in den letzten Jahren aufgrund seiner wirtschaftlichen Überlegenheit kräftig investiert hat, sind auch für Berliner Ureinwohner die Zeiten der Taschengeldmiete vorbei. Rea-listisch betrachtet kann die Hauptstadt als eine Art schwä-bische Kolonie gesehen werden und befindet sich unter der Regentschaft von zwei Interessengruppen: Der schwäbischen Jung- und der arabischen Großfamilie.

Apropos Berlin. Das Fahrzeug des mutmaßlichen Heimatur-laubers vor mir hat sich endlich wieder in Bewegung gesetzt und die Ampel schaltet ein zweites Mal auf Grün. Unsere Kolonne schlängelt sich Stoßstange an Stoßstange auf einer engen Straße bergauf. Links eine mit Bäumen und Sträuchern bewachsene Felswand, rechts der Panoramablick über Bad Urach. Es geht aufwärts, gen Schwäbische Alb.

11

Hier gelten selbst für Schwaben verschärfte Bedingungen. Weil sich die Menschen auf der Schwäbischen Alb seit jeher präventiv kritisch gegenübertreten, ist ihnen ein verkniffener Gesichtsausdruck in Fleisch und Blut übergegangen, der aussieht, als würden sie unangenehm stark von der Sonne geblendet werden. Ebenfalls charakteristisch sind der schlur-fende Gang und ein eingezogener Nacken. Hier haben die Menschen das Misstrauen mit der Muttermilch aufgesogen. Selbst hinter jahrelangen Weggefährten wird oft ein Feind oder Missgünstling vermutet. Das Stimmungsbild schwankt zwischen emotionaler Apathie und völligster Tristesse. Das Glück findet hier nicht her. Hier überwintert man seelisch auch im Sommer. Die Verhaltensmuster alter Tage haben sich in den Menschen konserviert wie in einem Bernstein. Wo nichts Neues dazukommt, bleibt alles beim Alten. Wer nicht in jungen Jahren wegzieht, wird wie seine Eltern. Diese Sorte Mensch, mit der ich hier während meiner Kindheit und Jugend aufgewachsen bin, war eine exklusive Maßanfertigung vom lieben Gott und wird so wohl nicht wieder hergestellt. Die meisten von ihnen sind in den letzten Jahren gestorben oder zanken sich durch das Fegefeuer einer osteuropäischen Ganztagesbetreuung. Ich erinnere mich an bucklige Weibchen mit gravierenden Haltungsschäden, verursacht durch jahre-lange Schwerstarbeit, die in Kittelschürzen und Kopftüchern freilaufende Hühner gefüttert haben und an Männer, die mit rot-geäderten Gesichtern in blauen Arbeitsmonturen auf alten Traktoren über die Feldwege fuhren. Da sich Frau und Mann

12

auf der Schwäbischen Alb im Alter immer ähnlicher werden und optisch nur noch von Insidern zu unterscheiden sind, kann es aber auch umgekehrt gewesen sein. Eine Mischung aus Kindheitserinnerungen und verklärter Nostalgie spielt sich vor meinem geistigen Auge ab. Verrückt. Irgendwie waren hier alle schon immer alt.

Speziell feinfühligen und sensiblen Menschen macht das seelische Klima der Schwäbischen Alb schwer zu schaffen, was sich in der bundesweiten Selbstmordstatistik niederschlägt. Besonders beliebte Todesarten sind: das Erhängen an Dachbal-ken, das Überdosieren von Schlaftabletten oder das Springen vor fahrende Züge. Nur wer hart genug ist, überlebt. Somit kann im Umkehrschluss gesagt werden: If you can make it here, you can make it everywhere.

Im Dialekt, welcher auf der Schwäbischen Alb gesprochen wird, ist die deutsche Sprache nur noch fragmentarisch erkenn-bar, und sollte aufgrund der teils abstrakten Grammatik mehr als eigenständige Sprache, denn als linguistische Variante von Deutsch gesehen werden. Viele Wörter und Redewendungen variieren von Ortschaft zu Ortschaft, selbst Eingeborenen ist eine nahtlose Verständigung nahezu unmöglich. Babylo-nische Verhältnisse. »Es regnet in Strömen« wäre beispiels-weise am treffendsten mit »S‘ soicht was ra ka« übersetzt, »Ich liebe Dich über alles« mit »Du bisch echt OK«. Die entschärfte Variante von Schwäbisch, wie sie beispielsweise im Tatort Stuttgart ihre Anwendung findet, ist hingegen eine reine Erfindung der Medienlandschaft. »Möchtet se a

13

Mauschtäschle in ihr Süpple?« ist beispielsweise ein Satz, der so in Baden-Württemberg niemals gesagt werden würde und höchstens dann zum Einsatz kommt, wenn Armin Rohde als Wirt der obligatorischen Dorfkaschemme besetzt wird. Für Nicht-Schwaben ist authentisches Schwäbisch nur schwer bis nicht verständlich und wäre in einer ernstzunehmenden TV-Produktion konsequenterweise immer untertitelt (Siehe »Bauer sucht Frau«).

Ich fahre vorbei an verschneiten Äckern, Überspannungsleitun-gen und Aussiedlerhöfen. An den Stellen, an denen die Bauern mit schweren Gefährten die Feldwege befahren haben, klaffen braune Wunden aus nassem Dreck im blütenweißen Schnee. Der automatische Verkehrsfunk unterbricht die konspirative Stille. Es folgt ein Wunschkonzert des regionalen Radiosen-ders. Ein begeisterter Hörer meldet sich zu Wort: »Hallo, do schpricht dr Rainer Klöble aus Weidastetten und I hear beim Schaffa ausschließlich Alb Donau 6 FM, weil I fend, dass ihr oifach … an absolut gigandischa Sound machet.« Nach einem Radiojingle, der den Hörern die größten Hits und das Beste vom Besten der 70er, 80er und 90er Jahre verspricht, sind George Michael und Andrew Ridgeley an der Reihe. Als die ersten Takte von »Last Christmas« einsetzen, werde ich aus dem Hinterhalt von einer bittersüßen Sentimentalität über-rascht. Das »Coming Home for Christmas«-Gefühl stellt sich ein. Aus den kleinen Häusern blinken bunte Lichterketten und beleuchten die skurril dekorierten Fenster, welche meist

14

mit kleinen Clownsfiguren auf Schaukeln geschmückt sind und in denen Stoffhexen auf getrockneten Wurzeln über Topfpflanzen und Trockengestecke reiten.

Halbverfalle Häuser. Verlassene Bauernhöfe. Verwahrloste Gärten. An manchen Stellen sieht die Schwäbische Alb aus wie die Sowjetunion in ihren dunkelsten Tagen. Kurze Zeit später passiere ich das Ortsschild Bärenbeuren. In der Ortsmitte leuchtet ein Weihnachtsbaum. Links und rechts der Straßen türmt sich meterhoch der Schnee. Da auf jeden Haushalt mindestens drei Fahrzeuge zugelassen sind und jeder parkt wie er will, ähnelt die Parksituation einer Kunst-Performance. Mit chirurgischer Präzision manövriere ich den Wagen im Slalom durch die Straße, bis er endlich in unserer Hofeinfahrt zum Stehen kommt. Schwalbenweg 5. Bevor ich den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehe, sülzt es noch einmal «This year, to save me from tears, I‘ll give it to someone special«. Dann verstummen das Radio und auch der Motor.

Unter dem kargen Lichtkegel der alten Laterne auf der an-deren Straßenseite quält sich eine kleine Person mit Buckel auf allen Vieren über einen riesigen Schneehaufen. Hierbei handelt es sich um unseren Nachbarn Karl Bohnacker. Da sich während den Weltkriegen militärischer Drill und blinder Gehorsam gegenüber der Obrigkeit in den sozialen Umgangs-formen abgesetzt haben, wird auf der Schwäbischen Alb auch Generationen später immer zuerst der Nachname und dann der Vorname gesagt. So, als wäre das ganze Leben ein Besuch

15

beim Finanzamt. Deshalb heißt es auch eigentlich nicht Karl Bohnacker, sondern Bohnacker-Karl. Im Idealfall zu einem einzelnen Wort zusammen genuschelt: »Dr Bohnackerkarl«. Als ideologischer Vorreiter der Weißen Rose hat der Bohnacker-Karl kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten öffentlich auf ein Portrait des Führers uriniert. Dies tat er zwar sternhagelvoll nach einem Besuch im Gasthaus Ochsen, aller-dings (...und hier gibt es 10 von 10 möglichen Punkten) unter den Augen eines fassungslosen SS-Obersturmbannführers. Mündlich überliefert ist, dass die Kapazität seiner Blase sogar für zwei zusätzliche SS-Runen und ein schräges Hakenkreuz gereicht haben soll. Glücklicherweise befand sich der besagte SS-Scherge in einem sexuellen Abhängigkeitsverhältnis zur Bohnacker-Frieda, was ihren Bruder wiederum vor mehr als einem blauen Auge und einer gebrochenen Nase bewahrte. Das Gasthaus Ochsen spielt im Leben vom Bohnacker-Karl, wie auch diversen anderen Bärenbeurern, eine zentrale Rolle. Ebenfalls legendär ist die Geschichte, wie der Bohnacker-Karl einige Jahre später eine beträchtliche Summe beim Karten-spiel verlor und aufgrund eines finanziellen Engpasses sein Gebiss als Pfand bei der Wirtin treuhänderisch hinterlegen musste. Da sich dies aber an einem Monatsanfang zutrug und das kommende Gehalt abgewartet werden musste, blieb der Bohnacker-Karl dem Gasthaus einige Wochen fern und sein Gebiss im Ochsen. Dass man dort die Zahnprothese zur allgemeinen Belustigung einer an der Wand hängenden Jagdtrophäe, genauer gesagt: einem Steinbock-Kopf, eingesetzt

16

hatte, sei nur am Rande erwähnt.

»Ja, Servus! Baust du dir da ein Iglo?«, rufe ich dem tattrigen Methusalem zu, der zuerst gewissenhaft eine weitere Schaufel auf die Spitze des Schneehaufens zittert und sich dann vergewissert, wer ihn angesprochen hat.

»HÄ???«

»Baust du dir da ein Iglo?«

»OB I WAS BRAUCH?«

»Ob du dir da ein Iglo baust?«

»I?«

»Ja.«

»WAS HAU I?«

»Ob das da ein Iglo wird? Wie bei den Eskimos?«

»I? AWA… DES BRAUCH I NEMME.«

Erkenntnis des Tages: Echtes Schwäbisch muss geschrien werden, damit es so klingt, wie es soll. Ich frage mich, was wohl der Bohnacker-Karl während den Feiertagen macht. Als Very-Long-Time-Single hat er weder Frau noch Freundin, keine Kinder und auch sonst keine Verwandten oder Freunde. Zumindest keine, die noch am Leben sind. Von einem Bruder hatte er mir mal erzählt, aber den habe er inklusive zwei seiner Zehen in Russland gelassen. Sagt er. Dass sich der Bohnacker-Karl zu Sentimentalitäten hinreißen lässt, halte ich für ausge-schlossen. Für ihn wird der Heilige Abend ein Tag wie jeder andere auch. Der Bohnacker-Karl ist eine Art menschlicher Kaktus. Optimiert für minimalste Ansprüche. Braucht nur das Allernötigste und überlebt unter den widrigsten Bedingungen.

17

Weil es sich nicht gehört, den Bohnacker-Karl mit lauwarmem Smalltalk von der Arbeit abzuhalten, verabschiede ich mich und lade mein Gepäck aus dem Kofferraum. Mehr als eine Sporttasche ist es nicht, denn ich bleibe, wenn ich es überhaupt so lange aushalte, maximal bis zum ersten Januar.

Die Wege zwischen Einfahrt, Haustür und Gehweg sind ak-kurat im rechten Winkel geräumt. Wegen drohendem Glatteis hat sogar jemand Kies gestreut. Mein Name steht noch immer am Klingelschild, obwohl ich schon seit zehn Jahren nicht mehr hier wohne. Berger, Michael. Darunter, im Erdgeschoss Berger, Harald und Jutta. Die kursive Serifenschrift wäre zwar nicht meine erste Wahl gewesen, hat aber immerhin in Form von Tintenstrahldruckerfarbe die Zeit hinter der transparenten Plastikscheibe tapfer überlebt. Mein Schlüssel passt noch immer ins Schloss. Seit meinem letzten Besuch hat sich im Haus nichts verändert. Eigentlich hat es das die letzten dreißig Jahren nicht. Lediglich ein Weihnachtskranz mit vier flackernden Kerzenimitationen beleuchtet spärlich ein schlafendes Kitsch-Engelchen aus Gips, dem man eine rote Nikolausmütze aufgesetzt hat.

Oberstes Gebot beim Überschreiten einer schwäbischen Hausschwelle: Schuhe ausziehen und ordentlich auf die dafür vorgesehene Unterlage stellen. In Baden-Württemberg gibt es für jeden Gebrauchsgegenstand eine dazugehörige Unterlage. Diese nennt man im regionalen Zungenschlag »a Deggale« und hat die Aufgabe, Verschleiß oder Abnutzungen, wenn

18

möglich, vollständig zu verhindern.

Vater sitzt am Wohnzimmertisch und frönt seinen zwei größten wie auch einzigen Leidenschaften: Tellersülze und Sudoku. Seit einiger Zeit ist er in Rente und weiß nichts mit sich anzufangen. Wenn in der Regionalzeitung und der Apotheken Umschau alle Kreuzworträtsel und Sudokufelder ausgefüllt sind, hangelt er sich an Meilensteinen wie Frühstück, Mittagessen und Abendbrot durch den Tag. Im Sommer sind diverse Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen nicht ganz so spärlich gesät wie im Winter, aber Vater besitzt eine Eigenschaft, die es ihm problemlos ermöglicht, den Kampf gegen die Langeweile ohne mentale Blessuren zu überstehen. Hierbei handelt es sich um eine hocheffektive »Mir-alles-Scheißegal«-Einstellung, die ihn in dieser Disziplin nahezu unschlagbar macht. Sprich: Siegfried von Xanten – Drachenblut. Berger-Harald – Abso-lute Lethargie.

Das Wohnzimmer hat die Temperatur einer schwedischen Sauna. Der Kachelofen bollert und der Sauerstoffgehalt geht gefühlt gen null. Im Fernsehen läuft ein ARD Weihnachts-special ohne Ton. Weil Vaters Hörgerät neben ihm auf dem Tisch liegt und er in ein Kreuzworträtsel vertieft ist, spreche ich etwas lauter als normal. »Grußwort mit fünf Buchsta-ben.« Als er meine Anwesenheit mit einem stillen Nicken zur Kenntnis nimmt, sage ich »Hallo« und er antwortet: »Ähä… Au wieder hoimgfonda.«

Außenstehenden käme diese Szene bestimmt befremdlich vor, aber auf der Schwäbischen Alb ist auch nach längerer

19

Abwesenheit eines Familienmitgliedes nicht mit einem emo-tionalen Feuerwerk zu rechen. Selbst engste Blutsverwandte begrüßen sich hier nur mit einsilbigem Gebrabbel. Nicht etwa, weil man sich nicht mag, sondern weil man es einfach nicht besser weiß und nie anders gesehen hat.

Mutter schnarcht mit einer Nackenstütze in recht akrobatischer Haltung auf dem Sofa und hat von meiner Ankunft nichts bemerkt. Mir fällt auf, dass ich gar nicht weiß, wie das Sofa eigentlich aussieht, denn seit Jahren ist es mit einem Leintuch abgedeckt. Zum Schutz gegen Abnutzung und Flecken. Als ich auch Mutter kurz begrüßen will, zischt Vater im Flüsterton: »Gib a Rua ond lass dei Muaddr schlofa.« Dabei tut er so, als sei er vom Herrn der Unterwelt selbst dafür verantwortlich gemacht worden, über den Schlaf von Zerberus, dem drei-köpfigen Höllenhund, zu wachen. Da uns beiden klar ist, was passiert, wenn Mutter unsanft erwacht und ihre Laune folglich im Keller wäre, verschiebe ich die Begrüßung auf morgen.

Im Fernsehen wird der Countdown der Tagesthemen eingeblendet. Vater räumt seinen Teller und ein leeres Glas Essiggurken in die Küche, und ich, weil es noch früh am Abend ist, beschließe, noch ein bisschen zu arbeiten. »Recherche« klingt immer gut, bedeutet aber im Klartext »Stalking von flüchtigen Bekannten auf den sozialen Medien«.

Ich versuche, die empfindliche Raufasertapete am engen Treppenaufgang nicht mit der Kante der Reisetasche zu beschädigen. Schließlich befindet sich die Tapete seit fast

20

dreißig Jahren im »Neuzustand« und war anscheinend mal »teuer«.

Als ich Mitte zwanzig war, kam mir das Haus meiner Eltern vor wie ein Konfrontationscamp für schwere Klau-strophobiker. Heute tut es das noch immer. Zustände wie in einem U-Boot. Alles ist so eng und mit Zeug vollgestellt, dass man jeden Schritt schon kennen muss, bevor man ihn macht. Zusätzliche Hindernisse: Öffnungswinkel von Türen und Dachschrägen. Wenn z.B. der Kühlschrank offen steht, kann niemand durch die Küchentür, und wenn die Schublade für das Besteck ausgezogen ist, lässt sich der Backofen nicht öffnen. Eine volle Getränkekiste vom Keller zum Dachgeschoss zu manövrieren ist wie eine Mischung aus Tetris, Capoera und Takeshi‘s Castle. Kiste auf, Treppe hoch, Kiste ab, Türe auf, zwei Schritte gerade aus, Kiste ab, Türe zu, Drehung links, Kiste ab, zwei Schritte rechts, Türe auf usw. usf. Im Bonuslevel ist jedes Kabel zwei Zentimeter zu kurz.

Im Obergeschoss, meinem ehemaligen Jugendzimmer, ist sprichwörtlich alles noch beim Alten. Mein Röhrenfernseher verstaubt in der mit Holz verkleideten Dachschräge und einige ungewollte Topfpflanzen meiner Mutter fristen auf dem Fensterbrett ihr Exil. Eine aufrechte Haltung ist in diesen Räumlichkeiten lediglich in der Mitte des Zimmers möglich. Glücklicherweise bin ich nicht außergewöhnlich groß oder breit. Ich überlege, ob vielleicht eine geheime Regierungsbehörde am Bauplan unseres Hauses beteilig war, um heimlich die Langzeitfolgen von Stress und Beklemmungen

21

an Menschen zu testen.

Während sich das weiße Rechteck meines aufgeklappten Laptop-Bildschirmes in die Netzhaut frisst, zieht die Signalsu-che nach einem WLAN ihre Kreise. Seit sich meine Eltern im letzten Sommer vom technischen Vorschritt haben überzeugen lassen, gibt es endlich Internet und WLAN. Zumindest theo-retisch, denn abends wird der Router ausgeschaltet. Wegen der elektrischen Strahlung und den potenziellen Gehirntumoren. Sagt meine Mutter. PING. PING. Gefunden und verbunden.

In meinem E-Mail-Postfach liegen weitere drei Mails vom Verlag. Da bei jeder Nachricht der Betreff großgeschrieben ist und mit drei Fragezeichen endet, gehe ich davon aus, dass es sich um die letzten obligatorischen Drohungen vor einem Rechtstreit handelt. Ach, mir jetzt eigentlich auch egal. In Bärenbeuren bin ich vorerst aus der Schusslinie und beim Verlag ist man jetzt auch im Weihnachtsurlaub. Ich schließe das Mailprogramm und drücke mich noch eine Weile auf Ins-tagram herum. Dort sind alle im Weihnachtsfieber und posten romantische Pärchenfotos vor geschmückten Tannenbäumen, idealweise gekleidet in ironisch-hässliche Weihnachtspullover. Bei meinen Freunden aus der Münchner Oberschicht hat sich das traditionelle Familienfoto in schicker Garderobe vor dem Baum eingebürgert. Die Väter sehen dabei aus, als wären sie Anwälte aus einer Rosamunde-Pilcher-Verfilmung, ihre stroh-blonden Töchter wie fleischgewordene Barbie-Puppen und die durch Meisterhand gelifteten Mütter wie allzeit fickbereite

22

Hybriden aus Gina Wild und Ursula von der Leyen.

Jemand hat eine fette Katze als Christkind verkleidet und für eine Story gefilmt. Die Katze hat null Bock und ist bis zum Anschlag gestresst, aber für ein kostenloses Fresschen und ein Dach über dem Kopf lässt sie es mürrisch über sich ergehen. Die pelzigen Freunde müssen zum Fest der Liebe alle nochmal richtig herhalten. Bis sich Herrchen oder Frauchen selbst im Motiv drapiert haben und alles aussieht wie ein spontaner Schnappschuss, wird gut und gerne hundertmal der Auslöser betätigt. Alle simulieren sie ein perfektes Leben. Es ist die immer gleiche, überzuckerte Scheiße wie in jedem Jahr. Soweit das Auge im digitalen Äther reicht. Ich klappe mein Notebook zu und lege mich aufs Bett. Ich… 38 Jahre alt. Kurz vor dem künstlerischen Ruin und beruflichen Bankrott. Mal sehen, ob mir die Langeweile eine zündende Idee in die Netze treiben wird.

23

8:21 Uhr. Ich werde vom Viertaktmotor einer Schneefräse unsanft aus dem Schlaf gerissen. Einen Stock tiefer scheppert ein Staubsauger über den harten Fliesenboden. Ich hatte es fast vergessen: Lärmende Arbeit am frühen Morgen, ganz speziell am Wochenende, hat in Baden-Württemberg eine fast religiöse Bedeutung und ist vergleichbar mit dem Weckruf eines Muezzins. Denn mit dem Gepolter und Rabatz von Arbeitsgeräten wie Winkelschleifer oder Motorsäge stellt man hier seine Potenz zur Schau, ähnlich wie es beispielsweise ein Pfau mit seinem Gefieder tut. Bei vereinsamten Rentnern und Junggesellen ohne soziale Kontakte kann der Lärm aber auch als unverbindliches Lebenszeichen an die Nachbarschaft verstanden werden. Sprich: »Ich mähe, also bin ich.« Wobei es letzten Hochsommer beim Meisner-Karl auch nicht die, wie vermutetet, hinter einem Heizkörper verendete Katze war, welche die Hausgemeinschaft wochenlang mit einem beißenden Geruch auf Trapp gehalten hat.

Langsam schäle ich mich mit einer leichten Migräne aus dem Bett. Als der Staubsauger verstummt, bin ich angezogen und mit dem Zähneputzen fertig. Mal sehen, ob unten ein Frühstück verfügbar ist. In der Küche sind die Vorbereitungen

24

für das traditionelle Weihnachtsessen im Gange. Für eine filmreif-sentimentale Wiedersehensszene hat Mutter leider keine Zeit, denn sie muss Zutaten für den Weihnachtssalat in kleine Würfel schneiden und sich dabei konzentrieren. Den Blick kurz von der Kartoffel abzuwenden ist ihr deshalb leider nicht möglich. Nachdem ich aber dreimal in verschieden Lautstärken »Guten Morgen« sage, höre ich ein knappes »Ähä«. Immerhin.

Als Vater die Küche betritt, stellt ihm Mutter die Gret-chenfrage: »Wer hot jetzt do wieder des ganze Glas Essiggurka ausfrassa miassa?« Dabei macht sie ein Gesicht, als würde sie gleich leuchtend gelbe Galle speien und mit einer dämonischen Baritonstimme Verwünschungsformeln auf Altsummerisch von sich geben. Wenn Mutter eine Sache noch mehr hasst als Weihnachten und Konversation, dann ist es, wenn jemand die bis ins kleinste Detail ausgeklügelte Logistik ihrer Küche aus dem Gleichgewicht bringt.

Mutter ist eine schwäbische Hausfrau der alten Schule. Die um Punkt zwölf Uhr mittags servierte Mahlzeit ist mitunter eine der tragenden Säulen ihres mit militärischem Drill getakteten Haushaltes. Es sei denn, eine ihrer Freundinnen ruft an und es muss in einem dreistündigen Telefonat besprochen werden, ob der Bus für den Landfrauenausflug schon organisiert ist oder nicht. Dann sind alle Wetten ungültig und es gibt höchstens eine Suppe.

Vater weiß: Wenn er wegen den Essiggurken nicht sofort

25

die weiße Fahne hisst, wird nicht nur der Weihnachtssalat, sondern auch der Heilige Abend ruiniert sein. Und zwar für alle! Denn wie jedes Jahr im Dezember sind Mutters emotionale Tretminen scharfgeschaltet und sie nimmt kleinste Ausrutscher zum Anlass, um Vater und mich, nachdem sie sich leergetobt hat, bis zum Ende der Feiertage mit Nichtbeachtung zu bestrafen. Auf den Deckel bekommen wir beide immer gleich, egal wer wie viel Schuld hat.

Im Sinne einer Kollateralschadensbegrenzung macht sich Vater auf den Weg zum Supermarkt, welcher sich im Nach-barort befindet und um zwölf Uhr schließt. Vater hat ganze dreieinhalb Stunden Zeit. Ich drücke ihm die Daumen, dass er es schafft.

Während ich meinen Kaffee trinke und Mutter in der Küche werkelt, ohne mich groß weiter zu beachten, fallen mir zwei geschlachtete Hasen auf, die sie in einem großen Topf für die Bratröhre vorbereitet hat. Am Heiligen Abend gibt es bei uns immer einen Hasenbraten. Allerdings kann ich mich nicht daran erinnern, dass Mutter jemals zwei Hasen zubereitet hätte. Einer hat immer für alle gereicht. Für Mut-ter, Vater, die Oma und mich. Warum sind es dieses Jahr also zwei? Auf die Frage, ob sie heute Abend vielleicht in einem Anfall von Nächstenliebe eine nordafrikanische Flüchtlings-familie zum Weihnachtsessen eingeladen hat, bekomme ich selbstverständlich keine Antwort. Für dummes Geschwätz hat Mutter nämlich keine Zeit und außerdem muss sie sich konzentrieren wegen der Soße. Aber nach dem dritten Versuch

26

habe ich Glück und sie antwortet mit den knapp betonten sechs Silben: »Jo! Des ka ma so sa.«

Aufgrund der verschärften Bedingungen und der Tatsache, dass Mutter niemals Witze macht, schließe ich Ironie ihrer-seits aus. Irgendetwas läuft dieses Jahr also anders. »Dr Klaus ond d Irmtraud kommat des Johr au«, fügt sie nach einem Moment des schmerzlichen Innehaltens hinzu und aus den Fragmenten, welche Mutter in die Salatschüssel murmelt, setze ich folgendes Szenario zusammen: Zum ersten Mal bekommen wir am Heiligen Abend Besuch. Beide Gäste ge-hören zwar zum inneren Zirkel, haben sich aber unabhängig voneinander selbst eingeladen und sind aufgrund ihrer cha-rakterlichen Beschaffenheit eher ungern gesehen. Zum einen handelt es sich um Onkel Klaus (59), Elektromechaniker mit Fachrichtung Schaltschrankbau, und zum anderen um Tante Irmtraud (63), halbtags beschäftigte Bürokraft in einem in-habergeführten Unternehmen für Handwerkerbedarf. Beide befinden sich aktuell in derart düsteren Lebenskrisen, dass es selbst meine Mutter nicht übers Herz gebracht hat, ihnen in den emotionalsten Stunden des Jahres den sicheren Hafen der Familie zu verwehren.

Im August nutzt Onkel Klaus traditionell die vierwöchigen Betriebsferien der Mäntele Elektro GmbH für einen Urlaub in Thailand. Wegen der gesunden Luft und der atemberaubenden Landschaft, sagt er. Am Strand von Pattaya begegnete er im

27

letzten Jahr Mai Mai, die im Hauptberuf Lotusblüte und im weitesten Sinne so etwas wie eine Kulturbotschafterin des ungezwungenen, südostasiatischen Lebenswandels