Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Deutsch

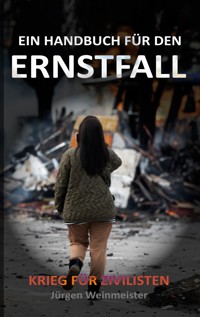

Das Buch bietet einen tiefgreifenden Leitfaden für den Umgang mit Krieg und Krisensituationen aus der Perspektive von Zivilisten. Es beginnt mit einer psychologischen Betrachtung der typischen Reaktionen auf bedrohliche Szenarien, insbesondere mit der Verdrängung als Schutzmechanismus. Viele Menschen neigen dazu, Warnzeichen zu ignorieren oder zu hoffen, dass es sie nicht trifft. Die Kapitel Nicht bei mir, nicht jetzt, nicht ich, analysieren diese weit verbreitete Haltung und zeigen auf, wie gefährlich sie im Ernstfall sein kann. In der Folge wirft das Buch einen Blick auf die Eskalationsstufen eines Krieges: von unsichtbaren Bedrohungen wie dem Informationskrieg über Cyberangriffe und staatlich unterstützten Terrorismus bis hin zu Sabotageakten und schließlich militärischer Gewalt. Der Übergang vom Alltag in eine Kriegssituation wird schrittweise erklärt, um ein besseres Verständnis dafür zu schaffen, wann und wie eine Gesellschaft sich in einem Konflikt wiederfindet. Besonders eindringlich behandelt das Buch das Dilemma: Flüchten oder bleiben? Es bietet eine strukturierte Herangehensweise zur Beantwortung dieser Frage: Wann soll man fliehen? Wohin? Mit wem? Und was nimmt man mit? In weiteren Kapiteln finden sich praktische Tipps zur Fluchtplanung, ebenso wie Gründe, die für das Bleiben sprechen. Ein großer Teil des Buches widmet sich der Vorbereitung auf Krisen, auch in Zeiten relativen Friedens. Es wird erklärt, wie man Vorräte anlegt, mit der Familie über ernste Szenarien spricht, und wie man Freunde, Nachbarschaft, Gemeinden und Lokalpolitiker für das Thema sensibilisiert. Konkrete Anleitungen zur Zivilverteidigung und individuellen Schutzmaßnahmen wie Notfallrucksäcken, Schutzräumen oder der Umgang mit Hunger, Kälte und Krankheiten ergänzen diesen Abschnitt. Ein sensibles Kapitel gilt der psychischen Gesundheit, insbesondere bei Kindern. Auch zwischenmenschliche Aspekte wie Nachbarschaftshilfe, Menschlichkeit und gegenseitiger Beistand werden thematisiert. Der Leser bekommt zudem konkrete Regeln für den Umgang mit Soldaten, Checkpoints, Plünderungen oder bewaffneten Gruppen. Abgeschlossen wird das Buch mit einer Bestandsaufnahme, die den Leser dazu anregt, seine eigene Situation, seine Fähigkeiten und Netzwerke kritisch zu prüfen und sich innerlich sowie praktisch auf den Ernstfall vorzubereiten, nicht aus Panik, sondern aus Verantwortung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 136

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Nicht bei mir, nicht jetzt, nicht ich

Die Verdrängung als Schutzmechanismus

Nicht jetzt

Nicht bei mir

Warum ich?

Was also tun?

Der Krieg in verschiedenen Eskalationsstufen

Der Informationskrieg: Eine unsichtbare Bedrohung

Der Cyberkrieg und Spionage

Staatlicher Terrorismus

Sabotage

Der Abwehrkampf

Im Kampfgebiet

Hinter den feindlichen Linien

Massenvernichtungskrieg

Flüchten oder bleiben?

Wohin, womit, wann, was dann?

Was dann?

Wann?

Womit?

Wohin?

praktische TIPS zur Flucht

Bleiben - was gegen Flucht spricht

Vorbereitung auf Krisen und Eskalation

Maßnahmen ergreifen und Vorräte anlegen.

Aktivitäten setzen

Wie bereite ich meine Familie auf den Krieg vor?

Wie bereite ich meine Freunde und Bekannten auf den Krieg vor?

Wie bereite ich meine Gemeinde und Lokalpolitiker auf das Thema Krieg vor?

Wie kann ich bei der Landesverteidigung helfen?

Maßnahmen durchführen

Schutzräume

Hunger, Kälte, Krankheiten, Ausrüstung

Notfallrucksack

Kinder

Psychische Gesundheit

Nachbarschaft

Menschlichkeit

Grundregeln für den Umgang mit Soldaten & bewaffneten Gruppen

Checkpoints

Plünderungen und Übergriffe

Harmlos erscheinen

Passiv kooperieren

Überlaufen

Widerstand

Rückkehr und Wiederaufbau

Minen, Munition und Sprengfallen

Infrastruktur zuerst

Kollaborateure & Kriegsverbrecher

Das eigene Trauma bewältigen

Wiederherstellen einer lebenswerten Gesellschaft

Eine letzte Bestandsaufnahme

Anhang

Checkliste Notfallrucksack

Checkliste Schutzraum

Checkliste Vorräte

Checkliste Flucht

Nachwort

NICHT BEI MIR, NICHT JETZT, NICHT ICH

Die ersten Anzeichen eines drohenden Krieges sind selten eindeutig. Meist schleichen sich Veränderungen langsam in den Alltag. Nachrichten berichten von Spannungen, doch das Leben geht weiter. Menschen gehen zur Arbeit, kaufen Lebensmittel, feiern Geburtstage. In solchen Momenten sagt man sich oft: "Nicht bei mir, nicht jetzt, nicht ich." Der Gedanke, dass ein Krieg das eigene Leben zerstören könnte, ist schwer zu ertragen. Doch genau diese Haltung ist problematisch, denn das Verdrängen nimmt uns die Fähigkeit zu handeln.

Die Verdrängung als Schutzmechanismus

Wir Menschen neigen dazu, unangenehme Realitäten auszublenden. Niemand möchte sich vorstellen, dass das eigene Zuhause in Schutt und Asche liegen könnte, dass es keinen Strom, kein Wasser oder keine Lebensmittel mehr gibt. Aus psychologischer Sicht ist Verdrängen ein natürlicher Schutzmechanismus. Der Mensch sucht Sicherheit in Routinen und in der Annahme, dass das Leben sich nicht grundlegend verändern wird.

Doch die Geschichte zeigt: Krieg trifft oft genau jene, die ihn für unmöglich hielten. Die ruhigen Vororte, die fernen Städte, die normalen Menschen. Die Vorstellung, dass Krieg etwas ist, das nur anderen passiert, ist eine täuschende Illusion.

Nicht jetzt

Seit 2010 hat sich die globale sicherheitspolitische Lage drastisch gewandelt. Die Welt befindet sich in einer Phase geopolitischer Spannungen, die durch zwischenstaatliche Konflikte, zunehmende Aufrüstung und sich wandelnde Bedrohungen durch den Terrorismus geprägt ist. Die Natur bewaffneter Konflikte hat sich in den letzten Jahren verändert. Zwar sind klassische zwischenstaatliche Kriege weiterhin selten, doch geschürte innere Konflikte, Bürgerkriege und hybride Kriegsführung haben stark zugenommen. Stellvertreterkriege und der Cyber-Krieg haben an Bedeutung gewonnen. Zudem ist eine massive Aufrüstung bei Großmächten wie den USA, China und Russland zu beobachten, während nichtstaatliche Akteure wie Terrororganisationen oder paramilitärische Gruppen eine zunehmend unberechenbare Rolle spielen.

Wichtige Konflikte seit 2010 sind der Syrienkrieg, der als Protestbewegung gegen das Regime von Baschar al-Assad begann und sich zu einem internationalen Stellvertreterkrieg entwickelte. Russland unterstützte Assad, während westliche Staaten und regionale Mächte, wie die Türkei und Saudi-Arabien, verschiedene Rebellengruppen förderten. Ein weiteres Beispiel ist die Ukraine-Krise, die 2014 mit der Annexion der Krim durch Russland begann. Der Konflikt demonstrierte das Konzept des hybriden Krieges.

Die Verbreitung von Falschmeldungen in gehackten Nachrichtenkanälen sowie Cyber-Operationen gegen die ukrainischen Streitkräfte unterstützt durch Agenten und gekaufte Politiker haben es geschafft, die politische Handlungsfähigkeit und die militärische Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu zerstören. Dies ermöglichte den regulären russischen Streitkräften, die Krim und Teile des Donbas handstreichartig zu besetzen.

Der vollständige Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 markierte eine neue Phase: Erstmals seit langer Zeit wurde ein großer zwischenstaatlicher Krieg in Europa erneut Realität, wobei völkerrechtswidrig die Eroberung und Annexion von Territorien angestrebt wurde. Hierbei kamen Desinformationskampagnen, Cyberangriffe, Sabotagen und hybride Angriffe gegen die westlichen Staaten zum Einsatz. Diese reagierten - zusätzlich zu Geld und Waffenlieferungen - mit wirtschaftlichen Sanktionen als strategische Waffe, während Sabotage und hybride Angriffe auf uns weitgehend öffentlich ignoriert wurden, um sie so ins Leere laufen zu lassen.

Neben diesen Hauptkonflikten sind auch andere regionale Kriege von Bedeutung, darunter der Stellvertreterkrieg im Jemen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, der anhaltende Konflikt in Libyen nach dem Sturz Gaddafis, sowie militärische Auseinandersetzungen zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach.

Seit 2010 hat die weltweite Aufrüstung stark zugenommen. Während die 1990er und 2000er Jahre durch Abrüstung geprägt waren, führt die aktuelle geopolitische Unsicherheit zu massiven Investitionen in militärische Kapazitäten. China hat seine Verteidigungsausgaben mehr als verdreifacht und die weltweit größte Marine aufgebaut. China investiert stark in Hyperschallraketen, Künstliche Intelligenz und Cyber-Kriegsführung. Die illegale Expansion im Südchinesischen Meer führt zu erhöhten Spannungen mit den USA und Nachbarstaaten.

Nach Russlands Invasion in die Ukraine haben zahlreiche europäische Staaten ihre Verteidigungsetats erhöht. Deutschland hat ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr bereitgestellt, und Schweden sowie Finnland traten der NATO bei.

Auch der Terrorismus hat sich seit 2010 gewandelt. Während islamistischer Terrorismus weiterhin eine Bedrohung darstellt, gibt es neue Gefahren durch rechtsextremen Terror und Cyber-Terrorismus. Der Islamische Staat (IS) erlangte 2014 durch die Eroberung weiter Teile Syriens und des Irak weltweite Aufmerksamkeit. Durch internationale Militärinterventionen wurde das durch den IS errichtete Kalifat bis 2019 zerschlagen, doch die Gruppe bleibt weiterhin aktiv, insbesondere in Afrika und Afghanistan. Gleichzeitig haben rechtsextreme Anschläge in den USA, Europa und Neuseeland in den letzten Jahren zugenommen. Anschläge wie in Christchurch oder Halle zeigen eine wachsende Bedrohung durch Einzeltäter und Netzwerke. Staatliche Terrorgruppen nutzen zunehmend Cyber-Angriffe, um Infrastruktur zu sabotieren oder Propaganda zu verbreiten. Die Gefahr von KI-gestütztem Terrorismus nimmt zu.

Die sicherheitspolitische Lage hat sich seit 2010 erheblich verschlechtert. Die geopolitische Konkurrenz zwischen USA, China und Russland verschärft sich. Moderne Kriegsführung wird zunehmend durch Drohnen, Cyber-Angriffe und KI-gestützte Waffensysteme geprägt. Der technologische Wettlauf dominiert den modernen Krieg. Der Konflikt in der Ukraine zeigt die Bedeutung unbemannter Systeme für Aufklärung und Luftschläge.

Die Welt ist unsicherer geworden, hunderttausende Tote sind in Europa zu beklagen und die kommenden Jahre werden zeigen, ob Diplomatie oder militärische Eskalation den Weg der internationalen Beziehungen bestimmen werden.

Gleichzeitig deutet sich das Ende der Pax Americana an, die Zeit, in der die Amerikaner mit ihrer technologischen Überlegenheit Kriege oft noch im Keim ersticken konnten, ist zu Ende. Eine Neueinschätzung in Washington führte dazu, sich global zurückzuziehen und sich auf die wesentlichen Gegner zu konzentrieren. Die USA verlagern ihren strategischen Fokus auf den Pazifikraum. Dies hat zur Folge, dass europäische Staaten ihre Verteidigung eigenständig stärken müssen. Die Abhängigkeit von der amerikanischen Schutzmacht wird nun zurecht infrage gestellt, was zu einer Stärkung europäischer Verteidigungsstrukturen führt, aber auch Unsicherheiten über die zukünftige sicherheitspolitische Ordnung in Europa schafft. Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien sehen sich gezwungen, ihre militärischen Kapazitäten auszubauen, während die NATO vor der Herausforderung steht, ihre Rolle ohne die dominierende Präsenz der USA neu zu definieren. Der Rückzug der Amerikaner wird eine geopolitische Lücke hinterlassen, die von anderen Mächten wie Russland oder China genutzt werden wird, um ihren Einfluss in Europa zu erweitern. Wenn die USA ihren globalen Anspruch vollständig aufgeben und sich nach Nordamerika zurückziehen sollten, sind sowohl die Nachkriegsordnung, als auch die Vereinten Nationen und alle daraus resultierenden Prinzipien am Ende.

Die aktuelle Lageeinschätzung praktisch aller Sicherheitsfachleute in Europa ist, dass wir nicht mehr in Friedenszeiten leben und dass eine Eskalation der Lage jederzeit stattfinden kann. Der Zeitpunkt wird dabei in Moskau, Peking oder anderswo bestimmt und wir werden darauf nur ungenügend reagieren können.

Nicht bei mir

Deutschland und die EU sind längst selbst zum Kriegsgebiet geworden, auch wenn sich dieser Krieg nicht in klassischen Schlachten äußert. Cyber-Attacken, gezielte Desinformation, hybride Kriegsführung und wirtschaftliche Erpressung gehören heute zum strategischen Arsenal gegnerischer Mächte. Die russischen Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen, Desinformationskampagnen in sozialen Medien und die Einflussnahme auf politische Prozesse zeigen, dass Europa längst mitten in einem modernen Konflikt steht. Der Krieg in der Ukraine hat direkte sicherheitspolitische Auswirkungen auf Deutschland und seine Nachbarstaaten. Waffenlieferungen, Energiekrisen und Flüchtlingsströme sind unmittelbare Folgen. Zudem bedrohen innere Unruhen, Terrorismus und soziale Spaltung die Stabilität der europäischen Gesellschaften. Während physische Kämpfe bislang ausblieben, befindet sich Europa in einem permanenten Zustand der sicherheitspolitischen Unsicherheit. Die Frage ist nicht mehr, ob Europa in einen Krieg hineingezogen wird, sondern vielmehr, in welcher Form dieser bereits ausgetragen wird. Industriebetriebe, Energieversorger und Banken sind permanenten Cyber-Attacken ausgesetzt. Anschläge auf Unterseekabel, zentrale Zugsteuerung, Sprengstofffunde an Pipelines und Ähnliches sind inzwischen an der Tagesordnung. Solange totalitäre Staaten dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden, werden die Angriffe weitergehen. Der außenpolitische Plan Deutschlands, „Wandel durch Handel“ zu erzeugen, ist gescheitert. Durch das verminderte Interesse der Amerikaner an Europa können die Einflusssphären mit Gewalt oder durch Zersetzung neu aufgeteilt werden. Mit China haben wir einen Wirtschaftsgiganten, der sein Expansionsstreben und die seiner nützlichen Helfer finanziell, materiell und personell tragen kann. Ein reiches Zentralland der EU, wie zum Beispiel Deutschland, ist ein Hauptziel, weil die EU als demokratischer Machtblock fast der einzige verbliebene politische Gegenentwurf zu den totalitären Regimen ist. Deshalb werden wir kontinuierlich mit Fake News und zersetzender Propaganda bombardiert und ausspioniert. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir als schwach genug gesehen werden, die Eskalation auszuweiten.

Die Bewohner Gazas und Bergkarabachs wussten schon seit Jahren, dass ihre Lage prekär ist, jedoch kaum ein Ukrainer rechnete 2014 mit dem russischen Überfall auf die Krim und den Donbas.

Warum ich?

In unserer Vorstellungswelt gibt es Soldaten, die Krieg führen, und Zivilisten, die das nicht tun. Man hat sogar das internationale Kriegsrecht danach aufgebaut. Warum? Weil sich herausgestellt hat, dass das eroberte Territorium weniger Gewinn abwirft, wenn die eigenen Soldaten plündern, brandschatzen, vergewaltigen und nur Not und Elend zurücklassen. Um die Beute bei den Befehlshabern abzuliefern und nicht bei den einfachen Soldaten, sollen Zivilisten und Infrastruktur geschont werden. Trotz allem sind Sie, ihr Besitz, ihr Körper und ihre soziale Stellung ein Kriegsziel.

Kommen wir direkt zur brutalen Realität: Als Frau droht Ihnen in einem von feindlichen Truppen kontrollierten Gebiet jederzeit eine Vergewaltigung. Doch damit nicht genug, dass Sie zum Sex gezwungen werden, häufig folgen auch noch grausamste Misshandlungen, Verstümmelungen und Folter. Letzteres wird Ihnen auch als Mann blühen, hier ist jedoch oft die vollständige Auslöschung das Ziel. Ausführende sind oft Soldaten, die ihre Todesangst abbauen, es kann aber auch Teil der Kriegsführung sein, angeordnet um die Zivilbevölkerung zu terrorisieren und zu unterwerfen.

Mindestens 20.000 Kinder wurden von den Russen in der Ukraine entführt, eine dermaßen hohe Zahl kann keine Folge von Kriegswirren sein. Es handelt sich hier um eine gut vorbereitete Aktion, um mit Terror gegen die Bevölkerung den Verteidigungswillen zu brechen.

In Srebrenica ermordeten serbische Soldaten der Republika Srpska 8000 bosnische Männer und Jungen. Vor den Augen der UN-Blauhelmsoldaten wurden die Männer aus der Bevölkerung herausselektiert und zur Ermordung abtransportiert. Die Durchführung solcher Massenexekutionen passiert nicht zufällig: Busse und Lastwagen zum Transport, tausende Augenbinden, Bagger die Massengräber ausheben sind nicht plötzlich vorhanden, all das muss gezielt geplant und organisiert werden.

Die Einwohner von Butscha, die Einwohner von Gaza, die Einwohner von Srebrenica - waren Zivilisten, die zwei Jahre vor dem Massaker noch wähnten, in ihrem Dorf alt zu werden.

Was also tun?

Den ersten Schritt haben Sie bereits getan, Sie lesen dieses Buch. Sie sind also bereits zur selben Schlussfolgerung wie ich gelangt, es muss etwas getan werden. Nur was genau?

Auf Glück hoffen ist eine Möglichkeit, allerdings ist Glück leider nicht auf Bestellung lieferbar. Also bleibt uns nur Eigenverantwortung durch Vorbereitung auf mögliche Szenarien.

DER KRIEG IN VERSCHIEDENEN ESKALATIONSSTUFEN

Wenn politische Spannungen eskalieren, gibt es nicht zwingend Krieg, genauer gesagt, gibt es nicht zwingend nur eine Art von Krieg, sondern Angriffe in verschiedenen Eskalationsstufen. Jeder Konflikt ist anders und den Streitparteien stehen unterschiedliche Mittel zur Verfügung, dem Gegner Schaden zuzufügen.

Dazu werden wir uns zuerst den Krieg in verschiedenen Eskalationsstufen vorstellen und uns zu jeder dieser Stufen geeignete Maßnahmen überlegen.

Später werden Sie Pläne erstellen und diese mit anderen Menschen besprechen. Vorsorge treffen und Lösungen für problematische Situationen finden.

Zuerst aber verschaffen wir uns einen Überblick über die verschiedenen Eskalationsstufen der heutigen Kriegsführung:

1.Stufe

Informationskrieg

Cyberkriegsführung

2. Stufe

Sabotage

Hybride Anschläge

Staatlich gelenkter Terrorismus

3. Stufe

Konventioneller Krieg

Invasion

Einsatz von Massenvernichtungswaffen

Der Informationskrieg: Eine unsichtbare Bedrohung

In der heutigen digital vernetzten Welt ist der Informationskrieg zu einer der gefährlichsten und effektivsten Formen der modernen Kriegsführung geworden. Staaten, Organisationen und Interessengruppen nutzen gezielt Fehlinformationen, Propaganda und Fake News, um Gesellschaften zu destabilisieren, politische Entscheidungen zu beeinflussen und ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Während traditionelle Kriege mit Waffen geführt werden, findet der Informationskrieg in den Köpfen der Menschen statt – subtil, oft unbemerkt und mit langfristigen Folgen. Doch was genau ist der Informationskrieg, wie funktioniert er und wie kann man sich dagegen schützen?

Die Mechanismen des Informationskriegs

Der Informationskrieg basiert auf der gezielten Verbreitung von Fehlinformationen und der Manipulation der öffentlichen Meinung. Dabei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz. Eine der häufigsten ist die Verbreitung von Fake News und Desinformation, also absichtlich verfälschte oder aus dem Zusammenhang gerissene Informationen, die durch soziale Medien oder Nachrichtenportale gestreut werden. Ziel ist es, Misstrauen zu säen, Feindbilder aufzubauen und die Gesellschaft zu spalten.

Ein weiteres zentrales Element ist die Propaganda, die oft durch nicht staatlich kontrollierte Medien oder anonyme Internetplattformen verbreitet wird. Sie zeichnet sich durch übertrieben einseitige Darstellungen und eine gezielte Emotionalisierung aus. Durch wiederholte Botschaften soll das Publikum in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, mit dem Ziel, Angst oder Hass gegen eine bestimmte Gruppe oder Nation zu schüren.

Mit der zunehmenden Digitalisierung ist auch die Manipulation in sozialen Medien ein wichtiges Instrument des Informationskriegs geworden. Hier kommen sogenannte Bots und Trolle zum Einsatz – automatisierte Programme oder bezahlte Nutzer, die politische Diskussionen in eine bestimmte Richtung lenken. Sie treten oft zu Hunderten auf und erzeugen so künstlich Trends, verbreiten Gerüchte und verstärken bestimmte Meinungen, um den Eindruck zu erwecken, dass eine Mehrheit diese Ansichten teilt.

Die Folgen des Informationskriegs sind weitreichend. Er untergräbt das Vertrauen der Bevölkerung in demokratische Institutionen, politische Lager radikalisieren sich und Gesellschaften werden tief gespalten. Ein Beispiel hierfür ist die gezielte Beeinflussung von Wahlen durch soziale Medien, wie es in den USA, Großbritannien oder Deutschland mehrfach beobachtet wurde.

Zudem kann Informationskrieg dazu genutzt werden, reale militärische Konflikte vorzubereiten oder zu legitimieren. Im Vorfeld von Kriegen oder internationalen Krisen werden oft gezielt Fehlinformationen verbreitet, um Gegner als Bedrohung darzustellen und die eigene Bevölkerung auf eine bestimmte Haltung einzustimmen. So spielte etwa Propaganda eine entscheidende Rolle in den Konflikten in Syrien, der Ukraine oder im Nahen Osten.

Um sich gegen die Manipulation durch den Informationskrieg zu wappnen, sind mehrere Maßnahmen notwendig. An erster Stelle steht die Medienkompetenz. Wir Menschen sollten lernen, Informationen kritisch zu hinterfragen, verschiedene Quellen zu vergleichen und uns nicht von reißerischen Schlagzeilen oder emotionalisierten Botschaften blenden zu lassen. Es ist wichtig, seriöse Nachrichtenquellen von unseriösen zu unterscheiden und Falschmeldungen durch Faktenchecks zu entlarven. Durch die Entwicklung von KI Tools, die auf Knopfdruck ein destruktives Foto oder Video von jedem Politiker oder einen erfundenen Skandal täuschend echt erzeugen können, stehen wir hier vor der Aufgabe, uns nicht durch gut gemachte Tricks blenden zu lassen. Zudem müssen wir lernen, verantwortungsvoll mit Informationen umzugehen. Nicht alles sofort teilen, was man liest, sondern erst prüfen, ob die Quelle glaubwürdig ist. Eine einfache Google-Suche oder der Abgleich mit anderen Nachrichtenportalen kann helfen, Desinformation zu erkennen.

Auch der bewusste Umgang mit sozialen Medien ist von Bedeutung. Auffällige Profile mit extremen oder wiederholenden Inhalten sollten skeptisch betrachtet werden, da Sie oft Teil koordinierter Manipulationskampagnen sind.