15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: mareverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

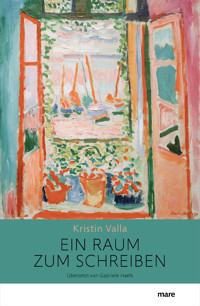

Obwohl sie mit dreißig mehrere international beachtete Romane veröffentlich hat, stellt Kristin Valla mit Anfang vierzig fest, dass niemand – nicht einmal sie selbst – sie noch als Schriftstellerin betrachtet. Inzwischen ist sie Mutter geworden, ihr ehemaliges Arbeitszimmer in der kleinen Osloer Wohnung zum Kinderzimmer, und im Kreise anderer Kreativer fragt schon längst niemand mehr, woran sie gerade arbeitet. So fasst sie den Entschluss, sich den verlorenen Schaffensraum zurückzuerobern, und begibt sich auf zwei parallele Reisen. Die erste führt sie – auf der Suche nach einem eigenen Arbeitsdomizil am Meer – nach Südfrankreich, die zweite auf die Spuren berühmter Literatinnen wie Daphne du Maurier, Selma Lagerlöf, Toni Morrison oder Chimamanda Ngozi Adichie, für die das Recht auf einen eigenen Raum zum Schreiben alles andere als selbstverständlich war.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Kristin Valla

EIN RAUM ZUM SCHREIBEN

Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs

Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel Egne steder bei Kagge Forlag AS, Oslo.

Copyright © 2023 by Kristin Valla

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor.

Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Verlag dankt NORLA für die Förderung dieser Übersetzung.

© 2025 by mareverlag, Hamburg

Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag

Coverabbildung Henri Matisse / VG Bild-Kunst

DatenkonvertierungE-Book Bookwire

ISBN E-Book: 978-3-86648-848-9

ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-737-6

www.mare.de

INHALT

RÜCKZUG

DAS ANGEBOT

DIE DENKSTELLE

BESESSENHEIT

DER RING

INNENLEBEN

BESITZEN

WENDEPUNKT

NACHWORT UND DANK

QUELLEN

Über das Buch

RÜCKZUG

Als ich klein war, hatte ich ein Spiel für die langen, schneereichen Winter von Nordland, wo ich aufgewachsen bin. Ich ging auf ein Feld hinter der Trafostation, die das ganze Dorf mit Strom versorgte, und zeichnete die Umrisse eines Hauses. Mit den Füßen markierte ich, wo die Wände stehen sollten, ich machte Öffnungen für die Türen und Fenster, ich malte eine Veranda in den tiefen Schnee. Ich freute mich über mein Haus, ging oft hin und spielte dort allein. Das Haus war, trotz des konkreten Umrisses, ein Ort, der vor allem in meiner Fantasie existierte. Und ich wusste ja, dass der Wind nach und nach meine Spuren verwehen würde, wenn ich zurück in das große Haus ging, wo ich mit meinen Eltern und meiner Schwester wohnte. Bald würden diese Spuren zu kaum sichtbaren Vertiefungen im Schnee reduziert sein, um dann ganz zu verschwinden.

In dem Jahr, in dem ich einundvierzig wurde, kaufte ich ein Haus im Dorf Roquebrun im Südwesten Frankreichs, vierzig Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Zu diesem Zeitpunkt war ich seit vielen Jahren verheiratet und hatte zwei Söhne an der Schwelle zu den Teenagerjahren, aber weder mein Mann noch unsere Kinder hatten je den Wunsch geäußert, ein Haus im Ausland zu besitzen.

Das Haus gehörte nur mir. Ich kaufte es für mich selbst, mit geliehenem Geld. Das belastete unsere Familienökonomie auf eine wenig günstige Weise, und eine kluge Investition war es auch nicht, da Häuser in dieser Gegend eigentlich nie im Wert stiegen.

Es war kein schönes Haus. Ehrlich gesagt war es sogar ziemlich hässlich: ein kleines Steinhaus mit rissigen Fensterläden und zerbröckelnden Mauern, wo eine alte, von niemandem gepflegte Kletterpflanze ihre verdorrten Zweige über die Fassade ausbreitete. Die Räume im Haus waren dunkel und eng und im Laufe der Jahrzehnte von immer neuen Besitzern renoviert worden, je nachdem, was in Bezug auf Modernisierung und Komfort gerade angesagt war. Dennoch gab es an dem Haus nichts, was modern oder komfortabel gewesen wäre.

Auf der Rückseite lag, mit Blick auf eine Hügelkette, eine Terrasse, nach Norden hin und arm an Sonne. Über der einen Gartentür war die Jahreszahl 1879 in Stein gehauen, aber das Haus an sich sei wohl um einiges älter, sagte die Maklerin, denn die Geschichte des Dorfes ließ sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen.

Ein halbes Jahr zuvor hatte ich im Osloer Literaturhaus den amerikanischen Autor John Irving interviewt. In jenem Winter hatte ich als Magazinredakteurin bei der Tageszeitung Aftenposten aufgehört und mich selbstständig gemacht. Es war mir leichtgefallen, diesen Auftrag anzunehmen, vielleicht fühlte ich mich auch ein wenig geschmeichelt, weil ich als Gesprächspartnerin für diesen weltbekannten Schriftsteller ausersehen war. Eine gute Stunde lang redeten wir vor Publikum miteinander, dann gingen wir zum Essen in ein in der Nähe gelegenes Restaurant. Der Verlag hatte außerdem einen jungen Debütanten aus den USA eingeladen, dessen Erstlingsroman bereits in mehrere Länder verkauft war; auch Irvings norwegischer Verlag hatte sich soeben die Rechte gesichert. Bei diesem Essen kam ich zwischen John Irving und diesem jungen Autor zu sitzen. Die beiden waren bald ins Gespräch vertieft, denn der Ältere schien aufrichtig interessiert an dem Jüngeren zu sein, der ihn möglicherweise an sich selbst in jungen Jahren erinnerte, während der Jüngere Lebensweisheit, Erfahrungen und Ratschläge des Älteren aufsaugte.

Bei diesem lebhaften Austausch war ich eigentlich überflüssig. Ich schwieg und hörte den beiden zu, versuchte, langsam zu essen, um nicht vor meinen Tischherren fertig zu sein, aber das war schwierig, denn sie waren dermaßen voneinander absorbiert, dass sie kaum Zeit für ihre Mahlzeit hatten. Irgendwann während des Gesprächs, als es zu einer natürlichen Pause kam, hätte ich sagen können, dass auch ich meinen ersten Roman veröffentlicht hatte, als ich im Alter des jungen Amerikaners war. Ich hätte sagen können, dass auch mein Buch in mehrere Länder verkauft worden war, ich hätte meine Erfahrungen mit ihm teilen können, aber das tat ich nicht, denn ich kam ganz einfach nicht auf diese Idee. Ich hatte inzwischen schon lange nichts mehr veröffentlicht. Aus irgendeinem Grund kam mir mein eigenes Schreiben überhaupt nicht wichtig vor. Stattdessen hörte ich aufmerksam zu, nickte freundlich und interessiert, spielte meine Rolle, die vor allem daraus bestand, für die beiden eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, nicht viel anders als die schweren roten Portieren, die unser kleines Chambre séparée mit Wärme und Harmonie erfüllten.

Als ich mit der Straßenbahn nach Hause fuhr, überlegte ich, wie es so weit gekommen war. Wieso hatte ich mich aus einer jungen, vielversprechenden Autorin in eine Portiere verwandelt? Ich stieg aus der Straßenbahn aus, schlenderte durch das gepflegte Viertel, in dem ich wohnte, schloss die Tür zu unserer Wohnung im Vierparteienhaus auf, wo mein Mann vor dem Fernseher saß. Wie immer fragte er, wie es gelaufen sei, und ich antwortete, alles sei gut gelaufen. Das stimmte ja auch, denn im Großen und Ganzen war es für mich ein angenehmer Abend gewesen. Aber gerade dies machte mir auch zu schaffen, denn hätte mein eigenes Schweigen mich nicht mehr empören müssen? Hätte ich mir nicht vielmehr Gedanken darüber machen müssen, warum ich keine Bücher mehr schrieb, nachdem ich geheiratet und Kinder bekommen hatte? So dachte ich selten. In regelmäßigen Abständen ging ich auf Reisen, in dem Versuch, meine schlafenden Autorinneninstinkte zu wecken. Kurze, hektische Schichten in geliehenen Zimmern oder Wohnungen, dann kam ich nach Hause, satt und zufrieden, als ob ich einen Hunger gestillt hätte, der meinen Magen nur ausnahmsweise knurren ließ. Eigentlich fehlte mir das Schreiben nicht. Ich war nicht unzufrieden, nicht frustriert. Im Gegenteil, oft empfand ich eine tiefe Dankbarkeit für meine Familie, für unser Zuhause und unser Leben. Wenn mich jemand nach meinem Beruf fragte, antwortete ich niemals, ich sei Schriftstellerin.

»Jetzt hast du wieder Zeit zum Schreiben«, sagte mein Verleger, als ich mein neues Dasein als Freiberuflerin antrat. Er lud mich zum Kaffee ein, ich fuhr mit der Straßenbahn zum Verlag, dankbar dafür, dass ich überhaupt einen Verleger hatte, besorgt, weil ich ihm nicht eine einzige Idee vorstellen konnte. Wir plauderten ein wenig, was zu keinem besonderen Ergebnis führte. Als ich den Verlag verließ, kamen mir Zweifel, ob ich überhaupt noch Schriftstellerin sein wollte; vielleicht war das ein Titel, mit dem ich mich schmückte, ohne wirklich schreiben zu wollen. Je mehr ich darüber nachdachte, umso überzeugter wurde ich, dass meine beiden Romane, die ich mit Ende zwanzig geschrieben und veröffentlicht hatte, pure Zufälle gewesen waren.

Ich hatte mir seither gesagt, dass ich nicht schrieb, weil ich nie allein war und keine Zeit hatte. Jetzt hatte ich keine feste Stelle mehr, hatte jeden Tag viele Stunden lang das Haus für mich, außerdem hatte ich von meinem ehemaligen Arbeitgeber eine großzügige Abfindung bekommen. Dennoch machte ich mehr oder weniger dasselbe wie zuvor: Ich schrieb Artikel und redigierte Texte, die andere geschrieben hatten, übernahm eine Kolumne in der Zeitung, die ich gerade erst verlassen hatte, interviewte andere Autorinnen und Autoren. Alles, was, seit ich geheiratet und Kinder bekommen hatte, in mir schlummerte, sollte nun erweckt werden, aber es kam nicht heraus, es blieb mit erstaunlicher Widerstandskraft in mir stecken.

Ich hatte nämlich vergessen, dass Literatur sich nicht an Arbeitszeiten hält. Wenn ich sie herbeizurufen versuchte, kam sie erst, wenn ihr selbst das eben passte. In den Stunden zwischen acht und drei setzte ich eine Gedankenarbeit in Gang, die schließlich die ganze Zeit weiterging, rund um die Uhr, und die unterbrochen wurde, wenn meine Kinder nach Schulschluss zur Tür hereinkamen. Ich befahl den Gedanken, die mehr und mehr Platz in mir einnahmen, zu schweigen, einige waren klein und scheinbar belanglos, andere üppiger und voller Verheißungen. Die Jungen machten sich breit in den Zimmern, mit Schultaschen und Geräuschen und Klamotten, die sie abstreiften, sie verlangten Essen und Trinken und Hilfe bei den Hausaufgaben, einen bestimmten Pullover, den ich zu waschen vergessen hatte, Wünsche, auf die ich einzugehen versuchte, aber die ich nicht erfüllen konnte, weil ich in Wirklichkeit an einem anderen Ort weilte. Ich kochte, während ich mich an diesen Ort sehnte, der nur als abstrakte Vorstellung existierte, saß am Esstisch und hörte Gesprächen zu, denen ich nicht folgen und an denen ich mich nicht beteiligen konnte, weil ich Angst hatte, sie würden meine fortlaufende Gedankenarbeit stören. Eine Arbeit, aus der vielleicht etwas werden könnte, wenn ich dafür sorgte, dass sie nicht angehalten würde.

Allmählich verspürte ich eine tiefe Trauer darüber, dass ich in der Wohnung, die unser Zuhause war, keine Literatur schreiben konnte. Es war eine dermaßen übertriebene Trauer, dass ich sie mit niemandem zu teilen wagte, aber sie belastete mich so sehr, dass Familie und Freunde es schließlich bemerkten. Ich brach wegen Kleinigkeiten in Tränen aus, war reizbar und ungeduldig, ich nutzte jede Gelegenheit, um allein zu sein, dennoch war ich nie allein genug. Morgens konnte ich im Bett unter der Decke liegen und darauf warten, dass sich das Haus leerte. Ich wartete auf die Abwesenheit von Mann und Kindern, freute mich darauf. Mein jüngerer Sohn öffnete die Tür, um mir einen Kuss zu geben, ich streckte ihm die Arme entgegen und dachte: Ich liebe dich, aber du musst mich in Ruhe lassen. Zum ersten Mal in zehn Jahren konnte ich den ganzen Tag zu Hause sein und schreiben, ich konnte mir meine Zeit selbst einteilen. Aber es war, als hätte das einen Irrsinn in mir erweckt; sowie ich den Schlüssel in der Tür hörte und die Schultaschen auf den Boden polterten, hatte ich das Gefühl, dass dieses Schwere auf mich geworfen würde, dass es mich gewissermaßen nach unten drückte. »Könnt ihr versuchen, leise zu sein«, sagte ich zu den Jungen, zuerst beherrscht, dann immer lauter, wenn sie nicht hörten, bis ich schließlich fast schon schrie.

Ich dachte: Ich stecke fest in diesem Haus. Hier gibt es keinen Platz für mich und meine Arbeit. Ich dachte: Ich liebe meine Familie, aber ich liebe auch die Stille, wo die einsamen, unnützen Gedanken wohnen können.

*

»Hier sitze ich und leide und kann nicht arbeiten«, schrieb Amalie Skram im September 1893 an ihren Ehemann Erik Skram. »Ich muss mich überhaupt vollkommen sicher und allein fühlen können, um über all diese Menschen zu schreiben. Ich darf keine Angst haben müssen, dass es klingelt oder dass irgendein irdisches Wesen mich stört. Und deshalb, mein liebenswerter, immer so umgänglicher und fürsorglicher Mann, nimm hin, dass es absolut notwendig ist, dass ich mir ein kleines Mansardenzimmer in der Nähe unserer Wohnung miete, wo ich mich ungestört an meine Arbeit setzen kann.«

Sie war siebenundvierzig Jahre alt und zum zweiten Mal verheiratet. Neun Jahre zuvor war sie nach Kopenhagen gekommen, um mit Erik in einer Wohnung in der Øster Farimagsgade 51 zu wohnen, »einer kleinen Puppenwohnung mit vier Zimmern«. Ihre Söhne, Jacob und Ludvig, fünfzehn und siebzehn Jahre alt, blieben in Norwegen, sie waren fast erwachsen, und Amalie Skram meinte, sie müssten jetzt allein zurechtkommen können. Seit Monaten hatte sie es aufgeschoben, ihnen von ihren Umzugsplänen zu erzählen. Als es sich nicht mehr vermeiden ließ, brachte sie es trotzdem nicht über sich. Eine Freundin wurde damit beauftragt, während Amalie weinend draußen auf der Straße hin und her lief.

Eine von Erik angefertigte Skizze der Kopenhagener Wohnung zeigt, dass er und Amalie dort beide ihr eigenes Arbeitszimmer hatten. In langen, detaillierten Briefen diskutierten sie, wie sie die Zimmer verteilen und einrichten wollten, welche Farben sie haben und wie sie möbliert werden sollten. Amalies Zimmer wurde in einem »frechen Karmoisin« gestrichen, und es war hier, in diesem roten Zimmer, dass die Schriftstellerin in ihr geweckt wurde. Die Schriftstellerin wurde nicht geboren, sie war ja schon vorhanden, hatte seit der Kindheit in Amalie gesteckt. Während des ersten Jahres vollendete Amalie ihren Debütroman Constance Ring. Im nächsten Jahr folgte der erste Band von Die Leute von Hellemyr, außerdem schrieb sie mehrere Erzählungen für Zeitschriften und zusammen mit Erik ein Theaterstück.

Aber sie machte sich Sorgen um ihre Söhne, denen das Geld für eine Ausbildung fehlte und die keine Arbeit fanden. Ludvig war krank und fühlte sich als Aushilfe im Laden seines Onkels überhaupt nicht wohl. Jacob war neuerdings arbeitslos, er hatte Möbel verkauft, Geld geliehen und das in der Stadt vertrunken. Amalie fuhr nach Norwegen und nahm Jacob mit zurück nach Kopenhagen. Im folgenden Jahr kam auch Ludvig; beide Jungen fanden Arbeit in der Stadt, und plötzlich hausten vier erwachsene Menschen und ein Dienstmädchen in der kleinen Puppenwohnung. Nun konnte Amalie keine Arbeitsruhe mehr finden. Sie kämpfte mit den Wörtern, die zwischen den frechroten Wänden so leicht zu ihr gekommen waren. »Ich muss sozusagen immer wieder in meinem Gehirn graben, um einen Stumpf von irgendetwas zu finden, einen haarfeinen, spiralförmigen, elastischen Stumpf, etwas, an dem ich dann ziehen kann«, schrieb sie im Frühjahr 1889 am Erik, als sie in Norwegen war, um den dritten Band der Leute von Hellemyr zu vollenden. »Und wenn ich nicht loslassen kann, verschwindet aus meinem Gehirn alles, was ich will, und wenn das passiert, ist alles verloren, denn dann schnellt der elastische Faden zurück, und ich muss abermals graben und suchen, bis ich den Stumpf wiedergefunden habe …«

Als sie nach Kopenhagen zurückkehrte, war der Roman noch immer nicht fertig. Und sie stellte fest, dass sie schwanger war.

Amalie Skram war neunzehn, als sie zum ersten Mal Mutter wurde. Jetzt war sie zweiundvierzig. Als ihre Tochter Johanne geboren wurde, zog die Familie in eine neue Wohnung in der Østersøgade 102, die aber noch immer nicht groß genug war und wo die Kindermädchen kamen und gingen. Sie schienen es dort nicht aushalten zu können, in der überfüllten Wohnung, wo Boten, Rechnungen, unerwartete Besucher einander die Klinke in die Hand gaben und wo es der übernächtigten, reizbaren Mutter nicht mehr gelang, höflich zu sein. Sie war unglücklich, wenn das Schreiben sie von Johanne wegholte, und unglücklich, wenn Johanne das Schreiben störte, die Bücher drückten wie »eine Last von tausend Kilo« auf ihre Schultern. Als sie Verraten schrieb, konnte sie einige Wochen bei Freunden in Frederiksberg wohnen. Erik kümmerte sich um Johanne, aber Amalie war so erschöpft, dass sie an den ersten Tagen rein gar nichts schaffte. Sie hustete und schlief schlecht, und Schreiben war eine Qual. »Ich sitze hier Stunde um Stunde mit dem Bleistift in der Hand und dem Papier vor mir, und ich gräme mich nur, während meine Gedanken auseinanderstieben und sich durch die Arbeit nicht einfangen lassen«, schrieb sie an Erik. »Es ist ein schrecklicher Zustand. Was soll ich armer Mensch denn nur machen!«

Am Ende bekam Amalie ihr Arbeitszimmer. Es lag in der Ryesgade, »ein wunderbar ruhiges, schrecklich tristes und düsteres Zimmer zum Schreiben, das wie geschaffen dafür ist, zu grübeln und mich zu grämen, denn schreiben kann ich nicht mehr«, schrieb sie an eine Freundin.

Sie kam nicht weiter. Das Schreiben war noch immer eine Quälerei, das Zimmer war keine Hilfe, die Arbeitskraft, dieser Druck, auf den sie sich verlassen hatte, schien sie ganz und gar im Stich gelassen zu haben.

*

»Warum mietest du dir nicht einfach ein Arbeitszimmer?«, fragte eine Freundin, als ich ihr von meinem Problem erzählte, das keinen Namen hatte. Sie zitierte Virginia Woolf, die geschrieben hatte, dass Frauen Geld und ein eigenes Zimmer brauchten, um Romane schreiben zu können. Nun hätte ich doch meine Abfindung, argumentierte die Freundin, was, wenn ich mir in der Nähe meiner Wohnung eine kleine Schreibstube zulegte, in die ich jeden Tag gehen könnte? Ich wusste nicht, was ich meiner Freundin antworten sollte, denn ich hatte Ein Zimmer für sich allein nicht gelesen, ich zitierte nur gern daraus. Ich hatte das Buch zwar zu Hause, wo es seit mehreren Jahren unangerührt im Bücherregal stand, in einer norwegischen Neuübersetzung, die mir zugesandt worden war, als ich noch bei der Zeitung arbeitete. Vielleicht hatte ich sie mit dem Gedanken mit nach Hause genommen, dass ich darüber schreiben könnte. Dazu war es aber nie gekommen. Nun waren die Seiten leicht vergilbt, der Verlagsstempel auf dem Titelblatt war kaum noch zu sehen.

Ein Zimmer für mich allein, dachte ich und zog das Buch aus dem Regal, wer hat denn keins? Dann hob ich den Blick und schaute mich in der Wohnung um, in die wir gezogen waren, als unser Jüngster gerade Laufen gelernt hatte. Zehn Jahre hatten wir gebraucht, um diese Wohnung zu renovieren. Wir hatten das Untergeschoss ausgegraben, hatten Treppen verlegt, hatten Wände eingerissen und Architekten angeheuert, um eine neue, unseren Bedürfnissen angepasste Lösung zu zeichnen.

Nicht ein einziges Mal hatte ich bei diesem Prozess gedacht, dass ich vielleicht ein Zimmer für mich allein brauchte. Meine Kinder hatten jedes ein eigenes Zimmer, ich nicht.

Abends, wenn die Kinder im Bett lagen, setzte ich mich mit dem Laptop auf den Knien hin und sah mir Häuser an. Ich wusste nicht, wonach ich suchte, vorläufig war es nur ein Spiel, denn ich hatte nicht genug Geld, um ein Haus zu kaufen, und ich hatte auch kein festes Einkommen, worauf die Bank deutlich hinwies, als ich anrief, um mich nach einem kleinen Darlehen zu erkundigen. Im einen Moment war ich an einem See in Østre Viken, im nächsten an der dänischen Nordküste, in Österås fand ich eine ehemalige Feuerwache, die Türme und Pumpen aufwies, aber weder Wasser noch Strom. Ich stellte Listen darüber auf, was ich mir für meine Schreibstube wünschte, Kriterien, die dort, wo ich wohnte, kaum zu erfüllen waren, vor allem, wenn man kein Geld hatte, aber leichter, wenn man sich in Europa südwärts bewegte, an Orte, die auf der norwegischen Touristenkarte eher keine Rolle spielten. Ich schickte E-Mails an Makler, das war schließlich unverbindlich, skizzierte in knapper Form, wonach ich suchte: etwas Billiges, am liebsten mit einem kleinen Garten, gern etwas zum Renovieren, etwas, das ich selbst gestalten könnte. Die Makler antworteten mit Auskünften über Sonnenverhältnisse und Bademöglichkeiten, Parkbedingungen und die Entfernung zum nächsten Flughafen. Ich versuchte zu erklären, dass ich weder schwimmen noch mich sonnen wollte, ich wollte arbeiten. Zum ersten Mal, seit ich geheiratet und Kinder bekommen hatte, wollte ich einen Roman schreiben.

Damals gab es einen Direktflug von Oslo nach Béziers, und den nahm ich beim ersten Mal. Der Flugplatz von Béziers bestand aus vier Stuhlreihen und einem Laufband fürs Gepäck und wurde nur von der Billigfluggesellschaft bedient, mit der ich gekommen war. Die Verbindung würde einen Monat später eingestellt werden, aber das hatte ich offenbar noch nicht richtig verinnerlicht, ich schien mich in einer Art Wachtraum zu befinden, wo solche Realitäten keine Rolle spielten. Vielleicht hatte deshalb mein Mann auch so wenige Fragen nach meiner Reise gestellt, er betrachtete sie als fixe Idee, die sich nur kurieren ließ, indem ich sie auslebte.

Ich holte den Mietwagen und fuhr zum ersten Mal hinein in die okzitanische Landschaft. Die Sonne stand tief über den Hügeln, am Straßenrand tauchten Wegweiser zu unbekannten Dörfern auf, schlichte Steinhäuser mitten in den Weinbergen, hier und da ein Gartencenter, das für diesen Tag schon seine Tore geschlossen hatte. Es war schon Abend, als ich in Béziers eintraf. Ich irrte durch Nebenstraßen, kam vorbei an dunklen Schaufenstern, bis ich eine Stelle fand, wo ich mein Auto abstellen konnte. Das Studio, das ich gemietet hatte, lag in einem alten Mietshaus beim Busbahnhof. Der Besitzer nahm meinen Koffer und trug ihn vier Etagen hoch, erklärte mir WLAN und Klimaanlage und wünschte mir einen schönen Aufenthalt.

Vom Fenster aus konnte ich die Busse sehen, wenn sie unten auf die Straße hinausfuhren. Von der Anzeige über der Windschutzscheibe leuchteten mir Namen von Dörfern und Kleinstädten entgegen, sie sagten mir nichts. Eigentlich wusste ich gar nicht, wo ich war. Das Studio gefiel mir, war aber auch unpersönlich, eingerichtet, um Hunderten von potenziellen Gästen entgegenzukommen. Nichts dort hätte ich mir selbst ausgesucht. Ich öffnete meinen Koffer, nahm zwei dünne T-Shirts heraus, legte meine Bücher auf den Nachttisch und stellte die Zahnbürste ins Regal im Badezimmer. Durch diese einfachen Übungen versuchte ich, mir das Zimmer anzueignen, aber es gelang mir nicht richtig, das Studio war noch immer glatt und unpersönlich. Es gab dort keine wirkliche Anwesenheit. Vielleicht musste es so sein, an Orten, an die niemand gehörte.

»Ich habe mich gefragt, wenn man irgendeinen Menschen allein in ein Zimmer setzt, ohne äußere Einflüsse, ob es dann am Ende dazu kommen wird, dass dieser Mensch anfängt zu schreiben«, schreibt Kjersti Annesdatter Skomsvold in Den andre forsvinninga (»Das zweite Verschwinden«).

Ich habe mich das auch gefragt. Im Mittelalter traten fast alle schreibenden Frauen eine Art freiwilligen Rückzug an. Eines der ersten von einer Frau geschriebenen Bücher in englischer Sprache stammt von Juliana von Norwich, einer Reklusin. Das war eine Bezeichnung für Menschen, die sich für ein vollständig von der Umwelt isoliertes Leben entschieden. Juliana war Mitte dreißig, als sie sich in einer kleinen Zelle in der St. Julian’s Church in Norwich einmauern ließ. Hier wollte sie bis zu ihrem Tod eingesperrt sein. In dieser Kammer hatte sie drei Fenster: eines zur Kirche, durch das sie die Kommunion und andere Sakramente empfing, eines für die Gehilfin, die ihr Brot und Wasser brachte, und eins zum Kirchhof und der Straße draußen. Eine Tür gab es nicht. In den vielen Jahrzehnten bis zu ihrem Tod hat Juliana diese Zelle vermutlich nie mehr verlassen.

Wir wissen nicht viel über Juliana von Norwich. Das Wenige, was uns über sie bekannt ist, stammt vor allem aus ihrem Buch Sixteen Revelations of Divine Love, von dem es zwei Versionen gibt, eine kurze und eine lange. Wir wissen, dass sie mit etwa dreißig Jahren an der Pest erkrankte, was im mittelalterlichen Norwich nicht selten vorkam, und dass sie bereits frühere Pestausbrüche überlebt hatte. Diesmal, im Mai 1373, ging es ihr so schlecht, dass ein Priester kam, um ihr die letzte Ölung zu bringen. In den folgenden Stunden erlebte sie das, was sie als eine Reihe von Offenbarungen beschreibt, in denen Christus selbst vor sie hintrat und ihr versicherte, dass alles gut gehen würde. Die Visionen bewahrheiteten sich, denn Juliana wurde wirklich wieder gesund, und sie beschloss, für den Rest ihres Lebens über das nachzudenken, was sie gesehen hatte. Vielleicht war sie verheiratet, als sie sich zurückzog. Vielleicht hatte sie auch Kinder, darüber sagt sie nichts. Es gibt Quellen, nach denen sie fast neunzig Jahre alt wurde, was bedeutet, dass sie über fünfzig Jahre in ihrer Zelle in der Kirchenmauer im Hafen von Norwich saß. Es ist ein Dasein, das in vieler Hinsicht extrem wirkt, das ihr aber vermutlich als das Gegenteil erschien: als eine Form von Freiheit. Nicht als Freiheit in Form von Möglichkeiten, Rechten oder Entscheidungen, sondern als Freiheit von – der Freiheit von Störungen, von äußerer Einwirkung, von anderen Verpflichtungen.

»Ich würde mich gern aus der Welt zurückziehen«, schreibt sechshundert Jahre später die französisch-marokkanische Schriftstellerin Leïla Slimani in ihrem Buch Der Duft der Blumen bei Nacht. »Ich würde mich gern aus der Welt zurückziehen. In meinen Roman eintreten, wie man ins Kloster eintritt. Schweigen, Entsagung und völlige Unterwerfung unter meine Arbeit geloben. Ich würde mich gerne ausschließlich den Worten hingeben, das alltägliche Leben ganz und gar vergessen, mich um nichts sorgen als das Schicksal meiner Figuren.«

Sie sitzt in einem Büro in Paris, es ist klein und dunkel, »eng wie ein Nest«, und arbeitet an einem Roman. Jeden Morgen, wenn sie die Kinder in die Schule gebracht hat, klettert sie die Treppen zu diesem Büro hoch, das hoch über der Stadt liegt, mit einem Fenster zu einem Hinterhof. Sie schreibt bei geschlossener Tür und vorgezogenen Gardinen. Sitzt da jeden Tag, bis es dunkel wird, dann klettert sie wieder die Treppen hinunter und geht zu ihrer Familie.

»Heute ist kein guter Tag«, schreibt sie. »Ich sitze seit Stunden auf diesem Stuhl, und meine Figuren reden nicht mit mir. Nichts stellt sich ein. Weder ein Wort noch ein Bild, noch der Beginn einer Melodie, die mich dazu hinreißt, ein paar Sätze zu Papier zu bringen. Seit heute Morgen habe ich zu viel geraucht, meine Zeit im Internet vertrödelt, einen Mittagsschlaf gemacht, doch nichts ist passiert.«

Während der Arbeit an den früheren Romanen ist sie oft verreist, in Ferienhäuser auf dem Land oder Hotels in fremden Städten. Tagelang hat sie sich zurückgezogen und nach und nach das Gefühl für Zeit und Ort verloren. Um Dann schlaf auch du zu vollenden, verkroch sie sich in einem Haus in der Normandie. Hier begegnete sie keinem Menschen, duschte nicht, ging nicht ans Telefon, lief in dem großen, stillen Haus von früh bis spät im Schlafanzug herum, ließ alle Verpflichtungen los. Mitten in der Nacht wachte sie auf, in etwas, das ihr plötzlich als Traum erschien. »In meinem Zimmer herrschte eine entsetzliche Unordnung«, schreibt sie. »Das Bett war übersät mit Büchern, Zetteln, trockenen Briochekrümeln. Sicher lag es an dieser Brioche, dass ich eines Nachts aus dem Schlaf hochgeschreckt bin. Mein Computer stand aufgeklappt neben mir, und als ich das Licht anmachte, sah ich, dass meine Arme, meine Bücher, meine Laken vollständig mit Ameisen bedeckt waren, die wie in einem Alptraum rasend schnell im Kreis herumkrabbelten. Selten in meinem Leben war ich so glücklich.«

*

Im Mietwagen legte ich jeden Tag mehrere Dutzend Kilometer zurück. Ich hielt in fremden Dörfern, saß auf fremden Marktplätzen, trank Kaffee, während ich die Menschen in meiner Umgebung beobachtete; sie wirkten bescheidener und freundlicher, als ich es aus anderen Teilen Frankreichs gewohnt war. Im Auto hatte ich eine Stofftasche mit Badeanzug und Handtuch, unterwegs hielt ich zum Baden bei Flüssen, Seen und mit Wasser gefüllten Felsmulden. Ich fühlte mich ungeheuer frei dabei, mich auf diese Weise fortzubewegen, aber ich verpflichtete mich zu nichts, ich verließ diese Orte ebenso leichten Herzens, wie ich sie aufgesucht hatte. An einem Tag fuhr ich zum Meer. Ich ging über die flachen Strände, die kein Ende zu nehmen schienen, sie waren offen, oft vom Wind gebeutelt, der Wind zerrte geradezu befreiend an mir, und als ich zurückfuhr, waren meine Haare verfilzt und meine Haut versalzen.

Wenn ich die Augen schloss und dann mein Haus vor mir sah, lag es immer am Meer. Einige Male am Rand einer Klippe, dann wieder am Strand, aber immer mit ungestörtem Blick auf das blaue Meer. Ich weiß nicht, warum das so war, vielleicht hing es zusammen mit Schriftstellerhäusern, die sich in meine Erinnerung eingebrannt hatten: Pablo Nerudas blau gestrichene hölzerne Dichterklause im Dorf Isla Negra in Chile, dicht bei einem Strand, an dem man spazieren gehen und Steine springen lassen konnte. Marguerite Duras’ Wohnung am Strand von Trouville, im eleganten Hôtel des Roches Noires, wo auch Marcel Proust fünfzehn Jahre lang regelmäßig als Gast weilte. John Le Carrés Heim hoch über den Felsen von Cornwall, zwei verfallene Steinhäuser, spontan gekauft, als er mitten in einer Scheidung steckte, bezahlt mit seinem Honorar für Der Spion, der aus der Kälte kam.

Vielleicht lag es daran, dass ich am Meer aufgewachsen war. Meine ganze Kindheit und Jugend hatte ich mit Blick auf den Fjord verbracht, alle meine frühen Erinnerungen waren mit dem Meer verbunden. Die Strände von Okzitanien ähnelten den Stränden bei mir zu Hause; sie hatten etwas Wildes an sich, als ob Menschen dort eigentlich nichts zu suchen hätten. Es gab nicht viele Häuser, nur niedrige Sanddünen mit Grasbüscheln und in der Sommersaison hier und da ein Restaurant.

Doch ein Haus am Meer konnte ich mir nicht leisten. Deshalb fuhr ich von der Küste fort und zu den Bergen hoch, zu Dörfern mit flachen Steinstränden an Flussufern und Kolken, in denen man baden konnte. Eines Tages stieß ich auf einen künstlichen See mitten im Binnenland. Ich zog meinen Badeanzug an und ließ mich am Ufer nieder, wo Olivenbäume, Weinranken und Kiefern wuchsen, blickte über den See, der nicht besonders groß war, aber doch so groß, dass ich mich in der Landschaft wiedererkannte. Es war eine Landschaft, die vielleicht schon immer in mir gespeichert gewesen war. Als Kind hatte ich in meinem Heimatdorf oft allein lange Spaziergänge gemacht und dabei gedichtet und fabuliert, dort hatte ich mit dem Schreiben angefangen, und vielleicht war es dieser Zustand, den ich die ganze Zeit wiederzufinden versuchte, mit seinem Licht, seiner Offenheit und dem Blick auf das Meer.

»Ich glaube, ich hatte ohne zu wissen von genau diesem Ort geträumt, davon, am Meer zu wohnen und meinen eigenen verwilderten Garten zu haben«, schreibt Patti Smith in M Train. »Die Umgebung hatte mich gründlich verhext, und es war ein Zauber, dessen Ursprung viel weiter zurücklag, als ich mich erinnern konnte.«

Sie war mit dem Zug von Manhattan nach Rockaway Beach gefahren, um einen Freund zu besuchen. Dieser Freund hatte dort draußen ein Café eröffnet. Normalerweise servierte er ihr Kaffee in ihrem Stammlokal in Manhattan, aber nun hatte er seinen eigenen Laden aufgemacht. Sie hatte ihm dabei mit etwas Geld geholfen, und er hatte ihr für den Rest ihres Lebens so viel schwarzen Kaffee versprochen, wie sie nur trinken konnte. Als sie nun dort saß, sah sie sich die Menschen in der Umgebung an, eine Mischung aus Arbeiterklassefamilien und angereisten Surfern. Die Stimmung war locker und fröhlich. Die Strandpromenade war wie ein Echo aus ihrer eigenen Jugendzeit in South Jersey, mit Promenaden wie Wildwood, Atlantic City und Ocean City, die allerdings geschäftiger und nicht so schön waren wie diese hier. Dies schien ihr ein perfekter Ort zu sein, ohne Reklametafeln und mit wenig Anzeichen für aufdringliche Kommerzialisierung.

Einmal hatte sie sich gewünscht, selbst ein Café zu betreiben. Vor vielen Jahren, als sie nach New York gekommen war, war ihr nichts so romantisch erschienen, wie in solchen kleinen Lokalen in Greenwich Village Poesie zu schreiben. Sie konnte es sich nicht leisten, dort zu essen, sie trank nur Kaffee. Etwas an der Stimmung dieser Orte machte es behaglich, dort zu sitzen, der kleine Tisch eine Art Portal in eine andere Welt, eine, die es nur in ihrem Inneren gab. Café Nerval, so sollte ihr Lokal heißen. Ein Zufluchtsort für Reisende und Dichter, mit dünnen türkischen Teppichen auf breiten Bodendielen, jeden Morgen würde sie die Tische mit aromatischem Tee abwischen, wie das in Chinatown üblich war. Dann lernte sie Fred kennen, und während sie noch grübelte, wie sie ihren Traum vom Café Wirklichkeit werden lassen sollte, sagte er: Komm mit mir nach Detroit. Er sagte: Wenn du mir innerhalb eines Jahres ein Kind schenkst, gehe ich mit dir an jeden Ort der Welt, ehe das Kind geboren wird.

Nun war sie fünfundsechzig Jahre alt. Fred war tot, die Kinder waren erwachsen und längst von zu Hause ausgezogen. Und hier war sie nun, im Café des Freundes, dem sie geholfen hatte, dieses Lokal zu eröffnen. Als sie zum Bahnhof zurückging, bemerkte sie an einem Bretterzaun ein handgeschriebenes Schild. Zu verkaufen, stand darauf. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, um einen Blick auf das Grundstück zu werfen, es war überwuchert und vollgestopft mit rostigem Schrott und alten Autoreifen, auch ein altes Fischerboot war dort hinterlassen worden. Und hinter alledem erahnte sie einen Bungalow, von der Art, wie ihn die Jahrmarktleute am Strand vor hundert Jahren als provisorische Wohnstätten errichtet hatten. Nur wenige davon existierten noch.

Zwei Tage später war sie wieder da. Sie lugte abermals durch den Zaun, notierte sich die Telefonnummer auf dem Schild. Dann ging sie auf die andere Straßenseite, kaufte sich einen Kaffee und setzte sich auf eine Bank am Strand. Sie hatte das Meer immer geliebt, obwohl sie nicht schwimmen konnte. Fred konnte das auch nicht, aber er liebte Boote; sie verbrachten viel Zeit damit, sich auf Ausflügen mit den Kindern nach Michigan alte Schlepper, Hausboote und Krabbenkutter anzusehen. Einmal hatten sie dabei ein altes Holzboot entdeckt, das zu verkaufen war. Sie nahmen es mit nach Hause und stellten es in den Garten hinter dem Haus, sie hatte eigentlich kein Interesse an Booten, aber sie half Fred, den Rumpf abzuschmirgeln, das Holz zu säubern und zu wachsen, und sie nähte kleine Vorhänge für die Fenster in der Kajüte. Dann stellte sich heraus, dass das Boot einen Motorschaden hatte. Sie hatten kein Geld für die Reparatur, beschlossen aber, das Boot im Garten stehen zu lassen, sie saßen dort an späten Sommerabenden, wenn die Kinder im Bett waren, und hörten sich im Radio Baseballspiele an. Nicht alle Träume müssen in die Tat umgesetzt werden, sagte Fred immer.

In Rockaway Beach konnte sie von einer Bank aus das Meer sehen. Der Bahnhof lag gleich in der Nähe, es war leicht, dort hinzugelangen. Und dann der Bungalow! »Der hatte mich sofort bezaubert«, schreibt sie in M Train. »Ich sah, wie er verwandelt werden könnte. In einen Ort zum Denken, zum Spaghettikochen, zum Kaffeeaufbrühen, einen Ort zum Schreiben.«

Eine Woche lang fuhr ich durch die Gegend und sah mir Häuser an. Die meisten standen bereits lange leer, einige schon seit mehreren Jahren, ich hatte das Gefühl, dass diese Häuser mich ebenso brauchten wie ich sie. Von dem Leben, das sie verlassen hatte, waren noch immer Spuren zu finden: Kerben in Türen, abgenutzte Fensterhaken, geblümte Tapeten, die irgendwann vielleicht voller Begeisterung geklebt worden waren und die sich jetzt großflächig von der Wand lösten. In diesen Häusern lag überall Staub und Schmutz, tote Kakerlaken in dunklen Ecken, dermaßen verdreckte Fensterscheiben, dass sich das Licht nur mit Mühe hindurchpressen konnte. Die meisten dieser Häuser sollten nur wenig kosten, und oft war es schwer einschätzen, welche Mittel es erfordern würde, sie instand zu setzen. Die Ausmaße der dringlichsten Aufgaben, wie Kanalisation und Strom, Dach und Statik, konnte man nur ahnen, man musste alles nehmen, wie es kam. Ich hatte keine Angst vor diesem Risiko. Vielleicht besaß ich nicht genug Erfahrung, um mir vorstellen zu können, was alles schiefgehen könnte. Wovor ich Angst hatte, war, die falsche Wahl zu treffen, nicht verstanden zu haben, was ich von einem Haus brauchte. Einige Male, wenn ich in besonders verfallenen Räumen stand, fragte ich mich, ob es zu spät sei, ob der Verfall so weit fortgeschritten sei, dass es nicht mehr möglich wäre, das wieder aufzubauen, was es einmal dort gegeben hatte.

Ich hatte hier nur mit Maklerinnen zu tun. Die meisten waren einige Jahre älter als ich, erfahrene, selbstsichere Damen, die mit Glaubwürdigkeit für den Wert dieser heruntergekommenen Häuser argumentierten und mit ehrlichem Interesse fragten, wozu ich so ein Haus eigentlich wollte. Meine Antworten waren kurz und vage, ich ließ durchblicken, dass ich verheiratet war, dass ich schon lange verheiratet war, dass ich Kinder hatte, die nicht mehr klein waren, aber dass das Haus, das ich kaufen wollte, mit diesem Leben nichts zu tun haben sollte. Ich sagte das nicht direkt, vielleicht fehlten mir die Worte, um zu erklären, was das Ziel meiner Reise war. Stattdessen begegnete ich ihren Fragen mit stillem Ausweichen.

In dem kleinen Ort Laurens wurde ich von einer Frau in meinem Alter durch ein nach einem Todesfall zu verkaufendes Haus geführt. Die Maklerin hatte ihre Tochter mitgebracht, es war mitten in den französischen Schulferien, das alles erklärte sie mir mit einem schuldbewussten Blick auf das Mädchen. Ich sah sie voller Sympathie und Verständnis an, sagte, ich hätte selbst zwei Söhne.

»Wie alt sind die?«, fragte sie.

»Neun und elf«, antwortete ich.

»Aber sie sind nicht hier?«

»Nein, sie sind in Oslo, zusammen mit meinem Mann.«

Die Maklerin nickte, als hätte ich ein Dasein skizziert, in dem sie mich problemlos unterbringen konnte.

»Die da ist zehn«, sagte sie und nickte zu ihrer Tochter hinüber.

Das Mädchen war fast so groß wie die Mutter, sie schlenderte hinter uns her, als wir uns durch das verfallene Haus bewegten. Sie war geduldig, hatte aber keinerlei Interesse an allem, was sie umgab, es musste ihr seltsam vorkommen, dass jemand sich etwas dermaßen Heruntergekommenes wünschen konnte. Bei mir erweckten diese Räume Lust. Eine Art Begehren, das bei der Begegnung mit Verfall und Vernachlässigung entzündet wurde.

»Darf man fragen, wozu das Haus dienen soll?«, fragte die Maklerin.

Ich schaute in ein kleines Schlafzimmer mit vier Betten, bei denen die geblümte Bettwäsche nur noch Reste von Farben aufwies. Sah die Tochter an, die an einem alten Lichtschalter herumspielte, wollte schon antworten, aber dann schaffte ich es doch nicht. Ich brachte es nicht über mich zu sagen, dass ich, eine verheiratete Frau mit zwei Kindern, in einem anderen Land ein Haus für mich selbst kaufen wollte.

Stattdessen sagte ich:

»Das ist für die Familie.«

DAS ANGEBOT

Bei der Maklerin in Roquebrun gab es nur ein Haus, das ich mir leisten konnte. Es war klein, nicht mehr als sechzig Quadratmeter, im Schaukasten war eine laminierte Version der Anzeige zu sehen, die ich im Netz gefunden hatte. Garten am Strand, stand in der Anzeige, als ich sie zum ersten Mal sah. Ich dachte, das sei zu schön, um wahr zu sein, jedenfalls zu diesem Preis, und so war es auch. Der Garten entpuppte sich als eine ein gutes Stück vom Haus entfernt gelegene Parzelle, wo die früheren Besitzer Obst und Gemüse gezogen hatten. Der Strand war ein Flussufer mit Geröll am Eingang zum Naturpark Haut-Languedoc. Jetzt, wo ich da war, fand ich diesen Strand schön. An diesem Sommertag wimmelte es dort von Menschen, ich konnte ihr Lachen und ihr Planschen bis hoch zur Hauptstraße hören, dazu das Geräusch von Tretbooten, die die Wasseroberfläche durchschnitten. Am anderen Ende der Brücke sah ich einen Kanuverleih. Das Dorf war nicht flach wie die näher an der Küste gelegenen Orte, es zog sich in Etappen aufwärts, strohgelbe Häuser mit rostroten Dächern. Die Luft war hier oben frischer, die Temperatur kühler. Auf dem Bürgersteig gingen Menschen mit Schwimmreifen und einem feuchten Handtuch über dem Arm, sonnenbraun und gut gelaunt nach einem Tag am Strand.

Im Maklerbüro war nur eine einzige Person bei der Arbeit. Sie gab mir die Hand und stellte sich als Manuela vor; sie war weniger förmlich, als ich es in Frankreich sonst gewohnt war. Manuela war älter als ich, Mitte fünfzig vielleicht, sie hatte goldbraune Haare und trug ein schlichtes, ärmelloses Leinenkleid. Sie bot mir Kaffee aus einem kleinen Automaten an, ließ mich am Schreibtisch Platz nehmen. Erzählte ein bisschen über das Haus. Es sei ein altes Haus, sagte sie, im ältesten Teil des Dorfes, von den derzeitigen Besitzern renoviert, Schweizer, die es zwanzig Jahre lang als Ferienwohnung genutzt hatten.

»Ein Ehepaar mit vier Söhnen«, sagte Manuela.

»Vier, das ist aber viel.«

In der Anzeige hatte ich die Etagenbetten gesehen. Solide Möbel aus Kiefernholz, die mir als angenehme Zugabe erschienen waren, da ich ja selbst Söhne hatte, aber jetzt wollte ich diese Möbel schnell wieder loswerden.

»Warum wollen die verkaufen?«, fragte ich.