Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Weidle

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

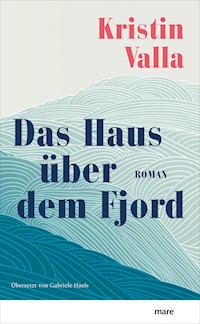

Ein spannendes, bewegendes Buch über eine faszinierende Persönlichkeit Bohemienne, Femme fatale, erotische Ikone: Um die norwegische Schriftstellerin und Musikerin Dagny Juel und ihr bewegtes Leben ranken sich bis heute Legenden und Geheimnisse. Als Musikerin geht sie 1892 nach Berlin und wird zum Mittelpunkt eines Künstler- und Literatenkreises. Zu ihren engsten Vertrauten zählen Edvard Munch, dessen Muse sie wird, Richard Dehmel und August Strindberg. Zahlreiche Männer sind von ihrer Schönheit hingerissen und verlieben sich in sie. Im Jahr 1893 heiratet sie den polnischen Schriftsteller Stanisław Przybyszewski, sie bekommen zwei Kinder – doch glücklich ist die Ehe nicht, Przybyszewski verfällt dem Alkohol. Im Alter von 33 Jahren wird Juel von einem polnischen Verehrer in einem Hotelzimmer in Tiflis erschossen. Kristin Valla begibt sich auf die Spuren von Dagny Juel und versucht, dem Mythos um diese starke Frau auf den Grund zu gehen. War sie die Geliebte Strindbergs? War sie das Modell für Munchs »Madonna«, und was geschah in den Wochen vor ihrem tragischen Tod? Dagny Juel, geboren 1867 in Kongsvinger, Norwegen, gestorben 1901 in Tiflis, Georgien, war Schriftstellerin und ausgebildete Pianistin. Sie schrieb sowohl Gedichte als auch Prosa. Sie ist eine mythenumwobene Frau, die im Zentrum norwegischer und deutscher Künstlerkreise stand.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Kristin Valla

Die Schüsse von Tiflis

Auf den Spuren der KünstlerinDagny Juel

Aus dem Norwegischen

von Gabriele Haefs und

Christel Hildebrandt

Weidle Verlag

Originalausgabe:

Kristin Valla: Skuddene i Tbilisi.

I fotsporene til bohemen Dagny Juel,

Kagge Forlag, Oslo 2006

Diese Übersetzung wurde mit finanzieller Unterstützung

von NORLA veröffentlicht.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese

Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Weidle Verlag, Göttingen 2025

Wallstein Verlag GmbH

Geiststr. 11, 37073 Göttingen

www.wallstein-verlag.de

Der Weidle Verlag ist ein Imprint der Wallstein Verlag GmbH.

Abbildungen Munch-Museum: © CC BY-NC-SA 4.0 Munchmuseet

Umschlaggestaltung: Eva Mutter (evamutter.com)

ISBN (Print) 978-3-8353-7593-2

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-7704-2

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-7705-9

Inhalt

Grand Hotel TiflisTiflis Mai 1901 (März 2005)

Der rote Sessel

Grand Hotel

Die Sehnsucht nach der WeltKongsvinger, 1867–1893 (November 2004)

Die Schwestern Juell

Die personifizierte Sünde

Die Bohemienne wird gewecktKristiania, 1892 (Oslo, Dezember 2005)

Das Madonna-Mysterium

Die Jungbohème

Ein Engel mit ZigaretteBerlin, 1893–1898 (Januar 2005)

Das schwarze Schwein

Der Vampir der Seele

Künstlerisches Streben

Bohème mit Geld

Norwegisches Zwischenspiel

Heimliche Blumen

Papa Stachu

Die SündePolen, 1898–1901 (Februar 2005)

Das junge Polen

Ein Freilichtmuseum

Die Synagoge des Satans

Unter der Erde

Einsam in den Bergen

Hotel Europejski

Winter in Warschau

Die Bekenntnisse der Biografin

Die SchüsseTiflis, Mai 1901 (März 2005)

In totaler Finsternis

Der zufällige Tourist

Mondkrankes Lächeln

Die Georgische Heerstraße

Grand finale

RolighedKongsvinger, August 2005

Ein Engel des Lichts

Dank

Quellen

Grand Hotel Tiflis

Tiflis Mai 1901 (März 2005)

Ich will die wundersame Geschichte meines Lebens erzählen. Vielleicht werden nicht alle sie so wundersam finden – vielleicht ist auch noch anderen dasselbe widerfahren, aber davon habe ich nie gehört, und darum glaube ich, daß ich die einzige bin, die auf dieses entsetzlich tragische, mystische Schicksal zu starren hat.

Dagny Juel (aus der Novelle Rediviva, Ges. Werke, S. 7)

Der rote Sessel

In einem Zimmer in der Stadt Tiflis sitzt eine Frau im Halbschlaf. Sie ist schwarz gekleidet, ihr Körper ruht in einem roten Sessel. Auch ihre Haare sind rot, wenn auch in einem anderen Farbton als der Sessel. Der ist scharlachrot, mit Samt bezogen, ein Teil der kostbaren Zimmereinrichtung. Hier gibt es zahlreiche Hinweise auf Überfluss: ein Frühstückstablett mit einer nur halb verzehrten Auswahl an Köstlichkeiten, ein Toilettentisch mit erlesenen Kosmetikartikeln. Die Frau ist elegant, aber ihre Kleidung verrät eine gewisse Gleichgültigkeit. Zu viele lockere Knöpfe. Zu viele auf Abwege geratene Locken. Sie hat den Kopf zum Fenster gedreht, das Licht fällt herein und legt sich zu ihren Füßen zur Ruhe, wie eine Katze. Durch die halboffenen Fenster sind die Berge des Kaukasus zu sehen. Die Frau sieht diese Berge nicht, sie hat die Augen geschlossen. Das Zimmer wird gesättigt von der Nachmittagssonne, doch die kann die Frau nicht wecken. Die Frau ist nicht schläfrig, sie ist nur müde. Es ist eine Müdigkeit, die sich im Laufe mehrerer Jahre festgesetzt zu haben scheint. Auf dem Schreibtisch liegen eine polnisch-norwegische Wortliste und Dantes Göttliche Komödie. Gleich daneben sind beschriebene Postkarten zu sehen, dazu zwei vor sehr kurzer Zeit verfasste Gedichte, aber keine Schreibgeräte. Die Postkarten sind an vier verschiedene Frauen adressiert, alle wohnen in Norwegen oder Schweden. Zwei haben denselben Nachnamen. Es ist unklar, ob sich die Gedichte an jemanden richten. Sie liegen einfach nur da, mit ihren Zeilen über Angst, Resignation, Tod.

Weiter hinten im Zimmer spielt ein Kind. Die Frau und das Kind sprechen ein wildes Gemisch: Polnisch, Norwegisch, Wörter, die der Kleine draußen auf der Straße aufgeschnappt hat. Auch er trägt die Tracht der Wohlhabenden, trägt sie mit größerer Natürlichkeit als seine Mutter. Der Junge hat zum Frühstück Kaviar gegessen. Das tut er jeden Morgen. Er wartet darauf, dass seine Mutter aufwacht, damit sie nach draußen gehen können. Als sie das nicht tut, gleitet er lautlos an ihr vorbei und öffnet die Balkontür. Er hört die Kakophonie der Straße, das Klappern der Pferdedroschken, die Rufe der Händler und die Gespräche, die unten auf dem Bürgersteig vorüberziehen wie mit Klatsch beladene Schiffe. Er versteht davon nur wenig, doch am Ende der Straße hört er Kinderlachen. In der Ferne sieht er die Bäume im Alexandergarten, wo er gern spielt. Aber nur selten mischt er sich dort unter andere Kinder, seine Mutter sieht das nicht gern, am liebsten will sie ihn neben sich auf der Bank haben. Durch diesen Beschützerinnendrang kommt sie ihm fremd vor. Dennoch geschieht es, dass er mit dem Mann spielt, der sie hergebracht hat. Das ist nicht so viel anders, als mit den Kindern im Park zusammen zu sein. Ganz im Gegenteil – so natürlich ist dieses Spiel, dass es ihn überrascht, wenn sein älterer Begleiter sich zu seiner vollen Größe aufrichtet, sich Laub von den Knien wischt und mit einer ganz anderen Stimme mit der Mutter spricht.

Genau dieser Mann betritt jetzt das Zimmer. Er klopft nicht an, wie sonst. Sein Gesicht zeigt tiefen Ernst, doch der löst sich auf, sowie er seinen jungen Freund erblickt. Der Junge freut sich über diesen Besuch. Er hofft, dass sie zusammen die Mutter wecken können. Der Mann legt sich einen Finger über den Mund, das soll den Jungen zum Schweigen ermahnen, aber stattdessen sieht der Finger über den Lippen aus wie ein Ausrufezeichen. Der Mann winkt den Jungen zu sich. Er nimmt die Hand des Kleinen und führt ihn aus dem Zimmer. Der Junge schaut die Mutter an. Er glaubt eigentlich gar nicht, dass sie schläft. Sie scheint ihn hinter geschlossenen Augenlidern zu beobachten, ihm mit dem Blick zu folgen, als er hinaus auf den Gang gebracht wird. Der Junge ist nicht schwer zu überreden, er langweilt sich schon seit dem Frühstück. Im Zimmer gibt es nur wenig Zerstreuung, nur eine vergoldete Haarbürste und einen Taschenspiegel, mit denen seine Mutter ihn spielen lässt. Jedes Mal wenn er in den Spiegel schaut, denkt er an seinen Vater. Er denkt daran, wie seltsam es ist, dass der Vater nicht bei ihnen ist, dass sich stattdessen der junge Mann um ihn kümmert. Der junge Mann hat seine Hand gepackt. Sie gehen durch den Gang, wo breite Türen mit schwarzen Nummernschildern Habacht stehen. Sie betreten ein anderes Zimmer, wo ein weiterer Bekannter der Mutter wartet. Der junge Mann verschwindet abermals auf dem Gang. Der Junge sitzt auf dem Boden. Er hat es wieder mit einem Erwachsenen zu tun, einem, den er schon kennt, er hat nichts dagegen, diesem Mann überlassen zu werden. Durch das Spiel wird das Zimmer endlos, weitet sich aus zu einer märchenhaften Landschaft, bevölkert mit den unvorstellbarsten Geschöpfen. Auch das ist eine Art zu reisen.

Plötzlich fallen zwei Schüsse. Sie bohren sich in die Gehörgänge und packen das kleine Jungenherz, rütteln und schütteln es. Der Spiegel fällt. Der Junge springt auf. Er spürt eine Hand auf der Schulter, eine Hand, die zu trösten versucht. Erst jetzt fängt er an zu weinen.

In Stockholm sitzt August Strindberg in seiner vollgestopften Wohnung und blättert in der Zeitung. Ein kalter Windstoß aus der Vergangenheit trifft ihn, als er über Dagny Juels frühen Tod liest. Strindberg stellt zu seinem Erstaunen fest, dass sein tiefer Hass auf diese Frau erloschen ist. Die Behauptung der Zeitung, der Mörder sei ihr Liebhaber gewesen, hält er allerdings für überaus wahrscheinlich. Er registriert, dass die Todesanzeige von ihrem betrogenen Ehemann aufgegeben worden ist. Strindberg schneidet die Anzeige aus und klebt sie in sein Tagebuch.

In derselben Stadt lässt sich Edvard Munch von der Zeitung Kristiania Dagsavis interviewen. Er ist der Einzige, der versucht, dem Strom von Gerüchten etwas entgegenzusetzen. Es kommt übrigens nur sehr selten vor, dass Munch sich der Presse gegenüber äußert. »Natürlich war Frau Dagny auch leicht exzentrisch und hatte einige verrückte Ideen, aber warum behandelt man die ganze Geschichte als Skandal und vergisst ganz einfach, die literarischen Linien zu ziehen? Es gibt so viele Frauen, die ihre Männer hintergehen, warum soll ausgerechnet Frau Dagnys Name in den Schmutz gezogen werden?« Danach verkriecht er sich in seinem Haus. Er hängt das Bild der Verstorbenen auf, ein Werk, das er acht Jahre zuvor gemalt hat. Er hat damals beschlossen, das Bild zu behalten. Es ist nicht verkäuflich, wird es auch niemals sein. An diesem Tag ist Munchs Gesicht von Trauer gezeichnet. Er sieht in diesem Augenblick sehr alt aus, während sie, Frau Dagny, für immer jung sein wird.

In Kongsvinger geht Minda Juell von einem Zimmer ins andere, auf der Jagd nach den Papieren ihrer Tochter. Sie findet sie hier und da, Briefe aus den vergangenen Jahren, Postkarten mit Bildern der Tatra und des asiatischen Marktes in Tiflis. Handgeschriebene Gedichte. Ein altes Tagebuch. Sie geht mit den Papieren nach unten und legt sie in den Ofen. Sie muss sich für einen Moment setzen, hat nicht einmal das erste Streichholz hineingeworfen, als ihr schon der Schweiß ausbricht. Sie betrachtet die Sammlung aus zusammengeknüllten Wörtern. Für einen Moment zögert sie. Aber nicht für lange. Die Schande lässt sich leicht herbeirufen. Nichts übertrifft sie an Stärke, die Schande hat die Macht, sie aus ihrem Heim zu vertreiben, fort von Kongsvinger, wo sie ihr gesamtes erwachsenes Leben verbracht hat. Die Papiere fangen sofort Feuer. Sie sind trocken, haben lange herumgelegen. Innerhalb weniger Minuten werden sie in schwarze Flocken verwandelt. Jahrzehnte später werden Biografen an diesen Augenblick zurückdenken und verzweifeln.

Das letzte Bild von Dagny Juel zeigt eine dreiunddreißig Jahre alte Frau in einem schön geschmückten Sarg. Der Sarg ist mit Rosen gefüllt. Sie scheint in Blumen zu baden. Ihr Gesicht hat den friedlichen Ausdruck, der für Tote oft typisch ist. Es wird niemals altern. Drei Tage nach den Schüssen wäre sie vierunddreißig geworden. Im Sarg daneben liegt der Mann, der sie erschossen hat. Auch er ist von Blumen umgeben. Die fünf Briefe, die er vor seinem Tod geschrieben hat, haben ihre Adressaten erreicht. Er hat um eine katholische Beerdigung gebeten, da Frau Dagny Christin war. Er selbst hat keinen Brief hinterlassen. Im Hotelzimmer hat die Polizei nur ein handgeschriebenes Gedicht gefunden:

Und die Abendwinde um mein Ohr jammern. Als die Sonne sank, wurden die Schatten so lang … Was ist das, was in der Abendstimme hämmert? Was macht mein Herz jetzt so bang?

Die Zeitungen schreiben über das Drama in Tiflis, über die Norwegerin mit dem polnischen Nachnamen, die mit dem Sohn des Bergwerksmagnaten und ihrem eigenen kleinen Sohn angereist ist. Sie schreiben über das Blutbad, spekulieren über mögliche Ursachen: Doppelmord, Selbstmord, ein tragisches Unglück. Die Nachricht wird von den Telegrammbüros weitergeleitet, fliegt nach Norden, wie ein Zugvogel im Frühling. Sie findet unterwegs Nahrung und wird fett, ehe sie in Dagny Juels Heimatstadt landet. Und wie er zwitschert, dieser Vogel, über die kleinen Feinheiten des Skandals. Wie er sich über den Skandal freut, den er zum Leben erweckt.

So wächst das Mysterium.

So wird der Mythos geboren.

In diesem Zimmer starb Dagny Juel vor über 100 Jahren. Was damals ein luxuriöses Hotelzimmer war, beherbergt heute eine georgische Familie. © Lisbeth Andreassen Chumak

Grand Hotel

Ich stehe in dem Zimmer, in dem Dagny Juel gestorben ist. Nichts an der Einrichtung verrät, dass das hier einst das beste Hotel von Tiflis war. Es gibt keine Rezeption, nur eine große Eingangspartie, in die das Licht einfällt wie Entwicklerflüssigkeit, dann bleibt es zu lange liegen und macht die Details bleich und undeutlich. Die Keramikfliesen an der Haupttreppe haben sich gelockert. Im Gang vor den alten Hotelzimmern gibt es kein Licht. Ich will schon kehrtmachen, aber dann fällt mein Blick auf eine der Doppeltüren. Ich hebe die Hand und tippe mit einem Finger gegen das Nummernschild an der Tür. Das Schild ist so oft neu übermalt worden, dass nicht einmal hundert Jahre der Abnutzung es lösen konnten. Deshalb weiß ich, dass ich hier richtig bin. Dagny Juel hat in Zimmer Nummer 4 gewohnt. In diesem Zimmer.

Die Wände sind noch immer tapeziert. Vielleicht gab es diese Tapete schon zu Dagnys Zeit. Sie ist verschossen und zerrissen, an einzelnen Stellen ist sie mit schiefen Strichen beschmiert, die nur von Kinderhand stammen können. Die Fenster sind groß, und Wolldecken dienen als provisorische Vorhänge. Zwei Betten sind aneinandergeschoben. Ich muss dabei an alte Krankenhausbetten denken. Der Bodenbelag ist weggerissen worden, wie die Kruste von einer Wunde. Das Zimmer leidet. Der Nebenraum ist möbliert mit Esstisch, Stühlen und einer Kommode mit Familienfotos. Ganz am Ende, in einer Nebenkammer, steht an jeder Seite ein Bett. Die Wände sind mit Plakaten bedeckt. Am einen Ende: Britney Spears. Enrique Iglesias. Robbie Williams. Am anderen Ende: italienische Fußballspieler. Und in der Mitte: ein Hundebett voller Haare.

Das Grand Hotel Tiflis, wo Dagny Juel die letzten drei Tage ihres Lebens verbrachte. Das Haus existiert noch, ist heute aber eine reichlich heruntergekommene Mietskaserne. © Lisbeth Andreassen Chumak

Der Hund wird in der Küche festgehalten. Er ist nicht gerade begeistert von den Gästen, im Gegenteil, er wirkt zutiefst verärgert über meinen unangemeldeten Besuch. Bei der Besitzerin des Hundes ist das anders. Ich komme zusammen mit einem Dolmetscher von der Straße herein und bitte einen wildfremden Menschen, mir sein Zuhause zu zeigen. Die Frau, die jetzt Dagny Juels altes Hotelzimmer bewohnt, öffnet ihre Tür nur zu gern. Das hier ist ihre Wohnung. Das Haus dient schon lange nicht mehr als Hotel. Sie weiß, weshalb wir gekommen sind. Wir sind nicht die Ersten, die nach der Toten fragen.

Sie ist eine ältere Frau mit gekräuselten und gefärbten Haaren. Die hat sie sich zu einem Dutt hochgesteckt, der den grauen Haaransatz betont. Sie trägt eine grobe Strickjacke, einen zweifarbigen Schal, einen knielangen Rock und Schuhe mit dicker Sohle. Mit Ausnahme des Rocks scheinen diese Kleidungsstücke für einen Mann angefertigt worden zu sein. Auch die Hände der Frau haben etwas Maskulines. Obwohl wir im Haus stehen, trägt sie unter der Strickjacke noch zwei Pullover. Der Augenblick ist nicht geprägt von meiner Begeisterung darüber, dass ich den Schauplatz von Dagnys Tod gefunden habe. Sondern von Verlegenheit. Alles um mich herum entspricht meinen Vorstellungen von Georgien. Zum ersten Mal besuche ich eine georgische Wohnung, und diese Wohnung sieht genauso aus, wie ich das erwartet hatte. Kalt. Ärmlich. Heruntergekommen. Eine ältere Dame in einem offenbar zu hundert Prozent synthetischen Herrenpullover. Ein wütender Hund. Eine rührende Sehnsucht nach westlichen Wohlstandssymbolen. Ich muss daran denken, was der Autor Henry James in einem Essay über Italien sagt. In diesem Text, den er 1877 geschrieben hat, schildert James eine Begegnung mit einem jungen Mann in einem italienischen Dorf, in der Nähe einer bildschönen kleinen, auf einer Anhöhe gelegenen Stadt. Der junge Mann hat sich lässig den Mantel über die Schulter geworfen und singt, während er sich der Stadt nähert. Irgendwann kommt er an einer Schlossruine vorbei, und er singt noch immer. Henry James fühlt sich an eine Szene aus einer Oper erinnert. Er gratuliert sich selbst, weil er so etwas waschecht Italienisches gesehen hat. Gleich darauf macht James den Fehler, mit dem Italiener ein Gespräch anzufangen. Es stellt sich heraus, dass der Mann ein Radikaler und Kommunist ist, noch dazu depressiv, unterernährt und arbeitslos. Die Idylle zerbricht. James tadelt sich wegen seiner voreingenommenen Deutung der Situation. Und hier stehe ich, mit genau diesem Gefühl.

Dagny, Astrid, Gudrun und Ragnhild um 1890. Die Schwestern haben sich mit Blumen und Broschen geschmückt, und Dagnys Brosche fällt auf – sie hat die Form eines Salamanders. © Kvinnemuseet

Die Frau sagt, dass sie ihre Wohnung gern in ein Museum umwandeln würde. Sie hat gehört, dass die Frau, die hier gewohnt hat, berühmt ist, jedenfalls bekannt genug, um Autoren, Studierende, die über sie ihre Examensarbeit schreiben wollen, und andere Interessierte anzulocken. Nur eins kann sie nicht so ganz verstehen: Weshalb war Dagny Juel eigentlich bekannt? Sie blickt mich mit ihren müden Augen fragend an. Auch Dagny hatte schwere Augenlider. Das war einer ihrer charakteristischsten Züge. Diese Eigenarten machen einen Teil der Erklärung dafür aus, wonach die Frau fragt, aber ich versuche nicht einmal, eine Antwort zu formulieren. Dagny Juel war, anders als die Menschen, mit denen sie sich umgab, nicht bekannt durch einen Roman, ein Schauspiel oder ein Gemälde, welches das Gefühl der Angst perfekt zum Ausdruck bringt. Ihr Ruhm beruht ganz einfach darauf, dass sie sie selbst war. Einzigartig, das schon. Sondergleichen. Sie wird oft widersprüchlich beschrieben.

Dagny Juels Leben begann und endete in Wohlstand. Sie wuchs im vornehmsten Haus von Kongsvinger auf. Sie starb im teuersten Hotel von Tiflis. Dennoch verbrachte sie große Teile ihres Lebens in Zimmern wie diesem. Nackten und kalten. Spärlich möblierten. Dagny Juel war die Arzttochter, die zur Bohemienne wurde. Sie fror und hungerte für die Kunst, oder eher für den Künstler, den sie liebte. Als ich diese Reise antrat, ließ ich mich vom Leben der Bohème verführen, von der dazugehörenden Freiheit, der Sorglosigkeit, dem kreativen Klima. Schritt für Schritt stellte ich fest, dass alle meine Vorstellungen in Stücke brachen. Dagnys Leben war genau so, wie ich es erwartet hatte, und dennoch ganz anders.

Ich spaziere durch den Alexandergarten, wo die Bäume nach einem langen Winter noch kahl sind. Sie scheinen zu frieren, mit ihren mageren Zweigen. Das Gras ist unter der jetzt weggeschmolzenen Schneedecke verfault. Irgendwo in dem harten Boden keimt es. Blumen bereiten sich vor. Ich setze mich auf eine Bank. So hat auch sie hier gesessen, Dagny, während sie ihrem Sohn beim Spielen zusah. Sie saß mit dem Gefühl da, dass die Zeit ihr davonlief, dass sie die falsche Entscheidung getroffen hatte, dass sie ihre Kinder im Grunde gar nicht kannte.

Seltsam, dass ihr Weg sie hierhinführen sollte. Ich bilde mir ein, wie ich hier sitze, dass auch sie über diese Tatsache gestaunt hat. So weit von zu Hause fort. So plötzlich verlassen. Und darin liegt die Entdeckung, nicht in der Geografie, sondern in einem Menschen, der vielleicht immer allein war, von dessen Gedankenwelt nur wenige Spuren erhalten sind. Einige aber gibt es immerhin. In diesen Spuren bin ich gewandelt.

Ich wollte wissen, warum Dagny aufgebrochen ist. Und ich fing mit allem an, was sie verlassen hatte.

Die Sehnsucht nach der Welt

Kongsvinger, 1867–1893 (November 2004)

Rastlose Wolken jagen

Über meiner Freuden Tagen

Über meines Sommers heißer Nacht.

Dagny Juel (aus dem Gedicht Ich stehe am Ufer,

Ges. Werke, S. 51)

Die Schwestern Juell

Die vier Schwestern waren so schön, dass sich die Leute aus dem Fenster beugten, wenn sie über die Straße gingen. Nicht nur ihr Aussehen, sondern auch die Art, wie sie gingen, erregte Aufmerksamkeit: Ihr Gang war gelassen und graziös, als ob sie ihre Umgebung ganz bewusst mit ihrer Anwesenheit schmückten. Auch an ihrer Kleidung war nichts auszusetzen, die Schwestern waren korrekt angezogen, mit deutlich markierter Taille, obwohl keine von ihnen ein Korsett benutzte. Ihr Vater war Arzt und er war klug genug, dem Körper keine dermaßen ungesunden Begrenzungen aufzuzwingen. Stattdessen betonte er die Bedeutung von guter Haltung und gesunder Lebensanschauung. Er sorgte dafür, dass seine Töchter immer gut angezogen waren und dass sie moderne Kleider trugen, was sich vor allem dann zeigte, wenn die vier fotografiert werden sollten – was in regelmäßigen Abständen geschah. Auf diesen Fotos fällt immer eine Schwester besonders auf. Der Grund konnte eine vorn am Kleid befestigte Stoffblume sein, eine wie eine Giftschlange geformte Brosche, ein Blick zur Seite und nicht in die Kamera, in die die anderen blickten. Erst wenn sie alle verewigt waren, musterte sie den Fotografen hinter halb geschlossenen Augenlidern, ein Manöver, das sie sich durchaus nicht selbst beigebracht hatte. Dagny Juel [1] war mit einem ungewöhnlich verführerischen Blick geboren worden.

Sie wohnten in einer sogenannten Schweizervilla unterhalb der Festung von Kongsvinger. Es war das eleganteste Haus der Stadt, mit drei Wohnzimmern, einem Tanzsaal und einer Veranda, die zu einem Englischen Garten hinunterführte. Sie nannten das Haus Rolighed, also »Ruhestätte«. Es diente nicht nur als Arztpraxis, sondern auch als Bauernhof, und außer den üblichen Dienstboten gab es auch noch Knecht und Magd. Wie groß das Vermögen des Bezirksarztes war, wusste niemand, aber in der Stadt war bekannt, dass er einmal zweihundert arme Leute zu einem großen Essen eingeladen hatte. Seine Töchter machten die Villa ebenfalls zu einem beliebten Besuchsziel; es kamen Gäste aus den Nachbardörfern, aus Hedmarken und aus der Hauptstadt, um auf Klappstühlen im Garten zu sitzen und bei einer Tasse Tee Konversation zu machen, während die Schwestern höfliche, wenn auch nicht immer interessierte Antworten gaben. Sogar in Kristiania war die Rede von der Schönheit der Schwestern Juell. Die Älteste, Gudrun, galt als die Schönste, mit ihren Zügen, die sich jedes Jahr noch verfeinerten. Es hieß, sie habe auf einem Ball auf Gut Skinnarbøl bei Kongsvinger mit König Oscar II. getanzt.

»Es gibt viele schöne Mädchen hier in der Stadt«, habe der König kommentiert.

»Ja«, habe Gudrun Juell erwidert. »Wir sind vier.«

Im Verandazimmer in Rolighed stand ein Klavier. Es war nicht nur ein Möbelstück, es war der eigentliche Mittelpunkt des Hauses und füllte die Zimmer mit heiterer Stimmung. Die Schwestern spielten abwechselnd darauf und taten das auf überaus unterschiedliche Weise. Die beste Pianistin war Gudrun, die sich dem Üben vor allem hingab, um ihren Charakter zu stärken. Sie betrachtete musikalische Fähigkeiten als Zugabe zu ihrer Schönheit und Hilfe dabei, ihr vornehmstes Ziel zu erreichen: zu heiraten. Dagny konnte im Tanzsaal sitzen und ihre ältere Schwester im Nachbarzimmer hören, wenn Gudrun kerzengerade und mit vorgerecktem Kinn dasaß, immer gleichermaßen ehrgeizig bei ihrer Darbietung. Gudrun unterlief kein einziger Fehler, keine Fingerspitze geriet auf Abwege, aber das war es nicht, was Dagny vor allem auf die Nerven ging. Nein, was sie störte, war die Wärme in Gudruns Spiel, die in Kontrast zu deren verschlossenem Wesen stand. Diese Wärme wirkte unbeabsichtigt, eine entmutigende Tatsache für Dagny, die versuchte, sich aus Gudruns Schatten zu lösen. Nicht einmal dann, wenn Dagny Ragnhild begleitete, die lieber sang als spielte, konnte sie der Musik so viel Gefühl verleihen. Das brachte sie dazu, noch mehr zu üben, denn auch Dagny betrachtete die Musik als Mittel zum Zweck: der Reise nach Europa. Zusammen mit Ragnhild fabulierten sie über Musikunterricht im Ausland, während die Zweitjüngste, Astrid, nur mit halbem Ohr zuhörte. Sie saß auf dem Biedermeiersofa und stickte friedlich vor sich hin, als gäbe es im Leben nichts anderes als Nachmittagstee und Plattstich. Sie war so zart, diese Astrid, als wäre ihre Haut ganz besonders feinmaschig geschaffen. Im Haushalt war allgemein bekannt, dass sie jederzeit krank werden konnte. Was ihr eigentlich fehlte, hatte Dagny nie begriffen, aber ihre kleine Schwester reagierte auf alle Ermahnungen mit einer immer schwächeren körperlichen Verfassung.

Morgens wanderte Dagny hinter Gudrun her zum Haus Bakkegården, wo Jungfer Bakke den jungen Damen Einführung in ungefähr alles erteilte, von Rechnen bis Sticken. Fräulein Bakke arbeitete damals seit fast vierzig Jahren als Lehrerin, hatte das Rentenalter längst überschritten und verfügte selbst über keinerlei Ausbildung. Ihr Unterricht fiel deshalb ziemlich fragmentarisch aus. Das machte es leichter, den Gedanken freien Lauf zu lassen, weg von dem roten Klapptisch, wo Dagny mit einer Feder auf dem Papier herumkratzte. So viele leere Blätter, aber nichts, was sie schreiben könnte, keine Erfahrungen aus den engen Straßen der Oberstadt, wo man beim Nachmittagsspaziergang ebenso leicht einer Ziege begegnen konnte wie einem Menschen. Jeder einzelne Tag war wie der davor, mit Spielen im Garten, Klavierüben und Mahlzeiten im Esszimmer, bei denen Gudrun und Astrid dominierten, mit ihren Gesprächen über Gesellschaft und Mode. Dagny dagegen war und blieb eine Träumerin, eine, die mit abwesender Miene ihrer älteren Schwester durch die zum Haus führende Allee folgte. In Gedanken verwandelte sie die Allee in einen Boulevard, bevölkerte sie mit Flaneuren und von Pferden gezogenen Straßenbahnen, vielleicht stellte sie sich auch einen Pavillon vor, in dem eine Musikkapelle spielte. Auch sie selbst veränderte sich in diesen Phantasien, sie war älter, und sie war allein. Vor allem Letzteres wirkte unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich, sie wusste ja, dass Gudrun gleich nach ihrer Konfirmation nach Stockholm reisen würde. Auch Dagny würde ihre Bildungsreise machen, aber bisher war die nur ein Umriss in ihrer Phantasie, ein Nebensatz in der gedämpften Konversation der Eltern. Noch war sie viel zu jung. Sie musste warten.

Fest im Garten von Rolighed, wo Dagny wohnte, seit sie sechs Jahre alt war. Das Haus galt als das schönste von Kongsvinger. Heute beherbergt es das Frauenmuseum (Kvinnemuseet) und ist im Sommerhalbjahr geöffnet. © Kvinnemuseet

Ich glaube, ich kann sehen, wie Dagny durch die Løkkegate spaziert, zwei Schritte hinter Gudrun, und ich höre sie angesichts der Tatsache seufzen, dass die Stadt von ebenso viel Nutzvieh bevölkert ist wie von Menschen und dass ihr Rocksaum schmutzig wird, weil die Kühe die Straße in Matsch verwandelt haben. Heute ist die Løkkegate asphaltiert, aber noch immer sind die Häuser klein und ländlich und haben in gedämpften Farben gestrichene Fassaden. In den Fenstern lugen Geranien und Stummelkerzen hinter gehäkelten Gardinen hervor, die Türschilder sind mit der Hand beschrieben, sogar die Straßenlaternen sehen antik aus. Der Schnee liegt in sanften Wellen hinter den Lattenzäunen, während die Nacht die Zweige der Apfelbäume mit Glasur überzogen hat. Ich bleibe stehen und bin glücklich über meine Entdeckung – was für eine Vorstellung, eine Zeitmaschine, gleich bei der Landesstraße 2. Ich bin diese Straße unzählige Male gefahren, ohne zu ahnen, dass auch das Kongsvinger war. Einst war die Oberstadt das eigentliche Zentrum, sonst gab es keine Stadt. Ich bin nicht die Einzige, die sich begeistern lässt; zahllose Fans von Country Chic sind in den letzten Jahren in die Oberstadt geströmt, mit ihren Laura-Ashley-Tapeten und Flohmarktfunden, gekleidet in lockere Blusen, angereichert mit einer Prise Natur. Ein zugeschneiter Spielzeugtrecker und ein Audi in einer offenen Garage berichten von der Renaissance der Gegend. Ein Einrichtungsladen an der Straßenecke macht gute Geschäfte. Ich bin kurz davor, meinen Mann anzurufen, damit er sich an einen Makler wendet; wir verkaufen die Wohnung in der Osloer Innenstadt und ziehen in ein kleines rotes Holzhaus mit Obstbäumen und weißen Gartenmöbeln gleich unterhalb der Festung von Kongsvinger. Dieser Einfall verfliegt rasch wieder. Das Haus, das ich mir am allermeisten wünsche, ist seit Jahren nicht mehr in Privatbesitz. Es hat drei Wohnzimmer, einen parkähnlichen Garten und drei Meter hohe Wände. Allein die Unterhaltungskosten würden uns an den Bettelstab bringen, aber ein verzückter Seufzer ist immer erlaubt. Ich rede von Dagny Juels Elternhaus.

Es ist schwer, sich von Rolighed nicht beeinflussen zu lassen. Die blassrosa Fassade hat ihre Eleganz behalten, mit ihren reichen Verzierungen, den eleganten Etagentrennungen und den achteckigen Dachbodenfenstern. Auch von innen wirken die Zimmer ebenso vornehm wie früher, die Geschichte hat sich in den Wänden festgesetzt, wie bleiche Flächen, wo einmal Bilder gehangen haben, wie längst vergilbte Motive. Hier wohnt keine Familie mehr. Rolighed ist zum Frauenmuseum geworden, das 1995 von Königin Sonja feierlich eröffnet wurde. Ich betrete den Teil, wo früher einmal Doktor Juells Praxis lag und wo heute Eintrittskarten verkauft werden. Hier werde ich von Kari Sommerseth Jacobsen empfangen, der Museumsdirektorin, deren Begeisterung, als ich anrief und von meinem Buchprojekt erzählte, kaum Grenzen kannte. Es gibt einige Menschen auf der Welt, die sehr viel über Dagny Juel wissen. Kari Sommerseth Jacobsen ist eine davon. Sie nimmt meine Jacke, hängt sie auf und führt mich in die Küche. Die Küche ist blau und gemütlich eingerichtet mit alten Möbeln. Kari serviert mir gerade Tee und Suppe, als die Museumskuratorin hereinkommt, um mit uns zusammen zu essen. Lisbeth Andreassen Chumak nimmt meine Hand und begrüßt mich höflich. Sie hat lange graumelierte Haare und riecht ein wenig nach Zigaretten, ihre Augen sind groß und freundlich. Mir fallen vor allem die schweren Augenlider auf, ich stelle fest, dass ihr Blick fast mit dem von Dagny auf den Bildern identisch ist. Ich versuche, nicht zu sehr zu glotzen, obwohl ich glaube, es würde als Kompliment aufgefasst werden, wenn ich versuchte, die Ähnlichkeit zu kommentieren.

»Du weißt, dass es hier spukt?«, fragt Kari und serviert das Dessert.

Ich schüttele den Kopf. Ich glaube nicht an Gespenster. Genauer gesagt, ich will nicht an Gespenster glauben. Ich bin ohnehin schon ängstlich genug.

»Ich habe im Salon eine Gestalt gesehen«, fährt sie fort. »Und wir haben schon mehrmals Geräusche gehört. Eines Abends saßen wir auf der Veranda und tranken Absinth. Und da hörten wir einen entsetzlichen Lärm aus einem Zimmer. Alle Türen waren abgeschlossen, im Museum war niemand mehr. Ich bin sicher, dass wir Dagnys Mann gehört haben.«

Lisbeth nickt zur Bestätigung.

»Ich bin in den ersten Stock hochgegangen und habe ›Stanisław‹ gerufen«, sagt sie mit größter Selbstverständlichkeit, gleichsam ohne jeglichen Gedanken daran, dass sie über einen Mann spricht, der seit fast achtzig Jahren tot ist.

Inzwischen hat sich auch Stella Münster, die Museumssekretärin, an unserem Tisch niedergelassen. Sie schüttelt den Kopf.

»Ich glaube nicht, dass Dagny oder Stachu hier umgehen«, sagt sie.

Gott sei Dank, denke ich. Kriegt man vom Absinth-Trinken das Delirium?

»Ich glaube, wer hier spukt, ist eine der Pastorentöchter«, sagt nun Stella. »Als die Familie Juell hier ausgezogen war, diente das Haus viele Jahre lang als Pfarrhaus. Eine Tochter hat sich im Büro des Vaters erschossen, dort, wo sich heute die Garderobe befindet.«

»Sich erschossen?«

Kari nickt langsam. »Ich glaube, dabei hat unglückliche Liebe eine Rolle gespielt.«

Die Jahrhunderte wimmeln nur so von unglücklichen Liebesgeschichten. Wir werden jetzt eine verfolgen. Das Mittagessen ist zu Ende, und ich sitze allein am Küchentisch von Rolighed, mit drei dicken Ordnern. In den Ordnern finden sich Artikel, die im Laufe der Jahre über Dagny Juel geschrieben worden sind, von tiefsinnigen Essays in der Zeitschrift Samtiden bis zu spekulativen Minibiografien in den Damenzeitschriften der Nachkriegszeit. Das Archiv hier besteht vor allem aus solchen Artikeln. Aber es gibt auch Hinterlassenschaften von seltenerer Art. An die hundert Jahre alte Postkarten. Briefe in gestochener Handschrift. Alte Fotos und ein Bündel Bleistiftzeichnungen von mittelalterlichen Gebäuden in der deutschen Stadt Erfurt. Die Zeichnungen sind in überraschend gutem Zustand, über hundert Jahre nach ihrer Entstehung. Sie wurden von einer Fünfzehnjährigen angefertigt, die soeben die bisher tiefste Enttäuschung ihres Lebens hinter sich hatte. Die Enttäuschung hinterlässt ihre Spuren, im Laufe der Zeit werden weitere dazukommen, und zwar nicht wenige. Und dennoch haben diese Zeichnungen, die vielleicht niemals für die Blicke anderer gedacht waren, etwas Rührendes. Sie tragen in sich die Reste eines Traumes. Spuren von Trost. Selbstgemachte Souvenirs von der rastlosen Hand eines Mädchens, das sich zum ersten Mal im Ausland aufhält.

________

1 Dagny Juel hat als Erwachsene den letzten Buchstaben ihres Nachnamens entfernt. Ich schreibe ihren Namen so, wie sie es selbst getan hat.

Die personifizierte Sünde

Das Theater der Abreise. Die Koffer werden hochgehoben und getragen, behandschuhte Hände tauschen einen leichten Druck, Küsse werden im Schatten breitkrempiger Hüte gewechselt. Möwengeschrei in der Luft, ab und zu ein Schnaufen des Schiffes, ein verstelltes Lachen, das eine beginnende Sehnsucht maskiert. In der Mitte steht sie und sucht das Gesicht ihres Vaters, versucht, seinen Blick mit ihrem einzufangen. Seine Augen sind dauernd auf Abwegen, sie mustern den Kasten mit den Postsendungen und die Waren, die an Bord gebracht werden. Er ist in diesen Tagen nicht er selbst. Sie versucht wieder, seinen Blick einzufangen und sich von den Händen ihrer Mutter zu befreien, die ihren Mantel packen wie Krallen. Sie wünscht, Ragnhild wäre da. Mit den Tagträumereien, denen sie sich so gern hingeben. Sie kann die Träume jetzt nicht herbeirufen. Wenn sie es nicht besser wüsste, würde sie denken, den Vater drücke sein schlechtes Gewissen. Er hat den Rücken gekrümmt und die Schultern gesenkt, eine Haltung, die sie von ihm nie im Leben erwartet hätte. Er sieht beschämt aus, findet Dagny. Sie darf nicht vergessen, sich ein weiteres Mal bei ihm zu bedanken, weil er Rücksicht auf ihre Rastlosigkeit nimmt. Er lässt sie sogar noch weiter wegfahren als Gudrun, und nicht nur für ein Jahr, sondern für zwei.

Endlich kommt er zu ihr und legt ihr eine Hand auf die Schulter. Bei dieser Geste kommt sie sich eher wie ein Kind vor als wie eine erwachsene, konfirmierte Dame. Vor kurzer Zeit fühlte sie sich in vollkommener Übereinstimmung mit der sonstigen Masse von Reisenden. Nun steht sie allein da, mit der Hand ihres Vaters wie eine Vertäuung auf ihrem Körper. Als sie an Bord geht, ist kein Rest der Träumereien mehr vorhanden. Nur ein Gefühl, dass sie diese Vertäuung hinter sich herschleift, und dass deren Gewicht ihr guttut.