Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Victor hat die Provinz hinter sich gelassen und ist zum Studium nach Paris gezogen. Er kommt aus einfachen Verhältnissen, der Druck an der Uni ist hoch. Victor ist einsam und fühlt sich unsichtbar. Einzig mit Mathieu, einem Jungen aus dem Kurs unter ihm, raucht Victor hin und wieder eine Zigarette. Als Mathieu in den Tod springt, verändert sich für Victor alles. Plötzlich wird er, der einzige Freund des Opfers, sichtbar. Seine Kommilitonen interessieren sich plötzlich für ihn, und langsam entwickelt er zu Mathieus Vater eine Beziehung, wie er sie zu seinem eigenen Vater nie hatte. „Ein Winter in Paris“ ist ein sensibles und zärtliches Buch über das, was uns Menschen zusammenhält.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 207

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

Victor hat die Provinz hinter sich gelassen und ist zum Studium nach Paris gezogen. Er kommt aus einfachen Verhältnissen, der Druck an der Uni ist hoch. Victor ist einsam und fühlt sich unsichtbar. Einzig mit Mathieu, einem Jungen aus dem Kurs unter ihm, raucht Victor hin und wieder eine Zigarette. Als Mathieu in den Tod springt, verändert sich für Victor alles. Plötzlich wird er, der einzige Freund des Opfers, sichtbar. Seine Kommilitonen interessieren sich plötzlich für ihn, und langsam entwickelt er zu Mathieus Vater eine Beziehung, wie er sie zu seinem eigenen Vater nie hatte. »Ein Winter in Paris« ist ein sensibles und zärtliches Buch über das, was uns Menschen zusammenhält.

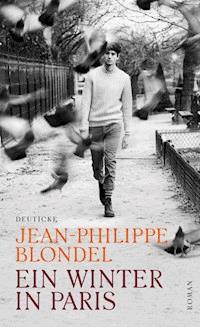

JEAN-PHILIPPE BLONDEL

EIN WINTER IN PARIS

Roman

Aus dem Französischen von Anne Braun

Deuticke

Für Franck Gouet.

Für M.D. für einen Abend in Metz.

Für Jean-Marc L., Vincent T., Isabelle K., Valérie P., Fred P., Philippe H., Benoît M., Fabrice L., Matthieu D., Élénore R. und Éva I.-L., die mich beim Schreiben dieses Romans begleitet haben.

Für meine Frau und meine Töchter, immer.

Und für Pascale Gautier natürlich.

Am späten Nachmittag kamen wir aus den Ferien zurück. Acht Stunden mit dem Auto von Capbreton. Es war ganz schön viel Verkehr. Die dritte Augustwoche ging zu Ende. In wenigen Tagen würde der Alltag wieder Einzug halten: Beginn eines neuen Schuljahres, Lehrerkonferenz, neue Stundenpläne, neue Klassenlisten. Dieses Jahr kommt meine Älteste in das Gymnasium, an dem ich seit über zwanzig Jahren unterrichte. Sie wird mir also fortan öfter mal auf dem Gang über den Weg laufen. Ich hatte darum gebeten, sie in keiner meiner Klassen zu haben — ich habe keine Lust, mein Privatleben mit dem Beruflichen zu vermischen.

Das Wetter war schön. Die Sonne war noch warm, aber nicht mehr so heiß wie in der ersten Augusthälfte. Die Abende wurden schon kühler. Die Stadt, in der ich — abgesehen von den beiden Studienjahren in Paris — zeitlebens gewohnt hatte, belebte sich wieder. Die Fußgängerzonen waren voller Menschen.

Sobald ich alles ausgepackt und die Wäsche sortiert hatte, warf ich einen Blick auf meine E-Mails. Nichts Wichtiges unter den gut zweihundert Mails, die während meiner zweiwöchigen Abwesenheit eingetroffen waren. Als ich den Computer wieder ausschaltete, fiel mir ein, dass wir den Briefkasten noch nicht geleert hatten. Diese unbedeutende Tätigkeit, die ewig lange meine Tage getaktet hatte, war fast überflüssig geworden. Rechnungen bekam man elektronisch, wichtige Ereignisse erfuhr man ebenfalls online. Das Wesentliche war immateriell geworden. Im Briefkasten fand ich, unter den zu dieser Jahreszeit üblichen Werbeprospekten, zwei oder drei Postkarten von Freunden, die mir bereits in den sozialen Netzwerken geschrieben hatten, eine Einladung zu einem literarischen Salon, zu dem ich aber nicht gehen würde, weil es zu weit weg war, und dann noch einen weiteren dieser Briefe, wie ich sie manchmal bekomme, adressiert an meinen Verlag, der sie dann immer an mich weiterleitet. Ich habe den Brief nicht sofort geöffnet, ich wusste, dass ich Zeit brauchen würde, um diese Zeilen zu überfliegen und mir gleichzeitig bereits eine Antwort zurechtzulegen, die sowohl freundlich als auch so distanziert sein musste, dass der Absender nicht auf die Idee käme, einen ausufernden Briefwechsel mit mir anzufangen, sich gleichzeitig aber auch nicht brüskiert fühlte. Das ist eine Kunst, die manche meiner Schriftstellerkollegen perfekt beherrschen, was ich von mir allerdings nicht behaupten kann.

Es war bereits kurz nach 22 Uhr, als ich endlich die Zeit fand, diesen Brief zu lesen. Ich war nicht so konzentriert, wie ich es mir gewünscht hätte. Im Geiste spazierte ich noch an den Stränden von Les Landes entlang, die ich erst am Morgen verlassen hatte und von denen ich mich im Laufe der letzten Jahre immer schwerer trennte, sodass meine Frau und ich uns inzwischen ernsthaft überlegten, eine Versetzung in den Südwesten zu beantragen, um dort unsere letzten Berufsjahre zu verbringen.

Mir fiel sofort auf, dass die Schrift etwas zittrig war — ungeachtet der mustergültig geschriebenen Buchstaben — und dann auch der Zeilenabstand. Aha, eine ältere Person. Darauf hätte ich gewettet. Es waren zwei vollgeschriebene Blätter. Der Absenderort ließ mich zusammenzucken. Der Ort lag gerade mal eine Autostunde von dem Urlaubsort entfernt, von dem ich gerade zurückgekehrt war. Der Name eines Dorfes — Biscarrosse-Plage — löste einen Malstrom an Bildern in mir aus, die sich so rasch abspulten, dass ich nur die Farben mitbekam, den blass-orangefarbenen Sand, die weißen Schaumkronen und die hellgrünen Fensterläden eines Hauses. Der Name vor allem, über der Adresse. Dieser Name wühlte mich so auf, dass ich es nicht schaffte, sofort mit dem Lesen anzufangen. Ich setzte mich an den Küchentisch. Ich stützte beide Hände auf die Holzplatte und holte ein paarmal tief Luft, wie kurz bevor man sich in eine besonders bedrohliche Welle stürzt. Da liebe ich den Atlantik nun schon so lange — doch es ist mir nie gelungen, ihn wirklich zu zähmen. Unmittelbar bevor ich mich hineinstürze, ist immer noch eine gewisse Angst da. Was, wenn mich die Welle umwirft? Und wenn ich keine Luft mehr bekomme?

Als ich nun, mit den Handflächen auf den Tisch gestützt, in der Küche saß, war mir ganz ähnlich zumute.

Lieber Schriftsteller,

gestern Abend habe ich Ihr letztes Buch zu Ende gelesen und möchte Ihnen nun endlich schreiben. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht allzu übel. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern — doch jetzt, während ich diese Worte schreibe, glaube ich insgeheim, dass Sie es tun. Ich bin sogar davon überzeugt. Wir haben uns nur kurz gekannt, und das vor langer Zeit. Einige Jahre vor dem Zeitraum, den Sie in Ihrem Buch beschreiben. Ich bin Patrick Lestaing.

Ich habe nicht weitergelesen. Ich habe mein Spiegelbild im Küchenfenster angestarrt. Ich hätte erwartet, dass sich mein Blick verschleiert. Aber nein. Ich lächelte. Ich sah mich lächeln. Es war der Anfang des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts. Ich war am Leben. Patrick Lestaing ebenfalls. Und er erinnerte sich noch an mich.

Wir halten wesentlich mehr aus, als wir immer denken.

Lieber Schriftsteller,

gestern Abend habe ich Ihr letztes Buch zu Ende gelesen und möchte Ihnen nun endlich schreiben. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht allzu übel. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern — doch jetzt, während ich diese Worte schreibe, glaube ich insgeheim, dass Sie es tun. Ich bin sogar davon überzeugt. Wir haben uns nur kurz gekannt, und das vor langer Zeit. Einige Jahre vor dem Zeitraum, den Sie in Ihrem Buch beschreiben. Ich bin Patrick Lestaing.

Während der ganzen Lektüre Ihres Romans (falls es sich um einen Roman handelt) musste ich an Mathieu denken. Das ist nicht weiter verwunderlich: Ich denke täglich an ihn. Dabei ist es sehr lange her, dass ich seinen Vornamen zuletzt geschrieben habe, wissen Sie. Das letzte Mal war vor vier Jahren, für irgendwelche offiziellen Schriftstücke. Ich sollte es öfter tun. Ich habe das Gefühl, dass ihn das Schreiben festhält. Etwas, was ihn festhält, das wäre schön.

Ich rede auch nicht oft über ihn. Sabine, meine Älteste, lebt jetzt in den Vereinigten Staaten, wo sie geheiratet und zwei Kinder bekommen hat. Wir sehen uns nur noch zweimal im Jahr, und dann gibt es immer so viel zu erzählen, um das vergangene Halbjahr aufzuholen, dass wir die Vergangenheit ruhen lassen. Wir sind dann ganz in der Gegenwart, und Sabine ist vor allem in der Zukunft.

Ich muss Ihnen zu meinem Bedauern mitteilen, dass meine erste Frau vor über zehn Jahren an Brustkrebs verstorben ist. Ich glaube, Sie haben sich einmal mit ihr getroffen. Ich habe erneut geheiratet, Anfang der neunziger Jahre, doch dieses Abenteuer endete noch im selben Jahrzehnt. Danach hatte ich einige Affären mit frustrierten Frauen in den Sechzigern, doch es hat nie lange gedauert, und heute lebe ich allein und bin endlich glücklich.

Ich wundere mich jeden Tag von neuem, dass ich mit 75 Jahren noch lebe. Nicht nur das, ich bin auch noch recht selbständig und kann noch hier wohnen, in diesem Dorf, in dem Sie einmal waren (ich hoffe, Sie erinnern sich noch daran!). Noch halte ich durch und weigere mich, in ein Heim für betreutes Wohnen zu ziehen. Ich bete, dass ich irgendwann ohne Vorwarnung an einem Herzinfarkt oder einem Aneurysma sterbe. Es geht mir gut, doch wie alle alten Menschen werde ich schnell müde, und meine Sehkraft hat stark nachgelassen.

Doch das hindert mich nicht daran, noch viel zu lesen. Ausschließlich Romane. Sachbücher über den Zustand unseres Planeten oder über wirtschaftliche Themen interessieren mich nicht mehr. Sie betreffen mich nicht mehr. Doch Romane ...die sind unser Herzblut, nicht wahr? Wir haben irgendwann über Romane gesprochen, damals vor dreißig Jahren, stimmt’s? Ich glaube mich zu erinnern, dass Sie mir erzählt haben, dass Sie schreiben, aber ich habe wohl nicht darauf geachtet. Ich habe Ihnen nicht wirklich zugehört. Heute bedauere ich das. Daher nun dieser Brief. Um die Lücken zu schließen.

Damals hat jeder in meiner Umgebung geschrieben. Sie, Ihre Klassenkameraden, Ihre Lehrer ...und Mathieu. Es war wie eine Krankheit. Ich lese manchmal noch die Romananfänge und Novellen, die Mathieu in diese speziellen Hefte geschrieben hat, Sie wissen schon, die mit den sehr weit auseinanderliegenden Linien, angelsächsischer Art.

Meine Recherchen im Internet (ich bin kein Profi, setze mich aber täglich an den Computer) haben ergeben, dass Sie Englischlehrer geworden sind. Ich muss sagen, das hat mich überrascht, ich hätte vermutet, dass Sie französische Literatur unterrichten würden. Aber immerhin haben Sie diese Richtung mit Ihren Romanen eingeschlagen, nur auf einem anderen Weg.

Sie müssen verzeihen, dass ich Sie erst neulich entdeckt habe, mit Ihrem letzten Roman genauer gesagt. Es ist der neunte, nicht wahr? Ich habe also noch einiges nachzuholen. Ich habe bereits zwei weitere Ihrer Romane bestellt, die ersten beiden. Ich lege Wert darauf, Sie chronologisch (neu) zu entdecken. Es war — wer hätte das gedacht — das Fernsehen, das mich auf Ihre Spur gebracht hat. Wir hatten schlechtes Wetter hier an der Atlantikküste. Deshalb habe ich mich vor den Fernseher gesetzt, was ich nur selten tue. Ich habe von einem Kanal auf den anderen umgeschaltet, bis ich zu dieser Literatursendung kam, zu der Sie zusammen mit anderen Schriftstellern eingeladen waren. Meine Augen mögen zwar schlecht und Sie um einiges älter geworden sein, doch ich habe Sie sofort erkannt.

Und Ihre Stimme ...Wissen Sie, ich habe schon öfter gehört, dass sich die Stimme nicht verändert, doch es war das erste Mal, dass ich es so deutlich gemerkt habe. Ich sah Sie augenblicklich wieder in diesem Café sitzen, an der Ecke des Lycée, das 747 — so hieß es doch, nicht wahr? Ich sah Sie wieder so, wie Sie damals waren, und Ihr Bild von damals schob sich vor das Gesicht, das ich nun gerade im Fernsehen sah. Ich hatte Tränen in den Augen, und das kommt nur höchst selten vor, Victor. Und es war auch damals eher die Ausnahme. Nun ja, ich bin nun mal ein nüchterner Mensch. Aber Ihre Stimme hat meinem Gedächtnis auf die Sprünge geholfen. Ich erspare es Ihnen, den Gewittersturm zu beschreiben, der in meinem Kopf ausbrach. Es genügt, wenn Sie wissen, dass ich mich am nächsten Morgen in meinen alten R5 gesetzt habe und in das fast dreißig Kilometer entfernte Arcachon gefahren bin, was für mich in letzter Zeit fast eine Meisterleistung ist. Ich fürchte, dass mehr als ein anderer Fahrer geschimpft und mich verflucht hat, als er mich über mein Lenkrad gebeugt sah. Ich bin in die Buchhandlung gegangen, in der ich mich alle drei Monate mit neuem Lesestoff eindecke. Ich habe Ihren Roman gekauft. Der Buchhändler hat gelächelt und gefragt, ob ich am Vorabend diese Sendung gesehen hätte. Ich habe genickt, bin aber nicht weiter darauf eingegangen. Ich hatte einen Kloß im Hals und wollte mir nicht anmerken lassen, wie bewegt ich war.

Als ich das Geschäft wieder verließ, merkte ich, dass meine Hände zitterten. Sie zittern immer ein wenig — merken Sie es? —, auch heute Abend, wenn ich Ihnen schreibe. Das ist merkwürdig, denn im Grunde kennen wir uns kaum. Wir sind uns in gewisser Weise fast fremd. Und doch sind wir uns andererseits ungeheuer vertraut.

Vermutlich habe ich mit keinem anderen menschlichen Wesen jemals so viel geredet wie mit Ihnen.

Ich hoffe, dass Sie diesen Brief, wenn Sie ihn zu Ende gelesen haben, nicht als lästig empfinden, und vor allem, dass er Sie bei guter Gesundheit antrifft. Falls Sie Lust haben, mich zu besuchen, zögern Sie nicht. Ich wette, dass Sie sich noch an den Weg erinnern. Ich wohne jetzt ständig in Biscarrosse (-Plage, erinnern Sie sich? Das kleine Dorf liegt zehn Kilometer landeinwärts). Ich möchte nirgendwo anders mehr leben, so sehr liebe ich den Duft der Kiefern, das Knirschen des Sands unter meinen Sohlen und das Rauschen des Atlantiks.

Ich kann Stunden damit verbringen, aufs Meer zu schauen.

Bestimmt haben Sie am Anfang des Briefes meinen Namen und meine Adresse gelesen. Wie sagen die Spanier so schön? Mi casa es su casa.

Mein Haus ist wirklich Ihr Haus, Victor.

Mit ganz herzlichen Grüßen

Patrick

September 1984.

Die Welt war nicht so, wie Orwell vorhergesagt hatte. Zu Beginn dieses Jahres hatte ein kleines Unternehmen namens Apple sein neues Produkt auf den Markt gebracht: den Macintosh. In New Orleans fand die Weltausstellung statt. Tschernenko wurde zum Generalsekretär der KPdSU gewählt, doch ein neuer Mann machte immer mehr von sich reden, ein Funktionär namens Michail Gorbatschow. Auf der anderen Seite des Atlantiks standen die Amerikaner kurz davor, Ronald Reagan wiederzuwählen. Auf allen Bühnen der Welt sang die englische New-Wave-Band The Police: »Bei jedem Atemzug, den du machst, bei jedem Schritt, den du tust, werde ich dich beobachten.« Annie Lennox und Dave Stewart skandierten als das Musik-Duo Eurythmics: Hieraus sind süße Träume gemacht, wer bin ich, dem zu widersprechen? Die Olympischen Sommerspiele hatten in Los Angeles stattgefunden.

Ich hatte die Segelwettkämpfe der 470er Jollen mit großem Interesse verfolgt. Zwei Franzosen haben die Bronzemedaille gewonnen — der beste Freund meines Bruders und sein Mannschaftskamerad. Später hat mein Bruder am anderen Ende Frankreichs eine Arbeit gefunden und das Segeln aufgegeben, »ein Hobby, das zu nichts Konkretem führt«, wie er verlauten ließ.

Ich hörte nur noch höchst selten von ihm. Wir waren fünf Jahre auseinander und uns eigentlich nie sehr nahegestanden. Wir trafen uns nur noch bei Geburtstagen und den obligatorischen Festen bei unseren Eltern. Wir waren beide mit unserem eigenen Leben beschäftigt. Er sah den kommenden Jahren mit Vorfreude entgegen, ich eher mit einer gewissen Besorgnis. Wir begnügten uns meist damit, uns nur Hallo zu sagen. Mit der Kommunikation hatten wir es nicht so in unserer Familie.

Ich war im zweiten Jahr der Vorbereitungsklasse des literarischen Zweigs, in der man sich auf das Auswahlverfahren für eine der elitären Écoles normales supérieures vorbereitet.

Meine Eltern hatten nichts dagegen gehabt, dass ich mich im Gymnasium für den geisteswissenschaftlichen Zweig entschied. Sie hätten aber sowieso nicht gewagt, ihre Meinung zu sagen, wo sie doch selbst nur die Volksschule besucht hatten. Sie waren natürlich etwas überrascht, da es in unserer Familie noch nie einen Geisteswissenschaftler gegeben hatte und da ihnen Dinge wie Romane, Filme, Theater sehr fremd waren. »Scrabble«, pflegte meine Mutter zu sagen, »es ist wie dieses Scrabble, das wir manchmal in den Ferien spielen«, und man wusste nie, ob in diesem Satz Bewunderung oder Groll mitschwang.

Sie waren entzückt, als ich während meiner Jahre auf dem Gymnasium regelmäßig Zeugnisse nach Hause brachte, die sie meine Wahl gutheißen ließen. Ich hatte mich offensichtlich zu Recht für diesen Zweig entschieden. Darin waren sich alle einig. Ich schlug mich hervorragend. In der Abiturklasse erklärte ich, dass ich in Paris studieren und mich erst mal für eine der Vorbereitungsklassen bewerben wolle. Sie hatten schon davon gehört, am Rande — der Sohn einer Kollegin meiner Mutter machte dort seine Vorbereitungsklasse mit Schwerpunkt Mathematik, und es gab also auch etwas Entsprechendes für geisteswissenschaftliche Fächer? »Aber wie viel wird uns das kosten?«

Mein Bruder hatte zu der Zeit zum Glück gerade seine erste unbefristete Stelle angetreten, im Südosten Frankreichs. Er stand also fortan auf eigenen Füßen. Jetzt musste er nur noch heiraten und Kinder bekommen, und meine Eltern könnten sich dazu gratulieren, ihre elterlichen Pflichten erfüllt zu haben. Sie konnten es sich also erlauben, etwas mehr in den zweiten Sohn zu investieren. Umso mehr, als der aus eigenem Antrieb alle nötigen Unterlagen zusammengetragen hatte, um in Nanterre ein Zimmer in einem Studentenwohnheim zu bekommen, und auch die Formulare ausgefüllt hatte, um sich für die Aufnahme in eine Vorbereitungsklasse zu bewerben. Ganz offensichtlich war es ihm ernst damit. Sei’s drum.

Worauf es mir vor allem ankam, war, bei ihnen auszuziehen.

Das Lycée, an dem ich nach dem Abitur die beiden Vorbereitungsjahre absolvieren wollte, hatte ich ehrlich gesagt mehr zufällig ausgesucht. Mir gefielen die Fotos, die ich vom Lycée D. gesehen hatte, der Säulengang, die beiden Innenhöfe, einer hinter dem anderen, die Quadersteine, die Steintreppen und die Tatsache, dass es fast an ein Kloster erinnerte — was es im Ancien Régime auch gewesen war. Und das mitten in Paris. Ich hatte mich auch an Einrichtungen beworben, die weniger angesehen und etwas abgelegener waren. Denn trotz der lobenden Empfehlungen meiner Provinzlehrer hatte ich mir keine großen Chancen am elitären Lycée D. ausgerechnet.

Ich sollte recht behalten! Im Juni erfuhr ich, dass ich nur auf der Warteliste stand. Nur ein spitzenmäßiges Abschneiden bei den Abiturprüfungen konnte mich weiter nach vorn katapultieren.

Ich schaffte es! Darauf war ich mächtig stolz. Aber ich ließ mir nichts anmerken.

Kurz bevor ich nach Paris ging, habe ich mit Christine Schluss gemacht. Unsere nicht sehr stabile Beziehung hätte die räumliche Entfernung ohnehin nicht überlebt. Wer im Jahre 1984 in der Stadt bleiben wollte, in der ich aufgewachsen bin, konnte nur Jura oder BWL studieren. Dazu hatten wir beide keine Lust. Christine war sehr sportlich. Sie wollte in Straßburg studieren. Wir haben also Schluss gemacht — ohne dass einer von uns groß gelitten hätte. Die Zukunft wartete auf uns!

In meiner Heimatstadt hatte ich viele Bekannte, aber sehr wenige Freunde. Und die Freundschaften, die ich geknüpft und gepflegt hatte, haben sich während meines ersten Jahrs in Paris schnell gelockert. Die Leute, die ich gekannt hatte, waren mittlerweile über ganz Frankreich verteilt oder ins Erwerbsleben eingetreten. Uns verbanden nur noch gemeinsame Erinnerungen, die wir jedoch nicht miteinander teilen konnten, da die Kommunikationsmöglichkeiten damals noch recht beschränkt waren. Es gab nur das Festnetztelefon und die Post. Ich hätte ihnen gern geschrieben, doch ich traute mich nicht. Und was das Telefon betraf: In meinem Studentenwohnheim gab es gerade mal ein Telefon pro Etage — und das war immer belegt, entweder von in Tränen aufgelösten jungen Mädchen oder Studenten, die sich auf dem Campus verabredeten.

Das erste Jahr der zweijährigen Vorbereitungsklasse war hart gewesen. Darauf war ich in keiner Weise vorbereitet. Wie leicht drei Viertel der Studenten alles fiel, die von klein an mit Kultur gefüttert worden waren. Sie unterhielten sich über Opern oder Theaterstücke, die sie gesehen hatten, verglichen die Inszenierungen oder die Schauspieler und hatten eine dezidierte Meinung zu Filmen, von denen ich noch nie gehört hatte. Sie frequentierten die Bibliotheken Sainte-Geneviève oder Beaubourg, die sie bis in die hintersten Winkel zu kennen schienen. Bei ihren Gesprächen taten sie hochgelehrt und nickten voller Überzeugung.

Ich begriff schnell, dass mir die Zugangscodes fehlten: kulturell, sprachlich und die Kleiderordnung betreffend. Zu dem, was gut war und was nicht. Während der ersten Wochen habe ich mich redlich bemüht, sie mir anzueignen, doch sie änderten sich ständig, und ich blieb irgendwie immer außen vor. Irgendwann gab ich auf.

Ich wurde nicht zu den Feten eingeladen, die meine Kommilitonen organisierten. Ich wurde auch kaum je angesprochen. Also stürzte ich mich aufs Lernen. Ich erntete viele mitleidige Blicke, vonseiten der Lehrer als auch meiner Kommilitonen. Alle dachten, ich würde über kurz oder lang das Handtuch werfen — zu viel Arbeit, zu magere Resultate, zu große Einsamkeit. Man gab mir keine große Chance.

Und doch gab ich den Lehrern Rätsel auf. Verglichen mit dem Klassendurchschnitt waren meine Noten durchaus passabel, doch ganz offensichtlich fehlte mir das Feuer, der Funke Genialität, auf den sie so wild waren, denn von ihm hing ab, ob jemand nach den zwei Vorbereitungsjahren zu dem berühmt-berüchtigten Concours, der Aufnahmeprüfung an einer Grande École, zugelassen wurde, mit dem sie uns dauernd in den Ohren lagen — aber natürlich nur, wenn der oder die Betreffende überhaupt so gut war, dass er oder sie nach dem ersten Jahr ein Feld vorrücken durfte und in die zweite Klasse versetzt wurde — was in meinem Fall eher unwahrscheinlich war, schließlich waren die Plätze an diesem angesehenen Lycée sehr begehrt. Gerade mal ein Dutzend Auserwählte durften nach dem ersten Jahr weitermachen und auf die andere Seite des Korridors wechseln, wo sie sich mit zirka fünfzehn Wiederholern (denen man gewisse Chancen einräumte, zu dem berüchtigten Concours zugelassen zu werden, den nur die wenigsten gleich im ersten Anlauf packten) sowie etwa zehn Studenten, die von noch renommierteren Lycées als dem D. geflogen waren, wiederfanden.

Bei der Notenkonferenz nach dem ersten Semester wurde ich als »Tagelöhner« eingestuft. »Aber«, merkte mein Geschichtslehrer an, »es gibt Tagelöhner, die es dank enormem Fleiß schaffen, das große Los zu ziehen, das dürfen wir nicht vergessen.« Seine Kollegin vom Fach Philosophie bezweifelte es — doch sie gab zu, dass es auf jeden Fall ein paar Kaltblüter im ersten Jahr geben musste, damit man die Rassepferde besser erkannte.

Ans Aufgeben habe ich keine Sekunde gedacht.

Hätte ich aber können.

Meine Eltern waren zu weit weg von der Welt, in der ich mich bewegte, und ihnen ging es nur darum, dass ich eines Tages meine Licence bekam, und vor allem — das war das Allerwichtigste — den Concours bei der Nationalen Schulbehörde bestehen und als Lehrer eingestellt werden würde, was mir einen sicheren Arbeitsplatz und ein anständiges Gehalt garantierte. Dann hätten sie beiden Söhnen einen guten Start ins Leben ermöglicht und bei deren Erziehung alles richtig gemacht.

Aber bis dahin enthielten sie sich jedes Urteils. Mein erstes Halbjahreszeugnis hatte sie erschreckt, doch ich zuckte nur mit den Schultern und deutete auf das Kästchen mit dem Klassendurchschnitt, was sie wieder beruhigte. Und sie sahen, wie viel ich arbeitete, an den wenigen Wochenenden, an denen ich zu Hause war, oder in den Ferien. Sie ließen mich in Ruhe. »Er macht seine Sache ganz gut«, ließen sie die Nachbarn wissen, »und das ist das Wichtigste.«

Meine Noten haben sich leicht verbessert, während sich die meiner meisten Mitstreiter verschlechterten. Mein soziales Leben verhielt sich genau umgekehrt proportional dazu. Manchmal redete ich ganze Tage lang kein Wort außer mit Kellnern in Cafés oder Bäckereiverkäuferinnen. Es kam mir so vor, als sei ich unsichtbar geworden, und dieses Gefühl hatte ich auch, wenn ich bei meinen Eltern war. Sie hatten zu ihren Gewohnheiten als kinderloses Ehepaar zurückgefunden, und ich hatte permanent das Gefühl, sie zu stören. Es war im Übrigen nicht nur ein Gefühl. Mit meinen Büchern, meinen Latein- und Griechischbüchern, meinen wachsenden Stapeln mit Karteikärtchen machte ich ihnen fast Angst. Sie erkannten mich kaum noch wieder. Manchmal fragten sie mich, ob ich nicht ausgehen und alte Freunde wiedersehen wolle. Seufzend zog ich mir dann eine Jacke oder meinen Mantel an und schlenderte durch die Straßen dieser Stadt, die mir genauso fremd geworden war wie Paris.

Ich fühlte mich permanent im Übergang. In einem Zug, der mich von der Champagne in die Hauptstadt brachte. In einer Pariser S-Bahn, die mich vom Stadtzentrum zum Studentenwohnheim in Nanterre brachte. Das galt auch für die Übersetzung eines Textes, die mich von einer toten zu einer lebenden Sprache führte. In einem gefühlsmäßigen No Man’s Land, was aber nicht mal schmerzlich war. Die Gerüchte des Jahres, die politischen Umwälzungen, die Kinoerfolge, die musikalischen Hits bekam ich nur am Rande mit.

Zur Überraschung vieler erfuhr ich im Mai, dass ich zu dem Dutzend Studenten gehörte, die in die nächste Klasse versetzt wurden. Ich war auf Platz zwölf. Derjenige, auf den niemand auch nur einen Sou gewettet hätte, außer vielleicht Clauzet, mein Französischlehrer, der seine Studenten gern demütigte — es machte ihm einen Heidenspaß, wie bei Pferderennen auf Außenseiter zu setzen. Es gab Tränen, Heulen und Zähneknirschen, Aufrufe zum Aufstand und Appelle an die Gerechtigkeit, doch die Lehrer hatten eine unschlagbare Waffe: Wir hatten alle einen Test-Concours schreiben müssen, in allen Fächern, und ob wir zum zweiten Jahr zugelassen wurden, hing davon ab, wie wir da abgeschnitten hatten. Es gab zwölf freie Plätze. Keinen mehr und keinen weniger. Paul Rialto war der Beste, wie alle vorhergesagt hatten. Ich war der Zwölfte. Punkt.

Als ich die Ergebnisse der Notenkonferenz erfuhr, habe ich jedoch keinen Freudensprung gemacht. Schließlich bedeutete das nur, dass ich ein weiteres Jahr an diesem Lycée, an dem ich ein Niemand war, ignoriert werden würde. Die einzig echte Überraschung dieses Tages war, dass Paul Rialto mich zum ersten Mal grüßte. Mit etwas Glück würde ich im zweiten Jahr vielleicht sogar ein paar Worte mit meinen Kommilitonen wechseln.

Zwei Tage nach Semesterende begann ich in dem großen Supermarkt zu arbeiten, in dem meine Mutter jede Woche einkaufte, immer am Dienstagmorgen. Das Angebot meiner Eltern, mit ihnen für zwei Wochen nach Saint-Gilles-Croix-de-Vie ins Feriendorf der französischen Staatsbahn zu fahren, hatte ich dankend abgelehnt.