Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Zsolnay, Paul

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

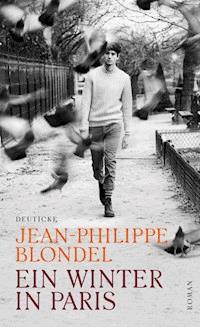

Cécile hat das Wochenende bei den Eltern verbracht. Am Montagmorgen sitzt sie erschöpft im Frühzug und ärgert sich, dass sie nicht doch schon am Vorabend zurück zu Mann und Kind gereist ist. Der Platz neben ihr ist frei, ein Mann setzt sich. Cécile erkennt ihn sofort: Philippe Leduc. Auch Philippe hat Cécile gleich erkannt. Doch sie schweigen geschockt. Beide. Jeder für sich erinnern sich Cécile und Philippe in den eineinhalb Stunden bis Paris, wie verliebt sie vor dreißig Jahren waren, als sie zusammen ein romantisches Wochenende in London verbringen wollten und dort alles aus den Fugen geriet. Je näher der Gare de l’Est kommt, desto mehr will man wissen: Endet die Reise dort, oder gibt es ein nächstes Mal?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 170

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Deuticke E-Book

Jean-Philippe Blondel

6 UHR 41

Roman

Aus dem Französischen von Anne Braun

Deuticke

Die Originalausgabe erschien erstmals 2013 unter dem Titel 06 H 41 im Verlag Buchet Chastel, Paris.

ISBN 978-3-552-06268-9

© Libella, Paris, 2013

Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe

© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag, Wien 2014

Schutzumschlaggestaltung: Lowlypaper, Marion Blomeyer, München, unter Verwendung eines Fotos von © Rob Kints/Getty Images

Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien

Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen

finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke

Datenkonvertierung E-Book:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

Ich hätte den Zug um 7 Uhr 50 nehmen können – oder sogar den um 8 Uhr 53. Es ist Montag. In der Firma ist montags nie viel los. Aber ich konnte nicht mehr. Wie bescheuert von mir, auch noch den Sonntagabend zu bleiben! Was habe ich mir dabei nur gedacht? Zwei Tage hätten echt gereicht.

Ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen, logisch. Ich war sauer auf mich. Wieder mal ein verpfuschtes Wochenende. Aber was wundere ich mich, es ist ja immer dasselbe. Valentine hatte mich gewarnt. Luc auch. Ich verstehe sie – bin aber trotzdem sauer auf sie. Weil sie nicht mitgekommen sind. Um mir beizustehen. Weil sie mich im Stich gelassen haben, obwohl ich sie in diesen zwei Tagen gebraucht hätte. Weil sie nicht so sehr an meinen Eltern hängen wie ich. Aber klar, es sind meine Eltern. Meine ganz allein. Meine einzigen Eltern, deren einzige Tochter ich bin.

Jedes Mal sage ich mir, dass es so nicht mehr geht. Und dann kommen wieder Schuldgefühle. Schleichend, unmerklich. Ihre Stimmen am Telefon. Nie ein Vorwurf. Nie eine Klage. Nur das lange Schweigen, nachdem ich gesagt habe, ich hätte zurzeit viel um die Ohren. Müsse Lieferanten kontaktieren, Kunden zufriedenstellen. Ich sehe sie dann förmlich vor mir, am anderen Ende der Leitung. Meine Mutter, die hinter meinem Vater steht – sehr aufrecht. Spröde. Mit verkniffenem Gesicht. Böse Worte auf der Zunge. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die mit ihren Eltern richtig umgehen können, wenn diese alt sind. Alt und noch nicht bettlägerig. Alt und schwach. Alt und verletzlich. Und verbittert.

Nein, diese Frage erübrigt sich. Denn es gibt solche Leute, klar. Luc zum Beispiel. Nur dass ihm seine Eltern total egal sind. Vor über zwanzig Jahren hat er einen Schlussstrich gezogen, und außer einem gelegentlichen Besuch oder einem Anruf – beides sehr selten – lässt er nie von sich hören. Ich glaube, das hat mich am meisten an ihm fasziniert, als wir uns kennenlernten. Seine innere Unabhängigkeit. Sein gesunder Egoismus. Noch mehr als sein sicheres Auftreten, sein gutes Aussehen. Und er sieht immer noch gut aus, nach all den Jahren. Mit seinen fast fünfzig Jahren ist er immer noch rank und schlank, fast schlaksig. Der Typ Mann, der Frauen über vierzig zum Träumen bringt. Aber ich bin nicht eifersüchtig. War ich nie. Dafür bin ich nicht der Typ. Wir respektieren unsere gegenseitige Unabhängigkeit.

Natürlich haben meine Eltern gemeckert, weil er nicht mitgekommen ist. Nicht, dass Luc besonders nett zu ihnen wäre, aber es ist ihnen lieber, wenn wir en famille kommen. Nicht nur ich, sondern auch Luc und Valentine. Dann können sie stolz im ganzen Viertel herumerzählen – besonders in den Geschäften –, dass »letztes Wochenende die ganze kleine Familie da war«. Das sagen sie gern, die kleine Familie.

Doch diesmal haben sich die anderen beiden Mitglieder der kleinen Familie nicht überreden lassen.

Ich habe versucht, es ihnen zu erklären. Luc hätte viel zu tun wegen der Umstrukturierungsmaßnahmen in seiner Firma. Und Valentine, nun ja … Normalerweise hätte dieses nun ja reichen müssen, gefolgt von einem Seufzer – das müsste ihnen zu verstehen geben, dass Valentine fast siebzehn ist, gern in der Nähe von Paris wohnt, verliebt ist und alles andere lieber tut, als in dieses Provinzkaff zu kommen, wo sie keine Menschenseele kennt und von ihrem Großvater ständig zum Spielen in den Garten geschickt wird, als wäre sie erst sieben.

Aber bei meinen Eltern reicht das nicht. Da braucht es eine nette Lüge, hübsch verpackt und mit wunderschönen zitronengelben Geschenkbändern verziert – mit einem strahlenden Lächeln präsentiert. Ich bin es gewohnt. Ich habe schon früh gelernt, die Wahrheit vor ihnen zu verschleiern. Aus diesem Grund habe ich für Valentine einen Abiturvorbereitungstest am Montagmorgen erfunden, für den sie den ganzen Sonntag lernen muss. Als ich Valentine sagte, dass ich das meinen Eltern erzählen würde, hat sie gelacht, mich umarmt und gefragt, warum ich ihnen nicht einfach sagte, dass sie sich bei ihnen zu Tode langweilte und sie ihr schlichtweg auf den Geist gingen. Ich habe nichts dazu gesagt. Der einzige Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war: Weil man so etwas zu seinen Eltern nicht sagt. Aber das habe ich wohlweislich für mich behalten, weil ich definitiv weiß, dass Luc und Valentine das anders sehen.

Ob Valentine später auch so mit uns reden wird? Wenn wir an der Reihe sind, in unserem Einfamilienhäuschen am Stadtrand auf ihren Besuch zu warten. Nein, nicht am Stadtrand. Ich könnte und möchte nicht in einem Pariser Außenbezirk alt werden. Ich stamme nicht von dort. Dort hält mich eigentlich nichts. Manchmal denke ich bereits darüber nach, wo ich – beziehungsweise wir, wenn alles gut geht – den Lebensabend verbringen sollen. Ich habe mit dem Gedanken an Mexiko oder Marokko gespielt, aber ich weiß, dass mir die Bücher, Filme und die Sprache zu sehr fehlen würden. Und außerdem kenne ich diese Länder. Ich war schon dort. Es war ganz nett, sie zu bereisen, aber dort zu leben – nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bräuchte einen ruhigen Ort. Flaches Land – aber trotzdem ein paar Hügel am Horizont. Oder das Meer. Am liebsten den Ozean. Salzig und wild, der einem an der Haut haften bleibt. Aber nicht Paris, auf gar keinen Fall. Und auch nicht hier in Troyes oder überhaupt in der Champagne. Davon hab ich die Nase voll. Gestrichen voll. Der Bahnsteig. 6 Uhr 35. Daran, wie oft ich unter diesem Glasdach schon auf den Zug gewartet habe, will ich lieber nicht denken.

Wie idiotisch.

Alles ist idiotisch.

Dass ich so früh aufgestanden bin. Vor allem, dass ich noch eine Nacht drangehängt habe. Niemand hat mich dazu gezwungen. Ich hätte gestern Abend schon heimfahren können – aber irgendwie hat mich die Aussicht auf fünfundvierzig Minuten mit Metro und Regionalbahn, um vom Gare de l’Est zurückzufahren und dann die gleiche Strecke am Montagmorgen nochmal in die andere Richtung, echt abgeschreckt. Und dann das Gesicht meiner Mutter, verwandelt in die Schmerzensreiche Madonna, stumm natürlich, bei dem Gedanken, dass ich am Sonntagnachmittag aufbrechen würde. Ich wusste, dass Valentine bei Eléonore schlafen und Luc den ganzen Abend vor dem PC sitzen würde. Da habe ich wie ein Schulmädchen in die Hände geklatscht und meinen Eltern die freudige Nachricht verraten: »Ich muss erst am Montagmorgen zurück!« Ich habe mit Luc telefoniert, der natürlich gemosert hat. Valentine habe ich eine SMS geschickt – die einzige Möglichkeit, sie zu erreichen. Antwort: »Okay. Küsschen.« Irgendwann ist man in einem Alter, in dem man zwischen gleichgültigen Kindern und uneinsichtigen Eltern eingezwängt ist. Tja, ich bin siebenundvierzig. Mittendrin.

Am meisten überrascht waren letztendlich aber meine Eltern. Leider nicht positiv. Vor allem meine Mutter. Die Mater Dolorosa wurde zu einer Leidenden Madonna. Ich würde ihren geplanten Ablauf durcheinanderbringen. Und somit auch sie. Sie konnte die Bettwäsche, in der ich zwei Nächte geschlafen hatte, nicht wie geplant in die Maschine stecken. Das brachte ihren ganzen Zeitplan ins Rutschen. Und was würden wir zu Abend essen, wo sie doch gar kein Abendessen eingeplant hatte für den Sonntagabend, du weißt schon, da essen wir nur eine Suppe, schauen uns den Krimi im Zweiten an, und dann ab ins Bett. Und außerdem … was steckt dahinter? Habt ihr Probleme miteinander, du und Luc? Ah, deshalb ist er nicht mitgekommen, stimmt’s? Uns kannst du es ruhig sagen, aber du musst zugeben, dass du etwas netter zu ihm sein könntest. Man hat fast den Eindruck, dass du immer alles bestimmen willst.

Klar wurde ich da sauer. Und sagte pampig: »Ihr freut euch also nicht, dass ich länger bleibe?« Sofort machten sie einen Rückzieher. Haben sich entschuldigt. Haben erklärt, dass sie sich selbstverständlich freuen, aber trotzdem. Lassen wir dieses Thema. Ich weiß. Die kleine Familie. Kaum zu glauben, dass ich im normalen Leben eine gestandene Frau bin. Ich werde respektiert. Beinahe gefürchtet. Ich plane. Ich entscheide. Ich stelle Leute ein.

Ich weiß nicht, ob ich sehr traurig wäre, wenn sie sterben würden.

Okay, angeblich kann man lange großspurig und kaltschnäuzig behaupten, es würde einem bestimmt nichts ausmachen, aber wenn es dann so weit ist, wird man von Gefühlen überwältigt und ist am Boden zerstört. Trotzdem. Ich kann es mir nicht so recht vorstellen. Kurz und gut, es war ein Wochenende, das ich mir hätte sparen können. Ich bin in ihrem Häuschen immer nur im Kreis gelaufen. Aus dem Haus bin ich nur gegangen, um gestern meine Zugreservierung zu ändern – ach nein, ich bin auch mit meiner Mutter in die Bäckerei-Konditorei gegangen, die eigentlich keine Bäckerei und noch weniger eine Konditorei ist, sondern ein Backshop. Sie wollte Cremetörtchen kaufen. Zum Nachtisch für den Sonntagabend. Da sie ja nichts vorbereitet hatte.

Es versteht sich von selbst, dass ich Luc nichts davon erzählen werde. Denn es würde ihm nur bestätigen, dass er recht gehabt hat, und auf sein überhebliches Grinsen kann ich verzichten. Natürlich auch kein Wort zu Valentine – es wäre ihr sowieso egal. Dasselbe gilt für meine Kollegen. Und die wenigen Freunde, die ich noch habe – verrückt, wie Freundschaften zerbröckeln, wenn man über vierzig ist, Umbrüche, Kinder, unterschiedliche Ansichten … es gibt so vieles, das dazu führt, dass man sich immer mehr von den Menschen entfremdet, mit denen man sich für das ganze Leben verbunden fühlte. Was bleibt, sind lakonische Mails. Telefonate, mit Schweigen durchsetzt. Gelegentlich ein Treffen.

Nein. Stopp.

Ich darf nicht vergessen, dass ich immer total fertig bin, wenn ich schlecht geschlafen habe. Dass es 6 Uhr 41 ist. Dass ich mies drauf bin.

Ich staune immer wieder über die Welt. Dass es morgens schon so viele Züge gibt! Man könnte fast glauben, dass die halbe Stadt Tag für Tag zum Arbeiten nach Paris fährt.

Kann ja sein …

Mein Zug läuft ein – ohne Verspätung. Umso besser.

Hätte mir gerade noch gefehlt!

Ich liebe Züge. Die Stunden, die an einem vorbeirauschen. Man packt eine Tasche für die Fahrt – ähnlich wie Kinder, wenn sie noch klein sind. Man steckt zwei Bücher ein, Kaugummis, eine Flasche Wasser – am liebsten würde man auch noch seine Schmusedecke mitnehmen. Nur um die Zeit angenehm zu verbringen. Am Bahnhof angekommen, schaut man noch am Kiosk mit den Zeitschriften vorbei und kauft sich eine, vorzugsweise über die Reichen und Schönen. Es ist, als würde man an den Strand gehen – und genau wie am Strand schlägt man keinen der Romane und keine der Zeitschriften auf, isst keine der Süßigkeiten und vergisst sogar, das Wasser zu trinken. Man starrt wie hypnotisiert auf die Landschaft, die am Fenster vorbeigleitet, oder auf die rhythmisch heranrollenden Wellen.

Der einzige Zug, den ich hasse, ist der Sonntagabendzug nach Paris. Als ich noch studierte, war das der Zug der Depression und der Entwurzelung. Wenn ich am Gare de l’Est ankam, war meine Stimmung immer total im Keller. Denn meine Wurzeln sind hier. Ich habe es immer gewusst. Ich bin ein Gockel, der sich auf dem eigenen Hof am wohlsten fühlt. In Paris war ich ein Nichts. Aber das ist alles lange her. Nur diese Abneigung gegen den Sonntagabendzug ist geblieben. Und aus diesem Grund stehe ich jetzt in aller Herrgottsfrüh hier auf dem Bahnsteig. Ich hätte natürlich gestern Abend den Zug um 21 Uhr 15 nehmen und in Mathieus Appartement schlafen können, da ich die Schlüssel habe, doch mir war nicht danach. Lieber stelle ich meinen Wecker und stehe quasi mitten in der Nacht auf, um mich zum Bahnhof zu schleppen. Unterwegs treffe ich Dutzende von Schattengestalten wie mich. Nur dass sie diese Fahrt jeden Tag machen. Für mich ist es eine Ausnahme. Die späteren Züge kommen zu spät in Paris an – um halb elf oder halb zwölf, wenn der Tag schon in vollem Gange ist, und dann hat man das Gefühl, mitten in eine Party zu platzen.

Ein Tag, losgelöst von den anderen.

Einmalig.

Ein Ausbruch aus dem Alltag.

Montags fange ich normalerweise um zehn Uhr an und arbeite bis neunzehn Uhr durch. Später werde ich von Paris aus anrufen und sagen, dass ich heute nicht kommen kann. Dass ich die Arbeitsstunden natürlich nachholen werde. Dass es sich um einen familiären Notfall handelt. Ich weiß, dass sich die Sekretärin am anderen Ende der Leitung Sorgen machen wird. In den zwanzig Jahren in diesem Einkaufszentrum habe ich keinen einzigen Tag gefehlt – abgesehen von dem Hexenschuss vor vier Jahren. Ich werde alles erklären, wenn ich morgen wieder da bin. Weil ich morgen ganz bestimmt wieder da sein werde. Wenn alles nach Plan läuft. Oder ich muss einen Arzt finden, der mich für ein paar Tage krankschreibt. Könnte Jérôme das nicht machen? Vielleicht schon. Komisch wäre es schon. Aber Jérôme ist wirklich nett. Mehr noch: ein Heiliger. Ein Heiliger, der sich nach der Scheidung meiner Frau und meiner Kinder angenommen hat. Der ihnen seither das gemütliche, warme Nest bietet, das sie in ihrer Ursprungsfamilie in der letzten Phase entbehren mussten.

Allerdings ist es so, dass es nur seinetwegen überhaupt zur Scheidung gekommen ist. Nein, ich bin ungerecht. Die Sache ist wesentlich komplizierter. Wir hatten uns auseinandergelebt, Christine und ich. Wir gingen uns gegenseitig auf die Nerven. Sie fand, dass ihr Leben in einer Sackgasse endete. Sie fing an, ihre Abende im Internet zu verbringen, Kontakte aufzufrischen. Zum Beispiel mit ihren alten Schul- und Jugendfreunden. Mit ihrer ersten Liebe, die sie nie ganz vergessen hatte. Jérôme eben. Selbst geschieden, kinderlos, ein Spielertyp, aber bereit, sich zähmen zu lassen. Sie brauchten nicht mal eine Online-Dating-Börse. Rührend, nicht wahr?

Die Kinder waren anfangs nicht gerade begeistert, haben die neue Situation aber schnell akzeptiert. Die heimische Atmosphäre war unerträglich gewesen. Jérôme bot als Mitgift ein sehr viel größeres Haus und einen schönen, großen Garten, in dem eventuell sogar Platz für einen Swimmingpool war. Er war freundlich, zuvorkommend, sagte nie nein, wenn es um den Kauf von Zeitschriften ging. Er spielte selbst Videospiele. Der perfekte Vater. Manon war acht Jahre alt, Loïc sechs. Zehn Jahre ist das jetzt her. Und es ist gut gelaufen. Für sie. Und für mich? Diese Frage stelle ich mir nicht. Ich mache weiterhin das, was von mir erwartet wird – nur dass ich nicht mehr so recht weiß, wohin die Reise geht. Ich hatte ein paar Geschichten, die über flüchtige, sexuelle Abenteuer hinausgingen, aber nie lange hielten. Hygienische Beziehungen. Die Monate gehen ins Land. Die Jahre. Ich werde mein Leben heute nicht ändern. Ich habe meine Routine. Hin und wieder ein ebenso freundschaftliches wie seltenes Telefonat mit Christine. Die Kinder jedes zweite Wochenende, zumindest bis dieses Jahr, als sie mehr Unabhängigkeit einforderten. Jetzt wollen sie ihre Wochenenden weder bei ihrer Mutter noch bei mir verbringen, sondern bei Menschen, die wir kaum kennen. Die Hälfte der Sommerferien diesen Sommer, das dürfte auch problematisch werden. Manon arbeitet in einem Feriencamp für Kinder, ihr Bruder will einen dreiwöchigen Segelkurs machen. Ich habe keinen Einspruch erhoben. Ist nicht meine Art. Ich warte, bis meine Kinder ein schlechtes Gewissen bekommen. Das ist meine Strategie. Überflüssig zu sagen, dass sie nicht viel taugt. Nächstes Jahr wird Manon nach Reims ziehen und Heilgymnastik studieren. Wenn ich sie frage, warum genau dieser Beruf, zieht sie die Schultern hoch. Sie redet von Geld, Patienten, von nützlich und angenehm, davon, Gutes zu tun – und außerdem sei es ein Beruf, in dem einem keine Arbeitslosigkeit drohe. Sie ist vernünftig. Ziemlich kühl. Sportlich. Sie spart schon fleißig, um ab nächstem Jahr nicht komplett von ihren Eltern und ihrem Stiefvater abhängig zu sein. Lobenswert. Ich erkenne das Mädchen nicht wieder, das ich im Städtischen Freibad ins Wasser warf und dabei »Ameisen müssen kriechen! Schmetterlinge fliiiiegen!«, rief, während sie sich halbtot lachte. Nein, ich bin ungerecht. Wahrscheinlich ist sie mit ihrer Mutter nicht so. Und mit Jérôme auch nicht. Das ist eine Sache, die ihrem Vater vorbehalten ist. Loïc folgt ihrem Beispiel. Nur schlimmer. Er träumt davon, Kieferorthopäde zu werden. Ein toller Traum für einen Sechzehnjährigen, oder?

Apropos, wovon habe ich eigentlich geträumt, als ich sechzehn war? Von nichts. Ich habe mich damit begnügt, mich treiben zu lassen. Ich pflückte den Tag, wie man so schön sagt – carpe diem. Ich hatte ein eigenes Zimmer, bekam zu essen, meine Wäsche wurde gewaschen, ich hatte Freundinnen, verbrachte viel Zeit mit meinen Kumpels und dachte, es würde immer so bleiben.

Nur nicht seufzen!

Ich ertappe mich immer öfter dabei, dass ich seufze. Und auch anfange zu schnaufen. Kein gutes Zeichen. Zum einen, weil es die anderen abschreckt, die einen als das sehen, was man ist – ein Loser. Kein Mensch redet gern mit jemandem, der dauernd seufzt, aus Angst, sich stundenlang sein Gejammer anhören zu müssen. Außerdem wirkt man dann so, wie man sich selbst nicht sehen möchte. Dabei bin ich erst siebenundvierzig. Seit kurzem. Folglich habe ich statistisch gesehen noch ungefähr drei Jahrzehnte vor mir. Tunlichst ohne zu seufzen. Seufzen die anderen auch, die hier mit mir auf dem Bahnsteig stehen?

Sehr aufschlussreich, die vielen Menschen um diese Zeit. Die Stadt hat sich nie vom Abzug der Textilindustrie und den Freuden der Standortverlagerung erholt. Sie versucht dafür, den Dienstleistungssektor zu stärken, Callcenter, Tourismus, Verpackungen – doch es gibt nur wenige und nicht gerade attraktive Stellenangebote. Da arbeitet man lieber ganztags in Paris und nimmt für ein anständiges Gehalt die drei Stunden Fahrzeit hin und zurück auf sich, statt sich zu den unmöglichsten Arbeitszeiten von den Kunden einer Hotline die Ohren volljammern zu lassen.

Mein Vater hat am Schluss auch in Paris gearbeitet. Beförderung, Karriere, Geld, Prestige. Er hat alles auf eine Karte gesetzt. Er hatte sich entschieden. Seine Frau und seine Kinder sah er nur zwei Stunden am Abend und zwei Tage am Wochenende. Doch es war ja nur eine Frage von Monaten oder wenigen Jahren – und dann der Ruhestand in Südfrankreich, das Häuschen, das er sich dort bauen würde … alles war gut überlegt und von langer Hand geplant. Dann bekam er einen Herzinfarkt – beim Umsteigen in der Metro. Defibrillatoren gab es nicht. Jemand rief um Hilfe, Leute stürzten herbei und scharten sich um ihn, jemand rief: »Ich bin Arzt!«, wie in einer üblen Fernsehserie. Doch es hat nichts genützt. Meine Mutter war drei Jahre lang untröstlich, bis sie den charmanten Fahrradhändler kennenlernte, frisch geschieden. Sie machten stundenlange Spaziergänge.

Erstaunlich, wie oft sich das Schicksal wiederholt.

Ich versuche zu kämpfen.

Ich sage mir, dass ein Fahrradhändler und ein Arzt nicht dasselbe sind.

Nein?

Ich sage mir auch, dass ich mich vorher habe scheiden lassen, nicht am Arbeitsplatz sterben und nicht in einem Metrotunnel enden würde. Außer vielleicht heute.

Nein.

Ich schließe die Augen, als die ewig gleiche Frauenstimme verkündet, dass der Zug gleich einfahren wird. Ich würde sie gern mal treffen, diese Frau. Mir ihren Alltag vorstellen. Verbringt sie ihre Zeit damit, Durchsagen der Art »Der Zug dreitausendeinhundert (Pause) fünfzig wird mit einer Verspätung von (Pause) fünf (Pause) Minuten auf Gleis XY eintreffen« aufzuzeichnen? Wie sieht sie die Zukunft? Was macht sie am liebsten, wenn sie nicht arbeitet?

Ich frage mich vor allem, seit wann diese Stimme vom Band die Reisenden informiert. Ich erinnere mich an einen ähnlichen Tag. Vor der Sintflut. Ich hatte den gleichen Zug genommen – oder seinen Zwillingsbruder. Damals war ich siebzehn. Mathieu war dabei. Es war Ende April, ähnlich wie heute. Osterferien. Wir wollten für ein paar Tage zum Zelten in den Südwesten, nach Les Landes, fahren. Von dieser Woche hatten wir seit Monaten geträumt. Unsere Mitschüler platzten fast vor Neid. Für sie waren wir die personifizierte Freiheit. Ich erinnere mich noch so gut, dass ich das Gewicht des Zelts und des Rucksacks auf den Schultern fast wieder spüren kann. Und das Gefühl, dass die ganze Welt ausgebreitet vor uns lag.