Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mare Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mit zweiundzwanzig hat man das Leben noch vor sich. Normalerweise. Doch im Sommer 1986 glaubt der Erzähler, schon alles gesehen zu haben, nachdem das Schicksal ihn erbarmungslos getroffen und er durch zwei Autounfälle seine Eltern und seinen Bruder verloren hat. Ein einziges Ziel ist ihm geblieben: der Ort Morro Bay an der Pazifikküste, den Lloyd Cole in seinem Song "Rich" besingt. Mit der fixen Idee im Kopf, dort irgendeinen Frieden finden zu können, macht sich der Erzähler auf zu einer Reise nach Kalifornien, zusammen mit seiner Exfreundin Laure und seinem besten Freund Samuel. Der Weg zum Meer hält nicht nur einige Umwege (Las Vegas, Mexiko), Begegnungen (misstrauische Cops, Pianistinnen mitten in der Wüste) und Erinnerungen (an die Kindheit in einer französischen Kleinstadt) bereit und kuriert die drei jungen Franzosen von ihrem amerikanischen Traum; er wird auch zu einem Weg zurück ins Leben. Wie Jean-Philippe Blondel es geschafft hat, mit einem Schicksal weiterzuleben, das kein Schriftsteller seinem Helden zumuten würde, davon berichtet er aus dem Abstand von zweieinhalb Jahrzehnten. Mit unerhörter französischer Leichtigkeit und heilsamem Humor erzählt der Autor hier seine eigene Geschichte die Geschichte einer Reise, die ihn gerettet hat: aufrichtig, schonungslos, ohne falsches Pathos und mit dem Trost, der im Leben selbst liegt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 147

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

mare

Jean-Philippe Blondel

ZWEIUNDZWANZIG

Roman

Aus dem Französischen vonSophia Hungerhoff

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar.

Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des französischen Außenministeriums, vertreten durch die Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin.

Die französische Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel Et rester vivant bei Buchet Chastel, Paris.

© Libella, Paris, 2011.

© 2014 by mareverlag, Hamburg

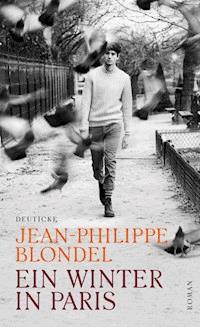

Covergestaltung Simone Hoschack, mareverlag, Hamburg

Coverabbildung plainpicture / Millennium / Joerg Buschmann

Lektorat Oliver Ilan Schulz

Typografie (Hardcover) Farnschläder & Mahlstedt, Hamburg

Datenkonvertierung eBook bookwire

ISBN eBook: 978-3-86648-305-7

ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-184-8

www.mare.de

Für meine Mutter, meinen Vater, meinen Bruder – endlichFür meine Töchter, meine Frau – immerFür JM und V – natürlichUnd für Lloyd Cole

Inhalt

EINS

ZWEI

DREI

VIER

FÜNF

SECHS

SIEBEN

ACHT

NEUN

ZEHN

Über das Buch

Weitere eBooks aus dem mareverlag

»Ich habe einen Giacometti in mir.«Anne Percin

Natürlich habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, über die Zeit damals zu schreiben.

Ich bin um das Thema gekreist, habe es anklingen lassen.

Aber ich sagte mir, wenn ich wirklich erzählte, was passiert war, würde mir niemand glauben.

Weil die Fantasie, anders, als es immer scheint, doch ihre Grenzen hat.

Kurz, ich habe mich nie drangesetzt.

Ich habe meine Meinung nicht geändert.

Ich suche keinen Zuspruch. Es ist ein aussichtsloser Kampf.

Nur bekam ich gestern Abend diese sonderbare E-Mail. Sie war von einem Schriftstellerkollegen, den ich kaum kenne, dessen wenige Romane ich aber gern lese. Er schreibt nur aus Liebhaberei, alle vier, fünf Jahre ein Buch, das scheint ihm zu genügen. Sein Name ist Laurent Sagalovitsch.

Er lebt an der kanadischen Pazifikküste. Gestern langweilte er sich wohl ein wenig.

Also surfte er im Internet, wie wir es alle manchmal tun, um die Zeit totzuschlagen. Er ging auf die Seite von Lloyd Cole, einem englischen Sänger, dessen Musik er in den Achtzigern und Neunzigern viel gehört hatte, der sich aber seit der Jahrtausendwende eher rarmacht.

Als er sich dort durch die Kommentare der Fans klickte, stieß er auf einen Eintrag von mir. An einem Abend vor vier oder fünf Jahren war ich betrunken gewesen und hatte auf der Seite eine Nachricht für den Sänger hinterlassen. Darin verkündete ich, eines Tages müsse ich doch aufschreiben, was in jenem Sommer passiert sei, in dem Laure, Samuel und ich Richtung Kalifornien und Morro Bay aufgebrochen waren, nurweil Lloyd Cole diesen Ort in seinem Stück Rich erwähnte, das ich damals rauf und runter hörte. Zum Schluss hatte ich geschrieben (»weißt du, Lloyd«), das Problem sei, dass mir, wenn ich die Geschichte erzählte, niemand glauben würde.

Am nächsten Morgen erinnerte ich mich dunkel, Spuren auf der Seite mit der Fanpost hinterlassen zu haben, aber es war alles sehr verschwommen. Zwei Tage später hatte ich es vergessen.

Sagalovitschs Neugier war geweckt. Er wollte mehr wissen. Was war das denn nun für eine Geschichte mit Laure, Samuel, Morro Bay und Rich? Ich antwortete ihm in aller Kürze. Ein paar Zeilen über die Zeit damals – als wir im Kino die Filme von Carax und von Jarmusch sahen, die Smiths und Style Council hörten, die ersten Echenoz-Romane lasen.

Sagalovitsch ließ sich nicht täuschen. Die Antwort aus Vancouver bestand aus nur zwei Wörtern: »Nice try.«

Ich lachte verstört auf, und meine ältere Tochter fragte mich, was los sei. Ich zuckte die Achseln. Und murmelte: »Nichts, nichts.« Ich ging im Garten eine Zigarette rauchen.

Als ich die Terrassentür öffnete, überwältigte mich das Sonnenlicht.

Alles war weiß – wie damals.

Ich schloss die Augen und war für einige Sekunden wieder zweiundzwanzig, hatte lange Haare, etwa zwanzig Kilo weniger auf den Rippen und einen Ring im linken Ohr. Ich saß wieder an der Straße hoch über Morro Bay, Kalifornien. Von der Zukunft hatte ich nur eine vage Vorstellung. Es zählte das Hier und Jetzt. Der Sommer. Der Sommer 1986.

Aber angefangen hat es natürlich im Frühling.

Und noch dazu mit einer Nonne.

EINS

Eine Nonne.

Das muss ein Traum sein.

Ich kenne keine Nonne.

Nonnen gibt es nur in Romanen aus dem neunzehnten Jahrhundert. Und am Steuer von Enten in Louis-de-Funès-Filmen.

Mach die Augen zu.

—

Doch, tatsächlich, da ist eine Nonne.

Sie beugt sich über mich.

Ihr Gesicht in Großaufnahme. Eine vorspringende Nase. Wohlgenährte Nonnenwangen.

Was ist hier eigentlich los?

Schlaf.

—

Jemand rüttelt an meinem linken Arm. Dann eine Stimme. Eine Nonnenstimme. Sie spricht mit anderen Leuten. Sie sagt: »Er hat ein starkes Beruhigungsmittel bekommen, müssen Sie wissen!« Sie sagt auch: »Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott«, aber das ist wohl normal, so ein Nonnending eben.

Als Kind hatte ich mal eine spirituelle Phase. Ich wollte Priester werden. In der Liebe des Herrn leben. Vor allem hätte ich alles dafür gegeben, dass mir außergewöhnliche Dinge passieren. Tatsächlich ist mir eine Menge passiert. Mehr, als ich gedacht hätte. Das mit der Spiritualität hat sich für mich erledigt. Mein Mund ist staubtrocken, meine Lider sind wie aus Blei.

Verdammt. Ich bin im Krankenhaus.

Womöglich hatte ich einen Autounfall. Oder bin gestürzt. Werde lebenslang gelähmt sein. Und die Nonne ist gekommen, mir zu verkünden: »Selig die Lahmen, denn sie werden wandeln im Licht des Herrn.«

Die Nonne flüstert. Sie sagt: »Er wird nicht so schnell wieder zu sich kommen.«

Ein Grummeln, einige Meter von meinem rechten Arm entfernt. Eine tiefe Stimme. »Ist dieser ganze Scheiß nicht bald mal vorbei? Entschuldigung, Schwester.«

Schlag die Augen auf.

—

Ich schwanke.

Einmal fuhr ich mit der Fähre nach England. Das Meer war entfesselt. Das Wetter auch. Ich rutschte auf der Bank hin und her. Nach links. Nach rechts. Nach links. Nach rechts. Ich klapperte mit den Zähnen.

Zähne.

Darum ist die Nonne da.

Wegen der Zähne.

Halt dich gerade.

—

Gut, Ort und Zeit weiß ich schon mal.

Ich bin in einer Privatklinik. Morgen früh sollen mir die Weisheitszähne gezogen werden – eigentlich heute Morgen, denn es ist schon halb ein Uhr nachts. Ich hatte es lange vor mir hergeschoben, bis der Zahnarzt schließlich sagte: »Diesmal kommen Sie unters Messer.« Ich musste lachen. Das deutete er als Zustimmung. Er hat alles in die Wege geleitet. Ein Einzelzimmer wäre sehr teuer gewesen und nicht von der Kasse bezahlt worden, also liege ich in einem großen Zehnbettzimmer. In einigen der Betten liegen alte Leute, bei denen es schon aufs Ende zugeht und die mir den ganzen Abend lang von ihren OPs erzählt haben.

Jetzt wieder die Nonne. »Da sind seine Sachen.« Ich verstehe den Satz erst, als ein weiteres Gesicht auftaucht.

Laure. Verdammt.

Bring deine Haare in Ordnung.

Fahr dir mit der Hand übers Gesicht.

Sieh vorzeigbar aus.

—

Ich rechne nach.

Ich war fünfzehn, als Laure und ich ein Paar wurden. Jetzt bin ich zweiundzwanzig. Sieben Jahre. Lustig, ich dachte, wir wären schon länger zusammen.

Es ist eine komplizierte Geschichte, aber sind nicht alle Geschichten kompliziert? Wir prallten aufeinander, trennten uns, kamen wieder zusammen, wurden uns immer ähnlicher, machten wieder Schluss. Das brachte Leben in die Bude. Dann starben meine Mutter und mein Bruder bei einem Autounfall, mein Vater musste für zwei Monate ins Krankenhaus, kam völlig verrückt wieder heraus und versuchte danach regelmäßig, mich umzubringen, sodass Laure sagte: »Schluss mit den Spielchen«, und wir ein Vollzeitpaar wurden. Letzten September mieteten wir sogar eine gemeinsame Wohnung und überließen meinen Vater seiner Verbitterung und seiner Wut. Wir beschlossen, ein richtiges Paar zu sein.

Und prompt lief es zwischen uns überhaupt nicht mehr.

Trotzdem hasse ich es, vor Laure nicht vorzeigbar auszusehen. Man weiß ja nie. Auch wenn eigentlich Schluss ist. Seit zwei Tagen. Sie wollte ausziehen, während ich in der Klinik bin und den Hamster mache.

Auf keinen Fall sollte sie um halb eins in der Früh hier sein.

Es sei denn, sie hätte ihre Meinung radikal geändert. Wäre durch die ganze Stadt gerannt, barfuß über das Pflaster, nachdem sie eine Offenbarung gehabt hätte, nach dem Motto »Ich will ein Kind von ihm«, hätte sich vor der Klinik die Beine in den Bauch gestanden und geschrien »Lasst mich mit ihm reden, lasst mich mit ihm reden, es geht um Leben und Tod«.

Womöglich ist sie schwanger.

Hinter Laure erscheint ein weiteres Gesicht.

Verdammt. Samuel.

—

Samuel war mal mein bester Freund. Vielleicht ist er es immer noch.

Die Sache ist die: Ich hasse Klischees, und wir drei haben ganz tief in die Klischeekiste gegriffen.

Weil es zwischen Laure und mir nicht mehr lief, sind sie und Samuel irgendwie zusammengerückt. In der letzten Zeit war ich wohl besonders unausstehlich gewesen – und Samuel nicht. Er kritisierte mich nie offen, aber er hörte Laure zu und nickte. Sie fühlte sich verstanden. Und lag damit sicher richtig. Außerdem sieht Samuel gut aus. Er hat lange Wimpern, und wenn er lächelt, erliege sogar ich seinem Charme.

Auch deshalb zieht Laure aus.

Da kamen meine Weisheitszähne gerade recht, die mussten sowieso raus.

Dass die beiden jetzt hier sind, ergibt keinen Sinn.

Mach die Augen zu.

—

Unmöglich. Meine Augen sind weit aufgerissen. Ich stehe angezogen da. Kann mich gar nicht erinnern, wie es dazu gekommen ist. Ich fühle mich lächerlich groß in diesem Zimmer, in dem alle anderen im Bett liegen. Die Nonne ist kleiner als ich. Ihre Haube reicht mir bis zur Brust. Sie sieht mit einem Nonnenblick zu mir auf. Der trieft vor Mitleid, und ich höre Paul McCartneys Stimme singen, »in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be-e«.

Ich kenne diesen Blick.

Ich ziehe ihn magisch an.

Immer dann, wenn ich meinen Namen sage, in dieser kleinen Provinzstadt, für die der Tod meiner Mutter und meines Bruders ein Schock war. Ein Drama, wie es im Buche steht. Der jüngere Sohn, der den Zug genommen und wenige Tage zuvor sein Abi mit Auszeichnung bestanden hat. Das Leben. Der Tod. Das Schicksal.

Seither zeigt man Mitgefühl, wenn man mir begegnet. Man berührt mich am Ellenbogen, streicht mir über den Arm, unterdrückt die Tränen, sagt mir, dass ich tapfer bin, dass es ja weitergehen muss, nicht wahr? Ich gebe keine Antwort. Lasse alles an mir abprallen. Ziehe weiter Bahnen in meinem inneren Schwimmbecken und achte darauf, dass meine Augen nicht rot werden vom Chlor.

Bis jetzt waren Laure und Samuel die Einzigen, die mich mit diesem Blick verschont haben.

Und nun, tadaa, haben sie ihn beide. Diese Mischung aus Mitleid, Bewunderung und Angst um den Jungen, der überlebt hat. Diese uralte, irrationale Angst vor dem Unglück – und wenn das ansteckend ist?

Es gab Leute, die mir die Hand schüttelten und sich ihre danach unauffällig an der Hose abwischten.

Verdammt. Was ist bloß los?

Die Nonne drückt meine Hand und murmelt: »Ich lasse Sie allein, Sie können in den kleinen Gebetsraum gehen, auf dem Gang links.« Taktvoll und kompetent – so sind sie, die Nonnen. Taktvoll und kompetent.

Laure nickt mir zu. Ich folge ihr. Raus aus dem Zimmer. Und frage mich, was nun aus meinen Weisheitszähnen wird.

Die Scheißdinger. Sind noch mal davongekommen.

—

Fünf Quadratmeter, drei Kruzifixe. Ein Tisch, ein Stuhl. Ich muss an den Raum denken, in dem meine Kollegen von der Aufsicht und ich unsere Pausen verbringen. Der hat die gleichen Maße, aber ein Fenster zum Hof der Schule, in der wir arbeiten. Er ist von Tageslicht durchflutet. Hier gibt es nur eine Neonröhre. Der Jesus an den Kreuzen sieht wirklich blass aus. Eigentlich kein Wunder, bei dem Blutverlust. »Dein Vater ist tot.«

Ich frage mich, von welchem Vater überhaupt die Rede ist.

Die Information braucht bestimmt eine halbe Minute, bis sie ankommt. Und auch nachdem sie am Ziel ist, steht sie nutzlos herum. Mit offenem Mund. Mit schlenkernden Armen.

Mein Vater ist tot. Aha. Zu dumm.

—

Es ist fünf nach ein Uhr morgens. Der kleine Zeiger steht auf der Eins, der große auch. Das Seltsame ist, dass der Sekundenzeiger ausflippt. Und mit mir spricht. Er wiederholt mechanisch »Dein, Vater, ist, tot«. Ich werde es schon noch begreifen.

Oder auch nicht.

Es ist lächerlich.

Niemand verliert seinen Bruder und seine Mutter und dann vier Jahre später seinen Vater – mit zweiundzwanzig.

So was passiert einfach nicht. Nicht mal im Roman. So schamlos ist das Schicksal dann doch nicht. Ein Schriftsteller stürzt seinen Helden ins Unglück, in Ordnung, aber er setzt nicht noch eins drauf. Gerade will er einen dritten Todesfall hinzudichten, doch dann besinnt er sich: »Ach nein, das geht einfach nicht, da muss ich mir was anderes überlegen.«

Ganz genau, ich muss mir was anderes überlegen.

Außerdem habe ich meinen Vater vorgestern noch gesehen. Er war verhältnismäßig fit. Natürlich spielte er die Kameliendame, wie immer, wenn wir uns trafen. Er seufzte schwer. Er jammerte und sprach mit seiner Zitterstimme. Aberwenigstens drohte er mir weder mit Selbstmord noch mit Mord. Er erzählte mir sogar, er habe jemanden kennengelernt, eine Frau, die ein wenig jünger sei als er. Er denke über eine Beziehung nach. Allein von der Vorstellung wurde mir schlecht. Er hatte am Steuer gesessen, als der Unfall passiert war. Er hatte behauptet, ein Wildschwein sei über die Landstraße gelaufen, aber niemand hatte irgendwelche Tierspuren an der Karosserie gefunden. Alle waren sich sicher gewesen, dass er eingedämmert war. Er hatte darauf bestanden, über Nacht die achthundert Kilometer durchzufahren. Er hatte unsere Bilderbuchfamilie zerstört, die Eltern Beamte, zwei Söhne, der ältere konzentriert auf sein Wirtschaftsstudium, der andere eher künstlerisch veranlagt. Auf einmal waren wir in einer Art Tragödie des neunzehnten Jahrhunderts gelandet, mit dem traurigen Witwer und der stummen Waise. Da wollte er doch wohl nicht vier Jahre später mit blasser Miene verkünden, dass er vorhabe, noch einmal von vorn anzufangen, als sei nichts geschehen.

»Er hatte einen Unfall. Er war allein auf der Straße. Hat die Kurve nicht gepackt.«

Konzentrier dich auf die Uhr. Der kleine Zeiger steht auf der Eins, der große auf der Zwei.

—

Ich stelle mir die Nonnen vor. Nur ein paar Meter von hier gehen sie in der Eingangshalle der Klinik im Kreis, die Hände an die Wangen gelegt, und murmeln unablässig: »O Herr. O Herr. O Herr.«

Ich muss lachen.

Tja.

Als man mich über den Tod meines Vaters informierte, musste ich lachen. Ein langes und beinahe stummes Lachen. Weil das nun doch ein bisschen viel war. Ich sah mich schon bei einem Abendessen in dreißig Jahren. Das Gespräch dreht sich um die alternden Eltern, die zur Last werden, bald wird man eine Entscheidung treffen müssen, Pflegedienst, Altenheim, ach ja, die alten Leute, ganz schön nervig. Das Gespräch geht reihum. Mein Tischnachbar fragt mich: »Und du, wie ist es mit deinen?« »Och, bei mir ist das nicht so problematisch. Sie sind vor dreißig Jahren gestorben. Also, zuerst meine Mutter und mein Bruder. Autounfall. Und dann mein Vater, vier Jahre später. Auch ein Autounfall. Ich war zweiundzwanzig.«

Das eisige Schweigen, das darauf folgen wird. Das Entsetzen, das sie alle ergreifen wird. Die Panik in ihren Augen. Es ist wirklich jämmerlich.

Laure nimmt mich in die Arme. Es gelingt mir nicht, das Schluchzen zu unterdrücken. Ich flüstere ihr ins Ohr, dass alles in Ordnung ist, verdammt, alles in Ordnung, ich muss mich nicht mehr um ihn kümmern, verstehst du, ich muss mir keine Sorgen mehr machen, ob er versuchen wird, mich umzulegen, oder nicht, ich brauche keine Angst mehr zu haben, weißt du, jetzt wird alles besser, da ist Licht am Ende des Tunnels, haha, wie bei Jesus an seinem Kreuz, schau doch, er ist ganz bleich, aber in Wahrheit sieht er Licht am Ende des Tunnels, ich glaube zwar nicht an den ganzen Blödsinn, aber ich werde trotzdem wieder auf die Beine kommen, alles in Ordnung, verdammt, alles in Ordnung.

Die ganze Zeit über hält sie mich in den Armen. Ihre Hände liegen auf meinem Rücken. Sie murmelt: »Ich weiß, ich weiß doch.« Aber Sorgen macht sie sich trotzdem.

—

Einmal wollte ich bei der Polizei Anzeige erstatten. Gegen meinen Vater. Da wohnten wir noch zusammen. Er war nachts in mein Zimmer gekommen. Ich war wach, stellte mich aber schlafend. Er hielt das große Küchenmesser in der Hand, mit dem er sonntags den Braten tranchierte. Er stand eine ganze Weile reglos da und sah mir beim Schlafen zu. Ich spannte instinktiv die Muskeln an. Überlegte, was im Zimmer mir als Waffe dienen konnte. Welche Fluchtwege es gab. Es gab nur einen. Ich versuchte, meine Atmung zu kontrollieren. Den anderen glauben machen, dass ich schlafe – das habe ich perfektioniert. Nach einer Weile zog er sich zurück. Ich wartete noch, war weiterhin auf der Hut. Eine Stunde später stand ich auf, um die Tür abzuschließen. Ich hätte weglaufen sollen. Ich konnte nicht. Wegen der Dinge, die man mir den lieben langen Tag immer wieder sagte. Überall. Die ganze Zeit. Sogar auf dem Polizeirevier, wo man genau wusste, was ihm und mir passiert war. Man predigte mir, ich müsse ihn verstehen, sein Leben bestand auf einmal nur noch aus einem zerquetschten Auto und dem Leichnam seiner Frau und seines ältesten Sohnes daneben, und er lebte, lebte noch, da wäre jeder vor Schmerz verrückt geworden, ich müsse mich in ihn hineinversetzen und ihm zu helfen versuchen, anstatt ihn weiter reinzureiten.

Ich war verwirrt nach Hause gegangen. Ich hatte genickt. Stimmt, ich war wohl ein verdammter Egoist. Entschuldigen Sie die Störung.

—