9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

In der Mojave-Wüste wankt die Erde, Putz fällt von der Decke, Tassen stürzen sich eine nach der anderen vom Küchenbüfett. Hinein in dieses Chaos wird Edison Frimm geboren. Am selben Tag kommt in einem Berliner Mietshaus, rund 10000 Kilometer weiter westlich, Siegfried Heinze zur Welt, und weil auch er in schwierige Zeiten, nämlich in die Rezession der Weimarer Republik, hineingeboren ist, bettet man ihn auf rund fünf Millionen Reichsmark billiger als auf Heu. Noch am Abend wird sein Vater, ein NS-Mann der ersten Stunde, mit zwei Schüssen ums Leben gebracht. Während Siegfried seine Jugend damit zubringt, einer von vielen zu sein, steigt Frimm in Hollywood zum Kleindarsteller auf, der – blond und blauäugig – bevorzugt als Deutscher besetzt wird. So beginnen zwei ungleiche Lebenswege, die sich später, nach einigen abenteuerlichen Wendungen, im kriegsverdunkelten Himmel über Berlin kreuzen werden. Von der Ironie der Geschichte, ihrem Motor, dem Zufall, von Kino und Kriegen, großen Katastrophen und kleinen Dramen erzählt dieser Roman. Voller Sympathie für die kleinen Leute und ihre Geschichten schlägt Norbert Zähringer abenteuerliche Volten, baut überraschende Brücken zwischen Historie und Gegenwart, Amerika und Deutschland. «In der deutschen Literatur passiert es selten, dass existenzielle Einsichten in einen leichten und auf verzweifelte Art auch noch komischen Roman verpackt werden. Norbert Zähringer ist eine Ausnahmeerscheinung.» Kolja Mensing, Deutschlandradio Kultur

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 547

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

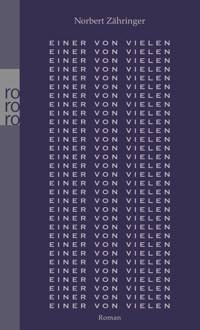

Norbert Zähringer

Einer von vielen

Roman

Happiness must be earned.

The Thief of Bagdad

DIE BRÜCKE

Es war an einem Dezembermorgen im Jahr 2003 auf der Küstenstraße zwischen Monterey und Cambria, als ein alter Mann auf die Brücke über den Rocky Creek ging, um zu sterben. Der Highway beschreibt dort eine langgezogene Kurve, und so hätte jemand, der am anderen Ende in dem auf eine Klippe gebauten Restaurant saß, wohl sehen können, wie Edison Frimm langsam, aber zielstrebig auf das Viadukt marschierte, und sich vielleicht auch gefragt, was er da oben wollte. Doch es war früh am Morgen und das Restaurant noch geschlossen, der Parkplatz mit der Aussichtsplattform und dem Münzteleskop daneben leer, kein Tourist hatte sich bislang dort eingefunden.

Schläfrigkeit lag über dem Land, auf der taubedeckten Straße und den grünen Hügeln dahinter, zwischen deren flachen Gipfeln Nebel hing wie der Rest eines langen Traums. Selbst der Ozean lag still vor Frimm, als er die Mitte der Brücke erreicht hatte, so still, wie die Entdecker Kaliforniens ihn einst vorgefunden haben mochten: Graublau und endlos anmutend, kräuselte sich seine Oberfläche leicht, wenn ein Fallwind von den Bergen darüberstrich.

Frimm war von einem Getränkelaster mitgenommen worden. Er und der Fahrer hatten kaum ein Wort gewechselt, und auf die Frage, was er auf der Brücke wolle, hatte er nur geantwortet, er wolle das Meer sehen, er habe es lange nicht gesehen.

Was nicht einmal gelogen war. Frimm hatte die letzten achtzehn Monate im Nordtrakt des Bakersfield-Staatsgefängnisses zugebracht, verurteilt wegen schwerer Körperverletzung. Vor einer Woche erst hatte man ihn entlassen, allerdings gegen seinen ausdrücklichen Wunsch. Der Gouverneur von Kalifornien, bis dahin bekannt als harter Hund, was Kriminelle anging, hatte seine Umfragewerte immer weiter sinken sehen, bis irgendeiner seiner Berater ihm erzählte, dass sich mit einer landesweiten Amnestie für sogenannte Härtefälle neue Sympathien vor allem bei den Liberalen und den Hispanoamerikanern gewinnen ließen. Er erschien persönlich im Gefängnis, lächelte in die Kameras, drückte dem achtzigjährigen Frimm gleichzeitig die Hand und erklärte, er werde ihn wegen seiner früheren Verdienste für das Land begnadigen. Schließlich solle kein Veteran seinen Lebensabend in einem Staatsgefängnis verbringen müssen. Frimm widersprach, aber da waren die Mikrophone schon abgeschaltet, die Kameras eingepackt und der Gouverneur verschwunden.

Im Gefängnis hatte Frimm ein warmes Bett, einen kostenlosen Arzt, drei Mahlzeiten am Tag und sogar so etwas wie Freunde gehabt. Nachdem man ihn vor die Gefängnistür gesetzt hatte, besaß er nichts mehr. Nichts außer fünfzig Dollar Entlassungsgeld und der Telefonnummer eines Bewährungshelfers, den er aber nie anrief. Er hatte keine Waffe, Tabletten waren zu teuer, Aufhängen kam nicht in Frage. Ziemlich schnell entschied er sich für die Brücke.

Der ablandige Wind trug ihm den Geruch feuchter Disteln und Pinien in die Nase, er blinzelte, blickte über das Meer, dann plötzlich voller Angst auf seine Uhr. Wie lange stand er schon hier?

Er griff in die Tasche seiner Lederjacke und zog ein kleines schwarzes Notizbuch hervor. Ein Abschiedsgeschenk des Direktors. «Falls Sie befürchten, etwas zu vergessen, schreiben Sie’s einfach da rein», hatte er leichthin gesagt. Frimm schlug es auf und las:

Samstagabend

08:00 pm: Einen Burrito in der Kaschemme gegenüber gegessen.

09:00 pm: Liege im Bett in einem Zimmer des Coyote Inn Motels und schaue fern.

10:30 pm: Werde gleich das Licht ausmachen.

10:45 pm: Werde gleich schlafen.

11:00 pm: Habe beschlossen, mich morgen früh von der Brücke über den Rocky Creek zu stürzen.

Von den vielen Brücken, die zur Auswahl standen, hatte er jene über der Rocky-Creek-Mündung aufgrund ihrer Höhe, aber auch der phänomenalen Aussicht wegen gewählt. Fast siebzig Meter, das schien ihm eine sichere Sache. Das Bauwerk stammte aus dem Jahr 1932, war also nur neun Jahre jünger als er selbst, und auch dies schien ihm angemessen, denn natürlich hätte er sich von jedem x-beliebigen Autobahnzubringer stürzen können, aber das wäre ihm doch zu unpersönlich vorgekommen. Außerdem war der Blick von hier oben wirklich sehr schön, und wenn er mit etwas Schwung spränge, stünden die Chancen nicht schlecht, dass er nahe der Brandung aufschlagen und sein toter Körper von der Flut erfasst und weit hinaus aufs Meer getragen würde.

Er lauschte. Kein Auto zu hören. Er wollte keine Zeugen. Was die meisten Menschen zeit ihres Lebens fürchteten, wünschte er sich: im Augenblick seines Todes allein zu sein.

«Na dann», murmelte er und wollte auf die steinerne Brüstung steigen. Doch das war gar nicht so einfach. Seine Finger suchten vergeblich Halt auf dem über die Jahrzehnte vom Wind geglätteten Stein. Wäre er zwanzig, ja, nur zehn Jahre jünger und dazu gesund gewesen, hätte das kein Problem dargestellt. So aber versagten ihm Arme und Beine ihren Dienst. Er war zu schwach, um ohne Hilfe auf die Brüstung zu klettern.

Einige Minuten lang mühte er sich ab, dann sah er sich keuchend nach etwas um, das ihm als Tritt dienen könnte. Schließlich entdeckte er am anderen Ende der Brücke etwas Rotes am Straßenrand. Er lief darauf zu, der Schweiß rann ihm den Rücken hinunter. Es war ein Eimer, ein kleiner roter Plastikeimer, wie ihn Kinder zum Spielen im Sandkasten benutzen. Er hatte einen rosaroten Henkel und war mit Zeichentrickfiguren bedruckt: Aladdin mit der Lampe auf der einen, Aladdin und sein fliegender Teppich auf der anderen Seite. Frimm schüttelte den Kopf, beinahe hätte er laut aufgelacht. Dann drehte er sich um und ging wieder zurück zur Brückenmitte.

Mit Hilfe des Eimers schaffte er es, sich langsam auf die Brüstung zu ziehen. Als er bäuchlings darauf lag, gönnte er sich eine Pause. Er atmete durch, roch den alten Stein und hätte auf einmal nicht mehr sagen können, ob das Rauschen in seinen Ohren das eigene Blut oder doch die Brandung war. Er drehte den Kopf und sah hinunter: Ungeduldig schwappte der Ozean gegen die Felsen.

Frimm stemmte sich auf die Knie, richtete sich dann vorsichtig auf. Er spürte sein Herz pochen, seinen Mund trocken werden, als wolle sein Körper den Geist mit allerlei billigen Tricks vom bereits gefassten Entschluss abbringen. Aber Frimms Entscheidung stand fest. Auch deswegen hatte er einen Ort ohne Zuschauer gewählt. Alle, die es ernst meinen, tun das. Leute hingegen, die in der Mittagspause auf die Dächer irgendwelcher Hochhäuser in der Innenstadt steigen, meinen es nicht ernst. Die wollen nur Aufmerksamkeit, wollen, dass jemand kommt und es ihnen ausredet. Und wenn sie schließlich doch springen, glaubte er, dann nur, damit es jemandem leidtut, dass sie gesprungen sind.

In seinem Fall lagen die Dinge anders. Es würde niemandem leidtun. Weil es ganz einfach niemanden mehr interessierte, ob er sprang oder nicht. Er stand jetzt oben. Langsam wandte er sich dem Abgrund zu. Er spürte, dass etwas in ihm Angst bekam, schreckliche Angst, aber er wollte sich nicht von diesem Etwas oder dessen Angst beherrschen lassen. Er überlegte, ob sein ganzes Leben noch einmal an ihm vorbeiziehen würde, während er fiel. Dann musste er an Koga denken, der ihm einst gesagt hatte, dass die Ewigkeit nicht endlos lang, sondern womöglich nur einen einzigen, kurzen Augenblick andauere. Wie auch immer. Er atmete einige Male tief durch, spähte hinab.

Der Gefängnisarzt hatte ihm erklärt, er werde sich bald an gar nichts mehr erinnern können. Es werde damit anfangen, dass er zum Beispiel nicht mehr wisse, wo seine Schuhe stünden, dass er eine Verabredung oder unbedeutende, nicht lange zurückliegende Ereignisse vergesse. Zunächst werde ihm das gar nicht auffallen, aber nach und nach werde sich ein Gefühl der Leere, eine Ahnung des Verschwindens in ihm ausbreiten, mit der Zeit werde er Dinge suchen, die es gar nicht gebe, Begebenheiten erfinden, die nie passiert seien, und zu Verabredungen erscheinen, die er nie getroffen habe – nur um diese Lücken zu füllen. Er werde morgens aufwachen und nicht mehr wissen, wo er sei. Oder er werde es wissen, sich jedoch für einen anderen halten oder für denselben, nur an einer ganz anderen Stelle in seinem Leben.

«Waren Sie nicht mal beim Film?», hatte der Arzt gefragt und, ohne seine Antwort abzuwarten, Schere und einen Streifen Papier zur Hand genommen, auf dem, jetzt fiel es Frimm wieder ein, das Ergebnis seines Belastungs-EKGs aufgezeichnet war.

Er hielt den Streifen hoch:

«Sie müssen sich das so vorstellen: Das ist Ihr Film– Ihr Leben», er nahm die Schere, zerschnitt den Streifen, schob dann die einzelnen Stücke willkürlich auf dem Tisch herum, «und das ist Ihr Film in, sagen wir, zwölf Monaten.»

«Was kann man dagegen machen?»

«Nichts. Das heißt, wenn Sie richtig viel Geld hätten, könnte man aus den zwölf Monaten vielleicht zwei Jahre machen. Eventuell.»

«Und warum erzählen Sie mir das dann?»

Auf diese Frage hatte der Arzt zum ersten Mal nachdenklich geschwiegen. Er war noch jung. Frimm wusste nicht, ob dieser Dr.Baker nun Neurologe oder Psychiater war. Auf jeden Fall hatte ihn irgendein Witzbold ins Bakersfield-Gefängnis versetzt, und hier musste er sich bewähren, wollte er eines Tages wieder an einem richtigen Krankenhaus mit richtigen Patienten mit richtig viel Geld arbeiten. Wenn er Glück hatte, führte ihm das Gericht irgendwann einen kapitalen Serienkiller vor, und er würde ein Buch über diesen Kerl schreiben, bevor man ihm die Spritze setzte. Wenn er Pech hatte, würde er genau so einen Irren per Gutachten laufenlassen. Wahrscheinlich war Frimm einer seiner leichteren Fälle.

Dr.Baker schob die Papierschnipsel auf seinem Schreibtisch zu einem kleinen Häufchen zusammen.

«Sie haben recht, warum erzähle ich Ihnen das alles? Sie werden es sowieso bald vergessen haben.»

Darauf wollte Frimm nicht warten. Er wollte alles mitnehmen. Und mit ihm sollte alles verschwinden.

Eine leichte Böe strich über die Brücke. Von den Klippen am anderen Ende des Viadukts ließ sich ein Vogel hinab in die See fallen. Noch einmal atmete Frimm ein und wieder aus. Dann schloss er die Augen. Es war so weit.

Sonntagmorgen, 07:30 am: Ich bereite meinem Leben ein Ende.

In diesem Moment hörte er die Stimme, eine helle, quäkende, irgendwie wütende Kinderstimme sagen:

«Hallo, wie geht es Ihnen? Mir geht’s gut.»

Er glaubte nicht, dass da wirklich jemand sprach. Wahrscheinlicher war, dass etwas in ihm ihn auszutricksen versuchte. Ihn zurückzuhalten. Vielleicht war er schon gesprungen und die Stimme bereits Teil der letzten Sequenz, Teil jener langen Erinnerung vor dem Aufschlag auf den Felsen. Vermutlich war er selbst es, der sich da ansprach. Wer wusste schon, was einem das Gehirn so eingab, wenn gleich Sense sein sollte. Trotzdem drehte er sich um.

Es waren zwei. Zwei Jungs, der eine drei oder vier, der andere vielleicht zehn Jahre alt. Der ältere trug eine Brille mit einem billigen, verchromten Gestell, das schief auf seiner Nase saß. Er hielt den jüngeren, der beide Hände zu kleinen Fäusten geballt hatte, am Handgelenk und erklärte:

«Tut mir leid, er kann nicht viel mehr sagen.»

Er klang unzufrieden, altklug, seine Worte wirkten erstaunlich gewählt. «Könnte mein Bruder jetzt den Eimer haben, oder benötigen Sie ihn noch, mein Herr?»

Sein Akzent kam Frimm bekannt vor. Natürlich. Die beiden Knaben waren Deutsche. Oder Österreicher. Er musste an den Gouverneur denken. Nein, Österreicher waren sie nicht, die klangen anders.

Er drehte sich um. Die Straße war leer. Kein Auto, keine Spaziergänger, niemand.

«Wo zum Teufel kommt ihr beiden her?», platzte er heraus.

Die Jungen sahen ihn an, der kleinere kniff die Augen zusammen, als wolle er gleich losheulen oder -schreien, sein Bruder neigte den Kopf ein wenig zur Seite.

«Die Frage ist doch wohl eher, wie Sie hierherkommen.»

Frimm wollte gerade antworten, da begann es. Die Brücke fing an zu zittern. Von tief unten, Kilometer um Kilometer, hatte es sich hochgearbeitet, als habe die Erde ein Gedächtnis, das weiter reichte, aber auch langsamer war als das der Menschen. Die Brüstung vibrierte, und dieses Vibrieren zog seine Beine hoch. Das Beben war nicht sehr stark, aber stark genug, dass er das Gleichgewicht verlor. Er ruderte mit den Armen wie in einem längst vergessenen Slapstick-Film. Er fiel.

I.LICHT UND TON

VIELE

Mary Frimm schrie bei der Geburt ihres Sohnes, schrie voller Zorn und Angst, als sie sah, wie sich die Gläser im Regal, die Hängelampe an der Decke, der Wasserkrug auf der Anrichte bewegten, während der Tisch, auf dem sie lag, zitterte, als rüttelte eine Schar von Zwergen an seinen Beinen. Es hatte mit einer schwachen, kaum merklichen Vibration begonnen. Da glaubte sie noch, sie selbst sei es, die zittere. In einer Pause zwischen zwei Wehen fiel ihr Blick auf die kleine, flache, zur Hälfte mit Whiskey gefüllte Flasche, welche die Hebamme auf der Mitte des Regalbretts abgestellt hatte. Mit winzigen, an Weite gewinnenden Sprüngen bewegte sich das Fläschchen jetzt auf die Vorderkante zu. Damit nicht genug. Wie eine kleine verrückte Armee wollte das übrige Geschirr ihm folgen, hüpfte und wackelte in Richtung Abgrund. Nicht Mary war es, die sich da schüttelte: Das ganze Haus, in dessen Küche sie lag, schüttelte sich, bebte, als würde ein Zug hindurchfahren.

«Scheiße!», brüllte sie in die Wehen hinein. «Auch das noch!»

«Großer Geist wütend», erklärte die Hebamme und fügte hinzu: «Mag keine Kommunisten.» Sie wog zwei Zentner, glaubte an den Großen Geist und dass die Erde eine Scheibe sei. Auf der sie jetzt stand. Und deren Erschütterung sie auf wunderbare Weise auszugleichen wusste: Mochte die Welt auch wanken, Tippi Lancaster wankte nicht.

Mit einer für ihre Leibesfülle erstaunlich flinken Bewegung fing sie den Whiskey auf. Dann sah sie sich fasziniert im Raum um, während Mary auf dem mit mehreren Decken gepolsterten Eichentisch lag und stöhnte, die Glühbirne über dem Tisch flackerte und zwei Tassen in den Ausguss hinabstürzten und zu Bruch gingen.

Aus verschiedenen, nicht unbedingt guten Gründen hatten die Bewohner von Joshua Ridge die Halbindianerin zur Hebamme erkoren. Irgendjemand hatte Dan Schmidt erzählt, Indianerinnen seien die besten Hebammen der Welt, würden sie doch von Kindesbeinen an in der Geburtshilfe unterwiesen. Schmidt, dem Gründer und ersten Bürgermeister von Joshua Ridge, galt die indianische Urgesellschaft, galten auch deren halbindianische Nachfahren, die drei Meilen westlich eine bescheidene Existenz als Schwarzbrenner fristeten, als Gegenentwurf zu den mächtigen Trusts, den habgierigen Rockefellers, Crawfords, Hodges und wie sie alle hießen. Den neuen Menschen, von dem er träumte, einen Menschen ohne Habgier, Neid und Grausamkeit, brachte man am besten mit der Unterstützung jener auf die Welt, die noch nicht durch diese Gesellschaft verdorben worden waren. Glaubte er.

Wie sich herausstellte, hatte Tippi, die immer ein wenig nach Selbstgebranntem roch und zwei Dollar für ihre Dienste verlangte, von Geburtshilfe keine Ahnung.

«Doc! Schaffen Sie diese schwachsinnige Trinkerin hier raus!»

Teller klirrten, Töpfe und Pfannen schepperten, Schöpf- und Schaumkellen, die an Fleischerhaken von eisernen, sich nun verbiegenden Halterungen herabhingen, Tranchierbesteck, Paletten, Filetiermesser, Backpinsel und Kochlöffel – alles rasselte, wackelte, klapperte, einem irren Orchester gleich, während sich im Gesicht der Hebamme ein Lächeln zeigte – und im Putz der Decke die ersten Risse.

«Nein, halt!», schrie Mary noch lauter. «Schaffen Sie mich hier raus!»

Auch der anwesende Doktor war kein Fachmann für Geburtshilfe. Jedenfalls beim Menschen. Doc Randall war Tierarzt. Und seine Erfahrung mit Pferden, Kühen, Schafen und Schweinen hatte ihn gelehrt, dass keine Zeit mehr blieb, Mary Frimm aus dem Haus ins sichere Freie zu schaffen.

«Hilf mir, Tippi!»

«Mhm?»

«Nein!», rief Mary Frimm. «Sie soll Ihnen nicht helfen!»

«Unter den Tisch, schnell! Hilf mir, sie unter den Tisch zu legen!»

Tippi, deren Alter selbst dem Doktor Rätsel aufgab (sie konnte genauso gut fünfundzwanzig sein oder fünfzig), grunzte. Mary spürte ihren harten Griff an den Waden, blickte über den eigenen, schweißnassen Leib hinweg in das Zahnlückengrinsen der Indianerin, sah darunter ein Doppelkinn schaukeln – und schrie; schrie, bis Randall sie von der anderen Seite unter den Schultern packte und beide sie anhoben, auf den Boden legten, unter den Tisch zerrten und schoben, der knarrte und knirschte wie das Gebälk des Hauses, wenn auch in einer etwas tieferen, vielleicht Stabilität nur vortäuschenden Tonlage, während noch mehr Putz von der Decke rieselte, das Geschirr längst auf dem Küchenboden zersprungen war, die Wehen schneller kamen, Mary die Augen schloss und dann wieder öffnete und nach Atem ringend und erschöpft auf die Unterseite des Tisches starrte, wo in sauberer Schrift eingebrannt stand: JULIUS RAABE MÖBELFABRIKEN, BERLIN.

So kam Edison Frimm zur Welt: an einem Morgen im September 1923 unter einem deutschen Eichentisch, während eines Erdbebens der Stärke vier Komma fünf, knapp einhundert Meilen nördlich von Los Angeles und etwa zwei Meilen westlich der Andreasspalte, die hier, in der Mojave-Wüste, die Nordamerikanische Platte von der Pazifischen schied. Die Pazifische Platte stieß einige tausend Kilometer weiter westwärts vor der japanischen Küste an die Eurasische, und auf dieser Eurasischen Platte stand unter anderem auch Julius Raabes Möbelfabrik.

Das Familienunternehmen war ein Traditionsbetrieb, dessen Geschichte bis in die Tage der Reichsgründung zurückreichte. Nicht ohne Stolz schmückten sich Raabes Söhne auch nach dem Großen Krieg noch mit dem Etikett «Ehemaliger Koeniglich Preußischer Hoflieferant», was den falschen Eindruck vermittelte, der abgedankte Kaiser habe vor nicht allzu langer Zeit auf einem Sofa der Marke Raabe seinen Tee zu sich genommen.

Die Raabe’schen Möbelfabriken hatten hauptsächlich die Amtsstuben des Kaiserreiches beliefert – mit Tischen, Stühlen, Aktenschränken, Wartebänken, Registraturregalen. Und so hatte auch jener Tisch, unter dem Frimm geboren wurde, eine für ein solches Möbelstück durchaus nicht ungewöhnliche Karriere hinter sich: 1914 an ein Feldpostamt in der Nähe von Metz geliefert, hatte man auf ihm beinahe vier Jahre lang Karten und Briefe von der Front sortiert, bis Tisch und Front und alles drum herum von einer amerikanischen Einheit eingenommen worden waren.

Nach dem Krieg änderte sich der Briefkopf von Raabes Auftraggebern, aber die Nachfrage blieb. Ja, es schien Heinrich Raabe, dem jüngeren der beiden Söhne, als habe der Bedarf an Formularen, Papieren, Akten und damit auch an Möglichkeiten, sie zu sortieren und zu verwahren, eher zu- als abgenommen.

Unweit der Möbelfabrik standen einige Mietshäuser, die der alte Raabe Anfang des Jahrhunderts hatte errichten lassen, um sie an seine Arbeiter zu vermieten. In einem dieser Mietshäuser kam ungefähr zur selben Zeit, als in der Mojave die Erde bebte, Siegfried Heinze zur Welt, uneheliches Kind Heinrich Raabes, was der offizielle Vater Adolf Heinze jedoch nie erfahren sollte.

Dass beide – Frimm und Heinze – am selben Tag geboren wurden, hätte Tippi Lancaster, die gelegentlich behauptete, in die Zukunft blicken zu können, wohl in der Annahme bestärkt, dass auch der Große Geist manchmal einen schlechten Tag oder zumindest merkwürdige Ideen habe. Tatsächlich werden jeden Tag, in jeder Stunde mehrere Menschen gleichzeitig geboren. Es sterben auch einige. An jenem 1.September 1923 war das nicht anders. Nur starben da besonders viele. Gleichzeitig.

Vor dem kleinen Beben in der Mojave, das von kaum jemandem außerhalb von Joshua Ridge wahrgenommen worden war und das allenfalls Mary Frimm und Doc Randall (und vielleicht auch noch Dan Schmidt und Tippi) im Gedächtnis bleiben sollte, hatte sich die Pazifische Platte im asiatischen Raum weitaus heftiger an der Eurasischen gerieben. Gegen acht Uhr abends, als Mary gerade die ersten heftigen Wehen gespürt hatte und mit den Worten «Wo steckt mein verdammter Ehemann?» durch die Tür des Workers Unite, der einzigen Bar in Joshua Ridge, trat, bebte in Japan die Erde so heftig wie seit einhundertfünfzig Jahren nicht mehr. Tokio und Yokohama waren innerhalb von fünf Minuten zerstört.

Ein alter Blechtopf, Staub und Ziegel lagen auf dem Tisch, unter dem Mary ihren Sohn zur Welt gebracht hatte. Die Glühbirne flackerte und pendelte noch immer leicht hin und her, aber sie erlosch nicht.

«Hast du schon einen Namen?», fragte Randall.

Mary blinzelte ihn an.

«Einen Namen?»

«Für deinen Sohn.»

Mary drückte ihren Sohn an sich und deutete mit einer Hand nach oben.

«Edison. Er soll Edison heißen. Wie der Erfinder der verdammten Glühbirne.»

Der auch der Erfinder des verdammten elektrischen Stuhls war, dachte Randall noch, behielt es aber für sich und entgegnete stattdessen: «Sehr schöner Name. Da ist Zukunft drin. Und Licht. Was meinst du, Tippi?»

«Gibt Schlimmeres», brummte die Hebamme und sah mit abwesender Miene aus dem Fenster gen Westen, hinaus in die Wüste, wo sternschwarze Nacht herrschte, während im Osten ein bizarres Violett bereits den Morgen ankündigte.

Zu diesem Zeitpunkt loderten die Flammen in Tokio und Yokohama, und noch vor dem Ende des ersten Tages, den Edison Frimm und Siegfried Heinze auf der Welt verbrachten, waren über hunderttausend Japaner von Trümmern erschlagen worden, in ihren Häusern verbrannt oder erstickt.

Inmitten dieser Zerstörung stand ein junger Polizist– Toshiro Koga–, der nicht wusste, was er tun sollte. Er hatte versucht, sein Leben nach den Regeln des Bushido auszurichten, war ein gelehriger Schüler des Judo-Begründers Jigoro Kano und des Judan Kyuzo Mifune. Er hatte Musashi gelesen. Jeden Morgen, bevor er im Polizeirevier seinen Dienst antrat, besuchte er einen Tempel, um gemeinsam mit den Mönchen zu meditieren, und jeden Abend nach dem Dienst trainierte er drei Stunden im Kodokan. Er glaubte an das Gleichgewicht der Dinge, glaubte an den Ausgleich zwischen der Vernunft und dem Herzen. Aber woran auch immer er sonst noch glauben mochte, nichts hatte ihn auf diese Situation vorbereitet: Ganze Straßenzüge brannten, während von anderen nur noch glühende Schutthaufen übrig waren. Man hörte die dumpfen Schreie der Verschütteten, sah Flüchtende ziellos durch die Trümmer irren, manche wirkten nackt, weil die Hitze ihnen die Kleider in die Haut gebrannt hatte. Die Luft war erfüllt von einem Tosen, einem Geräusch, das Koga noch nie in seinem Leben gehört hatte. Das war der Feuersturm.

Es dauerte einige Zeit, bis die Nachricht von der Vernichtung Tokios und Yokohamas die übrige Welt erreichte. In Joshua Ridge graute der Morgen, die Erschütterung um zwei Uhr früh war fast vergessen, und die Einwohner lagen wieder in ihren Betten. Nach dem Beben war Bürgermeister Schmidt auf dem Dorfplatz erschienen, hatte sich versichert, dass niemandem etwas geschehen war, und allen eine gute Nacht gewünscht. Nur kurz war er zu Mary hinübergegangen, um ihr zu gratulieren, als sei sie eine Fremde oder nur eine von vielen in Joshua Ridge, und schließlich dem kleinen Frimm eine große Zukunft in einer besseren Welt zu wünschen.

Mary lag mittlerweile im Freien auf einem Bett, das der Doktor zusammen mit Tippi aus dem Gästehaus getragen hatte. So war das Nächste, was Frimm verschwommen wahrnahm, der langsam verblassende Sternenhimmel. Aus dem Workers Unite drang immer noch leise Ragtime-Musik. Von Frimm senior fehlte immer noch jede Spur.

Siegfried lag in einer Wiege in der Waschküche einer Eineinhalbzimmerwohnung unweit der Raabe’schen Möbelfabrik. Die Wiege war in Ermangelung einer passenden Unterlage mit ungefähr fünf Millionen Reichsmark in kleinen Scheinen ausgepolstert worden, was immer noch günstiger gewesen war, als eine Matratze zu kaufen.

Adolf Heinze hatte die junge Mutter knapp auf die Wange geküsst, seinen Sohn dann stolz in die Höhe gehoben und der Vorsehung für den strammen deutschen Knaben gedankt. Insgeheim machte er ihr Vorwürfe, dass seine Frau das Kind nicht schon früher hatte herauspressen können, denn nun war es ihm kaum mehr möglich, zum «Deutschen Tag» nach Nürnberg zu fahren, um seinen Namensvetter reden zu hören. So zog er sich am Abend seine Uniformbluse über, rückte das Lederkoppel gerade und ging – nicht ohne ein ungewisses Glücksgefühl – in seine Stammkneipe Zum Schwarzen Adler, wo er eine Lokalrunde schmiss und mit den wenigen zu Hause gebliebenen Kameraden kernige Lieder sang.

Zwischendurch kam ein Junge mit der Abendzeitung herein, die allerdings nichts über das große Beben in Japan verlauten ließ, sondern sich mit dem Ruhrkampf und dem Dollarkurs (50000000Reichsmark) beschäftigte sowie die Vorführung einer sensationellen technischen Neuerung, einen sogenannten Lichttonfilm mit dem Titel «Das Leben auf dem Dorfe», ankündigte. Außerdem druckte das Blatt den Aufsatz eines Vertreters der deutschen Filmindustrie, der dem Lichttonfilm keine große Zukunft bescheinigte. Geräusche, meinte er, lenkten nur ab vom Wesentlichen.

Dem hätte der junge Ölmillionär und selbsternannte Filmproduzent Gerald G.Hodges wohl kaum zugestimmt. Gerade sah er sich in seinem kleinen Privatkino zum sechsten Mal den Rohschnitt seines Erstlings «Duell in der Dämmerung» an, sah heldenhafte amerikanische Doppeldeckerpiloten den Roten Baron jagen. Er hatte gegen den Rat seiner Vorstandsmitglieder und den Widerstand der Aktionäre seiner Ölgesellschaft eine Million Dollar in den Streifen gesteckt und war nun, trotz der wirklich beeindruckenden, zuvor nie gezeigten Luftkämpfe, unzufrieden.

«Etwas fehlt», meinte er.

«Etwas fehlt?», fragte der Regisseur.

«Das Krach-Bumm fehlt», sagte Hodges, «das Peng-Peng.»

Gegen zehn Uhr abends verließ Adolf Heinze zusammen mit einem anderen Weltkriegsveteranen und Parteimitglied, Alois Nuschgl, den Adler. Die beiden waren bester Laune und ziemlich betrunken.

Was dann geschah, konnte nie ganz geklärt werden. Dem zuständigen Kommissar waren schnell gewisse Widersprüche in der Aussage Nuschgls aufgefallen: Eine Gruppe «Roter», hatte der behauptet, habe ihm und dem Heinze aufgelauert. Das war zwar gelogen, fand aber Eingang in die Annalen der Partei, die zehn Jahre später eine «Adolf-Heinze-Gedenktafel» an der Stelle des vermeintlichen Überfalls anbringen ließ.

Die Wahrheit sah jedoch anders aus. Zum fraglichen Zeitpunkt war Nuschgl einige Meter zurückgeblieben, um sich an einem Laternenpfahl zu erleichtern – so viel hatte eine Zeugin am Fenster beobachtet. Er ließ der Sache ihren Lauf. Pisste und summte ein Lied, hörte seinen Kumpel eine Ecke weiter einstimmen: «Es braust ein Ruf wie Donnerhall», dann plötzlich verstummen.

«Donnerhall!», intonierte Nuschgl noch einmal aus voller Brust, während unter ihm ein kleines Bächlein gemächlich seinen Weg zum Rinnstein suchte. In diesen letzten Donnerhall hinein fielen zwei Schüsse.

Nuschgl erstarrte.

«Adi?», rief er vorsichtig. «Ist was?» Er knöpfte sich den Hosenlatz zu. Lichter gingen an. «Adi?»

Er spähte um die Hausecke. Die Straße war dunkel und menschenleer.

Auf dem Bürgersteig lag Adolf Heinze. In seiner Stirn klafften zwei Löcher. Peng-peng.

STADT DER GERECHTIGKEIT

Dan Schmidt war ein Mann, der von jedermann geachtet wurde, aber vielleicht von niemandem geliebt, abgesehen von seiner Frau Juliette und von Mary Frimm. Er hatte keine Freunde, er hatte Anhänger– Anhänger, die ihn als ihren Anführer bewunderten für die großen Ideen, die er in ihre Köpfe und Herzen pflanzte, für seinen unnachgiebigen Optimismus, für das sonderbare Pathos, das manchmal bei ganz praktischen Gelegenheiten zutage trat. Es konnte die Art sein, wie er eine Axt beim Holzhacken schwang oder wie er jemandem auf die Schulter klopfte: alltägliche Gesten, die in seinem Fall wirkten, als müsse man sie fotografieren, abmalen, in Bronze gießen. Hätte es damals schon Fernsehen gegeben oder hätte er eine Rede in der Kinowochenschau halten dürfen, wahrscheinlich hätte er es weit gebracht, vielleicht bis in den Senat.

Als Edison Frimm geboren wurde, war Dan Schmidt gerade 27Jahre alt, wirkte aber älter. Groß und breitschultrig, mit blondem Haar und leuchtend blauen Augen, glich er den Helden jener Sagen, die seine Vorfahren in den Bibliotheken der Alten Welt zurückgelassen hatten. Dabei betonte er immer wieder, seine einzige Verbindung zum alten Europa bestehe darin, dass seine Großeltern irgendwann gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts auf einem rostigen Frachter von dort in Richtung Amerika aufgebrochen waren.

Sie waren Deutsche gewesen. Juliette zeigte Mary Frimm eines Tages die einzige erhaltene Daguerreotypie aus jener buchstäblich grauen Vorzeit. Man sah zwei kleine, dickliche Leutchen vor einer von dunklen Tannen umstandenen Hütte sitzen; der Mann trug einen gezwirbelten Schnauzbart und im Mund eine lange, gebogene Pfeife, die Frau daneben war in ein wallendes Schürzenkleid gepackt und hatte die Hände in den Schoß gelegt. Beide besaßen nicht die mindeste Ähnlichkeit mit Schmidt, sie sahen wie die Zwergendarsteller eines monumentalen Märchenfilms aus.

Aufgenommen worden war dieses Urfoto in einer Gegend Deutschlands, die Der Schwarze Wald hieß, und obwohl es mehr als wahrscheinlich war, dass Dans Großeltern die große Reise angetreten hatten, weil es ihnen in diesem Wald irgendwann zu eng geworden war, weil hinter der Hütte noch eine Hütte gestanden hatte und daneben und dahinter die nächste und dann die nächste und so weiter, bis an den Horizont beziehungsweise bis an die Straße, den Güterbahnhof, das Schienenkreuz, die Sickerwiesen der offenen Kanalisation, die Elendsquartiere, die Müllhaufen in den Hinterhöfen der Mietskasernen an den Rändern der deutschen Städte mit ihren Fabriken, deren qualmende Schlote man selbst vom Schwarzen Wald aus noch sehen konnte; obwohl es also sein mochte, dass es in diesem ganzen Europa vor rund einem halben Jahrhundert voll, aussichtslos und laut geworden war, blieb die Alte Welt in Marys Vorstellung ein bewaldeter, nahezu menschenleerer, dafür von allerlei Fabelwesen, Rittern und Pfeife rauchenden Zwergen bevölkerter Winkel der Erde, wo die Dinge nach überlieferten Ritualen ausgehandelt wurden, wo es noch Blutschuld und Sühne gab und die Schmidts mit dem Schwert in der Hand und vor Tatendrang glühenden Wangen ihrem Schicksal entgegenritten, über Schlachtfelder und durch dunkle Katakomben irrten, verloren gingen und sich wiederfanden, der Hölle selbst die Stirn boten und sich mit ihren finsteren Mächten maßen.

«Ich komme von der Ostküste», das war alles, was Schmidt antwortete, wenn man ihn nach seiner Herkunft fragte. Es hieß, er sei in New York aufgewachsen und habe dort beim Bau der Untergrundbahn geholfen, bevor er nach Monterey ging, wo er in einer Dosenfischfabrik zu arbeiten und sich in der Gewerkschaft zu engagieren begann.

Wer ihn näher kannte, wusste allerdings auch dies: dass sich hinter dem Satz «Dann bin ich von New York nach Monterey gegangen» nicht weniger als die buchstäbliche Wahrheit verbarg. Denn in Schmidts magerer Legende gab es eine Lücke, etwa zwischen Ende 1918 und Anfang 1920.

«Das kommt daher», erklärte Juliette, «dass man eben eine Weile braucht, wenn man zu Fuß von New York nach Monterey geht.»

Was immer der Anlass dieser Reise gewesen sein mochte, was immer Dan Schmidt auf seinem Weg widerfahren war – als er eines Tages in Monterey im Canner’s Inn auftauchte und die hinter dem Tresen stehende Juliette Miller allen Ernstes fragte, wo das Meer sei, da hatte er bereits dieses gewisse Leuchten in den Augen, dieses religiöse Funkeln, das Männer gemeinhin dazu bringe, «Städte an Salzseen zu bauen», wie Juliette meinte.

Dan tat zunächst nichts dergleichen. Er suchte sich einen Job in der Sardinenfabrik und trat in die Gewerkschaft ein. Er organisierte politische Fortbildungsabende für die Arbeiter, einen Gesundheitsfonds für die Familien und schließlich einen ziemlich chaotischen Streik, bei dem es Verletzte gab und ein Geräteschuppen in Flammen aufging. Es war nicht seine Schuld, aber der Streik kostete ihn und einige andere den Job. Daraufhin entwickelte Schmidt die Idee von Joshua Ridge: Es sollte die Stadt der Zukunft, eine Stadt der Gleichheit und Gerechtigkeit werden.

Anfangs wollten ihm nur zwei Dutzend Getreue und ihre Familien in die Mojave folgen. Doch im September 1923 hatten sich bereits an die zweihundert Kommunarden dort in der Wüste eingefunden, um Brunnen auszuheben, Bewässerungsgräben zu bauen und Obstgärten anzulegen. Jeder von ihnen erhielt einen garantierten Lohn von vier Dollar täglich – niemand bekam weniger, niemand mehr. Die Erträge aus der Landwirtschaft wurden aufgeteilt, der Rest in Projekte wie die Gemeinschaftsküche, in der Edison Frimm zur Welt kommen sollte, investiert.

Obwohl sich später nirgendwo in Joshua Ridge eine Ausgabe des «Kapitals» oder des «Kommunistischen Manifests» fand, obwohl hinter dem schmucklosen Schreibtisch in Dan Schmidts ebenso schmucklosem Büro kein Bild von Karl Marx oder Lenin hing, sondern die amerikanische Flagge, machte sich in der Nachbarschaft nach und nach der Eindruck breit, bei den Bewohnern der Siedlung handle es sich um Kommunisten, ein Gerücht, das selbst Tippi Lancasters Schwarzbrennercamp erreichte und das sie bei diversen Gelegenheiten zum Besten gab, ohne zu wissen, wer oder was ein Kommunist eigentlich war.

Schmidt kümmerte sich kaum darum, was die Leute in der Umgebung redeten, denn es gab kaum Leute in der Umgebung: Die nächste Ortschaft, das zehn Meilen entfernte Harperville, bestand im Wesentlichen aus einer Straßenkreuzung, einem Drugstore, einem Saloon, einem Hotel und einer etwas abseits gelegenen Hühnerfarm. Weiter nördlich wippten ein halbes Dutzend Ölförderpumpen in der Wüste (allerdings, ohne besonders ertragreich zu sein), und im Nordosten, jenseits des meist ausgetrockneten Salzsees, hatte die Armee ein riesiges Übungsgelände eingezäunt, auf beziehungsweise über dem in jenen Tagen Fesselballons und einige von den Deutschen requirierte Luftschiffe als Fernaufklärer getestet wurden. Nur selten verließen die Soldaten ihren Stützpunkt, und wenn sie es an den Wochenenden doch taten, brausten sie nach L.A., ohne in Harperville anzuhalten oder auch nur die Köpfe in Richtung Joshua Ridge zu drehen.

Zwar genoss die Schwarzbrennerei von Tippi Lancasters Verwandtschaft bei den Schmugglern an der Küste einen gewissen Ruf, vor allem, solange Engpässe in der Spritversorgung herrschten. Andererseits galten die Indianer als unzuverlässig, was Produktionsmengen und Qualität des Erzeugnisses, und der Sheriff von Harperville als unverschämt, was die Höhe der Schmiergelder anbetraf.

Und doch war es der Schnaps, der sie alle zusammengeführt hatte. Zu Beginn der Prohibition schwemmte er Johnny Frimm eines Tages ins Canner’s Inn, wo er Mary und Juliette sah und ihnen sofort ein Ständchen darbrachte. O ja, er war schon jenseits von Gut und Böse beziehungsweise sternhagelvoll, aber auf eine lustige, Mary nannte es später eine «bejahende» Weise, wobei Eddie sich fragte, wie man auf bejahende Art besoffen sein könne.

Bejahend oder nicht, Johnny Frimm sah gut aus, und er spielte dieses neuartige Instrument, das Saxophon, wie kein Zweiter in Monterey. Er hatte es aus Frankreich mitgebracht, wo er zwecks Unterstützung einer alliierten Militärkapelle pünktlich drei Tage vor dem Waffenstillstand eingetrudelt war. Nun wollte er mit seinem Talent an der Westküste Karriere machen, zumal ihm an der Ostküste und im Süden die Türen verschlossen geblieben waren. Warum also nicht im Canner’s anfangen? Die Spelunken, in denen er sich zuvor gestärkt hatte, hielten nicht viel von Musik, aber im Canner’s hockte doch tatsächlich so ein alter Knacker vor einem bestimmt ebenso alten Klimperkasten und brauchte dringend Verstärkung.

Also zauberte Johnny unter Zuhilfenahme einiger populärer Melodien eine kleine geschmeidige Improvisation, die er «Cannery Serenade» taufte und den anwesenden Damen widmete.

Mary stand damals in der Dosenfischfabrik am Band und Juliette im Canner’s hinter dem Tresen, sechs Tage die Woche, zehn Stunden jeden Tag. Da war ihnen Johnny gerade recht gekommen.

Später kam es Mary vor wie ein Kinderspiel, dieser Wettkampf zwischen zwei Backfischen, die beide hinter Johnny Frimm her waren. Dabei hatten sie zunächst viel Spaß zu dritt, wenn Frimm im Canner’s spielte und sie danach noch weiterzogen von einer Kneipe zur nächsten, bis Johnny dann im letzten Lokal nach seinem Saxophon griff und die «Cannery Serenade» anstimmte.

Juliette hatte sich sofort in ihn verliebt, Mary erst nach und nach und vielleicht nie richtig, aber irgendwann wollte auch sie ihn haben – und sie kam schnell dahinter, wie sie ihn bekommen konnte. Johnny Frimm brauchte nicht nur Schnaps, er brauchte auch das Gefühl, das Schicksal hätte Großes mit ihm vor. Dazu gehörte, dass die Damen, mit denen er verkehrte, Damen von Welt waren, zumindest keine Provinzziegen. Er war bei seinen Besuchen in Pariser Bordellen jung, meist betrunken gewesen, seine Erinnerungen waren dementsprechend verschwommen. Daher reichten schon ein hochgerutschter Rocksaum und ein, zwei französische Wörter wie «mon Dieu» oder «chéri», die Mary von einer kanadischen Arbeiterin in der Fabrik aufgeschnappt hatte, um sein Interesse zu wecken. Bald hatte er die Dame-von-Welt-Nummer geschluckt und war verrückt nach Mary, die seine begehrlichen Träume beherrschte und für kurze Zeit auch seine Musik. Vor allem in dem Moment, als Juliette im Türrahmen stand und ihr Blick auf die beiden fiel, im Hinterzimmer des letzten Tanzlokals. Juliette mochte in ihrer Unschuld geglaubt haben, solche Dinge mache man erst in der Hochzeitsnacht und nicht im Hinterzimmer eines Tanzlokals, nicht halb an- beziehungsweise ausgezogen, Mary auf einem kleinen Tisch sitzend, den Rock hochgeschoben, und davor Johnny, die Hose in den Knien und das Sax achtlos neben sich. Das Schmatzen der Schenkel, das rhythmische Atmen und dieser Geruch, dieser merkwürdige, scharfe Geruch – all das übertraf Juliettes kühnste Phantasien. Hatte sie eine Sekunde zuvor noch geglaubt, sie liege in ihrem Werben um Johnny vielleicht hinten, sei aber noch lange nicht abgeschlagen (gut Ding braucht Weile, stille Wasser sind tief und so weiter), waren ihre Träume von der gemeinsamen Zukunft, vom kleinen Glück mit dem süßen Saxophonisten, auf einmal dahin: Johnny ohne Hose, ohne Sax und dazu ihre beste Freundin auf dem Tischchen, wie sie von ihrem Musiker (wie sagen die in ihrer beschissenen Dosenfischfabrik?) genagelt wurde – und dabei auch noch rauchte.

«Mon Dieu», sagte Mary tonlos, blies Rauch in die Luft und sah ihrer Freundin kurz in die Augen, dachte noch, dass Juliette ihr das vielleicht nicht so schnell verzeihen werde, als Frimm ihren Kopf gegen die Bretterwand des Hinterzimmerchens krachen ließ und sie einen eigenartigen Orgasmus bekam, eine Mischung aus Nikotin, Wollust und bretterwandbedingter Benommenheit.

Mary und Johnny heirateten Anfang 1920, und die edelmütige Juliette, die sich wochenlang in eisiges Schweigen gehüllt hatte, vergab ihnen pünktlich zur Hochzeitsfeier im Canner’s Inn. Es wurde ein fröhliches Fest mit einem ebenso prächtig musizierenden wie stockbesoffenen Johnny, einer ausgelassen tanzenden Braut und einer munteren besten Freundin. Dennoch wurde Mary das Gefühl nicht los, dass noch etwas nachkäme. Sie hatte Johnny geheiratet, weil sie fürchtete, schwanger zu sein (was sie zu diesem Zeitpunkt nicht war), weil sie ihn mochte und es einfach gut fand, mit einem Saxophonspieler verheiratet zu sein und nicht mit einem Seemann oder einem Arbeiter aus der Dosenfischfabrik. Und schließlich war da auch noch ein Anflug von Reue gewesen und die vage Hoffnung, ein Trauschein könne ihrer Verbindung die höheren, auch von Juliette akzeptierten Weihen geben.

Denn nach Wochen des Schweigens war Mary klar geworden, wie sehr ihr die Freundin fehlte. Sie vermisste ihr fröhliches Hallo, wenn sie nach einem langen Tag in der Fabrik das Canner’s betrat, vermisste Kleinigkeiten – das gemeinsame Lachen, die gemeinsame Sehnsucht, das besondere Einverständnis, das nur zwischen besten Freundinnen bestehen kann. Nicht dass sie ihr Handeln und ihre Verbindung mit Johnny als verwerflich empfunden hätte, trotzdem hatte sie das Gefühl, ein Fehler habe sich in ihr Leben eingeschlichen, und sie sehnte sich nach den Tagen, als sie noch zu dritt gewesen waren, ihnen alles offenstand und die Zukunft wie ein dicker Abenteuerroman im Bücherregal der Zeit bloß darauf wartete, gelesen zu werden.

Vielleicht täuschte sie sich, was Juliettes Unschuld, ihre Tugendhaftigkeit anging. Während der Hochzeitsfeier deutete sie das vorangegangene Schweigen ihrer Freundin als Zeichen verletzter Eitelkeit – hatte sie ihr doch «ihren Musiker weggeschnappt», wie Juliette es einmal im Vertrauen einer weniger guten Freundin gegenüber ausgedrückt hatte. Trotzdem, erst als Juliette wieder mit ihr sprach, war Mary wirklich glücklich. Ihre Befürchtung, dass mit Hochzeit und Versöhnung die Geschichte noch nicht ausgestanden sei, sollte sich allerdings bewahrheiten.

Viele Jahre später, als Frimm senior längst verschwunden war und man ihren einzigen Sohn Edison für vermisst erklärt hatte, dachte sie immer noch daran, wie ihr Leben wohl verlaufen wäre, wenn sie dieses musizierende Schnapsfass einfach in Ruhe gelassen hätte. Zumindest die Heirat hätte sie sich besser gespart. Sie hätte warten können.

Worauf? Darauf, dass Dan Schmidt eines Tages durch die Tür des Canner’s Inn treten, dass er sie und nicht Juliette fragen würde, wo das Meer sei.

ALTE KAMERADEN

Er glaubte ihr nicht. Zwar heulte sich die Witwe, als er ihr die Todesnachricht überbrachte, wie man so sagt, fast die Augen aus, doch Kriminalkommissar Mauser hatte Trauer in den Augen vieler Menschen gesehen, und hinter dem Entsetzen darüber, dass ihr Mann auf offener Straße erschossen worden war, meinte er auch Erleichterung entdeckt zu haben. War da nicht ein schwaches Aufatmen zwischen den Schluchzern gewesen, ein kühler Unterton in ihrer Stimme – aber reichte das schon für einen Verdacht?

Im Mordfall Heinze gab es ein Dutzend Verdächtige und keinen. Immerhin war das Opfer unmittelbar nach der Geburt seines Sohnes mit polizeilich einschlägig bekannten Kameraden, allesamt Mitglieder eines illegalen Wehrverbandes, auf Sauftour gegangen. Bloß: Woher hatte einer wie Heinze eigentlich die Barschaft, die es für solche Zechereien brauchte?

Die Antwort blieben dem Kommissar sowohl die Witwe als auch dieser Nuschgl schuldig, was schon verdächtig war. Letzterer hatte immerhin als Augenzeuge zu gelten, aber sein Gerede von irgendwelchen Roten, die ihnen in der Dunkelheit aufgelauert und nachgestellt hätten, war bald als bloßes Gerede entlarvt.

Mauser sah die Akten durch. Heinze war mehrmals verhaftet, jedoch nie angeklagt worden. Verstöße gegen das Versammlungsrecht, illegaler Waffenbesitz, Mitgliedschaft in einer verbotenen politischen Organisation… Reinhard, Consul, Kapp… einige Namen tauchten immer wieder auf, aber nichts Konkretes. Das Opfer hatte als Fußsoldat, als Wichtigtuer gegolten, und der Nuschgl, das spürte der Kommissar, hatte gehörigen Schiss vor den übrigen «Kameraden», weil er nicht angemessen auf den Heinze aufgepasst beziehungsweise nicht bis zur letzten, gar nicht vorhandenen Patrone gekämpft hatte.

Darum hatte er wohl die rote Übermacht erfunden. Und die Hitlerpartei dankte es ihm, indem sie ihn auf den ehemals von Heinze besetzten Posten beförderte und außerdem die Legende von dessen Märtyrertod verbreitete.

Nun war der sogar als «Held» in einer Rede des anderen Adolf aufgetaucht. Das war zumindest verdächtig, denn die Frage war ja: Wem nützte Heinzes Tod? Und da war die Antwort eindeutig: dem Nuschgl, der in der Hierarchie aufgestiegen war, und der Witwe selbst, die neben der eher spärlichen staatlichen Hinterbliebenenrente eine um einiges höhere Heldenpension aus einer geheimen und – wie ihm, dem Mauser, einer vom Staatsschutz gesteckt hatte – von national gesinnten Unternehmern verdeckt finanzierten Kriegskasse der Braunen bezog. Was Mauser nicht wusste, war, dass die «Pensionszahlungen» in diesem besonderen Fall vor allem von Heinrich Raabe, einem der beiden Söhne Julius Raabes, geleistet wurden.

Weitere Verdachtsmomente fehlten, die Zeugenaussagen waren konfus, die Indizien karg. Die Ermittlungen kamen nicht recht voran. Bald musste der Kommissar sich wieder dem Tagesgeschäft zuwenden, behielt den Nuschgl jedoch im Auge. Bis der einige Wochen später von einem Bierlaster überrollt wurde und noch vor seiner Haustür verschied.

Als sie ein halbes Jahr nach Nuschgls Tod eine Leiche aus der Spree zogen, war er vollends entlastet. Das Opfer, eine Frau aus dem Prostituiertenmilieu, eindeutig unpolitisch, hatte zwar nicht erst seit gestern dringelegen, aber nicht so lang, wie der Nuschgl schon im Bierhimmel war. Zwei Einschusslöcher zierten ihre Stirn, aus denen das trübe Wasser der Spree Blasen warf. Gleiches Kaliber.

Die Observierung der Witwe war schon vorher aufgegeben worden, trotzdem hatte Kommissar Mausers junger Assistent vorgeschlagen, sich unter einem Vorwand nochmals bei ihr umzusehen. Die Rat- und Rastlosigkeit seines Chefs hatte den Inspektor nicht minder bedrückt. Und so fuhr Erich Fränkel – dessen Beurteilungen auf der Polizeischule allesamt tadellos gewesen waren und seine unbedingte Loyalität und Amtstreue bewiesen – erneut zu Frau Heinze, im Gepäck einen kleinen Karteikasten mit Fotografien der üblichen Verdächtigen, den sie durchblättern sollte, während er selbst sich unauffällig nach weiteren Hinweisen umsehen würde.

Die Wohnung der Heinzes glich einer Art völkischem Souvenirladen: Alte Reichskriegsflaggen hingen neben Wimpeln diverser nationaler Veteranenverbände, gerahmten Strophen des Deutschlandlieds, einem Foto des Ermordeten in vollem Wichs, sprich in der Uniform eines Oberfeldwebels des Dritten Preußischen Artillerieregiments, und einem kleinen, verglasten Kästchen, worin auf rotem Samt des toten Helden Eisernes Kreuz Zweiter Klasse ruhte.

Nicht, dass Fränkel mit solchem Schnickschnack viel am Hut gehabt hätte. Doch einen Augenblick lang spürte er, der dem Krieg nur um zwei Monate entwischt war, so etwas wie eine Minderwertigkeit, einen Mangel, während es ihn gleichzeitig auf kindliche Art verlangte, nach all diesen putzigen Nippes zu grapschen.

Zentraler Blickfang der guten Stube war ein unmittelbar neben der Wiege platzierter Schaukasten («etwa von der Größe zweier Schachbretter», notierte der Inspektor), unter dessen Glas Adolf Heinze ebenso mühe- wie liebevoll eine Schlachtenszene aus dem Weltkrieg nachgebildet hatte: Kleine wackere Deutsche wehrten sich gegen eine Übermacht von Franzosen, Briten und wahrscheinlich auch Amerikanern, wobei einer der Landser ein Fähnlein in die Höhe hielt, auf dem für gute Augen zu lesen war: «Im Felde unbesiegt!»

Über alldem wachte der große, mittlerweile inhaftierte Anführer der Bewegung, entschlossen in eine finstere Zukunft blickend mit seinen stechenden Augen und diesem komischen Bärtchen, von dem Fränkel nicht hätte sagen können, ob es nun schick oder bloß lächerlich war.

Auf jeden Fall war das Porträt des Vorsitzenden der Nationalsozialistischen Partei von diesem selbst mit den Worten «Dem gefallenen Kameraden Adolf Heinze, in ewiger Dankbarkeit, A.H.» unterzeichnet worden.

«Ein echtes Gruselkabinett.»

Kommissar Mauser sah von Fränkels schriftlichem Bericht auf, knetete die Unterlippe mit Zeigefinger und Daumen, bevor er nach einem Zigarillo griff, sich zurücklehnte und hinzufügte: «Was wird wohl aus dem Kleinen werden? Da züchten die uns inmitten dieses Krimskrams schon den nächsten Schläger heran oder Schlimmeres, und wir beide müssen ihn dann fangen und einbuchten.»

Für den kleinen Heinze bedeutete der jähe Heldentod seines vermeintlichen Vaters vor allem, dass sich für ihn im Verlauf seiner Kindheit und Jugend wenig änderte. Andere behaupteten später, nach dem Untergang, sie hätten ja fast nichts anderes gekannt als Marschmusik, ausgestreckte Arme, Uniformen und das Bild des Führers an der Wand. In Heinzes Fall war es wirklich so gewesen: Wenn er in seiner kleinen Wiege aufwachte, traf ihn Hitlers Blick, je nach Wetter und Lichteinfall stechend, väterlich oder dumpf, und in der Glasvitrine kämpften die wackeren Zinnkameraden immer noch gegen den Erbfeind an. Auch versäumten es die Kameraden nicht, der Witwe zumindest an den nationalen Feiertagen ihre Aufwartung zu machen, um laut und falsch, mit über der Wiege ausgestreckten Armen «Die Wacht am Rhein» anzustimmen – jenes Lied, das dem toten Patrioten als letztes über die bierseligen Lippen gegangen war. «Ein Donnerhall!», brauste über die Wiege Siegfried Heinzes hinweg, der fröhlich griente und dem Nachahmungstrieb folgend den braunen Recken selbst eines seiner Ärmchen entgegenhob.

Wie Elfriede Heinze, geborene Schmitt, darüber dachte, wusste niemand. Sie, die von einfacher Herkunft, aber ungewöhnlich gut gebaut und anzusehen war, pflegte das Andenken ihres Mannes, garantierte es doch finanzielle Sicherheit. Für die Kolleginnen in der Fabrik war sie abwechselnd «eine gebrochene Frau», dann wieder machten Gerüchte über geheime Liebschaften die Runde, und sie wurde zur «lustigen Witwe».

Beides stimmte und stimmte auch wieder nicht. Ab und zu mochte sie zwischen Hass und Sehnsucht schwankend zum Kontor des Fabrikantensohnes Heinrich Raabe hinübergeschaut haben. Wenn dort spätabends noch Licht brannte, wusste sie, was er dort trieb, wenn auch nicht, mit wem, und sie verachtete ihn dafür und sich ebenfalls, weil es sie danach verlangte, selbst dort drüben zu sein.

Hätte Kommissar Mauser davon gewusst, dann hätte er vermutlich eins und eins zusammengezählt und den Herrn Raabe, Fabrikantensohn oder nicht, sowie die Witwe Heinze einer strapaziösen Befragung unterzogen. Doch so fehlte jegliches Motiv bei irgendwem.

Hinzu kam, dass die Potsdamer Polizei zwei Jahre später im Wald einen dritten Toten fand, wieder mit zwei Kopfschüssen. Da wollte der Kommissar schon an einen Serienmörder glauben (auch wenn diese Bezeichnung damals noch gar nicht geläufig war), wollte alle Kriminalinspektionen im Land ihre Akten nach ungeklärten Fällen mit zwei Kopfschüssen durchforsten lassen, dachte an einen wie den Haarmann aus Hannover.

Doch die Akten blieben geschlossen: Der Tote war ein bekannter Hehler gewesen, daher beschränkte sich der Verdacht auf kriminelle Kreise. Die Öffentlichkeit nahm kaum Notiz. Beim Haarmann, da waren es ja Strichjungen gewesen, die er umgebracht und wahrscheinlich sogar verwurstet und verzehrt hatte, da waren die Leute aufgeregt und entsetzt oder auch fasziniert von so viel Abscheulichkeit. Mausers Mörder hingegen blieb eine blasse Figur: Seine Opfer waren ein Nazi, eine Hure, ein Ganove. Kein großes Brimborium, kein Verkehr mit den Leichen, kein Zerstückeln, keine Einmachgläser, nur einfaches Peng-peng.

«Selbst wenn’s ein Mehrfachtäter war, fehlt das Motiv», gab auch Mausers Vorgesetzter, Kriminalrat Cohn, zu bedenken. «Warum sollte denn einer grundlos drei Menschen erschießen?»

«Warum sollte er es nicht tun?», fragte Mauser, während ihn sein Chef nachdenklich musterte.

Noch eine ganze Weile quälte Mauser sich mit dem Gedanken, etwas Wichtiges übersehen, überhört oder einfach nicht gefragt zu haben. Doch irgendwann vergaß auch er den Fall, lange nachdem man ihn als ungeklärt zu den Akten gelegt hatte.

Jahre später dachte er wieder daran, als er und der Fränkel in einem Raum des Sicherheitshauptamtes saßen, draußen vor der Tür zwei Schwarzuniformierte und drinnen das Bild des Führers an der Wand.

«Erinnerste dich noch an den kleinen Heinze?», fragte Mauser. «Den mit dem Krimskrams, mit dem Bild über der Wiege und mit den Zinnsoldaten daneben?»

«Ja.»

«Siehst du, für den hat das Tausendjährige Reich schon zehn Jahre früher angefangen als für uns.»

JOHNNY

Frimm senior tauchte vier Tage nach der Geburt wieder auf. Er hatte eine typische Johnny-Frimm-Tour hinter sich, die dem Motto folgte: Der Tag kommt, Johnny Frimm geht, und das nicht mehr gerade.

Nachdem er das Workers Unite gut gestärkt verlassen hatte, war er zur Straße nach Harperville gegangen und dort von einem der Indianer (von Tippis Cousin «Brennende Kehle» Lancaster) mitgenommen worden. Der Indianer lieferte seine Ladung Feuerwasser in der «Milchbar» von Harperville ab, wo Johnny erst mal blieb, Sax spielte und Selbstgebrannten aus bunten Saftgläsern schlürfte. Dabei lernte er zwei Armeeingenieure kennen, die auf dem Weg nach L.A. waren.

Es wurde ein ziemlich lustiger Abend für Johnny, denn die beiden waren völlig ausgetrocknet von ihrer Fummelei an deutschen Beuteluftschiffen, zudem bot die Garnison kaum Gelegenheit, den Sold vor Ort auszugeben, und sie zeigten sich dementsprechend spendabel.

Als Edison Frimm geboren wurde, hing Johnny gerade am Tresen einer als Veteranenclub getarnten Flüsterkneipe mit Namen Red Baron, das Richie-Hoven-Quartett spielte, und er machte der Bedienung glasig schöne Augen. Irgendwann schwang er sich vom Barhocker, griff nach dem Sax-Koffer und schlenderte auf den Bandleader zu, um ihm gegen freie Drinks seine Unterstützung anzubieten.

Johnny wachte neben einer Bedienung aus dem Red Baron auf, mit einer nur lückenhaften Erinnerung an die vergangene Nacht. Keine Sekunde lang dachte er an seine zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr schwangere Frau. Allein das Verbleiben seines Instruments bereitete ihm ernsthafte Sorgen. Er fand den Koffer neben dem Bett, sauber in die Ecke gestellt, mit dem Sax darin.

In ähnlicher Weise vergingen auch die folgenden drei Nächte. Und Johnny Frimm fühlte sich gut dabei. Joshua Ridge, die Stadt der Gerechtigkeit und Gleichheit, war ihm schon seit längerem auf die Nerven gegangen. Es stimmte, alle waren nett, alle halfen einander, niemand musste um seine Arbeit fürchten, alle bekamen denselben Lohn, und, ja, wahrscheinlich war Sax spielen nichts Bedeutenderes als Orangen pflücken oder einen Bewässerungsgraben anlegen. War das Workers Unite nicht beinahe jeden Abend voller dankbarer Zuhörer, aufrechten Arbeitern und braungebrannten Arbeiterinnen, hoffnungsvollen Paaren, die seine Musik viel mehr zu schätzen wussten als das übliche Säuferpublikum in den Kaschemmen von Monterey und Umgebung? Wann hatte er je randalierende Trunkenbolde in Joshua Ridge getroffen, beschwipste Mädchen, die man in ein Hinterzimmer hätte bugsieren können? Nirgends auch nur eine Andeutung von Schlägerei. Immer war alles maßvoll geblieben. Zwei Bier bedeuteten Geselligkeit, ab dem dritten erntete man scheele Blicke.

Und genau darin lag das Problem: diese ungeheure Sanftmut, die unausgesprochenen Regeln und Verbote. Dazu die erdrückende Weite der Wüste, die saubere Schönheit der Orangenhaine und der weißgetünchten flachen Häuser von Joshua Ridge.

Als er mit Mary hergekommen war, hatte er sich eine Zeit lang beinahe glücklich gefühlt, die tägliche harte Arbeit, die abendliche Stille, das nächtliche Sternenzelt, all das hatte ihm eine ungekannte innere Ruhe beschert. Inzwischen war ihm, als ob sein früheres Leben, einer unsichtbaren Hand gleich, an ihm ziehe, ihn zurückhaben wolle. Ihm war, als gebe es zwei Frimms, John, den musizierenden Kommunarden, und Johnny, den Lebemann, der irgendwann auf dem Weg zwischen Monterey und Joshua Ridge in einer Kneipe sitzen geblieben war und jetzt einen Weg durch die Wüste suchte, um den anderen einzuholen.

Er trank viel und konnte kaum mehr still sitzen, wenn die Kommunarden zu den gemeinsamen Mahlzeiten unter dem mit Palmwedeln gedeckten und von großen Holzstämmen gestützten Dach zusammenkamen. Oder wenn Dan Schmidt ihnen den Haushaltsplan des kommenden Monats erläuterte und um Verbesserungsvorschläge bat. Wenn man sich zu einem gemeinsamen Goodwill-Schachturnier traf. Oder zu einem Baseball-Freundschaftsspiel. Oder zum Sackhüpfen-Nachbarschaftswettkampf im gemeinsamen Kindergarten. Oder wenn der Dorfrat einberufen wurde, um eine der seltenen Meinungsverschiedenheiten zu schlichten. Selbst dann: überall Freundlichkeit und ständige Rücksicht, Entschuldigung hier, Entschuldigung da, und denkt an die Gemeinschaft!

Dann fühlte sich Johnny Frimm wie in Watte gepackt, wie betäubt. Und er fühlte sich leer. Unglaublich leer, wie ausgedörrt von der Sonne über der Wüste, die ihm hier gar nicht mehr wie die richtige Sonne vorkam, sondern wie ein fremdes Gestirn über einem namenlosen Planeten, das ihm die Sinne verglühte.

Ein-, zweimal schlug er Mary halbherzig vor, den Ort der Gleichheit und Gerechtigkeit zu verlassen. Und zwar für immer. Sie fragte ihn, wohin er denn gehen wolle, und beim ersten Mal fiel ihm darauf nichts ein, aber beim zweiten Mal, da hatte er schon ein bisschen Feuerwasser intus und antwortete keck:

«Ich will dahin, wo man alles dürfen darf.»

Sie lachte.

«Wie in alten Zeiten?»

«Ja», sagte er, «wie in alten Zeiten.»

Obwohl auch Mary, das merkte selbst er, nicht glücklich war, machten sie nie irgendwelche Anstalten aufzubrechen. Was hielt sie, was hielt ihn hier?, fragte er sich, wenn er nüchtern war. Sie besaßen kein Haus (weil offiziell alle Häuser allen gehörten), keinen Boden (weil der gesamte Grund und Boden von Dan Schmidt und Rupert Randall, dem Tierarzt, auf neunundneunzig Jahre von der Gemeinde Harperville gepachtet worden war). Genau genommen hatten sie noch nicht einmal eigenes Geschirr.

Mit jenem Teil der Gemeinschaftssitten, der die übrigen Kommunarden in tiefe innere Krisen zu stürzen vermochte, hatte Johnny Frimm noch die geringsten Probleme: Wenn allen alles gehörte, dann hielt der Mann natürlich kein exklusives Besitzrecht an seiner Frau und umgekehrt. Nicht, dass in der Wüste Orgien gefeiert worden wären – wie es verschiedene Zeitungen später, während des Wasserkrieges, behaupteten–, doch die übliche Rangordnung von Haus, Herd und Frau, die kein anderer begehren dürfe, war auf subtile Weise aufgehoben. Frimm senior störte sich kaum daran. Die einzigen Momente der Eifersucht erlebte er, wenn er einen anderen Musiker spielen hörte. Besser spielen hörte. Deswegen bemerkte er weder die äußerliche Ähnlichkeit zwischen Eddie und Dan Schmidt noch die Hast, mit der Dan Schmidt zufälligen Begegnungen mit Mary zu entkommen suchte, sah nie Juliettes Blick, wenn sie, die selbst kinderlos geblieben war, den kleinen Eddie heranwinkte, um ihm ein Stück Schokolade zu geben.

Frimm erschien, wie gesagt, vier Tage nach Eddies Geburt wieder auf der Bildfläche. Verkatert und wehrlos überließ er sich dem verbalen Gewitter, das sich nun über ihm entlud. Am Ende schrie der kleine Edison in seiner Wiege, John stand zerknirscht im Türrahmen, Mary schluchzte, er versprach, nie wieder so lange fortzubleiben, und sie sagte, er lüge, er werde wieder und wieder so lange und eines Tages für immer wegbleiben, und Eddie schrie noch lauter in seiner Gemeinschaftswiege im Gemeinschaftshaus in die nachmittägliche Gemeinschaftsruhe hinein.

Frimm schwieg noch einen Augenblick lang, dann holte er sein Sax aus dem Koffer, steckte das Mundstück auf und spielte die «Cannery Serenade». Eddie war augenblicklich still, seine Mutter hörte auf zu schluchzen, trocknete sich die Tränen mit einem Taschentuch und lächelte beinahe.

Fast genau sechs Jahre später, einen Tag vor Eddies Geburtstag, verschwand Johnny Frimm endgültig. Er verschwand ohne Vorwarnung, er hatte sich einfach mal wieder mit seinem Sax unterm Arm und einem ordentlichen Durst zu «Brennende Kehle» in den Lieferwagen gesetzt und war in Richtung Harperville davongefahren.

Zuvor hatte er dem kleinen blonden Jungen mit den wasserblauen Augen, der ihm so unähnlich sah, das erste Kinderliedchen auf der Klarinette beigebracht. Eddie war es tatsächlich gelungen, dem Instrument ein paar Töne zu entlocken, und Frimm war zum ersten Mal stolz auf seinen Sohn gewesen, der möglicherweise gar nicht sein Sohn war und dessen Erfolge im Sackhüpfen ihn nie interessiert hatten. Das muss gefeiert werden, dachte er und zog los.

Niemand wunderte sich, als er nicht pünktlich zu der kleinen Geburtstagsfeier erschien, noch nicht einmal Eddie, war doch sein Vater auch bei den vergangenen Geburtstagen nur selten zugegen gewesen.

Als er nach zwei Wochen noch immer nicht zurück war, nahm Mary Eddie zur Seite und sagte:

«Ich glaube, Mr.Frimm kommt nicht wieder. Verstehst du? Er kommt nicht mehr zurück.»

Eddie nickte langsam und griff dann zu seinem Geburtstagsgeschenk, der Klarinette, um ihr ein paar klagende, schiefe Töne zu entlocken. Er hätte nicht sagen können, was er in diesem Moment empfand. Irgendwie hatte er immer etwas in dieser Richtung erwartet, irgendwie hatte sein Vater immer schon mit einem Bein im Nebel der Vergangenheit gestanden, ein Mann von gestern, einer, der verschwinden musste, weil er die ganze Zeit über schon zur Hälfte verschwunden gewesen war. Trotzdem hielt Edison Frimm es für seine Pflicht, traurig zu sein.

Nachdem es dunkel geworden war, stieg er auf das Flachdach des Hauses, nicht, um wie sonst die Sterne zu betrachten, sondern um, wie er beschlossen hatte, zu weinen.

Doch daraus wurde nichts. Zunächst, weil einfach keine Tränen kommen wollten. Dann, weil sein Blick auf die weißgetünchte Wand schräg gegenüber fiel. Das hatte er völlig vergessen – dabei hatte Dan Schmidt sogar erlaubt, dass Handzettel verteilt und Plakate aufgehängt wurden.

Die Belegschaft des Workers Unite hatte sich aus der Stadt einen Projektor geliehen, ihn auf den großen Platz vor dem Versammlungshaus geschleppt und Holzbänke davor aufgestellt, die inzwischen fast bis auf den letzten Platz besetzt waren. Die Hauswand lag noch im Dunkeln, als Eddie ein vom Wüstensand und durch die ständigen Temperaturschwankungen völlig verstimmtes Klavier spielen hörte. Er hielt den Atem an. Das Geklimper schwoll zu einem kakophonen Creszendo an. Man zeigte «Der Dieb von Damaskus», einen Abenteuerfilm, der in Culver City, L.A., gedreht worden war, aber im Reich von Tausendundeiner Nacht spielte. Es war einer der letzten Stummfilme, die auf die Leinwand kamen – und einer der letzten Filme mit Penelope Brooks in der Hauptrolle, denn ihre Stimme gleiche, wie einer der mächtigen Studiobosse bald darauf sagte, der «eines süßen, sexy Schweinchens, bevor es in die Wurstmaschine kommt».

Frimm hatte in diesem Moment keine Augen für sie. Ihn interessierte der Dieb von Damaskus. Es war das erste Mal, dass er ihn sah: Scott LaMont alias Ali Khan. Breitbeinig stand er auf seinem fliegenden Teppich, flog mit einer Selbstverständlichkeit über die Stadt hinweg, dass es einem die Sprache verschlug. Und während Edison Frimm noch mit offenem Mund auf dem Dach saß, wandte sich LaMont, wie es schien, allein ihm zu und lächelte das breiteste und sympathischste Lächeln, das man sich vorstellen konnte. Dazu zwinkerte er verschwörerisch mit einem Auge, und es kam Eddie vor wie ein Versprechen, ohne dass er hätte ahnen können, was es beinhaltete.

1929 war das Jahr, in dem die Dinge begannen, sich aufzulösen, und die allgemeine Auflösung machte auch vor Joshua Ridge nicht halt. Nach dem Börsenkrach im Oktober und dem Beginn der Wirtschaftskrise strömten immer mehr Menschen in das vermeintliche Paradies, wodurch die Gemeinschaft größer, aber nicht unbedingt besser wurde. Die Preise für Zitrusfrüchte gingen nach unten, der garantierte Mindestlohn musste mehrfach gesenkt werden.

1932 zählte man in Joshua Ridge die meisten Einwohner seit seiner Gründung, die nun allerdings in ärmlichen Verhältnissen lebten. Alle Durchhalteparolen und Versprechen Dan Schmidts wurden schließlich von den L.-A.-Wasserwerken durchkreuzt, die einen beträchtlichen Teil des Landes von Harperville erworben hatten, um ein neues Nord-Süd-Aquädukt hindurchzubauen. Eine Zeit lang versuchten die Kommunarden das noch zu verhindern, mit Sabotage der Leitungen und Sitzblockaden; aber schließlich verloren sie den «Wasserkrieg von Harperville». (wie das Ganze in den Zeitungen genannt wurde) und mussten sich mit dem übrigen Land, das kaum ein Drittel von ihnen ernähren konnte, zufriedengeben.

Als Erste verließen die während der Depression gekommenen Einwohner das Dorf. Die Übrigen gingen nach einem Dürresommer im Jahr darauf. Dan und Juliette Schmidt wollten zusammen mit ein paar letzten Getreuen in New Mexico gemeinsam eine Ranch kaufen, Mary hatte in L.A. eine Stelle bei der Post bekommen. Sie umarmte ihre alte Freundin zum Abschied, dann gab sie Dan die Hand.

«Das war’s dann wohl», sagte sie.

«Ja», sagte Schmidt, «das war’s.»

Eddie und seine Mutter verließen die Wüste auf demselben Weg, den Johnny Frimm genommen hatte. In Lancaster, der nächsten größeren Ortschaft nach Harperville (von der anscheinend alle schnapsbrennenden Indianer ihre Nachnamen bezogen), mussten sie vom Bus in den Zug nach Los Angeles umsteigen. An leeren Güterwaggons vorbei stolperten sie über die heißen Schienen zum richtigen Waggon.

Das hatte John Frimm gut vier Jahre zuvor in betrunkenem Zustand auch versucht: Er war über die Geleise gestolpert, hatte dabei allerdings das Gleichgewicht verloren und war mit der Stirn auf einer der Schienen aufgeschlagen.

Als er erwachte, lag er in einem fahrenden Güterwaggon. Sein Kopf tat ihm weh, und er hatte das Gefühl, dass ihm etwas fehle. Er sah sich um und atmete auf, als er den Koffer neben sich liegen sah. Das Saxophon war also noch da. Trotzdem plagte ihn weiter das Gefühl, ihm sei etwas Wichtiges abhandengekommen.

Die Tür des Güterwaggons stand offen, und die Luft, die durch kleine Turbulenzen gelegentlich ins Innere gedrückt wurde, war heißer als das Dunkel, in dem er lag. Draußen raste eine hügelige Landschaft vorbei, gelbe trockene Felder, Mais oder Weizen, vereinzelt Bäume mit spärlichem Grün, braunes Gestrüpp dazwischen. Der Zug fuhr nach Norden.