6,49 €

Mehr erfahren.

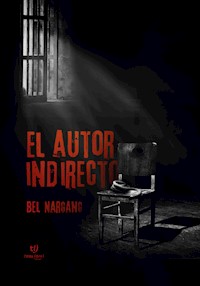

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

¿En qué persona me tengo que convertir para que no me descubran? ¿Cuántos años tienen que pasar para que este fantasma deje de perseguirme? Cuando pensé que ya había superado esa etapa de mi vida, todo cambia de un momento a otro. Involucré a mi familia sin querer, pero ellos me necesitan. ¿Me necesitan? A menos que leas esta historia, no podrás descubrir quién es la persona que se oculta detrás del autor indirecto.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 143

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones. María Belén Mondati.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Nargang, Belén

El autor indirecto / Belén Nargang. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2021.

154 p. ; 21 x 14 cm.

ISBN 978-987-708-960-8

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Novelas Policiales. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2022. Nargang, Belén

© 2022. Tinta Libre Ediciones

El autor indirecto

Belén Nargang

PRIMERA PARTE

1

Era algo fuera de serie que Rebeca se siente a comer con la nueva esposa de su abuelo, una mujer unos veinte años más joven que él y unos veinte más que ella. Desde que “la arrimada” vino a instalarse, ella no había bajado a comer en ningún momento desde hacía algunos meses.

Rebeca había jurado no sentarse a comer jamás en la misma mesa, porque decía que solamente lo quería por su dinero. El viejo no tenía la gran vida. Era un agente inmobiliario que se había hecho desde abajo, aunque varios terrenos a su nombre en varios puntos de la ciudad lo hacían atractivo para cualquiera. Y la tierra vale bastante en estas épocas.

Rebeca se había ido a vivir con el abuelo hacía unos cinco años, cuando decidió dejar a su mamá para irse a estudiar Turismo a la ciudad vecina.

La hija llamaba a la madre todos los días sin falta a las veinte horas, sin excusas, desde hacía cinco años, acotando que cada seis meses la visitaba: una vez en Navidad y otra vez en su cumpleaños, en junio. Desde que el abuelo se juntó con Sonia, notó que la madre dejó de venir.

—Pasame la sal —pidió el viejo sentado en la cabecera de la mesa de algarrobo.

—Sabés que no podés ponerle tanta sal —dijo la señora, aún desconocida para Rebeca.

Ella, ya se había hasta olvidado de por qué Sonia le caía mal. Sentía que podría estar encaprichada por haber sido la única mujer en la casa de su abuelo todo este tiempo, hasta que apareció ella.

Sonia era como esas mujeres de las propagandas de potes de quesos crema. Usaba un vestido color manteca y delantal azul marino a lunares, y su cabello era ondulado hasta el mentón; su rostro, siempre jovial, con labial rosado. Una mujer blanca, que pudo haber sido reina de la colectividad ucraniana hace un tiempo atrás, celebración de la fiesta del inmigrante en Oberá todos los septiembres.

Ella trataba bien a don Virgilio. La comida hecha en horario y la ropa limpia y planchada hacían alusión a la ama de casa de los años cincuenta. Qué pecado mencionar que también le tenía la ropa limpia a Rebeca, y esta nunca le dio las gracias, algo que Sonia jamás reclamó.

Eran dos mujeres que realizaban una excepción a la regla, porque siempre, en un ambiente con más de una mujer, por lo general pueden escucharse gritos y una competencia de egos donde una de las dos siempre quiere tener la razón.

No ocurría en esta casa. Don Virgilio era el que cortaba a veces la paz del lugar con:

—Rebeca, ¿no le vas a preguntar a Sonia cómo estuvo su día?

Y lo mismo de siempre,

—¿Y para qué? Si tiene cara de que todo anda bien.

Los dos suspiraban y Sonia sonreía, igual que en las propagandas de queso crema, con los guantes de cocina a tono mientras apoyaba la fuente de comida digna de una fotografía.

Un momento de reflexión a solas, antes de dormir, le hacía pensar a Rebeca en lo siguiente: ¿por qué vivía con la corazonada de que algo iba a pasar?

Calmaba sus pensamientos con un chocolate que sacaba del cajón de la mesa de luz. Y se dormía sin lavarse los dientes.

Un día, en una de las charlas diarias que Rebeca tenía con su madre, le interrogó sobre el porqué de nunca querer visitar al abuelo.

Tal pregunta la había estado esperando hacía bastante tiempo, por el suspiro del principio.

—No... No sé si sea lo correcto.

—¿Y cómo pensás que no puede ser lo correcto, si sos la hija?

—Es que, no sé. Tengo algunas dudas.

—Dudas de cierta cantidad de días...

—¡Ay, bueno! No quiero ir... Tu abuelo siempre me fue indiferente. Me trataba diferente a mí que al resto. Me daba cuenta con mis primos, inclusive. Siempre lo asumí como que nunca quiso tener una hija mujer.

—¡Mamá! ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas?

—Me pediste una opinión y ahí la tenés. Nunca te la di porque fue tu decisión irte y tampoco quería... decepcionarte, no sé. Todavía lo veo así.

La hija pensaba que esa charla no iba a cambiar nada, pero en la mente de la madre no ocurría lo mismo. Tenía guardado eso, como muchas cosas. Sin embargo, creía que todo a su tiempo podría ser beneficioso, o probablemente se equivocaba.

Rebeca trató de armar una situación en la cabeza.

Reconocía que su madre no era muy cercana a su abuelo, y que su abuelo tampoco preguntaba por la hija. Era extraño que el mismo hombre le haya abierto las puertas a su nieta sin habérselo cuestionado jamás. El viejo tenía la cara como que todo le molestaba, pero no fue el caso cuando Rebeca fue a parar con unos bolsos a la casa, para instalarse definitivamente. La única condición que tenía era que termine los estudios lo más rápido posible para hacerse cargo de la inmobiliaria. La idea no le gustaba mucho a su nieta, pero mientras exista dinero de por medio, haría lo necesario, aun sabiendo que se dedicaría, en un futuro, al turismo.

Ella no era una chica que dé problemas, si íbamos al caso, y había tomado la decisión de salirse de la casa de su abuelo. Ya estaba grande, a su objetar.

Todo eso lo había resuelto un viernes a las 21:17, después de haber cortado la videollamada con su mamá.

Los ruidos de platos en un comedor a unas dos habitaciones de diferencia y el olor a carne frita le activaban un mecanismo automático de reconocer los bifes encebollados de los viernes. Platillo santo de ese día desde que su abuelo se juntó con Sonia.

La joven se acercaba con su mudo andar.

El plato ya estaba servido. Sonia seguía de pie, cargando los platos que faltaban.

—¿Todo bien, Rebeca? —preguntó el dueño de casa.

—Sí. Gracias a Dios, todo bien —decía, mientras sostenía su cabeza con una mano y el tenedor con otra.

—Me alegro mucho... Sonia, pasame la sal —dijo, mientras apuntaba el salero con el dedo.

Rebeca tenía una pregunta atravesada por un pedazo de bife entre los dientes.

—Abuelo... ¿Por qué mamá ya no viene a tu casa?

—El hombre se quedó mirando a la nada; respondió con otra pregunta.

—¿Cómo voy a invitar a alguien a su propia casa?

Sonia lo miró a él y, automáticamente, dirigió la mirada a Rebeca, como esperando un poco más de acción por ese comentario, mientras un fideo se levantaba sorbido hasta sus labios rosados.

Rebeca no tuvo nada más que consultar y dio por sentado que era su mamá la que no tenía intenciones de visitarla. No la iba a convencer. Ya la conocía.

Y Sonia volvió a bajar la vista con desdén, porque tenía ganas de conocer a la hija de Virgilio.

Unos cuantos días más tarde, un martes, Rebeca había tomado la decisión de invitar a la madre a venir, por lo menos, un fin de semana. Quería darle tiempo para asimilarlo, para que no se enloquezca por avisarle todo a última hora. La joven siempre tenía el “no” ganado con su mamá. Era solamente probar suerte esta vez.

Después de un día, en el cual había leído bastante sobre árboles autóctonos y suelos ferrosos, tomado un baño y elaborado el ritual del mate, preparó sus borradores de discursos y preguntas posibles, como si no hubiese tenido suficiente con los veintiocho años de conocer a su mamá, con maña y todo. Doña Mónica Arce, como le decía Rebeca cuando se enojaba o tenía que repetir algo unas cuatro veces.

Tras largas prácticas frente a un celular hibernado, agarró el móvil a las 20:03 horas. Se acomodó los auriculares que puso al volumen máximo, ya que, muchas veces, doña Mónica Arce hablaba entre dientes y eso era algo que Rebeca detestaba, a tal punto de que su rostro se sonrojase del enojo.

La charla no llevaba a ningún lado; la señora notaba el nerviosismo tras cada palabra y corporalidad. Se rascaba la nuca cada tanto o sus labios se movían de un lado a otro.

—¿Qué te pasa, Rebeca? —se atrevió a decir la mujer, por la impaciencia de verla así.

—Nada —levantaba los hombros en un gesto.

—Te conozco bastante, es más, creo que te parí yo.

—Te quería preguntar si… querés venir a la casa del abuelo.

—¿Que yo te visite ahí?

—Y sí...

—Y tu abuelo qué dice...

—Y dijo que no tiene por qué invitarte a tu propia casa.

Se produjo un silencio incómodo. Tal silencio hizo dar cuenta de otro sonido de fondo, un golpazo de puerta, que parecía ser de la entrada principal cerrándose por un descuido descomunal de alguno de los dos ocupantes, que seguramente se encargaban de cocinar o leer el diario. No hacía falta definir quien hacia cada cosa.

Entonces, Rebeca se calzó unas pantuflas lilas, curtidas de viejas, y le pidió disculpas a la mamá por tener que abandonarla unos momentos.

La chica esperaba encontrarse de lleno con una disculpa de Sonia por molestarla mientras charlaba con la madre, cosa que nunca había hecho, pero que Rebeca esperaba.

No encontró a nadie del otro lado de la puerta. Al salir del cuarto, uno ya se topa con la espalda de un sillón bordó y, enfrente, al televisor en un mueble de madera oscuro. Nadie.

Se dirigió a la cocina y pudo ver un cuerpo tendido en el suelo.

—¿Sonia?... ¡Sonia! ¿Me oís? —gritó Rebeca.

El cuerpo de una mujer yacía tirado en el suelo con una mancha de sangre al costado.

Sonia no hablaba, pero la joven sentía que la mujer podría estar ahogándose con la propia sangre, aunque no fuera así. No sabía si tocarla o levantarla, y de los nervios comenzó a llorar.

Buscó a gritos a su abuelo, pero nunca contestó las súplicas. Volvió a su cuarto y cortó la llamada a su madre, quien no entendió el llanto de su hija, pero que prometía llamarla, aunque no sabía en qué momentos exactamente.

Llamó al 911, las manos le temblaban. El celular se le habrá caído, mínimo, unas dos veces antes de poder presionar el botón verde. Del otro lado había un hombre consultándole qué necesitaba. La voz de Rebeca se quebraba. Sorbía los mocos por su nariz y su frente sudaba, pero, tras sus esfuerzos en el habla, por fin consiguió pedir una ambulancia a la calle San Martín 1466.

Desde su habitación corrió, nuevamente, a ver a Sonia; sus ojos ya estaban cerrados y, su cabeza, a un costado. El piso beige tenía una gran mancha de sangre, que quien sabe cómo iba a sacarlo. Un dolor punzante en el estómago y una boca ensalivada le hicieron vomitar cerca del pie de Sonia.

Los minutos se hacían eternos. Decidió salir a la calle para ver si escuchaba la sirena de la ambulancia o las luces. Pero nada. Solamente unas personas cruzando en la vereda de enfrente, un perro husmeando la basura y, en la otra cuadra, el único farol que iluminaba la despensa del barrio.

Corrió hasta esas personas. Estas se pararon en seco, pero la conocían.

—Rebeca... ¿Estás bien? —dijo la mujer, vecina de unas cuantas casas.

—Ayúdenme, por favor... mi abuelo... Sonia...

No hubo tanta discusión; los tres volvieron a correr hasta la casa que la muchacha dejó con la puerta abierta.

Los tres se situaron en la escena observando por un momento. Rebeca comenzó a llorar cada vez de modo más histérico y dramático, pensando qué era lo que pudo haber ocurrido en tan poco tiempo. Estaba apoyada sobre su frente en la puerta de la cocina, donde una gran mancha de sangre se aproximaba ya a sus pies. El cuerpo tendido era la única persona que podía ayudar a Rebeca a revelar quien fue.

A lo lejos, el sonido de las sirenas. La bendita ambulancia estacionó arriba de la vereda. Bajaron dos hombres de batas celestes y una mujer abrió las puertas de atrás para facilitarles que bajaran una camilla. Dentro de la casa esperaban, impacientes, la pareja de vecinos y la muchacha.

Tuvieron mucho cuidado en el accionar, pero la doctora, a su profesional observación, mencionó a la chica que podía ser complicada la intervención. Subieron al cuerpo ya inconsciente de Sonia en la ambulancia y los vecinos acompañaron a Rebeca hasta el hospital.

Luego de varias horas en el hospital, ella, acompañada de sus vecinos Ramón y Patricia, sentados en bancos largos, esperaban a que alguien saliera a darles al menos una información. Ya era casi medianoche.

Miles de cosas se le venían a la cabeza, las principales eran: «¿Quién pudo haber sido?» y «¿Dónde estará mi abuelo?» Su vista la tenía metida en un punto fijo sobre el curtido suelo que ya no era tan blanco, sino amarillento. Ya no lloraba, pero sus ojos llegaban a secarse por tanto tenerlos abiertos, y el lagrimal hacía salir, por si solas, las gotitas para poder lubricar el ojo.

Patricia la miraba y se compadecía mencionándole al marido sobre quién podría haber hecho semejante barbaridad.

Ninguno de los tres podía saber.

La doctora Fumez, como se veía bordado en el bolsillito sobre el corazón, por fin se acercó, acompañada de una enfermera. Con planilla y birome en mano, fue a consultar tipo de sangre, para reponer y enviar al banco.

—Tuvimos que usar varios litros de sangre para ayudarla. Pero está bien. Es fuerte. La enfermera los llamará mañana temprano para que se presenten a la bioquímica.

Ramón no estaba muy alegre ni convencido en que tengan que usar una aguja enorme para sacarle sangre sin su consentimiento. Patricia le suministró un codazo anestésico a la altura del hígado, para que, por lo menos, sepa lo que Sonia sintió. Rebeca había asentido sin decir nada.

Cuando la doctora preparaba una media vuelta, se le ocurrió preguntar,

—¿Ya han llamado a la policía?

La joven, desde su lugar, sentada y con los dedos tapándose la boca, hizo un movimiento con la cabeza, negando.

—Yo me encargo —dijo, cerrando los ojos como con un pensamiento de «Falta de responsabilidad ajena», y Rebeca lo notó.

—Pensé que Sonia no tenía muchas esperanzas —dijo Rebeca al notar que la doctora ya se marchaba.

La doctora volvió a girar y sonrió, agregando:

—Nunca le doy esperanzas a la gente, por más básica que sea la enfermedad o tonta que sea la herida... Trato de preparar a las personas siempre para lo peor, falta de ética también de mi parte. Total, siempre terminan agradeciéndole a Dios.

Volvió a dar media vuelta y se fue.

Pasaba la madrugada, ya los vecinos no estaban. El sargento Domínguez se acercó a la muchacha, quien dormía en el banco de la guardia del hospital.

Con una sacudida leve en el hombro, con la cual el hombre creyó ni siquiera haberla tocado, Rebeca se incorporó de inmediato soñando vaya a saber qué, pero mirando a su alrededor como si no supiera cómo fue a parar ahí.

Domínguez se sentó a su lado tratando de aplicar todos sus conocimientos personales sobre cómo tratar a una chica que vio a su “abuela” tirada en el suelo, con un corte al costado del abdomen.

—Señorita... la doctora me llamó avisándome sobre un posible crimen bajo su domicilio... ¿Puede comentarme lo que pasó?

Se mantuvieron en silencio por algunos segundos hasta que ella habló.

—Yo... Sinceramente... No sé lo que pasó.

La voz se le entrecortaba. Sentía cómo esas lagrimas volvían a acumularse en la garganta. Respiró hondo y prosiguió.

—Todas las noches... a las veinte horas exactamente, llamo a mi madre para saber cómo está, y... me pongo los auriculares en volumen alto para oírla mejor... en un momento de silencio, escuché un portazo y... —suspira.

—¿Y qué pasó entonces?

—Salí de mi habitación y encontré a Sonia tirada en la cocina con una herida. Sentí que ella trató de decirme algo, pero no pudo...

—Tranquila... todo va a estar bien... Lo que haremos es solicitarle un permiso para investigar su casa. Necesitamos saber si encontramos una pista o si la persona dejó algo o tocó algo para poder continuar. Probablemente nos llevemos algo, como su computadora, por su seguridad. Dígame, ¿alguien más estaba en esa casa?

—Sí... mi abuelo. Suele leer el diario o mirar la televisión hasta la hora de cenar.

—¿Y dónde está el ahora?

—Señor... él desapareció.

Rebeca fue a parar a la casa de su amiga Viviana. La llamó desde el teléfono del hospital. Lamentaba la hora en que lo hacía, pero no podía volver a su casa hasta que los policías cumplieran lo que tenían que hacer ese día temprano.