Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Nuevos Tiempos

- Sprache: Spanisch

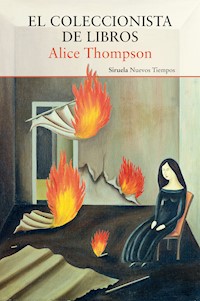

NO HAY NADA MÁS TERRORÍFICO QUE UN CUENTO DE HADAS. «Tan inquietante, pavorosa y real como la peor de las pesadillas».IAN RANKIN «Un perturbador espectáculo gótico, rebosante de energía y genuinamente aterrador».STEPHEN KING En la Inglaterra eduardiana, Violet parece llevar una vida de ensueño: un marido caballeroso, un hijo adorable, una lujosa residencia... Pero la creciente obsesión por uno de los preciados libros que colecciona su esposo —un misterioso volumen de cuentos de hadas guardado bajo llave— hará que su idílica existencia comience a tambalearse. Asediada por unas perturbadoras alucinaciones que amenazan su cordura, ingresa temporalmente en un sanatorio. Pero cuando, a su regreso, descubre que una bella y enigmática niñera ha ocupado su lugar, los horrores padecidos durante su internamiento no serán nada en comparación con los que su propio hogar le tiene reservados... Alimentada en su fondo por la siniestra leyenda de Barba Azul, Alice Thompson nos ofrece una novela oscura y macabra, una creación elegantemente diabólica que, a la vez que homenajea a Rebeca y a la Angela Carter más transgresora, no pierde de vista en ningún momento el verdadero propósito de la mejores historias de terror: que el escalofrío que nos sacude durante su lectura se prolongue más allá de la última página.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 206

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Portadilla

El coleccionista de libros

Dedicatoria

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Agradecimientos

Notas

Créditos

El coleccionista de libros

Para Nick Royle

Capítulo 1

Violet se sentó en el banco junto a la ventana a esperar a que el coche apareciese por la larga avenida en dirección a su casa de campo. Estaba deseando que su marido, Archie, regresara de Londres. Las doradas cabezas de los narcisos que bordeaban la entrada permanecían inmóviles. Más tarde, quizá un criado les llevase algo de beber a la salita y Archie se recostaría en el sillón junto a la chimenea y le contaría cómo le había ido el día en el trabajo. Mientras aguardaba, volvió a oír el llanto que procedía de la habitación del bebé.

Archie había llegado a su vida hacía algo más de un año. Se habían conocido por casualidad. Ella estaba sentada en una mesita en la terraza de un modesto café de barrio cerca de Oxford Circus, leyendo un libro. Llevaba una de las mejores faldas de su difunta madre, estrecha en los tobillos y que le acentuaba la cintura, y una delicada blusa de color cereza. Un hombre de mediana edad se sentó entonces en la mesa de al lado con un rápido y ágil movimiento, como si lo hubiese hecho por impulso. Fue esa aparente capacidad intuitiva lo que en un primer momento la atrajo de él.

—¿Qué está leyendo? —le preguntó antes de pedir un café al camarero.

Violet levantó la vista, pero el desconocido no sonreía. Se limitaba a mirarla fijamente, con ojos penetrantes, como si en lugar de verla a ella, quisiese atravesarla para llegar hasta sus pensamientos. En ese instante, sintió que no podía estar en otro lugar.

—Es un libro que me dieron mis padres —replicó sin dejar de sostenerle la mirada. No añadió que hacía poco tiempo que los había perdido a ambos.

Intentó retener las particularidades de su rostro, pero no pudo descifrar más que cierta pesadumbre que abatía aquellos rasgos simétricos y despejados y nublaba sus oscuros ojos azules.

—Parece usted muy joven —observó el caballero—. ¿Cuántos años tiene?

—Diecinueve.

—¿Y qué la trae por Londres?

—Acabo de llegar desde Camberwell. He venido a buscar trabajo, puede que en alguna tienda de confecciones.

—Pues le deseo suerte.

¿Estaba coqueteando con ella? No estaba segura. Su forma de hablar sonaba a galanteo, pero se mostraba muy serio. Violet se percató de que tenía las uñas mordidas hasta la carne y las yemas de los dedos manchadas por el tabaco.

Aquel individuo seguía mirándola.

—Rose. Rose —repitió—. Con cualquier otro nombre...1

—No me llamo Rose —repuso ella.

Inexplicablemente, supo que tenía que marcharse. ¿De dónde había surgido ese breve y arbitrario intercambio de palabras? Fue como si sus pensamientos se hubieran encontrado en el aire entre los dos. Violet se sintió inquieta, casi asustada. Dejó con cuidado la taza de café a medio beber sobre el mantel de cuadros y se giró en busca del desgastado sombrero de fieltro de ala ancha que colgaba en precario equilibrio del respaldo de su silla. Luego se puso en pie y cogió el libro de la mesa. Sin volver a cruzar la mirada con él, empezó a zigzaguear entre las mesitas de la terraza y salió a la acera.

Cuando dobló la esquina y quedó fuera de su vista, se vio sorprendida por una sensación de pérdida. ¿Cómo podía experimentar tal sentimiento de contrariedad por un extraño? Un cartoncillo de color marfil cayó del interior del libro y revoloteó hasta llegar al suelo. Violet lo recogió y vio que era una tarjeta de visita, impresa en caracteres negros y ornamentados, de una librería de segunda mano llamada Looking Glass. Un tal lord Archie Murray era el propietario. Aquel tipo debió de deslizarla entre sus páginas mientras ella estaba de espaldas.

Se guardó la tarjeta en un bolsillo y dedicó el resto del día a una infructuosa búsqueda de empleo, pero no se le ocurrió visitar la librería. No era más que otro hombre interesado en ella; no significaba nada, al fin y al cabo.

Cuando volvía a la estación del ferrocarril, decidió tomar un pequeño atajo a través de una galería comercial. No era una ruta que siguiera muy a menudo. Allí, a medio camino por aquel pasaje, había una librería y Violet supo cuál era antes incluso de leer el nítido letrero de la fachada. Pero ¿qué hizo que se decidiera a entrar? La intrigaba su interés hacia ella. ¿Debería eso haberla disuadido más que despertar su curiosidad? Sin embargo, era la clase de persona que siempre se sentiría atraída por la atención de un hombre. Destino y naturaleza confabulados, compañeros de juego en un pillapilla turnándose para ser «el que la liga».

Circunstancia. Impulso. Deseo. Todo ello la empujó hasta la puerta y puso su mano enguantada en piel sobre el deslucido picaporte de latón. Otra decisión inconsciente y despreocupada de sus irrevocables consecuencias, una elección que determinaría el resto de su vida.

Capítulo 2

Cuando Violet abrió la puerta, esta hizo tintinear una campanilla que colgaba del techo. El interior estaba en penumbra. La librería estaba dividida por varias filas de imponentes estanterías y todos los anaqueles estaban repletos de libros viejos. También había pilas de volúmenes antiguos encuadernados en piel amontonados por el suelo. La alfombra de color verde musgo, desvaída y ajada, apenas se veía bajo aquel desorden. El olor a moho seco impregnaba la estancia.

Al fondo, en una esquina, había un joven sentado sobre una banqueta, leyendo. Parecía unos años mayor que ella. Sus ojos eran muy oscuros y su piel tenía el pálido brillo de la madreperla. El cabello dorado se le ensortijaba en apretados rizos como a un querubín. Cuando Violet entró en la librería, este alzó la vista, pero, en lugar de decir «¿Puedo ayudarla?», se limitó a retomar su lectura, como si no hubiera advertido su presencia. Insegura sobre su siguiente paso, Violet decidió echar una ojeada a las estanterías. Los libros estaban dispuestos de forma heterogénea: tratados de botánica, anatomía y ornitología se apoyaban unos contra otros.

Cogió un volumen al azar y lo abrió por la ilustración anatómica de una mujer desnuda. Grabado en finas líneas de tinta negra, el cuerpo estaba despojado de su piel. El tejido muscular de los senos era como esas elaboradas espirales que representaban las montañas en un mapa topográfico.

—No parecen lo que son, ¿verdad?

Violet dio un respingo. La voz había sonado justo detrás de ella. Era la voz clara y discreta del dependiente. Al girarse, comprobó que lo tenía muy cerca. Había algo de malicioso, de obsceno y de salvaje en su expresión. Retrocedió un paso.

—No son más que dibujos —repuso al tiempo que cerraba el libro.

—Resulta interesante —observó él—. Cuando la gente dibuja la realidad solo con líneas... la hace esquemática, sin carne ni color. Es como el esqueleto de un pez. Puedes ver su estructura, pero eso no te dice nada sobre los destellos plateados que emiten sus escamas bajo la luz del sol. Ni sobre cómo se mueven y saltan y se quedan suspendidos en el aire como un apóstrofo.

—Quisiera saber si está lord Murray —replicó Violet.

Una mueca de mal humor cruzó el rostro del joven ante esa negativa a involucrarse en su paradójica conversación.

—Aún no ha regresado. Lleva fuera casi todo el día. ¿Quiere dejarle algún mensaje?

Desprendía un aroma peculiar. ¿Qué sería? Era dulce y floral como la miel. Se mostraba muy resuelto, como si estuviera poniendo todo su afán en atenderla. Sin embargo, cuando estaba leyendo, le había parecido imperturbable, entregado por completo al íntimo universo del libro.

—Dígale solo que Rose le ha hecho una visita.

Su gesto se tornó severo de inmediato. La picardía había desaparecido.

—¿Se supone que es una broma? Porque, en ese caso, no la encuentro graciosa.

Violet estaba perpleja.

—La broma es de lord Murray. Ha sido él quien me ha llamado así.

—Pues no lo entiendo. Y por su cara veo que no tiene usted la menor idea. Rose es el nombre de su difunta esposa.

Aquello la dejó sin habla. Una oleada de empatía y un vivo instinto de protección crecieron en su interior; Archie había sobrevivido a semejante sufrimiento. Eso explicaba, pensó, por qué había sentido una vaga inquietud en su presencia. Estaba protegiendo su duelo, como si fuese un tierno brote que necesitara florecer por completo antes de poder cortarlo y apreciar su perfume y la sensual belleza de sus sedosos pétalos blancos.

Se preguntó si la muerte de su esposa explicaría también la sensación que había tenido en el café de que Archie se encontraba, de alguna forma, apartado del resto del mundo. Sintió una inmensa pena por él. Sería paciente. Ya se estaba imaginando cómo crecería su amor, cómo forjarían otra clase de vínculo entre los dos, sólido e indisoluble.

El dependiente la estaba observando.

—En realidad, ahora que la miro sí veo un leve parecido, lo cual podría explicar el comportamiento de lord Murray. Su esposa poseía una especie de discreta belleza que te atrapaba sin darte cuenta. Tenía más que ver con quién era ella.

Había tanta tristeza en sus ojos mientras hablaba que de pronto Violet se preguntó si no habría estado él mismo enamorado de Rose. La expresión del joven se mudó en indiferencia, como si el recuerdo de aquella mujer hubiera apartado cualquier otro pensamiento de su mente. Ahora la miraba como si fuera un mueble.

—¿Quiere dejar su dirección? —le preguntó.

Sonaba como una cuestión rutinaria. ¿Visitarían muchas mujeres a Archie en la librería tras la muerte de su esposa?

—No —contestó enseguida—. Puede que vuelva a pasar por aquí, en otra ocasión.

—¿Se lleva el libro?

—¡Oh! —Violet miró el volumen que aún tenía en las manos—. No, gracias.

De todas formas era demasiado caro. No necesitaba un manual de anatomía.

Más tarde, cuando llegó a casa, en Camberwell, pensó en sus amados padres, que ya no estaban con ella, y deseó no sentirse tan sola.

Volver a la librería al día siguiente le había parecido como repetirlo todo de nuevo. Sabía que aquello implicaba otra acción que se definía por sí misma, pero para entonces ya había perdido toda capacidad de elección.

Unos días después, Archie y ella visitaron juntos una galería de arte. Significativas figuras contemporáneas de la ciencia, la política y la cultura los observaban desde sus retratos. Violet vio su propio reflejo en el cristal de uno de los cuadros, su rostro superpuesto al barbudo semblante de Edward Elgar. Podía distinguir la forma ovalada de sus facciones, sus grandes ojos oscuros, su estrecho y obstinado mentón. Al darse la vuelta, vio que Archie sonreía, como si supiera lo que estaba haciendo.

—Puedes verte la cara reflejada en el cristal —le explicó.

—Ya lo veo —repuso él y Violet pudo leer en sus ojos que le gustaba lo que veía.

Su amor había sido como un cuento de hadas. Aunque tenía la impresión de que, si pudiera averiguar de qué cuento se trataba, de alguna forma eso podría ayudarla. Raras veces hablaban, estar el uno con el otro era suficiente. Antes, cuando iba a algún café ella sola, la abrumaba el parloteo de la gente. Pero, ahora que estaba con Archie, lo que compartían no necesitaba palabras. Su atracción obraba en silencio. ¿Qué falta hacían las palabras cuando podían leerse el pensamiento?

Lo único que existía ya era su deseo por ella. Violet se sentía consumida y apabullada. Era un sentimiento nuevo, aterrador y antinatural. No podía pensar más que en él. Archie atendía todas sus necesidades y se anticipaba a sus deseos como si pudiera leerle la mente. Era hechizante.

Un mes después de su primer encuentro, le pidió que se casara con él; parecía inevitable. Ella le había permitido entrar en su vida, lo había acogido sin reservas. Y de algún modo él había comprendido su receptividad y había reaccionado ante ella con mudo instinto. La necesidad que Archie tenía de ella y su respuesta habían encajado a la perfección.

Sin embargo, Violet percibía un peligro inherente en esa correspondencia, en la velada cercanía de su intimidad y su entendimiento. Lo que subyacía era real, pero la superficie igualmente seductora era una ilusión, como el espejismo de un oasis en la arena del desierto. A ella la había cautivado esa apariencia; el encanto y el atractivo de Archie, la buena pareja que hacían juntos, su amor por ella. Era como una niña adentrándose en un mundo lleno de maravillas, sorpresas y emociones. Se le presentaba como una visión de belleza y seguridad. No se había preguntado por qué esas imágenes tenían tanto poder sobre ella.

Archie también había perdido a sus padres y había heredado, hacía un par de años, una pequeña propiedad en el campo a solo unos kilómetros de Londres. Nunca hablaba de su difunta esposa y Violet nunca le preguntaba por ella.

Se casaron, sin invitados, en una oficina del Registro Civil. El jardinero de Archie y uno de sus viejos amigos de la escuela, al que Violet jamás volvió a ver, fueron los testigos. La mañana siguiente a la noche de bodas, se despertó en casa de los antepasados de su esposo y lo vio tendido a su lado en la cama de matrimonio, despeinado, sin afeitar y con aire de desamparo. Se inclinó sobre él y lo besó en la boca mientras con una mano recorría todo su cuerpo, de arriba abajo. Archie gimió, se dio la vuelta y, sin abrir los ojos, la apretó contra él.

Violet jamás había experimentado un deseo así; fue como si la hubiera despertado de un sueño, como a la bella durmiente. Su carácter esquivo lo llevaba a hacerle promesas que nunca podía cumplir, excepto por ese breve instante de placer cuando por fin todo cobraba sentido. Su voz la arrullaba, la sostenía, con una melodiosa indiferencia hacia cualquier cosa que no fueran sus propios anhelos y apetitos.

Capítulo 3

Cuando se cansó de esperar junto a la ventana a que llegase el coche de Archie, Violet fue a la cocina. Sabía que, como señora de la casa, aquel no era su sitio, pero, si la cocinera y los demás criados estaban en otra parte, siempre acababa allí. Era una estancia amplia, con una mesa grande en el centro y un aparador de madera al fondo. Cacerolas de cobre colgaban de las paredes pintadas de blanco. Miró a su alrededor, a todos aquellos objetos tangibles, y de pronto sintió miedo. Miedo del contraste entre sus emociones y todas esas cosas. Las primeras se le antojaban incoherentes, pero la realidad material del mundo que la rodeaba parecía sólida y autosuficiente.

Cogió un plato del aparador y lo dejó caer a propósito sobre el suelo embaldosado. Oyó el chasquido de la loza al resquebrajarse y vio cómo se partía en tres. Era una pieza de la vajilla familiar, muy valiosa, con el emblema de un león. ¿Había sido una coincidencia que rompiese uno de los preciados platos de los ancestros de su marido o fue justo porque era uno de los preciados platos de los ancestros de su marido por lo que había dejado conscientemente que se le escurriera de las manos?

Se agachó y recogió los trozos, los envolvió en papel de periódico y los depositó con cuidado en el fregadero. Se preguntaba si Archie se daría cuenta de que faltaba un plato. O si se enfadaría si le decía la verdad. Las posesiones materiales significaban mucho para él. En el poco tiempo que llevaban casados, había aprendido cuánto le importaban, como si los objetos representasen los sentimientos que no podía tener. Y ese plato simbolizaría la más práctica y simple de las pérdidas. Pero ella lo amaba, siempre se esforzaba por amarlo; si había una cualidad que la definiese, era su lealtad.

Más tarde, esa misma noche, se dio un delicioso baño. Mientras escuchaba algo de música en el gramófono, se decía a sí misma lo afortunada que era por tener a su esposo, a su hijo y esa maravillosa casa y, después, se fue a dormir. Archie llegó tarde; lo oyó subir las escaleras y notó el peso de su cuerpo sobre el colchón al meterse en la cama, pero no respondió cuando se arrimó a su espalda. Fingió estar dormida y, momentos después, pudo oír su respiración profunda e inconsciente.

Muchos años después, al volver la vista atrás, Violet se asombraría de la capacidad que tenemos para no querer afrontar la verdad. De cómo la rutina de nuestras vidas, la seguridad de las costumbres y las comodidades impiden que nos hagamos preguntas sobre los indicios y las señales que la realidad nos brinda. Podemos ignorarla, poner excusas y olvidar lo que queramos.

Se liberó de las sábanas y fue al cuarto del bebé. Escuchó la suave respiración de su hijo mientras dormía, su dulce cadencia. Le acarició la espalda desnuda, con delicadeza para no despertarlo. Mientras lo observaba, sintió que la leche rezumaba por sus pezones con una punzada. Nunca se había sentido más como un animal irracional que en esos días de constante sopor y carnalidad: Felix dormía, se despertaba, lloraba y ella lo amamantaba. Archie era una sombra que entraba y salía de las habitaciones mientras aquella nueva naturaleza, de cuerpo entregado, leche tibia, manos suaves y confortantes, era su vacilante realidad.

El pequeño se despertó y al ver su rostro empezó a llorar. «Puede leerme la mente», pensó Violet, «puede leerme la mente». Entonces comprendió la verdad, que no era ella la que tenía el control..., era Felix.

Como librero, Archie era un bibliófilo, pero también adquiría algunos ejemplares, por lo general primeras ediciones muy valiosas, para su propia colección privada. La casa estaba cada vez más llena de libros. Los compraba y los llevaba allí, como el cazador que vuelve con los cadáveres de sus presas. Nunca los leía. Le gustaban en cuanto objetos que podía colocar por orden alfabético o por materias. Los favoritos de Violet eran los libros esotéricos sobre alquimia, astronomía y anatomía. Solía examinar el dibujo realizado a base de líneas de un hombre que calentaba plomo en un crisol sobre un baculus ferreus2 y disfrutaba de sus representaciones esquemáticas de la locura, la obsesión y la curiosidad intelectual.

Una noche, Violet observó a Archie en su biblioteca mientras este cogía un libro y, con gran detenimiento, pasaba un dedo sobre sus cubiertas de piel. Lo vio abrirlo y acercarse las amarillentas páginas desplegadas a la nariz. Inhaló lentamente. Era sensual la vivencia de los libros de su esposo: la textura, los aromas dulces o acres, el tacto rugoso de una página sin guillotinar.

Violet había creído que compartían el mismo amor por los libros; esa fue una de las razones por las que se enamoró de él. Pero lo que a ella le gustaba era el contenido, el desarrollo del pensamiento, el vuelo de la imaginación. No le interesaban la textura del cuero viejo ni la pulpa prensada de los árboles caídos.

En cierto sentido, y de forma instintiva, tenía la impresión de que las dos cosas eran excluyentes, de que el aprecio fetichista de Archie por los libros anunciaba su falta de interés por las ideas. Sabía que no tenía por qué ser verdad, pero su extraña manera de entretenerse con ellos sin leer una sola palabra la llevaba a preguntarse qué más podía relegar esa obsesión. Si dejaba a un lado el significado, ¿también los excluía a ella y a su hijo?

—Tratas ese libro como a una amante —bromeó.

—Una vez que me he hecho con uno, ya estoy deseando conseguir el siguiente. Coleccionar es un acto creativo,

en latín y no tiene traducción precisa, y que designaba el soporte de hierro sobre el que se colocaba el crisol.

de perpetuo anhelo y deseo. Uno nunca está satisfecho del todo. Los coleccionistas vivimos con miedo a la satisfacción. Está ese breve y transitorio momento de regocijo y luego desaparece como polvo que se disipa en el aire. Vivimos para desear algo, conocemos y aceptamos el poder del anhelo y del deseo. Somos plenamente conscientes de que lo que queremos es lo inalcanzable.

—Y ahora hablas como un enamorado.

—¿Quieres decir que me equivoco y que soy un iluso? ¡Como si algún otro objeto o criatura pudieran hacer realidad todos nuestros sueños! Ni por un momento.

Una semana después, mientras hojeaba el catálogo de la biblioteca en su gruesa y pesada carpeta roja de letras doradas, Violet pensaba en qué libro podría leer a continuación. Había uno titulado Cuentos de hadas, de Hans Christian Andersen, que estaba registrado con la letra clara y oblicua de Archie y marcado con un sello negro. Movida por la curiosidad, trató de encontrarlo. Buscó primero en la sección de literatura y luego en la de mitología, pues era evidente que se trataba de un libro especial, pero no lo localizó en ningún sitio. Cuando Archie volvió del trabajo esa noche, le preguntó dónde estaba.

—Lo guardo en la caja fuerte.

—¿Puedo verlo? —Estaba claro que su marido no quería hablar de ello, pero Violet insistió—: ¿Me dejarás verlo?

Archie se encogió de hombros.

—No creo que te interese. Además, tiene que estar protegido de la luz. El sol puede dañar las páginas. Hace que los grabados se deterioren.

—Sí que me interesa. Me gustan los cuentos de hadas, ya lo sabes.

A Violet le encantaban los cuentos de hadas desde niña, cuando su siniestra frialdad la sorprendía con las verdades sobre la vida que contenían. En ellos los sentimientos eran puros, ya fueran de amor, odio o deseo. Incluso de pequeña esas historias le habían hecho sentir que eran más reales que la pobreza diaria de su vida, con su padre trabajando como zapatero y siempre luchando para llevar a casa —una habitación alquilada— dinero suficiente para que su familia pudiese comer.

—Ya te lo he dicho —repuso Archie tratándola como si fuese una chiquilla—, no quiero que el libro se estropee.

Y luego la embaucó con una promesa, una ofrenda de futuro.

—Te lo enseñaré en unas semanas. Se necesitan guantes especiales para cogerlo.

Pero nunca se lo enseñó. Seguía guardado en la caja fuerte, esa que estaba en alguna parte de su despacho, aunque no sabía dónde.

Mientras Archie deslizaba las manos por su cuerpo esa noche, Violet se mantuvo fría y distante. Oyó que el niño lloraba de nuevo. Se sentía vulnerable por dentro e irritable por fuera. El deseo se había transformado en otras emociones, como un camaleón, pensó esquiva y huidiza. Quería que todo acabase y, cuando él culminó, una extraña sensación de distanciamiento se apoderó de ella, como si su marido se hubiera convertido en un extraño. ¿De modo que tenía secretos? Bien, ella también podía tenerlos.

Capítulo 4

Violet miró por la ventana. Los árboles empezaban a florecer. Los exuberantes brotes blancos del ciruelo, el fascinante verde limón de las hojas nuevas. Los pájaros y su gorjeo disonante de apareamiento. Simplemente existían.

No podía quitarse de la cabeza el libro de los cuentos de hadas. Miró a su alrededor, a aquella magnífica casa y al jardín. ¡Qué lejos de su pasado parecía en ese momento! Eso era lo real ahora. La entidad de una riqueza materializada que la protegía de todo, incluso de sí misma. Violet se hacía cargo de la casa, supervisaba a los empleados y cuidaba de Felix. Amaba a su marido y la familia lo era todo para ella. La forma de vida que llevaba allí constituía su misma identidad; cuestionarse la realidad de su vida era cuestionarse la realidad de su existencia. Poco entendía en aquel entonces lo que estaba haciendo ni tenía idea de que estuviera dándole la espalda a nada.