Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nórdica Libros

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Infantil

- Sprache: Spanisch

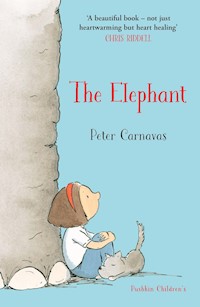

El padre de Olivia sufre una tristeza tan grande que ella imagina que un enorme elefante lo sigue por todas partes. Cada día, Olivia ve el elefante y, cada día, desea que se vaya. Con la ayuda de su abuelo y de su mejor amigo, Arthur, Olivia se propone librarse del elefante para siempre. Pero ¿será capaz Olivia de mover algo tan enorme?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 81

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Peter Carnavas

Cuando Olivia entró en la cocina, encontró un elefante sentado a la mesita de madera junto a su padre. Los dos tenían la misma expresión cansada y miraban por la ventana como si afuera hubiese un cuadro que nunca antes habían visto. La sombra del elefante, que llevaba un pequeño sombrero negro, llenaba la cocina de penumbra.

—Hola, papá —dijo Olivia.

Su padre apartó la cabeza de la ventana y la miró con los ojos llenos de nubarrones, de esos que anuncian lluvia.

—Hola, cariño.

Entonces frunció el ceño y arrugó toda la cara.

—¿Por qué te has puesto el casco de la bici? —preguntó—. Aún no te la he arreglado.

Olivia sonrió con la esperanza de que su sonrisa fuera contagiosa.

—Bueno, solo es un casco de bici cuando estoy montando en bici —respondió—. Hoy voy a subir a mi árbol, así que es un casco de subir árboles.

Su padre asintió y se volvió de nuevo hacia la ventana. El elefante suspiró.

Olivia los dejó allí, refugiados en la cocina. Abrió la puerta y salió de casa.

El patio trasero de la casa de Olivia era un rectángulo lleno de hierba muy limpio y arreglado, con flores y hortalizas abrazadas a los bordes. Un estrecho sendero asfaltado conducía a un tendedero oxidado y un árbol jacarandá gigante que crecía junto a la valla, cubriendo la mitad del patio de sombras lentas y danzarinas. De una rama colgaba un columpio de rueda, y muy cerca había una cama elástica redonda.

A Olivia le encantaba el patio, aunque no siempre había estado así. Antes estaba lleno de hierbas que llegaban a la rodilla, y el jacarandá apenas daba flores.

Pero todo eso fue antes de que el abuelo se instalara en la casa.

Ahora estaba en el jardín, inclinado ante la parcela de las calabazas, y Olivia pasó saltando a su lado para llegar hasta el árbol.

—¡Eh, Olivia! ¿Qué hay? —saludó el abuelo.

Se incorporó y Olivia, al mirarlo, pensó en lo mucho que se parecía a un flaco espantapájaros, con aquel viejo sombrero de paja lleno de agujeros.

—Hola, abuelo. ¿Cómo están las calabazas?

Él se secó el sudor de la frente con la mano sucia.

—Mejor pregúntaselo a ellas —dijo el abuelo.

Siempre insistía a Olivia para que hablara con las plantas.

—Te has puesto el casco —dijo—. ¿Papá ya te ha arreglado la bici?

Olivia negó con la cabeza, sintió como algo le cepillaba las piernas y bajó la vista.

Era Freddie.

Un perrito gris con las patas cortas y una cola larguísima.

Olivia se inclinó para rascarle detrás de las orejas.

—No, aún no la ha arreglado —dijo.

Y echó a correr hacia el árbol.

Olivia empezó a trepar.

Hoy necesitaba el casco porque subiría a una de las ramas más altas, a su rincón de la calma, donde le gustaba pensar. Primero una mano y luego otra, primero un pie y luego otro, así logró trepar y se acurrucó en un hueco donde estaba muy a gusto.

Levantó la vista.

Había una pequeña mancha en el cielo, justo encima del pueblo. Era un pájaro con forma de letra V, como una fina raya trazada con lápiz.

¿Cómo se vería el pueblo desde ahí, desde las alas de ese pájaro? Sería algo así como un pueblo de juguete, de esos que salen en los cuentos. Olivia lo imaginó como una colcha de pequeños retales, donde los tejados de las casas eran cuadraditos de colores cosidos todos juntos, pero sueltos. Pensó en las estrechas carreteras grises que entretejían los bloques de casas, como grietas muy finas de una cáscara de huevo. Los árboles se agitaban y respiraban como bocanadas de nubes verdes, y los patios de las casas se veían tan pequeños como las uñas de las manos.

Observó al pájaro hasta que este se hizo más y más pequeño, un puntito en el cielo, y luego tan minúsculo que le pareció que ya no estaba, como si se hubiera fundido con el aire.

¿Cómo podía ser tan ligero? Olivia bajó la mirada otra vez, hacia el patio, y se fijó en la casa, en la ventana de la cocina.

Toda esa ligereza desapareció al acordarse del elefante. El enorme elefante gris que hacía sombra a su padre.

Se colgaba de él en el desayuno.

Se arrastraba a su lado cuando iba a trabajar.

Por la noche dormía junto a él, aplastándolo con todo su peso.

Veía al elefante cada día.

Y cada día deseaba que se fuera.

Justo en ese momento, escuchó un agudo ladrido. De un respingo, Olivia salió de su ensoñación y miró hacia abajo, al pie del árbol. Ahí estaba Freddie, con la larga cola bien alta y los ojos llorosos clavados en ella.

Al día siguiente empezaba el nuevo curso escolar. Olivia se sentó en un pupitre al lado de Arthur. Este era un niño bajito de pelo rizado y ojos marrón oscuro, casi siempre puestos en las páginas de algún libro enorme, como La asombrosa vida de las ranas o Todo lo que necesitas saber y aún no sabes. Sin embargo, a veces los ojos de Arthur brillaban y bailaban, por ejemplo, cuando contaba una historia o corría dando vueltas por el patio de la escuela.

A Olivia le gustaba mucho Arthur porque podía contarle cualquier cosa. Cualquier cosa que quisiera.

—¿Un elefante? —susurró Arthur, muy impresionado—. ¿En tu casa?

Olivia asintió.

—Pero… ¿cómo ha sido? —Arthur no podía dejar de parpadear—. ¿Qué quieres decir?

Olivia recorrió la clase con la mirada, mientras los niños sacaban punta a los lápices y rebuscaban en los cajones de los pupitres.

—Es difícil de explicar —respondió—. Sigue a mi padre a todas partes. Cada vez que lo veo triste, me doy cuenta de que el elefante está ahí.

—¿Y qué hace? —preguntó Arthur.

—Poca cosa —dijo Olivia—. Se queda ahí quieto y hace que a mi padre todo le pese y le cueste mucho.

Los otros alumnos ya estaban sentados y hablaban en un murmullo bajito que se extendía por el aula.

—¿Cuánto tiempo lleva ahí? —preguntó Arthur.

—Toda la vida, que yo recuerde.

—¿Y por qué nunca me lo habías dicho?

—Te lo estoy diciendo ahora. Además, no sabía muy bien si me creerías.

Arthur sacudió la cabeza y se le juntaron las cejas. Mientras hablaba, no podía dejar de parpadear.

—Sí te creo, pero… ¿es un elefante de verdad?

Olivia se acercó a Arthur un poco más y bajó la voz.

—Bueno, esa es la cuestión —susurró, pero ya no pudo decir más porque la señorita March había empezado la clase.

—Buenos días, niños —dijo la señorita March—. Espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones.

La señorita March era una mujer delgada y alegre que parecía moverse al son de cualquier brisa que soplara. Un revoltijo de joyas le pendía del cuello, y de las orejas le colgaban unos aros de plástico como pequeños hula hoops. Siempre iba deliciosamente despeinada, con la cabeza como un nido naranja lleno de rizos y bucles enredados, rebosante de lazos y clips y flores que parecían querer escapar de la selva de nudos.

Su mesa era muy parecida.

En ella había pilas de libros altísimas, carpetas y folios amontonados, lápices y bolígrafos, calculadoras y bloques de conteo. Bajo todas esas cosas, seguramente también habría una pelota de tenis, una pamela de ala ancha que siempre sacaba para vigilar el patio y, en lo alto de alguna pila, una jarra de flores marchitas intentando mantener el equilibrio. Nunca era capaz de encontrar lo que buscaba, lo cual divertía muchísimo a los niños.

—En este curso, vamos a compartir cosas muy importantes. Pero antes… ¿alguien sabe cuántos años tiene esta escuela?

Olivia y Arthur se miraron y se encogieron de hombros.

—¿Nadie? —dijo la señorita March.

Un niño alto con grandes orejas levantó la mano.

—Esto… No sé cuántos años tiene, pero sé que es muy antigua —respondió.

—¿Y cómo lo sabes, Kyle? —preguntó la señorita March.

—Porque el señor Briggs lleva enseñando aquí toda la vida y tiene como cien años.

Los alumnos estallaron en carcajadas hasta ver que la señorita March ponía su cara impasible, aunque Olivia alcanzó a verle una leve sonrisita en las comisuras de la boca.

—La escuela primaria de Cedar Hills (no así el señor Briggs) cumplirá cien años en este curso —dijo la señorita March.

Los niños sonrieron y enarcaron las cejas al oír ese número tan grande.

—Por eso… celebraremos la fiesta de cumpleaños de la escuela a final de curso —prosiguió la maestra, tras detenerse a tomar aliento.

El aula se llenó de vítores y aplausos. La señorita March esperó a que se hiciera el silencio.

—Como la escuela ya es muy antigua, este curso estudiaremos las cosas antiguas, las que hay en nuestras vidas y nuestras casas. A final de curso, para la fiesta, las presentaremos a la comunidad escolar.

Y se fue ondeando al otro extremo de la clase.

—Así que he traído algo para empezar. —Tenía los ojos muy abiertos y hablaba en voz baja, como si estuviera contando un secreto—. Es algo muy antiguo y maravilloso.

Los niños se alzaron un poco de las sillas, para ver como la señorita March se colocaba junto a un bulto inclinado sobre la pared y cubierto por una manta. Olivia ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí.

La señorita tiró de la manta para destapar y revelar la sorpresa.

—Es algo que existía hace mucho mucho tiempo —dijo. Y mientras destapaba el objeto, los niños no dejaron de susurrar, nerviosos y sonrientes.

—¡Es una bici! —declaró uno, como si los demás no pudieran reconocer la silueta.

Pero no era una bici corriente. Tal y como había dicho la señorita March, era antigua y maravillosa.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)