Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

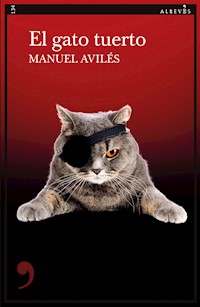

- Herausgeber: Editorial Alrevés

- Kategorie: Krimi

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

¿Qué es el amor? ¿Hasta dónde llegan los límites de la lealtad? ¿Y los de la verdad y la mentira? ¿De cuántas maneras distintas puede interpretarse una misma realidad? ¿De qué modo intencionado puede retorcerse un hecho para llegar a convertir a las víctimas en culpables y a los culpables en víctimas? Itziar, la protagonista de esta novela, no lo sabe, hay muchas cuestiones judiciales, demasiados matices que se le escapan de su propia historia, pero lo que debe asumir es que su vida, en apariencia feliz y tranquila, ha dado un vuelco radical a causa de la acusación vertida contra su marido, Alberto. Una acusación que lo llevará a la cárcel y que dejará en el camino a dos víctimas ciertas, sus hijos, y a su familia rota. Es así como lo que fue una historia de amor que comenzó en La Habana entre música y ron en un local llamado igual que esta novela, terminará convirtiéndose en una trama absorbente que reflexiona en voz alta sobre nuestro sistema judicial y carcelario, los resbaladizos límites de la inocencia y la culpa y la falta de empatía de unos procedimientos que no tienen en cuenta, en muchas ocasiones, la ética, la verdad estricta ni, mucho menos, los sentimientos de quienes se ven atrapados en sus engranajes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 320

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Manuel Avilés está jubilado y se dedica a las motos, la literatura y la familia.

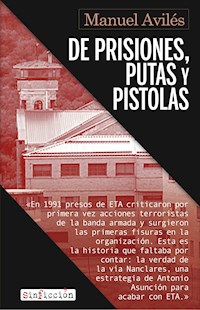

Ejerció como funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, subdirector de gestión del Centro de Fontcalent en Alicante, director del Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca en Álava y asesor ejecutivo de la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia e Interior —dedicado a bandas armadas—, entre muchos otros cargos.

Colabora con el programa literario de Onda Cero Alicante desde hace más de veinte años. También ha colaborado con Diario Información, Diario de Mallorca y, actualmente, con el 12 digital de Alicante y Es diario.

Ha publicado los ensayos Criminalidad organizada: los movimientos terroristas; El terrorismo integrista. ¿Guerras de religión?; Delitos y delincuentes. Cómo son, cómo actúan, y El enriquecimiento ilícito. Asimismo, ha publicado las novelas El Metralla. Andanzas de un sublevado; Ya hemos estado en el infierno; El barbero de Godoy, y En la cuerda floja. Narcotráfico en Mallorca, entre otros.

¿Qué es el amor? ¿Hasta dónde llegan los límites de la lealtad? ¿Y los de la verdad y la mentira? ¿De cuántas maneras distintas puede interpretarse una misma realidad? ¿De qué modo intencionado puede retorcerse un hecho para llegar a convertir a las víctimas en culpables y a los culpables en víctimas? Itziar, la protagonista de esta novela, no lo sabe, hay muchas cuestiones judiciales, demasiados matices que se le escapan de su propia historia, pero lo que debe asumir es que su vida, en apariencia feliz y tranquila, ha dado un vuelco radical a causa de la acusación vertida contra su marido, Alberto. Una acusación que lo llevará a la cárcel y que dejará en el camino a dos víctimas ciertas, sus hijos, y a su familia rota.

Es así como lo que fue una historia de amor que comenzó en La Habana entre música y ron en un local llamado igual que esta novela, terminará convirtiéndose en una trama absorbente que reflexiona en voz alta sobre nuestro sistema judicial y carcelario, los resbaladizos límites de la inocencia y la culpa y la falta de empatía de unos procedimientos que no tienen en cuenta, en muchas ocasiones, la ética, la verdad estricta ni, mucho menos, los sentimientos de quienes se ven atrapados en sus engranajes.

Con su prosa siempre certera, con sus agudas reflexiones, con unos diálogos a un tiempo incisivos pero, también, irónicos y en ocasiones tiernos, contestatarios, lúcidos y no exentos de polémica, un Manuel Avilés que jamás huye del combate cuerpo a cuerpo de la dialéctica y el debate nos sumerge en una trama judicial, también social, que está en las calles y en nuestro día a día y que, seguro, no nos dejará indiferentes.

Primera edición: octubre del 2022

Para Josep Forment, siempre con nosotros

Publicado por:

EDITORIAL ALREVÉS, S.L.

C/València, 241, 4.º

08007 Barcelona

www.alreveseditorial.com

© 2022, Manuel Avilés

© de la presente edición, 2022, Editorial Alrevés, S.L.

ISBN: 978-84-18584-91-6

Código IBIC: BTC

Producción del ePub: booqlab

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

NOTA DEL AUTOR

Este libro no es un documento jurídico ni un estudio sobre derecho penal o procesal, sobre psicología o criminología. No es un recurso ante ninguna instancia judicial, ni siquiera una crítica amarga contra jueces y tribunales, contra abogados o contra cualquier movimiento social. Tampoco es una invectiva contra testigos o víctimas. Este libro es una novela, documentada a conciencia, pero una novela, en definitiva. La historia, en primera persona, de una mujer buena, que no forma parte del procedimiento, enamorada, humillada, indefensa y machacada por una realidad que la golpea sin esperarlo y contra la que poco puede hacer.

Nos hundimos en un mar de indefensión.

TARIQ ALI,

A la sombra del granado

La memoria es extraña, tramposa, manipuladora.

A la mentira le gusta disfrazarse de realidad…

Rescatamos un recuerdo y lo vamos moldeando a nuestro gusto hasta que nos muestra una parte de lo que quisiéramos que hubiera ocurrido.

LORENA FRANCO,

El lugar donde fuimos felices

Dejo resbalar mansamente las lágrimas, sin freno y sin luchar por evitarlas porque, en el fondo, son la única posibilidad que tengo para intentar tranquilizarme, el único alivio ante lo que se me viene encima sin remedio. Bueno…, no se me viene nada encima, ya ha venido, está aquí y me ha aplastado. La lucha que hemos mantenido, peleando hasta la extenuación, ha sido inútil. No hay nada que hacer, la Justicia —¿existe la Justicia?, me pregunto para mis adentros una y otra vez— se ha pronunciado y la sentencia es firme. No la mueve ni Dios, o eso es lo que me dicen.

En silencio, no quiero que los niños me oigan ni me vean sufrir, preparo una bolsa de deporte con cuatro cosas indispensables, que me ha dicho con claridad mi abogado que lleve. Claridad, la misma que no ha tenido él para defender la verdad en el juicio, y es que creo que lo podría haber hecho mucho mejor. Los contrarios sí han ido al degüello y se han salido con la suya. En fin, no quiero echarle la culpa al abogado, él habrá intentado hacerlo lo mejor posible, pero… no le ha salido nada bien, la verdad, sus argumentos no han brillado.

En la cárcel se terminan las florituras y la ropa elegante que yo me he encargado de comprarle desde que nos casamos y se vino a España conmigo: los trajes, las cenas y los paseos románticos, los juegos con los hijos, las noches de confidencias, de caricias y de amor. ¿Son posibles esas noches después de lo que ha pasado?, ¿después de la tragedia que ha destrozado varias vidas, la mía la primera? ¿Es posible querer igual a quien sabes que te la ha jugado de esa forma? No hablo ya de que la cárcel, en este caso, sea injusta, que creo que lo es, sino de la traición de que yo he sido objeto por una persona a la que le he entregado todo.

Dice el abogado que meta en la bolsa solo un par de mudas, dos pantalones, unas camisetas y un chándal. Zapatillas de deporte sencillas y una prenda de abrigo, sin lujos, que una de las claves en el encierro es no llamar la atención ni ir de ricachón o de tipo bien situado. La envidia es muy mala en todos sitios y, en la cárcel, mucho más. Dice también el letrado —ya podía haber estado tan espabilado para defender a Alberto de la infamia de que ha sido víctima— que allí le darán una bolsa con útiles elementales de aseo, que no le ponga en el equipaje nada de colonias ni desodorantes, porque todo lo que contenga alcohol está terminantemente prohibido, y los tubos de pasta de dientes, los de crema hidratante y demás afeites también los prohíben y no pueden entrar desde fuera. Parece que algunos presos utilizan esos envoltorios de uso tan común en la calle para introducir droga y otras aberraciones. Dicen que si llevas colonia los presos se hacen con ella cubalibres. ¡Mierda! Cuba libre. Más libre, con todo el golpe de pobreza y de dictadura, era Alberto en Cuba que aquí en España.

Tampoco puede llevar móvil. Nos alejan, nos separan inevitablemente. ¿Cómo hemos podido llegar a esto? ¿Dónde está la Justicia? Todo lo que era nuestra vida diaria y feliz se ha derrumbado sin remedio como una casa precaria un día de vendaval. No quiero perder el respeto a la Justicia, escrito así, con mayúscula, la Justicia esencial para el mantenimiento del sistema, imprescindible en el Estado de derecho, influenciada por las olas políticas que propician los grupos de presión perfectamente organizados y hasta subvencionados y protegidos por ese Estado que vela por nosotros. ¿Vela por todos? ¿Seguro que no hay unos con más derechos que otros? ¿No se puede criticar a la Justicia en el siglo XXI? ¿Vivimos aún en épocas inquisitoriales? ¿Me van a meter también a mí en la cárcel lo mismo que a mi marido? ¿De qué me van a acusar?

Tengo que mantenerme entera. Nadie se explica cómo puedo seguir queriendo a Alberto después de lo que ha pasado o de lo que dicen que ha pasado. También están los niños. Ellos son esenciales. Tengo que ser fuerte. No me queda más remedio.

Mi hermano ha venido desde Madrid para acompañarme en este amargo trago en los comienzos malditos de este mes de marzo. Es importante su compañía, pero nada me cura la desazón, la tristeza, el enorme desamparo en que estoy sumida. También ha venido Míriam Carolina —por esa extraña manía de algunos padres de poner nombres compuestos y complicados a los hijos—, compañera y amiga que da clases de inglés conmigo y siempre está ahí.

He dejado a los niños en el colegio, mi colegio, fuente de tantas alegrías y escenario en el que ha tenido lugar la enorme pena que me embarga. La noticia ha salido en la prensa hace unos días. Ellos dicen que tienen la obligación de informar, pero aquí influye grandemente el morbo. La gente no quiere noticias neutras, la gente quiere carnaza y eso es lo que vende. Al salir al patio, al recreo de la mañana, a mi hijo, un niño de la ESO le soltó de sopetón:

—Tu padre va a ir a la cárcel porque es un violador.

¡Pobrecito mío! Llegó paralizado a casa, con la cara demudada como si acabara de ver al mismísimo diablo.

Su padre y yo intentamos unos inútiles paños calientes que, creo, no han servido de nada porque son unos niños muy listos y se dan cuenta de todo antes de que se lo digamos nosotros.

—Hijos —dijimos su padre y yo casi al unísono, intentando parecer tranquilos y como sin darle demasiada credibilidad al gravísimo asunto—, ha habido un problema importante en el colegio, en la piscina. Unas trabajadoras han denunciado a papá, pero seguro que podremos demostrar la verdad en el juicio, porque papá no ha hecho nada de lo que tenga que avergonzarse.

Esa fue, más o menos, la conversación, y ellos, en silencio, pero grandes observadores desde el día en que aquel niño le dijo al nuestro que su padre era un violador, han seguido el problema de cerca, en silencio, pero atentos y dándose cuenta de todo.

Los niños sabían perfectamente que este momento tenía que llegar porque la realidad es imparable y el mundo no se detiene por nada. Todo llega, todo pasa, todo cansa. Y así estoy yo en este momento: terriblemente cansada de esta batalla inútil y perdida.

El fin de semana pasado, cuando este momento ya lo conocíamos perfectamente Alberto y yo, inevitable e inminente, nos fuimos a la montaña para ver si los paisajes maravillosos de la sierra de Bernia, las carreteras tortuosas y empinadas, las laderas sembradas de pinares y las ventas con aire de pueblo, nos ayudaban a relajarnos, a olvidar, aunque fuese por unos momentos, la tragedia. Intento inútil, la imagen de la cárcel y de los presos deambulando por los pasillos, las rejas y hasta la bola de hierro colgando con una cadena de los tobillos —así, tal y como se ven en las películas tenebrosas—, y su padre en medio de ellos, solo y desorientado, nos han acompañado durante nuestra excursión, amargándola, aunque nadie haya dicho una palabra sobre ello.

Anoche dormimos los cuatro juntos por última vez, y quién sabe hasta cuándo. Nos acurrucamos en la cama y, abrazados anárquicamente, amontonados, estuvimos en silencio hasta que los niños se durmieron. Un poco más tarde, también escuché a Alberto respirar hondo. A mí me ha sido imposible pegar ni medio ojo en toda la noche. No sé si voy a ser capaz de soportar la infamia, el sufrimiento que se me viene encima. No sé si tendré fuerzas para esta subida al Calvario.

He dejado a los niños, mis dos hijos, en su clase. Nos hemos despedido en silencio y con un beso profundamente emocionado. No sé si someteré a mis hijos a la vergüenza de esperar en las colas de la cárcel, que los guardias los miren y registren sus bolsillos y les pidan que enseñen todo lo que lleven, y tengan que andar mezclados con toda la gente que anda por esos sitios y de los cuales, nosotros, ahora somos uno más. Vamos a ser gente «en la cola de las visitas de la cárcel».

Los niños se han quedado en clase con una cara de infinita tristeza. Es nuestro colegio, su colegio desde el primer día. Lo conocen y tienen ahí a todos sus amigos, pero desde que aquel maldito niño —ya sé que una directora no puede tratar así a un alumno de su centro, pero… es lo que me nace, eso y no otra cosa— le dijo lo de «Tu padre va a ir a la cárcel porque es un violador», mi niño ya no va a clase con el mismo ánimo que antes. Algo se ha roto dentro de él.

I

No tengo fuerzas para conducir y no quiero que Alberto conduzca. Tampoco quiero que lo haga mi hermano, que está conmigo y me apoya de manera incondicional. Míriam Carolina —ya no repetiré más sus dos nombres—, mi amiga, profesora de inglés en mi colegio, se ha ofrecido a llevarnos en su coche. Es la persona que desde el primer momento me está apoyando, es mi paño de lágrimas —muchas lágrimas, más de las que le desearía a cualquiera—. Ella está siempre cerca. Con ella comparto confidencias, duelos, algunas risas —muy pocas, dado el infierno en que me muevo ahora—, opiniones y también enfrentamientos acalorados, porque ella se empeña en llevarme la contraria en muchas de mis convicciones y sobre mi manera de afrontar la realidad. Le agradezco que me contradiga con confianza y con buena intención porque, aunque me manifieste molesta y peleona, sé de sobra que es más objetiva que yo, que ve el problema desde fuera y me ayuda a tener una visión distinta, la de una mujer inteligente, formada y que me quiere.

Míriam es el espíritu crítico, imposible para mí en esta situación, que me obliga a poner los pies en el suelo incluso arrastrándome hasta él cuando me voy por las nubes. Es el hombro sobre el que lloro y sobre el que me resisto a aceptar lo que me ha pasado, sobre el que niego una y otra vez la tragedia en que me encuentro metida, rodeada por el desastre que me sobrepasa, como sobrepasado está quien se ahoga en un río embravecido y turbulento sin posibilidades de escapar. Tal vez fui demasiado confiada, tal vez no estuve suficientemente alerta para detectar alguna conducta de «tonteo» que se convirtió en más grave, tal vez debí vigilar más estrictamente esos sitios que se prestan a generar amistades peligrosas; tal vez no supe que los cubanos, los caribeños en general, son genéticamente así, que allí les llaman «pinga dulce» —¡qué grosería…, porque atacan a todo lo que se mueve!—, pero eso allí lo ven normal; tal vez son gente de otra cultura y aquí, en este caso que es el mío, el choque cultural se ha producido ocasionando un desastre mayúsculo. Tal vez… Ahora no valen las lamentaciones ni intentar reconstruir una realidad que es inamovible y sobre la que no cabe dar marcha atrás. Ahora vamos camino de la cárcel sin remedio, y eso evidencia que es imposible volver a donde estábamos antes de que todo esto sucediera.

El silencio en el corto viaje se puede cortar con un cuchillo. No nos miramos ni nos dirigimos la palabra, aunque tengamos muchas cosas de que hablar que bullen imparables y desordenadas por dentro y solo se exteriorizan en las lágrimas que soy incapaz de contener. Lucho por aparentar tranquilidad, pero las lágrimas molestas, involuntarias, imparables y silenciosas, me delatan sin remedio.

Las calles empiezan a estar bulliciosas, se suceden los clásicos atascos que todo el mundo achaca a los autobuses escolares. Los niños, los colegios… Mi colegio es el sitio maldito en el que se ha fraguado todo. ¿Qué culpa tiene el colegio? La culpa es de algunas personas que se han movido en él. ¿Alberto también? Me resisto a creerlo. No sé si he perdido el norte. Por mucha sentencia firme, por mucha decisión del Tribunal Supremo, yo sé la verdad y no me muevo de ella.

Enfilamos la autovía de Madrid atascada de coches y camiones. No hemos conducido ni seis kilómetros cuando un cartel, negro sobre blanco, nos avisa de nuestro destino lúgubre y duradero: «Centro Penitenciario de Alicante Cumplimiento», en el polígono Pla de la Vallonga. A los lados de la carretera que atraviesa el polígono hay naves industriales de todos los pelajes, desguaces, talleres, bares oportunistas y hasta una Inspección Técnica de Vehículos. Incluso alguna casa de lenocinio tendrá que haber por aquí, que en estos sitios ha de haber lugares habilitados para que los señores se alivien. Más le habría valido a este pazguato haber usado alguna señora de pago si no tenía bastante conmigo, que nunca le he negado nada, que de desagradecidos está el mundo lleno, en lugar de meterse en este follón endemoniado.

Girando a la izquierda hay una gasolinera y, al final de una recta kilométrica, flanqueada por matojos descuidados, en medio de un erial con una sierra pelada como fondo, se encuentra la cárcel. Parece un poblado desértico, polvoriento, marrón, entre neblina, como los de las películas del Oeste para lo que solo faltan unas bolas de esas de matojos con pinchos que ruedan empujadas por el viento. Esa es la estación final —¿o tal vez es la primera?— de nuestro largo viacrucis.

Hace unos cuantos días hablé, en el penúltimo intento desesperado de pedir socorro, que ando mendicante como los frailes pedigüeños de la Edad Media, con un señor del que me aseguraron que había sido director de más de una prisión. Un tipo con cierto aire de chulería, como de ir sobrado por la vida y de sabérselas todas. No sé, a lo mejor dirigir uno de estos antros imprime carácter y uno se vuelve soberbio. No digo que el hombre no fuera correcto, ni que fuera grosero ni nada por el estilo, pero me pareció que el tío pasaba de mí ampliamente y me miraba como por encima del hombro.

—Usted, que sabe de esto —le dije nada más empezar, y le conté el problema entero, tal vez de manera un poco atropellada—, ¿no me podría dar alguna solución? No sé…, una pequeña luz, alguna posibilidad de resolver esta situación terrible en la que se encuentra metida toda mi familia…

—¿Hay sentencia de algún tribunal? —preguntó de manera gélida, distante y sin inmutarse.

—Sí —contesté rápida e impaciente, porque pensaba que tendría alguna solución—. Existe ya una sentencia condenándolo de la Audiencia Provincial, pero esa sentencia no dice la verdad. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con ella e incluso el presidente del tribunal ha llevado la contraria a las otras dos magistradas con un voto particular en el que expresa su desacuerdo total con la decisión de estas. Yo no soy abogada, soy psicóloga, pero entiendo que un voto contrario de un presidente tendrá que servir para algo. ¿O no? ¿La verdad oficial es la que vale, aunque no se ajuste a la realidad? ¿La verdad oficial que dicta el sistema es la única válida, aunque no tenga nada que ver con los hechos que realmente sucedieron? ¿La verdad oficial es intocable? ¿Cuántos errores judiciales no se han dado en el mundo? ¿Cuánta gente ha pagado años y años de cárcel y luego se ha demostrado inocente? ¿Quién paga un solo día de libertad que te han quitado indebidamente?

—Eso que usted dice es muy grave. A mí (le contesto ahora educadamente porque tengo poco o nada que ver en este asunto. Ni dirijo ninguna cárcel, ni dirijo nada, que lo peor de este mundo es ser ex algo, porque en esa situación eres menos que nadie y no te hacen caso en ningún sitio), eso que usted dice (y lo digo siendo incluso un poco grosero), me trae al fresco. En mi vida útil, cuando yo era un profesional, eso que los horteras llaman «un alto funcionario», me han dicho mil veces eso de «esta sentencia está mal puesta y lo que dice no es cierto». Me he cansado de oír esa frase, que no tiene sentido porque el sistema es el que es y no se achanta ante afirmaciones como esa.

»En alguna ocasión, incluso abogados de pedigrí y que cobraban bien cobrado, se han descolgado diciéndome eso de «lo que dice esta sentencia es mentira». Una vez, una imbécil con su toga de letrada y todo, con sus modelitos de boutique lujosa y sus paletadas de maquillaje que intentaban restaurar lo fea que era, tuvo la cara de decirme: “Hasta el presidente de la sección no sé cuál me dijo que la sentencia era una mierda y que era falsa”. Y no he tenido más remedio, cada vez, que mandarlos a hacer puñetas, por no mencionar otro lugar un poco más sucio.

—Verá usted, voy a hablarle con toda la sinceridad del mundo, aunque la conozca poco y solo en atención a la confianza que usted ha tenido al acudir a mí y preguntarme, aunque tampoco sé por qué lo ha hecho ni quién me ha recomendado como consejero: no vaya a pensar que yo creo en la Justicia como en la palabra de mi madre, que en alguna ocasión, aunque no me considero un gran damnificado, he sido seriamente perjudicado por ella, por la Justicia, no por mi madre, y alguna resolución que me ha afectado me ha parecido una auténtica basura. Vaya eso por delante.

»En la Administración, en cualquier lugar del Estado, y la cárcel a la que usted tiene miedo, como tanta otra gente, es uno de ellos, la verdad nos importa un rábano. Lo que importan son los papeles. Yo conocí a un funcionario viejo, seguro que ya lleva años y años muerto y enterrado, que siempre preguntaba ante cualquier cuestión: “¿Tiene usted papeles? Aquí hacen falta papeles”, repetía una y otra vez, ante cualquier duda que se le ofreciera. Ahora las cosas han progresado, somos más exquisitos, pero hace solo unos años, la Policía o la Guardia Civil te paraban por la calle y no te preguntaban: “Por favor, la documentación”; solo se oían dos palabras: “Los papeles”. Eso hace falta para circular por la vida.

»Usted puede saber mucho. Si no tiene papeles, no sabe nada. Jamás podrá dar clase de nada porque no tiene los papeles que lo acreditan. Lo mismo pasa con la honradez, con la decencia, con la libertad, con la capacidad de moverse por el mundo, con los derechos que uno dice tener y con la inocencia: “¿Tiene usted papeles que acrediten eso y que sustenten lo que usted pretende y lo inocente que dice ser?”.

»Su marido, por el que usted llora y está preocupada hasta los huesos, ese que usted dice que es tan buen padre, tan buen marido y tan honesto, un ciudadano ejemplar que jamás ha roto un plato…, si no tiene papeles que lo acrediten, si los papeles dicen otra cosa, no es lo que usted piensa, sino lo que los papeles oficiales, con firmas, con membretes y con sellos, dicen. Así es el sistema y la sociedad en que nos movemos, y quien piense lo contrario está equivocado. Está condenado a dar coces contra el aguijón, como decía san Pablo, aquel judío perseguidor que se cayó del caballo en no sé dónde y se convirtió en seguidor ferviente y apóstol de aquel a quien combatía.

»Cuando un tribunal dicta una sentencia, eso va a misa, como se dice vulgarmente. Cuando un tribunal habla y lo pone por escrito con esa frase rimbombante de «Fallo que debo condenar y condeno a Fulanito de tal y tal», lo que haya pasado nos importa un rábano. Lo que ha pasado es lo que pone el fallo y la única verdad es la que queda escrita como un hecho probado en la sentencia. Lo demás no existe. Puede usted hablar, llorar, reclamar, patalear, declararse en huelga de hambre o pegarse un tiro: la realidad que usted defiende no existe, porque lo que vale a los ojos del mundo es lo que la sentencia da como bueno y verdadero. Ese es el poder del Estado, que puede dictar sentencias y obligar, incluso con la fuerza bruta, a que se cumplan.

—Ya —contesté casi asustada, atribulada en mis palabras dubitativas—, si yo todo eso lo sé, pero es que en el mismo tribunal que ha sentenciado, el presidente ha formulado un voto particular en el que queda claro que no está de acuerdo con lo que dicen sus compañeras. También el presidente del tribunal pone en duda que algunos hechos, que otros dan por definitivos, hayan tenido lugar.

—Los votos particulares, como su propio nombre indica, sirven para expresar la discrepancia motivada de un miembro concreto, y en el propio voto tiene la obligación de explicar en qué consiste tal discrepancia y el porqué de esta. No obstante, los tribunales, como todos los órganos colegiados, tienen un número impar de miembros y, si son pares, el presidente tiene un voto de calidad que resuelve los empates. En definitiva, que usted es psicóloga, tiene formación universitaria más que suficiente y yo no me voy a poner a darle una clase para la que no tengo papeles, como le he dicho antes. ¿La sentencia se ha publicado, se la han comunicado y no ha sido recurrida?

—¡Claro que ha sido recurrida! Hemos elevado un recurso al Tribunal Supremo porque no estamos en absoluto de acuerdo con ella y porque lo que afirma en muchos de los puntos, que considera probados, no es verdad.

—¡Ojo! No diga usted que una sentencia es mentira o que incurre en falsedades, no sea que algún juez le meta mano por desacato. Dice usted que la han recurrido ante el Tribunal Supremo, ¿qué han dicho los más altos de todos los altos de los jueces, que ya son altos todos de por sí?

—No nos han hecho ni caso. Le han dado la razón a sus compañeros de la Audiencia y mi marido está injustamente condenado y no sabemos qué hacer. No quiero ser atrevida ni imprudente, pero para mí que ni la han leído. Han dicho «vale» y la han dado por buena.

—Pues si el Supremo no les ha hecho caso y ha confirmado lo que dijo la Audiencia que fuese, en su momento, no les queda nada que hacer, porque eso no lo mueve ni el sursum corda. Solo le queda entrar a la cárcel y cumplir, y aquí sí le voy a dar gratis unos consejos que van a ser oro molido:

»Lo primero: le interesa presentarse voluntario a cumplir condena, porque eso indica, de entrada, que pasa por el aro del sistema y tiene voluntad de saldar cuentas con la Justicia, y no de eludirla. Lo peor sería no presentarse y que lo pongan en busca y captura, porque andar huido es incomodísimo. He conocido a un sinfín de prófugos en mi vida y casi todos me han confesado en confianza que estaban deseando que los pillaran, porque era un sinvivir andar a salto de mata y escondiéndose, y notando el corazón salirse del pecho cada vez que veían cerca un coche de policía. La presentación voluntaria a cumplir condena implica un reconocimiento y una aceptación, que es importante para los equipos de tratamiento de la prisión a la hora de clasificar al condenado y de pedir, en su momento, una progresión de grado.

»Lo segundo, también importantísimo, es asumir el delito y pedir desde el primer minuto entrar en los grupos de tratamiento para agresores sexuales. Ya sé: usted dice que su marido no ha agredido a nadie, pero la sentencia (otra vez los papeles oficiales) afirma lo contrario. Si empieza en la cárcel a decir que todo es mentira y que él no ha hecho nada, el equipo y cada profesional lo anota en su expediente y le ponen la cruz negra: “niega el delito”, “no lo asume”…, y eso saldrá a relucir, negativamente, cada vez que realicen la revisión de su caso.

»“Asumo el delito, estoy arrepentidísimo, me quiero rehabilitar y acudir a los cursos de psicólogos y educadores para remediar mi condición de agresor sexual.” Este es el abecé del tratamiento penitenciario y es el presupuesto imprescindible para que, en algún momento, alguna psicóloga haga allí dentro de abogada defensora y proponga al resto la progresión de grado, los permisos y demás bondades del sistema.

»Me estoy imaginando a la psicóloga: “Este interno ha realizado conmigo el curso de agresores, reconoce que cometió un delito, manifiesta una clara voluntad de reinserción y de no incurrir más en conductas similares. Ofrece garantías de vida honrada en libertad. Yo creo que podemos darle…” y bla, bla, bla.

»Ahora estamos, o estáis vosotros, tú y tu marido, en el momento de asumir y cumplir. Todo el que le diga otra cosa está enredando en algo con poco sentido. Es mi opinión sincera, y así se la doy porque usted me la ha pedido.

—Eso es muy fácil decirlo cuando usted no está en mi pellejo —respondí casi al borde de las lágrimas y la desesperación. ¡Es que mi marido no ha cometido ningún delito!

—Veo que no me ha escuchado o no me ha querido entender. Empeñarse en negar el delito (y eso seguro que se lo ha contagiado él, porque ya conoce el refrán de dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión) es una mala política para resolver el problema cuando hay una sentencia del Tribunal Supremo pendiente de cumplir.

Y así terminó mi conversación con aquel señor que se portó bien en cuanto a la manera de expresarse, que fue correcto y educado, pero que no me resolvió absolutamente nada. Es lo que pasa cuando vienen mal dadas, la gente se da media vuelta, comenta o murmura en voz baja, te da dos palmadas en el hombro y… si te he visto no me acuerdo. De sobra sé que el delito que se le imputa a mi marido —y por el que ha sido injustamente condenado— tiene muy mala prensa. La palabra «violador» es horrorosa, pero yo sé hasta el último recoveco de esa historia y voy a luchar hasta conseguir que la verdad se abra paso.

Por ahora no me queda otra opción que la que estoy llevando a cabo: coger el coche con mi amiga y mi hermano, conducir yo misma sería mucho más que imprudente, y llevar a Alberto, manso y resignado, como se lleva un cordero al matadero.

Estamos llegando a la cárcel y nos topamos con una señal de tráfico que impide pasar a los vehículos no autorizados, y el nuestro es uno de ellos. Hay que aparcar en un descampado tan inhóspito como el resto del paraje, un aparcamiento anárquico, de tierra y piedras, sin señales ni organización, en el que cada uno deja el coche al buen tuntún. Al fondo hay unos juncos y esas plantas alargadas, como plumeros, que indican que ahí hay una laguna. Señal poética y refrescante del paisaje árido y pedregoso. Bajamos los tres y acompañamos a Alberto hasta una garita acristalada cuyos cristales hace mucho tiempo que no reciben la visita del limpiador. Nos encontramos a un guarda jurado y a un tipo con un uniforme ajado, la camisa con el cuello sucio y torcido, que mira con cara de pocos amigos.

—Vengo a ingresar, a cumplir condena —afirma Alberto con voz serena, a la vez que yo siento un estremecimiento bestial. Alea jacta est (la suerte está echada), que dirían los romanos. No hay vuelta atrás y el guardia de la garita, sin mirarnos siquiera, señala una portezuela lateral por la que solo debe pasar mi marido. Solo él.

—Presente la documentación en la puerta que hay al fondo de esta avenida a la izquierda —recita el funcionario como si le estuviera hablando a un ser inanimado.

Le doy un último abrazo y le deseo que esté tranquilo, a la vez que le prometo no dejarlo solo y seguir luchando por él. Se resiste a entrar, remolonea y se fuma varios cigarrillos seguidos como intentando alargar eternamente el momento de la despedida. El funcionario le informa que tiene que dejar las fotos que lleve encima de los niños —no entiendo—, avisándolo de que ahí dentro, con fotos de niños, se pueden hacer muchas cosas inimaginables —ahora sí comprendo—. Se me ponen los pelos de punta y acepto que ese hombre no es un tarado que ve visiones.

Se abre la puerta con un chirrido desagradable. Necesita un engrase, lo mismo que la garita una buena mano de jabón y de limpiacristales. Alberto le entrega un papel firmado por el abogado al que acompaña la sentencia. Va dirigido al director del Centro Penitenciario de Campos del Río, y el funcionario, nada más empezar a leerlo, se revuelve casi con violencia, con desagrado por ser importunado.

—Se han equivocado ustedes. No es aquí donde tiene que ingresar, este escrito va dirigido al director de Campos del Río, y este no es ese centro penitenciario, como salta a la vista. Usted verá lo que hace —dice en tono displicente, dando a entender que le importa un rábano que Alberto entre o no.

—Entonces… —Alberto duda, tartamudea, aún impresionado por el entorno—, ¿tengo que ir hasta Campos del Río a presentarme?

—Eso es usted quien tiene que decidirlo. ¿Se quiere presentar voluntariamente sí o no donde dice su abogado en ese escrito? Pues carretera y manta, sigue usted en dirección a Murcia y luego hasta Caravaca, y la prisión está justo al lado de la carretera. No tiene pérdida; está visible y muy bien señalizada.

Al final el funcionario se ha manifestado más amable de lo que parecía en principio. Damos media vuelta y volvemos al pedregal, donde hemos dejado el coche, como una procesión fúnebre sin ataúd.

Conduce igualmente Míriam, mi hermano va a su lado y Alberto y yo sentados detrás, cogidos de la mano, intentando apurar este último momento. Vuelve el silencio y regresa el aislamiento, ensimismado cada uno en sus pensamientos, aunque los cuatro vamos embutidos en un habitáculo de escasas dimensiones.

La carretera de Madrid es una pura e incesante caravana: furgonetas, camiones, vehículos de todas las hechuras, marcas y cilindradas, y más furgonetas y más camiones. Pasamos el Alto del Portitxol y abro la ventana porque voy un poco mareada y agobiada. Son solo trescientos metros de altura, pero al doblar la cuesta e iniciar el descenso ya no se huele el mar. ¡Hasta qué punto es imprescindible el mar cuando te has acostumbrado a él!

Pasamos por Novelda, dejándola a un lado, y veo a la izquierda, en un alto, una iglesia entre artística y hortera. Dicen que está dedicada a Santa María Magdalena, que la construyó un discípulo de Gaudí y que tiene un órgano único en el mundo, construido de mármol, que es la gran industria noveldense. No tengo ánimos para dedicarme al turismo cultural y no rezo al pasar junto a esa iglesia, mi esperanza en lo que pueda o no hacer algún dios ha desaparecido. Un poco más arriba del pueblo soy capaz de distinguir lo que se llamó «Posición Yuste». Ahí estuvo refugiado en sus últimos días el Gobierno de la República: Negrín, la Pasionaria, el general borrachín y putero, Enrique Líster, que se perdía por las noches burlando vigilancias en busca de prostitutas en Yecla, porque pensaba que eran las mejores de la comarca… Desde ahí salieron, desde el pequeño aeródromo, huyendo de las tropas franquistas que se echaban inexorablemente encima de Alicante, la última ciudad que cayó.

Sigue reinando el silencio en el coche y seguimos devorando kilómetros. Elda y Petrer, dos pueblos que no se distinguen, que se confunden uno con otro, dominados por un castillo majestuoso. Esta era una zona en la que vivieron los árabes durante siglos y cada pueblo tenía su castillo de vigilancia, su atalaya para avisar de incursiones enemigas. Sax, el pueblo siguiente, camino de la cárcel nueva a la que tenemos que llegar, también ostenta su castillo elevado sobre un risco imposible. Lo dejamos atrás y los carteles de carretera avisan de que Villena está cerca, también con un castillo imponente que se ve desde lejos elevándose en medio de la población. Entramos en un túnel no demasiado largo y seguimos en dirección Madrid, obviando los cruces que nos mandan hacia Yecla y Onteniente. Deben de ser sitios bonitos, pero no vamos en el coche con espíritu turístico.

A lo lejos, a la izquierda, se ve un pueblo extendido en un paisaje despoblado: Caudete. Está justo en la frontera de tres provincias, Alicante, Murcia y Albacete, pero no es ahí a donde nos dirigimos. Nos hemos equivocado otra vez. Se ve que hoy, con los nervios y la tristeza, no estamos muy finos, más bien estamos bastante imbéciles. Ya se divisan los carteles: «Centro Penitenciario Alicante II», más conocido como la cárcel de Villena.

Junto a la autovía se alza una cárcel grande y moderna, pero tampoco es aquí a donde nos dirigimos, miramos el mapa en el teléfono móvil y nos indica claramente que Campos del Río, nuestro destino, está en Murcia, en la carretera que une esa ciudad con otra también importante: Caravaca de la Cruz.

A este paso vamos a recorrer la geografía española, o al menos la del sureste peninsular, buscando la cárcel en la que cumplir condena. Somos idiotas y nos ponemos nosotros solos la soga al cuello. Hace falta ser masoquista para esto, o quizá tener ansia por terminar de una vez y saldar cuentas con la Justicia, en el caso de que exista.

Por fin, tras muchas vueltas, dejamos Murcia a la izquierda y en la carretera de Granada y Almería encontramos el cruce: Caravaca de la Cruz. Enfilamos la autovía, menos mal que las carreteras ya están todas a buen nivel, y llegamos pronto a nuestro destino: Centro Penitenciario de Campos del Río. Las cárceles siempre están ubicadas en terrenos desérticos y que no sirven para otra cosa.

Aquí no tenemos que dejar el coche en un pedregal agreste, hay un aparcamiento perfectamente señalizado. Bajamos y en comitiva lúgubre nos dirigimos hasta un portón grande pintado de color burdeos. Abre la puerta lateral una funcionaria, con mejor aspecto que el de la cárcel anterior, la que hemos dejado atrás hace varias horas, antes de dar vueltas y vueltas haciendo turismo por esta esquina desértica de la península. Le explicamos el motivo de la visita y nos dice que solo puede entrar Alberto. Le doy un último abrazo y me retiro en silencio, rota por dentro.

Lo veo alejarse lentamente con la bolsa en la mano que yo le he preparado. Es un hombre fuerte y sé que resistirá.