6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ediciones Pàmies

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

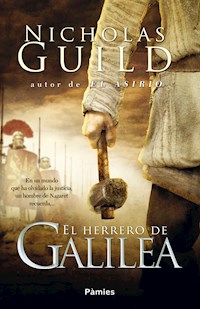

Yoshua, un carpintero de la aldea de Nazaret, siente la llamada de Dios y predica la inminente llegada del Juicio Final. Esta la historia de su vida y de su terrible final a través de los ojos de su primo, y amigo más cercano, Noah el herrero: hombre recto y prudente que conoce bien un mundo en el que la traición y el asesinato son habituales en la lucha por el poder. No obstante, el herrero está dispuesto a poner en peligro su vida para salvar la de Yoshua. El herrero de Galilea es el producto de veinte años de investigación y de un profundo conocimiento del mundo antiguo; una fascinante novela que especula sobre lo que pudo ser el complot político para acabar con la vida de Jesús y los esfuerzos de un hombre por salvarle. El Yoshua de esta novela, el Jesús de la fe cristiana, es un hombre como cualquier otro, un héroe muy humano cuya derrota a manos de sus enemigos le confiere una trágica dimensión de grandeza.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Nicholas Guild

Título original: The Ironsmith

Primera edición: octubre de 2016

Copyright © 2016 by Nicholas Guild

© de la traducción: Pedro Santamaría Fernández, 2016

© de esta edición: 2016, Ediciones Pàmies, S.L.

C/ Mesena,18

28033 Madrid

ISBN: 978-84-16331-96-3

Ilustración de cubierta y rótulos: Calderón Studio

PRÓLOGO

Los jinetes aparecieron de repente. Eran ocho y vestían la armadura de los soldados del tetrarca. Tenían el sol a la espalda y estaban alineados a lo largo del risco que se asomaba al cauce del río, dando a entender que tanto huir como resistir era imposible.

Acababa de amanecer y hacía frío. El único sonido era el susurro del Jordán recorriendo su lecho pedregoso.

—Deben de haber estado cabalgando toda la noche —dijo el Bautista.

Sabía, por supuesto, que habían ido a prenderle. No sintió miedo, algo que le sorprendió y le colmó de dicha. El final siempre era peor en las ensoñaciones que cuando se materializaba.

—Podemos huir atravesando el río. No tiene más que unos pies de profundidad, y al otro lado está Judea.

El Bautista negó con la cabeza e intentó no sonreír. Solo Yoshua podía imaginar que tenían alguna posibilidad.

—Un caballo puede moverse por el agua a más velocidad que un hombre. Nos arrollarían antes de medio camino. Además, aunque llegásemos a la otra orilla, ¿por qué iban a mostrar reparo por matarnos en Judea?

Miró en derredor a los otros discípulos y vio el miedo en sus rostros. Estaban apiñados bajo una acacia, y parecía que estuvieran intentando desaparecer en la sombra. Eran diez en total, y eran su único legado.

Tan solo Yoshua permanecía junto a él. Tan solo Yoshua daba la sensación de temerle a algo más allá de su propia vida. Quizá su legado se hubiera reducido a una sola persona.

—No creo que tengan pensado arrestarnos a todos —siguió diciendo el Bautista. Daba la impresión de que estuviera pensando en la situación a modo de abstracción táctica—. No han traído suficientes hombres. Aun así, parece que estén esperando a que echemos a correr para divertirse un poco. Será mejor que vaya a su encuentro.

—No puedes dejarte prender así como así —murmuró Yoshua, tenso; su mano aferró la muñeca del Bautista—. Juan, el tetrarca hará que te maten. —El Bautista se limitó a encogerse de hombros—. No puedes dejar que lo haga.

El Bautista se liberó de Yoshua con delicadeza.

—Ya hemos hablado de eso —repuso sonriendo y con el semblante sereno—. Sabíamos que ocurriría. Mi vida carece de importancia. Solo el ministerio importa, y si vosotros morís conmigo, ese ministerio habrá acabado. Ahora, confía en Dios, al igual que yo, y deja que me enfrente al destino que me tiene reservado.

Esa fue la última vez que sus seguidores le vieron, caminando lentamente hacia el risco donde esperaban los soldados.

1

Noah, herrero y habitante de Séforis, la antigua capital de Galilea, estaba en la fragua cuando Hiram, su aprendiz de mayor edad, fue a decirle que tenía visita.

—Dice que es tu primo. Está esperando fuera.

El herrero dejó su martillo y se secó la cara con la mano derecha. No vestía más que un taparrabos y sandalias, ya que en la fragua la ropa tenía la mala costumbre de prenderse. Los músculos de los brazos y el poderoso torso le brillaban por el sudor. La noticia no pareció agradarle.

Aparte de su hermana, que vivía con él, Noah no tenía parientes en la ciudad. Sí tenía un primo lejano en Jerusalén, pero, por lo demás, todos los que podían decir que compartían sangre con él vivían en un poblado a una hora de camino hacia el sur. Así que la visita de un familiar siempre suponía alguna mala noticia.

Se quedó mirando a la barra de metal que sostenía con unas pinzas y la hundió en el carbón incandescente. Tendría que esperar. Se inclinó y hundió las manos en un caldero de agua que tenía al efecto, recogió el suficiente líquido como para enjuagarse la cara y frotarse un poco el pecho.

—Vayamos a ver —dijo.

Hiram le siguió hasta la puerta del taller, que permanecía abierta. Fuera había un hombre en cuclillas. Estaba cubierto de polvo y parecía totalmente agotado. Con aparente esfuerzo alzó la mirada y le sonrió a Noah débilmente. Noah le reconoció al instante.

—Ve a cubrir el fuego —le dijo Noah al aprendiz sin apartar la mirada de su visita—. Cuando acabes, estaremos en la sala de aseo.

Esperó a que Hiram se hubiera marchado y luego alargó la mano para ayudar a su primo a ponerse en pie. A Noah le dolió verle en ese estado.

—Han arrestado al Bautista —dijo Yoshua en cuanto se incorporó—. Vinieron los soldados y se entregó. Ni siquiera intentó huir.

Noah tan solo pudo negar con la cabeza. Juan no era más que un distante personaje, alguien del que había oído hablar, eso era todo. Fue el hecho de saber que Yoshua había escapado por poco lo que le produjo temor.

—¿Te buscan?

—No lo sé. —Yoshua levantó las manos en ademán de indefensión.

—Ven conmigo.

Noah rodeó con el brazo la cintura de su primo, en parte con afecto, pues habían sido amigos íntimos desde la niñez, en parte para asegurarse de que Yoshua no se derrumbara. El contraste entre ambos no podía ser más acusado: Yoshua era alto y delgado, y Noah un bloque sólido de músculo que apenas le llegaba a su primo al hombro.

Noah le llevó a una pequeña estancia que tenía bancos adosados a tres de sus cuatro paredes de piedra y que disponía de una tina de agua fría en el centro del suelo. Era el lugar donde él y sus aprendices se aseaban después de una jornada de humo y calor.

Cuando llegó Hiram, Noah ya había desnudado a Yoshua y le estaba lavando. Parecía demasiado débil como para hacerlo él solo. Envió a Hiram al otro lado del callejón, a su casa, a que trajera comida y algo de vino.

—¿Cuánto tiempo llevas por ahí? —preguntó.

—Dos semanas. O más. He perdido la cuenta de los días.

—¿Cómo has vivido?

La pregunta era razonable, ya que, como discípulo del Bautista, Yoshua no habría dispuesto de dinero.

—Las gentes, por el camino, me han alojado y alimentado… a veces.

—¿Cuándo has comido por última vez?

—Hace tres días. No, dos. Anteayer, una anciana me dio un higo. —Yoshua sonrió. El recuerdo pareció divertirle. Entonces, de repente, la sonrisa desapareció—. Si puedo pasar aquí la noche, mañana volveré a los caminos.

—¿A dónde vas?

—A un lugar llamado Cafarnaún. Es una aldea de pescadores en el mar de Kinneret. Allí tengo un amigo.

—¿Qué harás?

—Divulgar el mensaje de Juan. ¿Qué otra cosa voy a hacer?

Yoshua se encogió de hombros, aunque había cierto desafío en aquel gesto. Noah comprendió, y alargó la mano para darle una palmada en la rodilla.

—Bueno, no te vas a ir a Cafarnaún mañana —dijo—. Necesitarás al menos tres o cuatro días para recuperar fuerzas. Dentro de cuatro días será el sabbat y puedes volver a Nazaret conmigo para ver a tu familia.

—No. Prefiero pasar el sabbat aquí, si no es molestia. —Yoshua hizo un débil gesto con la mano derecha, como si estuviera desviando un golpe—. Ya sabes cómo es mi padre. Al menos aquí nadie me dice que soy un necio ni que debería volver a dedicarme a la carpintería.

—Eres un necio, y deberías volver a dedicarte a la carpintería.

Ambos rieron.

Cuando llegó la comida, Yoshua estaba demasiado cansado como para comer, así que Noah le llevó a su casa y preparó una cama para él. En cuanto Yoshua se quedó dormido, lo que sucedió casi al instante, Noah fue a la planta de abajo, a la cocina, y se sirvió un cuenco de vino.

Atardecía, y su hermana, Sarah, no tardaría en volver de sus recados. Necesitaba pensar lo que iba a decirle, y, lo más importante, necesitaba pensar qué iba a hacer.

Con el Bautista arrestado, la cuestión era si sus discípulos atraerían la atención del tetrarca. Lo más seguro era suponer que el nombre de Yoshua figuraba en la lista.

A Noah no le pasó desapercibido que la presencia de Yoshua en Séforis suponía un riesgo también para él. Si Yoshua era un fugitivo y le encontraban en su casa…

Tal pensamiento le hizo sentir vergüenza. Yoshua necesitaba tiempo para descansar y recuperarse. Debía asumir ese riesgo.

Aunque también era cierto que el peligro era tanto mayor en una ciudad donde el tetrarca concentraba su poder, así que el plan de Yoshua de buscar refugio en algún poblado perdido de pescadores tenía su lógica. Si tenía amigos allí, era probable que estuviera seguro. En el campo los recaudadores y los soldados de Herodes eran considerados una fuerza invasora, y, como tal, eran odiados.

No habrían arrestado al Bautista si no hubieran pretendido ejecutarle, y, una vez muerto, quizá en unos meses el tetrarca acabara por olvidar el asunto.

El problema, por tanto, era llevar a Yoshua sano y salvo a su escondrijo.

Noah no veía razón para ocultarle aquello a Sarah. La muchacha tendría que saber que la presencia de Yoshua en su casa debía mantenerse en secreto y, por eso mismo, debía saber el porqué. No era ninguna tonta, tampoco una histérica, y podía ser útil.

En cuanto a Hiram, ni siquiera sabía el nombre del extraño, y era un buen chaval. Una palabra bastaría para que no dijera nada.

Mientras Noah permanecía sentado a solas en la cocina, mientras sus dedos recorrían el borde del cuenco de vino que aún no había probado, los recuerdos se adueñaron de sus pensamientos. Había pasado su niñez en Nazaret, pero había nacido en Séforis, en esa casa, la misma en la que su madre había muerto al dar a luz a Sarah a una edad tan temprana que él no la recordaba siquiera. Su padre se había vuelto a casar al año siguiente. Luego murió su padre, y, dado que su madrastra no quería cargar con criaturas que no eran suyas, hermano y hermana fueron entregados al cuidado de sus abuelos en Nazaret.

Así que había conocido a Yoshua toda su vida. Cuando eran niños habían aprendido juntos las letras, habían jugado, en ocasiones se habían peleado y luego se habían echado amargamente en falta durante las breves separaciones que seguían a cada disputa. Tanto el uno como el otro habían acompañado a su amigo cuando ambos se casaron, y, después, con tan solo unos meses de diferencia, ambos habían presenciado impotentes el sufrimiento y la muerte de sus esposas. Habían llorado juntos. ¿Acaso había algo que no hubieran compartido?

Y ahora Yoshua llegaba con un nuevo problema. ¿Y bien? ¿A quién, si no, debía acudir?

Noah no estaba de acuerdo con la vida que su primo había elegido. Aunque pensara que el Bautista era un buen hombre y un verdadero siervo de Dios, incluso puede que un profeta, nunca se le hubiera ocurrido a Noah abandonarlo todo y convertirse en su discípulo, alimentándose de lo que tuvieran a bien dar los árboles junto al Jordán. Su piedad no era de esa clase. Y, aun así, entendía por qué Yoshua había tomado ese camino. Incluso durante la niñez sus personalidades habían sido muy dispares, aunque siempre se habían entendido.

Y ahora Yoshua quería retirarse a una aldea de pescadores del norte para predicar el mensaje de arrepentimiento del Bautista, y a Noah no le costaba entender por qué: para Yoshua, aquella elección resultaba inevitable. Por tanto, también era inevitable para Noah ayudarle en su propósito.

La única cuestión era cómo.

El primer paso sería hacer que Yoshua recuperara sus fuerzas.

Le había impactado verle en aquel estado. No se habían visto desde la Pascua, hacía dos meses, y ya entonces lucía un aspecto bastante descuidado, con su túnica raída y descolorida y la barba enmarañada, colgándole hasta el esternón; pero ahora parecía exangüe, como si la vida que había llevado hubiera acabado por consumirle.

Necesitaba descanso, sosiego y tranquilidad, y eso, al menos, Noah podía dárselo.

Cuando Sarah llegó a casa, Noah le contó que Yoshua estaba durmiendo arriba. Luego le dijo que habían arrestado al Bautista. Ella pareció adivinar el resto.

Sarah era alta y delgada, lo que hacía que sus brazos parecieran más largos de lo que en realidad eran. Cuando se ponía nerviosa o se emocionaba, daba la sensación de que perdía todo control sobre sus miembros, y siempre acababa por tirar algo; eso explicaba por qué envolvió una de sus largas manos con la otra y las mantuvo apretadas contra su modesto pecho al tiempo que formulaba la inevitable pregunta:

—¿Es Yoshua un fugitivo?

—No lo sabe. No hicieron por prenderle junto con el Bautista, pero no sería raro que cambiaran de opinión. Creo que lo mejor será pensar que acabarán haciéndolo.

—¿Qué podemos hacer?

—Esconderle hasta que esté en condiciones de viajar y luego ayudarle a escapar hacia el norte.

—¿Está enfermo?

—No. Solo cansado.

—He comprado pescado —dijo ella sonriendo como si todo hubiera salido a la perfección—. No es pesado para el estómago y da fuerzas.

Noah besó a su hermana en la mejilla.

No era más que media tarde, así que Noah volvió a la forja.

En cuanto Noah se hubo ido, Sarah subió las escaleras y se dirigió a la habitación en la que dormía Yoshua. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y la muchacha pudo saber, por su respiración, que su primo no despertaría en varias horas. Sarah volvió a la cocina, donde debería tomar una serie de decisiones relativas a la cena.

Media carpa, cortada por la columna, desecada y salada, yacía en la mesa envuelta en una hoja de palmera. Resultaba imprescindible planear con cuidado cuando se cocinaba para dos, y Sarah había tenido sus dudas a la hora de comprar un pescado, incluso medio pescado, que casi medía un codo de largo, pero con Yoshua en casa sería suficiente. Lo sumergiría en vino sin aguar y luego le añadiría agua, algunas hierbas y un poco de harina, y luego lo dejaría cocer a fuego lento en una olla de hierro hasta la puesta del sol.

Sería agradable tener a Yoshua en casa unos días. Al igual que Noah, Sarah había crecido con sus primos, los hijos e hijas de Yosef y Miriam, quienes vivían en una casa que tan solo estaba a unos pasos de la casa de su abuelo. Yoshua no era su preferido, pero era de la familia, y Sarah había sido muy amiga de su esposa. Había jugado con Rajel cuando eran niñas. Una vez se convirtieron en jóvenes mujeres, apenas abandonada la niñez, compartieron muchos secretos, y Rajel, con el vientre rasgado mientras intentaba dar a luz al hijo sin vida de Yoshua, había muerto en sus brazos.

Aquel era otro de los lazos que la unían a Yoshua, el dolor que tanto él como Sarah soportaron cuando descendieron a Rajel a la que sería su tumba. Sarah no podía mirar a Yoshua sin recordar a su esposa.

Aun así, siempre había considerado a Yoshua un hombre extraño, y se había vuelto aún más extraño a raíz de la muerte de Rajel.

Para empezar, Sarah no entendía su forma de piedad. Siempre había sido piadoso, pero en los últimos años su devoción por Dios había crecido hasta convertirse en algo que Sarah apenas lograba definir. Era extraño. Esa era la única palabra posible.

El Bautista era un profeta, eso era una cuestión diferente, pero los hombres corrientes no eran profetas. Yoshua, de eso ella estaba segura, no era ningún profeta. Era un carpintero que había perdido a su esposa. El deber de los hombres corrientes era vivir en el mundo según las leyes de Dios. Dios nos ordenó que orásemos a unas horas determinadas, que honrásemos los días sagrados y que siguiéramos sus mandamientos. Con eso bastaba. Esa era la clave para una vida piadosa. Yoshua debía volver a su oficio y casarse de nuevo.

Y Noah también debía casarse de nuevo. En el caso de Noah, su hermana tenía razones muy concretas para pensar así.

A medida que el sol se iba ocultando, Sarah retiró la olla de hierro del gancho del hogar y la apartó a un lado. Cuando Noah entró en la cocina, la cena estaba preparada.

—¿Aún duerme Yoshua? —preguntó después de sentarse a la mesa.

—Sí. Hace un momento he subido a ver cómo estaba.

Su hermano asintió; luego su rostro se tornó sombrío de preocupación.

—Cómete el guiso —ordenó Sarah con una voz que imitaba a la perfección la de la abuela.

Aquello hizo reír a Noah, y las sombras se esfumaron. Cogió un pedazo de pan y lo cortó por la mitad. Lo utilizó para recoger los trozos de pescado.

Sarah aún no había tocado su comida; estaba sentada con las manos cruzadas. Parecía querer ocupar el menor espacio posible.

—¿Volverá Yoshua a Nazaret? —preguntó.

Sin alzar la mirada, su hermano negó con la cabeza.

—Si quieren arrestarle, ese será el primer lugar en el que buscarán. Tiene idea de dirigirse al norte, a un poblado de pescadores donde tiene amigos.

—¿Qué hará allí?

—Predicar, supongo. Quiere continuar el ministerio de Juan.

Siguió un silencio, algo que Noah entendió como el modo de su hermana de mostrar su disconformidad. La miró y sonrió.

—¿Creías que volvería a dedicarse a la carpintería?

Sarah no respondió al instante. En su lugar se quedó mirando fijamente el caldo, luego arrancó un trozo de pan de un extremo y empezó a comer. Saltaba a la vista, sin necesidad de que dijese una palabra, que estaba molesta.

—¿Qué crees que le harán al Bautista? —preguntó la muchacha por fin.

—Teniendo en cuenta que el tetrarca es hijo del viejo Herodes, supongo que le matarán.

—¿Por qué iban a hacer tal cosa? Es un hombre de Dios.

—¿Y por qué iban a arrestarle si no? El tetrarca no es ningún David. No tolerará las reprimendas, ni siquiera las de un profeta.

De manera un tanto apresurada, Sarah cogió su cuenco de vino. Una gota se derramó por el borde y recorrió lentamente un lado del recipiente. Volvió a dejar el cuenco al instante.

—Puede que en esa aldea del norte haga falta un carpintero —dijo la muchacha, casi desafiante—. Yoshua necesita sentar la cabeza en algún lugar y empezar su vida de nuevo.

En cuanto habló, supo que sus palabras daban a entender mucho más de lo que hubiera querido. Tan solo tuvo que mirar a su hermano a la cara para comprender que Noah sabía lo que guardaba en el corazón.

«Quieres que se case de nuevo —decía su gesto—. Del mismo modo que quieres que yo me case de nuevo, para poder casarte tú con Abijah».

De pronto Sarah sintió vergüenza. No era culpa de Noah. Él se lo había dicho muchas veces: «No me voy a morir porque no estés aquí para hacerme la comida. Puedo contratar a una sirvienta. Abijah es un buen hombre. Deberías casarte con él y ser feliz. Lo último que quiero es negártelo».

Y sí, Sarah amaba a Abijah. Era tan guapo… Y él la amaba a ella, a pesar de ser una criatura enjuta y extraña. Todas las muchachas de la zona estaban medio locas de amor por él, pero él solo la quería a ella.

Pero su hermano, su amable, piadoso, sabio y buen hermano, el mejor de los hombres… ¿Cómo iba a dejarle? Sarah recordaba cómo se había hundido en la melancolía al morir Rut, cómo su corazón había sangrado de pena. Sarah llegó para quedarse con él después de aquello, para estar con él y para asegurarse de que se acordaba de comer. Y ya nunca se había marchado.

Nunca podría dejar a su hermano solo. Nunca. Tan solo podía albergar la esperanza de que Abijah fuera paciente.

En su interior culpaba a Rut. Aunque Sarah nunca hubiera dicho tal cosa, tampoco se atrevía a pensarlo, pero podía sentirlo. Rut había sido una buena mujer, aunque nada fuera de lo ordinario. ¿Por qué permanecía Noah tan anclado a su recuerdo?

Y había un buen número de mujeres que hubieran estado deseosas de ocupar su puesto. Una de ellas era Huldah, amiga de Sarah, quien mostró tal entusiasmo que Sarah convenció a su hermano para que invitara a Huldah y a su padre a cenar.

Noah pasó gran parte de la velada charlando con el padre acerca de los calendarios. Se mostró muy amable con la amiga de su hermana, pero eso fue todo.

Durante tres días Sarah no tuvo noticias de Huldah, y luego se encontraron en casa de una amiga de ambas. No sin titubeos, Sarah sacó el tema de la cena.

—Tu hermano me mira sin más interés del que pudiera producirle una olla —dijo Huldah. Tenía razón, por supuesto, y aquel fue el fin de los intentos de Sarah por hacer de casamentera.

—El caldo está muy rico —dijo Noah con una sonrisa. Quería distraerla. Sarah lo sabía. La muchacha sentía que, a veces, él era capaz de leerle la mente—. Está delicioso.

Yoshua despertó unas dos horas después de la puesta de sol. Noah había permanecido sentado en la oscuridad, esperando.

—¿Tienes hambre? —preguntó.

—Sí. Y mucha sed.

Sarah había mantenido el caldo caliente. También había pan recién horneado, y Noah aguó el vino en proporción de tres a ocho. Era una cena para un inválido. Aun así, Yoshua pareció disfrutar de ella.

—A Juan no le importaba la comida —dijo—. A veces pasaban días sin que se acordase de comer. Si Shimon no hubiera traído consigo sus redes de pesca, nos habríamos muerto de hambre.

—¿Es ese tu amigo de Cafarnaún? Dijiste que era una aldea de pescadores.

—Sí. Es él. Shimon fue a casa a ver a su esposa una semana antes de que arrestaran a Juan, pero nos dejó su red.

—¿Cómo era Juan?

—¿Nunca le oíste predicar?

—No.

Yoshua se encogió de hombros, como si hubiera decidido dejar pasar aquel error; luego habló:

—Juan era el alma más pura que jamás haya conocido.

—¿En qué sentido?

—En todos los sentidos. No le importaban ni los placeres ni las comodidades. Para Juan solo existía Dios. Era el profeta de Dios.

—Así que, como es lógico, el tetrarca le arrestó.

—Por supuesto. Juan ya lo sabía.

—¿De verdad?

—Sí. —Yoshua forzó una sonrisa, dando la impresión de que tal obviedad le resultaba dolorosa—. Recuerdo cómo fue caminando hacia los soldados del tetrarca. Era como si estuviera dando la bienvenida a unos amigos.

—Entonces, ¿deseaba morir?

—No creo que le preocupara. «Dejad que me enfrente al destino que Dios tiene pensado para mí», dijo. Lo que importaba era la voluntad de Dios.

—¿Y qué es lo que te importa a ti?

—Divulgar las enseñanzas de Juan. Ser digno de hacerme llamar su discípulo. —Yoshua sonrió, como si acabara de decir algo divertido—. ¿Alguna vez pudiste imaginar que yo acabaría convirtiéndome en un mensajero de Dios?

—Quizá no, pero tampoco me sorprende.

La noche después del sabbat, cuando Noah volvió de Nazaret, Yoshua le estaba esperando.

—¿Has visto a mi familia? —preguntó.

Noah negó con la cabeza.

—Solo en la sinagoga.

Yoshua pareció decepcionado, y no incidió en el tema.

—Creo que va siendo hora de que me vaya —dijo por fin—. Ya he recuperado las fuerzas.

—¿Estás seguro?

—Sí.

—En ese caso, me gustaría sugerirte algo. Toma el camino de Tiberíades, lo recorre mucha gente y es seguro. Luego ve a Cafarnaún en bote.

—¿Y si me buscan?

Noah se cruzó de brazos y sonrió, complacido consigo mismo.

—¿A quién estarán buscando? —preguntó—. A un seguidor de Juan. A un mendigo. A un asceta con la barba larga y enmarañada. —Alargó la mano y tiró de los pelos que Yoshua lucía en las mejillas—. Mientras busquen a ese hombre, a ti no te verán.

—¿Cómo piensas conseguirlo?

—Eso déjamelo a mí.

A la mañana siguiente, temprano, Noah envió a su hermana al mercado. Sarah sabía lo que hacía falta y elegiría mejor que él.

Volvió dos horas más tarde con una túnica egipcia de algodón con bordados y un manto de lana teñido de azul. También trajo unas sandalias nuevas y un pequeño vial de aceite perfumado.

—Perfecto —le dijo su hermano—. ¿Puedes hacer algo con ese pelo y esas barbas?

—Todo lo que necesito es un peine y unas tijeras.

Una hora más tarde tenían delante a una persona diferente. El pelo de Yoshua, brillante de aceite, estaba peinado hacia atrás desde la frente y hasta el cuello de la túnica; la barba le quedó recortada y a la moda. Sarah, dotada de su femenino cuidado por el detalle, había llegado al extremo de arreglarle las uñas. A Yoshua pareció divertirle su transformación; levantó los brazos y se giró lentamente, dando una vuelta completa, para que le vieran.

—Aún te falta algo.

Noah negó con la cabeza y desapareció escaleras arriba. Cuando volvió les enseñó un anillo de plata con una pequeña piedra roja.

—Póntelo —le dijo a Yoshua—. Hace falta un poco de joyería para completar el disfraz.

Yoshua levantó la mano y la movió de un lado a otro para que la luz se reflejase en el anillo.

—¿De dónde lo has sacado? —dijo, haciendo que la pregunta pareciese una acusación.

—Estaba en un arcón del sótano cuando vine a esta casa. Debió de pertenecer a mi padre.

—En ese caso, querrás que te lo devuelva algún día. —Yoshua sonrió con cierto aire travieso—. Prometo no darlo por ahí.

Tuvieron que disuadir a Yoshua de su intención de partir de inmediato, pero Noah le recordó que se tardaba ocho horas en llegar a Tiberíades y que, por lo tanto, no tendría ocasión de alcanzar la ciudad antes de que se pusiera el sol. Sin embargo, si salía en cuanto amaneciera, llegaría a Tiberíades por la tarde y aún podría coger un bote que le llevara a Cafarnaún.

—Además, es mejor que recorras el camino cuando hay gente. Será más seguro y llamarás menos la atención.

—Ya me veo bastante llamativo vestido así —dijo Yoshua con una carcajada—. Apenas me reconozco.

—Apenas te reconocerá nadie.

A la mañana siguiente, Noah le acompañó hasta la puerta este y, en el último momento, le hizo coger una pequeña bolsa con monedas de plata.

—Es para completar el atuendo, y necesitarás dinero para el viaje.

—Ya casi no sé qué hacer con el dinero.

—Créeme, no hay tanto como para que puedas practicar demasiado.

Se abrazaron, y Yoshua desapareció entre la multitud de caminantes.

¿Adónde le llevaría aquel viaje? Noah no pudo evitar tener un mal presentimiento.

—Que Dios se apiade de su siervo Yoshua —susurró.

Luego, reacio, dio media vuelta y retornó a su vida cotidiana.

2

Llevaron al Bautista a Maqueronte, un fuerte en lo alto de una colina en medio del desierto de Perea, al este del mar Muerto. Desde el valle, todo lo que podía apreciarse eran sus murallas exteriores, grises y lúgubres.

Aquella fortificación, a millas de distancia de la ciudad más cercana, era un monumento al miedo. Su cometido era servir de refugio a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea. Era un lugar donde podía esperar a ser rescatado por sus señores romanos, en caso de que su pueblo se alzara contra él.

Caleb bar Yacob, atento siervo del tetrarca, sabía de esos miedos, dado que él también solía ir a Maqueronte. El miedo era la base sobre la que se asentaba y se concedía el poder.

El Bautista predicaba que los hombres debían arrepentirse de sus pecados, ya que Dios estaba a punto de salvar su creación. ¿Salvarla de qué, sino de Antipas? ¿Acaso resultaba sorprendente que el tetrarca le tuviera miedo? Tenía razones para ello. Juan era amado, mientras que Antipas era objeto del odio. Antipas levantaba ciudades de mármol mientras el hambre se cebaba con las aldeas. Tan solo el patronazgo de Roma evitaba que fuera despedazado.

Así que ¿qué mejor lugar que Maqueronte para encerrar al Bautista? Ser enviado a Maqueronte venía a ser lo mismo que desaparecer de la faz de la tierra.

Empezaba a amanecer cuando Caleb partió hacia Bet Haram, la última etapa de su trayecto. Distaba unas treinta millas y nadie viajaba aprisa por el desierto. Su comitiva era pequeña, y estaba compuesta por una decena de jinetes. Caleb cabalgaba al frente, para mantenerse tan alejado del polvo como le fuera posible. También llevaban una carreta bien cubierta, ya que su ocupante odiaba y temía la luz del sol.

Había hecho bastante frío cuando dejaron atrás Bet Haram, pero a media mañana el sol se había vuelto feroz.

El desierto desprendía una especie de belleza inmisericorde. El viento había desgastado las colinas rocosas hasta darles extrañas formas, hasta dejar expuestos trazos de color rojo apagado, negro y gris férreo y toques, aquí y allá, de amarillo azufrado. En las horas centrales del día no se oía nada, ya que no se movía ni un soplo de aire ni se percibía el movimiento de criatura alguna. Pero el sol bailaba. Podía verse su resplandor en el paisaje aplanado y rocoso.

Durante las últimas dos horas, Caleb había tenido Maqueronte a la vista, en lo alto de la colina. Estaba seguro de que alguien los observaba desde las murallas de la fortificación, y era probable que los soldados hubieran adivinado que su visita tenía algo que ver con el célebre prisionero.

Porque Juan era famoso, famoso y venerado por muchos como profeta de Dios. Arrestarle y, sin duda, cuando llegase el momento, ejecutarle conllevaba sus riesgos.

Pero también daba lugar a oportunidades. Juan era un hombre como todos los demás. Y, al igual que cualquier hombre, temería el dolor y, más aún, la muerte. Al igual que a todos los hombres, se le podría quebrar, y un Juan arrepentido, derrumbado, rogando el perdón del tetrarca, podía ser útil. En primer lugar, desalentaría a sus seguidores. En segundo lugar, y lo que quizá fuera más importante, serviría para alimentar la vanidad del tetrarca. Fuera como fuere, Caleb se haría aún más merecedor de la confianza de su señor.

Y Juan había allanado el camino al difamar los esponsales del tetrarca. Había dicho que el hecho de que Antipas se casara con la esposa de su medio hermano, la cual también era su sobrina, era, a ojos de Dios, un acto impuro.

El noble Eleazar, ministro de Galilea, le había recomendado a Antipas que se olvidara del asunto. Podía ser, incluso, que tuviera razón, ya que Eleazar era un hombre inteligente que sabía cuándo golpear y cuándo esconder la mano. Fue él quien introdujo a Caleb al servicio del tetrarca.

Algunos acontecimientos son como destellos de luz en la oscuridad. Caleb no había estado presente durante la discusión, pero había recibido noticia por su esposa. Mijal era la confidente de la dama Herodías, la mujer del tetrarca, quien no tenía razón alguna para amar ni al Bautista ni a Eleazar.

Y, por lo visto, los consejos del ministro no habían sido del gusto de Antipas. Había protestado diciendo que la dignidad de su nombre no parecía contar para nada. De forma un tanto sombría, había dejado caer que Eleazar se estaba volviendo un blando, que estaba más preocupado por proteger sus vastas riquezas que por defender el honor de su señor.

¿Acaso estaba perdiendo favor el ministro? ¿O se había limitado el tetrarca a dar rienda suelta a su frustración al oír un consejo que no se atrevía a ignorar del todo?

La cuestión requería ser valorada con cuidado. Caleb le debía su puesto a Eleazar. Era su discípulo, su herramienta, su segundo yo. Pero si el ministro se encaminaba hacia la ruina, un rumbo que acabaría con su cabeza en el tocón del verdugo, Caleb podía tener la suerte de escapar con vida. Fuera como fuere, su carrera al servicio del tetrarca estaría acabada.

A no ser, por supuesto, que para entonces se hubiera distanciado del ministro. A no ser que se posicionase como su sucesor natural.

Por otro lado, tal maniobra podría acabar siendo un terrible error. Si el enfado del tetrarca no era más que un estado de ánimo pasajero, y Eleazar seguía en el poder, la traición de Caleb nunca sería perdonada.

Al final fue el propio tetrarca el que dio la solución. Invitó a Caleb y a su esposa a un banquete y los sentó en unos triclinios muy cercanos al suyo. A modo de entretenimiento hubo una comedia de Menandro, y después de eso y de una cena que duró media noche, Antipas tuvo ganas de apostar. Le gustaba ganar, así que los dados estaban cargados, y Caleb perdió con agrado más de mil siclos de plata.

Luego al fin se levantaron de la mesa. Antipas rodeó con un brazo los hombros de Caleb e hizo que le acompañara a una terraza para contemplar el amanecer. Extrañamente, el tetrarca estaba de buen humor; reía y citaba pasajes de la obra de teatro, la cual parecía conocer de memoria, y luego, de pronto, su semblante se tornó sombrío.

—Dime, muchacho, ¿qué opinas de todo este asunto del Bautista? —preguntó sin preaviso alguno—. ¿Estás de acuerdo con el ministro en cuanto a que deberíamos dejarle en paz?

—El ministro Eleazar es un hombre sabio y juicioso.

Caleb tuvo miedo de decir más.

—En ese caso, estás de acuerdo.

Antipas le quitó a Caleb el brazo de los hombros y pareció recluirse en sí mismo. Observó la oleada de luz que superaba las colinas del este, como si se estuviera enfrentando al último gran desengaño de su vida.

—No he dicho que esté de acuerdo, mi señor —repuso Caleb mientras buscaba en su mente todo lo que habían dicho los informantes acerca de Juan que pudiera resultar incriminatorio—. Pero quizá no sea mi labor estar o no de acuerdo.

—Tu lealtad hacia Eleazar es encomiable, pero me gustaría que me dieras tu opinión. ¿Crees que un insulto tal a Herodías debería dejarse pasar?

—Estoy convencido de que esa descortesía estaba muy alejada de los pensamientos de Juan, mi señor. Creo, sinceramente, que el insulto solo iba dirigido a ti.

Aquello hizo reír al tetrarca, y volvió a posar la mano en el hombro de Caleb.

«Hoy me ama —pensó Caleb al sentir de nuevo el peso de la mano—. Hoy soy un gran favorito. ¿Y mañana?

»Es como estar en compañía de un jabalí salvaje. Te observa a través de esos ojos fieros, codiciosos, y al instante siguiente puede derribarte y despedazarte, para luego esparcir tus entrañas por el suelo con los colmillos.

»Pero por ahora ríe».

—De todos modos, lo más importante no es su actitud hacia Herodías —siguió diciendo Caleb una vez que la risa se hubo detenido—. Si solo fuera eso, habría estado de acuerdo con el ministro en que lo más recomendable es ignorarle. Estaría muy por debajo de tu grandeza.

El tetrarca pareció considerar esto último; quizá intentase discernir si su siervo estaba siendo irreverente. Por lo visto, decidió que no.

—¿Entonces? ¿Qué es lo más importante? ¿Su influencia con la chusma?

—La chusma, sí —repuso Caleb. Sintió que sudaba. Esperaba que no se le notase—. La chusma siempre es peligrosa. La cuestión es: ¿qué le ha estado contando Juan a la chusma? Predica que Dios no tardará en llegar para devolverle al mundo, supuestamente, su pureza edénica. ¿Había reyes en el Edén? —No esperó a que el tetrarca respondiera—. Vivimos en un mundo condenado, mi señor. Las Escrituras nos dicen que perdimos el Paraíso debido a nuestra naturaleza pecadora. Y sin reyes que nos gobiernen, no tardaríamos en despedazarnos los unos a los otros. Por eso tú gobiernas Galilea, porque es la voluntad de Dios. Es la misericordia de Dios. El Bautista, en su arrogancia, se olvida de eso. Conspira…

—¿Conspira?

Caleb había aprendido que existían ciertas palabras que anegaban de terror el corazón del tetrarca.

—Sí, mi señor. Juan tiene discípulos.

El oficial al mando era un hombre llamado Zev, y era probable que no fuera a abandonar jamás aquel lugar con vida. Tenía más de cincuenta años y había sido enviado a Maqueronte hacía diez, probablemente debido a alguna falta menor. No tenía aspecto de que fuera a durar otros diez años en el desierto. Maqueronte no era un destino sencillo.

Sin embargo, el oficial consiguió reunir una guardia de honor aceptable cuando se abrieron las puertas. Caleb le siguió hasta el despacho de la guarnición, donde le fue ofrecido un vino mediocre.

Zev sonrió mientras le servía el vino, y Caleb sintió un aguijonazo en su orgullo. ¿Acaso aquel rudo soldado, que por edad bien podría haber sido su padre, estaba siendo condescendiente?

Algunos hombres, incluso siendo jóvenes, eran bendecidos con un aura de autoridad, pero Caleb sabía que no era uno de esos hombres. No superaba la estatura media, y era lo suficientemente delgado como para parecer débil. Peor aún, a sus treinta años no tenía la cara marcada por el tiempo, dando una sensación de infantil inexperiencia. La barba nunca le había crecido más allá de un puñado de pequeños y feúchos mechones, los cuales solía cortar hasta el punto de parecer completamente afeitado, a la manera griega. En ocasiones, como cuando era recibido por el tetrarca, quien parecía mirarle como si fuera su hijo, esa aparente juventud resultaba ser una ventaja, pero en situaciones como aquella más se antojaba una maldición.

Así que, antes de probar el vino, incluso antes de sentarse, Caleb sacó el pergamino que contenía las órdenes del tetrarca y lo abrió sobre la mesa para que el comandante le echara un vistazo. Para hacerle saber que «el prisionero Juan, llamado «el Bautista»» ahora le estaba encomendado a «mi siervo, Caleb bar Yacob, quien disfruta de mi absoluta confianza». Para conveniencia de su señor, Caleb lo había escrito todo en griego, el único idioma que el tetrarca entendía con facilidad, pero las palabras eran lo de menos. Todo lo que importaba eran el sello y la firma.

Zev se limitó a examinar el documento con un somero vistazo. Era probable que su conocimiento de la escritura no fuera mucho más allá de una escasa familiaridad con los caracteres hebreos, pero eso tampoco importaba. Sabía quién estaba al mando.

—¿Te llevarás a Juan contigo? —La pregunta fue formulada casi con humildad.

Caleb negó con la cabeza. Pudo detectar un leve además de sombrío gesto en la expresión del comandante que apuntaba a que le hubiera gustado librarse de esa carga.

—No. Está más seguro aquí. Es un personaje querido por el pueblo, y su fama le convierte en un peligro. No queremos que esté cerca de ninguna ciudad.

—Entonces, ¿tienes pensado ejecutarle?

—Eso aún no está decidido. Tenemos que ver cómo responde a los interrogatorios.

—¿Interrogatorios?

—Sí. —Caleb se permitió esbozar una apretada sonrisa—. Es una forma suave de decirlo.

La respuesta dejó perplejo al comandante. Era posible que, aislado en Maqueronte, nunca hubiera oído hablar de los insultos que Juan le había dedicado al matrimonio del tetrarca, ¿pero acaso importaban los cargos concretos? Los deseos del tetrarca, por sí mismos, eran ley.

—Puede que suponga un problema —dijo Zev con perceptible reticencia—. Tan solo lleva aquí un par de semanas y los hombres ya andan quejándose. Dicen que es un profeta y un hombre querido de Dios. Dicen que es pecado mantenerle en prisión.

—Juan no es un profeta. La edad de los profetas acabó. Dios no nos ha enviado a un verdadero profeta desde hace cuatrocientos años. Juan predica para la chusma y los incita a la traición.

El comandante no reaccionó, y Caleb no tardó en percatarse de que estaba furioso.

—No me importa lo que piensen tus hombres —continuó—. Confío en ti para mantener el orden, a no ser que consideres que tal cometido está más allá de tus aptitudes.

—Mantendré el orden entre mis hombres —repuso Zev, cortante.

—Entonces, ¿qué problema hay?

—Solo creo que será difícil encontrar a alguno que esté dispuesto a ayudarte con el «interrogatorio».

Parecía estar un tanto avergonzado al admitirlo, y así debía ser.

—No tienes nada que temer —repuso Caleb después de una pausa lo suficientemente larga como para mostrar su desprecio—. Ya he tomado medidas al respecto.

Acabada la entrevista con el comandante, Caleb se agenció una jarra de cerveza y la llevó hasta la carreta cubierta que le acompañaba desde Galilea. Dentro estaba Urijah, acurrucado en una esquina, abrazándose las rodillas y balanceándose hacia adelante y hacia atrás como un niño asustado.

El cielo abierto le aterraba.

Dentro de las mazmorras del palacio del tetrarca en Séforis, la antigua capital de Galilea, a Urijah se le temía más que a la muerte. Las mazmorras eran su hogar, y las labores que desempeñaba allí le colmaban de placer. Apenas parecía comprender que había un mundo más allá del frío húmedo de los muros donde ejercía su autoridad.

Pero ahora tenía un aspecto lamentable. Caleb se arrodilló junto a él y le colocó la jarra de cerveza entre las manos.

—Bebe —dijo con delicadeza—. Anochecerá en unas horas, y luego yo mismo te llevaré a las mazmorras.

Urijah se acabó la mitad de la cerveza en lo que pareció un solo trago. Era un personaje desagradable. Era de torso corto, pero tenía los miembros largos como los de un mono. No tenía pelo, y su piel era tan blanca como masa de pan.

—Quiero muros a mi alrededor, mi señor. Incluso dentro de esta carreta me siento como si un soplo de aire pudiera llevárseme al vacío.

—Lo entiendo. Me encargaré de que estés a salvo.

Y lo haría. Muy pronto Caleb necesitaría de Urijah.

Aquella noche, después de haber soportado la compañía de los soldados durante la cena, Caleb fue a dar un paseo por las murallas de la fortificación. A sus pies, una sombra impenetrable cubría el valle, pero Maqueronte estaba a suficiente altura como para ver que el sol, teñido de rojo sangre, aún no había desaparecido del todo en el horizonte, y el creciente espesor de la oscuridad confería una agradable sensación de soledad.

¿Dónde estaba ese lugar? Caleb jamás había ido a Perea, y tan solo tenía una vaga noción de su geografía, pero en algún lugar, hacia el oeste, quedaba el mar Muerto. Lo había visto una vez, de niño, durante una excursión familiar, y recordaba lo tranquila y gris que se le había antojado el agua, como si fuera de pizarra.

Entonces les había llevado toda una jornada llegar allí desde Jerusalén, su hogar.

Jerusalén. Llevaba ocho años sin atravesar los muros de la ciudad, ni siquiera para las fiestas religiosas. Podía ser que muriera sin ver la ciudad de nuevo. Ni siquiera sabía si sus padres aún vivían.

Y todo por Mijal.

—Ve. Y llévate a esa pecadora —le había dicho su padre con una rabia fría como la nieve—. Vete a vivir con los gentiles si así lo quieres. Casi eres uno de ellos.

Su padre, inflexible incluso para ser un levita, le maldijo. Su padre, Caleb estaba convencido, jamás le había querido. Aquel tan solo fue un episodio más dentro de una larga historia de rechazos. Y, desde ese momento, no tuvo padre.

«Esa pecadora». Una acertada descripción, para ser sinceros. Mijal tenía diecisiete años cuando se conocieron; ella era una mujer casada y aburrida de su marido. Se hicieron amantes en cuestión de días, y, quizá, Caleb podía percibir después de ocho años con ella que no había sido el primero.

Su marido no puso pegas; estuvo de acuerdo en divorciarse previo pago de una cantidad irrisoria. Quizá fuera el tipo de hombre que piensa que las mujeres pueden reemplazarse como se reemplaza un taparrabos. O quizá estuviera deseoso de huir de ella.

Pero Caleb sabía, incluso después de un matrimonio desdichado de ocho años, que jamás la abandonaría. Antes rendiría el aliento que le corría bajo las costillas.

Ahora ella solía pasar la mayoría del tiempo en Tiberíades, siendo como era amiga íntima de la esposa del tetrarca. Estar alejado de ella era una agonía.

Se burlaba de él y le atormentaba. Quizá tuviera otro amante.

Pero el día llegaría, o así se consolaba Caleb, en que Galilea llegaría a temerle, el día en que ningún hombre se atrevería a ocupar su lugar en el lecho. Y entonces ella no tendría más remedio que comportarse y ser solo suya.

¿Qué era Caleb ahora? Poco más que uno de los principales ayudantes del noble Eleazar. Tenía un despacho en el viejo palacio de Séforis y un puñado de escribas que se ocupaban de los asuntos más cotidianos. Estaba al cargo de las mazmorras, aunque no se dedicaba a su administración. Y extraoficialmente y dado que había sido él quien había recomendado para el puesto al actual comandante, quien controlaba a la guardia de palacio.

Pero la fuente real de su poder radicaba en la red de espías que había creado con meticuloso cuidado y que alcanzaba cada rincón de Galilea. Sabía lo que ocurría tanto en las casas de los poderosos como en las aldeas más diminutas. Sabía lo que se decía, lo que se hacía y, en ocasiones, hasta lo que se pensaba. Era el perro guardián del tetrarca, y por ello era temido. Ese temor le hacía poderoso, y los beneficios no eran desdeñables.

El único freno a su poder era Eleazar, quien ya era inmensamente rico y podía permitirse el lujo de tener escrúpulos.

El poder era mágico. Solucionaba todos los problemas y adormecía las dudas. Incluso podía llegar a difuminar los miedos, aunque jamás llegaran a desaparecer del todo.

Y una vez hubiera utilizado a Juan para socavar a Eleazar, dispondría de un poder prácticamente ilimitado. Podía ver el futuro abrirse ante él como un amanecer.

Los últimos tonos plateados del sol se desvanecieron. La luz que quedaba sobre las colinas del oeste parecía estar derrumbándose merced a su propio peso. La lámpara de aceite que Caleb había traído consigo apenas le permitía verse los pies. Decidió volver a su cuarto, beber unos cuantos tragos de vino y meterse en la cama.

El día siguiente sería el de Juan.

Caleb no tenía ni idea de lo que cabía esperar de aquel predicador del desierto.

En su primer encuentro, el Bautista estaba desnudo salvo por sus cadenas. Se le veía exhausto. Sangraba por los cortes que tenía en las rodillas y en la parte superior de los pies, lo que significaba que habían tenido que sacarle a rastras de su celda.

Sin siquiera mirar a Caleb, que estaba sentado detrás de una mesa, Juan se desplomó en el suelo, donde, del modo más parsimonioso que pudiera imaginarse, se sentó a examinar la multitud de heridas y roces que tenía en los pies.

En circunstancias menos adversas, hubiera resultado ser un hombre impactante, ya que era alto y desprendía dignidad. Se le adivinaban los huesos bajo la piel, así que las historias sobre su vida de asceta debían de ser ciertas.

Al final alzó la mirada. Sí, tenía el rostro de un profeta. No aparentaba edad alguna, pero debía de rondar la treintena, quizá la cuarentena. Tenía los ojos negros y grandes, y en ellos el temor estaba ausente.

—¿Eres Juan, al que llaman el Bautista?

—Ya sabes quién soy.

—¿Y tú? ¿Sabes quién soy yo?

—No.

—Soy Caleb bar Yacob. Estoy aquí en virtud de la autoridad del tetrarca.

La cara de Juan no mostró reacción alguna, y volvió a contemplarse las heridas de los pies.

—¿Te duele? —preguntó Caleb al tiempo que se inclinaba ligeramente hacia delante—. ¿Quieres que haga llamar a un físico?

—No. —Juan irguió la cabeza, aunque no para mirar a su interlocutor. Parecía haber perdido todo interés en él—. No tiene importancia. No creo que se me permita sufrir mucho más tiempo.

—No hay nada decidido —repuso Caleb con voz queda—. Ahora estás en mis manos.

—No estoy en tus manos. Estoy en manos de Dios.

Y Juan le sonrió como si estuviera complaciendo a un chiquillo. En aquel momento consiguió que Caleb le odiara.

Al día siguiente, durante su segundo encuentro, Juan, de pronto, se sumió en el silencio, como si algo le hubiera llamado la atención.

—Por tus ropas deduzco que eres un levita —dijo al fin.

—Sí. Me educaron para ser músico.

—Sirviente del templo y carcelero. —Juan sonrió divertido—. Es una curiosa combinación de tareas.

—El servicio a Dios toma muchas formas.

—¿Así lo llamas? ¿«Servicio a Dios»?

—Sí, porque me encargo de proteger el orden justo de las cosas, tal y como Dios lo ha dispuesto. Sirvo a aquellos a quienes Dios ha bendecido y, al hacerlo, encuentro la bendición para mí mismo.

—¿Bendición? ¿De Dios o del tetrarca?

—De ambos, espero. Pero principalmente de Dios.

Juan pareció estar valorando aquellas palabras. Durante un instante se limitó a contemplar el suelo; luego emitió un profundo suspiro. Dio la sensación de que una profunda tristeza se había apoderado de él.

—¿Tan ciego estás, Caleb bar Yacob, hijo del templo, que crees servir a Dios haciendo el mal? ¿Acaso no aúlla tu conciencia contra lo que haces? Te pido que escuches a esa voz interior que lamenta tus pecados, porque algún día Dios reclamará su creación y serás llamado a responder por todo lo que has hecho.

—Respondo ahora, Juan. Como tú. Dios recompensa a los buenos y castiga a los malos, pero no en un futuro, sino ahora, a cada hora del día. —Caleb se permitió esbozar una amable sonrisa—. Aquí estoy, sentado, con tu vida en mis manos mientras que tú estás hecho un ovillo en el suelo, encadenado. ¿No me ha mostrado Dios su favor? ¿No se ha apartado de ti? ¿Cómo puedes creer que esto no es su juicio para ambos?

La lógica de lo expuesto resultaba tan obvia que casi llegó a sentir compasión por su prisionero.

—Has pecado, Juan. Has hecho que la chusma se revuelva contra aquel al que a Dios le ha complacido dar la autoridad, y él ha hecho recaer ese pecado sobre tu cabeza.

—Entiendo. Tienes poder y, por lo tanto, aquello que hagas cuenta con el beneplácito de Dios. Todo rey malvado ha razonado así desde el principio de los tiempos. Es lo mismo que piensa un ladrón cuando entra en casa de otro hombre: «Tengo sus tesoros en mis manos, puedo hacer con ellos lo que me plazca».

—¿Estás comparando al tetrarca con un ladrón? Lo que tiene le ha sido dado por Dios.

—¿Acaso no le robó la esposa a su hermano? ¿No debería ser condenado por ello del mismo modo que Natan condenó a David por Bathsheba?

—Natan era un profeta.

—¿Y qué es un profeta sino alguien que dice la verdad de Dios y que no guarda silencio por miedo a los poderosos?

Entonces Caleb se sorprendió a sí mismo formulando la pregunta obvia.

—¿No tienes miedo?

Y, sin siquiera mirarle, Juan contestó:

—No. Eres tú quien debería tener miedo, Caleb bar Yacob, porque el hacha está, en este preciso momento, en la base del árbol. Cuando Dios envíe a su mensajero a juzgar el mundo, los malvados serán condenados a muerte y los justos vivirán para siempre. Mi sueño no durará mucho.

Casualmente había otro morador en las mazmorras de Maqueronte, un soldado en espera de ser crucificado por deserción. Su presencia dio lugar a otra conversación con el comandante.

—Quiero que lleves a cabo la sentencia hoy mismo —le dijo Caleb. No quería testigos de lo que tenía pensado para Juan, y no veía la necesidad de dar explicaciones al respecto.

Zev volvió a parecer incómodo.

—Dos de los hombres que suelen llevar a cabo las ejecuciones están de patrulla. No volverán hasta pasado mañana.

—En ese caso, coge a tu desertor y córtale el cuello; después de eso puedes crucificarle cuando te plazca. —Caleb esbozó una desagradable sonrisa—. Puedes considerarlo su día de suerte.

Una vez tuvieron las mazmorras a su entera disposición, Caleb y Urijah hablaron sobre lo que harían con Juan.

—Es necesario quebrarle —dijo Caleb—. Preferiría algún método que no le deje marcas en el cuerpo. ¿Qué se te ocurre?

Urijah valoró la cuestión un instante.

—Colgarle de unas cadenas —dijo, y rio quedamente—. Le envolveré las muñecas y los tobillos con unos trapos y, cuando los brazos estén asegurados, tiraré de las cadenas de las piernas hasta que se encuentre suspendido en el aire. Pasada una hora pensará que su columna está a punto de partirse. Tres horas y estará suplicando clemencia.

Caleb asintió para mostrar su aprobación.

—Le daremos seis horas para que piense bien en su situación —dijo—. Luego volveré a tener una charla con él.

Dado que no tenía intención de involucrarse en los pormenores del asunto, Caleb subió a su aposento y se echó una siesta.

Cuando volvió, algo más de seis horas después, tocó con delicadeza la puerta de la mazmorra y Urijah le abrió.

—¿Y bien?

Urijah parecía contrariado.

Juan colgaba boca abajo de unos aros de hierro anclados al techo. Tenía los pies, aproximadamente, a la altura de los hombros y la espalda doblada en un ángulo imposible.

Caleb cogió una banqueta y se sentó delante de él. Los ojos de ambos estaban a la misma altura, separados por menos de un brazo de distancia. Juan tenía el rostro empapado en sudor.

—¿Cómo te encuentras? —preguntó Caleb afablemente.

—Entumecido.

No era la respuesta que Caleb esperaba.

—¿Entumecido?

—Sí. Dios ha hecho que desaparezca el dolor. Uno solo tiene que ser paciente. Mi cuerpo parece muerto.

—¿Quieres que le diga a Urijah que empiece a cortarte los dedos de los pies?

—¿Es así como se llama? —Juan logró sonreír débilmente—. No se había presentado aún.

—¿Quieres que se lo diga? —repitió Caleb. Estaba furioso, pero sabía que sería un error mostrarlo—. Quizá pueda cortarte los pies hasta el empeine.

—No creo que lo notase. Además, tan solo me acercaría un poco más a la muerte.

Juan cerró los ojos, como si estuviera cansado del asunto.

Caleb de pronto se sintió como si se le hubiera despachado como se despacha a un sirviente. Se puso en pie y se alejó. No quería que Juan le viese la cara.

Fue hacia donde Urijah esperaba.

—Cuando me vaya, bájale —dijo casi entre dientes—. Dale una hora para que se recupere y luego métele en una celda. Ni luz ni comida. Ponle un caldero con un poco de agua. En cuanto esté dentro, no te acerques a la puerta. No quiero que oiga ni un ruido.

La sensación de haber sido totalmente abandonado era lo más terrible que nadie pudiera imaginar. Unos días aislado en una habitación oscura, sin saber si lo que se pretendía era que murieras de hambre, o si alguna vez volverías a ver la luz del sol, acababa con el ánimo de cualquier hombre. Caleb nunca supo de una ocasión en la que tal método hubiera fallado.

Bien era cierto que siempre existía el peligro de que Juan, sencillamente, enloqueciese.

—¿Cuánto tiempo esperarás, mi señor?

—No lo he decidido.

Esperó cinco días.

—¿Qué has oído? —preguntó.

Urijah negó con la cabeza. Era un gesto de perplejidad, y de miedo.

—A veces oigo su voz, como si estuviera hablando con alguien entre susurros.

—Puede que se haya vuelto loco.

—No. Me acuclillé junto a la puerta y escuché. Le reza a Dios.

—¿Para qué? ¿Para que le salve?

—No. Le agradece a Dios que haya colmado su alma de luz.

Era evidente que todo aquello había resultado impactante para Urijah, como no podía ser de otra manera. Cualquiera hubiera esperado gritos y maldiciones y, al final, tan solo sollozos, pero no un agradecimiento.

—Le odio, mi señor.

Caleb sonrió, fingiendo entenderle y compadecerse de él. Pero, por supuesto, no se compadecía de él. El funcionamiento del alma retorcida de Urijah suponía para él un misterio, uno que no quería comprender.

—Abre la puerta.

Caleb entró en la celda con una lámpara de aceite en la mano. Juan se limitó a apartar la cara de la luz.

Aún quedaba agua en el caldero que Juan tenía junto a la mano derecha. La luz se reflejó en el líquido. La mayoría de los hombres no hubieran dejado una gota ya el primer día.

En el momento en el que vio el reflejo de la luz en el agua, Caleb supo que había perdido.

—Así que tan solo era otro truco —dijo Juan con la voz quebrada como cuero viejo—. Pensé que de verdad me habías abandonado para que muriese. Me has decepcionado.

—¿Deseas morir?

Era una pregunta que Caleb no hubiera esperado oírse decir.

—No. —Juan negó con la cabeza, lentamente, como si las articulaciones del cuello le dolieran—. Tan solo deseo ser el siervo de Dios.

—Entonces, ¿temes a la muerte?

—No.

Alzó la mirada hacia Caleb, con cuidado de mirar directamente a la lámpara. Sonrió.

—¿Por qué he de temer a la muerte? Tan solo es el camino hacia la vida eterna.

Caleb dio media vuelta, y a punto estuvo de abandonar la celda a la carrera.

Estaba claro que nadie iba a conseguir que el Bautista se arrodillara. No habría una humillante rendición, ni serviles súplicas a los pies del tetrarca. Un hombre que no teme a la muerte es incapaz de temerle a nada.

Antipas se mostraría contrariado. Disfrutaba suscitando terror entre sus semejantes, quizá porque él mismo tenía mucho miedo. Y no era un hombre que aceptara las contrariedades sin más.

Pero al menos aún quedaban los discípulos. Caleb empezaría a investigar. Las investigaciones conducirían a los arrestos. La magnitud de la purga sería prueba suficiente de la necesidad de que se produjera, de su indispensabilidad.

Mientras tanto, había poco más que hacer en aquel lugar. Los apuntes de Caleb relativos a la conversación, debidamente anotados, bastarían para convencer al tetrarca de que Juan era peligroso y debía ser ejecutado.

Volvió a la mazmorra y dio la orden.

—¿Te quedarás a presenciarlo, mi señor?

—No. Volveré dentro de media hora para examinar el cuerpo.

Pasó ese tiempo en la estancia que le había sido asignada, bebiendo más vino de lo debido. Caleb no se tenía por un hombre cruel. Sencillamente no le importaba. Pero aún le dolía la derrota.

Cuando volvió a la mazmorra, el cuerpo del Bautista había sido arrastrado hasta el centro de la celda y estaba tendido boca abajo, con la cabeza reposada sobre el hombro derecho. Estaba claro que no había muerto en el lugar donde yacía, porque había muy poca sangre. Le habían retirado las cadenas.

Urijah estaba sentado en un banco, con la cabeza gacha y los codos apoyados en las rodillas. Tenía las manos recubiertas de sangre seca.

Caleb se arrodilló para echar un vistazo. Los ojos de Juan aún estaban abiertos y húmedos. El desgarro en la base del cuello indicaba que Urijah había utilizado un cuchillo y había hecho el corte desde atrás y hacia delante.

Córtale la garganta a un hombre y morirá en un instante. Era probable que el Bautista hubiera sufrido durante unos minutos.

—¿Querías oírle gritar? —preguntó Caleb, intentando evitar que el asco le tiñese la voz.

El verdugo levantó la cabeza.

—Le di bastante tiempo para que supiera que se estaba muriendo. —Urijah alzó las manos y se las quedó mirando como si, de algún modo, le hubieran fallado. Un sombrío gesto de decepción se apoderó de su rostro—. No soltó ni un gemido.