8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: El libro de Lucía

- Sprache: Spanisch

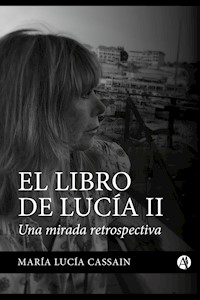

Este segundo libro de Lucía tuvo nuevamente un algo geminiano, empecé o mejor dicho seguí escribiendo por placer y luego empecé a pensar que debía seguir haciéndolo, por las dudas. Tal vez podría gustar el primero y si fuera así me pregunté ¿no tendría algo más que ofrecer si me lo requirieran? Entonces aquí van otros relatos, algunos son homenajes a personas importantes de mi vida, íntimos, cariñosos, otros pretenden transmitir puntos de vista, pueden ser graciosos y/o pueden considerarse escritos con sarcasmo, superficiales ¿por qué no? Nuevamente en ninguno de esos relatos lo digo todo y me empeño en que los casos judiciales más crueles sean cortos, porque no es mi intención provocar una gran tristeza en quien lea este libro, extendiéndome en detalles escabrosos –que los hay– sino más bien, que se pueda asomar cada uno a ver cosas que le han ocurrido a otras personas sin sumergirse demasiado en lo que, en muchas ocasiones, resulta hasta inhumano.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 342

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

MARÍA LUCÍA CASSAIN

El libro de Lucía II

Una mirada retrospectiva

Cassain, María Lucía

El libro de Lucía II : una mirada retrospectiva / María Lucía Cassain. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2021.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: online

ISBN 978-987-87-1622-0

1. Narrativa Argentina. 2. Relatos. I. Título.

CDD A863

EDITORIAL AUTORES DE ARGENTINA

www.autoresdeargentina.com

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

Dedicado nuevamente a mis seres amados.

Prólogo de la autora

Antes de empezar este libro, solo tenía algunas ideas rondando en mi cabeza y a medida que las iba volcando comencé a hacerme nuevas preguntas y ello redundó en nuevas respuestas.

No creo ser original, en este emprendimiento, sé que agregar algunas fotografías a un texto decididamente, no lo es.

Pero me permito escribir nuevamente con “aires de originalidad”, porque al hacerlo –aunque pudiera pensarse que todo ya fue dicho– lo hago empeñada en brindar reconocimiento a los demás, en estos ingratos tiempos en los que, por necesidad hasta se retacean los abrazos.

Vivimos de manera vertiginosa, muchas veces agresiva y es por esto que he procurado que éste, no sea un libro que “ataque”, sino que resulte un paseo coloquial, ilustrado con fotografías y amigable aunque en el mismo se transite por algunas realidades, que pueden ser extremadamente crudas o desagradables.

¿Me acompañan con la lectura?

Agradecimientos

A los integrantes de mi burbuja, Daniel, Lucrecia y Juan, y a quienes siempre me alentaron en esta “empresa literaria no criminal”.

Parte I

Algunos homenajes

El nombre

El ser humano es un ser biológico, que a veces es buscado y en otras oportunidades resulta solo un suceso accidental, que puede truncarse o llegar a ser.

Al nacer, a la persona se la identifica con un nombre o prenombre y apellido, el que se considera que es un derecho y un deber y constituye uno de los atributos de la personalidad que perdurará a través del espacio y el tiempo y, por lo general, aún después de la muerte.

El nombre es un derecho humano y la ley le brinda su protección y para ejercer su defensa ha previsto acciones que pueden ser iniciadas por la persona interesada, y en caso de fallecimiento, incluso, la pueden ejercer los descendientes, cónyuges, convivientes, etc.

Los otros atributos de la personalidad son en nuestro Estado de derecho la nacionalidad, el domicilio, la residencia, el estado civil, la capacidad y el patrimonio.

Volviendo al nombre, en la Argentina, en el fuero penal no he tenido la oportunidad de apreciar que el cambio del nombre o apellido sea algo común, sin embargo en el fuero civil se encuentra previsto que ello suceda cuando existen “justos motivos”, para lo cual se necesita autorización judicial. Es que, podría ocurrir que algún nombre o apellido resulte peyorativo o tan extravagante que pudiera afectar la personalidad y en consecuencia el juez resulta quien debe evaluar que la petición de su cambio no obedezca a razones frívolas o caprichosas.

Hay otros casos que no requieren autorización judicial y son aquellos por ejemplo de cambio de prenombre y apellido por haber sido víctima de desaparición forzada, apropiación ilegal o alteración o supresión del estado civil o de la identidad, lo que ocurrió y fue como consecuencia de hechos descubiertos después de la dictadura militar.

Ahora bien, hablando del nombre, cuando era chiquita, mi adorada tía Tota, que se llamaba Teresa Aurora –y fue como una segunda madre– me contó que, estando mi mamá embarazada, en algún momento antes de mi nacimiento pensaron en mi casa en llamarme Celeste, si era una niña.

En esa época, no existían las ecografías que pudieran anticipar el sexo del feto antes de nacer y entonces en las familias se barajaban por igual nombres de varones y de mujeres durante los embarazos e incluso algunos afirmaban que sería “la persona por nacer” de uno u otro sexo, según la forma de la panza de la embarazada, y luego del parto se establecía quién había tenido razón, en esa suerte de acertijo en los que se involucraban además de los familiares, a los amigos y vecinos.

Para el momento en que mi tía Tota me lo contó, el nombre Celeste no lo había escuchado jamás. Me pareció un nombre raro, y si bien aquella idea no me disgustó, porque pensé en mi cabecita que celeste es el color del cielo y el color celeste pastel me agradaba por demás, me seguía sonando como un nombre muy, pero muy raro.

Al final, mi nombre fue María Lucía y ya siendo más grande, casi una adolescente, mi mamá, que se llamaba Amalia Argentina, siendo su segundo nombre ese, porque justamente era la primera mujer de nombre Amalia que en el seno de la familia de mi abuelo nacía en este país, no tuvo la mejor idea que contarme por qué mi segundo nombre fue Lucía y esto resultó una historia diría que especial.

A ella me he referido solo en forma oral en el pasado, con cierto sarcasmo algunas veces, lo que confieso abiertamente, y ahora puedo traerla a mi presente, con una significación muy diferente a la que le di entonces. Y en esto es seguro que influyó en mi pensamiento el trabajo que efectué en la terapia psicoanalítica, de la relación que mantuve con mi madre y cómo ella influyó en mi vida.

“Lucía” se llamaba la madrina de mi mamá, que era una mujer muy alegre, nacida en Andalucía como su hermana y resultó que ambas mujeres españolas, que no sé cuándo arribaron al país ni con quién, se habían casado con dos hombres argentinos que trabajaban en el campo, también hermanos entre sí.

Me relató mi mamá que las dos parejas vivían en dos casas distintas del pueblo, ubicadas en una misma manzana, pero con puertas de entrada, cada una de ellas por calles diferentes, y que no obstante se comunicaban las dos viviendas por los fondos.

Los maridos de las dos trabajaban juntos la tierra y, en las épocas de cosecha, algunas noches no regresaban a sus hogares a pernoctar.

Ninguno de los matrimonios tuvo hijos y parece que Lucía sufrió una enfermedad grave, mi madre no me dijo cuál fue, tal vez ni ella misma supiera el nombre de la dolencia, pero había llegado a su conocimiento que, a raíz de ello su madrina dejó de tener relaciones sexuales, por lo que sospechó y así me lo dijo, que debió haber tenido alguna vinculación con lo ginecológico y el sistema reproductivo.

Me contó que, a partir de esas circunstancias Lucía comenzó a recibir anónimos, supuestamente, de distintas mujeres, que le hablaban de la infidelidad de su esposo y esos anónimos eran notas, que aparecían como dejadas por las noches, por debajo de la puerta de entrada de su domicilio.

Por esta situación Lucía se fue trastornando, los mensajes que recibía eran reiterados y terminó apagándose, perdiendo la alegría, sufriendo una gran depresión.

Cuando escuchaba ese relato –desde mi frágil adolescencia– pensaba que lo que le ocurría a esa mujer no podía ser para menos, le estaban diciendo –personas que ocultaban su identidad–, que era traicionada por su esposo. Sin haberla conocido ni siquiera en fotografías, la imaginaba en el momento de recibir aquel primer anónimo, la sorpresa que le debió causar su lectura, su tristeza, desazón y el dolor que debió invadirla, y luego, en las siguientes mañanas el temor a seguir recibiendo aquellas “cartas malas”, que no podían ser otra cosa que escritas por malvados o malvadas.

¡¡¡Pobre Lucía!!!, pensaba yo.

Continuando con su relato mi madre me dijo que una tarde ambas hermanas se encontraron, de modo casual en el patio trasero de los fondos que compartían y la hermana de Lucía –de la que nunca supe el nombre– observó que ella estaba parada frente a la jaula de los pájaros y manipulaba en sus manos una sustancia, lo que le llamó la atención, y al preguntarle qué estaba haciendo allí, Lucía le manifestó que acababa de darles de comer a los pájaros, a modo de justificación.

Esa noche los hombres –o sea sus maridos– por cuestiones de trabajo no regresarían a sus domicilios, y Lucía le pidió a su hermana ir a dormir a su casa, y ya entrada la noche cuando concurrió al domicilio de aquella al verla llegar, su hermana se impresionó, porque Lucía se había puesto un camisón largo que le resultó horrible y se lo recriminó, era parecido a una mortaja.

Ambas hermanas se acostaron a dormir y a la mañana siguiente, Lucía yacía muerta en la cama de su hermana.

Luego se determinó que Lucía había tomado veneno, aquella sustancia que su hermana vio que manipulaba junto a la pajarera.

Lo cierto fue que Lucía dejó tres cartas. Una para su hermana a la que le pedía perdón por los horribles momentos que le haría pasar.

Otra, dirigida a mi mamá, su ahijada, que en ese tiempo estaba pupila en el Colegio Nuestra Señora del Huerto, ubicado en Pergamino, de religiosas que eran de media clausura. Mi mamá no me refirió el contenido de aquella. Es más, creo que ella nunca la leyó. Su padre, es decir, mi abuelo Manuel, no se la entregó, supongo que no lo hizo porque mi mamá tenía apenas 16 años, solo le dijo que era una carta de despedida.

La tercera carta fue la dirigida a su marido y la dejé para el final a propósito, ya que trascendió que en ella Lucía le vaticinó que no volvería a dormir jamás y ello resultó una predicción implacable.

Aquel hombre de campo enorme, corpulento, entró en una gran crisis, a tal punto que, en lo sucesivo, sus días transcurrían de un modo angustiante y en las noches no podía siquiera apagar la luz. Dijeron en el pueblo que comenzó como a consumirse y no pudo más con su vida y como al año falleció. Tampoco mi madre supo explicarme por qué…

Después de escuchar esta terrible historia, en la que mi madre dejó rondando la idea de que habría sido posible que el marido de Lucía tuviera algo que ver con la confección de esos mensajes maliciosos, sentí mucha bronca, creo que esa revelación no fue lo mejor que pudo haberme contado mi mamá a tan temprana edad, para decirme por qué llevaba el nombre de su madrina. Me pareció uno de esos cuentos de terror, de Edgar Allan Poe que había leído alguna vez, y que me causaron tanto miedo.

En aquel momento todo lo interpreté mal, sentí que al llamarme por el nombre Lucía me había trasmitido un gran pesar, el de una mujer que había optado por quitarse la vida, pero más tarde, con el correr de los años, la madurez y el análisis, como lo anticipé, la rabia se me pasó, se transformó en comprensión, hacia mi mamá y hacia su madrina.

Sentí además mucha pena de que las mujeres, en la época en que ocurrieron estos hechos, no contaran con la información y los recursos que sí comenzamos a tener nosotras, las de mi generación, que pudimos ir asimilando y aplicando los conocimientos adquiridos, aun pese a las corrientes que pretendieron mantenernos en situación de subordinación.

Hoy, estoy orgullosa de llamarme Lucía, pensando que ello en definitiva resultó un homenaje “al fin de cuentas”, que tal vez le hizo mi madre a quien recordaba como su alegre madrina.

Por cierto siempre me encontré muy alejada de la idea del suicidio.

El optimismo forma parte de mi ser, y si bien he vivido momentos de profundo y agudo dolor, ese sentimiento cesó luego de un tiempo, en que la quietud y la introspección retrocedieron, dando paso a la llegada del ave fénix que me permitió siempre resurgir, y como no puedo dejar de lado el humor también pensé, menos mal que me llamaron María Lucía y no me pusieron los nombres Celeste y Blanca porque si no, por haber nacido el 20 de junio, el Día de la Bandera, en la escuela mi sobrenombre hubiera sido “Belgrano” o “banderita”. ¡¡¡Ja, ja, ja…!!!

Para muchos Lucía es el nombre de Santa Lucía, “la iluminada por Dios”, para otros fue la ópera Lucía de Lammermoor, y para muchas mujeres fue el nombre de aquella mujer que inspiró la canción que compuso Joan Manuel Serrat y todas las Lucías deseamos haber sido ella.

Por último, alguien dijo: “el nombre somos nosotros mismos en labios de los demás”, y esto me permití transcribirlo porque me resultó encantador.

Aquí va una fotografía de mi mamá Amalia Argentina García.

La muerte cerebral (1982)

El 3 de junio de 2019 estando en Santa Ponsa, en Palma de Mallorca, por casualidad veo en la televisión que están dando aquella película de Almodóvar llamada Todo sobre mi madre, que me gustó muchísimo. No me detuve a verla nuevamente porque ya tenía programada otra actividad y me estaban esperando para salir, pero

ello bastó para que recordara, entre otras cosas, que de ese film extraje algunas situaciones que me llegaron muy especialmente, porque ellas me remontaron a otras que había vivido y así apareció el deseo de escribir sobre ellas.

Una de aquellas escenas resultó la donación de órganos que hizo una madre –papel que protagonizaba la actriz argentina Cecilia Roth–, quien donaba los órganos del cuerpo de su hijo adolescente, que había sufrido un accidente, que me parece que ella misma había presenciado, no lo recuerdo con exactitud. Había ocurrido en la calle, una noche bajo una lluvia intensa, a la salida del teatro cuando aquel jovencito fuera atropellado por un coche, cuando se dirigía afanosamente en la búsqueda de un autógrafo de la actriz principal de la obra.

Si puede hablarse de categorías de muerte, ya que los otros días me sorprendí escuchando a una escritora que se refirió a una muerte, la producida por veneno, calificándola como de medio tono, esta, en mi concepto, podría decirse que se enmarca en una muerte absurda y atroz.

Y me llegó tanto esa situación, justamente porque Cecilia Roth, en aquel personaje que encarnaba en la película, trabajaba en una institución que como centro único coordinaba y fiscalizaba las actividades de donación, ablación y trasplantes de órganos, tareas que en la Argentina realiza el INCUCAI.

Es que la paradoja fue que quien convencía a otras personas de donar los órganos de sus seres queridos, tuviera ella misma que encontrarse haciéndolo, sola, en un momento de su vida respecto de su hijo, su ser más amado. Y no era para menos.

Esta era una de las encerronas para mí, típicas, de las películas de Pedro Almodóvar.

La ablación de órganos y el trasplante o implante de órganos en mi mente ocuparon un lugar preferencial. Lo descubrí en la Facultad de Derecho, en un curso en la licenciatura en Criminología.

El profesor, Dr. Manuel García Reynoso, quien por entonces se desempeñaba como juez penal en San Martín, a quien no conocía, el día que tuve el gusto de hacerlo habló en su clase de ese tema, de la Ley de trasplantes nro. 21541 vigente en el país y de su decreto reglamentario nro. 3011/77 con una profundidad y un tono delicado que me impactaron y debo confesar que el tema en aquel momento me apasionó.

Creo que esto me ocurrió en 1982 y lo tenía tan presente por aquello del diagnóstico correcto que debía realizarse de la “muerte cerebral”.

Este diagnóstico era el resultado de aquellos procedimientos específicos que se exigían para poder extenderse el certificado de fallecimiento del dador, a los efectos de la ley, juicio que debía realizar un equipo médico integrado por un médico clínico, un cardiólogo y un neurólogo o neurocirujano, quienes establecían el cese total e irreversiblede las funciones cerebrales y que por cierto, esos profesionales no podían integrar el equipo que posteriormente podía llegar a intervenir en la ablación o el o los implantes.

El art. 21 de la ley y el art. 21 del decreto reglamentario establecían la comprobación de los signos y de las pruebas que debían realizarse de modo minucioso para garantizar el derecho a la vida del dador, y la documentación que debía labrarse, con la firma de los profesionales intervinientes y familiares presentes.

Para decirlo de una manera distinta, ese certificado era la confirmación del “no retorno” y podría decirse, aun de otro modo, del “no regreso” de la persona a su conciencia y a la vida normal, inexorablemente.

Era como algo muy fuerte para mi sensibilidad, el cerebro fue un tema que me atrajo desde el cuarto año de la escuela secundaria y su funcionamiento me interesó desde mi primera y hasta ahora única juventud.

Recuerdo incluso haber conversado este tema con el Dr. Federico Nieva Woodgate cuando se desempeñaba como fiscal de Cámaras de Morón, porque era un hombre con quien podía hacerlo, sea por su seriedad, sea por sus amplios conocimientos científicos, médicos y jurídicos, sea por la confianza que me inspiraba.

Humildemente, esto de sobrevivir en estado vegetativo o artificial no lo sentía, personalmente, como algo que pudiera considerarlo digno para mi propia vida, sino al contrario, totalmente opuesto al valor que para mí representaba en aquel tiempo y aún en el presente la libertad y las tomas de decisiones, en todos los aspectos de la vida.

No se me escapa que otras personas puedan tener otras concepciones contrarias absolutamente a la mía, y en ese sentido siempre voy a considerarlas muy respetuosamente, ya que considero que esas otras miradas, y así lo creo, pueden, las más de las veces, estar inspiradas en el amor y en concepciones espirituales distintas a las mías y lo contrario justamente sería no aceptar la libertad de los demás.

Mientras escribo estas líneas viene a mí el recuerdo de otra película en la que ocurría un accidente en el tránsito y la víctima, que resultó al igual que en el film de Almodóvar un joven, había resultado en ella atropellado también por un vehículo. Ese joven era protagonizado por el actor Darío Grandinetti, el médico que lo atendía en el hospital público al que había sido trasladado herido fue interpretado por el actor Luis Brandoni y, la enfermera asistente, su maravillosa colaboradora, era protagonizada por la actriz uruguaya China Zorrilla.

Recuerdo una escena, en que conversaban en presencia del paciente. En esa ocasión, era como que se daba por cierto que el joven moriría y en esa cuasiagonía Grandinetti movió su mano o rozó la del médico o de la enfermera apoyada en la camilla, no lo sé bien, tal vez estuviera presente alguna otra persona como el camillero y, sea quien fuere, quien percibió ese movimiento se sorprendió, alcanzó ese gesto para conmoverlos y alertar a todos. Se dieron cuenta de que el paciente los estaba escuchando y que, con ese casi imperceptible y diría que intencional gesto expresaba que estaba allí y que quería vivir.

El azar hizo que ese sutil movimiento del joven rozara a un otro u otra y ello alcanzó para su salvación. ¡¡¡Ese joven vivió!!!

Fue esta una de esas películas que me resultaron inolvidables, porque veía en ella cómo la vida y la muerte se debatían dentro de la cotidianeidad entre aquel médico y la enfermera, dos buenas personas que hacían en este país lo que podían con sus vidas privadas y con la profesión, dentro de la estrechez de ese hospital público, precario en cuanto a los elementos disponibles y grandioso desde el punto de vista del factor humano.

La realidad no ha cambiado aún y hoy, en este febrero de 2021, luego de releer el relato anterior al que había dejado descansar, como algo mágico me sucedió que recordé el nombre de esta película a la que estaba haciendo referencia fue Darse cuenta y entonces rápidamente me sumergí en Google y allí estaba, como esperándome la información acerca de ese film, comprobando así que su director fue Alejandro Doria, quien casualmente vivió en el edificio en el que yo habito, mencionándose además que la canción del film había sido “La maza”, justamente la de otro de mis admirados de siempre, Silvio Rodríguez, cuyas canciones y las de Pablo Milanés me acompañan amorosamente desde un casete y desde hacía muchísimo tiempo, tantas y repetidas veces.

Digresiones aparte y volviendo al relato, en esos cabildeos estaba cuando un tiempo después de aquella importante clase, que sobre la Ley de trasplantes dio el Dr. García Reynoso, en la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho, la vida judicial en Morón me colocó en la fuerte situación de tener que afrontar un episodio vinculado a esa muerte, y preparar la documentación correspondiente para que sean llevadas a cabo ablaciones y trasplantes de órganos.

Fue un sábado a la mañana, en que siendo la titular de la Secretaría nro. 3 del Juzgado en lo Penal 2, estaba de turno, y en esa oportunidad en que nos hallamos como “de guardia” con mi amiga Haydeé Tudisco, que en ese momento era auxiliar y con Graciela de Palo, que era oficial 5. to, esta última y yo decidimos ir a comprar unas “cositas” al centro comercial de Morón. Aclaro que en esos momentos no existían los teléfonos móviles.

Por cierto, mirando las vidrieras tardamos un rato en regresar y cuando lo hicimos, la Negra Haydeé, nuestra amiga y auxiliar, estaba como loca. Es que nos contaba, apabullada, que sonaban al unísono los teléfonos de los despachos del juez y el de la Secretaría. Esos llamados provenían desde una comisaría y desde un hospital, por un hecho de suma gravedad y las comunicaciones eran, como no podían ser de otra manera, insistentes y agitadas.

Se había impuesto en nuestras nóveles vidas ese sábado una carrera contra el tiempo y el destino sin que lo supiéramos.

Habían llamado a la Secretaría por teléfonos fijos, desde aquellos lugares, la comisaría y el hospital, comunicando la “certificación del fallecimiento” de una chica, muy joven, recién casada, que tuvo un aneurisma cerebral y que, ante ese cuadro, que el equipo médico calificó como “irreversible”, su también muy joven esposo autorizaba la donación de sus órganos. A estos llamados se agregaron los que con la premura del caso realizó el director del INCUCAI.

A escasos minutos de llegar a mi despacho, tuve arriba de mi escritorio las actas que se habían labrado en el hospital, al rato recibí en él al joven viudo que autorizaba la donación, a nosotras se nos partió el alma.

Recuerdo que estaba apoyado por su entorno familiar más íntimo, el propio y el de su esposa, y por supuesto venía junto a ellos el oficial de policía que había estado tramitando las actuaciones en la Comisaría.

Concurrieron a la Secretaría, además, todos ellos junto a la psicóloga del INCUCAI, que ya había sido previamente convocada desde el hospital y aun antes de que en el Juzgado nosotras tuviéramos noticia de los hechos. Ella había estado trabajando el tema de la decisión con aquella familia, que estaba sumida en una inconmensurable angustia.

La psicóloga me pareció una profesional fuerte y decidida y también cálida en su manera de expresarse, condiciones especiales por cierto, porque ella fue la encargada de llevar a cabo las conversaciones con los familiares de aquella joven, y al propio tiempo fue quien junto al personal policial nos proporcionó a nosotras toda la documentación que debía suscribirse para las presentaciones ante el INCUCAI, ya que este instituto además debía realizar otras diligencias por su parte, para poder coordinar todas las actividades médicas que se iban a desplegar, a partir de este suceso.

¡Ya existían en esos momentos “listas de espera”…!

La donación de órganos no obstante no era por aquella época un procedimiento muy habitual, sino más bien algo excepcional y aún muy discutido desde lo jurídico y diría también que desde lo filosófico y lo religioso.

Sin embargo, pese a sus cuestionamientos era ya un procedimiento legal y en este caso tuvimos cierta tranquilidad en relación con cómo había sucedido el hecho.

Se había producido en un accidente doméstico, la caída por una escalera, justamente, como consecuencia de ese aneurisma y la circunstancia de que los padres de aquella jovencita coincidieran con el consentimiento que debía brindar exclusivamente el esposo, quien además cumplía con los deseos de ella, que alguna vez les hubiera transmitido a todos, esa circunstancia nos ofreció un marco de cierto sosiego.

Por otra parte, tomamos conciencia de que además el joven estaba apoyado en la decisión que había tomado por sus progenitores, y todo ello nos brindó la certidumbre de que no estábamos en presencia del encubrimiento de una muerte violenta, dolosa o culposa, sino ante una verdadera tragedia familiar.

Diría que la Secretaría se transformó desde ese mediodía, lentamente y hasta el anochecer, en una sala de velatorio, en cuyo espacio, cruzado por el dolor, había personas presentes y también otras personas ausentes, por qué no decirlo.

Fue un lugar de acompañamiento íntimo, irremediable y fatal, que culminó ese día, luego de labrarse todas las actuaciones que correspondían en presencia del esposo, la psicóloga del INCUCAI, los padres de la joven y otros familiares más, en el Hospital Fernández, en la entonces Capital Federal.

Allí, en la guardia, me estaban esperando los médicos, y entregué personalmente la autorización judicial para la realización de los procedimientos que se habrían de practicar, es decir, la ablación de órganos y, al propio tiempo, su implante en pacientes receptores de estos, en uno o varios quirófanos ya preparados especialmente, en el que aguardaban los cirujanos, instrumentadores quirúrgicos y otros colaboradores.

En ese momento tenía 30 años de edad, era muy joven en años y en apariencia aún más. Recuerdo que los médicos del Hospital Fernández que me recibieron me invitaron a presenciar alguna de esas intervenciones quirúrgicas que realizarían, ellos también corrían contra el tiempo y, al escucharlos, el susto invadió mi persona, por supuesto rechacé ese ofrecimiento y raudamente me fui en mi autito, con la pavura a cuestas, y en soledad.

Toda la experiencia vivida había sido muy fuerte e intenté esa noche refugiarme y encontrar consuelo, en un lugar amigo.

Fue en vano, no alcanzó la calidad ni calidez de los dueños de casa –Beatriz y Hugo– para que yo pudiera atajar los sablazos que aquella noche recibí. Allí se encontraban reunidos un grupo de personas, algunas de ellas muy soberbias y las palabras de un engreído, que denotó una gran incomprensión e insensibilidad, en relación con lo que lamentablemente comenté que había vivido, quien por cierto apareció ante mis ojos como algo así como un “refrigerador”, ello me obligó nuevamente, a salir despavorida, llorando, huyendo en mi autito para, en definitiva, recluirme como hubiera correspondido haberlo hecho de inicio, en mi casa, aunque fuese sola y con el corazón partido.

Nuestra intervención en aquel caso para mí –aunque necesaria– fue horrible y resultó ser otra de las experiencias que me marcaron en el ejercicio profesional, por la precisión con la que tuvimos que confeccionar la documentación que debimos realizar, junto a mis fieles colaboradoras Haydeé y Graciela y por lo que, obviamente, subyacía en ese papeleo.

Por cierto hoy, no recuerdo exactamente qué órganos fueron donados además del corazón, y nuevamente me reservo otros detalles de aquel acontecer, que conmovieron diría que hasta el infinito mi sensibilidad, ya que algunas personas tuvieron el tupé, desde la ignorancia o desde la soberbia –en realidad no lo sé–, o desde la ausencia –tampoco lo sé, exactamente–, de poner en cuestionamiento el contenido de aquella ley, sobre la base para mí de sus convicciones cortas.

Ese día, con mis amigas Graciela y Haydeé estuvimos transitando durante diez horas un difícil sendero, el de la muerte cerebral, un certificado que acreditaba el inicio del proceso de la muerte y también por qué no mencionarlo, el de la esperanza de la prórroga de la vida o de la calidad de vida de una o más personas –como las dos caras de una misma moneda– y por supuesto agradezco a ellas dos aquel “predestinado acompañamiento”.

Y digo esto porque tal vez no haya sido casual habernos encontrado “de guardia”, juntas, ese sábado de turno, en la Secretaría nro. 3 del Juzgado en lo Penal nro. 2, sito en la calle Bartolomé Mitre al 900 de Morón, cuando en aquel nosocomio de la Capital Federal se sucedían aquellos tremendos hechos.

Las vueltas o, mejor dicho, el camino de la vida me cruzó nuevamente con aquel profesor, el Dr. Manuel García Reynoso, que me había enseñado y anoticiado de la existencia de la Ley de Trasplantes, y ese cruce ocurrió siendo ambos jueces de cámara, en los Encuentros anuales que reunían a todos los que nos desempeñábamos en los Tribunales Orales Criminales de la justicia nacional y federal de todo el país, cuando comenzaron a funcionar esos tribunales orales en 1993 y allí iniciamos con Manolo una hermosa amistad, en la que el relato de ese suceso, por supuesto, se hizo un lugar, oportunidad en la que le agradecí sus claros conceptos.

Vaya este relato y sin más correcciones en homenaje a Manolo García Reynoso, primero mi profesor y luego mi entrañable colega y amigo que falleció el 26 de junio de 2019, y acompaño aquí una foto que nos sacaron en uno de los Encuentros que mencioné, en Bariloche.

Acompaño además otra foto informal junto a mis amigas luchadoras: Haydeé y Graciela.

Han transcurrido muchos años, ha habido nuevas leyes vinculadas al trasplante de órganos…, la última nro. 24. 447, sancionada el 26 de julio de 2018, reglamentada el 7 de enero de 2019, se la llama Ley Justina por Justina Lo Cane que falleció el 22 de noviembre de 2017 esperando un trasplante de corazón. ¡Este es mi humilde homenaje a aquella niña!

Pero hay más...

Dije al inicio de este relato que, en aquella película de Pedro Almodóvar, Todo sobre mi madre, que luego supe que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, hubo otro tema que me atrapó, y este fue aquel monólogo improvisado del personaje de “Agrado”, que hacía la actriz española Antonia San Juan.

En una escena que protagonizó, explicaba al público del teatro, en el que resultaba asistente de las actrices estelares, que esa noche no podría verse la función por razones de fuerza mayor y que quien quisiera podía retirarse y se le devolvería el precio de la entrada o permanecer allí y escucharla, ya que ella hablaría de sí misma y haría una improvisación.

Y al cabo de unos momentos, en que se terminó el movimiento de aquellos que optaron por retirarse de la sala, Agrado comenzó a decir que se llamaba así, porque siempre quiso agradar a los demás, que se había rasgado los ojos, colocado prótesis de siliconas en las mamas, se había levantado los pómulos, etc., para ser una mujer más linda y precisaba, graciosamente, las cantidades de dinero que había gastado en aquellas operaciones, todo esto de un modo muy simpático y risueño, escuchándose de fondo, que el público reía a carcajadas durante aquella fabulosa para mí interpretación y la cámara además había registrado los gestos de algunos rostros de los integrantes del público.

Pero lo que más me gustó fue aquella frase que dijo casi al final: “No hay mujer más auténtica que aquella que más se parece a lo que soñó para sí misma”.

No sé si esta frase la escribí, exactamente... ¡¡¡pero su profundo mensaje me resultó sorprendente!!! Es que siempre pensé que las personas, cada una dentro de sus posibilidades, se construyen a sí mismas. Y, en definitiva, son lo que son, en gran parte, por lo que hicieron consigo.

Que es cierto también, que el entorno facilita mucho el camino, pero no es lo definitivo. La circunstancia personal ayuda y también en parte el azar, cuando cada quien desea ser como decide ser y trabaja para ello.

Repasando mis notas, advierto que cada día estoy más convencida de lo que afirmaba aquel personaje Agrado y pienso yo misma en el camino que he transitado en mi propia vida al respecto.

También vaya este homenaje a ese personaje. ¿Será de ficción o no?

Antonia San Juan

La danza, y otras cosas...

Escuché a un periodista en televisión decir que todo el mundo tiene una biografía que puede ser interesante para los demás y que solo deberíamos estar dispuestos a escucharlas. Me pareció una genialidad, como tantas otras cosas que percibo a diario, leo o escucho, y si bien no sé por qué ni cuáles habrán sido los disparadores, lo cierto es que aquí estoy, en esta tarde de confinamiento forzoso, trayendo a mi mente el recuerdo de mi profesora de danzas Luisa Grinberg.

Cuando la conocí, era una mujer grande, según los muy jóvenes, diría que de más de cincuenta años, yo tendría 6 años de edad y así la veía desde mi estatura, lo cronológico, y hoy debo decir que era también grande desde un punto de vista humanístico y artístico, sencillamente encantadora y su secretaria, que se llamaba Isabel, era su pareja y resultaba ello en esa época algo así como una relación prohibida que, no obstante constituir un secreto a voces, todos los que las rodeaban las respetaban.

El estudio de Danzas estaba en Ramos Mejía, sobre la calle Bolívar, un departamento muy antiguo en un primer piso, al que se accedía por una escalera de mármol blanca, que contaba con un despacho de recepción con escritorio, en el que atendía Isabel. Una habitación adyacente que funcionaba como vestuario, donde nos poníamos la malla de danza y las zapatillas y allí, en ese lugar que a su vez era como una sala de espera, justamente nos esperaban conversando quienes nos llevaban a las clases, ya que éramos todas niñas pequeñas.

A mí me llevaba mi tía Tota y no he podido dejar de valorar y admirar la paciencia y el compromiso que asumió conmigo… íbamos dos veces por semana, los martes y los viernes desde las 18. 00 horas y esto de llevarme a la clase de baile lo hizo por cierto durante varios y consecutivos años, diría muchos años, y debo reconocer que era un gesto de amor monumental, no lo hace cualquier persona por una sobrina, pero ella sí… ¡Cuántas cosas habrá dejado de hacer por mí!

Volviendo al estudio de danza, recuerdo que contaba aquel departamento con una sala de baile propiamente dicha, con barras en una de las paredes laterales y en las enfrentadas había colocados espejos muy grandes, que las cubrían íntegramente y hasta una altura de por lo menos 2 metros, lo que hacía ver el lugar más espacioso de lo que era en realidad.

Dentro del mismo salón, había una arcada y ella delimitaba dos espacios, uno más pequeño en el que también había colocadas barras y espejos, desde el cual la profesora nos enseñaba y marcaba los movimientos y pasos que nosotras, las alumnas, debíamos reproducir, en ese otro espacio más amplio en el que nos situábamos. No éramos más que seis o siete en la clase y una de ellas, la de más edad, se llamaba Rosa, un día dejó de venir. Al cruzar por un paso a nivel, del ferrocarril Sarmiento en Haedo, cuando se dirigía sola a la escuela fue atropellada por el tren y aquella tragedia fue algo que Luisa Grinberg nos debió comunicar y por supuesto fue algo muy fuerte para nosotras que nunca la pudimos olvidar.

Es más, creo que el miedo que me produce cruzar un paso a nivel aún hasta ahora se vincula con aquel episodio e incluso, si una película comienza con la visión de una vía de tren y la presencia de chicos cerca de esta, esa sola escena me causa una gran intranquilidad, en realidad un estado de alerta que solo se disipa cuando verifico que el ferrocarril pasó y ningún niño fue atropellado por la formación.

Regresando a las clases de danza, viene a mí que siempre la iniciábamos con una rutina y todos los días íbamos incorporando nuevos movimientos, con una música muy suave de fondo. Si bien allí estudiábamos danza clásica con esas zapatillas de punta, de color rosa, bellas y odiosas que son las responsables de mis actuales juanetes, hacíamos además en la segunda parte de la clase danza moderna.

Esta era algo nuevo, y Luisa Grinberg en esa época fue una de las pioneras en la Argentina, y debo decir que además de bailarina era coreógrafa y directora de conjuntos artísticos infantiles, discípula de Ana Itelman y de muchos otros que buscaban en la danza nuevos modos de expresión. María Fux, en ese tiempo, trabajó en el desarrollo de la danza terapia y todo esto ocurrió para mí y lo viví en la década de los años sesenta.

Siguiendo con el lugar en el que bailábamos, recuerdo que los pisos del estudio eran de madera y estaban muy bien cuidados, ya que no podía haber en ellos alguna astilla que nos alcanzara a lesionar, no sé cómo los tratarían en ese tiempo, ya que no existía el plastificado, bueno… recuerdo esos pisos siempre impecables. Esta academia a la que iba desde tan pequeña era en realidad como una sucursal o apéndice de un estudio enorme e importante que tenía montado Luisa Grinberg, en su propia casona, en la zona del barrio de Flores.

Allí concurrí algunas veces, a ensayos de lo que sería un ballet especial, creado por ella misma y otros colegas, incluso de otras nacionalidades que conformaron el Centro de Investigación, Estudio y Experimentación de la Danza, era un ballet de danza moderna, que entre otras cosas se destacaba porque no todos los bailarines hacían los mismos pasos al unísono, sino que si bien había normas, estas no eran tan rígidas como en la danza clásica y para mi gusto resultaban un arte y estilo mucho más expresivos.

Sin duda era algo singular, muy creativo y avanzado para la época. Las mallas de danza de distintos colores, brillantes, que iban adheridas a los cuerpos conformaban, junto a telas glamorosas, gasas y sedas que las cubrían de modo irregular, algo estéticamente muy hermoso y allí la improvisación y el movimiento de las telas tenía un lugar preponderante, todo ello conformaba un lenguaje que tenía efectos visuales espectaculares.

Recuerdo alguna vez haber ido a ver bailar a mi profesora Luisa Grinberg y a aquel ballet que integraba y dirigía, sobre una plataforma en los lagos de Palermo, fue de noche y me resultó aquello un espectáculo realmente maravilloso. Durante aquellos años bailamos en teatros e incluso en televisión y esas experiencias para mí resultaron importantes.

Supe por entonces quiénes eran Rudolf Nuréyev y su pareja de baile Margot Fonteyn, luego quiénes eran Maya Plisétskaya y Jorge Donn.

Recuerdo especialmente al primero, porque me había parecido asombroso que, estando en París, se hubiera rebelado contra la Unión Soviética y pedido asilo político a los policías franceses, y del último porque era argentino, nacido en El Palomar, muy cerca de mi domicilio de la infancia, había sido alumno de María Fux y se había ido a bailar a Europa donde triunfó junto a la bailarina rusa mencionada, entre otras, y lo pude llegar a apreciar muchos años después, cuando en 1981 demostró todo su estilo en aquella memorable película Los unos y los otros, en la que bailó de un modo exquisito “El bolero de Ravel”.

Sin embargo, a la danza la dejé. Abandoné esos estudios a los 14 años de edad, porque creo que me pasaron muchas cosas.

Por un lado, sentía vergüenza en aquel momento de la exhibición de las formas de mi propio cuerpo ante el público. Aunque había bailado con este cubierto con la clásica malla negra, resultaba para mí una sensación de incomodidad que me era difícil superar, el exceso de pudor me venció. Por el otro, para ese momento odiaba las zapatillas de punta, eran muy bonitas, pero me hacían doler mucho los pies.

Todo esto no se lo dije a nadie, ni siquiera a mi tía Tota, que por supuesto lamentó mucho mi decisión.

Pero, además, esa determinación coincidió con hechos muy puntuales en mi vida, la muerte de mi abuela Teresa, la primera pérdida importante. Con el cambio del colegio secundario. De uno religioso, privado y solo de mujeres pasé al público y mixto, el Manuel Dorrego de Morón. También me retiré de la Iglesia católica como institución, todo ello por mis propias y secretas decisiones.

Obviamente sufrí en ese momento una crisis muy grande, abandoné aquella etapa mística que atravesamos muchos jovencitos y jovencitas en ese tiempo, el mío era el deseo de convertirme en monja para servir a Dios y a los niños, en mi imaginación del África, para pasar luego al alejamiento total, primero de la capilla del colegio, de la parroquia de Ramos Mejía después y como ya lo dije de la Iglesia en general.