Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

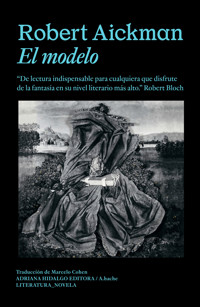

- Herausgeber: Adriana Hidalgo Editora

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Literatura

- Sprache: Spanisch

Un viaje extraño y fantástico de una niña por la Rusia zarista con la esperanza de convertirse en bailarina clásica. Un obra maestra póstuma del gran escritor inglés. Este hipnótico relato, subtitulado «una novela de lo fantástico», nos cuenta el extraño viaje de una niña a lo largo de la Rusia zarista. Guiada solo por sueños y promesas, Elena abandona su hogar y atraviesa paisajes y territorios habitados por extraordinarios personajes y creaturas, en la esperanza de convertirse en bailarina clásica. Simbólica, fantástica, mítica, «El modelo» fue elogiada como una obra maestra al publicarse póstumamente.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 153

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Aickman, Robert

El modelo / Robert Aickman

1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Adriana Hidalgo editora, 2023

Libro digital, EPUB - (Literatura_novela)

Archivo Digital: descarga

Traducción de: Marcelo Cohen

ISBN 978-987-8969-71-8

1. Narrativa inglesa. 2. Literatura fantástica. I. Cohen, Marcelo, trad. II. Título.

CDD 823

Literatura_novela

Título original: The Model

Traducción: Marcelo Cohen

Editor: Mariano García

Coordinación editorial: Gabriela Di Giuseppe

Diseño e identidad de colecciones: Vanina Scolavino

Imagen de tapa: Rosana Schoijett, C #86 (Los tesoros de los grandes museos nacionales, Argos, 1955), 2015

Retrato de autor: Gabriel Altamirano

© The Estate of Robert Aickman, 1987

© Adriana Hidalgo editora S.A., 2023

www.adrianahidalgo.es

www.adrianahidalgo.com

ISBN: 978-987-8969-71-8

Prohibida la reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial. Todos los derechos reservados.

Disponible en papel

Toda historia es ficción, como toda ficción es historia.

Benedetto Croce

Elena se estiró en la silla separando las piernas todo lo que le permitía la falda. Había abandonado incluso la sencillísima tarea de arrancarles los cabos a las cerezas, que estaban a punto de ser sumergidas en el alcohol más fuerte a fin de sostener a la familia y sus amigos durante el invierno, para el que faltaba una semana o a lo sumo dos. Alzó una mirada casi perpendicular al techo moteado. Ciertas veces deseaba resueltamente ser un chico, aunque no un chico como sus hermanos, Gregori y Boris.

Con apenas un año de diferencia entre ellos, Gregori y Boris eran enormemente mayores que Elena: tan buenos como maduros desde que ella los conocía, o tan malos. Aunque solo un poquito menor que Boris, su querido amigo Mijaíl, el hijo del cura, no era maduro; escribía poemas épicos, pintaba cuadros misteriosos tan pequeños como largos eran los poemas, tocaba la balalaika y, cuando no podía oírlo nadie, cantaba. Canciones sacras, por supuesto, pero a veces, cuando andaba con Elena por bosques y prados, canciones más personales y, como Elena sabía muy bien, personales para ella. Se le hacía difícil imaginar a Mijaíl maduro algún día, aun si ya le habían salido al paso varias transformaciones horribles en gente de confianza.

Boris, el menor de sus hermanos, le llevaba tantos años que ella se preguntaba cómo había llegado a nacer, siquiera, y también se lo preguntaban muchos otros, incluidos algunos a quienes el asunto había concernido en lo íntimo. Después de Gregori y Boris había habido muchos abortos y varios niños nacidos muertos.

La mejor amiga de Elena, Tatiana Ivanovna, sugería que tal vez había sido cambiada en la cuna: por un retoño de gitanos, o de la nobleza, o de hadas, o de espíritus.

–Espíritus felices –decía Tatiana, que siempre era alegre y amable.

–No parezco muy gitana, pienso –decía con gravedad Elena, que era una rubia poco menos que albina.

Pero las otras posibilidades persistían, y había muchas más. Los niños inseguros de su origen abundaban. Elena sabía que era esperable. No se lo había dicho nadie. Lo sabía.

Uno habría supuesto que, siendo la menor y habiendo llegado tan tarde, Elena había sido mimada y consentida, quizás hasta el estrago. No era el caso. Su madre era una mujer gastada y abatida, prácticamente una inválida. Su padre, el mejor abogado de la pequeña ciudad, estaba muy ocupado intentando cobrar sus honorarios para que la familia pudiera sobrevivir. Con la mayoría de sus clientes casi siempre al borde del impago podía permitirse pocos placeres, y la familia lo mismo. En un tiempo había sido un gran deportista. De ese modo había obtenido patrocinio, y el número y la importancia de los clientes habían crecido, por reincidentes que fueran.

A estas alturas Gregori estaba en el ejército a gran distancia y le iba bien; y Boris en un seminario, informando muy poco. Todos los curas que Elena había conocido, incluido el padre de Mijaíl, eran hombres fornidos, musculosos, visiblemente semejantes de Boris; tan dispuestos a enfrentarse a un bellaco en el mundo material como a combatir los demonios de la pereza y el orgullo en el espiritual.

En la casa vacía, por largos periodos Elena acaso habría quedado totalmente olvidada y hasta desnutrida de no haber sido por Bábaba. Bábaba era nana y niñera, institutriz y preceptora, madre, abuela, ángel de la guarda y tantas otras cosas que Elena había perdido la cuenta. Era Bábaba quien ahora había puesto a Elena a arrancarles los cabos a las cerezas.

Una dificultad era que, al contrario de lo esperado a primera vista, los cabos sencillamente no se separaban sin arrastrar la mitad de la cereza; de modo que pronto la tarea básica le pareció a Elena absurda. Era de las que tomaban ese tipo de decisiones muy rápido (solo cuando las circunstancias lo justificaban, por supuesto). Sin embargo en el caso presente, como tan a menudo en la vida, había una simple explicación de hecho: las cerezas apartadas para sumergir en alcohol fuerte eran las juzgadas demasiado toscas, duras y en general inferiores para presentarlas en la mesa de los Timorasiev.

Era Cocinera quien había separado las cabras de las ovejas; Cocinera, que no tenía otro nombre que Cocinera, y no lo había tenido nunca ni habría podido tenerlo. Cocinera le había arrojado las frutas a Bábaba como una perdigonada, indicando que para el final de esa tarde las quería listas para destilarlas, predestilarlas o un paso aun anterior y esencial. Cocinera tenía las manos demasiado llenas para quitar los cabos de las cerezas y esos días la pinche de cocina, Asmara, estaba con una tos tan fuerte que le impedía trabajar. Asmara se pasaba el tiempo en un rincón, en cuclillas, entre toses y arcadas. Probablemente se la habría provisto de textos consoladores si hubiera sido capaz de leer. Elena, apenada, a veces le deslizaba en secreto un bombón, emanado en última instancia de la hermana del cura, Tosha, que hacía bombones el día entero, verano e invierno, y los vendía donde pudiese, los regalaba si se sentía inclinada o si era preciso volvía a fundirlos.

Por lo tanto Cocinera habría tenido las manos bastante llenas en cualquier caso, pero, tal como eran las cosas, durante días el trabajo había sido incesante porque se esperaban visitas, y extranjeras, si bien de viejos amigos.

Elena no olvidaría nunca que fue precisamente en aquel momento, sin sentido, cuando ella tenía los ojos en el techo sin ver nada y entre las piernas abiertas el cubo de cerezas mutiladas, que Herr y Frau Barger von Meyrendorff entraron a la casa por la puerta que usaban proveedores, niños y gallinas. Habían llegado un día y tres cuartos antes debido al nuevo ferrocarril, ¡en todo aspecto superlativo! Papá había pasado por alto que ese ferrocarril existía o estimado muy mal su funcionamiento. A fin de reducir la cantidad de problemas y demandas, la familia Timorasiev no usaba el tren.

–Ma petite! –exclamó Frau Barger von Meyrendorff, y estrechando a Elena en sus brazos la alzó hasta dejarle los pies a muchos centímetros del suelo–. Chérie! –jadeó, mientras le cubría de besos la cara y el cuello puerilmente desnudo.

–No pudimos conseguir paso por la puerta delantera –dijo Herr Barger von Meyrendorff, encantado.

–Pero, con tus hermanos a miles de leguas de distancia y posiblemente sin idea de volver nunca, o no por un tiempo muy largo, para nosotros tú ahora eres casi la cabeza de familia –bromeó Frau von Meyrendorff dejándola al fin más o menos de pie.

–Hemos traído regalos para Elenita –exclamó Herr von Meyrendorff, radiante de sentimiento–. Ahora es una persona importante.

Tendía un objeto de colores que había estado escondiendo bajo la levita.

–Merci beaucoup –dijo Elena, educada, aunque aún resollando un poco–. ¿Qué es? –dudó de tomarlo en las manos sin primero adivinar, aunque su amiga Tatiana lo habría agarrado en seguida sin preguntar nada.

–Tienes tres oportunidades para descubrirlo –gritó Herr von Meyrendorff elevando innecesariamente el objeto más allá del alcance inmediato de Elena.

–Es una linterna mágica –dijo Elena, menos seriamente que cuando hablaba con Tatiana y hasta con Mijaíl; más a la manera despreocupada que les gustaba a los adultos y usaban entre ellos cuando no estaban llorando o furiosos.

–No.

–Es un juego divertido.

–No. Erraste otra vez. No es para nada un juego. –Herr Meyrendorff estaba a punto de reventar de alborozo sofocado.

–Es una fruta. Como un popomack. [1]

–Casi acertado, damita. Pero no un popomack. Es un ananá.

Elena nunca había visto una piña, ni siquiera un dibujo, ni había oído que existiera.

–¿Y eso que es? –preguntó ella, recelosa.

–Es una fruta muy grande, muy selecta, chérie –explicó Frau von Meyrendorff con ternura–. La cortas en rodajas con un cuchillo de plata, te la comes toda, hasta el último trocito, y te dará suerte.

Desde luego, la gente grande siempre usaba esas últimas palabras cuando querían caer simpáticos y dar la impresión de que lo pretendían; y hasta el momento las palabras nunca habían significado gran cosa.

–Sí, te la comes toda –dijo Herr von Meyrendorff con enorme doble énfasis y acaso también con doble sentido–. No le das nada a nadie.

–Salvo unos trocitos minúsculos a nosotros –intervino alegremente Frau von Meyrendorff.

–Pero a escondidas –dijo Herr von Meyrendorff con el mismo énfasis colosal–. Tienes que guardar el secreto o irán trocitos de ananá a manos equivocadas.

–Les daré pedacitos a Tatiana e Ismena, y a Clémence y a Mijaíl –dijo Elena.

–Sí, a ellos –definió por omisión Frau von Meyrendorff.

–No cantaré ‘agárralo’ porque es un poco espinoso –dijo Herr von Meyrendorff–. Si las extiendes, te lo pondré entre las manos.

Sin convicción Elena hizo lo que le decían.

–Ay –se quejó–. Parece un puercoespín.

–¿Cuántas veces has tenido un puercoespín en las manos? –preguntó Frau von Meyrendorff.

–Una sola –respondió sinceramente Elena–. Pero dos minutos enteros. Luego dio un salto y se escapó.

–Dommage –dijo Frau von Meyrendorff–. Pero no importa. Yo también te traje algo. Deja el puercoespín en el suelo y acepta un regalo mío. Mi regalo está envuelto en papel de plata y atado con una cinta púrpura y debes prometer no abrirlo hasta que estés totalmente sola en tu cuartito.

De hecho la habitación de Elena estaba lejos de ser un cuartito, y justo encima había toda una planta de desvanes vacíos; muchos. Elena no estaba nada segura de cuántos eran. Por otro lado no le cabía duda de que estaría sola en su habitación. Casi siempre estaba sola allí. Ni a Bábaba se le había permitido siquiera una vez dormir con ella. La madre de Elena tenía obsesión por la higiene, y desde siempre. Una vez más extendió las manos blancas.

–Tienes manos y muñecas de artista, pequeña mía –dijo Herr von Meyrendorff con cierta seriedad.

Elena se miró las manos, pasmada y deslumbrada por un segundo pero confundida. Mijaíl había intentado enseñarle a pintar y dibujar, a escribir poesía y cantar, pero con escaso éxito, y tristemente había concluido que ella nunca sería en absoluto una artista. Se lo había dicho con toda la bondad del mundo, y había llorado.

–No olvides que debes prometerlo –dijo cortés Frau von Meyrendorff.

–Lo prometo –dijo ella sin pensarlo mucho.

Y entonces tuvo el regalo en los brazos. De alguna forma, en algún lugar, Frau von Meyrendorff había logrado ocultarlo. Pesaba menos de lo que había esperado, pero el papel de plata relucía y destellaba en la luz menguante, el resplandor del otoño como lo llamaban todos en todas partes y todo el tiempo.

–¡Elena Andreievna Timorasieva! –clamó una voz clara desde las ya más densas sombras de la casa–. Donnez-moi cet objet là inmédiatement!

Pero, por la misericordia de los Santos, era el horrible ananá espinoso lo que Bábaba señalaba implacablemente, no el misterio plateado que Elena apretaba contra el pecho.

–Esa no es comida para una niña –proclamó Bábaba, la compasiva.

–Es el alimento más sano que puede comer una niña, y también una persona adulta –dijo Herr Barger von Meyrendorff, con las mejillas arrebatadas hasta donde dejaba ver el ocaso–. La vida es demasiado corta para cualquier abstinencia.

–No estoy hablando de adultos –dijo Bábaba–. A los pequeños hay que protegerlos y defenderlos de toda clase de novedades e impurezas, especialmente a las niñas.

Bábaba apretaba valerosamente el ananá contra el pecho, con espinas y todo, tal como Elena sujetaba el misterio plateado.

–¡Impurezas! ¿Cómo se atreve a emplear semejante palabra? –replicó Herr von Meyrendorff, ahora con la cara más morada que roja–. ¿No tengo yo siete hijas, seis ya en edad de virtud?

–Sí, es cierto –confirmó Frau von Meyrendorff.

–La que decide qué se ha de comer en esta casa, qué se ha de hacer y sentir y qué se ha de pensar es Madame. Pero yo estoy más cerca de Madame que una sombra, y también más cerca que una sombra de Elena Andreievna.

–¡Devuélvame en seguida esa fruta! –exigió Herr con Meyrendorff avanzando por el ocaso hacia Bábaba, presumiblemente para tomar posesión.

–Amadeus, contrólate –recomendó Frau von Meyren-dorff.

Pero la actitud de Herr von Meyrendorff se había vuelto tan alarmante que, poderosa como era, Bábaba decidió ganar tiempo.

–Cuando Madame haya acabado de descansar le llevaré el objeto. Ella tendrá la última palabra sobre el tema.

–No –dijo Herr von Meyrendorff–. Devuélvame la fruta ahora mismo y, si mi esposa concuerda, seremos nosotros quienes se dirijan a Madame Timorasieva en persona.

Pero para entonces Elena se había deslizado en la oscuridad. Aferrada al paquete plateado, subió un tramo de escaleras tras otro, abrió la puerta de su enorme dormitorio, la cerró con cuidado como había indicado Frau Meyrendorff y se arrojó en la gran cama. Nunca había habido para ella una situación intermedia entre la cuna estrecha y esa cama tenuemente pintada que habría podido albergar doce Elenas, tres en la cabecera, tres a los pies y tres de cada lado, como en un dibujo.

Despacio y con esmero desató la cinta de seda y desplegó el papel plateado, el más fino y abundante que había visto nunca. Dentro había otro papel de envolver, oscuro en la oscuridad. Imposible saber de qué color era. Y en el centro de todo había un simple libro.

Elena había esperado algo completamente nuevo e ignoto, bien extravagante, bien instructivo, porque a menudo era una niña seria. Se sentía extremadamente decepcionada. Temió incluso que el libro pudiera estar en alemán, del que creía no saber más que una palabra, que había aprendido hacía poco y era Kirschwasser. Pero no: al menos él parecía estar en francés. Mammá siempre había insistido en que la comunicación doméstica y social fuera en francés, y con todos los visitantes que hablaran francés, vinieran de donde viniesen. Al último resto de luz diurna solo pudo distinguir el título: Les Coryphées de la petite cave. [2] No comprendía mucho más.

Dejó el libro sobre la cajonera de al lado de la cama y se aplicó en doblar el papel de plata en el arreglo más neto posible; luego también plegó el otro papel. Casi del todo a oscuras depositó el papel y el libro en una útil cavidad que había encontrado y agrandado en un panel de la pared detrás del icono. No era un escondite del todo secreto, pero un adulto probablemente tendría que mover el icono para llegar, lo que habría sido un sacrilegio.

Al final Bábaba iría a buscarla con una lámpara, pero Elena sabía que entretanto atendería a Madame, en quien recaía su primera obligación y cuyas necesidades y órdenes eran imprevisibles aun cuando estaba dormida. La llamita que alumbraba el icono no alcanzaba ni para leer en francés y Elena no tenía nada que hacer sino estirarse el pelo y el vestido y pensar. Ya era una pensadora consumada. En ocasiones decidía que ella pensaba más que todos los habitantes de la casa juntos. Se pasó la fina cinta extranjera entre los dedos una y otra vez, alrededor y hacia atrás, cuidando sin embargo de no plegarla, arrugarla o echarla a perder. Al cabo, un largo de fina cinta púrpura podía ser útil casi para cualquier cosa.

No fue Bábaba quien apareció sino Frau von Meyren-dorff. Entró echando humo como una locomotora que hubiera subido una cuesta larga y empinada. Llevaba una lámpara, si bien los huéspedes rara vez conseguían sacar lámparas de las habitaciones sin autorización. La luz le iluminaba bellamente el pelo rojo y dorado, los grandes ojos castaños, la nariz larga pero tersa y la amplia boca.

Lo primero que hizo fue dejar la lámpara junto a la cama, sobre la cajonera donde, mejor que no lo supiese, había estado poco antes su regalo, y lo siguiente fue estrechar de nuevo a Elena en sus brazos, tanto que Elena tuvo que alisarse otra vez el pelo y el vestido, al menos eso.

–¡Mi amorcito! –borbotó–. ¡Cariño mío! ¡Muñeca de seda, preciosa mía!

Elena recordó que, salvo una, todas las hijas de Frau von Meyrendorff ya estaban crecidas y probablemente a no fácil alcance de sus brazos.

–Gracias por el libro, Frau von Meyrendorff –dijo Elena en cuanto pudo articular palabra.

–¿Dónde está? –preguntó Frau von Meyrendorff paseando por la habitación una mirada ansiosa pero sin recoger la lámpara, que siseaba un poco y daba un olor notorio.

–Lo he guardado –dijo Elena, diplomática–. Está con mis tesoros.

–Y haces muy bien –dijo Frau von Meyrendorff, aunque aún mirando alrededor, como si el libro pudiera salir caminando, como en el conocido cuento–. El tema es algo complejo para una niña, pero preveo que no serás una niña siempre, y cuando lo dije Amadeus, mi marido, estuvo de acuerdo.

–Por cierto que no –dijo Elena–. Espero casarme y tener al menos tantos hijos como usted, Frau von Meyrendorff.

–No estoy segura de que el libro vaya a ayudarte en ese sentido –dijo Frau von Meyrendorff con una risita entre dientes.

–Bábaba dice que en ese sentido ayuda todo, y las cosas que no ayudan hay que rechazarlas.

Elena se estaba pasando el peine por el pelo, de nuevo enredado.

–Bábaba es una mujer que no se ha casado, Elena. No puedo dejar de señalártelo.

–Pero es muy sabia y bondadosa. Yo cuento con ella para todo y Mammá también. Bábaba sabe todo lo que me para mí es útil saber. Eso siempre me lo dicen y también me lo dice Mammá.

–Tu Madre y yo fuimos a la escuela juntas, Elena, sabes. Fue en París, la capital de Francia.

–Sí, lo sé, Frau von Meyrendorff, aunque Mammá no habla de eso.

–Había chicas inglesas y chicas españolas, además de francesas, alemanas y rusas. Hasta había una chica de la India. Contaba como inglesa, claro. ¡Cómo la queríamos todas!

–Yo quiero a Mijaíl, Frau von Meyrendorff, aunque es mucho mayor que yo.

–Estoy segura de que es muy buena elección, Elena, y no dudo de que hasta ahora lo has guardado para ti.

–Sí –dijo simplemente Elena.

–Déjame ayudarte con ese peine, mi niña. Qué cabello abundante y claro tienes. Es como de lino.

Elena hundió la cara en la ceñida blusa blanca de Frau von Meyrendorff mientras la mujer le daba breves pasadas de peine por la coronilla.

–Mijaíl dice que tengo el cabello de un ángel de pintura italiana –murmuró Elena, casi incapaz de hacer que las palabras se oyeran.