Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: SAGA Egmont

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

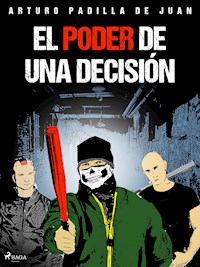

Para Sebastián, ir cada día a clase es un auténtico infierno. El Gato y su pandilla de neonazis le hacen la vida imposible. Sebastián quiso ser como ellos en algún momento, pero se dio cuenta de que no compartía su manera de ver el mundo. Ahora Sebastían tiene un paquete con información muy delicada que incrimina a El Gato y a su banda en un crimen que ocurrió un tiempo atrás. Los neonazis insultan, pegan y humillan a Sebastían para que les entregue el paquete, pero este se resiste. Hasta que deciden ir más allá y secuestran a un amigo suyo. El chantaje es claro: si quiere volver a ver con vida a su amigo, debe entregarles el paquete.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 123

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Arturo Padilla de Juan

El poder de una decisión

Saga

El poder de una decisión

Copyright © 2006, 2022 Arturo Padilla de Juan and SAGA Egmont

All rights reserved

ISBN: 9788726959314

1st ebook edition

Format: EPUB 3.0

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

www.sagaegmont.com

Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com

CAPÍTULO 1

El autobús escolar se detuvo en su última parada. Las compuertas se abrieron y bajó el único alumno de secundaria que todavía quedaba dentro.

—¡Hasta mañana, seboso! —oyó tras de sí.

Sebastián ni se inmutó. Ya estaba acostumbrado a esa despedida del joven conductor, así que empezó a caminar hacia su urbanización sin contestar.

—Por cierto, bonito look... —escuchó al cabo de unos segundos.

Esta vez, Sebastián se giró. Las compuertas del autobús se estaban cerrando y el reflejo del sol vespertino en sus cristales le obligó a bajar la cabeza. No había podido ver al conductor después de pronunciar sus últimas palabras, pero no le era difícil hacerse una imagen mental de su sonrisa burlona y provocadora. Se llamaba Óscar, y era el típico joven —con rastas y afición a toda clase de hierba— que no tomaba en consideración a nadie y mucho menos a chavales como Sebastián, que tenía el nulo respeto de sus compañeros de clase.

Esperó a que el autobús desapareciera por la bajada de la carretera.

La urbanización estaba situada en un altiplano del pueblo y se encontraba a una distancia considerable del núcleo urbano. No había sido fácil conseguir que el transporte escolar llegara hasta allí, pues Sebastián era el único alumno que vivía en una zona tan apartada. Pero sus padres, tras mucho pelearlo, consiguieron llegar a un acuerdo con el colegio.

Cuando se dejó de escuchar el ruido lejano del autobús, Sebastián suspiró resignado mientras abría su mochila y sacaba una gorra.

Antes de ponérsela, se pasó la mano por su luciente cabellera, notando los bultos de los chicles que le habían enganchado por toda la cabeza. Tomó la calle principal de la urbanización recordando sin querer cómo había sucedido el incidente.

Todo había ocurrido en el trayecto de vuelta del autobús. El Gato, aprovechando que la monitora estaba distraída, se había levantado de su asiento sigilosamente y le había pegado en el pelo el chicle que estaba mascando. Eso provocó las risas de su cuadrilla, que se intensificaron al ver la mirada rabiosa de Sebastián y sus esfuerzos por despegarse el chicle. Tras comprobar que su acción había tenido el éxito esperado, El Gato no dudó en repetirla al cabo de pocos minutos. Las risas aún resultaron mayores, y CJ, Román y El Nieto se animaron a hacer lo mismo que su amigo.

“¿Me queréis dejar tranquilo de una vez?” repetía Sebastián a medida que acumulaba chicles en la cabeza.

Pero de nada servían sus quejas. Las carcajadas y las burlas fueron constantes hasta que el autobús frenó en la parada donde se bajaban El Gato y sus colegas. Sin ellos, el resto del trayecto había sido mucho más tranquilo.

—Sebastián, ¿qué te ha pasado en el pelo? —le preguntó una vecina de la urbanización que se dirigía a la parada del autobús.

—¡Nada! —respondió bruscamente sin dejar de caminar.

Se puso la gorra inmediatamente. No quería ser visto por sus vecinos y tener que dar explicaciones. Y lo más importante, su madre no podía ver el estropicio que tenía en el pelo.

La calle principal tenía el margen izquierdo sin urbanizar. En lugar de casas, vastas extensiones de cultivos se añadían al paisaje natural de la zona, formado por densos bosques de pinos, encinas y madroños.

Mientras caminaba, Sebastián contempló la gran cantidad de inmigrantes que trabajaban sin descanso en aquellos campos recogiendo rutinariamente lechugas. Prestó atención a sus caras de resignación y aguante porque en cierto modo se identificaba con lo que pudieran estar sintiendo.

Al llegar a casa, subió rápidamente las escaleras.

—¡Sebi, te tengo dicho que avises cuando llegues! —dijo su madre desde la cocina al escucharle subir.

—¡Vale, lo tendré en cuenta!

—¿Cómo te ha ido en el colegio?

—Bien, como siempre —contestó sin creerse sus palabras.

Entró en el lavabo, todavía con la mochila en la espalda, y cerró la puerta con el pestillo. Se situó enfrente del espejo y estuvo contemplando su cara pálida y demacrada durante unos segundos. Tenía el semblante tenso. Sus ojos declinados y vidriosos evidenciaban la tristeza interior que no era capaz de expresar. Se quitó la gorra lentamente, dejando al descubierto su cabellera castaña. En poco tiempo, localizó media docena de chicles enredados en su pelo y probó despegarse alguno con cuidado, pero el dolor era tan insoportable que dejó de intentarlo. Solo existía una alternativa: raparse.

Al salir del lavabo, volvió a escuchar la voz de su madre:

—Sebi, cuando venga tu padre del trabajo nos iremos a comprar. Tienes la merienda en la cocina. Que no se te olvide.

Sebastián se miró el reloj. Faltaban diez minutos para que su padre regresara a casa.

—De acuerdo, mamá. Tú estate tranquila, que bajaré a merendar cuando pueda. Déjame también algo de dinero, porque iré a la peluquería más tarde.

—¿A la peluquería?

—Sí, he decidido cortarme el pelo —anunció Sebastián mientras se apoyaba en la barandilla de la escalera.

—¡No me lo puedo creer! —exclamó su madre asombrada—. ¡Por fin me haces caso y te cortas esa mata que tienes en la cabeza!

—Ya sé que nunca te ha gustado que me dejara crecer el pelo…

—¡Pues claro que no! Los chicos jóvenes tenéis que llevar el pelo bien corto. Como tú lo llevabas el año pasado.

Sebastián cursaba 4º de la ESO y no se había rapado desde hacía un año, precisamente para evitar cualquier relación con su pasado.

—Te dejaré diez euros al lado de la merienda —le indicó su madre—. Estoy muy contenta de tu decisión.

—Mamá, no seas pesada —dijo Sebastián molesto.

—Está bien —se resignó—. Supongo que tendrás suficiente gasolina en la moto para ir hasta el pueblo.

—Pues ahora que lo pienso, creo que tengo el depósito casi vacío.

—¡Y después dices que no sea pesada! Si no te lo llego a recordar, te quedas con la moto a mitad de camino. Es que tengo que estar en todo —su madre suspiró—. Te dejaré al lado de la merienda otros diez euros para la gasolina.

—Gracias.

Dando por finalizada la conversación a voces, Sebastián entró en su habitación y cerró la puerta. Se tumbó en la cama boca arriba, y extendió sus brazos para ponerse las manos debajo de la nuca. Como quería relajarse, cerró los ojos despacio y respiró hondo, destensando así todos los músculos.

También hubiera preferido dejar la mente en blanco, pero, sin poder evitarlo, le vino a su memoria la desagradable experiencia que había vivido ese día en el autobús. Se había sentido especialmente humillado, ya que apenas había tenido ocasión de defenderse ante las gamberradas de sus cuatro acosadores. Era consciente de que se había convertido en el pasatiempo ideal para hacerles entretenidos los viajes de regreso a casa y que se enfrentaba a ellos solo, sin nadie que le defendiera. Los demás compañeros del autobús ejercían todo el tiempo de espectadores pasivos. Algunos, porque también disfrutaban al verle sufrir, otros, por temor a acabar en su misma situación. La monitora, encargada de que no hubiera altercados en el autobús, no percibía ni la mitad de sus padecimientos, y como se bajaba en la penúltima parada, nunca veía su aspecto al final de los trayectos. Y, por si fuera poco todo su suplicio, tenía que soportar los comentarios irónicos de Óscar, el conductor, cada vez que bajaba o subía del autobús.

Sebastián cambió de posición. De repente se sentía incómodo en la cama y se tumbó boca abajo mientras cogía la almohada y se tapaba con ella la cabeza.

Su vida era un desastre. En el autobús había soportado situaciones realmente desagradables, pero en el colegio todavía lo pasaba peor. Desde el año pasado, no recordaba ni un solo día en el que no hubiera sido intimidado por El Gato, CJ, Román o El Nieto.

Las lágrimas, que se habían estado conteniendo en sus ojos, empezaron a fluir tímidamente por sus mejillas. A pesar de que se había convertido en un chaval fuerte emocionalmente, había momentos en los que la realidad le vencía.

Se desahogó llorando en silencio. Era la única manera de expresar el dolor que padecía sin que nadie pudiera advertirlo.

Estuvo unos minutos así, inmerso en un abismo que se veía incapaz de superar. Pero, poco a poco, su frustración se fue convirtiendo en rabia. Rabia porque él no merecía encontrarse en aquella situación. Era cierto que en el pasado había tomado malas decisiones, pero precisamente por actuar correctamente, sufría las consecuencias.

Se levantó de la cama furioso y abrió el armario. Dirigió su atención hacia un abultamiento de ropa vieja que estaba en la estantería más alta. Arrastró una silla y se subió en ella para remover todo aquel revoltijo de camisetas y pantalones hasta conseguir lo que quería.

Bajó con un pequeño paquete negro en la mano. Un adhesivo sellaba el anverso del embalaje, que no había sido abierto desde que se cerró el año anterior.

Sebastián se sentó en la cama, mientras permitía que su furia interior siguiera aumentando. El hecho de poseer aquel paquete constituía el origen de todas sus desgracias, de todo su sufrimiento. Era consciente de que si destruía lo que había en su interior, su situación mejoraría.

En ese instante, tuvo el deseo de estamparlo fuertemente contra la pared, pero controló su rabia a tiempo.

Como necesitaba relajarse, recapacitó sobre la razón por la cual había guardado aquel paquete durante tanto tiempo. Eso le tranquilizó. Aunque parecía una paradoja, sabía que si lo utilizaba de la manera oportuna, podría vengarse de los causantes de su dolor. No obstante, toda venganza conlleva un riesgo…

—¡Sebi, me voy! —anunció su madre desde la puerta.

Sebastián se asomó por la ventana y vio que su padre acababa de llegar. Ni siquiera se había bajado del coche, ya que su madre salía por la puerta a toda prisa.

Mientras esperaba a que se marcharan, guardó el odiado paquete en su lugar. Después, bajó hasta la cocina, cogió el dinero que le había dejado su madre encima de la mesa y merendó rápidamente. Aún con la boca llena entró en el garaje y sacó a la calle su preciada moto, una Yamaha TZR.

Aceleró y mantuvo una velocidad prudente dentro de la urbanización. Una vez hubo dejado atrás la parada del autobús, se permitió el lujo de sobrepasar el límite de velocidad, pues nadie circulaba por aquel tramo de carretera que unía la urbanización con el centro del pueblo.

Vilaroca era un pueblo barcelonés de terrenos fértiles que estaba situado en un valle húmedo, rodeado de pequeñas montañas. Durante los últimos años había experimentado una inmigración masiva —especialmente de marroquíes— dispuesta a trabajar los terrenos agrícolas del municipio. Debido a ese motivo, la población había aumentado notablemente, hasta alcanzar los quince mil habitantes.

Al acercarse a las afueras del pueblo, Sebastián disminuyó la velocidad con la intención de repostar en la gasolinera. Pero a cien metros de distancia se percató de que estaba abarrotada de coches y decidió no detenerse.

“Ya regresaré después” pensó mientras continuaba su camino.

Empezó a circular por las calles de Vilaroca hasta que encontró un espacio para aparcar su moto. No fue una tarea fácil, ya que algunas calles estaban cortadas por obras.

Se dirigió nervioso hacia la peluquería, que se encontraba en la calle Mayor del pueblo, y entró con el casco puesto. Por suerte, estaba vacía.

—¡Buenas tardes! —le saludó el peluquero mientras salía de una puerta lateral.

—Buenas tardes. Venía a cortarme el pelo.

—Muy bien, joven. Siéntate en este sillón y quítate el casco, porque poco puedo hacer si te dejas ese cachivache en la cabeza.

Sebastián se sentó en el sillón que señalaba el veterano peluquero y se quitó poco a poco el casco, dejando al descubierto su cabellera visiblemente estropeada.

—¡Dios santo! —exclamó el hombre—. ¿Qué diablos te ha pasado en el pelo?

Sebastián esperaba la pregunta, así que ya tenía preparada una buena excusa.

—Ha sido mi hermana pequeña —mintió—. Mientras dormía la siesta se ha entretenido decorando mi cabeza.

—Pues menudo trasto debe de ser la chiquilla —opinó el barbero—. ¿Y cuántos años tiene?

Sebastián se sintió incómodo. No esperaba esa pregunta y contestó la primera edad que le vino a la cabeza.

—Tres años.

—Pues será la primera niña que masque chicles con tres años, porque a esas edades todos los niños se atragantan.

Las palabras irónicas del viejo peluquero reflejaban total incredulidad, pues en todos sus años de experiencia había tratado casos semejantes al de Sebastián. Sabía que estaba ocultando una realidad de la que se sentía avergonzado, pero como él tan solo se limitaba a cortar el pelo, prefirió no ahondar en el tema.

Sebastián tampoco intentó arreglar su error y permaneció callado mientras el barbero cortaba poco a poco sus mechones de pelo.

—Ahora te pasaré la maquinilla —dijo cuando hubo terminado.

Sebastián cerró los ojos. Conocía su aspecto con la cabeza rapada y no le traía buenos recuerdos.

Los minutos de espera se hicieron interminables, hasta que el peluquero dio por concluido su trabajo y le dijo a Sebastián que ya podía levantarse. Él abrió los ojos poco a poco y comprobó sus temores: parecía un skinhead.

Había intentado evitar cualquier relación con ese colectivo de personas racistas, pero al raparse la cabeza había coincidido con una de sus principales características distintivas.

—Te ha quedado muy bien —comentó el barbero—. Se ve que es una nueva moda, porque veo a muchos chavales de tu edad con el pelo así de corto.

Sebastián no prestó mucha atención a las palabras del peluquero y se acercó al mostrador para pagar.

Sin saber el porqué, dirigió su mirada hacia el escaparate. En ese momento, y en cuestión de milésimas de segundo, se le paró el corazón y su cara se volvió pálida.

Por encima del cristal granulado sobresalían cuatro cabezas rapadas que identificó enseguida: eran El Gato, CJ, Román y El Nieto. Su presencia a la salida de la peluquería era un claro indicio de problemas.

—Aquí tienes el cambio —señaló el peluquero—. Gracias por venir.

Sebastián guardó el dinero en su cartera y cogió el casco temblando, bajo la atenta mirada del viejo que disimulaba leyendo un periódico.

El joven abrió con valor la puerta del establecimiento y salió a la calle fingiendo no haberlos visto.

—¡Eh, seboso! ¿A qué vienen esas prisas? —dijo El Gato.

Sebastián no se detuvo y cruzó la carretera. Sus cuatro acosadores cruzaron con decisión detrás de él.

—¡Vaya rapada! —siguió CJ—. Si no fuera porque eres un desgraciado pasarías por uno de los nuestros.

—¡Dejadme en paz! Paso de ser un pringao como vosotros.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)