7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Krimi

- Serie: Harper Bolsillo

- Sprache: Spanisch

"Don Winslow primer ganador extranjero del premio José Luis Sampedro" La guerra contra los narcos al desnudo. Un thriller épico, coral y sangriento que explora los rincones de la miseria humana. Década de los setenta: el gobierno de Estados Unidos emprende una lucha sin cuartel contra el narcotráfico en México. Art Keller, un joven agente de la DEA de origen hispano, no tarda en obtener resultados y acabar con el patrón local. Un error fatal. El nuevo heredero del imperio del narcotráfico es Adán Barrera, y ambos saben cómo ha llegado a serlo. Encadenados a la misma guerra, se encuentran Nora Hayden, una hermosa prostituta de alto standing adiestrada para hacer enloquecer a los hombres; el padre Parada, un cura católico confidente de esta y empeñado en ayudar al pueblo, y Billy Boy Callan, un chico taciturno, convertido en asesino a sueldo por azar. Narcovaqueros, campesinos, mafia al puro estilo italoamericano, una jauría de irlandeses armados, policías corruptos, un soplón con el sugerente sobrenombre de Mamada y un santo milagrero conforman el universo de este thriller sobre la eterna búsqueda de la redención. «Tan bueno que querrías quedártelo para ti solo». Ian Rankin «Después de Larsson, lean a Winslow». Sergio Vila-Sanjuán, Culturas «Lo que hace falta en una novela es que uno sienta el impulso físico de ir internándose en lo desconocido, que escuche una voz poderosa y a la vez una multitud de otras voces; que quiera llegar al final para saberlo todo y quiera también que la novela no termine. Antes de tener uso de razón, yo me hice adicto a las novelas porque me daban todo eso. Me lo vuelven a dar con generosidad desbordada estas novelas de Don Winslow». Antonio Muñoz Molina, Babelia «Una hermosa visión comprimida del infierno». James Ellroy «El poder del perro es la primera gran novela sobre el mundo de las drogas desde Dog soldiers hace más de treinta años. Es aterradora y triste, con una intensidad sostenida de forma magistral. Es una hermosa visión del infierno, con toda su locura moral». James Ellroy

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1009

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

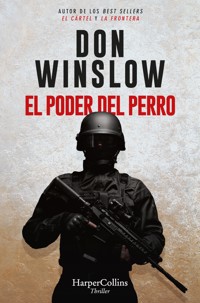

El poder del perro

Título original: The Power Of The Dog

© 2005 by Don Winslow

© 2021, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.

© De la traducción del inglés, Eduardo G. Murillo

Esta traducción ha sido publicada con el permiso de Alfred A. Knopf, un sello de The Knopf Doubleday Group, una división de Penguin Random House, LLC.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónStudio

Imágenes de cubierta: Shutterstock

I.S.B.N.: 978-84-17216-89-4

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Prólogo

Primera parte. Pecados originales

1. Los hombres de Sinaloa

2. Irlandeses salvajes

3. Chicas de California

Segunda parte. Cerbero

4. El Trampolín Mexicano

5. Narcosantos

6. Conmovió las más profundas simas

7. Navidad

Tercera parte. Tlcan

8. Día de los inocentes

9. Día de muertos

Cuarta parte. Camino de Ensenada

10. El Golden West

11. La bella durmiente

12. Adentrándose en la oscuridad

Quinta parte. La frontera

13. Las vidas de los fantasmas

14. Pastoral

15. La frontera

Epílogo

Si te ha gustado este libro…

En memoria de Sue Rubinsky,

que siempre quiso averiguar la verdad

Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras de los perros.

Salmos 22,21

Prólogo

El Sauzal. Baja California. México. 1997

El bebé está muerto en brazos de su madre.

A juzgar por la forma en que yacen los cuerpos (ella encima, el bebé debajo), Art Keller deduce que la mujer intentó proteger al niño. Debía de saber, piensa Art, que su cuerpo blando no podría detener las balas (de rifles automáticos), desde esa distancia, pero el movimiento debió de ser instintivo. Una madre interpone el cuerpo entre su hijo y quien quiere hacerle daño. Así que se dio la vuelta, se retorció cuando las balas la alcanzaron, y después cayó sobre su hijo.

¿De veras creía que podría salvar al niño? Tal vez no, piensa Art. Tal vez no quería que el niño viera surgir la muerte del cañón del arma. Tal vez quería que la última sensación del niño en este mundo fuera la de su pecho. Envuelto en amor.

Art es católico. A los cuarenta y siete años de edad, ha visto montones de madonas. Pero ninguna como esta.

—Cuernos de chivo —oye que dice alguien.

En voz baja, en un susurro, como si estuviera en la iglesia.

Cuernos de chivo: AK-47.

Art ya lo sabe: centenares de casquillos de 7.62 milímetros siembran el suelo de cemento del patio, junto con algunos casquillos de escopeta calibre 12, y algunos 5.56, procedentes seguramente de AR-15, piensa Art. Pero casi todos los casquillos son de cuerno de chivo, el arma favorita de los narcotraficantes mexicanos.

Diecinueve cuerpos.

Diecinueve bajas más en la guerra contra las drogas, piensa Art.

Diez hombres, tres mujeres, seis niños.

Alineados contra la pared del patio y fusilados.

Cosidos a balazos sería una expresión más acertada, piensa Art. Destrozados por una descarga enorme de balas. La cantidad de sangre es irreal. Un charco del tamaño de un coche grande, de dos milímetros y medio de espesor, de sangre seca y negra. Las paredes salpicadas de sangre, el jardín inmaculado salpicado de sangre, que brilla roja y negra en las puntas de la hierba. Sus hojas semejan diminutas espadas ensangrentadas.

Debieron de oponer resistencia cuando se dieron cuenta de lo que iba a suceder. Sacados de sus camas en plena noche, arrastrados al patio, alineados contra la pared… Alguien tuvo que resistirse al final, porque hay muebles tirados. Muebles de patio de hierro forjado. Cristales rotos sobre el cemento.

Art baja la vista y ve… Carajos, es una muñeca, y está mirándolo con sus ojos de cristal marrón, tirada en la sangre. Una muñeca, y un muñeco de peluche, y un bonito caballo pinto de plástico, todos arrojados al charco de sangre, junto a la pared.

Niños, piensa Art, arrancados de su sueño, que agarran sus juguetes y los abrazan. Mientras, sobre todo mientras, los fusiles rugen.

Una imagen irracional se le aparece: un elefante de peluche. Un juguete infantil con el que siempre dormía. Tenía un solo ojo. Estaba manchado de vómito, de orina y de diversos efluvios infantiles, y olía a todos ellos. Su madre se lo había quitado mientras dormía para sustituirlo por un elefante nuevo con dos ojos y un aroma prístino, y cuando Art despertó le dio las gracias por el elefante nuevo, y después buscó y recuperó el viejo de la basura.

Arthur Keller oye cómo se parte su corazón.

Desvía la mirada hacia las víctimas adultas.

Algunos están en pijama (pijamas y combinaciones de seda caras), otros en camiseta. Dos de ellos, un hombre y una mujer, están desnudos, como si hubieran interrumpido su abrazo poscoito. Lo que fue amor, piensa Art, ahora es obscenidad desnuda.

Un cuerpo yace paralelo al muro opuesto. Un anciano, el jefe de la familia. Debió de ser el último en morir, piensa Art. Obligado a contemplar el asesinato de su familia, y después ejecutado. ¿Misericordiosamente?, se pregunta Art. ¿Una especie de retorcida compasión? Pero, entonces, repara en las manos del viejo. Le han arrancado las uñas, y cortado los dedos después. La boca todavía está abierta en un chillido petrificado, y Art ve los dedos embutidos contra su lengua.

O sea, sospechaban que alguien de su familia era un dedo, un informante.

Porque yo les hice creerlo.

Que Dios me perdone.

Registra los cuerpos hasta encontrar el que busca.

Cuando lo hace, se le revuelve el estómago y tiene que reprimir las náuseas, porque han despellejado la cara del joven como si fuera un plátano. Las tiras de carne cuelgan obscenamente de su cuello. Art espera que lo hayan hecho después de dispararle, pero sabe que no es así.

Le volaron la mitad inferior del cráneo.

Le dispararon en la boca.

A los traidores se les dispara en la nuca, a los informantes en la boca.

Pensaban que era él.

Eso era exactamente lo que querías que pensaran, se dice Art. Afróntalo: salió tal como lo habías planeado.

Pero nunca me imaginé esto, piensa. Nunca pensé que harían esto.

—Tenía que haber criados —dice Art—. Obreros.

La policía ya ha inspeccionado las dependencias de los obreros.

—No había nadie —dice un policía.

Desaparecidos. Desvanecidos.

Se obliga a mirar de nuevo los cadáveres.

Es culpa mía, piensa Art.

Yo he provocado su desgracia.

Lo siento, piensa Art. Lo siento muchísimo. Se inclina sobre la madre y el niño, hace la señal de la cruz y susurra:

—In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

—El poder del perro —oye murmurar a un policía mexicano.

El poder del perro.

PRIMERA PARTE PECADOS ORIGINALES

1 Los hombres de Sinaloa

¿Ves aquella llanura inhóspita, triste y agreste,

la sede de la desolación, vacía de luz,

excepto por el brillo de esas lívidas llamas,

de reflejos pálidos y espantosos?

John Milton, El paraíso perdido

Badiraguato. Sinaloa. México. 1975

Las amapolas arden.

Flores rojas, llamas rojas.

Solo en el infierno, piensa Art Keller, las flores son de fuego.

Art está sentado en una cresta sobre el valle en llamas. Mirar hacia abajo es como contemplar un cuenco de sopa humeante. No ve con claridad a través del humo, pero lo que distingue es una escena surgida del infierno.

Jerónimo Bosch plasma la guerra contra las drogas.

Los campesinos mexicanos corren delante de las llamas, aferrando las escasas posesiones que han podido reunir antes de que los soldados prendieran fuego al pueblo. Los campesinos empujan a sus hijos hacia delante, cargados con sacos de comida, fotografías familiares, mantas y algo de ropa. Sus camisas blancas y sombreros de paja (manchados de amarillo a causa del sudor) les dan la apariencia de fantasmas entre la bruma de humo.

Salvo por la ropa, piensa Art, podría ser Vietnam.

Casi se sorprende, cuando mira la manga de su camisa, al ver algodón azul en lugar del verde del ejército. Tiene que recordarse a sí mismo que esto no es la Operación Fénix, sino la Operación Cóndor, y que esas no son las montañas invadidas de bambú del I Corps, sino los valles montañosos de Sinaloa, ricos en amapolas.

Y la cosecha no es de arroz, sino de opio.

Art oye el rítmico hup-hup-hup de los rotores de los helicópteros y alza la vista. Como un montón de tipos que estuvieron en Vietnam, considera el sonido evocador. Sí, pero ¿evocador de qué?, se pregunta, y después decide que es mejor dejar enterrados algunos recuerdos.

Helicópteros y aviones describen círculos en el cielo como buitres. Los aviones se encargan de rociar de fuego la tierra. La misión de los helicópteros es proteger los aviones de las esporádicas salvas de AK-47 disparadas por los gomeros, cultivadores de opio, restantes, que aún quieren oponer resistencia. Art sabe demasiado bien que una ráfaga certera de un AK es capaz de derribar un helicóptero. Si lo alcanzas en el rotor de cola, caerá en espiral como un juguete roto en la fiesta de cumpleaños de un niño. Alcanza al piloto, y… bien… Hasta el momento han tenido suerte, y ningún helicóptero ha sido alcanzado. O los gomeros tienen mala puntería, o no están acostumbrados a disparar contra helicópteros.

En teoría, todos los aparatos son mexicanos (oficialmente, Cóndor es un espectáculo mexicano, una operación conjunta entre el Noveno Cuerpo del Ejército y el estado de Sinaloa), pero es la DEA la que compró y pagó los aviones, y son pilotos contratados por la DEA quienes los pilotan, la mayoría exempleados de la CIA de la antigua dotación del sudeste asiático. Menuda ironía, piensa Keller: chicos de Air America que antes transportaban heroína a los señores de la guerra tailandeses y ahora rocían con defoliantes el opio mexicano.

La DEA quería utilizar Agente Naranja, pero los mexicanos se habían opuesto. Así que en su lugar están utilizando un nuevo compuesto, 24-D, con el que los mexicanos se sienten más cómodos, sobre todo, ríe Keller, porque los gomeros ya lo estaban utilizando para matar las malas hierbas que rodeaban los campos de amapola.

Así que había suministro preparado.

Sí, piensa Art, es una operación mexicana. Los norteamericanos solo hemos venido como «consejeros».

Como en Vietnam.

Solo que con gorras diferentes.

La guerra contra las drogas norteamericana ha abierto un frente en México. Ahora, diez mil soldados mexicanos están atravesando este valle cerca de la ciudad de Badiraguato, en colaboración con los escuadrones de la Policía Judicial Federal, y aproximadamente una docena de consejeros de la DEA como Art. La mayoría son soldados de infantería. Otros van a caballo, como vaqueros que arrearan ganado. Las órdenes son sencillas: envenenar los campos de amapola y quemar los restos, dispersar a los gomeros como hojas secas en un huracán. Destruir la fuente de heroína de las montañas de Sinaloa, en el oeste de México.

La sierra Occidental posee la mejor combinación de altitud, precipitaciones y acidez del suelo del hemisferio occidental para cultivar Papaver somniferum, la amapola que produce el opio, que luego se convierte en Barro Mexicano, la heroína barata, marrón y potente que está inundando las calles de las ciudades norteamericanas.

Operación Cóndor, piensa Art.

Hace más de sesenta años que no se ha visto un cóndor de verdad en los cielos mexicanos, y menos en Estados Unidos. Pero cada operación ha de tener un nombre, porque, de lo contrario, no creemos que sea real, así que Cóndor sirve.

Art ha leído algo sobre el ave. Es (era) el ave de presa más grande, aunque la expresión engaña un poco, porque prefería alimentarse de carroña a cazar. Un cóndor grande, ha descubierto Art, podía matar a un ciervo pequeño, pero prefería que alguien matara al ciervo primero, para poder descender y apoderarse de él.

Vivimos a costa de los muertos.

Operación Cóndor.

Otro recuerdo fugaz de Vietnam.

Muerte desde el cielo.

Y aquí estoy, acuclillado de nuevo en la maleza, temblando a causa del frío húmedo de las montañas, preparando emboscadas.

Otra vez.

Solo que el objetivo no es un miembro del Vietcong que regresa a su pueblo, sino el viejo don Pedro Avilés, el señor de la droga de Sinaloa, el patrón en persona. Don Pedro dirige el negocio del opio en estas montañas desde hace medio siglo, incluso antes de que el mismísimo Bugsy Siegel viniera aquí, seguido de Virginia Hill, con el fin de asegurar una fuente constante de heroína para la mafia de la Costa Oeste.

Siegel llegó a un acuerdo con un joven Pedro Avilés, quien utilizó dicha influencia para convertirse en patrón, una posición que ha mantenido hasta hoy. Pero el poder del anciano se le ha ido escapando de las manos en los últimos tiempos, a medida que jóvenes prometedores han desafiado su autoridad. La ley de la naturaleza, supone Art: los jóvenes leones se imponen a los viejos. El ruido de las ráfagas de ametralladora en las calles de Culiacán ha mantenido despierto a Art más de una noche en la habitación de su hotel, algo tan común en estos tiempos que la ciudad se ha ganado el sobrenombre de Little Chicago.

Bien, después de hoy, tal vez se queden sin nada por que pelear.

Detienes a don Pedro y se acaba todo.

Y te conviertes en una estrella, piensa, con cierto sentimiento de culpa.

Art cree a pies juntillas en la guerra contra las drogas. Como creció en el barrio Logan de San Diego, fue testigo privilegiado del efecto de la heroína sobre un barrio, sobre todo uno pobre. Se supone que esto servirá para expulsar la droga de las calles, se recuerda, no para conseguir un ascenso.

Pero la verdad es que ser el tipo que acabó con el viejo don Pedro Avilés consolidaría tu carrera.

Lo cual, a decir verdad, puede reportar un ascenso.

La DEA es una organización nueva, apenas cuenta con dos años de antigüedad. Cuando Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas, necesitaba soldados para librarla. Casi todos los nuevos reclutas procedían de la antigua Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas, la ONDP. Muchos venían de departamentos de policía de todo el país, pero no pocos de los recién llegados eran de la Compañía.

Art era uno de estos vaqueros de la Compañía.

Así llaman los policías a todos los tipos procedentes de la CIA. Los tipos que defienden la ley sienten mucho resentimiento y desconfianza hacia los tipos de los servicios secretos.

No debería ser así, piensa Art. En el fondo, todo se reduce a lo mismo: recoger información. Encuentras tus recursos, los cultivas, los administras y actúas según la información que te transmiten. La gran diferencia entre su nuevo trabajo y su antiguo trabajo es que en el anterior detienes a tus objetivos, y en el último solo los matas.

Operación Fénix, los asesinatos programados de la infraestructura del Vietcong.

Art no ha hecho mucho «trabajo sucio». Su trabajo en Vietnam consistía en recoger datos sin procesar y analizarlos. Otros tipos, sobre todo los de las Fuerzas Especiales prestados a la Compañía, actuaban según la información de Art.

Solían ir de noche, recuerda Art. A veces desaparecían durante días, después reaparecían en la base a altas horas de la madrugada, ciegos de dexedrina. Más tarde desaparecían en sus garitos y dormían, en ocasiones varios días seguidos, para luego volver a salir y repetir la jugada.

Art los había acompañado alguna vez, cuando sus fuentes habían proporcionado información sobre un grupo numeroso de cuadros directivos concentrados en una misma zona. Entonces acompañaba a los tipos de las Fuerzas Especiales para preparar una emboscada nocturna.

No le gustaba mucho. Casi siempre estaba frustrado, pero hacía su trabajo, apretaba el gatillo, protegía las espaldas de sus colegas, sobrevivía con todas las extremidades indemnes y la mente intacta. Había visto mucha mierda que solo deseaba olvidar.

Tengo que vivir con el hecho, piensa Art, de que escribía nombres de hombres en una hoja de papel y, al hacerlo, firmaba su sentencia de muerte. Después, todo es cuestión de encontrar una forma de vivir de una manera decente en un mundo indecente.

Pero esa puta guerra.

Esa maldita guerra.

Como mucha gente, vio por televisión los helicópteros despegar de los tejados de Saigón. Como muchos veteranos, salió a emborracharse aquella noche, y cuando le ofrecieron subirse al carro de la nueva DEA, agarró la oportunidad al vuelo.

Antes lo habló con Althie.

—Tal vez se trate de una guerra en la que valga la pena participar —dijo a su mujer—. Tal vez sea una guerra que podamos ganar.

Y ahora, piensa Art mientras espera a que don Pedro aparezca, puede que estemos cerca de conseguirlo.

Le duelen las piernas de tanto estar sentado, pero no se mueve. Su periodo en Vietnam le enseñó a no hacerlo. Los mexicanos dispersos en la maleza a su alrededor siguen una disciplina similar, veinte agentes especiales de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) mexicana, armados con Uzis y vestidos con uniformes de camuflaje.

El Tío Barrera lleva traje.

Incluso aquí, en la maleza, el ayudante especial del gobernador luce su típico traje negro, camisa blanca de cuello con botones, corbata negra muy delgada. Parece a gusto y sereno, la imagen personificada de la dignidad masculina latina.

Semeja una estrella cinematográfica de los años cuarenta. Pelo negro peinado hacia atrás, bigotillo, delgado, rostro hermoso con pómulos que parecen tallados en granito.

Los ojos tan negros como una noche sin luna.

Oficialmente, Miguel Ángel Barrera es policía del estado de Sinaloa, guardaespaldas del gobernador del estado, Manuel Sánchez Cerro. Extraoficialmente, Barrera es la mano derecha del gobernador, el encargado de lavar los trapos sucios. Y como Cóndor es, desde un punto de vista técnico, una operación del estado de Sinaloa, Barrera es el tipo que dirige en realidad el asunto.

Y a mí, piensa Art. Si he de ser sincero, el Tío Barrera me está dirigiendo a mí.

Las doce semanas de entrenamiento en la DEA no fueron particularmente duras. Art podía superar con facilidad la carrera de cinco kilómetros y jugar al baloncesto, y en cuanto a autodefensa era muy poco sofisticado en comparación con Langley. Los monitores les ordenaban practicar lucha libre y boxeo, y Art había terminado tercero en el San Diego Golden Gloves cuando era joven.

Era un peso medio mediocre con buena técnica pero manos lentas. Descubrió la dura verdad de que la velocidad no se aprende. Era lo bastante bueno para colarse en los rangos superiores, donde se podían recibir buenas palizas. Pero demostraba que era capaz de propinarlas, lo cual le granjeó el respeto cuando era un chico mestizo del barrio. Los aficionados al boxeo mexicanos respetan más lo que un boxeador es capaz de aguantar que lo que es capaz de atizar.

Y Art era capaz de aguantar.

Después de que empezara a boxear, los chicos mexicanos lo dejaron en paz. Hasta las bandas le rehuían.

Sin embargo, en las sesiones de entrenamiento de la DEA se obligó a no abusar de sus oponentes en el ring. Era absurdo dar una paliza a alguien y ganarse un enemigo solo para exhibirse.

Las clases de procedimiento de defensa de la ley eran más duras, pero salió airoso, y el entrenamiento de drogas era fácil, con preguntas del tipo: ¿Puede identificar la marihuana? ¿Puede identificar la heroína? Art resistió el impulso de contestar que en casa siempre podía.

La otra tentación que resistió fue la de acabar primero de la clase. Podía conseguirlo, sabía que podía, pero decidió volar bajo. Los policías ya estaban convencidos de que los tipos de la Compañía estaban pisando su terreno, así que lo mejor era andarse con cuidado.

De modo que tomó las cosas con calma en el entrenamiento físico, guardó silencio en clase, falló algunas respuestas de los exámenes. Aprobó, pero no brilló. Mantener la calma en el campo de entrenamiento era más difícil. ¿Prácticas de vigilancia? Pan comido. ¿Cámaras ocultas, micrófonos, intervenir teléfonos? Podía instalarlos dormido. ¿Encuentros clandestinos, cajas muertas, cultivar una fuente, interrogar a un sospechoso, reunir información, analizar datos? Podría haber sido el profesor del curso.

Mantuvo la boca cerrada, se graduó y fue nombrado agente especial de la DEA. Le concedieron dos semanas de vacaciones y lo enviaron directo a México.

A Culiacán.

La capital del tráfico de drogas del hemisferio occidental.

La ciudad del mercado del opio.

Las entrañas de la bestia.

Su nuevo jefe le dispensó una bienvenida cordial. Tim Taylor, el agente residente al mando, el ARM, ya había traspasado el escudo de Art y visto a través de la película transparente. Ni siquiera levantó la vista del expediente. Art se sentó al otro lado del escritorio y el tipo preguntó:

—¿Vietnam?

—Sí.

—«Programa de Pacificación Acelerada»…

—Sí.

Programa de Pacificación Acelerada, también llamado Operación Fénix. El viejo chiste decía que muchos tipos alcanzaron la paz.

—La CIA —dijo Taylor, y no era una pregunta, sino una afirmación.

Pregunta o afirmación, Art no contestó. Sabía lo esencial sobre Taylor: un tipo de la antigua ONDP que había vivido la época de los recortes presupuestarios. Ahora que las drogas eran una prioridad, no pensaba perder sus ganancias, que tanto le había costado conseguir, por culpa de una remesa de chicos nuevos.

—¿Sabes lo que no me gusta de los vaqueros de la Compañía? —preguntó Taylor.

—No. ¿Qué?

—No son policías —replicó Taylor—. Son asesinos.

Vete a la mierda, pensó Art. Pero mantuvo la boca cerrada. La mantuvo cerrada con firmeza mientras Taylor lanzaba una perorata sobre por qué no quería que Art le viniera con tonterías de vaquero. Sobre todo eso de que formaban un equipo y Art debía ser un «jugador del equipo» y «atenerse a las normas».

Art habría sido de buena gana un jugador del equipo si lo hubieran dejado entrar en él. Pero tampoco le importaba gran cosa. Cuando creces en un barrio siendo hijo de padre anglosajón y madre mexicana, no entras en ningún equipo.

El padre de Art era un hombre de negocios de San Diego que sedujo a una chica mexicana mientras estaba de vacaciones en Mazatlán (Art consideraba curioso que hubiera sido concebido, aunque no naciera allí, en Sinaloa). Art padre decidió hacer lo correcto y se casó con la chica, una opción no demasiado dolorosa, pues era una belleza. Art heredó de su madre la apostura. Su padre se la llevó a Estados Unidos, pero luego decidió que la chica era como tantas otras cosas que puedes conseguir en México cuando vas de vacaciones. Tenía mejor aspecto en la playa iluminada por la luna de Mazatlán que bajo la fría luz anglosajona de la vida cotidiana norteamericana.

Art padre la abandonó cuando Art tenía un año. Ella no quiso desprenderse de la única ventaja que tenía su hijo en la vida (la ciudadanía estadounidense), así que se fue a vivir con unos parientes lejanos al barrio Logan. Art sabía quién era su padre. A veces se sentaba en el pequeño parque de la calle Crosby, miraba los altos edificios de cristal del centro e imaginaba que entraba en uno de ellos para ver a su padre.

Pero no lo hacía.

Art padre enviaba cheques (puntuales al principio, esporádicos después), y de vez en cuando le daban ataques de paternalismo o culpabilidad y aparecía para ir a cenar con Art o a un partido de padres. Pero esos encuentros eran torpes y forzados, y cuando Art entró en la escuela las visitas habían cesado por completo.

Igual que el dinero.

Así que no fue fácil cuando Art, con diecisiete años, tomó por fin la decisión de ir hasta el centro, entrar en el edificio alto de cristal, plantarse en el despacho de su padre, dejar sobre el escritorio sus brillantes notas del Test de Aptitud Escolar y la carta de aceptación de UCLA, y decir:

—No te asustes. Lo único que quiero de ti es un cheque.

Lo recibió.

Una vez al año durante cuatro años.

También recibió la lección: PTCYR.

Por tu cuenta y riesgo.

Una buena lección, porque la DEA lo envió a Culiacán prácticamente solo. «Conoce el terreno», le dijo Taylor al principio de la retahíla de tópicos, que también incluyó «En la vida hay que mojarse», «Toma las cosas con calma» y, aunque parezca mentira, «No prepararse es prepararse para fracasar».

También debería haber incluido «Y vete al diablo», porque ese era el mensaje fundamental. Taylor y los policías lo aislaron por completo, le ocultaron información, no le presentaron a sus contactos, lo excluyeron de las reuniones con los policías mexicanos, no lo incluyeron en las charlas de las mañanas, con café y dónuts, ni en las sesiones de cerveza vespertinas, cuando se transmitía la verdadera información.

Lo jodieron desde el principio.

Los mexicanos no iban a hablar con él porque, al ser un gringo en Culiacán, solo podía ser dos cosas: un traficante de drogas o un soplón. No era traficante de drogas porque no compraba nada (Taylor no le daba dinero; no quería que Art echara a perder algo que ya estaba en marcha), por lo tanto, tenía que ser un soplón.

Los policías de Culiacán no querían saber nada de él porque era un soplón gringo que debería quedarse en casa y ocuparse de sus asuntos y, además, la mayoría estaban a sueldo de don Pedro Avilés. Los policías estatales de Sinaloa no trataban con él por los mismos motivos, partiendo de que, si la propia DEA no trabajaba con él, ¿por qué iban a hacerlo ellos?

Al equipo no le iba mucho mejor.

La DEA llevaba dos años presionando al Gobierno mexicano con la intención de que actuara contra los gomeros. Los agentes aportaban pruebas (fotos, cintas, testigos), pero solo conseguían promesas de que los federales actuarían, y cuando no era así tenían que escuchar: «Esto es México, señores. Estas cosas necesitan tiempo».

Mientras las pruebas maduraban, los testigos se asustaban y los federales cambiaban de puesto, de manera que los norteamericanos tenían que empezar de nuevo con un policía federal diferente, quien les decía que aportaran pruebas sólidas y le presentaran testigos. Cuando lo hacían, los miraban con perfecta condescendencia y les decían: «Esto es México, señores. Estas cosas necesitan tiempo».

Mientras la heroína descendía desde las colinas e inundaba Culiacán, los jóvenes gomeros peleaban contra las fuerzas de don Pedro cada noche, hasta que a Art la ciudad le parecía Danang o Saigón, solo que con muchos más tiroteos.

Noche tras noche, Art yacía en la cama de su habitación del hotel, bebía whisky escocés barato, tal vez veía un partido de fútbol o una pelea de boxeo en la televisión, se enfurecía y se compadecía de sí mismo.

Y extrañaba a Althie.

Dios, cómo extrañaba a Althie.

Había conocido a Althea Patterson en Bruin Walk, durante el último curso, y se había presentado con una frase poco convincente.

—¿No estamos en la misma sección de policía científica?

Alta, delgada y rubia, Althea era más angulosa que curvilínea. Su nariz era larga y aguileña, la boca algo grande, y sus ojos verdes estaban algo hundidos para ser considerada una belleza clásica, pero Althea era guapa.

E inteligente. Estaban en la misma sección de policía científica, y él la oía hablar en clase. Defendía su punto de vista (un poco a la izquierda de Emma Goldman) con ferocidad, y eso también le excitaba.

Fueron a comer una pizza, y después al apartamento de ella en Westwood. Preparó café, hablaron, y él descubrió que era una chica rica de Santa Bárbara, de una familia californiana de rancio abolengo, y que su padre era un pez gordo del Partido Demócrata del estado.

Para ella, Art era terriblemente guapo, con el flequillo de pelo negro que le caía sobre la frente, la nariz rota de boxeador que lo salvaba de ser un chico bonito, y la serena inteligencia que había conducido a un chico del barrio hasta UCLA. Había algo más también (esa especie de soledad, de vulnerabilidad, de dolor profundo, de posible ira) que lo hacía irresistible.

Acabaron en la cama y, en la oscuridad posterior al coito, él preguntó:

—¿Puedes tachar eso de tu lista liberal?

—¿El qué?

—Acostarte con un sudamericano.

Ella pensó unos segundos antes de contestar.

—Siempre he pensado que «sudaca» se refería a los puertorriqueños. Lo que puedo tachar de la lista es acostarme con un frijolero.

—De hecho —adujo Art—, solo soy medio frijolero.

—Bien, Art, Jesús, ¿qué eres?

Althea era la excepción de la doctrina del PTCYR de Art, un infiltrado insidioso con la autosuficiencia ya muy enraizada en su interior cuando la conoció. El secretismo era un hábito, un muro protector que había construido a su alrededor de niño. Cuando se enamoró de Althie, poseía la ventaja añadida de la instrucción profesional en la disciplina de la compartimentación mental.

Los buscadores de talentos de la Compañía lo habían captado en segundo de carrera, lo habían recogido como fruta madura.

Su profesor de Relaciones Internacionales, un exiliado cubano, lo llevó a tomar café, y después empezó a aconsejarlo sobre qué clases debía tomar, qué idiomas estudiar. El profesor Osuna lo llevó a su casa a cenar, le enseñó qué tenedor debía utilizar en cada ocasión, qué vino elegir para acompañar cada plato, incluso con qué mujeres debía salir. (Al profesor Osuna le encantó Althea. «Es perfecta para ti —dijo—. Te da personalidad»).

Fue más una seducción que un reclutamiento.

Tampoco era que costara seducir a Art.

Tienen olfato para tipos como yo, pensó Art después. Los extraviados, los solitarios, los desarraigados biculturales con un pie en dos mundos y en ninguno. Y tú eras perfecto para ellos, listo, criado en las calles, ambicioso. Parecías blanco, pero peleabas como un mestizo. Solo necesitabas que te pulieran, y ellos lo hicieron.

Después llegaron los recaditos: «Arturo, viene de visita un profesor boliviano. ¿Podrías acompañarlo a ver la ciudad?». Unos cuantos más del mismo tipo, y después: «Arturo, ¿qué le gusta hacer al doctor Echeverría en su tiempo libre? ¿Bebe? ¿Le gustan las chicas? ¿No? ¿Tal vez los chicos?». Después: «Arturo, si el profesor Méndez quisiera marihuana, ¿se la conseguirías?», «Arturo, ¿podrías decirme con quién está hablando por teléfono nuestro distinguido amigo poeta?», «Arturo, esto es un aparato de escucha. ¿Podrías introducirlo en su habitación…?».

Y él hacía todo sin parpadear, y lo hacía bien.

Le entregaron su diploma y un billete para Langley casi al mismo tiempo. Explicárselo a Althie constituyó un ejercicio interesante.

—Podría contártelo, pero en realidad no puedo —fue lo mejor que se le ocurrió.

Ella no era estúpida. Lo captó.

—Boxear es la metáfora más adecuada para ti —le dijo.

—¿Qué quieres decir?

—El arte de mantener las cosas alejadas —replicó ella—. Es tu especialidad. Todo te resbala.

Eso no es verdad, pensó Art. Tú no me resbalas.

Se casaron unas semanas antes de que lo enviaran a Vietnam. Le escribía largas y apasionadas cartas en las que nunca hablaba de lo que hacía. Estaba cambiado cuando regresó, pensó ella. Pues claro, era lógico. Pero su aislamiento de siempre se había intensificado. De repente podía interponer océanos de distancia emocional entre ellos y negar que lo hacía. Después, volvía a ser el hombre cariñoso y afectuoso del que se había enamorado.

Althie se alegró cuando dijo que estaba pensando en cambiar de trabajo. Estaba entusiasmado con la nueva DEA. Pensaba que podía hacer un buen trabajo para la organización. Ella lo alentó a aceptar el empleo, aunque eso significara que iba a ausentarse tres meses más, incluso cuando volvió lo justo para dejarla embarazada y partir de nuevo, esta vez a México.

Le escribió largas y apasionadas cartas desde México en las que nunca hablaba de lo que hacía. Porque no hago nada, le escribía.

Nada de nada, salvo compadecerme de mí mismo.

Pues muévete y haz algo, escribió ella. O déjalo y vuelve a casa conmigo. Sé que papá podría conseguirte un empleo en el equipo de un senador de un día para otro, solo tienes que decirlo.

Art no dijo nada.

Lo que hizo fue ir a ver a un santo.

Todo el mundo en Sinaloa conoce la leyenda de san Jesús Malverde. Era un bandido, un atracador osado, un hombre del pueblo que entregaba el botín a los pobres, un Robin Hood de Sinaloa. Se le acabó la suerte en 1909 y los federales lo ahorcaron justo al otro lado de la calle donde se alza ahora su altar.

El altar fue espontáneo. Primero algunas flores, después una foto, después un pequeño edificio de tablas toscamente unidas, que los pobres erigían por la noche. Hasta la policía tenía miedo de derribarlo porque la leyenda afirmaba que el alma de Malverde moraba en el altar. Que si ibas a rezar, encendías una vela y hacías una petición, una promesa devota, Jesús Malverde concedía favores.

Depararte una buena cosecha, protegerte de tus enemigos, curar tus enfermedades.

Notas de gratitud detallando los favores concedidos por Malverde están clavadas en las paredes: un niño enfermo curado, dinero del alquiler reaparecido como por arte de magia, un detenido fugado, una sentencia de culpabilidad revocada, un indocumentado regresado sano y salvo del norte, un asesinato evitado, un asesinato vengado.

Art fue al altar. Imaginaba que era un buen lugar donde empezar. Fue a pie desde su hotel, esperó pacientemente en la cola con los demás peregrinos y entró por fin.

Estaba acostumbrado a los santos. Su piadosa madre lo había arrastrado hasta Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Logan, donde asistió a clases de catecismo, lo confirmaron y tomó la primera comunión. Había rezado a los santos, encendido velas ante estatuas de santos, mirado cuadros de santos.

De hecho, Art fue un católico devoto incluso durante la carrera. Al principio, en Vietnam, comulgaba con regularidad, pero su devoción se desvaneció y dejó de ir a confesarse. Era algo así como: Perdóneme, padre, porque he pecado, perdóneme, padre, porque he pecado. Perdóneme, padre, porque he… A la mierda, ¿de qué sirve? Cada día señalo a hombres para que los maten, una semana sí y otra también los mato yo mismo. No voy a venir para decirle que no voy a volver a hacerlo, cuando se repite con tanta regularidad como una misa.

Sal Scachi, un tipo de las Fuerzas Especiales, iba a misa todos los domingos que no iba a matar a nadie. Art se asombraba de que la hipocresía no le afectara. Incluso hablaron de ello una noche de borrachera, Art y aquel hombre tan italiano de Nueva York.

—A mí no me molesta —dijo Scachi—. A ti tampoco debería molestarte. El Vietcong no cree en Dios, así que se pudran.

Se enzarzaron en una furiosa discusión, en la que Art quedó horrorizado al descubrir que Scachi estaba convencido de que estaban «haciendo el trabajo de Dios» cuando asesinaban a los vietcongs. Los comunistas son ateos, repetía Scachi, que quieren destruir la Iglesia. Lo que estamos haciendo, explicó, es defender la Iglesia, y eso no es un pecado, sino un deber.

Buscó debajo de la camisa y enseñó a Art la medalla de san Antonio que llevaba colgada alrededor del cuello con una cadena.

—El santo me protege —le explicó—. Deberías conseguir una.

Art no lo hizo.

Ahora, en Culiacán, se levantó y miró los ojos de obsidiana de san Jesús Malverde. La piel de yeso del santo era blanca, y su bigote negro, y habían pintado alrededor de su cuello un chillón círculo rojo para recordar al peregrino que el santo había padecido martirio, como todos los santos.

San Jesús murió por nuestros pecados.

—Bien —dijo Art a la estatua—, hagas lo que hagas, está funcionando, y lo que yo hago no, así que…

Art hizo una petición. Se arrodilló, encendió una vela y dejó un billete de veinte dólares. Qué demonios.

—Ayúdame, san Jesús —susurró—, y habrá más como este. Daré el dinero a los pobres.

Cuando volvía al hotel desde el altar, Art conoció a Adán Barrera.

Art había pasado decenas de veces frente a aquel gimnasio. Siempre sentía la tentación de echar un vistazo, pero aunque nunca lo había hecho, pero esa noche en particular había dentro una gran multitud, así que entró y se mantuvo al margen.

Adán apenas tenía veinte años entonces. Bajo, casi diminuto, muy delgado. Pelo negro largo peinado hacia atrás, pantalón vaquero de diseño, zapatillas Nike y un polo de color púrpura. Ropa cara para ese barrio. Ropa elegante, chico elegante, Art se dio cuenta en el acto. Adán Barrera tenía aspecto de saber siempre lo que estaba pasando.

Art calculó que mediría un metro sesenta y dos, tal vez un metro sesenta y cinco, pero el chico que había a su lado alcanzaba el metro ochenta y siete sin problemas. Y menudo cuerpo. Pecho grande, hombros caídos, larguirucho. Era imposible pensar que eran hermanos, salvo al mirarles la cara: la misma cara en dos cuerpos diferentes, ojos castaños hundidos, piel color café con leche, de aspecto más hispano que indio.

Se hallaban en un extremo del cuadrilátero, contemplando a un boxeador inconsciente. Otro púgil se erguía en el ring. Un chico que aún no habría cumplido veinte años, pero con un cuerpo que parecía tallado en roca. Y tenía aquellos ojos (Art ya los había visto en el cuadrilátero), la mirada de un asesino nato. Solo que ahora parecía confuso y un poco culpable.

Art lo entendió enseguida. El boxeador acababa de dejar inconsciente a un sparring, y ahora no tenía a nadie con quien trabajar. Los dos hermanos eran sus representantes. Era una escena bastante común en cualquier barrio mexicano. Para los chicos pobres del barrio solo había dos caminos de ascenso y salida: drogas o boxeo. El chico prometía, de ahí la multitud, y los dos hermanos de clase media tan distintos eran sus representantes.

El bajito paseaba la vista entre la muchedumbre en busca de alguien capaz de subir al cuadrilátero y aguantar unos asaltos. Muchos tipos entre la multitud descubrieron de repente algo muy interesante en las puntas de sus zapatos.

Art no.

Aguantó la mirada del bajito.

—¿Quién eres? —preguntó el chico.

Su hermano lanzó una ojeada a Art, y este le dijo:

—Un agente de la brigada de narcóticos gringa.

Después, clavó la vista en Art y dijo:

—¡Vete al demonio, picaflor!

—Pela las nalgas, perra —replicó al instante Art.

Lo cual fue una sorpresa, saliendo de la boca de alguien que parecía muy blanco. El hermano larguirucho empezó a abrirse paso entre la multitud para llegar hasta Art, pero el hermano bajito lo agarró del codo y le susurró algo al oído. El hermano alto sonrió, y después el pequeño dijo a Art en inglés:

—Eres del tamaño adecuado. ¿Quieres pelear unos cuantos asaltos con él?

—Es un crío —murmuró Art.

—Sabe cuidarse —replicó el hermano bajito—. De hecho, sabrá cuidarte.

Art rio.

—¿Boxeas? —insistió el chico.

—Antes —contestó Art—. Un poco.

—Bien, acércate, gringo —dijo el chico—. Te encontraremos unos guantes.

Art aceptó el reto, pero no fue por orgullo masculino. Podría haberlo rechazado con una carcajada, pero el boxeo es sagrado en México, y cuando la gente a la que has intentado acercarte durante meses te invita a entrar en su iglesia, tienes que aceptar.

—¿Con quién voy a pelear? —preguntó a un hombre de entre el gentío mientras le calzaban los guantes.

—Con el Leoncito de Culiacán —contestó el hombre con orgullo—. Algún día será campeón del mundo.

Art caminó hasta el centro del cuadrilátero.

—No me trates muy mal —dijo—. Soy viejo.

Se tocaron los guantes.

No intentes ganar, se dijo Art. Trátalo bien. Has venido a hacer amigos.

Diez segundos después, Art se estaba riendo de sus pretensiones. Entre puñetazo y puñetazo. No podrías ser menos eficaz, se dijo, aunque estuvieras atado con cable de teléfono. Creo que no deberás preocuparte por ganar.

Preocúpate de sobrevivir, tal vez, se dijo diez segundos después. La velocidad de manos del muchacho era asombrosa. Art ni siquiera veía llegar los golpes, y no conseguía pararlos, y muchísimo menos devolverlos.

Pero tienes que intentarlo.

Es una cuestión de honor.

Por lo tanto, lanzó un derechazo tras un golpe con la izquierda y recibió una combinación de tres golpes a cambio. Bum bum bum. Es como vivir dentro de un maldito timbal, pensó Art, al tiempo que retrocedía.

Mala idea.

El chico se precipitó hacia él, lanzó dos golpes rapidísimos y después un directo a la cara, y si la nariz de Art no se rompió, la imitación fue excelente. Se secó la sangre de la nariz, se protegió y recibió casi todos los martillazos siguientes en los guantes, hasta que el chico cambió de táctica y empezó a atacar las costillas de Art por ambos lados.

Art tuvo la impresión de que había transcurrido una hora cuando sonó la campana y volvió a su esquina.

Big Brother lo estaba esperando.

—¿Ya tuviste suficiente, picaflor?

Solo que esta vez no parecía tan hostil.

Art contestó en tono cordial.

—Solo estoy comprobando desde dónde sopla el aire, perra.

Se quedó sin aire a los cinco segundos del segundo asalto. Un gancho con la izquierda al hígado logró que Art hincara una rodilla. Tenía la cabeza gacha, y de su nariz manaban sangre y sudor. Jadeaba en busca de aire, y por el rabillo de sus ojos anegados en lágrimas vio que, entre la multitud, había hombres intercambiando dinero, y oyó que el hermano pequeño contaba hasta diez en tono concluyente.

Que se vayan a la chingada todos, pensó Art.

Se levantó.

Oyó maldiciones procedentes de la multitud, gritos de ánimo de algunos pocos.

Vamos, Art, se dijo. Recibir una paliza no va a servirte de nada. Tienes que plantar cara un poco. Neutraliza la velocidad de la mano del chico, no le dejes lanzar puñetazos con tanta facilidad.

Se lanzó hacia delante.

Recibió tres golpes fuertes, pero siguió adelante y acorraló al muchacho contra las cuerdas. Con los pies trabados, empezó a lanzar golpes breves y cortantes, insuficientes para hacer daño, pero que obligaron al chico a cubrirse. Después, Art se agachó, lo golpeó dos veces en las costillas, se inclinó hacia delante y lo inmovilizó.

Tómate unos segundos de descanso, pensó Art, recibe un golpe. Apóyate contra el chico, cánsalo un poco. Pero incluso antes de que Little Brother pudiera llegar para romper el clinch, el chico se deslizó bajo los brazos de Art, giró y lo golpeó dos veces en la cabeza.

Art siguió avanzando.

Recibió golpes todo el rato, pero era Art el agresor, y esa era la cuestión. El chico estaba retrocediendo, bailando, golpeándolo a voluntad, pero retrocediendo. Bajó las manos y Art lanzó la izquierda contra su pecho, forzándolo a que retrocediera de nuevo. El chico parecía sorprendido, así que Art lo repitió.

Entre asalto y asalto, los dos hermanos estaban demasiado ocupados azuzando a su boxeador para que le propinara una paliza a Art. Este agradecía los descansos. Un asalto más, pensó. Déjame superar otro asalto.

Sonó la campana.

Un montón de dinero cambió de manos cuando Art se levantó del banquillo.

Tocó los guantes con los del chico para el último asalto, lo miró a los ojos y vio al instante que había herido su orgullo. Mierda, pensó Art, no era mi intención. Controla tu ego, tarado, y ni se te ocurra ganar.

No tendría que haberse preocupado.

Con independencia de lo que los hermanos le hubieran aconsejado al chico entre asalto y asalto, se amoldó a su estilo, moviéndose sin cesar a su izquierda, en la dirección de su golpe, con las manos altas, golpeando a Art a placer, para luego apartarse.

Art se movía hacia delante y golpeaba al aire.

Se detuvo.

Se quedó en el centro del cuadrilátero, sacudió la cabeza, rio e indicó por señas al chico que se acercara.

Al público le encantó.

Al chico le encantó.

Se encaminó arrastrando los pies al centro del cuadrilátero y empezó a lanzar puñetazos sobre Art, que los paraba como mejor podía sin dejar de cubrirse. Art devolvía un golpe cada pocos segundos, y el chico volvía a atacar.

El chico no quería dejarlo inconsciente. Se le había pasado la rabia. Solo estaba entrenando, siguiendo la rutina de los ejercicios y demostrando que podía golpear a Art cuando quisiera, ofreciendo a la multitud el espectáculo que deseaba. Al final, Art dobló una rodilla, con los guantes pegados a la cabeza y los codos hundidos en las costillas, con el fin de recibir la mayor parte de los golpes en los guantes y los brazos.

Sonó la campanada final.

El chico levantó a Art y se abrazaron.

—Algún día serás campeón —dijo Art.

—Has estado bien —dijo el chico—. Gracias por el combate.

—Tienes un buen boxeador —dijo Art a Little Brother, mientras le quitaban los guantes.

—Vamos a por todas —dijo Little Brother. Extendió la mano—. Me llamo Adán. Este es mi hermano Raúl.

Raúl miró a Art y asintió.

—No te has rendido, gringo. Pensé que te darías por vencido.

Esta vez se ahorró el «picaflor», observó Art.

—Si hubiera tenido cerebro, me habría rendido —dijo.

—Peleas como un mexicano —dijo Raúl.

La alabanza definitiva.

De hecho, peleo como medio mexicano, pensó Art, pero se lo guardó para sí. No obstante, sabía a qué se refería Raúl. Pasaba lo mismo en el barrio Logan. No importa tanto lo que eres capaz de pegar como lo que eres capaz de recibir.

Bien, por hoy ya he recibido bastante, pensó Art. Lo único que deseo ahora es volver al hotel, tomar una larga ducha caliente y pasar el resto de la noche en compañía de una compresa de hielo.

Está bien, varias compresas de hielo.

—Vamos a tomar unas cervezas —dijo Adán—. ¿Quieres venir?

Sí, pensó Art. Sí.

De modo que pasó la noche bebiendo cervezas en un cafetín con Adán.

Años después, Art habría dado cualquier cosa en el mundo por haber matado a Adán Barrera en aquel momento.

Tim Taylor le llamó al despacho a la mañana siguiente.

Art tenía muy mal aspecto, un fiel reflejo externo de su realidad interna. Le dolía la cabeza a causa de las cervezas y la yerba que había terminado fumando en el after hours al que Adán lo había llevado. Tenía los ojos morados, y quedaban rastros de sangre oscura seca debajo de su nariz. Se había bañado, pero no afeitado; primero porque no había tenido tiempo y, luego, la idea de pasar algo sobre su mandíbula hinchada se le antojaba poco apetecible. Y aunque se sentó en la silla muy despacio, sus costillas doloridas gritaron ofendidas.

Taylor lo miró con repugnancia no disimulada.

—Vaya nochecita que has pasado.

Art sonrió con humildad. Hasta eso le dolió.

—Ya te has enterado.

—¿Sabes qué me dijeron? —preguntó Taylor—. Esta mañana me reuní con Miguel Barrera. Ya sabes quién es, ¿verdad, Keller? Es un policía de Sinaloa, ayudante especial del gobernador, el hombre de esta zona. Hace dos años que estamos intentando convencerlo de que trabaje con nosotros. Y fue él quien me informó de que uno de mis agentes está armando bulla con los lugareños…

—Fue una pelea de entrenamiento.

—Da igual —dijo Taylor—. Estos tipos no son nuestros colegas ni nuestros compañeros de parranda. Son nuestros objetivos y…

—Tal vez sea ese el problema —se oyó decir Art.

Una voz incorpórea que no podía controlar. Tenía la intención de mantener la boca cerrada, pero se sentía muy mal para ceñirse a la disciplina.

—¿Cuál es el problema?

Carajos, pensó Art. Demasiado tarde.

—Que a «esos tipos» los consideramos «objetivos».

Y en cualquier caso, estaba enojado. ¿Las personas eran objetivos? He estado allí, he hecho eso. Además, averigüé más cosas anoche que en los últimos tres meses.

—Escucha, aquí no vas de agente secreto —dijo Taylor—. Trabaja con la policía local…

—No puedo, Tim —contestó Art—. Has conseguido indisponerme con ellos.

—Voy a echarte de aquí —dijo Tim—. Te quiero fuera de mi equipo.

—Empieza el papeleo —dijo Art. Estaba harto de aquella mierda.

—No te preocupes, lo haré —dijo Taylor—. Entretanto, Keller, intenta comportarte como un profesional.

Art asintió y se levantó de la silla.

Despacio.

Mientras la espada de Damocles de la burocracia pendía sobre su cabeza, Art pensó que podría seguir trabajando.

¿Cómo es ese dicho?, se preguntó. ¿Que pueden matarte, pero no pueden comerte? Lo cual no es cierto, pueden matarte y comerte, pero eso no significa que no te importe. La idea de ir a trabajar con el equipo de un senador lo deprimía hasta extremos insospechables. No era tanto el trabajo como que se lo consiguiera el padre de Althie, y Art tenía una actitud ambivalente hacia las figuras paternas.

Era la idea del fracaso.

No dejes que te noqueen, oblígalos a noquearte. Oblígalos a romperse las putas manos para noquearte, hazles saber que están peleando, dales algo para que se acuerden de ti cada vez que se miren en el espejo.

Volvió al gimnasio.

—¡Qué noche bruta! —dijo a Adán—. Me mata el dolor de cabeza.

—Pero gozamos.

Ya lo creo que lo pasamos bien, pensó Art. Tengo la cabeza hecha una mierda.

—¿Cómo está el Leoncito?

—¿César? Mejor que tú —dijo Adán—. Y mejor que yo.

—¿Dónde está Raúl?

—Echando un polvo, seguramente —dijo Adán—. Es el culo ese. ¿Quieres una cerveza?

—Sí, carajos.

Dios, qué bien sabía. Art tomó un sorbo largo y maravilloso, y después apoyó la botella fría contra su mejilla hinchada.

—Estás hecho un asco —dijo Adán.

—¿Tanto?

—Casi.

Adán hizo una seña al camarero y pidió un plato de machaca con huevo. Los dos hombres se sentaron a una mesa de la terraza y vieron desfilar el mundo ante ellos.

—Así que eres un agente de la brigada de narcóticos —dijo Adán.

—Ese soy yo.

—Mi tío es policía.

—¿No quieres seguir la tradición familiar?

—Soy contrabandista —dijo Adán.

Art enarcó una ceja. Le dolió.

—Pantalones vaqueros —dijo Adán, y rio—. Mi hermano y yo vamos a San Diego, compramos pantalones y los pasamos clandestinamente por la frontera. Los vendemos libres de impuestos en la parte trasera de un camión. Te sorprendería saber cuánto dinero se gana.

—Pensaba que ibas a la universidad. ¿Qué era?, ¿contabilidad?

—Hay que tener algo que contar —dijo Adán.

—¿Tu tío sabe lo que haces para pagarte las cervezas?

—El Tío lo sabe todo —dijo Adán—. Cree que es frívolo. Quiere que me dedique a algo «serio». Pero el negocio de los pantalones es bueno. Aporta algo de dinero hasta que lo del boxeo despegue. César será campeón. Ganaremos millones.

—¿Has intentado boxear? —preguntó Art.

Adán negó con la cabeza.

—Soy pequeño, pero lento. Raúl es el luchador de la familia.

—Bien, creo que yo he librado mi último combate.

—Creo que es una buena idea.

Los dos rieron.

Es curiosa la forma en que se forjan las amistades.

Art pensaría en eso unos años después. Una pelea de entrenamiento, una noche de borrachera, una tarde en la terraza de un café. Conversación, ambiciones mutuas mientras se suceden platos, botellas y horas compartidas. Un torneo de estupideces. Risas.

Art pensaría en eso, cuando se dio cuenta de que, hasta que no conoció a Adán Barrera, no había tenido amigos.

Tenía a Althie, pero eso era diferente.

Puedes describir a tu mujer como tu mejor amiga, pero no es lo mismo. No es el rollo masculino, el hermano que nunca tuviste, el tipo con el que te vas de juerga.

Cuates, amigos, casi hermanos.

Cuesta saber cómo ocurre.

Tal vez lo que Adán vio en Art fue lo que no encontraba en su hermano: una inteligencia, una seriedad, una madurez de las que él carecía pero anhelaba. Tal vez lo que Art vio en Adán… Carajos, durante años intentaría explicarlo, incluso a sí mismo.

Era solo que, en aquellos tiempos, Adán Barrera era un buen chico. Realmente lo era, o al menos lo parecía. Fuera lo que fuese lo que dormía en su interior…

Tal vez duerme en el fondo de todos nosotros, pensaría más tarde Art.

En mi interior se ocultaba, ya lo creo.

El poder del perro.

Fue Adán, inevitablemente, quien le presentó al Tío.

Seis semanas después, Art estaba tirado en su cama de la habitación del hotel viendo un partido de fútbol en la televisión, sintiéndose como una mierda porque Tim Taylor acababa de recibir la autorización para trasladarlo. Supongo que me enviará a Iowa para comprobar que las farmacias cumplen las normas de prescripción de medicamentos para el resfriado o algo por el estilo, pensó Art.

Carrera terminada.

Alguien llamó a la puerta.

Art la abrió y vio a un hombre con traje negro, camisa blanca y fina corbata negra. El pelo peinado hacia atrás a la vieja usanza, bigotillo, ojos tan negros como la medianoche.

Unos cuarenta años, con una seriedad del Viejo Mundo.

—Señor Keller, perdone por entrometerme en su privacidad —dijo—. Me llamo Miguel Ángel Barrera, de la policía estatal de Sinaloa. Me pregunto si podría robarle unos minutos de su tiempo.

Por supuesto, pensó Art, y lo invitó a entrar. Por suerte, a Art le quedaba casi toda una botella de whisky, abandonada tras una serie de noches solitarias, de modo que pudo ofrecer una copa al hombre. Barrera la aceptó y ofreció a Art un delgado habano.

—Lo dejé —dijo Art.

—¿Le importa que fume?

—Viviré indirectamente por mediación de usted —contestó Art.

Buscó a su alrededor un cenicero y descubrió uno. Después, los dos hombres se sentaron a una pequeña mesa junto a la ventana. Barrera miró a Art unos segundos, como si meditara sobre algo.

—Mi sobrino me pidió que me pasara a verlo —dijo.

—¿Su sobrino?

—Adán Barrera.

—Claro.

«Mi tío es policía», pensó Art. Así que este es «el Tío».

—Adán me engañó para que subiera al cuadrilátero y me enfrentara a uno de los mejores pugilistas que he visto en mi vida —explicó Art.

—Adán se cree que es representante —dijo el Tío—. Raúl se cree que es entrenador.

—Lo hacen bien —dijo Art—. César podría llevarlos muy lejos.

—Yo soy el dueño de César —dijo Barrera—. Soy un tío indulgente, dejo jugar a mis sobrinos, pero pronto tendré que contratar a un representante y a un entrenador de verdad para César. No se merece menos. Será campeón.

—Adán se llevará una decepción.

—El aprendizaje de un hombre implica enfrentarse a la decepción —dijo Barrera.

Bien, nada de bromas.

—¿Es verdad lo que me ha dicho Adán de que está teniendo dificultades profesionales?

¿Cómo responder a eso?, se preguntó Art. Sin duda, Taylor emplearía una expresión como «hay que lavar la ropa sucia en casa», pero tendría razón. Se enojaría si se enterara de que Barrera estaba aquí, hablando con un agente inferior.

—Mi jefe y yo no nos entendemos siempre.

Barrera asintió.

—La visión del señor Taylor puede ser algo estrecha. Vive obsesionado por Pedro Avilés. El problema de su DEA es que es, y perdóneme, muy norteamericana. Sus colegas no entienden nuestra cultura, la forma en que funcionan las cosas, la forma en que tienen que funcionar.

El hombre no se equivoca, pensó Art. Nuestro planteamiento, cuando menos, ha sido torpe. Esa puta actitud norteamericana de «Sabemos cómo hay que hacer las cosas», «Apártese de mi camino y deje que hagamos el trabajo». ¿Y por qué no? Funcionó muy bien en Vietnam.

—Lo que nos falta de sutileza, lo compensamos con falta de sutileza —contestó Art en español.

—¿Es usted mexicano, señor Keller? —preguntó Barrera.

—Mestizo —dijo Art—. Por parte de madre. De hecho, es de Sinaloa, Mazatlán.

Porque, pensó Art, me va bien jugar esta carta.

—Pero usted se crio en el barrio —dijo Barrera—. ¿En San Diego?

Esto no es una conversación, pensó Art, sino una entrevista de trabajo.

—¿Conoce San Diego? —preguntó—. Vivía en la calle 13.

—Pero no se metió en ninguna banda…

—Boxeaba.

Barrera asintió, y después se puso a hablar en español.

—Ustedes quieren acabar con los gomeros —dijo—. Nosotros también.

—Sin falta.

—Pero como boxeador —dijo Barrera—, usted sabe que no puede ir directamente por el nocaut. Tiene que atraer al contrincante a su terreno, llenarle el cuerpo de golpes, acorralarlo. No se va por el nocaut hasta el momento preciso.

Bien, no es que haya conseguido muchos nocauts, pensó Art, pero la teoría es correcta. Los gringos queremos ir por el nocaut a las primeras de cambio, y el hombre me está diciendo que aún no ha llegado el momento.

Me parece bien.

—Lo que está diciendo me parece muy sensato —dijo Art—. Pero la paciencia no es una virtud norteamericana. Creo que si mis superiores vieran algún progreso, algún movimiento…

—Es difícil trabajar con sus superiores —interrumpió Barrera—. Son…

Busca la palabra.

Art acaba por él.

—Falta gracia.

—Groseros —admite Barrera—. Exacto. Si, por otra parte, pudiéramos trabajar con alguien simpático, un compañero, alguien como usted…

Así que, piensa Art, Adán le ha pedido que me salvara el pellejo, y ha decidido que vale la pena hacerlo. Es un tío indulgente, deja jugar a sus sobrinos, pero también es un hombre serio, con un objetivo muy concreto en mente, y yo podría ayudarle a alcanzar ese objetivo.

Me parece bien, una vez más, pero la maniobra es delicada. ¿Una relación clandestina a espaldas de la agencia? Estrictamente prohibido. ¿Me asocio con uno de los hombres más importantes de Sinaloa y no digo ni pío? Una bomba de tiempo. Podrían despedirme de la DEA para siempre.

Pero ¿qué puedo perder?

Art sirvió un poco más de whisky a cada uno, y luego dijo:

—Me encantaría trabajar con usted, pero hay un problema.

Barrera se encogió de hombros.

—¿Y qué?

—No estaré aquí —siguió Art—. Me van a trasladar.

Barrera dio un sorbo a su whisky, fingiendo que le gustaba, como si fuera bueno, cuando ambos sabían que era corriente.

—¿Sabe cuál es la verdadera diferencia entre Estados Unidos y México? —preguntó a continuación.

Art negó con la cabeza.

—En Estados Unidos, todo gira en torno a los sistemas —dijo Barrera—. En México, todo gira alrededor de las relaciones personales.

Y tú me estás ofreciendo una, pensó Art. Una relación personal de naturaleza simbiótica.

—Señor Barrera…

—Me llamo Miguel Ángel —dijo Barrera—, pero mis amigos me llaman Tío.

Tío, pensó Art.

La palabra posee una implicación más profunda en el español de México.

Tío podría ser el hermano del padre, pero también podría ser cualquier pariente interesado en la vida de un crío. Va más allá de eso. Un tío puede ser cualquier hombre que te tome bajo su protección, una especie de hermano mayor, hasta una figura paterna.

Una especie de padrino.

—Tío… —empezó Art.

Barrera sonrió y aceptó el cumplido con una leve inclinación de cabeza.

—Arturo, sobrino mío… —empezó—, tú no te vas a ningún lado.

Excepto hacia arriba.

El traslado de Art fue suspendido a la tarde siguiente. Le llamaron al despacho de Taylor.

—¿Qué carajos sabes? —le preguntó Taylor.

Art se encogió de hombros.

—Me tiraron de las orejas desde Washington —dijo Taylor—. ¿Es alguna mierda de la CIA? ¿Sigues en su nómina? ¿Para quién trabajas, Keller?, ¿para ellos o para nosotros?

Para mí, pensó Art. Trabajo para mí. Pero no lo dijo. Se tragó las palabras.

—Trabajo para vosotros, Tim. Dímelo, y me tatuaré DEA en las nalgas. Si quieres, también me pondré un corazón con tu nombre encima.

Taylor lo miró desde el otro lado del escritorio, sin saber si Art le estaba tomando el pelo o no, ni cómo reaccionar. Adoptó un tono de neutralidad burocrática.

—Tengo instrucciones de dejar que actúes a tu antojo. ¿Sabes cómo veo esta situación, Keller?

—¿Como darme cuerda suficiente para ahorcarme yo solito?

—Exacto.

¿Cómo estaba tan seguro?

—Trabajaré para ti, Tim —dijo Art al tiempo que se levantaba para irse—. Trabajaré para el equipo.

Pero mientras salía no pudo resistir la tentación de canturrear, aunque en voz baja: I’m an old cowhand, from the Rio Grande. But I can’t poke a cow, ’cuz I don’t know how…

Una asociación pactada en el infierno.

Así la describiría Art más adelante.

Art Keller y el Tío Barrera.

Se encontraban pocas veces y en secreto. El Tío elegía sus objetivos con sumo cuidado. Art lo imaginaba construyendo, o, mejor dicho, deconstruyendo, mientras Barrera utilizaba a Art y a la DEA para quitar ladrillo tras ladrillo a la estructura de don Pedro. Un valioso campo de amapolas, después un invernadero, después un laboratorio, después dos gomeros de poca monta, tres policías estatales corruptos, un federal que estaba aceptando la mordida de don Pedro.

Barrera se mantenía al margen de todo, sin implicarse nunca de una manera directa, sin atribuirse jamás los méritos, utilizando a Art como un cuchillo para destripar la organización de Avilés. De todos modos, Art no era una simple marioneta. Utilizaba las fuentes que Barrera le proporcionaba para trabajar otras fuentes, obtener influencias, crear recursos en el álgebra de reunir información. Una fuente te consigue dos, dos te consiguen cinco, cinco te consiguen…

Bien, entre las cosas buenas también te consigue infinitas cantidades de mierda de los tipos de la DEA. Tim Taylor aplicó el tercer grado a Art media docena de veces: «¿De dónde sacas tu información, Art? ¿Cuál es tu fuente? ¿Tienes un soplón? Somos un equipo, Art. En el equipo no existen individualidades».

Sí, pero son necesarias para ganar, pensó Art, y eso es lo que estamos haciendo por fin: ganar. Aumentar nuestra influencia, enfrentar a un gomero con otro gomero, demostrar a los campesinos de Sinaloa que los días de la supremacía de los gomeros están llegando a su fin. Así que no le decía nada a Taylor.

Debía admitir que había algo de «Vete al demonio, Tim, tú y tu equipo».