11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Una magnífica novela sobre la regencia de Fernando el Católico atravesada por una apasionante intriga histórica: ¿Otorgó Enrique IV testamento? ¿Reconoció en sus momentos postreros a la princesa Juana como la legítima heredera del trono de Castilla o ratificó a Isabel? Los años trascurridos entre la muerte de Isabel, noviembre de 1504, y la de Fernando, enero de 1516, están preñados de grandes acontecimientos: se confirma que Colón no había llegado a las Indias; se consolida el dominio español en Nápoles y se produce la expansión por el norte de África; se busca un paso para llegar al mar del Sur y abrir una ruta hasta la Especiería, se amplían los dominios de Ultramar... Es una época de luchas, intrigas, traiciones, lealtades y también de tensiones con Portugal por controlar las rutas marítimas. En Castilla, donde Fernando el Católico ejerce como regente, gran parte de la nobleza apoya las ambiciones de su yerno Felipe de Habsburgo, que busca desplazar del poder a su suegro. Fernando reacciona firmando una alianza con Francia y contrayendo matrimonio con Germana de Foix, lo que pondrá en peligro la unidad dinástica de Castilla y Aragón. Calvo Poyato, con su rigor histórico y maestría literaria, hace desfilar por palacios y castillos, calles, plazas, mesones y caminos a Fernando el Católico, al cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, al Gran Capitán o Nebrija. También a frailes, pintores y secretarios o gentes del pueblo llano como mesoneros, arrieros o mujeres de la vida, todo en una novela que sumergirá al lector en la cotidianidad del Madrid, Toledo, Sevilla, Valladolid, Burgos o Segovia de la época. Como telón de fondo, el temor a que salga a la luz un testamento de Enrique IV el Impotente —lo que ya angustió a Isabel la Católica durante sus últimos años de vida— y convulsione Castilla. Don Fernando tratará de hacerse con ese testamento que nadie ha visto, aunque muchos hablan de él, y encargará a Cisneros buscarlo. «Del panorama literario actual, José Calvo Poyato es uno de los autores que mejor nos traslada a épocas pasadas». Onda Cero «Un referente de la novela histórica española». El Periódico «Combina con sabiduría la novela histórica y el thriller». Juan Ángel Juristo, ABC «Un gran historiador. Un excelente novelista». J. J. Armas Marcelo

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 896

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

El rey regente

© José Calvo Poyato, 2024

Autor representado por Silvia Bastos, S. L. Agencia literaria

© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

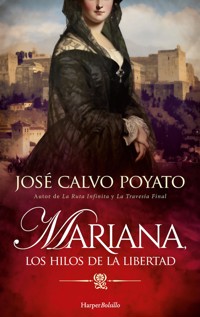

Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®

Imagen de cubierta: Shutterstock

I.S.B.N.: 9788410021396

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

XLIV

XLV

XLVI

XLVII

XLVIII

XLIX

LI

LII

LIII

LIV

LV

LVI

LVII

LVIII

LIX

LX

LXI

Epílogo

Nota histórica

Bibliografía

Dramatis Personae

Nota del autor

Agradecimientos

Si te ha gustado este libro…

A mis amigos, con quienes tanto

he compartido a lo largo de mi vida

y sigo compartiendo.

Les agradezco que, de vez en cuando,

hagan que rompa

mis soledades literarias.

I

Lunes, 11 de diciembre de 1474

La populosa villa no había dejado de crecer en los últimos tiempos. Contaba con un par de parroquias y varios conventos, uno de ellos fundado por Enrique IV, al que se bautizó como Santa María del Paso y que fue entregado a los jerónimos. Muy pronto se lo llamó San Jerónimo el Real. Madrid tenía algo más de mil quinientos vecinos y algunos de ellos, muy adinerados, estaban levantando palacios de mucho fuste, según las nuevas modas venidas de Italia. Pese a su importancia, estaba lejos de ser una plaza fuerte, apenas tenía la protección de un murete de poco más de un palmo de grosor y por muchas partes no alcanzaba las dos varas de altura. Los martes se celebraba un mercado franco. En sus comienzos se hacía en el llamado Campo del Moro, que era como se conocía la explanada que se extendía ante el Alcázar, pero al poco tiempo se trasladó a la plazuela del Arrabal.

Las campanas del monasterio de los jerónimos hacía mucho rato que habían enmudecido y las sombras se habían apoderado de la villa. Sin embargo, la tenue claridad que podía verse a través de las emplomadas ventanas del Alcázar señalaba que allí había mucha actividad. El rey don Enrique, cuarto de su nombre en Castilla, había regresado de su jornada de caza muy pronto, poco después de mediodía. Se sentía mal y desde hacía muchos días lo aquejaba un dolor de ijada, cada vez más fuerte y frecuente. Conforme habían ido pasando las horas se había sentido peor. Por eso muy pronto había llegado al Alcázar acompañado por algunos nobles y varios monteros de Espinosa. Sin desvestirse de la saya, arrugada y manchada, ni descalzarse los borceguíes embarrados y sucios, se había encerrado en su alcoba. En la antecámara muchos se preguntaban si sobreviviría a aquella noche, algo que abonaban los semblantes de los físicos que lo atendían. Los dos mostraban mucha preocupación.

—No ha querido cenar. Los dolores son fuertes.

—¿Habéis oído de qué habla con su secretario? —preguntó uno de los cortesanos.

—No, nos ha ordenado retirarnos y lo que comentan lo hacen en voz baja.

Hacía días que el desgraciado monarca sólo se solazaba con la caza en los bosques de El Pardo, distantes unas dos leguas de la villa. Ese era uno de los pocos placeres que la vida ya le ofrecía. Allí, en la espesura de aquellos tupidos madroñales donde había gran cantidad de animales salvajes y abundaban los osos, siempre se había sentido a gusto. Ahora la angustia lo atormentaba en aquellas postreras jornadas de su vida. Le inquietaba saber que parte de sus cortesanos se encontraba en Segovia junto a su hermana doña Isabel, quien disputaba la sucesión en el trono a su hija doña Juana, que en febrero cumpliría trece años.

La razón de esa disputa era antigua. Desde muchos años atrás, corría el rumor de que no podía holgar con mujeres. El propio don Enrique había dado pábulo a ese rumor, al declarar en el proceso para anular su matrimonio con su primera esposa, Blanca de Navarra, que se sentía incapaz de penetrarla. Eso era razón de mucho peso para anular un matrimonio. Por ello se referían a él como el Impotente. Sin embargo, unas prostitutas de Segovia afirmaban que las había poseído como varón potente y que su verga nada tenía que envidiar a la de otros caballeros con los que ellas habían yacido.

La Portuguesa, que era como muchos en la corte se referían a la segunda esposa del rey y madre de doña Juana, había tenido una conducta poco ejemplar y ello, unido a los rumores que circulaban sobre la virilidad de su esposo, había difundido la sospecha de que su hija no era suya, sino de un apuesto cortesano llamado don Beltrán de la Cueva, y por eso la motejaban como la Beltraneja. Incluso el propio don Enrique, en varias ocasiones, había rechazado públicamente su paternidad, señalándola como bastarda. En Guisando había afirmado que la sucesión legítima del linaje de los Trastámara recaía en su hermana de padre, la princesa doña Isabel, a la que había designado como su heredera en el trono de Castilla. Pero su posterior enfrentamiento con ella y su esposo, don Fernando, el hijo del rey de Aragón, lo había llevado a considerar como sucesora legítima a su hija Juana, reconociéndola como tal.

El daño, sin embargo, estaba hecho y eran muchos los que buscaban medrar en aquella situación.

Hacía varios días que algunos cortesanos, viendo que la salud del rey estaba muy quebrantada, lo requerían para que otorgase testamento en favor de su hermana; otros, por el contrario, le pedían que testase en favor de su hija. Unos y otros —a la mayor parte de ellos los movían sus particulares intereses—, le decían que hacer testamento era una forma de evitar el conflicto que se desencadenaría a su muerte entre quienes se declaraban partidarios de su hermana y quienes defendían los derechos de su hija.

Por si la lucha intestina que se barruntaba en el horizonte de Castilla no era suficiente, el posible conflicto arrastraba al enfrentamiento a las otras dos grandes monarquías peninsulares: Aragón y Portugal. La primera apoyaría a doña Isabel, al ser su esposo heredero de aquella corona, mientras que la segunda apostaría por doña Juana, porque Alfonso V, el monarca lusitano, pese a tener más de cuarenta años, estaba dispuesto a desposarla.

Uno de los cortesanos que acompañaban al monarca en aquellos días era don Pedro González de Mendoza. El prelado lo instaba a hacer testamento y a otorgarlo en favor de doña Isabel, insistiéndole en que era lo mejor para el reino. En más de una ocasión había dicho al monarca:

—Señor, otorgar testamento es como una profesión de fe, por eso invocamos a Dios para que nos ilumine a la hora de hacerlo, además de ser una declaración de algunas de las cosas acaecidas durante la vida.

Eran muchos los que le daban un extraordinario valor al testamento, y es que no se solía mentir en él. La mayor parte de las veces se hacía al final de la vida, cuando pronto se iba a comparecer ante quien colocaría en una balanza las buenas y las malas obras para decidir si se ganaba la dicha de gozar de la presencia de Dios o se era condenado, eternamente, a los tormentos del infierno.

A Mendoza, pieza fundamental en el poderoso clan que se agrupaba en torno a aquel apellido, se le conocía como el Gran Cardenal de España. Él y todo el clan de los Mendoza que, hasta el año anterior, habían sido partidarios de doña Juana, habían virado dando su apoyo a doña Isabel. En el caso del cardenal había influido su gran rivalidad con el arzobispo de Toledo, don Alonso Carrillo de Acuña, ferviente defensor, desde el primer momento, de los derechos de doña Isabel. Corría el rumor de que el cambio de bando había sido obra del cardenal Rodrigo de Borja, cuando poco antes se presentó en Castilla, comisionado por el papa Sixto IV. Se decía, aunque sólo era un rumor, que prometió a Mendoza un capelo cardenalicio si cambiaba de bando. Borja buscaba el acercamiento de las coronas de Castilla y Aragón y trajo la bula pontificia que regularizaba el matrimonio de doña Isabel con don Fernando, que se habían desposado con una bula falsificada por al arzobispo de Toledo para poder salvar la dificultad canónica que suponía el que los contrayentes fueran primos. El rumor había cobrado visos de realidad cuando el sumo pontífice nombró a Mendoza cardenal de Santa Maria in Domnica, intitulado Gran Cardenal de España.

Custodiada por los monteros de Espinosa —los encargados de la guardia de los miembros de la familia real—, a la alcoba del rey sólo se permitía, por expresa orden de su alteza, acceder a su secretario, Juan de Oviedo, y a los dos físicos que lo atendían. Don Enrique estaba angustiado y le pesaba la responsabilidad. Nombrar en su testamento a la persona que había de sucederle en el trono lo atormentaba y lo hacía dudar, consciente de las consecuencias de tal decisión para el futuro de Castilla. Otorgar testamento a favor de su hija o de su hermana era algo de suma importancia, porque se trataba de la voluntad del rey, aunque fuera un rey tan vilipendiado y ultrajado como él lo había sido.

A eso de las ocho y media había pedido que se avisase a fray Juan de Mazuelos, prior del convento de San Jerónimo el Real. El monje había acudido a toda prisa y, tras la salida de Juan de Oviedo y de los físicos, trató de poner bálsamo en el atormentado espíritu de don Enrique.

—Estoy cansado, fray Juan, muy cansado.

—Olvídese vuestra alteza de todo y sólo ocúpese de su ánima y de ponerse a bien con Dios para que lo acoja en su santo seno. Pedídselo a la santísima Virgen, nuestra señora de Guadalupe, a la que vuestra alteza siempre ha tenido gran devoción. Ella le ayudará en este trance, que siempre resulta difícil.

—Mi deseo es reposar a sus pies.

—¿Deseáis que vuestros restos mortales descansen en ese monasterio que es servido por hermanos de nuestra orden?

—Así es, fray Juan.

—Me encargaré de que se cumpla la voluntad de su alteza. Ahora, tranquilizaos. Serenad vuestro espíritu.

El prior de los jerónimos trató de sosegarlo y después lo oyó en confesión. Cuando salió de la alcoba fue abordado por los cortesanos que aguardaban en la antecámara regia. Lo habían cercado y lo acosaron a preguntas.

—¿Cómo habéis encontrado a su alteza?

—Mal, muy mal. Ha descargado su conciencia.

—¿Ha hecho testamento? —le preguntó el cardenal Mendoza, dando por descontado que la muerte del rey era cuestión de horas.

Fray Juan lo miró con gesto severo y, en lugar de responder, abandonó la antecámara farfullando palabras ininteligibles.

Poco antes de las once el prior de los jerónimos volvía al Alcázar. Llegaba acompañado de dos jóvenes novicios, fray Agustín de la Santísima Trinidad y fray Lamberto de la Misericordia. Este último llevaba las manos ocultas bajo su escapulario. El secretario Juan de Oviedo y los físicos habían vuelto a entrar en el aposento donde agonizaba el rey, tratando de procurarle algún alivio a sus dolores. La opinión de los médicos era que, salvo que Dios dispusiera otra cosa, el óbito se produciría de un momento a otro. En la antecámara había bullicio. Seguían siendo numerosos los nobles que aguardaban el desenlace.

La llegada de los jerónimos hizo que se apagaran los murmullos.

El cardenal Mendoza se acercó al prior.

—Los físicos nos han dicho que su alteza agoniza.

—Salvo que Dios nuestro señor disponga otra cosa…, es el final, eminencia. He vuelto para ayudarle a bien morir y hacerme cargo de sus últimas voluntades.

El cardenal frunció el ceño.

—¿Habéis dicho… últimas voluntades?

Fray Juan, que no se fiaba del cardenal, hizo un gesto a sus novicios para que lo siguieran. No quería seguir hablando con Mendoza. Iba a entrar en el aposento cuando se le acercó el capellán real, quien conversaba muy quedamente con los monteros de Espinosa que montaban guardia en la puerta.

—Vuestra paternidad habrá de aguardar a que salgan los físicos.

—En esta hora es mucho más importante la salud de su ánima que la de su cuerpo.

—También yo lo creo así, pero… —El capellán, dando un giro inesperado a la conversación, le preguntó—: ¿Qué os parece la presencia del cardenal?

—Está aquí porque algo se trae entre manos.

—Mi criterio es que no debe entrar en la alcoba del rey. Su alteza está muy intranquilo y debe sosegarse para disponerse a bien morir.

El prior asintió con un leve movimiento de cabeza.

Poco después salieron los físicos centrando la atención de los cortesanos, mientras, el capellán real, el prior y sus frailes entraban en el aposento.

—En definitiva —concluyó uno de los médicos—, no creo que su alteza vea el nuevo amanecer. Lo mejor será que disponga su ánima para ir al encuentro con el creador.

No se equivocó.

Enrique IV exhaló su último aliento poco después de la medianoche, atendido por fray Juan de Mazuelos y sus novicios y asistido por el capellán real. Cuando los clérigos anunciaron la muerte del monarca, quienes aguardaban en la antecámara entraron en tromba en la alcoba para cerciorarse de que el rey estaba muerto. Luego preguntaron, ansiosos, si había hecho testamento.

No obtuvieron respuesta.

Aquella noche, la del 11 al 12 de diciembre, se vivió con mucha agitación en las laberínticas dependencias del Alcázar madrileño. Por eso los vecinos de Madrid, que no habían conciliado el sueño, continuaban viendo luz a través de sus emplomadas ventanas.

II

El cardenal Mendoza no perdió un instante. Escribió una breve carta a doña Isabel, que aguardaba noticias en Segovia, dándole cuenta de la muerte del rey. La cerró con un lacre en el que estampó su sello y ordenó al mensajero:

—Parte de inmediato. No hay tiempo que perder.

El hombre tenía el miedo pintado en el rostro. El camino a Segovia era difícil y buena parte corría entre los densos y casi impenetrables bosques en los que había cazado Enrique IV, que eran refugio de toda clase de fieras y alimañas.

—Eminencia, ¿no sería mejor aguardar a que amanezca?

—¡No!

—Los caminos de la sierra…

—Es necesario ganar las horas. Hoy el tiempo es mucho más valioso que el oro. Esta carta —el cardenal aún la tenía en su mano y la agitó en el aire— ha de estar en poder de doña Isabel lo antes posible.

—Pero eminencia…

—¡No hay peros que valgan! —gritó molesto ante la resistencia del mensajero—. Te daré un recibo ordenando que te doblen la paga o irás a parar a una mazmorra. Tú eliges. Dos hombres armados te acompañarán a Segovia.

Tener escolta pareció tranquilizarlo. Aunque cabalgar de noche por un camino que discurría entre bosques…

—¡Toma! —Le entregó la carta—. ¡Sal volando! ¡No hay tiempo que perder!

Poco después, aquel correo partía del Alcázar con la escolta prometida. Mendoza lo vio alejarse desde una ventana. Respiró satisfecho, y, tras dar cuenta del vino caliente y especiado que había escanciado en su copa, escribió otra carta. Informaba de la muerte del rey al cabildo toledano y pedía que enviasen a Madrid ornamentos negros para que el luto y las exequias se celebrasen con la solemnidad que requería un funeral regio. Entregó la carta a otro mensajero, al que indicó:

—Puedes esperar a que amanezca, pero cabalga sin detención.

Las circunstancias en que se produjo la muerte del rey dieron lugar a que, desde aquella noche, circularan rumores acerca de si el soberano había hecho testamento. Uno de ellos decía que el secretario, Juan de Oviedo, que aquella tarde estuvo más de una hora junto al lecho del monarca, pasada la medianoche mandó recado al párroco de la iglesia de la Santa Cruz. Hubo quien afirmaba haberlo visto entrar en el Alcázar, cerca ya de la madrugada, y que mantuvo un encuentro a puerta cerrada con el secretario. También que aquella noche había abandonado Madrid y que lo hacía por temor a tener en su poder el testamento que Oviedo le había confiado. Según se decía, viajaba a Portugal y su misión era entregárselo al monarca lusitano. El propósito era convertir a aquel rey en garante de los derechos de doña Juana al trono. Otro rumor señalaba que las órdenes que se habían dado al párroco era ocultarlo en un lugar donde no se encontrase.

También se rumoreaba que el testamento estaba en poder del prior de San Jerónimo el Real, quien lo había puesto a buen recaudo, e incluso que Enrique IV no había otorgado testamento ni declarado cuál era su última voluntad acerca de quién había de sucederle. Quienes daban crédito a esto último señalaban que, de haberlo hecho, la beneficiaria lo mostraría para reforzar sus derechos. En realidad, todo eran rumores, pero nadie tenía seguridad de lo que había ocurrido en aquella alcoba donde el cuarto de los Enriques de Castilla había entregado su alma a Dios.

Entre los juristas se afirmaba que, en caso de haberlo hecho, si bien no se había otorgado ante escribano, tendría validez legal y que, si recogía la última voluntad del rey en cuanto a la sucesión, la heredera del trono era quien estuviera designada en dicho testamento.

Otro suceso había pasado más desapercibido a los muchos ojos que estaban vigilantes y pendientes de todo lo que ocurría aquella noche que ponía el punto final al azaroso reinado de Enrique IV: fray Agustín de la Santísima Trinidad, uno de los novicios que acompañaron a Juan de Mazuelos en su postrera visita al monarca, abandonó Madrid por orden del prior. Lo hizo cuando se abrieron las puertas de la villa, poco antes de que los primeros rayos de sol anunciasen que había llegado un nuevo día.

A la misma hora que fray Agustín salía de Madrid, el mensajero del cardenal Mendoza, que había cabalgado sin descanso, agotando al animal, llegaba a las puertas del alcázar de Segovia. Era una impresionante fortaleza —una de las más importantes del reino—, protegida por altas y poderosas torres, y rodeada por un profundo foso de varias varas de ancho.

Los centinelas de una pequeña torre albarrana, una vez tuvieron seguridad de que portaba un mensaje del cardenal Mendoza, ordenaron bajar el puente y alzar el rastrillo, y le franquearon la entrada. Mientras los dos hombres que lo habían escoltado se quedaban en el cuerpo de guardia, un cabo lo condujo a una estancia en la planta noble cuya techumbre era un hermoso artesonado donde podían verse pintadas las armas de Castilla y León. Allí aguardó para entregar la carta y trató de sacudirse el frío que calaba sus huesos ante una chimenea donde ardían gruesos leños de encina que no paraban de crepitar.

Quien apareció no fue doña Isabel, sino el alcaide de la fortaleza, Andrés Cabrera. Además de mayordomo de Enrique IV, era el custodio del tesoro real que allí estaba depositado desde hacía algunos meses.

Cabrera era hombre de mediana estatura. Sus grandes ojos negros denotaban inteligencia y tenía un rostro agraciado. Siempre se había mostrado leal a don Enrique, incluso en los momentos de mayor dificultad por los que atravesó, mas esa lealtad no fue obstáculo para que apostara por doña Isabel como sucesora al trono de su hermano. Influyó en ello su esposa, Beatriz de Bobadilla, muy ligada a doña Isabel desde la infancia. El alcaide había propiciado aquel otoño un encuentro entre los hermanos con el propósito de que renovasen el acuerdo alcanzado en Guisando unos años antes, donde se decía que:

Por cuanto por el bien, la paz y el sosiego de estos reinos, y por atajar las guerras, los males y las divisiones que en ellos al presente hay, y… queriendo proveer que estos reinos non hayan de quedar ni queden sin legítimos sucesores del linaje del dicho señor rey y de la dicha señora infanta, y… por el gran amor que el dicho señor tiene a su alteza place dar su consentimiento y autoridad para que sea intitulada, jurada, nombrada y tenida por princesa y su primera heredera y sucesora en estos dichos reinos e señoríos después de los días del dicho señor rey.

Ítem por cuanto al dicho señor rey y comúnmente en todos estos reinos e señoríos es público y manifiesto que la reina doña Juana [la esposa de Enrique IV] de un año a esta parte no ha usado limpiamente de su persona como cumple a la honra del dicho señor rey ni suya, y así mismo el dicho señor rey es informado que no fue ni está legítimamente casado con ella, por las cuales razones y causas a servicio de Dios y descargo de la conciencia del dicho señor rey y al bien común de los dichos reinos cumple que sea hecho divorcio y apartamiento del dicho casamiento, y que la dicha reina se haya de ir y se vaya fuera de estos dichos reinos.

El encuentro tuvo lugar en aquel mismo Alcázar, pero, pese a sus deseos y buenos oficios, no se lograron acuerdos sustanciales.

—Me han dicho que venís de Madrid y traéis un mensaje.

—Así es, señor. Un mensaje de su eminencia para la princesa, doña Isabel. He cabalgado toda la noche.

—Entregádmelo.

El mensajero dudó un momento, por lo que el alcaide insistió:

—Entregádmelo.

La autoridad con que lo dijo disipó sus dudas. Echó mano del canuto de cuero que colgaba de su cinturón y le dio la carta.

Justo en aquel momento, por las emplomadas vidrieras de las ventanas se colaban los primeros rayos de sol de aquella fría mañana de diciembre.

Cabrera miró la carta y comprobó el lacre: tenía el sello del cardenal. No necesitaba leer aquel texto para saber que había llegado el momento de la sucesión y sabía que no debía perderse un instante.

—¡Guardias! —Los dos alabarderos que custodiaban la estancia acudieron de inmediato—. ¡Acompañad a este hombre a las cocinas, necesita reponer fuerzas!

—¡A la orden, señor!

El mensajero le entregó el recibo que el cardenal Mendoza le había dado. Cabrera lo miro y le dijo:

—Se os doblará la paga. Cuando hayáis repuesto fuerzas, pasad por tesorería.

—Gracias, señor.

Cabrera se dirigió a sus aposentos privados, donde su esposa lo estaba esperando.

—En efecto, son noticias del cardenal. —Le mostraba la carta—. El correo ha cabalgado durante la noche para traerla. Eso sólo puede significar una cosa.

—Que el rey ha muerto.

Cabrera asintió en silencio.

—Debes avisar a doña Isabel.

Beatriz de Bobadilla, camarera mayor de doña Isabel, era mujer de una extraordinaria belleza, e incluso había quien afirmaba que era la más bella del reino. Se recogió un mechón de pelo que se había escapado de su cofia y salió del aposento. Una hora después doña Isabel, vestida de riguroso luto, presidía una reunión a la que asistían, además del alcaide Cabrera, Gutierre de Cárdenas, Gonzalo Chacón, el contador Alonso de Quintanilla, el doctor Díaz de Alcocer y Rodrigo de Ulloa. Este último acababa de llegar de Madrid, donde había sido testigo de la muerte del rey. El gran ausente era don Fernando, el marido de doña Isabel, que estaba en Zaragoza, adonde había acudido llamado por su padre, el rey Juan II.

Doña Isabel era de algo más que de mediana estatura. El óvalo de su cara era perfecto y sus labios gordezuelos y carnosos. Sus ojos eran de un azul claro y su melena era rubia y con tirabuzones que caían sobre sus hombros. El luto estilizaba su figura.

—He ordenado a vuestra esposa —miró al alcaide— que dé instrucciones para que se haga pública la muerte de su alteza y para que se celebren misas por el eterno descanso de su alma tanto en la catedral como en todas las iglesias de Segovia.

—Vuestra alteza debería acudir a las exequias de la catedral.

—Lo tengo previsto, mi buen Cabrera.

—Es importante que estéis allí. Pero lo más urgente, en este momento, es disponerlo para vuestra proclamación —señaló Chacón.

—Para eso os he convocado.

En poco más de dos horas, se tomaron decisiones acerca de los pasos que habían de darse para que doña Isabel quedase proclamada reina de Castilla. Lo primero sería comunicar el fallecimiento del rey al concejo municipal y a su corregidor, don Diego de Avellaneda, a quienes se les pediría un juramento de lealtad para doña Isabel. También se comunicaría la muerte de Enrique IV al cabildo catedralicio, por encontrarse en Turégano el obispo, don Juan Arias Dávila. La proclamación como reina se realizaría el miércoles, que era 13, y tendría lugar en el pórtico de la iglesia de San Miguel.

En la plazuela que se abría ante el templo se levantaría un túmulo cubierto con paños negros para tener presente la memoria del rey difunto y para que se pudieran realizar las ceremonias propias de pena pública por su fallecimiento. Acordadas estas actuaciones, doña Isabel ordenó que se redactase el borrador de la carta que se dirigiría a las ciudades para comunicar la muerte de su hermano y su proclamación como reina de Castilla.

Antes de que la reunión se diera por terminada, Cabrera comentó a doña Isabel:

—Mi señora, ¿no os parece que habría de informarse de todo esto a vuestro esposo?

—Todo a su debido tiempo, alcaide. En Castilla las mujeres pueden reinar y la reina de Castilla, si Dios no dispone otra cosa, seré yo. No tendré inconveniente en compartir responsabilidades con don Fernando, pero a quien se proclamará como reina es a mí. —Miró al doctor Díaz de Alcocer y le preguntó—: ¿Qué pensáis vos?

—Señora, os asiste la razón, porque, como bien habéis dicho, a diferencia de lo que se estila en Aragón y en otros reinos de la cristiandad, en Castilla las mujeres pueden reinar. Vos seréis la reina, pero para evitar malentendidos es mi obligación deciros que en la aclamación debería hacerse una referencia a vuestro esposo.

Doña Isabel valoró las palabras del jurista.

—Sea, pues, como decís. Buscad la fórmula adecuada.

Después todo sucedió muy deprisa.

III

En las torres y espadañas de las parroquias e iglesias de los conventos de la ciudad no dejaron de tañer las campanas a lo largo de todo el día. Los segovianos tuvieron conocimiento de la muerte del rey y los dos cabildos, el municipal y el catedralicio, fueron informados de lo ocurrido. Sin pérdida de tiempo, frente a la iglesia de San Miguel, empezaron los trabajos para levantar el estrado donde se llevaría a cabo la proclamación, cubierto con un dosel de seda y finísimos bordados.

Doña Isabel acudió a las exequias fúnebres que se celebraron en la catedral. Vestía de riguroso luto, con el rostro ocultado tras un velo negro, como la toca con que cubría su cabeza. La acompañaban Beatriz de Bobadilla y varias de sus damas. Los segovianos abarrotaban el templo diocesano, conscientes de vivir un momento histórico. Muchos elevaban plegarias por el alma del difunto: sentían devoción por don Enrique, quien había favorecido mucho a la ciudad y sus vecinos. Segovia había sido una de las ciudades más fieles en los momentos de dificultad por los que aquel monarca había pasado.

A la caída de la tarde, finalizado el funeral, los segovianos, ante la llegada de la noche, se recogieron en sus casas. Ya se había hecho público que, al día siguiente, doña Isabel sería proclamada reina. La ciudad estaba en calma y en el Alcázar se trabajaba sin descanso.

Beatriz de Bobadilla no dejaba de impartir órdenes. Daba instrucciones acerca del vestido que su señora iba a llevar y estaba pendiente de cada uno de los adornos que luciría. Cada cosa tenía un simbolismo y había de responder a lo que era propio de una reina. Hasta pasada la medianoche todo fueron carreras, nervios y trabajos. Si las camareras estaban afanadas con el vestido, los amanuenses copiaban una y otra vez el texto de la carta mediante la que se comunicaba la proclamación de Isabel de Trastámara como sucesora de Enrique IV a las ciudades con voto en Cortes, a las localidades que eran sedes episcopales y también a las principales ciudades y villas del reino.

Ella era la nueva reina de Castilla.

Los hombres más próximos a doña Isabel debatieron sobre los efectos que tendría el acto del día siguiente. Todos eran conscientes de que los partidarios de doña Juana no permanecerían cruzados de brazos. Preocupaba la decisión que tomase el monarca portugués. El rey lusitano iba a ser uno de los principales apoyos con que contaría la rival de su reina. Por eso, el doctor Díaz de Alcocer había llamado la atención acerca de la necesidad de informar a don Fernando sobre las iniciativas que se estaban tomando:

—Si doña Juana cuenta con el apoyo de Portugal, es imprescindible, ante el conflicto que se avecina, tener la ayuda de Aragón.

El 13 de diciembre amaneció despejado. Cuando el sol apuntó por el horizonte alumbró un cielo azul, inmaculado. Hacía el frío propio de la época, pero eso no era algo que arredrase a los segovianos, que, apenas hubo amanecido, habían tomado posiciones a lo largo del recorrido que, desde el Alcázar, conduciría a quien iba a convertirse en su reina hasta la iglesia de San Miguel. Vecinos de la ciudad —hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos—, así como gentes procedentes de los lugares cercanos, donde ya se había tenido noticia del acontecimiento, se agolpaban en calles y plazas. Muchos pugnaban por hacerse con un sitio desde el que ver y disfrutar de la comitiva. No se proclamaba una reina todos los días.

Poco después de las diez de la mañana se alzaba el rastrillo de la puerta principal del Alcázar y se bajaba el puente levadizo para salvar el profundo foso que rodeaba las murallas. Se ponía en marcha el regio cortejo: abría paso un grupo de alabarderos, tocados con unos gorros de terciopelo carmesí y blancas plumas, vestidos lujosamente para la ocasión; los seguía un cuerpo de timbaleros, cuyos redobles atronaban, y otro de trompeteros que soplaban con fuerza sus trompetas y chirimías.

El estruendo era ensordecedor.

Tras los músicos aparecieron, en formación de tres en fondo, una docena de jinetes ataviados con lujosas vestiduras. Montaban corceles ricamente enjaezados y a su cabeza marchaba el alcaide Cabrera. Tras ellos desfilaba un nutrido cuerpo de infantes, una sección armada con picas, otra con ballestas y una tercera con arcabuces. Representaban el poder militar de doña Isabel. Los infantes daban paso a dos timbaleros a caballo, que golpeaban rítmicamente los timbales. Precedían a un cuarteto de maceros tocados con emplumados bonetes y vistiendo unas amplias dalmáticas en cuyos cuarteles podían verse las armas de Castilla y León. A continuación, iban tres reyes de armas con los pendones del reino, abriendo paso a Gutierre de Cárdenas, quien montaba un caballo negro y sostenía por la punta, manteniéndola en posición vertical, una espada, símbolo de la autoridad de la reina. Después caminaba, con cierto desorden, una representación del clero secular y regular de la ciudad con cruces alzadas.

A continuación, apareció doña Isabel. Cuando la multitud la vio fue recibida con vítores y exclamaciones de júbilo:

—¡Viva la reina de Castilla!

—¡Viva doña Isabel!

—¡Viva nuestra reina!

Algunos se desgañitaban con sus gritos.

Iba montada a mujeriegas en una primorosa yegua blanca cuyas bridas sostenían, a modo de palafreneros, Gonzalo Chacón y Rodrigo de Ulloa. Lucía una saya blanca, de corte sencillo, y sobre ella una ligera veste color carmesí de finísima seda. Se adornaba con un espléndido collar de oro con grandes piedras preciosas incrustadas en sus eslabones. Su larga cabellera rubia estaba recogida en una trenza.

La escoltaba un cuerpo de lanceros y, detrás, otro grupo de músicos. Sus sones se mezclaban con los gritos de los segovianos. Cerraba el cortejo otro cuerpo de alabarderos ataviados de la misma forma que los que iban en cabeza.

A lo largo del recorrido, gentes apretujadas de diferente clase y condición la aclamaban como su reina.

—¡Viva la reina, nuestra señora!

—¡Viva doña Isabel!

Fue una marcha triunfal hasta el estrado con dosel que se había alzado frente a la iglesia de San Miguel.

Allí, ante el pueblo y sus regidores, una nutrida representación de la nobleza castellana y relevantes figuras del clero, fue proclamada reina de Castilla, después de jurar que su gobierno estaría encaminado a conseguir el bien común para sus súbditos y afirmar con rotundidad que acrecentaría sus reinos, comprometiéndose a no enajenarlos ni a dividirlos.

—Juro mantener los fueros y privilegios de las ciudades y villas del reino, así como respetar los privilegios y derechos concedidos por todos mis antepasados.

Su voz sólo podían escucharla los más cercanos, porque era un verdadero estruendo el que formaban los gritos y las aclamaciones de la multitud que se concentraba en la plaza.

En aquel momento solemne, doña Isabel estaba acompañada por sus leales: Cabrera, Chacón, Cárdenas, Quintanilla, Ulloa y Díaz de Alcocer, a los que se habían sumado muchos otros caballeros de la ciudad y varios aragoneses.

Muy significativa era la presencia de algunos de los nobles más poderosos del reino, que habían llegado aquella misma mañana a Segovia. Allí se encontraban el duque de Alba, el almirante de Castilla, el condestable, el cardenal Mendoza y el conde de Benavente. Estaba también el cabildo municipal en pleno con su corregidor a la cabeza, acomodados en las bancadas labradas en piedra que rodeaban al atrio del templo. Los regidores habían sido convocados a son de campana, como se hacía cuando se celebraba un cabildo abierto. También la mayor parte de los canónigos del cabildo catedral, a cuyo frente estaba el deán que suplía la ausencia del obispo.

Tras el juramento de la reina, los reyes de armas alzaron los pendones y el más veterano gritó:

—¡Castilla, Castilla, Castilla por la reina nuestra señora doña Isabel y por el rey don Fernando como su legítimo marido!

Lo repitió hasta tres veces, en medio de las aclamaciones de la multitud, que gritaba una y otra vez:

—¡Castilla por doña Isabel! ¡Castilla por doña Isabel!

Luego los caballeros presentes y las autoridades fueron pasando por el estrado donde estaba la entronizada flamante reina para besar su mano y jurarle lealtad.

En los días siguientes la reina atendió a dos cuestiones principales.

La primera, que no quedase una sola ciudad ni villa de cierta importancia, así como las grandes dignidades eclesiásticas y los linajes más importantes de la nobleza del reino, que no recibiera una de las cartas que desde la víspera de la proclamación se habían estado preparando. Era muy importante que llegase a conocimiento de todos ellos el solemne acto de su proclamación. Esa carta decía así, una vez comunicada la muerte de su hermano:

Otro sí os hago saber que, después de hechas las exequiasy honras, como a su real persona pertenecían, los caballeros y prelados que a la sazón se encontraban conmigo en esta muy noble y leal ciudad de Segovia, juntamente con el concejo, justicia y regimiento de ella, reconociendo la fidelidad y lealtad que los dichos mis reinos y la dicha ciudad me deben como a su reina y señora natural y su hermana, me dieron la obediencia y prometieron fidelidad con las solemnidades y ceremonias acostumbradas, según las leyes de mi reino disponen. Lo cual eso mismo acordé hacerlo saber a vos, confiando de vosotros que, habiendo acatamiento de la nobleza y antigüedad de esa ciudad y a la lealtad que a los señores reyes de gloriosa memoria mis progenitores siempre en vosotros y vuestros antepasados hallaron, espero que la continuéis vosotros, pues os mando que habiendo consideración de lo susodicho, luego que esta mi carta viéredes, alcéis pendones por mí, reconociéndome como vuestra reina y señora natural y al muy alto y muy poderoso príncipe, el rey don Fernando, mi señor, como a mi legítimo marido con las solemnidades en tal caso acostumbradas…

La segunda, informar a su esposo. Efectuada la proclamación, le envió una carta a Zaragoza comunicándole la muerte del rey y, al día siguiente, otra anunciándole que se había proclamado reina de Castilla en una ceremonia celebrada coincidiendo con la festividad de Santa Lucía.

Don Fernando, que ya tenía noticias de lo ocurrido por cartas que algunos próceres le habían enviado, montó en cólera. Se consideraba postergado ante las decisiones tomadas por su esposa. Como aragonés —en Aragón las mujeres no podían reinar—, entendía que el rey era él. Abandonó Zaragoza a toda prisa y se dirigió a Segovia. Sin embargo, a esas prisas iniciales, les sucedieron días de más calma.

Necesitaba reflexionar.

No cruzó la raya con Castilla hasta el día 24 y celebró la Nochebuena en Almazán. Luego, a muy cortas jornadas, continuó camino de Segovia. Se unieron a su deseo de hacerse esperar importantes dificultades meteorológicas, pues aquellos días cayeron fuertes nevadas. No pernoctó en Turégano, a poco más de seis leguas de Segovia, hasta el 31 de diciembre y no llegaría a su destino hasta dos días más tarde, el 2 de enero del nuevo año.

En tan larga espera su esposa había tenido tiempo de organizarle una entrada triunfal en Segovia.

Aquello ayudaría a rebajar la tensión.

Cuando don Fernando avistó la ciudad, comprobó que estaban aguardándole la mayor parte de los grandes linajes del reino: los Alba, los Enríquez, los Mendoza, los Pimentel y los Velasco. Su entrada fue apoteósica. Iba acompañado por las dos dignidades más importantes de la Iglesia española: el cardenal Mendoza y el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña, pese a que el enfrentamiento entre ambos era notorio y del dominio público. Llegó entre aclamaciones hasta la iglesia de San Martín, donde juró los fueros de la ciudad. Luego se encaminó a la catedral y juró los fueros de Castilla.

Doña Isabel aún no había aparecido. Ella lo aguardaba en el Alcázar para dejar patente que Castilla tenía una reina. Allí fue donde recibió a su marido.

Los días siguientes fueron tensos. Fernando no aceptaba un papel menor y, por otro lado, llegaban noticias de que el marqués de Villena, bajo cuya custodia se encontraba doña Juana, junto con otros importantes miembros de la nobleza, como los duques de Arévalo y Béjar, el conde de Ureña o el maestre de Calatrava, había apostado por doña Juana, en defensa de cuyos derechos acudía también Alfonso V, el rey de Portugal. Por su parte, algunos de los principales señores que habían estado presentes en la proclamación de Segovia se juramentaron para formar una confederación y apoyar a quien ya era su reina.

En el horizonte había grandes nubarrones y todo apuntaba a que se desencadenaría un conflicto bélico de grandes proporciones.

Las negociaciones para poner paz entre Isabel y Fernando las llevaron a cabo Mendoza y Carrillo, el primero en nombre de la reina y el segundo en nombre de su esposo. No fue fácil. Hasta el 15 de enero no se llegó a un acuerdo en virtud del cual la reina propietaria de Castilla era doña Isabel, pero los documentos se firmarían con el nombre de los dos y el de don Fernando iría en primer lugar. Las armas de Castilla y León precederían a las de Aragón. Los nombramientos quedarían en manos de ella, mientras que él tendría potestad de administrar justicia, la cual compartiría con su esposa cuando estuvieran juntos.

La reina, en agradecimiento a los servicios prestados por Mendoza, le otorgó la cancillería, lo que desató las iras de Carrillo.

—¡La muy taimada, a la que he hecho reina, me paga así todos mis esfuerzos! —gritaba el arzobispo a algunos de sus parciales.

—Sosegaos, ilustrísima —le pidió uno de ellos.

—¿Que me sosiegue, decís? ¡Esto es demasiado! ¡Mendoza, canciller! ¡La saqué de la rueca donde hilaba lana y a la rueca la he de volver!

Carrillo abandonó Segovia precipitadamente y pocos días después la reina recibía la noticia de que se había sumado al bando de doña Juana.

En los meses siguientes reinó la mayor confusión en Castilla. Había ciudades que proclamaban a doña Isabel, pero otras apostaban por doña Juana. El marqués de Villena, que mantenía la custodia de doña Juana, propuso a su tía abandonarla si se le entregaba el maestrazgo de la Orden de Santiago. Doña Isabel se negó a someterse a aquel chantaje. La reina trató de ganarse de nuevo la voluntad de Carrillo, a quien enervaba el papel que el cardenal Mendoza desempeñaba en la corte isabelina. No vaciló en ponerse en camino desde Valladolid hasta Alcalá de Henares, donde estaba el prelado a quien Isabel tanto debía. Carrillo, al tener noticia de su llegada, se marchó para no encontrarse con ella.

A finales de mayo, el ejército de Alfonso V cruzaba la frontera y se reunía en Plasencia, dominio de los Zúñiga, con los partidarios de doña Juana. En Trujillo la proclamaron reina, al tiempo que el monarca portugués solicitaba la dispensa papal para desposar a su sobrina, que por entonces acababa de cumplir los trece años.

La guerra era inevitable.

Los dos bandos se enfrentaron durante cinco años, en los que muchos cambiaron de posición. Hubo quienes apoyaron en un primer momento a la Beltraneja y luego se pasaron al campo de doña Isabel. También algunos —los menos— que en un principio tomaron las armas por ella y acabaron luchando por doña Juana. Poco a poco, las tropas que apoyaban a doña Isabel se impusieron, aunque la resistencia ofrecida por los portugueses era tan grande y los recursos navales que poseían eran tan importantes que dominaban el mar.

En los cincos años durante los que se dirimieron en el campo de batalla los derechos de una y otra, la propaganda jugó un papel fundamental. En la mente de todos estaba la posibilidad de que saliera a la luz un testamento otorgado por el rey don Enrique designando como heredera bien a doña Isabel o bien a doña Juana. Eran muchos los que estaban convencidos de que había un testamento que legitimaba el derecho de su hija y afirmaban que eso era lo que Enrique IV, en el lecho de muerte, había confiado al prior de San Jerónimo el Real, aunque también corría el rumor de que quien había sido el depositario del testamento había sido su secretario Juan de Oviedo.

Doña Isabel estaba convencida de que su rival no era hija de su hermano y, por lo tanto, era ella la legítima heredera del trono de Castilla. Su madre la había concebido actuando como una adúltera, pero la posible existencia de ese testamento era uno de sus grandes temores. Había dado órdenes muy estrictas de hacer confesar a Juan de Oviedo, que luchaba en el bando partidario de la Beltraneja y se había hecho fuerte en Arroyomolinos, donde fue sitiado. Al caer aquella población en manos de los partidarios de doña Isabel, no se encontró a Juan de Oviedo. Nunca más se supo de él, como si la tierra se lo hubiera tragado. Doña Isabel trató de localizar a aquel novicio de San Jerónimo el Real que con un encargo de su prior había abandonado Madrid aquella noche. Pero nunca se supo más de él.

Terminada la contienda con la firma de la paz de Alcaçobas que permitió a doña Isabel asentarse en el trono de Castilla, los rumores acerca de la existencia de un testamento de su hermano nunca desaparecieron y en sus últimos años de vida estuvo angustiada con la posibilidad de que en él su hermano hubiera dado legitimidad a doña Juana.

IV

Medina del Campo. Treinta años más tarde, finales de 1504

Gaspar de Gricio era uno de los secretarios de la máxima confianza de los Reyes Católicos. Había llegado a la corte de la mano de su hermana Beatriz Galindo, conocida como la Latina, que formaba parte del círculo más íntimo de la reina Isabel. Gracias al apoyo de su hermana y a sus propios méritos, no había dejado de ascender en el grupo de los secretarios reales, hasta el punto de ser quien había redactado el testamento de doña Isabel, unas semanas antes de que su alteza falleciera.

Aquel día llegó a la antecámara real con la respiración agitada. A su edad no estaba para tantas prisas. Vestía un grueso ropón de lana con las solapas de piel y se cubría la cabeza con un sencillo bonete de terciopelo. Su rostro, enjuto y alargado, a lo que colaboraba su canosa y puntiaguda barba, estaba contraído y tenía el ceño fruncido.

El asunto era grave.

Un hombre de su experiencia, forjado en las intrigas que se tejían y destejían en torno al trono, no se alteraba con facilidad.

Desde que doña Isabel había entregado su alma a Dios el 26 de noviembre, hacía poco más de un mes, la corte era un hervidero de murmuraciones. Que corrieran rumores era algo habitual, pero lo que se había vivido a lo largo de aquellas semanas recordaba, a quienes tenían ya cierta edad, como era su caso, los últimos años del anterior reinado, el de Enrique IV.

El único a quien no parecía alterar aquella tensión era a don Fernando. Aún caliente el cuerpo de la reina había tomado disposiciones. No había perdido un instante. El mismo día en que había fallecido ordenó levantar un estrado en la plaza Mayor de Medina y allí se alzaron pendones por su hija doña Juana, como nueva reina de Castilla y, según había dispuesto la reina en su testamento, él asumió la regencia. Al día siguiente, tras la celebración de las exequias y para dar cumplimiento a su voluntad, ordenó el traslado de su cadáver a Granada, pese a que el tiempo no era el más apropiado para viajar. Acompañaban el féretro, que salía de la ciudad entre nubes de incienso y bisbiseo de latines, una comitiva de clérigos, numerosos nobles y una nutrida escolta de monteros de Espinosa

Acto seguido, don Fernando había convocado a las Cortes del reino en la ciudad de Toro. Era preciso darles a conocer de forma oficial el fallecimiento de la reina, que conocieran su testamento, aprobaran su nombramiento como regente y trataran de otras cuestiones a las que era necesario prestarles la atención debida y que se habían ido retrasando a causa de la larga enfermedad de la reina difunta.

Don Fernando guardaba largos silencios en los que reflexionaba acerca de los pasos que habían de darse en el complicado panorama que tenía por delante. Además de atender los asuntos del reino del que era regente, al tiempo que rey de sus dominios patrimoniales de Aragón, no perdía de vista los movimientos que se estaban produciendo en el complicado tablero de la política europea. No se fiaba de la mayor parte de la nobleza de Castilla, aunque era cierto que contaba con lealtades importantes. Tampoco del rey de Francia y mucho menos de su consuegro, Maximiliano de Habsburgo, padre de su yerno don Felipe, duque de Borgoña, que era en quien don Fernando menos confiaba. Don Felipe estaba casado con su hija doña Juana, la nueva reina de Castilla, aunque quedaba en sus manos la gobernación del reino, al menos mientras su hija estuviera en Flandes y su situación mental no le permitiera dicha gobernación, como su madre había consignado en su testamento sin señalarlo de forma explícita.

Si el tiempo lo permitía y los asuntos del reino le daban un respiro, montaba a caballo y salía de caza. Don Fernando era un devoto de la cetrería, que era uno de sus pasatiempos favoritos, y cazar con halcones hacía que, al menos por unas horas, se despejara su mente de los graves asuntos de Estado.

Todavía se mantenía un riguroso luto en todos los actos de la corte. Las celebraciones propias de la Natividad del Señor se habían suprimido, salvo las de carácter religioso, no se habían representado autos de teatro y tampoco se habían cantado villancicos. Fueron prohibidos los regocijos y las músicas. Tampoco se celebraron comidas festivas y en la residencia real nadie alzaba la voz.

—¿Su alteza no ha dado señales todavía? —preguntó Gricio al mayordomo que aguardaba en la antecámara, junto a varios criados, a que don Fernando agitara la campanilla. Su sonido era la señal que esperaban para pasar a la alcoba. El mayordomo negó con un ligero movimiento de cabeza, antes de comentar con voz queda:

—Al parecer, ha tenido una noche un tanto agitada. Ha compartido el lecho con una dama.

Gricio farfulló unas palabras ininteligibles. Pese a lo riguroso del luto, pasados algunos días del fallecimiento de la reina, que tanta tristeza había provocado en todo el reino, donde no dejaban de decirse misas por el descanso eterno de su alma, don Fernando había requerido a alguna dama para que le calentase el lecho.

El secretario supo que no quedaba sino aguardar. La alcoba real, custodiada por monteros de Espinosa, era un lugar inaccesible hasta que su alteza autorizaba el paso. Se acercó a una de las ventanas y, pese al frío, la abrió para contemplar la nieve que no había cesado de caer desde la tarde anterior. Cubría más de un palmo el suelo de la enorme plaza Mayor de aquella villa, cuyas ferias anuales la habían convertido en uno de los lugares donde se acumulaba mayor riqueza del reino.

A Medina del Campo acudían mercaderes y hombres de negocios no sólo de Castilla; venían aragoneses, navarros, francos, genoveses, lombardos, flamencos, borgoñones, ingleses… y hasta representantes de la Hansa, la poderosa organización de comerciantes del norte de Europa cuya cabeza ostentaba la ciudad de Lübeck.

Allí, en Medina, cada año se fijaba el precio de la lana para toda Europa.

La plaza estaba casi desierta. Siendo domingo, y por tanto día de fiesta de guardar, los tenderos y comerciantes no habían abierto sus negocios ni sacado a la calle sus tenderetes. Pensó en el refrán que rezaba: «Año de nieves, año de bienes», y también que no eran pocos los agricultores que añadían: «En tu casa si los tienes».

Una ráfaga de viento hizo que varios copos de nieve se posaran sobre la lana de su ropón y la piel de sus solapas. Cerró la ventana. El frío era tan intenso que apenas conseguían amortiguarlo las chimeneas que ardían de forma continua en las estancias reales. Se acercó a una de las dos que ardían en la antecámara y extendió las palmas de las manos. Poco después se oyó el tintineo de la campanilla regia.

Antes de que el mayordomo abriera la puerta, Gricio se adelantó:

—Decid a su alteza que tengo necesidad urgente de verle.

El mayordomo asintió y, acompañado por dos criados —un hombre y una mujer—, entró en la alcoba. El secretario aún hubo de esperar más de media hora hasta que el mayordomo apareció de nuevo. Los criados llevaban dos bacinillas, y algunas ropas de su alteza.

—Vuesa merced puede pasar cuando guste.

La cámara real era una estancia amplia, en cuyo centro había una enorme cama con dosel. Don Fernando, que vestía un amplio ropón carmesí que le cubría hasta los pies, calzados por unos zapatos de fino tafilete rojo, estaba sentado junto a la chimenea, donde los rescoldos de la noche ya habían sido avivados con nuevos leños de encina. El rey había sobrepasado el medio siglo y, pese a su agitada vida, conservaba buena parte de su lozanía. Su melena era gris y empezaba a clarear mostrando el paso de los años, pero sus ojos, negros y grandes, mantenían el brillo y apenas podían verse en su rostro las arrugas que son propias a esa edad.

El secretario hizo una pequeña reverencia y se detuvo a un par de pasos de donde estaba su alteza.

—¿Qué novedad es esa que tanta urgencia requiere?

—Noticias de Portugal, alteza. —Gricio le mostró el pliego que hasta aquel momento había ocultado entre los pliegues de su ropa.

—¿Qué dicen?

—Que por allí también corren rumores de que el testamento de don Enrique está en poder de aquel rey. Pero no creo que sea así.

Don Fernando alzó las cejas.

—¿Por qué razón no crees que sea así?

—Porque, si lo tuvieran y fuera favorable a la monja de Coímbra —era como algunos se referían a la Beltraneja—, nos lo habrían hecho saber por algún conducto. Nos habrían dado alguna prueba irrefutable de que está en sus manos. Sería una forma de presionarnos en todo lo referente a ultramar donde, de forma solapada, libramos con ellos una batalla día a día. ¿No lo cree así su alteza?

—Es posible. Pero también lo es que quieran tenerlo guardado para usarlo en el momento que más convenga a sus intereses.

—Alteza, permitid que os diga que esa posibilidad no es óbice para que no nos hayan dado alguna señal, reservándose hacerlo público. Es la práctica habitual. Además, lo que se acordó con los portugueses en la paz de Alcaçobas fue que, a cambio de cederles el monopolio de la navegación en las costas africanas al sur del paralelo de La Mina y aceptar su dominio en Madeira y las Azores, y que Castilla controlara las Canarias, la heredera de don Enrique fuera la reina nuestra señora y que la Beltranejaquedara recluida en un convento de Coímbra.

—¿Qué me quieres decir con eso?

—Que cedimos mucho en el mar para hacernos con el principal de los asuntos que desataron aquella contienda. Lo acordado entonces puede ser un reparo para que utilicen ese testamento, si es que lo poseen, en nuestra contra.

—¡Muchos tratados son papel mojado! La muerte de la reina ha agitado de nuevo las aguas. No son pocos los nobles que miran hacia Lisboa pensando en la monja de Coímbra. Piensan que pueden volver a los tiempos del rey don Enrique, cuando hacían y deshacían a su antojo.

—Mi humilde opinión es que los rumores que corren por Lisboa han sido esparcidos para amedrentarnos.

—¿Amedrentarnos?

—Señor, somos una amenaza cada vez mayor para el dominio de las especias, cuyo comercio empiezan a controlar. No olvide su alteza que la llegada de Vasco de Gama con aquel valioso cargamento de especias a Lisboa no sólo fue un acontecimiento extraordinario, sino la culminación de los muchos esfuerzos que sus navegantes habían realizado durante años bordeando la costa del continente africano. En Tordesillas quisieron dejar claro que esa ruta es suya y sólo suya. Pero nuestros espías dicen que crece su preocupación con nuestros viajes al otro lado del Atlántico. Los desquicia que andemos buscando un paso para salvar lo que todo apunta a que es una nueva tierra de cuya existencia no teníamos conocimiento. Ese paso nos permitiría abrir una ruta hasta el Moluco por aguas de nuestro hemisferio.

—¿Eres de los que piensan que Colón no llegó a las Indias?

—Alteza, no soy hombre de mar, pero cada día cobra más fuerza esa idea. Salvo entre los empecinados en sostener que Colón a donde ha llegado es a las Indias, es muy probable que la Tierra Firme sea un nuevo continente y que al otro lado haya más agua antes de llegar a las Indias y a la Especiería.

—¿Qué me sugieres entonces respecto a la monja de Coímbra?

Gricio gozaba de la confianza del rey, pero sabía que don Fernando no perdonaba errores. Ni siquiera cuando se trataba de sugerencias. Sus largos años en la corte le habían enseñado a ser cauto y en un asunto como el de la Beltraneja había que serlo en extremo. Midió cuidadosamente sus palabras.

—Alteza, quizá deberíamos, salvo que vos tengáis otro criterio, suspender la búsqueda en Lisboa. Estoy convencido de que don Enrique entregó su alma a Dios sin testar. Lo mejor que podría hacer su alteza es olvidarse de ese asunto que, en mi humilde opinión, no nos conduce a ninguna parte.

Don Fernando lo miró a los ojos como hacía cuando alguien había dicho algo que lo enojaba en grado sumo.

Gricio conocía aquella mirada.

La voz de don Fernando sonó grave, como si estuviera anunciando algo solemne.

—Jamás, entiéndelo bien, jamás, vuelvas a decir nada que se parezca a lo último que has dicho. La reina, que gloria de Dios haya, me dejó muy claro en el lecho de muerte que no descansase hasta dar con el paradero de ese maldito papel o que tuviera la certeza de que el rey Enrique nunca otorgó un testamento. Se lo prometí en el lecho de muerte. ¿Te ha quedado claro?

El secretario trataba de disimular el temblor que sacudía sus piernas. Ya estaba arrepentido de haber dado su opinión.

—Lo tendré siempre presente, alteza.

El rey guardó un prolongado silencio.

—La reina tampoco tenía claro que existiera, pero estaba angustiada con la sola posibilidad de que fuera una realidad. ¡En sus últimos meses de vida estaba obsesionada con ese maldito asunto! —Don Fernando dio un fuerte golpe en el brazo del sillón con el puño cerrado—. Da instrucciones a Malagón para que no escatime recursos hasta dar con el paradero de ese maldito papel. Aunque tú estés convencido de que don Enrique no testó, hay personas interesadas en afirmar que sí lo hizo. ¿Alguna otra cosa que deba saber?

—Señor, hay que disponer todo lo necesario para el viaje a Toro. En pocos días se iniciarán las sesiones de las Cortes. Su comienzo está previsto para el día 11.

—Toro… —bisbiseó el rey, rememorando algo y un destello de nostalgia brilló en sus ojos. Alzó ligeramente la voz y comentó—: A poca distancia de allí nos la jugamos con Villena, Carrillo, el maestre de Calatrava y muchos otros partidarios de la bastarda, que contaba con el apoyo de los portugueses. No los vencimos como nos hubiera gustado, pero difundimos a toda prisa que la victoria había sido nuestra. Muchos, que dudaban hasta entonces sobre qué bando seguir, nos apoyaron a partir de entonces. —El rey se levantó, se acercó hasta la ventana y vio cómo seguían cayendo copos de nieve—. La batalla se libró durante tres horas, no más, sobre un suelo embarrado por la lluvia. Han pasado cerca de treinta años y, pese a tantas cosas como han ocurrido desde entonces, me parece que fue ayer.

—El reinado de vuestras altezas ha sido pródigo en acontecimientos.

Don Fernando se volvió, como si le hubiera picado una serpiente, y miró fijamente al secretario.

—¿Ha sido?

Gricio balbuceó una excusa y, azorado, trató de enmendar su yerro con la mirada fija en el alfombrado suelo de la estancia:

—Disculpad mi torpeza, señor. A vuestra alteza le queda mucho por hacer en estos reinos.

Una sonrisa, apenas insinuada, apareció en los labios del rey de Aragón.

—No lo sabes bien. Ni tú ni esos malnacidos que a mis espaldas se refieren a mí como «el viejo aragonés». No tienen empacho en tramar contra la voluntad de su difunta reina, quien ha querido que ejerza el gobierno de Castilla en ausencia de doña Juana o en el caso de que ella no estuviera en condiciones de poder hacerlo.

—Alteza, vuestra posición es muy sólida. El testamento de doña Isabel lo deja bien claro.