7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

En una época de absolutismo encarnizado, una mujer se erigió en símbolo de la libertad. Granada, 1828. En la España que vive los últimos años del reinado de Fernando VII se endurece la persecución contra los liberales. Mariana de Pineda, mujer poco convencional para su época, se encuentra en el punto de mira de quien simboliza la represión política: Ramón Pedrosa. El desarrollo de los acontecimientos —reuniones clandestinas, persecuciones nocturnas—, en una Granada que fascina a sus visitantes, llevará a Mariana a arriesgar su vida por defender sus principios. Sus ansias de libertad la enfrentarán a todo lo que representa un monarca caprichoso y cruel. Al tiempo que nuestra protagonista conspira para que se proclame la abolida Constitución de 1812, unos asesinatos sacuden la vida de la ciudad. El agente Antonio Diéguez, a las órdenes de don Matías Marculeta, es el encargado de esclarecer unos crímenes en que las víctimas parecen penitenciados del Santo Oficio. La gente llama al asesino «el verdugo de la Inquisición».

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 672

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

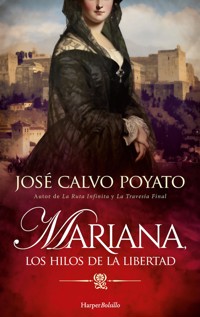

Mariana, los hilos de la libertad

© José Calvo Poyato, 2013, 2024

Autor representado por Silvia Bastos, S. L. Agencia Literaria

© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®

Imagen de cubierta: Alamy

ISBN: 9788419809131

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Primera parte. Unos crímenes extraños, un secuestro frustrado y un plan de fuga

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Segunda parte. Una conspiración fracasada, el bordado de una bandera y unos crímenes que se resuelven

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Capítulo 52

Capítulo 53

Capítulo 54

Capítulo 55

Capítulo 56

Capítulo 57

Capítulo 58

Capítulo 59

Capítulo 60

Capítulo 61

Capítulo 62

Capítulo 63

Capítulo 64

Capítulo 65

Nota del autor

Agradecimientos

Bibliografía

Si te ha gustado este libro…

Primera parte Unos crímenes extraños, un secuestro frustrado y un plan de fuga

1

Granada, 5 de junio de 1828

Un revuelo de palomas acompañó el sonido de las campanas. Se iniciaba la procesión del Corpus Christi, la fiesta principal de Granada. Las puertas grandes de la catedral se abrieron y bajo su arcada docenas de estandartes, banderas y cruces alzadas se pusieron en movimiento. Poco a poco se formó el cortejo y, como si hubiera acechado el momento, se incorporó a él una grotesca figura que semejaba un dragón. Entró por la calle de la Cárcel Baja como si surgiera de la nada.

La gente comenzó a gritar:

—¡La Tarasca! ¡La Tarasca!

Superado el primer instante, el gentío la recibió con una rechifla. La Tarasca representaba el pecado, el mal.

Entre lujosas capas, almidonados roquetes y nubes de incienso, apareció sobre un trono ricamente ornamentado la custodia con el Santísimo Sacramento. Los murmullos se apagaron despacio para finalmente convertirse en un silencio sólo roto por el repicar de los bronces. La gente caía de hinojos y humillaba la cabeza bisbiseando una plegaria.

El sol brillaba sobre un cielo inmaculado y la procesión avanzaba en medio de la muchedumbre que llenaba el recorrido. A lo largo del trayecto no cabía un alfiler. En el centro de la abarrotada plaza de Bibarrambla, se alzaba un templete de abolengo clásico —una cúpula decorada con estrellas, sostenida por columnas corintias— en cuyos ángulos podían verse los símbolos de los cuatro evangelistas —un toro, un águila, un león y un hombre—; llenaban los laterales unas figuras alegóricas de las siete virtudes. En los balcones de la Casa de los Miradores, adornados con tapices y reposteros, se veían a las principales autoridades granadinas y a mujeres luciendo mantillas. Dos compañías de carabineros, vistiendo uniforme de gala, mantenían despejado el paso para que transitase el Santísimo. Dio una vuelta a la plaza y, de repente, por el Arco de las Orejas, apareció un jinete ataviado a la antigua usanza: armadura completa, rodela y lanza; cubría su cabeza con un yelmo emplumado. La muchedumbre lo recibió con aplausos y gritos de ánimo. Era el adalid de las virtudes, el símbolo del bien. A lo largo del recorrido, Tarasca y jinete sostendrían un singular combate que el segundo ganaría en medio del regocijo popular.

En una casa del barrio de la Magdalena, una joven dama, ajena por completo a la celebración, daba arcadas sin cesar. Su cuerpo se arqueaba sacudido por espasmos, en un intento inútil de vomitar, al tiempo que una mujer entrada en años le sujetaba la frente y sostenía un paño con el que limpiaba la saliva de sus labios.

—Mariana, deberías acostarte. Quizá tu estómago se serene un poco.

La aludida negó con un movimiento de cabeza y susurró con un hilo de voz:

—Mejor tomaré una tisana.

Mariana de Pineda se incorporó y, tambaleándose, fue hasta una butaca donde se dejó caer desfallecida. Doña Úrsula la arropó amorosamente y se encaminó a la cocina para calentar el agua de la infusión. La servidumbre se había marchado a ver la procesión del Corpus, llevándose al pequeño José María. Mariana se lo encomendó a Burel, su fiel criado y hombre de confianza. En realidad, Antonio José Burel era algo más que un criado; era un correligionario que compartía principios y peligros.

Mariana consideraba a doña Úrsula Lapresa como su madre. Era una mujer bondadosa que había volcado en ella todo el cariño que jamás pudo darles a unos hijos que nunca llegaron a su matrimonio con José Mesa, un acomodado industrial, dueño de varias panaderías y un próspero negocio de ferretería, cuya clientela se extendía por todo el reino de Granada. También él, hasta su muerte, fue un padre para ella desde que su tío, el ciego Pineda, se la entregara antes de cumplir los tres años, muy poco después de fallecer su padre, don Mariano de Pineda.

Aguardaba la tisana con los ojos cerrados y sin quitarse de la cabeza el altercado que una semana antes había tenido con don Ramón Pedrosa, alcalde del crimen de la Real Chancillería. Hacía tiempo que Mariana se había convertido en uno de sus objetivos para exterminar toda resistencia al poder que Fernando VII ejercía tiránicamente. A Pedrosa le bastaba un leve indicio de pertenencia a la masonería o de albergar ideas contrarias al poder omnímodo y arbitrario del monarca para que sus sabuesos estuvieran al acecho, dispuestos a aprovechar un descuido y abalanzarse sobre la presa. Eso era Mariana de Pineda para Pedrosa, una presa. Desde su llegada a Granada las ejecuciones por delitos políticos eran frecuentes. A los pocos días de tomar posesión de su cargo, habían sido ejecutados los integrantes de una logia. Tras un juicio sumarísimo, fueron conducidos al patíbulo, alzado en la plaza de Santo Domingo, vistiendo los mandiles y otros adornos propios de los masones para que el público se burlara de ellos.

Hacía poco tiempo que Pedrosa había sido nombrado subdelegado de policía y presidente de la Comisión para la Depuración de Delitos de Carácter Político, lo que significaba que gozaba de la confianza de don Tadeo Calomarde. Mariana era consciente de que se había convertido en una obsesión para el alcalde del crimen por el simple hecho de ser una viuda que no ceñía sus costumbres a la mojigatería que presidía las formas de vida tradicionales entre las damas de la llamada buena sociedad granadina, un círculo cerrado al que ella tenía acceso por su condición de noble. Era cierto que muchas señoras la miraban con recelo y afirmaban, con malsana intención, que su madre era una pelandusca que huyó con otro hombre y que, muerto su padre, al que consideraban uno de los suyos y todo un caballero, la había criado un confitero. Pero su principal pecado era la ligereza, decían, con que se comportaba. No podían soportar que anduviera mezclada en cosas de hombres.

En casa de los marqueses de los Pilares se celebraba la festividad del Corpus a la manera tradicional. Después de asistir a la procesión, los criados habían repartido canastas de pan y otras viandas en la puerta de la casa —según era costumbre entre las familias de más prosapia— para que los menesterosos tuvieran aquel día, además del alimento espiritual propio de la solemnidad, pan blanco que llevarse a la boca. Cuando las campanas de la catedral volvieron a repicar, a eso de la media tarde —mucho antes de que el sol se pusiera para evitar el concurso de hombres y mujeres después de que hubiera anochecido—, señalando que el Santísimo Sacramento entraba en la catedral, se iniciaba una merienda con la que los marqueses obsequiaban a sus amistades en el salón principal de la casa. Los invitados, más de medio centenar, departían en corrillos donde las damas de más edad estaban acomodadas en sillones y divanes. Doncellas impecablemente vestidas y criados con librea iban de un lado para otro ofreciendo bandejas con dulces y primores de hojaldre o bebidas refrescantes para las señoras y vino y licores variados para los caballeros. Uno de los corrillos, formado por media docena de damas y un caballero, estaba pendiente de una cincuentona de formas orondas que acariciaba su generosa pechera con las plumas del abanico. Ocupaba medio diván y cantaba las alabanzas de una crema que obraba efectos milagrosos.

—¿Qué contiene ese ungüento, querida? —preguntó una de las contertulias.

Doña Rosario Montes de Ortigosa dejó escapar un suspiro.

—Mi perfumista dice que la base es agua de azahar, bálsamo de pachulí y una disolución de almizcle. Te asegura un cutis brillante y terso. —Se pasó la mano por su cuello, donde lucía un collar de gruesas perlas.

Algunas pensaron, maliciosamente, que aludía a la crema para que reparasen en la joya.

—¿Ha dicho almizcle, doña Rosario? —preguntó el caballero.

—Sí, almizcle, don José. Puede comprarse al perfumista del Campillo, el que tiene el establecimiento frente al teatro. ¡Es el mejor de toda Granada!

El caballero era don José de la Peña y Aguayo, un joven abogado —rondaría los veinticinco años— que, pese a su edad, ya había cosechado importantes éxitos y se había convertido en una celebrada figura del foro granadino. Tenía los ojos negros, grandes y vivaces, y también era negro su cabello, cortado a la moda; vestía un levitón oscuro, de corte sencillo, pero de excelente paño; el alfiler que sujetaba su corbatín de seda era una valiosa joya.

—¿Saben cómo se obtiene la esencia de almizcle? —preguntó con socarronería, sin dirigirse a nadie en particular.

La dama que compartía el diván con doña Rosario, de formas tan enjutas que era su contrapunto —se llamaba Hortensia Alpuente, una solterona que rondaría también el medio siglo—, sonreía sin despegar los labios para ocultar los dientes que le faltaban a su boca. Lo midió con la mirada, antes de señalar con cierta ironía:

—Es usted un pozo de sabiduría. ¿No me diga que también sabe de ungüentos? Creí que sólo era experto en leyes.

El abogado le dedicó una sonrisa.

—Mi querida doña Hortensia, saber de dónde se obtiene la esencia de almizcle forma parte de la cultura general.

—¿Alguna de vosotras sabe de qué planta se extrae el almizcle? —preguntó doña Hortensia paseando su mirada por las reunidas.

Ninguna era versada en la cuestión planteada por el abogado.

—¡Ya ve usted! —le espetó doña Hortensia, y dirigiéndose a las damas—: ¡Don José, de forma muy sutil, nos ha llamado incultas a todas!

—Nada más lejos de mi intención. No sería yo un caballero si albergase tan perversas intenciones y mucho menos con usted, doña Hortensia.

—En ese caso, no nos tenga sobre ascuas —intervino doña Rosario sin dejar de agitar el abanico sobre su generosa pechera.

En aquel momento se incorporó al corrillo doña Norberta Pimentel, una dama de talle escultural: cintura estrecha y caderas seductoras. Era la única descendiente de don Agustín Pimentel, quien había ejercido funciones de virrey en Lima hasta que su titular, don José Fernando Abascal, fue liberado por los ingleses, que lo habían apresado. Don Agustín amasó una considerable fortuna. Absolutista convencido, había muerto poco antes de que Pedrosa llegara a Granada, dejando huérfana a doña Norberta —la madre había fallecido víctima de la viruela al término de la guerra de la Independencia—, quien había dedicado su vida a atenderlo. Además de huérfana, quedó dueña de una herencia sustanciosa, corrían toda clase de rumores y todos coincidían en señalar que se trataba de una verdadera fortuna. Doña Norberta Pimentel era un excelente partido, una ricahembra y una mujer hermosa. Pero, muerto su padre, se impuso un riguroso luto y después se mostró desdeñosa con los pretendientes que se acercaron a ella.

—Bueno…, quería decir que la esencia de almizcle es un producto muy usado en perfumería y puede…, puede obtenerse por vías diferentes. Necesariamente…

El abogado parecía encontrarse en una situación embarazosa, como arrepentido de haber planteado la cuestión. La llegada de don Ramón Pedrosa, que miraba sin disimulo a Norberta, pareció sacarlo del apuro.

—Mi querido don José —lo tomó por el brazo con gesto amistoso—, lo he buscado por todas partes y al fin lo encuentro.

Pedrosa tenía un porte desgarbado, la piel olivácea, los pómulos pronunciados y los ojos grises, pequeños y acerados; disimulaba su calvicie peinando hacia delante sus cabellos de color castaño y llamaban la atención unas cejas tan espesas que conferían a su mirada cierto aire de brutalidad. En realidad, no buscaba a Peña y Aguayo, sino que iba tras doña Norberta Pimentel. Era una de las dos mujeres, aunque por razones muy diferentes, que ocupaban buena parte de sus pensamientos. Las opulentas formas de la rica heredera de los Pimentel le habían privado del sueño más de una vez. Iba a decir algo cuando doña Hortensia lo detuvo:

—¡Un momento, don Ramón! Don José iba a explicarnos cómo se obtiene la esencia de almizcle. Por un casual, ¿usted lo sabe?

Pedrosa miró a la dama y se encogió de hombros.

—Será don José quien las instruya sobre el asunto —respondió el alcalde del crimen—, también yo me ilustraré con sus conocimientos que, según veo, se extienden más allá de las leyes.

A Peña y Aguayo no le quedó más remedio que satisfacer la curiosidad que él mismo había despertado.

—Verá, doña Hortensia, se trata de una sustancia algo grasienta y untuosa que algunos mamíferos segregan de unas glándulas que tienen en el prepucio o en el perineo. ¿Satisfecha la curiosidad?

Las damas lo miraban sorprendidas, pero ninguna preguntó y Pedrosa, con una sonrisa malévola, miró a doña Norberta, que se había sonrojado, al tiempo que las demás intercambiaban miradas de desconfianza. En ese momento el mayordomo se acercó a Pedrosa y le susurró algo al oído. El subdelegado de policía pidió disculpas y se alejó hacia la puerta del salón donde aguardaban dos hombres. Peña y Aguayo aprovechó para escabullirse.

—Estos abogados utilizan una jerga que nadie entiende —proclamó doña Hortensia—. ¿Qué habrá querido decir con eso del prepucio y del peri…, peri lo que sea?

—Perineo —puntualizó doña Norberta.

Doña Rosario la midió con la mirada.

—Norberta, querida, me parece que tú te has enterado de lo que ha querido decir ese leguleyo. —En sus palabras había cierta recriminación.

El arrebol que cubría el rostro de la dama se hizo más intenso.

—¿Qué ha dicho? —exigió saber doña Hortensia.

—Según don José, la esencia de almizcle se obtiene de una sustancia que segregan algunos animales —tartamudeó la rica heredera.

—¡Eso ya lo sabemos! —Doña Rosario se impacientaba.

—¿Qué es eso del prepucio? —preguntó doña Hortensia con cierta candidez.

—El pene, doña Hortensia —respondió doña Norberta, roja como la grana, mientras doña Rosario agitaba con energía el abanico y la furia brillaba en sus pupilas.

—¿El pene? ¿Qué es eso?

—¡El nombre fino del miembro! ¡Hortensia, que pareces tonta! —exclamó doña Rosario—. ¡Cómo se nota que no has conocido varón!

A doña Hortensia, escandalizada, se le pusieron los ojos como platos.

—¿El perfume lo segregan los machos… por…, por…? —Doña Hortensia miraba desconcertada.

—No, doña Hortensia —matizó doña Norberta—, lo que el señor Peña y Aguayo ha dicho es que algunos mamíferos segregan el almizcle por unas glándulas que están por esas zonas y se utiliza en la elaboración de los perfumes.

—¡Eso es una porquería! ¡No me lo puedo creer! —Doña Hortensia, sofocada, no dejaba de abanicarse.

—¡Pues es lo que dice ese deslenguado! —Doña Rosario buscaba sus impertinentes entre los encajes de su pechera para ver por dónde andaba el joven abogado.

A doña Hortensia estaba a punto de darle un sofoco. Trataba de calmarse dando sorbos a su limonada.

—Lo ha dicho para mortificarnos. No me explico cómo la marquesa lo ha invitado.

—¿Por qué dices eso, Hortensia?

—Porque tiene unas juntas muy poco recomendables.

—¿Qué quieres decir? —Doña Rosario se olvidó de sus impertinentes.

Doña Hortensia se aseguró de que sus palabras no salieran del corrillo.

—Que es masón y liberal.

—Pues no se diría después de ver la condescendencia con que lo trata don Ramón.

—Lo sé de muy buena tinta. Y de las juntas ni te cuento.

—¿A quién te refieres?

—A la viudita.

—¿Qué viudita es esa? —preguntó una joven que poco antes había mirado con arrobo al abogado.

—¿Quién va a ser, Dolorcitas? Mariana de Pineda. ¡Como no te andes lista…!

Doña Dolores Morales de los Ríos y Escaño era huérfana y, como doña Norberta Pimentel, heredera de una cuantiosa herencia, pero en nada comparable. Entre sus amistades era sabido que bebía los vientos por el joven abogado, y no era la única.

En aquel momento se produjo un pequeño revuelo. Pedrosa se despedía de los anfitriones y se marchaba a toda prisa, acompañado por los dos hombres, que habían aparecido de improviso. Don José de la Peña se acercó al grupo de señoras.

—¿Nos informará también de lo que ocurre? —Doña Rosario lo recibió con retintín.

—Se ve que han encontrado el cadáver de una mujer y, por lo que he escuchado, en circunstancias muy extrañas.

—¿Qué quiere usted decir con circunstancias muy extrañas?

—Estaba vestida con un sambenito como si fuera una penitenciada de la Inquisición.

Sus palabras levantaron un murmullo de comentarios.

—¡Válgame el cielo! —exclamó doña Rosario—. ¿Qué dice don Ramón?

—Al parecer, no es el primer cadáver que aparece en tan extrañas circunstancias. Días atrás encontraron otro, en este caso de un hombre.

—¿Nada se ha sabido de esa muerte?

—No querían problemas en vísperas del Corpus y como su muerte resultaba misteriosa…

—¿Qué quiere decir usted con que resultaba misteriosa?

El joven abogado carraspeó.

—Se trata de algo desagradable. Contarlo es casi una falta de consideración a tan egregias damas.

—No me venga con monsergas y se muestre ahora tan remiso. Mejor es llamar al pan, pan y al vino, vino. ¡Como ha hecho antes, al referirse al almizcle!

El abogado hizo un gesto de resignación.

—El cadáver estaba desnudo y su espalda marcada con unas aspas flamígeras, como las que adornan los sambenitos. Se las habían hecho con una navaja.

—¡Qué horror!

2

En las proximidades de Puerta Real reinaba una gran animación y en el Campillo una numerosa concurrencia aguardaba a que se abrieran las puertas del teatro Principal para asistir a una representación de exaltación al sacramento de la Eucaristía. Los más apegados a la tradición lo criticaban por realizarse después de anochecido, dando lugar a que hombres y mujeres se dieran cita cuando las sombras de la noche ya dominaban la ciudad. Era otra de las novedades traídas del otro lado de los Pirineos, lo mismo que se había impuesto que hombres y mujeres no asistieran a las representaciones desde lugares separados. La cazuela de los antiguos corrales de comedias era un recuerdo. Ahora, en los palcos y el patio de butacas dominaba la promiscuidad. La culpa, decían los enemigos de tanto cambio e innovación, la tenían liberales como Isidoro Máiquez, un peligroso sujeto que había sido el introductor en Granada de tan perniciosas modas. Fernando VII lo había desterrado de la corte y tuvo la ocurrencia de instalarse en Granada. A pesar de las diatribas que sus novedades desataron, la gente se habituó pronto a la nueva moda.

Mariana de Pineda se había recompuesto. La tisana había obrado un efecto beneficioso y pasó la tarde escuchando a su hijo José María contarle, con todo detalle, el combate sostenido por la Tarasca y el caballero, hasta que este doblegó al dragón. Después de acostarlo, contarle un cuento y arroparlo amorosamente, se había vestido para salir a la calle. A pesar de haber mejorado, la palidez de su rostro y su mirada triste señalaban que no se había recuperado del todo. Pero las razones que la impulsaban a hacer aquella visita eran muy poderosas. Acompañada de Burel, había subido, dando un paseo, por la calle Recogidas y, tras cruzar el puente de la Paja, bajó por la Carrera del Genil. No resultaba fácil avanzar entre la barahúnda de paseantes y mirones que se concentraban ante los tenderetes de buhoneros y vendedores ambulantes que ofrecían su quincalla y mercancías. Había puestos de confites, turrones y garrapiñadas; de cintas, adornos y toda clase de abalorios. Un charlatán voceaba elixires prodigiosos contra el dolor de muelas y las hernias, y un vendedor pregonaba hierbas y bebidas espirituosas con poderes para curar toda clase de enfermedades. La gente aprovechaba que se había retrasado el toque de queda hasta la medianoche para disfrutar del alumbrado extraordinario y de un paseo nocturno.

Mariana acudía a casa del tío de su difunto esposo, un viejo cura de nombre don Pedro García de la Serrana. Era el final de una triste historia que comenzó meses atrás. Al pasar por delante del teatro la gente se arremolinó, al abrirse las puertas. Dejó atrás el Campillo y rodeó el cuartel de Bibataubín para enfilar la calle de San Pedro Mártir y llegar a una casita de aspecto humilde, pero sobre cuya balconada podía verse un pequeño escudo de armas labrado en piedra. Burel golpeó en la puerta con el llamador y el ama de llaves del anciano sacerdote preguntó antes de abrir:

—¿Quién llama?

—Doña Mariana de Pineda —respondió Burel.

El ama de llaves descorrió el cerrojo y franqueó la entrada.

—¡Doña Mariana, qué alegría! ¡Su tío empezaba a temer que no pudiera venir!

—Sólo algo muy grave habría impedido que acudiera. ¿Quién más ha venido?

—Está con media docena de amigos. Todos muy compungidos, menos el abogado ese…, don…, don José…

—Don José de la Peña y Aguayo —la ayudó Mariana.

—Ese.

El ama de llaves la ayudó a quitarse la capa y Burel le preguntó:

—¿Cuándo vengo a recogerla, señora?

—A las diez y media.

El ama de llaves la acompañó a un saloncito donde su tío departía con los amigos que habían acudido a despedirlo. Sentados a su alrededor estaban don Pedro Ambel, don Cecilio Moreno, don Martín Almela, don José María de la Escalera, don Diego Calvo de León y don José de la Peña y Aguayo. Comentaba los pormenores de su puesta en libertad.

—Siento interrumpir.

Sus palabras hicieron que todos los presentes, excepto el dueño de la casa, se pusieran en pie y le ofrecieran sus asientos. Ella se dirigió hacia su tío y lo besó en la frente, luego ofreció su mano a los demás. Se estremeció al saludar a Peña y Aguayo. Le acercaron un sillón y todos se acomodaron de nuevo.

—¿Cómo se encuentra?

Su tío suspiró.

—Desbordado, Marianita, desbordado por los acontecimientos. Ayer en la celda donde me han tenido estos dos meses y hoy preparando baúles y fardos para mañana ponerme en camino. No sé si el arzobispo me ha hecho un favor o la puñeta.

—¿Por qué dice eso?

—Porque me ha mandado al culo del mundo.

—¿Adónde?

—A Huéscar, Marianita, a Huéscar.

—Tampoco es tan mal sitio, don Pedro —comentó don Cecilio Moreno—. Al fin y cabo, como le estaba diciendo, ahí está el solar de su familia.

—Lo cual no resta un ápice a lo que acabo de decir. Por Huéscar, mi querido amigo, no se pasa, hay que ir.

—Será cosa de poco tiempo, don Pedro —trató de animarlo don Martín Almela, un viejo ilustrado que había abrazado las tesis liberales y los principios constitucionales.

—¿Poco tiempo, dice usted? Me temo que menos me queda a mí.

—No diga tonterías, tío. Ande, cuénteme, ¿cómo ha sido su puesta en libertad?

—Todo lo ha negociado el canónigo Zarrías en nombre del arzobispo. El prelado llevaba muy mal que un sacerdote estuviera encarcelado y buscó la forma de sacarme, sin tener en cuenta que ese animal de Pedrosa no podía demostrar una sola acusación y, antes o después, tendría que ponerme en libertad. Me han soltado a cambio de abandonar Granada y, como el arzobispo tampoco aceptaba que me condenasen a un destierro, propuso mi traslado. Así que me ha destinado a Huéscar. Me sacan de la cárcel, que era su deseo, y satisface a Pedrosa al asignarme una parroquia, en realidad una capellanía, en uno de los lugares más apartados del arzobispado. ¡Menudo negocio!

—¡Está en libertad, tío! —lo animó Mariana.

—Es cierto, pero el precio me parece demasiado alto, sobrina.

Don Cecilio Moreno comentó algo acerca del ambiente que se respiraba en Madrid. Había cierta actividad en los cenáculos liberales y sabía de una operación que se preparaba con minuciosidad.

—¿Puede saberse qué clase de operación es? —preguntó don Pedro Ambel.

Don Cecilio observó que la puerta estaba abierta. Peña y Aguayo, el más joven de los presentes junto a don Diego Calvo de León, se levantó y la cerró. En aquel momento los reunidos eran lo más parecido a un grupo de conspiradores, y algo de ello tenían por el simple hecho de acudir a casa de don Pedro para despedirlo en aquellas circunstancias.

—El asunto es delicado y, si algún detalle saliera a la luz, las consecuencias serían funestas —advirtió don Cecilio.

—¡Don Cecilio, por el amor de Dios! Todos somos de absoluta confianza.

—Discúlpeme, don Pedro. Es que todo se lleva con tanto sigilo…

—Ya será menos —señaló don Martín, visiblemente molesto.

—¿A cuento de qué dice usted eso?

—A cuento de que si ya se sabe en Granada…

—Disculpe, en Granada no se sabe —replicó don Cecilio—. Quien lo sabe soy yo.

Se produjo un silencio incómodo.

—¡Déjese de tiquismiquis! ¿Va a contarnos qué clase de operación es esa?

Don Cecilio hizo un gesto de condescendencia que molestó a don Martín.

—Se ha constituido un grupo sobre la base de una organización triangular…

—¿Qué quiere decir eso de triangular? —lo interrumpió el sacerdote.

—Que, al margen de quienes dirigen el cotarro, cada miembro sólo conoce a quien lo ha captado para la causa y a quien él incorpora a la organización. Sólo se conocen de tres en tres. Si alguno es detenido no podrá confesar más de dos nombres. Como le he dicho, los únicos que están al tanto de todo son los jefes y están bien resguardados.

—Pero si algún miembro es detenido, podrá desvelar nuevos nombres y la cadena puede ser muy larga —señaló Peña y Aguayo.

—Cierto. Pero si alguno de los descubiertos logra ponerse a salvo antes de que lo detengan, habrá interrumpido la cadena. Es una forma de protegerse contra el tirano.

—¿Cuál es su objetivo? —preguntó Calvo de León.

—Pretenden raptar al rey y obligarle a jurar la Constitución a cambio de su vida.

—¡Arrea!

—¡El Narizotas es un felón! —exclamó don Pedro Ambel—. Una vez libre, se desdecirá de su juramento, alegando que lo hizo bajo presión. Como hizo después de abdicar en Bayona de sus derechos al trono en favor de Bonaparte o como cuando en el año veintitrés, tras la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis, dijo que había aceptado la Constitución, obligado. ¡Si ese plan se culmina con éxito, cuando tenga el rábano por las hojas se echará atrás y volverá a las andadas!

—¿Cómo piensan raptarlo? —preguntó Peña y Aguayo.

—El plan es sorprenderlo cuando… —Don Cecilio miró a Mariana.

—Por mí no se preocupe, don Cecilio. Hable con entera libertad.

—Piensan sorprenderlo cuando esté en el burdel al que va casi todas las noches. Está prendado de una tal Pepa la Malagueña, que lo recibe en una casa junto a la Puerta de Alcalá. Lo acompañan el duque de Alagón y Chamorro.

—¿Quién es Chamorro? —preguntó Mariana.

—Un arribista. Antes de alcahuete del rey era aguador en la Fuente del Berro. Al parecer, era asiduo al mismo prostíbulo que el rey y este se divertía mucho con los chistes que contaba. Como alcahuete compite con el duque de Alagón a la hora de proporcionar mozas que calienten la real cama. Se dice que en palacio se han vivido situaciones vergonzosas. Por lo que parece, ahora el Narizotas prefiere los prostíbulos y eso ha proporcionado esta oportunidad.

—Es muy arriesgado —apuntó Peña y Aguayo.

—No lo crea, don José. Por lo que me han contado, el rey va sin escolta y acude de incógnito a ver a la Malagueña, sólo le acompañan Alagón y ese Chamorro. Al parecer, eso forma parte de la diversión. Ese canalla debe de sentirse muy seguro, a pesar de ver conspiraciones por todas partes. El plan consiste en sorprenderlo cuando esté en la cama. Por lo visto, acceder al burdel no resulta complicado. Les bastará con hacerse pasar por clientes.

Otra vez se hizo un breve silencio que rompió Peña y Aguayo.

—¿Conocen la noticia del cadáver que han encontrado en Puerta Elvira?

—No, ¿cuándo ha sido eso? —preguntó el sacerdote.

Don José explicó lo ocurrido en casa de los marqueses de los Pilares.

—¿Dice usted que es el segundo asesinato?

—El segundo, sí. Pedrosa decidió, de común acuerdo con el alcalde, mantener en secreto la primera muerte hasta que pasara el Corpus. El primer cadáver lo encontraron hace días cerca de la ermita de San Antón el Viejo.

—¿Qué piensa Pedrosa de esos crímenes? —preguntó don Martín.

—No lo sé. Cuando supo de la aparición de un cadáver en Puerta Elvira se alteró mucho. Fue entonces cuando comentó que ya se había producido otro crimen y se marchó rápidamente. Al parecer, los muertos tienen cosas en común y muy extrañas.

—¿Qué quiere decir con eso de cosas extrañas? Me ha puesto usted sobre ascuas. —Don Pedro García de la Serrana se hacía eco de la curiosidad de todos.

—El cadáver de Puerta Elvira llevaba puesto un sambenito y al primero le habían marcado la espalda con una cruz llameante en forma de aspa.

—¡Como si fueran penitenciados del Santo Oficio! —exclamó don Martín.

—Don Diego, ¿podría tratarse de un ritual? —preguntó don José María de la Escalera.

Calvo de León, al igual que De la Escalera, era de los pocos abogados que asumían la defensa de los acusados de delitos políticos. Era aficionado al estudio de las sectas secretas y los llamados misterios que envolvían algunos episodios del pasado. Sus amigos lo consideraban versado en aquellas materias.

—No sabría qué decir. Sólo sé lo que don José acaba de contarnos. Algún indicio parece apuntar hacia algo oscuro y tenebroso.

—¿Podría ser obra de un loco? —preguntó Mariana.

—Es una posibilidad.

—Sería un loco que tiene fijación por la Inquisición —comentó don Cecilio.

—En cualquier caso, Pedrosa estaba muy nervioso —matizó Peña y Aguayo.

En un reloj de péndulo que colgaba sobre la pared sonaron las diez. Alguno de los reunidos tenía que hacer un largo trayecto hasta su casa y, aunque el toque de queda se había retrasado hasta la medianoche, era mejor no tentar a la suerte. Sin prisas, los reunidos fueron despidiéndose de don Pedro, dándole palabras de ánimo y haciendo votos para que su ausencia fuera temporal. Alguno ponderó la vida sosegada y otro aludió a los magníficos lugares de caza —don Pedro era un gran aficionado— que había en la zona. Peña y Aguayo remoloneó para dar tiempo a que los demás se marchasen. Al final, sólo quedaban Mariana y él.

—Doña Mariana, su criado ya está aquí —avisó el ama de llaves.

Se despidió de su tío prometiéndole visitarlo en Huéscar, después del verano. El viejo sacerdote no pudo contener una lágrima y ella tuvo que esforzarse para que el nudo que se había formado en su garganta no se convirtiera en llanto. Peña y Aguayo se despidió con un abrazo y los dos salieron sin hacer ruido del salón. Aprovecharon la penumbra del portal, alumbrado por una mariposa, para abrazarse en silencio. El joven abogado buscó los labios de ella y los besó con pasión. Después le susurró al oído:

—Te quiero, Mariana.

—Y yo a ti.

—¿Cuándo nos veremos de nuevo?

Un pequeño ruido, procedente de la cocina desde donde llegaba el leve resplandor de un candil, hizo que Mariana deshiciese el abrazo. Fue una falsa alarma y los enamorados volvieron a abrazarse. Él acariciaba sus facciones y enredaba sus dedos en los rubios tirabuzones de su cabello. La besó en el cuello y ella se apretó contra su cuerpo.

—¿Cuándo volveremos a vernos? —le preguntó de nuevo.

—Hemos de ser cuidadosos. La gente está muy al tanto de las vidas ajenas.

—Podríamos vernos el lunes por la tarde en una casa de la calle Tablas. Es de un amigo que se marcha a Madrid y estará ausente por lo menos un mes. ¿Qué me dices?

—¿Qué número es?

—El nueve. ¿Quiere decir que vendrás?

—Al menos lo intentaré. Deseo estar contigo tanto como tú.

—¿Fijamos la hora?

—Por la tarde, a eso de las cinco. Aprovecharé que he de ir a la modista. Deja la puerta entornada.

Volvió a besarla y a susurrarle:

—Estaré contando los minutos que faltan para que volvamos a estar juntos.

La ayudó a ponerse la capa, haciendo el suficiente ruido como para que el ama de llaves y Burel, que continuaban de cháchara en la cocina, advirtieran su presencia. Mariana se cubrió con la capucha antes de salir.

El gentío había desaparecido. Apenas se veía gente por el Campillo, rezagados que fisgoneaban en los puestos ambulantes. La oscuridad se había apoderado de la Carrera del Genil. Apagado el alumbrado extraordinario, sólo la rompían las tenues luces de los faroles que iluminaban una pequeña zona cada cien metros. Más que alumbrar, servían de referencia a quienes caminaban. Los enamorados se despidieron en la Cruz de las Angustias. Mariana, acompañada por Burel, cruzó el puente de Castañeda y se encaminó hacia su casa. Antes de acostarse, como cada noche, entró en la alcoba de José María para arroparle si se había destapado y besarlo en la frente.

3

Septiembre agonizaba. Hacía una semana que el verano se había despedido, pero todavía el calor apretaba en el hueco del día. Era media tarde y Mariana estaba sentada bajo el emparrado del patio de su casa. Era un lugar fresco y agradable, amenizado por el murmullo del agua que brotaba de las bocas de unas cabezas de león labradas en piedra y vertían a un pilón adosado a la pared. Había dejado de leer y el libro descansaba sobre su regazo. Tenía los ojos cerrados, pero no dormía. Su rostro, demacrado y pálido, señalaba problemas de salud por lo que, desde hacía algunas semanas, doña Úrsula insistía en llamar al médico, pero ella afirmaba no sentirse mal, aunque su aspecto indicaba lo contrario. Antonio José Burel, su fiel criado, antiguo oficial del regimiento de Asturias, el que al mando del coronel Riego había proclamado la Constitución el primer día del año veinte en la aldea de las Cabezas de San Juan, también estaba preocupado.

El sonido de la campanilla la sobresaltó.

—Señora, dos caballeros preguntan por usted. —La criada le entregó una tarjeta de visita.

Le bastó leer el nombre para saber que se trataba de algo grave. Don Martín Almela, un devoto del protocolo, era extremoso con las formas. Sólo un asunto de la máxima urgencia lo llevaría a presentarse sin haber anunciado previamente su visita.

—Pásalos al saloncito y diles que voy enseguida. Después sube a mi alcoba.

Sabía que no estaba presentable para recibir a la visita y con ayuda de la criada se cambió rápidamente de vestido, peinó su larga melena, antes de recogerla en un moño, se perfumó y adornó su cuello con una cinta de terciopelo negro de la que colgaba un camafeo. El espejo le devolvió una imagen pálida y ojerosa. Lo segundo no tenía remedio, la palidez la disimuló con un poco de colorete.

—¿Qué tal estoy?

—Espléndida, señora.

—No me mientas.

—Bueno, algo ojerosa —concedió la criada.

—Pero… ¿presentable?

—Desde luego, señora.

Bajó la escalera con pasos medidos. No quería aparecer turbada por las prisas. Don Martín y su acompañante se levantaron al verla entrar en la salita.

—¡Don Martín, qué agradable sorpresa!

Don Martín Almela, a pesar de haber rebasado los setenta, ofrecía un porte envidiable, a ello colaboraban una espléndida cabellera completamente blanca, que anudaba en una coleta, y la vivacidad de sus ojos azules. Mantenía las formas de un hombre del siglo xviii y se dirigía a las damas tratándolas de vos, igual que a los sacerdotes. Era un viejo ilustrado de la generación de los Cadalso, Jovellanos o Cabarrús. Lo acompañaba un caballero mucho más joven.

—Os presento mis disculpas por venir sin avisar, pero la cuestión es de suma gravedad, doña Mariana. Si no fuera tanta la urgencia…

—Por favor, don Martín, está usted en su casa.

—Os lo agradezco. Permitidme que os presente a don Antonio Ferrero.

El caballero inclinó levemente la cabeza y ella le correspondió con una sonrisa.

—Por favor, siéntense —les indicó señalando unos sillones.

—Sólo estaremos unos minutos.

Mariana insistió y los tres tomaron asiento.

—Dígame, pues, don Martín.

—¿Recordáis lo que contó don Cecilio el día que despedimos a vuestro tío?

—¿A qué os referís exactamente? —Mariana había fruncido el ceño.

—Al plan para secuestrar al rey.

—¡Claro…, claro que me acuerdo!

—Ha sido un fracaso total.

—¿Qué ha sucedido? —preguntó Mariana notando una punzada en su vientre.

—Traicionaron a quienes fueron al prostíbulo y los prendieron a todos. Algunos no han podido soportar el tormento y han delatado a sus compañeros. En pocas horas detuvieron a más de dos docenas.

—¿Qué les ha ocurrido?

Don Martín negó con la cabeza.

—Cuénteselo usted, Ferrero. Yo…, yo… —Don Martín Almela no pudo evitar que las lágrimas resbalaran por sus mejillas. Buscó un pañuelo en sus bolsillos.

Antonio Ferrero era impresor y librero. Había desplegado una gran actividad en las tertulias liberales madrileñas durante los años en que, tras el pronunciamiento de Riego, la Constitución de Cádiz volvió a estar en vigor hasta que la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis devolvió a Fernando VII sus prerrogativas como monarca absoluto. Desde entonces había participado en varios intentos para acabar con la tiranía.

—Como compruebo que estabais al tanto del secuestro del tirano, no os explicaré el plan previsto, que se vino abajo al lograr los realistas introducir a dos de sus hombres en la fraternidad, que organizaba el rapto. Eran dos sargentos y la víspera de la operación advirtieron a su capitán de lo que se preparaba en el prostíbulo de la Malagueña. En lugar de sorprender al rey, los sorprendidos fueron los nuestros. Los seis que participaban en la operación fueron detenidos y varios, como ha indicado don Martín, han hablado. Los miembros de la fraternidad que, como yo, hemos logrado poner tierra de por medio, nos hemos librado de una muerte segura.

—¿Los han ejecutado?

—En la plaza de la Cebada, después de una pantomima de juicio. Para mayor escarnio, los condujeron al lugar del suplicio metidos en los serones de unos borricos. Los enjaularon como animales y los tuvieron expuestos hasta que los ahorcaron.

—¿El pueblo no se subleva ante tanta abominación? —preguntó Mariana.

Ahora fue el librero quien tuvo que hacer un esfuerzo para hablar.

—No, señora, al contrario. La gente les gritaba obscenidades y aplaudía cada vez que el verdugo ejecutaba a uno de ellos. Coreaban una y otra vez: «¡Vivan las cadenas!».

—¡Dios mío! —exclamó Mariana llevándose una mano a la boca.

—Ese es el pueblo que tenemos. Los frailes y los curas controlan el rebaño y en medio de tanto deshonor algunos consideran que el rey es demasiado condescendiente.

—¡Eso no es posible! —gritó indignada.

—Lo es, señora. Ha tenido que viajar a Barcelona para aplacar los ánimos de un grupo de exaltados que por allí abundan. Los llaman los malcontentos.

—¿Malcontentos? —Mariana había arrugado la frente—. ¿Quiénes son esa gente?

—Fanáticos agrupados en torno al hermano del rey, el infante don Carlos María Isidro, a quien tienen por su sucesor ante la falta de descendencia. Quienes lo conocen afirman que, a su lado, el rey es una perita en dulce.

—¡Eso es imposible!

—Es lo mismo que digo yo. Pero, al parecer, don Carlos es aún peor que su hermano.

—¡Pues sí que andamos bien con esta dichosa familia! ¿Qué ha ocurrido con los demás miembros de la sociedad que preparaba el secuestro?

—Los que no hemos sido apresados hemos puesto tierra de por medio. Sé que algunos han llegado a Gibraltar con el propósito de viajar a Londres y acogerse al amparo de quienes allí están instalados desde hace años. Dicen que en las calles del barrio de Somers Town se habla tanto español como inglés. Otros han buscado refugio en lugares apartados donde tienen familiares, aunque corren el riesgo de que alguien los delate.

—¿Y usted?

—Voy hacia Málaga. Allí buscaré un barco que me lleve hasta algún puerto inglés. Si la cosa se complica, iré a Gibraltar para desde allí dar el salto a Inglaterra.

—¿Cómo se ganan la vida los exiliados? —se interesó Mariana.

—Cada cual como puede. Yo creo que no tendré problemas. Llevo conmigo algún dinero, suficiente para pagarme un pasaje, y quizá abra en Londres una librería.

—¿Piensa ganarse la vida con una librería? —Sus ojos, velados por la tristeza, se iluminaron por un momento.

—Allí se lee mucho más que en España. Algún compatriota ha escrito novelas de las que ahora tienen buena acogida entre el público. Las novelas históricas. En Madrid he vendido bastantes ejemplares de las obras de un escocés llamado Walter Scott. Ha creado un héroe, Ivanhoe, que hace las delicias de muchos lectores. Creo que don José María Blanco ha escrito en inglés algo sobre los moriscos de esta tierra. No recuerdo el título. —Miró a don Martín, que parecía recuperado del mal trance—. Por cierto, don Martín, Félix Mejía está en Nueva York.

—¿Félix Mejía? No…, no recuerdo quién es.

—El periodista… Uno de los animadores de las tertulias en los cafés madrileños durante los años de libertad. El fundador de El Zurriago… ¿No lo recuerda? ¡Menudo follón se organizó cuando desapareció de Madrid y culparon a don Antonio Alcalá Galiano y a los del Anillo de haberlo secuestrado!

—¡Ah, ya…, ya me acuerdo! Fue el que se marchó con su amante y corrió la voz de que lo habían secuestrado.

—El mismo.

—¡Menudo escándalo organizaron los comuneros!

—Ha escrito una novela sobre Hernán Cortés y la conquista de México, titulada Jicotencal. En España no puede leerse. Al ser un proscrito, la censura no permite que sus libros lleguen al público.

—¡Era un periodista extraordinario! Aunque muy exaltado.

Mariana estaba fascinada con el giro que había tomado la conversación. Por un momento se había olvidado del grave problema que la tenía sin vivir.

—¿Cómo ha dicho que se llama esa clase de novelas?

—Históricas, señora. La crítica no se muestra muy favorable con ellas. La verdad es que no me lo explico, el público las busca con avidez. Rafael Húmara ha escrito una en la que cuenta la conquista de Sevilla por Fernando III. Es entretenida y se ha vendido muy bien, aunque para mi gusto se demora demasiado en los pequeños detalles.

—¿Cómo se titula?

—Don Ramiro, conde de Lucena.

El nombre de aquella localidad trajo a su mente algunos recuerdos familiares.

—Buscaré en las librerías de Granada, ha picado usted mi curiosidad.

Fue don Martín quien recondujo la conversación al asunto que los había llevado a visitarla sin anunciarse. Lo hizo con su habitual elegancia.

—En fin, todo esto es muy ilustrativo, pero la razón por la que estamos aquí es para anunciaros que en los próximos días las cosas van a complicarse y tenemos que estar preparados. Yo voy a cumplir lo que le prometí a vuestro tío y haré un viaje a Huéscar, donde pienso estar algunas semanas hasta que la tormenta amaine un poco. A mis años sólo puedo ser un estorbo y, como ya he estado entre rejas, creo que es lo mejor. Además, me apetece pasear por aquellos parajes con don Pedro, antes de que el frío se nos eche encima.

El librero apostilló las palabras del viejo ilustrado.

—La represión no va a circunscribirse a Madrid. Un amigo que trabaja en la imprenta donde se tira la Gaceta me ha dicho que estaban preparando las planchas de un Real Decreto que permitirá a las autoridades actuar ante simples sospechas. Es posible que en Madrid ya lo hayan publicado y que llegue aquí de un día a otro. Se avecinan tiempos difíciles para la libertad y para quienes tienen la ilusión de que la Constitución impere de nuevo y nos proteja contra las arbitrariedades de la tiranía.

—Creo, doña Mariana, que también vos deberíais pensar en respirar otros aires, al menos durante una temporada. ¿Por qué no preparáis vuestro equipaje y me acompañáis a visitar a vuestro tío? Estoy seguro de que nada le haría mayor ilusión. Pienso ponerme en camino mañana mismo, pero si vos necesitarais algún día más para preparar el viaje, lo retrasaría con sumo gusto. Pedrosa os tiene en el punto de mira.

Don Martín tenía razón. Ante aquel panorama lo lógico era marcharse por un tiempo, pero el corazón de una mujer enamorada no se rige por la lógica. Esperaba que, de un día a otro, Peña y Aguayo apareciera por la ciudad, después de pasar el verano en su villa natal.

—No puedo, don Martín. En estos momentos es imposible.

Don Martín, que en su dilatada vida había visto muchas cosas, insistió para que abandonase la ciudad. Con Pedrosa como subdelegado de policía, Granada iba a convertirse en un lugar particularmente peligroso para todos aquellos que no se resignaban a vivir encadenados.

—Doña Mariana, el mayor bien que tenemos es nuestra propia vida. No deberíais ponerla en riesgo. Seréis de mucha más utilidad a nuestra causa viva que… —Don Martín pensó que se había excedido.

—… que muerta.

—No quería… Os presento mis disculpas.

—Sé que el riesgo es grande. Pero, como os he dicho, en este momento no me es posible. Os prometo que seré prudente.

Mariana pensó en escribir una nota a su tío y enviársela con don Martín, pero se sentía agotada. Ofreció su mano al caballero y al librero, y los acompañó hasta la puerta. Apenas se habían marchado cuando una de sus criadas le dijo:

—¿Sabe la señora que ha aparecido otro cadáver?

—¿Otro? ¿Dónde?

—Lo encontró esta mañana el sacristán de Santa Escolástica. Estaba en la puerta de la iglesia, acurrucado, como si pidiera limosna a quienes iban a misa. Le extrañó que la mujer tuviera un capuchón como los que ponían a los penitenciados de la Inquisición.

—Ese capuchón se llama coroza —señaló Mariana.

—Pues el cadáver tenía una coroza, señora. La gente está muy preocupada. Ahora que se había tranquilizado la cosa, después de que el asesino no diera señales de vida desde el Corpus… Señora, ¿va a volver la Inquisición?

—¡Dios no lo permita! —La criada suspiró aliviada—. ¿Sabes algo más?

—Que la muerta es de mucho abolengo. Estaba casada con un Armenta.

—¿Doña Cecilia Coello de Portugal? —preguntó extrañada Mariana.

—Sí, señora. Ese es el nombre que me han dicho.

Doña Cecilia no encajaba con las anteriores víctimas, ligadas al mundo del vicio y la lujuria.

4

Burel pidió al boticario algo para la calentura de su ama. Había pasado una mala noche, pero seguía negándose a que la visitara el médico. La botica de don Buenaventura Fitero estaba en Puerta Real, junto a la alhóndiga Zaida. Don Buenaventura era un hombre afable y cachazudo, muy aficionado a la cacería y, por esa razón, muy amigo de don Pedro García de la Serrana. Tenía una calva reluciente y un bigotito grisáceo que le cubría por completo el labio superior. En su rebotica se acomodaba una tertulia en la que se pasaba revista a los más variados aspectos de la vida de la ciudad. Asistía a ella un médico, ya retirado del ejercicio de la profesión, llamado don Francisco Ceballos. Un personaje curioso que había adquirido fama y fortuna asistiendo a gran parte de las embarazadas de la buena sociedad granadina, aunque no estaba presente en los partos. Ese momento —«sublime y asqueroso», en palabras de don Francisco— era asunto de las comadronas. Cimentó la fama en su excelente ojo para determinar el sexo de los que habían de nacer.

Don Francisco nunca fallaba en sus predicciones.

Si anunciaba un varón, era lo que venía al mundo. Si pronosticaba una fémina, nacía una niña. Su tino despertaba recelos entre sus colegas y muchos pensaban que se valía de algún artilugio para realizar sus exactos pronósticos, había quien sostenía que poseía un diablillo particular a quien consultaba al respecto. Tiempo atrás, después de algunas copitas del excelente aguardiente que al boticario le enviaban unos parientes de Rute, don Francisco reveló el secreto de su infalibilidad, después de obtener promesa formal de que todos los reunidos guardarían el secreto. En tan solemne ocasión se acercó, con paso torpe, a la percha donde colgaba su paletó y sacó de uno de sus bolsillos un ajado y grueso cuaderno de tapas verdes.

—Siempre lo llevo conmigo. En él está la clave de todo.

—¿Bromea usted? —Don Buenaventura se temió que estuviera tomándoles el pelo.

—En absoluto, mi querido amigo. Cuando indicaba a una mujer embarazada que sería varón lo que nacería, lo anotaba en este cuaderno. Ponía la fecha del vaticinio y en la que, con algunos días de diferencia, debería de producirse el parto.

—¿Eso es todo? —preguntó el boticario, algo más que escamado.

—No se impaciente, don Ventura. Ahora viene la clave de todo. Si decía varón, anotaba hembra. Si decía hembra, anotaba varón. A lo largo del embarazo nunca volvía a hablar del sexo de la criatura que había de nacer. Cuando acertaba, todo marchaba según el plan previsto. Por el contrario, si el pronóstico resultaba equivocado, acudía a mi cuaderno y sostenía que la embarazada había escuchado mal. El cuaderno ha sido durante años la prueba de mi acierto.

—¡Usted es un redomado bellaco! —exclamó don Buenaventura.

Don Francisco se jactó de su ingenio y don Buenaventura, hombre de principios morales muy acendrados, le afeó su conducta.

El boticario dio instrucciones a un mancebo para preparar un brebaje de quinina.

—Es muy efectivo —comentó—. En media hora puedes venir a recogerlo.

Burel, en lugar de volver a la casa o aguardar en los alrededores de la botica, se encaminó a la iglesia de San Gil y se hizo el remolón por sus alrededores. Con un poco de suerte vería a Magdalena. Pero se encontró con algo muy diferente.

En la plaza Nueva había el gentío habitual de las mañanas en que se instalaban, de forma desordenada, algunos puestos y tenderetes de verduleros con banastas llenas de cardos, cebollas, nabos, patatas y otras hortalizas; recoveros con gallinas atadas por las patas sujetas a un palo colocado sobre dos caballetes y jaulas de alambre llenas de huevos; pastores que bajaban de las Alpujarras con grandes capachas llenas de quesos, tinajillas de requesón y la romana al hombro; meleros que subían de la costa con vasijas de miel de caña, cultivada en Almuñécar, Motril y Salobreña, o con pilones de azúcar blanca y negra. Vendedores de aceite con grandes cántaras llenas de un líquido espeso, verdoso y aromático y su juego de panillas para medir, procedentes de tierras de Jaén y Córdoba. En medio del gentío algunos trataban de vender de matute carne o pescado, algo prohibido porque una y otro tenían sus lugares propios de venta, controlados por el Ayuntamiento, que los gravaba con impuestos. En torno a los tenderetes se arracimaban mirones y compradores, deambulando de un sitio para otro, comparando precios y calidades o discutiendo con el vendedor una rebaja del producto.

A Burel le llamó la atención una aglomeración junto a la puerta de la Chancillería, donde estaba prohibido levantar tenderetes y puestos. Era obligatorio dejar despejadas ocho varas desde la fachada. Se olvidó de Magdalena y se acercó justo cuando un pregonero hacía sonar su cornetín y comenzaba a leer con voz grave:

En nombre de Su Majestad, el Rey nuestro Señor, don Fernando VII, se hace saber que nuestro amado monarca, violentando su natural sensibilidad, ha dispuesto:

Son reos de lesa majestad y quedan condenados al patíbulo los que se declaren contra los derechos del rey o a favor de la Constitución.

Que la misma pena de la vida se aplique a los escritores de papeles o pasquines que tiendan a aquel objeto.

Que se castigue con una pena de cuatro a diez años de prisión a los que hablen en sitios públicos contra la soberanía real, aunque nada resulte y sea efecto lo dicho de una imaginación ardiente y exaltada.

Que la pena capital comprenda también a los que procuren seducir a otros para levantar una partida.

Que se castigue con la pena de la vida, como reos de lesa majestad, a los promovedores de alborotos, si estos se encaminan a mudar la forma de gobierno; si el tumulto naciese de otras causas, de dos a cuatro años de presidio.

Que no se pueda alegar la embriaguez como circunstancia atenuante.

Que la discreción e imparcialidad de los jueces decidan la fuerza de las pruebas.

Que los masones y comuneros sufran igualmente la última pena, excepto los espontaneados.

Que ante las comisiones militares no sean válidos los fueros.

Que se condene a muerte a quienes griten: «¡Viva la Constitución!» o «¡Viva la libertad!».

Este decreto entra en vigor desde la fecha de su publicación en la Gaceta de Madrid que fue el pasado día dieciocho de octubre de este año de gracia de mil ochocientos y veintiocho años. Por mandato de Su Majestad, el secretario de Gracia y Justicia, don Francisco Tadeo Calomarde.

Terminada la lectura y mientras un funcionario procedía a fijar un ejemplar de la Gaceta en las tablillas de costumbre para aquellos que, sabiendo leer, quisieran empaparse de su contenido, Burel sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando escuchó los gritos que brotaban de la muchedumbre:

—¡Larga vida a don Fernando, nuestro amo y señor!

—¡Vivan las cadenas!

—¡Viva Fernando VII!

Vio también rostros cariacontecidos, pero la inmensa mayoría parecía feliz con lo que acababan de escuchar. También oyó comentarios sobre los cadáveres que aparecían como si fueran penitenciados del Santo Oficio. Supo que ya habían bautizado al criminal: el verdugo de la Inquisición.

Había transcurrido, sobradamente, la media hora señalada por el boticario. Dejando atrás los callejones que rodeaban la iglesia de San Gil, miró hacia la calle de Elvira, pero ni rastro de Magdalena. Bajó por el Zacatín hasta Bibarrambla y, por la Puerta de las Orejas, a cuyo resguardo algunos zapateros habían sacado sus mesillas de trabajo y se afanaban en sus conversaciones más que en remendar los zapatos que se amontonaban en pilas informes, se encaminó hacia Puerta Real por las calles de las Camiseras y del Milagro. Ya en la botica, don Buenaventura le preguntó, mientras le envolvían el frasco con el febrífugo:

—¿Es cierto que acaban de hacer público un decreto donde se condena con graves penas por respirar?

—Es cierto, don Buenaventura.

El boticario movió la cabeza con aire de preocupación.

—Toma, dile a tu ama que se ande con cuidado.

—¿Cuánto le debo?

En lugar de indicarle el precio, le preguntó por don Pedro García de la Serrana.

—En su última carta decía que estaba bien, pero que se aburría mucho.

—¿Aburrirse con la cacería que hay por allí?

—Eso es lo que decía.

—Cualquier día de estos le hago una visita y lo acompaño a dar alguna batida. En Granada la atmósfera empieza a hacerse irrespirable.

—Don Buenaventura, ¿me dice cuánto cuesta esto?

—Nada. Que tu ama se tome dos cucharadas soperas por la mañana, otras dos a la hora de almorzar y lo mismo a la oración.

—¿Sabe usted que ya le han puesto nombre al asesino de esas extrañas muertes?

—¿Cuál?

—El verdugo de la Inquisición.

—Sólo el nombre da escalofríos. Vete tú a saber qué se esconde detrás de eso.

Cuando llegó a la casa se encontró con que doña Úrsula estaba de muy mal humor.

—¿Qué ocurre? —preguntó a una de las criadas.

—Doña Mariana se ha levantado y está en el saloncito con una visita.

—¿Quién ha venido?

—Imagínatelo.

—No estoy para adivinanzas.

—Ese abogado tan apuesto y tan gallardo.

—¿Don José de la Peña y Aguayo?

—Ese. Doña Mariana se ha compuesto a toda prisa y llevan encerrados casi una hora.

—Entonces… ¿vino al poco de marcharme?

—No habrías llegado todavía a la botica.

Burel barruntaba tormenta. La presencia de Peña y Aguayo después de una ausencia tan prolongada… Transcurrió una hora antes de que las puertas del saloncito se abrieran. Mariana llamó a una criada para que acompañase a la visita hasta la puerta. Era un pésimo indicio.

5

Don Ramón Pedrosa y Andrade parecía una fiera enjaulada. Sus deseos de cortejar a doña Norberta Pimentel no cuajaban. Ella se mostraba zalamera o distante según la ocasión. Y aquel juego de pares y nones con el que la dama parecía divertirse lo sacaba de quicio. A ello se unía que aquella mañana, desde Madrid, le habían dado un fuerte tirón de orejas a propósito de los crímenes del verdugo de la Inquisición. Ante él, media docena de hombres, cabizbajos y atemorizados, apenas se atrevían a mirar cómo iba de un extremo a otro de su despacho.

—¡Sois un hatajo de inútiles! ¡Sólo habéis cosechado fracasos! ¿Qué resultados me ofrecéis, después de cuatro meses? ¿Eh? ¡Decidme! ¿Qué resultados?

Se detuvo un instante, como si fuera a obtener una respuesta que no esperaba. Sus hombres sabían que en aquellas circunstancias era mejor aguantar hasta que la tormenta amainase. A ninguno en sus cabales se le pasaba por la cabeza responder a sus imprecaciones.

—¡Cuatro meses malgastados! —prosiguió Pedrosa—. ¡No habéis sido capaces de conseguir un indicio, una sola pista que nos pusiera en el camino para desentrañar esos crímenes! ¡Pues bien, sabed que el asunto ha llegado a Madrid y se me piden cuentas!

Cogió un pliego que había sobre la mesa y lo agitó con vehemencia.

—¿Sabéis qué es esto? —No esperó la respuesta—. ¡Una carta de don Tadeo Calomarde exigiendo resultados! ¡La tercera víctima se llama doña Cecilia Coello de Portugal! ¡La esposa de don Pablo de Armenta, caballero del hábito de Santiago, miembro de la Real Maestranza y veinticuatro del Ayuntamiento! ¡Hermano de un miembro del Consejo de las Órdenes! ¡Toda una señora! Porque, al fin y al cabo —añadió bajando el tono de su voz—, los otros dos cadáveres eran… los de un chulo y una pelandusca.

Dejó la carta sobre la mesa y se encaró a sus hombres.

—¡Miradme cuando os hablo!

Los agentes, temerosos, alzaron la humillada cerviz.

—¡Esto no puede continuar así! Si en el plazo de una semana no habéis descubierto al asesino, vuestro salario quedará reducido a la mitad. ¿Os habéis enterado?

Los hombres asintieron sin atreverse a replicar ante la amenaza.