7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Spanisch

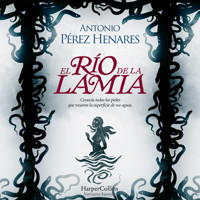

"Edición revisada y ampliada. Un ameno compendio de la Historia de España y de sus gentes de mano del gran maestro de la novela histórica, Antonio Pérez Henares" Conocía todas las pieles que rozaron la superficie de sus aguas. Una obra que conjuga lo mejor del género histórico, del relato fantástico y de la leyenda popular. El río de la lamia entreteje siete historias que acaban por confluir: cazadores foramontanos y agricultores neolíticos, guerreros y ermitaños, prófugos de la guerra de Cuba y buscadores de tesoros, una curandera perseguida por la Inquisición o un misterioso lobo de tres patas. La emoción del relato, su sobrecogedora descripción de los paisajes naturales y su habilidad para hilvanar diferentes hilos narrativos hacen de El río de la lamia una novela singular y extraordinaria, por la que fluye a borbotones la pasión de crear personajes e imaginar vidas. Es, además, en palabras del propio autor, la piedra angular de lo que iba a ser el cogollo y el meollo de su obra, pues en ella aparecen los escenarios, los personajes, las sendas narrativas y las voces de sus futuras novelas. En esta nueva edición se añade, además, el texto «Bornova, viaje al río de la lamia», bellísimo cuaderno de viajes que retrata, en primera persona, las experiencias vividas en los parajes tributarios del río, y sus pueblos, castillos, peñas, remansos y, sobre todo, sus gentes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

El río de la lamia

© Antonio Pérez Henares, 1998, 2003, 2023

© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Diseño e ilustración de cubierta: CalderónSTUDIO®

De las fotografías del interior: Archivo del autor

ISBN: 9788419809193

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

El nido de mis libros

El río de la lamia

A manera de prólogo. Donde una lamia había desparramado su cabellera

Primera parte.Los foramontanos

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Segunda parte. La gruta del almorávide

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Tercera parte. La noche de los poetas

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Cuarta parte. La curandera del Bornova

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Quinta parte. El lobo de tres patas

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Sexta parte. Los buscadores de plata

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Séptima parte. El maestro rojo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Final. Los cabreros del Bornova

Epílogo

Las recetas de la curandera del Bornova

Nota final del autor

Bornova, viaje al río de la lamia

Introducción

Si te ha gustado este libro…

A mi lamia particular

El nido de mis libros

Escribí El río de la lamia unos años antes de que acabara el siglo. Se publicó en 1998. Fue una de mis vueltas a la literatura pues en aquel entonces estaba en pleno fragor periodístico, dirigía el semanario Tribuna de Actualidad y si algo me faltaba era tiempo y un mínimo sosiego. Pero fue un libro muy importante para mí, tanto que siempre lo he entendido como el que reinició de manera meditada y madurada mi carrera como escritor. La lamia fue un punto de inflexión y supe y anhelé desde entonces que un día me dedicaría por entero, o casi, a estos quehaceres y dejaría el periodismo en un segundo plano.

Pero hay en El río de la lamia algo todavía más relevante. Es la piedra angular de lo que iba a ser, y sigue siendo hoy, muy buena parte, el cogollo y el meollo de mi obra. En esta novela aparecen los escenarios, los personajes, las sendas narrativas y las voces que iban a ir luego desarrollándose a lo largo de la ya más de una docena de novelas. Están ahí más que esbozadas, diría que ya nacidas y a la espera de que se les diera el papel protagonista que reclamaban.

Siempre he tenido esa percepción, pero al releerla ahora he caído en la cuenta de hasta qué punto era una novela premonitoria de lo que me exigía salida y que tras años incubando quería salir de una vez del huevo. Desde las primeras líneas y el primer capítulo emergen esos mundos primigenios y asoma poderoso, aunque entonces ni tenía nombre, Ojo Largo, protagonista primigenio de la saga iniciada con Nublares y donde aflora toda mi pasión por el mundo prehistórico. Cinco novelas hasta el momento, la última La canción del bisonte, ahora ya con rango internacional tras su éxito en Francia.

Pero es que con tan solo avanzar un poco aparece el siguiente escenario por el que he transitado. El medieval, la frontera de la Extremadura castellana, aquellas duras tierras, que son las mías, y aquellas gentes, las de a pie, en Tierra vieja, o los grandes adalides como Alfonso VII en El rey pequeño, o Minaya en La tierra de Álvar Fáñez. Incluso en mi única novela ambientada en la Guerra Civil y luego la dictadura franquista, El hijo del italiano, hay un pálpito de esa hermosa lamia que acogía a los fugitivos sin esperanza.

Estoy pues feliz de que veinticinco años después, un cuarto de siglo, HarperCollins haya decidido devolver a la lamia y a su río a la vida. Con un añadido de regalo. Tres años después de la salida de El río de la lamia apareció un libro coral de viajes por los ríos de Guadalajara, titulado La letra de los ríos, en el que cada autor glosó uno de ellos y en el que tuve el privilegio de participar precedido y acompañado de Manu Leguineche y Francisco García Marquina, amigos y maestros, tristemente ya fallecidos, y de otro ilustre alcarreño, Pedro Aguilar. Yo elegí el Bornova y titulé mi parte, que en este volumen se recupera, «Bornova, viaje al río de la lamia», a pesar de que «mi» río, el que pasa por mi pueblo, Bujalaro, y al que le pedí prestado el apellido, es el Henares, que se lo había quedado Marquina.

Ese viaje por el Bornova, río de la pizarra, de los pueblos negros, de las gargantas más escabrosas y duras y de la plata, había sido hecho, a pie, con macuto y tienda de campaña, aun antes, mucho antes, en el año 1983, y al volver ahora a leerlo, también me ha quedado claro que, si en El río de la lamia se comenzaron a incubar muchas de mis siguientes novelas, él mismo tuvo el nido en aquel periplo por toda la sierra de Ayllón o Negra, y luego buscando el nacimiento, su manadero, su laguna y su cauce para irlo siguiendo hasta lograr salir a los llanos.

Madrid, abril de 2023

El río de la lamia

A manera de prólogo Donde una lamia había desparramado su cabellera

La mitología griega afirma que las lamias son peligrosos seres que odian a los niños y acaban con la energía, la virilidad y la vida de los jóvenes. Otras tradiciones hablan, con más verdad, de un ser que no es necesariamente malvado, pero sí de singular hermosura y larga cabellera, y que gusta de aparecerse cerca de las aguas.

Me contaron de un lugar donde una lamia había desparramado su cabellera líquida sobre la tierra, y hebras de su pelo se quedaron prendidas en el cañón abierto por las aguas. Me contaron que los hombres, mucho tiempo después, buscaron aquellas hebras con pasión y angustia, y las llamaron «plata».

Caminé hacia aquel mítico territorio, crucé unas tierras que los árabes denominaron Guadalajara, y encontré un río al que llaman Bornova.

Primera parte Los foramontanos

1

Era un joven al que tomaron preso los foramontanos que habitaban las vertientes sur de la sierra de Ayllón. Era un joven esbelto y ágil, bruno y curtido. Y eran ellos un pueblo rubio, llegado de algún norte, que tenía sus cuevas en las faldas del pico Ocejón, y sus cazaderos en los profundos y sombríos bosques de hayas de la Tejera Negra. Fuertes cazadores encerrados en las honduras de sus montes, poderosos guerreros aislados por desfiladeros profundos y encrespados riscos, solo una vez al año, coincidiendo con el solsticio de verano, se reunían las tribus para la gran fiesta. Para ella, los más rápidos y fuertes —un escogido grupo de siete hombres— cogían sus lanzas de madera endurecida al fuego, sus venablos de punta de hueso, sus arcos de fresno y sus hondas de piel de corzo, y realizaban una incursión contra los poblados de los llanos, situados más allá de la línea divisoria de sus últimas montañas con los espacios abiertos.

Debían regresar con un presente para el sol, que retornaba otra vez vigoroso, haciendo retroceder la nieve hasta desalojarla de sus últimos refugios en el pico Ocejón, en el del Lobo y en el de la Culebra. Un regalo digno del buen astro que ya hacía fluir libre el agua por la cascada del río Sorbe y había hecho moverse de nuevo, inquietas, a las truchas. Un presente que no podía ser otro que un hombre joven, arrebatado a las tribus de la llanura, aquellos enemigos indignos, diferentes, escarbadores de la tierra y apacentadores de animales humillados.

Siete hombres bajaron con paso furtivo. Aprovecharon, para no ser vistos, barrancos y hondonadas, bosques y matorrales. Con presurosas zancadas llegaron hasta los bordes de un río. Un río muy diferente de los suyos que, como una serpiente delatada por las hileras de los chopos, se deslizaba dejando un rastro de verdor sobre las planicies. Alcanzaron soterradamente sus orillas, y allí, ocultos entre las aneas, acecharon largas horas, un día, una noche más, hasta un amanecer, el paso de un joven solitario.

2

Había contemplado apagarse todas las lunas y los nacimientos de todos los soles. Había seguido el divagar de todas las nubes. Había visto a la jara conquistar la ladera, y a los pinos colonizar la vaguadas. Había sentido el estremecimiento de la tierra bajo el hielo y su rebullir inquieto al posársele la nieve. Había oído los primeros murmullos, los primeros aullidos y las primeras voces.

Era joven el mismo viento joven que raptó la primera nube, rasgándole en jirones su vestido gris en la cima de la primera montaña, y ella ya moraba allí.

La lamia estaba en el centro exacto de la laguna, haciendo brotar el agua por cada una de las hebras de su cabello.

La laguna a la que un día iban a llamar de Somolinos ocupaba el centro de un pequeño valle, con forma de cuenco, al que rodeaba un círculo casi perfecto de colinas no muy altas, y más allá, en el horizonte, elevadas sierras de hirientes aristas, cuyas rocas se elevaban en rectos desafíos hacia el cielo.

No era extraño que, en la primavera, los riscos más altos y las últimas escarpaduras guardaran aún la nieve, mientras que en las suaves laderas ribereñas, en las zonas de solana, las flores de las jaras cubrieran también de manchas blancas el paisaje.

Solían ser quietas las aguas de la laguna, pero cuando algún viento norteño las agitaba, diríase que quisieran refugiarse, amontonándose en pequeñas olas, en la orilla sur, donde menos pronunciadas eran las montañas y por donde tal vez pudiera insinuarse algún horizonte más profundo.

3

Era el alba, aunque el sol aún no era, cuando llegó desde su poblado de la loma hasta aquel tramo de río. Henares que le llamarían después los hombres, un tiro de piedra aguas arriba, para recoger, en recodos, solapas y pozas, su sedales de crin con anzuelos de hueso pulido.

Unos cebos habían desaparecido sin asir pez alguno. Otros se habían roto por la parte más débil del aparejo: la junta entre el sedal y el anzuelo. En ellos rehacía el engaño y reponía el señuelo con una nueva lombriz de tierra. Algunos habían sido ignorados, y estos, si su memoria le indicaba que era un hecho repetido, los cambiaba de lugar, buscando una ubicación más propicia. Finalmente no pocos lograban el objetivo y los barbos se debatían, aunque ya débilmente, sujetos firmemente de su fuerte morro superior en la trampa.

Eran nueve los peces que ahora llevaba colgados de las agallas, tras haberles roto la espina dorsal, en los juncos verdes. Ya se asomaba el sol sobre la tierra cuando él se asomó también al agua para comprobar una de sus últimas cuerdas, justo donde un arroyo de aguas frías, que bajaban del norte, desembocaba en un río: uno de sus lugares preferidos, donde incluso a veces se clavaba alguna trucha, escasas en aquellas aguas.

En el légamo de la orilla debió advertir alguna huella extraña, pero la excitación de la pesca y lo familiar del lugar le hizo olvidar cualquier precaución. La sorpresa le impidió, incluso, un grito de alarma cuando se abalanzaron sobre él, sumergiéndole la cabeza en el agua. Un violento tirón en el cabello lo devolvió al aire y lo arrojó a tierra, donde fue inmediatamente maniatado y amordazado.

Unos instantes después estaba en camino, custodiado por sus captores. Fue una agotadora jornada de muchos pasos largos, y en ella se fue adentrando por tierras que hasta entonces solo habían sido lejanías. El llano fue quedando atrás. Al atardecer alcanzaron las orillas de una caudalosa corriente que los hombres rubios saludaron alegres y comenzaron a seguir aguas arriba, hasta bien entrada la noche. Iba ya muy alta la luna cuando llegaron a un lugar donde el agua abría un boquete entre dos montes. Entonces los hoscos semblantes de aquellos siete hombres se expandieron en risotadas alegres y, nada más traspasar aquella pétrea puerta, encendieron fuego de acampada.

Él miró largo tiempo las llamas, las caras, el vello claro de sus captores, el rescoldo de la hoguera, la cada vez más rebajada luna y la claridad primera que precedió al amanecer. Entonces sus ojos chocaron con una gran montaña, coronada por un enhiesto y amenazador picacho nevado que pendía amenazador sobre su cabeza.

Aquel nuevo día le trajo una penosa ascensión, siempre río arriba, por húmedas sendas, entre silenciosos bosques, con la montaña continuamente en el norte de los ojos. Apenas, y solo forzados por lo escabroso del terreno, abandonaron la orilla de la corriente de aguas claras, con tonos verdosos, que discurría entre torbellinos, rocas y guijarrales. Cuando sus fuerzas comenzaban a abandonarle y el día también desfallecía, uno de los muchos desfiladeros que habían recorrido se abrió de pronto hasta convertirse en valle, y la montaña ya estuvo justo encima, cerniéndose sobre ellos con su pico blanco de nieve brillando al sol. De su ladera se desprendía en una gran cascada el río, y gritos humanos venían a su encuentro. Gritos y gentes que pronto lo rodearon causándole inquietud y temor. Pero aquella noche el cansancio venció sus párpados y durmió.

Fue alimentado con carne y frutas ácidas. Recuperó todas sus fuerzas y aun las aumentó. Bebió raros zumos fermentados que le pusieron nieblas en los ojos. Pero la cueva de su encierro estaba orientada al sur, y ni por un momento dejó de dirigir allá sus miradas, porque en esa dirección presentía las llanuras.

Una noche notó cómo el poblado iba tensándose a su alrededor. Las miradas de aquellas gentes cambiaron al dirigirse a él, las voces tenían una entonación diferente y excitada, los pasos eran más apresurados. Al amanecer lo condujeron al río, donde fue cuidadosamente lavado. Luego le aplicaron por todo el cuerpo extrañas pinturas de colores y finalmente, entre cánticos, lo llevaron a una gran campa de hierba en cuyo centro fue atado a dos maderos clavados en el suelo.

Los foramontanos, a su alrededor, se entregaron a la danza y a copiosas libaciones de sus bebidas fermentadas. Parecían acompañar con sus gritos al astro rey que poco a poco iba elevándose, ganando en vigor, luz y calor. El poblado se convirtió en una espesura de aullidos, saltos, danzas, miradas ansiosas, gemidos implorantes, agonías de lujurias y gritos de placer. Él era esbelto y ágil, bruno y curtido, pero nadie le dirigió una mirada compasiva. Solo vio locura y celo mientras el sol ascendía sobre las montañas.

Fueron sus muñecas más elásticas que las tiras de piel que las oprimían y, cuando apenas le quedaba tiempo, supo escapar aprovechando la sinrazón de sus guardianes. Huyó antes de la plenitud del sol, la hora de su sacrificio, por aquellas tierras hostiles.

Estaba fuerte, por la carne y por la fruta, y mantuvo en su carrera la velocidad y el denuedo. Intuyó que sus perseguidores acecharían en todos los pasos hacia el llano y huyó al norte, hacia el corazón de las montañas, aunque el suyo le llamaba al sur.

Había oído el alarido al descubrir su fuga y lo seguía oyendo ahora, mientras cruzaba crestas, despeñaderos y barrancos, tras de sí. A intervalos y a lo lejos, cuando ellos percibían una huella de su paso, el alarido de la caza, de su caza, venía como una punzante flecha a clavársele en la espalda.

Así huyó, hasta que con el fin de la luz del día llegaba ya el de sus fuerzas. Cuando los aullidos de la persecución mordían sus talones, cuando la luna, blanquecina, asomaba sobre las cimas, llegó a la laguna que aún no era de Somolinos y puso el pie en su agua.

4

Era esbelta y pálida, con un largo pelo de color plata y carnes de nácar.

Ella no había olvidado. Conocía todas las pieles que rozaron un día la superficie de su agua, conocía el tacto de todos los labios que se inclinaron sobre ella, conocía el peso de todas las pisadas: unas tan ligeras como parpadeos, las de los correlimos y chorlitos, otras despaciosas y vegetales, como las de las garzas. Gustaba de la suavidad acolchada de las de los gatos monteses, y aún más de la silenciosa cadencia de las de los lobos. La pezuña leve del corzo, la más pesada del venado y el desconfiado pisar del jabalí: todas las había sentido. Conocía sus idas y venidas, sus acechos y sus persecuciones, y el propio sabor de la sangre también lo conocía. Conocía el aullido, cada vez más cercano, de los foramontanos que cazaban al hombre aquella tarde. Pero no conocía la piel que ahora tocaba.

La piel de aquel joven decía que en algún sitio las tierras eran anchas, el horizonte llano, el espacio claro, los soles largos; que su pueblo estaba lejos, allá abajo, arropado del viento del norte, mirando un tranquilo río deslizarse pausadamente, con pereza, llano adelante. Decía también que ansiaba volver, pero que había perdido toda esperanza.

Le contaba que venía huyendo, que su carrera había empezado mucho antes y muy lejos, que con el día también se había ido agotando su energía, que sus músculos se negaban a contraerse una vez más, que sus tendones eran cuerdas agarrotadas, que sus pulmones ya no cataban el aire ni su corazón era capaz de seguir el ritmo de sus propios latidos, que sus ojos ya no tenían fijeza, que sus ojos y su pensamiento ya no tenían destino.

Ella se levantó ante él, brotando del mismo centro del agua. Lo miró a los ojos, y él supo que en aquel azul estaba su último refugio. La miró, y ella sintió en sus pupilas y en la desnuda piel de todo su cuerpo el inaudito calor de un sol lejano.

Le ordenó: «Habla. ¿De dónde vienes?». Y él contestó con la voz paseando suavemente sus palabras por el recuerdo.

5

«De un lugar desde donde estas montañas tan solo azulean a lo lejos en los días claros. De un río que serpentea por un llano flanqueado de chopos, álamos y alisios. De una tierra de rojizas entrañas, de las lindes de los bosques de chaparros, robles y quejigos. De las llanuras donde hemos aprendido a multiplicar las semillas.

»Mi poblado seguirá estando encima del recodo, asomado al agua. Hemos cultivado las tierras en sus bordes y allí, para nosotros y para nuestras bestias, hemos hecho crecer el centeno, la avena, el trigo y la cebada. Levantamos la tierra, dejamos caer las simientes, esperamos a que germinen, acompañamos su crecer librándolas de la malas hierbas, vemos madurar sus espigas, cortamos la mies, y separamos y almacenamos el grano. En todo ello hemos sabido encontrar nuestro sustento, porque la caza no abunda y no somos un pueblo de guerreros. Amamos nuestro río, sus aguas y sus animales. En invierno las tierras se quedan mudas y ateridas, y el firmamento se hace aún más inmenso, con cada una de las estrellas destilando el hielo. La vida se esconde entonces en el poblado y se resiste a salir a campo abierto. Las mismas chozas parecen acurrucarse unas con otras, y todas con la falda de la colina donde se agrupan, y hasta la propia loma parece quererse acercar al río y a los chopos buscando un calor imposible.

»Pero ahora las puertas de todas las viviendas estarán abiertas desde muy temprano, y los hombres saldrán por ellas hacia los campos. Los alfareros tendrán puestas sus vasijas a secar, las mujeres separarán semillas sentadas en corros, y el humo de las hogueras se enroscará en los primeros brotes de los árboles. En este atardecer mi vista se habría perdido hasta las montañas, que, en la distancia y con la última luz, parecen, desde allí, azules.

»Pero nada de ello existirá mañana para mí».

6

Era pálida como una niebla. Era brillante como una luna llena. Le ofreció la huida y la desdicha de sus perseguidores. Él eligió poseerla en sus últimos instantes.

Llegaban los hombres de los montes a la orilla y la lamia seguía unida a él en su abrazo. Era su corazón de agua, pero lo estaba amando, y no quiso que aquellos guerreros lo mataran. Entonces dijo:

—Húndete conmigo.

Y él la siguió alegre, lleno de dicha.

7

Pasaron las estaciones, los siglos y las eras, crecieron otras montañas, se desplomaron otros valles, envejeció el tiempo y en el corazón de aquel joven anidó la nostalgia. De sus tierras abiertas, de sus horizontes sin límites, de sus lejanías sin cercos, de sus llanos.

Pero él ya no podía iniciar ningún camino.

No estaba ya su cuerpo hecho de la carne de los hombres, ni tampoco sus pies podían caminar los pasos de los hombres, ni su voz era ya la voz de los hombres.

Pero su corazón seguía teniendo los anhelos de los corazones de los hombres.

Quiso la lamia consolarlo con canciones líquidas y murmullos de agua, y no pudo.

Lo vio sufrir, y su propio corazón se llenó de frío. Lo miró al fondo de sus ojos y sintió que la ceniza cubría de tristeza el último rescoldo de aquellos ardores de soles lejanos que le habían hecho verlo hermoso. Y se le llenaron de hielo sus ojos azules. Por eso aquel invierno hinchó sus pechos de nieve, y en primavera los hizo desbordarse sobre la laguna, hasta lograr romper los propios contornos del valle. La lamia se hizo torrente, desgajó arboles, separó rocas, atormentó montañas, pugnó contra la piedra viva, y fue cauce y fue senda para que los ojos de su amado pudieran de nuevo contemplar los espacios abiertos; para que las manos de su amor pudieran, otra vez, acariciar sus tierras ocres; para que la piel por ella más querida pudiera una vez más sentir la caricia del sol de las llanuras, y para que los pies, que habían despertado las viejas aguas del destino al entrar en la laguna, aún pudieran sentir el roce suave de la hierba de las riberas de su río Henares.

8

Baja el cañón abierto por el agua brava del río Bornova hasta las tierras llanas del río Henares. En las juntas, la corriente clara del primero se tiñe de arcillosos ocres. El río mantiene luego, durante un pequeño trecho, un rumor de piedras y cascadas. Un recuerdo del desfiladero con que un día, hace más que muchos siglos, un espíritu de mujer hubo de hendir una montaña.

Contaban las leyendas, antes de que los hombres las asesinaran para siempre con palabras escritas, que en aquella desesperada lucha de agua contra roca, muchas hebras del cabello de una lamia se quedaron engastadas en los pétreos cortados de los cantiles que se asoman al río de la sierra. Aún se las ve brillar cuando la lluvia lava sus paredes y el sol, luego, les arranca reflejos argentinos.

Cuentan aún, pero esto ya es historia, que no hace tanto, apenas nada, casi ahora, los hombres buscaron aquellas hebras con desesperación y angustia y las llamaron «plata».

Eso fue cuando ya se habían inventado las historias y los metales. Pero antes, cuando existían las leyendas y los alientos, todos sabían que eran los cabellos de una lamia.

Los cortados de pizarra y las bravas aguas del Bornova no hacen nada fácil el paso del viajero

Segunda parte La gruta del almorávide

1

«¡Atienza! ¡Ha caído Atienza!». Los cristianos han acabado por rendirla. Les ha costado un largo asedio, muchos muertos por cada una de las tres barbacanas y centenares bajo los muros, pero al final han podido más la sed y el hambre que la Peña Fort. Y ahora Atienza es suya, y dominan todo el llano. Han cruzado el Cañamares, el Henares y, cualquier día, cruzarán el Tajo. Los castellanos son cada día mas poderosos y, además, se han unido al rey de Aragón. Son fuertes, mucho más que nosotros, cada vez mas débiles y desunidos. Enloquecidos por el poder, cada uno quiere su taifa donde ser el primero y no tener que agachar ante nadie su cerviz. Y así son todos cabeza de ratón y Atienza ha caído para siempre.

Antes habían corrido nuestro campo los castellanos, pero el califa también corría el suyo, todos los veranos y hasta dos veces, hasta el mismo corazón de sus ciudades y hasta la orilla misma de su mar del norte. Otras veces habían cruzado los ríos. Otras veces había caído Atienza. Pero eran sus conquistas efímeras y sin conseguir echar raíces. Una vez el gran al-Mansur, y otra vez nosotros, los almorávides, habíamos desbandado sus huestes, asolado sus campos, tomado su ganado y no dejado piedra sobre piedra de sus poblamientos. Otras veces habían intentado los castellanos establecerse en la meseta, pero eran como corderos que se desparramaban ante el empuje de nuestra caballería. Otras veces, pero nunca habían clavado tan firmemente sus pies y sus casas en nuestro suelo. Y ahora sí. Ahora su pisada es honda y firme. Ni nosotros, los almorávides, hemos sido capaces de hacerles volver a sus montañas del norte, y son ellos los que bajan. Bajan cada vez más sobre al-Ándalus.

Ya no hay califas, ni todos los años se reanuda la guerra santa, ni las aceifas atraviesan, como un queso fresco, los reinos y ejércitos infieles. Con al-Mansur murieron los califas. Luego, el caos y la corrupción. Y los cristianos se enseñorearon de muchas tierras, hasta que llegamos nosotros, los almorávides, y purificamos el islam, y volvieron a ser fuertes, por la fe, nuestras armas.

Retrocedieron los reinos infieles, se atemorizaron de nuevo ante el poder de Alá, quien vio otra vez, alegre, crecer el imperio de los creyentes. Pero de nuevo las taifas, de nuevo la corrupción, los placeres sin medida, las traiciones, el pecado. Al-Ándalus es un vergel corrupto y en él se han podrido las energías de nuestros generales. Llegamos a al-Ándalus austeros. Vinimos con Yusuf para acabar con los emires traidores al islam, que rendían vasallaje a los cristianos. Vinimos para terminar con los corruptos, los impíos. Y los castigamos, e hicimos retroceder a los cristianos. Fuimos, por Alá, otra vez victoriosos. Pero al-Ándalus nos venció a nosotros. Sus jardines, sus placeres, sus fuentes, los manjares, las esclavas rubias, los poetas, los néctares prohibidos y las carnes impuras hicieron sebosos y torpes a nuestros generales. Pensadores en vez de guerreros, amantes de los divanes más que de la silla del caballo, del palacio más que de la tienda de campaña, de la trenza de una mujer antes que del yelmo de las batallas, del sonido del laúd antes que de la cuerda del arco. Y ahora ha caído Atienza, y ya están de nuevo los cristianos poniendo el pie al otro lado del Tajo, y los calatravos se han establecido en el castillo de Zorita, el que domina el vado, y sus canes vigilan la luna desde las almenas. Serán ellos mañana quienes lleguen con sus razias hasta nuestro mar.

Los fronterizos hemos lucido en los últimos tiempos como la llama del islam. Pero somos pocos, y las pasiones de muchos arden más que la fe de unos cuantos. ¡Mira ahora quién arde! ¡Arden las hogueras cristianas en Atienza!

Por aquí pasaba el sidi, Díaz de Vivar, y lo hacía de noche y tapando con arpillera los cascos de sus caballos, porque Atienza era Peña Fort. Él y su mesnada tenían miedo entonces. Pero los castillos son fuertes si los hombres que los habitan lo son. Los muros contienen al enemigo si los corazones se mantienen en pie. Las almenas aguantan si la fe arde en el cerebro. Ya no somos fuertes, nuestro corazón ha caído y se anegó nuestra fe.

No quiero volver al sur, no quiero ver cómo se muere al-Ándalus. Yo ya estoy muerto con Atienza y su derrota. Vete tú, joven hijo mío. Vete tú, que aún tienes esperanza en tu sangre. Los cristianos están celebrando su victoria y podrás cruzar, si aprovechas la noche y la espesura, sus líneas.

—¿Y tú, mi señor, dónde irás? Hacia allá están la sierra y las alimañas. Teníamos el castillo de Galve, pero Galve también ha caído. Es bosque todo, señor. Es tierra infiel. Hostil para ti. Te harán preso o encontrarás la muerte por garra, por diente o por acero. Vuelve conmigo, mi señor. Tu fe es necesaria para al-Ándalus. Tú los conmoverás, tus palabras les harán avergonzarse y encarar a nuestros enemigos. Te necesitamos, mi señor. Ven. Allá donde quieres ir solo encontrarás el bosque y el enemigo.

—Al-Ándalus tiene cerrados los oídos y mi boca no pronunciará más palabras en vano. Vete, diles que Atienza ha caído, diles que la frontera se derrumba.

Arden frente a ellos las hogueras cristianas, ocupando los patios del castillo y las campas de la ladera. Los dos árabes se despiden a la salida de un pasadizo, junto a la primera atalaya que vigilaba al norte. La atalaya está ahora medio destruida, ennegrecida por el humo del incendio y con las puertas descuajadas. Y los oídos del viejo almorávide no pueden oír las palabras que resuenan poco más allá, entre la espesura de los bosques, porque no son labios humanos los que pronuncian aquellas palabras:

«¿Dónde vas a ir, hombre de los desiertos? ¿No fuiste tú el que vi pasar entre banderas de seda verde y redobles de tambores? ¿No eras tú el que humillaba mis caminos y mis riberas con los cascos de tu caballo? ¿No eran tuyos aquellos ojos fieros y aquella fe terrible? ¿Qué haces en esta tierra fría de montañas y de sombras?.

»Aún tienes esperanza en el corazón. ¡Aún es pronto para el encuentro! Vivirás cerca de mí. Yo protegeré con mis nieblas tu refugio, y borraré con mis aguas tus huellas, y te daré mis lobos para que guarden tus pasos.

»Pero es pronto para el encuentro, porque todavía te anida la furia en el corazón y aún tienes esperanzas».

2

Yo, Abu Yaqub, que vivo desde hace tantos años en tierra de infieles, que he pasado mis días en soledad, he conocido mejor que nunca el esplendor de Alá, el misericordioso.

Yo, Abu Yaqub, que no he dejado un solo día de rezar hacia La Meca, ni de hacer mis abluciones, ni guardar mi ayuno en Ramadán, sé ahora cómo se manifiesta en la tierra el esplendor del Altísimo.

He visto crecer, desde el grano, las plantas; las he visto perecer agostadas. He visto nacer, desarrollarse, madurar y morir vegetales y animales. He visto caminar las aguas. He comprobado la armonía de la naturaleza, y me he sentido parte de ella misma, una parte más de lo que Él ha creado. En estos ocho años he vivido en paz con lo que me rodeaba y solo he usado de los bienes de la tierra en la medida justa para alimentarme, sin transgredir uno solo de los preceptos coránicos y sin poner mi mano sobre alimento impuro.

Yo, Abu Yaqub, he encontrado la paz en estas tierras agrestes y solitarias. Me despojé de mis vestiduras de guerra. Borré de mi mente los recuerdos de los triunfos y de las rotas, desterré de mis ojos el esplendor de las armas, el rebullir de los gallardetes, el galope de los caballos. Cerré mis oídos a los alaridos de la batalla, a los gritos de la victoria y a los gemidos de los heridos. Borré todo de una vida anterior que me trajo, siempre a la silla de mi montura y con la cimitarra como la prolongación de mi mano, desde el Sahara lejano, al ahora también para mí lejano al-Ándalus. Todo lo olvidé, y me adentré por esta espesura de montes. Busqué en ellos cobijo, y ellos me lo dieron.

Encontré una gruta para protegerme del sol, de la lluvia, de la ventisca y del frío.

Encontré un arroyo de agua abundante para calmar mi sed.

Encontré bayas y frutas en su estación, raíces en las que faltaban.

Pequeños animales permitidos también los encontré para mi sustento.

Durante meses y más meses no tuve contacto alguno con seres humanos. Después hallé en mi camino otros hombres, pero me respetaron. Los más eran infieles, que ahora son dueños de estas tierras, pero no levantaron su mano sobre mí. Otros eran fieles, que perseverarán en su fe, viviendo entre los no creyentes y esperando el regreso del islam, cultivando los campos. Algunos eran guerreros de Alá, que iban por tierra cristiana en busca de botín. Unos y otros me tomaron por santo, y yo hube de corregirles su ignorancia. Todos supieron mi deseo de soledad y se alejaron dejándome en mi paz. Ahora, unos pocos se acercan hasta mi morada.

Mis pequeños conocimientos de las hierbas que remedian las enfermedades, aprendidos entre los médicos de Mahbes, y los minúsculos saberes sobre algunas cualidades de determinadas tierras, sobre la colocación de los huesos y sobre las formas de restañar las hemorragias, que aprendí de los sabios médicos de Córdoba, me han permitido ayudarlos en algo y aliviar el dolor de sus vidas. Para perfeccionarme he dedicado mi tiempo a la observación, y así he sabido muchas más cosas. He comprobado sus efectos y en algo ha crecido mi corta sabiduría.

Entregué mis remedios a unos y a otros, a cristianos y a musulmanes, sin distinción y a pesar de todas las prohibiciones. No sé si hice mal, pero mi corazón así me lo dictó. Alá me perdone si en algo le he faltado.

Algunos animales han aprendido a no temerme y hasta procuran habitar en mi cercanía. Otros forzosamente han de rehuirme, porque yo busco su carne para alimentarme. Los más pequeños son los más adictos a mi presencia, y entre ellos destacan los mínimos pájaros. Las alimañas más grandes, que pudieran herirme, siempre han pasado de largo frente a la boca de mi cueva. El fuego de la entrada y el temor que todas ellas muestran ante el hombre las ha mantenido a distancia. No dudo que Alá también me ha protegido y hasta me ha enviado compañía.

Un día, al bajar con las primeras luces desde mi gruta hasta el arroyo, oí entre los matorrales unos gemidos. Me acerqué y, temblando entre las hierbas húmedas por el rocío, encontré cuatro lobeznos de poco más de un mes, que se removían a la entrada de una pequeña covacha y lloraban de hambre y de frío. Tuve miedo de sus mayores y me alejé. Pero al atardecer seguí oyendo sus lastimeros gañidos, y comprendí que sus padres, después de trasladarlos apresuradamente desde la paridera hasta aquel lugar, habían muerto.

Me apiadé de aquellas bestezuelas. Los llevé junto a mi fuego y los alimenté, y aunque el más débil murió irremisiblemente, dos machos y una hembra lograron sobrevivir.

Poco a poco crecieron, y no tardaron en corretear y perseguirse en juegos por los alrededores de mi cueva. Con el tiempo, al ganar en tamaño y en poderío, ganaron también en audacia, y se fueron internando en el bosque en busca de presas. Sus escapadas se hacían cada vez más prolongadas, pero algún amanecer yo encontraba a la puerta de mi caverna, como prueba de su protectora presencia, el cadáver recién desjarretado de un corzo o de un jabalí pequeño.

También, algún atardecer, los tres hermanos venían a echarse cerca de mis pies, a la entrada de la cueva, calentándose y bostezando con los rayos del sol que se iba.

Pero una noche de invierno, cuando comenzó a caer la nieve, los vi enloquecer de gozo con sus copos, revolverse en su blancura y finalmente iniciar una alborozada carrera, animada con múltiples llamadas y aullidos, y perderse en la profundidad de los montes. Supuse que no volverían.

Tras su marcha desfalleció mi corazón por la soledad, y entonces conseguí otras crías de aves o mamíferos que, mientras crecían, permanecieron a mi lado, consolándome con su compañía, pero luego todos regresaron a su libertad salvaje, aunque algunos aún me recuerdan y visitan. Necesitaba un amigo entre las criaturas y elegí —¡Alá me perdone por haberme alejado de la senda trazada!— un azor.

Logré apoderarme de él, siendo aún un pollo sin plumas. Después de observar día tras día, y durante más de un largo mes, a la pareja de adultos, conseguí dar con su nido. Lo adiestré según hemos aprendido a hacer, desde jóvenes en nuestras tierras, con los halcones sacres.

Mi azor no tiene la velocidad de aquellos, ni la bravura de los peregrinos de estas tierras, pero es ágil, sabe girar entre los árboles y aquí, en el sotobosque, es más útil que ninguna de las mejores aves de presa que poseí antes. Hoy es mi mejor compañero, me respeta con su vida silenciosa, me deleita con su vuelo y es el firme apoyo de mi sustento.

Le enseñé a acudir al sonido de mi voz, a comer su comida de mi puño; yo fui su madre forzándole a los primeros vuelos, su padre poniendo al alcance de sus garras su primera pieza malherida, y luego otras cada vez más enteras, antes de que un atardecer fuera él quien ya cobró presa: una urraca descuidada a la que siguieron zorzales, mirlos y, luego, conejos y liebres.

Ahora es muchas veces mi azor quien provee para mí. Es el signo de que Alá, en su infinita misericordia, vela por su fiel pero indigno servidor.

Otros creyentes que habitan en estas tierras, ahora de infieles, tuvieron memoria de mi nombre. Algunos se atrevieron, en una embajada, a escurrirse en la oscuridad, y llegaron temerosos ante mi morada.

—Eres tú, en verdad, Abu Yaqub, que tantas veces detuvo a las mesnadas cristianas ante las barbacanas de Atienza.

—Yo soy, en verdad, quien la rindió.

—Todos te dieron por muerto.

—Solo soy un fugitivo.

—Es conocida tu valentía en el combate, y se afirma que te negaste a entregarte como prisionero y volver después a al-Ándalus, pues, para un hombre notable como tú, no se hubiera escatimado un buen rescate.

—Yo soy, en verdad, quien tan solo supo huir de sus enemigos en la noche.

—La fama de tu sabiduría era grande, la limpieza de tu corazón era un espejo para los creyentes.

—Yo solo soy, en verdad, quien no supo llevar a mis gentes por el verdadero camino de la fe y de la victoria.

—Nosotros somos todavía tus gentes. Cuida de nosotros o, si nos consideras indignos, cuida al menos de nuestros hijos, que aún son tierra virgen para la palabra del profeta.

—Yo no puedo ser maestro en nada. Creí serlo y perdí la Peña Fort. Alá castigó mi arrogancia y humilló mi altanería. Llevad a vuestros hijos a otros que sean en verdad sabios.

—No puedes negarnos el consuelo de tu presencia. Debes volver con los tuyos. Tú tienes un sitio entre nosotros.

—Vosotros mismos ya no tenéis casa. Solo mendigáis la compasión de los cristianos. Sois simples animales de su corral, a los que permiten únicamente poner huevos en sus cestas.

—Nos permiten orar.

—¿Y quiénes son ellos para prohibir o permitir la fe? ¿Quiénes sois vosotros que imploráis su permiso?

—Un día regresarán las huestes de al-Ándalus y la medialuna volverá a enseñorear el torreón más alto de Atienza. Tus hermanos, los murabitum, los hombres del velo, son de nuevo poderosos. Han corrido la vega del Henares y han tomado Sigüenza. El rey castellano, otro Alfonso, el hijo de Urraca y el Batallador, el que rindió Atienza, se ha visto obligado a cederles el castillo de Aragosa, tan solo a unas leguas de aquí, en el río Dulce.

—Mi corazón me dice que mis ojos no verán ese día, aunque Alá es misericordioso.

—Debemos regresar a nuestras casas. Te niegas a venir con nosotros, y también a que nuestros hijos vengan a ti. ¿Acaso nos has abandonado? ¿Acaso ya no eres uno de los nuestros?

—Deseo vivir solo, pero mi morada no se cerrará jamás para un creyente.

Con murmullos de desaprobación y tristeza se separaron de mí, pero ayer vino a verme un joven que me conmovió. No tendrá aún quince años, pero conversar con él es un placer casi pecaminoso. Recordé a mi único hijo, del que nada sé desde aquella noche de desgracia y de derrota.

Todo en él es ardiente. Sus ojos delatan su fuego interior. Su alma es una hoguera ansiosa de combustible. Me asaetea a preguntas y solo él parece capaz de vencer mi voluntad de permanecer callado. Vino con su padre, un humilde cultivador de la tierra, y no parece hijo suyo. Diríase que está tocado por otra mano más poderosa. Es esbelto, de frente despejada y rizosos cabellos. Su nariz es aguileña, de finas y sensitivas aletas. Sus dientes relucen como el nácar cuando sonríe. Y tiene fácil la sonrisa. Es hermoso, pero aún es más hermosa su inteligencia y su ansia de sabiduría.

Se marchó al atardecer, y anoche sentí dolorosamente mi soledad. He salido a cazar con mi azor, pero ni siquiera su ágil vuelo ha podido reconciliarme conmigo mismo.