Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Narcea Ediciones

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Espiritualidad

- Sprache: Spanisch

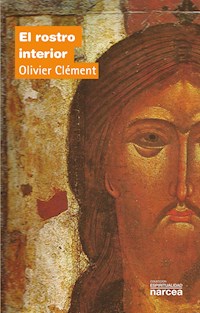

La revelación bíblica, al afirmar que Dios se ha hecho rostro y que el hombre es imagen de Dios, ha privilegiado el rostro humano. Sin embargo, hoy, la "muerte de Dios" amenaza esa faz humana despreciada por los totalitarismos y el anonimato de las grandes ciudades. Incluso el arte contemporáneo parece olvidarse de su representación. De ahí la urgencia de una reflexión sobre el rostro que se abre a la eternidad, a lo inagotable, y que nos conducirá al "rostro de los rostros", el de Dios hecho hombre, para permitirnos descifrar en él la faz humana y el icono del hombre deificado. Además, todo rostro, por desgastado o destruido que esté, a poco que nosotros lo veamos con la mirada del corazón, se nos revela lejos de la repetición, único e inimitable.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 267

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Olivier Clément

El rostro interior

NARCEA, S.A. DE EDICIONES

Olivier Clémentha publicado en NARCEA:

• Dios es simpatía

• Unidos en la oración

Índice

Introducción

El rostro y el icono

El misterio del rostro. El Dios rostro. El icono, rostro transfigurado.

Silencio y palabra de Dios

Aproximación antinómica o el Dios paradójico. Notas sobre el Espíritu Santo. Algunos caminos hacia el Espíritu. El hombre trinitario

San Serafín de Sarov, profeta y testigo de la luz

El estarez. El mensaje.

Literatura y fe. Aproximaciones

La búsqueda. El asombro. La diaconía del afuera. La elaboración poética como experiencia espiritual.

Dostoievski, testigo

Tradición y profecía. “Una negación muy poderosa”. “El Dios de la alegría”.

Créditos

INTRODUCCIÓN

Los ensayos que constituyen este volumen han sido redactados con ocasiones diversas aunque los he reescrito y desarrollado para formar con ellos un conjunto publicable. Hay algunos temas fundamentales que se imponen: el silencio y la cruz, el Espíritu y la tierra, el rostro y el icono. Conciernen, como se verá, ante todo al conocimiento vivido de Dios y a esa verdadera belleza de la que Dostoievski dice que “salvará al mundo”. El Occidente y el Oriente cristiano se reencuentran sin cesar, y yo no he dudado jamás, dentro de la perspectiva de un cristianismo en el que el Padre y el Espíritu encuentran su lugar, dejar expresarse a veces al judaísmo, al islam o al oriente más lejano.

En este tiempo de “revuelo y furor”, me parece que solo cuenta, a largo plazo, la renovación espiritual que avanza discretamente. Solo ella podrá dar a los hombres razones para vivir sin odio, sin odiarse, y la posibilidad de creer sin tomarse por demiurgos, sino con el respeto justo a los rostros y a la tierra. Puede que estos ensayos, escritos al margen de las modas, contribuyan humildemente a esta renovación.

El rostro y el icono

La revelación bíblica, al afirmar que Dios se ha hecho rostro y que el hombre es imagen de Dios, ha privilegiado el rostro. El encuentro de las miradas y también el encuentro de los labios son específicos de esta tradición. Nada de esto se da, por ejemplo, en el erotismo sagrado de la India donde la unión de los cuerpos, como se representa sobre los muros de los templos, se acompaña de la plenitud cerrada de los rostros desnudos en una interioridad impersonal.

Hoy, sin embargo, la “muerte de Dios” amenaza al rostro humano. La masa amorfa de los totalitarismos y la masa solitaria de las nuevas grandes ciudades lo borran de la misma manera. Una civilización de la huida ante la muerte (y ante el misterio) lo ahoga en el barullo de los ruidos, de las imágenes, de los alimentos, de todo este juego –en la superficie de la existencia– de agresiones nerviosas y de compensadoras torpezas carnales. El rostro humano ha desaparecido de la pintura contemporánea de la que Max Picard decía, desde 1929, que coloca lápidas sepulcrales sobre la faz asfixiada del hombre.

Hoy, sin embargo, el arte no figurativo, cuando pasa de los fantasmas a las esencias espirituales, esboza extrañas músicas, ángeles con la boca cerrada, en torno a una inefable natividad… Las filosofías de la diferencia, y esta “tercera cultura” que Jean-François Six ve surgir entre los jóvenes, presentan el misterio en la alteridad misma del otro. Expulsado de la pintura, el rostro reaparece, irrisorio y patético, en los toscos planos del cine y la televisión. Si, desde orientes lejanos, vienen los rostros (los no-rostros) absorbidos por el “en-stasis” que ellos saborean, de un oriente menos lejano, oriente sin embargo por su sentido de la universal sacralidad, fundamentalmente cristiano, nos llega el testimonio del icono, es decir, de una eternidad que se abre en lo inagotable de un rostro, de un Dios que se ha hecho realmente rostro para permitirnos descifrar en él, único pero no separado, la faz humana. La última prueba (mos-tración, no demostración) de la existencia de Dios, dice Paul Evdokimov, es icónica. Está hecha de la irradiación de ciertos rostros.

De ahí la urgencia de una reflexión sobre el rostro, como espera del icono, y también como icono blasfemado (en Dostoievski, los grandes blasfemos rompen los iconos, para destruir lo que cada uno de ellos puede llegar a ser). Reflexión que nos conducirá al “rostro de los rostros”, el de Dios hecho hombre, y al icono del hombre deificado.

El misterio del rostro

La contemplación del rostro nos introduce en una dramaturgia, como si en él se inscribiera la luz del origen, después de la noche y la espera de un sol eterno.

Todo rostro, por desgastado que esté, aunque esté casi destruido, a poco que nosotros lo entreveamos con la mirada del corazón, se revela único, inimitable, escapa a la repetición. Se pueden analizar sus componentes, desmontar fríamente, o cruelmente, su ensamblaje, conducirle así al mundo de los objetos que se explica, o sea, que se posee. Mirado sobre el fondo de la noche, de la nada, el rostro es un archipiélago inhabitado, una caricatura descalificante. Mirado del lado del sol, el rostro revela a otro, a alguien, una realidad que no se puede descomponer, clasificar ni “comprender”, pues está siempre más allá, extrañamente ausente cuando se la quiere asir, pero que resplandece desde su más-allá mismo cuando se acepta abrirse a ella, “prestarle su fe” como dice admirablemente la lengua arcaica. El rostro se resiste a la posesión no por una imposibilidad material, sino porque su manifestación, siempre imprevisible, tal vez por un detalle minúsculo que desafía la previsión, cuestiona, como lo ha notado Emmanuel Lévinas, mi “poder de poder”1. Así pues, no es una cosa entre otras, ni una integral, por rica y compleja que sea (su pobreza, su desnudez significa más), sino que atraviesa su propia forma y todas las formas del mundo, de modo que ya no es de este mundo: modelado en el barro, pero viniendo de otra parte, siempre es el reverso de una máscara mortuoria. Me mira y me habla y así me invita a una relación que no sea de poder. Espera el encuentro de miradas como acogida recíproca, espera mi respuesta y mi responsabilidad. La mirada expresa sobre todo la translucidez de este mundo a otra luz, al resplandor de otro mundo. Sin embargo, los ojos no son solamente la visión de la luz sino su donación. En la prisión indefinida del mundo, el rostro abre una brecha, constituye como una apertura de trascendencia.

Así el rostro es el límite de este mundo y de otro. Eso se manifiesta notablemente en la relación del silencio y la palabra. Es el silencio, un silencio pleno, epifánico, lo que transforma el rostro en presencia del más allá. En el hombre pacífico, en el niño atento, el arqueo de la frente hace discurrir el silencio como una bendición sobre los órganos de los sentidos que se disponen en el rostro. La cúpula silenciosa de la frente, la claridad silenciosa de la mirada, la escucha silenciosa de las orejas compone para los antiguos el rostro celeste que unifica, purifica el rostro terrestre de la nariz, de las mejillas y de la boca. Así la nariz y la boca no hacen sino recordar el sexo, con el simbolismo masculino y femenino respectivamente2; la nariz puede también percibir el Soplo de vida: “Dios modeló al hombre con el barro del suelo, insufló en sus narices un soplo de vida y el hombre fue un ser viviente” (Gn 2,7). La nariz percibe el perfume del Espíritu en el olor del humus después de la lluvia, olor fecundo en que se expresa la unión del cielo y la tierra. La boca puede hablar de la sobreabundancia del corazón, de la sobreabundancia del silencio. La cruz del rostro, un pájaro que cae, se convierte en el movimiento de una metamorfosis. Lo celeste se despliega horizontalmente como una nube luminosa en lo alto del rostro para descender a grandes golpes de alas, penetrar por el soplo humano mezclado con el Soplo divino en la carne de la tierra y hacerla dulce y ligera, de suerte que la boca a su vez se esfuma; en Pabellón de cáncer, cuando Vera habla y sonríe, su boca vibra como una alondra en pleno vuelo3.

Particularmente es del rostro del que se puede repetir lo que dice Gregorio de Nisa del hombre en su dimensión personal: que está llamado a llegar a ser “microcosmos y microthéos”, síntesis del mundo en la imagen de Dios. El infinito brilla en el sin-fondo de la persona, en esa realidad inaccesible que las energías del amor hacen participable, en ese más allá que se revela y brilla. El patriarca Atenágoras evocaba el “océano interior de una mirada” y Lévinas une “la desnudez total de los ojos, sin defensa” y la “desnudez de la apertura absoluta al Trascendente”4.

El rostro es el lugar –no espacial– en que la persona se descubre como imagen de Dios, enraizada en lo celeste, y por ello capaz de asumir la humanidad entera, cuya historia llega a ser su propia historia, y el cosmos entero que se hace, a la vez, su cuerpo y su lenguaje por el cual conversa con Dios y con los otros, devolviendo a Dios el mundo. La unidad humana, en el sentido más realista, no de simple semejanza sino de consubstancialidad, se expresa a través de relevos, de linajes, lenguas, culturas, formas de oración: la continuidad de los padres deposita, mejorando, sus finas capas de nácar en el interior del rostro. La asunción del mundo se realiza a través de paisajes precisos. Los estratos de la historia, la interiorización de los paisajes crean verdaderas “cosechas” de rostros. Estas cosechas serán tanto más sabrosas cuanto el hombre viva en las culturas graves y lentas, donde aprende a hacer silencio para acoger la tierra y el cielo: hombres de pueblos y de viejas ciudades; hombres de la montaña, de viñedos o del mar; hechura de la adoración: la vieja liturgia latina, densa, recogida, modela el rostro del benedictino, rostro tallado en la piedra de la fe. La liturgia bizantina, fluvial, interiorizada por un método de invocación, da un rostro translúcido al monje athonita del monte Athos, en la cascada de la barba y los cabellos. La certeza de la omnipresencia sacramental redondea el rostro del cura católico y el ansia de una fe tendida hacia lo inaccesible marca el rostro del pastor protestante.

Cuando el rostro se convierte en un abismo de silencio, como en el pescador o en el montañero, la naturaleza se inscribe con una extraña fidelidad: “El habitante de las montañas ha escrito sobre su rostro la imagen de las montañas. Los huesos de ese rostro son rocas abruptas. Hay sobre ese rostro puertos, rincones, cimas; la claridad de los ojos por encima de las mejillas es como la claridad del cielo por encima de los pliegues oscuros de las montañas”5.

Otra cruz se inscribe en el rostro del hombre. No está situada sino que es como un remolino que disgrega o endurece: la de la llamada y el rechazo, la comunión y la posesión, el impulso hacia la libertad y la angustia de la finitud; la belleza y la decadencia. Los filósofos de la existencia han dicho ya todo sobre la mirada que me petrifica y me roba el mundo, que hace de mí una ausencia vacía, un objeto. El movimiento del rostro se invierte: no ya de lo alto a lo bajo, de lo celeste iluminando lo terrestre, sino de abajo hacia lo alto, lo terrestre eliminando lo celeste: de la boca des-pectiva y cautivadora a una nariz que se convierte en pico u hocico, a la mirada que fija y posee, a la inte-ligencia puramente cerebral de la frente.

Originalmente, la frente unifica la dualidad de las orejas y de los ojos; por la nariz el soplo se convierte en flecha hacia el corazón, de suerte que reconstruye su unidad con la inteligencia. En el vértigo de la decadencia, el corazón es olvidado, se hunde en la inconsciencia, la avidez de las entrañas sube por la boca y la nariz, escinde la inteligencia, desdobla la mirada por un embargo hecho de oposiciones o de confusiones. El rostro oscila entre la alegría cautivadora, devoradora, incluso fusional, de la boca y el carácter implacable de la mirada. En el límite, como en ciertas orgías de carnaval, el cuerpo se desnuda y el rostro se enmascara, se convierte en máscara.

En las sociedades “tradicionales”, la máscara es ambivalente. A veces evoca una metamorfosis espiritual, la forma animal, experimentada como reflejo o incorporación de un estado “angélico” o “divino”, que sirve de mediación. Se encuentra esta idea en numerosos Padres de la Iglesia, para los cuales lo espiritual, en su “contemplación de la naturaleza”, debe asimilar la sabiduría incluida en ciertos comportamientos del mundo animal. También ven en otros comportamientos de la animalidad la manifestación cósmica de las “pasiones” que el hombre debe dominar… Hoy, la máscara es un divertimento, es el mismo rostro que se convierte en máscara, en reflejo de sí mismo sobre sí mismo según un juego de espejos sin salida.

Puede suceder incluso, muy de vez en cuando, quizás en un amor privilegiado, fiel al origen, que el rostro no escape a la muerte. La mirada que me liberaba inundándome de claridad, si no me petrifica en la exterioridad y la acusación, se petrifica en la muerte. “Cerrar los ojos de un muerto”, es nuestro más significativo último rito funerario.

Dostoievski piensa que “el hombre conserva la forma humana tanto tiempo cuanto cree en Dios”; más modestamente digamos que en cuanto permanece capaz de transcenderse al encuentro del misterio. Si este encuentro se pierde, si este movimiento de superación no puede producirse, el rostro pierde su centro de gravedad espiritual, esa apertura al otro mundo en relación al cual se ordena. La entropía se adueña de él. Las experiencias del destino individual como las de la civilización que en adelante le condicionarán (pues ha perdido el recurso al inexpugnable más allá) se gravan brutalmente en su carne, la transforman en una caricatura demasiado individual, esculpida en la piedra gris del aislamiento, o le colocan en una especie de anonimato. Faltan la paz y la profundidad del silencio interior en el que los estigmas de los eventos individuales y colectivos pueden cicatrizar en la luz. Se eleva un murmullo de “vanas palabras”, alimentado unas veces por la maquinaria de la boca, otras por los medios. Cada parte del rostro parece gritar y el rostro entero se disuelve en esa cacofonía. En lugar de la palabra es el grito. En lugar del verdadero silencio, el vacío.

El rostro pierde entonces su papel de mediador entre la sociedad y el universo, por un lado, y el Trascendente por otro. Es un rostro de huérfano al que ninguna comunidad protege. Los vagos y los famosos de la actualidad le invaden. “Los árboles en el rostro están como aserrados, las montañas como desescombradas, el mar como agotado”6. La megalópolis abstracta y solitaria se despliega en el vacío de este rostro. No la verdadera ciudad, que concentra la inteligencia y la belleza y de la que se puede decir que, si el hombre es “imagen de Dios”, ella es la “imagen de la imagen”, sino los arrabales informes de la sociedad industrial en Europa o los corazones de las ciudades rotas de los Estados Unidos. Ahí es sin embargo donde hoy se pueden ver verdaderos rostros, a duras penas arrancados a las culturas de la lentitud y del silencio, no ahogados todavía en la grasa de la “sociedad de producción”, pero estos son rostros de excluidos.

Un texto atribuido a un gran monje de la antigüedad, Macario el Grande, define a los hombres caídos como los prisioneros encadenados que no pueden jamás mirarse el rostro. Nada ilustra mejor esta observación como una banal película pornográfica. El erotismo sin amor no conoce del rostro sino las “zonas erógenas”: máquina de placer. Por el contrario, Nietzsche, citando a Stendhal, afirma que, en el verdadero amor, el alma envuelve al cuerpo. El odio –o simplemente la ignorancia– del rostro se inscribe en la relación de dominio, de explotación, de exclusión que evoqué hace un momento.

En la Antigüedad griega, a un esclavo se le llamaba aprosôpos: el que no tiene rostro. Durante la represión de la Comuna de París, un general hizo fusilar a los que tenían el pelo gris porque la experiencia actuaba en su contra. En su Lettre à un otage, Antoine de Saint-Exupéry anota que los anarquistas catalanes que le habían capturado mientras hacía un reportaje sobre la guerra de España, no miraban su rostro sino su corbata. No es el rostro lo que se mira sino su color o el largo de los cabellos que le cubren o cualquier otra señal que permite clasificar a un hombre en la categoría de aprosôpoï. Las ideocracias reinan sobre una sociedad sin rostros.

El odio del rostro, en fin, estalla en la violencia cotidiana. Para poseer un rostro inaccesible se impone la tortura, la amenaza, la burla, el sadismo, la inquisición. La tortura tiene como fin hacer entrar en este mundo, en este orden que es el mío, ese rostro que no es de este mundo. Incluso dislocado –cuanto más se deshace más se le golpea– el rostro escapa. Cuando se le cree tener, se refugia en la muerte. El hombre no encuentra su poder sobre el otro más que dándole muerte. Pero la muerte es enigmática.

Fuera del paraíso de los orígenes, Caín no cesa de matar a Abel. Pero para el hombre de la Biblia, entre el cuchillo y la víctima se interpone el carnero enredado en el matorral, el Cordero crucificado. El mandato: “No matarás” inaugura la redención del rostro. El origen se recuerda en el rostro desgastado por las lágrimas y por la sonrisa.

Las lágrimas testimonian que el hombre no está hecho para lo ineluctable. Ellas son oración, imploran, apuntan a una vida más fuerte que la muerte, un amor más fuerte que la separación y que el odio. La piedra que sella el santuario del corazón e impide a los ojos ver su luz se disuelve en el agua bautismal de las lágrimas. Las lágrimas son una amargura iluminada; evocan un sentido misterioso y, cuando el sinsentido parece que nos agobia, ellas son atravesadas por la fe en la posibilidad de lo imposible. Puede que quieran colmar el abismo de la separación… “Las verdaderas lágrimas, escribe Pierre Boutang, revelan que, en las situaciones sin salida, no hay grandes personas”7. Cuando el corazón se hace consciente en las lágrimas, nosotros nos hacemos “semejantes a los niños”, dice el Evangelio.

La sonrisa también nos conduce al asombro de la infancia cuando se libra del miedo y, simplemente, se maravilla. Abre el paraíso. Tiende al otro una pasarela sobre el abismo, de rostro a rostro. En la Lettre à un otage de Saint-Exupéry todo se aclara cuando uno de los carceleros, al pedir un cigarrillo, reencuentra los ojos de su prisionero y esboza una sonrisa. Car fût-il une fois souri,c’est la fin de toute misère (porque incluso una vez sonrió, es el fin de toda miseria) escribe Blake.

Las lágrimas y la sonrisa se encuentran, dicen los antiguos ascetas cristianos, cuando la “memoria de la muerte” se transforma en “memoria de Dios”: “El que se ha revestido de lágrimas como de un vestido de bodas, conoce el dichoso sonreír del alma”8.

La decadencia del rostro se inscribe banalmente en la marchitez de la belleza juvenil. Se le ha dado al rostro algo, una especie de ser impersonal, casi vegetal, tal como el arte griego arcaico lo ha representado con esa sonrisa inmóvil de los kouroï y las koraï. Esto, a menudo, el rostro no lo ha sabido retener ni interiorizar; no ha sabido apropiárselo personalmente. Se siente impactado por el brillo que envuelve un adolescente o una joven pareja, aunque pocos meses más tarde esta gloria se haya borrado. De ahí la tentativa desesperada de salvaguardar la primera belleza con los artificios de la cosmética, con el maquillaje, cuando viene la época del gran viento y del gran sol. Vemos a viejos adolescentes corriendo tras su sombra donde la belleza juvenil, traicionada por la desarmonía y, en relación con ella, por la palabra y la mirada, hace pensar en una máscara, en un cebo puesto sobre el individuo por la especie que la arranca cuando ha pasado el tiempo de la producción y de la reproducción.

Sin embargo, con la edad, puede iluminar al rostro otro tipo de belleza, una belleza labrada desde dentro, crecida en el corazón, lustrada con un sol secreto, ajustada a la palabra y a la mirada. Esta belleza hecha de paciencia, de confianza, de humilde servicio, trans-figura las arrugas que ya no son señales de declive ni de muerte, sino grietas de la crisálida que se entreabre. La luz de unos ojos que han llorado y la de la sonrisa encuentran correspondencia con la blancura de los cabellos y la barba. Este paso de la sombra o del brillo del cabello, que es señal de fuerza y de sensualidad, a una blancura primero mezclada y finalmente soberana parece señalar las etapas de una transfiguración.

La señal última de una redención posible es esa belleza grave, pacificada, totalmente interior, que baña y bendice a menudo el rostro de los muertos. La que aflora durante el sueño profundo, inevitable abandono que Péguy veía como figura de la fe. “Yo duermo pero mi corazón vela”, dicen con el Cantar de los Cantares los hombres de oración. La muerte a menudo se prepara, incluso en los seres más angustiados, por una especie de remisión pacificadora. Incluso cuando está precedida de una agonía cruel, en la que el rostro resul-ta totalmente diferente, permite al icono secreto surgir por un breve momento como si la persona sellara de luz y de paz este mundo que abandona… “En el ataúd está Matriona. Su cuerpo ausente, mutilado, estaba cubierto con una sábana limpia y su cabeza envuelta en un pañuelo blanco; su rostro estaba intacto, pacífico, más vivo que muerto”9.

El Dios rostro

El Verbo se ha hecho descriptible

encarnándose de ti, Madre de Dios. Ha restablecido en su dignidad original la imagen de Dios y la ha unido a la belleza divina.

Kontakion del domingo de la Ortodoxia

En los siglos octavo y noveno, una fuerte corriente sobre la experiencia de vacío, de desierto, la experiencia de Israel retomada desde su fuente abrahámica por el Islam, cuestionó la legitimidad del icono pensando que la distancia del Trascendente es tal que había que condenar cualquier representación como ídolo. Entonces, los defensores del icono recordaron que Dios se dejó ver en el corazón mismo de la historia –sin dejar de estar escondido– en un rostro, el de Jesús. Este rostro expresa paradójicamente “lo visible del invisible”, es el “invisible que se desvela” velándose no por atrincherarse en un más allá sino por la misma inaprehensibilidad del verdadero rostro, el que vemos en nuestras amistades y nuestros amores, el que presentimos en nuestras primeras semanas incluso antes de ser conscientes de nuestro yo, cuando sonreímos a nuestra madre o padre… Un rostro doblemente abierto: al origen y al otro, que se convierte en prójimo, un rostro cuya apertura al origen resulta infinitamente próxima. El iconos hace evidente –no con una certeza intelectual, sino con la evidencia de la iluminación del “corazón consciente”– la afirmación conmocionada de los primeros testigos: “Lo que era desde el inicio… nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos… la Vida se ha manifestado y nosotros la hemos visto y damos testimonio” (1 Jn 1,1-2).

Ha aparecido un rostro que era –que permanece inseparable en el icono y en lo íntimo de la contemplación– totalmente transparente en el origen, ese al que Jesús llama el Padre: el abismo inaccesible de donde todo proviene y que se revela como infinita ternura, fuente del Soplo que anima a Jesús y con el que nos anima. De ahí que a la pregunta de los que le dicen: “Muéstranos al Padre”, con una tristeza asombrosa Cristo responde: “Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, cómo me decís: ‘Muéstranos al Padre’. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre” (Jn 14,9) “Nadie ha visto nunca a Dios”, el Inaccesible, el Sobre-esencial, como dice el apóstol Juan al inicio de su evangelio; “el Hijo único que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer” (Jn 1,18). Por eso, en el arte del icono, el Padre no puede ser representado. El séptimo concilio ecuménico, que precisó el valor de las imágenes y su veneración, lo prohibió y el concilio de Moscú lo renovó en 1666-1667. Lo mismo que un icono no queda nunca encerrado en un cuadro y hace “estallar” su límite hacia lo alto (sobre el que, por ejemplo, se ve el nimbo), así la distancia del Trascendente impide representar al Padre. Hay algo de idolátrico en esas imágenes de un anciano barbudo que el arte religioso occidental ha multiplicado desde finales de la Edad Media. La representación visual pretende apropiarse de Dios, encerrarle, como las sumas teológicas lo hacen con sus conceptos. De ahí nace, por reacción, el iconoclastismo de la Reforma y, por otra parte, el ateísmo moderno. Dios no es un individuo en el cielo ni dos individuos, uno joven y otro viejo, unidos por una paloma. El origen paternal se desvela y se vela al mismo tiempo en el rostro de Jesús, en el Soplo y la Luz que transfiguran ese rostro.

Las prohibiciones del Antiguo Testamento: “No te harás imagen tallada”, “no representarás a Dios” siguen siendo válidas para la Fuente misma de la divinidad. Han constituido también, y no cesan de hacerlo, la prefiguración hueca de la Encarnación, una especie de indispensable aproximación negativa. Se opusieron, en tiempos del antiguo Israel, a las culturas de oriente próximo donde abundaban las imágenes impersonales. Se oponen, y esa es la función “idoloclasta” del judaísmo y del islam, a todas las idolatrías de la inmanencia ya se trate del hombre colectivo, único ser supremo para el hombre según Marx, o de la realización yóguica del “yo”, donde la interioridad se autosaborea en lugar de hacerse transparencia pacificada y espejo fiel. Simultáneamente, el Antiguo Testamento anuncia la epifanía del Inaccesible, la imagen del Inimaginable, retomando los temas del rostro, el nombre, la gloria: “Dime tu nombre”, “hazme ver tu rostro”, con la esperanza de que el hombre encuentre así su propio rostro, ya que ha sido creado “a imagen y semejanza de Dios” (Gn 1,27). Israel se encuentra ante un Tú absoluto del que el hombre es el libre reflejo. Pero hacía falta, y hace falta, esta larga aproximación negativa, esta larga fidelidad al Inimaginable –ya sea a través del combate de Jacob o de las palabras de Job– para sacar al hombre del “en-stasis” arcaico, de la discontinuidad de los instantes (esas “pequeñas eternidades de gozo” que se buscan hoy en el erotismo o en la droga) a fin de revelar en la paciencia de la fe, en el largo éxodo del desierto, al Otro, y como otro, al Padre y al prójimo…

Sin embargo, si Dios es el Totalmente Otro, no es opuesto, non est aliud, no es otra cosa, dice Nicolás de Cusa. La distancia se convierte así en el lugar de la gloria, de la shekhina, de eso que la mística judía llama las “chispas divinas” y la espiritualidad del Oriente cristiano las “energías”. Es el “reverso” del Inaccesible la espalda que vio Moisés. Pero este brillo, demasiado directo, no tamizado, interiorizado por la carne terrena asumida en la Encarnación, es insoportable, y Moisés tiene que tapar su rostro porque brilla. En el judaísmo, como en el islam, el icono permanece velado lo que recuerda a los cristianos que no puede convertirse en un ídolo porque, como todo rostro, es un velo epifánico. Sin embargo, para Ezequiel, la gloria brilla con “forma de hombre” inscrita en Dios, Dios lleva en sí su Otro en una “forma de hombre”. Los cánticos del Siervo, en la admirable profecía de Isaías que los cristianos de Oriente llaman “el quinto evangelio”, vinculan la efusión última de la gloria a la misteriosa ausencia de esplendor y de belleza del Siervo, revelador de un Dios que se despoja.

El nombre, la cara, la “forma de hombre”, la gloria no como la plenitud que consume sino como apertura de una paternidad liberadora, todo converge hacia el rostro de Jesús, hacia ese rostro que se esboza misteriosamente entre los querubines –ángeles terribles– que velan el Arca de la alianza. Las prohibiciones del Éxodo y del Deuteronomio, descartan los ídolos, crean la distancia paternal, hacen lugar al icono del Absoluto.

Se podrían multiplicar aquí las citas de los Padres. Gregorio de Nisa escribe: “La persona del Hijo se convierte en la forma y el rostro del conocimiento perfecto del Padre, y la persona del Padre es perfectamente conocida en la forma y el rostro del Hijo” (Carta 38, 8). Cirilo de Alejandría añade: “La imagen del Dios invisible, el esplendor de la persona del Padre, la impronta de su substancia ha tomado la forma del siervo… guardando, así mismo, su identidad con el Padre”10.

Se ha hablado demasiado en Occidente de la “Palabra”, hasta identificarla con la de la racionalidad y la lógica. Esta Palabra divina es también un Otro misterioso, una imagen viviente, no separada, “consubstancial”. El rostro de Jesús es el icono de este icono eternal. “Cuando el Invisible se hace visible, revistiéndose de carne, representa la imagen de Aquel que ha aparecido”, escribe Juan Damasceno11. Y otro defensor de las imágenes, Teodoro Estudita, anota: “Si el arte no pudiera representarlo, significaría… que no se ha encarnado”12.

Nicolás de Cusa dice que Jesús, porque es Dios hecho hombre, es “el hombre máximo”. Se podría decir que la cara de Jesús es el rostro máximo, el único rostro totalmente abierto; el icono de Jesús es el fundamento, la posibilidad misma del arte del icono.

En el Oriente cristiano, se dice de ciertos iconos que “no son hechos por mano de hombre” (acheiropoiètes) porque Cristo habría imprimido sobre una tela su rostro para enviarlo al rey de Edesa enfermo. Esta leyenda remite a la occidental de la Verónica y a la Sábana Santa de Turín. Pero es evidente su sentido espiritual: la imagen consubstancial del Padre se imprimió en el seno de la Virgen, y la concepción virginal expresa bien esta ruptura de la cadena de rostros condicionados por la finitud, nacidos para morir, con esta aparición de un rostro liberado de la finitud, nacido para resucitar y resucitarnos. Que no se vea en esa natividad menosprecio sino renovación del eros humano. En el Oriente cristiano, el icono del beso de los padres de la Virgen, Joaquín y Ana exalta magníficamente el encuentro amante del hombre y de la mujer.

La Iglesia ha guardado fielmente la memoria del rostro de Jesús. El historiador Eusebio de Cesarea, al inicio del siglo IV, testimonia que los paisanos curados por Cristo habían mandado hacer su retrato; él mismo había visto esas representaciones de Cristo y de los apóstoles. De todas formas, eso no importa mucho. La Iglesia en su plenitud sacramental y espiritual no cesa de contemplar el rostro de Dios y muchos de sus miembros, alimentados de la carne misma de Dios, son iluminados por su visión. Todos los iconos de Cristo dan así la impresión de una unidad fundamental, no la de una fotografía sino la de una presencia representable pero no objetivable de la misma Persona, de la que cada pintura acentúa tal o cual aspecto, pone en camino hacia lo inagotable en un arte que no puede ser sino una celebración del reencuentro. Existe una única santa Faz cuya memoria preserva la Iglesia, revivida de generación en generación por la visión de los “espirituales”, de los “hombres apostólicos” como se llama en el Oriente cristiano a los que hablan de las realidades que han visto; tantas son las santas faces como los iconógrafos, incluso como los momentos que vive el iconógrafo. El rostro humano de Dios es inagotable y tanto más desconocido cuanto se manifiesta y es representado. Será necesaria toda la historia humana para que el Dios-hombre se revele en su plenitud.

En el rostro de Jesús se realiza lo que hemos visto que se bosqueja en el rostro humano: la asunción de la humanidad y del universo. En Cristo, dice Cirilo de Alejandría, la “persona común”, más exactamente el “rostro (prosôpon) común” de la humanidad es “revi-vificada”. “El Verbo ha habitado en todos a través de uno solo para que, del único verdadero Hijo de Dios, esta dignidad pase a toda la humanidad por el Espíritu de santificación y para que, por uno solo de entre nosotros se cumpla su palabra: “Yo he dicho: sois dioses, hijos todos del Altísimo” (Sal 81,6; Jn 10,34)13. “El Espíritu, el Soplo de vida, explica Cirilo, no podía reposar plenamente sobre los hombres; ahora reposa en el Hijo encarnado para reposar también sobre nosotros”14