8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Principal de los Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Dos niñas desaparecidas y una mujer enterrada viva unidas por décadas de secretos En el verano de 1980, tres niñas entraron en un bosque de Minnesota, pero solo una regresó, muda y sin recuerdos. Cuatro décadas después, la detective Evangeline Reed y el científico forense Harry Steinbeck encuentran el cuerpo de una mujer a la que enterraron viva. En sus manos tiene un collar que pertenecía a una de las niñas desaparecidas en el bosque cuarenta años antes. Mientras Evangeline y Harry conectan los crímenes del pasado y del presente, ella lucha con los recuerdos de su dura infancia así como con el miedo a descubrir la verdad, pues el silencio del bosque esconde secretos que amenazan con llevarla a un lugar del que, tal vez, no pueda regresar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 473

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.

Queremos invitarle a que se suscriba a lanewsletterde Principal de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exclusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.

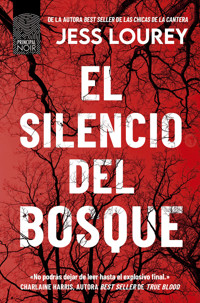

El silencio del bosque

Jess Lourey

Traducción de Iris Mogollón para Principal Noir

Contenido

Portada

Página de créditos

Sobre este libro

Prólogo

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Capítulo 52

Capítulo 53

Capítulo 54

Capítulo 55

Capítulo 56

Capítulo 57

Capítulo 58

Capítulo 59

Capítulo 60

Capítulo 61

Capítulo 62

Capítulo 63

Agradecimientos

Sobre la autora

Notas

Página de créditos

El silencio del bosque

V.1: abril de 2025

Título original: The Taken Ones

© Jess Lourey, 2023

© de la traducción, Iris Mogollón, 2025

© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2025

Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.

Esta edición se ha publicado mediante acuerdo con Amazon Publishing, www.apub.com, en colaboración con Sandra Bruna Literary Agency.

Diseño de cubierta: Taller de los Libros

Imagen de cubierta: Ioana Cristiana- Unsplash

Corrección: Paula Jusdado, Pablo López

Publicado por Principal de los Libros

C/ Roger de Flor n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10

08013 Barcelona

www.principaldeloslibros.com

ISBN: 978-84-10424-20-3

THEMA: FFL

Conversión a ebook: Taller de los Libros

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.

El silencio del bosque

Dos niñas desaparecidas y una mujer enterrada viva unidas por décadas de secretos

En el verano de 1980, tres niñas entraron en un bosque de Minnesota, pero solo una regresó, muda y sin recuerdos. Cuatro décadas después, la detective Evangeline Reed y el científico forense Harry Steinbeck encuentran el cuerpo de una mujer a la que enterraron viva. En sus manos tiene un collar que pertenecía a una de las niñas desaparecidas en el bosque cuarenta años antes.

Mientras Evangeline y Harry conectan los crímenes del pasado y del presente, ella lucha con los recuerdos de su dura infancia así como con el miedo a descubrir la verdad, pues el silencio del bosque esconde secretos que amenazan con llevarla a un lugar del que, tal vez, no pueda regresar.

La nueva novela de la autora superventas de Las chicas de la cantera

«El silencio del bosque tiene el toque de suspense característico de Jess Lourey.»

Charlaine Harris, autora best seller de True Blood y Los misterios de Aurora Teagarden

«Una novela con giros inesperados que no podrás dejar de leer.»

Kirkus Reviews

«Hay un montón de sorpresas que hacen de esta novela una lectura tan adictiva como intensa. No recuerdo otro thriller psicológico con una protagonista que me despertara tantos sentimientos encontrados, lo que demuestra el talento de Jess Lourey.»

Publishers Weekly

«El silencio del bosque es un thriller inteligente, cautivador y repleto de personajes increíblemente reales. Lourey aporta su formidable talento narrativo y, además, nos maravilla con un hábil toque estilístico. Un libro que se lee de un tirón.»

Jeffery Deaver, autor de Carta blanca y Luna fría

«No podrás soltar este thriller, te lo prometo.»

Montecito Journal

Este libro está dedicado a la brillante,

cálida y divertida Jessica Tribble Wells, que un día dijo:

«Oye, ¿te animas a escribir un cuento?»,

y así cobraron vida Van y Harry.

Prólogo

Julio de 1980

Lago Leech, Minnesota

El sol pegaba fuerte, lo que hacía que el alquitrán bajo las Adidas de rayas azules de Rue brillara y casi palpitara. Se secó el sudor que le resbalaba por la mejilla y se preguntó cuánto faltaba para que llegaran al frescor helado del arroyo.

Amber, a quien parecía no afectarle el calor, empezó a saltar.

—Uno, dos, salta hacia mi amor1 —cantaba, agitando sus rizos color caramelo. Llevaba un conjunto veraniego de algodón rosa chicle que, para Rue, era el más bonito que había visto en su vida—. ¡Tres, cuatro, choqué con una puerta!

Las tres chicas soltaron una carcajada.

No eran las palabras exactas, pero se parecían bastante. Quizá eran mejores que las originales. El señor Ellingson, el profesor de gimnasia de tercero de Amber y Rue, les había hecho bailar la canción el último día de clase. Desde entonces, no habían dejado de reírse de ella. Lily no sabía exactamente de qué hablaban las dos chicas mayores, pero le gustaba sentirse incluida.

—¿Ya puedo comerme el bocadillo? —preguntó cuando las risas se convirtieron en susurros.

Rue miró furtivamente a Amber para ver si la pregunta de Lily le había molestado. Rue no había querido invitar a su hermana pequeña, pero su madre había insistido. Dijo que necesitaba descansar y que sería todo un detalle que Rue cuidase de Lily durante unas horas. Su madre estaba agotada desde que su padre se había ido. Decía que seguía recibiendo lo mejor de él: un cheque cada dos semanas, pero las sombras moradas alrededor de sus ojos no indicaban lo mismo.

Por lo tanto, Rue accedió, pero lo hizo de una forma que dejaba claro a su madre lo que le costaba llevar a una niña de cinco años a una aventura con Amber Marie Kind, la chica más guapa y popular de tercero, ya casi cuarto. Rue preparó el mono color ciruela, el favorito de Lily, y una comida doble para que su madre no tuviera que levantarse de la cama. Dos sándwiches de pan blanco de aceitunas (mostaza y lechuga en el suyo, Miracle Whip en el de Lily), dos bolsas de Fritos, una lata de Hi-C Fruit Punch para cada una y dos manzanas rojas por si a su madre se le ocurría mirar dentro de la bolsa de papel.

Lily rogaba por su sándwich desde que salieron de casa. Lo pedía casi cada minuto, eso si no estaba rascándose alrededor de la tirita de color amarillo brillante que tenía en la rodilla. La tirita cubría dos picaduras de mosquito, una al lado de la otra, hinchadas por la picazón. Rue no creía que tal remedio aguantase el agua, pero nunca se sabe. Seguía sin creerse que por fin fuera a nadar en el arroyo Fantasma, y con Amber.

Los padres de Amber eran los más ricos del lago Leech. Su padre era cardiocirujano en Mineápolis, y su madre era agente inmobiliaria en el pueblo. A pesar de su riqueza, a la madre de Rue le sorprendía que el doctor y la señora Kind tuviesen «los pies en la tierra».

«Como la gente normal».

Su madre ya lo comentó a principios del verano, cuando la señora Kind llevó a Amber para quedar por primera vez con su hija. Rue no tenía ni idea de qué milagro divino había impulsado a Amber, con su piel pálida y sus rizos dorados, a querer pasar tiempo con ella, pero esperaba que ese tiempo durase hasta la vuelta al colegio para que los demás niños pudieran verlo. Aunque no fuera así, aunque solo fuera una amistad de verano, Rue conservaría el collar con el que Amber la había sorprendido. Tocó el metal, cálido contra su piel. Por delante, era la mitad de un corazón esmaltado en rojo, con dos piedras de cristal incrustadas en su esquina más abultada que brillaban como diamantes. En la parte de atrás, debajo de las iniciales de Rue, había grabado la palabra «Mejor». La mitad de Amber era idéntica, pero en la suya ponía «amiga», y debajo, «AK».

—No puedes tomarte el bocadillo ahora, pero puedes comerte la manzana —dijo Rue con tono serio.

Cuando Lily extendió la mano, Rue metió la suya en la bolsa de papel que llevaba consigo, con la parte de arriba arrugada y oscurecida por el sudor. El interior olía a lechuga caliente.

«Seguro que la fiambrera de Tarta de Fresa de Amber no apesta».

«Seguro que hasta tiene un termo dentro para mantener la bebida fría».

El golpeteo de las sandalias de madera Dr. Scholl de Amber contra el pegajoso pavimento ponía ritmo a esos pensamientos.

«Clic, clap. Clic, clap».

Rue encontró la manzana y se la pasó a su hermana. Lily aceptó la fruta caliente, pero arrugó la nariz antes de darle un mordisco y se pasó el dorso de la mano por la boca mientras masticaba. Su anillo de caramelo Ring Pop rojo brilló al sol antes de que se le enredase en el pelo; un mechón se había escapado de sus coletas, a pesar de que Rue se las había hecho a conciencia con gomas de canicas.

Rue desenredó el anillo mientras caminaban, echando un vistazo a Amber para asegurarse de que no se diera cuenta. Lily a veces ponía de los nervios a Rue, pero no estaba mal para ser una niña de parvulario. De todos modos, como decía su madre, ahora eran ellas tres contra el mundo.

—¿Cuánto falta? —preguntó Lily, retorciéndose bajo la atención de su hermana.

—Ya casi hemos llegado —respondió Rue. Soltó a su hermana y se pasó la mano por el borde del bañador, que se le estaba metiendo entre las nalgas bajo los pantalones cortos. Lily había preguntado si debían ponerse el bañador o meterlo en otra bolsa. Rue había dicho que se lo pusieran. Esperaba no haberse equivocado—. Creo que es al otro lado de esos árboles.

—Sí —confirmó Amber, que asintió y saltó de felicidad.

«Clic, clap. Clic, clap».

El arroyo —o «riachuelo», como lo llamaba Amber antes de soltar una risita— estaba en el extremo de la serpenteante calle Elm, donde vivía Amber. Rue, Lily y su madre residían en el otro extremo. Aquel lado parecía otro planeta: las casas eran enormes, inmaculadas, y el césped parecía el de un campo de golf. El barrio de Rue y Lily no estaba mal, pero las casas no parecían nuevas, solo eran grandes. El abuelo de Rue había construido la suya y se la había dejado a su madre en su testamento. No había dinero que la acompañara, pero quedarse en la vieja casa y pagar el mantenimiento costaba «lo mismo que alquilar un pisito de mierda en la ciudad».

Al menos eso decía la madre de Rue.

—La poza está por allí. —Amber señaló hacia adelante mientras las guiaba fuera del pantanoso asfalto y hacia la zanja que marcaba el final de la calle Elm. O el principio. Rue supuso que dependía de dónde estuvieras.

Las tres se adentraron en la hierba polvorienta, avanzaron unos pasos y, sin decir una palabra, se detuvieron en seco en el borde del bosque. Las hojas verde oscuro del dosel se enredaban unas con otras, prometiendo una sombra fresca, y Rue creyó oír la música del agua más adelante. Sin embargo, algo la retenía.

A pesar del calor abrasador, no quería entrar en aquel bosque sombrío.

Se giró. Detrás de ellas había una escena tan perfecta que parecía sacada de una película: una enorme y glamurosa casa tras otra; unos cuantos vehículos relucientes aparcados en las entradas, todos ellos sin abolladuras ni óxido; una hilera de postes telefónicos nuevos de color marrón, como una fila de guardias, con cables entrelazados entre ellos, que se iban haciendo cada vez más pequeños hasta el punto en que Rue pensó que podría pellizcar sus cimas con los dedos.

En algún lugar, un perro ladró.

Se volvió hacia la boca hambrienta del bosque. Un sendero serpenteaba en su centro, tan estrecho como una lengua. Las tres se tambaleaban al borde de un precipicio, el mundo brillante y familiar a sus espaldas y, delante, un cuento de hadas desconocido. Rue se estremeció a pesar del calor, pensando en las historias del Hombre Retorcido que se abría paso contorsionándose y arrastrándose a través de aquellos bosques, historias que su madre decía que eran una tontería pero que, en ese momento, le parecían muy muy reales mientras estaba allí, en el borde del bosque.

Amber también debió de sentirlo, porque tampoco se había movido de la zanja, sino que se había quedado allí, mirando fijamente hacia el espeso bosque. El sendero las incitaba a salir del sol abrasador y adentrarse en el frescor; aun así, Amber y Rue no se movían. Fue Lily quien finalmente las hizo entrar; tiró la manzana para poder cogerlas de la mano.

—¡La última en llegar al arroyo es un huevo podrido!

Su entusiasmo rompió el hechizo. Amber y Rue se sonrieron por encima de la cabeza de Lily y cruzaron el límite del bosque. Rue notó el descenso de la temperatura en su piel; la sensación era gloriosa, como si hubieran abierto la puerta de una nevera gigante. Había oído hablar a los niños, sobre todo a los chicos, de la poza del arroyo Fantasma; del viejo columpio que había colgado en el punto más ancho o de que podías hacer saltos bomba tan profundos en el agua cristalina que los peces salían disparados. Pero nadie había invitado a Rue antes, y no sabía exactamente dónde estaba el arroyo.

Sin embargo, Amber sí.

Al menos, había dicho que sí lo sabía y avanzaba como si supiera adónde se dirigían.

Les resultaba difícil caminar las tres juntas por el duro sendero empedrado, cuya estrechez obligaba a Rue a soltar a Lily cuando los árboles se acercaban demasiado. Rue se quedaba atrás hasta que el camino se ensanchaba. Era entonces cuando se apresuraba para volver junto a Lily y cogerla de la mano otra vez, agradecida de haber llevado zapatillas en lugar de sandalias para que las ramas caídas no le raspasen los sensibles laterales de los pies. Habría sido más sencillo quedarse detrás, siguiendo a Amber y Lily, pero se dio cuenta de que no quería dejarlas solas al frente. Pensó que quizá esa sensación tenía que ver con la temperatura del bosque, esa frescura inquietante después del sol abrasador.

Tal vez fuera el silencio absoluto, como si hubieran entrado en una iglesia vacía en lugar de en un bosque vivo. ¿No deberían oír los gritos alegres de otros niños jugando en el arroyo? ¿Niños como Jacob Peters? Le pidió que bailaran juntos el último día de tercero. Cuando accedió, todos hicieron sonidos de «ooooh» y ruiditos de besos. No soportaba las burlas, pero le gustó bailar con él. Pensó que también le gustaría nadar con él y tal vez demostrar lo bien que se le daba saltar desde el columpio de neumático.

Iba sujetando la manita sudorosa de Lily y deseando que su bañador naranja fosforito no estuviera tan dado de sí ni fuera de segunda mano de Goodwill cuando apareció otro árbol delante de ella, uno con el tronco grueso y rugoso. Estuvo a punto de chocarse contra él. Acababa de soltar a Lily para ponerse detrás de ella cuando vio a Amber quieta como una estatua, mirando al frente, con la piel tan blanca como el requesón. Rue se inclinó sobre su hermana para sacudir a Amber por lo terrible que era su expresión, pero entonces se fijó también en la cara de Lily.

Se había quedado helada, tensa como una herida punzante.

El enorme árbol que bloqueaba la vista de Rue le impedía ver aquello tan horrible que estaban mirando; tenía que rodear el tronco. No quería mirar, pero ¿cómo no iba a hacerlo? ¿Cómo podía dejarlas paralizadas, con esas caras horrorizadas, y no ver lo que estaban viendo? ¿Quién podría hacer eso?

Así que se asomó por un lado del árbol.

Absorta, sintió el calor de la orina deslizándose por su pierna.

—Conseguiré otra más bonita que tú —gimió Amber, pero no era su voz.

Rue recordaría más tarde que Amber dijo eso. Recordaría haber pensado que era una frase real de Saltando hacia mi amor, no una de esas tontas que se inventaban.

Y eso sería lo último que recordaría de aquel día.

Capítulo 1

Presente

Van

—No recuerdan el pasado, ¿sabes?

Di un respingo y me aparté de la escoba industrial en la que me había apoyado mientras miraba fijamente el recinto en el que estaba el perro. Era un chucho enorme y baboso, parte San Bernardo, parte mamut lanudo. El cartel plastificado de su jaula decía que se llamaba MacGuffin, que se llevaba bien con los gatos y que lo entregaba una pareja que estaba a punto de tener un bebé.

—Cuando adoptan a los animales, estos se olvidan de lo «anterior» —continuó la voluntaria. La situé en la veintena, llevaba un chándal color uva, caro e impecable, y tenía una expresión radiante de determinación. Hablaba en ese tono «servicial» que cierto tipo de mujer utiliza cuando habla con gente que cree que es inferior a ella. Nadie se atrevía cuando llevaba la pistola y la placa al cinto, pero con mi ropa desaliñada, mi pelo rubio platino en una coleta y mi estatura, parecía mucho más joven —e inofensiva— de lo que era en realidad.

Me había confundido con alguien con quien podía jugar.

—Lo leí en internet —me dijo—. A los perros les puede llevar un tiempo olvidar, por supuesto, pero una vez que los adoptan, los recuerdos de su antigua familia acaban borrándose. Aprenden a querer a quien se los lleva a casa.

—Si alguien los adopta —dije, mirando fijamente al perro canoso.

El Refugio Animal de Mineápolis era un albergue que no sacrificaba animales, así que MacGuffin viviría allí el tiempo que hiciera falta. Pero, claro, no sería fácil para él. Le daban comida y agua, le limpiaban la jaula una vez al día y, si había suficientes voluntarios, lo sacaban a pasear, pero los gritos de los animales asustados nunca cesaban. El olor también era horrible. Era duro para los humanos, y eso que solo podíamos distinguir entre la orina y las heces. ¿Para un perro o un gato, un animal que podía interpretar los mensajes en esos olores? Debía de ser una tortura.

—¡Oh, claro que lo adoptarán! —dijo la mujer mientras esbozaba una sonrisa. Llevaba el pelo castaño rojizo, teñido profesionalmente, tan espeso sobre la cabeza que debía de tener extensiones. Algo así arruinaría por completo una escena del crimen—. ¿Verdad, MacGuffin? ¿A que te van a adoptar?

La enorme cola del perro dio un golpetazo y parpadeó con sus ojos legañosos.

—Parece que lo acaban de sacar a pasear —continuó mientras golpeaba con una uña el cartel—. Quizá deberías elegir otro perro.

—Tal vez deberías meterte en tus propios asuntos —dije, manteniendo un tono ligero, como si le diera indicaciones en un barrio desconocido. Había llegado al límite de mi paciencia. Lo único peor que una desconocida diciéndome lo que tenía que hacer era descubrir que compartía una filosofía de vida con alguien que llevaba pantalones de yoga de doscientos dólares.

«Olvidar es lo mejor».

Era como si me hubiera leído la mente.

Resopló y se alejó en busca de alguien más a quien darle instrucciones. La observé mientras se iba. Me había apuntado para un turno de cuatro horas por la tarde, y podía organizar el tiempo como quisiera. Algunos días recogía excrementos en la sala de gatos antes de arrastrar una cuerda por el suelo para que los gatitos quemaran su energía de caza. Otras veces, cambiaba la cama perfumada con cedro en las jaulas de hámsteres, ratones, conejos y cobayas. Una tarde incluso ejercité a un erizo albino.

Pero ¿la mayoría de los días?

Jugaba con los perros grandes después de asegurarme de que sus jaulas estuvieran inmaculadas. De pequeña, había tenido mi propio cachorro —al menos lo consideraba mío— en la Granja, una bestia con pelaje de beagle y forma de mastín a la que llamaba Osito. Cuando los federales nos echaron, se lo llevaron en un camión enjaulado, aullando por mí. Así pues, no hacía falta un título en psicología para entender por qué me atraían los perros grandes. Les susurraba mientras limpiaba. Les murmuraba palabras de cariño sin sentido. Les prometía que, si fueran míos, nunca los abandonaría, aunque las cosas se pusieran difíciles.

—Venga, MacGuffin —dije, y desenganché la correa de su cercado—. Vamos a tomar un poco de aire fresco.

Se levantó con esfuerzo, arrastrando las patas hacia mí. Tenía ocho años, casi el límite para un perro grande, pero aún movía la cola como un cachorro.

—Buen chico. —Entré en la jaula y le acaricié la cabeza mientras le enganchaba la correa al collar azul. Probablemente no necesitaría la correa, pero era el protocolo—. ¿Quieres dar un paseo? ¿Sí? ¿Un paseo?

La velocidad de su cola se duplicó. Si hubiera habido un jarrón a menos de un metro, lo habría derribado de un golpe.

—Eso es lo que pensaba. —Comprobé que el cepillo para perros seguía guardado en el bolsillo trasero de mis vaqueros. Me encantaría peinarle el pelaje enmarañado, limpiarle la mugre de los ojos y pasearlo por el patio de ejercicios para que estirara las articulaciones y se soltara un poco.

Estábamos terminando la segunda vuelta alrededor del patio, con el sol cayendo en una neblina violeta y el aire de julio todavía húmedo y pegajoso, cuando mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué.

Kyle K, aparecía en la pantalla. Mi aprendiz. Solo era cinco años más joven que yo y llevaba apenas unos meses menos en la Oficina de Aprehensión Criminal, pero el subdirector tuvo en cuenta el tiempo que había pasado en el Departamento de Policía de Mineápolis a la hora de asignar mentores. Pulsé el botón de responder mientras una sirena se acercaba y las luces rojas iluminaban el campo de maniobras desde la autopista paralela.

—¿Qué pasa?

—Hola, Evangeline —dijo Kyle. Usaba mi nombre completo y su voz sonaba más aguda de lo normal.

Esas fueron mis dos primeras señales de alerta.

—¿Estás despierta?

—Estoy hablando contigo, ¿no? —Las luces rojas desaparecieron, junto con el sonido de la sirena.

—Me refiero a si te he despertado. Sé que has estado trabajando horas extras. Igual te acostaste temprano anoche.

Suspiré. Kyle era un buen agente, estaba algo verde y era demasiado entusiasta, pero el tiempo curaría ambas cosas.

—No, estoy en el refugio de animales. ¿Qué necesitas?

Se quedó callado. Su silencio fue mi tercera señal de alerta, como dedos fantasmales recorriéndome la espalda.

MacGuffin gimió y tiró de la correa en dirección a la puerta del refugio.

—Ha habido un homicidio en el extremo norte de Warehouse District —anunció Kyle—. La policía de Mineápolis quiere que vayamos a echar un vistazo.

Me froté el cuello. De todos los agentes del Departamento de Investigación Criminal que podían enviar, apostaría a que esperaban que no fuera yo. Y no debería serlo, a menos que el homicidio estuviera ligado a un caso abierto o que el equipo de Investigación de Muertes del Departamento de Investigación Criminal estuviera saturado.

—¿Es algo raro?

Kyle soltó un sonido parecido a una tos.

—No te imaginas cuánto.

En ese momento, un frío atisbo de recuerdo atravesó mis defensas. La pesadilla de la noche anterior. El llanto de un niño procedente de un sótano. Una mujer con un traje rojo baja las escaleras con el rostro sumido en sombras con un llavero en mano. Se detiene frente a una puerta. Mete la llave. Cuando la puerta se abre, el llanto se convierte en sollozos aterrados.

Se me pone la piel de gallina, el recuerdo me golpea como un camión de hielo.

—Puedo estar allí en veinte minutos.

Capítulo 2

Van

Llegué en quince minutos.

La dirección que me había dado Kyle conducía a un solar sin edificar al norte del Ejército de Salvación, donde a veces compraba ropa. En la planta superior del almacén había una tienda de segunda mano, pero en el sótano había donaciones de grandes almacenes nuevas y con etiquetas. En su momento pillé algunas gangas, todo en mi negro característico, y, además, el aparcamiento era bueno.

Todo el barrio, originalmente llamado Warehouse District pero rebautizado como North Loop, había sido un centro comercial del Medio Oeste a principios del siglo xx. Mayoristas y almacenistas se instalaron en la confluencia del ferrocarril con el río para vender la maquinaria agrícola que los colonos necesitaban para establecerse. En la década de 1920, la zona se amplió para vender y enviar de todo, desde enjuagues bucales hasta frutos secos. El North Loop fue testigo del nacimiento de marcas famosas, como la pasta Creamette y la chocolatina Milky Way, antes de convertirse en una zona principalmente residencial cuando siempre había sido industrial. La mayoría de los antiguos almacenes se habían transformado en viviendas elegantes y masculinas. Unos pocos reductos —el Ejército de Salvación, por ejemplo— seguían allí, como pequeñas imperfecciones entre los locales de lujo.

A mí me encantaban esos viejos y feos refugios.

A medida que me acercaba a la escena del crimen, las urbanizaciones de lujo fueron desapareciendo y daban paso a una zona que no estaba segura de lo que quería ser. Era una mezcla de fábricas abandonadas, apartamentos de lujo que se extendían desde el North Loop y terrenos cubiertos de maleza. Tres coches de policía y una ambulancia se agrupaban en el límite entre la ciudad y la naturaleza. Mineápolis tenía muchos umbrales borrosos como aquel: majestuosas mansiones de ladrillo junto a la maleza que invadía un arroyo local, un carril bici que te llevaba de un bullicioso distrito comercial a un frondoso bosque color esmeralda en menos de un minuto, y lagos brillantes a la sombra de rascacielos. Había vivido aquí la mitad de mi vida y aún no me había acostumbrado a la desconexión. Daba la sensación de que todo era prestado.

Cuando salí del coche, la noche de verano era como seda sobre mi piel. Kyle estaba de pie en el borde de la cinta policial esperándome, a unos seis metros de los agentes y la ambulancia, y cambiaba nerviosamente el peso de un pie a otro. La única luz parpadeante de la calle le iluminaba el cuero cabelludo, visible bajo el pelo corto. Su camisa blanca abotonada y sus pantalones de color marrón oscuro estaban arrugados de haber estado sentado todo el día, y su corbata dorada y azul marino le apretaba tanto que su piel sobresalía por encima del cuello. La corbata era un invento horrible. No solo causaba incomodidad a quien la llevaba, sino que además era una herramienta muy útil para los violentos. No puedo contar la cantidad de víctimas de asesinato que fueron estranguladas con sus propias corbatas.

Razón 478 por la que me alegraba de ser mujer.

Me tragué un nudo de emoción, salado y pegajoso, mientras me acercaba a Kyle, una mezcla de miedo y expectación que siempre sentía al llegar a una nueva escena del crimen. Los tres agentes de la policía de Mineápolis cerca de la ambulancia ya me miraban con desconfianza y susurraban entre ellos. Les hice un gesto con la cabeza.

La cosa solo iba a empeorar cuando se dieran cuenta de quién era yo.

—¿Qué sabes? —le pregunté a Kyle cuando llegué a su lado.

—Me alegro de que estés aquí, eso es lo que sé. —Parpadeó rápidamente, con su rostro cincelado bañado en alivio. Había sido patrullero en Plymouth, un tranquilo suburbio del noroeste, antes de aceptar un trabajo en el Departamento de Investigación Criminal de Minnesota. Este podría haber sido su primer homicidio.

Estaba a punto de continuar cuando levanté una mano.

—Quiero escribir esto. —Saqué mi cuaderno del bolsillo trasero, pero no pude encontrar mi bolígrafo favorito, el que fluía como la seda al escribir. Se me debió de caer en el refugio. Sentí una punzada de culpa. Había sido un regalo del detective Bart Lively, mi antiguo compañero en la policía de Memphis. Ya volvería más tarde a buscarlo.

—¿Tienes un bolígrafo extra?

Kyle me ofreció un bolígrafo desechable.

—Gracias —le dije. Uno de estos días le enseñaré los placeres de un buen bolígrafo—. ¿Qué decías?

Volvió a empezar.

—Un vagabundo iba… —Me aclaré la garganta—. Perdón. Un hombre sin hogar iba caminando hacia el río.

—¿Para qué?

Observé atentamente al hombre del que hablaba Kyle. Estaba apoyado en el guardabarros trasero de la ambulancia, con la ropa demasiado abrigada para la noche húmeda. Llevaba el pelo recogido bajo una gorra de color barro, con dos o tres rastas asomando, y las mejillas hundidas. O no tenía dientes o tenía muy pocos. Cerca de él había una mochila negra cubierta de botones y parches, probablemente suya. Al principio pensé que tenía las manos sucias, pero cuando se movió, la luz de la calle brilló sobre ellas y reveló que estaban rojas.

Sangre fresca.

—Sexo, drogas o un lugar donde dormir —dijo Kyle, encogiéndose de hombros—. Oye, ¿por qué no lo limpian?

Uno de los paramédicos hablaba con los agentes y el otro estaba cerca del herido, sosteniendo vendas pero sin tocarlo. Yo había llegado antes que los del laboratorio de criminalística.

—Nuestro testigo podría tener pruebas en las manos.

Kyle hizo una mueca.

—Ya me jodería ser ese tío.

Mis ojos se fueron hacia la escena del crimen, al fondo del terreno acordonado, a unos quince metros de distancia. Un hombre solo, con un traje gris oscuro, estaba de pie junto a un agujero, de espaldas a mí. Incluso desde atrás, lo reconocí. Esa sensación hizo que me diera un vuelco el corazón.

—Sí —dije mientras taladraba la espalda del hombre con la mirada—. Así que nuestro testigo iba caminando hacia el Misisipi. Y luego, ¿qué?

—Dijo que escuchó a alguien llorando.

El hombre del traje gris oscuro se giró y se me revolvió el estómago, aunque ya sabía quién era: el detective David Comstock. De pronto, fui muy consciente de mis pintas. Me había arreglado lo mejor que había podido durante el trayecto, quitándome la sudadera raída y sustituyéndola por la camiseta negra limpia y la americana que guardaba en el asiento trasero. Sin embargo, no había nada que hacer con mis vaqueros rotos y mis Dr. Martens vintage, ambos cubiertos de la suciedad del refugio.

—¿Quién lloraba? ¿Un hombre, una mujer o un niño? —pregunté.

Kyle frunció el ceño.

—El testigo dijo que al principio pensó que era un niño pequeño, y por eso gritó llamándolo. Pero no pudo localizar a nadie, así que empezó a buscar siguiendo un patrón de cuadrícula…

—¿Patrón de cuadrícula? —Mi mirada se dirigió hacia el hombre delgado sentado en la parte trasera de la ambulancia. Le temblaba la mano al llevarse la botella de agua a la boca. Derramó más de lo que bebió. Será mejor que los forenses se den prisa—. ¿Expolicía o exmilitar?

—Militar —dijo Kyle, sonriendo. Borró la sonrisa de su cara al ver mi expresión—. Lo siento. Bueno, el caso es que iba caminando, siguiendo el patrón de cuadrícula, convencido de que los llantos venían del bosque cerca del río. Al poco tiempo se dio cuenta de que no venían de ahí, sino de allí.

Señaló el agujero del centro de la escena del crimen, el mismo sobre el que el detective Comstock se inclinaba, con tierra esparcida en todas direcciones, como si una jauría de perros hubiera intentado desenterrar un hueso de dinosaurio. Tragué saliva, aunque ya sabía lo que venía.

Kyle continuó.

—Fue entonces cuando el vaga… el hombre sin hogar se dio cuenta de que parte de la tierra de aquel lugar era más blanda que el resto. Dijo que podía olerlo, un olor como a gusanos. También comentó que no llevaba herramientas, ni siquiera un cuchillo.

La revelación me sorprendió y abrí los ojos de par en par.

—Sí —dijo Kyle—. Empezó a cavar con las manos. Solo tienes que verlas para comprobar lo mucho que se esforzó. Dijo que no sabía si salir corriendo a buscar un teléfono o seguir escarbando, pero que no podía dejarla ahí. No cuando supo que era una mujer la que estaba ahí abajo. Enterrada viva.

Sentí cómo me desconectaba de la historia. Era la única manera de sobrevivir a este trabajo.

Kyle se pasó la mano por la cara. Hizo un ruido como de arañazo contra la barba incipiente.

—Dijo que en algún momento la mujer notó que él también estaba allí y gritó aún más fuerte. Pero estaba cavando en el extremo equivocado. Estaba haciendo un túnel hacia sus pies y, cuando quiso darse cuenta, ella ya se había callado.

«Olvidar es lo mejor».

—Dijo que todavía estaba caliente cuando la encontró —terminó Kyle—. Pero ya era tarde. Demasiado tarde.

Apenas escuché la última parte. Ya estaba pasando por debajo de la cinta policial, poniéndome guantes de látex y cubrezapatos desechables mientras caminaba hacia la escena del crimen, con cuidado de seguir el sendero de huellas que iba de la ambulancia al agujero.

Capítulo 3

Van

Cuando trabajaba en homicidios con Bart Lively en el Departamento de Policía de Mineápolis, nos llamaban el equipo perfecto. Nuestra legendaria tasa de resolución de casos se atribuía a las metódicas y casi obsesivas técnicas de investigación de Bart y a mis infalibles corazonadas. Al menos, eso es lo que nos decían a la cara. A mis espaldas, me llamaban bruja. En cuanto Bart estuvo bajo tierra, en cuanto su reputación dejó de protegerme, empezaron a hacerme la vida imposible.

Uno pensaría que, al crecer, ya no importarían esas cosas: el acoso, la exclusión. Pero sí lo hacían. Me devolvieron de un golpe a mi infancia. Ahí estaba otra vez, una niña patizamba con ropa cosida a mano y un corte de pelo típico de secta religiosa. Cuando ya no pude soportar más el acoso del Departamento de Homicidios ni los dolores de cabeza que me causaba, renuncié.

Eso fue hace casi dos años. No tenía ningún plan, solo una necesidad instintiva de escapar.

Lo que ocurrió a continuación se podría resumir en «el que no arriesga, no gana», esa frase tonta que podrías encontrar bordada en una almohada de una tienda que vendía velas carísimas y vasos con frases como «cualquier momento es bueno para un brindis»: se abrió una vacante en la Unidad de Casos Abiertos del Departamento de Investigación Criminal de Minnesota.

Me contrataron para cubrirlo.

Desde entonces, prácticamente me había dedicado en exclusiva a hacer análisis, que era el equivalente a un trabajo de oficina en el Departamento de Investigación Criminal de Minnesota: investigar por teléfono y ordenador, corroborar datos y redactar informes. Todo un cambio respecto a homicidios, pero no me importaba lo más mínimo.

Después de la muerte de Bart, necesitaba tiempo para recuperarme.

Pero, como dicen, «al diablo se le paga antes o después», y después de meses pegada a la silla, esta noche era mi primera vez en el campo para el Departamento de Investigación Criminal. Qué maldita mala suerte que el escenario estuviera a cargo del detective Dave Comstock, el cabecilla de la turba que me había echado del Departamento de Policía de Mineápolis. La idea de enfrentarme a él me revolvía el estómago, pero preferiría tragar mierda antes que dejar que lo notara.

Desenganché la linterna de mi cinturón y escudriñé la zona mientras avanzaba sobre la grava hacia la escena del crimen. La ambulancia debió llegar hasta el borde del lugar del enterramiento antes de retroceder hasta su posición actual. Las marcas de neumático que había dejado eran profundas, lo que podría haber borrado rastros importantes, pero era algo inevitable. Si había alguna posibilidad de que la víctima estuviera viva, los paramédicos debían actuar con rapidez.

A medida que me acercaba al lugar, me pareció oler el lodo del Misisipi, una mezcla de hedor y pescado, aunque el río estaba a casi un kilómetro de distancia. Iluminé con la linterna el lado opuesto del terreno y observé que alguien también había entrado conduciendo desde allí en las últimas veinticuatro horas, la última vez que había llovido. ¿El asesino?

Más cerca del agujero, la tierra suelta —gravilla polvorienta en la superficie, arena más fina y luego tierra negra y profunda— se amontonaba en todas direcciones, con un aspecto caótico. La tierra había cubierto mucho, pero no lo había ocultado todo. Distinguí lo que parecían ser un par de huellas masculinas y otro par más pequeño que salían del lugar donde se había detenido el vehículo no identificado. Un montón de tablas de dos por cuatro cortadas a sierra estaban esparcidas desordenadamente entre el lugar donde se había detenido el vehículo y la tumba.

Sentí el peso de la mirada de Comstock mientras me acercaba, pero aún no le había dado el gusto de mirarlo a los ojos. Sabía lo que vería: un hombre caucásico, de unos sesenta años. Pelo escaso que siempre parecía mojado, una cara definida por la papada a lo Richard Nixon. Un traje que, aunque bien cuidado, mostraría señales de desgaste en los puntos de contacto, cubriendo un cuerpo que aún mantenía la forma de un hombre más joven.

Comstock se había hecho amigo mío cuando Bart estaba vivo, me daba palmadas en la espalda en el bar como si fuera uno de ellos, e incluso me propuso para una mención en una ocasión. Había ascendido junto a Bart, y cualquier compañero de Bart era, automáticamente, amigo de Dave Comstock. Pero en cuanto Bart se desplomó de un infarto mientras veía Dateline con una cena congelada en el regazo, Comstock se volvió contra mí.

Que él fuera el detective que acudiera a la escena iba a hacer que esta noche fuera tan emocionante como clavarse una uña rota en el ojo. Mi única esperanza era que, al igual que Bart, Comstock tenía fama de ser muy estricto con el procedimiento. No necesitaba caerle bien para trabajar conmigo. Era prometedor que hasta ahora se las hubiera arreglado para mantener a los agentes en el perímetro. Esta era la clase de escena del crimen que la mayoría de los policías lucharían por ver desde primera fila. Podrías conseguir dos o tal vez tres rondas gratis en el bar, según el tiempo que alargaras la historia.

En lo alto, la luna casi llena iluminaba todo con un inquietante resplandor líquido. Con cuidado de mantener mis pies dentro de las huellas de Comstock, di un giro de trescientos sesenta grados, con lo que conseguí ampliar mi vista desde la escena del crimen hasta los alrededores. Al este, se extendían los últimos tres metros del terreno de grava, seguidos de una carretera asfaltada llena de baches. Más allá, comenzaba un denso bosque, cuyas hojas susurraban al moverse y conducían hasta el Misisipi. Al oeste, estaba la carretera por la que todos habíamos llegado, flanqueada por postes de electricidad que presagiaban el desarrollo que tarde o temprano se expandiría en esta dirección. Detrás se veían las vías del tren. Al norte, una hilera de solares abandonados y, al final, a unos ochocientos metros, sobresalía un oscuro edificio de oficinas.

A metro y medio a mi derecha, en dirección sur, estaba el epicentro de la escena del crimen. El terreno se extendía unos veinte metros más allá, seguido por otro espacio vacío delimitado por dos fábricas abandonadas que estaban separadas por un pequeño tramo de terreno. Sus ladrillos eran grises y se estaban desmoronando, y sus amplias ventanas del tercer piso estaban agrietadas. Calculé que pasaría un año, dos como máximo, antes de que ambos edificios, carcomidos por el tiempo, se convirtieran en lofts de un millón de dólares con vistas del centro de Mineápolis como telón de fondo.

—Detective Comstock —dije, y por fin mis ojos se dirigieron hacia él. Tenía la mirada fija en el agujero. Gruñó en mi dirección.

Ya no podía posponerlo más.

Di un paso adelante y seguí su mirada.

Me detuve a tiempo para no dejar escapar un suspiro.

Muy a menudo los muertos parecen en paz, tan serenos que se diría que están durmiendo. Tenía un colega en la policía de Memphis, un tipo raro llamado Derek, a quien todos evitaban. Derek coleccionaba negativos originales de mafiosos muertos en tiroteos. Decía que le encantaba cómo incluso un hombre que moría de forma violenta podía parecer pacífico al morir.

Pero esta víctima no.

Parecía como si hubiera muerto gritando.

Estaba tumbada en un agujero de un metro y medio de profundidad, lo bastante ancho y largo para albergarla. Me agaché para verla más de cerca. Una tira de cinta adhesiva colgaba junto a su boca, cubierta de lo que parecía ser sangre y mucosidad. Sus ojos asomaban medio centímetro fuera de las órbitas. Tenía el pelo rubio o castaño claro con mechas grises, pero no de ese tinte plateado caro que está tan de moda, sino el color natural de una mujer de unos cincuenta años. Llevaba pantalones azul marino y una sudadera de color mandarina con un sol amarillo pintado en la parte delantera. Los brazos los tenía pegados a los costados, justo por encima de los codos. También tenía las rodillas atadas.

El penetrante olor a desechos humanos era fuerte.

Me puse de pie y volví a iluminar con mi linterna hacia los dos grupos de huellas al este.

—¿Son tuyas?

—¿Tú que crees? —preguntó Comstock con voz cortante.

—Creo que seguiste el rastro de los paramédicos. —Es lo que habría hecho cualquier detective de homicidios que se precie. Dirigí la linterna hacia las rodillas atadas de la mujer y luego volví a las huellas más pequeñas que estaban al este. O bien la víctima no había estado atada hasta que la arrojaron al agujero —lo que parecía improbable— o había habido otra mujer o un niño en el lugar.

—¿Crees que estaba consciente cuando la enterraron? —pregunté.

El hombro de Comstock se tensó ligeramente.

—Eso no está dentro de mis competencias. Pero lo que está claro es que se aseguró de que despertara, si no lo estaba ya.

Apuntó con la linterna hacia la pila de tablones que había cerca de la tumba y luego bajó hasta un saliente excavado unos centímetros por encima del cuerpo de la víctima. Era un saliente de quince centímetros que recorría el perímetro de la parte superior del torso, delineando su cabeza y sus hombros.

Tardé un momento en darme cuenta de para qué servía aquel segundo nivel.

Quien la hubiera enterrado viva había colocado los tablones sobre el saliente para crear un pequeño contenedor dentro de la tumba, probablemente para darle el aire justo y que se asfixiase lentamente, consciente de su muerte inminente, capaz de gritar, pero segura de que nadie la escucharía.

Sentí algo caliente y denso asentarse en mi pecho. Incliné la cabeza hacia los tablones.

—¿Quién terminó de desenterrarla? ¿Tu equipo o los paramédicos?

—Él —dijo Comstock, señalando con el pulgar detrás de él—. El vagabundo.

Fruncí el ceño y miré al hombre apoyado contra la ambulancia.

—¿La desenterró entera?

—Sí. Nos sorprendió tanto como a ti. No quedó nada que los paramédicos pudieran hacer, salvo comprobar el pulso. Muerta en la escena.

—¿Crees que fue él quien la enterró? —Era una pregunta que había que hacer.

Comstock se quedó en silencio un momento.

—No —dijo por fin, con voz ronca—. Y creo que le dolió muchísimo no haber podido salvarla. Dijo que, si hubiera empezado a cavar por la cabeza en vez de por los pies, habría llegado a tiempo. ¿Ves sus manos? Él y la víctima las tienen iguales.

Comstock iluminó las manos de la víctima para mostrarlo. Estaban rígidas, en forma de garra, con las palmas hacia arriba cerca de los hombros, y la cinta justo por encima de los codos que impedía que subieran más. Tenía los dedos inusualmente cortos, con los extremos romos y de color rojo negruzco.

—Se dejó la piel intentando salir de ahí. —Comstock fue lo bastante profesional como para disimular el estremecimiento—. Buena suerte consiguiendo huellas.

Me quedé mirando a lo lejos. Luego miré directamente a Comstock.

—¿Van a venir vuestros técnicos o los nuestros? —le pregunté.

Por primera vez desde que llegué, se atrevió a mirarme y me sostuvo la mirada. Había sido el peor de todos en el funeral de Bart, burlándose de mí, impidiéndome el paso cuando corrí al baño en busca de algo de intimidad antes de perder el control y llorar por mi amigo.

Me pregunté si él también estaría recordando aquel momento, porque primero bajó los ojos, como si se sintiera mal. Bueno, que lo hiciera. Para eso servía sentirse mal.

—Los tuyos —dijo volviendo a mirar a la víctima.

Eso es lo que me imaginaba, lo que me llevó a la gran pregunta.

—Entonces, ¿por qué llamaste al Departamento de Investigación Criminal?

Capítulo 4

Van

En la década de 1920, John Dillinger, Al Capone y Baby Face Nelson, mafiosos del área metropolitana de Chicago, utilizaban el paisaje de Minnesota, desde Saint Paul hacia el norte, como si fuera su propio resort privado. Los agentes locales no estaban suficientemente equipados para capturarlos ni para hacer frente a la ola de crímenes que causaban, así que la legislatura estatal propuso crear un organismo independiente. No tendría jurisdicción propia; su único propósito sería ayudar a las fuerzas del orden de todo el estado a petición de estas.

Así nació el Departamento de Investigación Criminal.

El departamento empezó siendo pequeño, básicamente un equipo móvil de apoyo. En los años treinta, creció e incorporó una división de estadísticas para seguir y responder mejor a los patrones delictivos y criminales. En 1947, el Departamento de Investigación Criminal construyó el primer laboratorio de ciencias forenses de la región. Desde entonces, se ha convertido en uno de los mejores laboratorios del país, famoso por su trabajo en el procesamiento de escenas del crimen y el análisis de pruebas. Desde entonces, no solo ha aumentado el número de agentes y oficinas, sino que también ha creado varios grupos de trabajo y fundado uno de los primeros departamentos especializados en casos sin resolver del país, por pequeño que fuera.

—Haré todo lo posible para que sigas en Casos Abiertos —me dijo Ed Chandler, el subdirector de servicios de investigación, cuando me ofreció el puesto—. Trata de pasar desapercibida y recuerda seguir siendo amiga de la policía local. Los agentes del Departamento de Investigación Criminal somos como los vampiros: necesitamos que nos inviten a entrar.

El detective Dave Comstock nos había invitado. Dado que trabajaba para el departamento de policía mejor equipado del estado, la pregunta candente era por qué.

A modo de respuesta, se inclinó y cogió delicadamente una bolsa de plástico del suelo, con la elegancia de un hombre que escoge un bocadillo de pepino en una merienda. El hecho de que no llevara la bolsa encima me indicó que contenía pruebas líquidas, probablemente sangre o tejidos, que no quería que se calentaran y mancharan. Iluminó la bolsa desde abajo con su linterna.

Me incliné hacia delante.

La bolsa de pruebas contenía una pieza de bisutería. Una cadena de latón, de las baratas, que había tomado un color marrón verdoso con el paso del tiempo. En el extremo de la misma, un colgante. Parpadeé. Era la mitad de un corazón esmaltado, con el centro dentado artificialmente. En Estados Unidos, cada generación de niños tenía una baratija parecida, popular durante uno o dos meses en el colegio. Le dabas a tu amigo una mitad y te quedabas con la otra. Si eras un sentimental, conservabas el tuyo hasta la edad adulta, y acababa en una caja de recuerdos llena de tarjetas de San Valentín y tickets que tus hijos tendrían que tirar cuando murieras.

Sin embargo, este collar tenía un detalle único: dos pequeñas piezas brillantes incrustadas en la parte superior derecha. Sin duda, diamantes de imitación. El resto del colgante era rojo, del color de un tomate cherry que había tenido desde el principio y que se acentuó por la sangre seca. Comstock dio la vuelta a la bolsa para mostrar la parte posterior del collar. Había algo grabado, lo que parecían unas iniciales sobre una palabra, pero la sangre era demasiado espesa para leerlo.

—¿Qué dice? —le pregunté.

—No lo sé. —Me miró con desconfianza—. ¿No lo reconoces?

Negué con la cabeza.

—¿De verdad no sabes de dónde es este collar? —preguntó con ese tono de burla e incredulidad que había perfeccionado al final de mi etapa en la policía.

Sentí el impulso repentino de darle un puñetazo. En lugar de eso, guardé silencio.

Se me quedó mirando tanto tiempo que me pregunté si su incredulidad era sincera.

—¿«Las secuestradas»? ¿El secuestro más famoso de Minnesota después del bebé de Lindbergh? —Puso los ojos en blanco—. No me digas que nunca has oído hablar de ello.

Si notó que mis manos se cerraban en puños, no hizo ningún comentario.

—Ocurrió en 1980, en el lago Leech, a unos veinticuatro kilómetros al noroeste de aquí. —Seguía sosteniendo la bolsa con la linterna apuntando hacia ella. La sangre que cubría el colgante de corazón era de color negro o rubí, dependiendo de cómo le diese la luz—. Por aquel entonces yo era patrullero en un pueblo cercano. Tres niñas se adentraron en el bosque, dos hermanas y una amiga. Solo una salió. Entiendo que aún no habías nacido, ¿pero ni siquiera has oído hablar de este caso sin resolver?

No le debía ninguna explicación, pero, si se la hubiera dado, le habría dicho que los archivos del Departamento de Investigación Criminal contenían más de trescientos casos sin resolver. No llevaba en el equipo el tiempo suficiente como para elegir y liderar uno propio. Mi trabajo en análisis consistía en ser la segunda al mando en lo que Chandler me asignara, lo que en su mayoría implicaba construir líneas temporales y revisar archivos antiguos minuciosamente, en busca de algo que los investigadores originales hubieran pasado por alto. Como le gustaba decir a Chandler: «La respuesta casi siempre está en el archivo». Por eso la Unidad de Casos Abiertos ponía a los policías a la defensiva, aunque fueran ellos los que nos llamasen. Todos deseamos justicia; pocos la queremos a nuestra costa.

Comstock se tomó mi silencio como quiso.

—¿La chica que salió del bosque? —continuó—. Estuvo muda como un monje durante semanas. La única herida que tenía era de cuando salió del bosque. Caminó sobre un pavimento tan caliente que tuvieron que extraérselo de los pies. La mujer que la encontró comentó que olía a cerdo asado a fuego lento y que la niña ni siquiera parecía notarlo. Dijo que seguía mirando al frente como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo.

Desconectarse del cuerpo era una reacción habitual ante un trauma, pero ¿hacerlo tan a fondo como para no notar que tus pies se estaban quemando? Se me encogió el corazón al imaginar lo que esa pobre niña debió de haber visto.

—En 1980, créeme que todo el mundo en el estado sabía qué aspecto tenían esas tres chicas y qué ropa llevaban ese día. Fueron portada en todos los periódicos y salieron en todos los canales de televisión durante semanas. Dos de las chicas, la que salió caminando del bosque y su amiga, que desapareció, llevaban un collar exactamente como este. —Agitó la bolsa de pruebas—. Idéntico hasta las piedrecitas de la parte delantera y los dos niveles de grabado de atrás.

—¿A cuál de las niñas pertenecía este?

Ambos nos volvimos hacia el ruido de un coche que se acercaba, un sedán negro que pertenecía al agente Harry Steinbeck, legendario científico forense y un hombre tan tenso que me sorprendía que la silla no se le pegara al levantarse. Había considerado la posibilidad de que él fuera el científico de este caso. Lo que no esperaba era el calor incómodo en el pecho que sentí al confirmarlo.

—Eso es lo que espero que tu hombre pueda decirnos —dijo Comstock, inclinando la cabeza hacia el coche.

Capítulo 5

Van

Harry salió de su coche con pinta de haberse pasado por una cena de los años cincuenta camino a casa después de un día ajetreado en la agencia de publicidad. Llevaba unos relucientes zapatos Oxford marrones de punta alada, pantalones con la raya marcada y una camisa de lino elegante, ideal para el aire bochornoso. Sobre la cabeza lucía un sombrero de paja, y en la mano, un maletín de médico del mismo color que sus zapatos y su cinturón.

Una vez me dijo que tenía un conjunto y un botiquín junto a la puerta, tanto en el trabajo como en casa, para emergencias como esta fuera del horario habitual. Decía que eran horribles las escenas a las que nos convocaban, los horrores que hombres, mujeres y, a veces, incluso niños se infligían unos a otros. No podía reparar el daño, pero, por respeto, tanto a las víctimas como a sus familias, se presentaba con el mejor aspecto posible. Ellos no sabían lo mucho que cuidaba su aspecto, pero él sí, y también los demás agentes presentes en la escena.

Nos encontramos junto a la ambulancia, donde Kyle se unió a nosotros.

—¿Una aparente vivisepultura? —me preguntó Harry.

Levanté las cejas. Harry tenía solo siete u ocho años más que yo, pero hablaba como si fuera un anciano.

—Si te refieres a enterrada viva, entonces sí. La víctima es una mujer y parece tener unos cincuenta y tantos años.

Harry se esforzaba por mantener el contacto visual, su mirada claramente se moría por bajar y confirmar los desgarrones de mis vaqueros negros. Reprimí las ganas de contarle dónde había estado cuando recibí la llamada, de hacerle saber que no me había presentado así por gusto. Había trabajado duro para silenciar la parte de mí a la que le importaba lo que la gente pensara de mi aspecto. No la alimentaría cerca de Harry.

—¿Algún dato de identificación? —preguntó.

Negué con la cabeza y señalé al testigo que estaba unos metros por detrás de nosotros, todavía encaramado al borde de la ambulancia, del que emanaba un olor agrio. Levantó la cabeza cuando nos estábamos acercando, pero luego la dejó caer.

—Este es el señor Shaw. Fue él quien descubrió a la víctima. —Me aclaré la garganta—. Hizo todo lo posible por salvarle la vida.

La barbilla del señor Shaw temblaba y sus ojos brillaban como piedras preciosas en el paisaje agrietado de su cara. Las capas de camisas que llevaba —conté cuatro— probablemente habían empezado siendo de diferentes colores, pero con el tiempo se habían difuminado hasta convertirse en tonos marrones.

—No fue suficiente, ¿verdad? —preguntó.

—Soy el agente Steinbeck —dijo Harry quitándose el sombrero y dando un paso adelante. Le ofreció un apretón de manos, pero lo retiró suavemente al ver los dedos en carne viva y ensangrentados del señor Shaw—. Necesita usted atención médica.

—No la quiero —dijo el señor Shaw. Era difícil calcular su edad, encorvado como estaba por el dolor. ¿Sesenta? ¿Setenta?

Harry miró hacia el centro del terreno.

—¿Cuánta gente ha estado en la escena?

—El detective Comstock —respondí, preguntándome cómo se llevarían él y Harry—. Es el tío que está junto al agujero. Jura que sus tres agentes que acudieron se quedaron fuera de la escena, así que eso deja a los paramédicos para confirmar la muerte y el señor Shaw aquí presentes.

Una furgoneta del Departamento de Investigación Criminal apareció a lo lejos. El equipo de Harry. Este mantuvo su atención en mí mientras aparcaban.

—¿Has visto a la víctima?

Era una pregunta de cortesía. Me había visto volver de la escena del crimen.

—Sí —respondí, masajeándome la frente. La pesadilla de la noche anterior me había robado el sueño profundo, y el horror de la mujer enterrada viva pesaba sobre mí como una losa. Aun así, me reconfortaba ver a Harry. Habíamos trabajado juntos en un caso, la misión de la «asesina del té dulce» que nos llevó a Costa Rica.

Sabía que Harry era un buen agente. El mejor.

—Perfecto —dijo mientras su equipo salía de la furgoneta y empezaba a sacar el material—. Puedes ponernos al tanto del terreno. —Se giró hacia Kyle—. Agente Kaminski, por favor, pida a los agentes del Departamento de Policía Metropolitana que ayuden a mi equipo a colocar las luces del perímetro. Tomaré un radio de cuarenta y cinco metros desde el lugar del enterramiento como la escena principal del crimen.

—Entendido —dijo Kyle, alejándose.

Tuve la impresión de que Kyle quería gritar las órdenes, pero, en su favor, se acercó al trío de policías que estaban al otro lado de la ambulancia y habló en voz baja, señalándonos a Harry y a mí. Las dos agentes miraban a Harry con admiración, y no podía culparlas. Harry era un tío atractivo.

Miró con aprobación los guantes y cubrezapatos que me había puesto.

—Antes de visitar la escena, ¿puedes ayudarme a recoger pruebas del señor Shaw para poder vendarle las heridas?