8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Principal de los Libros

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

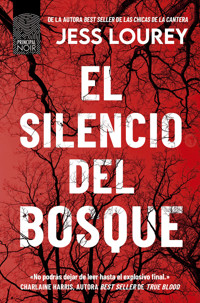

En este idílico pueblo, tu vecino puede ser un asesino. ¿Quién será la próxima víctima? Minnesota, 1977. Para los adolescentes de un pueblo en el que todos se conocen, el verano significa fiestas, nadar en la cantera, ir a la feria del condado y aventurarse en los túneles de la ciudad. Pero para Heather no todo es diversión y juegos. Heather y su amiga Brenda tienen un secreto. Vieron algo en la oscuridad, algo que no pueden olvidar. Juraron no contárselo a nadie, pero su juramento se ve puesto a prueba cuando su amiga Maureen desaparece. A pesar de que es la segunda chica que lo hace en una semana, las autoridades se muestran reacias a investigar. Heather teme que las jóvenes desaparecidas estén relacionadas con lo que presenció aquella noche. Buscando desesperadamente respuestas por su cuenta, descubre que nadie en su comunidad es quien parece ser. Ni la policía, ni los chicos que conoció en la cantera, ni siquiera sus padres. Pero no puede dejar de investigar, porque sabe que esas chicas están en peligro. Además, también sabe que ella es la siguiente. Un true crime superventas internacional

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 453

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.

Queremos invitarle a que se suscriba a lanewsletterde Principal de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exclusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.

Las chicas de la cantera

Jess Lourey

Traducción de Iris Mogollón para Principal Noir

Contenido

Portada

Página de créditos

Sobre este libro

Nota de la autora

Prólogo

Beth

Capítulo 1

Capítulo 2

Beth

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Beth

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Beth

Capítulo 11

Beth

Capítulo 12

Capítulo 13

Beth

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Beth

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Beth

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Beth

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Beth

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Beth

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Beth

Capítulo 50

Beth

Capítulo 51

Beth

Capítulo 52

Capítulo 53

Capítulo 54

Capítulo 55

Capítulo 56

Capítulo 57

Agradecimientos

Sobre la autora

Notas

Página de créditos

Las chicas de la cantera

V.1: abril de 2024

Título original: The Quarry Girls

© Jess Lourey, 2022

© de la traducción, Iris Mogollón, 2024

© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2024

Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.

Esta edición se ha publicado mediante acuerdo con Amazon Publishing, www.apub.com, en colaboración con Sandra Bruna Literary Agency.

Diseño de cubierta: Caroline Teagle Johnson

Corrección: Gemma Benavent, Sara Barquinero

Publicado por Principal de los Libros

C/ Roger de Flor n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10

08013 Barcelona

www.principaldeloslibros.com

ISBN: 978-84-18216-82-4

THEMA: FFL

Conversión a ebook: Taller de los Libros

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.

Las chicas de la cantera

En este idílico pueblo, tu vecino puede ser un asesino. ¿Quién será la próxima víctima?

Minnesota, 1977. Para los adolescentes de un pueblo en el que todos se conocen, el verano significa fiestas, nadar en la cantera, ir a la feria del condado y aventurarse en los túneles de la ciudad. Pero para Heather no todo es diversión y juegos.

Heather y su amiga Brenda tienen un secreto. Vieron algo en la oscuridad, algo que no pueden olvidar. Juraron no contárselo a nadie, pero su juramento se ve puesto a prueba cuando su amiga Maureen desaparece. A pesar de que es la segunda chica que lo hace en una semana, las autoridades se muestran reacias a investigar.

Heather teme que las jóvenes desaparecidas estén relacionadas con lo que presenció aquella noche. Buscando desesperadamente respuestas por su cuenta, descubre que nadie en su comunidad es quien parece ser. Ni la policía, ni los chicos que conoció en la cantera, ni siquiera sus padres. Pero no puede dejar de investigar, porque sabe que esas chicas están en peligro.

Además, también sabe que ella es la siguiente.

Uno de los libros más esperados del año

Un true crime superventas internacional

«Las chicas de la cantera es un crimen real contado en forma de novela y, sin duda, los lectores pasarán noches en vela.»

Bookreporter

«Las chicas de la cantera es una de las novelas de suspense más esperadas del año. Este libro habla sobre la inocencia perdida, las reglas no escritas del silencio en los pueblecitos, lo que los "hombres rotos" hacen a los demás y lo que los niños que se convierten en hombres hacen cuando están en grupo, pero que nunca se atreverían a hacer solos. Y luego está el coraje de una mujer que no piensa permitir que acaben con ella.»

St. Paul Pioneer Press

«Lourey transmite el nerviosismo, el hambre y la inquietud de las adolescentes con un toque de Megan Abbot, a la vez que intensifica constantemente la atmósfera claustrofóbica de un pequeño pueblo de Minnesota de 1977 donde la oscuridad serpentea bajo la superficie.»

Loreth Anne White, autora de The Patient's Secret

«Pocos autores pueden mezclar el miedo genuino que genera una sórdida historia de crimen real con personajes evocadores, tridimensionales, y una prosa hipnótica como Jess Lourey. Lo dice todo: Las chicas de la cantera será uno de los mejores libros del año.»

Alex Segura, autor de Secret Identity, Star Wars Poe Dameron: Caída libre y Miami Midnight

«Jess Lourey es una maestra del thriller, y Las chicas de la cantera es su mejor novela hasta la fecha, tan oscura, retorcida y llena de secretos como los túneles que se esconden bajo las aparentemente idílicas calles de Pantown.»

Chris Holm, autor de The Killing Kind

Para Cindy, la mezcla perfecta de fuego y corazón

Nota de la autora

El FBI define a un asesino en serie como una persona, normalmente varón, que mata a dos o más personas, por lo general mujeres, en situaciones distintas. Aunque los asesinos en serie siempre han existido (te recomiendo que investigues sobre Gilles de Rais si te falta algo de material para tus pesadillas), no llegaron al conocimiento público hasta principios de la década de 1970. Fue entonces cuando la primera oleada de monstruos de renombre —John Wayne Gacy, el asesino del Zodiaco, el hijo de Sam— entró en acción. El historiador Peter Vronsky parte de la hipótesis de que, aunque para que un asesino se convierta en tal deben confluir varios factores (la disposición genética y las lesiones del lóbulo frontal son dos de los más comunes), la Segunda Guerra Mundial fue la responsable de esta edad de oro de los asesinos en serie una generación más tarde.

En concreto, según Vronsky, aunque a todos los soldados estadounidenses que lucharon en la Segunda Guerra Mundial se les adiestró para matar, un pequeño contingente utilizó la tapadera de la violencia sancionada por el Estado para violar, torturar y recoger partes de cuerpos humanos como trofeos. A pesar de que la mayoría de los soldados que regresaron se reintegraron con éxito en la sociedad, algunos llevaron la brutalidad de la guerra a sus hogares y maltrataron a sus familias a puerta cerrada. Esos abusos, que se producían en una cultura que promovía abiertamente la guerra, crearon el terreno fértil del que surgiría la primera gran cosecha de asesinos en serie estadounidenses.

Me interesa profundizar en ello.

Lo escabroso, sin duda, me atrae.

También es cierto que el 70 % de las víctimas de asesinos en serie son mujeres. Ten por seguro que saber que eres una presa aumenta tu interés por el depredador. Desesperada, intentas darle sentido a unos asesinatos en gran medida aleatorios. Confías en que podrás protegerte si eres capaz de comprender la motivación y los patrones de caza. Sin embargo, mi deseo de obtener esta información va más allá del interés morboso o el instinto de conservación.

También hay algo personal.

Nací en una base militar del estado de Washington, ya que mi padre luchó en Vietnam. Cuando le dieron de baja en 1970, nos mudamos al norte de la pequeña ciudad de Saint Cloud, en Minnesota. Encaramada sobre el río Misisipi, era conocida por la Pan Motor Company, una empresa automovilística que fracasó de forma estrepitosa; su granito rojo y gris, que se utilizaba en lápidas y prisiones de todo el país; sus dos universidades, y un correccional de aspecto medieval rodeado por un enorme muro de piedra, que era el segundo más grande del mundo construido por reclusos (la Gran Muralla China es el primero).

Tres asesinos andaban sueltos por Saint Cloud cuando yo era pequeña.

Solo capturaron a dos.

Ahí está la auténtica razón por la que busco información sobre asesinos en serie: para dar sentido a mi infancia, para ayudarme a entender el miedo en mi comunidad y en mi hogar.

Esto es lo que descubrí sobre los depredadores que aterrorizaban Saint Cloud en los años setenta.

Charles LaTourelle

En octubre de 1980, Catherine John y Charles LaTourelle eran los gerentes de una pizzería de la Universidad Estatal de Saint Cloud. Una noche, LaTourelle se emborrachó y decidió visitar el restaurante después de la hora de cierre. Se escondió en el sótano y vomitó por la borrachera. Cuando Catherine John pasó por su escondite camino de cerrar, LaTourelle la apuñaló veintiuna veces y luego la violó. Después arrojó su cuerpo al cercano río Misisipi y regresó al lugar del crimen para limpiar la sangre de ella y su propio vómito. Cuando otro trabajador lo vio, LaTourelle llamó a la policía para confesar.

Mientras cumplía condena por el asesinato de Catherine John, reveló que no había sido la primera vez.

El 14 de junio de 1972, cuando era un repartidor de periódicos de diecisiete años, disparó y mató a Phyllis Peppin en su casa. Confesó que estaba obsesionado con ella y que entró con la intención de violarla. El marido de Peppin fue el principal sospechoso hasta la confesión de LaTourelle en 1999.

Asesino número 2

Dos años después del asesinato de Phyllis Peppin, el Día del Trabajo de 1974, Susanne Reker, de doce años, y su hermana Mary, de quince, pidieron permiso para ir al cercano centro comercial Zayre a comprar material escolar. Era un paseo que habían hecho muchas veces, y eran chicas responsables. Susanne tocaba el violín y quería ser médica. Mary quería ser profesora de mayor. Ambas eran aparentemente felices y tenían un hogar estable, por eso sorprendió que, poco antes del Día del Trabajo, Mary hubiera escrito en su diario: «Si muero, pido que mi hermana herede mis peluches. Si me matan, que encuentren a mi asesino y se haga justicia. Tengo razones para temer por mi vida y lo que pido es importante».

Las hermanas nunca volvieron de su paseo.

Sus cadáveres se descubrieron casi un mes después en una cantera de Saint Cloud. Ambas habían muerto como consecuencia de múltiples puñaladas. Las autoridades creyeron que el asesino o asesinos eran jóvenes y conocían a las chicas. Unos días antes de la desaparición de las hermanas Reker, Lloyd Welch, un feriante de diecisiete años, agredió sexualmente a una mujer de Saint Cloud en la misma cantera. Siete meses más tarde, secuestró y asesinó a dos jóvenes hermanas de Maryland, Sheila y Katherine Lyon.

En 2017, Welch fue condenado y comenzó a cumplir una pena de cuarenta y ocho años tras confesar el asesinato de las niñas Lyon, más de cuatro décadas después de los hechos. Nunca se lo acusó de los asesinatos de las hermanas Reker.

Herb Notch, un adolescente del vecindario, trabajaba en el centro comercial Zayre que visitaron las niñas el día de su desaparición. Dos años después de que sus cuerpos se encontraran en las canteras, Notch y un cómplice robaron en el Dairy Bar de Saint Cloud y secuestraron a la chica de catorce años que trabajaba en el mostrador. La condujeron a una gravera a las afueras de Saint Cloud, le cortaron la ropa del mismo modo que se la habían quitado a Mary, la agredieron sexualmente, la apuñalaron, la cubrieron de maleza y se marcharon. Esta heroica chica se hizo la muerta hasta que Notch y su cómplice se fueron, y luego consiguió caminar casi un kilómetro en la oscuridad hasta encontrar la casa más cercana.

Identificó a Notch, que cumplió diez de los cuarenta años de condena por el crimen. Tras su puesta en libertad, se lo acusó de otras dos agresiones sexuales. A pesar de las similitudes entre sus crímenes y los asesinatos de las hermanas Reker, a Herb Notch tampoco se lo acusó nunca de estos últimos. Murió en 2017 sin confesar.

Joseph Ture

En 1978, Joseph Ture irrumpió en la casa rural de Alice Huling, en Saint Cloud, y acabó con su vida y la de tres de sus hijos. El cuarto, Bill, sobrevivió al quedarse inmóvil debajo de la ropa de cama después de que dos balas no lo alcanzaran por poco. Tuvo la sangre fría de correr a casa de un vecino cuando Ture abandonó el lugar. Los agentes del comisario detuvieron a Ture para interrogarlo cuatro días después del asesinato de los Huling. Aunque en ese momento no lo sabían, en el registro de su coche encontraron el arma con la que había apaleado a Alice, así como el Batmóvil de juguete de Bill. También hallaron una lista de nombres y números de teléfono de mujeres.

Los ayudantes del comisario lo dejaron en libertad a pesar de dudar de la veracidad de su declaración.

Posteriormente, asesinó al menos a dos mujeres más: Marlys Wohlenhaus en 1979 y Diane Edwards en 1980. No fue hasta 1981 cuando se lo acusó formalmente y se le declaró culpable de un delito: secuestrar y violar a una joven de dieciocho años y luego a otra de trece en incidentes separados. Diecinueve años más tarde, gracias a un impresionante trabajo a posteriori que realizó la Unidad de Casos Sin Resolver de la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota, finalmente se lo acusó de los asesinatos de Huling.

Ya son dos —y potencialmente tres— los asesinos en serie que operaban en Saint Cloud en los años setenta.

Basta una mínima investigación para comprobar que estos asesinos no tenían nada de especial. Eran trenes de una sola vía, hombres sin fuerza suficiente para pedir la ayuda que tan claramente necesitaban. La misma valoración puede hacerse en gran medida del trabajo de investigación inicial en torno a los asesinatos.1 Se tardó casi treinta años en descubrir al asesino de Phyllis Peppin, y eso solo fue posible gracias a su confesión espontánea en prisión, no al trabajo de los detectives. No se acusó a nadie del asesinato de las hermanas Reker,2 y Bill Huling tuvo que esperar hasta el año 2000 para ver justicia por el asesinato de su familia en 1978.

Saber que los asesinos no merecían atención me sorprendió y alivió a la vez. Sus crímenes no tenían ningún tipo de sentido y no se encontraría ninguna sensación de seguridad al estudiar su motivación y comportamiento. Eran, simplemente, criaturas destrozadas. Para dar sentido a esta época inquietante, para localizar a personas complejas y convincentes, tuve que fijarme en aquellos a quienes asesinaron, en los amigos y familiares que dejaron atrás y en los residentes que lucharon por construir una vida en una comunidad con tantos depredadores activos.

Las mujeres y niños fallecidos eran queridos. Sus familiares y amigos son los únicos que pueden comprender la profundidad de su dolor, el trabajo eterno para dar sentido a la pérdida, el hecho de que una violencia que no vieron venir y que no merecían haya moldeado su mundo. No me atrevería a contar su historia. Lo que sí puedo hacer es compartir la experiencia de salir de un hogar inseguro para entrar en una ciudad donde varios asesinos en serie andaban sueltos.

También puedo narrar una historia sobre las formas inesperadas de la justicia.

Prólogo

Aquel verano, el verano de 1977, todo tenía aristas.

Nuestras risas, las miradas de reojo que nos lanzábamos y recibíamos. Incluso el aire era cortante. Supuse que se debía a que estábamos creciendo. Puede que la ley no lo reconozca, pero a los quince años eres una niña y a los dieciséis, una mujer, y no tienes mapa que te guíe de un país al otro. Te lanzan desde el aire junto con una bolsa de brillo de labios Kissing Potion y blusas sin hombros. Mientras caes en picado, intentando soltar el paracaídas y agarrar la bolsa al mismo tiempo, te gritan que eres guapa, como si te estuvieran dando un regalo, alguna clave vital, pero en realidad solo pretenden distraerte para que no tires de la cuerda.

Las chicas que aterrizan rotas son presa fácil.

Si tienes la suerte de caer de pie, tus instintos te gritan que salgas disparada hacia los árboles. Sueltas el paracaídas, recoges la bolsa del suelo (seguro que contiene algo que necesitas) y echas a correr como alma que lleva el diablo, con la respiración entrecortada y la sangre corriendo por las venas, porque aquí también se lanzan chicos que son hombres. Solo Dios sabe lo que han metido en sus bolsas, pero no importa, porque hacen cosas terribles en grupo, cosas que nunca se atreverían a hacer solos.

No cuestioné nada de eso, no en aquel momento. Simplemente, formaba parte del crecimiento de una niña en el Medio Oeste y, como he dicho, al principio pensé que por eso todo era tan intenso y peligroso: corríamos para sobrevivir a la carrera de campo abierto que era pasar de niña a mujer.

Pero resulta que la gravedad no se debía a que estuviéramos creciendo.

O no solo se trataba de eso.

Lo sé porque tres de nosotros no crecieron.

El año anterior, 1976, había sido como un ser vivo. Estados Unidos se había erguido en pose de Superman, con una gloriosa bandera roja, blanca y azul a modo de capa, que ondeaba tras él, y unos fuegos artificiales que explotaban en lo alto y llenaban el mundo de olor a yesca quemada y azufre. No solo todo era posible, nos dijeron, sino que nuestro país ya lo había conseguido. Los adultos se felicitaban a menudo durante el Bicentenario. ¿Por qué? No lo sabíamos. Seguían viviendo sus mismas vidas, iban a sus trabajos de rueda de hámster, organizaban barbacoas y hacían muecas por las latas húmedas de cerveza Hamm’s y el humo azul brumoso de los cigarrillos. ¿Los volvía un poco locos atribuirse algo que no se habían ganado?

En retrospectiva, creo que sí.

Y creo que, con todo su horror, 1977 fue el año más sincero.

«Tres jóvenes de Pantown muertas».

Sus asesinos a plena vista.

Todo comenzó en los túneles.

Ya lo verás.

Beth

—Oye, Beth, ¿te vas a pasar por la cantera esta noche?

Elizabeth McCain estiró los brazos doloridos por encima de la cabeza hasta que le crujieron los hombros. Era una sensación exquisita.

—Tal vez, no sé. Mark vendrá.

Karen la miró con picardía.

—Oooh, ¿vas a darle lo bueno?

Beth se recogió el pelo detrás de las orejas. Llevaba todo el verano planeando romper con Mark, pero compartían el mismo grupo de amigos. Le había parecido más fácil dejar que las cosas siguieran su curso hasta que tuviera que marcharse en tres semanas. Se iba a la Universidad de Berkeley con una beca completa. Sus padres querían que fuera abogada. Esperaría a decirles que se dedicaría a la enseñanza hasta que, bueno, hasta que necesitaran saberlo.

Lisa apareció en el comedor.

—Dos especiales de medianoche, uno de beicon y otro de jamón —gritó a la cocina. Miró a Beth, que estaba a punto de salir, y a Karen, que estaba a su lado—. Veo que nos abandonas cuando más te necesitamos. Oye, ¿irás a la cantera por la noche?

Beth sonrió, lo que acentuó su sobremordida. Por supuesto, sus dos compañeras de trabajo estaban preguntando por la fiesta. Jerry Taft estaba de permiso y visitaba a su familia en Pantown. Sus fiestas en las canteras eran legendarias: cubos de basura rebosantes de wapatuli, música que molaba en las costas pero que no llegaría a las ondas del Medio Oeste hasta dentro de seis meses y saltos atrevidos desde los acantilados de granito más altos a las piscinas que había debajo, algunas a más de treinta metros de profundidad. No había un descenso gradual, sino una cavidad insondable y dolorosa excavada en la tierra, una herida en la que el agua fría se filtraba para llenarla como si fuera sangre.

Desde que Jerry Taft se había alistado en el ejército el otoño anterior, las fiestas en la cantera ya no eran lo mismo. Sin embargo, esta noche había prometido una gran juerga, una gran celebración antes de regresar a la base. A Beth no le gustaban demasiado las fiestas; estaba deseando pasar una noche tranquila en el sofá con palomitas de maíz y Johnny Carson, pero sería fácil convencer a Mark de que fuera. Tal vez redescubrirían la pasión que los unió en un principio.

Se decidió.

—Sí, allí estaré —respondió mientras se desataba el delantal y lo guardaba en su cubículo junto con el bolígrafo y la libreta—. Nos vemos al otro lado.

Lisa y Karen no estarían libres hasta las dos de la madrugada, hora en la que cerraba el restaurante Northside de Saint Cloud, pero la fiesta —una fiesta de Jerry Taft— aún continuaría. Beth tarareaba mientras salía a la húmeda tarde de principios de agosto. Le dolían los pies por haber hecho doble turno y le sentó bien respirar un aire que no estuviera impregnado de grasa de freidora y humo de cigarrillo.

Se detuvo en el aparcamiento para mirar a través del enorme ventanal del restaurante. A partir de las nueve de la noche, el restaurante se llenaba de chavales que iban a llenarse la barriga con el almidón y la grasa que necesitarían para sobrevivir a una noche bebiendo. Karen llevaba tres platos en cada brazo. Lisa tenía la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta. Beth la conocía lo suficiente para reconocer cuándo se estaba riendo para conseguir propina.

Beth sonrió. Las echaría de menos cuando se fuera a la universidad.

—¿Necesitas que te lleve?

Dio un respingo, con la mano en el pecho. Se relajó al ver de quién se trataba, pero entonces el miedo la sacudió en la base de la garganta. Había algo raro en él.

—No. Estoy bien. —Intentó poner una cara agradable—. Gracias, de todos modos.

Beth se metió las manos en los bolsillos y agachó la cabeza con la intención de volver a casa lo más rápido posible sin que pareciera que corría. Él había estado sentado dentro de su coche, con las ventanillas bajadas, mientras esperaba a alguien. A ella no, desde luego. El miedo regresó y, esta vez, le llegó al estómago. Diez metros tras ella, la puerta de la cafetería se abrió y liberó los ruidos del interior: risas, murmullos y el sonido metálico de los platos. Inhaló una oleada de grasa de freidora que de repente olía tan bien que le entraron ganas de llorar.

Eso lo decidió todo. Se giró para entrar en el restaurante. ¿A quién le importaba si él pensaba que era rarita? Pero entonces, tan rápido como una mordedura de serpiente, salió del coche, se colocó junto a ella y la agarró del brazo.

Ella se soltó.

—Oye —dijo, levantando las manos, con voz grave pero entrecortada. ¿Estaba excitado?—, intento ser amable. ¿Tienes algún problema con los tíos amables?

Él se rio, y el nudo en el estómago se convirtió en una coz. Volvió a echar un vistazo a la cafetería. Lisa miraba por la ventana. Parecía observarla fijamente, pero era una ilusión. Había demasiada luz dentro y demasiada oscuridad en el exterior.

—Me he dejado algo en la cafetería —soltó Beth, que se apartó de él con el corazón desbocado—. Vuelvo enseguida.

No sabía por qué había añadido esa última parte, de dónde había venido el impulso de tranquilizarlo. No tenía intención de regresar. Se quedaría dentro hasta que Mark fuera a buscarla. Joder, estaba deseando cambiar ese lugar por California. Al darse la vuelta, vio de reojo a ese hombre que había visto tantas veces.

Él sonreía y su cuerpo estaba relajado.

Pero no, algo no iba bien. El hombre se retorcía y juntaba los músculos. Seguía sonriendo como si no pasara nada cuando le hundió el puño en la garganta, le cerró el paso al aire y la dejó sin voz.

Solo le cambió la mirada. Sus pupilas se dilataron, como unos charcos enormes que se agrietaban cual yemas negras y se derramaban en sus iris. Por lo demás, mantenía aquella sonrisa serena, como si le hubiera preguntado por el tiempo o le hubiera aconsejado sobre una buena inversión.

«Qué raro», pensó ella mientras se desplomaba hacia el suelo y su cerebro facilitaba el camino.

Capítulo 1

La batería me hacía ser algo mejor.

Algo completo.

«Bum, bum-bum. Bum, bum-bum. Bum bum bam».

Justo delante de mí, Brenda aullaba en el micrófono y aporreaba la guitarra como si hubiera nacido para ello. Parecía que un foco brillara sobre ella incluso dentro del cochambroso garaje de Maureen. De repente, se echó la guitarra eléctrica a la espalda, con la correa ceñida al culo.

«Yeah, you turn me on…».

Sonreí y grité con ella mientras me clavaba los palos en la piel. A mi derecha, Maureen acunaba su bajo con la cabeza ladeada, formando una especie de refugio privado donde solo estaban la música y ella. Un profesor le había dicho una vez que le recordaba a Sharon Tate, pero que ella era más guapa. Maureen lo había mandado a la mierda.

Sonreí al pensar en ello mientras seguía el ritmo palpitante de Maureen, sus líneas de bajo entretejidas y resplandecientes con golpes de percusión, cada uno tan gutural y fuerte que casi los veía golpear el aire. Últimamente, Maureen no había sido ella misma. Estaba muy nerviosa, con la mirada perdida, y llevaba un anillo de oro nuevo y caro de Black Hills que juraba haberse comprado con su propio dinero. Pero cuando tocábamos, cuando hacíamos música juntas, me olvidaba por completo de cómo estaban cambiando las cosas.

Entraba en un mundo diferente.

Has tenido que sentirlo alguna vez, cuando una canción alegre suena de repente en la radio y estás al borde de algo. Estás conduciendo, con las ventanillas bajadas hasta los topes, una brisa cálida te besa el cuello y el mundo te sabe a esperanza y a cielo azul. «¡Sube el volumen!». No puedes evitar mover las caderas. Madre mía, es como si se hubiera escrito para ti, como si fueras guapísima y querida, y el planeta entero estuviera en orden.

Pero hay algo que no te dicen: esa sensación mágica en la que te sientes el rey o la reina del mundo es un millón de veces mejor cuando eres tú quien toca.

Puede que incluso mil millones.

La peliverde Maureen llamaba Valhalla a esa sensación, y tenía suficiente actitud para salirse con la suya cuando decía cosas así. Antes de mi accidente, nuestras madres habían sido mejores amigas. Bebían Sanka y fumaban Kools mientras Maureen y yo nos mirábamos a través de la cuna portátil. Cuando se nos quedó pequeña, nos dejaron jugar en el salón y, finalmente, nos enviaron a los túneles. Así era la vida en Pantown. Luego mamá cambió, la señora Hansen dejó de venir y a Maureen le salieron tetas. De repente, los chicos la trataban diferente, y no hay nada que hacer cuando te tratan diferente, excepto actuar en consecuencia.

Tal vez eso explicaba los recientes cambios de humor de Maureen.

Incluso antes, ella siempre había sido un terremoto cuando se terminaba el verano. Nunca se quedaba quieta, corría para aprovechar todo lo bueno antes de regresar a la rutina. Aunque ella era así todo el año: temblaba con algo eléctrico y un poco aterrador, al menos para mí. Brenda, en cambio, era una de esas chicas que uno sabía que sería madre algún día. No importaba que fuera la más joven de su familia: había nacido con las raíces bien hundidas en la tierra y hacía que te relajaras simplemente con estar a su lado. Por eso las tres formábamos un grupo tan bueno: Brenda, nuestra cantante y guitarrista, Maureen, nuestra bruja Stevie Nicks, que hacía de corista y tocaba el bajo, y yo, que mantenía el norte con la batería.

Pasábamos a otro plano cuando tocábamos, incluso cuando hacíamos versiones, que era casi siempre. Nos llamábamos The Girls y las primeras canciones que aprendimos fueron «Pretty Woman», «Brandy» y «Love Me Do», en ese orden. Las interpretábamos lo suficientemente bien como para que se reconociera la melodía. Brenda se imaginaba los primeros compases y yo marcaba un ritmo constante. Le ponías la letra, bailabas como si supieras lo que hacías y la gente estaba contenta.

Al menos, las dos únicas personas que nos habían visto tocar lo estaban.

No importaba que fueran mi hermana pequeña, Junie, y nuestro amigo Claude. Ambos se sentaban delante del garaje durante casi todos nuestros ensayos, incluido el de hoy.

—¡Aquí viene, Heather! —gritó Brenda por encima del hombro.

Sonreí. Se había acordado de mi solo de batería. A veces los hacía de forma espontánea, como cuando Maureen fumaba a escondidas o Brenda olvidaba la letra, pero este era de verdad. A propósito. Lo había ensayado hasta la saciedad. Cuando lo toqué, abandoné mi cuerpo, el garaje, el planeta Tierra. Fue como si me prendiera fuego y me apagara al mismo tiempo. (Nunca lo admitiría en voz alta. No era Maureen).

Se me aceleró el corazón en anticipación mientras seguía el ritmo.

La canción era «Hooked on a Feeling», de Blue Swede. No debería haber tenido un solo de batería, pero ¿quién iba a decirnos lo contrario? Éramos tres adolescentes que tocaban rock en un garaje de Saint Cloud, Minnesota, en un cálido día de principios de agosto, con un verde veraniego tan intenso que te lo podías beber.

Parpadeé rápidamente ante una punzada pasajera: la sensación de estar volando demasiado alto, de sentirme demasiado bien, de ser demasiado grande para el mundo. Más tarde me preguntaría si fue eso, nuestra audacia, nuestra alegría, lo que nos maldijo, pero entonces era demasiado feliz para detenerme.

Maureen se echó el pelo al hombro y me dedicó una sonrisa ladeada. Esperaba que fuera una señal de que iba a seguirme hasta la puerta del solo. A veces lo hacía. Cuando lo tocábamos juntas, era realmente increíble. Brenda incluso se quedaba para vernos.

Pero ese no era el motivo por el que Maureen gesticulaba. De hecho, no me sonreía a mí en absoluto.

Una sombra había aparecido en la calzada.

Al estar en la parte trasera, tuve que esperar hasta que mostró el rostro.

Capítulo 2

El tío al que Maureen le había sonreído tenía una cara normal si no lo conocías. Pelo castaño desgreñado y unos ojos color avellana demasiado juntos, como los agujeros de una bola de bolos. Me había parecido guapo en primaria. Muchas lo pensábamos. Fue el primer chico en Pantown en tener coche. Además, era mayor. Demasiado mayor. Al menos, eso le había dicho a Maureen cuando me preguntó hace un par de días qué pensaba de él.

«¿Heinrich? ¿Heinrich el pervertido? Es tonto».

«Mejor tonto que aburrido», había dicho ella con una risa cantarina.

Debería haber adivinado que acabaría apareciendo en nuestros ensayos, dada la pregunta y el cuidado de más que había puesto en su aspecto, con el pelo siempre rizado y los labios brillantes.

Heinrich —Ricky— se acercó al centro de la puerta abierta del garaje, lo que nos permitió ver su pecho desnudo y desaliñado por encima de unos pantalones tan cortos que casi se le veían las pelotas. Le sonreía por encima del hombro a alguien que estaba a la vuelta de la esquina. Probablemente a Anton Dehnke. Ricky y Ant habían pasado mucho tiempo juntos últimamente con un chico nuevo llamado Ed, que no era de Pantown y que Maureen juraba que «estaba buenísimo», al que yo aún no conocía.

Brenda siguió cantando a pesar de que Maureen había dejado de tocar el bajo en cuanto había visto a Ricky. Justo antes de mi solo de batería. Brenda siguió durante unos compases más y me dedicó una sonrisa de disculpa antes de dejarlo también.

—No paréis por nuestra culpa —dijo Ricky en medio del silencio repentino, y volvió a mirar a la persona con la que había venido antes de soltar una risita que sonó como dos trozos de papel de lija frotándose. Le llamaban «el pervertido» porque siempre pellizcaba el culo a las chicas y luego se reía con aquella risa seca. Su acto de manosear nunca había sido bonito, pero era asqueroso ahora que tenía diecinueve años y seguía en el instituto debido a sus dificultades de aprendizaje. (Cualquiera que asistiera a la iglesia de san Patricio conocía la fiebre alta que Ricky había sufrido a los nueve años. Habíamos hecho una colecta de donativos para su familia).

—Que te den —le replicó Maureen, coqueta, mientras se levantaba la correa del bajo por encima de la cabeza y apoyaba el instrumento en su soporte.

—Ya te gustaría —dijo Ricky, con una sonrisa ladeada y traviesa. Se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros.

Brenda y yo intercambiamos una mirada y ella se encogió de hombros. Hice retumbar la batería, con la esperanza de que volviéramos al ensayo.

—Ant, ¿qué coño haces ahí fuera? —preguntó Ricky hacia la parte delantera del garaje—. Deja de merodear como un bicho raro y ven aquí.

Un momento después, Anton apareció con aspecto sudoroso y avergonzado. Me pregunté por qué no había entrado con él desde el principio. Al menos, llevaba una camiseta azul y lisa por encima de unos pantalones cortos de gimnasia, unos calcetines de tiras amarillas hasta las rodillas y unas zapatillas de deporte. Tenía los ojos azules —uno más grande que el otro, como si fuera Popeye entrecerrando los ojos— y la nariz ancha como la del Señor Potato, esa naranja con orificios nasales. Pero tenía una boca bonita, con los dientes rectos y blancos y los labios carnosos y suaves. Ant estaba en un curso por encima del mío, pero, como todos nosotros, era un niño de Pantown, lo que significaba que lo conocíamos mejor que su propia abuela. En general era simpático, aunque tenía un lado mezquino. Supusimos que lo había heredado de su padre.

Ant permaneció unos segundos de pie cerca de un Ricky descamisado y de una Maureen con ojos brillantes, rígido e incómodo como el signo de exclamación al final de «¡tonto!». Cuando ninguno de los dos dijo nada, se escabulló hacia un lugar oscuro dentro del garaje, se apoyó en la pared y se apretó contra mi póster favorito, en el que la batería de Fanny, Alice de Buhr, te sonreía a medias con la boca abierta, como a punto de contarte un secreto.

Lo fulminé con la mirada. Para mi sorpresa, se sonrojó y se miró las zapatillas.

—Sonáis bien, chicas —dijo Ricky, que sorbió entre dientes—. Quizá lo bastante para subir al escenario.

—Lo sabemos —espetó Maureen, que puso los ojos en blanco y se escabulló de debajo de su brazo.

—¿Sabías que te he conseguido un concierto? —dijo Ricky mientras se rascaba el pecho desnudo. El sonido que produjo al hacerlo resonó con fuerza en el garaje, y un gesto de regodeo se le dibujó en la cara.

—No has sido tú —contradijo Ant desde las sombras—. Ha sido Ed.

Ricky se abalanzó sobre él con la mano levantada, con la intención de darle un guantazo, y Ant se encogió a pesar de que los separaba metro y medio de distancia. Entonces Ricky se rio como si solo hubiera sido una broma. Se sopló los nudillos y los pulió sobre una camisa imaginaria, antes de dirigirse a Maureen.

—A Ed y a mí se nos ha ocurrido la idea juntos. Seremos vuestros cománagers.

—No… —La frase se me congeló en la boca. Estaba a punto de decir que no buscábamos un mánager y que estábamos muy seguras de que no queríamos tocar delante de extraños, pero la forma en la que todos se giraron en mi dirección hizo que se me secara la boca. Me eché el pelo hacia delante para ocultar mi deformidad. Un hábito.

Por suerte, Brenda estaba allí.

—Solo tocamos para divertirnos —dijo—. Eso es todo.

—¿Crees que sería «divertido» tocar en el recinto ferial del condado de Benton? —preguntó Ricky—. Porque mi amigo Ed y yo estábamos trabajando allí, montando el escenario, y hemos oído que los teloneros de Johnny Holm se han retirado en el último momento. Necesitan un grupo que los sustituya. Las actuaciones son el viernes y el sábado. No pagan, pero tiene buena exposición. Seríais como las Runaways de Pantown. ¡Las Pantaways! —Soltó su risa áspera otra vez.

No quería decirle que me encantaban las Runaways casi tanto como Fanny. No quería decirle nada. Pero ya era demasiado tarde. Lo vi en la cara de Maureen mientras giraba alrededor de Brenda, suplicante.

—Oh, chicas —dijo, con las manos entrelazadas a modo de súplica mientras daba saltitos—. Por favor, tenemos que hacerlo. Podrían descubrirnos.

Brenda seguía con la guitarra colgada. Se giró hacia mí.

—¿Qué te parece?

Su voz era uniforme, pero le brillaban los ojos. Ella también quería hacerlo.

Fruncí el ceño.

—Vamos, Heather —dijo Maureen, con la voz melosa por la súplica.

—Podemos hacer una actuación, ¿no? Solo la primera y, si no nos gusta, no haremos la segunda.

Miró a Ricky, que había apretado la mandíbula. No le gustaba esa idea, ni que Maureen decidiera si íbamos y cuándo. Nos estaba ofreciendo un regalo y teníamos que aceptarlo, era todo o nada. Maureen y Brenda debieron de interpretar lo mismo, porque encogieron los hombros.

Exhalé con los labios apretados.

—Vale —dije con toda la descortesía humanamente posible.

La idea de tocar delante de una multitud me aterrorizaba, pero no quería decepcionar a Brenda y Maureen. No se trataba solo de que fueran mis amigas y mis compañeras de grupo. Últimamente, el año que nos separaba —ellas iban a pasar a penúltimo año, yo estaba en segundo— se había convertido en un cañón infranqueable, y en su lado destacaban los chicos, las faldas cortas y el maquillaje. Yo no sabía cómo cruzar, así que hacía todo lo posible por fingir que ya estaba allí.

—Pero vamos a tocar una canción original —exigí—. No solo versiones.

Claude me sonrió y yo le devolví la sonrisa. Aparte de su altura —tenía la misma edad que yo, pero era uno de los chicos más grandes de nuestro curso; más alto que la mayoría de los padres—, al menos él no había cambiado. Claude era el tío alto de siempre, tan fiable como un reloj (e igual de emocionante). Para ser justos, era guapo. Cuando sonreía, era idéntico a Robby Benson de Ode to Billy Joe.

—Sí, da igual —dijo Ricky, que intercambió una mirada iracunda con Anton—. A mí me la trae floja lo que toquéis. Solo intento ayudaros a conseguir vuestra gran oportunidad. Pensé que estaría bien.

Maureen corrió a plantarle un beso en la mejilla a Ricky.

—¡Gracias! Estamos muy agradecidas.

Ese comportamiento, la risita, el coqueteo, eran exactamente el tipo de cambios a los que me refería. Mientras que Brenda siempre había sido despreocupada, Maureen era feroz, o al menos solía serlo. Una vez, en primaria, pilló a unos chicos mayores metiéndose con Jenny Anderson. Los niños de Pantown habíamos crecido sabiendo que nuestro trabajo era cuidar de Jenny, asegurarnos de que llegara a tiempo al autobús y de que tuviera alguien con quien sentarse a la hora de comer, pero Maureen era la única que se atrevía a luchar por ella. Un grupo de chicos de la zona norte había empujado a Jenny del columpio y la había insultado cuando lloró. Maureen se abalanzó sobre ellos como el demonio de Tasmania. Los pateó, les escupió y les mordió hasta que los matones huyeron.

Creo que más que hacerles daño, los asustó.

Jenny no era la única a la que Maureen cuidaba. Cualquier desvalido valía, incluso yo. Si a alguien se le ocurría burlarse de mi deformidad en su presencia, ella se le echaba encima. Por eso su efusividad me puso enferma. No celosa. Me dio asco. Tomé una baqueta y la dejé caer contra el pedal como por accidente. Maureen se apartó de Ricky.

—Deberíamos ensayar, entonces, ¿no? —dije.

—O podríamos dar una vuelta —propuso Ricky—. A ver si tienen más trabajo para nosotros en el recinto ferial. Tal vez podamos conseguir algo de hierba.

Los ojos de Ant se deslizaron hacia mí.

—Recuerda quién es el padre de Cash, tío.

—No me digas, claro que lo recuerdo —contestó Ricky, pero me di cuenta de que lo había olvidado. Su bocaza se había adelantado a su cerebro. Otra vez. Ricky era el mediano nebuloso de una docena de niños, siempre tratando de que lo escucharan, de que se le viera. Mi padre decía que era una pena que no hubieran nacido en una granja, donde habrían sido útiles. Mientras no se metieran en líos, papá decía que estaba bien tener tantos hijos. Algunos de los chicos incluso podrían acabar en la escuela técnica, comentó.

—Pero no importa —continuó Ricky—. Es hora de hacer algo interesante.

Agarró a Maureen y la sacó del garaje. Ella se puso bizca y nos dedicó una mueca bobalicona, como si estuviera protagonizando una estúpida comedia en el papel de la siempre sufrida esposa. El agarre de Ricky era tan fuerte que la piel de alrededor de su brazo se puso blanca.

—Me alegro de verte, Heather —dijo Ant con timidez antes de seguir a Ricky. Había olvidado que todavía estaba allí. Arrugué la nariz porque ¿a qué venía aquel comentario? No era la única que se encontraba en el garaje y, además, lo había visto dos días antes. Era un barrio pequeño.

Tuve un recuerdo fugaz: Ant se había quedado dormido en un simposio de nuestro colegio el invierno pasado y había emitido un gemido por accidente. Intentó toser para disimularlo, pero los que estábamos sentados cerca lo oímos. Después, se burlaron de él sin piedad, aunque podría haberle pasado a cualquiera. Al recordarlo, volví a sentirme mal por él.

Brenda se descolgó por fin la guitarra y la dejó en el atril.

—Creo que ya hemos ensayado suficiente por hoy.

—¿Cuánta gente va a la feria del condado? —pregunté. Empezaba a asimilar lo que había aceptado.

Claude percibió mi temor enseguida.

—Sonáis muy bien —dijo, y asintió de forma alentadora—. Muy bien. Estáis listas. ¿Vais a tocar «Jailbreak Girl» como canción original?

—Tal vez. —Metí las baquetas en un estuche del set—. Recoge, Junie. Es hora de volver a casa.

—Pero no he podido tocar la pandereta —se quejó mientras parpadeaba.

Junie era otro aspecto de mi vida que estaba cambiando. Hasta hacía poco, había sido mi hermana pequeña, con énfasis en lo de «pequeña», toda una Pippi Calzaslargas con su pelo y las pecas, además de descarada con creces. Pero, al igual que Maureen, había empezado a crecer pronto (y de forma injusta, si me preguntabas a mí, que tenía el pecho plano). Últimamente me recordaba a un zorro. En parte se debía a su cabello pelirrojo, claro, pero había algo más, algo fluido y astuto en la forma en que empezaba a moverse. Me ponía los pelos de punta.

—Lo siento, J —dije, y era cierto. Había estado tan callada como le había pedido, y le había prometido que podría tocar con nosotras si lo estaba—. ¿La próxima vez?

Un coche pasó por fuera y tocó el claxon. Todos saludamos, sin molestarnos en mirar. Sería un padre, un profesor o un vecino.

Brenda se acercó y rodeó a Junie con el brazo, exactamente igual que Ricky había hecho con Maureen.

—Esos pardillos que han pasado por aquí lo han estropeado todo, ¿verdad? ¿Qué tal si vengo este fin de semana y las tres practicamos nuestras sonrisas?

Hacía unas semanas que Claude me había dicho que tenía una sonrisa bonita. Lo había comprobado al llegar a casa, y no estaba exactamente en lo cierto, pero mi boca era mi rasgo menos propenso a hacer llorar a los niños. Pensé que, si practicaba, podría hacerla aún más bonita para que, cuando los chicos me pidieran que sonriera, tuviera algo que ofrecer. Brenda había prometido ayudarme, y Junie había rogado que la incluyéramos, pero hasta ahora habíamos estado demasiado ocupadas con los trabajos de verano y los ensayos.

—¿Lo juras por Dios? —preguntó Junie.

—Claro —contestó Brenda, que se rio entre dientes—. Claude, será mejor que tú también vengas, antes de que todos seamos tan viejos que se nos quede la cara congelada. —Le dio un golpecito a su reloj de pulsera—. El tiempo corre rápido.

Claude gritó, se abalanzó sobre nosotras y empezamos a luchar como cuando éramos pequeños. Brenda me dio una colleja, Claude adoptó su característico papel de monstruo de las cosquillas y Junie pellizcó narices. Seguimos así mientras desenchufábamos las lámparas de lava y cerrábamos juntos el garaje.

Nos estábamos divirtiendo tanto que casi no vi al hombre al volante del coche aparcado al final de la calle, inmóvil, con la cara ensombrecida, que parecía mirarnos fijamente.

Casi.

Beth

No sería exacto decir que Beth no recobró el conocimiento hasta llegar a la celda. La niebla mental se había disipado dos veces mientras viajaba en el asiento del copiloto. Lo suficiente para que una alarma empezara a sonar en su cabeza, su visión se iluminara y un grito se le quedara atascado en la garganta. Él se había acercado y le había apretado el cuello en ambas ocasiones, hasta que se había sumido de nuevo en la oscuridad.

Pero la habitación completamente negra fue el primer lugar en el que despertó del todo.

Era un vacío sin fondo, un espacio tan oscuro que al principio sintió que caía. Estiró las manos y arañó el pegajoso suelo de tierra. Cuando parpadeó, no logró distinguir ninguna forma, solo un negro asfixiante e infinito. Un grito estalló y se arrastró por su garganta como unos anzuelos oxidados. Desesperada por despertar de aquella pesadilla, se puso en pie de un salto y corrió hasta que se estrelló directamente contra la pared. El impacto la hizo caer sobre el trasero y los codos, y probar el sabor salado de su propia sangre le devolvió la sobriedad.

Permaneció tumbada en el suelo helado, con la respiración agitada, y se tocó con cautela. Le palpitaban la parte izquierda de la frente y la nariz, donde se había golpeado contra la pared. Tenía la garganta hinchada y blanda, sensible como un diente expuesto al tacto. Continuó moviendo las manos para centrarse en el aquí, el ahora, lo real. Sus dedos recorrieron las gotas de kétchup que casi parecían un patrón braille sobre la parte delantera de su blusa de la cafetería Northside. Un cliente había golpeado demasiado fuerte el fondo de una botella y había masacrado a los que estaban cerca. ¿Había sido hacía unas horas? ¿Ayer? Parpadeó para no llorar y siguió explorándose con las manos. No podía detenerse o perdería el valor.

La falda. Todavía la llevaba puesta.

Se la subió por las caderas. También llevaba la ropa interior.

Presionó. No le dolía.

El alivio amenazó con ahogarla. Aún no la había violado.

Aún.

Estaba muy oscuro.

Capítulo 3

El barrio de Pantown constaba de seis kilómetros cuadrados de edificios.

Lo había edificado Samuel Pandolfo, un vendedor de seguros que, en 1917, decidió que iba a construir la próxima gran fábrica de automóviles en la vieja Saint Cloud (Minnesota). Su recinto, de veintidós hectáreas, incluía cincuenta y ocho casas, un hotel e incluso un cuerpo de bomberos para sus trabajadores. Y para asegurarse de que llegaran al trabajo, aunque lloviera o nevara, ordenó cavar unos túneles que unieran los talleres y las casas.

Para los que han vivido el invierno de Minnesota, tenía sentido.

La empresa de Pandolfo quebró dos años después de su apertura y dejó los enormes edificios de la fábrica vacíos y a todos los nuevos propietarios sin trabajo. Tuve un profesor de historia, el señor Ellingson, que juraba que lo sabotearon porque sus ideas eran demasiado buenas. Mi padre decía que no era así, que Pandolfo era un pésimo hombre de negocios y que tenía lo que se merecía: diez años de cárcel. En cualquier caso, Pandolfo dejó atrás la fábrica —ahora la fábrica Franklin—, las casas y los túneles subterráneos.

Claude, Brenda y yo vivíamos en un lado de la misma calle de Pantown y Maureen en el otro. La casa de Claude estaba en la esquina, y la de Maureen, que vivía con su madre, justo enfrente. Brenda vivía tres casas más abajo de Claude, en un amplio bungaló marrón con un porche envolvente. Tenía dos hermanos mayores: Jerry, que estaba en el ejército, y Carl, que estaba en un programa veterinario fuera del estado. Junie y yo vivíamos en el extremo opuesto del bloque. Y justo bajo nuestros pies, un laberinto subterráneo conectaba todos nuestros sótanos. Llevábamos una vida normal y feliz en la superficie, pero por debajo de esta nos habíamos convertido en algo diferente: roedores, criaturas que se escabullían en la oscuridad y movían los bigotes.

Sería raro si no hubiéramos crecido con ello.

Aunque a los niños se les permitía, e incluso se les animaba, a jugar en los túneles, nunca pillarías a un adulto allí abajo, a menos que tuviera que llegar a otra casa e hiciera muy mal tiempo, como en la fiesta del pasado enero. Una tormenta de invierno había hecho estragos en el exterior, lo que convirtió a los túneles adyacentes a la fiesta en un lugar ajetreado, iluminado con linternas, caras amables y brazos cargados de fiambreras y ollas de cocción lenta. La fiebre hawaiana estaba arrasando el Medio Oeste, lo que significaba que casi todos los platos contenían piña. Por mí, perfecto. Sobraban las cosas buenas: las castañas de agua envueltas en beicon, las ensaladas de fruta y la gloriosa y chorreante fondue de queso.

Claude había preguntado una vez por qué seguíamos viviendo en Pantown ahora que mi padre era un fiscal de distrito tan importante y nosotros éramos ricos y podíamos mudarnos a cualquier parte. Cuando le transmití su inquietud a él, se rio. Se rio tanto que tuvo que secarse los ojos.

Papá se parecía a un Kennedy. No al famoso que había sido presidente, sino quizá a su hermano menor. Cuando recuperó el aliento, dijo:

—Heather, no somos ricos. Tampoco somos pobres. Pagamos nuestras facturas y vivimos en esta casa, que nos basta, en la casa donde crecí.

Vivir en una casa toda tu vida como mi padre había hecho era algo importante. Era un habitante de Pantown. Nunca conocí a mis abuelos. Ambos murieron antes de que yo naciera. El abuelo Cash incluso, antes de que mamá y papá se casaran. Había luchado en la Segunda Guerra Mundial, aunque volvió a casa después. Tenía un aspecto sombrío en la única foto suya que yo había visto, la que descansaba sobre nuestra chimenea. La abuela Cash parecía más amable, pero había una tirantez alrededor de sus ojos, como si la hubieran engañado demasiadas veces.

Me dirigía a su casa, que ahora era la nuestra, y me detuve con tanta brusquedad que Junie chocó contra mi espalda. Había estado tan preocupada por la próxima feria del condado que no me había dado cuenta de que la entrada estaba vacía hasta que casi fue demasiado tarde.

—¿Qué pasa? —preguntó Junie, y me rodeó—. ¿Papá se ha ido?

Asentí con la cabeza.

—Sí.

Junie suspiró. Era un sonido tan antiguo como las estrellas.

—Iré a mi habitación.

Le di un beso cuando entramos.

—Gracias, June, bichito. Solo será un ratito.

No solo se trataba de que papá cuidara de mamá: una parte de ella permanecía presente cuando estaba cerca, una parte importante que se perdía cuando solo estábamos Junie y yo.

Eso, y que lloraba menos cuando papá estaba en casa.

«El trabajo de una mujer es mantener un hogar feliz», había dicho ella una vez, hacía mucho tiempo.

Esperé a oír el clic de la puerta de Junie en la planta de arriba para ir de puntillas al dormitorio de mamá y papá. Junie ya era lo bastante mayor para no tener que protegerla de esto, pero no había ninguna buena razón para exponernos a las dos cuando yo tenía toda la práctica. Además, a pesar de las inquietantes curvas que aparentemente habían transformado su cuerpo de la noche a la mañana, Junie solo tenía doce años.

Pegué el oído bueno a la puerta de mamá antes de llamar. Había silencio al otro lado.

Toc toc.

Esperé.

Y esperé.

Mamá no contestó. El corazón me dio un vuelco. Que no hubiera llantos era bueno, pero ¿no emitir sonido alguno? La última vez, eso implicó un viaje a urgencias. La sensación de déjà vu fue tan fuerte que alteró la gravedad durante un segundo y me vi obligada a apoyarme en la pared. Una vez, antes de todo esto, mamá me había dicho que si experimentaba un déjà vu, debía hacer algo totalmente fuera de lo normal para romper el hechizo. De lo contrario, me quedaría atrapada en un bucle infinito, reviviendo ese mismo lapso de tiempo una y otra vez. Ella se había agarrado las orejas para sacarlas hacia fuera e inflado las mejillas para demostrar qué tipo de comportamiento bastaría. Me había reído mucho.

Ahora no lo hacía.

Aunque me sentí como si tragase cemento, abrí la puerta de su habitación. Y lo hice rápido.

Mejor acabar con esto de una vez.

Capítulo 4

La línea de su cuerpo era visible bajo las sábanas, inmóvil. Ni siquiera se movía con la suavidad de la respiración. Normalmente se peinaba los rizos y se maquillaba incluso en sus peores días, pero el mechón de pelo oscuro que asomaba por encima de la manta era salvaje. Me lancé hacia delante, aterrorizada al descubrirla fría y pesada.

—¡Mamá! —grité, y la sacudí con las piernas entumecidas.

Ella gruñó, me apartó las manos y se incorporó despacio, con los ojos sombríos.

—¿Qué pasa, Heather? ¿Qué sucede?

El alivio fue repentino y abrumador. Tardé un momento en recuperar la sensibilidad y, con ella, la sangre caliente y acumulada me llenó los oídos con un fuerte oleaje. Me obligué a calmar la voz. Si oía el más mínimo temblor en ella ahora que estaba despierta, atacaría.

—Nada, mamá. Lo siento. —Pensé rápido—. Solo quería decirte que Junie y yo hemos vuelto del entrenamiento.