8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

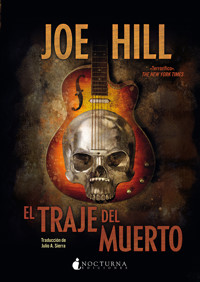

Una vieja gloria del rock compra un fantasma por internet. Unos días después, recibe una extraña caja en su casa... Jude Coyne es una estrella de rock, aunque hace ya tiempo que dejó los escenarios. Vive en una apartada mansión con su novia y su representante, y lo único que aún le divierte es coleccionar objetos relacionados con lo sobrenatural. Todo cambia cuando decide pujar por un fantasma que se subasta por Internet. Días después, le entregan una extraña caja con forma de corazón que contiene el traje del muerto. Al poco tiempo, el espectro se le aparece y Jude comprende una perturbadora verdad: por más que huyas, es muy difícil escapar de un fantasma. En especial si se trata del espíritu de alguien de tu pasado. El traje del muerto es el escalofriante debut de Joe Hill, un éxito de crítica y ventas con el que ganó el premio Bram Stoker de Primera Novela.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 570

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Título original: HEART-SHAPED BOX, A Novel © 2007 by Joe Hill

Publicado por acuerdo con William Morrow,

un sello de HarperCollins Publishers

© de la traducción: Julio A. Sierra, 2025

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Medea, 4. 28037 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: noviembre de 2025

ISBN: 979-13-87690-24-3

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

A mi padre, uno de los buenos

¿Cómo podrían tener destino los muertos?

ALAN MOORE:

La voz del fuego

EL TRAJE DEL MUERTO

1

Jude tenía una colección privada.

Había enmarcado dibujos de los siete enanitos y los había colocado en la pared del estudio, mezclados con sus discos de platino. Eran obra de John Wayne Gacy, que los había hecho mientras estaba en la cárcel y se los había mandado. A Gacy le gustaba la época dorada de Disney casi tanto como abusar sexualmente de niños, y más o menos lo mismo que los discos de su cantante favorito, Jude.

Jude guardaba el cráneo de un campesino al que le habían hecho una trepanación en el siglo XVI para liberarlo de los demonios, y en el agujero del centro de la calavera había colocado su colección de plumas estilográficas.

Tenía también una confesión de una bruja de hacía trescientos años. «Yo hablé con un perro negro que dijo que iba a envenenar mis vacas y que haría que mis caballos enloquecieran y mis hijos enfermaran si no le entregaba mi alma. Le dije que sí, y después de eso le di de mamar de mi pecho».

La quemaron en la hoguera.

Conservaba, además, un lazo, rígido y gastado, que se había utilizado para ahorcar a un hombre en Inglaterra a principios de siglo; el tablero de ajedrez con el que jugaba Aleister Crowley cuando era niño, y una película pornográfica en la que alguien era realmente asesinado durante el acto sexual. De todas las piezas de su colección, esta última era la que más le incomodaba poseer. Había llegado a sus manos a través de un oficial de policía que se ocupó de la seguridad en algunos de sus espectáculos en Los Ángeles. El policía había dicho, con cierto entusiasmo, que el vídeo era enfermizo. Jude lo vio y, desde luego, estuvo de acuerdo. Era enfermizo; y además, de una manera indirecta, también había precipitado el fin del matrimonio de Jude, al que todavía se aferraba.

Muchos de los objetos grotescos y raros de su colección privada se los habían enviado sus admiradores. No era habitual que él mismo comprara algo para su desagradable museo. Pero cuando Danny Wooten, su asistente personal, le dijo que había un fantasma en venta en la red y le preguntó si quería comprarlo, Jude ni siquiera tuvo que pensarlo. Fue como ir a comer a un restaurante, escuchar la recomendación del plato del día y decidir, sin necesidad de mirar la carta, que eso era lo que uno quería. Algunos impulsos no requieren la menor consideración.

El despacho de Danny ocupaba una zona bastante nueva que se extendía en el extremo noreste de las irregulares construcciones de la granja de Jude. En realidad era una ampliación, con una antigüedad de diez años. Con su aire acondicionado, sus muebles modernos y la alfombra industrial de color café con leche, la oficina era fríamente impersonal, y en modo alguno se parecía al resto de la casa. Podría haber pasado por la sala de espera de un dentista si no fuera por la proliferación de carteles que anunciaban conciertos en marcos de acero inoxidable. En uno de ellos se veía un bote lleno de globos oculares que miraban fijamente, con nudos de nervios ensangrentados colgando en la parte de atrás. Era el cartel de la gira «Todos los ojos puestos en ti».

Apenas terminada la obra de ampliación, Jude comenzó a arrepentirse de haberla emprendido. No había querido verse obligado a conducir cuarenta y cinco minutos desde Piecliff hasta una oficina alquilada en Poughkeepsie para ocuparse de sus asuntos profesionales; pero ya pensaba que eso habría sido preferible a tener a Danny Wooten allí mismo, en la casa. Danny y el trabajo de Danny se encontraban demasiado cerca. Cuando Jude estaba en la cocina, oía los teléfonos. A veces las dos líneas instaladas allí sonaban a la vez, y ese ruido le volvía loco. No había grabado ningún disco desde hacía varios años y apenas trabajaba desde que habían muerto Jerome y Dizzy, y con ellos la banda; pero de todos modos los teléfonos seguían sonando y sonando. Se sentía abrumado por el desfile incesante de personas que le robaban su tiempo, por la acumulación interminable de exigencias legales y profesionales, acuerdos y contratos, promociones y apariciones en los medios de comunicación. No soportaba el trabajo de Judas Coyne Inc., que nunca se terminaba, que siempre parecía hallarse en plena actividad. Cuando estaba en su casa, quería ser él mismo, no una marca registrada.

La mayor parte del tiempo, Danny se mantenía alejado del resto de la casa. Por muchos defectos que tuviera, era muy respetuoso con el espacio privado de Jude. Pero el secretario le abordaba con total desahogo cada vez que pasaba por el despacho, algo que Jude hacía, sin mucho entusiasmo, cuatro o cinco veces al día. El paso por el despacho era el camino más rápido hacia el cobertizo y los perros. Podía evitar encontrarse con Danny saliendo por la puerta principal y dando toda la vuelta alrededor de la casa, pero se negaba a jugar al escondite en su propio hogar solo para no encontrarse con Danny Wooten.

Además, no le parecía posible que Danny fuera a tener siempre algún asunto con el que molestarlo. Sin embargo, el caso era que siempre lo tenía. Y si no encontraba nada que requiriese su atención inmediata, pretendía conversar. El secretario procedía del sur de California, tierra de buenos conversadores, y sus charlas eran interminables. No vacilaba en hablar con perfectos desconocidos acerca de los beneficios del germen de trigo, incluida su propiedad de convertir las evacuaciones intestinales en productos tan fragantes como la hierba recién cortada. Había cumplido treinta años, pero podía hablar del monopatín y la PlayStation con el muchacho que traía la pizza como si tuviera catorce. Era capaz de hacer confidencias a los técnicos que reparaban el aire acondicionado, contarles que su hermana había abusado de la heroína cuando era adolescente y que él mismo, de joven, había encontrado el cuerpo de su madre cuando se suicidó. Era imposible que se sintiera inhibido. Ignoraba el significado de la palabra «timidez».

Jude regresó a la casa después de echar de comer a los perros Angus y Bon. Ya había cruzado la mitad del camino batido por el fuego de Danny y, justo cuando empezaba a pensar que dejaría atrás el despacho sin interrupciones, sonó la voz del desinhibido:

—Ah, jefe, me alegro de verlo. Por favor, eche un vistazo a esto.

Danny iniciaba casi todos sus ataques de locuacidad con esas mismas palabras, una frase que Jude había aprendido a temer y odiar, por ser preludio de al menos media hora de tiempo perdido, formularios que cumplimentar, faxes que mirar, monsergas que escuchar. Esta vez Danny le dijo que alguien ponía a la venta un fantasma, y Jude se olvidó repentinamente de todo lo que le molestaba de su ayudante. Rodeó el escritorio para poder mirar la pantalla del ordenador por encima del hombro de Danny.

Había descubierto al fantasma en una página de subastas de Internet que no era eBay, sino una de sus imitaciones. Jude recorría con la mirada la descripción del producto, mientras Danny leía en voz alta. Su asistente le habría dado de comer en la boca si Jude se lo hubiera permitido. El empleado tenía una vena de servilismo que a Jude, francamente, le resultaba muy desagradable en un hombre.

—«Vendo el fantasma de mi padrastro —leyó Danny—. Mi anciano padrastro murió hace seis semanas, de manera muy repentina. Estaba con nosotros en ese momento, de visita. No tenía casa propia y viajaba de pariente en pariente, quedándose durante un mes o dos para luego ir de visita a otro lugar. Su muerte fue una gran sorpresa para todos, en especial para mi hija, que estaba muy apegada a él. Nadie lo habría imaginado. Estuvo muy activo hasta el final de su vida. Nunca se sentaba ante el televisor. Bebía un vaso de zumo de naranja al día. No le faltaba ni un diente».

—Seguro que es una maldita broma —dijo Jude.

—No me lo parece —replicó Danny. Y continuó leyendo—: «Al poco de celebrar su funeral, mi hijita lo encontró sentado en la habitación de huéspedes, que está justo frente a su dormitorio. Después de verlo, la niña ya no quiso quedarse sola en su habitación nunca más, y ni siquiera acepta ir sola al piso de arriba. Le dije que su abuelo jamás le haría daño alguno, pero ella me respondió que sus ojos le daban miedo. Aseguró que estaban cubiertos de garabatos negros y ya no servían para ver. De modo que desde entonces duerme conmigo. Al principio pensé que se trataba de un cuento de terror que se estaba contando a sí misma, pero es algo más que eso. La habitación de los huéspedes está siempre fría. Inspeccioné el lugar y noté que era peor en el armario en que estaba colgada su ropa de los domingos. Él había dispuesto que lo enterraran con ese traje, pero cuando se lo probamos en la funeraria no le quedaba bien. Las personas encogen un poco cuando mueren. El agua que hay en ellas se seca.

Su mejor traje era demasiado grande para él, de modo que la gente de la funeraria nos convenció de que era mejor comprar uno de los que ellos tenían. No sé por qué les hice caso. La otra noche me desperté y oí que mi padrastro caminaba por el piso superior. La cama, en su habitación, siempre está deshecha, y la puerta se abre y se cierra a todas horas. La gata tampoco quiere ir arriba, y a veces se sienta al pie de la escalera, mirando cosas que yo no veo. Observa algo un rato, después maúlla como si le pisaran la cola y sale corriendo».

El secretario tomó aire. La carta de la vendedora era, en efecto, larga y detallada. Siguió con la lectura.

—«Mi padrastro fue espiritista toda la vida, y creo que solo está aquí para enseñarle a mi hija que la muerte no es el final. Pero ella tiene once años y necesita una vida normal, y dormir en su propia habitación, no en la mía. Lo único que se me ocurre es tratar de conseguir un nuevo hogar para papá. El mundo está lleno de personas que quieren creer en la vida después de la muerte. Bien, mi padrastro es la prueba que necesitan. Venderé el fantasma de mi padrastro al mejor postor. Por supuesto, un alma no puede venderse realmente, pero creo que irá a la casa del comprador a vivir con él si se le hace saber que es bienvenido. Como ya he dicho, cuando murió estaba con nosotros de forma temporal y no tenía ningún hogar que pudiera considerar como propio, de modo que tengo la certeza de que irá allí donde se sienta querido. Que nadie piense que esto es un truco publicitario o una broma ni que cogeré su dinero para luego no enviarle nada. El mejor postor tendrá algo concreto a cambio de su inversión. Le haré llegar su traje de los domingos. Creo que, si su espíritu está aferrado a algo, tiene que ser a eso. Es un traje pasado de moda y muy bonito, hecho por las Sastrerías Great Western. Tiene unas finas rayas de color gris plata, forro de raso…», etcétera, etcétera. —Danny dejó de leer y señaló la pantalla con el dedo—. Mire las medidas del traje, jefe. Es de su tamaño. La puja de partida es de ochenta dólares. Si usted quiere tener un fantasma, parece que podría conseguirlo por cien.

—Comprémoslo —decidió Jude.

—¿En serio? ¿Hacemos una oferta de cien dólares?

Jude entornó los ojos, mirando algo en la pantalla, precisamente bajo la descripción del artículo subastado. Había allí un botón que decía: «Suyo ahora mismo: 1.000 dólares». Y debajo de eso podía leerse: «Haga clic para comprar y suspenda de inmediato la subasta». Puso un dedo sobre la pantalla y apretó con energía.

—Que sean mil, y cerremos el trato —proclamó.

Danny giró en su silla. Sonrió y alzó las cejas, que eran altas, arqueadas, como las de Jack Nicholson. Las usaba con habilidad, logrando siempre un gran efecto. Tal vez esperaba una explicación, pero Jude no estaba seguro de poder explicar, ni siquiera a sí mismo, por qué era razonable pagar mil dólares por un traje viejo que probablemente no valía ni siquiera la quinta parte de esa cantidad.

Luego pensó que podría ser una buena publicidad: «Judas Coyne compra un fantasma travieso». Los admiradores devoraban historias de ese tipo. Pero esa idea se le ocurrió más tarde. En ese mismo momento, solo supo que quería ser el comprador del fantasma.

Jude hizo ademán de retirarse, pensando ir arriba para ver si Georgia ya estaba preparada. Le había dicho que se vistiera hacía ya media hora, pero estaba seguro de que iba a encontrarla todavía en la cama. Tenía la sensación de que planeaba quedarse allí hasta provocar la pelea que andaba buscando. Se la encontraría sentada, en ropa interior, pintándose de negro las uñas de los pies. O tendría abierto su portátil y estaría navegando en busca de accesorios góticos, del adorno adecuado para atravesarse la lengua, como si necesitara más de esos malditos… Al pensar en la navegación por la red, una asociación de ideas hizo que Jude se detuviera y se preguntara algo. Se volvió para mirar a Danny.

—A propósito, ¿cómo has encontrado eso? —le preguntó, señalando hacia el ordenador con la cabeza.

—Ha llegado por correo electrónico.

—¿De quién?

—Del sitio de subastas. Nos han mandado un correo electrónico que decía: «Sabemos que usted ha comprado antes artículos como este y pensamos que podría interesarle».

—¿Hemos comprado artículos iguales antes?

—Se refieren a productos relacionados con el ocultismo, supongo.

—Nunca he comprado nada en ese sitio.

—Tal vez sí que ha comprado algo y no lo recuerda. O quizá haya sido yo quien haya encargado algo para usted.

—Malditos ácidos —exclamó Jude—. Yo antes tenía buena memoria. Pertenecía al club de ajedrez en el instituto. Se me daba bien.

—¿En serio? Eso es fantástico.

—¿El qué? ¿Que estuviera en el club de ajedrez?

—Supongo que sí. Me parece muy… excéntrico.

—Sí. Pero usaba dedos amputados en lugar de piezas normales.

Danny se rio con demasiada intensidad, tembló como si tuviera convulsiones y secó lágrimas imaginarias en el rabillo de sus ojos. Ah, pequeño y servil adulador.

2

El traje llegó el sábado por la mañana, temprano. Jude estaba levantado y jugaba fuera con los perros.

En cuanto Angus vio que se detenía el coche, la correa se soltó de la mano de su amo. El perro se lanzó sobre el lateral del vehículo ya parado. La saliva le colgaba de la boca, mientras arañaba furiosamente con las patas la puerta del conductor. Este permaneció sentado al volante, mirándolo con la expresión tranquila pero atenta del médico que analiza una nueva variedad de ébola en el microscopio. Jude recogió la correa del perro y tiró con más fuerza de la que pretendía. Angus cayó de lado sobre el polvo, giró sobre sí y volvió a saltar y a ladrar. Para entonces Bon también se hacía notar, tirando de la correa que la sujetaba y que Jude tenía en la otra mano. Aulló con tanta estridencia que le dio dolor de cabeza a su amo.

Como estaba demasiado lejos para arrastrarlos de regreso a su caseta del cobertizo, Jude los llevó por el jardín hasta el porche de entrada, mientras ambos animales luchaban contra él, resistiéndose. Los hizo entrar a empujones y cerró la puerta tras ellos, de golpe. De inmediato comenzaron a lanzarse contra la puerta, ladrando histéricamente. Esta temblaba cada vez que los animales embestían. Perros de mierda.

Jude regresó por el caminillo de entrada hasta llegar a la camioneta de UPS, justo cuando la puerta trasera se abría con un ruido metálico. El repartidor estaba allí, de pie. Saltó al suelo con una caja larga y chata bajo el brazo.

—Ozzy Osborne tiene perros de Pomerania —dijo el tipo de UPS—. Los vi en la tele. Encantadores perritos que parecen gatos domésticos. ¿Nunca ha considerado tener un par de esos preciosos chuchos?

Jude tomó la caja sin decir ni una palabra y regresó a la casa.

Entró y fue directo a la cocina. Puso el paquete en la encimera y se sirvió café. Era un hombre madrugador por instinto y por hábito. Mientras estaba de gira, o grabando, se había acostumbrado a acostarse a las cinco de la mañana y a dormir la mayor parte del día, pero quedarse toda la noche levantado nunca había sido su tendencia natural.

Durante las giras se despertaba a las cuatro de la tarde, de mal humor y con dolor de cabeza, desorientado, confundido en cuanto a lugar, fecha y horario se refería. Todas las personas que conocía le parecían astutos impostores, o insensibles alienígenas que llevaran máscaras de goma con los rasgos faciales de sus amigos. Se necesitaba una buena cantidad de alcohol para que todos volvieran a parecer quienes eran.

Pero habían pasado ya tres años desde que salió de gira por última vez. No le apetecía demasiado beber cuando estaba en su casa. La mayor parte de las noches se iba a la cama a las nueve. A la edad de cincuenta y cuatro años había vuelto a los ritmos vitales que le inculcaron cuando se llamaba Justin Cowzynski y era un niño que crecía en la explotación porcina de su padre. Aquel analfabeto bastardo le habría arrancado de la cama, agarrándolo por el pelo, si lo hubiera encontrado en ella al salir el sol. La suya fue una infancia de lodo, ladridos, alambre de púas, ruinosos cobertizos de granja, cerdos de piel embarrada y hocico aplastado. Una niñez con poco contacto humano, aparte de una madre que se sentaba la mayor parte del día junto a la mesa de la cocina, con el aspecto flojo y la mirada fija de quien ha sido sometido a una lobotomía, y de su padre, que gobernaba hectáreas cubiertas de estiércol de cerdo y ruinas con su risa furiosa y los puños siempre preparados.

De modo que Jude llevaba varias horas en pie, pero todavía no había tomado el desayuno, y estaba friendo tocino cuando Georgia entró en la cocina. La joven llevaba solo unas bragas negras y caminaba con los brazos cruzados sobre sus perforados pechos, pequeños y blancos. Su pelo negro flotaba alrededor de la cabeza, y parecía un nido suave y enredado. Su nombre no era realmente Georgia. Tampoco Morphine, aunque se había desnudado usando ese nombre artístico durante dos años. Se llamaba Marybeth Kimball. Era un nombre tan simple que la chica se había reído cuando se lo dijo por primera vez, como si la avergonzara.

Jude se había abierto camino a través de una colección de novias góticas que se desnudaban en público o adivinaban el futuro, o que se desnudaban y además adivinaban el futuro; muchachas bonitas que usaban cruces egipcias y se pintaban las uñas de negro, y a las que siempre llamaba por el nombre del estado donde habían nacido, un hábito que no complacía a todas, pues no querían que se les recordara a la persona a la que trataban de borrar con todo aquel maquillaje de «muertos vivientes». Georgia tenía veintitrés años.

—Malditos perros estúpidos —protestó la joven, apartando a uno de su camino con el tacón. Daban vueltas alrededor de las piernas de Jude, excitados por el olor del tocino—. Me han despertado a una hora de mierda.

—Tal vez era la hora de mierda de levantarte. ¿No se te ha ocurrido pensarlo? —Ella nunca salía de la cama antes de las diez si podía evitarlo.

Se inclinó ante la nevera, en busca de zumo de naranja. A él le encantó lo que vio entonces, la manera en que los elásticos de su ropa interior se apretaban contra las nalgas, casi demasiado blancas. La visión del trasero le hipnotizó unos instantes, pero apartó la mirada mientras ella bebía directamente del envase de cartón, que dejó en la encimera. Se estropearía ahí si él no se ocupaba de devolverlo a su sitio.

Estaba encantado con la adoración de las muchachas góticas. Y el sexo con ellas le gustaba todavía más, con sus cuerpos flexibles, atléticos y tatuados, y su entusiasmo por lo diferente.

En otro tiempo estuvo casado con una mujer que utilizaba vaso y volvía a guardar las cosas después de usarlas; además, leía el periódico por la mañana. Echaba de menos sus conversaciones. Eran charlas maduras. No había sido bailarina de striptease. No creía en la adivinación del futuro. Era una compañía adulta.

Georgia usó un cuchillo de cortar carne para abrir la caja de UPS y lo dejó en la encimera, con un trozo de cinta pegado al filo.

—¿Qué es esto? —quiso saber.

Dentro del primer recipiente había otro. Estaban muy apretados y Georgia tuvo que porfiar durante un rato para sacar la caja interior y colocarla en la encimera.

Era grande, brillante y negra, y tenía forma de corazón. A veces los bombones venían en cajas como aquella, aunque esta era demasiado grande para ser de golosinas. Además, las cajas con dulces solían ser de color rosa, o a veces amarillas. Se trataba de lencería, entonces… Pero él nunca había pedido nada de eso para ella. Frunció el ceño. No tenía la menor idea de lo que podía contener, pero al mismo tiempo le daba la sensación de que debería adivinarlo.

—¿Esto es para mí? —preguntó.

Quitó la tapa y sacó el contenido, levantándolo para que él lo viera. Un traje. Alguien le había enviado un traje. Era negro y pasado de moda; los detalles se desdibujaban a través de la bolsa de plástico de la tintorería con que estaba envuelto. Georgia lo sostuvo por los hombros delante de su cuerpo como si le pidiera su opinión, como si se tratara de un vestido que quisiera probarse. Lo miró con expresión inquisitiva y una encantadora arruga entre las cejas. Inicialmente él no se acordó. No sabía quién demonios podía mandarle un traje como aquel.

Abrió la boca para decirle que no tenía la menor idea; pero de pronto cayó en la cuenta y soltó una frase lapidaria:

—El traje del muerto.

—¿Qué?

—El fantasma —explicó, recordando los detalles del asunto mientras hablaba—. He comprado un fantasma. Una mujer estaba convencida de que el espíritu de su padrastro la visitaba, de modo que puso en venta por internet el espíritu inquieto, y yo lo he comprado por mil dólares. Es el traje de él. La mujer cree que podría ser el origen de las visitas del fantasma.

—Qué bien —comentó Georgia—. Entonces, ¿te lo vas a poner?

Su propia reacción le sorprendió. Se estremeció, se le puso carne de gallina. La idea le pareció obscena, sin necesidad de pensarlo mucho. No había considerado la posibilidad de ponerse la prenda.

—No —respondió, y ella le lanzó una mirada de sorpresa al percibir algo frío e inexpresivo en su voz. La forzada sonrisa de la joven gótica se hizo un poco más profunda y él se dio cuenta de que había dado la impresión de sentirse…, bueno, no asustado, pero sí momentáneamente débil—. No me quedaría bien —añadió, aunque en verdad parecía que el travieso fantasma había tenido en vida su misma altura y su mismo peso.

—Tal vez lo use yo —sugirió Georgia—. Al fin y al cabo, soy una especie de espíritu inquieto. Y me encuentro muy bien cuando uso ropa de hombre. Me pongo muy ardiente.

Otra vez tuvo una sensación de repugnancia, incluso desazón física. Ella no debía ponérselo. Le molestó hasta que bromeara sobre el asunto, aunque no sabía muy bien por qué. No iba a permitir que se lo pusiera. No podía imaginarse nada más repelente.

Y eso quería decir algo. No eran muchas las cosas que Jude encontraba tan desagradables como para tenerlas en cuenta. Estaba poco acostumbrado a sentir disgusto por algo. Lo chocante, lo desagradable, no le molestaba; le había permitido llevar una buena vida durante treinta años.

—Lo dejaré arriba hasta que decida qué voy a hacer con él —dijo, tratando de mantener un tono displicente, pero sin lograrlo del todo.

Ella lo miró a los ojos, intrigada por el sorprendente abandono de su acostumbrado autocontrol, y quitó la bolsa de plástico de la tintorería. Los botones de plata de la chaqueta brillaron con la luz de la estancia. El traje era sombrío, tan oscuro como las plumas de un cuervo, pero los botones, del tamaño de una moneda de veinticinco centavos, le daban algo así como un carácter rústico. Con una corbata de cordón, habría sido el tipo de vestimenta que Johnny Cash usaba en el escenario.

Angus empezó a emitir ladridos agudos, estridentes, asustados. Se encogió sobre sus patas traseras y escondió el rabo, apartándose de la prenda.

Georgia se rio.

—Está embrujado —afirmó.

Sostuvo el traje delante de ella y lo agitó de un lado a otro, moviéndolo en el aire hacia Angus, fingiendo que invitaba al perro a que arremetiese contra él, como hace un torero con el capote. La chica, encantada, fue soltando quejidos a medida que se acercaba al perro. Imitaba a un fantasma errante mientras sus ojos brillaban de placer.

Angus retrocedió arrastrándose, golpeó un taburete que había junto a la encimera y lo tiró ruidosamente. Bon miraba desde debajo de la vieja plataforma de madera para cortar carne, con las orejas aplastadas contra el cráneo. Georgia volvió a reírse.

—Deja de molestarlos —ordenó Jude.

Ella le lanzó una mirada triunfal y perversamente feliz, con la expresión del niño travieso que está quemando hormigas con una lupa…, y de repente puso cara de dolor y gritó. Soltó varias palabrotas y se agarró la mano derecha. Arrojó el traje a un lado, sobre la encimera.

Una brillante gota de sangre crecía en la punta de su dedo pulgar, y acabó cayendo, toc, sobre el suelo de mosaico.

—Mierda —masculló—. Alfiler de mierda.

—Ya ves lo que has logrado.

Le dedicó una mirada furiosa, le hizo un gesto obsceno con el dedo corazón de la mano y se fue. Cuando ella estuvo lejos, Jude se levantó y puso el zumo en el frigorífico. Luego dejó caer el cuchillo en el fregadero, buscó un paño de cocina para limpiar la sangre del suelo… y por fin su mirada se detuvo en el traje. Observándolo, olvidó lo que tenía pensado hacer en ese momento, fuera lo que fuese.

Lo estiró, cruzó las mangas sobre el pecho y lo palpó por todas partes. No encontró ningún alfiler y fue incapaz de imaginar con qué se había pinchado la chica. Finalmente, colocó con suavidad el traje otra vez en su caja.

Un olor acre atrajo su atención. Miró la sartén y maldijo. El tocino se había quemado.

3

Puso la caja sobre el estante situado detrás del ropero y decidió dejar de pensar en todo aquello.

4

Un poco antes de las seis regresó a la cocina, en busca de salchichas para la parrilla. Al pasar oyó que alguien cuchicheaba en el despacho de Danny.

El murmullo le sorprendió e hizo que se detuviera. Danny se había marchado a su casa hacía más de una hora y el despacho estaba cerrado con llave. Debería estar vacío. Inclinó la cabeza para escuchar, concentrándose en la voz baja y sibilante que sonaba tras la puerta…, y un momento después identificó lo que estaba oyendo. Entonces su pulso comenzó a tranquilizarse.

No había nadie allí. Se trataba de la radio. Era obvio. Los tonos bajos no eran tan bajos y la voz se desvanecía sutilmente. Los sonidos pueden sugerir siluetas, producir una imagen del espacio de aire en el que toman forma. Una voz en un pozo tiene un eco redondeado y profundo, mientras que una voz en un ropero parece condensada, despojada de su propia plenitud. La música es también geometría. Lo que Jude estaba escuchando en ese momento era una voz metida en una caja. Danny se había olvidado de apagar la radio.

Abrió la puerta y metió la cabeza dentro. Las luces estaban apagadas y, con el sol en el otro lado del edificio, la habitación se sumergía en una sombra azul. El equipo de música del despacho era el tercero por orden de calidad que había en la casa, lo que no quería decir que no fuera mejor que la mayoría de los equipos de música domésticos. Consistía en un montón de componentes Onkyo metidos en un armario de vidrio, junto al depósito de agua fresca. Los indicadores digitales estaban todos encendidos, con un color verde muy poco natural, del tono propio de objetos vistos a través de un aparato de visión nocturna. Había una línea vertical de color rojo brillante que indicaba la frecuencia en que la radio estaba sintonizada. La línea era una especie de estrecha abertura, como la pupila de un gato, y parecía observar el despacho con una extraña y gélida mirada de fascinación.

—¿Cuánto frío hará esta noche? —preguntaba alguien en la radio con tono ronco, casi abrasivo. Un hombre gordo, a juzgar por el resuello que dejaba escapar—. ¿Debemos temer la posibilidad de encontrarnos vagabundos congelados en el suelo?

—Tu preocupación por el bienestar de las personas sin hogar es conmovedora —dijo un segundo hombre, este con una voz un poco débil y a la vez chillona.

Era la WFUM, emisora en la que sonaban bandas con nombres de enfermedades fatales (Ántrax), o de situaciones decadentes (Rancio), y en la que los locutores tenían tendencia a preocuparse por ladillas en las entrepiernas, bailarinas sin ropa y las divertidas humillaciones que sufren los pobres, los lisiados y los ancianos. Se sabía que emitían temas de Jude más o menos constantemente, por lo que Danny mantenía el equipo de música sintonizado con ella como un acto de lealtad y de adulación. En verdad, Jude sospechaba que Danny no tenía preferencias musicales especiales, nada que le gustara o disgustara demasiado, y que la radio era solo un fondo musical, el equivalente auditivo del tono del papel de las paredes. Si hubiera trabajado para Enya, Danny habría canturreado con toda tranquilidad melodías celtas mientras respondía el correo electrónico de su jefa, enviaba faxes y realizaba otras mil gestiones.

Jude se dispuso a cruzar la habitación para apagar el equipo de música, pero no había avanzado mucho cuando sus pasos se detuvieron. Un recuerdo se cruzó en sus pensamientos. Apenas una hora antes había estado fuera, con los perros, en un extremo de la rotonda de tierra de la entrada, disfrutando del suave aire reinante, del ligero y estimulante pinchazo que le producía en las mejillas. No lejos de allí, alguien quemaba ramas y hojas secas otoñales, y el leve olor del humo perfumado también le resultó placentero.

Danny había salido del despacho, encogiendo los hombros al ponerse la chaqueta, para dirigirse a su casa. Mantuvieron una breve conversación, o, para ser más exactos, Danny estuvo un rato delante de él moviendo la boca, mientras Jude miraba a los perros y trataba de terminar enseguida la charla. Uno siempre podía estar seguro de que Danny Wooten podía estropear un silencio perfecto.

Silencio. Cuando Danny la había abandonado, el despacho estaba en silencio. Recordaba el graznido de los cuervos y el constante y exuberante parloteo de Danny, pero ningún sonido de radio procedente de dentro. Si hubiera estado encendida, Jude la habría escuchado. No le cabía la menor duda. Sus oídos seguían siendo tan sensibles como siempre. Contra todo pronóstico, sus oídos habían sobrevivido a cuantos sufrimientos los había sometido durante los últimos treinta años. No le ocurría lo mismo a Kenny Morlix, el batería de Jude, el otro superviviente de la banda original, que padecía severos zumbidos que le impedían escuchar casi cualquier cosa. Ni siquiera oía a su mujer cuando le gritaba en la cara.

Jude volvió a moverse hacia delante, pero algo le inquietaba. Mejor dicho, le inquietaba todo. La oscuridad del despacho, el misterio de la radio encendida y el brillante ojo rojo que miraba desde la parte delantera del receptor. No se le iba la sensación de que la radio no estaba conectada una hora antes, cuando Danny aún andaba por allí, con la puerta abierta mientras se abrochaba la chaqueta. Le angustiaba la sospecha de que alguien había pasado muy poco antes por ahí y todavía podía estar cerca, tal vez mirando desde la oscuridad del baño, cuya puerta permanecía entreabierta. Resultaba un tanto paranoico pensar eso, y no era algo habitual en él, pero la idea rondaba por su cabeza de todos modos. Estiró la mano para alcanzar el botón de encendido del equipo de música, casi sin fijarse en el aparato, con la mirada puesta en aquella puerta entornada. Se preguntaba qué haría si se abriera del todo.

El meteorólogo hablaba. «Frío y seco, mientras el frente empuja al aire templado hacia el sur. Los muertos empujan a los vivos. Hacia el frío. Hacia el hoyo. Ustedes…».

El pulgar de Jude tocó el botón y apagó el equipo de música, mientras se sorprendía algo tarde por lo que había dicho el locutor. Tembló, se sobresaltó y apretó con fuerza el botón de encendido otra vez para volver a escuchar la voz, para saber de qué diablos hablaba el meteorólogo.

Pero el hombre del tiempo ya había terminado de hablar, y en su lugar sonaba la cháchara del conductor del programa.

—Nos vamos a congelar hasta el culo, pero Kurt Cobain está calentito en el infierno. Escúchenlo.

Una guitarra gimió con tono agudo y vacilante. Sonaba y sonaba sin ninguna melodía o propósito discernible, salvo quizá llevar al oyente a la locura. Era la introducción a «I Hate Myself and I Want to Die». ¿Era de eso de lo que el meteorólogo había estado hablando? Decía algo acerca de la muerte. Jude apretó el botón y la habitación volvió a quedar en silencio.

No duró. Sonó el teléfono, justo detrás de él, en un sorpresivo estallido sonoro que dio al pulso de Jude otro desagradable sobresalto. Echó una mirada al escritorio de Danny, preguntándose quién estaría llamando a esas horas. Dio la vuelta al escritorio para ver el identificador de llamadas. Era un número que comenzaba con 985, que reconoció de inmediato como el prefijo de Luisiana oriental. El nombre que aparecía era Cowzynski, M.

Pero Jude sabía, aun sin atender el teléfono, que no era Cowzynski, M. quien estaba llamando. A menos que se hubiera producido un milagro médico. Estuvo a punto de no atender siquiera la llamada, pero entonces pensó que tal vez Arlene Wade estaba telefoneando para decirle que Martin había muerto, en cuyo caso no quedaba más remedio que hablar con ella. Debería hacerlo tarde o temprano, quisiera o no.

—Hola —dijo.

—Hola, Justin —comenzó Arlene. Era su tía política, cuñada de su madre y enfermera profesional, aunque durante los últimos trece meses su único paciente había sido el padre de Jude. La mujer tenía sesenta y nueve años, y su voz consistía en puros trémolos y gorjeos. Para ella, él siempre sería Justin Cowzynski.

—¿Cómo estás, Arlene?

—Igual que siempre, por supuesto. Mi perro y yo seguimos adelante. Aunque a él ahora le cuesta mucho levantarse, porque está demasiado gordo y le duelen las articulaciones. Pero no te llamo para hablarte de mí ni de mi perro. Te llamo por tu padre.

Como si hubiera otra cosa por la que pudiera llamarlo. La línea comenzó a emitir ruidos extraños. En una ocasión, Jude fue entrevistado desde Pekín, telefónicamente, por un importante hombre de radio, y en otra recibió llamadas de Brian Johnson desde Australia, y las líneas habían sido tan impecables y claras como si estuvieran usando el teléfono de un vecino. Pero por alguna razón las llamadas desde Moore’s Corner, Luisiana, eran confusas y débiles; sonaban como una emisora de onda media que estuviera demasiado lejos para que se la recibiera con nitidez. Otras conversaciones telefónicas se cruzaban por momentos en la línea, apenas audible, y luego desaparecían. Podían tener línea de Internet con banda ancha en Baton Rouge, pero en los pueblos pequeños de los pantanos situados al norte del lago Pontchartrain, si uno quería una conexión de alta velocidad con el resto del mundo, había que arrancar el automóvil y salir a toda velocidad.

—En los últimos meses le he estado dando de comer con una cuchara. Cosas blandas para que no tenga que masticar. Y le gustaba mucho esa comida. Sopa de fideos, muy espesa. Y natillas. No he conocido a ningún moribundo al que no le apeteciera probar unas natillas antes de partir.

—Me sorprende. Nunca le han gustado los dulces. ¿Estás segura?

—¿Quién lo está cuidando?

—Tú.

—Bien. Pues supongo que estoy segura.

—Muy bien.

—Esa es la razón por la que te llamo. No quiere comer natillas, ni fideos, ni ningún otro alimento. Se atraganta con cualquier cosa que le ponga en la boca. No puede tragar. El doctor Newland vino ayer a verlo. Piensa que tu padre ha tenido otro ataque.

—Una apoplejía —dijo, y no era una pregunta.

—No se trata de una crisis fulminante y fatal. Si tuviera otro ataque de esos, no habría nada que hacer. Estaría muerto. Ha debido de ser un acceso leve. Es difícil enterarse cuando un paciente así sufre un pequeño ataque. En especial si está como ahora, mirando fijamente a su alrededor todo el tiempo. No ha dicho una palabra a nadie en dos meses. Y no va a pronunciar ninguna palabra nunca más.

—¿Está en el hospital?

—No. Podemos cuidarlo igual o mejor aquí. Yo viviendo con él y el doctor Newland viniendo todos los días. Pero, si lo prefieres, lo mandamos al hospital. Sería más barato allí, si eso es lo que te preocupa.

—No importa. Dejemos las camas del hospital para las personas que pueden curarse de verdad.

—Eso no te lo voy a discutir. Muere demasiada gente en los hospitales. Si eso no puede evitarse, uno tiene que preguntarse por qué. Las familias no quieren que los suyos fallezcan en casa.

—¿Y qué vas a hacer con lo de que se niegue a comer? ¿Qué pasará ahora?

La respuesta fue un momento de silencio. Le pareció que la pregunta la había pillado desprevenida. Cuando habló de nuevo, el tono de voz de la mujer era a la vez paciente y de disculpa, como si le estuviera contando una dura verdad a un niño:

—Verás… Eso depende de ti, no de mí, Justin. El doctor Newland puede colocarle un tubo para alimentarlo, y seguiría así por un tiempo, si eso es lo que quieres. Hasta que sufra otro ataque, grande o pequeño, y tal vez se olvide de cómo respirar. O, sencillamente, podemos dejarlo tranquilo. Nunca volverá a estar como antes. No es posible a los ochenta y cinco años. No es como si le estuvieran robando la juventud. ¿Comprendes? Él está listo para irse. ¿Lo estás tú para que se vaya tu padre?

Jude pensó que en realidad estaba preparado para que se fuera su padre desde hacía cuarenta años, pero no lo dijo. En muchas ocasiones, había imaginado aquel momento. Incluso podría decirse, sin faltar a la verdad, que había soñado despierto con ese momento. Pero ahora había llegado de verdad, no era una fantasía, y se sorprendió al darse cuenta de que le dolía el estómago.

Logró sobreponerse y, cuando respondió, su voz era firme y segura:

—Está bien, Arlene. Nada de tubos. Si tú dices que ha llegado la hora, lo acepto. Quiero que me tengas informado de todo, ¿de acuerdo?

Pero ella no había terminado todavía. Emitió un gruñido de impaciencia, una especie de ronco suspiro, y preguntó:

—¿Vas a venir?

Jude estaba en el escritorio de Danny con el ceño fruncido, confuso. La conversación había pasado de un tema a otro, sin lógica aparente, como la aguja que salta de un surco a otro en un disco rayado.

—¿Por qué debería ir?

—¿Quieres verlo antes de que se marche?

No. No había visto a su padre, no había estado con él en la misma habitación, en las últimas tres décadas. Jude no quería ver al viejo antes de que partiera y no quería verlo después. Ni siquiera tenía pensado asistir al funeral, aunque lo pagaría él. Le daba miedo lo que pudiera sentir o no sentir. Pagaría lo que fuera para no tener que estar en compañía de su padre. Lo mejor que el dinero podía comprar era eso, la distancia.

Pero no procedía contarle eso a Arlene, como tampoco confesaría jamás que llevaba desde los catorce años esperando que el viejo muriera. Su respuesta, por tanto, no fue sincera, sino evasiva:

—¿Se enteraría, al menos, de que estoy allí?

—Es difícil decir lo que sabe y lo que no. Tiene conciencia de las personas que están en la habitación con él. Gira los ojos para mirar a la gente que entra y sale. Aunque últimamente ya no responde tanto a esos estímulos. A los moribundos les pasa eso cuando sus luces se van apagando.

—No puedo ir. Esta semana me resulta imposible —dijo Jude, apelando a la mentira más fácil. Pensó que la conversación tal vez ya estaba terminada, y se preparó para despedirse. Luego se sorprendió a sí mismo haciendo una pregunta que ni siquiera sabía que tenía en la mente hasta que salió de su boca—: ¿Será difícil?

—¿Para él? ¿Morirse? No. Cuando un viejo llega a ese estado, se desvanece muy rápido, sin aferrarse a nada. No sufre lo más mínimo.

—¿Estás segura?

—¿Por qué? —quiso saber ella—. ¿Eso te desilusiona?

5

Unos tres cuartos de hora después, Jude se dirigió al baño para remojarse los pies, que eran grandes y planos, de la talla 45, una constante fuente de molestias y dolores. Encontró a Georgia inclinada sobre el lavabo, chupándose el dedo pulgar. Llevaba una camiseta y unos pantalones de pijama con un lindo diseño de dibujitos rojos, que bien podrían haber sido corazones estampados. Pero cuando uno se acercaba mucho se daba cuenta de que todas esas figuritas rojas eran en realidad imágenes de ratas muertas y arrugadas.

Se inclinó sobre ella y le sacó la mano de la boca para echar un vistazo a su pulgar herido. La yema estaba hinchada y tenía una llaga blanca, de aspecto blando. Le soltó la mano y se volvió, al parecer más tranquilo, para coger una toalla y arrojarla sobre sus hombros.

—Deberías ponerte algo en ese dedo —sugirió—. Antes de que se infecte y se pudra. Hay menos trabajo para bailarinas eróticas con deformidades visibles.

—Eres un perfecto hijo de puta con tu compasión, ¿lo sabías?

—Si quieres compasión, ve a revolcarte con James Taylor.

La miró de refilón cuando salió con paso airado. En cuanto terminó la desagradable frase, una parte de él deseó retirar lo dicho. Pero no lo hizo. A las muchachas como Georgia, con sus brazaletes de metal y su lápiz de labios negro brillante, de niña muerta, les gustaba tratar y ser tratadas con dureza. Querían demostrarse a sí mismas lo mucho que eran capaces de aguantar, evidenciar que eran duras. Siempre supo que se acercaban a él por esa razón. No les resultaba atractivo pese a las cosas que les decía o la forma en que las trataba, sino justo por eso. Jude no quería que, cuando acabase la relación, ninguna se fuera decepcionada. Porque estaba claro que, tarde o temprano, se tenían que ir.

Desde luego, él lo sabía, y si ellas lo ignoraban al principio, al final siempre se enteraban.

6

Uno de los perros estaba en la casa. Jude despertó poco después de las tres de la mañana, al oír los ruidos que hacía el animal caminando por el pasillo, además de un crujido y un ligero silbido. Era como si alguien se moviese por allí, inquieto. Sonó un suave golpe en la pared.

Los había dejado en sus casetas poco antes del anochecer. Lo recordaba con toda claridad, pero, al despertarse, no se preocupó. Uno de los perros había entrado de alguna manera en la casa, eso era todo.

Permaneció sentado un instante, todavía atontado y confuso por el sueño. Un rayo de luz de luna caía sobre Georgia, dormida bocabajo a su izquierda. Dormida, con el rostro relajado y libre de maquillaje, tenía un aspecto casi infantil. Sintió una ternura repentina por ella. Y, sorprendentemente, también una cierta vergüenza, incomodidad por encontrarse en la cama con esa criatura.

—¿Angus? —susurró—. ¿Bon?

Georgia no le oyó llamar a los perros. No se movió. Ahora no sonaba nada en el pasillo. Se deslizó fuera de la cama. La humedad y el frío le pillaron desprevenido. Había sido el día más frío en varios meses, la primera auténtica jornada de fresco otoñal. El aire se había enfriado a su alrededor, lo que significaba que fuera la temperatura sería aún menor. Tal vez esa era la razón por la que los perros estaban en la casa. Quizá habían excavado por debajo de la pared de la caseta y habían conseguido entrar de algún modo, desesperados, en busca de un lugar más caliente. Pero eso no tenía sentido. Disponían de casetas con una parte al aire libre y otra interior caldeada, es decir, que podían entrar en el recinto climatizado cuando sintieran frío. Pensó dirigirse hacia la puerta para espiar el pasillo, luego vaciló, fue a la ventana y corrió la cortina para mirar fuera.

Los perros estaban en la parte descubierta de la caseta. Los dos permanecían allí, contra la pared del recinto. Angus iba de un lado a otro sobre la paja, con su cuerpo largo y lustroso. Se deslizaba de lado, con movimientos nerviosos. Bon estaba sentada en un rincón, con aire inquietante. Tenía la cabeza levantada y la mirada fija en la ventana de Jude, o en él. En la oscuridad, sus ojos reflejaban una luz verde, brillante y poco natural. Estaba demasiado quieta, demasiado fija, como si fuera la estatua de un perro y no un animal de verdad.

Era impresionante mirar por la ventana y descubrirla mirándolo de aquella manera, directamente a él, como si llevara observando el vidrio quién sabe cuánto tiempo a la espera de que él apareciese. Pero eso no era tan preocupante como saber que había algo más en la casa, moviéndose, chocando contra los muebles y las paredes del pasillo.

Jude echó un vistazo a los paneles de control situados junto a la puerta del dormitorio. La casa estaba controlada por una red tecnológica de seguridad, dentro y fuera. Había detectores de movimientos en todos los sitios. Los perros no eran lo bastante grandes como para activarlos, pero un hombre adulto tropezaría inevitablemente con ellos, y los paneles alertarían del movimiento en cualquier lugar de la casa.

El monitor, sin embargo, mostraba una constante luz verde indicadora de que había normalidad, y solo decía: «Sistema preparado». Jude se preguntó si el chip era lo bastante inteligente como para apreciar la diferencia entre un perro y un loco desnudo moviéndose a cuatro patas con un cuchillo entre los dientes.

El cantante tenía un arma de fuego, pero estaba en su estudio de grabación privado, en la caja fuerte. Buscó la guitarra Dobro, que estaba contra la pared. Jude no era de los que hacían añicos los instrumentos para llamar la atención. Fue su padre, y no él, quien destrozó su primera guitarra, en un temprano intento de librar al joven de sus ambiciones musicales. Jude no había sido capaz de emular ese acto, ni siquiera en escena, como parte del espectáculo, cuando ya podía permitirse comprar todas las guitarras que quisiera. De todas maneras, estaba completamente dispuesto a usar una como arma para defenderse. En cierto sentido, tenía la impresión de que siempre las había usado como armas.

Oyó que una tabla del suelo crujía en el pasillo, luego otra, y después sonó un suspiro, o mejor dicho un resuello, la respiración de alguien que se detiene. Su sangre se aceleró. Abrió la puerta.

Pero el pasillo estaba vacío. Jude atravesó los largos rectángulos de luz helada que llegaban a través de los tragaluces. Se detuvo ante cada puerta cerrada, escuchó y miró dentro. Una manta arrojada sobre una silla le pareció, por un momento, un enano deforme que lo miraba. En otra habitación encontró detrás de la puerta una figura alta y demacrada, de pie. El corazón saltó en su pecho y casi golpeó la silueta con la guitarra. Luego se dio cuenta de que no era más que un perchero y soltó con fuerza el aire contenido en sus pulmones.

Al llegar junto a su despacho, al final del pasillo, pensó en coger el arma de fuego, pero enseguida decidió que no lo haría. No quería llevarla consigo, no porque tuviera miedo de usarla, sino porque no tenía suficiente miedo para hacerlo. Estaba tan tenso que podría reaccionar ante cualquier movimiento repentino que percibiera en la oscuridad apretando el gatillo, haciéndole un agujero a Danny Wooten o al ama de llaves. No había razón para que ninguno de ellos paseara por la casa a esas horas, pero nada era imposible. Regresó al pasillo y bajó las escaleras.

Registró la planta baja y solo encontró oscuridad y silencio, lo cual, en condiciones normales, tendría que haberle tranquilizado; pero no fue así. Reinaba una quietud rara, una especie de vacío, como el asombro que sigue a una explosión repentina. Los tímpanos le latían por la presión de aquella angustiosa tranquilidad, aquel pesado silencio.

No podía relajarse, pero al final de las escaleras fingió hacerlo, en una farsa que representó para sí mismo. Apoyó la guitarra contra la pared y suspiró ruidosamente. «¿Qué diablos estás haciendo?», se dijo. Estaba tan tenso que el sonido de su propia voz le turbó, le provocó un estremecimiento frío, picante, que le subió por los brazos. No recordaba haber hablado solo ni una vez en su vida.

Subió las escaleras y deshizo el camino por el pasillo, hacia el dormitorio.

Su mirada se dirigió hacia el anciano que estaba sentado en una antigua silla colonial pegada a la pared. En cuanto lo vio, el pulso le latió alarmado, y apartó la mirada para fijarla en la puerta de su dormitorio, de modo que solo distinguía al viejo de reojo, en el borde de su campo de visión. En los momentos que siguieron, Jude sintió que era cuestión de vida o muerte no establecer contacto visual con el anciano, que no debía dar señal alguna de que lo había visto. No lo había visto, se dijo Jude. No había nadie allí.

La cabeza del intruso estaba inclinada. Se había quitado el sombrero, que reposaba en sus rodillas. El pelo, corto y tieso, tenía el brillo de la escarcha recién caída. Los botones de su abrigo brillaban en la oscuridad, iluminados por la luz de la luna.

Jude reconoció el traje de inmediato. Lo había visto por última vez doblado en la caja negra con forma de corazón que había ido a parar a la parte de atrás de su armario ropero. Los ojos del anciano estaban cerrados.

El corazón le latió con más fuerza todavía. Le resultaba difícil respirar, y continuó avanzando hacia la puerta del dormitorio, que estaba en el extremo del pasillo. Al pasar junto a la silla colonial pegada a la pared, a la izquierda, su pierna rozó la rodilla del anciano, y el fantasma levantó la cabeza. Pero en ese momento Jude ya había pasado de largo y estaba casi en la puerta. Evitó correr. No importaba que el anciano le mirara la espalda, lo importante era que no tuvieran contacto visual el uno con el otro. Además, no había ningún anciano.

Entró en el dormitorio y cerró la puerta con un leve ruido. Se fue directo a la cama y se metió en ella. De inmediato, comenzó a temblar. Una parte de él quería rodar hacia Georgia y aferrarse a ella, dejar que el cuerpo de la joven le diera calor y apartara el frío; pero se quedó en su lado de la cama para no despertarla. Fijó la mirada en el techo.

Georgia estaba inquieta y soltó un quejido, molesta, sin despertarse.

7

Creyó que estaría en vela sin remedio, pero se quedó dormido al clarear el día y despertó inusitadamente tarde, después de las nueve. Georgia estaba a su lado, con la pequeña mano y el delicado aliento caldeando su pecho. Salió de la cama apartándose con cuidado de ella, fue hacia el pasillo y bajó.

La guitarra estaba apoyada contra la pared, en la misma posición y el mismo sitio donde la había dejado. El simple hecho de verla hizo que su corazón se sobresaltara una vez más. Intentó fingir que no había visto lo que había visto durante la noche. Se propuso de veras no pensar en ello. Pero allí estaba la guitarra.

Cuando miró por la ventana, descubrió el coche de Danny aparcado junto al establo. No tenía nada que decirle a su ayudante y, por tanto, ninguna razón para molestarlo, pero en un instante se plantó, casi sin proponérselo, en la puerta del despacho. No pudo evitarlo. El impulso de buscar la compañía de otro ser humano, alguien despierto y sensato, con la cabeza llena de ideas sobre las tonterías cotidianas, era irresistible.

Danny estaba hablando por teléfono, reclinado con indolencia en su sillón de escritorio, riéndose por algo que le contaban. Todavía llevaba puesta su chaqueta de ante. Jude no necesitaba preguntar por qué. Él mismo estaba cubierto con una bata sobre los hombros, abrazándose a sí mismo por debajo de ella. Un frío húmedo invadía el lugar.

Danny vio a Jude, que miraba desde la puerta, y le hizo un guiño, otro de sus hábitos de adulador al estilo de Hollywood. En esa mañana tan particular, a Jude no le molestó el irritante ademán. El secretario advirtió algo poco habitual en la expresión de su jefe y frunció el ceño.

—¿Se encuentra bien? —preguntó con voz preocupada; pero Jude no respondió. No lo sabía.

Danny se deshizo del interlocutor que estaba al otro lado del teléfono e hizo girar su sillón para situarse frente al músico y dirigirle una mirada solícita.

—¿Qué ocurre, jefe? Tiene un aspecto terrible.

—Ha aparecido el fantasma —dijo Jude.

—¡No! ¿De verdad ha aparecido? —preguntó Danny con entusiasmo. Luego se abrazó a sí mismo, simulando que sufría un temblor. Al cabo de unos instantes señaló el teléfono con un gesto de la cabeza—. Estaba hablando con la gente de la calefacción. Este lugar está tan frío como una maldita tumba. Enviarán a alguien enseguida para revisar la caldera.

—Quiero llamarla.

—¿A quién?

—A la mujer que nos vendió el fantasma.

Danny bajó una ceja y levantó la otra. Era una de sus formas habituales de decir que había perdido el hilo de lo que Jude contaba.

—¿Qué quiere decir con eso de que ha aparecido el fantasma? ¿De verdad que lo ha visto?

—Sí. El fantasma que compramos. Ha aparecido. Quiero llamarla. Necesito saber algunas cosas.

Danny se concedió unos instantes para asimilar las sensacionales noticias. Hizo medio giro hacia el ordenador y cogió el teléfono, pero su mirada permaneció fija en Jude.

—¿Seguro que se encuentra bien?

—No —dijo—. Voy a ocuparme de los perros. Busca su número de teléfono, por favor.

Salió cubierto solo con el albornoz y la ropa interior, y se dirigió al exterior para sacar de sus casetas a Bon y Angus. La temperatura era baja, menos de diez grados centígrados, y el aire estaba blanqueado por una fina bruma. De todas maneras, era más llevadero que el frío húmedo y pesado de la casa. Angus le lamió la mano. Su lengua era áspera y cálida. Le resultó tan real que, por un momento, Jude tuvo un sentimiento casi doloroso de gratitud. Estaba feliz de encontrarse con los perros, con su olor a pelo mojado y su entusiasta afán de jugar. Pasaron corriendo junto a él, persiguiéndose uno a otro, y luego regresaron. Angus mordisqueaba el rabo de Bon.

Su padre había tratado siempre a los perros mejor que a su madre o que al mismo Jude. Con el tiempo, a él le había ocurrido algo semejante, y poco a poco tendió a tratar a los animales mejor que a sí mismo. Había pasado la mayor parte de la infancia compartiendo la cama con perros, durmiendo con uno a cada lado, y a veces con otro más a los pies. Había sido compañero inseparable de la sucia jauría llena de pulgas propiedad de su padre. Nada le recordaba con más rapidez quién era él y de dónde venía que el olor acre de un perro. Cuando volvió a entrar en la casa, ya se sentía más seguro, más anclado en su propio ser, su realidad habitual.

Atravesó la puerta de la oficina y vio que Danny estaba hablando por teléfono.

—Muchas gracias. ¿Puede esperar un momento, señor Coyne? —Apretó un botón y le ofreció el auricular—. Se llama Jessica Price. Vive en Florida.

Cuando Jude cogió el teléfono, se dijo a sí mismo que aquella era la primera vez que escuchaba el nombre de la mujer. Cuando había decidido entregar dinero a cambio del fantasma, no había sentido curiosidad por saberlo. En ese momento le parecía que se trataba de una información que debía haber conocido desde el principio.

Frunció el ceño. El nombre de la mujer era del todo corriente y, sin embargo, por alguna razón le pareció singular. No creía haberlo escuchado antes, pero era tan fácil de olvidar que resultaba difícil estar seguro.

Jude se puso el teléfono en la oreja e hizo una señal con la cabeza. Danny apretó el botón de llamada en espera para ponerlos al habla.

—Jessica. Hola. Judas Coyne.

—¿Le ha gustado el traje, señor Coyne? —quiso saber ella. Su voz tenía un delicado tono del sur, y su manera de hablar era sencilla, agradable… y algo más. Parecía ocultar una promesa dulce y graciosa, algo parecido a una burla.

—¿Qué aspecto tenía? —preguntó Judas a su vez. Nunca había sido persona propensa a dar rodeos para llegar al tema que le interesaba—. Me refiero a su padrastro.

—Reese, querida —dijo la mujer, hablando con otra persona, no con Jude—. Reese, ¿quieres apagar la televisión e ir afuera? —Una niña, lejos del teléfono, emitió una protesta sombría—. Porque estoy en el teléfono. —La niña dijo algo más—. Porque es privado. Vamos, ahora vete. Vete. —Se oyó una puerta que se cerraba de golpe. La mujer suspiró y habló de nuevo con Jude en tono divertido—: Ah, estos niños. En fin. ¿Lo ha visto usted? ¿Por qué no me dice qué aspecto cree usted que tiene y yo le aclaro si era él o no?

Estaba jugando con él. Vaya. Menudo atrevimiento jugar con él.

—Lo voy a devolver —dijo Jude.

—¿El traje? Envíelo. Usted puede enviarme el traje. Eso no quiere decir que el fantasma vuelva también. No hay reembolso, señor Coyne. No hay cambios.

Danny miraba a Jude con una sonrisa perpleja y la frente arrugada, reflexiva. Entonces el viejo cantante sintió su propia respiración, áspera y profunda.

Luchó en busca de palabras. No sabía qué decir.

Ella habló primero:

—¿Hace frío allí? Apuesto cualquier cosa a que hace frío. Hará mucho más frío antes de que todo haya terminado.

—¿Qué es lo que está buscando usted? ¿Más dinero? No lo conseguirá.