7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CW Niemeyer

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

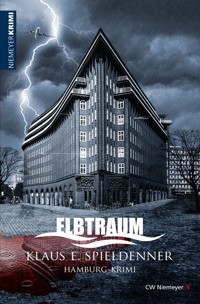

DU KANNST NIEMANDEM TRAUEN … Der Tod zweier Au-pair-Mädchen einer im Chilehaus ansässigen Agentur erschüttert die Bewohner Hamburgs. Wer hat ein Motiv, zwei junge Frauen zu ermorden? Zur gleichen Zeit ist Kommissarin Sandra Holz unterwegs in die USA. Als ihr Gepäck verschwindet und gefüllt mit Kokain wiederauftaucht, wird sie von ihren engsten Kollegen verhaftet. Wem kann die Kommissarin jetzt noch vertrauen? Sitzt der Gesuchte etwa in den eigenen Reihen? In ihrem 7. Fall ermittelt Sandra Holz – im Stich gelassen von der Polizeiführung und nur mithilfe engster Kollegen – am Hamburg Airport und im Chilehaus. Dabei versucht sie ihren Namen reinzuwaschen und die Hintermänner des Verbrechens ein für alle Mal zu entlarven.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Sammlungen

Ähnliche

Klaus E. SpieldennerElbtraum

Der Roman spielt hauptsächlich in allseits bekannten Stätten, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de© 2019 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von 123rf.comEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8356-9

Klaus E. Spieldenner

Elbtraum

Hamburg-Krimi

Manchmal trennt nur ein schmaler Grat den Polizistenvom Kriminellen und nur die Wahl ihrer Rollen undBerufe unterscheidet sie voneinander.(Dr. ML Rapier PhD, Clinical Psychologist)

Klaus E. Spieldenner machte 2017 mit „ELBTOD“ – dem ersten Kriminalroman über die Hamburger Elbphilharmonie – auf sich aufmerksam. Der 1954 im saarländischen Völklingen geborene Autor beginnt 2013 aus „kreativer Langeweile“ mit dem Schreiben. Mit „ELBTRAUM“ ist jetzt der fünfte Hamburg-Krimi seiner Reihe um Kommissarin Sandra Holz im Verlag CW Niemeyer erschienen. Darin erfüllt der Autor sich den Wunsch, auch das Hamburger CHILEHAUS in seinen neuen Roman zu integrieren. Leser schätzen Spieldenners umfangreiche Recherchen und das Einbeziehen realer Geschichten. Bei den Lesungen begeistert der 64-jährige Autor und Musiker die Gäste mit Erlebnissen aus intensiven Nachforschungen, aber auch mit eigenen Liedern, passend zur Handlung seiner Kriminalromane.Klaus E. Spieldenner lebt mit Ehefrau Ingrid in Bad Oldesloe. Beide haben zwei erwachsene Kinder sowie einen kleinen Enkelwww.spieldenner.de

Prolog

„Das ist nicht Weg zu Flugplatz?“

Die Stimme der jungen Philippinerin aus dem Fond des fahrenden Wagens klang überaus ängstlich. Der Fahrzeugführer vor ihr antwortete mit undeutlichen Lauten, während er den rot-weißen VW-Bus über den unbefestigten Weg beim Ohrmoorteich lenkte. Wilbert Sachs war am frühen Morgen mit der jungen Au-pair vom Büro beim Chilehaus aufgebrochen. Ziel: Der Flughafen Hamburg und der Flieger, der das Mädchen – nach sechs Monaten als Au-pair – zurück nach Bacolod auf die Philippinen bringen sollte.

Unterwegs hatte es Sachs wieder regelrecht übermannt. Erst hatte er sich bemüht, seine Erregung in den Griff zu bekommen. Aber die 18-jährige Joyce, an ihrem Rückreisetag nur mit einer dünnen Bluse und einem knappen Rock bekleidet, hatte ihn – aus seiner Sicht – geradezu herausgefordert. Wie die kleine Japanerin vor zwei Wochen. Auch sie wollte es und er hatte es umgesetzt. Nein, es war nicht sein Wunsch gewesen, sie zu töten. Aber er war damals sicher, sie würde dankbar sein für seine Zärtlichkeiten. Und Sachs war mit der jungen Frau in die leere Wohnung nach Hamm gefahren. Doch alles war anders gekommen. Nun lag sie dort im Luisenweg rum und verrottete wie ein toter Vogel im Wald. Täglich hatte er die Hamburger Tageszeitungen gecheckt. Niemand hatte ihre Leiche bisher entdeckt. In gewisser Weise wurmte ihn das. Eine starke, innere Unruhe überfiel ihn, seine Hände begannen zu zittern. Ihm war sofort bewusst, was die Ursache war.

Äste knackten, der VW-Bus tat sich schwer, den unbefestigten Weg zu meistern. Die junge Frau hinten klammerte sich an einen himmelblauen Koffer. Dieser war jugendlich geschmückt mit Aufklebern, die unter anderem einen riesigen Frosch, das Hamburg-Wappen und das Chilehaus zeigten. Sie hielt das auffällige Gepäckstück fest, als biete ihr das Teil aus Polycarbonat die Möglichkeit, sich aus dem Fahrzeug nach Hause oder an einen sicheren Ort zu beamen. Durch die Bäume blitzten die letzten Fetzen des Hamburger Nachthimmels.

„Hier ist es prima!“ Sachs machte einen nervösen Kopfschwenk nach hinten. Er glaubte sich im Griff zu haben.

„Was du ...!“, schrie die junge Frau plötzlich.

Doch noch bevor sie ihren Satz abschließen konnte, brachte Sachs den Wagen abrupt zum Stehen. Das Heck scherte etwas aus. Die Kleine auf der Bank stieß – trotz Sicherheitsgurte – fest mit dem Schädel gegen den Fahrersitz. Sachs spürte ihren Aufprall als Stoß im Rücken. Er empfand es als Liebkosung und seine Erregung stieg um ein Vielfaches.

Der Bus stand nun quer auf dem Feldweg, abgestellt zwischen hohen Fichten. Die aufgehende Sommersonne hatte sich schon ihren Weg durch die Schonung gesucht, der frisch polierte Lack blitzte dazu und Sachs freute sich über seinen brandneuen Dienstwagen. Er verließ den VW-Bus, schaute sich kurz um: Keine Menschenseele. Dann lief er um die Front und riss am Hebel der elektrischen Schiebetür.

Er hoffte, dass ihn die Kleine, benommen vom Schlag am Kopf, regungslos auf der Rückbank kauernd erwarten würde. Doch weit gefehlt. Mit einem Satz wollte die knapp 1,60 Meter große Person durch die inzwischen offene Wagentür an dem Mann vorbei ins Freie und in den Wald flüchten. Doch irgendwie hatte Sachs es vorhergesehen. Es war nur so ein Gefühl. Aber er hatte reagiert: seinen Arm herausgeschoben und die in Vorwärtsbewegung befindlichen knapp 50 Kilogramm Mensch zurückgehalten. Wie ein Flitzebogen kippte Joyce in seinem Arm vorwärts, um dann – wie in Zeitlupe – zurückzuschnellen. Es war der erste Körperkontakt mit der Kleinen, fiel ihm ein. Eigentlich sogar schon der zweite, hatte er ihr nicht beim Einsteigen in den Wagen die Hand hingehalten und sie hatte die seine mit einem breiten Lächeln ergriffen? Es schauderte ihn.

Gerade schlug Joyce Kopf mit einem dumpfen Geräusch im Fahrzeug an. Erst am Türrahmen, Blut floss aus einer Wunde an ihrem Kopf. Dann knallte sie, sicher schon bewusstlos, mit dem Schädel auf die harte Bodenplatte. Noch beim Fallen glaubte Sachs zu wissen, dass er mit der jungen Philippinerin nur Ärger haben würde.

*

Joyce war tatsächlich tot. Weinend stand Sachs neben dem VW-Bus und starrte in die reglosen, offenen Augen des Au-pair-Mädchens. Sie musste sich das Genick gebrochen haben, vermutete er. Ein Unglück also und nicht sein Verschulden. Sachs’ Körper verlangte erneut nach etwas, was ihn herunterbrachte: Kokain. Und er hatte nichts zur Beruhigung dabei. Aber im hellblauen Koffer der kleinen Philippinerin war genügend, wusste er. Doch wie sollte es jetzt weitergehen? Er wollte doch nur ein wenig Spaß. Und auch sie schien an Spaß interessiert zu sein. Hatte er doch ihr Einverständnis beim Einsteigen an ihren Gesten und Blicken festgemacht. Nun waren beide leer ausgegangen und die junge Frau war tot. Ein Jammer. In Sachs’ Kopf liefen schlimme Szenarien ab. Die Polizei spielte dabei noch die harmloseste Rolle. Die Leiche der Toten musste verschwinden – dauerhaft. Sachs bemühte sich, die Emotionen aus seinem Kopf zu verdrängen. Ein klarer Gedanke, eine Lösung, ein Ausweg musste her. Der 56-Jährige stierte auf den Koffer mit dem riesigen Froschaufkleber, der hinter der Toten schräg zwischen Rückbank und Fahrersitz klemmte.

WENN ER SIE IN DEN KOFFER ...?

Sachs zog die tote Philippinerin aus dem Bus. Er nahm keinerlei Rücksicht bei dieser Arbeit, sie war doch schon tot. Plötzlich stoppte er seine Tätigkeit, hörte mit wild schlagendem Herzen in das unheimliche Düstere des Waldes. Bis auf Turbinengeräusche war nichts zu hören. Der Hamburger Flugplatz „Helmut Schmidt“ erwachte zum Leben. Wenn er nur eine Zigarette dabeihätte. Aber nein, da war Schmidt stets besser vorbereitet gewesen. Der Gedanke an den Altbundeskanzler hatte ihn kurz abgelenkt. Er musste sich sputen, man erwartete ihn schon bald von seiner Mission zurück. Sachs riss den Koffer nach draußen, öffnete ihn. Jede Menge Mädchenkleider, eine Kosmetiktasche mit einem Einhorn bemalt, ein Stoffhund und einige in braunes Plastik gewickelte Pakete fielen auf den Waldboden.

IN DEN PAKETEN WAR DAS GESUCHTE.

Sachs war sich bewusst, es würde riesigen Ärger geben, wenn er eines der Pakete aufriss. Aber war das jetzt nicht auch egal? Seine Unruhe wechselte um in Euphorie. Doch es blieb noch immer eine graue Wolke vor seinen Augen. „Nein, du brauchst keine Angst zu haben“, beruhigte er sich. Er wusste genug, um den Doktor auffliegen zu lassen. Sie konnten ihm nichts, absolut nichts. Und das bisschen Kokain – den Rest würde er ihnen zurückbringen. Der Stoff ging mit dem nächsten Au-pair raus. Sachs packte eines der Pakete vom Waldboden und versuchte zitternd mit dem Fingernagel durch das Plastik ins Innere vorzudringen. Doch die Kunststofffolie tat das, für was sie bestimmt war: widerspenstig zu sein und den Inhalt zu schützen. Endlich gelang es ihm, eine Öffnung zu schaffen. Etwas des weißen Pulvers bröckelte auf den Waldboden. Egal, es war genügend da. Der Doktor würde es verschmerzen können. Mit zwei Fingern griff Sachs hinein und zog sie bestäubt zurück. Wie damals als Kind, wenn Mama backte, fiel ihm ein, und er hatte große Lust, laut zu lachen. Er ließ es aber. Dafür hielt er sich die Finger vor die Nase und sog das Puder hinein. Den Rest massierte er sich ins Zahnfleisch. Seine Überlegung, die Hand erneut in die Packung zu schieben, schenkte er sich. Es gab jetzt Wichtigeres zu tun. Seine Gedanken wurden auf einen Schlag klarer, als habe er die beschlagenen Gläser seiner Brille geputzt. Auch das Graue vor seinen Augen war verschwunden und hatte sich aufgeklart wie eine Wolke nach dem Abzug des Gewitters.

DAS TEUFELSZEUG HALF SCHNELL.

Später musste er alle persönlichen Gegenstände der Kleinen loswerden, bevor ein übereifriger Wanderer Alarm schlug. Einen Spaten hatte er nicht mit. Stöhnend vor Ärger und Aufregung packte er Joyce Leiche an den Armen und warf sie voller Verzweiflung in Richtung des Koffers.

*

Die junge Frau war doch größer, als Sachs angenommen hatte. Der Koffer war ihm vorab riesig erschienen. Aber das stellte sich jetzt als Trugschluss heraus. Sofort war ihm klar, dass die Leiche nicht so einfach hineinpassen würde. Sie ragte wie eine übergroße Puppe aus der halben Schale. Sachs beugte sich über die Tote, drückte den Kopf mit dem Pagenschnitt so tief vor die Brust des Mädchens, dass ein lautes Knacken zu hören war. Es schmerzte ihn, doch dann lächelte er, streichelte ihr über das dunkelschwarze Haar.

„Verzeih mir, Joyce, aber du spürst keinen Schmerz mehr!“, flüsterte er leise, mit einem entschuldigenden Blick zum Himmel. Die Arme der Toten stellten kein Problem dar. Ausgekugelt fanden sie genügend Platz in der Kofferschale. Nur die langen Beine weigerten sich, sein Werk zu vollenden. Zum Glück waren sie dünn. Sie erinnerten ihn an seine dürre, und wie er glaubte, magersüchtige Nachbarin. Gewaltsam brach er die Knochen von Schien- und Wadenbein. Direkt unterhalb des Knies. Die lauten Knackgeräusche ließen sogar ihn, den gelernten Metzger, für einen Moment erschaudern. Die Röhrenknochen hatten keine Chance gegen seine brachiale Gewalt. Es nutzt nichts, beruhigte er sich selbst – und er warf ein weiteres Stoßgebet zum Himmel. Nun war alles egal, doch dieser unmenschliche Vorgang würde dazu führen, dass er selbst in Ruhe weiterleben durfte. Ein Notfall also. Der Doktor würde es verstehen – glaubte er.

Kapitel 1

Die junge Frau schien sichtlich überfordert. Die Menschenmenge, die sich vor dem Backsteinkomplex im Hamburger Luisenweg versammelt hatte, brüllte laut und unverständlich durcheinander. Fenster des mehrstöckigen Hauses öffneten sich; Bewohner schauten argwöhnisch und verärgert heraus.

„Halt, Ruhe! So hört mir doch mal zu!“

Das Gesicht der dreißigjährigen Blondine bildete deutlich ihren erhöhten Blutdruck ab und die Worte entwichen ihr mit zittriger Stimme. Nur langsam beruhigte sich die aufgebrachte Menge. Die junge Maklerin wischte sich die Schweißtropfen von der Stirn und zählte kurz durch: Knapp fünfzig Personen hatten sich an diesem Nachmittag zur offenen Wohnungsbesichtigung, hier im Hamburger Stadtteil Hamm, versammelt.

„Gut ...“, begann sie, nachdem der Lärm der Anwesenden sich einigermaßen reduziert hatte, „... wir werden die 2-Zimmer-Wohnung im Parterre mit jeweils zehn Personen gleichzeitig besichtigen. Anschließend lasse ich die nächste Gruppe hinein. Stellen Sie sich hintereinander auf, dann ...“ Diese Aufforderung hätte die Frau tunlichst unterlassen sollen, denn wie aus dem Nichts wuchs das Gekreische wieder an. Hinzu kam ein Drücken und Schieben, sodass die Frau zu ihrem eigenen Schutz mit einem Schritt seitlich auf die Fahrbahn ausweichen musste.

„Jetzt gebt doch mal Ruhe, Leute – Schlange war angesagt!“

Die dunkle, markante Stimme kam von einem Mann mit grauem Haar und Zopf. Als sei er der Anführer der wilden Horde, verstummte diese, und wie auf Kommando war die interessierte Menge halbwegs diszipliniert bemüht, dem Wunsch der Frau vor dem Hauseingang zu entsprechen.

„Geht doch!“, grinste der Mann und machte mit der Hand einen einladenden Schwenker zur Maklerin.

„Vielen ... vielen Dank!“, stotterte diese und ihre rote Gesichtsfarbe nahm noch um eine Nuance zu.

Frau Sowereit war Angestellte einer Hamburger Wohnungsbaugenossenschaft und für die Vergabe von Mietwohnungen verantwortlich, doch in solchen Momenten wünschte sie sich ihr altes, überschaubares Leben als Bürokauffrau zurück.

EINER NACH DEM ANDEREN!

Vorsichtig spazierte sie seitlich an der Schlange vorbei. Sie entnahm ihrer Lederumhängetasche ein Schlüsselbund und schloss – noch immer argwöhnisch hinter sich blickend – die alte Haustür des Backsteinbaus auf. Jeden Moment erwartete sie lautes Indianergebrüll und das Vorbeibrechen einer Herde wild gewordener und sicher schmerzfreier Wohnungssuchender. Doch zu ihrer Verwunderung schien nun alles ruhig und gesittet abzulaufen.

Der bezopfte Grauhaarige stand ziemlich am Anfang der wartenden Mietinteressenten. Frau Sowereit registrierte es mit gewisser Erleichterung. Mut gefasst, betrat sie mit energischem Schritt den kühlen Hausflur. Es roch nach Kebab, nach Kreuzkümmel und Tomaten. Dazu kalter Zigarettenrauch und nach etwas Süßlichem. Sie vermochte nicht zu sagen, um was es sich handelte. Irgendein orientalisches Gewürz, vermutete sie. Auf jeden Fall wollte sie das Aroma nicht in ihrem Essen haben, ging es ihr durch den Kopf. Ihre Stimmung besserte sich. Sie redete sich den Umstand schön. Im Flur versperrten zwei riesige Kinderwagen widerrechtlich den Weg zum Kellerabgang.

Die freie Parterrewohnung lag links und die Maklerin atmete kurz durch: 52 Quadratmeter, 2 Zimmer, 590 Euro kalt. Wie so oft wunderte sie sich, dass es – trotz des hohen Preises – für solch kleine, kaum isolierte und fast 100 Jahre alte Wohnungen so viel Zuspruch gab. Aber in Hamburg war nichts unmöglich. Sie hatte schon Tiefgaragenstellplätze für 200 Euro vermittelt.

Die Frau steckte den Schlüssel in das Türschloss, immer bemüht, die ihr folgende Menschenschlange nicht aus den Augen zu verlieren. Die Wartenden schoben etwas und der Herr mit Zopf reagierte prompt mit einem Ruf: „Lasst doch das Gedränge. Jetzt wird’s eh noch nicht entschieden!“

Übertriebener Stolz packte Frau Sowereit und sie fühlte sich durch die Vermittlung des Mannes in ihrer eigentlichen Funktion etwas nach hinten geworfen. Sie ergänzte: „Alle Anwesenden werden die Wohnung besichtigen dürfen, das verspreche ich Ihnen. Anschließend verteile ich an die Interessierten die Anmeldebögen. Also, gleiches Recht für alle.“

In ihrem Rücken reagierten mehrere Personen auf ihre Aussage mit Gelächter. Einer schrie: „Als ob das etwas mit Recht zu tun hat!“ Andere stimmten dem anonymen Stänkerer lautstark zu.

Die Holztür öffnete sauber und sofort nahm Frau Sowereit wahr, nichts war wie sonst. Zögernd und mit Zurückhaltung betrat sie den kleinen Flur der Wohnung. Die Atemluft, die ihr entgegenschlug, empfand die Frau als extrem gewöhnungsbedürftig. Auch einige Fliegen schwirrten umher. Sicher mochte die Hitze der letzten Juli-Tage an all dem schuld sein. Ärger zog in ihr hoch, ihr Blutdruck stieg. Später würde sie mit dem Hausmeister Tacheles reden müssen und sicherstellen, dass leere Wohnungen – speziell im Sommer – von ihm regelmäßiger gelüftet wurden.

„Gott, wie stinkt das? Das Wohnen hier ist ja unzumutbar!“, rief jemand nah bei ihr. Die Maklerin kümmerte sich nicht darum.

Sabine Sowereit hob einen Arm und legte den Stoff ihrer dünnen Bluse unter ihre Nasenlöcher. So wurde der grässliche Geruch etwas gefiltert und sie bemühte sich, schnell in das Wohnzimmer zu gelangen. Ihr Ziel war es, baldigst ein Fenster zu öffnen. Die Atemluft wurde bei jedem Schritt unerträglicher und würgend und mit einer Art Tunnelblick stürzte die junge Frau die wenigen Schritte durch den Eingang zum Wohnzimmerfenster.

Die Anzahl der Fliegen war auf ein beachtliches Maß angestiegen. Sabine musste den Arm von der Nase nehmen, um einen vermeintlichen Angriff des Ungeziefers zu verhindern. Durch diese Wolke schwarzer Lebewesen registrierte sie seitlich auf dem Boden einen großen Gegenstand. Während ihre zweite Hand Richtung Fenstergriff glitt, wunderte sie sich darüber, dass die Wohnung doch nicht komplett leer geräumt war. Dann jagte ein markerschütternder Schrei große Mengen von Adrenalin durch ihren Körper.

„Da liegt eine ... Leiche!“, brüllte eine, wie es ihr schien, weibliche Stimme, und hinter Frau Sowereit wuchs ein Tumult an, gegen den das Geschiebe draußen ein Miniaufstand war. Im Nu war der Raum erfüllt von lärmenden Menschen, und die Frau bekam Angst, erdrückt zu werden. Die Atemluft, die Fliegen, dazu die verschlossenen Fenster verursachten bei ihr zusätzliche Beklemmung. Panik stieg hoch. Das Würgen trieb Reste des Mittagessens in Sabines Speiseröhre und ein Hustenanfall bahnte sich an. Noch das Wort „Leiche“ im Gehörgang, suchte sie nach der Antwort für diese fremde und abartige Situation. Ihr Blick fiel auf eine alte Matratze, die seitlich der Tür zum zweiten Raum auf dem Boden der Wohnung lag. Darauf befand sich ein Körper. Er schien nackt und war doch mit einer grauen, eher schwarzen Schicht bedeckt. Erst glaubte die Hobbysurferin an einen Neoprenanzug. Doch dafür war die Farbe nicht dunkel genug. Eher – so ging es ihr durch den Kopf – ähnelte es Ruß aus einem alten Ofenrohr. Der leblose Körper lag zusammengeschoben da wie ein Embryo. Er musste der Auslöser dieses Infernos sein.

DIE MINIMALITÄT IM RAUM GLICH EINEM KUNSTWERK.

Im ersten Moment dachte die Maklerin an einen Obdachlosen, der sich hier hineingeschlichen haben musste und verstorben war. Dann erst fielen ihr die kleinen Krabbeltiere um den Körper auf sowie ein riesiger, roter Fleck, der wie deplatziert hinter dem Körper die unansehnliche, graue Matratze etwas aufhübschte. Ihr Magen hatte ein Einsehen und sie erbrach sich.

Hustend wurde der jungen Frau klar, es war an ihr, nun etwas Entscheidendes zu tun – aber sie wusste absolut nicht, was. Die Hilflosigkeit trieb ihr den Schweiß in dicken Tropfen über den Körper, zugleich schoben sich immer mehr Wohnungssuchende – neugierig geworden – von draußen in das kleine Parterre. Der Raum war inzwischen überfüllt wie ein gut besuchtes Rockkonzert.

Schreiend, stöhnend, würgend, drückten sich Personen gegen den Körper der Maklerin und schoben sie immer näher zu dem, was dort lag und was ihr selbst den Tag verdorben hatte. Dazwischen wurden vermehrt Hilferufe laut.

„Ist das abartig, ein Toter!“

„Hier werde ich sicher nicht einziehen!“

„Holt endlich die Polizei!“

„Igitt!“

Und wieder war es der ältere Herr mit dem Zopf, der Sabine Sowereit aus der Patsche half. Er hielt sich den Stoff seines Shirts vor die Nase, ein weißer Schwabbelbauch wuchs darunter hervor.

„Hier ist ein Verbrechen geschehen. Hört endlich auf zu fotografieren, seid ihr noch ganz bei Trost?“ Böse geworden, schlug er einem jungen Mann ganz vorne das Smartphone aus der hochgestreckten Hand. Es entglitt dem Typen und blieb irgendwo in der dichten Menge stecken. Der Besitzer reagierte auf den Verlust des Handys mit dem Versuch, dem Mann ins Gesicht zu schlagen. Nur die Enge des Mobs verhinderte das.

Frau Sowereit erwartete eine Schlägerei, aber irgendwie schaffte es der Mann, alle Anwesenden nach draußen zu schieben. Laut brüllend und mit roher Gewalt schloss er nach einer gefühlten unendlichen Zeit die Tür von innen. Schnellen Schrittes kehrte er zurück und riss beide Fenster auf. Der spärlich eindringende Sauerstoff brachte langsam Linderung. Würgend schnappte die Frau nach Luft. Als Sabine Sowereit glaubte, mit dem Mann und der Person am Boden alleine zu sein, rannte noch ein junges Paar aus dem angrenzenden Badezimmer. Sie schauten entschuldigend, machten schnell ein Handyfoto von der Leiche auf der Matratze und verließen dann hastig und hustend die Wohnung. Gesprächsfetzen aus dem Flur wurden lauter – nach dem Zuschnappen der Eingangstür klangen sie ab.

*

Es war der erste Kontakt der Maklerin mit dem Tod. Sie spürte ihre unkontrollierte, hochfrequente Atmung und versuchte ihr entgegenzuwirken. Ihr leerer Magen hatte sich etwas beruhigt; sie sog wie besessen die Außenluft ein. Der Mann neben ihr war in die Hocke gegangen. Er schüttelte den Kopf und schien fassungslos. Aber war nicht er es, der einen kühlen Kopf besaß?

„Der ... ist doch ... tot?“

Frau Sowereit war sich nicht sicher, warum sie das fragte. Auch ohne spezielle Ausbildung musste jedem halbwegs klar denkenden Menschen bewusst sein, dass die Person tot war und schon einige Tage hier herumlag – vielleicht sogar seit Wochen. Der Mann mit dem Zopf vor ihr in der Hocke – er war sicher jenseits der fünfzig – hatte die Frage der Maklerin wohl gehört. Denn er nickte beruhigend, jedoch ohne sie anzublicken.

„Wir müssen die Polizei rufen!“, flüsterte er wenig später, kaum vernehmbar. Als ob er um ihr Einverständnis bettelte, drehte er nun seinen Kopf und schaute sie unvermittelt mit fragendem Blick an. Sie nickte und hatte das Gefühl, den bewegenden Kopf nicht mehr zur Ruhe bringen zu können. Erschöpft lehnte sie sich an die gekalkte Wand und bemühte sich, die Leiche nicht anzuschauen. Aber ein seltsamer Zwang ließ das nicht zu. Ihr Blick glitt über die Matratze: Lag da nicht ein Kind, klein und schmal? Ausgedünnte Strähnen pechschwarzer Haare nahm sie als weibliche Frisur wahr. Kein Mann – ein Mädchen! Der aufgedunsene Teil der Gesichtshälfte, der sich der Maklerin entgegenstreckte, gab zusätzlich Anlass zu ihrer Vermutung. Auf den ersten, längeren Blick war der Körper unbekleidet. Und es schien ihr, als schliefe die Person nur. Als schüttelte die Tote jeden Moment die dunkle Schicht von der Haut und würde sich – aufgeweckt vom Umgebungslärm – lebensfroh aufrichten.

Frau Sowereit erschrak über eine leise Stimme. Dann wurde ihr bewusst, dass sie es war, die ein Vaterunser betete. Draußen ertönte ein kurzes Hupkonzert. Es erschreckte die Frau erneut und sie unterbrach das Gebet.

Wie durch einen Nebel vernahm die Maklerin eine Stimme: „Kommen Sie sofort, Luisenweg ... welche Hausnummer? Moment, hallo, welche Hausnummer haben wir hier? Welche Hausnummer? Frau Maklerin?“

Frau Sowereit spürte, die Antwort lag bei ihr, und erst jetzt fiel ihr ein, der Mann neben ihr fragte sie.

„Hausnummer 6, Luisenweg, Hausnummer 6, Parterre!“, rief sie mechanisch und wie fremdgesteuert. Der Mann sprach leise Worte in ein Handy.

Sie lehnte sich tief aus dem Fenster, beobachtete draußen die aufgewühlte, lärmende Menschenmenge. Sabine Sowereit freute sich plötzlich auf den Feierabend, auf ihre Katze und den Abend vor dem Fernseher. Und sie war sich absolut sicher: dem Herrn mit grauem Zopf würde sie diese Wohnung vermieten – falls er noch Interesse haben sollte.

Kapitel 2

Wenige Stunden später standen Hauptkommissarin Sandra Holz, ihre Kollegin Emma Meyfeld sowie Rechtsmediziner Dr. Uwe Pellin in der Wohnung im Luisenweg. Sie waren zugeknöpft bis unter den Scheitel und hielten sich – trotz des Mundschutzes – noch ein Eukalyptus getränktes Taschentuch vor die Nase.

„Sie werden es abreißen müssen!“, flüsterte Pellin nach einer Weile, und es klang durch Maske und Zellstoff, als befänden sie sich in einem schallgedämpften Tonstudio.

„Was meinen Sie?“

Sandra überforderte die Szene um sie herum und hinzu kam dieser grässliche Gestank, der trotz aufgerissener Fenster nicht entweichen wollte.

„Das Haus, sie werden es abreißen müssen. Hier zieht doch keiner mehr ein, da bin ich mir sicher. Wir hatten vor Monaten mal einen Selbstmörder in einem Porsche Cayenne. Die Angehörigen fanden ihn erst Wochen später in der Garage seines Ferienhauses. Der Wagen hatte einen geschätzten Wert von mindestens 50.000 Euro, aber man konnte ihn nur noch als Ersatzteillager verkaufen.“

Die beiden Frauen schauten sich an und schüttelten den Kopf. „Männer!“, entfuhr es der jungen Kommissarin Meyfeld und Sandra nickte.

„Was gibt es über die Leiche zu sagen?“, wollte Sandra wissen.

„Junge Frau, wahrscheinlich Asiatin, eher unter als über zwanzig Jahre alt. Dem ersten Anschein nach erwürgt und vorher ...“

„Missbraucht?“ Emma Meyfeld war Dr. Pellin zuvorgekommen.

„Davon gehe ich aus, werte Kolleginnen!“

„Haben wir genügend Spuren, um den Mörder zu identifizieren?“, stieß Sandra leise hervor.

Pellin nickte. „Sperma, Hautpartikel, Haare und sogar Fingerabdrücke. Ich glaube, der Täter bettelt darum, dass wir ihn schnappen. Doch Genaueres morgen.“

„Gute Nachrichten“, stöhnte Kommissarin Meyfeld, „wie wäre es nun noch mit einem Todeszeitpunkt?“

„Oh, ja! Ich tippe mal, vor vierzehn, maximal vor einundzwanzig Tagen. Dem Aussehen der Leiche nach könnte man glauben, sie läge schon länger, aber diese Hitze hier im Raum ...!“

„Brauchen Sie mich noch?“, fragte Sandra den Rechtsmediziner. Sie hustete und man konnte an ihrer Atemfrequenz und der Gesichtsrötung erkennen, wie sehr sie die Situation hier belastete.

Pellin schüttelte den Kopf, während er mit einem Spachtel und einem Röhrchen weiter an der Leiche herumwerkelte.

Die Kommissarin bewunderte ihn kurz, rannte dann aber aus der Wohnung.

Der Flur des Mehrfamilienhauses im Luisenweg war kühl. Aber das war nicht das einzige Gute. Die schlimmen Gerüche waren fast komplett verschwunden und Sandra riss sich die Maske vom Gesicht. Das Papiertaschentuch steckte sie erst durch den Overall hindurch in ihre Lederjackentasche. Dann holte sie es wieder heraus und suchte nach einer Möglichkeit, es dauerhaft loszuwerden.

„Was ist?“, fragte Kommissarin Meyfeld, die neben ihre Kollegin getreten war.

„Das stinkt sicher noch nach Leiche“, flüsterte Sandra etwas abwesend. Emma nahm ihr das Taschentuch mit spitzen Fingern ab, spazierte aus dem Flur bis zur Eingangstür und warf es seitlich neben das Gebäude.

Sandra hatte zugesehen. „Das ist aber kein Umweltschutz!“, grinste sie. Meyfeld zuckte mit den Schultern. „Wo das Haus doch abgerissen wird!“

„Wie bitte?“

Sandra und Emma erschraken. Die Stimme konnte schnell einer kräftigen Frau zugeordnet werden, die mit einem Satz im Eingangsbereich auftauchte. Das leichte Kräuseln von Rauch bei ihrer Hand zeigte, aus welchem Grund sie draußen gestanden hatte.

„Das Haus soll abgerissen werden? Spinnt ihr? Ich wohne seit ...“, die Frau überlegte einen Moment, „... zwölf Jahren hier und werde meine Wohnung nur unter Polizeigewalt verlassen.“ Plötzlich fing sie an zu weinen. „So eine Scheiße ...!“, flüsterte sie zwischen mehreren Weinattacken.

„Nein, nein!“

Mit einem Schritt war Sandra bei der Frau.

„Das betraf nicht Ihr Haus. Also nicht dieses hier. Es ging um etwas anderes. Sie haben wohl nur einen Teil unserer Unterhaltung mitbekommen.“

Das Weinen stoppte sofort. Die Frau trat die Zigarette im Hausflur aus und zog eine Packung Tabak hervor. „Gute Nachricht! Darauf muss ich mir gleich eine drehen“, rief sie und verschwand wieder durch die Haustür nach draußen.

Emma und Sandra atmeten auf.

„Das war knapp!“ Emma nickte.

„Emma, habt ihr alle Haushalte befragt?“

„Ja, eigentlich, bis auf einen. MikVit konnte den 71-jährigen Witwer im oberen Stock links nicht antreffen. Mik wird heute Abend noch einmal hinfahren und ihn verhören.“

Sandra nickte zufrieden. Eine junge, tote Frau, wahrscheinlich Asiatin in Hamburg, war das eine. Aber eine Leiche, die wochenlang herumlag, ohne aufgefunden zu werden, war noch eine Stufe extremer. Die Kommissarin entledigte sich umständlich des weißen Schutzanzuges.

„Lass uns Pellins Bericht abwarten. Ich werde im Büro noch etwas über das Gebäude recherchieren. Hausmeister gab es keinen, sagtest du?“

„Eigentlich schon. Sabine Sowereit von der Hausverwaltung – sie hat die Leiche entdeckt – gab mir die Anschrift des Hausmeisters. Er wohnt in der Neustadt. Aber ihrem Kenntnisstand nach macht er gerade vier Wochen Urlaub in einer Finca auf Malle. Er kommt wohl Anfang nächster Woche zurück.“

„Hausmeister müsste man sein!“, grinste Sandra. Falcos Song ,Der Kommissar‘ tönte laut durch den Hausflur. Sandra riss ihr Handy aus der Lederjacke.

„Holz!“ Sie hörte dem Anrufer still zu. Aber man konnte sehen, dass sich ihre bereits düsteren Gesichtszüge noch etwas verdunkelten.

„Was ist los?“, fragte Emma Meyfeld neugierig, als Sandra das Gespräch beendet hatte.

„Eine weibliche Leiche im Hamburger Airport. In einem Gepäckstück – wohl auch eine Asiatin.“

Kapitel 3

Seit dem Tod des Ersten Hauptkommissars Alexander Schweiss hatte Sandra einige Dezernatsleiter beim LKA 41 erlebt. Es schien, als könnte sich Polizeipräsident Jochen Andres nicht entscheiden und so kamen und gingen die Kandidaten im Monatstakt. Aber geblieben war noch keiner. Bei allen hieß es: übergangsweise. So fiel für die Kriminalbeamten der Mordkommission plötzlich das umständliche „Um Erlaubnis fragen“ und „Rechenschaft abgeben“ aus.

Aus Sandras Sicht überzogen ihre Kolleginnen und Kollegen den Drang, nach eigenem Ermessen zu handeln. Aber letztendlich musste sie sich selbst eingestehen: Auch sie nutzte diese willkommene Freiheit großzügig aus.

Kurzfristig hatte die Kommissarin den vor der Tür im Luisenweg stehenden Streifenwagen beauftragt, sie und Kollegin Meyfeld umgehend nach Fuhlsbüttel zum Hamburger Airport zu fahren. Der Fahrer – ein kräftiger Uniformierter von sicher fünfzig Jahren – fühlte sich überrumpelt und sichtlich unwohl. Das drückte sich aber nur in seinen nervösen Blicken aus. Mit leichten Magenschmerzen stieg die Kommissarin in den Streifenwagen.

Der Kollege hatte sicher beim polizeilichen Rallyekurs den ersten Platz belegt, denn er schoss – unterstützt von Blaulicht und Sirene – durch die belebten Hamburger Stadtteile. Erst hatte Sandra Angst um Fußgänger – in der Eppendorfer Sierichstraße gab es einen Beinahe-Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer – und auch Kollegin Meyfeld, im Fond des Passats, klammerte sich am Türgriff fest. Doch nach einer Weile genoss es die Kommissarin – zum ersten Mal seit Langem –, ohne Stau und dauernden Halt durch Hamburg zu fahren. In Rekordzeit von siebzehn Minuten hielt der Wagen mit quietschenden Reifen vor dem Terminal 2 des Flughafens „Helmut Schmidt“ in Fuhlsbüttel.

Die Magenschmerzen hatten sich bei Sandra verstärkt. Der Gedanke an eine tote, junge Frau in einem Koffer machte der Kommissarin schwer zu schaffen. Hatte diese Perversion denn nie ein Ende? Seufzend verließ sie den Wagen und hob noch einmal den Daumen in Richtung des Fahrers. Sie wollte damit ihren Respekt vor seinen Fahrkünsten ausdrücken. Emma trat neben sie.

Die Mordkommission wurde schon in Fuhlsbüttel erwartet. Zwei uniformierte Kollegen der Bundespolizei standen am Eingang des Terminals und traten unruhig von einem Bein auf das andere. Neugierig schauten sie zum Fahrzeug, das mit Blaulicht und Sirene vorfuhr. Als die beiden Kriminalbeamtinnen den Streifenwagen verlassen hatten und energisch und selbstbewusst auf die Männer zutraten, schien es, als wäre es Absicht der Uniformierten, die Frauen wegzuschicken. Sie hatten wohl mit männlichen Kollegen gerechnet. Man konnte es in ihren eher ablehnenden Gesichtern erkennen. Als Sandra sie mit dem Spruch: „Hallo, wir sind vom Mord!“, begrüßte, entspannten sie sich etwas und grinsten sogar. „Oh, zwei Damen?“, meinte der Jüngere der beiden und Sandra bemerkte, wie er sie und ihre Kollegin von oben bis unten taxierte.

„Wir können auch zwei männliche Kollegen rufen“, erklärte Emma Meyfeld in ihrer ruhigen, aber bestimmenden Art. „Aber dann steht ihr beiden euch noch eine weitere Stunde hier die Weichteile platt!“

Erschrocken nickten die Männer mit errötenden Gesichtern und stolzierten – wie auf Kommando – sprachlos vorneweg.

„Wir müssen durch die Schleuse!“, war der erste Satz eines der Kollegen nach wenigen Minuten schnellen Schrittes durch die belebten Hallen des Hamburg Airports. Überall war großes Treiben, es war mitten in den Sommerferien und somit war klar, warum. Die Menschen schauten neugierig auf die beiden jungen Frauen, die im Schlepptau der Uniformierten durch das riesige Terminal liefen. Nach der Fahrt mit einer Rolltreppe zum Check-in hielt die Gruppe vor einer Glastür im äußersten Wandbereich. Sie wurde sofort geöffnet und eine ältere Frau in Jeans und roter Warnweste grinste sie an.

„Kolleginnen!“, erklärte einer der Polizeibeamten und wies auf Sandra und Emma. Die Dame nickte teilnahmslos.

„Dienstausweise, Perso, Lederjacke aus!“, wandte sie sich an Sandra. „Taschen leer, Handys und so. Dann hier rüber!“ Es klang nicht unfreundlich, eher bestimmt, und Sandra war sofort klar, hier wurden alle gleich schlecht behandelt. Sie und Emma befolgten die Anordnungen der Frau. Als beide Kriminalbeamtinnen auch den Scanner hinter sich und ihre Utensilien wieder eingesteckt hatten, wurde die Frau umgänglicher. „Es freut mich, dass es weibliche Mordermittlerinnen gibt!“, rief sie lautstark. Und leise hinterher: „Reißt den Machos den Arsch auf!“ Die Uniformierten, die gerade hinter ihren weiblichen Kolleginnen durch den Scanner liefen, hatten es sicher vernommen. Aber sie überhörten es aus gutem Grund. Die Frau des Security-Dienstes überreichte den beiden Kommissarinnen noch zwei gelbe Warnwesten und für jede einen Ausweis mit Hülle. Sandra und Emma zogen die Westen an und befestigten die Ausweise am Revers.

Einer der beiden Uniformierten öffnete eine Metalltür und die Gruppe betrat die Einkaufsmeile des Hamburger Airports. Es war ein echter Kulturschock für Sandra, so als ob sie in eine andere Welt wechselte. Eben noch ruhig und persönlich, nun ein Menschengewusel sondergleichen. Dazu Lautsprecherdurchsagen, monotone Geräusche zahlreicher Kofferrollen und Stimmen wie das überlaute Vogelgezwitscher frühmorgens vor ihrem Fenster in der Böckmannstraße. Sandra bemühte sich, alles irgendwie auszufiltern, und zum Glück bogen sie nach einigen Hundert Metern in einen ruhigeren Bereich ab. Vorbei an grinsenden Bundespolizisten und durch zahlreiche weiße Türen erreichten sie endlich einen kleinen Raum, der – Sandra konnte es an den Gesichtszügen des Kollegen erkennen – ihr Ziel ankündigte. Ihr Herz schlug wild und die Magenschmerzen gerieten außer Kontrolle. Fleißig schluckte sie den Speichel hinunter, um das Brennen in der Speiseröhre zu verhindern. Es misslang.

Im Raum befand sich außer einem Stuhl und einem Tisch nur noch ein weiterer Kollege der Bundespolizei. Alles war in hellem Weiß gehalten und nur die Uniform des freundlich nickenden Polizisten hob sich von der einheitlichen Farbe seines Anzugs ab. Dann fiel Sandras Blick auf den riesigen Koffer. Eigentlich hätte er ihr als Erstes ins Auge fallen müssen. Aber es hatte etwas von einer Fehlinformation des menschlichen Sehvermögens und sie hatte ihn wohl gänzlich ausgeblendet.

Es handelte sich um einen übergroßen Hartschalenkoffer in himmelblauer Farbe mit riesigem Froschaufdruck. Als Kind hätte sie diesen Koffer geliebt. Der plötzliche Tod ihrer Mutter im Juni fiel Sandra in diesem Moment ein und das machte ihre Aufgabe nicht einfacher. Sie verschwieg den Kollegen Charlottes Tod und hatte für die Bestattung keine Freistellung beantragt, sondern einfach Urlaub eingereicht. Nur Freund Caro – noch immer bei der Aufbearbeitungsstelle des G-20-Gipfels im Einsatz – wusste darüber Bescheid, und das musste reichen.

*

Der himmelblaue Koffer war liebevoll geschmückt mit diversen Aufklebern. Unter anderem das Hamburg-Wappen, eine Weltkugel sowie ein großes Abziehbild, das das Hamburger Chilehaus zeigte. Die Sticker wiesen auf eine Jugendliche oder junge Frau als Besitzerin des Gepäckstückes hin. Die Reißverschlüsse waren zugezogen. Der Koffer hatte einige Kratzer und Schmutzreste. Es sah aus, als habe man ihn durch einen Wald gezogen. Es handelte sich dabei um einen sogenannten „Spinner“, also einen Koffer mit vier Rollen. Sandra selbst hatte auch solch einen. Eine Rolle des Koffers fehlte und die anderen drei waren voller Schmutzreste. So thronte das himmelblaue Gepäckstück farbenfroh mittig im weiß getünchten Raum.

„Hier ist er! Also, der Koffer mit der ...!“ Der Kollege stotterte rum und Sandra nickte ernst. Sie verdrängte den Verlust ihrer Mutter.

„Der Rechtsmediziner und die Kollegen der Spusi waren schon dran?“

Der Mann nickte. „Erst hatte der Entschärfer seinen Einsatz.“

„Entschärfer?“

„Wir dachten an ein IED, also einen subversiven Sprengkörper.“

„Wo sind alle?“, wollte Emma wissen.

„Nebenan“, der Uniformierte wies mit dem Kopf in seitliche Richtung.

„Auch der Entschärfer?“

Der Kollege nickte.

„Schaust du mal nach ihnen?“ Emma stimmte zu und verschwand durch die Tür nach draußen. Der zweite Kollege folgte ihr.

„Dann erzählen Sie mal. Sie haben den Koffer gefunden?“

„Nein, nein, so einfach ist es nicht.“

„Lassen Sie mich Ihnen nicht jedes Wort aus der Nase ziehen!“ Sandra wurde langsam ungeduldig.

Der Beamte schaute leicht entrüstet, hielt sich aber mit Ausbrüchen zurück. „Das Gepäckstück muss sich schon einige Tagen hier im Airport befinden. Wir haben versucht, seinen Weg zu rekonstruieren.“

„Und?“ Sandra nervte die Fragerei. Der Kollege musste doch schon von Berufs wegen wissen, welche Angaben für die Aufklärung eines Mordes wichtig waren. Ob es ihm etwas ausmachte, dass eine Frau die Fragen stellte? Die Stimme der Security-Angestellten von eben schallte wieder in Sandras Ohren: „Reißt den Machos den Arsch auf.“ Sie lächelte und bemerkte, dass dieser Gefühlsausbruch den Kollegen noch mehr irritierte. Aber er riss sich zusammen.

„Ja, ohne Erfolg. Entweder stammt der Koffer aus einer ankommenden Maschine, Labels waren keine vorhanden ...“

„Oder ...?“

„... oder man hat ihn aufgegeben. Am Schalter. Wobei – bei dem Gewicht.“

„Wie schwer ist er?“

„44 Kilogramm.“

„Wie kann es sein, dass sich so ein Gepäckstück tagelang auf dem Airport aufhält? Jemandem muss das schwere Teil doch aufgefallen sein?“

Der Kollege zuckte mit den Schultern. „Wissen Sie, wir fertigen hier täglich über 50.000 Fluggäste ab. Und jeder hat mindestens ein Gepäckstück. Da kann auch mal eines liegen bleiben. Aber Sie sollten besser die Verantwortlichen dazu befragen.“

Sandra wollte schon erwidern, dass die meisten Passagiere heutzutage nur noch mit Handgepäck reisten, ließ es aber.

Emma Meyfeld betrat den Raum. Im Schlepptau Dr. Fischer, der Stellvertreter von Dr. Pellin aus der Hamburger Rechtsmedizin im Butenfeld. Dazu eine weitere ihr unbekannte Person im Einsatzanzug der Bundespolizei. Sandra bedankte sich bei dem Kollegen und nickte Fischer zu.

Die Kommissarin war zu dem auffällig bunten Gepäckstück getreten und zog ihr Handy aus der Lederjacke. Schnell machte sie einige Aufnahmen.

„Wollen wir den Koffer mal öffnen?“, sprach sie den Rechtsmediziner an.

Dr. Fischer hatte einen Moment überlegt, meinte dann: „Ich hatte schon das Vergnügen. Wollen wir ihn nicht zum Butenfeld ...“ Er schaute in Sandras starre Augen, die ihn ansahen, als ob sie im Begriff war, ihn zu hypnotisieren. „Alles klar, ich sehe schon ... aber gerne!“ Der junge Rechtsmediziner trat vor, legte erst beide Hände kurz auf die obere Hälfte des Koffers. Es sah aus, als beschwöre er die Geister oder betete, dass sich beim Öffnen des Gepäckstückes der Inhalt doch als völlig normal herausstellte.

Sandra geriet währenddessen in eine Art Trancezustand. Das metallene Geräusch des Reißverschlusses vernahm sie als eine Todesmelodie und nur mit Mühe hielt sie sich aufrecht. Sie spürte, wie die Übelkeit ihres Magens Besitz von ihrem Kreislauf ergriff, und machte einen Schritt seitwärts zur Wand. Sie lehnte sich dagegen – zum Glück hatte es keiner bemerkt.

Ein lauter Ton, der Sandra an den zufallenden Deckel ihrer Biotonne erinnerte, brachte sie wieder zurück. Die Atemgeräusche im Raum stagnierten. Nun war auch die Atmosphäre steril. Kein Wunder, der menschliche Körper im Koffer, auf den alle starrten, konnte einer Filmsequenz von ,Das Schweigen der Lämmer‘ entsprungen sein, aber sicher nicht der allgemeingültigen Realität. Auch die bisher von Klimageräten kühl und angenehm gehaltene Atemluft änderte sich schlagartig. Süßlich und widerlich war das, was Sandra gerade in ihre Lungenflügel sog. Ein Aufsteigen der Magensäure brachte das Fass zum Überlaufen. Sie würgte, rief: „Wir machen im Butenfeld weiter“, und rannte aus dem Raum.

Draußen an einer Wand gelehnt stand, im Panzerkombi, ein Mann und schaute zu ihr hinüber. Im hellen Licht fand ihn Sandra sehr ungewöhnlich. Nicht nur, dass er sicher zwei Meter groß war. Er hatte eine Drei-Millimeter-Kurzhaarfrisur und trotz des weiten Kombis, den er trug, sah er extrem sportlich aus. Sandra schätzte ihn als sehr selbstbewusst ein und fand ihn als Mann äußerst interessant. Sie atmete ruhiger und langsam stabilisierte sich ihr Kreislauf wieder. Der Mann trat auf sie zu.

„Alles in Ordnung?“, grinste er Sandra an. Eine leichte Übelkeit, verbunden mit einem Schwächeanfall, überkam sie. Sie taumelte. Der Mann hatte das bemerkt und die Kommissarin geistesgegenwärtig am Arm festgehalten.

„Ein schlimmer Job!“, meinte er, während er Sandra zur nächsten Bank brachte. „Oder sind Sie vielleicht in ... anderen Umständen?“

Die Kommissarin musste lachen, obwohl ihr absolut nicht danach war. Sie schüttelte den Kopf und erwiderte: „Um Gottes willen, nein!“

„Wir haben uns noch nicht vorgestellt, Frau Kollegin. Mein Name ist Armin Stahl, ich bin der Entschärfer hier.“

Sandra war überrascht. Auch weil der Mann zunächst das Sie bevorzugte. Das war ihr schon bei ihrer Versetzung nach Hamburg negativ aufgefallen. Dieses andauernd kameradschaftliche Du kannte sie aus ihrer Zeit in Oldenburg überhaupt nicht und fand es eher störend. Sie griff die ausgestreckte Riesenpranke des Mannes in der Hoffnung, dass er etwas von ihrer kleinen Hand übrig lassen würde. Doch zu ihrer Verwunderung drückte Stahl nur ganz leicht zu.

„Sandra Holz“, stammelte sie und fühlte sich wie ein Teenager, der seiner ersten Liebe gegenübersteht.

„Ich habe viel Gutes von Ihnen gehört, Frau Kollegin!“, schmeichelte Stahl und wieder schoss mehr Blut in Sandras Gesicht als notwendig.

„Danke, ich bemühe mich! Und Sie sind derjenige, der bei den Drähten rot oder blau unterscheiden muss?“

Stahl grinste. „Kann es sein, dass Sie zu viel ,Lethal Weapon‘ geschaut haben?“

Verlegen wühlte Sandra in ihrer Lederjacke nach einem Papiertaschentuch. Stahl griff in seinen Kombi und zog ein blütenweißes Taschentuch heraus. „Darf ich aushelfen?“

Sie nahm das Tuch und wischte sich mit zittriger Hand die Stirn ab. „Ich gebe es Ihnen gewaschen zurück!“

Stahl winkte ab, schaute auf seine riesige Armbanduhr und meinte dann: „Ich muss los, es gibt woanders mehr zu tun als hier. Wünsche Ihnen guten Erfolg.“

Er legte zwei Finger seiner rechten Hand an den Kopf und spazierte los. In wenigen Sekunden hatte er schon einige Meter zurückgelegt.

„Armin …!“ Sandra hatte das Gefühl, gerade die Koordination zwischen Verstand und Stimme verloren zu haben. „Warum rufst du den Mann zurück?“, fragte sie sich.

Stahl war stehen geblieben, hatte sich umgedreht und schaute die Kommissarin erwartungsvoll an.

Ihre Stimme sprach erneut wie von selbst: „Wenn Sie mir bitte Ihre … Handynummer geben könnten? Vielleicht habe ich ja mal Fragen …!“ Sie stotterte wieder wie ein pubertierendes Mädchen, aber dem Mann schien es nichts auszumachen.

Der Entschärfer kam zurück und nannte ihr grinsend eine zwölfstellige Nummer. Sandra tippte diese, mit nervösem Blick auf das Display, zu ihren Kontakten. „Man weiß ja nie …“, versuchte sie noch einmal alles herauszureißen. Stahl nickte und verschwand dann endgültig mit großen Schritten in der belebten Ankunftshalle des ,Hamburg Airport‘.

*

„Bist du schwanger, Sandra?“

Erst draußen vor dem Gebäude traf die Kommissarin mit Emma Meyfeld zusammen. Sandra sog die frische Abendluft ein und spazierte gemütlich auf dem Grünstreifen der Flughafenstraße entlang. Seitlich hinter ihnen rollte der Streifenwagen, gefolgt von einer Autoschlange genervter Fahrzeugführer.

„Jetzt fängst du auch noch damit an. Nein, bin ich nicht!“, meinte sie und schüttelte den Kopf. Schwanger? Das fehlte tatsächlich noch.

„Lass uns heimfahren, Sandra“, schlug die Kollegin vor, mit einem Blick in Richtung des Staus hinter ihnen.

„Du hast recht!“ Sandra winkte dem Streifenwagen und die Kommissarinnen stiegen unter aufkommendem Hupkonzert ein.