4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: MSMbooks

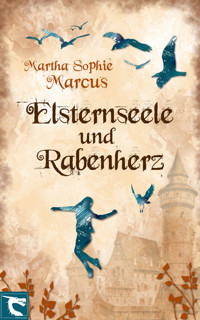

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Neuausgabe des erstmalig unter dem Titel "Rabenherz und Elsternseele" erschienenen Kinderbuchs für 10- bis 13jährige Leseratten. Die Sommerferien haben gerade angefangen, doch die zwölfjährige Pia ist verzweifelt: Seit Wochen ist ihre geliebte Großmutter verschwunden, und ihre Eltern wollen nun die Suche nach ihr aufgeben. Als Pia noch einmal auf eigene Faust nach ihrer Oma sucht, stößt sie in ihrem Haus auf das seltsame Mädchen Jori. Joris zweiter Fuß ist eine Vogelkralle, und das ist nur ein kleiner Teil ihres magischen Geheimnisses. Mit ihrer Hilfe findet Pia etwas über sich selbst heraus, das ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Schon bald wird sie mit ihren Freunden in den Kampf gegen einen mächtigen Feind verwickelt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Table of Contents

Titel

Impressum

Zum Inhalt

Teil 1: Elsternseele

Pias Erbschaft

Jorinde Isabeau

Flugshow

Der große Befreiungsplan

Verloren und wiedergefunden

Ding Dang Dong

Kondorklauen

Habichte und Elstern

Teil 2: Rabenherz

Elster im Anflug

Strix, der Fahrraddieb

Schöne Scherben

Knallkekse

Mademoiselle Habicht

Hühnerschreck

Ein wunderbarer Tag

Vogelhasser

Corax

Der Rübenkopf muss ab

Rabenherz

Leanders Geheimnis

Der Käfig

Die Autorin

Alle Bücher der Autorin

Deutsche Erstausgabe Februar 2013

Zuerst erschienen im Baumhaus Verlag

unter dem Titel: Rabenherz und Elstenseele

© 2012 by Martha Sophie Marcus

MSMbooks

In der Twiete 3,21365 Adendorf

Gestaltung dieser E-Book-Ausgabe: M.S.Marcus/H.Oltrogge, 2025

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung bedarf der ausschließlichen

Zustimmung der Autorin

Weitere Informationen:

www.martha-sophie-marcus.de

Zum Inhalt

Die Sommerferien haben gerade angefangen, doch die zwölfjährige Pia ist verzweifelt: Seit Wochen ist ihre geliebte Großmutter verschwunden, und ihre Eltern wollen nun die Suche nach ihr aufgeben. Als Pia noch einmal auf eigene Faust nach ihrer Oma sucht, stößt sie in ihrem Haus auf das seltsame Mädchen Jori. Joris zweiter Fuß ist eine Vogelkralle, und das ist nur ein kleiner Teil ihres magischen Geheimnisses. Mit ihrer Hilfe findet Pia etwas über sich selbst heraus, das ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt. Schon bald wird sie mit ihren Freunden in den Kampf gegen einen mächtigen Feind verwickelt.

Über die Autorin

Martha Sophie Marcus wurde 1972 im Landkreis Schaumburg geboren und verbrachte dort ihre Kindheit zwischen zahllosen Haustieren und Büchern. Sie studierte in Hannover Germanistik, Pädagogik und Soziologie mit dem Schwerpunkt auf geschichtlichen Aspekten. Anschließend lebte sie zwei Jahre lang in Cambridge, UK, und genoss die malerische historische Kulisse.

Ihre Leidenschaft für Literatur brachte sie früh zum Schreiben. 2010 erschien mit „Herrin wider Willen“, einer Geschichte aus dem Dreißigjährigen Krieg, ihr erster historischer Roman, dem bald weitere folgten. “Elsternseele” und “Rabenherz” sind ihre ersten Romane für jüngere Leser.

Martha wohnt heute mit ihrer Familie in Lüneburg und ist Vollzeit-Schriftstellerin.

Weitere Informationen finden Sie auf www.martha-sophie-marcus.de

Teil 1

Pias Erbschaft

Es war der traurigste Sommerferienanfang meines Lebens. Vier Wochen vor dem ersten Ferientag war meine Oma verschwunden, und weder in ihrem Haus und Garten noch bei ihren Bekannten hatten wir seitdem die kleinste Spur von ihr gefunden. Meine Eltern und ich saßen am ersten Samstagabend der Ferien zu dritt am Esstisch. Niemand sprach ein Wort. Wer hätte sich in dieser Lage auch über freie Tage freuen können?

Mama sah mich mit ihrem sorgenvollen Blick an und zögerte so lange damit, den Mund aufzumachen, dass sich mir schon alle Haare sträubten, bevor sie anfing zu sprechen. »Pia, wir wissen, es ist schwer für dich. Aber ich fürchte, wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass Oma nicht mehr lebt.«

Es ist nicht so, dass es mir nicht selbst schon durch den Kopf gegangen war, trotzdem rastete ich aus.

Wütend sprang ich auf und schleuderte meinen Joghurtlöffel auf den Tisch. »Das wäre echt bequem für euch, stimmt’s? So lange sie uns helfen konnte, wart ihr froh, dass es sie gab. Aber jetzt, wo sie unsere Hilfe braucht, fändet ihr es praktisch, wenn sie einfach tot wäre!« Schon während ich die Worte laut aussprach, wusste ich, dass ich ungerecht war, konnte mich aber nicht bremsen.

Mama und Papa hatten die Polizei alarmiert und sie hatten selbst nach Oma gesucht, und das vier Wochen lang. Sie hatten einfach keine Ideen mehr, was sie noch tun konnten. So wenig wie ich.

Papa legte die Stirn in Falten und knallte seinen Löffel ebenfalls auf den Tisch. »Red nicht so einen Blödsinn. Wir haben sie auch gern. Glaubst du, wir hoffen nicht …«

Wie immer: Papa wurde sauer, Mama kniff die Lippen zusammen und hatte Tränen in den Augen. »Pia!«, sagte sie flehend. Ich stürmte aus dem Raum, die Treppe hinauf in mein Zimmer und kletterte auf mein Hochbett. Die Räume in unserem Haus waren hoch, mein Bett lag weit über dem Boden. Ich konnte aus dem Fenster in die Krone unserer großen Kastanie sehen. Normalerweise fühlte ich mich hier oben total wohl, aber seit Omas Verschwinden kam ich mir vor, als lebte ich in einem Albtraum. Oma war immer für mich da gewesen, oft mehr als Mama und Papa. Während die beiden arbeiteten, hatte sie auf mich aufgepasst, und sie hatte mich immer verstanden, mit drei Jahren so gut wie jetzt mit zwölf. Zwölf und elf Monate, um genau zu sein. Neulich hatte ich mit meiner besten Freundin Annabelle noch Witze darüber gerissen, dass zu unseren dreizehnten Geburtstagen sicher etwas Besonderes passieren würde, weil die 13 so eine geheimnisvolle Zahl ist. Da hatten wir uns gerade für ein Zeltlager an der Ostsee angemeldet. Anna war jetzt dort, ich hatte mich wegen Oma geweigert mitzufahren.

Mama klopfte an meine Tür. Zweimal kurz, wie immer, dann kam sie herein, ohne eine Antwort abzuwarten. Aber das war in Ordnung. Es tat mir sowieso schon leid, was ich ihr an den Kopf geworfen hatte. »Tschuldige«, murmelte ich.

Sie stieg langsam die Leiter zu mir herauf, setzte sich mit baumelnden Beinen auf die Bettkante und seufzte. »Ist schon gut. Ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast. Natürlich wollen wir Oma Else nicht im Stich lassen, aber … Weißt du, damals, als dein Vater verschwunden war, da habe ich bis zum letzten Moment nicht geglaubt, dass er … Aber dann war er doch tot. Wir wollen ja hoffen, dass Oma lebendig wieder auftaucht. Die Wahrscheinlichkeit ist nach so langer Zeit allerdings …«

»Du musst mir das nicht erklären. Ich bin ja nicht blöd.«

»Ja.« Sie seufzte wieder und blickte dann eine Weile aus dem Fenster. »Dein Vater meinte immer, die Kastanie wäre das Beste an diesem Haus.«

Auch das hatte ich schon gewusst, es war eines der wenigen Dinge, die Mama mir über meinen Vater erzählt hatte. Alles andere wusste ich von Oma, denn selbst hatte ich ihn nicht gekannt. Ich war noch ganz klein gewesen, als er starb, und nicht viel größer, als mein Papa bei uns eingezogen war.

Mama wandte sich mir wieder zu. »Ich will dir aber noch erzählen, warum ich heute überhaupt davon angefangen habe. Wir haben einen Brief von Omas Anwalt bekommen. Er hat davon gehört, dass sie verschwunden ist, und hat uns über ihr Testament Bescheid gegeben. Für mich ist es keine Überraschung, für dich vielleicht schon. Oma hinterlässt dir alles, auch ihr Haus. Es darf nicht verkauft werden, bevor du einundzwanzig bist. Wir dürfen es nicht einmal vermieten, wenn du es nicht möchtest. Was sagst du dazu?«

Ich sagte dazu »wow« und sonst gar nichts. Mir war nicht einmal klar, ob ich Omas Haus jemals wieder betreten wollte, wenn es sie nicht mehr gab. Als wir nach ihr gesucht hatten, war ich mit Mama und Papa dort gewesen, um einen Hinweis darauf zu finden, wo sie sein konnte. Ich war mir vorgekommen wie ein Eindringling, der unerlaubt in privaten Dingen stöbert. Es hatte auch nicht geholfen, zu wissen, dass Oma es mir wahrscheinlich erlaubt hätte, wenn sie da gewesen wäre. Dabei war ich bei ihr immer genauso zu Hause gewesen wie hier.

Mama streichelte mir über die Haare. »Ich wollte nur, dass du es weißt. Sag mal, wäre es dir vielleicht doch lieber, wenn Papa und ich heute Abend hierblieben? Oder einer von uns?«

»Ist nicht nötig.«

»Wirklich?«

»Wirklich.«

Eine halbe Stunde später waren die beiden in ihrer festlichen Abendgarderobe aus der Haustür geschwebt, um sich ein Jazzkonzert anzuhören. Die plötzliche Stille im Haus machte mich noch trauriger. Ich versuchte ein paar Ablenkungsmanöver – Fernsehen, Lesen, Computerspielen, aber nichts half. Ich musste die ganze Zeit an Oma denken.

Der Zweitschlüssel zu ihrem Haus hing in unserem Schlüsselkasten. Mein Haus. Mir wurde schlecht bei dem Gedanken. Aber dann fiel mir ein, dass nun seit drei Tagen niemand mehr dort gewesen war. Niemand hatte die Blumen gegossen. Und was, wenn Oma doch noch einmal wiedergekommen war und uns eine Nachricht hinterlassen hatte?

Es war erst Viertel vor sieben und würde noch stundenlang hell bleiben. Bevor ich den Mut verlieren konnte, rannte ich schon zum Fahrradschuppen. Die Nachbarskatze floh erschrocken über den Zaun und zwei Elstern flatterten laut keckernd hoch in die Kastanie. Bei einem Blick zum Himmel kamen mir doch leise Bedenken, ob ich fahren sollte, denn da hingen dunkle Gewitterwolken. Aber ich brauchte mit dem Rad nur eine Viertelstunde zu Omas Haus, halb so lange wie Mama. Was daran lag, dass ich seit meinem zwölften Geburtstag ein rotes Ghostrider Mountainbike fuhr, das coolste Rad der Welt. Oder wenigstens meiner Schule.

Eine merkwürdige Mischung aus Sonnenstrahlen und Gewitterwolken tauchte unseren Ort und die nahen Berge in ein geisterhaftes Licht. Vom Rathausplatz aus konnte ich oben im Gebirge Burg Falkenstein sehen. Das alte Gemäuer schien vor dem dunklen Himmel weiß zu leuchten.

Doch als ich durch Omas Gartenpforte trat, hatte es ein Ende mit dem Leuchten. Wolken verdeckten die Sonne, es wurde allmählich so dunkel wie an einem Winterabend, und Wind kam auf. Auch in Omas Garten keckerten Elstern, als ich mein Rad gegen die Rückwand des Hauses lehnte. Sie saßen im Birnbaum und beobachteten mich. Ich sah ihre schlauen Augen glitzern und stellte mir vor, was sie wohl dachten. Oma hatte sie wahrscheinlich immer gefüttert, sie hatte eine Schwäche für alle Arten von Vögeln.

Es kostete mich Überwindung, durch den Garten zu gehen, so wie ich es mir vorgenommen hatte. Dabei konnte ich selbst nicht fassen, dass mir auf einmal ein Ort unheimlich war, an dem ich so viel Zeit verbracht hatte.

Omas Garten war riesig und abenteuerlich. Das hintere Drittel lag einen Meter tiefer und war durch einen steilen Felsabhang vom Rest getrennt. Aus dem Hang entsprang eine Quelle. Ihr Wasser wurde zu einem kleinen Bach, der sich zwischen hohen alten Bäumen hindurchschlängelte, bis er an der Grundstücksgrenze unter dem Zaun verschwand. Neben der Quelle war eine Treppe in den Fels gehauen, auf der Moos wuchs. Der Garten war der beste Ort zum Spielen, den man sich vorstellen konnte. Doch an diesem Tag erschien er mir düster und ich beeilte mich, um meine Runde zu beenden und wieder zum Haus zu gelangen. Von Oma hatte es auch diesmal im Garten keine Spur gegeben.

Die Elstern waren mir auf meinem Weg gefolgt, wohl in der Hoffnung, dass ich vielleicht doch Futter für sie hätte. Wenn ihr doch reden könntet, dachte ich. Vielleicht hatten sie gesehen, was mit Oma geschehen war.

Die Haustür aufzuschließen und hineinzugehen war ebenso gruselig wie durch den Garten zu laufen. Vielleicht lag es auch daran, dass es inzwischen noch dunkler geworden war. Ich schloss die Tür hinter mir, hob die Post auf, die sich hinter dem Briefschlitz auf dem Boden angehäuft hatte, und legte sie auf den kleinen Schuhschrank im Flur.

Im Wohnzimmer sah alles genauso aus wie beim letzten Mal, als ich hier gewesen war. Aufgeräumt und einsam. Die bunten indischen Kissen hatte Mama ordentlich auf den beiden Sofas platziert, die Decken mit den Vogelmustern sorgsam zusammengelegt. Auf dem Tisch lagen noch die alte Fernsehzeitung, ein Reiseführer und eine von Omas Brillen. Sie wäre doch nicht ohne ihre Brille aus dem Haus gegangen, hatte Papa gesagt. Aber sie besaß mehr als eine, und keiner von uns wusste, wie viele genau. Auch der Reiseführer gab uns keinen Hinweis, denn er handelte von unserer eigenen Gegend und lag schon hier im Wohnzimmer, seit ich denken konnte. Das Lesezeichen blieb immer an der Stelle, an der in einem Absatz unser Ort abgehandelt wurde. Rosenrode, Kleinstadt mit soundsovielen Einwohnern, neugotisches Rathaus, erbaut im Jahr X, und eine Kirche haben wir auch. Das uninteressanteste Buch im Haus, und das wollte was heißen. Denn Bücher besaß Oma in rauen Mengen. Ein Teil des Wohnzimmers war einst als Esszimmer gedacht gewesen. Doch Oma hatte eine Bibliothek daraus gemacht, in der die Regale alle Wände ausfüllten und auch als Raumteiler dienten. Ich hatte darin meine eigene Ecke, mit einer kleinen Matratze und Kissen auf dem Boden. Die Bücher, die Oma für mein Alter richtig fand, standen immer auf Augenhöhe. Anfangs also ganz unten, je mehr ich gewachsen war, dann immer weiter oben. Die meisten hatten meinem Vater gehört. »Leander Korvinian« stand in seiner schönen, schmalen Handschrift auf den Deckblättern.

Gegenüber ragte das Regal mit Omas Sammlung von Vogelbüchern auf: Vogelmärchen, Bestimmungsbücher, Fotobände und wissenschaftliche Werke.

So unwohl wie ich mich allein hier fühlte, fand ich es nun doch beruhigend, dass ich wenigstens das Haus nicht verlieren würde. Im Gästezimmer neben der Bibliothek hatte sich ebenfalls nichts verändert. Da Oma nie Gäste hatte, war es eine Art Rumpelkammer für alles, was sonst keinen Platz fand, vor allem für die Gartenmöbel, die im Sommer auf der Terrasse vor dem Wohnzimmer standen.

Langsam gewöhnte ich mich an das einsame Gefühl im Haus.

Die Küche betrat ich schon ganz selbstverständlich und spürte sofort, dass ich nicht richtig Abendbrot gegessen hatte. Mama hatte alle verderblichen Lebensmittel aus Omas Kühlschrank geräumt und mit zu uns genommen, aber ich wusste, dass im Schrank noch mindestens zwei Packungen von meinen Lieblingskeksen lagen. Zumindest war ich davon überzeugt gewesen. Als ich den Schrank öffnete, herrschte darin jedoch Leere. Mein Herz fing an schneller zu schlagen. So leer war dieser Schrank noch nie gewesen, auch nicht nach Mamas Aufräumaktion. Rasch öffnete ich die anderen Schränke. Kekse, Schokolade, Knäckebrot, Chips: Von allem fehlte etwas oder Packungen waren angebrochen, die es vorher nicht gewesen waren.

War Oma doch wieder hier gewesen? Oder war sie noch da?

Ich sauste zur Treppe ins Obergeschoss und nahm immer zwei Stufen auf einmal. Vorsichtig schob ich die Tür zu ihrem Schlafzimmer auf. »Oma?«, fragte ich leise. Nichts.

Mein Zimmer, in dem früher mein Vater gewohnt hatte, grenzte an ihres an. Alles lag unter der gemütlichen Dachschräge mit dem großen Fenster so da, wie ich es verlassen hatte. Badezimmer und Abstellkammer unter der Bodentreppe: ebenfalls Fehlanzeige. Blieb noch Omas Arbeitszimmer. Ohne Hoffnung schleppte ich mich hinein und ließ mich auf den Besuchersessel fallen. Als würde Oma sich von Ingwerkeksen und Chips ernähren, wenn sie zurückkäme! Wahrscheinlich hatte Papa die Knabbersachen im Laufe des Aufräumens gegessen oder eingesteckt.

Das Zeug auf dem gewaltigen alten Schreibtisch, der Rück- und Seitenwände bis zum Boden hatte, war typisch Oma. Lauter hübsche glitzernde Kleinigkeiten und dazwischen Papierkram, den sie noch hatte erledigen wollen. Sie hatte als Geschäftsleiterin eines Freilichtmuseums gearbeitet und half dort ehrenamtlich aus, seitdem sie in Rente gegangen war. Früher hatte ich manchmal in der Schreibtischhöhle zu ihren Füßen gesessen, während sie einen Brief schrieb oder einen Zeitungsartikel abheftete.

Ich wollte nicht schon wieder heulen, aber die Tränen kamen mir einfach. Mann, ich vermisste sie so. Am Arm trug ich fünf aus Perlgarn geknotete Armbänder, die sie für mich gemacht hatte. Im Laufe der Jahre hatte sie mir bestimmt hundert davon geschenkt und ich hatte immer welche getragen. Die beschützen dich und bringen Glück. Oma konnte die schönsten Muster fabrizieren, in der Schule staunten alle darüber. Das allererste Band, das sie mir gemacht hatte, als ich noch ein Baby war, hatte sie später in ein größeres eingearbeitet und selbst getragen. Sie hatte es nie abgelegt. Nie. Oder? Automatisch stand ich auf, um ins Schlafzimmer zurückzugehen und auf ihrem Nachttisch nachzuprüfen, was ich glaubte, gesehen zu haben.

Das kratzende Geräusch von Zweigen, die im Wind gegen die Hauswand schlugen, brachte mich dazu, mich noch einmal umzudrehen. Nur deshalb hörte ich das kurze, leise Rascheln, das aus Richtung des Papierkorbs kam, der unter dem Schreibtisch stand. Hatte sich eine Maus ins Haus verirrt? Vorsichtig ging ich um das große Möbel herum und wollte den Stuhl zurückziehen, der weit unter den Tisch geschoben war. Aber er hing fest, ich musste zerren und verlor fast das Gleichgewicht, als er sich schließlich löste. Die Maus würde schon über alle Berge sein. Ich beugte mich vor, um in den Papierkorb zu spähen.

Der Schreck ließ mir beinah mein Herz durch die Rippen springen. Ich schrie auf, wich zurück, stolperte dabei über den Stuhl und landete auf meinen Knien. Aus der Schreibtischhöhle hatte mich ein Wesen angestarrt, das entschieden größer war als eine Maus. Entsetzt sah ich noch einmal hin.

Das Wesen rührte sich nur insofern, als dass es seinen Kopf in den Händen vergrub. Es trug eine Bluse meiner Oma. »Oma?«, fragte ich ungläubig.

Die Antwort war eine Mischung aus Schluchzen und Lachen. Je mehr meine Augen sich an die Dunkelheit unter dem Tisch gewöhnten, desto mehr konnte ich sehen. Der Papierkorb war voll Keksverpackungen und Chipstüten. Und das Wesen war zu schlank und jung, um Oma zu sein.

Es war ein Mädchen. Sie hob den Kopf und funkelte mich wütend an. »Na los, hol schon die Polizei!«

Mein erster Gedanke war, dass sie etwas mit Omas Verschwinden zu tun haben könnte und ein Anruf bei der Polizei keine schlechte Idee war. Das Telefon stand direkt über ihr auf dem Tisch. Andererseits schien das Mädchen nicht viel älter zu sein als ich. Ich erhob mich vorsichtig und rieb mein schmerzendes Knie. »Wer bist du?«

»Jedenfalls nicht deine Oma. Wüsste auch gern, wo die ist«, fauchte sie.

»Was hast du mit Oma zu tun? Und warum drückst du dich hier im Haus herum? Wie bist du überhaupt hereingekommen?«

»Durch die Dachluke geflogen«, sagte sie bissig. »Was glaubst du denn? Ich wollte deine Oma besuchen und Kaffee mit ihr trinken.«

Ich wollte gerade anfangen, mich über ihre Zickigkeit zu ärgern, da schluchzte sie wieder. Was auch immer sie hergetrieben hatte, es war offenbar kein dummer Scherz. »Komm doch erst mal da raus«, sagte ich.

»Danke, aber hier ist es sehr bequem. Kannst du nicht einfach abhauen?«

»Spinnst du? Entschuldige mal, aber dieses Haus gehört nicht dir, sondern meiner Oma, und wenn es sie irgendwann nicht mehr gibt, dann wird es mir gehören. Und ich werde dich nicht einfach hier drin meine Lieblingskekse auffuttern lassen. Komm da jetzt raus!«

»Das ekelhafte Zeug sind deine Lieblingskekse? Hätte ich mir denken können. Hör zu, lass mich einfach in Ruhe und morgen bin ich weg, ja? Ich versprech es dir.«

»Du kommst sofort heraus und erklärst mir, was du hier machst oder ich rufe die Polizei.«

Sie verbarg ihren Kopf wieder zwischen den Händen. »Mach doch.«

Ihr Schluchzen war echt nicht zum Aushalten. »Hey, ich will dir doch nichts Böses. Warum erzählst du mir nicht …«

»Also gut«, schrie sie. Mühsam kroch sie unter dem Tisch hervor und richtete sich auf. Sie war etwas kleiner als ich, hatte dunkelblonde Haare, die sauber und schick zu einem kurzen Bob geschnitten waren. In ihrem hübschen, aber schmerzverzerrten Gesicht leuchteten hellbraune, fast goldene Augen. Außer der Bluse meiner Oma trug sie eine von meinen alten Jeans, die noch hier in der Kommode gelegen hatten. Ich weiß nicht, warum ich mir über ihre Socken Gedanken machte, erinnere mich aber, dass ich bewusst ihre Füße betrachtete. Es dauerte einen Moment, bevor ich begriff, was ich sah. Dann wurde mir schwummrig und ich setzte mich auf den Schreibtischstuhl.

Das Mädchen hatte nur einen Fuß. Ihr zweites Bein stützte sie auf eine deutlich ausgebildete, große Greifvogelklaue, gelb-bräunlich, schuppig und mit bedrohlichen Krallen ausgestattet.

»Super«, sagte sie, »Jetzt kipp mir hier noch um.« Auf ihrem menschlichen Fuß hüpfte sie zur Tür, machte sie zu, drehte den Schlüssel im Schloss und zog ihn ab. Sie wandte sich wieder zu mir um. »Du hast es nicht anders gewollt.«

Jorinde Isabeau

Während ich sprachlos auf meinem Stuhl saß und das Mädchen einfach nur anstarrte, steckte meine neue Bekannte den Türschlüssel in die Hosentasche, hüpfte auf ihrem menschlichen Fuß zum Besuchersessel und ließ sich stöhnend darin nieder. Mit Tränen in den Augen rieb sie ihr Schienbein – oder wie auch immer man diese Stelle bei Vögeln nannte. »Also gut«, quetschte sie heraus. »Wenn du schon so blöd sein musstest, mich nicht in Ruhe zu lassen, dann mach wenigstens etwas Nützliches und sag mir, was mit deiner Oma los ist. Ich müsste dringend mit ihr reden.«

Ihre Zickigkeit ließ mich den Schock vergessen, den der Anblick ihrer Fußkrallen mir verpasst hatte. »Ich denke nicht daran, dir irgendwas zu sagen, bevor du mir nicht erklärt hast, was du mit Oma zu tun hast und warum … und wer du bist.«

Sie schnaubte verächtlich. »Und warum ich einen Monsterfuß habe, wolltest du sagen, stimmt’s? Das kommt, weil ich ein Monster bin, ganz einfach. Und deine Oma muss ich sprechen, weil meine Mutter mir geraten hat, das zu tun, wenn ich einmal nicht weiter weiß und sie nicht da ist. Und ich weiß gerade verdammt noch mal kein Stück mehr weiter. Und weder Mama noch deine Oma sind da. Und jetzt guck bloß nicht mitleidig.«

Ich hatte nicht gemerkt, dass ich mitleidig guckte, aber es stimmte wohl. In so einer Lage wäre ich an ihrer Stelle vielleicht auch zickig gewesen. »Wo ist deine Mutter denn?«

»Wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Sie ist weg, schon seit drei Wochen. Ihr muss etwas passiert sein, sonst würde sie nicht so lange fortbleiben. Alle Orte, wo sie sonst hingeht, bin ich abgefl… habe ich abgesucht, aber da war keine Spur von ihr.«

»Drei Wochen? Da hättest du doch längst die Polizei rufen müssen. Das haben wir wegen Oma auch getan. Ich meine … Sie haben sie nicht gefunden, aber das kann doch bei deiner Mutter anders sein.«

Sie schüttelte den Kopf. »Glaub mir, wenn die schon deine Oma nicht finden, dann haben sie bei meiner Mutter nicht die kleinste Chance. Sie ist nicht wie andere Leute. Sie ist …« Wieder rieb sie ihr Schienbein und kniff dabei ihre Lippen zusammen.

»Wie ist sie?«, platzte ich heraus. »Ist sie wie du? Was seid ihr? Und glaub nicht, ich hätte nicht gehört, dass du eben fast ›geflogen‹ gesagt hättest. Seid ihr Vogelmenschen oder so was?«

Voller Abscheu sah sie mich an. »Brüll es doch noch lauter heraus! Mann, warum musste ausgerechnet mir das passieren? Niemand darf es jemals erfahren, hat meine Mutter gesagt. Und ich dumme Gans lasse es jemanden wie dich sehen. Was soll ich jetzt mit dir machen? Eigentlich müsste ich dich umbringen.«

Auch das noch. Ich hatte zwar keine Angst, dass sie mir etwas tun würde, aber was, wenn es noch mehr von ihrer Sorte gab? Vielleicht waren die daran gewöhnt, Zeugen zum Schweigen zu bringen. Vor meinem inneren Auge sah ich riesige Raubvögel auf mich lauern. Ich räusperte mich. »Wie wäre es, wenn ich schwöre, es niemandem zu verraten? Und du versprichst mir, dass mich niemand umbringt, weil ich es weiß. Erzähl mir doch etwas mehr, vielleicht kann ich dir helfen. Ich bin übrigens Pia. Pia Rabea Baumgärtner.«

Es sah ein bisschen affig aus, wie sie sich nun kerzengerade aufrichtete, bevor sie mir antwortete: »Jorinde Isabeau Merveux. Und spar dir den dummen Spruch wegen meines Namens. Die meisten Leute nennen mich Jori. Dass du mir helfen kannst, glaube ich kaum.«

Ich riss mich zusammen und nickte nur. »Es sieht aus, als täte dir dein Bein weh. Kann man dagegen nichts machen?«

»Nein. Es ist schon ein Glück, dass es nur der Fuß ist. Ich war zu durcheinander. Dann passiert so was. Verflixter Mist, warum geht das nicht schneller?«

»Ich weiß zwar nicht genau, was du meinst, aber vielleicht liegt es daran, dass du immer noch durcheinander bist? Wäre ja kein Wunder. Wahrscheinlich musst du dich stärker konzentrieren, um zum Vogel zu werden oder so?«

»Haha, Komikerin. Zufällig werde ich gerade zum Menschen und nicht zum Vogel. Ich habe doch gesagt, ich bin durch die Dachluke gekommen. Wie hätte ich das machen sollen, ohne zu fliegen?«

Die ganze Situation war schon merkwürdig genug und eigentlich hätte mich nichts mehr wundern sollen, doch als ich mir vorstellte, wie sie flog, durchschoss mich ein Gefühl, das ich so noch nie gehabt hatte. Es war giftgrüner Neid. Jorinde Isabeau Merveux konnte fliegen und das hätte ich auch gern gekonnt. Vielleicht hatte ich das von meinem Vater. Er hatte als Pilot für Rettungshubschrauber gearbeitet.

»Kannst du dich hin- und herverwandeln wie du willst?«, fragte ich.

Wieder schnaubte sie verächtlich, das konnte sie wirklich gut. »Blödsinn.«

Und dann erfuhr ich von ihr zum ersten Mal etwas über das Leben der Vogelmenschen. Bald sah ich viele märchenhafte Geschichten, die ich schon von Oma kannte, in einem neuen Licht. Von »Kalif Storch« über »Die sieben Raben« bis zu »Jorinde und Joringel«.

Jori und ihre Mutter konnten sich nicht in Vögel verwandeln, wann sie es wollten. Im Gegenteil: Wie ein Fluch geschah es ihnen etwa jeden Mondmonat ein Mal. Kaum anders als bei Werwölfen, nur geschah es nicht unbedingt bei Vollmond.

Zwei Tage und zwei Nächte dauerte es, dann verwandelten sie sich zurück. Jori sagte, ihre Mutter hätte gelernt, die Rückverwandlung länger hinauszuzögern, wenn es ihr besser passte. Doch das schien schwierig und nicht ungefährlich zu sein. Jori selbst war es lieber, wenn es so schnell wie möglich vorbeiging. Es nervte sie, sich verstecken zu müssen. Außerdem hatte sie schon mehrere Male furchtbare Dinge bei ihren Rückverwandlungen erlebt. Einmal hatte sie einen übergroßen Flügel statt eines Arms zurückbehalten und eine Woche lang nicht in die Schule gekonnt. Sie meinte, es hätte sogar noch Schlimmeres gegeben, aber das wollte sie nicht erzählen. Sie hoffte darauf, dass diese Dinge nicht mehr geschehen würden, wenn sie älter wurde, so wie es auch bei ihrer Mutter gewesen war.

Ich war so gefesselt von der Geschichte, dass es mir erst zum Schluss einfiel zu fragen, was für eine Art Vögel sie denn wurden. Sie reckte stolz das Kinn in die Höhe und legte den Kopf etwas schief. »Habichte.«

Bei allem Mitgefühl war ihre eingebildete Art unerträglich. Wahrscheinlich war das der Grund dafür, dass mich ein Schauder überlief. Jedenfalls konnte ich sie von dem Moment an noch ein Stück weniger leiden. Aber Hilfe brauchte sie, das war klar. Ich zuckte mit den Schultern und warf einen Blick auf die Uhr. Höchste Zeit, dass ich nach Hause fuhr. »Also gut. Vielleicht hilft es dir ja, wenn du eine Nacht ruhig schläfst. Du musst keine Angst haben, dass dich hier jemand außer mir entdeckt. Ich komme morgen früh wieder und bringe dir etwas Richtiges zu essen mit. Dann sehen wir weiter. Oder vermisst dich jemand?«

Sie schüttelte den Kopf. »Woher weiß ich, dass du mich nicht verrätst?«

Eigentlich war ihre Sorge ja angebracht, aber sie fragte so verächtlich, als hätte ich sie schon verraten und das ärgerte mich. »Ich habe es versprochen, oder nicht?«, erwiderte ich pampig.

Am Sonntagmorgen schliefen Mama und Papa immer lange. Ich legte ihnen einen Zettel mit einer Notlüge hin und fuhr zu Omas Haus. Im Rucksack hatte ich eine Tüte Aufbackbrötchen, Butter und Käse. Die gekochten Eier hatte ich lieber im Kühlschrank gelassen, weil ich dachte, es wäre ein bisschen geschmacklos, einem Vogelmenschen Eier anzubieten.

Halb glaubte ich, dass Jori verschwunden sein würde, aber sie war in Omas Schlafzimmer. Das gefiel mir nicht, aber ich wollte keinen Streit mit ihr und verkniff mir die Bemerkung. Jori stand noch immer auf nur einem Fuß.

»Merkwürdigen Geschmack hat deine Oma.« Sie zeigte auf die Wand neben dem Fenster, an der eine Sammlung von altem Zeug hing: Indianischer Federschmuck, ein altes Nest von Webervögeln, eine prunkvolle antike Falknertasche mit dem dazugehörigen Handschuh, auf dem die Greifvögel getragen werden konnten, und mit einer Haube, die ihnen über den Kopf gezogen wurde, damit sie sich weniger aufregten. Oma hatte wirklich viel Ahnung von allem, was mit Vögeln zu tun hatte. Kein Wunder, dass ein Vogelmensch sich an sie wenden wollte, wenn er Probleme hatte.

Omas Knotenarmband fiel mir wieder ein. Es lag tatsächlich auf ihrem Nachttisch, vor dem letzten Foto, auf dem mein Vater mit mir zusammen zu sehen war. Er hatte mich auf dem Arm und zeigte auf die Kamera. Da ist das Vögelchen, Pia! Oder so.

Das Armband war heil. Warum hatte Oma es abgelegt? Hatte es sie plötzlich gestört? Ich seufzte. »Glaubst du, es hängt irgendwie zusammen, dass sie beide fort sind – deine Mutter und meine Oma?«

»Wir sollten noch einmal das ganze Haus absuchen. Wahrscheinlich gibt es etwas, was ihr übersehen habt.«

»Das ist sinnlos. Es ist alles wie immer. Lass uns lieber frühstücken und in Ruhe überlegen.«

Joris Kopf fuhr mit einem seltsamen kleinen Ruck zu mir herum. »Schinken? Lachs? Speck? Eier?«

»Ääh … Brötchen und Käse«, sagte ich kleinlaut. »Aber Oma hat garantiert noch Marmelade im Keller.«

»Naja. Besser als nichts.«

Jori hielt sich am Geländer fest, hopste auf einem Bein hinter mir die Treppe hinunter und dann in die Küche. Ich schob ein Blech mit Brötchen in den Ofen, stellte den Wasserkessel auf den Herd und ging in den Keller. Lebensgefährlich, diese steile Kellertreppe. So darf eine alte Frau gar nicht mehr wohnen, hatte Papa gesagt. Aber Oma flitzte normalerweise diese olle Stiege geschickter rauf und runter als ich.

In den Vorratsregalen standen jede Menge Marmeladengläser, darunter bestimmt dreißig von meiner Lieblingssorte Kirschvanille, die sie nur für mich einkochte. Mama und Papa machten sich nichts aus selbst gemachten Sachen.

Ich nahm das erste Glas, das mir in die Finger kam und wollte schon wieder gehen, als ich hinter der Marmelade eine graue Schachtel sah, die sonst nicht dort stand. Es dauerte eine Weile, bis ich die Gläser beiseite geräumt hatte, sodass ich sie herausnehmen konnte. Oben fing der Kessel an zu pfeifen und Jori rief mit saurer Stimme: »Piiia! Wie lange dauert das denn?«

Trotzdem warf ich erst einmal einen Blick in die Schachtel. Ein Zettel lag obenauf.

Meine liebe Pia! Für den Fall, dass ich dir dies nicht selbst geben kann: Denk daran, dass in jedem Märchen ein Körnchen Wahrheit steckt.

Der Kessel pfiff nicht mehr. Ich hörte Jori durch die Küche hopsen. Danke, Oma, aber das habe ich selbst gerade schon herausgefunden, dachte ich.

Jori deckte mit einer Hand den Tisch, während sie sich mit der anderen daran festhielt. Sie hatte uns Früchtetee aufgegossen, die Küche duftete danach. »Mann, wie groß ist denn der Keller? Ich wäre echt froh, wenn ich nicht dauernd herumhüpfen müsste, weißt du? Das tut weh«, maulte sie mich an.

Ich stellte meine Beute zwischen den Tellern und Tassen ab und ließ mich auf einen Stuhl fallen. »Dann setz dich halt. Ich hab was gefunden.«

Mit einer Mischung aus Neugier und Traurigkeit nahm ich zwei Notizbücher aus der Schachtel, die abwechselnd mit der Handschrift meiner Oma und der meines Vaters gefüllt waren. Im zweiten war es nur noch die meiner Oma und es war nur halb voll geschrieben.

»Die Legende von Tatanwi, dem Vogelmenschen«, stand als Überschrift auf der ersten Seite.

Joris Gesichtsausdruck hellte sich auf. »Hol die Brötchen aus dem Ofen und dann lesen wir das«, befahl sie.

Nur weil sie genauso gespannt wirkte wie ich, verzieh ich ihr ihren Tonfall. Ich konnte es eigentlich nicht leiden, herumkommandiert zu werden.

Als ich die Brötchen und das andere Frühstückszubehör auf den Tisch stellte, blätterte sie schon in den Notizbüchern. »Wer ist Leander?«

»Mein Vater. Gib her, ich lese vor.«

Den ersten Teil der Geschichte hatte Oma aufgeschrieben. Ihre Handschrift war kleiner und kritzeliger als Leanders.

Einst waren zwei Brüder in den Wald gegangen, um Vogelnester auszunehmen. Der ältere Bruder Kotanwi war eifersüchtig auf den jüngeren, weil dieser der hübschere und geschicktere war und alle ihn lieber hatten. Deshalb wollte Kotanwi ihn gern im Wald für immer loswerden.

An einem hohen, alten Baum, in dessen Wipfel die Falken ihren Horst hatten, begannen sie eine Leiter zu bauen. Kotanwi befahl Tatanwi oben zu stehen und die neuen Leitersprossen einzuflechten, die er ihm heraufbrachte. Tatanwi tat, was sein Bruder wollte und erreichte schließlich den Falkenhorst, in dem zwei Jungvögel saßen, die ihm hungrig entgegenschrien.

Sobald Kotanwi sah, dass Tatanwi ins Nest gestiegen war, kletterte er die Leiter herab und zerstörte sie hinter sich. Er lief nach Hause und behauptete, sein Bruder sei davongelaufen.

Tatanwi saß inzwischen mit den beiden Küken im Nest und hatte große Angst vor dem Moment, wo Vater und Mutter Falke heimkommen und ihn finden würden. Gleichzeitig taten ihm aber die jungen Vögel leid, die vor Hunger immer lauter schrien und ihre Schnäbel aufsperrten. Schließlich kaute Tatanwi den getrockneten Fisch durch, den er als Verpflegung mitgenommen hatte, und gab ihn den beiden.

Als Vater und Mutter Falke mit Kaninchen in ihren Fängen ankamen, verdunkelten ihre Flügel den Himmel. Tatanwi duckte sich vor ihrem Zorn zwischen die Küken, doch es geschah nicht, was er erwartet hatte.

»Tatanwi, du sitzt in unserem Horst und hast unseren Sohn und unsere Tochter gefüttert. Heißt das, du willst einer von uns sein?«, fragte Mutter Falke ihn.

Zuerst wollte Tatanwi nur schnell »Ja« sagen, damit er nicht bestraft wurde, doch er war zu ehrlich dazu. Deshalb erzählte er ihnen, warum er dort war.

Vater Falke wog nachdenklich sein Vogelhaupt. »Auch bei den Adlern ist es üblich, dass ein Bruder den anderen aus dem Nest wirft. Ich halte davon nichts. Wenn du also bleiben und dabei helfen willst, meine Kinder mit dem zu füttern, was wir erbeuten, bis sie flügge sind, dann kannst du einer von uns werden. Wenn du es nicht willst, dann musst du nach Hause gehen und deinen Bruder töten, damit er dich nicht umbringt.«

Bei allem Groll wollte Tatanwi seinen älteren Bruder nicht töten, darum blieb er. Und zugleich mit den Jungen der Falken wuchs auch ihm sein Gefieder und er lernte fliegen.

Unter diese Geschichte hatte mein Vater ein paar Sätze geschrieben:

Tatanwis Nachfahren und solche, die ihnen ähnlich waren, verbreiteten sich über die ganze Welt. Doch auch Kotanwi hatte Nachkommen, wenn auch wenige. Seit jeher haben diese eine besondere Gabe dafür, ihre Verwandten, die Vogelmenschen, aufzuspüren und ihnen nachzustellen. Denn noch immer sind sie von Neid und Missgunst zerrissen wie damals Kotanwi.

Es folgten viele Seiten, auf denen Oma und mein Vater abwechselnd eine Menge Märchen und Sagen unter die Lupe nahmen, in denen Vögel vorkamen. Jedesmal glaubten sie, darin Hinweise auf die Vogelmenschen zu finden.

Den größten Teil überblätterten wir, bis es am Ende des zweiten, nur halb gefüllten Buches noch einmal interessant wurde. Da war ein Zeitungsausschnitt vom vorigen Jahr eingeklebt, mit einem Foto von einem Mann, der einen Greifvogel auf dem Handschuh trug:

Die Greifvogelwarte von Burg Falkenstein hat einen neuen Falkner und Verwalter.

Rudolf von Meutinger übernimmt das Amt des in Pension gehenden Walter Busch als Falkner und »Burgvogt«. Der passionierte Vogelkenner von Meutinger geht seinen eigenen Worten nach bereits von Kindesbeinen an mit Greifvögeln um. Er stammt aus einer Familie, in der diese Begeisterung eine jahrhundertealte Tradition hat. Die Vorfahren von Meutingers gehörten zu den gefragtesten Falknern großer Adelsgeschlechter und haben ihren Titel durch ihre besondere Begabung im Umgang mit den kostbaren Tieren erworben. Rudolf von Meutinger betont, wie wichtig es ihm ist, neben der Burganlage auch die Greifvogelwarte von Falkenstein zu einer besonderen Attraktion für alle Besucher zu machen.

Darunter hatte Oma geschrieben:

Von Meutinger hat einen krankhaften Sammeltrieb für Greif- und Rabenvögel. Er ist schon einmal wegen Missachtung des Artenschutzgesetzes in Schwierigkeiten gewesen, konnte sich aber herauswinden. Mein Gefühl sagt mir, dass dieser Mann ein Nachfahr Kotanwis ist. Einer von der gebildeten und gefährlichen Sorte, die mehr über Vogelmenschen herausgefunden hat, als diesen lieb sein kann. Ist er eine Bedrohung?

Und damit endeten die Einträge ins Notizbuch.

»Wenn das keine Spur ist«, sagte Jori. Sie war bleich geworden und biss sich auf die Unterlippe. Sogar dabei sah sie hübsch aus.

»Das stammt vom letzten Jahr«, meinte ich. »Glaubst du wirklich, dass es etwas mit unserer Sache zu tun hat?«

»Du fährst gleich morgen zu dieser Burg und siehst dich dort um, dann werden wir es schon erfahren.«

»Erzähl mir nicht dauernd, was ich tun soll. Das kann ich nicht ab.«

»Oh, Verzeihung. Aber ich habe wirklich keine Geduld, darauf zu warten, dass du selbst auf eine gute Idee kommst. Oder fällt dir etwa was Besseres ein? Wohl kaum.«

Ich hätte sie erwürgen können, aber sie hatte recht.

Flugshow

Ich hatte keine große Lust, Jori mit zu uns zu nehmen, aber in Omas Haus sollte sie auch nicht bleiben. Selbst wenn sich diese Tatanwi-Kotanwi-Geschichte reichlich märchenhaft anhörte, und ich nicht glaubte, dass jemand ihr »nachstellte«, hatte ich das Gefühl, dass es nicht gut war, sie allein zu lassen.

Das größte Problem war natürlich Joris Fuß. Er hatte sich inzwischen verändert. Die hintere Klaue war etwas geschrumpft und die vorderen waren ein Stückchen weiter verwachsen. Trotzdem durften Mama und Papa Jori so nicht sehen.

Also hüllte ich den Fuß unter Joris Gejammer in zwei Geschirrtücher und einen Verbandswickel aus dem Erste-Hilfe-Kasten. Zum Schluss zogen wir noch eine von Omas größten, ausgeleierten Wollsocken darüber. Außerdem stand in der Abstellkammer eine alte Krücke, die die Tarnung perfekt machte. Ich hatte mir sogar schon eine Erklärung dafür ausgedacht, wer Jori war und warum ich sie mitbrachte. Doch als wir um die Mittagszeit mit meinem und Omas Fahrrädern bei mir zu Hause ankamen, lag nur ein Zettel für mich da: »Pia, du hast schon wieder dein Handy nicht mitgenommen! Papa und ich sind bei Herbolds. Ruf an, wenn was ist.«

Ich hatte mit Jori besprochen, dass sie in meinem Zimmer warten konnte, während ich hoch zur Burg fuhr und einen ersten Blick auf den Falkner und seine Vögel warf. Sie beschrieb mir, wie ihre Mutter als Habicht aussah. Ich hatte allerdings trotzdem wenig Hoffnung, dass ich sie erkennen würde. Für mich sahen die meisten Vögel einer Art gleich aus. Sogar bei den schwarz-weißen Elstern mit ihren auffälligen Flecken hatte ich nie einen Unterschied feststellen können.

Doch ich brach nicht sofort auf, sondern saß noch eine Weile mit Jori unten in unserem Esszimmer. Wir aßen aufgewärmte Nudeln zum Mittag, als es an der Tür klingelte.

Ich lugte durch den Türspion und mir blieb fast das Herz stehen. Draußen standen Stefan, den ich aus dem Sportverein kannte, und sein Freund Henrik, in den ich seit einem halben Jahr heimlich verliebt war.

Weiß der Teufel, was in Joris Kopf vorging, aber ich hatte noch nicht »Hallo« zu den Jungen gesagt, da stand sie auf einmal hinter mir. »Hallo«, sagten wir gleichzeitig.

Es kam, wie es kommen musste. Während Stefan mir etwas von einer Party erzählte, zu der er mich einlud, grinste Henrik die ganze Zeit die entzückende Jori an, als hätte er einen harten Ball gegen die Stirn bekommen. Sie tat, als würde sie es nicht bemerken, aber auf eine Art, bei der klar war, dass sie es sehr wohl bemerkte und außerdem genoss.

Allmählich kam ich zu der Überzeugung, dass ich ihr schon deshalb helfen musste, damit ich sie so schnell wie möglich wieder loswurde. Noch klarer wurde mir das, als ich ihr mein Zimmer zeigte.

Oma und ich waren uns in einigen Dingen ziemlich ähnlich. Ich mochte zum Beispiel hübsche glitzernde Dinge ebenso gern wie sie. Und so sah es bei mir auch aus. Meine Edelsteinsammlung, Glaskristalle, Leuchtsterne, Glasperlenschmuck, glänzende Perlentierchen und Sachen aus Spiegelmosaik machten mein Reich für mich zur Schatzhöhle.

»Ach du liebe Güte«, waren Joris erste abfällige Worte, als sie eintrat. Mehr musste sie gar nicht sagen, um mir mitzuteilen, dass sie mein Zimmer und eigentlich auch mich total bescheuert fand. Ich beeilte mich, aus dem Haus zu kommen, damit ich nicht zu lange der Versuchung widerstehen musste, sie rauszuschmeißen.

Obwohl der Weg zur Burg Falkenstein mit dem Fahrrad nur eine Stunde dauerte (der Rückweg bergab nur eine halbe), war ich erst ein einziges Mal dort gewesen. In der dritten Klasse hatten wir auf einem Schulausflug eine langweilige Führung durch die Burg bekommen. Wir wurden mit hunderten von adligen Namen und Jahreszahlen bombardiert und kaum jemand hörte zu. Die Greifvogelwarte war damals geschlossen gewesen.

Als ich erschöpft mein Rad das letzte, wahnsinnig steile Wegstück zum Burghof hinaufschob, hatte ich meine erste Begegnung mit Rudolf von Meutinger. Ein gewaltiger grüner Geländewagen kam mir entgegen und rauschte so dicht an mir vorüber, dass ich dachte, er würde mich von der Straße fegen. Ich wusste zwar nicht, wer am Steuer saß, aber mein Gefühl sagte mir, dass es der Falkner sein musste. Erkennen konnte ich nur, dass der Mann einen Bart und eine große Nase hatte.

Ich stellte mein Rad auf dem ersten Burghof vor dem Andenkenladen ab, wo man die Eintrittskarten für die Innenräume und die Greifvogelshow kaufen konnte. Auf dem Gelände durfte man zum Glück herumlaufen, ohne dafür zu bezahlen. Mehr hatte ich ja erst mal nicht vor. Einen Augenblick lang blieb ich allerdings noch stehen und bewunderte das Mountainbike, das dort neben meinem im Fahrradständer stand. Ein pechschwarzes Silverline mit silbernem Flammenmuster und ein paar kleinen weißen Totenschädeln auf dem Rahmen. Die Schädel waren zwar nicht so mein Geschmack und alles in allem war mir das Rad ein bisschen zu schlicht ausgestattet, aber cool sah es schon aus.

Um den ersten Hof herum lagen die Gebäude, die wir damals mit der Klasse besichtigt hatten: die ehemaligen Wohnräume der Burgbesatzung, Wachstuben, große Säle, Waffenkammer, Küche und Verlies. Die vornehmen Räume des Burgherren und seiner Familie hatten dagegen im Bergfried gelegen, einem hohen, breiten Turm im zweiten Innenhof. Sie waren nicht erhalten geblieben. Als man den Turm renoviert hatte, war dort die Wohnung für den Verwalter entstanden, der in diesem Fall auch der Falkner war. Im selben Hof wurden die Greifvögel gehalten.

Ich schlenderte durch einen brüchigen, steinernen Torbogen und ging an der roten Absperrleine entlang, die Besucher von den Holzhütten und Sitzstangen der Vögel fernhalten sollte.

Fast alle Tiere waren eingesperrt, nur drei saßen zusammengekauert draußen auf ihren Stangen, an denen sie mit Fußfesseln befestigt waren. Einer der Vögel war tatsächlich ein Habicht: Sein helles Brustgefieder hatte schöne dunkle Querstreifen. Ich blieb stehen und versuchte, die Merkmale zu erkennen, die Jori mir beschrieben hatte. Aber wie erwartet hatte ich keine Ahnung, ob der Vogel ihre Mutter sein konnte. Deshalb schnalzte ich mit der Zunge, um ihn auf mich aufmerksam zu machen. Der Habicht reckte seinen Hals und legte den Kopf etwas schief, was mich sofort an Jori erinnerte. Andererseits machten das vielleicht alle Habichte. Ich räusperte mich, schnalzte noch einmal und sagte schließlich »Hallo«, obwohl ich mir ziemlich blöd dabei vorkam.

»Kannst du die Vögel bitte in Ruhe lassen«, sagte da eine unwirsche Stimme hinter mir.

Ärgerlicherweise zuckte ich zusammen. »Entschuldigung. Ich wollte sie nicht ärgern oder so was. Der Habicht guckt nur so … so hübsch. Ist das ein Weibchen oder ein Männchen?«

Stolz auf meinen Geistesblitz lächelte ich den Jungen an, der da hinter mir herangekommen war und mich angesprochen hatte. Er war vielleicht ein oder zwei Jahre älter als ich. Seine langen, dunklen Haare hingen ihm ins Gesicht, trotzdem war nicht zu übersehen, dass er grimmig guckte.

»Das ist ein Terzel. Fredo. Er ist drei Jahre alt und in Gefangenschaft, seit er ein Nestling war. Sein ganzes Leben also. Er kann nicht einmal richtig fliegen. Geschweige denn jagen.« Seine Miene war bei seinen Worten immer finsterer geworden.

»Oh. Ist das bei allen Vögeln hier so? Ich meine … Sind sie alle schon so lange gefangen?«

»Bei den meisten Vogelarten ist es zum Glück verboten, wilde Exemplare zu fangen. Aber egal. Wenn du es jetzt bitte lassen könntest, diese hier zu nerven, dann könnte ich zurück an meine Arbeit. Danke.«

Damit drehte er sich um, ging zurück durch den verfallenen Torbogen und verschwand aus meinem Blickfeld.

Ich atmete auf. Der Typ war wohl nur ein Tierfreund und hatte mich nicht in Verdacht, auf der Suche nach einem gekidnappten Nachfahren Tatanwis zu sein. »Tja, Fredo. Dann nichts für ungut«, sagte ich leise zu dem Habicht. Der döste längst wieder.

Leider konnte ich von den eingesperrten Vögeln nicht alle richtig sehen. Darum beschloss ich, noch zu bleiben und die Show abzuwarten. Dann würde ich nicht nur die Tiere, sondern auch den Falkner zu Gesicht bekommen. Zielstrebig machte ich kehrt, um mir im Laden eine Eintrittskarte zu kaufen.

Drinnen waren gleich neben der Tür dünne und dicke Bücher über die Burg, Prospekte für Touristen und Postkarten in einem Regal aufgereiht. Zur Greifvogelwarte gab es ein eigenes Heftchen. Gespannt blätterte ich es durch. Zuerst kam ein Kapitel zur Geschichte der Falknerei und der Beizjagd mit schönen Bildern von edlen Damen und Herren. Sie trugen mittelalterliche lange Gewänder und Falken auf ihren behandschuhten Händen. Es folgten Abschnitte zu den einzelnen Vogelarten, die auf der Burg gehalten wurden. Zuletzt kamen ein paar Seiten über die Vogelwarte und ihre Falkner.

Sicher stand in dem Heft nichts, was ich nicht in Omas Bibliothek ausführlicher nachlesen konnte. Aber weil mehr als zwei Seiten allein von Rudolf von Meutinger handelten, wollte ich es kaufen.

Beinah verließ mich allerdings der Mut, als ich zur Kasse kam und bemerkte, dass der Vogelfreund mit den langen Haaren dahinter stand. Mit einem gezwungenen Lächeln verlangte ich eine Karte für die Show.

Er funkelte mich missmutig an. »Die meisten Vögel werden nur eine matte Runde um die Burg drehen und dann wieder landen und um Futter betteln. Der Falkner wird was von fehlender Thermik erzählen, weshalb sie heute nicht gut fliegen können. Aber wenn du dein Geld dafür ausgeben willst – bitte! Kostet achtfünfzig. Und sechs für das Heft. Also vierzehnfünfzig.«

Das war allerdings happig. Aber zwanzig Euro hatte ich dabei. Und was tat man nicht alles, um möglicherweise entführte Vogelfrauen ausfindig zu machen und ihre Töchter loszuwerden. »Du machst ja nicht gerade Werbung dafür. Aber es interessiert mich nun mal, was hier abläuft. Dieser Herr von Meutinger soll doch ein berühmter Vogelkenner sein. Ich möchte gern wissen, was der so treibt.«

»Das wirst du nicht erfahren, indem du dir so eine miese Show ansiehst. Was der treibt, das verrät er nicht jedem.«

»Aber dir, oder was?«

»Sagen wir, ich habe schon einiges über seine Methoden herausgefunden und werde sicher noch mehr erfahren.«

Er sagte das mit einem so bitteren Zug um den Mund, dass ich noch neugieriger wurde. »Du scheinst ihn nicht besonders zu mögen«, sagte ich.

Gerade jetzt bimmelte die Glocke der Ladentür und weitere Besucher kamen herein. Er zuckte mit den Schultern. »Hier, deine Eintrittskarte. Viel Spaß!«

Um 15.30 Uhr sollte die Show anfangen, und eine halbe Stunde vorher begann das Publikum sich zu versammeln. Mit mir waren es dreiundzwanzig Zuschauer. Ich hatte genug Zeit nachzuzählen.

Der Falkner kam pünktlich aus einem Schuppen, der in einen verfallenen Teil der Burganlage hineingebaut worden war. Sein Bart und die große Nase gaben meiner Vermutung Recht - es war der Mann aus dem Auto. Er sah eindrucksvoll aus, genau wie ich mir so einen mittelalterlichen Falkner vorgestellt hatte: mit Ledertasche und Federspiel, den langen, festen Handschuh an der linken Hand, Stiefeln bis zum Knie und einem grünen Jägerhut.

Bevor er seine Zuschauer begrüßte, holte er aus einem der verschlossenen Holzkäfige einen Falken. Der Vogel saß auf dem Handschuh nicht ruhig, sondern reckte den Hals hierhin und dorthin und flatterte immer wieder mit den Flügeln, um die Balance zu halten.

Von Meutinger trat vor das Publikum und zog dem Falken dort eine dieser Hauben über den Kopf, die die Augen verdecken. Sofort hielt der Vogel still und von Meutinger begann seine Vorstellung damit, dass er erklärte, was die Hauben bewirkten und warum man sie brauchte. Gleich danach sprach er über die Fußfesseln. »Geschüh« nannte er die kurzen Riemen, die an den Falkenbeinen befestigt waren. Als würden die Vögel Schuhe tragen. Darüber gab es noch die »Bells«, runde Glöckchen, die dazu dienten, den Vogel leichter wiederzufinden.

Von Meutinger redete noch ziemlich lange über seine Ausrüstung. Der Falke saß die ganze Zeit auf seinem Arm und rührte sich nicht mehr, als hätte die Haube, die aussah wie ein komischer kleiner Helm, ihn betäubt.

Als der Mann mit seinem Vortrag aufhörte, ließ er nicht etwa endlich den Falken fliegen, sondern trug ihn zurück in den Holzkäfig. Dann ging er zu Fredo, dem Habicht, und brachte ihn dazu, von der Sitzstange auf seinen Arm umzusteigen. Dabei fing auch Fredo an, sich aufzuregen, breitete die Flügel aus und reckte mit offenem Schnabel den Hals. Kurz hatte ich das Gefühl, dass er mich ansah, dann richtete er seine Aufmerksamkeit auf eine Frau, die auf der anderen Seite des Hofes beim Bergfried aufgetaucht war. Auch sie trug einen Falknerhandschuh und eine Tasche. Man wusste gleich, dass darin Futter für den Habicht war, wenn man sich ansah, wie das Tier der Frau entgegengierte.

Von Meutinger warf Fredo in die Luft und dieser flog schnurstracks zu der Frau und ließ sich belohnen. Nach zwei Häppchen versuchte sie, ihn wieder hochzuwerfen, aber er krallte sich fest und bettelte um mehr.

Von Meutinger rief und schwang an einer Schnur das Federspiel, um Fredo anzulocken, und trotzdem musste die Frau ihn regelrecht abschütteln. Als er schließlich losflog, kehrte er jedoch nicht zu von Meutinger zurück. Seine Augen funkelten böse, als er mich entdeckte. Mit einem Affenzahn kam er auf mich zugezischt und griff mich an. Ich riss die Arme über den Kopf und duckte mich, sodass er mit der einen Kralle auf meiner Schulter und mit der anderen in meinen Haaren landete. Meine Rettung war, dass ich eine Jeansweste trug, in die er seine Klauen schlug, sonst hätte er tiefe, blutige Wunden in meine Schulter gerissen.

Habichte brauchten ihren Schnabel nicht, um ihre Beute zu töten, denn sie konnten es mit ihren Füßen tun. Schlagartig wurde mir klar, dass ich diese Vögel nicht mochte, Jori hin oder her.

Nachdem Fredo mich einmal erwischt hatte, hielt er zum Glück einigermaßen still. Von Meutinger kam angerannt und zerrte ihn von mir weg. Dabei knallte mir noch seine Falknertasche gegen den Kopf.

Ich war zu verdattert, um eine Entschuldigung zu erwarten oder so, aber was von Meutinger sagte, haute mich um.

»Hättest du zugehört, junge Dame, dann hättest du mich deutlich darum bitten hören, meine Vögel nicht zu reizen. Das wäre nicht passiert, wenn du dich vernünftig verhalten hättest.«

Er war rot im Gesicht und fasste Fredo grob an. Was ja bedeutete, dass er auch ihm die Schuld gab.

»Ich habe nichts gemacht«, sagte ich.

Eine Frau neben mir, die mit ihren kleinen Kindern zusammen da war, trat kampfbereit einen Schritt auf von Meutinger zu. »Das ist unverschämt! Auch wenn das Kind den Vogel gereizt hätte, dürfte so etwas nicht passieren. Und ich habe nicht bemerkt, dass sie etwas getan hat. Ich denke, Sie sind dem Mädchen eine Entschädigung schuldig.«

»Selbstverständlich erhält sie ihr Geld für die Eintrittskarte zurück«, sagte von Meutinger mit verkniffenen Lippen, bevor er sich wieder an mich wandte. »Dennoch muss ich dich bitten zu gehen, damit sich der Vorfall nicht wiederholt. Also lass dir im Laden dein Geld zurückgeben und bleib diesem Hof bis zum Ende der Show fern.«

Da ich für meinen Geschmack sowohl von ihm als auch von Habichten an diesem Tag genug gesehen hatte, freute ich mich nur darüber, dass ich mein Geld wiederbekommen würde, und widersprach nicht.

Ich drehte mich um und sah den Jungen aus dem Laden. Er stand mit verschränkten Armen beim Torbogen zum vorderen Hof und musste alles mit angesehen haben. Auch das noch, dachte ich. Der würde sicher in dieselbe Kerbe hauen. Er hatte mich ja vorher schon in Verdacht gehabt, die Vögel zu ärgern.

Doch als ich bei ihm ankam, sah er nicht so sauer oder spöttisch aus, wie ich erwartet hatte. Eher neugierig.

»Das war mal interessant«, sagte er, während er mit mir zum Laden hinüberging. »Solange ich hier bin, ist so was noch nie passiert.«

»Was für eine Ehre. Es hat sich trotzdem furchtbar angefühlt. Was wollte der blöde Vogel von mir?«

Er zuckte lässig mit einer Schulter. »Tja. Für ein Beutetier bist du ein bisschen zu groß. Er scheint dich also für einen natürlichen Feind gehalten zu haben. Vögel können sehr mutig sein, wenn es darum geht, Feinde zu verjagen.«

»Ach, na toll. Und warum hält er ausgerechnet mich für einen Feind? Vorhin hatte ich noch gar nichts gegen ihn.«

»Das weiß ich auch nicht. Vielleicht hast du ihn vor der Show zu sehr geärgert, und er hat sich an dich erinnert.«

Wütend blieb ich stehen. »Ich habe ihn überhaupt nicht geärgert. Ich wollte ihn mir bloß ansehen.«

Der Junge wandte sich mir zu und zuckte die Achseln. »Schon gut. Ist ja auch egal. Komm mit in den Laden. Ich geb dir dein Geld wieder.«

Der Laden war nicht abgeschlossen und die Türglocke klingelte, als der Möchtegernvogelschützer mir die Tür aufhielt. »Wer bist du eigentlich? Arbeitest du hier nur, oder bist du mit Herrn von Meutinger verwandt oder was?«, fragte ich.

»Das Gleiche könnte ich dich fragen. Ist schon seltsam, dass du hier ganz allein rumläufst. Was findest du denn so spannend?« Er ging hinter die Ladentheke und beugte sich über die Kasse.

»Ich habe zuerst gefragt.«

»Jonas. Freunde sagen Strix. Ein Bekannter von meinem Bruder ist Lieferant für den Laden hier und für das Restaurant. Der hat mir für die Ferien diesen Job besorgt.«

»Und gehört es auch zu deinem Job, auf die Vögel aufzupassen?«

»Nein. Das ist eine persönliche Sache, die du nicht verstehen würdest.«

»Ach ja? Dann erzähle ich dir besser auch nicht, warum ich hier bin, denn das würdest du auf keinen Fall verstehen.«

Ich biss mir auf die Zunge. Warum konnte ich den Mund nicht halten? Ich wollte ihm doch sowieso nicht verraten, warum ich da war.

»Sagst du mir wenigstens, wie du heißt?«, fragte er.

Einen Moment lang zögerte ich und starrte nur auf den Boden. Als ich Strix ansah, hatte er wieder diesen neugierigen Gesichtsausdruck. Außerdem lächelte er ein bisschen. Mir fiel auf, dass er ein ganz hübsches Gesicht hatte, wenn er nicht gerade grimmig guckte. »Pia. Pia Rabea.«

Zu meiner Überraschung lachte er. »Pia. Klingt beinah wie Pica. Kein Wunder, dass Fredo dich nicht mag. Habichte hassen Elstern.«

Ich verstand gar nichts. »Was? Wieso Elstern?«

»Na, Pica pica ist der wissenschaftliche Name für Elster. Aber vergiss es, das war nur ein Scherz. Hier ist dein Geld. Gibst du mir bitte die Eintrittskarte wieder? Das hilft mir nachher beim Abrechnen.«

Ich reichte ihm die Karte über den Tisch und stellte fest, dass ich mich gern noch eine Weile mit ihm unterhalten hätte.

Er sah auf mein Handgelenk. »Coole Armbänder. Machst du die selbst?«

»Kann ich zwar, aber diese sind von meiner Oma.«

»Wow. Nette Oma.«

Auf einmal konnte ich mir vorstellen, ihm alles zu erzählen. Glücklicherweise hatte aber mein Verstand noch nicht völlig ausgesetzt. »Ja, Oma ist klasse. Und sie kennt sich wahnsinnig gut mit Vögeln aus. Tausendmal besser als ich. Aber für dich scheint das ja auch so ein Hobby zu sein. Sind eigentlich alle Vögel, die Herrn von Meutinger gehören, da draußen auf dem Hof? Oder hat er noch woanders welche? Ich habe mal gelesen, dass er Vögel sammelt.«

Strix’ Miene wurde ernst. »Wie viele Vögel er tatsächlich hat, wüsste ich auch gern. Leider lässt er niemanden in seinen Turm. Ich glaube, er hat mindestens ein Stockwerk voller Käfige. Vielleicht sogar zwei.«

»Weißt du gar nicht, was für Arten er da noch so hat? Spricht er nicht darüber?«

»Warum willst du das eigentlich so genau wissen? Geh doch mal mit deiner Oma in den Zoo, wenn du exotische Vögel sehen willst. Da kannst du wenigstens sicher sein, dass die Tiere legal dort sind.«

Hoppla, nun sah er so aus, als würde er am liebsten zurücknehmen, was er da gesagt hatte. »Glaubst du etwa, von Meutinger hat gestohlene Vögel bei sich im Turm?«

Strix blickte mich misstrauisch an. »Warum bist du wirklich hier?«

Ich strich mir die Haare hinter das Ohr und setzte meine Unschuldsmiene auf. »Habe ich doch gesagt. Ich interessiere mich dafür, was auf einer Greifvogelwarte abläuft. Und ich wüsste gern, welche Vögel Herr von Meutinger besitzt.«

»Na gut. Dann verrate ich dir mal so viel: Ich glaube, dass er mindestens einen Vogel hat, den er nicht besitzen sollte. Und ich würde gern herausfinden, ob ich damit recht habe. Was dich betrifft, solltest du dich allerdings lieber von Herrn von Meutinger fernhalten. Der hat keinen Humor, und er kann ziemlich unangenehm werden.«

»Das glaube ich. Aber ich wüsste trotzdem gern mehr über den Vogel, den er nicht besitzen sollte. Vielleicht ist das zufällig einer, für den ich mich besonders interessiere. Willst du etwas unternehmen, um mehr herauszufinden?«

»Sobald sich eine Gelegenheit bietet. Allerdings warte ich jetzt schon eine ganze Weile darauf und hatte noch keine Idee. Der Turm hat nur eine einzige Tür und durch die Fenster kann man nicht hineinsehen. Man müsste oben zu den offenen Luken fliegen und von dort aus innen hinunter in die oberen Stockwerke.«

Man hätte das mit dem Fliegen für einen blöden Witz halten können, aber er sagte es in so selbstverständlichem Tonfall, als wäre es keiner. Ich beobachtete sein Gesicht scharf. »Und kannst du fliegen?«, fragte ich.

»Nein. Was ist mit dir?«

»Nein, tut mir leid. Allerdings …« Wieder biss ich mir auf die Zunge.

Strix beugte sich ein wenig vor. »Allerdings was?«

Ich schüttelte den Kopf. »Gar nichts. Mir fällt auch nichts ein.«

Die Türglocke rettete mich davor, mich weiter zu verplappern. Sie klingelte, und ein glatzköpfiger Mann kam herein. »Jonas, du kannst Schluss machen. Die Abrechnung erledige heute ich.«

Strix grinste. »OK. Passt mir super. Wollen wir zusammen ins Tal runterfahren, Pia Rabea?«

»Ist das vor der Tür dein Rad?«, fragte ich.

»Yep«, sagte er.

»Dann ja.«