Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plataforma

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Spanisch

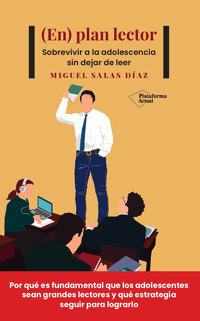

¿Es la lectura tan importante como nos dicen? ¿Qué efectos reales tiene sobre nuestras capacidades cognitivas? ¿Y sobre las de nuestros adolescentes? ¿Puede ayudar a que los jóvenes se construyan una personalidad más sana y equilibrada? Miguel Salas Díaz, profesor y escritor, responde a todas estas preguntas en este breve ensayo que analiza el papel que juegan la sociedad, la escuela y la familia en la falta de entusiasmo con la que hoy abordan la lectura los adolescentes y propone consejos e ideas prácticas para que vuelvan a apasionarse por los libros o adquieran el hábito lector.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 148

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

(En) plan lector

Sobrevivir a la adolescencia sin dejar de leer

Miguel Salas Díaz

Primera edición en esta colección: mayo de 2023

© Miguel Salas Díaz, 2023

© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2023

Plataforma Editorial

c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona

Tel.: (+34) 93 494 79 99

www.plataformaeditorial.com

ISBN: 978-84-19655-27-1

Diseño de cubierta: Mauro Bianco

Fotocomposición y realización de cubierta: Grafime Digital S. L.

Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).

A mis padres, Flor y Miguel, que nunca se cansaron de leerme.

A mis hermanos, Sara y Pedro, con quien compartí tantas lecturas.

A mis sobrinos, Carmen y Pedro: ojalá sigáis pidiéndonos que os leamos cuentos cuando seáis muy mayores.

A todas las personas que me regalaron libros.

Índice

IntroducciónLeer no lo cura todoUna pregunta (tonta): ¿qué es leer?Malas noticias: no existen las fórmulas magistralesA todo esto: ¿quién soy yo para dar consejos?1. ¿Por qué fomentar la lectura en los adolescentes?Leer es divertido…, pero no solamente divertidoLeer mejora la capacidad de expresión y el rendimiento académicoLeer para relajarse: el silencio, la página y la pantallaLeer para ensimismarse (y crear): el concepto de flowLeer para evadirse: huir no es de cobardesLeer para aprender de los grandes: la selección universal al alcance de la manoLeer para disminuir la brecha socialConclusiones2. Causas del desinterés por la lecturaCausas socialesCausas académicasCausas familiares: ¿qué hacemos delante de los niños?Conclusiones3. Posibles soluciones al desinterés por la lecturaEducar la atenciónEducar el silencioRodear a los adolescentes de librosDeshacer el agravio curricularLeer a los alumnos en voz altaHablar de lo leído: «el método Dime»Escribir sobre lo leídoLa elaboración de un plan lectorConclusiones4. Breves consejos para padresProtégelos de la dispersiónCrea en casa un ambiente de lecturaSobre atajos que no existen, imposiciones, premios y castigos5. Vale, pero… ¿qué les leo?El difícil arte de recomendarLo que a mí me ha funcionado6. ConclusionesBibliografíaAgradecimientosIntroducción

Leer no lo cura todo

En términos de prestigio, la lectura goza hoy de una excelente salud. Por primera vez en la historia la sociedad se expresa clamorosamente a su favor: según la Federación de Gremios de Editores de España, el 88 % de la población está de acuerdo en que leer contribuye a tener una actitud más abierta y tolerante, el 87 % considera que ayuda a comprender el mundo y el 76 % afirma que los hace más felices.

Se ha recorrido un largo camino desde que Sócrates, sin duda con su mejor intención y no poca lucidez, criticara la costumbre, entonces modernísima, de apuntar en tablillas lo que podía ser memorizado, pues temía que terminara por debilitarnos la mente y convertirnos en esclavos de lo escrito. ¡Y dónde quedan las filípicas contra las novelas, que eran tan frecuentes en los siglos XVIII o XIX, cuando la lectura ociosa se consideraba el peor de los alimentos para los pájaros de la cabeza! Hoy leer es bueno, y prácticamente nadie se niega a discutirlo.

Es cierto que cuando la unanimidad se impone en algún asunto nuestra sociedad tiende a volverse cursi, y a veces da un poco de vergüenza ajena escuchar lo que algunos dicen o escriben sobre la lectura. Parece, de repente, que leer es la solución a todos nuestros males: no solo estamos convencidos de que nos vuelve más tolerantes, más cultos y felices, como recoge la encuesta mencionada anteriormente, sino también de que nos protege de las enfermedades degenerativas, de la depresión y del hastío. En definitiva, del Mal. Así, en términos absolutos. No leer se volvería entonces la senda más directa a la animalidad y al sufrimiento. Casi como vivir en el descansillo del Infierno.

Sabemos que no es así. Seguro que hay estudios que confirman que leer combate las malas artes del patriarcado o frena el calentamiento global, pero todos conocemos lectores a los que jamás querríamos parecernos, y personas excelentes y felicísimas que no han abierto demasiados libros —a estas alturas es casi una grosería recordar lo cultos que eran algunos nazis, pero la idea no es menos cierta por mucho que la hayamos sobado—. Así que lo primero que pretendo conseguir con esta introducción es calmar la ansiedad de algunos padres: desestresaos, vuestros hijos pueden ser maravillosos, convertir su vida en algo significativo y pleno, y no leer. Y cuidado: también pueden leer mucho y tener graves problemas. Lo importante, creo, es ser bueno y feliz, y en la ecuación que equilibra ambas virtudes no siempre aparece la lectura. Alejaos, por lo tanto, de todos esos mensajes apocalípticos —y un poco esnobs, ya que estamos— que afirman que quien no lee es peor persona. ¿Quién no lee qué? ¿Con qué actitud, por qué motivo? ¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo? ¿Puede la lectura ser contraproducente, o se puede «leer en exceso»? Leer, bien; no leer, fatal. El asunto es demasiado complejo como para despacharlo con semejante torpeza.

Bien, ya estamos tranquilos. Si a pesar de todo seguís deseando que vuestros hijos adolescentes sean lectores, solo puedo animaros a perseverar: existen razones de sobra para quererlo, y de todas ellas vamos a hablar en este libro.

Una pregunta (tonta): ¿qué es leer?

Alcanzado el primer acuerdo, debemos comenzar por el principio: ¿qué es leer? Sé que parece una pregunta estúpida, pero sospecho que no siempre que hablamos de leer nos referimos a lo mismo, por lo que conviene precisar los conceptos antes de meternos en harina. Diría que al menos podemos contemplar tres significados diferentes de lectura, que responden en realidad a tres niveles de profundidad.

1. Comprender. El primero y más superficial nos lo da la Real Academia de la Lengua Española, según la cual leer es «pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados». Parece poca cosa, lo sé, pero a mí me resulta difícil no considerarlo casi un milagro: hemos de tener en cuenta que la lectura —una capacidad reciente que el ser humano desarrolló hace tan solo unos 6000 años— no tiene una base biológica, como sí es el caso del habla. Se trata, por el contrario, de un evento cultural. Es decir, que mientras para aprender a hablar un niño solo necesita estar rodeado de gente que hable, para poder alcanzar la habilidad de «pasar la vista por lo escrito comprendiendo la significación de los caracteres empleados» tendrá que someterse con esfuerzo a un aprendizaje explícito y reglado, y durante un gran número de horas.

Para que esto suceda nuestro cerebro, que no está estructurado para leer, tiene que adaptarse y reconfigurar sus conexiones. Hay estudios que muestran cómo la lectura aumenta la materia blanca que conecta las diferentes partes del cerebro. Es algo tan excepcional desde el punto de vista biológico que solamente el 13 % de las lenguas del mundo se escriben.

De acuerdo: la lectura puede ser entendida como una mera habilidad. Casi todos la dominamos: somos capaces de juntar letras y decirlas en voz alta para así poner sonidos a lo escrito en un papel, pero cuando afirmamos querer que nuestros hijos adolescentes se conviertan en adultos lectores no nos referimos a esto, ¿verdad? Sobre todo, cuando el filósofo, escritor y pedagogo José Antonio Marina nos recuerda que alrededor de un 30 % de los veinteañeros españoles no entiende los editoriales de los periódicos. No solo queremos que nuestra juventud esté alfabetizada, sino algo más; un algo más que no cabe en este primer significado.

2. Interpretar. El segundo de los significados incluye el primero. Leer también puede significar —otra vez según la RAE— «entender o interpretar un texto de determinado modo». Interpretar es más complejo que descifrar: no se trata tan solo de poner en funcionamiento una habilidad mecánica. Entran en juego la memoria, la amplitud de nuestro vocabulario y el conocimiento del mundo que hayamos acumulado a lo largo de nuestra vida. Deberemos afinar el sentido de cada expresión de lo leído teniendo en cuenta el contexto, hasta el punto de interpretar con éxito la ironía, o una metáfora, por poner un par de ejemplos evidentes.

Son muchos los lectores que hacen agua en este nivel: cuando, en clase, les leo un texto a mis alumnos de segundo de Bachillerato, es muy frecuente que ellos comprendan el significado de casi todas sus palabras y el sentido general de lo escrito, pero no sean capaces de decidir si se trata de una exposición o de una argumentación. No es, ni mucho menos, un matiz irrelevante, aunque en un primer momento pueda parecerlo. Si no lo remedian, pueden pasarse la vida entera sin saber cuándo alguien esté intentando informarlos y cuándo convencerlos, y eso supone una pérdida enorme de autonomía y de libertad.

La buena noticia es que leer, según esta segunda acepción, es una habilidad que siempre estamos a tiempo de adquirir y que nunca termina de aprenderse del todo. Con constancia y empeño podremos aumentar nuestro conocimiento del mundo o nuestro vocabulario, y también ejercitar nuestra memoria para acceder así a textos más complejos. Está demostrado que la comprensión lectora mejora sustancialmente con un poco de lectura diaria. Y merece la pena hacer el esfuerzo: en un mundo laboral en el que cada vez menos personas son capaces de expresarse con propiedad o de leer un texto con eficacia, un lector solvente —que será un escritor apañadito, como poco— tiene más posibilidades de brillar.

3. Disfrutar. El tercero de los significados —o de los niveles— de la palabra «leer» no aparece en el diccionario. Ya son menos los padres que se preocupan por este aspecto de la lectura, y los que lo hacen —normalmente son lectores entusiastas— no suelen dejarlo en manos de la escuela, sino que toman ellos mismos cartas en el asunto desde que sus hijos son muy pequeños. En este tercer grado de lectura nos encontramos todos aquellos que no sabemos no leer; los que buscamos reeditar en cada libro nuevo las emociones y los descubrimientos que hemos hallado en otros; los que hemos experimentado el efecto transformador que la lectura puede tener sobre uno mismo; los que quisiéramos poder convencer a todos los no lectores de que se están perdiendo algo difícil de explicar, algo inmenso que no se encuentra en ningún otro lugar que no sea en un libro, ni siquiera en otras artes.

Me gustaría detenerme un instante en el modo en que el informe PISA (el famoso Programa Internacional de Evaluación de Alumnos) define la comprensión lectora. Dice de ella que es «la capacidad de los estudiantes de comprender, emplear, valorar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para alcanzar unos objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial propios y participar en la sociedad». La primera mitad de la definición se corresponde plenamente con la segunda de las acepciones de lectura, pero más adelante encontramos un concepto nuevo: la comprensión lectora debe desarrollar el potencial propio del alumno para que pueda participar en la sociedad.

Nos encontramos de lleno en los reinos de la filosofía. La lectura, según PISA, debe ayudar a que el adolescente desarrolle su potencial propio, es decir, a que se convierta en la versión plena de sí mismo, en su mejor yo. Casi nada, si tenemos en cuenta que Aristóteles definía la felicidad como la capacidad de realizar las propias metas —para lo que, es evidente, es indispensable que uno se conozca a sí mismo y sepa qué quiere de verdad—. Solo de ese modo puede una persona integrarse en su sociedad y aportarse a sí mismo al bien común.

¿Puede la lectura cumplir ese papel en la vida de un adolescente? ¿Puede ser una de las herramientas que le ayuden a construir su felicidad mediante un mejor conocimiento de sí mismo y lo conviertan, en un ciudadano en el sentido pleno de la palabra?

Mi respuesta es sí (para algo soy profesor de Literatura).

Sí con rotundidad, pero con matices. Vuelvo a lo de antes: leer puede ayudarnos a ser más felices y mejores ciudadanos. Sin embargo, todos conocemos grandes lectores que no son una cosa ni la otra, y personas que son ambas sin leer con frecuencia. Es fácil ponerse estupendo, sumarse al entusiasmo social por la lectura —que en muchas ocasiones es pura boquilla— y perderse en los detalles, que es donde está el Diablo.

Malas noticias: no existen las fórmulas magistrales

Ya hemos definido las tres acepciones de «leer». La siguiente pregunta es clara: ¿A cuál de las tres debe atender la escuela?

A todas, sin duda. Primero, debe enseñarnos a descifrar los garabatos y a componer con ellos palabras y frases, y después a que utilicemos la nueva herramienta para descubrir el mundo y comprendernos a nosotros mismos. Sin embargo es obvio que, en todo este proceso, la familia es mucho más importante que la escuela, y que también debe involucrarse en el proceso. En este libro intentaremos dar ciertas claves que ayuden a los padres y a los profesores a conseguirlo, porque los estudiantes no suelen ser conscientes de la importante influencia que puede tener el hábito de la lectura en su carrera académica y profesional. La prueba es que el hábito lector comienza a decaer durante la adolescencia, y no son pocos los lectores que perdemos para siempre en lo que les dura el pavo.

Atendamos a las estadísticas de la Federación de Gremios de Editores de España de 2022: entre los diez y los catorce años un 77,5 % de los jóvenes españoles se declara lector frecuente, un 7,3 % lector ocasional, y un 15,2 % no lector. De los quince a los dieciocho años las cifras empeoran: un 64,9 % se considera lector frecuente, un 7,8 % lector ocasional y un 27,3 % no lector. Entre los mayores de dieciocho años la tendencia se acentúa: solamente un 52,4 % afirma ser lector frecuente, un 11,6 % lector ocasional y un 36 % no lector. Parece claro que existe una combinación de factores que provoca que muchos de nuestros jóvenes se alejen de los libros: hemos de analizarlo para revertir la inercia.

Sería muy cómodo que el remedio para que nuestros jóvenes no abandonaran la lectura se redujera a una serie de recetas, pero todos sabemos que no funciona así: es imposible convertir a un no lector en lector mediante una fórmula alquímica, o predecir con precisión qué libro va a suponer un antes y un después en la vida de un chaval. Nuestra labor, como adultos dedicados a la educación —ya seamos padres o docentes— se limita a acompañar, a dar ejemplo y a ser pesados. Como dice el filósofo y profesor italiano de Literatura Nuccio Ordine, no somos otra cosa que carteros: debemos hacer llegar a nuestros adolescentes los mensajes que otros escribieron para ellos, y dejar que suceda el milagro.

A todo esto: ¿quién soy yo para dar consejos?

Supongo que antes de arrancar conviene que me presente. Como ya habrás visto en la portada de este libro, me llamo Miguel Salas Díaz y me he pasado media vida enseñando. Me licencié en Filología Hispánica y terminé un doctorado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Ahora mismo soy profesor de Lengua y Literatura españolas en el colegio Santa María del Pilar —el centro escolar donde estudié— y en la Universidad Pontificia de Comillas, pero cuando era joven y valiente trabajé también en universidades de Italia, China y Taiwán. Aunque leo mucho y a veces escribo —he publicado un par de poemarios, una novela, un álbum infantil y una recopilación de columnas periodísticas en las que relato mis aventuras y desventuras en Taiwán—, lo que más me gusta del mundo es hablar de literatura a mis alumnos. Y leerles, sobre todo leerles en voz alta artículos, cuentos, poemas o novelas enteras.

El caso es que la experiencia me ha permitido plantearme muchas dudas y reunir unas pocas e incompletas respuestas sobre el misterio de la lectura. Las cuestiones fundamentales son tres, en mi opinión:

¿Por qué merece la pena que nuestros jóvenes lean?¿Cuáles son las causas de que pierdan el interés por la lectura durante su adolescencia?¿Qué hacer, si es que se puede hacer algo, para remediarlo?Ojalá este libro pueda ayudar a padres y profesores a responder a este complejo trío de preguntas.

1.¿Por qué fomentar la lectura en los adolescentes?

Existen numerosas razones por las que fomentar el hábito de la lectura en los adolescentes es una idea espléndida. Antes de hacer un análisis de la situación actual deberíamos detenernos un instante a revisarlas: nos será útil tenerlas en mente en los momentos difíciles —cualquiera que trate con adolescentes pasa por ellos—, para no perder de vista que merece la pena el esfuerzo que supone educarlos. Vamos con algunas de ellas.