12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Franzius Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Omas zweiter Oberschenkelhalsbruch führt zu Bettlägerigkeit und Depression. Opa schaut zu. Ihre Töchter Eva und Elisabeth übernehmen ihre Pflege und stoßen dabei schnell an die Grenzen und ein Umzug der Eltern ins Pflegeheim wird unvermeidbar. Mit ihrem Tagebuch lässt Eva die Leser hinter die Mauern der Wohnungen und Pflegeheime blicken, in denen Menschen auf ihre letzte Reise gehen. Die Leser werden nicht nur zum Beobachter des pflegerischen Alltags, sondern werden mit hineingezogen in diese Berg- und Talfahrt zwischen Himmel und Hölle, zwischen Schmerz und Freude, innerer Zerrissenheit und Verstehen, Schuldgefühlen und Liebe, die ein so langer Abschieds- und Ablösungsprozess von den Eltern mit sich bringt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

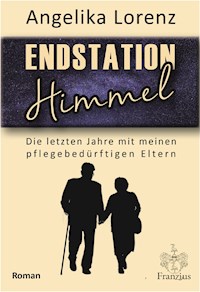

Angelika Lorenz

Endstation Himmel

Die letzten Jahre mit meinen pflegebedürftigen Eltern

Roman

Ein Buch aus dem FRANZIUS VERLAG

Cover: Jacqueline Spieweg

Bildlizenzen: Adobe Stock

Korrektorat/Lektorat: Dr. Michael Kracht

Verantwortlich für den Inhalt des Textes ist die Autorin Angelika Lorenz

Satz, Herstellung und Verlag: Franzius Verlag GmbH

E-Book ISBN 978-3-96050-187-9

Alle Rechte liegen bei der Franzius Verlag GmbH

Hollerallee 8, 28209 Bremen

Copyright © 2021 Franzius Verlag GmbH, Bremen

www.franzius-verlag.de

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Ver-wertung und Vervielfältigung des Werkes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks und der Übersetzung, sind vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk, auch nicht Teile daraus, weder reproduziert, übertragen noch kopiert werden, wie zum Beispiel manuell oder mithilfe elektronischer und mechanischer Systeme inklusive Fotokopieren, Bandaufzeichnung und Daten-speicherung. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle im Buch ent-haltenen Angaben, Ergebnisse usw. wurden vom Autor nach bestem Wissen erstellt. Sie erfolgen ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlages. Er übernimmt deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene Unrichtigkeiten.

INHALT

Wie alles anfing (8.11.04-2.1.05)

Wir brauchen Hilfe (11.1.05-1.2.05)

Die erste Zeit im Pflegeheim (4.2.05 – 29.5.05)

Besuchsalltag (31.5.05-10.7.05)

Verwirrungen (12.7.05 –8.8.05)

Opa muss ins Krankenhaus (9.8.05-7.9.05)

Zurück im Pflegeheim (9.10.05 – 24.12.05)

Zunehmend verwirrt (1.1.06-6.4.06)

Reden wie ein Wasserfall (7.4.06-6.7.06)

An die Vergangenheit gefesselt (9.7.06-28.9.06)

Tagein tagaus dieselbe Aussicht (1.10.06-31.12.06)

Neues Jahr, gewohntes Bild (7.1.07-8.4.07)

Ist es jetzt soweit? (9.4.07 – 4.6.07)

Noch einen Sommer mehr (5.6.07 – 2.10.07)

Opa baut ab (2.10.07-15.11.07)

Er hat es geschafft (22.11.07 – 27.11.07)

Oma muss umziehen (3.12.07-27.12.07)

Beten hilft (10.1.08-15.4.08)

Endstation Himmel (16.4.08 – 22.4.08)

Wie alles anfing

(8.11.04 - 02.01.05)

8. November 2004.

Spontanfraktur des linken Oberschenkels. Mitten im Flur, im Stehen. Einfach so. Wegen der Osteoporose. Am nächsten Tag wurde sie operiert. Sie – das war Oma. Meine Mutti. Am 1. Dezember wurde sie nach drei Wochen Krankenhausaufenthalt entlassen. Ohne Reha, gleich nach Hause. Opa sollte nicht so lange allein sein.

Ich dachte mir nur: »Eva, jetzt ist es mal wieder so weit. Aus mit der Ruhe. Du bist jetzt gefordert.«

So war es dann auch. Und blieb es – für lange Zeit. Oma hatte Depressionen. Sie sagte zu mir:

»Schau dir das Bild von der Gottesmutter an. Zu der bete ich so oft.«

Neben dem Marienbild hing der Engelskalender, den Katharina ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt hatte. Katharina ist meine Tochter.

»Zu den Engeln und der Gottesmutter bete ich so oft. Und sie helfen mir einfach nicht!« Tränen liefen ihr über das Gesicht. »Warum? Warum bloß? Ich möchte hier sterben, einfach nur sterben. Hier in unserer Wohnung. Aber dann wäre Opa allein. Der braucht mich doch! So viel habe ich schon lange nicht mehr gebetet!«

Einen Christbaum wollten sie aber schon noch dieses Jahr, wenigstens einen ganz kleinen. Wenn sie den nicht mehr bräuchten, dann könnten sie ja gleich sterben.

Oma lag im Bett und wartete den ganzen Nachmittag auf die Krankengymnastin, doch vergebens. Oma mochte Frau Winter, da sie bei ihren Besuchen immer das Gefühl hatte, Frau Winter käme »privat« zu ihr und würde sie nicht wie einen »Fall« behandeln. Um die Schultern hatte sie sich ihr selbstgehäkeltes altrosa Bettjäckchen geschlungen. Ihr Kopf lag auf einer dieser Nackenrollen, die an beiden Seiten mit einem Bändchen zusammengebunden waren und dadurch aussahen wie ein Bonbon. Omas Körper verschwand beinahe in der riesigen Daunendecke mit ihrem beigebraunen Flanellbezug. Als es draußen bereits dunkel wurde und keine Hoffnung mehr bestand, dass Frau Winter noch erscheinen würde, brach Omas Stimmung wieder zusammen:

»Ich bin so krank und schwach. Ich würde lieber sterben. Ich komme nie wieder auf die Beine, aber der Opa ist sonst so allein. Früher hat man halt Krankenpflege betrieben, wenn es jemand von den Angehörigen schlecht ging, und sie bekocht, das war ganz selbstverständlich.« Vorwurfsvoll sah sie mich an. »Das kannten wir gar nicht anders. Aber heute… das ist euch alles viel zu viel, das merke ich schon! Und jetzt müsst ihr auch noch zwei Personen versorgen! Ich kann das doch Elisabeth nicht zumuten, dass sie bei mir staubsaugt, wenn sie kommt. Bis vor Kurzem habe ich das selbst getan, aber es geht halt jetzt nicht mehr.«

Elisabeth, das ist meine Schwester. Seit sie mit ihrem Mann Thomas ein paar Orte weitergezogen war, besuchte sie unsere Eltern jeden Mittwochnachmittag zum Kaffee trinken. Jetzt waren die Besuche häufiger. Und bereits mehr Pflege als nur Besuch.

Es war gar nicht nur ihr operierter Oberschenkel und die Tatsache, dass sie nicht mehr laufen konnte, es war ihr allgemeiner körperlicher Zustand, der Oma so zu schaffen machte. Und die Depressionen. Trotzdem machten mich ihre Vorwürfe wütend.

»Wieso sollte mir das jetzt auf einmal etwas ausmachen? Ich kaufe dir seit Jahren ein, wasche deine Wäsche, bügle sie und räume sie wieder ein. Ist das denn nichts?«

»Aber heute tut mir doch der Fuß so weh!«

Als läge es nur daran! Aber es fiel ihr wahnsinnig schwer, um jeden Handgriff bitten zu müssen. Das verstand ich auch. Ein »Wehwehchen«, wie wir immer sagten, bot für ihre Hilfsbedürftigkeit wenigstens einen guten Grund.

Mein Mann Hans kommentierte diese Tatsache nur lakonisch: »Jetzt muss sie eben von ihrem hohen Ross runtersteigen und um etwas bitten! Aber wer viel jammert, der lebt länger, heißt es doch. Wenn mein Vater auch so viel gejammert hätte, wäre er vielleicht nicht so schnell gestorben.«

Besonders gut verstand er sich mit seinen Schwiegereltern noch nie.

Am Abend kam der Hausarzt meiner Eltern vorbei. Dr. Legnau war ein großgewachsener, gutaussehender und sehr sympathischer Mann, der mit meiner Schwester die Schule besucht hatte. Ich hatte ihn gebeten, zu kommen, obwohl meine Mutter dagegen war. Sie mochte ihn zwar und er war ihr wichtig, was auch für Ärzte im Allgemeinen galt, aber heute lamentierte sie nur, er könne ihr sowieso nicht helfen.

Wir begleiteten ihn später durch den Garten hinaus. Dr. Legnau wollte uns trösten, indem er sagte, er fände es erstaunlich, dass unsere Mutter ohne Reha-Aufenthalt schon wieder so weit sei. So weit? Wir hatten gerade keine Augen dafür, »wie weit sie schon wieder war«, nur dafür, was sie nun alles nicht mehr war!

Er hatte Oma ein Antidepressivum verschrieben und ihr gleich die erste Packung dagelassen, die er scheinbar zufällig in seiner Tasche stecken hatte. Oma gegenüber hätte er das Wort »Depression« jedoch nicht in den Mund genommen, sondern ihr erklärt, dass er ihr etwas gebe, das ihr wieder Mut mache und sie körperlich aufrichte. Nachdem er das gesagt hatte und sie die erste Tablette geschluckt hatte, wäre Oma plötzlich ganz ohne Krücken auf ihn zugegangen! Sie konnte also doch laufen! Das Antidepressivum braucht aber an sich zwei Wochen, bis es anschlägt… Nur das wusste sie nicht. Und hatte dieses eine Mal die Medizin eingenommen, bevor sie den Beipackzettel auswendig konnte.

»Erinnerst du dich noch an das Gedicht, das ich mal über die Herren Doktoren geschrieben habe?«, fragte mich Oma, als ich am späten Abend an ihrer Bettkante saß und wir den Tag gemeinsam verabschiedeten. Sie erhob sich mit einem Ächzen aus ihren Kissen, zog ein abgenutztes Schulheft aus der Schublade neben ihrem Bett und las vor:

Ein Mensch geht zum Doktor

Ein Mensch geht zum Doktor in die Stadt,

Weil er im Bauche Schmerzen hat.

Der Arzt untersucht Kopf, Lunge, Magen und Herz,

Danach gehts noch runterwärts.

Aufs Knie schlägt er mit einem Hammer

Was sonst noch kommt, das ist ein Jammer.

Blut und Harn werden untersucht

Und das Ergebnis im Computer gebucht.

Zuletzt schaut sich der tüchtige Mann

Auch noch das Innere mit einem Spiegel an.

Nun ist vorbei die Schinderei.

Der Arzt, der alles gut geprüft,

Gibt jetzt dem Menschen kund:

Sie sind ja rundherum gesund!

Sie können essen, trinken, lieben, rauchen.

In einem Jahr werden sie mich dann sicher brauchen.

Der Mensch geht frohen Mutes heim.

Doch fällt ihm plötzlich ein:

Ich habe gar keine Medizin bekommen

Für mein Weh

Dann trinke ich halt weiter meinen Kamillentee!

Gegen sieben Uhr morgens stieg ich über die noch eiskalten Marmortreppen hoch in den ersten Stock. Hans und ich wohnten im Haus meiner Eltern, im Erdgeschoss. Das Haus hatte mein Großvater mütterlicherseits zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf einem weitläufigen Grundstück bauen lassen. Damals, als die Grundstückspreise noch einigermaßen erschwinglich waren. Meine Großeltern wohnten in diesem Haus bis zu ihrem Tod. Meine Schwester und ich sind darin groß geworden. Lange Zeit lebten dort also drei Generationen unter einem Dach.

Direkt nach unserer Hochzeit 1971 zogen Hans und ich für zwei Jahre nach München, wo Katharina, unser erstes Kind, zur Welt kam. Als wir unser zweites Kind erwarteten, mussten wir die Stadtwohnung verlassen, weil unsere Vermieter das Geschrei eines zweiten Kindes nicht auch noch ertragen wollten. Hans erweiterte zusammen mit seinem Bruder das Haus meiner Eltern, sodass zwei getrennte Wohnungen entstanden. Wir zogen ein. Es lebten also erneut drei Generationen unter einem Dach, zumindest so lange, bis unsere Kinder auszogen.

Der Schlüssel ihrer Wohnungstür steckte immer außen, also konnte ich kommen und gehen, wann ich wollte. Oma war schon wach und rief aus dem Schlafzimmer:

»Du, was hat denn der Doktor gestern für ein Rezept aufgeschrieben?«

Jetzt kam sie also doch, die Frage.

»Ein Medikament, das dich munterer macht, das deine Stimmung und deinen körperlichen Zustand verbessert. Ich glaube, so ähnlich hat er gesagt«, antwortete ich ausweichend.

»Ich habe ja noch nie gehört, dass es so etwas gibt!«

Sie wird den Beipackzettel, wie bei allen Medikamenten, doch noch lesen. Und dann nimmt sie die Tabletten aus lauter Angst vor den Nebenwirkungen lieber gar nicht. Soll ich den Zettel vielleicht besser aus der Packung entfernen?

Weihnachten. Meine Gedanken waren in den letzten Tagen wie besessen von der Fragestellung, ob ich meinen Eltern etwas schuldig bin oder ob ich bisher viel zu wenig für sie da war. Auf der – noch vergeblichen – Suche nach einer Antwort führte mich meine Reise schließlich zurück bis zu dem, was man mir über meine Geburt erzählt hatte. Ich war eine sogenannte »Steißlage«. Der Arzt, der mich entbunden hatte, sagte zu Mutti: »Jetzt müssen Sie sehr tapfer sein, es gibt jetzt einen starken Schmerz.«

Und er langte bis zum Ellenbogen in sie hinein und zog mich heraus. »Dass das Kind noch lebt, ist ein Wunder!«, rief er laut.

Heute würde man einen Kaiserschnitt machen, aber damals, 1941, waren solche Geburten schwer durchzuführen. Die Geburt meiner Schwester, sieben Jahre später, war auch nicht leichter. Mit der Hand musste der Arzt erst die Nabelschnur entfernen, die sich um ihr Köpfchen gewickelt hatte. Nach den Erfahrungen bei meiner Geburt konnte Mutti es kaum glauben, als der Arzt ihr sagte: »Das Kind können Sie gleich mit nach Hause nehmen!«

Sie hätte nie gedacht, dass es überhaupt lebensfähig sein würde. Und war natürlich überglücklich!

Bei meiner Geburt war es anders. Mich haben sie der Mutti erst mal weggenommen und in die Schwabinger Klinik gebracht. Das musste sehr schlimm für sie gewesen sein. Ich kam fünf Wochen zu früh auf die Welt. Sie konnten ihr nicht versprechen, ob ich überhaupt durchkommen würde. Obwohl die Schwestern Mutti Mut machten – meine Geburt fiel auf den Tag »Mariä Opferung«, da könne schon nichts schief gehen. Nach zwei Wochen hätte ich nach Hause gedurft. Aber meine Mutter hatte eine Brustentzündung und konnte mich nicht mitnehmen und schon gar nicht pflegen. Also wurde ich erst kurz vor Weihnachten geholt. Es war mitten im Zweiten Weltkrieg. Strom gab es nur nachts, für wenige Stunden. In diesen kurzen Zeitfenstern musste sie dann möglichst viel Milch für mich abpumpen. Meine Oma fuhr dann mit der Milch täglich ins Schwabinger Krankenhaus. Als ich nach Hause kam, befürchtete Mutti, es könnte jetzt schwierig werden mit der Trinkerei, wo ich jetzt an die Flasche gewöhnt sei. Aber Oh Wunder! Ich trank ohne Probleme an der Brust, als hätte ich es nie anders gekannt.

Trotz allem war ich aufgrund meines schlechten Starts nicht gerade mit Gesundheit gesegnet und Mutti zog mit mir jahrelang von Arzt zu Arzt.

Vielleicht wurde ich deshalb immer so überbehütet? Weil Mutti immer Angst um mich hatte? Ich durfte nicht schwimmen lernen, nicht Rad fahren. Es hätte mir etwas passieren können. Wenn ich allein mit Freundinnen unterwegs war, bekam sie vor Sorge gleich einen schlimmen Migräneanfall.

Simon, unser Jüngster, kochte wie immer am 1. Weihnachtsfeiertag für uns. Ich fragte Oma, ob sie auch zu uns runterkäme, zum Mittagessen. Etwas bissig merkte ich an, dass sie für einen Arztbesuch doch auch keine Probleme hätte, die Treppen rauf und runter zu steigen.

Als ich ihr gegen 12 Uhr Bescheid gab, dass das Essen fertig sei, fing sie das Jammern an:

»Ich kann nicht, mir ist so schlecht, so schwindlig und ich bin so wacklig auf den Beinen.«

Ich führte sie trotzdem langsam die Treppen hinunter, weil Opa im Hintergrund schon das Schimpfen anfing:

»Was ist denn jetzt schon wieder los mit dir, Oma? Komm, zum Essen nach unten schaffst du es schon noch.«

Simon hatte den Tisch mit Zweigen, Strohsternen und Kerzen dekoriert und auf jeden Teller eine kunstvoll gefaltete Serviette gestellt.

»Ich esse nicht viel!«, stellte Oma als Erstes klar.

Diesen Ausspruch kannte ich schon, den brachte sie immer, wenn sie bei uns zum Essen eingeladen war. An Ostern, an Weihnachten und zu sonstigen feierlichen Anlässen.

Dann aß sie doch immer gut, weil es ihr so schmeckte!

Heute fand sie sogar am Sitzplatz etwas zum Herummäkeln.

»Ich möchte bei Opa sitzen, unter dem Kreuz, und nicht auf dem Stuhl mit den zwei Armlehnen.«

Wir schoben den gedeckten Tisch dann so lange hin und her, bis sie zufrieden war und genügend Platz hatte.

»Es ist ihnen nicht recht, dass wir unten sind«, murmelte Oma. »Ich will wieder nach oben! Wer bringt mich jetzt rauf?«

»Was ist denn los mit dir? Nimm dich doch ein bisschen zusammen!«, sagte Opa.

Tolle Stimmung.

Von der Suppe aß sie einen Esslöffel voll. Und eine gefüllte Ravioli. Mehr nicht. Simon begleitete sie hinauf, damit sie sich zum Mittagsschlaf hinlegen konnte. Opa aß auch nicht viel. Mir tat Simon leid, er hatte sich so viel Mühe gemacht.

Zurück im Alltag. Es begann wie üblich. Rauf in die Wohnung meiner Eltern.

»Wie hast du geschlafen, Oma?«

»Ach, ich konnte gar nicht gut liegen. Mir hat alles wehgetan. Hüften und Beine. Erst um 4 Uhr morgens bin ich eingeschlafen.«

Ich war gestern nicht dabei, als sie ihre Schlaftabletten genommen hat. Vielleicht hat sie sie mit dem Antidepressivum verwechselt? Größe und Farbe ähnelten sich ein wenig.

Verzweifelt notierte ich ein paar Stichpunkte für Dr. Legnau:

Was sollen wir mit unserer Mutter machen?

Sie hat sich beinahe selbst aufgegeben.

Sie isst kaum etwas.

Ihr Körper, ihre Gelenke, auch das andere Hüftgelenk, das bereits vor zwei Jahren operiert worden war, tun ihr weh.

Sie weiß nicht, wie sie in der Nacht liegen soll.

Sie beklagt sich, dass die Krankengymnastin jetzt nur zwei Mal statt drei Mal die Woche kommt. An Neujahr beschäftigte mich nur der Gedanke, was ich für Oma kochen soll. Ich konnte dabei eh nur alles falsch machen. Wenn ich für uns, also für Hans und mich, etwas kochte und ihr eine Portion hinaufbrachte, aß sie gar nichts. Wenn ich sie fragte, was sie möchte, verlangte sie nach Haferschleimsuppe – oder wollte gar nichts. Stark erkältet war sie noch dazu!

Was tun?

Als ich Oma ins Bett brachte, las ich ihr den Text des Liedes »Von guten Mächten wunderbar geborgen« aus dem Gotteslob, dem Liederbuch unserer Kirche, vor. Oma betete mir daraufhin alle Gebete vor, die sie früher mit uns Kindern immer gebetet hatte. »Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm« zum Beispiel. Auf einmal wurde sie ruhig. Ihr Gesichtsausdruck leer und kraftlos. »Ich habe heute schon zehn ›Gegrüßet seist du Maria‹ gebetet und Gott hilft mir einfach nicht. Was tun?«

Diese Frage kannte ich doch irgendwo her!

Um uns etwas zu entlasten, bestellten wir bereits Anfang Dezember »Essen auf Rädern«. Das Essen wurde täglich frisch in einem Seniorenheim im Nachbarort zubereitet und in Warmhaltegefäßen per Lieferwagen verteilt. Einige Zeit ging das auch gut. Opa schmeckte es. Aber mit der Zeit änderte sich das. Mal kam das Essen zu früh, dann hatte er noch keinen Hunger. Er frühstückte meistens bis halb 10 Uhr. Mal kam es später, dann war es nicht mehr warm. Heute wurde es – termingerecht – um halb 12 Uhr gebracht.

Ich kam um ein Uhr, um Oma die Medikamente zu geben. Oma und Opa saßen am Esstisch. Auf den Plätzen, an denen sie auch die letzten 30 Jahre gesessen hatten. Nur die Polster der Stühle waren während dieser Zeit ausgetauscht worden. Auf dem Tisch lag eine helle, bestickte Stofftischdecke, darüber hellbraune, aus Kunststoffbändern geflochtene Tischsets. Außer dem Ticken der Wanduhr war es still. Oma saß mit resigniertem Blick vor den silbernen Töpfen.

»Opa hat nicht viel davon gegessen«, sagte sie. »Die kochen einfach nicht so, wie wir es gewohnt sind. Ich habe mir wieder die Haferschleimsuppe aufgewärmt. Ich weiß gar nicht, was ich sonst essen soll. Ich kann doch nicht immer Schleimsuppe essen.«

Was sie immer wusste: dass sie das Essen nicht verträgt. Auch wenn sie noch gar nicht wusste, was es zu essen gab.

Opa schaffte es trotz allem, seine Geduld und Fürsorglichkeit zu bewahren.

»Warten wir doch erst einmal ab, was kommt, Oma! Vielleicht ist eine feine Suppe dabei, die du auch essen kannst?« Wenn das Essen dann da war, sagte er: »Oma, schau her, hier ist eine feine Suppe für dich! Damit kommst du wieder zu Kräften!«

Aber Oma wollte keine Suppe essen.

Ihre Erkältungstropfen wollte sie auch nicht mehr nehmen. Oder höchstens noch die Dosierung für Kinder. Nicht einmal die Schleimsuppe konnte die Stimmung heute retten.

»Stell sie wieder in die Küche! Sie ist zu dick!«, bat sie mich. Die Suppe war wie immer.

»Ob das noch mal besser wird?«, jammerte Oma. »Das Mittel, das ich jetzt bekomme, sollte mich doch aufmuntern! Davon spüre ich nichts! Ich will nur noch sterben. Ich kann an nichts anderes denken. Der Arzt soll mir eine Spritze geben und dann ist alles aus. Das wäre so einfach.«

Was ihr noch Hoffnung gab, war der Gedanke, dass alles mit ihrer Erkältung zusammenhängen könnte. Dann würde es bald wieder besser gehen.

Oma hatte sich tatsächlich eine starke Bronchitis eingefangen. Die Urlaubsvertretung von Dr. Legnau verschrieb ihr ein Antibiotikum. Sehr lustig, dachte ich mir, als ich die Tabletten das erste Mal sah, solche riesigen Dragees sollte Oma allen Ernstes hinunterschlucken? Da bekäme sie beim bloßen Anblick Erstickungsanfälle. So musste ich wieder zur Apotheke radeln und etwas anderes besorgen, etwas Flüssiges. Ihr Zustand verbesserte sich trotz Medizin kaum. Sie stand nur noch zum Essen auf und legte sich danach gleich wieder ins Bett.

»Was soll ich denn nach dem Frühstück noch hier herumsitzen? Die Beine zittern, das Knie tut mir weh, die Operationsnarbe, alles.«

Der Orthopäde hatte bestätigt, dass das künstliche Hüftgelenk gut eingewachsen war.

»Aber es kann doch wieder herausspringen!«, sorgte sich Oma. »Ich habe eben Angst.«

Ich sollte mich bei der Nachbarschaftshilfe wegen einer Putzfrau informieren. Es war Omas Vorschlag, doch sie selbst war es, die sofort wieder einen Rückzieher machte. Nein, es kann nicht sein, dass wir Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen müssen. Was denken denn die Leute…

Ich erzählte Katharina, dass ich Tagebuch schreibe. Ich nannte es »Aufzeichnungen über den körperlichen Zustand von Oma und Opa«. Aber es war weit mehr als das. Das Tagebuch war bereits wie eine Freundin für mich geworden und die weißen Seiten hatten immer ein offenes Ohr für mich. Katharina fand das gut. Sie versprach mir, ihre Gedanken »zur Situation« auch ab und zu aufzuschreiben. Das ginge oft leichter, als darüber zu sprechen, sagte sie. So zum Beispiel in ihrem ersten Briefchen:

Liebe Mama!

Es tut mir leid, dass ich heute Nachmittag so komisch war, als ich bei Euch zu Besuch war. Die Luft bei euch war zum Zerschneiden, die Stimmung kaum zu ertragen. Auf der einen Seite waren da Oma und Opa, die selbst zerrissen schienen – Sehnsucht nach dem Tod und riesige Angst vor ihm gleichermaßen. Und dich da mittendrin zu sehen, dich, die du stark bleiben musst, um im Strudel all der ungelösten Generationenkonflikte all diese schwierigen Aufgaben zu lösen. Ich wünsche dir viel Kraft dafür!

Katharina

Zusammen mit unseren Eltern überlegten Elisabeth und ich, ob wir nicht für ein paar Tage einen Pflegedienst kommen lassen sollten, bis sich die Lage etwas entspannt hätte. Wir könnten für die ambulante Pflege finanzielle Unterstützung bei der Pflegekasse beantragen.

»Nein, nein, nein, das kommt überhaupt nicht infrage! Die wissen dann gar nicht, wo hier alle Sachen zum Anziehen sind, welche Medizin wann eingenommen werden muss und so weiter!«, wetterte Oma.

»Eva, sei du doch noch ein paar Tage für uns da. Jetzt denken wir erst mal von einem Tag zum anderen!«, flehte mich Opa an.

Die Reaktion der beiden ließ uns die Idee gleich wieder über Bord werfen, auch wenn es nicht an Omas Argumenten lag. Es war noch zu früh, um unsere eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen.

Opa ging es auch nicht besonders. Ihm wurde gestern Nachmittag alles zu viel, nur weil ich von 15 Uhr bis 18 Uhr 30 nicht in seiner Nähe war.

Notizen für Elisabeth: Dr. Legnau war da. Omas Atem rasselt noch. Sie soll sich mehr bewegen, das ist besser für die Bronchitis. Wenn sie nur herumliegt, verteilen sich die Bakterien noch mehr. Ihr fehlt die Kraft in den Muskeln und Knochen, da hilft nur viel bewegen.

Aber: Oma hat Angst, dass alles zerbricht, wenn sie aufsteht.

Anruf von Mareike, der Frau von Omas jüngerem Bruder Adi. Ich wunderte mich, dass sie meine Telefonnummer gewählt hatte und nicht Omas.

»Ich habe von Opa erfahren, dass Oma krank im Bett liegt. Ich habe Sorge, dass sie sich aufgibt. Koch doch mal was Kräftiges für sie! Wir würden gerne am Sonntagnachmittag vorbeikommen. Ich backe ihr einen kräftigen Kuchen oder etwas Ähnliches.«

Sie warf uns vor, dass wir uns keine Pflegerin zur Unterstützung geholt hätten.

Auch Dr. Legnau ritt immer wieder auf diesem Thema herum.

Wir brauchen Hilfe

(11.1.05 - 1.2.05)

Nur zwei Monate und schon waren wir soweit. Oma und Opa bat ich nicht um Erlaubnis. Ich rief bei Frau Neumeier vom Pflegedienst an. Verdammt, ein Anrufbeantworter, mit denen tat ich mir so schwer. Also las ich von den Notizen ab, die ich mir vorher gemacht hatte:

»Grüß Gott, hier spricht Eva Wagner. Ich rufe an wegen meiner Mutter. Sie ist seit kurzer Zeit bettlägerig und meine Schwester und ich pflegen sie rund um die Uhr, notdürftig jedenfalls. Der Hausarzt hat uns gestern nahegelegt, uns unbedingt mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Wir brauchen Ihre Hilfe. Ich bitte Sie, uns so bald wie möglich zurückzurufen, damit wir einen Termin für eine Beratung und Vorbesprechung vereinbaren können. Diese Woche noch. Danke!«

Frau Neumeier war schon einmal bei meinen Eltern, vor einem dreiviertel Jahr. Sie wollten sich rein prophylaktisch beraten lassen, welche Hilfsangebote es für den Fall der Fälle gäbe. Nach der Beratung kam Oma ganz entsetzt auf mich zu:

»Stell dir mal vor, die verlangt ja für jeden Handgriff Geld! Zähneputzen, Haare waschen, Haare kämmen, Pediküre… Das kannst du mir doch auch machen, wenn ich nicht mehr kann!«

Für alle möglichen Pflegetätigkeiten gab es sogenannte »Zeitkorridore«. So war für das Baden ein Durchschnittswert von 20 bis 25 Minuten angegeben, für die Zahnpflege 5 Minuten. Für diese Zeitspannen wurden die Pflegekräfte dann bezahlt.

Über einen Hausnotruf beim Malteser Hilfsdienst hatten wir uns schon vor längerer Zeit informiert. »Hausnotruf« bedeutete, dass Oma im Notfall nur einen roten Knopf auf einem Kästchen drücken müsste, um in der Wache des Malteser Hilfsdienstes eine Art Alarm auszulösen. Das Kästchen könnte sie an einem Band immer um den Hals tragen. Beim Malteser Hilfsdienst sind von allen Teilnehmern des Hausnotrufs Zweitschlüssel zur Wohnung hinterlegt, damit die Sanitäter umgehend Hilfe leisten können. Aber Oma wehrte sich dagegen: »Wir brauchen das nicht, meine Tochter ist ja eh immer im Haus. Die hilft mir dann schon.«

Hans sagte schon damals zu mir: »Sagen wir´s doch mal ganz ehrlich, das ist alles ein Flickwerk, ein Arzt müsste das doch wissen. Früher oder später ist das ein Fall fürs Pflegeheim. Besser ists, im Vollbesitz seiner Kräfte schon in ein Seniorenheim zu ziehen, so wie unsere Nachbarin. Die konnte sich dort noch richtig gut integrieren und hatte im Notfall immer Hilfe vor Ort. Dafür ist es bei deinen Eltern bereits zu spät. Aber ich halte mich da raus. Ich will mir doch mein Leben nicht davon versauen lassen!«

Frau Neumeier hatte schon heute einen Termin für uns frei! Wir vereinbarten, dass sie von Montag bis Freitag jeden Morgen für die Grundpflege vorbeikommt. Grundpflege – was war das überhaupt? Mit diesen Themen hatten wir uns bisher noch nie auseinandergesetzt. Frau Neumeier erklärte uns, dass die Grundpflege aus den 13 häufigsten »Verrichtungen« zusammengesetzt sei. Dazu gehörten Waschen, Duschen, Baden, Zahnpflege, Kämmen, Rasieren, Darm- und Blasenentleerung, mundgerechtes Zubereiten der Nahrung, Aufnahme der Nahrung, Hilfe beim Aufstehen und Zubettgehen, An- und Auskleiden, Gehen, Stehen. Sie würde morgens und abends zum Waschen, für die Zahnpflege, zum Eincremen, bei Bedarf zum Baden und Haare waschen und Arzneimittel geben vorbeikommen. Alles, was darüber hinausging, müssten wir selbst machen.

Was da auf einmal auf uns zukam! Eine lange Liste mit Pflegehilfsmitteln, um die wir uns noch kümmern mussten, lag auf einmal vor uns. Außerdem sollten wir noch eine Kopie der Betreuungsvollmacht und der Patientenverfügung, die Versicherungsnummern, einen Verordnungsschein über die Medikamente, einen Zweitschlüssel für die Wohnung und diverse Anträge für die Versicherung besorgen. Für alle Pflegehilfsmittel und für den Pflegedienst an sich brauchen wir Rezepte von Dr. Legnau.

Frau Neumeier hatte protokolliert: Frau Maria O. (Oma) wird beim Verlassen des Bettes unterstützt, mit dem Gehwagen (Rollator) zur Toilette gebracht. Ganzkörperwäsche am Waschbecken. Gesicht und Arme wäscht sie sich selbst. Waschhandschuhe aber anreichen! Beim Anziehen helfen, an den Frühstückstisch setzen.

Meine Schwester besorgte heute die Formulare für die Anmeldung auf der Pflegestation im Altersheim.

Ich erkundigte mich im Elektrogeschäft wegen einer Klingelanlage vom ersten Stock in unsere Wohnung. War zu kompliziert. Kaufte dann doch ein Babyfon.

Ich konnte sie überreden, das Antibiotikum ab morgen zumindest auszuprobieren. Das sei auch in Elisabeths Sinne, versicherte ich ihr. Sie fing an zu heulen.

»Man muss doch auch jemandem helfen, den man nicht so gerne hat.«

Ich stockte etwas.

»Bin ich denn nicht immer da, wenn du Hilfe brauchst?«

»Aber du bist doch nicht gemeint!«

»Doch, du meinst mich. Das weiß ich!«

Und wie so oft sprach sie vor sich hin, immer wieder von Schluchzern geschüttelt: »Ich habe meine Mutter vier Jahre lang gepflegt – und wer hilft mir? Man muss auch für einen kranken Menschen da sein, den man nicht so liebt!«

Oma liebte ihre Mutter sehr. Da sie damals alle unter einem Dach wohnten, war es eine Selbstverständlichkeit, dass sich Oma um ihre kranke Mutter kümmerte. Vier lange Jahre dauerte es, bis sie im Alter von 68 Jahren starb. Sie lag die meiste Zeit im Bett oder starrte aus dem Fenster. Oma war damals genauso hin- und hergerissen wie ich heute. Zwischen »unten« und »oben«. Unten – da wohnten sie, ihr Mann Konrad (Opa), Elisabeth und ich. Oben – da wohnten ihre Eltern. Eine Wendeltreppe im Flur verband die beiden Wohnungen. Unten hatte sie sich um ihre eigene Familie zu kümmern, oben rief ihre Mutter: »Niemand kümmert sich um mich.«

Nach dem Mittagessen ging ich wieder hinauf. Die Frau Winter war gerade dabei, Oma an den Tisch zu setzen. Ich machte Suppe warm. Essen. Aufs Klo führen. Ins Bett legen. Immer das Gleiche. Es war bereits halb zwei Uhr, als ich wieder in unsere Wohnung zurückkam. Ich schaffte es gerade noch, einen Einkaufszettel für die Apotheke zu verfassen und den Beipackzettel des Antibiotikums zu studieren – schon war es wieder Viertel nach drei. Ich muss schon wieder hochgehen! Vielleicht will Oma aus dem Bett? Oder auf die Toilette? So war es dann auch. Immerhin gingen wir danach ins Wohnzimmer und nicht wieder gleich ins Bett. Dort brachte ich sie mit Müh und Not dazu, eine Tablette größerer Art einzunehmen, indem ich diese in viele kleine Stücke zerhackte. Wie ein Wachhund musste ich aufpassen, dass sie auch wirklich alle Teile in den Mund steckte und danach nicht heimlich in der Serviette verschwinden ließ!

Der Fernseher lief. Ich trat unruhig von einem Fuß auf den anderen.

»Setz dich doch ganz ruhig zu mir und schau fern!«

»Nein, das geht nicht, im Keller wartet die Wäsche im Trockner.«

Also kochte Opa heute den Tee für Oma.

Als ich die Wäsche wieder hochbrachte, war es bereits 17 Uhr.

Ich hatte einen Vollzeitjob! Mir brummte der Kopf! Ich wusste nicht mehr, welcher Tag heute war! Wollte nichts als abschalten und war sogar dazu zu müde!

Was sollte ich tun? Oma ins Pflegeheim »abschieben«, kaum dass es schwierig wurde? Nur damit ich meine Ruhe hatte? Oder mit Elisabeth so weiter machen? Aber wie lange würden wir das noch durchhalten?

Ich fiel vor Müdigkeit beinahe um. Hans sagte schon gar nichts mehr dazu.

Fragen über Fragen.

17 Uhr 59. Sie saßen im Sessel beziehungsweise auf dem Sofa vor dem Fernseher. Opa hatte seiner Frau Knäckebrot mit Frischkäse und Schinken auf den Wohnzimmertisch gestellt. Für ihn gab es wie meistens »Radisalat«. Die beiden aßen immer zur selben Zeit zu Abend. Dazu gab es Kräutertee und Nachrichten im Fernsehen.

Die Nachrichtenserie begann täglich um 18 Uhr. Bayerischer Rundfunk, ZDF, ARD… Zum Glück brachten die verschiedenen Sendeanstalten ihre Nachrichten zu unterschiedlichen Zeiten, sodass Opa sie alle nacheinander ansehen konnte. So wie er meistens auch mehrere Zeitungen las, zumindest seit seiner Pensionierung. Jeden Vormittag saß er am Tisch und las, außer mittwochs und samstags. Mittwochs ging er Schwimmen, samstags traf er seine Saunafreunde. Mittlerweile war das Schwimmen zu mühsam und die Freunde aus der Sauna alle schon gestorben. Also las er jeden Vormittag Zeitungen. Die Abendzeitung. Die Süddeutsche. Manchmal auch noch den Münchner Merkur. Löste alle Kreuzworträtsel. Abends legte er uns die Zeitungen auf die Treppe und wandte sich den Nachrichten im Fernsehen zu. Überhaupt war sein Gedächtnis noch schön auf Trab. Es war keine Seltenheit, dass er Gedichte aus seiner Schulzeit rezitierte und seinen Enkeln beim Übersetzen lateinischer Texte half. Oma trainierte ihr Gehirn am liebsten mit mathematischen Knobelrätseln. Was das Fernsehen anbetraf, bevorzugte sie Spielfilme (möglichst kitschige!), Übertragungen von Tennisspielen oder Skisprung-Meisterschaften und Spielshows.

Ich fragte sie vorsichtig: »Sag mal, Oma, möchtest du nicht mal wieder mobil sein? Selbstständig aufstehen können, die Toilette benutzen und so weiter?«

»Das kann ich doch nicht mehr selbst, nur mit Hilfe, schau die Muskeln an, die werden immer weniger. Ich war schon immer eine zarte Person. Frau Winter geht mit mir im Zimmer immer hin und her, aber es geht nur, wenn sie mich am Arm festhält. Wenn ich vom Bett aufstehe, ist mir oft so schwindlig. Wenn ich dann allein aufs Klo gehe und hinfalle… mir wieder was breche? Ich brauche tagsüber mehr Hilfe. Ich bräuchte einen Wagen, mit dem man im Zimmer herumfährt.«

»Für einen Rollstuhl ist eure Wohnung doch viel zu eng«, wandte ich ein.

An sich waren die Hindernisse schon für einen Rollator zu groß.

Oma sorgte sich über ihren Mann beinahe genauso wie über sich selbst. Sie machte sich Gedanken darüber, dass es mit ihm auch immer mehr bergab ging, vor allem darüber, dass er nicht mehr so gut denken konnte wie früher. Er klang tatsächlich oft schon wie Oma, wenn er darüber klagte, dass ihm mittlerweile alles so schwerfiel.

»Aber stell dir vor, was er zu mir gesagt hat«, flüsterte mir Oma zu. »Opa sagte doch glatt: Wenn du ins Altersheim gehst, gehe ich mit! Da halten wir bis zuletzt zusammen!«

Wie schön!

Schlafenszeit.

Es gab ein Problem. Das Babyfon funktionierte nicht mehr. Es war bereits nach Ladenschluss und ich konnte es nicht mehr zum Reparieren bringen.

»Wie rufen wir dich dann heute Nacht?«, fragte Oma. »Vielleicht mit einem Spazierstock? Soll ich auf den Boden klopfen, wenn ich nachts mal muss?«

Der Stock. Der lag schon immer neben Omas Bett. Ich weiß gar nicht warum. Dass sie mit ihm an die Decke klopfen musste, damit die Enkelkinder die Musik leiser drehten, war nun schon eine Weile her.

Opa hatte uns nicht verstanden. Er fragte nach seinem warmen Morgenmantel. Er dachte gerade daran, wie kalt es in der Nacht war, wenn er raus musste. Und das musste er jede Nacht. Ich sorgte mich um ihn, wenn ich nachts wegen Hans unten schlafen musste und ich nichts mitkriegen würde. Es beruhigte mich nicht gerade, als Opa sagte:

»Ich bin zwar etwas dusselig, wenn ich aufwache und selbst aufs Klo gehe. Aber wenn es einem schwindelig wird, weiß man das vorher nicht, plötzlich ist man weg. Wisst ihr noch, damals, als ich noch den Nachttopf aus weißem Emaille unter dem Bett stehen hatte? Der mit dem blauen Deckel? Da war das kleine Geschäft während der Nacht noch einfacher. Und außerdem konnte ich jeden Morgen die Blumen im Vorgarten damit düngen! Nur bin ich mittlerweile nicht mehr beweglich genug, um mich zum Nachttopf herunterzubeugen.«

»Jetzt lass uns doch mal zum Thema zurückkommen«, drängelte Oma. »Wie machen wir es denn jetzt? Vielleicht wie früher? Ich habe dich immer zugedeckt, kurz bevor ich bei mir die Leselampe ausgeschaltet habe. Opa, du kannst mich doch aufwecken, wenn du aufs Klo gehst. Ich haue dann mit dem Stock auf den Boden, falls wir Eva brauchen. Wir sind doch bis jetzt auch zurechtgekommen!«

Ich bot meinen Eltern an, heute Nacht in ihrer Wohnung zu schlafen, nebenan im Nähzimmer. Dort stand unser altes Sofa aus den Siebziger-Jahren. Früher hatten sich unsere Kinder mit den Polstern und Decken gerne Höhlen gebaut und darin mit ihren Kuscheltieren gespielt. Als wir das Sofa ausmusterten, zog es ein Stockwerk nach oben. Opa hatte darauf jahrelang seinen Mittagsschlaf gehalten. Weil es ein wenig zu kurz für ihn war, ragten seine Füße dabei unten ein Stück über den Rand hinaus. Doch seit Längerem hielt er seinen Mittagsschlaf im Bett. Ich würde also heute Abend um halb zehn Uhr kommen, Oma die Windel anziehen, ihr die Schlaftablette geben und dann gleich dableiben.

Opa seufzte. »Wir sind jetzt zwei klapprige Leute. Und ihr habt es mit zwei doofen verdatterten Alten zu tun. Dafür können wir aber nichts! Und niemand soll irgendwem Schuldzuweisungen machen.«

Oma seufzte noch tiefer. »Eva, es ist alles so schwer, wenn man nicht mehr kann. Ich bete so viel. Aber Gott hilft mir nicht!«

»Natürlich ist Gott immer bei dir. Er hilft dir schon.«

»Warum schickt er mir das? Warum kann ich nicht sterben? Sterben ist so schwer und lang.«

»Er schickt dir das, damit du es in Geduld ertragen lernst.«

Das galt genauso für uns Angehörige, dachte ich mir insgeheim.

Meiner Schwester muss ich sagen, die Altersheimanmeldung dringlicher zu machen. Es wäre nur eine unverbindliche Voranmeldung, rechtfertigte ich mich vor mir selbst. Mehr pflegerische Unterstützung von außerhalb bräuchten wir in jedem Fall.

Katharina ließ mir wieder einen Zettel zukommen. Ich fand es interessant, die Situation aus ihren Augen zu betrachten.

Liebe Mama,

Was mir zu Oma einfällt:

Besonders leidet Omi, glaube ich, darunter, dass sie ihren geliebten alltäglichen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Sie hat bis vor zwei Monaten noch viel selbst geputzt, gewaschen und mit Freude gekocht. Jetzt muss sie sich schon damit zufriedengeben, wenn sie nur einen Nähfaden über einen fast lockeren Knopf wickeln kann, sagt sie.

Nähen, das war Omas große Leidenschaft. Blusen, Röcke, Kleider, Stofftiere… für uns. Und das Flicken. Wenn wir Löcher in den Hosen hatten, war sie glücklich, weil sie dann wieder etwas zu tun bekam. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als es »cool« war, zerrissene Hosen zu haben. Wir saßen mit der Nagelfeile unter der Bank in der Schule und wetzten so lange auf den Knien herum, bis die Jeans durch war. Und kaum waren wir zu Hause, nahm uns Oma die Hosen ab und flickte sie wieder. Ob wir wollten oder nicht. Wenn ich jetzt selbst Hosen von meinem Sohn flicken muss, denke ich jedes Mal an Oma. Ihr hätte es mehr Freude gemacht als mir.

Katharina

Um halb fünf Uhr morgens schlich ich mich aufs Klo. Dennoch hörte mich Oma und rief leise nach mir.

»Eva!«

»Was ist? Musst du auch aufs Klo?«

Keine Antwort. Oder ich wollte sie nicht hören. Ich ging nicht ins Schlafzimmer und schloss die Tür vom Nähzimmer hinter mir. Ich sehnte mich so danach, ein paar Stunden durchzuschlafen. Aber ich schaffte es nicht. Schon bald sah ich unter der Tür Licht durchschimmern.

»Oma, musst du?«

»Ja, ich muss. Ich wollte es aber aushalten. Der Opa hat sich schon angezogen, ist aber wieder ins Bett gegangen. Aber… wo kommst du überhaupt her? Von unten?«

»Nein, ich habe die ganze Nacht nebenan geschlafen. Von unten höre ich euch nicht.«

»Das müssen wir anders machen!«, meinte Oma.

Einiges mussten wir anders machen.

Immer oben schlafen, das ging wirklich nicht. Aber Opa konnte ich nicht zumuten, nachts allein aufzustehen. Wenn der mal umfällt, ist´s sowieso ganz aus.

Hans gab es auch noch. Der war zunehmend verärgert, dass ich nur noch hin und her lief. Zwischen unten und oben. Bei dem schönen Wetter gestern wäre ich gerne mit ihm an die frische Luft gegangen, war aber viel zu müde. Zerrissen zwischen zwei Fronten. Meine Aufgabe als Tochter war es, meinen Eltern zu helfen – und meine Aufgabe als Ehefrau? Uns Hilfe zu holen, lag nahe, aber es fiel uns nicht leicht. Elisabeth und ich hatten uns doch versprochen, dass wir unsere Eltern pflegen würden, soweit es in unseren Kräften stand. Und schon sahen wir uns bereits mit einem Bein in der Klapsmühle. Wir waren so neben uns, dass wir nicht einmal einen klaren Gedanken fassen konnten, wie wir uns die Situation hätten erleichtern könnten, wenn uns nicht Dr. Legnau immer wieder Tipps geben würde. Letzte Woche versuchte ich, mich durch den Besuch beim Frauenbund abzulenken, freute mich richtig auf Gespräche in lockerer Atmosphäre, aber es klappte nicht. Die Stimmen der anderen drangen wie durch einen Nebelschleier zu mir hindurch, keine zwei Minuten konnte ich mich auf das konzentrieren, was sie redeten. Nur ein Gedanke beherrschte mich: Wann kann ich wieder nach Hause. Die Oma wartet bestimmt. Ich saß wie auf Kohlen und mein Herz schlug schneller als sonst.

Das konnte es nicht sein! Möglicherweise war das erst der Anfang! Ich wusste nicht, wie lange das noch so weitergehen würde!

Die anderen meinten es gut mit mir, wenn sie mir erzählten, wie sie ihre alternden Angehörigen gepflegt haben. Auch wenn mir die Geschichten nicht wirklich weiterhalfen. Die Geschichten der wenigen anderen, mit denen ich noch redete. Die meiste Zeit verbrachte ich in der Wohnung meiner Eltern, weil ich immer meine Schwester »um Vertretung« bitten musste, wenn ich mit Hans oder allein einen Termin hatte. Zum Einkaufen kam ich kaum, geschweige denn wusste ich, was ich jeden Tag kochen sollte. Mittlerweile kochte Hans für uns. Putzen war auch schon zu seiner Aufgabe geworden. In einem waren sich alle Bekannten einig: »Schotte dich nicht so ab, sonst bist du am Ende noch ganz allein. Und holt euch eine ambulante Pflegekraft nach Hause! Dabei bricht euch doch kein Zacken aus der Krone!«

Eine ambulante Pflegekraft, die über das hinausging, was Frau Neumeier an Hilfe leistete, war für Oma immer noch wie ein rotes Tuch, also klapperte sie in ihren Überlegungen zunächst die Verwandtschaft nach Hilfe ab:

»Die Elisabeth soll kommen, ruf sie an!«, schlug sie vor.

»Elisabeth kommt doch sowieso mehrmals die Woche. Sie hat das Recht, auch etwas für sich zu tun«, entgegnete ich.

»Dann ruf doch mal die Katharina an!«

»Die muss doch arbeiten und ihren kleinen Sohn versorgen.«

»Dann soll halt der Simon kommen! Der hat doch gesagt, dass er mal aushelfen will!«

»Der hat doch Nachtschichten und Bereitschaftsdienste. Und andere Interessen hat er auch noch.«

Stopp, Eva! Fällt dir was auf? Bei anderen findest du immer einen Grund, warum sie nicht helfen können oder müssen. Wie sieht das bei dir selbst aus? Du erträgst lieber die Bauchschmerzen, wenn du nur an »oben« denkst? Du nimmst es hin, dass du nicht mehr in Ruhe lesen kannst? Du erinnerst dich erst spät abends daran, dass du selbst auch Hunger hast? Na ja, so kann man auch abnehmen, ganz ohne Sport und Diät. Aber dafür einen Kollaps, einen Herzkasperl, Gastritis oder Ähnliches riskieren? Du möchtest doch nicht selbst krank werden? Obwohl… einmal eine klitzekleine Krankheit, um einfach mal weg zu sein? Im Bett liegen zu bleiben? Das wäre nicht übel …

Ein Lichtblick: Schwester Bea war heute da, um Oma und Opa kennenzulernen. Sie wurde uns von Dr. Legnau empfohlen und wir hatten sie angerufen – ohne Oma zu fragen. Sie arbeitete Nachtschichten in einem Pflegeheim und könnte uns an ihren freien Tagen für einige Stunden unterstützen, notfalls sogar über Nacht. Die drei beschnupperten sich und befanden sich für gut.

»Schau den Opa an, wie gütig er ist, er ist ein seelenguter Mann. Schau, wie er mir hilft, bis zuletzt nur das Beste will für mich! Ich hätte keinen besseren Mann bekommen können!« Und Oma begann zu erzählen. Ich kannte die Geschichte schon in- und auswendig, aber umso lieber hörte ich sie mir noch einmal an:

»Im August 1939 war ich mit meiner Freundin von Bayrischzell nach München unterwegs. Es war ein wunderschöner Sonntag. Wir kamen zurück von einer Wanderung auf den Wendelstein. An der nächsten Station stiegen unter vielen Bergsteigern auch zwei Männer in unser Abteil ein. Zwischen meiner Freundin und mir entwickelte sich ein kurzes Gespräch. Ich erzählte ihr, dass ich kürzlich im Schwarzwald genau solche Bunker entdeckt hätte, wie wir sie jetzt gerade aus dem Zugfenster heraus sahen. Daraufhin sprach mich mein Nachbar an:

›Darf ich fragen, wo Sie da im Schwarzwald waren?‹

›Ach, das werden Sie nicht kennen!‹ Ich sagte das schnippisch.

Der Herr antwortete: »Ich glaube schon!«

Also verriet ich es ihm: ›Bühlertal.‹

Seine Antwort: ›Da kenne ich nur eine Person, den Herrn August.‹

›Das gibt’s doch nicht, das ist mein Onkel!‹

Der Herr sprach weiter: ›Dieser Herr August hatte bei meinem Vater Gesangsunterricht. Da müssen wir uns aber noch mehr darüber unterhalten.‹

In dem Moment hielt der Zug in München und alles drängte zur Tür. Wir wurden getrennt. Ich musste schleunigst den Anschluss zum Vorortszug erwischen. Und da kam mir plötzlich die ›Zugbekanntschaft‹ mit einem Zettel und Bleistift nachgerannt! Seine Adresse und Telefonnummer standen darauf.

›Es wäre schön, wenn wir uns noch weiter unterhalten könnten!‹ Er lächelte mich an. Ich gab ihm die Telefonnummer der Arztpraxis, in der ich als Arzthelferin arbeitete. Und wir stellten uns vor. Ich glaubte aber nicht daran, dass er je anrufen würde, und vergaß das Treffen bald.

Gleich am nächsten Tag rief dieser Herr nachmittags in der Arztpraxis an. Ob er mich treffen könnte, er würde sich so gerne mit mir über die Heimat unterhalten.

Am Mittwoch trafen wir uns in der Maximilianstraße. Für zwei Stunden. Es stellte sich heraus, dass er aus Baden-Baden kam und meine zweite Heimat, Bühlertal, in nächster Nähe lag. Wir aßen im Alten Botanischen Garten zusammen zu Abend. Er brachte mich noch zum Zug und wir vereinbarten, am kommenden Samstag eine Ausstellung im Haus der Kunst zu besuchen. Wir hatten zufällig beide Essensmarken für dasselbe Speiselokal – eben im Haus der Kunst.

Am folgenden Samstag – wir kannten uns gerade mal eine Woche – empfing mich mein Chef in der Praxis mit den Worten: ›Heute Nacht um 3 Uhr habe ich meinen Einberufungsbefehl bekommen. Ich muss in Augsburg Dienst tun. Gleich am Montag muss ich einrücken.‹

Nach Dienstschluss ging ich zum Essen ins Haus der Kunst. An die Verabredung mit meinem neuen Bekannten glaubte ich nicht mehr, es war Krieg. Aber er kam doch. Und hatte ebenfalls um 3 Uhr nachts seinen Einberufungsbefehl bekommen, auch nach Augsburg. Die Koffer waren schon gepackt. Nach der Ausstellung verbrachten wir noch einen schönen Nachmittag im Englischen Garten. Am See tranken wir Kaffee. Über uns war der erste RK-Flieger zu sehen… Konrad (wir duzten uns mittlerweile) brachte mich nach dem Abendessen wieder zum Zug. Am nächsten Morgen, es war ein Sonntag, wollte ich mit meiner Freundin sowieso nach München fahren und traf meinen neuen Bekannten auf dem Bahnhof. Meine Eltern hatten mich vorher schon verwundert gefragt, was ich bei Kriegsbeginn und so unsicheren Verhältnissen denn so dringend nach München fahren müsse. Ich erzählte ihnen von Konrad und dass er so einsam wäre und keine Eltern mehr hätte und niemand da wäre, ihn zu verabschieden. Ich MUSSTE einfach nach München fahren.

Und tatsächlich, ganz einsam stand er da, mit seinem kleinen Köfferchen. Ich war froh, dass ich noch gekommen war. Es herrschte eine eigenartige, aufgeregte Stimmung am Bahnsteig. Ein riesiger Menschenauflauf, Familien, Frauen und Kinder, die ihre Väter begleiteten und verabschiedeten. Ins Ungewisse. Wir alle hofften nur eines: dass der Krieg bald wieder zu Ende gehen würde! Wir vereinbarten, dass wir uns schreiben werden. Konrad fragte mich, was ich machen würde, wenn er als Invalide aus dem Krieg zurückkehren würde. Ich glaube, ich hätte alles ausgehalten, auch die Invalidität.

Ich besuchte ihn noch einmal in Augsburg, dann wurde er an die Mosel versetzt. In die Nähe von Trier. Und dann an andere Orte. Wir sahen uns insgesamt noch drei Mal. Einmal davon besuchte er uns zu Hause.

Wir verlobten uns an Ostern 1940 und heirateten am 30. Juli desselben Jahres. Eine Kriegshochzeit in Uniform. Trauzeugen waren sein Bruder und mein Vater.«

Gestern lud mich Katharina zu einer Ausstellung ein, die ich gerne sehen wollte. Auch, damit ich etwas Abstand bekäme, sagte sie. Danach redeten wir über Omas Zustand und die Pflege. Dankend nahm ich ihr Angebot an, am Samstag mit Luca vorbeizukommen, damit ich mit Hans zur Feier von Bekannten gehen könnte, die wir eigentlich schon abgesagt hatten. Und Elisabeth, die einspringen wollte, könnte ins Gebirge zum Wandern. Ich hatte Angst, dass das zu schwer sein könnte für Katharina. Sich um Oma und um ihr Kind kümmern, den ganzen Tag. Sie meinte bloß, keine Sorge, sie wisse, wie man mit alten Leuten umginge. Sie hätte sieben Jahre lang im Altersheim gejobbt. Und Luca, der gerade drei Jahre alt geworden war, wäre sowieso die beste Medizin für Oma und Opa. Über unser Treffen gestern schrieb sie:

Liebe Mama,

Gestern geriet ich durch das Treffen mit dir in einen grässlichen Sog. Bei allem, was ich meinte gelernt zu haben über Abgrenzung, über gut zu sich selbst sein - die Konfrontation mit diesem Selbst-Aufgabe-Schlamassel, in dem du bei der Pflege deiner Eltern lebst, ist für mich wie ein klebriges Gefangen-genommen-werden von alten Familienstrukturen, in denen nur das Geben einen Wert hat. Nicht umsonst war ich jetzt zwei Wochen lang nicht mehr bei euch, weil ich spürte, nicht stark genug für diese Konfrontation zu sein. Ich hatte Angst, mich selbst dabei zu verlieren.

Katharina

Den nächsten Tag begann Oma heulend;

»Ich will jetzt SOFORT ins Heim!«