Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

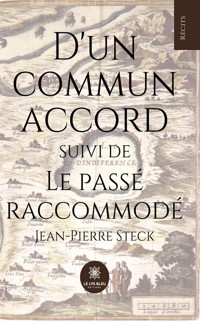

Dans le chaos de la guerre entre la Chirubie et le Polinor, un soldat chirubien nommé Babel vole au secours de Maria, une des nombreuses victimes de ce combat. Étant resté près d’elle, il devient un déserteur et fait la rencontre d’une jeune femme qui bouleversera sa vie. Tandis que cette dernière s’expatrie et écrit un journal, lui, de son côté, tente de rejoindre sa famille. Les aléas de la guerre leur permettront-ils de se retrouver et de partager un avenir commun ?

À PROPOS DE L'AUTEUR

Jean-Pierre Steck est un ancien combattant et officier de réserve. Professeur des écoles à la retraite, il est également auteur de nombreux livres publiés parmi lesquels des ouvrages pédagogiques axés sur l’expression écrite. Avec Enfermez le soldat Babel, il interpelle les lecteurs au sujet d’une actualité brûlante : la guerre en Ukraine.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 156

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jean-Pierre Steck

Enfermez le soldat Babel

Roman

© Lys Bleu Éditions – Jean-Pierre Steck

ISBN : 979-10-377-8023-2

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

À tous les combattants, militaires et civils,

qui sont morts ou ont été blessés

pour défendre leurs terres, leurs idées et leurs libertés.

À toutes les femmes qui les ont aimés,

soutenus, secourus et trop souvent pleurés.

Un pavé, rien qu’un pavé où poser son pied, c’est déjà du bonheur. Mais il faut avoir traversé un fleuve de boue pour le savoir.

D’après Roland Dorgelès, Les croix de bois

Avertissement

Né en Picardie en 1941 de parents polonais, j’ai effectué une dizaine de voyages au pays de mes ancêtres depuis 1965. J’ai aussi fait une incursion en Ukraine en franchissant la frontière en fraude, à quatre reprises, le même jour, à l’époque de l’ancienne URSS.

J’ai observé, au fil des décennies, l’évolution du mode et du niveau de vie des pays de l’Est occupés par les Russes. Évolution permise d’abord par la chute du mur de Berlin, érigé du 12 au 13 août 1961, et tombé le 9 septembre 1989. J’ai accompli les quatre premiers mois de mon service militaire, de début septembre à fin décembre 1961, dans cette ville, alors que le ciment du mur n’avait pas encore séché.

Cette évolution s’accéléra dès l’éclatement de l’URSS, le 26 novembre 1991.

Avant ces événements majeurs, j’ai accumulé des constatations dans les domaines les plus divers, des preuves de l’implacable pression exercée par le régime communiste. Je ne donnerai qu’un exemple datant de ma première visite chez mon oncle en 1965. Il habitait une chaumière en bois composée d’une pièce unique flanquée de deux alcôves occupées par des lits aux matelas garnis de paille de seigle. Au mur, un haut-parleur. Chaque jour, de huit à vingt-deux heures, il débitait de la musique souvent militaire et de la propagande à haute dose. Inutile de préciser ce qui se serait passé si mon oncle avait coupé le fil…

Au cours de mon incursion en Ukraine, j’ai constaté que la vie y était encore plus difficile. Aussi, quand je découvre à la télévision que leur niveau de vie n’a rien à envier au nôtre, je comprends l’héroïsme déployé par les Ukrainiens pour défendre leur terre, leurs idées et leurs libertés, y compris de la part des jeunes qui n’ont pas connu l’ancien régime.

L’écriture de ce récit fut pour moi un véritable exutoire. Il ne prétend pas décrire la guerre en cours. Il s’en inspire – lieux, personnages et actions y sont donc imaginaires. Il contient des inexactitudes et même des anachronismes : existe-t-il aujourd’hui une institutrice ukrainienne qui garde dans sa cave des saloirs contenant de la choucroute et des morceaux de porc ? Des odeurs et des goûts remontés de mon enfance en sont responsables.

Cet exutoire ne m’empêche pas de penser continuellement à mes personnages, tant la réalité de l’actualité dépasse ma fiction. Ma passion pour l’écriture et la langue resurgissent. Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez, a écrit Boileau (mort en 1711). Chaque jour, j’ai envie d’ajouter, d’enlever, de changer des mots, des phrases et même des paragraphes de mon histoire. J’ai hâte qu’elle soit publiée. Elle ne m’appartiendra plus à partir de ce jour-là. Elle sera vôtre, chères lectrices et chers lecteurs.

Première partie

Enfermez le soldat Babel

1

Depuis des semaines, à la frontière du Polinor et de la Chirubie, les incidents se multiplient, la tension monte dangereusement. La Chirubie a massé des troupes à portée de fusil de son voisin. L’opinion mondiale s’inquiète, extrapole, s’émeut, s’alarme, s’interroge : la Chirubie osera-t-elle envahir le Polinor, violant sans scrupule les accords du PPP (Pacte Pour la Paix) signé par tous les états de la planète ?

Les soldats chirubiens bondissent, se jettent au sol, se relèvent, braquent leur mitraillette sur un ennemi imaginaire, plongent à nouveau et recommencent l’exercice jusqu’à épuisement. Ils ne sont pas soldats par vocation. Fils de pauvres paysans incapables d’occuper et de nourrir leurs enfants, ils ont choisi l’armée : elle leur offre une solde appréciable qu’ils partagent avec leur famille, de la nourriture en quantité et de qualité supérieure à ce qu’ils connaissent chez eux. Soldats brutaux et brutalisés, ils sont soumis à des officiers arrogants et méprisants.

Le président de la Chirubie, dictateur mégalomane, tient son peuple sous sa coupe. Désinformation, bourrage de crâne, absence de culture, police répressive et maintien dans la misère représentent des armes infaillibles pour étouffer toute velléité de révolte. Pouvoir absolu, cependant, ne rime pas avec confiance. Ce despote ne dort pas sur ses deux oreilles. Il se méfie d’un entourage pourtant à sa solde, craint son peuple oppressé et les pays voisins dont il pourrait devenir la proie.

Il décide d’appliquer le principe qui affirme que la meilleure défense est l’attaque : il donne l’ordre d’envahir le Polinor.

L’armée chirubienne est mieux équipée et son effectif plus nombreux. Une supériorité qui se traduit d’abord par de nombreuses victimes polinoraises.

Les bombardements provoquent nombre de morts et de dégâts matériels. Des immeubles s’effondrent. Des murs soufflés révèlent des salons décorés de papiers peints colorés, meublés de canapés et de fauteuils cossus. Des poutres noircies et des balcons ruinés défient le vide. Des monuments s’écroulent, emportant dans leur chute des pans d’histoire. Les épaves de voitures calcinées encombrent les rues. Rien n’échappe à cette folie destructrice et meurtrière. Ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les églises, ni même les crèches.

Les rues disparaissent sous les gravats. Des cadavres des deux camps jonchent le sol, mannequins désarticulés jetés là par le souffle des explosions. Une fleur aux pétales colorés s’épanouit au creux d’un caniveau. Peu importe son nom : personne ne la regarde et elle mourra avant demain si l’eau du ciel ne dilue pas le sang qu’elle boit.

Les arbres s’abattent, dressent vers le ciel impuissant les restes de leurs squelettes en partie calcinés. Le vacarme de la guerre affole la gent ailée. Les oiseaux les plus craintifs recherchent un abri. Les plus intrépides osent à peine manifester leur désaccord : leurs chants déraillent, muent en une plainte inaudible.

Rue après rue, quartier après quartier, la désolation se répand telle une traînée de poudre.

Les soldats chirubiens combattent. Ils se débarrassent de leurs grenades offensives et actionnent la gâchette de leur mitraillette avec parcimonie : les munitions commencent à manquer. Leurs camarades d’armes, autour d’eux, se déchaînent avec une férocité inouïe. Ils fouillent maison après maison, incendient, abattent sans discernement vieillards, femmes et enfants. Violent à l’occasion.

Face à eux, les Polinorais, soldats et civils, reculent pas à pas, résistent, vendent chèrement leur peau. Ils dressent des barricades qu’ils défendent avec l’énergie du désespoir. Ils donnent leur vie pour une maison en ruine, un coin de parc grêlé de trous d’obus, un magasin pillé depuis la veille, le chœur d’une église où un Christ martyrisé ouvre ses bras dans le vide.

La ville tombe après trois jours de lutte acharnée. Les Chirubiens, ivres du sang de la victoire, la quittent en abandonnant derrière eux un spectacle de désolation, un paysage apocalyptique. Les civils survivants fouillent les décombres à la recherche d’un proche, de souvenirs ou d’objets aussi futiles qu’inutiles, les rebuts de la guerre.

***

La guerre s’éternise. L’invasion progresse tandis que la résistance s’organise toujours mieux, s’arme et s’entraîne avec les moyens du bord. Une véritable guérilla met le pays à feu et à sang. Le soleil, imperturbable, observe cette agitation et darde ses rayons indifféremment sur les belligérants.

Le soldat Babel et cinq de ses compagnons se sont égarés et errent dans la nature depuis deux jours à la recherche de leur régiment. L’eau et la nourriture manquent. Ils évitent les villages, ils se déplacent en territoire ennemi.

Une fumée, à l’orée de la forêt, les attire. Par la fenêtre sans rideau, ils découvrent une cuisine. Devant l’âtre où se consume une bûche, une femme, la cinquantaine révolue, tricote. Les hommes pénètrent dans la maison, braquent l’habitante éberluée. Elle proteste. Un homme la frappe avec la crosse de son fusil. Elle tombe. Le sang jaillit et se répand sur le sol carrelé qui rougit. La femme geint, elle perd connaissance.

Les affamés se ruent sur le frigidaire et le pillent. Ils dévorent saucisson et jambon qu’ils accompagnent du pain qu’ils découvrent dans une corbeille. Ils quittent les lieux, emportant ce qui les intéresse et disparaissent dans le sous-bois voisin.

La nuit tombe. Épuisés, les soldats s’enveloppent dans les couvertures qu’ils ont volées et se couchent à même le sol. Des soupirs mêlés de ronflements bafouent le silence de la nature.

Babel ne dort pas. Il songe aux combats qu’il a menés. La sauvagerie de ses compagnons l’atterre. Les animaux les plus féroces n’exercent leur cruauté que pour se nourrir. Les hommes seraient plus mauvais ? Plus insensibles ? Plus barbares ? Sanguinaires pour le plaisir ? Babel s’en désole.

Il songe à sa famille, là-bas, en Chirubie, non loin de la frontière avec le Polinor.

Il songe à la femme qui gît sur le carrelage de sa cuisine. A-t-elle survécu ? A-t-elle pu se soigner ? L’angoisse et les remords éteignent le soldat. Les heures s’égrènent avec une lenteur désespérante. Il se lève. L’homme de garde l’interpelle :

— Où vas-tu ?

— Je ne dors plus. J’ai besoin de me dégourdir les jambes.

— Ne t’éloigne pas trop, c’est risqué. Siffle pour me prévenir de ton retour.

Babel disparaît dans une obscurité qu’un quart de lune montante perce à peine. Il progresse entre les cierges éteints des bouleaux, traverse la forêt, atteint l’orée opposée où se dresse la demeure qu’ils ont pillée. Il l’aborde avec circonspection.

Il ouvre la porte, cherche à tâtons l’interrupteur. Miracle ! La lumière éclabousse la cuisine. La femme gît toujours au milieu de la pièce.

Babel s’approche, le cœur serré. S’agenouille. Penche la tête jusqu’à la poitrine qui remue à peine. Il saisit une main, tâte le pouls. Lent. Trop lent. Il lui caresse la joue. La femme ouvre des yeux étonnés et dit :

Le chirubien et le polinorais sont des langues suffisamment proches pour que Babel comprenne et réponde :

— Vous avez été agressée. Je vais vous soigner.

— Tu trouveras le nécessaire dans la salle d’eau, au fond à droite.

Le soldat soulève le corps alangui, le dépose délicatement sur le canapé de la salle voisine. Il découvre avec stupéfaction une salle de bain moderne, luxueuse à ses yeux. Il mouille un coin de serviette, repère un flacon d’antibiotique et de la ouate. Il lave et essuie le visage, les mains et les jambes couverts de sang séché. Il désinfecte les plaies peu profondes. La douceur de ses gestes contraste avec leur situation : n’appartiennent-ils pas à deux camps opposés ?

— Comment t’appelles-tu ? s’enquiert la femme.

— Babel.

— Et ton prénom ?

— Piotr.

— Piotr Babel. Je suis Maria Kowalska. Tutoie-moi, j’ai un fils de ton âge.

Le soldat remet en place ce qu’il a utilisé. Tout, dans cette maison, l’étonne. Les meubles cirés, les bibelots de bon goût, les peintures champêtres ou religieuses qui parent les murs… La rusticité de sa demeure familiale lui saute aux yeux. La voix de Maria le ramène à la réalité :

— Crois-tu en Dieu ?

— Un peu.

— Comment ça un peu ? C’est la réponse d’un athée, d’un incroyant. Quel âge as-tu ?

— Vingt-deux ans.

— Vingt-deux ans ! Tu doutes de la réalité de Dieu. Tu ne crains ni son existence ni son jugement quand tu massacres ton prochain ?

— Je ne suis qu’un simple soldat. J’obéis.

— Tu obéis ! Si ton maître, un dictateur, te commandait de te jeter dans les flammes de l’enfer, tu obéirais ? Ta soumission va jusqu’à là ?

— Il n’y a pas plus d’enfer que de paradis.

Un lourd silence s’installe. L’aboi d’un chien, là-bas, au village distant de quelques centaines de mètres, le déchire.

La femme et le soldat s’observent. Babel la trouve émouvante et belle. Son visage aux traits doux rayonne de bonté. Quelques cheveux blancs et des ridules aux coins de sa bouche trahissent son âge.

Babel songe à sa mère. Très pieuse, elle prie chaque soir, participe aux offices chaque dimanche, garde en permanence un livre de messe à portée de main. Elle lui manque. Elle lui paraît lointaine, dans l’espace et dans le temps.

Babel reste coi. Ces paroles reçues de Dieu par Moïse, il les a entendues plus d’une fois de la bouche de sa mère. Ces commandements, il les a respectés jusqu’à ce que Poutozov, son président aux ambitions démesurées, ce président qu’il abhorre maintenant ne décide d’agrandir l’espace vital de son pays en entreprenant la conquête de son voisin. En faisant de lui, par la même occasion, un voleur et un assassin.

Les premières lueurs du jour caressent les vitres de la fenêtre. Le ciel roule sa couverture étoilée et prépare une journée peut-être encore plus chaude que celle de la veille.

Babel ouvre la porte du réfrigérateur. Vide ! Ses compagnons, lors de leur passage, ont emporté ce qu’ils n’ont pas dévoré sur place.

Maria se lève péniblement. Elle titube jusqu’à une chaise sur laquelle elle s’effondre. Elle demande :

— Pousse le canapé. Tu découvriras une trappe. Elle ouvre sur une cave où tu trouveras de quoi nous nourrir. Mes parents l’ont creusée pendant la dernière guerre. Elle a servi de refuge et elle est devenue un garde-manger.

Le soldat s’exécute. Il descend une échelle et trouve des cageots de pommes de terre, des fruits, de la charcuterie à foison, un saloir plein de choucroute et un autre de morceaux de porc salé. De quoi tenir un siège durant des semaines sinon des mois. Il remonte de quoi préparer un repas.

***

La journée coule avec la lenteur d’un ru à la recherche d’une pente.

Ils parlent.

Maria lui apprend que son mari a rejoint les défenseurs de la ville et qu’il est mort le premier jour des combats. Que leur fils unique habite la capitale, qu’il participe à la défense de la ville, qu’elle a pu lui parler la veille, peu de temps avant leur intrusion. Que sa belle-fille et ses deux petits-enfants sont en sécurité dans un pays voisin…

Babel évoque la ferme familiale. Son père usé par les travaux des champs – une manière archaïque de travailler en comparaison à ce qu’il a découvert depuis son entrée au Polinor. Sa mère, industrieuse telle une fourmi. Son frère aîné, cloué à leur terre, qui n’a pas les moyens matériels d’épouser l’élue de son cœur. Ses deux sœurs cadettes, l’une écolière l’autre collégienne, qui peinent à s’habiller correctement et à manger à leur faim.

— Et toi, tu es soldat par devoir.

— Oui. Par devoir envers ma famille. Pour l’aider à survivre.

Maria allume le téléviseur. L’écran plat étonne Babel habitué à l’impressionnant appareil familial. Des images de guerre les agressent. Des images horribles, glaçantes. Un spectacle de ruines fumantes, d’immeubles effondrés, d’incendies ravageurs.

— Salauds ! Salauds ! Salauds ! répète inlassablement Babel.

— De qui parles-tu ?

— De Poutozov et de son entourage. De tous ces soldats qui obéissent aveuglément. La plupart, comme moi, n’avaient pas et n’ont pas le choix. L’obéissance est la force principale des armées, on apprend cela à tous les soldats du monde.

— Belle maxime ! N’en connais-tu pas une autre un peu plus bête ?

— Tuer pour ne pas être tué…

Le journaliste annonce une déclaration du président polinorais. Vêtu d’un simple tee-shirt, le visage grave, celui-ci exhorte ses concitoyens militaires et civils à combattre les envahisseurs, à organiser en tous lieux la résistance. Œil pour œil, dent pour dent. La foi triomphera de la barbarie, affirme-t-il. L’état-major chirubien promettait une promenade de santé à ses soldats et c’est un parcours du combattant semé d’embuscades, de pièges, de traquenards meurtriers qu’ils affrontent. Courage ! Nous vaincrons, conclut-il.

Maria arrête le téléviseur. Son visage marqué par la fatigue trahit son anxiété. Elle étale une carte sur la table et explique en désignant les lieux du doigt :

— Avant ta naissance, il existait deux unions de puissances équivalentes : l’UPE, union des pays de l’est, et l’UPO, union des pays de l’ouest. L’UPE a éclaté et certains états de l’est ont intégré l’UPO qui les protège. C’est ainsi que le matelas qui protégeait la Chirubie a rétréci. Si le Polinor les rejoint, ce matelas n’existera plus et la Chirubie se retrouvera au contact direct de l’UPO. D’où la panique de Poutozov qui refuse de comprendre et d’accepter que l’UPO n’a aucun sentiment de velléité à son encontre. Comprends-tu cela ?

Babel a écouté ce discours avec attention. Il concède :

— C’est clair avec une carte. Tu expliques bien.

— Je suis institutrice au village depuis presque trente ans. Mon mari était le directeur de l’école à deux classes. Nous avons éduqué plusieurs générations d’enfants. Nous leur avons appris la morale, le respect de la famille et des autres, nous leur avons appris la générosité et l’entraide et bien d’autres choses encore. Aujourd’hui, l’école a été bombardée, mes élèves courent les rues et jouent à la guerre pour imiter les adultes…

2

Le soir apporte un cortège de nuages. Ils traînent paresseusement, abandonnent des nappes bleues au ciel. Le soleil, à l’horizon, borde son drap rose.