Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Libre2Lire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Jeudi 24 octobre 1946. Dans le train qui le ramène vers Saint-Quentin qu’il a quitté en 1939, Marek Kozak, soldat polonais fraîchement démobilisé, se rappelle sa période d’occupation en Allemagne et sa rencontre avec Hilda, les combats qu’il a menés durant la Seconde Guerre mondiale et les deux ans qu’il a auparavant passés dans une ferme de Grandpré-la-Vallée, village picard.

Il arrive à destination où l’attend son ancien patron… Quel accueil lui réservent les villageois et Josette qu’il a fréquentée avant la guerre et dont il est sans nouvelles depuis sept ans ? Quel avenir peut-il espérer dans cette France encore marquée par la défaite et l’occupation, cette France qu’il a défendue en 1940 et libérée en 44 ? Bien des surprises l’attendent…

Des annexes riches en anecdotes permettent à l’auteur de rappeler des réalités historiques, d’évoquer des personnes et des souvenirs propres liés à cette période de l’Histoire.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Jean-Pierre Steck, né en 1941, habite depuis toujours en Picardie. Professeur des écoles honoraire, ancien combattant et officier de réserve honoraire, l’écriture est sa passion. Il a publié des ouvrages pédagogiques consacrés à l’expression écrite aux Editions Hachette Education, des romans, un essai, une biographie et des recueils de nouvelles chez différents éditeurs.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 222

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

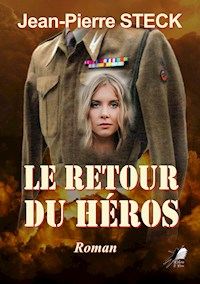

Jean-Pierre STECK

Le Retour du Héros

Roman

Cet ouvrage a été composé et imprimé en France par Libre 2 Lire

www.libre2lire.fr – [email protected], Rue du Calvaire – 11600 ARAGON

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle réservés pour tous pays.

ISBN Papier : 978-2-38157-124-9ISBN Numérique : 978-2-38157-125.6

Dépôt légal : Février 2021

© Libre2Lire, 2021

À tous les patriotes, Polonais ou autres,

qui ont combattu les nazis

et offert la liberté au vieux continent.

À toutes les femmes

qui les ont aimés et attendus,

ou, hélas, trop souvent pleurés.

Avertissement

Dans ce roman, certains événements, certains personnages et certains décors ont existé ou existent encore. D’autres relèvent de mon imagination. Je ne prétends pas respecter la vérité historique. Un exemple : j’ignore comment se déroulait le franchissement en train de la frontière belgo-française en 1946 et ne cherche pas à le connaître. Cette scène, qui figure dans mon roman, vise à assurer la progression de l’action et la connaissance du personnage concerné.

Réalité et imaginaire se mêlent dans mon récit. Je m’interroge pourtant : combien de soldats, Polonais ou autres, ont connu, à un moment ou à un autre, une histoire plus ou moins proche de celle que je raconte ici ?

Des annexes riches en anecdotes complètent le roman. Elles me permettent de rappeler des réalités historiques, d’évoquer des personnes que j’ai connues et des souvenirs personnels, le tout directement lié à cette période de l’Histoire.

Chères lectrices et chers lecteurs, je vous souhaite d’accompagner avec plaisir Le retour du héros.

Jean-Pierre Steck

1ELLE

Jeudi 24 octobre 1946.

Le train quitta la banlieue de Bruxelles un peu avant midi. Il accéléra et s’enfonça dans la campagne déjà marquée par l’automne. Les champs et les bois rivalisaient, se paraient de teintes dorées, rouges ou rousses. Des nuages d’un blanc de neige se pourchassaient, poussés par des rafales de vent tiède.

Le halètement de la locomotive et le claquement rythmé des roues aux jointures des rails composaient une musique que Marek Kozak savourait. La musique de la liberté. Une liberté acquise après sept années offertes à l’armée et à la guerre.

Il avait quitté la Basse-Saxe depuis trois jours. Un premier arrêt à Breda en Hollande pour retrouver des compagnons de combat (et pour vendre un pistolet ramassé sur le cadavre d’un officier allemand – de quoi arrondir son maigre pécule), un deuxième à Bruxelles pour acheter deux boîtes de cigares, deux autres de chocolats et des jouets (pour offrir à son patron, à son épouse et à ses enfants, ainsi qu’à son ami Jacek et à sa famille) et le voilà en route pour son ultime destination : Grandpré-la-Vallée, un village picard situé non loin de Saint-Quentin.

La fumée, rabattue par la vitesse et le vent, glissait le long des wagons où elle pénétrait et répandait une odeur piquante en abandonnant des particules d’escarbilles noires.

Marek releva la vitre et reprit sa place.

Cinq autres personnes occupaient le compartiment : deux couples et un enfant de cinq ans environ que sa maman s’évertuait à se tenir tranquilles dans cet espace confiné.

Marek observa le groupe. Il estima être le mieux vêtu. Il portait un blazer en flanelle, un pantalon gris au pli impeccable en dépit du voyage, une chemise blanche (il avait renoncé à la cravate) et des chaussures vernies (il avait bourré les bouts avec du coton car elles affichaient deux pointures de trop). Cette élégance, c’était à ELLE qu’il la devait.

ELLE ?

Il ferma les yeux. Se souvint.

*

Le 8 mai 1945, l’Allemagne capitula. Le vent de la liberté qui ne soufflait plus depuis cinq ans balaya l’Europe occidentale. Le creuset de la guerre avait attiré, avalé et broyé des millions d’êtres humains sur les champs de bataille, dans les camps de travail, de concentration et d’extermination, au cours de violentes représailles, après des procès sommaires ou des séances de tortures, dans mille autres circonstances.

Certains fêtaient la victoire à grand bruit, à grand renfort d’alcool, en chantant, en dansant, en s’aimant.

Marek et son chef de char discutaient en buvant de la bière, comme ils le faisaient parfois. Ce dernier dit :

Marek, les jours et les semaines qui suivirent, réalisa combien son chef avait raison.

Il oublia progressivement le vacarme de la guerre, ses explosions, ses cris et ses gémissements pour réapprendre à écouter le cocorico matinal d’un coq, le chant des oiseaux dans les frondaisons, le murmure d’une rivière sur un lit de cailloux, les tintements d’une cloche qui indiquait l’heure ou appelait les fidèles, la tessiture des voix d’une conversation… et le silence.

Il oublia progressivement la vue des charniers, des cadavres allongés en attendant une sépulture, des matériels détruits, des habitations ruinées, de la nature saccagée pour réapprendre à contempler un ciel tourmenté où roulaient en ordre dispersé des nuages aux teintes nacrées, à admirer la nature qui renaît sans cesse et à observer les humains capables de survivre en toutes circonstances et dans toutes les conditions.

Il oublia progressivement les odeurs de la guerre, des incendies qui ravageaient tout, de la mort qui rôdait et emportait hommes et animaux pour réapprendre à humer les fragrances d’une fleur, le fumet d’un plat, le parfum de la vie.

Il oublia progressivement le goût de la guerre, celui de la nourriture fade souvent la même, de la soif qui assèche la gorge, de la faim qui serre l’estomac pour réapprendre et apprécier la saveur d’un mets longuement mijoté, d’un fruit cueilli sur l’arbre, d’une tranche de pain fraîchement cuit.

Il oublia progressivement le toucher de la guerre, le métal brûlant ou glacé de son char, le contact des cadavres dont il fallait fouiller les vêtements à la recherche de papiers et d’objets personnels pour réapprendre et apprécier la douceur d’une main tendue, la rugosité du tronc d’un arbre, la fluidité de l’eau qui abreuve, nettoie ou glisse sur le corps en apportant un bien-être inouï.

La guerre avait occulté une foule de sensations ressenties auparavant. Une rééducation de ses sens s’avérait nécessaire pour retrouver des perceptions neuves. Il lui appartenait d’oublier les laideurs passées pour rechercher les beautés d’une vie nouvelle.

*

Il LA rencontra au mois de juin 45. Il flânait dans l’allée ombragée qui menait à la gare de Löningen, en Basse-Saxe. Ce bourg d’une dizaine de milliers d’habitants avait été bombardé dès 1940 puis début 1945 avant d’être pris par les troupes britanniques durant la première quinzaine d’avril. La 10ème Brigade de la Première division blindée polonaise y avait établi son PC.

Il différenciait les passants qu’il croisait. Les Allemands d’abord. Certains baissaient la tête ou détournaient les yeux – se sentaient-ils en faute ? D’autres le toisaient ou lui adressaient un regard hautain ou même chargé de haine – l’esprit revanchard prenait-il son essor ? Les Displaced Persons (DP) ensuite, d’origine polonaise ou pas, fraîchement libérés des camps de concentration ou de travail et pris en charge par l’armée polonaise. Eux le regardaient avec bienveillance ou, parfois, un sourire mélancolique aux lèvres. Par contre tous étaient fagotés et traînaient un air sombre à la recherche de nourriture ou d’un objet aussi introuvable qu’indispensable à leur survie.

Il remarqua que les enfants et les couples ne représentaient qu’une infime partie des piétons croisés. Cette constatation, il l’attribua aux conséquences de la guerre ou alors à l’occupation qui incitait les premiers à fuir des rencontres parfois mauvaises et les autres à cacher leur bonheur (ou leur chance) de survivre à deux.

Marek était-il distrait ? Était-ELLE distraite ? Étaient-ils distraits ? Ils se heurtèrent, ELLE faillit tomber, il LA rattrapa. Nez à nez, il reconnut instantanément ce visage de madone nimbé de blondeur, ces traits fins d’une régularité parfaite, ce nez mutin, cette bouche presque pulpeuse, ces yeux bleu pervenche. Et, surtout, ces deux minuscules grains de beauté, l’un à la commissure gauche des lèvres, l’autre au-dessus de la paupière droite.

Il LA serra dans ses bras, plongea le visage dans son cou en sanglotant. Sa jeune sœur ! Il retrouvait sa jeune sœur à des centaines de kilomètres de la maison familiale.

Des images, des souvenirs enfouis dans sa mémoire surgirent aussitôt. Il se rappela les moissons d’antan, lui fauchant, ELLE rassemblant les longues tiges en gerbes qu’ELLE nouait avec un lien de paille. Il se rappela quand il guidait le cheval tandis qu’ELLE se pavanait sur la croupe de l’animal docile. Il se rappela les soirées à la lueur de la lampe à pétrole : ELLE rédigeait ses devoirs, il LA surveillait, LA contemplait avec une fierté indicible. Il se rappela les parties de pêche dans l’étang communal où barbotaient oies et canards, où buvaient vaches et chevaux en liberté.

Quel âge avait-ELLE quand il avait quitté la Pologne pour gagner son pain en France ? Treize ans. ELLE en avait donc vingt-deux maintenant !

Par quel hasard se trouvait-ELLE ici ? Quel destin plutôt ? Ne sortait-ELLE pas du stalag XI C qu’il avait libéré trois mois plus tôt ? D’anciennes prisonnières erraient encore en ville et dans la campagne…

Il dit en polonais :

ELLE demeura immobile. Muette. La chaleur de son corps irradiait, pénétrait celui de Marek. Une osmose fabuleuse. Un bien-être inouï.

Marek songea : ELLE est femme maintenant. J’ai quitté une adolescente et je retrouve une femme.

ELLE repoussa doucement le soldat. Comme à regret. Leurs yeux s’accrochèrent. ELLE dit :

*

Marek se figea. Il regarda Hilda de la tête aux pieds. Elle portait une robe misérable mal rapiécée, des chaussures éculées. Comment croire ce qui, pourtant, était la réalité, il devait l’admettre. Il se présenta :

Elle lui adressa un pâle sourire (comme Sosia quand elle se sentait acculée) et répliqua :

Il lui proposa de la raccompagner chez elle. Elle accepta. Elle habitait une maison à un étage, en périphérie de la ville, au bord de la Hase, un affluent de l’Ems. Le soleil étincelait à la surface de l’eau et les arbres de la rive se reflétaient dans ce miroir que la brise ridait. Image de paix. Carte postale de vacances.

Ils entrèrent dans le salon. Hilda disparut à l’étage. Marek admira le mobilier : un canapé en cuir vert d’eau, deux fauteuils cossus où il devait faire bon s’enfoncer, une table basse, un vaisselier garni de verres en cristal et de poupées en costume folklorique… et un piano. Un instrument qu’il ne connaissait que par les images.

Marek leva la tête quand il entendit les pas de la jeune femme. Elle descendait les marches. Une à une. Avec une lenteur calculée. Elle était éblouissante. Vêtue d’un chemisier blanc liseré de dentelle, d’une jupe prune et chaussée de bottines assorties.

Le soldat s’extasia de manière presque grossière :

Marek devina plus qu’il ne comprit le sens de sa réponse. Il était subjugué. Tétanisé. Il imaginait Sosia parée des mêmes atours. La ressemblance relevait de l’extraordinaire. Du miracle. Il le lui expliqua à sa manière.

*

Marek s’interrogeait : pourquoi m’accepte-t-elle chez elle ? Qu’attend-elle de moi ? Elle n’ignore pas les ordres donnés aux soldats d’occupation : interdiction de sympathiser avec la population tout en la respectant, interdiction de faire du marché noir (café, alcools et cigarettes abondaient chez les militaires, en provenance de Hollande et de Belgique, colportés par des trafiquants avides de gains), interdiction d’avoir des rapports sexuels avec les femmes allemandes (certaines s’offraient pour un pain, une plaque de chocolat, une boîte de conserve ou un paquet de cigarettes), interdiction…

Comme il fixait le piano avec insistance (il n’osait pas la regarder tant sa ressemblance avec Sosia le troublait), elle dit :

La musique ? Marek ne connaissait que la musique populaire des bals, les danses au son d’un accordéon. Il adorait tourner, virevolter, enfiler les pirouettes au rythme d’une mazurka ou d’un oberek. La littérature ? Le dernier livre qu’il avait ouvert était le manuel de sciences naturelles de sa sœur Sosia. L’archéologie ? Il masqua un sourire en songeant à tous ces Allemands fouillant les ruines des maisons de leur ville ou de leur village à la recherche de nourriture, d’un objet, d’un souvenir… Non. Ce qu’il aimait c’étaient la terre, la forêt et, plus que tout, les chevaux.

La question de Hilda le saisit :

Comme il ne répondait pas, elle découvrit le clavier, prit place sur le tabouret et annonça d’une voix mélodieuse :

Gammes, arpèges, octaves et accords se succédèrent magistralement au grand ébahissement du soldat aussi médusé qu’admiratif. Hilda acheva son interprétation par une brève coda et des accords presque violents.

Puis elle pivota sur son siège et éclata de rire : Marek la regardait bouche bée de surprise. Il osa pourtant un compliment :

Elle tira la boisson au robinet de la cuisine. Dans un verre en cristal de Bohême qui méritait plus noble liquide.

*

Ses occupations militaires accaparaient Marek : manœuvres aux commandes de son char, gardes et patrouilles remplissaient son emploi du temps. Les mécaniciens des ateliers de réparation et d’entretien du matériel le sollicitaient pour résoudre des problèmes épineux. Son chef d’escadron le convoqua. Marek était sous ses ordres depuis son incorporation en 39 et ils avaient partagé le même trou d’obus en mai 40 – ça noue des liens. Courageux jusqu’à la témérité, audacieux jusqu’à l’inconscience, le capitaine était adulé par ses hommes. La paix l’avait métamorphosé. Il se pavanait volontiers à la tête de l’escadron, décorations bien en évidence, à l’occasion des nombreux défilés que l’état-major organisait pour entretenir le moral des troupes et les occuper. Il se leva, posa l’index droit sur le coin de son bureau et dit d’une voix solennelle :

L’officier lui coupa la parole d’un geste autoritaire et poursuivit sur un ton grave :

Encore aujourd’hui Marek se rappelle cet échange, un tournant dans sa vie.

*

Marek et Hilda se revirent, bravant les consignes des autorités militaires et le jugement des voisins de la jeune fille. Marek tenta de passer inaperçu à leurs yeux. Puis il y renonça. Bien au contraire, quand il rencontrait des habitants du quartier, il lançait un Guten tag. Wie geht es inhen ? Bonjour. Comment allez-vous ? Les seules phrases qu’il connaissait dans la langue de Goethe. Les réponses variaient : un simple mot, une phrase, parfois une tentative de conversation. Marek s’esquivait sans demander son reste. Avec son best battle dress (blouson de sortie), son béret et ses chaussures surmontées de guêtres, il étalait sa condition de soldat d’occupation. Or chacun savait qu’Allemands et Polonais se haïssaient depuis l’invasion et l’occupation de la Pologne, occupation bien plus dure qu’en Europe de l’Ouest, creusant un profond fossé entre les deux peuples. Sans compter la libération du camp d’Oberlangen où des compagnons d’armes avaient retrouvé des connaissances ou des membres de leur famille raflés chez eux…

Marek la mit en garde :

Et il lui expliqua à sa manière les règlements de comptes constatés dans leur sillage de libérateurs. Les collaborateurs exécutés avec ou sans jugements par des résistants parfois de dernière heure. Les femmes tondues et promenées plus ou moins dénudées dans les rues, sous les crachats et les huées, parce qu’elles avaient fréquenté des Allemands.

Hilda ne parut pas impressionnée. Elle rétorqua :

Ils en rirent de bon cœur quand Marek avoua que son père était un pauvre paysan illettré, propriétaire de trois hectares de terre, d’un cheval usé par le travail et d’une vache qui ne valait guère mieux. Une situation qui l’avait incité à émigrer en France dans l’espoir de redonner un essor à la ferme familiale qui les nourrissait à peine.

Hilda lui narra son histoire. Elle habitait la maison natale de son père. Celui-ci, après des études de médecine, s’était installé à Brême où il avait connu son épouse, professeur de français dans un lycée de la ville – ce qui expliquait pourquoi la langue de Molière ne possédait aucun secret pour elle.

Et c’était à Brême que Hilda était née, avait fréquenté l’école primaire puis le lycée jusqu’à l’obtention du baccalauréat en juin 1939.

Et ce fut alors que son père fut incorporé dans la Wehrmacht. Il participa à la campagne de Pologne en septembre. Incorporé à contrecœur : il détestait les nazis. Cette guerre éclair le conforta dans ses convictions : Hitler était un fou qui rêvait de dominer le monde, un monstre sanguinaire comme l’humanité n’en avait jamais connu, un dictateur que l’ambition conduirait à sa perte et à la faillite de son pays.

Dès sa première permission, Hans Schönste exigea que son épouse et sa fille quittent Brême pour se réfugier dans sa maison natale devenue leur résidence secondaire. Il pressentait que la guerre deviendrait mondiale et risquait de se prolonger davantage que celle de 14-18 – la soi-disant der des der, version française.

Avec la complicité de confrères, il obtint de faux certificats médicaux qui permirent à son épouse de prétendre à un congé de longue maladie. Hilda, de son côté, ne se présenta pas à l’université à laquelle elle était inscrite.

L’Histoire, hélas, lui donna raison. Après la Pologne, les Allemands envahirent la France et, après la France, la Russie. Et bien d’autres pays phagocytés par l’hydre brune.

En décembre 1942 un avis de disparition dans l’enfer de Stalingrad leur parvint. Hilda ignorait toujours si son père vivait et était prisonnier des Russes.

Quant à sa maman… Dès juin 42 Brême subit des bombardements. Bâtie au bord de la Weser à soixante kilomètres au sud de l’estuaire du fleuve, la ville offrait un intérêt stratégique évident. Frieda Schönste s’inquiétait pour leur appartement cossu situé non loin du port. En juillet 44, lasse d’attendre, elle se rendit sur place pour faire l’état des lieux. Elle n’en revint pas.

*

Ses rêves d’archéologie envolés, Hilda envisageait de postuler un poste de professeure de français. Pour s’entraîner, expliqua-t-elle en riant, elle proposa à Marek de l’aider à progresser dans la langue de Molière – leur seule possibilité d’échanges.

Elle lui enseigna les subtilités et différences dans le groupe nominal : les articles n’existent pas en polonais, remplacés par des déclinaisons selon la fonction des noms. Elle lui enseigna la conjugaison. Là encore l’absence de pronoms personnels sujets posa problème à Marek qui, élève appliqué et studieux, stupéfia sa mentore par la qualité et la rapidité de ses progrès. Leur conversation gagnait chaque jour en correction et en richesse de vocabulaire. Le soldat, néanmoins, ne se débarrassa jamais de sa propension à mettre deux pronoms personnels devant les verbes conjugués :

Pour la remercier, il lui fournissait de la nourriture qu’il se procurait de diverses manières, même illicites, qu’il se gardait bien de lui avouer. Boîtes de conserves, huile, sucre, café, thés divers, chocolat, pain, gâteaux secs, viande, boissons sucrées… Hilda, que les privations avaient amaigrie, reprit quelques kilos. À son grand dépit.

Il l’emmenait aussi en promenade. Ils suivaient les rives boisées de la Hase, visitaient la forêt voisine : il lui apprit la faune et la flore, la vie secrète des arbres et des animaux qui l’habitaient. Fille de la ville, elle ignorait les charmes et les richesses de la nature.

L’automne 45 s’avéra plutôt doux et ensoleillé. Ils cueillirent au verger les pommes et les poires qui avaient échappé aux maraudeurs. Ils cuisinèrent à leur manière compotes et confitures qu’ils dégustèrent avec gourmandise. Tout leur paraissait bon.

*

Un dimanche après-midi Hilda entraîna Marek dans la chambre parentale au premier étage. Elle lui désigna une étagère couverte de livres :

Elle caressa le dos de quelques ouvrages en les nommant d’une voix altérée :

Hilda se saisit de l’ouvrage et ils regagnèrent le salon. Elle s’installa sur le canapé et proposa :

Marek la rejoignit. Il se serra contre elle, passa un bras amical sur ses épaules quand elle ouvrit le recueil au hasard. Elle commença :

Le ciel est, par-dessus le toit,

Si bleu, si calme,

Un arbre, par-dessus le toit,

Berce sa palme.

Hilda lut le poème en entier de façon magistrale puis Marek tenta de l’imiter sans grand succès. Elle demanda :

Un silence s’installa, chacun plongeant dans ses pensées. Marek ôta son bras, prit le recueil des mains de son amie. Il dit :

Marek n’oublia jamais cette conversation. Certes il n’avait pas tout compris mais ce qu’il avait compris lui correspondait parfaitement.

Une vie simple et tranquille.

*

Hilda évoquait volontiers ses parents. Un jour elle dit à Marek :

Marek comprenait surtout que Hilda souffrait de l’absence de ses parents et de ne pas savoir où ils se trouvaient. Qu’elle les adorait et leur attribuait des qualités que tous les enfants aimeraient trouver chez les leurs.

Une autre fois elle lui raconta une anecdote que le docteur Schönste avait narrée à son épouse et à sa fille :