2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Costa Rica

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Cualquiera que haya sido el lugar que las mujeres ocuparon en el sistema de castas colonial, ninguna se parece al estereotipo que el mito nos legó. Aquella mujer vestida de negro, los ojos bajos, atada al fogón de su cocina, beata de mil candelas al santo de su devoción, esposa frígida que hacía el amor al mismo tiempo que desgranaba las cuentas de un rosario, solo existió en el imaginario patriarcal. Esta obra obtuvo el Premio Nacional de Cuento en 1993.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Tatiana Lobo W.

Entre Dios y el Diablo

Mujeres de la colonia(Crónicas)

Para mis hijas y sus abuelas, sin más explicaciones.

No escaparía hombre con vida,si Dios desatara este ponzoñoso animal de la mujer que tiene oprimido con el freno de la vergüenza.

Maestro Niceno

Prólogo

Contra el sentir del maestro Niceno, cuyo pensamiento sirve de paradojal vestíbulo a esta obra, el “ponzoñoso animal” oprimido con el freno de la vergüenza resultó tener una historia que todas sospechábamos y pocos conocían. Historia tejida de hilachas conservadas en los viejos archivos, retazos de vidas casi anónimas, nombres de mujeres que, como Juana Delgado, nacen y mueren “en treinta folios”, o quizás en menos, para dar cuenta de dolores y pasiones, afrentas y venganzas, engaños y picardías, litigios eternos y reivindicaciones no siempre alcanzadas.

Son las mujeres de la Colonia. Nombres insignificantes para los historiadores convencionales que se dedican a cascar las grandes nueces de los sucesos estimados como memorables, despreciando los hechos menudos y cotidianos que conforman el bullicio y alboroto del vecindario, cuya vida parece interesar menos a la Historia.

Pero eso que detienen a la entrada misma de anales y conmemoraciones, resulta ser un paño no tan desdeñable. Le ha servido a quienes prefieren con traje de novela revivir el pasado liberándolo de la polilla y el carcoma con que la añejez lo injuria, para dejarlo brillante y limpio como las valvas de una concha recién deshabitada.

En esta tarea ha probado su maestría Tatiana Lobo, con una obra que ya echó a andar con paso libre y desenfadado por esos mundos de Dios, ganándole a la autora su parte en las glorias del reconocimiento del corrillo, el artículo, la reseña o el auditorio, máximos galardones, junto a los premios nacionales, a que puede aspirar una obra bien recibida en el medio costarricense.

Pero Tatiana, que consume buena parte de sus horas entre folios de protocolos, testamentos, mortuales, libros de matrimonio, cartas y compras de libertad, no encontró suficiente con dar vida, pasión y movimiento a un mundo hasta entonces muerto y enterrado en las estanterías de los Archivos. Le ha sacudido de encima a la Cartago colonial la capa de polvo con que los historiadores la cubrieron, dejándola satinada y fresca, llena de verdad histórica y verdad social; mostrando policroma la estampa amarillosa y desteñida.

Esta tarea no se agotó en su Asalto al Paraíso. La mina siguió dando su provisión acostumbrada, y de ella fue extrayendo Tatiana los nombres de algunas mujeres que, entre Dios y el Diablo, dejaron noticia de su existencia por las desgracias que padecieron. Así una Dominga Liberata, privada de hacerle honor al nombre que llevaba porque su orfandad, su desprotección, sus pocos años, lanzaron sobre ella y sobre sus bienes la golosa dentellada de un mal gobernador. O Petronila de la Flor, que vio tristemente convenirse a sus chiquillos en “ornamentos sagrados y otras cosas anexas”, “objetos del divino culto” del convento, para mayor gloria de Dios y riqueza de los hijos de San Francisco. Guerra perdida de Petronila contra la mano de hierro de una Iglesia matrafulera y codiciosa.

Otras mujeres circulan por la obra, víctimas de desgracias varias: a Juana Delgado, el Tribunal Eclesiástico le completó la infamia que su padre y su hermano le hicieron. Deslizando el haz de luz hacia una probación de fe, dejó a oscuras el incesto motivador del juicio, en el que Juana era la víctima, y pretendió conferirle un castigo “a la medida de su delito”; a María del Carmen Gómez, le deshace la paz y le arruina el amor porque al Obispo, siguiendo cánones absurdos y prestando oídos a declaraciones no creíbles, le interesó más salvarle el alma para un dudoso más allá que mantenerle la paz doméstica que en el más acá gozaba; a Nicolasa Vargas, el Vicario la puso en peligro de muerte al considerar más importantes que el fondo las apariencias de vida conyugal, arriesgando el pellejo de una feligresa en trance de perecer en manos de un marido de muy malas pulgas y muy buena mantonería.

Y están las demandantes de promesas matrimoniales no cumplidas: una triste Andrea Chaves, cuyo seductor se queda frotándose las manos después de sacudirse la acusación, como quien se quita una basura de la solapa, para endilgársela a terceros personajes sin aparentes velas en el entierro. Y una burlada Josefa de la Cruz Aguilar, ante cuya demanda determina el Obispo de León una condena al ofensor; que este no cumple ni le importa al Obispo que lo haga, una vez que siente tintinear en su bolsillo los dineros de las costas judiciales.

Pero no todo son mujeres dolientes llenando cuartillas de pleitos perdidos. Las hay donosas, enredadoras, que nunca faltan, aunque no más sea por hacerle la competencia a los frailes, obispos, síndicos, gobernadores y otros, no siempre pero a menudo pícaros, que discurren por la obra a veces de parte de Dios, con más frecuencia de la del Diablo.

Josefa Teresa Martínez protagoniza unas ilicitudes contra el sacramento nupcial que, de haberlos conocido las y los autores de decamerones, heptamerones y novelas “ejemplares” donde quedaron faltando, les habría hecho majarse los dedos de rabia. También el adulterio nos asoma a la puerta de María Dolores Gómez, cuya vida habría permanecido en el anonimato si no es que su marido acusa al tercero del triángulo pidiendo se le castigue con el destierro por haber “inquietado” su matrimonio.

Adúltera también, o por lo menos esposa del celoso Miguel de la Mata que de tal la acusó, la española hidalga María Francisca Álvarez emprende ante los tribunales de la Iglesia contra su marido una demanda por calumnia. Insidiosa y tesonera, a María Francisca no le contenta la humillación de Miguel, que reconoce haberla reprendido “algo apasionado” llevado del “intenso amor y buena ley” que le profesa. “De muy poca fuerza y sustancia” encuentra los descargos del marido, hasta conseguir que “se le guarden los fueros, preeminencias y prerrogativas de noble, honrada y virtuosa”, exigencia no tan superficial si se considera la calidad y cantidad del contenido de tales preeminencias y prerrogativas para las mujeres de su raza y clase.

Simbólicamente atados epígrafe y epílogo para formar, con pensamiento eclesiástico, el grillete con que la Iglesia se ha empeñado en asegurar cadenas para las mujeres, la obra cierra con un documento del Obispo de León. Se trata de un aviso firmado el 18 de noviembre de 1813, en el cual se censura a las feligresas que “contra el precepto expreso del Apóstol, se presentan en la Casa del Señor y asisten a los divinos oficios” cubiertas con velos transparentes. Esta falta contra “la modestia y decoro con que el sexo debe, en todas ocasiones, comportarse”, irrita al fraile Nicolás, que da las “órdenes más estrictas para que ‘al sexo’ se le cierren las puertas de la Iglesia” y aun se le arroje de ella.

A siglos de distancia, el epígrafe nos da la clave de tal mandato: es que “no escaparía hombre con vida si Dios desatara este ponzoñoso animal de la mujer que tiene oprimido con el freno de la vergüenza”.

La fuerza y el poder que en estas palabras entre el tufo misógino se nos reconoce, no parecen haberse exagerado mucho más de lo que el temor pudo inducir a hacerlo. Al padre Sancho afrentado por Manuela Fernández de la Pastora, a Miguel de la Mata pagando con humillación sus celos infundados o no, a Vicente Andrés Polo persiguiendo por su Josefa Teresa al sexagenario cura Chaves que con una larga y otra corta se le ríe en las narices, a todos ellos conminamos a que digan si esto no es verdad.

Yadira Calvo

Mandadas en España, mandonas en América

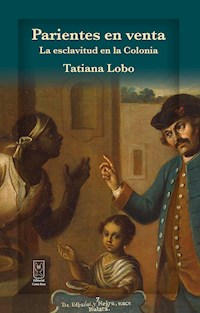

La historia de la mujer costarricense está por escribirse. Entre la precolombina y la contemporánea hay un gran vacío documental que impide darle un seguimiento continuo. Es muy poco lo que se sabe de la mujer indígena y hay escasos documentos de los años inmediatos a la Conquista. A partir del siglo XVIII, se cuenta con material suficiente para hacer una selección representativa de españolas, indias, negras, mulatas y mestizas. La ley no fue la misma para todas y la moral tampoco; lo que la Iglesia, codificadora del comportamiento social, reprimió a unas, toleró en otras. Si por norma religiosa la relación sexual fuera del matrimonio era pecado y delito, para la esclava o la india la licencia fue mayor por la sencilla razón de que sus hijos aumentaban el caudal del amo y los tributos del fraile. Por otro lado, la hidalga contó con mayores recursos legales para defenderse de los abusos del patriarcado, para reclamar por promesas matrimoniales incumplidas, para protestar por incestos y violaciones, en fin, para resguardar esa “honra” que, de acuerdo con la mentalidad de la época, era su mayor bien y la base de sus privilegios de casta.

Cualquiera que haya sido el lugar que ocuparon en el sistema de división social, ninguna se parece al estereotipo que el mito nos legó: aquella señora vestida de riguroso negro, los ojos siempre bajos, siempre atada al fogón de su cocina, beata de mil candelas al santo de su devoción, esposa frígida que hacía el amor al mismo tiempo que desgranaba las cuentas de un rosario, solo existió en el ideal que la Iglesia trató de imponer con muy pobres resultados, como lo prueba la larga lista de hijos ilegítimos que engorda los libros de bautizos de esos años.

La resistencia al dominio patriarcal tomó formas muy diferentes, como diferentes fueron ellas. Hay doña Manuela y doña Francisca que, insolente la una, solapada la otra, nos salen al encuentro del brazo de sus amantes, transgrediendo las buenas costumbres, en abierto desacato al sacramento del matrimonio. Otras, menos afortunadas por cuna o por etnia, intentaron defenderse del marido agresor, reclamaron la subsanación de la virginidad perdida, y hubo la que no tuvo más remedio que sufrir en silencio, indefensa, la pérdida de sus modestos bienes, o luchar, con desesperación, para evitar la esclavización de sus hijos.

Para la española o la criolla hidalga, las leyes monárquicas fueron más favorables que los vientos liberales que soplaron sobre las colonias después de su emancipación de España. Con la República desapareció aquella “doña” que fundaba y alquilaba capellanías, que pertenecía a hermandades y cofradías, cuyas cartas-dote protegían sus haberes aportados a la sociedad conyugal; traficante de esclavos, comerciante y contrabandista... Aparece, entonces, esa figura irrelevante y anónima que conocemos por “ama de casa” y “oficios domésticos”, con su identidad civil extraviada en el apellido del marido.

No todo el siglo XVIII fue lo mismo para las mujeres. Con Diego de la Haya (gobernador de la provincia entre 1718 y 1727) se intensificó el control centralista borbónico en Costa Rica. La paz de Utrecht se había firmado en 1713, luego de la guerra de sucesión entre las casas Habsburgo y Borbón. En este período, la Iglesia y el Estado fijaron su atención en el valle occidental –Barva, Aserrí, Escazú– donde la distancia y las dificultades de acceso sustraían, a sus pobladores, de la mirada vigilante que las autoridades ponían sobre Cartago. Abundan, en estos años, los documentos relacionados con las irregularidades en la observación de las normas competentes a la familia.

Si no se extraviaron los expedientes, parece que la preocupación de los tribunales por el comportamiento sexual disminuyó a mediados del citado siglo. Pero al aproximarse la Revolución Francesa y en los años inmediatamente posteriores, la Iglesia, fiel guardiana de los intereses de la Monarquía y misógina a partir de san Pablo, estrecha su vigilancia sobre la sexualidad y el matrimonio: el clero interviene severamente en los vestidos, como lo podremos ver en la enérgica circular del obispo que finaliza este leve estudio.

Ricas o pobres, mestizas o mulatas, con descaro o disimulo, escindidas entre la salvación del alma y las urgencias del cuerpo, las mujeres de la Colonia no cumplieron con el modelo de recato, sumisión y recogimiento que la Iglesia se esmeraba por hacer respetar. Sus rebeldías, y también sus gritos de impotencia, nos llegan desde muy lejos, desteñidos por el lenguaje protocolario de los notarios. A estas antecesoras enclavijadas entre sus deseos y la norma, entre su libre determinación y los convencionalismos, les fue muy difícil saber dónde comenzaba Dios y dónde terminaba el Diablo. Nos dejaron sus testimonios porque, demandantes o demandadas, sus vidas fueron aprisionadas en los tribunales eclesiásticos.

Algunas, pícaras, nos harán sonreír. Otras vestirán el ropaje equívoco de los escándalos, y más de alguna despertará nuestra indignación y también nuestra solidaridad. Y en todas y cada una de ellas estará reflejada la mujer contemporánea, heredera de un sistema de “valores” y sus muchos prejuicios.