5,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Costa Rica

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

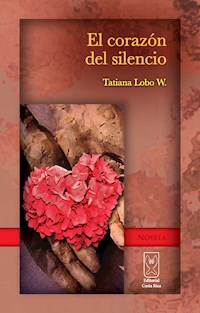

Si leer es una forma de viajar, el viaje que nos propone esta novela no es lineal. Muy por el contrario, propone un acercamiento a la traumática historia naciente de un país que se asemeja mucho a Chile, pero que no está demasiado lejos de casi ningún país latinoamericano. El lector se sorprenderá escudriñando los fantasmas de un pasado que parece no querer dejarnos en paz, miremos para atrás o nos empeñemos en mirar tan solo para adelante.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Tatiana Lobo W.

El corazón del silencio

A mi madre y a Constanza.

Ni siquiera hay nada que balbucear. No te acerques, palabra humana.

Ángela de Foligno (1248-1309)

El corazón del silencio

I

El hombre no podía ver a la mujer sentada a sus espaldas. No es posible mirar hacia atrás cuando se conduce una máquina. Las ruedas, como todo el mundo sabe, giran sobre el asfalto en un movimiento continuo; pero sin puntos de referencia la recta interminable de la autopista produce una inquietante sensación de inmovilidad. Por eso, a veces, con el solo objeto de verificar que avanzaba, el chofer hacía girar el volante trazando curvas gratuitas. Era un buen truco para no quedarse dormido a horcajadas sobre la flecha del tiempo.

La mujer, ajena a las maniobras del conductor, hubiera querido levantar su mano hacia la ventana con el propósito de limpiar el vaho y ver su cara reflejada en el cristal. Como eso era imposible por el momento, no tenía nada más interesante que poner los ojos en la nuca del chofer, rígida como no fuera un leve balanceo provocado por el cansancio del trayecto. De día el paisaje había servido de telón de fondo para la cabeza de pelo ligeramente rizado, perfil inmóvil siempre en su lugar, que dominaba la ventana del parabrisas por donde pasaban las imágenes fugaces del exterior. Pero desde que cayó la noche, aquella cabeza vista por detrás se convirtió en una sombra de sí misma, una nada sobre la nada. De manera que la pasajera tenía sus buenas razones para apartar la mirada y desear volverla sobre algo tan concreto como ella misma. Cada vez que torcía la cabeza hacia la ventana para evadir la nuca del chofer, se daba un estrellonazo contra la noche total, noche absoluta, noche de negritud negra; a las difusas siluetas de adentro respondía la negación rotunda desde fuera. La explicación de esta anormalidad, pensaba la viajera, era sencilla, faltaba la luz. Con pedirle al conductor que la encendiera, todos volverían a ser identificables, la pareja de jóvenes mochileros que dormían en nudo marinero al otro lado del pasillo, la señora anciana con su nieta en el asiento más atrás, el señor de corbata con aspecto de representante de comercio minorista que tomaba café, taza tras taza, en cada parada. Cada quien regresará a su ropa y sus características propias. Pero con qué pretexto la viajera pediría luz. Para ver qué. Despertarán los pasajeros que con tanta placidez duermen o fingen hacerlo. Súbitamente el conductor se pasó una mano por la cabeza, la mano derecha, y como si la mano no supiera recorrer el camino de vuelta hasta llegar al volante, se quedó indecisa, vagando un poco por el cuello y después bajó, floja y desganada, hasta comprimir un botoncito en el tablero. Se hizo la luz. El conductor observó su reloj, el suyo propio, el que llevaba en la muñeca izquierda, no el del tablero de comando. Los pasajeros se removieron en sus asientos, los mochileros desanudaron su abrazo, desubicados y ostensiblemente molestos. La viajera que iba sentada detrás del conductor aprovechó para ver su reflejo y vio un ser muy curioso que, pegando casi la nariz en el cristal, resultaba tener, qué casualidad, un ligero parecido con ella misma. Esperó que volviera a concentrarse el vaho, hecho que sucedió pronto a causa del frío que había fuera y del calor que había dentro. Deslizó el dedo sobre el vidrio y escribió algo que no la dejó muy satisfecha, porque agregó, con una enérgica presión del dedo índice, tres puntos suspensivos. Insatisfecha con la sugerencia maliciosa e imprecisa de los puntos, pensó en los signos de interrogación. Jugó con ellos de manera que ahora lo escrito en el vaho de la ventana se podía leer, con un poco de imaginación, de tres maneras diferentes: “¿Volver?, es morir un poco”, “Volver, ¿es morir un poco?”, “Volver es morir, ¿un poco?”.

La posibilidad de que al volver, como en el caso de las margaritas deshojadas, se muere mucho, poquito o nada, le pareció de un optimismo exagerado, por experiencia sabía que la muerte es definitiva. Así que borró mentalmente los signos de interrogación y antepuso, con la punta del mismo dedo que estaba usando a manera de lápiz, un condicional a la caligrafía. Su obra quedó terminada. Leyó, “si volver es morir...”, le hizo gracia y agregó, en voz baja, “entonces mejor me devuelvo”. Pero como no podía desandar lo andado hasta el día siguiente, en un arrebato de mal humor quizá por el cansancio, quizá porque estaba haciendo lo que no quería, pasó toda la mano sobre la leyenda. Las invisibles partículas de polvo acumulado le dejaron la palma húmeda y desagradablemente pegajosa. El conductor apagó la luz y la noche invasora penetró por el cristal.

Yolanda, nombre de la pasajera sentada detrás del conductor, se puso cómoda. El asiento abrazaba afectuosamente sus nalgas pero el coxis sufría bajo el peso del cuerpo. Acomodó la cabeza sobre la diminuta almohada, y luego la escurrió hasta la ventana donde la apoyó con resignación. A su otro costado, entre ella y el pasillo, entre ella y los mochileros que volvieron a anudarse más intrincadamente que antes, si cabe, estaba el hombre canoso durmiendo, las espaldas rectas, la cabeza correctamente apoyada en el respaldo, las manos cruzadas sobre el sexo cubierto por un pantalón gris. Había subido una hora antes y se durmió en cuanto se sentó. Evidentemente alguien para quien el trayecto era una rutina. Sin embargo, a pesar de su aparente abandono había en él una cierta tensión en estado larvario. El hombre dormía como los animales que para salvar el pellejo despiertan ante el menor signo de alarma. La pasajera hizo una analogía entre su vecino y un gato de su infancia llamado Toribio, que ante cualquier gesto extraño o ruido impertinente levantaba la cabeza, esperaba con el oído atento y volvía a ronronear después de asegurarse de que no había motivo para sobresaltos. De quién era ese gato negro y de ojos amarillos que cuando estaba en casa se lo pasaba durmiendo o persiguiendo ratones. Ese gato era de Marcelo. Su desaparición pasó inadvertida hasta que su ausencia se prolongó más de sus habituales andanzas por los tejados vecinos y se le dio por muerto en alguna riña de machos o simplemente envenenado por un enemigo de los felinos. Marcelo lloró largo tiempo, llanto de niño a quien le arrebatan el ancla que lo fija a la ternura. Y a Marcelo, quién lo lloró. Yolanda no lo hizo porque tenía demasiados años de no verlo y la distancia y el tiempo diluyeron los vínculos afectivos que la fijaban a su familia. Quizás esta visita inventada sobre la marcha de un congreso tenía también el propósito de constatar que Marcelo ya no estaba. En medio de informes, cifras y detalles, ensimismada en sus dudas, se decía, voy o no voy, voy o no voy. Cuando llegó el último día y sus colegas la invitaron a una escapada turística pensó que no estaba en condiciones de seguir hablando de los mismos temas, que necesitaba otros aires, otra gente, otra compañía, y al fin se decidió. Además Aurelia nunca la hubiera perdonado si se enteraba de que estuvo en el país y no fue a visitarla. Y aquí iba con un traje demasiado formal, sentada junto al desconocido que sin sospecharlo la estaba lanzando por el camino de los recuerdos soterrados. Quizá por eso la viajera se comportaba menos seria que de costumbre, como esto de escribir frases patéticas en el vaho. Nadie vuelve a su infancia sin caer en puerilidades.

A su vecino de asiento apenas se le escuchaba respirar y a Toribio no había quién no le oyera ronronear. Gato, al fin, combinaba sus desvelos aventureros con la modorra doméstica; andaba por ahí orgulloso de su autonomía, negociando su existencia independiente y misteriosa a cambio de un plato de leche y un rincón en la cocina. No había manera de saber qué tan independiente era el hombre dormido y si acaso negociaba su autonomía a cambio de unas pantuflas y la servidumbre de una esposa. Su semejanza con el gato la estableció Yolanda cuando ella levantó la mano con la intención de escribir en el vaho. El hombre volvió bruscamente la cabeza, después recuperó el sueño. Debe ser médico, calculó Yolanda, o tener algún oficio que lo obliga a ponerse en acción en cualquier momento. Repasó todas las profesiones que requieren una disposición inmediata para la vigilia, requisito indispensable en policías y ladrones. De acuerdo con esta lógica, el pasajero que dormía en estado de alerta también podía ser bombero, panadero o madre. Le dieron unas ganas terribles de remecerle un hombro y preguntar, ¿podría decirme cuál es su profesión? Después de veinte horas de encierro se pierden los respetos humanos y cualquier insensatez es posible. Una vez tuvo un impulso semejante, tocar la calva de un calvo que iba sentado delante suyo en un tranvía de Luxemburgo. Ella acababa de regresar de una misión en el África Central. Era una calva saludable, vitaminada, con sus minerales y carbohidratos, lisa, tersa, rosada como la nalga de un bebé bien alimentado. Fue un deseo tan intenso que se bajó del tranvía temerosa de ceder a la compulsión y continuó su trayecto a pie. Diez o más largas cuadras. Qué cosas. Deseos repentinos, tan inocentes y tan imposibles de realizar. El calvito luxemburgués jamás imaginó la atracción que la buena salud de su cuero cabelludo despertó en una extranjera. Qué cara hubiera puesto si ella cede al deseo y le pasa la mano tibia y dulce. Un pequeño burgués europeo orgulloso de su xenofobia y sus prejuicios. A lo mejor llama a la policía. Y cómo le vas a decir a la policía que simplemente no te aguantaste las ganas de tocar algo que te cautivó.

La máquina perdió velocidad y el cristal se vio atacado por haces luminosos que se alternaban con zonas de penumbra. Entraban en poblado y Yolanda observó una hilera de casas muy juntas, apoyadas unas contra otras, como si tuvieran miedo a la soledad. Detrás de las cortinas se podía adivinar la presencia de gente ante el televisor, entregada a la discusión de problemas domésticos o a la lectura del periódico que no tuvieron tiempo de leer por la mañana. Las tejuelas de madera clavadas en las paredes exteriores con el mismo orden de las escamas, simulan cubrir el cuerpo de grandes peces dormidos, escualos de épocas pretéritas olvidados por todos menos por la lluvia que desteñía la pintura más tenaz. Viviendas rectangulares, confortables y modestas. Las mejores casas estaban en otra parte, hacia donde se dirigía la pasajera. El bus descendió una cuesta muy suave, viró bajo el techo de la terminal con gran aparato de elefante cansado y se detuvo. La ausencia de movimiento hizo, en el hombre que dormía, el mismo efecto que produce en un bebé la cuna que la madre ha dejado de mecer. Despertó molesto, se pasó una mano por el pelo, bostezó, estiró las piernas, se puso de pie, y sin mirarla se dispuso a saltar del bus. Yolanda superó una leve sensación de pérdida, de algo que debía estar aquí, algo que le daba seguridad. Hizo un esfuerzo para reordenar la situación, metió los brazos en las mangas de su abrigo, bajó un pequeño maletín de cuero y su computadora, dejó que pasara el comerciante minorista y la abuela con su nieta, esperó a que bajaran los mochileros y los demás pasajeros, mientras ella permanecía sentada para darse tiempo a resolver el conflicto entre su deseo y su miedo a tocar tierra.

Algunos taxis esperaban afuera con la mansedumbre de los camellos. La viajera meditó, no podía evitar las reflexiones, era su trabajo, por cuál razón hacía comparaciones con elefantes y camellos en un lugar donde soplaban vientos gélidos provenientes de la Antártida, en lugar de establecer analogías con la variada fauna austral de focas, leones marinos y pingüinos. Por qué no decir, por ejemplo, que su vecino de asiento era fuerte como un lobo de mar, gracioso como un pingüino, ágil como una tonina, antipático como una foca. La verdad es que su constitución no lo asemejaba a ninguno de los cuatro, y tampoco había razón para desprestigiar a las focas que tienen fama de simpáticas.

Calculó el tiempo, en diez minutos llegaría al final de su destino después de un descenso fatigoso por la panza del mundo, hacia abajo, más abajo. Guardando las proporciones le andaba al globo por los pies, aunque los habitantes de estos extremos singularizan su identidad geográfica asegurando que viven en el culo del mundo. Yolanda encorvó los hombros al recordar que tenía todo el resto del planeta encima, que estaba parada en un punto donde el sur era demasiado breve y el norte demasiado extenso. Sabía que nadie la esperaba, así que caminó por el pasillo y dio el salto definitivo hacia tierra. No sintió nada, el cemento es cemento en todas partes. Si había estado brincando como un canguro de latitud en latitud y de meridiano en meridiano, ahora se podía afirmar sobre el suelo al que quiso llegar. Para qué, eso estaba todavía por verse. Una deuda de gratitud era la primera razón. La segunda, tendría que descubrirlo. Mientras daba unos pasos hacia el compartimento desde el que un muchacho distribuía el equipaje, en la mano la boleta para identificar el suyo, un breve pálpito del corazón le avisó que estaba comportándose como el que regresa a un territorio salvaje donde todavía queda un área oscura por explorar.

Dio la dirección a un taxista adormilado pero amable. Las ruedas giraron y el vehículo rodó por el centro de la pequeña ciudad, todavía reconocible a la luz de alumbrado público, según pudo comprobar. Nadie en la calle pulcra adornada con rosales. Grandes casonas de madera de dos o tres pisos, la misma cuesta con algunas novedades que luego verificaría a la luz del día, faltaba la verdulería Berlín. Por fin, arriba, al llegar al plano, el taxi obediente se detuvo. Fue pagado el chofer, bajada la maleta y ahora la viajera que había cambiado su estatus por el de visitante estaba parada frente a una gran puerta de dos alas, tocando el timbre. No se impacientó. Sabía que quien le abriera tenía que caminar lo suyo por un pasillo largo y ancho. Se retiró para observar la fachada, con dos grandes ventanas a cada lado, el segundo piso fuera de visión, un poco retirado hacia atrás. Habían cambiado algunas tejuelas en mal estado y el color de la madera cruda destacaba en la pintura cremosa del resto. Por haberlo experimentado muchas veces sabía que las cosas se encogen cuando se vuelven a ver. Pero esta casa no parecía haber reducido su tamaño. Demasiado grande para una familia nuclear, definitivamente enorme si se piensa que adentro vivía una sola persona chapoteando en el espacio, astronauta unido a su nave por un cordón umbilical que, en este caso, ataba cinco generaciones.

Tardaban, así que volvió a presionar el botón del timbre. Antes no hubiera sido necesario, bastaba con hacer girar la manilla de bronce hacia abajo. Cuándo y a causa de qué mala experiencia la puerta conoció llave, no se le puede preguntar, nadie querría hacerla pasar por semejante humillación y por recuerdos traumáticos. Por lo visto, en esta ciudad tan remota que tiene apenas un siglo y medio de nacida, la honradez quedó en los tiempos cuando los pobres pedían limosnas para no ser confundidos con los ricos ladrones. Ahora los pobres ya no piden limosnas, ahora roban. Cuestión de dignidad en la que nadie para mientes en estos días violentos, moralizó la viajera mientras esperaba. La demora no era normal. Se sentó en una gradita que se debía escalar para tener acceso al timbre, el placer de los niños vecinos. Tocaban y luego echaban a correr para volver a repetir su audacia cuando calculaban que la víctima se había alejado lo suficiente en el interior de la casa. Yolanda nunca hizo esas maldades, no fue una niña traviesa. Sola, la calle. No era tan tarde pero parecía medianoche. Ni vehículos, ni peatones, ni radios, fidelidades de provincia a los viejos, respetables hábitos. Por lo menos en esta parte, quién sabe lo que sucederá en otros barrios. Pero aquí, en el antiguo sector de las viejas familias, la tradición mantenía su honor intacto.

Este es un barrio céntrico y no lo parece. Mientras espera, Yolanda trata de averiguar qué le causaba impresión de extrañeza dentro de la familiaridad. Algo que solo ahora percibía. Algo que nunca antes percibió. Abajo, junto al lago, había una arboleda y un muelle. Y una especie de jardín con una gruta de Lourdes ante la iglesia parroquial, que estaba situada en la falda de una colina poco pronunciada. Había de extraño que el diseño no respetó los trazos a cordel de una ciudad colonial española, tan simétrica con su iglesia, su gobierno y su mercado alrededor de una plaza. Aquí no hay plaza. Hay comercio pero no un mercado. Esta ciudad de plano disperso no tiene propiamente un centro, fue pensada para proteger la privacidad de quienes la fundaron. Horror a la promiscuidad, ausencia de vida comunitaria, vida puertas adentro encerrada en el círculo familiar. Matrimonios endogámicos entre parientes con apellidos cruzados. Fiestas en lugares neutros, y también cerrados, como el único hotel, arriba de un cerro, también, cerca de la estación. Cuidadoso y cauteloso intento para mantener su aislamiento, el de esos campesinos alemanes que emigraron en la época de las grandes hambrunas, en los mismos años en que Carlos Marx echara a rodar su fantasma por toda Europa, cuando el Viejo Continente cabalgaba a medias entre el progreso tecnológico y los resabios de la economía feudal. Y aquí, en el Nuevo Continente, los inmigrantes se las arreglaron para mantenerse distantes y alejados del liberalismo. Todavía, en pleno siglo veinte, los bienes heredados pasaban al hijo mayor. La consigna, separarse, no mezclarse ni en las ideas, ni en la vida cotidiana.

Volvió a presionar el timbre, el mismo de antes, redondo con un botón. Industria para durar, no para desechar. Lo deben haber reparado cientos de veces con el clásico alambrito multirremendón. Miles de campesinos se lanzaron al mar, pueblos enteros con sus maestros, médicos y violinistas fueron enviados a colonizar tierras todavía vírgenes. Nadie deja su tierra si está bien en ella, meditó la viajera. La ola migratoria que salió de Europa a mediados del siglo diecinueve entraba al océano Pacífico por el estrecho de Magallanes. En tantos meses de navegación la muerte se impacientó y el escorbuto, las ratas, las pestes, lanzaban los pasajeros al mar, sobre todo a los niños, antes de llegar a su destino. En las bodegas de los veleros viajaban los arados, los azadones, las semillas, los martillos, las sierras manuales y los serruchos, entre el equipaje compuesto por algunas posesiones queridas y valiosas, como los relojes de péndulo, tan necesarios para marcar las horas y los días, y las máquinas de coser, tan necesarias para vestir al desnudo. De estas últimas, reconoció Yolanda, no estaba muy segura porque ignoraba la fecha en que el señor Singer las inventó. Gente honrada, trabajadora, disciplinada, gracias a su esfuerzo progresó esta región del país. Sin ellos, el atraso, la selva, la nada. Eso fue lo que le contaron a Yolanda y ella agregaba, de su cosecha, campesinos católicos con el fantasma de Lutero a las espaldas, hombres ásperos y mujeres fuertes, ni en el velero ni en estas tierras agrestes había espacio para la debilidad. La debilidad era un privilegio para los niños menores de siete años. A partir de aquí, obligaciones y deberes.

Impaciente, volvió a pulsar el timbre. Qué estaría pasando allá dentro. Pegó el oído a la puerta pero esta no permitía el paso de los ruidos a través de su gruesa constitución. Miró su reloj de pulsera, las diez de la noche. Tarde pero no tanto. Pudo suceder que Aurelia se hubiera quedado dormida y no escuchara el sonido del timbre. Porque no pudo haber error en la fecha ni en la hora, todo quedó muy claro en la conversación telefónica. Había luz en las ventanas de la casa vecina. Suponiendo que ahí todavía viviera la misma gente podría tocar la puerta y decir, soy Yolanda, se acuerdan de mí, han pasado los años pero aquí estoy, vine por unos días. Y si había personas extrañas, qué diría. Diría, mire, perdone, yo soy la prima de la casa de al lado que acaba de llegar y nadie me abre, solicito su teléfono, por favor. También estaba la casa de enfrente, pero no podía recordar el apellido de la familia que vivía allí y que quizá ahora no era la misma.

Los alemanes se adaptaron al clima y a la tierra, tan parecida a la originaria. Crecieron manzanos, perales, frambuesas y el trigo manso inundó los campos. Gente industriosa, la ganadería acabó con grandes extensiones de bosques nativos. Qué iban a saber nada de ecología en esos tiempos. Los árboles constituían un serio obstáculo para las vacas y las ovejas. Se necesitaba leña y madera para construcción, había que abrir frontera agrícola y se hizo con sudor y herramientas manuales. Fueron desapareciendo los peumos, los alerces y el mañío, se abrió el horizonte en los campos roturados dorados de trigo. Se adaptaron bien pero no se mezclaron, ni con los indígenas ni con los inmigrantes criollos que llegaron del resto del país cuando ya había calles, iglesias, colegios y comercio, y la prosperidad estaba en marcha. Pero estos últimos no vinieron en veleros, se bajaron cómodamente del tren. Después, cuando los campesinos alemanes, ahora convertidos en terratenientes, necesitaron abogados y notarios, tuvieron que recurrir al criollismo. Y después de la crisis del 29, cuando muchos se arruinaron, comenzó la evolución de pelos, ojos y narices hacia el difícil camino del mestizaje. Las empanadas aparecieron sobre las mesas en descarado concubinato con el kuchen. Yolanda comenzó a tararear Lili Marleen.

El frío se metió por la boca de las mangas de su abrigo y tenía las nalgas congeladas por la grada donde se sentó. No había más remedio que levantarse y caminar a la casa vecina y pedir ayuda. Entonces advirtió que las luces de las ventanas estaban todas apagadas, ya se habían acostado. Lo mismo en la casa de enfrente. Hizo otro intento, esta vez desesperado, de tocar el timbre. Dejó el dedo pegado un buen rato atenta al ruido chillón y esperó. Se retiró hacia la calle para observar si había luz en alguna parte de la casa, pero este no era un buen punto y las ventanas de la parte trasera quedaban fuera de su vista. Hay momentos en que hace falta tomar decisiones sin pensar en las consecuencias. No era la primera vez que Yolanda se viera en esas contingencias, las tuvo peores en sus andanzas por el mundo. Se echó el equipaje de mano al hombro, tomó la traílla de su maleta provista de rueditas y empezó a bajar trabajosamente la cuesta que con tanta comodidad había subido en taxi. Volvía sobre sus pasos. La terminal de buses no quedaba lejos y funcionaba hasta tarde, puesto que era paso obligado de viajeros que se dirigían hacia el norte o hacia el sur, en este país que conoce solo dos puntos cardinales. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para que su maleta no la arrastrara cuesta abajo. Por fin, al final de la cuesta, se detuvo y esperó a que se le calmaran los jadeos. Entonces, por vez primera, escuchó el suave batir de las olas del lago. Escudriñó en la noche y creyó distinguir la silueta blanca de los volcanes nevados. A las orillas del lago había un paseo, único espacio abierto para que la gente joven hiciera vida social, restringida a la temperatura más benigna del verano. Y los paseos en bote. Y la arena. Y el agua fría. Y los primeros bikinis que causaron estupor.

Se quedó un rato largo gozando de la lenta y sedosa cadencia de las olas. Con un movimiento decidido quebró el momento y el rodar de la maleta volvió a incrustarla en su preocupación inmediata, dormir en una cama. Las luces de la terminal de buses la atrajeron como la miel a la mosca. Nadie se asombró al verla llegar, no la recordaban, pensaron que era una pasajera en ruta. Le indicaron, al cruzar la calle, un hotel de la misma empresa abierto toda la noche. Un empleado se condolió y la ayudó a trasladar su equipaje, todavía quedaba gente solidaria para consuelo de la humanidad. Poco después Yolanda estaba metida bajo un montón de frazadas, con un vaso de vino tinto, agradecida de la vida y completamente entregada a la tarea de calentar sus huesos. No llamó por teléfono, como si el no hacerlo tuviera carácter de venganza. Disfrutó un instante con la imagen de Aurelia comiéndose las uñas, angustiada, desesperada. Yolanda, satisfecha de haber salido con bien de su percance, se abandonó al arrullo de una llovizna adormecedora. Antes de caer en el sueño pensó que algo había heredado de esa gente audaz que se embarcó en veleros y navegó seis meses para ir a desembarcar en una playa solitaria en el culo del mundo donde llovía trece meses al año. Y como si esto no fuera suficiente, se abrieron paso a hachazos por un bosque virgen hasta llegar al lago. Qué alegría debieron sentir cuando vieron sus tranquilas aguas. Esa felicidad solo se podía comparar con la que sentía ella de contar con una cama caliente y confortable. Apuró el vino y creyó que la reconciliación era posible.

Durmió profundamente. Cuando salió del universo informe del sueño, lo primero que le vino a la cabeza, quién sabe por qué laberintos había transcurrido su inconsciente, fue el hombre canoso que dormía a su lado cuando ella hacía ejercicios gramaticales en el vaho de la ventana del bus.

Yolanda desayunaba pan tierno con mermelada de frambuesa en el comedor del hotelito, y su prima Aurelia hacía lo mismo. En el instante en que la primera levantaba su taza de café con leche, la otra volcaba agua hirviendo sobre una bolsita de té de Ceylán. Así, al menos, rezaba el envoltorio. Que fuera cierto, eso era un detalle intrascendente para Aurelia. Ceylán ponía un toque de exotismo en la rutina de esa gran habitación que era de todo un poco, cocina, salón, sala de televisión y, en épocas anteriores, el lugar donde se bañaba a los niños en una tina de madera que parecía un barril de la Isla del Tesoro partido por la mitad. También fue camerino para obras dramáticas; en la cocina se probaban los niños las alas de ángel cuando salían en los cuadros plásticos, así se llamaban esas escenas donde la inmovilidad era una tortura de diez minutos eternos. Aurelia, cierta vez, estuvo asomada a un portillo abierto en un telón de fondo celeste, subida a una escalera de tijera, con la cara envuelta en un halo que simulaba una nube blanca. Estuvo a punto de caerse, las piernas agarrotadas. Abajo, en la boca del escenario, donde estaban de rodillas la Virgen y san José, caerse era un bochorno, no una pierna quebrada desde la cuarta grada de una escalera de mano escondida detrás del telón del fondo. A Aurelia siempre le tocaron papeles de altura pero secundarios. Nunca hizo de Virgen, no había un san José de su tamaño. Los sanjoseses los pedían al colegio de los curas, y ni aún así.

Previno una segunda taza de té, así que se levantó para dejar la tetera con el agua sobre la estufa de leña, monstruo de grandes dimensiones, sobreviviente al diluvio universal gracias a que sus fuertes patas de hierro macizo le permitieron alcanzar la cumbre del monte Ararat antes que desembarcara Noé con su tripulación. Cómo llegó hasta aquí esta magnífica pieza del novecientos es asunto de largos viajes y complicados transbordos en buques de vapor, trenes y posiblemente carretas tiradas por bueyes. Rectangular, angulosa, con las puertas del horno y del hogar forradas en porcelana blanca, en su cubierta cinco huecos de tapas removibles, dos grandes y tres más pequeños, y una especie de caldero de seis litros, empotrado, para el suministro constante de agua caliente, todo el conjunto rematado en una baranda protectora de brillante acero. La estufa había cumplido variados oficios además de hornear el pan y hervir la sopa, evitó la hipotermia, sirvió de sala de lectura, de tertulia, de noviazgos aprobados, escuchó confidencias, organizó cautelosas terapias de grupo y controlados psicodramas, y entre tantas virtudes generosas tuvo también sus defectos, más de un niño se quemó los dedos y a más de alguna cocinera se le carbonizó el estofado. Y la boca voraz del hornillo, en su centenaria existencia, contribuyó no poco a deforestar la región. Algo vengativa de carácter, nadie es perfecto, a veces gozaba requemando el pan nuestro de cada día. Con los años, a la estufa se le debilitaron los bronquios y en días de viento llenaba de humo la casa. Aparte de estas nimiedades que no son de consideración, disfrutaba de buena salud y cumplía sus menesteres con regularidad. Pero nunca pudo hacer amistad, conflicto generacional insoluble, con el horno de microondas que le pusieron al lado, destinado a satisfacer necesidades urgentes como calentar un almuerzo cuando se venía de misa y con hambre.

Junto a la cocina estaba la despensa, ahora sin la variedad y cantidad de embutidos, mermeladas, jarabes, escabeches, carne seca, quesos y otras exquisiteces que anteriormente alimentaban a quince o más bocas hambrientas, abundancia innecesaria para la única persona que come aquí en el presente.