42,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Ernst Kantorowicz (1895-1963), einer der meist diskutierten deutsch-amerikanischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts, führte ein schillernd-dramatisches Leben, das viele große Ereignisse und Denker seiner Zeit berührte. Als Mittelalterhistoriker, dessen Ideen weit über sein eigenes Fachgebiet hinausreichen, erlangte er durch zwei Bücher Weltruhm: die Biographie Kaiser Friedrichs II. (1927) und die zum Klassiker gewordene Studie »The King's Two Bodies« (1957). »Mit Sicherheit auf Jahre die maßgebliche Biographie […]. Lerners Biographie angemessen zu würdigen, heißt von seiner Rechercheleistung und Quellenarbeit zu sprechen.« Ulrich Raulff, Zeitschrift für Ideengeschichte Als Sohn eines der größten deutschen Likörfabrikanten in Posen aufgewachsen, wurde Kantorowicz im Ersten Weltkrieg mehrfach ausgezeichnet, aber nach einer Affäre mit der Geliebten des Oberbefehlshabers zurückbeordert. Nach dem Krieg nahm er in seiner Heimatstadt an Kämpfen gegen die Polen, in Berlin gegen die Spartakisten und in München gegen die bayerische Räterepublik teil. In der Weimarer Republik war er leidenschaftlicher Nationalist und bevorzugter Jünger des Dichters Stefan George. 1933 erhob er als Professor in Frankfurt mutig seine Stimme gegen das Regime und knüpfte nach seiner Zwangsemeritierung in Oxford und Berlin neue Kontakte, u. a. zu Maurice Bowra, Isaiah Berlin, Marion Gräfin Dönhoff und Albrecht Graf von Bernstorff. Während der Novemberpogrome entging Kantorowicz als Jude nur knapp der Verhaftung und floh nach Berkeley. Dort entließ man ihn, als er sich 1950 weigerte, einen antikommunistischen »Treueeid« zu unterzeichnen. Kantorowicz wurde an das »Institute for Advanced Study« in Princeton berufen, wo er bis zu seinem Tod neue Freundschaften, u. a. mit Erwin Panofsky und Robert Oppenheimer, schloss. Robert E. Lerner erzählt die Geschichte eines großen Intellektuellen, dessen Leben und Epoche ebenso faszinierend waren wie seine Arbeit. »Dieses Buch ist ein Glücksfall. [Eine] unfassbar bewegte Lebensgeschichte, die selbst im Zeitalter der Extreme ihresgleichen sucht.« Karl Ubl, Historisches Institut, Universität zu Köln (HSozKult)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1141

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Robert E. Lerner

Ernst Kantorowicz

Eine Biographie

Aus dem Amerikanischen von Thomas Gruber

Klett-Cotta

Die Übersetzung wurde gefördert von der Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn-Stiftung.

Die deutsche Ausgabe wurde gegenüber der Originalausgabe vom Autor unter Mitarbeit von Thomas Gruber durchgesehen und erweitert.

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Ernst Kantorowicz: A Life«

im Verlag Princeton University Press, Princeton/Oxford.

© 2017 by Robert E. Lerner

Für die deutsche Ausgabe

© 2020 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg

unter Verwendung eines Fotos aus dem © Privatarchiv Robert E. Lerner

Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen

Printausgabe: ISBN 978-3-608-96199-7

E-Book: ISBN 978-3-608-19190-5

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhalt

Vorwort zur deutschen Ausgabe

Einleitung

1

Alt-Posen und Jung-Ernst

2

»Mit Gewehr und Pistole«

3

Fine-Fieber

4

Heidelberg

5

St. George

6

Haus Schlosspark

7

Friedrich II.

8

Im Zentrum der Aufmerksamkeit

9

Auf dem Weg zur wissenschaftlichen Karriere

10

Frankfurt

11

Krisenjahr

12

Oxford

13

In Würde müßig

14

Die Flucht

15

Wissenschaftler im Exil

16

»Ohne irgendein Verlangen nach Europa«

17

Laudes Regiae

18

Kampf um Anstellung

19

»Hyperboreische Gefilde«

20

»Würde kaum nach Deutschland fahren wollen«

21

Im Land der Lotophagen

22

Die grundlegende Entscheidung

23

Das Institut

24

Die zwei Körper des Königs

25

»EKa hat EKa satt«

26

Letzte Jahre

Nachwort

Hinweise des Übersetzers

Abkürzungen

Anmerkungen

Personenregister

Abbildungsverzeichnis

Für Mute

Vorwort zur deutschen Ausgabe

Dieses Buch unterscheidet sich nicht wenig von der 2017 bei Princeton University Press veröffentlichten englischsprachigen Ausgabe. Zum einen schien es dem Autor angebracht, wichtige neue Informationen zu Ernst Kantorowicz’ Leben und Werk aufzunehmen, die ihm erst nach Abschluss der Forschungsarbeiten für die Originalausgabe zugänglich wurden. Es ist bemerkenswert, wie viel neues Material in der kurzen Zeitspanne zwischen der Arbeit an den beiden Büchern ans Licht gekommen ist, das unsere Kenntnis der verschiedenen Phasen von Kantorowicz’ Lebens- und Berufsweg bereichert und in einigen Fällen die Korrektur bisheriger Missverständnisse ermöglicht. Zum anderen wurde diese neue Ausgabe mit Blick auf die deutschsprachige Leserschaft gewissen Anpassungen unterzogen. Nicht zuletzt wurden alle deutschsprachigen Briefe (viele davon in Privatbesitz) im Original zitiert.

Einige Abschnitte dieses Buches wurden dementsprechend stark erweitert. Neu aufgefundene Quellen erlauben uns einen besseren Einblick in die dramatischen Ereignisse während Kantorowicz’ Beurlaubung und »Emeritierung« von der Universität Frankfurt in den Jahren 1933 und 1934. Ähnliches gilt für seinen Italienaufenthalt 1927/8, seine Zeit in Oxford 1934, die Berliner »Muße«-Jahre, die Reisen zwischen 1935 und 1938 und das erschütternde Schicksal seiner Mutter. Kantorowicz’ frühen Jahren in den USA wurde mehr Raum gegeben, ebenso der vertieften Darstellung seiner Freundschaft mit Marion Gräfin Dönhoff(1). Dass »das Stüdchen« (so sein Kosename für die Dönhoff) wie auch »die Baby(1)« (Lucy von Wangenheim) in dieser Version mehr Aufmerksamkeit erfahren, hätte Kantorowicz wohl gefallen, soll er bei diesen beiden Frauen doch sogar eine Heirat in Erwägung gezogen haben. Weitere Quellenfunde geringeren Umfangs wurden in das Buch aufgenommen und entsprechend gekennzeichnet. Das Kapitel zu den Zwei Körpern des Königs enthält nunmehr eine ausführliche Diskussion zu Kantorowicz’ vermeintlicher Rezeption von Carl Schmitt(1) und des Begriffs der »politischen Theologie« sowie zu Kantorowicz’ skeptischer Haltung gegenüber historischer Kausalität.

Das neue Material zur Universität Frankfurt hatte Raphael Rubinstein gefunden, dessen Vater Joseph(1) in Berkeley ein Schüler Kantorowicz’ gewesen war, und überließ es freundlicherweise dem Autor. Die »Briefe an Baby(2)« wurden vor nicht langer Zeit dem Kantorowicz-Kenner Dr. Eckhart Grünewald(1) zugänglich gemacht, der sehr großzügig einige der bemerkenswertesten Funde mit dem Autor des vorliegenden Werks teilte. (Wann immer im Folgenden Briefe von Kantorowicz an Lucy(3) von Wangenheim zitiert werden, handelt es sich um diese Materialien.)

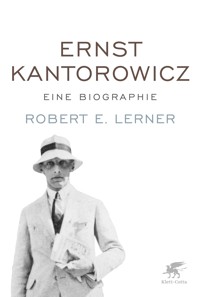

Abb. 1 Ernst Kantorowicz in Kopenhagen, Sommer 1925 (Privatarchiv Robert E. Lerner).

Die englische Originalausgabe enthält eine umfangreiche Seite mit Danksagungen, die hier entfallen kann. Für Korrekturen und Ergänzungen, die dieser erweiterten Ausgabe zugutekamen, bin ich Raphael Rubinstein, Stephen Lehmann, Ariane Phillips, Paul Ostwald und David Spear zu großem Dank verpflichtet. Des schmerzlich vermissten Ian Jackson muss hier leider posthum gedacht werden. Besonders viel verdankt dieses Buch meinem langjährigen »EKameraden«, Eckhart Grünewald(2), seinem steten Rat und seiner Bereitschaft, Informationen mit mir zu teilen. Als Steuermann bei Klett-Cotta lenkte Christoph Selzer dieses Buchprojekt fest und kompetent durch manche Untiefe zu einem glücklichen Ende. Mein Übersetzer, Thomas Gruber, stand mir mit so viel Wissen und Weisheit zur Seite, dass er eigentlich als Bearbeiter auf der Titelseite aufgeführt werden sollte. Bei ihm stünde ich am tiefsten in der Schuld – wäre da nicht meine Frau. Genau, meine Frau Erdmut. Ganz genau.

Einleitung

Im Roman Die Rolltreppe aus dem Jahr 1960 tritt ein Mittelalterhistoriker auf. Er ist Autor eines Buches über den Stauferkaiser Friedrich II. und vormaliges Mitglied des elitären Kreises um den Dichter Stefan George(1). Während des Ersten Weltkriegs diente er im Stab des Generals Liman von Sanders(1). Eine Szene des Romans spielt im Jahr 1928 in einem eleganten römischen Restaurant namens Ranieri. Der Direktor des Preußischen Historischen Instituts gibt ein Abendessen für eine kleine Gruppe, bestehend aus einem Museumsdirektor, einem prominenten Industriellen und dem renommierten Historiker. Sie lassen es sich bei »Scampi gebacken«, »Tacquino [sic] à la Ranieri« (Truthahnbrust mit Artischocken), rotem Endiviensalat (»zu dieser Jahreszeit besonders gut«), Käseauflauf (»Spezialität des Hauses, etwas ganz Köstliches«), Obst und Kaffee gut gehen. Ein Barolo, ein Frascati und ein Asti Spumante begleiten die Gänge.[1]

Hinter dem Historiker, der im Roman »Witkowski« heißt[2], steht erkennbar Ernst Kantorowicz (sprich: »Kantorówitsch« – entgegen einer weitverbreiteten Annahme betonte Kantorowicz seinen Namen zeit seines Lebens ausschließlich auf der dritten Silbe). Kantorowicz lebte tatsächlich 1928 in Rom, frequentierte das besagte Restaurant und genoss den Frascati bianco.[3] Im Roman erscheint »Witkowski« später »in weißem Tropenanzug und leichtem weißen Hemd mit rotseidenem Binder«[4]. Tatsächlich zeigt ein Photo aus derselben Zeit Kantorowicz in ähnlicher Aufmachung, allerdings ergänzt um einen weißen Fischerhut und weiße Handschuhe (siehe Abb. 1).

Wie nur bei wenigen Historikern des 20. Jahrhunderts verlangen bei Ernst Kantorowicz (1895–1963) Leben und Werk gleichermaßen nach einer umfassenden Biographie. Auch mehr als fünfzig Jahre nach seinem Tod hält Kantorowicz seine Position als einer der einflussreichsten Mittelalterhistoriker – wenn nicht der einflussreichste schlechthin. Gewiss lässt sich das Lebenswerk anderer Mediävisten ähnlich hoch veranschlagen: Henri Pirenne(1), Marc Bloch(1), Richard W. Southern(1), Charles Homer Haskins(1) und Joseph R. Strayer(1) mögen einem dabei einfallen. Aber wenn ihre wissenschaftlichen Leistungen auch neue Wege erschlossen haben und einige ihrer Bücher weiterhin ihre Leser finden, bleiben ihre Verkaufszahlen doch weit hinter den Zwei Körpern des Königs zurück.

1957 erschien Kantorowicz’ Buch als The King’s Two Bodies auf Englisch. Es wurde seitdem von Princeton University Press kontinuierlich nachgedruckt und mittlerweile ins Deutsche, Französische, Italienische, Spanische, Portugiesische, Slowenische und Japanische übersetzt. Die stabilen Verkaufszahlen und diversen Übersetzungen spiegeln die außerordentliche Ausstrahlungswirkung dieses Buches wider: über die Geschichtswissenschaft hinaus in Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft, Politologie und Rechtsphilosophie. Fünfzig Jahre nach seinem Erscheinen schrieb Stephen Greenblatt(1), es bleibe ein »bemerkenswert lebendiges, großzügiges und fruchtbares Werk«. Giorgio Agamben(1) nannte es »zweifellos ein Meisterwerk« und einen der »großen kritischen Texte unserer Zeit zu den Techniken der Macht«.[5]

Wenngleich Kantorowicz seine internationale Reputation vor allem den Zwei Körpern des Königs verdankt, sind seine anderen Werke keinesfalls zu vernachlässigen. Sein erstes Buch, Kaiser Friedrich der Zweite, erschien 1927 und wurde zu einem der meistdiskutierten Geschichtswerke der Weimarer Republik. Die etablierte Geschichtswissenschaft griff es wegen seiner angeblichen »Mythenschau« des Stauferkaisers an. Andere jedoch begrüßten es als Befreiung der Geschichte aus den Fängen des Positivismus. Das Friedrichbuch erschien ohne Fußnoten und ließ in vielen die Vermutung keimen, der Autor habe manches angebliche Faktum frei erfunden. Doch 1931 brachte Kantorowicz seine Kritiker mit einem »Ergänzungsband« in Verlegenheit, der den Großteil seiner Aussagen belegte. Obschon inzwischen durch andere Biographien Friedrichs II. ersetzt, bleibt das Friedrichbuch ein Monument der Geschichtswissenschaft und der Ergänzungsband grundlegend für jeden, der sich der italienischen Geschichte des 13. Jahrhunderts zuwendet.

Hinzu kommen die Laudes Regiae, die nach circa zehnjähriger Bearbeitungszeit 1946 veröffentlicht wurden. Alle drei Werke haben sich ihre besondere methodische Stellung durch den Zugriff auf Quellen abseits des historischen Mainstreams erarbeitet: literarische beim Friedrichbuch (Dichtung, Herrscherlob, Prophezeiungen), juristische bei den Zwei Körpern des Königs, liturgische bei den Laudes Regiae. Im Vorwort der Laudes gab Kantorowicz der Hoffnung Ausdruck, es werde bald keinem Wissenschaftler mehr möglich sein, »sich fröhlich der Geschichte mittelalterlichen Denkens und mittelalterlicher Kultur zuzuwenden, ohne je ein Messbuch aufzuschlagen«.

Standen die Laudes Regiae auch immer im Schatten der anderen beiden Bücher, bleiben sie doch bedeutsam für die Geschichte des Königtums und – dank der in ihnen entwickelten Methodik – für das Studium mittelalterlicher »politischer Theologie«. Nicht zu vergessen sind schließlich Kantorowicz’ Aufsätze, von denen viele wissenschaftliche Kleinode (»Kabinettstücke«) darstellen. Sein brillanter Kollegen Lynn White(1) brachte dies zum Ausdruck, als er sich für einen Aufsatz Kantorowicz’ mit den Worten bedankte: »Sicherlich eine der außerordentlichsten Forschungsleistungen der Gegenwart. Ich bin stolz darauf, Sie zu kennen.«[6]

Eines von Kantorowicz’ Hauptmerkmalen war unbestreitbar seine Vielseitigkeit. Man lege seine gesammelten Artikel anonym einer Gruppe von Studienanfängern vor und frage sie nach dem Spezialfach des Autors. Einige werden sagen, es handle sich um einen Kunsthistoriker. Andere werden einen Theologen mit Schwerpunkt Kirchenrecht vermuten und wieder andere das Interesse an Etymologie bei einem Philologen verorten. Vielleicht schlössen sie aus der umfassenden Kenntnis von Patristik und Byzantinistik, von mittelalterlicher Philosophie und Literatur sogar korrekt auf einen extrem vielseitigen Mediävisten – um dann erstaunt zu erfahren, dass dieser spezifische Mediävist nie eine Lehrveranstaltung in mittelalterlicher Geschichte besucht hat.

Dennoch liefert das Leben eines Wissenschaftlers meist nicht genug Material für eine spannende Lektüre. Permanente Schreibtischnähe, so scheint es, bleibt die beste Voraussetzung für einen Lehrstuhl. Nicht so bei Ernst Kantorowicz, dem Sohn wohlhabender jüdischer Spirituosenfabrikanten aus Posen, dem heutigen Poznań. Er begann als glühender Deutschnationaler, kämpfte für Kaiser und Vaterland im Ersten Weltkrieg, erhielt ein Eisernes Kreuz 2. Klasse für Verdienste an der Westfront (nach seiner Verwundung in der »Hölle von Verdun«) und einen Eisernen Halbmond vom Osmanischen Reich für seinen Kriegsdienst in Anatolien. Nach Kriegsende griff er erneut dreimal innerhalb weniger Monate zur Waffe: gegen die Polen in seiner Heimatstadt, gegen die Spartakisten in Berlin und gegen die »Roten« der kurzlebigen Räterepublik in München. 1922 schrieb er, deutsche Politik müsse auf die Vernichtung Frankreichs abzielen.

Eng verbunden mit seinen politischen Ansichten war seine Mitgliedschaft im elitären Kreis um den Dichter-Propheten Stefan George(2). Von vielen damals als größter lebender Dichter Deutschlands verehrt, war George(3) eine fesselnde Kultfigur, die für Antirationalismus, Antimodernismus, Heldenverehrung und den Glauben an Deutschlands Kräfte aus dem Untergrund (das »Geheime Deutschland«) eintrat. George(4) widmete sich der »Erziehung« einer geschlossenen Gesellschaft schöner und geistreicher junger Männer, die ihn in der dritten Person Singular ansprechen, an seinen Lippen hängen und seine Ideen in Wort und Tat verbreiten sollten. Ziel war es, Deutschland gleichsam in ein Land der Wahrheit und Reinheit zu verwandeln. Kantorowicz war einer der prominentesten »Jungen« im George(5)-Kreis (ein anderer war der spätere Hitler(1)-Attentäter (1)Claus von Stauffenberg) und schrieb seine Biographie des Stauferkaisers Friedrichs II. mit voller Unterstützung des (6)»Meisters«.

Nach der Machtübernahme der Nazis jedoch hielt Kantorowicz im übervollen Hörsaal und gleichsam von der Lehrkanzel aus eine mutige Rede gegen die neuen Machthaber (möglicherweise das einzige Mal, dass sich ein deutscher Professor in der Öffentlichkeit gegen das Regime aussprach). Wegen der Nazi-Studentenboykotts außerstande, weiter zu lehren, war er gezwungen, in den »Ruhestand« zu treten und als Privatgelehrter zu leben. 1938 entkam er nur knapp der »Reichskristallnacht« und floh zunächst nach Großbritannien und danach in die Vereinigten Staaten, wo er im Herbst 1939 eine Einjahresstelle in Berkeley antrat. Es folgten befristete Stellen, bis er dort 1945 endlich zum full professor wurde.

Gerne wäre er für den Rest seiner Universitätslaufbahn in Berkeley geblieben, aber die McCarthy(1)-Ära mit der Loyalitätseid-Affäre verhinderte dies. Obwohl Kantorowicz wahrlich kein Kommunist war, wurde er unmittelbar zum Anführer der Eidgegner unter den Professoren und blieb bis zu seiner Entlassung im August 1950 ein unerschütterlicher nonsigner. Danach »fiel er die Leiter hoch«: Er wurde ans Institute for Advanced Studies in Princeton berufen, wo er seinen wissenschaftlichen Interessen frönen und zugleich Freundschaften mit einigen der führenden Intellektuellen seiner Zeit aufbauen konnte.

Kantorowicz verfügte über eine faszinierende Persönlichkeit. Er war weltgewandt und geistreich (manchmal auch boshaft). Er war immer gepflegt gekleidet, ein anerkannter Weinkenner, der flamboyante Koch erlesener Flambées. Nachts blühte er auf und hasste es, morgens vor zehn Uhr angerufen zu werden. Von 1934 bis zu seinem Tod war Maurice Bowra(1) sein engster Freund – nach Ansicht vieler der geistreichste Mann Oxfords. Beide reisten Mitte der 1930er Jahre zusammen durch Europa und verbrachten in den 1950er Jahren die Sommerurlaube in Griechenland. Weitere Freunde kamen aus den Intellektuellenkreisen der Weimarer Republik und den Mitgliedern des Princetoner Institute. Kantorowicz brillierte in seinen Vorlesungen ebenso wie als akademischer Lehrer in Berkeley. Auf dem Campus umgab ihn typischerweise eine Gruppe von Studierenden, die ihn nur widerwillig an die nächste Gruppe abgab, die ihn dann wiederum auf dem Weg zur übernächsten begleitete.

Kantorowicz hatte männliche und weibliche Liebhaber gleichermaßen. Er wurde von der Fünften Deutschen Armee in der Türkei wegkommandiert, weil er eine Affäre mit der Geliebten des befehlshabenden Generals begonnen hatte. In den frühen Zwanzigern hatte er nacheinander Affären mit der Frau eines guten Freundes und einem jungen Adligen aus dem George(7)-Kreis. Kurz danach begann er eine Beziehung mit der Halbschwester eben jenes Adligen, bevor er und Bowra(2) Liebhaber wurden, gefolgt von einer langjährigen Beziehung mit seiner verheirateten Großcousine in den USA.

Und doch fehlte es Kantorowicz bislang an einer angemessenen Biographie.[7] Das mag an den dafür nötigen Deutsch- und Englischkenntnissen, vor allem aber an der erforderlichen Vertrautheit mit diversen Szenen und Kreisen liegen. Zudem ist die Materialfülle in beiden Sprachen überwältigend. Kantorowicz behauptete einst, in Bezug auf Briefe »schreibfaul« zu sein. Dennoch sind mindestens 1500 Briefe von ihm überliefert, wovon mir ca. 200 in Original oder Kopie überlassen wurden, nachdem ich sie in Privatsammlungen aufgespürt hatte.[8] Hinzu kommen mindestens 500 Briefe an Kantorowicz, die die Anweisung an seinen Testamentsvollstrecker überlebt haben, »alle [seine] Briefe und Korrespondenz zusammenzutragen und zu verbrennen« – ein Auftrag, der diskret übergangen wurde.

Allerdings hatten Kantorowicz’ nahe Angehörige von ihrem Recht Gebrauch gemacht, seine Briefe zu sichten, und dabei zwei Gruppen von Briefen vernichtet: diejenigen seiner ehemaligen Geliebten, Lucy(4) von Wangenheim, sowie die Briefe von Maurice Bowra(3). Der Witwe Leonardo (1)Olschkis, eines anderen engen Freundes, wurde hingegen erlaubt, einen Großteil der Briefe ihres Mannes zurückzuholen, so dass dieser Briefwechsel nahezu vollständig erhalten ist. Ähnlich gelagert ist der Fall von Kantorowicz’ Schüler Robert Benson(1), der neben Kantorowicz’ Briefen auch seine eigenen Durchschläge überliefert hat. Schließlich bewahrte auch Kantorowicz zahlreiche Briefe an ihn auf – meist solche offizieller Natur. Diese hat das New Yorker Leo Baeck Institute digital verfügbar gemacht.

Das Quellenmaterial geht jedoch weit über die Korrespondenzen hinaus. Ebenfalls digital über das Leo Baeck Institute zugänglich sind Kantorowicz’ unveröffentlichte Artikel, spätere handschriftliche Zusätze zu seinen veröffentlichten Artikeln und viele vollständige Entwürfe seiner Vorlesungen in Berkeley. Als weithin faszinierende Persönlichkeit hat Kantorowicz oft Eingang in die Briefe und Erinnerungen anderer Personen gefunden. Das überlieferte Material ist so dicht, dass wir mit Sicherheit sagen können, woraus das Mittagessen bestand, das Kantorowicz am 27. September 1957 bei einem Krankenhausaufenthalt in Philadelphia bestellte: Suppe, Rinderbrust mit Meerrettichsoße, Kartoffelpüree, Graubrot und Butter, Obst und Kaffee mit Sahne. (Der Patient verzichtete auf den Brokkoli und den gebackenen Butternut-Kürbis.) Noch 1938, nach einem intensiven Briefwechsel im Gefolge der Sudetenkrise, hatte Kantorowicz scherzhaft an Bowra(4) geschrieben, ihre »zukünftigen Biographen« würden einst dankbar für die Materialfülle sein. (Der heutige Bearbeiter findet das nicht ganz so lustig.)

Andererseits gewährt keine noch so große Materialfülle jemals vollen Zugang zu den Gedanken eines Menschen. Bei Kantorowicz bleibt die fundamentale Frage jene nach seinem Wandel vom Autor einer stark rhetorisch geprägten und politisch gefärbten Biographie (an ein breites Publikum gerichtet, im hohen Ton und ohne jede Fußnote verfasst) zum Autor einer kühl-methodischen Analyse politischer Theologie (für ein dezidiert wissenschaftliches Publikum geschrieben und vor Fußnoten nur so strotzend). Wie kam es, dass er, der einst Hindenburg(1) rechts überholt hatte, am Schluss links von Kennedy(1) stand? Einzelne Schritte auf dem Weg kann man nachzeichnen, aber es bleibt ein riskantes Unterfangen, die Motivation dahinter erklären zu wollen. Dementsprechend geht dieses Buch einerseits chronologisch vor und kann so Kantorowicz’ Entwicklungslinien verfolgen und Kontinuitäten und Abweichungen aufzeigen. Was hingegen die Motivation betrifft, gilt: Wir tun unser Bestes.

Ich werde oft gefragt, ob ich bei Kantorowicz studierte. Die Antwort lautet: nein. Im April 1961 durfte ich als junger Doktorand in mittelalterlicher Geschichte in Princeton an einer Cocktail-Party der Fakultät teilnehmen, die mein Professor, Joseph Strayer(2), veranstaltete. Ich war gerade 21 geworden und fühlte mich ziemlich fehl am Platz. Dennoch ging ich hin, sprach mit Strayer(3) und blieb, als R. R. Palmer(1) dazu trat, die Princetoner Koryphäe auf dem Gebiet der französischen Geschichte. Die beiden diskutierten ihre Pläne für die Tagung der Society for French Historical Studies, die bald darauf in Princeton stattfinden sollte. Ich konnte zwar nichts dazu beitragen, schien sie aber auch nicht weiter zu stören. Dann betrat ein anderer Gast den Raum und kam zu Strayer(4) und Palmer(2) herüber. Ich hatte keine Ahnung, um wen es sich handelte, aber sein Auftreten sah sehr nach »bedeutender Mensch« aus.

Ich hatte noch nie jemanden Vergleichbares gesehen. Seine gepflegte Garderobe samt Einstecktuch legte Savile Row, wenn nicht gleich den Dandy Beau Brummell nahe. Ich hatte auch noch nie eine so merkwürdige Sprechweise gehört: ein seltsamer Singsang. Diese Person schien aus einer anderen Welt zu stammen als Strayer(5) und Palmer(3): Deren Anzüge waren grau in grau und ihre Sprechweise glanzlos. Trotzdem gingen alle drei jovial miteinander um und machten routiniert Scherze übereinander. Der »dritte« Mann beabsichtigte, am Vortrag eines seiner Schützlinge bei der anstehenden Tagung teilzunehmen, und wollte erfahren, wann jener denn genau sprechen werde. Palmers(4) Hinweis, der Vortrag sei für eine Vormittagssitzung geplant, veranlasste den »dritten« Mann zu heftigen Protesten. Das komme überhaupt nicht Frage. Er lebe – wie beide ja nur zu gut wüssten – nach der Maxime, der Sonnenaufgang sei eben die Zeit, zu der ein Mensch von klarem Verstand zu Bett gehe. Palmer(5) und Strayer(6) blieben standhaft: Da werde die Nachteule wohl leiden müssen. Nach weiteren Gesprächssalven, an deren Ergebnis ich mich nicht erinnere, löste sich die Kleingruppe, wie bei Cocktailpartys üblich, wieder auf. Ich sprach einen erfahreneren Doktoranden an, um zu erfahren, wer der bedeutende Mann gewesen sei. Seine Antwort lautete: »Ernst Kantorowicz.«

Dieses Ereignis war der Auftakt einer Faszination, die wuchs, als ich die Zwei Körper des Königs las und zudem erfuhr, dass Kantorowicz ein Mitglied des seltsamen Kreises um den Dichter Stefan George(8) gewesen war. Sie wuchs noch mehr, als ich eine oder zwei Stunden in Kantorowicz’ Haus verbrachte. Als er im September 1963 starb, war ich mit Ralph Giesey(1) befreundet – eben jenem Schützling, der Gegenstand des Gesprächs auf Strayers Party gewesen war. Ralph(2) war einer von Kantorowicz’ zwei literarischen Testamentsvollstreckern und zum Zeitpunkt von dessen Tod aufgrund eines Forschungsaufenthalts am Institut in Princeton vor Ort. Ein paar Wochen zuvor hatte Strayer(7) einen Essay von mir an Kantorowicz weitergegeben, um ihn nach seiner Meinung zu fragen. Ich war neugierig zu erfahren, ob Kantorowicz Randbemerkungen gemacht hatte, und fragte Ralph(3), ob er die Seiten bei dessen Sachen gesehen habe. Er verneinte, hatte aber einen Schlüssel zum Haus und lud mich ein, mit ihm dort danach zu suchen. Zwar fand ich den Essay nicht, wurde dafür aber mehr als entschädigt. Nachdem wir das Haus verlassen hatten, tranken wir eine Flasche von Kantorowicz’ Rheinwein. Ralph(4) hatte den berühmten Weinkeller geerbt und öffnete nach und nach die Flaschen, die nicht mehr lange halten würden.

1988 entwickelten sich Kantorowicz’ Leben und Werk dann für mich zu einem ambitionierten Forschungsprojekt. Für jenen Herbst hatte ich die Einladung erhalten, an einer Konferenz zu »German-Speaking Refugee Historians in the United States after 1933« teilzunehmen, mit der zugleich das Deutsche Historische Institut in Washington eröffnet wurde. Ich war gebeten worden, über prominente Mediävisten zu sprechen, und wählte Kantorowicz. Zufällig war ich im selben akademischen Jahr auch Mitglied des Princetoner Institute for Advanced Studies und konnte eine hohe Anzahl örtlicher Koryphäen befragen, die Kantorowicz gut gekannt hatten. Danach gab es kein Zurück. Nach meinem Vortrag in Washington beschloss ich, Material »hin zu einer Biographie« zu sammeln. Ungefähr zu dieser Zeit begann ich, Kantorowicz auch für mich selbst als »EKa« zu bezeichnen – so hatte er sich von seinen Freunden titulieren lassen. Diesem Sprachgebrauch folge ich auch hier. Wenngleich ich fortwährend Material sammelte, habe ich natürlich nicht 25 Jahre lang ununterbrochen an der Biographie gearbeitet: Das Schreiben selbst nahm letztlich fünf Jahre in Anspruch. Für mich hat sich die lange Beschäftigung mit EKa – der auf so außergewöhnliche Weise »tiefes Denken mit geistigem Reichtum verband« – in jedem Fall und stets aufs Neue gelohnt.[9]

1

Alt-Posen und Jung-Ernst

Um 1835 malte ein Posener Künstler eine Szene auf Posens Altem Markt (Abb. 2): Eine Kutsche mit zwei adeligen Damen befindet sich in eiliger Durchfahrt. Sie wird von galoppierenden Rassepferden gezogen und von einem berittenen Husaren begleitet. Hinter der Kutsche sind mehrere wohlhabende Bürger, vermutlich örtliche Honoratioren, zu sehen, während einige weniger Wohlhabende der Kutsche gebannt entgegenblicken. Der Künstler beabsichtigte anscheinend, die verschiedenen Schichten der städtischen Gesellschaft darzustellen – einschließlich der Juden. In der vorderen Ecke des Gemäldes sind drei schäbig gekleidete Männer zu sehen, die einer Szene aus Fiddler on the Roof entsprungen zu sein scheinen. Ungerührt vom Geschehen um sie herum sind sie mit dem Verkauf von Textilien, Töpfen und Pfannen beschäftigt.

Abb. 2 Unbekannter Künstler, »Der Alte Markt in Posen«, um 1834 (freundlicherweise überlassen vom Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen).

Ernst Kantorowicz’ Großvater, Hartwig(1) Kantorowicz (1806–1871) war in dieses Milieu geboren worden. Er(2) und seine Ehefrau Sophie(1) (die Enkelin eines Rabbiners) verkauften ungefähr zur Entstehungszeit dieses Gemäldes selbst an einem Marktstand Spirituosen aus Eigenproduktion.[1] Hartwig(3) war allerdings eine bemerkenswerte Unternehmergestalt: Bis 1845 hatte er die Mittel erworben, eine zweistöckige Destille mit dem technisch fortschrittlichsten Kupferapparat einzurichten. Lange vor seinem(4) Tod im Jahr 1871 war er zu einem der beiden eigenkapitalstärksten Unternehmer Posens geworden.[2] Wie sich seine Großnichte später erinnerte, trug er während häuslicher Entspannungsphasen einen roten Fez mit schwarzer Quaste.[3] Die Inschrift über dem Haupteingang seiner(5) Firma lautete: »Alles durch eigene Kraft«.[4]

Von Hartwigs(6) Aufstieg »durch eigene Kraft« sind nur wenige Einzelheiten überliefert. Dennoch lassen sich die großen Linien ziehen. Die preußische Provinz Posen war stark landwirtschaftlich geprägt (mit Ausnahme des industrialisierten und prosperierenden Posen selbst und seines unmittelbaren Umlands, wo die Einwohnerzahl von 38 500 im Jahr 1850 auf 73 000, also fast das Doppelte, im Jahr 1895 anstieg). Diesen Umstand konnte sich ein talentierter Geschäftsmann für günstige Geschäftsabschlüsse zunutze machen, etwa beim Kauf von Getreide für die Spirituosendestillation.

Hartwig(7) Kantorowicz war sicherlich auch in dieser Hinsicht begabt. Sein eigentliches unternehmerisches Talent erwies sich jedoch darin, dass er(8) das Potenzial erkannte, das in der Erweiterung der Schnaps- um die Likörherstellung lag. Denn mit Deutschlands Wohlstand wuchs im 19. Jahrhundert auch die Neigung zu Luxusgütern. Sie eröffnete einen Markt für jene Getränke, die gegenüber dem Schnaps verfeinert, mit Kräuter- oder Obstgeschmack versehen und als Aperitif oder Digestif eher für das bürgerliche Heim als das Wirtshaus geeignet waren. Eine Quelle aus dem Jahr 1862 erwähnt zwei von Hartwig(9) Kantorowicz’ Produkten: Kümmellikör und Goldwassercrème.[5] Ersteres, auch als »Allasch« bekannt, wurde vor allem aus Kümmelkörnern hergestellt; Letzteres aus der Essenz einer Mischung diverser Kräuter wie Anis, Zimt, Muskat, Nelken und Minze (jeweils mit sehr viel Zucker). Das Dokument verrät auch, dass Hartwigs(10) Erzeugnisse bereits in entfernte Weltregionen wie Australien oder die USA exportiert wurden.

Abb. 3 Ein Löwe, der seine Pranke siegesgewiss auf die Weltkugel legt: Das Emblem der Firma Hartwig(11) Kantorowicz ist noch heute über dem Eingang zu einem Lagerhaus in Poznań zu sehen (Photo: Erdmut Lerner; Privatarchiv Robert E. Lerner).

Gründervater Hartwig(12) und seine Frau Sophie(2) hatten sieben Söhne und eine Tochter (fünf weitere Kinder erreichten das Erwachsenenalter nicht).[6] Die Söhne Max(1) (1843–1904), Edmund(1) (1846–1904) und Joseph(1) (1848–1919) übernahmen nach Hartwigs(13) Tod 1871 gemeinschaftlich die Führung der Firma – Max(2) als Direktor, die anderen beiden(2)(2) als Juniorteilhaber. Max Kantorowicz(3) besaß den Unternehmergeist seines Vaters(14). In den 1880ern reiste er in die USA, um den regelmäßigen Export von Fruchtsäften nach Posen zu organisieren, womit sich das Sortiment an Likören erweitern ließ. Auf der gleichen Reise vereinbarte er aber auch den regelmäßigen Ankauf der extrem günstigen kalifornischen Weine und erweiterte somit das Produktportfolio um den Weinhandel.[7] Soweit bekannt, war Max Kantorowicz(4) der erste Importeur kalifornischer Weine in Europa.

Max(5)’ Leistungen und die seiner Partner lassen sich gut an einer Beschreibung des Unternehmens ablesen, die 1895 in einer Posener Zeitung erschien. Neben zahlenmäßig nicht weiter spezifizierten Maschinisten waren dreißig Arbeiter mit dem Verpacken beschäftigt, weitere zwanzig beim Sortieren und im Versand sowie fünfzehn in der Buchhaltung (einschließlich dreier Stenotypisten). Die Produktpalette umfasste neben Likören auch Magenbitter. 100 000 Liter lagerten in den Kellern für Inlandsverkäufe. Exporte gingen nach Frankreich, Dänemark, Deutsch-Südwestafrika und Japan. Die hydraulische Kirschpresse galt als beste in Europa und presste täglich Tonnen von Sauerkirschen. Die Firma besaß sogar ihre eigene kleine Fabrik zur Herstellung der Kistensiegel.

Max Kantorowicz(6) war jedoch nicht nur ein cleverer Geschäftsmann, sondern wurde auch wegen seiner menschlichen Qualitäten sehr geschätzt. Wilhelm Wolff(1), ein angeheirateter Neffe, erinnerte sich im Jahr 1945 folgendermaßen des 41 Jahre zuvor verstorbenen Verwandten: »Max Kantorowicz(7), welch ein vorbildlicher Mann: scharf an Geist und weltklug. Aufrecht und seines inneren Wertes wohl bewusst und dabei doch schlicht und einfach seelensgut und stets hilfsbereit, ein Vorbild für alle.«[8] In ihren unveröffentlichten Erinnerungen beschrieb ihn seine Enkelin Ellen Fischer(1) als »liberalen Demokraten, erfolgreichen Geschäftsmann, angesehenen Bürger und Wohltäter, Stadtrat und ein Vater für seine Fabrikarbeiter«.[9]

Ellen Fischer(2) berichtete von einer Russin, die nach dem Zweiten Weltkrieg Fischers Mutter in der New Yorker West End Avenue besuchte und ein Porträt von Max Kantorowicz(8) sah. Die Besucherin identifizierte ihn als Mitglied einer Untergrundorganisation, die junge Juden aus Russland herausgeschmuggelt und so vor der Einberufung in die zaristische Armee bewahrt hatte. Ellen Fischer(3) nahm an, dass ihr Vater ihnen Geld gab und vielleicht sogar die Schiffsfahrkarte für die Überfahrt nach Amerika bezahlte. Bei Max Kantorowicz(9)’ Beerdigung »dauerte das letzte Geleit stundenlang und zog sich durch viele Straßen«.

Max’ Frau Rosalinde(1) (1854–1916) stand dem Haushalt vor, der sicher auch vom jungen Ernst Kantorowicz häufig besucht wurde. Wilhelm Wolff(2) beschrieb sie als »schön, immer liebenswürdig und heiter, allem Hohen und Edlen zugeneigt«; Ellen Fischer(4) als »gesellig, anmutig und lebendig«.[10] Ihr zufolge kleidete sich Rosalinde(2) »schön (nie zu viel Schmuck)«[11], besaß einen geschmackvollen Salon und spielte gerne Klavier, vor allem Chopin. In fortgeschrittenem Alter fand sie besonderes Vergnügen daran, mit ihrer Enkelin vierhändig Klavier zu spielen. Sie(3) war eine der Musen des kulturellen Lebens in Posen. Als ein Schüler (1)Richard Wagners nach Posen zog, engagierte sie ihn, damit er in ihrem Haus über Wagners(2) neuen Musikstil spreche. 1897 verbrachte Reinhold Lepsius(1), ein prominenter Porträtmaler, einen Monat im Hause Kantorowicz und arbeitete an einem Porträt Rosalindes(4).[12]

Über den mittleren unverheirateten Bruder und Partner Edmund(3) ist bis auf ein gut belegtes Vorkommnis wenig bekannt. Edmund(4) befand sich 1880 in Berlin und wurde dort in eine cause célèbre verwickelt. Der Gymnasiallehrer Bernhard Förster(1), der kurz darauf Nietzsches(1) Schwester heiraten und später mit ihr nach Südamerika auswandern sollte, war ein rabiater Antisemit. Just an dem Tag, als Edmund(5) in Berlin weilte, hatte Förster(2) an einer antisemitischen Versammlung in einem Weinlokal teilgenommen und fuhr mit Gleichgesinnten per Pferdebahn nach Hause. Noch in Rage vom vorherigen Treffen, erging sich Förster(3) in widerlichen Bemerkungen, sprach laut von »jüdischer Frechheit« und »Judenpresse«, machte sich über den jüdischen Tonfall lustig und warnte vor zukünftigen »deutschen Hieben«. Durch seine lautstarken Auslassungen erregte er Aufsehen. Als er(4) mit seinen Kumpanen die Pferdebahn verließ, tat es ihnen ein anderer Passagier, ein »angesehener jüdischer Kaufmann«, gleich: Edmund(6) Kantorowicz.

Auf der Straße kam es zum verbalen Schlagabtausch, der wiederum zu einem Menschenauflauf führte. Kantorowicz(7) wollte die Personalien des renitenten Antisemiten festgestellt wissen. Auf dessen(5) Entgegnung: »Ach was, Sie sind nur ein Jude!«, antwortete Kantorowicz(8) seinerseits – dem Polizeibericht zufolge – mit einem »Schlag auf den Kopf, so dass ihm der Hut zur Erde fiel«. Das folgende Handgemenge musste von der Polizei aufgelöst werden. Bald griffen die Zeitungen den öffentlichen Streit auf. Förster(6) musste sich disziplinarisch verantworten, aufgrund »unwürdigen außeramtlichen Verhaltens« eine Geldbuße zahlen und einen Verweis akzeptieren.[13]

Der dritte Partner und Bruder war EKas Vater Joseph(3). Ellen Fischer(5) schrieb über ihn: »Wir Kinder nannten ihn ›Onkel Juju‹ und liebten ihn über alles.«[14]EKa hatte ein enges Verhältnis zu seinem Vater(4), wie die Briefwechsel der beiden zur politischen Situation kurz vor und während des Ersten Weltkriegs belegen.[15] Als er schon in den USA lebte, erzählte EKa Bekannten, dass er seinen Vater(5) »geliebt« habe (eine für ihn ungewohnt emotionale Ausdrucksweise). Ein Photo von ihm stand auf EKas Schlafzimmerkommode.[16] Das Besondere dieser Vater(6)-Sohn-Beziehung scheint in einer Erinnerung EKas auf, die er 1961 Elise Peters(1), seiner Lieblingsverwandten aus Posener Tagen, schrieb:

Als ich einmal mit Clärchen Bernhard, schwach-verehelichte Segall, einen flüchtigen Flirt hatte (und es lohnte sich wahrlich bei ihr, hübsch wie sie war, not to mention the fact that Hede Fröhlich(1) mir sagte, Clärchen trüge die eleganteste Unterwäsche von Berlin; und die Hedel hätte das (if I may say so) erster Hand gewußt, geschweige all jene, die es zweiter Hand gewußt hätten), holte mich der Papa(7) in das »Herrenzimmer« und sagte mir: »Mein Sohn, ich wünsche nicht, daß Du mit Clärchen etwas anfängst. Vergiß nicht, sie ist Deine Cousine ersten Grades.« Ich war etwas verblüfft ob der Kausalität seines Arguments, aber ließ es damals (vermutlich dummerweise) dabei bewenden.[17]

(Dies sollte Kantorowicz nicht daran hindern, zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Briefes gerade eine Affäre mit seiner Großcousine zu unterhalten.)

EKas Mutter(1), Clara(2) Hepner, wurde 1862 in Jaratschewo geboren, einer Gemeinde von damals kaum tausend Einwohnern, ca. 70 Kilometer Luftlinie von Posen entfernt.[18] Die Hepners hatten auf ihrem landwirtschaftlichen Betrieb eine große Brennerei gegründet, und Joseph traf Clara(3) vermutlich im Rahmen eines geschäftlichen Besuchs bei den Hepners. Aufgrund ihrer ländlichen Herkunft fehlte Clara(4) die urbane Raffinesse der Kantorowicz’.

Abb. 4 Franz Hartwig(1) Kantorowicz auf einem 1906 in Berlin aufgenommenen Photo (Privatarchiv Robert E. Lerner).

Das Bild, das EKa von ihr zeichnete, war das einer strahlenden jüdischen Mutter. In einem Brief an Elise Peters(2) von 1956 schrieb er, Clara(5) habe »(sinnig wie so oft) meine erst-verlorenen Zähne in Gold fassen« lassen und »sie dem Papa an die Uhrkette« gehängt. Der »tägliche Anblick« seiner Zähne habe einerseits sein Selbstbewusstsein gestärkt. Andererseits habe er ihn »mit einem gewissen Maß von Bescheidenheit« versehen, da er sich fragte, weswegen »diese immer dreckiger werdenden Zähne so wichtig seien«.[19] Wie sehr Clara(6) ihren Sohn (den sie »Ernstl« nannte) liebte, wird aus einer scherzhaften Bemerkung EKas in einem Brief aus dem Jahr 1958 deutlich, in dem er von seiner raschen Erholung nach einer kurz zurückliegenden Operation berichtet: »[M]ein tüchtiger Arzt hier war so stolz auf mich, wie es sonst nur meine Mutter(7) gewesen wäre – und das will etwas heißen.«[20]

Als seine beiden älteren Brüder 1904 starben, übernahm Joseph(8) die Leitung der Firma zusammen mit Max(10)’ Sohn, Franz Hartwig(2) (geb. 1872). Franz(3) hatte die Universität besucht – was andere Unternehmerfamilien als reine Zeitvergeudung angesehen hätten. Nach dem Studium der Staatswissenschaften und der Philosophie an den Universitäten Lausanne, München und Berlin wurde er(4) 1896 in Göttingen in politischer Ökonomie mit einer Dissertation über Rubelkurs und russische Getreideausfuhr promoviert.[21] Anschließend verbrachte der frischgebackene Dr. Franz Kantorowicz(5) eine Zeit in den USA, um die geschäftlichen Verbindungen der Firma zu vertiefen. In San Francisco baute er ein enges Verhältnis zu Arthur Lachman auf(1), einem kalifornischen Winzer, zu dessen Tod er der Witwe und den Kindern 1916 kondolierte.[22]

Franz(6) wurde 1902 Miteigentümer der Posener Firma Kantorowicz und 1907 ihr Generaldirektor.[23] Ungeachtet dessen spielte Joseph(9) bis zu seinem Tod 1919 weiter eine wichtige Rolle. Ein Brief, den Franz(7) im Februar 1919 aus der polnischen Kriegsinternierung in Posen an seine Frau(1) schrieb, bezeugt die enge Zusammenarbeit zwischen Onkel und Neffe(8): »Heute der 16. Tag! Wer hätte das geahnt und nun das Unglück mit Onkels Tod(10) gerade in einem Augenblick, wo mir sein Rat doch von großer Wichtigkeit gewesen wäre.«[24]

Die Firma Hartwig(15) Kantorowicz blühte während der ersten Jahre des 20. Jahrhunderts weiter auf.[25] 1907 wurde sie in eine AG umgewandelt und eine große neue Fabrik eingeweiht. Diese befand sich auf einem großen Werksgelände am Rande Posens mit attraktiven Betriebswohnungen für die Arbeiter. Überhaupt war die Firma für ihre fürsorglich-paternalistische Politik bekannt. Die Fabrik selbst verblieb in Posen, aber ihr geschäftlicher Schwerpunkt hatte sich nach Berlin verlagert. Dort waren Lager und Kontor; Verkaufsgeschäfte wurden in der Friedrichstraße im Herzen der Stadt sowie in der Joachimsthaler Straße in Berlins rasant wachsender, überwiegend großbürgerlicher Nachbarstadt Charlottenburg eröffnet. In Hamburg befand sich eine Niederlassung für das Import- und Exportgeschäft. Die Produktpalette der Firma reichte von Spirituosen über Kräuterliköre bis hin zum Kirsch- und Himbeersaft. Darüber hinaus handelte man auch mit Wein. Im September 1914 erhielten die Aktionäre eine Jahresdividende von zwölf Prozent.

Ernst Kantorowicz wurde somit in sehr komfortable Verhältnisse hineingeboren. Gleichzeitig muss man sich zum besseren Verständnis seines weiteren Lebenswegs vor Augen halten, dass er ausschließlich als Deutscher aufwuchs, obwohl die Bevölkerung Posens mehrheitlich polnisch war. Da die preußische Volkszählung nur die Religion, nicht die Ethnizität erhob, können Prozentzahlen nur geschätzt werden. Im Jahre 1900 lebten in Posen 73 403 Katholiken, 37 232 Protestanten und 5988 Einwohner »mosaischen Glaubens«. Wenn man zugesteht, dass auch unter den Katholiken bis zu zehn Prozent Deutsche gewesen sein mögen, ist es vielleicht nicht ganz unplausibel, von ca. 65 000 Polen und ca. 50 000 Deutschen auszugehen.[26]

Die zahlenmäßige Überlegenheit der Polen darf dabei nicht überraschen. Schließlich hatte die Provinz Posen bis zur Annexion durch Preußen im Jahr 1793 zum Königreich Polen gehört. Der Dom von Posen war Grablege der ersten polnischen Monarchen. Das Rathaus, architektonisches Schmuckstück der Stadt, stammte aus dem 16. Jahrhundert und damit natürlich ebenfalls aus der polnischen Zeit. Mit dem Aufstieg Preußens kamen viele Deutsche als Beamte, Kaufleute und Angehörige freier Berufe nach Posen, wo es bis 1871 keine oder kaum Feindseligkeiten zwischen Deutschen und Polen gab. Die Nationalitäten lebten in getrennten Stadtvierteln und besuchten getrennte Restaurants und Theater. Die Deutschen kauften jedoch auch in polnischen Läden ein, wo sie auf Deutsch begrüßt wurden. Die Polen hingegen konnten in deutschen Läden üblicherweise auf einen Mitarbeiter vertrauen, der polnisch sprach.[27]

Dass sich die jüdische Bevölkerung Posens im 19. und frühen 20. Jahrhundert stark mit dem Deutschtum identifizierte, überrascht nicht.[28] Ernst Herzfeld, ein Jude aus Posen, erinnerte sich in seinen Memoiren:

Wir fühlten uns wohl so sehr als Bestandteil der an Bildung und Kultur überlegenen deutschen Gemeinschaft, dass es uns nicht in den Sinn kam, uns mit unseren polnischen Mitbürgern eingehender zu befassen. Wir empfanden sie als Fremdkörper, von denen man Distanz hält.[29]

(Als Hausmädchen und Köchinnen wurden allerdings von den wohlhabenderen deutschen Familien typischerweise polnische Frauen beschäftigt.)

Mehr als ein Jahrhundert lang war Deutsch die Muttersprache der Juden gewesen. Dementsprechend besuchte nunmehr die gesamte jüdische Bevölkerung die deutschen Schulen, wo ihnen die Bedeutung der deutschen Kultur eingeimpft wurde. Gebildete Juden sahen in Deutschland einen Parnass der Dichter und Denker. So versammelte der Onkel von Rosalinde(5) Kantorowicz jeden Morgen seine neun Kinder und las ihnen(1) Schiller-Balladen vor.[30] Der 1874 in Posen geborene Georg Pietrkowski(1), ein angeheirateter Verwandter der Kantorowicz, erinnerte sich, dass sich in Posen nicht selten wohlhabende Juden, »humane, oft fein gebildete Beamten«, abends auf ein Glas Bier trafen, wobei in der Garnisonsstadt durchaus auch der eine oder andere preußische Offizier anwesend war.[31] Ernst Kantorowicz’ Vater Joseph(11) war im Vorstand der »Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen«, die der Jude Adolf Warschauer 1885 gegründet hatte.[32]

Die Posener Juden nutzten die einfache Zugverbindung nach Westen, die ohne Umsteigen in drei Stunden nach Berlin führte. Und sie mussten nur ein wenig nach Osten blicken, um der Unterdrückung der Juden in Russland oder der rückständigen Schtetlech in Österreich-Ungarn gewahr zu werden und sich der Vorteile zu erinnern, die es mit sich brachte, Deutscher zu sein. Im späten 19. Jahrhundert trug sich Victor Klemperers(1) Vater, ein Rabbi im 130 Kilometer von Posen entfernten Landsberg an der Warthe (dem heutigen Gorzów Wielkopolski), in einem öffentlichen Dokument als »Prediger« ein, nicht etwa in der Absicht, seine wahre Identität zu verbergen – schließlich wusste jeder, dass er Rabbi war –, sondern um seinem Verständnis von Deutschsein Ausdruck zu verleihen.[33]

Reinhard Bendix(1)’ Vater Ludwig(1), der um 1900 in Berlin aufwuchs, erinnerte sich später:

Wir lebten […] durchaus nicht als Fremde, die Einheimische werden wollten, sondern als Einheimische, die es nicht verstanden und es sich verbaten, als Fremde angesehen und behandelt zu werden. Wir fühlten uns keineswegs als assimilierte Juden, sondern als Deutsche, wie die anderen Deutschen […][34]

Den Posener Juden, deren Vorfahren oft aus Galizien eingewandert waren, musste es bei der Vorstellung schaudern, mit den Ostjuden jenseits der preußischen Grenzen in Verbindung gebracht zu werden.[35] Einen unübersehbaren Beweis ihrer Identifikation mit dem Deutschtum erbrachte die Familie Kantorowicz mit der Namensgebung des Sohns von Max(11) und Rosalinde(6): Der 1877 Geborene wurde »Otto Siegfried(1)« genannt – wobei »Otto« auf Kaiser Otto den Großen als Gründer des ersten deutschen Reichs und »Siegfried« auf (3)Wagners Urbild des blonden, muskulösen deutschen Helden anspielte. (Aus dem Jahr 1911 stammt folgender Witz zur Assimilation der Juden: Ein Mann wird zur Vernehmung gebracht. »Name?« »Abraham Levy.« »Geburtsort?« »Inowroklaw.« »Beruf?« »Altkleiderhändler.« »Religion?« »Platzen sollen Sie, Herr Richter: evangelisch.«[36])

Überhaupt überlagerte in der Familie Kantorowicz die Identifikation mit dem Deutschtum nach und nach jene mit dem Judentum. Ellen Fischer(6) schrieb später, dass »in unserer Familie die jüdischen Traditionen nicht eingehalten wurden«.[37] Von ihrer Mutter Else(1) wurde sie noch zur Zeit der Nazi-Herrschaft gefragt, was denn der Unterschied zwischen dem jüdischen Neujahrsfest Rosch ha-Schana und dem Versöhnungsfest Jom Kippur sei.[38] Das Wort »Jude« selbst wurde in Elses(2) Haushalt vermieden – wenn man unbedingt auf einen Juden Bezug nehmen musste, dann auf Französisch, als »Juif«.[39]

Bei den Kantorowicz lag der Fall etwas anders. Die Familie beging während des Passahfests die Sederabende zu Hause und las die Haggada auf Hebräisch. Da Ernst das jüngste Kind war, intonierte er die Vier Fragen zum Auszug aus Ägypten und erinnerte sich noch 1962 daran, dass sie mit »Mane shtane« begannen.[40] Aus dem Umstand, dass Joseph der »Repräsentanten-Versammlung« der Posener Synagogen-Gemeinde von 1905 bis 1916 angehörte,[41] lässt sich auf eine regelmäßige Teilnahme der Familie an den Gottesdiensten der Hohen Feiertage schließen. Clara(8) nahm ihr Judentum so ernst, dass sie ihrem Bruder 1931 Grüße zu Rosch ha-Schana sandte.[42]

Andererseits: Nichts davon war wirklich »fromm«, schon gar nicht bei Ernst Kantorowicz. Seine Erinnerung an »Mane shtane« erfolgte im Zusammenhang mit jener an das Weihnachtslied Kling Glöckchen, klingelingeling, von dem er vage mutmaßte, es sei wohl irgendein »Weihnachts-, Chanukka-, Oster- oder Pessachlied«. Man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass bei den Kantorowicz bis auf vereinzelte Wörter kein Jiddisch gesprochen wurde. (Die zahlreichen Jiddismen, die Kantorowicz in seine Briefe an andere Juden einstreute, sind letztlich bloße Allerweltsbegriffe wie »meschugge«.) Es besteht auch kaum ein Zweifel daran, dass er nie seine Bar-Mizwa feierte.[43] Gegen Ende seines Lebens korrigierte er seine Selbstcharakterisierung als »jüdischen Glaubens« in »nein: jüdischer Descendenz«.[44]

Der im Jahr 1895 geborene Ernst war das jüngste von drei Kindern, wenn man einen 1884 geborenen und im Alter von zwei Jahren bereits verstorbenen Bruder nicht mitzählt.[45] Er hatte zwei Schwestern, Sophie, 1887 geboren und »Soscha(1)« genannt, der er nahestand, und Margarete(1), 1888 geboren und »Grete« oder »Gretel« genannt, bei der das nicht der Fall war. Die Familie lebte in der Berliner Straße in der eleganten Posener Neustadt.[46] Eine von Ernsts frühesten Erinnerungen bestand darin, wie ein Dienstmädchen ihn damit entzückte, dass sie ein Streichholz anzündete und ihn das polnische Wort für Streichhölzer lehrte (zapalki).[47] Bei diesem einen Wort Polnisch sollte es dann auch bleiben. (Als er 1940 ein offizielles Dokument auszufüllen hatte, schrieb er »Pożnan« statt »Poznań«).[48] Seine Eltern legten jedoch besonderen Wert auf Englischkenntnisse, die ihn auf eine zukünftige Tätigkeit im Handel vorbereiten sollten.

Sie gaben Ernst daher bis zum Alter von zwölf Jahren in die Obhut eines englischen Kindermädchens. Er lernte gut genug Englisch, um 1934 in Oxford Vorlesungen in dieser Sprache zu halten, ohne je zuvor in Großbritannien gewesen zu sein.[49] Als Ernst zehn Jahre alt war, zog die Familie in das neugebaute Villenquartier am westlichen Stadtrand Posens, das kurz zuvor durch das Niederlegen der Stadtmauern geschaffen worden war. Die Familie bewohnte ein weitläufiges Zehn-Zimmer-Appartement, das ein ganzes Stockwerk in einem großen Haus an der Hohenzollernstraße umfasste (Abb. 5).[50]

Abb. 5 Das Haus an der damaligen Hohenzollernstraße in Posen, in dem die Familie Kantorowicz ihr Appartement hatte (Photo: Erdmut Lerner; Privatarchiv Robert E. Lerner).

Nicht weit davon lag der beeindruckende, neue und ebenfalls königstreu benannte Wilhelmsplatz und, davon abgehend, die Wilhelmstraße, ein breiter von zahlreichen eleganten Geschäften gesäumter Boulevard. Juden aus dem Villenquartier lebten unter Deutschen, machten ihre Einkäufe bei ihnen und sahen sich die vaterländischen Paraden an, die zum Wilhelmsplatz führten. Jahre später erinnerte sich EKa in einem Brief an Elise Peters(3) (geb. Kantorowicz, verh. Pietrkowski, amerikanisiert als »Peters«) daran, wie oft er sie »bei Miethe oder Appel« getroffen habe, einer Konditorei und einem Delikatessengeschäft, beide an der Wilhelmstraße gelegen.[51]

EKas Schulzeit ist gut dokumentiert. Mit sechs Jahren ging er ab dem Frühjahr 1901 auf die örtliche 1. Städtische Mittelschule für Knaben, auf der er drei Jahre lang blieb und folgende Fächer hatte: Religion (vermutlich Bibelkunde), Deutsch, Rechnen, Erdkunde, Gesang und Schönschrift. In allen erzielte er gute Noten, außer in Schönschrift, wo seine Bemühungen nur als »genügend« bewertet wurden.[52] Auf die Mittelschule folgte das Königliche Auguste-Viktoria-Gymnasium. Diese Schule – nach der damaligen deutschen Kaiserin und preußischen Königin benannt (und dennoch nur für Jungen) – war vor kurzem im Villenquartier errichtet worden und der städtischen Elite vorbehalten.

Abb. 6 Das Königliche Auguste-Viktoria-Gymnasium in Posen um 1899 (Archiv Dr. Eckhart Grünewald(3), Frankfurt am Main).

Es handelte sich um ein humanistisches Gymnasium, an dem Latein und Altgriechisch sowie eine moderne Fremdsprache, in EKas Fall Französisch, unterrichtet wurde. Der Lehrplan für die alten Sprachen war anspruchsvoll. In EKas letztem Schulhalbjahr umfassten die Pflichtlektüren Horaz und Tacitus, Thukydides und Sophokles. Ausgewählte Texte von Livius und Xenophon mussten aus dem Stegreif übersetzt werden.[53] Wie wohl die meisten seiner Klassenkameraden hob EKa sein Abiturzeugnis gut auf, da es bereits damals Voraussetzung für die Immatrikulation oder für Stellenbewerbungen war. Aus diesem Grund ist es in seinem Nachlass in New York erhalten geblieben.[54] Seinem Abiturzeugnis zufolge besuchte EKa achteinhalb Jahre lang das Gymnasium, vom Ostern 1904 bis Ostern 1913 – mit einer halbjährigen Unterbrechung ab dem Frühjahr 1907, als er nicht in die nächste Klasse versetzt wurde, dann ein halbes Jahr zu Hause Privatunterricht erhielt und ab Herbst wieder zur Schule ging.

Dieser letzte Umstand weist bereits darauf hin, dass EKa nach zufriedenstellenden Leistungen in der Grundschule im Gymnasium ein schlechter Schüler geworden war. Dank des vielgerühmten preußischen Aktenwesens sind seine Zeugnisse aller Schuljahre erhalten geblieben. In keinem seiner Fächer, nicht einmal in Geschichte, erhielt Kantorowicz je die Note »sehr gut«. Im Gegenteil: Die meisten Noten lauteten »genügend« oder »mangelhaft«. Er scheint sich aber bei seinen Hausaufgaben auch keine große Mühe gegeben zu haben – seine Lehrer schrieben ihm häufig die Aufforderung ins Zeugnis, »häuslichen Fleiß sehr zu verstärken«.[55] Nach seiner halbjährigen Abwesenheit wurden seine Leistungen zwar etwas besser. Das Abitur bestand er aber nur gerade so. In Schönschrift fiel er durch. In Latein und Griechisch fiel er zwar durch die schriftlichen Prüfungen, konnte das aber durch die Noten der mündlichen Prüfungen gerade so wettmachen (»gut« in Altgriechisch, »genügend« in Latein). Und in Geschichte? Der künftige Autor geschichtswissenschaftlicher Klassiker schaffte auch hier gerade einmal ein »Genügend«.[56]

Trotz dieser verheerenden Schulnoten war Kantorowicz allerdings keinesfalls einer der schlechtesten Schüler seiner Schule. Die Benotung in Preußen war sehr streng, und viele seiner Klassenkameraden erzielten vergleichbare Leistungen.[57] Hatte seine Klasse im Jahr 1904 mit gut 48 Schülern ihre Gymnasiallaufbahn begonnen, bestanden das Abitur 1913 gerade noch fünfzehn, von denen drei Schüler ganze Schuljahre oder Teile davon hatten wiederholen müssen.[58] Dennoch bleibt es etwas rätselhaft, weswegen seine Noten so schlecht waren. Schließlich konnte er kurze Zeit später Latein und Griechisch besser als mancher Altphilologe.

In einem Brief aus dem Jahr 1920 schrieb er, er lese gerade viel Horaz, »den ich zwar schon immer sehr liebte u. recht gut kannte, der mir aber jetzt mehr sagt als früher«.[59] In andere Briefe aus dieser Zeit fügte er griechische Zitate in griechischer Schrift ein, wie er es später sein ganzes Leben lang tun sollte (und bei der Schreibmaschine Leerstellen im Text ließ, um die griechischen Wörter handschriftlich einzufügen). Auch während seines Kriegsdienstes war EKa ein eifriger Leser. Ein Mitsoldat berichtete, EKa habe seine Kameraden gleichermaßen durch sein umfangreiches Wissen in Erstaunen gesetzt wie durch die Zahl der Bücher, die er im Feld mit sich führte.[60]

All das lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass seine schlechten Leistungen am Gymnasium nicht Ergebnis mangelnden Willens oder gar einer Lernschwäche waren. Die Schulinstruktionen legten Wert auf Auswendiglernen, und in EKa mag eine Miss- oder Verachtung von Autorität herangewachsen sein, der wir bei späteren Gelegenheiten erneut begegnen werden. (Eine wenig bekannte Anekdote aus seiner Jugendzeit in Posen erzählt, dass er bei einem Familientreffen mit einer entfernten Verwandten tanzen musste. Als sie sagte: »Du musst wirklich nicht, wenn Du nicht willst«, habe er sie umgehend stehen lassen.[61])

Vielleicht war er ja auch durch soziale Aktivitäten etwas abgelenkt. Das Königliche Auguste-Viktoria was das angesagteste von Posens vier Gymnasien. Nur 20 Prozent der Schüler der unteren Klassen waren Polen, von denen wenige bis zum Abitur blieben. (Man darf nicht vergessen, dass die Polen alle Hausaufgaben auf Deutsch erledigen mussten und nur während der Pausen Polnisch sprechen durften. In EKas Jahrgang waren nur zwei der fünfzehn Abiturienten Polen; beide gingen später auf das Priesterseminar.) Die deutschen Schüler waren meistens Söhne von Beamten, Offizieren oder Angehörigen der freien Berufe. Eine Stichprobe aus den Jahren 1904 bis 1907 enthält 25 Beamten-, sechs Offiziers-, sieben Arzt- und Architektensöhne und nur einen Handwerkersohn. Zudem waren in EKas eigener, ca. 50 Schüler umfassender Klasse nur er und ein Mitschüler »mosaischen Glaubens«.[62]

Dies war zweifellos ein Umfeld, in dem man die junge Elite kennenlernen konnte. EKa scheint dies mit Begeisterung getan zu haben. Seine früheste bekannte Photographie ist ein Studioporträt sieben formell gekleideter junger Herren – offenbar alle Mitglieder eines Clubs. Alle sehen ziemlich steif drein, mit Ausnahme Kantorowicz’, der sich in der oberen Reihe in entspannter Pose nach vorne zur Kamera neigt (Abb. 7).[63]

Abb. 7 Schülerclub des Königlichen Auguste-Viktoria-Gymnasiums um 1912. Kantorowicz (Zweiter von links) beugt sich nach vorne (University of Pittsburgh, Michael Cherniavsky(1) papers).

Der in der Mitte der Aufnahme auf einem thronähnlichen Stuhl sitzende Clubpräsident taucht auch in der frühesten erhaltenen Postsendung an Ernst Kantorowicz auf, einer Postkarte vom 22. Mai 1913 (zwei Monate nach dem Abitur), abgesandt von einem »Kurt N.« aus Potsdam an Ernst Kantorowicz in Hamburg.[64] Der Absender war zwischenzeitlich an eine Kadettenanstalt gewechselt. Seiner Nachricht zufolge sollte er ein paar Tage später »mit der Kriegsschule« in die westpreußischen Außenposten Thorn und Marienburg reisen. Die Rückseite zeigt ein Photo von ihm in Militäruniform. Sowohl das Gruppenporträt als auch die Postkarte, die Ernst Kantorowicz sein Leben lang aufhob (wer weiß, ob »Kurt N.« nicht im Ersten Weltkrieg fiel?), enthüllen seine Neigung, mit der Oberschicht zu verkehren. Ebenso wie seine Verachtung gegenüber Autoritäten sollte ihn diese Angewohnheit sein Leben lang begleiten.

Während seiner Gymnasialzeit suchte Ernst aber auch bereits andere Gesellschaft. 1911 besuchte seine Schwester Soscha(2) in Heidelberg als Gasthörerin Vorlesungen an der Universität und wohnte in der gleichen Pension wie zwei jüngere Universitätsdozenten: ein junger Volkswirt namens Arthur Salz(1) und ein Germanist namens Friedrich Gundolf(1). Beide waren sehr ernsthafte junge Intellektuelle, die in den Bann von Deutschlands berühmtestem Dichter, Stefan George(9), geraten waren.

Während der Osterferien 1911 reiste der sechzehnjährige Ernst nach Heidelberg, um seine Schwester(3) zu besuchen. Während dieses Aufenthalts machten sie zusammen mit den beiden jungen Männern einen Ausflug ins malerische Wimpfen. Von dort sandten sie Ostergrüße an (1)Josefine Sobotka, eine ihnen nahestehende frühere Heidelberger Studentin, von der wir noch sehr viel hören werden. Die Postkarte enthält eine Karikatur Josefines(2) von Gundolfs(2) Hand sowie die Initialen »A. S.«, »F. G.«, »S. K.« und »E. K.« – Josefine(3) schien zu wissen, wer »E. K.« war.[65] Die Karte passt zu einer flüchtigen Bemerkung Gundolfs(3) in einem Brief, den er Josefine kurze Zeit später schrieb. Dort berichtet er vom Bruder der »Kantorowna(4)« (Gundolfs(4) Spitzname für Soscha(5)), der »einige Zeit« in Heidelberg gewesen und »ein lieber, seiner Schwester(6) ähnlicher Junge, von einer rührenden Eleganz« sei, »wegen deren wir ihn oft aufzogen«.[66]

Darüber hinaus lernte EKa in Heidelberg einen Freund Gundolfs(5) und Romanisten namens Ernst Robert Curtius(1) kennen.[67] Curtius(2), der später einer der berühmtesten deutschen Literaturwissenschaftler und Intellektuellen werden sollte, ist hier deswegen von besonderem Interesse, weil er – wie Gundolf(6) und Salz(2) – zu jener Zeit ein glühender Verehrer Stefan Georges(10) war. Die Annahme erscheint nicht ganz abwegig, dass der jugendliche Kantorowicz sich damals von dieser Begeisterung anstecken ließ. Wann immer sie auch begonnen haben mag: Kantorowicz’ Hingabe an (11)Georges Dichtung und Weltsicht sollte seinen ganzen weiteren Lebensweg prägen.

Nach dem Abitur machte EKa erste Lernerfahrungen für seine scheinbar bereits feststehende Berufslaufbahn. In einem späteren Lebenslauf sollte er über diese Zeit schreiben: »Da mein Vater(12) vorschlug, ich solle ihm in seinem Geschäft nachfolgen, ging ich nach Hamburg, um mich mit der Handels-, Finanz- und Wirtschaftswelt vertraut zu machen.«[68] Er arbeitete in der Hamburger Niederlassung der Firma Kantorowicz und beschäftigte sich etwa mit einer Fruchtsaftbestellung aus Tanganjika.[69] Seine Wohnstatt lag in der Isestraße in einem Neubauviertel mit herrschaftlichen Jugendstilhäusern. Noch im Juni 1914 erhielt er Geld von seinen Eltern(13)(9), um sich einen zweiwöchigen Urlaub in einem Strandhotel in Les Sables-d’Olonne am französischen Atlantik zwischen Nantes und La Rochelle zu finanzieren.[70] Die Erinnerung an diesen Aufenthalt wurde in seiner Erinnerung später weitgehend durch den Ersten Weltkrieg überlagert.

2

»Mit Gewehr und Pistole«

In seinem Lebenslauf von 1938 schrieb Kantorowicz: »Bei Kriegsausbruch im August 1914 meldete ich mich umgehend freiwillig, trat in die Armee ein und wurde im September 1914 an die Front nach Frankreich gesandt.«[1] Genauere Angaben enthält der erste Eintrag in EKas Militärpass.[2] Ihm zufolge meldete sich der 19-Jährige freiwillig beim Königlich Preußischen 1. Posenschen Feldartillerie-Regiment Nr. 20 und trat seinen Dienst am 8. August an, sechs Tage nach der deutschen Kriegserklärung an Frankreich. Patriotismus war den Schülern des Auguste-Viktoria-Gymnasiums von Beginn an eingeimpft worden. In EKas letztem Schuljahr wurde neben Kaiser- und Kaiserinnengeburtstag sowie Sedantag auch die Hundertjahrfeier der Erhebung Preußens gegen Napoleon mit Deklamationen und Choralgesang begangen.[3] Eine der Abituraufgaben bestand in einem Aufsatz zur Frage: »Können wir als Preußen dem Ausspruch Vergils ›Nulla salus bello‹ beistimmen?«[4]EKas Aufsatz ist nicht erhalten, aber die Suggestivfrage legt eine Antwort nach dem Motto nahe: »Die Preußen waren immer gezwungen, ihr Heil im Krieg zu suchen«.

Kantorowicz’ unverzügliche Meldung war typisch. Zehntausende junger deutscher Männer – Juden genauso wie Nichtjuden – stürmten die Meldestellen. In den Briefen von EKas Cousine Gertrud(1) wird die allgemeine Stimmung lebendig. Am 2. August 1914 übertitelte sie einen Brief mit »Erster Mobilmachungstag«: »Die Zeit ist groß, es ist undenkbar, dass wir da klein oder auch nur kleinmütig sein sollten.« Am 10. August schrieb sie: »Der Krieg selbst ist reine Größe, die Menschen mehr als sie je gewesen«, und am 19. August:

Darum kann ich auch davon nicht schweigen, dass ich der Realität dieses Krieges angehöre auf [sic] meinem ganzen Wesen […] mit meinem Wesen, das zu Deutschland eine Beziehung hat wie ein Atemzug zum Körper, aus dem er kommt […] Ich frage nicht, wie richtig ist dieser Krieg. Ich weiß nur, er ist.[5]

Diese Stimmung findet ihren Ausdruck auch in einem Brief des prominenten Philosophen und Soziologen Georg Simmel(1) vom 9. August:

Alles, was ich bisher an Erschütterndem erlebt habe, ist dünn u. schmal dagegen, persönliche Schicksale sind überhaupt nicht in einem Atem damit zu nennen. Aber ich glaube, dass es zu einer Kraftentfaltung des Volkes kommen wird, wie die Weltgeschichte sie noch nicht erlebt hat.[6]

Das 1. Posensche Feldartillerie-Regiment Nr. 20 gehörte zu den sogenannten 1-A-Truppen, also Kampfeinheiten »mit hervorragendem Ausbildungsstand und guter Kampfbewährung«.[7] Die Offiziere kamen aus der Oberschicht von Stadt und Provinz Posen. Zahlreiche Freiwillige waren Abiturienten der örtlichen Gymnasien, aber es waren auch ganz andere Lebenswege vertreten. Manche mögen den Ausspruch gekannt haben, der oft Friedrich dem Großen zugeschriebenen wird: Die preußische Feldartillerie sei die »ultima ratio regis« (das letzte Mittel des Königs).

EKa wurde am 17. September zu seinem Regiment an der Westfront abkommandiert. Dieses gehörte zum Heeresteil, der zwischen dem 21. und 24. September 1914 die Höhen der Maas südlich von Verdun stürmte. Unmittelbar danach brachten die Franzosen die Deutschen auf dem rechten Maas-Ufer zum Stehen und begannen so den Stellungskrieg. Abgesehen vom Weihnachtsurlaub 1915 bei seiner Familie in Posen kämpfte Kantorowicz an dieser Front vom September 1914 bis zum April 1916, als er mit unklarer Diagnose in das Lazarett in Fürstenfeldbruck eingeliefert wurde. Nach einigen Tagen der Erholung wurde er einer Reserve-Einheit in Posen zugeteilt und im Sommer wieder an die Maas gesandt. Sein Kampfeinsatz an der Westfront endete mit seiner Verwundung in der Schlacht von Verdun.

Kantorowicz wurde mehrfach befördert. Er trat als einfacher Soldat in die Armee ein und wurde dann zum Gefreiten, zum Unteroffizier und im Oktober 1915 zum Vizewachtmeister befördert. Ein Soldat, der mit ihm kämpfte, sagte 1978 über ihn: »Sein militärisches Verhalten und sein Mut waren bestens bekannt.«[8] Im Juni 1915 erhielt er das Eiserne Kreuz 2. Klasse. Auf einem an der Front im März 1916 entstandenen Photo ist er mit einer im Mund baumelnden Zigarette und dem Ordensband zu sehen (Abb. 8).

Abb. 8 Kantorowicz an der Westfront im März 1916. Er trägt das Ordensband des Eisernen Kreuzes 2. Klasse (Archiv Dr. Eckhart Grünewald(4), Frankfurt am Main).

Unlängst wurden Briefe gefunden, die Kantorowicz an seine Eltern in Posen sandte. Sie zeigen uns EKa nicht nur im Einsatz, sondern lassen uns auch an seinen Gedanken während des Kriegs aus erster Hand teilhaben.[9] Am 20. Oktober 1914 berichtet er enthusiastisch von seiner Situation »in Feuerstellung«. Seine Einheit befand sich hinter der Infanterie in den Schützengräben. Jeden Moment hatte man schießbereit zu sein. Während der ganzen Nacht wurde auf beiden Seiten gefeuert. Die Franzosen schossen Signalraketen ab, und der Kommandeur von EKas Einheit wurde schwer verletzt. Zum ersten Mal war er unter Beschuss, aber – wie er berichtete – spürte er keine Gefahr für sich selbst und fand »das Gefecht […] sehr interessant«.

Ein Jahr später, am 12. Oktober 1915, schrieb er, wie »froh« und stolz er angesichts seiner Beförderung zum Vizewachtmeister sei – umso mehr, als er der einzige Freiwillige in seiner Einheit war, dem diese Beförderung zuteil geworden war. Nun durfte er Portepee und Säbel tragen. Zwar gehörte dazu auch die Pflicht, die Kameraden auf ein Fass Bier einzuladen (»Der Scherz wird nicht ganz billig sein.«). Aber er wäre schon sehr enttäuscht gewesen, wenn er nach dem vollen Dienstjahr nicht zum Vizewachtmeister befördert worden wäre.

Den Soldaten wurden regelmäßig Ruhetage gewährt, über die EKas Briefe ebenfalls neue Aufschlüsse geben. So schrieb er etwa immer wieder nach Hause, um Extra-Rationen an Essen und Alkoholika aus dem Hause Kantorowicz zu erbitten. Dazu gehörten Wurst, Schinken, Sardellenpaste, aber eben auch »Podbipięta« (der »Altpolnische Reiterlikör« der Fa. Kantorowicz), Rum und Brandy (Abb. 9).

Abb. 9 »Likör im Felde«: Eine Feldpostkarte aus dem Jahr 1915 samt Annonce der Fa. Hartwig(16) Kantorowicz (Archiv Dr. Eckhart Grünewald(5), Frankfurt am Main).

Dies alles war jedoch nicht nur für ihn selbst gedacht, sondern auch für die Offiziere der Einheit, mit denen die Soldaten hinter den Gefechtslinien plauderten und die jeden Tag nachhakten, wann denn endlich wieder diese wunderbaren Pakete einträfen. Wie erwähnt, blieb Kantorowicz auch Zeit fürs Lesen. Im Juli 1915 erbat er sich englische Bücher sowie ein kleines Wörterbuch und die Horaz-Oden auf Latein und in Übersetzung. Während der Ruhetage konnte er ins ca. 80 Kilometer von der Front entfernte Metz fahren, einkaufen (wovon er nach Hause berichtete) und diverses anderes tun (wovon er nicht berichtete).

Am 5. Juli 1916 wurde Kantorowicz zu einem Feldartillerie-Regiment versetzt, das heftig in die Schlacht von Verdun involviert war. Die Kämpfe dauerten bereits mehrere Monate an und hatten ein Blutbad angerichtet: Zehntausende waren gefallen und viele weitere verwundet. EKa befand sich sofort mitten im Geschehen. Am 8. Juli kritzelte er »im Felde« mit Bleistift eine Nachricht an seine Familie – er habe ein paar »dolle Tage« [sic] hinter sich. Seine Kompanie war um zehn Uhr nachts in Marsch gesetzt worden. Um zwei Uhr morgens wurde in einem Wald Halt gemacht, um dort bis sechs Uhr morgens zu ruhen. Mitten im Dreck döste er eine halbe Stunde, musste dann aber weitermarschieren, um ein anderes Feldlager zu finden. Später erhielt ihre Kompanie den Befehl, bis abends die Gefechtsposition zu erreichen. Das Wetter gab seinen »Segen in Gestalt einiger Wolkenbrüche«, gegen die EKas Regenmantel wahrlich keinen Schutz bot. Nie hatte er, schrieb er, Soldaten so feige und Unteroffiziere so hilflos gesehen (wenngleich er zugab, dass es für die meisten ihre »Feuertaufe« gewesen sei). Was ihn betraf, war er froh, sich seine Reputation erhalten und von Anfang an dem Kugelhagel gegenüber gleichgültig gefühlt zu haben. Kaltblütig setzte er hinzu:

Was ich bisher für Krieg gehalten hatte, war [dagegen] nur ein kleines Kaisermanöver. Es gefällt mir aber sehr gut.

Am 17. Juli beantwortete er die Ermahnung seines Vaters, nicht »gleichgültig« zu sein, mit dem Hinweis, man solle das nicht mit Unverfrorenheit verwechseln. Im Gefecht gebe es einfach Momente, die man nur mit Gleichgültigkeit überstehen könne. In seinem früheren Einsatzgebiet (Dompierre, Combres-Höhe) seien die Kämpfe schwerer gewesen; dafür sei jetzt das Terrain furchtbar. Er hoffe, bald vier Ruhetage lang nach Metz reisen zu können. So weit sollte es jedoch nicht kommen. Niemand kann die Geschichte seiner Verwundung am 21. Juli besser in Worte kleiden als er selbst in seinem Brief vom Folgetag: