Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Thriller im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

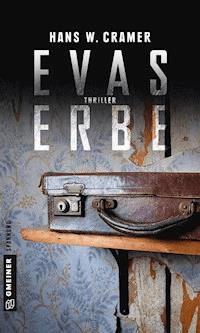

Der Dortmunder Arzt, Dr. Michael Beyer, ist überrascht, als ihm ein eigenartiges Erbe zuteilwird. Eine Patientin hat ihm allerhand Plunder auf ihrem Dachboden hinterlassen und dazu einen Brief mit einem vermeintlich gefährlichen Auftrag. Dem soll er sich mit der Enkelin der Verstorbenen, Eva Maybaum, stellen. Gemeinsam wagen sich die zwei an die Lösung des Rätsels, dessen Ursprung in den 1970er Jahren liegt. Aber je weiter sie sich der Wahrheit nähern, desto gefährlicher wird ihre Recherche …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 400

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hans W. Cramer

Evas Erbe

Thriller

Zum Buch

Gefährliches Erbe Der Dortmunder Gynäkologe Dr. Michael Beyer staunt nicht schlecht, als er im Testament seiner Patientin, Margit Hook, bedacht wird. Noch verblüffter ist er jedoch über das Erbe selbst: allerhand Plunder von ihrem Dachboden und ein rätselhafter Brief. Dieser enthält eine vermeintlich gefährliche Aufgabe, die er nur gemeinsam mit der Enkelin der Verstorbenen, Eva Maybaum, lösen kann. Der geerbte Plunder entpuppt sich als ein Sammelsurium versteckter Spuren und Hinweise, denen sie gemeinsam nachgehen. Und schon bald müssen die beiden erkennen, dass zwischen einem Banküberfall in den 1970er Jahren in Frankfurt und dem mysteriösen Autounfall von Evas Vater 1985 in Marburg ein Zusammenhang besteht. Doch je mehr Geheimnisse die beiden aufdecken, desto brutaler schlägt ein unbekannter Gegenspieler zurück …

Dr. Hans W. Cramer, geboren in Gummersbach im Bergischen Land, verbrachte einen Teil seiner Facharztausbildung zum Frauenarzt in Dortmund, dem Ausgangspunkt des vorliegenden Thrillers. 1992 gründete er eine eigene Praxis im Bergischen, wo er mit seiner Familie lebt. Das Schreiben von Kriminalromanen und das Reisen, vor allem nach Griechenland, sind neben seinem Beruf seit Jahren seine zwei wichtigsten Leidenschaften.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Spinnenbiss (2017)

Wer Sünde sät (2016)

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2018

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung: Julia Franze

E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © barneyboogles/fotolia.com

ISBN 978-3-8392-5608-4

Widmung

Für Barbara

Prolog

Herbst 1970

Die Scheinwerfer des alten zerbeulten Kadetts durchschnitten mit gelblichem Licht die Dunkelheit der Straße und ließen die Bäume und Büsche am Straßenrand nur schemenhaft erkennen, bevor sie erneut in der Schwärze verschwanden. Die drei Männer in dem Wagen waren auf dem Weg zu ihrem Treffpunkt. Um diese Uhrzeit war kein anderes Auto auf der ohnehin einsamen Verbindung zwischen Oberursel im Taunus und dem Weiler Sandplacken unterwegs.

»Hier muss es sein!« Karl-Heinz Tönner, aufgrund seiner Leibesfülle »Tonne« genannt, deutete aufgeregt mit seiner kleinen Taschenlampe auf eine bestimmte Stelle der Straßenkarte, die auf seinem Schoß lag. »Gleich kommt die scharfe Rechtskurve, fast 180 Grad. Und dahinter geht es direkt links auf einen Waldweg.«

»Ich weiß, Tonne, ich kenn mich hier aus, nerv nicht!« Der Mann, der sichtlich nervös den Wagen steuerte, hieß Friedrich König. Er war hager, hatte fettige Haare und einen unruhigen Blick, der ständig zwischen dem Außenspiegel und der Straße hin- und herwechselte.

Der Dritte saß auf dem Beifahrersitz. Berthold Fischer war der stillste der drei Männer. Er kauerte in sich zusammengesunken, tief in seinen Parka gehüllt, der ihm offensichtlich zu groß war. Vor sich hin stierend kaute er auf seiner Unterlippe und schwieg. Er hätte jetzt gern geraucht, und seine Hand zuckte sicherlich zum zehnten Mal zu seinem Zigarettenetui in der Hemdtasche, aber er wusste genau, dass Freddie das nicht mochte, also riss er sich zusammen. Auch ihm war eine gewisse Nervosität anzumerken. Immer wieder atmete er tief durch, als wollte er sich beruhigen, ohne dass es ihm wirklich gelang.

»Mensch, Bertie! Was ist los?«, tönte es jetzt erneut von hinten. »Freddie, kannst du mal bitte Herrn Miesepeter Fischer erklären, was hier abgeht? Wir sind gleich reich, und zwar richtig! Ich kann’s nicht fassen, dass die beiden uns 50 Prozent zugesagt haben.«

»Ist ja gut, Tonne, halt einfach den Rand!«, maulte Freddie und fand dann den Waldweg, der links von der Straße abging. Nach etwa 100 Metern hielt er an. Er schaltete die Scheinwerfer und den Motor aus.

»So, Männer«, sagte Freddie, »ist alles klar? Bertie, du hast das Geld? Tonne, nur die kleine Taschenlampe! So haben’s die beiden unmissverständlich verlangt, okay?«

Die anderen nickten stumm.

Die drei Männer stiegen aus und wurden sofort von tiefster Dunkelheit eingehüllt.

Es war 2.43 Uhr, Freitag, der 16. Oktober 1970.

Nebeneinander gingen sie vom Weg aus nach rechts in den Wald. Es war still, nicht einmal das Rascheln eines Tieres konnte man hören. Der Wind, der am Nachmittag noch heftig geweht hatte, war abgeflaut, der Mond schon lange hinter den weiten Hügelketten untergegangen. Nur ein paar Sterne glitzerten durch die hohen Baumgipfel, erhellten aber kaum ihre Schritte. Der schwache Lichtkegel ihrer kleinen Lampe beschien nur den unmittelbar vor ihnen liegenden Boden.

Nach etwa fünf Minuten, die die Männer schweigend und immer wieder stolpernd in die gleiche Richtung gegangen waren, blieb Friedrich König stehen. »Gib mir mal die Taschenlampe, Tonne! Eigentlich müssten sie jetzt wenige Meter vor uns sein.« Er leuchtete in den Wald hinein und schaltete das Licht aus. Stille.

Nach etwa zehn Sekunden flammte plötzlich ein wesentlich stärkeres Licht vor ihnen auf und blendete den Männern direkt in die Augen. »Seid ihr allein?«, fragte eine Stimme hinter der Lampe.

»Ja klar! Was für eine Frage!«, antwortete Freddie.

»Kommt langsam näher, legt den Koffer mit dem Geld hier auf diesen Baumstumpf.« Wieder die Stimme hinter der Lampe. Sehen konnten die drei jedoch noch immer nichts.

Berthold fiel auf, wie jung der Sprecher war. Er konnte höchstens 25 sein. Außerdem schwang in den Worten eine spürbare Anspannung mit. Warum?, fragte er sich. Er hatte ja nun wirklich nicht viel auf dem Kasten, aber Stimmungen und Gefühle einschätzen, Spannungen erkennen und Schwingungen wahrnehmen, das hatte er schon als Kind beherrscht. Später hatte ihn diese Begabung nicht nur einmal vor dem sicheren Einfahren bewahrt, weil er in allerletzter Sekunde eine Gefahr erkannt hatte.

»Freddie! Bist du dir sicher mit den beiden? Ich meine, irgendwie gefällt mir das Ganze nicht. Warum zeigen die sich nicht? Einen der beiden kennen wir doch angeblich ganz gut, außerdem ist es ’ne einfache Übergabe. Weshalb muss sie also hier stattfinden?«

»Schnauze, Bertie! Das ist alles so abgesprochen«, zischte Friedrich nur. »Leg jetzt endlich den Koffer da hin und mach ihn auf!«

Berthold tat, was sein Freund ihm sagte, und trat danach wieder einige Schritte zurück. Er zitterte mittlerweile am ganzen Körper. Die Wahl des Ortes, an dem die Geldübergabe stattfinden sollte, hatte ihn von Anfang an irritiert. Aber vielleicht wollten die beiden Auftraggeber ganz auf Nummer sicher gehen. Und dann war da noch dieser ominöse zweite Mann. Den kannte keiner von ihnen. Wahrscheinlich sollte das auch so bleiben, daher diese Geheimnistuerei. Na ja, ihm war’s gleich, aber das mulmige Gefühl in der Magengegend blieb.

Die Lampe schien jetzt auf den geöffneten Koffer, eine Hand war zu erkennen. Sie durchwühlte den Inhalt, zählte grob und oberflächlich das darin befindliche Geld und verschwand wieder.

Erneut blendete das nervige Licht den drei Männern in die angespannten Gesichter.

Es war still, keiner sagte mehr etwas.

»Was ist denn …«, versuchte Karl-Heinz Tönner die bedrückende Situation schließlich zu beenden. Weiter kam er nicht mehr, denn ein Plopp, wie beim Öffnen einer übergroßen Sektflasche, unterbrach seinen Satz.

Dann ein zweiter Plopp. Berthold Fischer registrierte aus den Augenwinkeln, dass Tonne zusammenbrach und direkt danach auch Freddie. Er sah das zwar alles, verstand es aber nicht. Im selben Moment ertönte ein dritter Plopp, und Berthold bekam einen ungeheuren Schlag gegen seine linke Brust, der ihn von den Füßen riss. Er bekam keine Luft mehr, verspürte aber keinen Schmerz. Die Befehle an seine Muskeln, sich zu bewegen, verhallten im Nirwana. Gleichzeitig bemerkte er, wie sich eine große Ruhe in ihm ausbreitete.

Irgendetwas ist hier gründlich schiefgegangen, dachte er noch lakonisch und wunderte sich, dass das Licht der Lampe immer dunkler wurde und die Stille immer stiller.

Dann war da nichts mehr.

1. Kapitel

Mai 2011

Es gab einige Dinge, die ich überhaupt nicht ausstehen konnte: Dazu gehörten Fertiggerichte, Lügen und lange Wochenenden, an denen ich nichts vorhatte. Genauso eines hatte ich jetzt gerade wieder hinter mir. Sobald ich am Freitagmittag meine Frauenarztpraxis verließ und mich auf den Heimweg von Dortmund-Aplerbeck nach Dortmund-Berghofen machte, wo ich in einer modernen Doppelhaushälfte lebte, ergriffen mich die ersten melancholischen Gedanken. Nicht selten wurde daraus ein ausgewachsener Wochenendblues, wenn ich nicht etwas fand, mit dem ich mich ablenken konnte.

Grund dafür war der nun schon zwei Jahre zurückliegende Tod meiner Frau Susanne, die von einem schrecklich aggressiven Gehirntumor innerhalb eines Jahres aus meinem Leben gerissen worden war.

So fiel es mir an diesem Montag schwer, mich aus dem Bett, unter die Dusche und in die Küche zu quälen, da ich mir am gestrigen Abend wohl doch wieder zwei Gläser eines guten Pfälzer Rieslings zu viel gegönnt hatte. Matthias, mein 18-jähriger Sohn, schlief noch, was ich voller Neid, aber auch mit viel Verständnis zur Kenntnis nahm. Er steckte mitten im Abitur, hatte keinen Unterricht mehr und lernte ab und zu für seine Klausuren, die in wenigen Tagen beginnen sollten. Unser Verhältnis war nach dem Tod seiner Mutter schwieriger geworden. Er hatte seine eigene Art, mit der Trauer fertigzuwerden, die ihn mindestens so sehr quälte wie mich. Vielleicht war es altersentsprechend, dass er versuchte, alles durch eine Coolness zu übertünchen, die mich allerdings manchmal zur Weißglut brachte. Dazu kam – ebenfalls altersgerecht – die Meinung, er wäre mit seinen 18 Lenzen erwachsen und reif genug, alle Entscheidungen selbstständig fällen zu können. Nur blieb dabei die Kommunikation zwischen uns, die wir beide in unserer Trauer dringend gebraucht hätten, ziemlich auf der Strecke.

An diesem Morgen standen die Vorzeichen günstig, dass es trotz des kleinen Katers ein schöner Tag werden könnte. Die Sonne schien strahlend vom Himmel, kein einziges Wölkchen war zu sehen und die trockene Luft hatte sich bereits jetzt um halb acht Uhr morgens auf 14 Grad erwärmt. Ich stieg in meinen alten Golf GTI, der mich nun schon seit der Praxisgründung 1995 begleitete und mich immer wieder an die Zeiten erinnerte, als ich noch Spaß am schnellen Fahren hatte. Jetzt tat er nur noch treu seinen pflichtmäßigen Transportdienst, wenn auch mit einem viel zu hohen Benzinverbrauch.

Ich kurbelte das Fenster herunter, schaltete mein altes Alpine-Radio an und genoss die kühle, klare Luft des Morgens. Auf dem Weg vom Sommerbergweg zur Wittbräucker Straße nach Aplerbeck versuchte ich, mir den Terminplan für heute ins Gedächtnis zu rufen. Soweit ich mich erinnerte, waren an diesem Montag fünf Schwangerschaftsvorsorgen, drei Krebsnachsorgen, dazu etliche Krebsvorsorgen und Routineuntersuchungen vorgesehen. Keine komplizierten Sachen, aber an einem Montag wusste man nie, wer als Notfall aus dem Wochenende kam und noch dringend zwischendurch behandelt werden musste.

Ich stellte den Wagen auf den für mich reservierten Parkplatz gegenüber der Marktapotheke ab und betrat das Gebäude, in dem sich meine Praxis im ersten Stock befand. Ich kann nicht leugnen, dass mich das Schild am Eingang immer wieder mit Stolz erfüllte, war es doch schon früh in meiner Studentenzeit ein Traum gewesen, einmal eine eigene, gut gehende Praxis zu besitzen:

»Dr. med. Michael Beyer

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe«

Das war ich nun und an diesem Montagmorgen ahnte ich nicht, dass sich ab dem heutigen Tag mein Leben grundlegend ändern sollte.

Martina Kuhlmann, meine erste Kraft und nunmehr seit 25 Jahren Arzthelferin – seit Neuestem hieß das »Medizinische Fachangestellte«, aber daran würde ich mich wohl nie gewöhnen können – begrüßte mich mit den Worten, die ich schon seit 16 Jahren fast jeden Montagmorgen von ihr zu hören bekam: »Da sind Sie ja endlich, Herr Doktor! Guten Morgen. Hatten Sie wenigstens ein schönes Wochenende? Also bei mir war wieder die Hölle los. Sie glauben nicht, was sich mein Thomas diesmal geleistet hat …«

Ich ignorierte die letzten Sätze, da ich diese Klagen über ihren Ehemann zur Genüge kannte, aber gleichzeitig wusste, dass die beiden sich inniglich liebten und nicht ohne einander konnten. »Guten Morgen, Martina. Was gibt’s Neues? In der Praxis, meine ich«, fügte ich noch lächelnd hinzu. »Ist unsere fleißige Nicole denn auch schon da?«

Nicole Hohendahl war die Zweite im Bunde, 28 Jahre alt, sehr hübsch mit ihren langen dunkelblonden Haaren und den ausdrucksstarken blauen Augen, die sie geschickt in der Männerwelt Dortmunds einzusetzen wusste. Ihr fehlte es ein wenig an Zuverlässigkeit, was ich bedauerte, da sie mit ihrer frechen, fröhlichen Art viel frischen Wind in die Praxis gebracht hatte.

»Sie hat gerade angerufen. Kommt wohl etwas später. Sie murmelte was von Migräne. Na ja, Sie wissen schon, Herr Doktor, es ist halt Montagmorgen. Ach so, ja, und dann hab ich hier einen Brief aus der Samstagspost, der recht wichtig aussieht. Vielleicht nehmen Sie ihn gleich mit?«

Sie reichte mir einen Umschlag mit dem offiziellen Aufdruck des Amtsgerichtes Schwerte, unserer südlichen Nachbarstadt.

Ich nahm das Kuvert mit in mein Sprechzimmer, zog mich um und kümmerte mich zunächst um die ersten Patientinnen, die bereits warteten.

Zwei Stunden und etliche Patientinnen später war das Wartezimmer plötzlich leer, und ich schaute verwundert auf den elektronischen Terminplaner in meinem PC. Eigentlich hätte jetzt Frau Margit Hook einen Krebsnachsorgetermin gehabt, war aber offensichtlich nicht gekommen. Sehr ungewöhnlich.

Die 83-jährige Patientin kam seit 1996 regelmäßig zu mir, hatte einen schlimmen Eierstockkrebs überstanden und war danach erst recht pünktlich zu jeder Nachsorge erschienen. Hoffentlich ist da nichts passiert, dachte ich und lächelte in Gedanken an die nette alte Dame.

Anfangs war sie eher zurückhaltend und skeptisch gewesen. Ich hatte es auf mein relativ junges Alter geschoben. Wie so viele ältere Frauen traute sie sicher einem reiferen Arzt mehr medizinische Kompetenz zu als einem Newcomer, der gerade erst seinen Facharzt absolviert hatte.

Dennoch fragte sie mich bereits nach den ersten Praxisbesuchen über meine familiären Verhältnisse aus, ohne zu begründen, warum sie das so brennend interessierte. Altersneugierde gepaart mit einer beginnenden Schrulligkeit, hatte ich mir das damals erklärt.

Bald schon hatte ich gemerkt, dass da noch etwas anderes war, etwas ganz Persönliches, das sie zu dieser Mischung aus Neugierde auf der einen und Zurückhaltung auf der anderen Seite trieb. Ich hatte nie herausgefunden, was es war.

Später, als wir vertrauter miteinander waren und auch mal der ein oder andere Scherz zwischen uns wechselte, fragte ich sie danach, aber sie gab nur sehr ausweichende Antworten, mit denen ich nichts anfangen konnte.

Jedenfalls hatte ich jetzt etwas Zeit, holte mir einen Kaffee aus der Küche, setzte mich an meinen Schreibtisch und öffnete den Brief aus Schwerte.

Das Amtsgericht, in diesem Fall das Nachlassgericht, lud mich ein zu einer Testamentseröffnung von, das war ja ein Ding, meiner Patientin Margit Hook. Gerade hatte ich noch an sie gedacht und jetzt das. Bei ihrem letzten Besuch war sie noch gut beieinander gewesen, auch die internistischen Werte, die sie mir regelmäßig von ihrem Hausarzt mitbrachte, waren perfekt. Der Diabetes war prima eingestellt, das EKG in Ordnung, die sonstigen Blutwerte zeigten keinerlei Auffälligkeiten.

Aber in diesem Alter muss man wohl jederzeit mit allem rechnen. Nur, was sollte ich bei ihrer Testamentseröffnung? Manchmal hörte man ja von solchen Fällen, dass ein sehr dankbarer Patient seinem Arzt etwas hinterlassen hatte, aber ich hatte das noch nie erlebt und konnte mir das auch eher bei einem Hausarzt als bei einem Facharzt vorstellen.

Ich bat Nicole Hohendahl, die mittlerweile eingetroffen war, mir die Zeitungen der letzten Tage aus dem Bereich Schwerte und dem Ort Ergste auf der anderen Ruhrseite zu besorgen, in dem Frau Hook gewohnt hatte.

Man sah Nicole die kurze Nacht an, aber fleißig, wie sie war, zog sie los, ohne zu murren.

In den Ruhr-Nachrichten vom Donnerstag fand ich schließlich die Todesanzeige:

Im hohen Alter von 83 Jahren ist gestern meine liebe Großmutter, Frau Margit Hook, geb. Fischer, unerwartet verschieden. Die Trauerfeier findet im kleinen Kreis statt. Von Beileidsbekundungen am Grab bitte ich abzusehen.

Eva Maybaum

Na, das war mal kurz und knapp, dachte ich. Kein Datum, kein Friedhof, nichts. Frau Hook hatte mir einmal erzählt, sie habe nur noch eine Enkelin, keine Kinder, keine Geschwister. Und einen Freund und Nachbarn, der ihr im Garten und im Haus helfe. Sonst hatte sie recht einsam und zurückgezogen in ihrem Haus in Ergste gelebt.

Der Termin im Amtsgericht Schwerte war auf den kommenden Mittwoch, 14 Uhr, gesetzt. Ist ja richtig arztfreundlich, dachte ich und widmete mich wieder meinen nächsten Patientinnen.

2. Kapitel

Eva Maybaum ging es hundsmiserabel. An diesem Montagmorgen war sie nur kurz in ihre Jeans und einen dünnen Pullover geschlüpft, um schräg gegenüber ihrer Wohnung im »Café Vetter« zwei Brötchen zu kaufen. Doch selbst dieser kurze Weg durch die Reitgasse in Marburg brachte sie zum Schwitzen. Schnaufend erklomm sie die Hintertreppe zu ihrer Wohnung über dem Optikerladen, öffnete die Wohnungstür und ließ sich vollkommen fertig auf ihr Sofa fallen. Eine solche Sommergrippe hatte sie noch nie erwischt. Fieber, ein hartnäckiger Husten und schreckliche Gliederschmerzen quälten sie jetzt schon zehn Tage, und es wollte trotz Aspirin und ähnlicher Glücksbringer nicht besser werden. Sie war noch bis Ende dieser Woche krankgeschrieben und ihr Chef, Xaver Leopolt »mit t!«, wie er immer betonte, hatte ihr mitfühlend gute Besserung gewünscht. In seiner Buchhandlung »Leopolt« arbeitete Eva nun seit acht Jahren, und sie hatten mittlerweile ein richtig gutes Verhältnis entwickelt. Er wusste, dass es ihr wirklich schlecht ging, wenn sie sich so lange krankschreiben ließ.

Nach der Anstrengung des kleinen Einkaufs konnte sie die Brötchen nur leider vergessen. Der Hunger, den sie noch vor 20 Minuten verspürt hatte, war wie weggeblasen. Sie wollte nur noch hier liegen und endlich gesund werden.

Sicherlich war es ihrer Erkältung nicht gerade zuträglich gewesen, dass sie wegen des plötzlichen Todes ihrer Großmutter letzte Woche nach Schwerte gefahren war.

Ohne jedes Vorzeichen war sie einfach gegangen. Wie traurig! Damit war auch ihre letzte Verwandte nicht mehr da. Evas Mutter war bei ihrer Geburt und ihr Vater 1985 bei einem seltsamen Autounfall verstorben. Geschwister hatte sie keine und von Tanten und Onkel hatte sie nie etwas gehört. Eva versuchte, die Erinnerungen, die sich sofort wieder in ihr Bewusstsein schieben wollten, zu verdrängen. Doch wie schon so oft, waren sie stärker.

Erinnerungen an den Tag, als sie, die zwölfjährige Eva, aus der Schule kam und den Hof der kleinen Kfz-Werkstatt ihres Vaters voller Polizeiwagen vorfand. Ein halbes Dutzend Männer in Uniformen standen betreten neben ihren Autos und warteten schweigend, bis Eva näher gekommen war. Auf diesem kurzen Stück von der Straßenecke bis nach Hause hatte sie alle Ängste durchgemacht, zu denen sie damals fähig war: Angefangen von Einbrechern, die alles gestohlen hatten, über einen Unfall ihres Vaters, bei dem er schwer verletzt worden war, bis hin zu der fürchterlichen Vorstellung, dass ihre Oma gestorben sein könnte. Das Herz schlug ihr wild bis in den Hals, wo sich rote Flecken bildeten, ihre Knie wurden wackelig wie Pudding, und sie schaffte es kaum bis zum ersten der grünen VW Passats, vor dem ein freundlicher, aber ernst blickender älterer Polizist sie leicht am Arm nahm und mit ihr zu dem Mäuerchen ging, das den Hof begrenzte. Sie setzten sich, und was der Polizist ihr dann eröffnete, wäre nie im Bereich der vorstellbaren Möglichkeiten gewesen: Ihr Vater war bei einer Probefahrt auf gerader Landstraße zwischen Marburg und Kirchhain auf der Höhe von Großseelheim ohne erkennbaren Grund von der Straße abgekommen und in den Graben gefahren. Der Wagen hatte sich mehrfach auf dem angrenzenden Feld überschlagen und war in Flammen aufgegangen. Gerd Maybaum war noch am Unfallort gestorben.

Eva schüttelte ihren Kopf, was die Schmerzen zwar verstärkte, aber die Erinnerungen verblassen ließ. Sie nahm die Post vom Couchtisch, die sie gerade aus ihrem Briefkasten mit nach oben genommen hatte, und blätterte gedankenverloren durch die Briefe.

Eigenartig: ein offizielles Schreiben vom Amtsgericht Schwerte. Sie hatte letzte Woche doch alles geregelt: Die Beerdigung war schnell anberaumt worden und hatte auf dem evangelischen Friedhof in Ergste stattgefunden. Klein, aber feierlich und auch sehr persönlich, da der Pfarrer Oma offenbar gut gekannt hatte. Außer einigen Damen aus der Gemeinde war nur der etwas schrullige Nachbar und Freund ihrer Großmutter dabei gewesen. Richtig: Thiel war der Name des Faktotums, der schon ewig neben ihrer Oma wohnte.

Auf eine Obduktion war wegen des hohen Alters verzichtet worden, obwohl die Todesursache nicht so ganz klar war. Aber der Hausarzt hatte von plötzlichem Herzversagen gesprochen und einem gnädigen Tod ohne Leiden, und damit war das Thema erledigt gewesen. Um den Verkauf des Hauses wollte Eva sich später kümmern, wenn es ihr wieder besser ging, und so hatte sie den Haustürschlüssel Herrn Thiel geben wollen, der aber schon einen hatte. Für den Notfall, wie er sich ausdrückte. Also was sollte dann dieses Schreiben?

Neugierig öffnete sie den Brief und erfuhr, dass sich ein Rechtsanwalt Schneider beim Amtsgericht gemeldet hatte, der ein Testament ihrer Großmutter besaß. Dieses sollte am kommenden Mittwoch im Rathaus Schwerte eröffnet werden. Sie müsste zwar nicht erscheinen, es wäre aber in ihrem Interesse sinnvoll, wenn sie käme.

*

An dem betreffenden Mittwoch öffnete ich kurz vor 14 Uhr mit gemischten Gefühlen die große alte Eingangstür des Schwerter Rathauses. Einerseits war ich gespannt, was mich hier erwartete, anderseits störte mich der Termin in meiner Routine, die mir zum kleinen Helfer in meiner Trauerarbeit geworden war. Außerplanmäßige Ereignisse verabscheute ich zutiefst, aber auch damit umzugehen, musste ich langsam mal wieder lernen.

Ich trug eine blaue Jeans, ein braunes T-Shirt und ein helles Sportsakko. Vielleicht nicht gerade angemessen für diesen Anlass, überlegte ich plötzlich verunsichert, aber nun war es zu spät. An der Information fragte ich mich zu dem entsprechenden Zimmer durch und klopfte schließlich im ersten Stock an eine Tür, deren Schild den dahinterliegenden Raum mit »Nachlassangelegenheiten« betitelte. Nach einem gedämpften »Herein!« trat ich ein und wurde von einer Vorzimmerdame freundlich begrüßt. Nachdem ich mich vorgestellt und bestätigt hatte, dass ich mich ausweisen könnte, führte sie mich in ein Nebenzimmer, in dem ein großer Tisch stand, an dem bereits ein Mann und eine Frau Platz genommen hatten. Der Mann war in den Fünfzigern und stellte sich als Richter Helmut Kortmann vor. Die attraktive Frau, Ende 30, wie ich schätzte, saß mit rot geränderten Augen und triefender Nase neben ihm. Die trauernde Enkelin, überlegte ich und ging als Erstes auf sie zu, um ihr die Hand zu reichen.

»Entschuldigen Sie bitte! Ich möchte Sie nicht anstecken«, meinte sie schniefend. »Ich bin stark erkältet und gehöre eigentlich ins Bett. Herr Dr. Beyer, nehme ich an?«

»Richtig«, antwortete ich und zog meine ausgestreckte Hand zurück. »Zunächst einmal mein herzlichstes Beileid, und hoffentlich bald gute Besserung!«, fügte ich mit einem kleinen Lächeln hinzu.

Hiernach begrüßte ich den Richter und bekam den Platz gegenüber Eva Maybaum, wie sie mir vorgestellt wurde, zugewiesen.

Während Herr Kortmann die wohl üblichen, aber vollkommen überflüssigen Eingangsfloskeln von sich gab, musterte ich Eva Maybaum verstohlen. Sie machte einen ernsten, aber nicht erschütterten Eindruck. Ihre Haltung strahlte eine gesunde Selbstständigkeit und Dynamik aus. Die dichten blonden Haare fielen über die Schultern und umrahmten ein schmales Gesicht mit ausdruckstarken dunkelblauen Augen, wenn man von den erkältungsbedingten Veränderungen einmal absah. Die Nase war etwas groß, wohingegen ihre leicht geschminkten Lippen wunderbar geschwungen und ein wenig unsymmetrisch waren, was den Unterschied zwischen hübsch und schön ausmachte. Sie war schlank und gut durchtrainiert, soweit das durch das dunkle Kostüm zu erkennen war. Eva Maybaum gefiel mir, das konnte ich nicht leugnen. Aber wie immer, wenn ich eine Frau attraktiv fand, regte sich in meinem Hinterkopf eine warnende Stimme, die mir Vorhaltungen machte, wie ich so kurz nach dem Tod meiner geliebten Frau auch nur einen Blick auf das andere Geschlecht werfen könnte.

»Kommen wir also zum Nachlass Ihrer Frau Großmutter«, sagte gerade Herr Kortmann und lenkte so meine Aufmerksamkeit wieder auf das aktuelle Geschehen. »Nachdem ich Ihre Identität, Frau Eva Maybaum und Herr Dr. Michael Beyer, festgestellt habe, möchte ich Ihnen nun das Testament von Frau Margit Hook verlesen, verstorben letzte Woche Mittwoch. Das Testament wurde uns von Rechtsanwalt Axel Schneider am Donnerstag vorgelegt und ist nach eingehender Prüfung rechtsgültig. Der Text lautet wie folgt:

›In Vollbesitz meiner geistigen Kräfte vermache ich mein Haus und meinen gesamten Besitz meiner lieben Enkelin, Frau Eva Maybaum, wohnhaft in Marburg, Marktgasse 16. Davon ausgenommen ist nur all das, was sich auf meinem Dachboden als bewegliches Gut befindet. Diese Dinge vermache ich meinem lieben Arzt und Freund Herrn Dr. Michael Beyer aus Dortmund.‹«

Eva Maybaum und ich sahen uns vollkommen konsterniert an, und auch Herr Kortmann blickte von dem Schnellhefter mit dem Testament auf.

»So steht es hier«, sagte er fast entschuldigend. »Es kommen jetzt noch einige allgemeine Sätze, die Sie gerne später nachlesen können, sowie die Unterschrift der Zeugen.«

»Das ist ja eigenartig«, meinte Eva Maybaum. »Meine Großmutter hat mir nie erzählt, dass sich dort oben etwas von Wert befindet. Und ich kenne den Dachboden, da steht nur alter Plunder herum. Kisten, alte Schränke und Kommoden, sonst nichts. Das begreife ich nicht. Hatten Sie wirklich ein gutes Verhältnis zu ihr?« Sie blickte fragend, fast schon ein bisschen misstrauisch zu mir herüber.

»Absolut!«, erwiderte ich. »Wir kennen, entschuldigen Sie, kannten uns nun schon seit 1996 und waren fast mehr als nur Arzt und Patientin. Einen solchen, wie soll ich es sagen, Scherz, hätte sie sich nie erlaubt.«

»Nun, hier ist noch etwas, das vielleicht ein wenig Licht in die Sache bringt«, schaltete sich Herr Kortmann wieder ein. »Im Umschlag des Testaments lag ein verschlossener Brief von Frau Hook. Darauf steht: »Nur von Eva Maybaum und Dr. Beyer gemeinsam und ohne Anwesenheit Dritter zu öffnen«. Kortmann gab Eva einen weißen C6-Umschlag ohne Fenster, zuckte mit den Achseln und meinte: »Vielleicht klärt ja der Inhalt dieses Briefes einiges auf. Wie dem auch sei«, verstohlen blickte er auf seine Uhr, »meine Aufgabe ist hiermit wohl erledigt. Nehmen Sie, Frau Maybaum, das Erbe an?«

Wir bestätigten beide und standen auf.

»Alles Weitere wie die Umschreibung des Hauses et cetera ist dann Sache der Verwaltung. Einen Informationszettel über den genauen Gang der Dinge habe ich Ihnen hier beigelegt. Nochmals mein Beileid, Frau Maybaum, und alles Gute! Herr Dr. Beyer!«

Mit einem Kopfnicken in meine Richtung verabschiedete er sich und verschwand aus dem Sitzungsraum.

Eva und ich schauten uns an. Ein unwissender Beobachter hätte uns wahrscheinlich für ein verlegenes Paar vor dem ersten Rendezvous gehalten.

3. Kapitel

März 1970

Peter Krumbach war so aufgeregt wie vor seiner letzten Abiturprüfung, als er im Dämmerlicht des schwindenden Tages in die Frauenlobstraße in Frankfurt-Bockenheim einbog. Hoffentlich ging das hier besser aus als diese gewisse Prüfung, die ihm fast den Abschluss vermasselt hatte. Nur mit dem Wohlwollen seiner Lehrer hatte er letztendlich das Abitur geschafft und so die Möglichkeit bekommen, als Erster in seiner Familie ein Studium zu beginnen. Jetzt war er im dritten Semester BWL auf dem Campus Bockenheim. Aber das, was hier und heute passierte, war mindestens genauso unglaublich. Er war tatsächlich zum 60. Geburtstag von Sylvias Vater eingeladen. Theodor Osberghaus, Direktor der Privatbank Osberghaus in Frankfurt am Main! Sein zukünftiger Schwiegervater? Soweit wollte Peter nicht denken, aber die Vorstellung war einfach zu schön, um wahr zu sein.

Er hatte Sylvia vor einem halben Jahr auf einer Semesterparty in seinem Studentenwohnheim kennengelernt. Sie hatten beide etwas zu viel getrunken und auf der Tanzfläche, das heißt also irgendwo zwischen der Küche und dem Etagenflur, war er gestolpert und hatte sein Bier ganz klassisch in Sylvias Ausschnitt gekippt. Sie hatte aufgeschrien und ihn wüst beschimpft, aber wohl mehr vor Schreck als wegen ihres Ärgers, denn genauso heftig, wie sie ihn angeschrien hatte, saugten sich ihre Lippen an den seinen fest, und das gefühlte zehn Sekunden nach dem Bierunfall.

Sylvia war nun mal impulsiv, und Peter hatte nichts dagegen. Sie verbrachten immer mehr Zeit miteinander, gingen viel spazieren, ins Kino und öfter auch in sein Bett, wenn sein Zimmerkollege sie mal allein ließ. Sylvia war schlank, groß und permanent in Bewegung. Ständig sah Peter ihren blonden Pferdeschwanz, den sie meistens trug, von links nach rechts fliegen, und es verging kaum eine Minute, in der sie nicht über irgendetwas lachen musste. Peter mochte sie sehr und konnte sein Glück kaum fassen. Glück, von dem er in seinem bisherigen Leben nicht viel gehabt hatte. Sein Vater war, solange er denken konnte, Frührentner wegen irgendeiner Lungensache, und seine Mutter war an Krebs gestorben, als Peter gerade einmal zehn war. So lebte er zunächst mit seinem Vater in einer kleinen Dachgeschosswohnung in der Münchener Straße, wo sie es im Sommer vor Hitze kaum aushielten und im Winter die Kälte seinen Vater unablässig husten ließ. Jetzt besuchte er ihn regelmäßig einmal am Wochenende, denn die kleine Wohnung hatte Peter mittels fleißiger Kellnerei gegen ein halbes Zimmer im Wohnheim eintauschen können.

Und nun war er hier. Der schüchterne, etwas schmalbrüstige Peter Krumbach mit seinen dünnen, gescheitelten blonden Haaren war der Freund von Sylvia Osberghaus, der Tochter des Bankiers, der ihn heute zu seinem Geburtstag eingeladen hatte.

»Boh!«, entfuhr es ihm, als er durch das Gittertor auf die Villa der Familie Osberghaus zutrat. Ein teilweise mit Efeu umranktes Gebäude aus der Jugendstilzeit mit altem Baumbestand drumherum und einem großen Garten dahinter, wie Peter nach einem Blick links am Haus vorbei sehen konnte. Er stieg die Stufen zu der beachtlichen, doppelflügeligen Haustür hinauf, die sich in diesem Moment wie von Geisterhand öffnete. Von drinnen hörte er helles Frauenlachen, klingende Gläser und gedämpfte klassische Musik. Strahlendes Licht ergoss sich durch die Tür auf die Eingangstreppe. Beeindruckt und gleichzeitig verschüchtert trat Peter an der Haushälterin vorbei, die ihm die Tür aufhielt. In diesem Moment wollte ein Teil von ihm nichts anderes, als auf dem Absatz kehrtmachen und so schnell wie möglich in einer seiner Stammkneipen im Frankfurter Westend versacken. Der andere Teil jedoch witterte eine unglaubliche Chance, die er so schnell wohl nicht wiederbekommen würde: eine wunderbare Freundin mit einer reichen Familie und damit auch vielleicht für ihn ein Stückchen von diesem grandiosen Kuchen, der Reichtum und Wohlstand bedeutete. Sylvia riss ihn aus seinen Gedanken. Sie hatte ihn etwas verloren im Türrahmen stehen sehen, nahm ihn jetzt an die Hand und schob ihn Richtung Wohnzimmer.

»Komm! Meine Eltern wollen dich endlich kennenlernen!« Energisch lotste sie ihn an mehreren Paaren und Grüppchen vorbei. Peter kam sich total derangiert vor mit seinem alten Anzug, den er schon auf seinem Abiball getragen hatte und seinen unmodernen und auch nicht sehr gepflegten braunen Halbschuhen. Aber etwas anderes, einigermaßen Angemessenes hatte er nun mal nicht. Die Damen und Herren hier waren jedenfalls durchweg bestens gekleidet, auch wenn Peter keine Ahnung von Mode, Maßanzügen und Abendkleidern hatte. Teuer sah das alles auf jeden Fall aus. Mittlerweile waren sie im Wohnzimmer angekommen, wo Sylvia vor einem schwergewichtigen Mann in einem schwarzen Anzug, dezenter grauer Krawatte und einem goldenen Taschenuhrband, das lässig aus einer der Jackentaschen heraushing, stehen blieb.

»Peter, das ist mein Vater. Papa, das ist Peter Krumbach, ein Kommilitone – und mein Freund!«, fügte sie grinsend hinzu.

»Sehr erfreut, junger Mann!«, sagte Theodor Osberghaus. »Schön, Sie einmal kennenzulernen. Sylvi hat schon eine Menge von Ihnen erzählt, scheinen ja mächtig Eindruck auf sie gemacht zu haben. Ich hatte Sie mir daher etwas kräftiger vorgestellt.« Sein dröhnendes Lachen gab Peter die Chance, sich einen Moment von dieser Unverschämtheit zu erholen.

»Ich freue mich auch, Sie kennenzulernen. Meine herzlichen Glückwünsche zu Ihrem 70. Geburtstag!«, wobei er die »70« betont langsam und laut aussprach, dabei aber freundlich lächelte.

Ringsum waren die Gespräche verstummt, alle schauten betreten in ihre Gläser oder auf die jeweiligen Schuhspitzen. Die Gesichtsfarbe des Bankdirektors wurde eine Nuance dunkler. Dann zuckten einige undefinierbare Muskeln in seinem Gesicht, und plötzlich brach erneut sein alles übertönendes Gelächter aus ihm heraus. Er schlug Peter mit seiner rechten Pranke auf die Schulter, dass der erschrocken zusammenzuckte: »Touché, Peter! Ich darf doch Peter sagen, oder? Das hat gesessen. Nochmals: Herzlich willkommen, nehmen Sie sich was zu trinken und genießen Sie den Abend.«

»Puh! Nicht schlecht, Kleiner!« Neckend stieß Sylvia ihn in die Seite. »Das hätte auch anders ausgehen können. Aber jetzt hast du einen Stein im Brett bei meinem Vater. Komm, wir holen uns ein Prickelwasser, und dann sagst du meiner Mutter Guten Tag.«

Sylvia streifte mit Peter im Schlepptau durch das Erdgeschoss auf der Suche nach ihrer Mutter, die jedoch nirgendwo aufzufinden war. Schließlich landeten sie wieder in der Eingangshalle, wo gerade einige Damen aufschauten und in ein mehrstimmiges »Oh, da ist sie ja!« einfielen. »Schau mal das Kleid … Ist sie nicht bezaubernd! Hast du diese Schuhe gesehen – und diese Kette muss ein Vermögen gekostet haben …« Dabei reckten sie ihre Hälse, da die Angesprochene in diesem Moment sich anschickte, die breite, weit geschwungene Treppe vom ersten Stock herunterzuschreiten.

»Meine Mutter«, meinte Sylvia nur und zog Peter direkt zur letzten Treppenstufe, um seine Vorstellung nicht noch hinter diverse andere Begrüßungen und den Austausch von Nettigkeiten mit den hier Anwesenden stellen zu müssen.

Was Peter sah, fand er durchaus sympathisch. Monika Osberghaus war eine schlanke, brünette Endfünfzigerin mit einem gewinnenden und keineswegs aufgesetzten Lächeln auf ihren dezent geschminkten Lippen. In der rechten Hand trug sie ein halb volles Sektglas, mit der linken raffte sie ein wenig ihr bodenlanges Abendkleid, das schulterfrei und die Taille betonend mit einem abgetönten Weiß als Grundton und aufgestickten braunen Ornamenten wunderbar zu ihren Haaren passte. Gerade als Peter bis hierher mit seiner Betrachtung gekommen war, erreichte Frau Osberghaus den letzten Treppenabsatz. In diesem Moment schoss ein kaum zu identifizierendes helles Knäuel die Treppe hinunter. Sylvia rief noch »Lotte, langsam!«, da war das Unausweichliche bereits passiert. Lotte, ein gut katzengroßer Mischlingshund mit zotteligem, schmutzigweißem Fell, hatte offensichtlich Sylvia entdeckt und nahm den vermeintlich kürzesten Weg, um sein begehrtes Ziel zu erreichen. Dieser Weg führte ihn allerdings direkt zwischen den Beinen der Dame des Hauses hindurch, die diesem Ansturm nicht standhalten konnte. Der fehlenden Beinfreiheit wegen versuchte Frau Osberghaus, sich mit Händen und Armen ein neues Gleichgewicht zu erkämpfen. Diese schossen nach oben, wobei das Sektglas in hohem Bogen über das Treppengeländer flog und auf dem Marmorfußboden in 1.000 Scherben zerbarst. Der Versuch, so wieder in die Senkrechte zu gelangen, misslang jedoch vollständig, und wie in Zeitlupe segelte Sylvias Mutter mit der Anmut einer noch ungeübten Turmspringerin vom ersten Treppenabsatz in Richtung Erdmittelpunkt.

Peter hatte die ganze Szene teils fasziniert, teils erschrocken beobachtet, und was er jetzt tat, war weder einer genialen Reaktionsgeschwindigkeit noch einer akrobatischen Sportlichkeit zuzuschreiben, sondern schlicht und ergreifend ein automatischer Reflex. Für alle Umstehenden, zu denen, wie sich später herausstellte, auch Sylvias Vater gehörte, sah es jedoch nach den erstgenannten Eigenschaften aus. Peter machte einen Schritt nach vorn, wodurch sein rechter Fuß auf der ersten Treppenstufe Halt fand, und streckte beide Arme aus. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger, denn genau in diesen ausgestreckten Armen endete Frau Osberghaus’ Segelflug. Peter hatte zwar etwas Schwierigkeiten, den Stand zu halten, doch aufgrund des relativ leichten Gewichts der Dame gelang es ihm, nicht umzukippen.

Nach einigen Sekunden des entsetzten Schweigens erhob sich ein lautes Stimmengewirr. Jeder musste einen Kommentar zu dem eben Geschehenen und insbesondere zu Peters Heldentat abgeben.

Bis schließlich – Monika Osberghaus stand mittlerweile wieder, wenn auch etwas derangiert – die bereits bekannte dröhnende Stimme von Sylvias Vater alles übertönte: »Mein lieber Junge! Was für ein Akt! Komm an meine Brust!« Damit nahm Herr Osberghaus Peter in die Arme, der nicht genau wusste, was schmerzhafter war: der Aufprall von Monika Osberghaus oder die Umarmung ihres Mannes.

»Das werde ich dir nie vergessen! Monika, weißt du, wer dich hier gerettet hat? Das ist Sylvis Freund, Peter Krumbach.«

Sylvias Mutter bedankte sich überschwänglich und bat dann darum, sich ein wenig frisch machen zu dürfen. So entschwand sie wieder nach oben, während Peter und auch Sylvia so manch ein Schulterklopfen und warme Worte über sich ergehen lassen mussten.

Nach einer weiteren halben Stunde wurde der Abend für Peter eher eintönig. Seine Freundin kümmerte sich um einige VIPs, und er wurde von verschiedenen Gästen in langweilige Diskussionen über Wirtschaft und Geldmärkte im Allgemeinen und die Expo in Osaka im Speziellen verwickelt. Lieber hätte er sich mit Gleichaltrigen über das neue Album von »The Who«, »Live at Leeds«, unterhalten, das er einfach nur klasse fand, aber hier musste er eben mal tapfer sein.

Gegen halb zwölf verließen die ersten Gäste die Party, und Peter schielte auf seine Uhr mit dem Gedanken, sich anzuschließen, als plötzlich Herr Osberghaus auf ihn zutrat. »Na, mein Junge, haben Sie sich nach der Aufregung am Anfang ein wenig amüsieren können? Ist ja nicht ganz Ihre Generation. Es waren aber einige interessante Leute da, die Ihnen nach Ihrem Studium nützlich sein könnten.«

Zwinkernd legte Peters Wunschschwiegervater jovial einen Arm um seine Schultern und führte ihn durch die Terrassentür nach draußen. Auf der Veranda nahm Osberghaus zwei frisch gefüllte Sektgläser von einem Stehtisch, reichte Peter eines davon und ging mit ihm die Stufen zum Garten hinab. Überall steckten brennende Fackeln im Boden, die die Büsche und Bäume in ein romantisches, warmes Licht tauchten. Die Witterung war der Jahres- und Tageszeit angemessen und Peter merkte allmählich, dass ihm kalt wurde. Er zog den Kragen seiner Anzugsjacke enger um den Hals und stellte gleichzeitig fest, dass seinem Gastgeber die Temperaturen offensichtlich nichts ausmachten. Dieser spazierte entspannt, hemdsärmelig mit gelockerter Krawatte über seinen Rasen, als wäre es Hochsommer.

»Sagen Sie mal, Peter: Hat Ihnen Sylvi eigentlich schon von meinem beruflichen Umzug erzählt?«

Peter schaute erstaunt hoch. Mit diesem Thema hatte er so gar nicht gerechnet. »Nun, Herr Osberghaus, sie hat erwähnt, dass Sie mit der kompletten Bank in ein neues Gebäude ziehen wollen. Genaueres weiß ich natürlich nicht.«

»Es ist so …« Peter registrierte erst jetzt, dass die Aussprache seines Gesprächspartners ein wenig verwaschen geworden war. An seinem Geburtstag darf man auch mal ein Glas zu viel trinken, dachte er, während Osberghaus fortfuhr. »Das bisherige Gebäude ist einfach zu klein für meine Bank. Wir haben in den letzten fünf Jahren erheblich expandieren können.« Wie unbewusst strich er sich durch seine grauen Haare. »Jedenfalls hat sich auf dem Immobilienmarkt eine grandiose Möglichkeit für mich ergeben, dieser Expansion auch räumlich einen entsprechenden Rahmen zu geben.«

Peter begann, sich schrecklich zu langweilen. Was interessierte ihn das Gebäude, in dem die Bank untergebracht war. Er fror jetzt richtig und wollte einfach nur noch nach Hause.

»Warum ich Ihnen das alles erzähle, Peter, ist, dass Sie als Freund meiner Sylvi – vielleicht demnächst ja sogar mehr als das –«, mit einem vielsagenden Lachen klopfte er Peter erneut auf die Schulter, »und als BWL-Student möglicherweise Interesse am Bankwesen entwickeln könnten.«

Peter blieb der Mund offen stehen. Hatte er das gerade richtig gehört? Er war das erste Mal bei Sylvia zu Hause und schon bekam er ein Angebot von ihrem Vater, in dessen Bank zu arbeiten. Das konnte er kaum glauben.

»Kurz gesagt«, fuhr Osberghaus fort, »am Wochenende werde ich mit ein paar wenigen ausgesuchten Freunden, meinem Architekten und, wenn Sie wollen, auch mit Ihnen, einen Abnahmerundgang durch das neue Gebäude unternehmen. Der Umzug findet nämlich bereits in zwei Wochen statt. Und was das heißt, mit einer Bank umzuziehen, können Sie sich ja vielleicht vorstellen. Na, haben Sie Lust?«

4. Kapitel

März 1970

Am folgenden Samstag schlenderten Peter und Sylvia Hand in Hand die Bornheimer Landstraße entlang auf dem Weg zur Ulmenstraße, wo das neue Bankgebäude errichtet worden war.

Während sie unablässig über irgendwelche Freundinnen palaverte, die mit ihr einen Ausflug in den Taunus machen wollten, beobachtete Peter mit gemischten Gefühlen die zunehmende Anzahl von »Spontis«, die sich in Gruppen vor einigen der Häuser versammelt hatten und Transparente entrollten.

»Nieder mit der Dresdner Bank!«, »Holzmann hat ein Brett vorm Kopf!« Solche und ähnliche sinnentleerte Sprüche konnte er erkennen.

Auch wurden die ersten Gebäude bereits besetzt. Die Polizei hielt sich noch zurück, aber es lag eine fast physisch spürbare Anspannung in der Luft. Kaum ein Tag verging ohne Demonstrationen für den Erhalt des Bahnhofsviertels und des Westend. Und fast alle Energien der Spontis richteten sich gegen die Stadt Frankfurt, die Dresdner Bank und die Philipp Holzmann AG.

Viele der angelaufenen Aktionen waren illegal, und Peter musste an einen Kumpel denken, den er vor drei Monaten in der Kneipe kennengelernt hatte, in der er arbeitete. Ali, wie er sich nannte, war auch so ein bunter Vogel aus der Szene. Er studierte ebenfalls auf dem Bockenheimer Campus. Was, wusste Peter allerdings nicht mehr. Bei ihrem ersten Zusammentreffen spät nachts – Peter war müde gewesen und wollte eigentlich Schluss machen – hatte der letzte Kunde an der Theke einen Absacker bestellt.

»Komm, sei nicht so! Ein Bier noch, dann verschwinde ich auch sofort«, beteuerte er und hielt Peter sein leeres Glas hin.

»Okay«, seufzte dieser und dachte sehnsüchtig an sein warmes Bett.

»Ich bin übrigens Ali«, sagte der Gast, der etwa in seinem Alter war. »Jedenfalls nennen mich alle so, und das soll auch mal genügen. Du bist Peter und hast chronischen Geldmangel, stimmt’s?« Ali grinste von einem Ohr zum anderen, als er Peters erschrockenes Gesicht sah. »Nun ja, ich weiß immer gern, wen ich um Hilfe bitten kann, verstehst du?«

»Ehrlich gesagt nicht!« Ein wenig eingeschnappt war Peter schon, dass hier jemand Fremdes offensichtlich Erkundigungen über ihn eingeholt hatte. Und dann noch nicht einmal die schmeichelhaftesten, aber letztendlich hatte er ja recht.

Im Gegensatz zu Peter hatte Ali einen geheimnisvollen südeuropäischen Touch mit seinen vollen dunklen, aber immer ungekämmten Haaren und den intensiven, fast schwarzen Augen, die es einem schwer machten, Ali längere Zeit anzusehen.

Er trug deutlich teurere Kleidung, als der Durchschnitt der Studenten, die Peter kannte. Sein taillierter brauner Ledermantel, den er selbst in der Wärme der Kneipe nicht ausgezogen, sondern nur geöffnet hatte, wurde von einem Fellkragen geschmückt. Darunter sah man ein orangefarbenes, ebenfalls tailliertes Hemd mit breitem Kragen, das er über der beigefarbenen Schlaghose trug. Ein locker auf den Hüften sitzender Ledergürtel mit goldener Doppelschnalle vervollständigte das Ensemble.

»Weißt du, es geht darum: Ich hab in den nächsten Tagen total viel um die Ohren. Lernen und so. Ich hab aber einem Kumpel versprochen, der ’ne Werkstatt hat, zwei Autos zum Kunden zu bringen. Ich schaff das einfach nicht. Und wenn du dir jetzt, quasi mal eben so, 30 Mark pro Fahrt verdienen möchtest, könntest du das ja vielleicht übernehmen.«

»Wohin soll denn die Reise gehen?«, fragte Peter ahnungslos.

»Das eine muss nach Passau, das andere nach Wien. Ich weiß, ist ’ne ganz schöne Fahrerei, aber die Rückfahrkarten mit der Bahn kriegst du natürlich auch.«

So hatte Peter einige Fahrten übernommen und sich bewusst die Frage verboten, was das wohl für Autos und für Kunden sein mögen. Gleichzeitig lernte er Ali ein bisschen besser kennen.

Dieser hatte früh die Zeichen der Zeit erkannt: Die aufkommende »Sponti- und Häuserszene« fiel nicht nur durch tägliche Demonstrationen und diverse Hausbesetzungen auf, sondern hatte auch ihren zunehmenden Bedarf an verschiedenen Dingen, die man eben so als Besetzer braucht. Also hatte sich Ali Geld geliehen und zwei kleine Ladenlokale im Westend und im Bahnhofsviertel gemietet, wo er als Sympathisant der Bewegung und 68er auftrat, was man bei seinem Alter kaum glauben konnte, aber auch niemand hinterfragte. In seinen Lokalen, die er natürlich als Secondhand-Läden führte, verkaufte er alles, was für die Szene vermeintlich nötig war: Stoffe für die Transparente, Stofffarben, Pinsel, Schablonen mit den einschlägigen Symbolen – unter anderem auch Hammer und Sichel –, alte Holz- und Kohleöfen, ausrangierte Matratzen, gebrauchtes Geschirr und vieles mehr. Bald war er der Macher in der Szene und verdiente sich klammheimlich eine goldene Nase, ohne jemals wirklich Interesse an den Motiven der Bewegung gehabt zu haben.

Peter wusste genau, dass die Beschaffung der sogenannten Secondhand-Waren ebenfalls nicht ordnungsgemäß ablief. Ali hatte, soweit er das mitbekommen hatte, mindestens drei Einbrecher an der Hand, die er regelmäßig einsetzte, um seine Bestände aufzufüllen. Dass die Polizei noch nicht dahintergekommen war, lag nur daran, dass sie mit der zunehmenden Gefahr auf der Straße genug zu tun hatte, und die gestohlenen Dinge, jedes für sich genommen, kaum einen großen Wert darstellten.

Was Ali denken würde, wenn er wüsste, auf welchem Weg Peter jetzt war? Sowohl im wörtlichen Sinne: auf dem Weg zum Klassenfeind, einem Banker, als auch im übertragenen Sinne: vielleicht auf dem Weg zum großen Geld als Schwiegersohn eines der angesehensten Männer Frankfurts.

Grinsend bog Peter mit seiner immer noch vor sich hinplappernden Freundin in die Ulmenstraße ein.

»Sieh mal! Da vorne ist es.« Sylvia hakte sich bei ihm ein und wies mit der freien Hand auf ein mittelhohes, kastenförmiges Gebäude, das noch zur Hälfte eingerüstet war.

Vor dem Eingang standen einige dunkle Limousinen, hauptsächlich »Stuttgarter Bauweise«. Die beiden gingen durch die Glasdrehtür ins Foyer, wo an mehreren Stellen Kabel aus der linken Wand hingen, deren Sinn sich Peter nicht erklären konnte. Rechts befanden sich zwei Toiletten. Sylvia zog ihn gleich weiter in die Empfangshalle, die schon wesentlich vollständiger aussah. Dicker plüschiger Teppichboden in einem dezenten Braunton dämpfte ihre Schritte. Ein riesiger Empfangstresen stand an der Wand direkt hinter der Durchgangstür, durch die sie gerade gekommen waren. Dahinter zweigte ein Flur mit mehreren Türen auf beiden Seiten nach rechts ab. Links erkannte Peter einige Sicherheitstüren und einen Fahrstuhl ganz aus Glas sowie daneben den Zugang zu einem Treppenhaus. Der restliche Raum wurde durch wie wahllos dahin gestellte Arbeitsplätze und kleinere Theken mit halbhohen Glasfronten aufgelockert. So einen Bankraum hatte Peter noch nie betreten, wobei er sich eingestehen musste, auch noch nicht oft in einer Bank gewesen zu sein. Sein Mund stand ein wenig offen, als Sylvias Vater strahlend auf sie zukam.

»Na, da staunen Sie, was? So eine Bank haben Sie noch nicht gesehen, nicht wahr?« Er schien Peters Gedanken zu erraten. »Alles vom Feinsten und Modernsten. Sie müssen nur eins verstehen: Wir sind hier keine Bank im üblichen Sinne. Dies ist eine Privatbank. Das heißt, unser Kundenstamm ist kleiner … und exklusiver«, fügte er mit einem süffisanten Lächeln hinzu. »Großartige Bargeldtransaktionen haben wir hier selten. Es geht mehr um Papiere, Obligationen, Zertifikate und Ähnliches. Aber kommt doch, ich stell euch den anderen Herrschaften vor.«

Peter vergaß schnell, wem er da die Hände schütteln musste: Architekt soundso, seine Mitarbeiterin soundso, verschiedene Vorstandsmitglieder der Bank und einige Herren der Stadt Frankfurt. Der Rundgang war ebenfalls eher eine Tortur als interessant. Osberghaus hatte die drei unteren Etagen des Gebäudes mit seiner Bank belegt. Die restlichen vier waren an Versicherungsagenturen und eine Rechtsanwaltskanzlei vermietet worden.

Wieder im Erdgeschoss angekommen wurden mittlerweile auf mehreren Stehtischen Kanapees und Sekt serviert. Man verteilte sich und ließ es sich gut gehen.

Der offizielle Teil der Abnahme war wohl schon vor ihrem Eintreffen erledigt worden, dachte Peter. Er plauderte gerade mit Sylvia über die Vorteile eines Lachs-Meerrettich-Schnittchens gegenüber einem Roastbeef-Kanapee, als Osberghaus auf sie zukam.

»Peter, mein Junge. Ich darf doch Peter und du sagen, jetzt wo ihr beide ein festes Paar seid, oder?«

Peter schaute überrascht und etwas verlegen zu Sylvia hinüber, die sich aber scheinbar uninteressiert mit den Häppchen beschäftigte. »Ja, natürlich, Herr Osberghaus.«

»Prima! Dann wäre das also geklärt. Also, ich möchte dich einmal kurz entführen. Allein, verstehst du? Du entschuldigst uns einen Moment, Sylvi?« Mit diesen Worten nahm er Peter am Arm und geleitete ihn den Flur entlang bis zu einer Tür, hinter der sich ein heller Büroraum befand. Das Mobiliar war nicht ganz so exklusiv, aber durchaus wertvoll. Der Teppich eine Spur einfacher als in der Eingangshalle. Alles in allem ein großes, schönes Büro.

»Dies ist das Büro des leitenden Buchhalters für interne Angelegenheiten. Hier geht es nicht um die eigentlichen Bankgeschäfte, sondern um das, was eine Bank überhaupt funktionieren lässt. Also die Leitung der Angestellten, die Lohnauszahlungen, die internen Geschäftsbereiche aber auch der Kontakt zu anderen Banken und deren Buchhaltungen. Außerdem wird von hier aus das Sicherheitssystem geplant und gesteuert. Nicht die Überwachung selbst, aber die Entwicklung sicherheitsrelevanter Pläne, die Unterweisung des Sicherheitspersonals und so weiter. Verstehst du?«

»Ja, natürlich, Herr Osberghaus.« Peter fragte sich, was das Ganze sollte.

»Es ist so, dass unser jetziger Chefbuchhalter, der gute Rossbach, in zwei Jahren in Rente geht. Und ich möchte, dass du«, er warf einen wohlwollenden Blick auf Peter, »in deinen nächsten und hoffentlich letzten drei Semestern in der Bank etwas herumschnupperst, um dann, wenn du dein Diplom in der Tasche hast, hier Platz nehmen zu können.« Osberghaus zeigte auf den Schreibtischsessel. »Setz dich doch schon mal probehalber! Na, was meinst du?«

Peter verschluckte sich fast vor Aufregung. »Ich kann das kaum fassen. Sie würden mir einen solchen Posten wirklich zutrauen?«

»Aber natürlich, mein Junge. Wen meine Tochter für wert genug hält, an ihrer Seite zu stehen, den kann ich mir hier in dieser Position sehr gut vorstellen«, meinte er etwas pathetisch.

Die Schweißflecke unter Peters Jacke mussten mittlerweile gigantische Ausmaße angenommen haben, und er spürte eine brennende Röte in seinem Gesicht aufsteigen. Trotzdem antwortete er tapfer, doch nicht weniger pathetisch: »Herr Osberghaus, es wäre mir eine große Ehre, für Sie hier arbeiten zu dürfen. Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Angebot!«