3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Obra que vio la luz en 1965. La primera novela de Salvador Elizondo se reveló desde ese momento como un seductor signo de interrogación y una disolución creadora del fenómeno de la escritura. Hoy, con el paso de cuatro décadas, es considerada el punto de partida o el epicentro fundacional de una obra literaria única - obstinadamente única - en el panorama de las letras hispánicas. Con esta edición conmemorativa, que se publica como un homenaje, Farabeuf llega a sus primeros 40 años de vida con el aura irrefutable de un clásico moderno de la literatura de lengua española.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 222

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Acerca del autor

Salvador Elizondo (1932-2006), narrador, ensayista, poeta, dramaturgo y traductor, cursó letras y artes plásticas en la UNAM. Hizo estudios superiores en diversas universidades del extranjero, fue becario del Centro Mexicano de Escritores y de las fundaciones Ford y Guggenheim, y miembro de la Academia Mexicana y de El Colegio de México. Colaboró en periódicos, revistas y suplementos del país, como Excélsior, Universidad de México, Unomásuno y Vuelta, entre otros. Sus libros se han traducido a varias lenguas y han recibido el elogio y el estudio de autores tanto nacionales como extranjeros. En 1965 recibió el Premio Xavier Villaurrutia por Farabeuf, y en 1990 el Premio Nacional de Letras por el conjunto de su obra. Entre las obras del autor publicadas por el FCE destacan: Narda o el verano, El retrato de Zoe y otras mentiras, El grafógrafo, Camera lucida y Pasado anterior.

Farabeuf

Salvador Elizondo

Primera edición (Joaquín Mortiz), 1965

Primera edición (Fondo de Cultura Económica), 2000

Sexta edición (Fondo de Cultura Económica), 2005

Primera edición electrónica, 2010

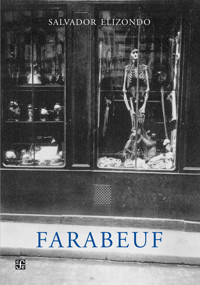

Fotografía de la portada: Eugène Atget,Naturaliste, rue de l’École-de-Médicine (Quartier de l’O’déon), 1926-1927

D. R. © 2005, Fondo de Cultura Económica

Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.

Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios:[email protected]

Tel. (55) 5227-4672

D. R. © 2010, Eventage México S. A. de C. V., por software

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-0496-5

Hecho en México Made in Mexico

A Michèle

Toute nostalgie est un dépassement du présent. Même sous la forme du regret, elle prend un caractère dynamique: on veut forcer le passé, agir rétroactivement, protester contre l’irréversible. La vie n’a de contenu que dans la violation du temps. L’obsession de l’ailleurs, c’est l’impossibilité de l’instant; et cette impossibilité est la nostalgie même.

E. M. Cioran,

Précis de Décomposition

Capítulo I

¿Recuerdas…? Es un hecho indudable que precisamente en el momento en que Farabeuf cruzó el umbral de la puerta, ella, sentada al fondo del pasillo, agitó las tres monedas en el hueco de sus manos entrelazadas y luego las dejó caer sobre la mesa. Las monedas no tocaron la superficie de la mesa en el mismo momento y produjeron un leve tintineo, un pequeño ruido metálico, apenas perceptible, que pudo haberse prestado a muchas confusiones. De hecho, ni siquiera es posible precisar la naturaleza concreta de ese acto. Los pasos de Farabeuf subiendo la escalera, arrastrando lentamente los pies en los descansos o su respiración jadeante, llegando hasta donde tú estabas a través de las paredes empapeladas, desvirtúan por completo nuestras precisiones acerca de la índole exacta de ese juego que ella estaba jugando en la penumbra de aquel pasillo. Es posible, por lo tanto, conjeturar que se trata del método chino de adivinación mediante hexagramas simbólicos. El ruido que hacían las tres monedas al caer sobre la mesilla lo hace suponer. Pero el otro ruido, el ruido quizá de pasos que se arrastran o de un objeto que se desliza encima de otro produciendo un sonido como el de pasos que se arrastran, escuchados a través de un muro, bien puede llevarnos a suponer que se trata del deslizamiento de la tablilla indicadora sobre otra tabla más grande, surcada de letras y de números: la ouija. Este método adivinatorio, tradicionalmente considerado como parte del acervo mágico de la cultura de Occidente, contiene, sin embargo, un elemento de semejanza con el de los hexagramas: que en cada extremo de la tabla tiene grabada una palabra significativa: la palabra SÍ del lado derecho y la palabra NO del lado izquierdo. ¿No alude este hecho a la dualidad antagónica del mundo que expresan las líneas continuas y las líneas rotas, los yang y los yin que se combinan de sesenta y cuatro modos diferentes para darnos el significado de un instante? Todo ello, desde luego no hace sino aumentar la confusión, pero tú tienes que hacer un esfuerzo y recordar ese momento en el que cabe, por así decirlo, el significado de toda tu vida. Alguien, tal vez ella, balbució o profirió unas palabras en una lengua incomprensible inmediatamente después de que se produjo el tintineo de las monedas al caer en la mesa. El nombre de ése que está ahí en la fotografía, un hombre desnudo, sangrante, rodeado de curiosos, cuyo rostro persiste en la memoria, pero cuya verdadera identidad se olvida… El nombre fue lo que ella dijo… tal vez…

—“Es usted una persona en extremo meticulosa, doctor Farabeuf. Esa meticulosidad ha contribuido, sin duda, a hacer de usted el más hábil cirujano del mundo. ¿Está usted seguro de no haber olvidado nada? Cualquier indicio de su presencia en esta casa puede tener consecuencias terribles e irremediables. Debe usted cerciorarse, con la meticulosidad que le caracteriza, de que no falte uno solo de los instrumentos. Repase usted en su mente la lista del instrumental. Para ello puede usted emplear diversos métodos. Puede usted, por ejemplo, repasar cada uno de los instrumentos en orden descendente de tamaños: desde el enorme fórceps de Chassaignac o el speculum vaginal Nº 16 de Collin, hasta los pequeños catéteres y sondas oftálmicas o las tenacillas para la hemóstasis capilar o las afiladísimas agujillas hipodérmicas o de sutura. Puede usted cerciorarse, también, aplicando este método inversamente, es decir, por orden ascendente de tamaños. Es preciso, sobre todo, que no deje usted nada olvidado aquí. ¿Ha revisado ya la mesilla de hierro con cubierta de mármol que se encuentra adosada al muro debajo del cuadro alegórico? Remueva usted los algodones sanguinolentos y las gasas manchadas de pus; una aguja imprescindible, una pequeña sonda nasal de gran utilidad puede estar oculta entre ellos. Repase usted, uno a uno, sus instrumentos de trabajo; los que usted mismo ha inventado y diseñado y que le han dado justo renombre en todo el mundo, así como aquellos que se deben al ingenio de sus colegas más notables. No se distraiga usted, doctor, al hacer este inventario mental. No preste ninguna atención a esa bella mujer desnuda representada en el cuadro que tiene ante los ojos. Tenga cuidado, sin embargo, de no bajar la vista al suelo; los periódicos viejos que allí han sido extendidos podrían distraerlo igualmente. Usted quizá ya sabe por qué. Va usted a salir de aquí dentro de algunos minutos y tal vez no vuelva nunca más a esta casa. Hoy ha tenido que desviarse considerablemente de su ruta habitual al salir de la Escuela de Medicina para venir hasta aquí. Ha vacilado usted antes de atreverse a entrar en esta casa en la que vivió tantos años. Al llegar la primera vez ante la puerta no entró y volvió sobre sus pasos para dirigirse nuevamente al Carrefour a esperar el autobús que lo llevaría a su casa en el otro extremo de la ciudad. Pero volvió usted al poco tiempo y helo aquí a punto de marcharse ya, tal vez para siempre. Es por ello que debe usted asegurarse de que no deja nada olvidado. Piense detenidamente… las diferentes cuchillas para amputación cuyo filo extremo es uno de sus orgullos… los escalpelos con sus diferentes formas de mangos que tan perfectamente se adaptan a la mano que los empuña… los aguzados bisturíes cuyo solo peso basta para producir delicadísimos tajos… la sierra de dorso móvil que tan buenos resultados le ha dado aplicada sobre el fémur… o su propia sierra universal de seguetas intercambiables, útil, sobre todo, cuando se trata de hacer saltar los brazos conservando la articulación de la cabeza del húmero en la cavidad glenoide del omóplato… la cizalla, también de su invención, de incalculable valor para allanar los bordecillos que deja la sierra después de la sección de un hueso o en los astillamientos traumáticos tan molestos siempre al desarrollo de una intervención nítida, perfecta… los diferentes clamps y ligaduras, algunos de ellos de bronce bruñido con tornillos de presión a los lados, otros de hule rojizo y otros, en fin, de hule ambarino… las cánulas… las tortuosas sondas que permiten penetrar a través de las fosas nasales hasta las cavidades craneanas del occipucio o que permiten, por la boca, explorar los meandros del oído interno… No olvide usted, especialmente, sus complicados gatillos, entre todos los instrumentos de su invención, los que más le honran ya que aúnan la rapidez instantánea, sí, ins-tan-tá-nea, a la precisión y a la limpieza del tajo en el descabezamiento de los huesos alargados… y la sierra de cadenilla de Gigli, otro complicado producto de la inventiva médica mediante la que se ha solucionado para siempre el molesto problema del serrín óseo que tantas grandes reputaciones había comprometido… ¿Está usted seguro de que no falta nada? ¿Lleva usted todos, pero absolutamente todos los instrumentos debidamente envueltos en los pequeños lienzos de lino, cuidadosamente guardados dentro del viejo maletín de cuero negro?…”

Al trasponer aquel umbral —¿quién lo hubiera traspuesto bajo la lluvia, viniendo desde aquella encrucijada?— se confundía el recuerdo con la experiencia (esto quizá debido a la tenacidad de esa lluvia menuda que no cesaba de caer desde hacía muchos días). La vida quedaba sujeta a una confusión en medio de la que era imposible discernir cuál hubiera sido el presente, cuál el pasado. Al trasponer el umbral de aquella casa lujosa y decrépita a la vez, un transeúnte que se hubiera detenido a contemplar la fachada rugosa de aquella casa, proyectada de acuerdo con la más pura tradición del modern style, pletórica de cornisas voluptuosas pringadas de salitre, de humo, de niebla y de lluvia, sí, se hubiera detenido como para inquirir a las piedras carcomidas de aquel alféizar tallado en la forma de unas enormes fauces —el del lado izquierdo, en el que habían arraigado los líquenes grisáceos— cuál era el verdadero significado de aquella cita concertada a través de las edades, de aquel momento que sólo ahora se realizaba. Es un hombre —el hombre— que desciende apresuradamente de un pequeño automóvil deportivo de color rojo, con las manos enguantadas y los ojos ocultos detrás de unas gafas ahumadas, se dirige a la reja, empuja la verja de hierro para abrirla y penetra en aquel meandro de setos de boj, descuidados, crecidos más allá de su armonía original hasta convertirse en construcciones tortuosas que se confunden con los arabescos vegetales que ornan la arquitectura de la casa. “Cómo está descuidado…” piensa para sí al cruzar entre esos setos abandonados al capricho de su propio crecimiento. Es un anciano —el hombre— que llega a pie bajo la lluvia viniendo desde el Carrefour, enfundado en un grueso abrigo de paño negro, en la solapa del que están cosidos, al igual que en la solapa de su chaqueta, los listoncillos de tres condecoraciones. Sostiene en una mano un maletín de cuero negro y en la otra un viejo paraguas a través del cual se cuela el agua cayéndole en gruesos goterones sobre los hombros del abrigo impregnados de caspa seca. Tú recuerdas sus gestos llenos de fatiga, ¿no es así? Recuerdas su paso artrítico cruzando aquella calle embaldosada; ¿recuerdas el sonido lento —como el sonido que hace la ouija cuando empieza a moverse—, el sonido árido de sus anticuados botines ortopédicos sobre los peldaños de la escalera desierta de aquella casa —3 rue de l’Odéon—, recuerdas la inquietud que emanaba de su respiración jadeante cuando se detenía apoyado en el barandal de la escalera, en cada uno de los descansos alfombrados de pelouche color vino, a recobrar el aliento mientras acariciaba nerviosamente las perillas de bronce de los remates? De seguro que has retenido todo esto en tu memoria. Vuelve tu mirada en torno a estas paredes. Has vuelto después de algunas horas —tú, yo—; has vuelto después de muchos años —él, ella—. Has venido porque ella —la mujer— te ha llamado hace apenas media hora. Descolgaste el auricular del teléfono y sin darte tiempo de decir una sola palabra escuchaste su voz lejana que te imploraba venir en su ayuda, que te pedía vinieras a su lado mediante el proferimiento de una fórmula convenida. ¿Acaso lo has olvidado? No esperabas ya esa llamada y sin embargo la campanilla del teléfono sonó cuando tú sabías que sonaría. Ahora has venido en busca del recuerdo de la Enfermera —la mujer— siempre vestida de blanco. No importa ya para nada tu identidad real: tal vez eres el viejo Farabeuf que llega hasta esa casa después de haber hecho saltar dos o tres piernas y brazos en el enorme anfiteatro de la Escuela de Medicina, o tal vez eres un hombre sin significado, un hombre inventado, un hombre que sólo existe como la figuración de otro hombre que no conocemos, el reflejo de un rostro en el espejo, un rostro que en el espejo ha de encontrarse con otro rostro. Eso es todo. Lo que importa ahora es recordar aquel ámbito. Tú lo recuerdas, ¿no es así? Pero tu memoria no alcanza más allá de aquel rostro. Quisieras olvidarlo. Quisieras olvidar la sensación que producía aquel objeto oceánico, putrefacto, entre tus dedos. Es preciso que yo lo reviva todo en tu memoria renuente; cada uno de los detalles que componen esta escena inexplicable. No debes olvidarlo porque sólo así será posible llegar a tocar el misterio de aquellos acontecimientos singulares que algo o alguien, tal vez una mano que se desliza sobre un vidrio empañado, trata de borrar. No… es preciso no sólo recordar el rostro de aquella mujer vestida de blanco —o de negro quizá— sino también las circunstancias y los objetos que la rodeaban en el momento en que decidió entregarse, urgida por la excitación que le había provocado la contemplación de una imagen que había tenido ante los ojos durante largo rato mientras caía la lluvia —se supone— antes de llamar por teléfono y proferir la fórmula convenida; una imagen imprecisa en la que se representaba, borrosamente, un hecho incomprensible, o tal vez terriblemente claro. No habrás olvidado, estoy seguro de ello, aquel salón enorme, que sólo por su enormidad, duplicada en la superficie de aquel espejo con historiado marco dorado, parecía lujoso y espléndido, pero que en realidad estaba minado y manchado por el tiempo y por todas las cosas que a lo largo de los años se habían reflejado en él. La luz imprecisa, turbia de polvo, del atardecer se filtraba por las dos ventanas que daban a la calle por encima del jardincillo abandonado. En contraluz no era posible precisar el estado exacto del terciopelo de los cortinajes que bordeaban los marcos de aquellas ventanas. Sabíamos, sin embargo, que era un terciopelo desvaído por la luz de los años, unas colgaduras fúnebres con los visos rotos por su propio roce, deshilachados en su parte inferior de arrastrarse pesadamente por aquel piso de parquet que la lluvia, que a veces se colaba a través del marco de la ventana, había carcomido y hecho áspero. Fue justamente sobre esa parte del piso, podrida por el agua, junto a los flecos sucios de las cortinas de terciopelo desvaído, que una mosca —de seguro que recuerdas esto, ¿no es así?— cayó muerta, después de revolotear insistentemente cerca de la ventana, después de golpear repetidas veces los cristales empañados. Hubieras corrido al subir por aquella escalera, posando apenas tus manos enguantadas en el gastado barandal de la escalera. Hubieras acariciado apenas, al llegar a los descansos de aquella escalera crujiente, las perillas de bronce de los remates, pero al llegar ante la puerta cerrada de aquel salón te hubieras detenido un instante para percatarte de que existía una presencia que te aguardaba y que te acogería más allá de aquel quicio y tu memoria hubiera evocado el tumbo de las olas, creyéndote, por un momento, a la orilla del mar. Unos pasos, el ruido producido por dos tablitas de madera que se rozan, por unas monedas que caen sobre una mesa, te hubieran proporcionado la seguridad que buscabas. Pero la puerta y los muros que eran demasiado gruesos y todos los ruidos que se escuchaban eran ruidos lejanos y sin sentido para ti en aquel momento.

Tres yin… una línea rota… al arrancar el bledo sale también la raíz… la perseverancia trae consigo la buena fortuna…

“Es preciso entrar en ese salón sin decir una sola palabra”, pensó el hombre al llegar al final de la escalera.

Abriría la puerta inmediatamente después de que se produjera el ruido de las tres monedas al caer sobre la mesa y la vería de espaldas. En sus ojos se habría grabado la imagen de ese momento, de ese espacio donde la luz mortecina del atardecer se iba coagulando en torno a los objetos como la sangre que brota apenas de la incisión hecha en el cuerpo de un cadáver y vería todas las cosas que allí se encontraban como si fuera la primera vez que entraba en el salón. Junto a la puerta del pasillo la mesilla de hierro con la cubierta de mármol. Encima de la mesilla, colgada del muro, la copia, al tamaño, de un famoso cuadro en el marco del cual relucía una plaquita de bronce con el título grabado en letra inglesa: incomprensible por estar escrito en una lengua desconocida. Entre las dos ventanas el tocadiscos que giraba en la penumbra difundiendo insistentemente el estribillo de una canción anticuada y obscena. Iría hasta la mesilla sobre la que dejaría sus guantes después de habérselos quitado cuidadosamente. Era preciso no decir ni una sola palabra. Absorbería mentalmente cada uno de estos objetos poniendo toda su atención en ellos, en la luz que los iluminaba, y olvidaría momentáneamente el rostro de esa mujer que lo esperaba inmóvil sin volverse hacia él, que lo esperaba sin que él conociera su verdadero rostro, su rostro de aquel momento que tal vez fuera para entonces —si las monedas habían caído en la disposición de tres yang o de dos yang y un yin— el rostro de otra y no de la que él había conocido, esa mujer cuya voz lo había llamado angustiosamente a su lado por teléfono.

Apoyado a un lado de la pequeña mesa con cubierta de mármol, podía ver su rostro reflejado en el enorme espejo que pendía de la pared opuesta y podía ver el reflejo de la figura de la mujer, de espaldas al espejo, en la misma forma en que esta representación hubiera surgido en la mente de alguien que pretendiera describir el momento de su llegada a aquella casa. Perdió entonces la noción de su identidad real. Creyó ser nada más la imagen figurada en el espejo y entonces bajó la vista tratando de olvidarlo todo.

—Doctor, no ponga usted demasiada atención a lo que dicen esos periódicos esparcidos en el suelo… sólo están allí para que el parquet no se manche.

Ella hubiera escuchado el golpear de la lluvia contra los cristales. Los primeros goterones hubieran producido exactamente el mismo ruido que una mosca que choca reiteradamente contra la ventana tratando de escapar, o lo hubiera escuchado al unísono con aquella canción absurda que parecía repetir la misma frase para siempre y lo hubiera sentido trasponer el umbral de aquella puerta a sus espaldas y llegar cautelosamente, temeroso de manchar con el barro adherido a sus zapatos el parquet del salón, pisando cuidadosamente los periódicos viejos que ella había extendido desde la puerta de entrada al salón hasta donde empezaba el pasillo. Pero no hubiera vuelto la mirada hacia él. Miraba fijamente el fondo de aquel pasillo, adentrándose con el pensamiento en esa penumbra en la que su ansiedad había imaginado la existencia de un ser, el que ella hubiera querido ser, de las cosas que ella hubiera querido saber y que algunos minutos antes había tratado de concretar, trazando con el índice de la mano derecha un signo incomprensible sobre el vidrio empañado de una de las ventanas, la del lado derecho viendo hacia el exterior, un signo que ella hubiera deseado ser y comprender; porque en esa capacidad de comprender lo que ella hacía al azar y sin sentido, por un capricho, residía la concreción y el significado del ser que ella se imaginaba, un ser anticuado, cruel, bello, vestido siempre de blanco, que se acoge a una caricia sangrienta y en cuyas manos lívidas persiste para siempre la sensación de una materia viviente, viscosa, que se pudre lentamente entre las puntas de los dedos, un ser inolvidable que todo lo que toca lo vuelve inolvidable y que se cuela, de tan inolvidable, en la memoria y en los recuerdos de quienes nunca lo hubieran conocido.

—En efecto —dijo el Maestro—, se trata o bien de una Asteria rubens o bien de una Asteria aurantiaca…

Si te hubieras vuelto hacia mí en ese instante no te hubiera reconocido tocada con aquella cofia, manchado tu uniforme blanco de enfermera con la sangre de algún desconocido al que hubieras amado en tu memoria. Sí, era un hecho que lo amabas, imaginado en ese éxtasis sanguinario que hubieras querido presenciar o que hubieras querido olvidar. Ambas cosas eran ahora imposibles porque al volverte, turbada por mi presencia en aquella casa, hubieras sido otra, inolvidable como el hombre que te había estado contemplando fijamente, en tu desnudez, desde la turbia atmósfera de aquella fotografía borrosa que alguien, tal vez un antiguo inquilino, había olvidado en algún resquicio mohoso de aquella casa, entre las páginas amarillentas de un libro, muchos años atrás y que, entonces, en un instante de locura, nos imaginó en su futuro, contemplando nuestra propia imagen, uno, en la superficie de un espejo y otro, en el fondo de su propio deseo insatisfecho.

¿Quién es ése que en la noche nos invoca para su imaginación como la concreción de nuestro propio deseo insatisfecho? ¿Quién, en la tarde lluviosa, nos llama mediante una operación mágica que consiste en hacer, por un impulso cuya explicación todos desconocen, que una tabla más pequeña se deslice sobre otra tabla más grande con un orden y un sentido, deletreando vacilantemente un nombre, una palabra que nada significa? ¿O es que acaso tú te hubieras llamado R…E…M…E…M…B…E…R?

Ese libro… ¿recuerdas?… el libro que alguien dejó olvidado en esa casa y entre cuyas páginas amarillentas encontraste dos cartas; una que describía un incidente totalmente banal ocurrido en la playa de un balneario lujoso y otra, redactada febrilmente, un borrador tal vez, muchas de cuyas líneas eran ilegibles y que hablaba de una curiosa ceremonia oriental y proponía, al destinatario, un plan inquietante para conseguir la canonización de un asesino… ¿recuerdas ese libro?

Aspects Médicaux de la Torture Chinoise… Précis sur la Psychologie… no, Physiologie… y luego decía algo así como: renseignements pris sur place à Pekin pendant la revolte des Chinois en 1900… el autor era H. L. Farabeuf… avec planches et photographies hors texte… Esto es lo que yo recuerdo…

¿Quién hubiera podido imaginarnos con tanta realidad como la que hemos podido cobrar ahora? Tanta que este espejo ha llegado a reflejarnos y en él se han encontrado nuestros rostros tantas veces. Tú recuerdas todo esto, ¿no es así? Hemos jugado, innumerables veces, a encontrarnos de pronto en el espejo. Hubiéramos pasado a formar parte de una realidad ajena a nuestra vida si en verdad allí nos hubiéramos encontrado. Hemos jugado a tocar nuestros cuerpos sobre esa superficie fría, a besarnos en la imagen reflejada sin que nuestros labios se tocaran jamás. Algo indeterminado nos lo hubiera prohibido. Esa mujer figurada en el cuadro que representa la virginidad del cuerpo se anteponía siempre que yo hubiera deseado romperte como una muñeca de barro mientras que la otra mujer —una figuración alegórica de la Enfermera, sin duda— parecía ofrecer al mundo el ánfora de su cuerpo en un gesto lleno de presagios. No en balde su cuerpo se apoyaba sobre un altorrelieve que representaba el connubio cruento de un sátiro y un hermafrodita o una escena de flagelación erótica. Nos besábamos virtualmente sobre la superficie de azogue de aquel espejo enorme, propiciando con ello la materialización de aquel que un día nos concibió exactamente en estas actitudes: tú ante el espejo, de espaldas a él; yo ante el cuadro incomprensible e irritante que sólo incidentalmente —un detalle mínimo dentro de la espléndida composición— representa una escena de flagelación erótica esculpida en el costado de un sepulcro clásico o de una fuente rectangular, tallado en un estilo reminiscente del de Pisanello o del de Della Robbia, de cuyo fondo un niño trata, indiferente a las dos magníficas figuras alegóricas, de extraer algo. Trata tal vez de sacar de esa fosa un objeto cuyo significado, en el orden de nuestra vida, es la clave del enigma que todas las tardes una mujer vestida de blanco propone a la ouija o trata de dilucidar mediante los hexagramas del I Ching, sentada en el fondo del pasillo. Nunca he logrado desentrañar este misterio sin embargo…

Tu mano se perdió en los resquicios enlamados, tortuosos de las rocas de aquella playa para extraer de las comisuras resbaladizas, surcadas de pequeños cangrejos, una estrella de mar…

—¿Una estrella de mar…?

—Sí, un objeto putrefacto que luego, con asco, lanzaste a las olas, ¿recuerdas…?

No recuerdo nada. Es preciso que no me lo exijas. Me es imposible recordar. Es necesario que no me atormentes con esa posibilidad, con la probabilidad de esa mentira que hemos forjado juntos ante aquel espejo enorme que nos reflejaba entre sus manchas y grietas. Es necesario que no me atormentes con esa posibilidad de la memoria. Sólo se ha grabado en mi mente una imagen, pero una imagen que no es un recuerdo. Soy capaz de imaginarme a mí misma convertida en algo que no soy, pero no en algo que he sido; soy, tal vez, el recuerdo remotísimo de mí misma en la memoria de otra que yo he imaginado ser. Es por ello que yo no puedo recordar. Sólo puedo escucharte, oír tu evocación como si se tratara de la descripción de algo que no tiene nada que ver conmigo. Es preciso, lo sé, que yo te crea cuando me hablas de todo lo que hemos hecho juntos. Estoy dispuesta a creerte, pero no puedo recordarlo porque para ti yo no soy yo. Soy otra que alguien ha imaginado. Soy, quizá, la última imagen en la mente de un moribundo. Soy la materialización de algo que está a punto de desvanecerse; un recuerdo a punto de ser olvidado…

Eso es lo que tú hubieras querido ser, mas la memoria no hubiera logrado retenerte de tan fugaz. De pie, inmóvil, en mitad del salón, te has desplazado con el deseo de ser otra, hacia el fondo del pasillo en donde inquieres siempre una misma pregunta haciendo caso omiso de ti misma; un cuerpo abandonado ante el espejo, de frente a un cuadro incomprensible, de espaldas siempre a quien te mira en esa fuga de ti misma que no admite mostrar tu rostro, porque cuando el recién llegado se dirige a ti giras lentamente hasta quedar de nuevo colocada de espaldas a él. Te vuelves. Corres hacia la ventana tratando nuevamente de huir de su mirada. ¿Quién, cuando nos imaginó en esa suspensión de todo movimiento, hubiera presentido este súbito rompimiento de la quietud? Tu mirada está fija en ese fondo de luz de la ventana y al pasar frente al recién llegado tu pie roza la base de fierro de la mesilla y tu mano la suya.