Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions Dricot

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

C'est l'histoire d'une descente en enfer. C'est le récit d'une vie gâchée, d'un enfant battu qui vécut son premier placement dès sept ans par décision d'un juge de la jeunesse.

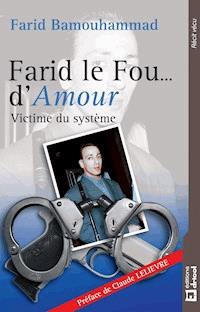

J'ai connu Farid Bamouhammad, jeune adolescent placé au centre fermé pour délinquants juvéniles de Braine-le-Château. J'étais un jeune sous-directeur pédagogique du Ministère de la Justice. Lui était déjà considéré par ses pairs comme un dur, une tête brûlée. Une certaine presse le surnommait déjà " Farid le fou " tant son comportement était rebelle, parfois déraisonnable, au sens où nous, adultes, ne pouvions comprendre ses gestes insensés apparemment gratuits, hors des normes communément admises. Prévenons tout de suite le lecteur, le livre témoigne d'une violence extrême, mais n'est qu'un épisode de la vie de Farid Bamouhammad. Depuis la rédaction, Farid a replongé et a été condamné à une nouvelle lourde peine. Aujourd'hui, il va d'un quartier de haute sécurité à un autre, d'une prison à une autre. Et il n'est pas rare que les gardiens d'une prison ne se mettent en grève avec pour seule revendication son départ. J'ai pu être le témoin de mises au cachot suite à des incidents avec, en corollaire, des mesures de sécurité particulièrement dégradantes pour l'individu. Revenons au livre. Le récit est une sorte de journal décrivant principalement la situation carcérale et sa violence. Il est d'abord cathartique en ce sens que Farid se défoule en dénonçant les conditions de ses détentions successives. C'est surtout un cri d'amour désespéré à l'égard de sa fille qu'il sent lui échapper de plus en plus au fur et à mesure que son incarcération dure et que les incidents qui l'accompagnent se font de plus en plus nombreux. Huit années d'orphelinat et déjà vingt ans de prison ! " Je crains mes réactions ", écrit-il. Pourtant, son livre se termine par une volonté d'espérer et de construire pour et avec sa fille. - Claude LELIEVRE, Délégué général aux Droits de l'Enfant.

Le récit interpellant de l'un des criminels les plus médiatisés de notre génération

MOT DE L'AUTEUR

Ce livre, je l'ai écrit en prison. Ce ne fut pas facile tous les jours. La prison est un univers violent. Outre ma feuille et mon stylo, il m'aurait fallu des boules " Quies " pour pouvoir m'isoler des bruits carcéraux, des cris, des ricanements sournois, des pleurs aussi. Comment parler de sentiments ou d'émotions autres que la rage et la violence dans un tel endroit ? La vie en prison, c'est la détresse totale, l'absence de compassion, la jalousie, les coups, la terreur, l'abandon et l'injustice. J'espère de tout mon coeur pouvoir atteindre mon but ou, à tout le moins, que ce livre pourra ouvrir les yeux de quelques personnes, celles qui ne savent pas ce qu'est la vie en prison ou celles qui ne comprennent pas le cheminement de certaines vies. Personne n'est à l'abri d'un incident de parcours. Le mien aurait pu être le leur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 435

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À toi, ma petite Farrahet à toutes les personnes que j’affectionne.

Je vous ouvre et vous offre mon cœur.

Préface

J’ai connu Farid Bamouhammad, jeune adolescent placé au centre fermé pour délinquants juvéniles de Braine-le-Château. J’étais un jeune sous-directeur pédagogique du Ministère de la Justice. Lui était déjà considéré par ses pairs comme un dur, une tête brûlée. Une certaine presse le surnommait déjà « Farid le fou » tant son comportement était rebelle, parfois déraisonnable, au sens où nous, adultes, ne pouvions comprendre ses gestes insensés apparemment gratuits, hors des normes communément admises.

Je l’ai retrouvé en 1996 en tant que Délégué général aux Droits de l’Enfant. Farid Bamouhammad m’écrivait au sujet de sa petite fille qui allait naître en prison. Par la suite, il déposa plainte parce que la maman avait accouché dans des conditions indignes des Droits de l’Homme. Il prétendait en effet que la mère avait dû mettre son enfant au monde alors que les surveillants lui avaient menotté une cheville à la table de travail. J’étais dubitatif : la Belgique n’était-elle pas connue pour son respect des droits fondamentaux des personnes ? Pourtant je dus me résoudre à l’évidence quand je reçus la réponse du Ministre de la Justice à mon interpellation. Tout était vrai et le Ministre s’engageait aussitôt à interdire, par circulaire, cette pratique pour l’avenir. C’est dans ces circonstances qu’un dossier fut ouvert au nom de sa petite fille et que mon institution développa des contacts avec le père dans le cadre des relations qu’il souhaitait maintenir avec son enfant.

C’est lors d’un des nombreux entretiens en prison que Farid Bamouhammad me parla de son livre et me le fit parvenir pour lecture. Plus tard, il évoqua une possible édition et me demanda d’écrire la préface.

Prévenons tout de suite le lecteur, le livre témoigne d’une violence extrême, mais n’est qu’un épisode de la vie de Farid Bamouhammad. Depuis la rédaction, Farid a replongé et a été condamné à une nouvelle lourde peine. Aujourd’hui, il va d’un quartier de haute sécurité à un autre, d’une prison à une autre. Et il n’est pas rare que les gardiens d’une prison ne se mettent en grève avec pour seule revendication son départ. J’ai pu être le témoin de mises au cachot suite à des incidents avec, en corollaire, des mesures de sécurité particulièrement dégradantes pour l’individu.

Revenons au livre. C’est l’histoire d’une descente en enfer. C’est le récit d’une vie gâchée, d’un enfant battu qui vécut son premier placement dès sept ans par décision d’un juge de la jeunesse. Suivent les fugues, les placements à répétition, la révolte déjà, puis la violence et la délinquance. Viendront ensuite le placement en institution fermée, puis le renvoi vers les tribunaux ordinaires, la prison et l’expulsion du territoire.

Le récit est une sorte de journal décrivant principalement la situation carcérale et sa violence. Il est d’abord cathartique en ce sens que Farid se défoule en dénonçant les conditions de ses détentions successives. C’est surtout un cri d’amour désespéré à l’égard de sa fille qu’il sent lui échapper de plus en plus au fur et à mesure que son incarcération dure et que les incidents qui l’accompagnent se font de plus en plus nombreux.

Huit années d’orphelinat et déjà vingt-trois ans de prison !

« Je crains mes réactions », écrit-il. Pourtant, son livre se termine par une volonté d’espérer et de construire pour et avec sa fille.

Aujourd’hui, je sais qu’après avoir terminé son ouvrage, il a rompu une nouvelle fois les amarres. Une nouvelle prise d’otages, toujours aussi insensée et menaçante, réduira-t-elle à néant les efforts déployés par de nombreux professionnels qui y croyaient encore, dont nous-même ? Les premiers meurtris sont sa fille et lui, Farid. Trop tard pour regretter et demander pardon ? Trop tard pour reconstruire ?

L’univers carcéral est impitoyable et les conditions de vie des détenus souvent dégradantes. Je peux en témoigner par-delà ce texte provocateur, écrit avec la plume trempée dans la haine et le désespoir.

Mon souhait est que Farid s’en sorte avec l’aide de professionnels aptes à prendre en charge un homme aussi désespéré, prêt à passer à l’acte parce qu’il considère qu’il n’a plus rien à perdre. Mon espoir est que le milieu carcéral, en surpopulation croissante, subisse une réforme en profondeur respectueuse des Droits de l’Homme. Mais je ne peux aujourd’hui m’empêcher de penser à cet enfant qui porte déjà le fardeau offert par ses père et mère et qui, devra être capable de résilience pour briser la chaîne du malheur et, c’est mon vœu le plus profond, pour se libérer d’un avenir plus qu’incertain.

Claude LELIÈVRE

Introduction

J’ai écrit ceci en espérant que plus personne ne vivra ce que j’ai enduré en prison pendant toutes ces longues années.

Plus de vingt-trois années de ma vie où j’ai pu voir, ressentir et subir toute la haine et cette violence du personnel pénitentiaire. La barbarie et la souffrance. L’intolérance dans la tolérance. L’injustice dans la justice et dans les prisons belges.

1967 – 1984

Je suis né le 9 décembre 1967 à Saint-Dizier, en France. Je suis le cadet d’une fratrie de sept enfants.

Ma maman est de nationalité française et mon père est marocain. Il est venu en France dans le courant de l’année 1955.

J’étais âgé de six mois lorsque nous sommes arrivés en Belgique. Mon père espérait y trouver du travail. Nous avons d’abord vécu dans la région de Charleroi. J’avais environ cinq ans lorsque nous avons emménagé à Bruxelles.

Mon père était alcoolique et violent. Il frappait ma pauvre maman.

Elle n’avait rien à dire. Les coups ne m’étaient pas épargnés ni à mes autres frères et sœurs.

La police avait déjà dû intervenir à différentes reprises à cause du comportement très brutal de mon père. Il était arrivé très souvent que les autres locataires de l’immeuble téléphonent à la police lorsqu’ils entendaient nos hurlements.

Par ailleurs, mes frères aînés devaient voler pour mon père.

J’ai très peu de souvenirs de mon enfance, avant mes sept ans, juste quelques images, comme des flashes. Je me souviens notamment d’un événement qui m’a fort marqué.

Un jour, en rentrant à la maison, j’ai retrouvé ma mère dans un piteux état. Elle était à terre, inconsciente et son visage était ensanglanté. Mon père l’avait frappée. Cela m’avait bouleversé.

J’ai alors pris un couteau de cuisine et me suis dirigé vers le salon où mon père cuvait son vin. Il ne somnolait qu’à moitié. Lorsque j’ai voulu le frapper avec le couteau et avant que je ne le blesse, il m’a saisi les poignets. Il s’est ensuite levé et m’a battu avec sa ceinture.

Entre-temps, ma mère était revenue à elle et s’est placée entre mon père et moi pour me protéger.

Son intervention m’a permis de m’enfuir et de me réfugier sous un lit.

J’adore ma maman. Elle a toujours essayé de nous protéger de la violence de mon père qui était fréquemment ivre à cette époque.

C’est quasiment le seul souvenir que j’ai de cette période.

Je connais très peu mes frères et sœurs. La vie que nous avons menée nous a éloignés les uns des autres. Au fil du temps, ils sont devenus des inconnus. Nous sommes des frères et sœurs de sang, mais pas de sentiments.

J’étais néanmoins très proche de l’un de mes frères aînés, Ouafick et de Nadia, l’une de mes sœurs. Je l’adorais. Elle était mon aînée d’un an. Elle était extrêmement jolie, gentille et sensible. Elle était la seule fille présente à la maison et j’y étais particulièrement attaché. Nous étions solidaires et complices. Je pouvais compter sur elle.

Tout ce qui nous était arrivé, toute notre famille dispersée rendait Nadia dépressive. Elle avait tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours en abusant de médicaments et en se coupant les veines.

Dès l’âge de sept ans, j’ai été placé par un juge de la Jeunesse à cause de la violence et de l’alcoolisme de mon père. Le juge de la Jeunesse savait que mon père avait déjà été arrêté à de nombreuses reprises pour des bagarres. La police avait aussi dû intervenir à plusieurs reprises à la maison.

Je suis resté quelques mois dans ce home. J’en ai peu de souvenirs, si ce n’est que je ressentais une énorme tristesse de devoir quitter ma famille. J’étais complètement perdu. Je me souviens aussi que j’avais des problèmes d’énurésie et que tout le monde dormait dans un grand dortoir.

Ma maman venait aussi souvent que possible me visiter, accompagnée par Nadia, mais elles dépendaient du bon vouloir de mon père qui les conduisait en voiture. Ma mère devait payer à mon père l’essence utilisée pour le déplacement engendré pour ces visites. Un jour, je me souviens avoir vu ma mère et Nadia arriver toutes essoufflées. Ma mère avait tenté de tenir tête à mon père, pour les frais d’essence, lui expliquant que j’étais aussi son fils. Il s’était alors arrêté et les avait tout simplement débarquées, en pleine autoroute.

Mon père n’était visiblement pas du tout affecté par mon placement et ma mère devait se plier à ses décisions, sans quoi, elle était battue. Ma mère était une femme très fragile et soumise.

Ces visites étaient comme une déchirure. Je voulais repartir avec elles. Les voir s’en aller m’écartelait le cœur. Je les regardais me quitter et me sentais infiniment seul avec mon incompréhension et ma douleur d’enfant.

Je ne comprenais pas la décision du juge de la Jeunesse. Je la vivais comme une sanction qui m’éloignait et me privait de l’amour de ma maman. C’était mon père qui était violent, mais c’était moi qu’on punissait.

J’ai ensuite été placé dans un home mixte, très catholique et très sévère, à Courrières. C’était comme une grande famille d’accueil. Il y avait une trentaine de pensionnaires. Cette maison était tenue par un directeur et sa femme. Nous devions les appeler « mon oncle et ma tante ».

C’était un home très strict mais aussi chaleureux comparativement aux autres homes que j’ai connus bien plus tard. Toutefois, je ne bénéficiais pas de l’amour maternel, que seule une mère peut apporter.

C’était une énorme maison. À l’arrière de celle-ci, il y avait un enclos avec des animaux.

En journée, j’allais à l’école. Après l’école, je faisais mes devoirs. Ensuite, nous soupions.

Le soir, nous avions l’occasion de jouer à des jeux de société ou nous regardions la télévision.

Vers 20 heures, les plus jeunes allaient se coucher.

Je partageais ma chambre avec la directrice et une autre pensionnaire.

Un éducateur pervers et pédophile travaillait dans ce home. Un jour, alors que j’étais occupé à jouer avec les animaux dans l’enclos qui leur était réservé, cet éducateur s’est approché de moi. Il a voulu m’accompagner dans mon jeu. Mais il s’agissait d’une ruse afin de m’amadouer. Je crois que ce style d’approche est fréquemment employé par ce genre d’individu. Tout en jouant avec les animaux, il me parlait et essayait de me toucher. Lorsque j’ai compris ce qu’il me voulait, je me suis enfui, pris de panique. Je suis entré dans la maison et me suis réfugié auprès de la directrice, assise dans le salon. L’éducateur m’a poursuivi, mais en apercevant la responsable, il s’est arrêté et s’est comporté comme si rien ne s’était passé. Toutefois, je sentais bien qu’il m’observait, de peur probablement que je ne le dénonce. Je ne l’ai pas dénoncé. De honte, j’ai préféré me taire. Depuis ce jour, il n’a plus essayé de m’approcher pour assouvir ses pulsions sexuelles perverses, ni même tenté de me parler. Combien d’enfants ont-ils été abîmés dans leur chair, combien de victimes a faites ce détraqué sexuel ?

Dans cette maison, lorsqu’un enfant commettait une bêtise, le directeur appelait le curé de la paroisse à la rescousse. C’était une sorte de coutume. Ce curé, qui habitait en face de la maison, s’occupait de la sale besogne. Il nous grondait et parfois nous frappait. À l’exception de ces deux exemples, c’était un bon home, sans délinquant.

Les week-ends et les vacances, je devais les passer dans cette maison avec certains autres pensionnaires. Je n’avais pas le droit de rentrer chez moi. Le juge de la Jeunesse me l’interdisait. Cette interdiction me donnait toujours l’impression d’être différent des autres enfants. C’était douloureux de les voir rejoindre leurs parents. C’est ainsi que vers 11 ans, je me suis mis à fuguer pour retrouver ma maman.

Je me souviens de ces fugues, c’était comme un jeu pervers et douloureux. Je devais être sans cesse aux aguets par rapport aux forces de l’Ordre. Lorsque je voyais la police, je devais me cacher et ensuite, prendre mes jambes à mon cou pour fuir. Parfois, ils me rattrapaient et me conduisaient devant mon juge de la Jeunesse.

Pendant mes fugues ou lorsque le juge décidait parfois de me rendre à ma mère, je rejoignais mes copains dans le quartier de ma jeunesse. Nous nous réunissions dans un petit parc où nous bavardions et nous jouions au football.

Le bruit de nos jeux agaçait les riverains qui appelaient régulièrement la police.

La police arrivait et avait pris l’habitude de s’amuser avec nous en nous encerclant.

Ensuite, elle tentait de nous attraper. C’était à celui qui courait le plus vite !

De temps en temps, je me faisais prendre avec quelques-uns de mes camarades.

La police nous conduisait alors au commissariat. C’est là qu’un autre type de jeu commençait…

Nous avions droit à une fouille corporelle et nous devions ensuite rester nus devant eux, dans un coin de la pièce. Les flics ne manquaient pas de se marrer de notre gêne. Parfois, un policier un peu plus humain entrait dans la pièce et nous disait de nous rhabiller.

Nous étions ensuite placés dans une sorte de cage, une cellule d’attente. Cela durait des heures. Finalement, mes copains et moi insultions les policiers. Leurs réponses à nos insultes étaient toujours pareilles : ils nous jetaient des seaux d’eau à travers les grilles pour nous faire taire. Cela les faisait beaucoup rire. Moi, j’avais la rage. Je ne comprenais pas pourquoi ils nous enfermaient. Notre seul délit était d’être des enfants d’origine maghrébine et de jouer au football…

Ils nous libéraient au compte-gouttes, souvent pendant la nuit. C’est ainsi que je me suis souvent retrouvé, seul, devant la porte du commissariat à 3 ou 4 heures du matin, alors que je n’étais qu’un enfant.

Quelques années plus tard, en 1985, quelques hommes de cette brigade furent condamnés pour le cambriolage d’une bijouterie…

Malgré mes fugues, ma scolarité se déroulait relativement bien. J’étais toujours parmi les premiers de ma classe. Notre vanité et nos jalousies de petits garçons nous amenaient à être en compétition les uns avec les autres. C’était comme une sorte de concours entre copains.

Je suis resté dans cette maison pendant plus de quatre ans.

Un jour, j’ai cassé un carreau et me suis disputé avec un éducateur. J’ai été renvoyé. Je me souviendrai toujours du jour où je suis parti : la femme du directeur était en pleurs, mais elle n’avait pu s’opposer à la décision de son mari.

À la suite de ce renvoi, j’ai été placé au home Jules LEJEUNE, un home qui accueillait une majorité de jeunes délinquants. Ma vie a alors basculé, ma scolarité s’est arrêtée. J’étais en deuxième secondaire. Les fugues se sont intensifiées et la délinquance a commencé.

Je partageais ma chambre avec trois autres pensionnaires. Le soir, nous avions pris l’habitude de sortir en cachette pour fumer des cigarettes. Nous nous prenions pour des durs. Nous n’étions que de jeunes mômes.

Après l’école, certains des jeunes se réunissaient pour aller voler dans des magasins.

Ensuite, nous rentrions pour faire nos devoirs.

En soirée, nous avions le choix de nous rendre dans une salle de jeux ou de regarder la télévision.

La plupart des éducateurs étaient sympathiques. D’ailleurs, j’étais tombé amoureux de deux éducatrices. J’avais offert une chaîne avec un médaillon à l’une d’entre elles. Je crois que j’étais à l’âge où l’adolescent tombe amoureux de femmes plus âgées.

Je me rappelle un autre éducateur, un moniteur de sport. Nous le narguions à cause de son homosexualité. En réalité, il abusait des enfants.

Le week-end, je regardais avec toujours la même tristesse, mes camarades qui retournaient chez leurs parents. Je ne pouvais alors m’empêcher de fuguer.

À cet âge, je ne réfléchissais pas. Très vite, cela devient comme un jeu ; on fait le dur, le caïd et celui qui fait la plus grosse bêtise est le plus respecté. C’est cela, les homes. J’étais obligé d’être dans ces normes, sans quoi, j’étais exclu.

On vous place au milieu de jeunes délinquants. Comment ne pas le devenir si vous voulez vous faire accepter, respecter, pour ne pas être écrasé et abusé ? Vous êtes obligé de faire pareil.

Je crois pouvoir dire que les homes sont l’apprentissage de la délinquance. La preuve est que 80 % des enfants et des jeunes qui ont été placés se sont retrouvés en prison en étant majeurs. Drôle de constat !

À la suite de mes multiples fugues, le juge de la Jeunesse a ordonné mon placement à Brasschaat. J’avais à peine 12 ans.

C’était une sorte de maison de redressement néerlandophone, dont la réputation n’était plus à faire. À l’époque, les juges de la Jeunesse y plaçaient les jeunes délinquants, les fugueurs et les soi-disant « durs à cuire », les plus récalcitrants.

Ce home était composé de plusieurs pavillons. Nous dormions dans des dortoirs. Je me suis retrouvé confronté avec de jeunes délinquants plus âgés.

À mon arrivée à Brasschaat, j’étais l’un des plus jeunes et j’ai dû faire ma place, ce qui signifie notamment se battre contre les plus grands.

C’est à la force de mes poings que j’arrivais à me faire respecter.

Les journées étaient rythmées par des sonneries de cloches : le départ pour les cours, le retour, les repas, …

Vers 20 heures, nous devions réintégrer nos dortoirs. C’était le moment le plus opportun pour fumer des cigarettes ou des joints.

Parfois, en pleine nuit, des bagarres éclataient. Nous étions livrés à nous-mêmes et c’était la loi du plus fort.

J’avais peu de contacts avec les éducateurs. La langue utilisée et certains comportements racistes étaient des obstacles.

Le week-end, j’avais toujours très rarement la chance et l’occasion de pouvoir rentrer chez moi. Le juge de la Jeunesse se montrait toujours aussi réticent.

Dans ces moments-là, j’étais là, accoudé à ma fenêtre, mon cœur d’enfant meurtri par le chagrin, à regarder les autres pensionnaires rejoindre leur famille.

Pour fuir ces injustices, j’ai également fugué à maintes reprises de Brasschaat. Lors de ces fugues, je profitais de l’inattention d’un éducateur et je détalais à toute vitesse. Ensuite, je marchais pendant des kilomètres, pendant des heures, dans la chaleur ou le froid afin de retrouver le chemin qui m’amènerait chez moi. Je traversais les bois, les fils barbelés et les clôtures pour ne pas être repéré. J’ai dû voler pour prendre un train.

Il m’arrivait également de dormir à la belle étoile, dans la rue ou lorsque j’avais de la chance, chez un copain. Être en fugue, c’est comme être en cavale d’une prison ; on est traqué par la police et donc obligé d’être sans cesse sur le qui-vive.

Au lieu de profiter de la tendresse de ma mère, j’ai dû me battre pour survivre.

Très vite, j’ai commencé à voler des cigarettes dans les grands magasins. À ce moment, je me prenais pour un dur. Ensuite, ce furent des cambriolages dans les maisons. Cela me permettait notamment de pouvoir me payer de quoi rentrer chez moi. Puis ce fut l’engrenage, les cambriolages, les vols dans les voitures, le vol de la recette des magasins, etc. C’est toujours comme cela – une chaîne sans fin –, on vise de plus en plus haut.

Je regrette sincèrement les délits que j’ai commis entre mes douze et seize ans. À cet âge-là, on ne réfléchit pas ; je me trouvais dans une sorte de spirale et j’étais obligé de réagir de la sorte.

La vie ne m’a pas laissé l’opportunité de choisir. Sans le savoir, le juge qui m’avait placé avec de jeunes délinquants m’a fait devenir pareil à mes compagnons d’infortune.

Je n’ai pas arrêté de fuguer à cause de tout ce que je voyais et subissais à Brasschaat. On me suspendait mes rares permissions de week-end pour une futilité ou une autre. Les gifles étaient très régulièrement distribuées. Je voyais aussi des éducateurs qui emmenaient souvent des jeunes garçons dans leur chambre. Le chef éducateur était un pédophile notoire, il y en avait d’autres. Tout le monde le savait, mais personne n’en parlait.

Ce chef éducateur était très dur avec les « têtes brûlées ». J’en faisais partie.

Par contre, il se montrait bien plus aimable avec les jeunes les plus fragiles. Il les amadouait, leur octroyait certaines faveurs en contrepartie d’abus sexuels.

Lors d’altercations avec les éducateurs, il m’est arrivé plus d’une fois d’être ceinturé et traîné par les cheveux jusqu’à ma chambre. Si je faisais mine de me défendre, j’avais alors droit au cachot.

Je me rappelle qu’une fois, je suis resté pendant 45 jours dans ce cachot. J’avais 12 ans et je me suis retrouvé pendant un mois et demi dans une pièce de trois mètres sur six, éclairée jour et nuit d’une vulgaire ampoule protégée par une petite grille et fixée au plafond. Le sommier de mon lit était en béton, un matelas y était déposé. En guise d’aération, il y avait une petite fenêtre en Plexiglas, rempli de petits trous pour la ventilation. Lorsqu’il faisait chaud, les moustiques envahissaient le cachot.

J’en sortais à chaque fois, la peau complètement boursouflée, par les piqûres.

Comment peut-on punir un enfant de 12 ans de la sorte ? Je voulais juste fuir l’injustice qui régnait dans ce home et rejoindre ma mère.

J’ai été dans ce cachot à de nombreuses reprises.

C’est ainsi que des enfants tombent dans la marmite de la délinquance, par la violence, la peur et l’injustice. Lorsqu’aujourd’hui j’y pense, je suis encore meurtri. Qu’avais-je fait pour mériter tout cela ? J’étais juste un enfant malheureux…

C’est la Justice qui m’a fait devenir tel que je suis. Malgré tous ces cauchemars que j’ai vécus, j’ai gardé mon cœur, même s’il saigne sans arrêt.

Qui mon juge de la Jeunesse aurait-il cru ? Un enfant de douze ans ou cette variété d’hommes, ces éducateurs qui abusaient des enfants qui leur étaient confiés et sur qui ils avaient autorité ?

Tous ces enfants ont été abîmés, parfois pour le restant de leur vie.

En vivant tant d’années dans cette jungle où règnent la loi du plus fort et la sécheresse humaine, j’aurais dû devenir, comme un grand nombre de mes comparses, ceux qui pour différentes raisons exploitent la faiblesse des autres afin d’en tirer profit. J’aurais pu également ressembler à mes bourreaux, mais fort heureusement, je ne suis pas devenu comme eux. Quelle que soit la lourdeur des peines que j’ai dû endurer, mon âme n’a pas changé. Bien au contraire, je n’ai eu que davantage d’espérance en ce que je n’ai pas connu et que j’ai tant rêvé : l’amour.

Je suis resté environ deux ans dans l’enfer de Brasschaat.

Quelques années plus tard, certains éducateurs de ce home furent condamnés pour différentes sortes de maltraitance sur les enfants (abus de pouvoir, violence physique et morale, attouchements sexuels et viols sur les enfants). Le home a été fermé.

J’ai vu ces différents abus et en ai été partiellement victime. À l’époque, nous traitions les éducateurs qui abusaient les enfants sexuellement de « pédés », vu qu’à notre âge, le terme « pédophile » ne nous était pas connu.

Mes parents se sont séparés en 1979. Mon père imposait sa dictature. Ma mère en avait tellement peur qu’elle acceptait tout.

Peu avant la séparation, il est parti seul au Maroc afin de rendre visite à sa famille. À son retour, il était accompagné par une adolescente, Zhora, qu’il nous présenta comme étant sa cousine. Cette jeune fille, âgée à l’époque de seize ans, s’installa chez nous.

Quelque mois plus tard, le ventre de Zhora s’arrondit. Elle était enceinte. Comme elle ne sortait jamais, ma maman demanda des explications à mon père. La seule explication qu’elle reçut, ce fut une volée de coups ! Mon père quitta ensuite la maison avec Zhora, non sans avoir volé une importante somme d’argent à ma mère.

En réalité, son voyage au Maroc pour saluer sa famille avait été un prétexte. Au Maroc, il avait organisé un second mariage avec cette jeune Marocaine de seize ans !

Lors de mes retours à la maison, je retrouvais avec bonheur ma mère et Nadia.

Un jour, lorsque j’étais âgé de treize ans, en allant retrouver ma sœur dans sa chambre, je l’avais découverte inanimée, droguée par des somnifères et les poignets tailladés à coup de cutter. J’avais hurlé après ma mère et avais tenté de ranimer Nadia en lui tapotant le visage. Ma maman avait accouru, complètement affolée, et m’avait aidé à enserrer les poignets de ma sœur, de manière à ce que le sang s’arrête de couler. L’ambulance arriva et elle fut sauvée. Je ne comprenais pas pourquoi elle voulait tellement mourir.

Pendant mes fugues, je fréquentais d’autres fugueurs et des jeunes délinquants plus âgés que moi. Ils consommaient des stupéfiants. Dans les années 80, la consommation de drogues dépendait du lieu de résidence. En effet, à certains endroits, ces jeunes ne fumaient que du haschisch, alors que dans d’autres lieux, ils prenaient de préférence des médicaments ou de l’héroïne. Je suis moi-même passé par ces différents stades et ai consommé tous les types de drogues. Je me comportais comme ceux que je fréquentais, de manière à être valorisé et accepté. J’avais à peine treize ans lorsque j’ai consommé de l’héroïne et de la cocaïne en intraveineuse. Cela a duré un an.

J’aurais pu devenir dépendant, mais fort heureusement, mon corps ne supportait pas ces produits et les rejetait par des vomissements. Par ailleurs, je n’aimais pas l’effet des drogues.

Dès que je fuguais, le jeu pervers avec la police reprenait de plus belle.

Dans ces mêmes années, la police avait ses méthodes pour nous forcer à avouer tel ou tel délit.

Je me rappelle avoir reçu des gifles et des coups de matraques dans le ventre (ces coups ne laissent pratiquement pas de traces !).

Ils privilégiaient également deux techniques : ils me frappaient sur le crâne à l’aide d’un bottin de téléphone ou m’obligeaient à rester debout en portant deux ou trois bottins à bout de bras. Lorsque je lâchais pour reposer mes bras, je recevais une gifle. Ils « amélioraient » parfois cette dernière technique en m’obligeant à porter ces bottins, non plus debout, mais agenouillé sur une règle en fer. La douleur était terrible. Très rapidement, la peau de mes genoux se mettait à brûler.

Aujourd’hui encore, ces souvenirs me broient et me bouleversent.

Pendant l’une de ces fugues, j’ai été accusé d’un meurtre que je n’avais pas commis. Une vieille dame avait été tuée à coups de cutter, dans son appartement. J’avais 14 ans et j’étais accusé d’un crime crapuleux.

C’est un peu avant cette accusation qu’on m’a surnommé « Farid le Fou ». Je ne sais plus exactement pourquoi. Lors de mes fugues, je n’hésitais pas à voler de façon audacieuse. J’étais très inconscient. Je pensais que c’était la seule manière d’être valorisé et respecté par mes copains. Je voulais montrer que j’étais un homme alors que j’étais encore un gamin qui dissimulait ses peurs, sa solitude, sa souffrance et ses angoisses. Par ailleurs, je répondais toujours présent lors d’une bagarre. J’ai souvent fait usage de violences, soit en me défendant mais aussi en provoquant.

Aujourd’hui, je regrette cette jeunesse tumultueuse. J’ai fait du mal à certaines personnes.

J’étais jeune, inconscient et naïf. J’avais atterri de nulle part dans un cercle vicieux, une chaîne sans fin. C’était la vie qu’on m’avait donnée.

Peut-être avais-je aussi hérité de ce surnom à cause de certains de mes principes. En effet, à l’époque, j’aurais été prêt à faire n’importe quoi pour aider ou pour défendre un copain. C’était ma manière de respecter mes engagements. Jamais, je n’aurais laissé tomber un copain en difficulté. Le respect de la parole donnée m’a peut-être valu ce stupide surnom. Bien des gens en ont profité. Beaucoup se sont servis de moi, de ma loyauté, de ma candeur et de mon courage. Mais à cet âge-là, je croyais que c’était de l’amitié.

Ce surnom m’a poursuivi et s’est encore amplifié à la suite de l’accusation de ce meurtre.

J’ai conservé ce sobriquet étant majeur. Ma réputation me collait à la peau. Les différents actes délictueux que j’ai commis l’ont encore accru.

Les gens ont trop souvent vite tendance à juger sans connaître.

En 1982, à la suite de l’accusation du meurtre, j’ai à nouveau été arrêté. Le juge de la Jeunesse m’a placé à la prison de Saint-Gilles. Je me souviens de ce séjour : lever à 6 heures trente, interdiction de se coucher après cette heure, interdiction de parler à son co-détenu sous peine de sanction…

Ce n’est que bien plus tard que j’appris des surveillants eux-mêmes les raisons de ce régime pénitentiaire : ils espéraient faire entendre raison aux jeunes détenus et espéraient les « redresser » !…

Pendant cette incarcération, j’ai été quotidiennement interrogé sur ce meurtre par la police. Du matin au soir, les enquêteurs se relayaient et me harcelaient de questions. Ils essayaient d’obtenir des aveux par la fatigue. De temps à autre, une gifle ou un bottin de téléphone atterrissait sur mon visage. Je devais donc être sans cesse sur mes gardes afin d’encaisser au mieux les coups qui m’étaient donnés. Je n’ai pas avoué ce que je n’avais pas commis, mais ai eu droit à toute la violence gratuite de la police judiciaire.

Pendant sept ans, je n’ai cessé de clamer mon innocence, mais personne ne m’a cru.

Après sept longues années, le meurtre a enfin été élucidé. Le vrai coupable était un gitan qui habitait dans le même immeuble que la victime.

Après sept années d’accusation et d’injustice, on m’a simplement signifié, comme si de rien n’était, sans un mot d’excuse, que j’étais effectivement innocent. Cette terrible accusation m’a néanmoins poursuivi pendant toute mon adolescence.

Après avoir passé une quinzaine de jours à la prison de Saint-Gilles, le juge a décidé de me placer dans la section fermée de Braine-le-Château, c’est-à-dire une prison pour jeunes.

Nos chambres étaient des cellules, identiques à celles des prisons. Nous étions une douzaine de jeunes.

Certains y avaient été placés pour avoir commis des meurtres, d’autres pour des vols avec violence, d’autres encore étaient seulement des fugueurs invétérés. Ce mélange favorisait l’apprentissage d’une délinquance encore plus importante. Cette prison pour jeunes était un lieu parfait pour enclencher un engrenage infernal.

Je me suis toujours demandé si au moins un seul juge de la Jeunesse ne s’était jamais interrogé sur les conséquences que ce type de placement pouvait entraîner.

Les journées dans ce centre fermé étaient toutes identiques les unes aux autres : l’ouverture des portes des cellules à six heures et demie, la douche, le petit déjeuner, les cours, le déjeuner de midi, la réintégration des cellules de treize à quatorze heures, à nouveau les cours, etc.

La journée se terminait par un temps de loisirs, sous surveillance. Nous réintégrions nos cellules à vingt heures.

Les week-ends, nous les passions à faire des activités ou du sport, mais aussi à nous battre entre nous.

Après une période d’observation de trois mois et un avis favorable des éducateurs et du psychologue, un rapport était transmis au directeur. Si l’avis du directeur était également positif, alors les jeunes pouvaient bénéficier d’une sortie accompagnée par un éducateur ou d’une journée dans sa famille.

À cette époque, je rencontrais très occasionnellement un psychologue. Mais je m’en méfiais, tout comme je me méfiais de la plupart des éducateurs. En effet, travaillant dans ce centre fermé, ils ne pouvaient qu’être complices du système.

Toutefois, quelques éducateurs étaient plutôt sympathiques, à l’exception de certains que nous narguions et provoquions sans cesse.

Pendant toute cette période, je n’ai jamais rencontré ni d’assistants sociaux, ni de psychologues de manière régulière.

Je me souviens d’un éducateur qui venait nous regarder nous changer lorsque nous allions à la piscine. Lorsque nous le surprenions occupé à se rincer l’œil, deux de mes camarades et moi, nous baissions notre maillot de bain et nous lui montrions notre sexe en l’insultant.

On le surnommait « Choupette ».

À titre d’anecdote, en 1996, j’ai revu « Choupette » à la prison de Forest. J’étais stupéfait. Il travaillait en tant que surveillant. Ses proies étaient toujours les mêmes. Les détenus les plus faibles et les plus vulnérables.

Mon premier réflexe fut de l’appeler de manière moqueuse par son surnom devant mes co-détenus. Il s’est alors approché de moi, accompagné de quatre autres surveillants en me disant qu’ici, nous n’étions plus à Braine-le-Château. L’incident fut rapidement clos, car les autres surveillants me connaissaient déjà de réputation et savaient que si nous devions en venir aux mains, je ne me laisserais pas faire.

J’ai encore revu Choupette, en 1996, à la prison de Forest où il ennuyait les plus jeunes détenus à sa façon…

C’est étrange comme la pédophilie existe partout.

La maltraitance tant physique, morale ou sexuelle a toujours existé dans les homes d’enfants. Je l’ai rencontrée dans chaque maison où j’ai été placé, que ce soit à Courrières, un établissement chrétien, le home Jules Lejeune, Brasschaat ou Braine-le-Château.

On ne s’est jamais demandé combien d’enfants ont été abîmés, ont dû fuguer ou ont commis certains actes de délinquance pour fuir ce cercle infernal.

Il faut dire qu’à l’époque, on ne parlait pas de tout cela. Même actuellement, cela reste un sujet relativement tabou.

Je n’ai jamais su expliquer tout ce que j’ai vu dans les homes à mon juge de la Jeunesse. Je le sentais borné et puis comment expliquer tout cela ? À cet âge-là, on préfère se taire, on croit que c’est normal puisque que le placement est décidé par la Justice. Je croyais également que si j’expliquais ce que j’y vivais et ce que j’y voyais, personne ne me croirait. C’est pourquoi, je fuguais sans cesse.

Je me souviens d’une autre de ces fugues. J’étais rentré chez moi, auprès de ma mère. Des policiers ont sonné à la porte et ont demandé à ma mère si j’étais présent. En entendant leur voix, je m’étais réfugié dans une garde-robe. Ma mère, désirant me protéger, leur a menti. Ils ne l’ont pas crue et ont fouillé l’appartement. Lorsqu’ils sont arrivés devant la garde-robe où je m’étais réfugié, ils l’ont ouverte et m’ont braqué avec leur arme ! J’avais à peine quatorze ans et j’avais juste fugué ! Il suffisait simplement de me maîtriser et de me passer les menottes. Mais les policiers croyaient se trouver face à un jeune tueur. J’étais seulement un gamin accusé injustement d’un meurtre. En repensant à cet épisode, je ressens encore le froid glacial du canon de leur arme sur ma peau.

Cet événement s’est déroulé sous les yeux affolés de ma pauvre maman. Elle était effrayée par les agissements de ces policiers et ne savait que faire pour me protéger. Cela a dû être un choc pour elle.

La première fois que j’ai été menotté, j’avais juste 12 ans. J’avais fugué de Brasschaat. Lors des courses poursuites avec les forces de l’ordre, quand ils arrivaient à me rattraper, j’étais plaqué au sol, menotté les mains dans le dos et molesté. Je crois que pour eux, c’était une manière de se venger de les avoir fait tant courir.

À la longue, mon juge de la Jeunesse en a eu assez de ces fugues et lorsqu’on me reprenait, il me plaçait directement pour un petit « stage » de quelques jours à la prison de Saint-Gilles avant de m’envoyer à Braine-le-Château.

Chacun de ces séjours me rendait de plus en plus haineux vis-à-vis de la Justice et du système carcéral. J’essayais de faire le dur afin qu’on me laisse en paix, mais tout au fond de moi, je pleurais en silence.

Combien de litres de larmes ont été versés sur le sol des prisons qui accueillent des mineurs ?

Je connais la souffrance, le chagrin et la solitude de ces enfants emprisonnés.

Un jour, à Braine-le-Château, le directeur m’appela dans son bureau. Il m’annonça que Nadia s’était suicidée en se jetant du haut d’un building. Une énorme boule de douleur et de tristesse m’avait envahi. J’étais retourné dans ma chambre et avais avalé une bouteille de mercurochrome pour moi aussi disparaître. C’était une si gentille fille. Je ne comprends toujours pas les raisons qui l’ont poussée à agir de la sorte. Son cœur était trop pur. Elle était tellement fragile. Quelle douleur son suicide nous a infligé ! Je me sentais abandonné. Je m’en souviens comme si c’était hier. Elle avait juste 15 ans… Trois jours plus tôt, alors que j’étais en permission de sortie, nous nous étions promenés, tous les deux, bras dessus bras dessous, comme des amoureux. J’étais très fier de me balader en sa compagnie et nous étions tout à notre bonheur de nous retrouver. Je me rappelle encore exactement cette journée, la manière dont nous étions habillés. J’avais remarqué que, ce jour-là, Nadia avait coupé ses longs cheveux bruns, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant.

Ma maman fut très affectée de cette disparition. C’était sa petite fille chérie. Aujourd’hui encore, elle évite d’en parler.

En pensant à Nadia, j’ai encore des larmes qui coulent dans mon cœur, même vingt-cinq ans plus tard.

Je l’aimais énormément. On n’oublie jamais les personnes qu’on a tant aimées. « Tu nous manques, Nadia ».

J’ai été libéré de Braine-le-Château en 1984. Quelques mois plus tard, j’ai été accusé d’un vol. À nouveau, ce n’était pas moi le coupable, mais mon juge de la Jeunesse a décidé de se dessaisir de mon dossier. Ce dessaisissement a eu pour conséquence d’être jugé et condamné par un tribunal pour adultes.

L’accusation du meurtre a évidemment pesé dans la balance. À l’époque de cette nouvelle accusation, je n’avais pas encore été innocenté de ce crime. Je le fus seulement cinq ans plus tard. Si je n’avais pas été accusé de ce meurtre, en 1982, le juge de la Jeunesse n’aurait jamais pris la décision de me renvoyer devant la juridiction des adultes alors que je n’avais que seize ans.

Le décès de Nadia, la violence que ma maman subissait depuis tant d’années de la part de mon père, mes placements, tous les abus de pouvoir, toute la violence que j’ai vécue et rencontrée, le manque d’amour maternel et paternel, mes errances dans les rues lors de mes fugues, ma souffrance et ma solitude d’enfant, tout cela m’a meurtri à jamais.

1984 – 1993

En 1984, je me suis donc retrouvé en prison. J’y ai rencontré des meurtriers, des braqueurs, des voleurs et de pauvres bougres. J’ai également été confronté plus « intimement » aux abus de pouvoir des surveillants.

À cette époque, comme « j’écrasais », j’avais moins de problèmes, mais déjà, mes yeux et mon esprit ne comprenaient pas toute cette violence et ce manque de respect.

J’ai été condamné à 18 mois de prison ferme et 18 mois de prison avec sursis. J’ai purgé 16 mois.

J’ai été libéré à dix-sept ans et dix mois et ai revu des connaissances de prison.

J’ai commis un hold-up. J’ai à nouveau été dessaisi par mon juge de la Jeunesse et réincarcéré.

Malgré l’aide de mon avocate, Madame C., j’ai été condamné à 5 ans d’emprisonnement. Cette condamnation a fait tomber les 18 mois de sursis de la condamnation de 1984. Je n’ai pas pu le supporter. C’était comme un cauchemar qui n’en finissait pas.

J’ai commis des actes délictueux. Ces faits étaient liés à toutes ces humiliations, aux différents passages à tabac et à la souffrance morale. J’ai été obligé de me révolter. C’était mon unique moyen de survivre dans cet univers infernal.

Ce n’est pas l’enfermement en tant que tel que je ne supportais pas, mais plutôt la sauvagerie de certains et tout ce qui se passait au fond d’une cellule, d’un couloir ou d’un cachot !

J’ai tenté de m’évader à deux reprises du Palais de Justice. À chaque fois, j’ai tenté de neutraliser ou d’assommer les gendarmes qui m’accompagnaient, mais n’y suis pas arrivé. Après chaque tentative, j’ai eu droit à un passage à tabac. Je crois qu’à leur place, j’aurais fait pareil. Il était probablement difficile pour ces gendarmes de voir leurs collègues attaqués et blessés. À cet âge-là, je ne pensais pas aux conséquences. De plus, j’avais déjà trop souffert à cause de la Justice en général.

* * *

À la prison de Forest, j’ai été plusieurs fois frappé violemment par des agents pénitentiaires, notamment parce que j’avais pris la défense de mon co-détenu avec lequel un surveillant avait été grossier et méprisant. Alors que je défendais ce détenu verbalement, le surveillant voulut me frapper. J’ai riposté immédiatement. En entendant le vacarme, un autre surveillant donna l’alerte. Plusieurs gardiens coururent vers ma cellule. Entre-temps, j’avais cassé un bocal en verre et, avec l’aide du tesson, ai asséné un coup à un surveillant qui voulait me rosser. Cela les fit tous reculer. Mon co-détenu et moi-même en avons profité pour casser un manche à balai en deux afin de nous défendre. Je savais ce qui nous attendait.

Sur ces entrefaites, des renforts supplémentaires étaient arrivés et les surveillants attendaient, là, comme des chiens enragés, prêts à bondir sur leur proie, l’ordre des adjudants. Leurs yeux crachaient la haine et le mépris. Les adjudants décidèrent d’appeler un membre de la direction. Ce directeur nous demanda de nous rendre, en nous promettant qu’il n’y aurait aucun passage à tabac. Mon co-détenu, craignant que la situation ne s’envenime davantage, me pria de céder.

Après un court instant de réflexion, je me résignai. Devant le directeur, les surveillants nous attachèrent les mains dans le dos à l’aide de menottes spéciales, fixées aux extrémités de nos pouces. À la suite de quoi, ils s’en donnèrent à cœur joie ! Ce fut un tabassage en bonne et due forme effectué par cette meute de surveillants. C’était complètement dingue. J’ai été roué de coups. Ils s’aidaient de leurs pieds pour me frapper la tête. Un seul coup mal placé aurait pu m’être fatal. Mais une meute enragée ne réfléchit pas, elle cogne ! Les coups de clef, les coups de poing, les coups de matraque, les coups de pieds pleuvaient sans fin.

Les surveillants m’ont finalement poussé brutalement dans un cachot. J’y suis resté neuf jours. L’odeur y était nauséabonde, suffocante : un mélange d’excréments, de crasse, de sueur et de respiration fétide. C’était l’odeur de la misère que vit l’homme réduit à l’état de bête.

C’était en hiver. J’étais nu et menotté. Je devais me tenir en mouvement pour ne pas mourir de froid et m’asseoir sur une bassine, tant ce cachot était glacial et humide.

En sortant de ce geôle, je me sentais complètement blessé et humilié. Je me sentais envahi par la tristesse, le dégoût et la haine. J’avais également un profond mépris pour mes tortionnaires. Je les considérais comme des animaux, des bêtes, car j’estime qu’un être humain ne pourrait jamais agir de la sorte, aussi bestialement, aussi violemment, aussi brutalement.

Mon état d’esprit était tel que si j’avais eu l’occasion d’avoir une arme entre les mains à ce moment-là, j’aurais fait un carnage. La haine et le désir de vengeance ne me quittaient plus.

Le plus douloureux n’étaient pas les coups que j’avais reçus, mais cette impression d’avoir été humilié, sali et abîmé par des poivrots, censés représenter l’autorité.

Voilà ce que fut ma belle jeunesse : la tristesse, la solitude, l’abus de pouvoir, les coups et la délinquance ! J’ai encore le cœur déchiré en pensant à toute cette souffrance et à mes jeunes années glacées et gâchées.

Le conflit avec ce surveillant a été le début du cheminement de ma révolte contre le système carcéral. Je crois aussi que c’est de cette manière que je me suis trouvé dans le piège. C’est à partir de ce moment-là que tout s’est enchaîné. Les cachots, les années de régime cellulaire strict, mes tentatives d’évasion, les émeutes, les prises d’otages et la hantise des surveillants à mon égard avaient démarré.

Je prenais régulièrement la défense d’autres détenus contre les différents abus de pouvoir. J’étais reconnu pour cela. Cela dérangeait le système. De plus, un grand nombre de détenus me considéraient comme une « star ». Le piège de « l’étiquette » s’est ainsi refermé sur moi, sans que je m’en rende compte, et la « star » a payé le prix fort !

Je croyais bien naïvement que la solidarité existait réellement, mais lorsque j’étais au cachot ou en régime « extra », j’étais bien seul.

Il faut toujours qu’un homme paie pour les autres. À cette époque, il fallait un bouc émissaire et ce fut moi.

Ma franchise et ma manière de dénoncer les dysfonctionnements dérangeaient le système. Je m’en suis aperçu tout au long de ces années.

En 1985, j’ai été transféré à la prison de Saint-Gilles en « cellule extra », c’est-à-dire seul au préau, sans aucun contact humain, sans autorisation de téléphoner. Tous les quarts d’heure, un surveillant venait me contrôler via le guichet de la porte de ma cellule.

À la longue, cette surveillance était une réelle torture morale… Cela a duré un an, un an de calvaire, de haine, de dégoût, de peur et d’incompréhension.

Ces différents épisodes m’ont terriblement marqué. Je ne comprenais pas et ne comprendrai jamais cette violence. Je ne pouvais pas accepter cette « Justice », cette autorité, ce pouvoir qui frappait avec satisfaction et en toute impunité.

Je ne pouvais plus supporter ces humiliations.

Je voulais être libre de marcher, de manger, de penser sans qu’un gardien me dise « Ici, la loi, c’est moi, peu importe que je sois bon ou mauvais, juste ou injuste, tu dois m’obéir, sans quoi… » C’est cela, en fin de compte ce qu’on me disait !

Pourtant, il est bien spécifié dans la loi que le détenu n’en reste pas moins un homme, avec sa dignité et les exigences de respect dues à sa qualité d’être humain. Ce serait donc une erreur grave que de croire qu’un détenu se trouve privé de tout droit. C’est ainsi qu’il existe une interdiction absolue quant à la torture et au traitement inhumain et dégradant. Pourtant, c’est bien le contraire que j’ai vécu en prison.

Je crois aussi qu’il est important de comprendre que ce n’est pas un esprit de vengeance sociale qui devrait inspirer l’administration pénitentiaire en général, mais au contraire celui d’une nécessaire volonté d’aboutir à la réinsertion sociale du condamné.

J’essaye encore de comprendre ces mots… Ils ne m’ont jamais été dits, bien au contraire !

Dans les années 85, 86, 87, j’ai eu beaucoup de problèmes avec le règlement. Par ailleurs, ce règlement était appliqué de manière différente, en fonction de l’interprétation et de l’humeur de l’agent pénitentiaire que vous aviez en face de vous.

En novembre 1986, j’ai été transféré à la prison de Mons qui avait et a toujours une réputation de maltraitance. Le détenu y est considéré comme un animal. J’y ai vu et y ai subi des choses inimaginables. Tout était permis sur les détenu(e)s. Cet établissement était dirigé par un directeur alcoolique, despotique et qui encourageait la violence extrême et sans limite.

Je me souviens que ce directeur avait demandé à un détenu d’effectuer des réparations à son propre domicile, et ce, sans aucune autorisation. Ce détenu s’appelait Marc Dutroux !

Bien évidemment, la main-d’œuvre d’un détenu est bien moins chère que celle d’un entrepreneur ou un maçon.

Quelques années plus tard, ce directeur a évidemment remis un avis favorable pour la libération de Monsieur Dutroux, ce qui aura, nous le savons tous, pour terrible conséquence la mort atroce de fillettes innocentes.

J’étais constamment étonné par tout ce que je voyais. À titre d’exemple, un jour, je vis une femme entrer dans la cellule d’un détenu. J’appris plus tard que cette femme était la mère de ce détenu, mais surtout une connaissance du directeur. Elle avait donc reçu l’autorisation de se rendre à sa guise dans la cellule de son fils.

À la prison de Mons, je me rappelle aussi d'un surveillant qui travaillait toujours avec un couteau en poche de manière à impressionner certains détenus. Je vois encore ce surveillant qui, après une altercation avec un détenu, lui a jeté une cruche d’eau bouillante à la figure !

Je n’oublierai jamais cet autre détenu qui avait tenté de s’évader et qui avait pris une balle dans la jambe par la police. Lors de sa réintégration à la prison, on l’a mis dans une cellule nue, l’équivalent d’un cachot. Des surveillants se sont postés devant sa cellule et, chaque fois qu’il faisait mine de s’asseoir pour soulager la douleur de sa jambe blessée, les surveillants entraient et le frappaient.

C’était comme un jeu pervers.

Tous les hommes se valent une fois qu’ils sont traités comme des bêtes. Une fois libéré de ses chaînes, l’homme est pire que l’animal.

Je ne comprendrai jamais comment l’administration pénitentiaire et le Ministre de la Justice acceptent ce comportement de la part de leur personnel. C’est tout à fait contraire aux « Droits de l’Homme ».

La prison de Mons a déjà été plusieurs fois condamnée, mais rien n’y a changé. C’est à croire que les prisons sont des états dans un état, indépendants et intouchables. Je considère les surveillants de la prison de Mons comme des bourreaux.

Je m’y suis très rapidement évadé.

Lors d’un transfert, j’avais décidé de braquer les gendarmes avec un co-détenu, en descendant du fourgon cellulaire.

Mon complice descendit le premier. Après être descendu à mon tour, j’ai refermé brusquement la porte du fourgon, coinçant l’un des gendarmes à l’intérieur. C’était le signal. Au même moment, mon complice ceintura un deuxième gendarme, ce qui me permit de m’emparer de son arme. Avant que le troisième gendarme n’ait pu réagir, je l’avais mis en joue, lui ordonnant de lever les bras. Pris de panique, il a reculé, en me suppliant de ne pas le tuer. Ce n’était pas mon intention. Finalement, il détala comme un lièvre.

Je me servis du deuxième gendarme comme bouclier et ai ouvert la porte du fourgon. Le gendarme qui y était enfermé a tout de suite obtempéré.

Un autre détenu s’y trouvait également. Pendant le trajet, il s’était largement vanté de ses talents de pilote. Je l’ai libéré de ses menottes en lui disant que comme je ne savais pas conduire, il allait me servir de chauffeur et défoncer les portes de la prison.

Nous nous sommes enfuis avec le fourgon et un gendarme menotté, en fracassant les trois portes qui nous séparaient de l’extérieur.

La dernière franchie, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec d’autres gendarmes, appelés en renfort. Mais notre rapidité les avait empêchés d’intervenir. Il s’ensuivit une course-poursuite. Des barrages avaient déjà été dressés. Nous les avons évités. Nous nous sommes arrêtés à proximité d’une voiture puissante et avons décidé de changer de véhicule.

Nous sommes descendus du fourgon. Je tenais toujours l’un des gendarmes en otage et m’en servait comme bouclier, empêchant ses collègues de tirer. Nous nous sommes engouffrés dans la voiture et avons foncé comme des enragés dans les rues. Nous avons finalement semé les voitures des gendarmes qui nous poursuivaient.

Plusieurs kilomètres plus loin, nous nous sommes à nouveau arrêtés pour nous cacher dans un bois.

Nous étions tous très jeunes, inconscients et assoiffés de liberté. Nous savourions notre liberté retrouvée avec beaucoup d’enthousiasme et même une certaine euphorie. Nous étions libres, nous qui étions traités comme des bêtes et qui vivions dans un univers carcéral inhumain.

Mon intention était d’attendre jusqu’au lendemain matin, vu l’ampleur que prenait cette évasion avec prise d’otage.

Mon complice voulait absolument téléphoner à un copain de manière à ce qu’il vienne nous chercher en voiture. J’ai refusé en lui expliquant que les alentours devaient grouiller de gendarmes et qu’il valait mieux attendre. Il insista encore et décida finalement de partir avec le détenu qui nous avait servi de chauffeur. Nous avions néanmoins convenu qu’ils reviennent après avoir téléphoné.

Quelques minutes après leur départ, un de mes complices échangea des coups de feu avec les forces de l’ordre. J’appris par la suite que le détenu chauffeur fut capturé à ce moment tandis que l’autre prit un nouvel otage et qu’il réussit à s’échapper à nouveau. Il se rendit chez un copain où il fut toutefois rapidement arrêté.

Pendant ce temps, j’attendais. Plusieurs heures plus tard, j’ai décidé de partir également, toujours accompagné du gendarme menotté. Nous avons marché dans les bois. Alors