Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

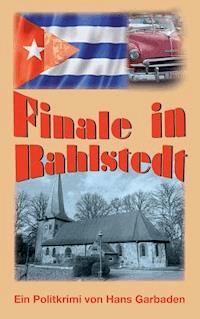

Ein Politkrimi, der vom Ausgangspunkt Berlin während der Wendezeit über Rahlstedt in die heutige Karibik auf die Insel Kuba führt. Was ursprünglich als Suche eines jungen Mannes nach seinen Eltern begann, wird bald zu einer Jagd nach einem Tagebuch, bei der alte Stasiseilschaften und ihre Verbindungen zu kaltblütigen Killern wieder aufleben. Eine spannende Handlung, die letztlich in Rahlstedt dramatisch endet. Zwischen all den Abenteuern auf der Zuckerrohrinsel darf natürlich eine Liebesromanze nicht fehlen. Und wie immer bei diesem Autor: Das alles mit einer Prise Humor gewürzt. Mehr gute Unterhaltung in einem Krimi geht nicht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 142

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Nach einer Episode als Schiffsjunge auf einem Stückgut-Frachter des Norddeutschen Lloyd machte Hans Garbaden eine Schriftsetzerlehre. Daneben nahm er Schauspielunterricht an der Niederdeutschen Bühne in Bremen. Ein Fachstudium zum Werbekaufmann in Berlin schloss sich an. Nach 17 Jahren in der Marketingabteilung einer Bremer Brauerei und zehn Jahren Tätigkeiten in internationalen Werbeagenturen in Hamburg wechselte er als Darsteller vor die Kamera. Seit 1997 in über 700 Film- und Fernsehproduktionen war Hans Garbaden als Episoden- und Nebendarsteller im Einsatz. Seit 1998 hat er als freier Mitarbeiter beim NDR in über 350 Sendungen wie „Aufgepasst, Gefahr!“, „Dennis & Jesko“, „DAS!“ und „Extra 3“ als Darsteller mitgewirkt. Seit 2003 schreibt Hans Garbaden Kriminalromane, in die er seine Erlebnisse vom Set einfließen lässt.. Bei BoD erschienen bisher: „Was geschah auf dem Priwall?“, Ein Politkrimi aus Travemünde / „Mord & Totschlag“, Kurzkrimis vom Feinsten / „Es geschah im Wandsbeker Gehölz“, Ein Marienthal-Krimi

www.hansgarbaden.de

Seamos realistas y

Hagamos lo

imposible

Seien wir realistisch,

versuchen wir das

Unmögliche

Ernesto Rafael „Che“ Guevara

Inhaltsverzeichnis

Ost-Berlin 10/1989

West-Berlin 5/2006

Rahlstedt 8/2016

Berlin-Friedrichshain 11/2016

Berlin-Lichtenberg 11/2016

Havanna 11/2016

Trinidad 11/2016

Cayo Largo 11/2016

Cienfuegos 12/2016

Rahlstedt 1/2017

OST-BERLIN

10/1989

Es war ein sehr warmer Frühlingstag, als das Kind in der Klinik in Friedrichshain zur Welt kam.

„Gratulation, ein strammer Junge, ein Sonnenkind“, sagte die sympathische Hebamme und legte der Mutter ihr Kind in die Arme.

Sie zog die Vorhänge auf. Sie schützten die junge Mutter während der Geburt vor den Strahlen der Sonne, die schon den ganzen Tag vom wolkenlosen Himmel schien.

Katja Krüger war glücklich. Sie hatte sich das Kind so sehr gewünscht.

„Ja, ein Sonnenkind“, meinte sie und streichelte eine Wange ihres ersten Kindes, an dem sie den leicht braunen Teint seines Vaters erkannte.

Nachdem ihr die Hebamme den Neugeborenen aus den Armen genommen hatte, um es auf die Säuglingsstation zu bringen, zog Katja aus der Schublade des kleinen Beistelltisches ihr Tagebuch heraus. Sie wollte die noch frische Erinnerung an die Geburt ihres Kindes notieren.

Katja tat sich schwer damit. Sie war zwar froh über die komplikationslose Geburt des Jungen, aber ihre Gedanken schweiften ab zu Roberto, dem Vater des Jungen. Roberto, der im Rahmen eines Kulturaustausches zwischen den sozialistischen Bruderstaaten der Deutschen Demokratischen Republik und Kuba zwei Semester an der Humboldt Universität im Ostteil Berlins auf Lehramt studiert hatte. Vor drei Monaten war er nach Kuba zurückgekehrt. Gründe hatte er nicht genannt. Es hing sicher mit den politischen Veränderungen zusammen, die sich seit einigen Monaten in den sozialistischen Ländern abzeichneten.

Sie blätterte in ihrem Tagebuch und fand die Eintragung über die Trennung:

„Ich bin bestürzt, dass Roberto nach Kuba zurück beordert wurde. Warum? Wir lieben uns doch. Er sagte nur, dass er mich nicht freiwillig verlässt, sondern dazu gezwungen wird. Er liebt mich auch und es wird ein Wiedersehen geben, sagte er. Daran habe ich keinen Zweifel. Nur wann? Mit meiner Schwangerschaft wollte ich ihn überraschen. Aber es kam nicht mehr zu diesem Treffen.“

Ein paar Seiten weiter las sie die Eintragung:

„Auch mein neuer Antrag auf eine Ausreise nach Kuba wurde wieder ohne klare Begründung abgelehnt. Von meiner Freundin Angelika, die im MfS arbeitet, habe ich erfahren, dass es eine Anordnung von ganz oben sein muss. Post von Roberto habe ich auch noch nicht bekommen. Und ob meine Briefe ihn erreicht haben, weiß ich nicht. Vater, der durch seine Position sicher etwas über die Gründe für Roberts Ausreise in Erfahrung bringen könnte, beantwortet meine Fragen mit Hinweis auf seine Schweigepflicht nicht.“

Sie dachte an ihren Vater, der jetzt Großvater geworden war. Er billigte ihre Verbindung mit Roberto nicht. Als er erfuhr, dass sie von ihm ein Kind erwartete, war er außer sich vor Wut gewesen, und es ergab sich im Haus ihrer Eltern nach dem Frühstück ein heftiger Wortwechsel zwischen ihnen.

„Ein Balg von einem Schwarzen werde ich nie akzeptieren. Du wirst das Kind abtreiben lassen!“

„Erstens ist Roberto kein Schwarzer, sondern ein Mensch mit einer leichten Brauntönung, und auch wenn er pechschwarz wäre, würde ich ihn genau so lieben. Und zweitens musst du nicht mit dem Kind leben. Es wird mein Kind sein, und ich werde mit ihm glücklich. Ich werde dieses Kind bekommen!“

Jetzt mischte sich auch ihre sonst so zurückhaltende Mutter Renate in den heftigen Disput ein: „Wie willst du denn mit deinem Kind glücklich werden? Du bist berufstätig, und ich kann mich wegen meiner angegriffenen Gesundheit nicht um das Kind kümmern.“

„Das Kind muss weg“, beendete Hermann Krüger die Diskussion. „Ich habe jetzt keine Zeit für überflüssiges Gerede. Ich bin in dieser Zeit, in der es um die Zukunft unserer Demokratischen Republik geht, verstärkt in meine Pflichten in Beruf und Partei eingebunden.“

Die trotzige Erwiderung seiner Tochter Katja hörte Hermann Krüger nicht mehr: „Ja, ja. Deine Deutsche Demokratische Republik. Eine der wenigen guten Errungenschaften in dieser Republik sind die Kinderkrippen. Da wird mein Kind, dein Enkel, gut aufgehoben sein.“

Am nächsten Tag sorgte Hermann Krüger wieder wegen des noch nicht geborenen Kindes für Streit.

„Ja, ich muss zugeben, dass dein Freund Roberto mit seiner Hautfarbe und seinem Aussehen sehr attraktiv wirkt. Aber was ist, wenn sich die Gene seiner Sklaven-Großeltern durchsetzen? Das möchte ich nicht erleben. Diese Menschen wurden doch noch im afrikanischen Busch geboren. Erst Ende des 20. Jahrhunderts wurde die Sklaverei in Kuba abgeschafft, aber der illegale Handel mit Menschen aus Afrika lief noch Jahrzehnte weiter. Ein für allemal: Das Kind wird abgetrieben!“

Jetzt war es Katja, die wütend wurde.

„Gleichheit, Brüderlichkeit, das waren doch auch die Ziele, die mit der Gründung eurer Partei auf die Fahnen geschrieben wurden. Liebknecht, Thälmann, Rosa Luxemburg und deine anderen Genossen drehen sich doch im Grabe um, wenn sie den Unsinn hören könnten, den du von dir gibst.

Hermann Krüger ging in den Flur und nahm seinen Hut vom Garderobenständer.

„Ich habe dir meine Entscheidung mitgeteilt. Das Kind muss weg. Es gibt jetzt wichtigere Dinge zu regeln. Ich muss zu einer Sitzung ins Politbüro. Es gärt doch in der ganzen Republik Da braut sich etwas zusammen. Das Volk scheint verrückt zu spielen.“

Er rief seiner Frau, die bettlägerig die Tage im oben gelegenen Zimmer verbrachte, einen Gruß hinauf.

„Ich gehe jetzt. Unsere Sitzung wird sicher bis in die späte Nacht oder den frühen Morgen dauern. Ich werde mich anschließend eine Stunde im Büro aufs Ohr legen und morgen nach Feierabend zurückkommen.“

* * *

Katja blätterte in ihrem Tagebuch bis zur ersten freien Seite, nahm ihren Stift und schrieb:

„Mein Kind ist pünktlich zur Welt gekommen. Ein Junge! Ich habe es immer vermutet. Sicher wird er auch so attraktiv wie sein Vater. Roberto junior soll er heißen. Wäre es ein Mädchen geworden, hätte es den Namen Roberta erhalten.“

Katja grübelte einige Minuten, bevor sie weiter schrieb:

„Große Sorgen mache ich mir über die Einstellung meines Vaters. Er ist ein übler Rassist und will diesen Enkel nicht. Seinen Wunsch, nein, seinen Befehl, das Kind abtreiben zu lassen, habe ich nicht befolgt. Durch seine Position im Ministerium für Staatssicherheit hat er sicher alle Möglichkeiten, dafür zu sorgen, dass ich mit dem Kind Probleme bekomme. Ich weiß, dass Kinder von systemkritischen Eltern an linientreue Genossen zur Adoption vermittelt werden. Und ich weiß auch, dass es für ihn Möglichkeiten gibt, Menschen ganz einfach verschwinden zu lassen.“

* * *

Hermann Krüger fuhr zu keiner Sitzung der Partei, sondern nach Berlin-Lichtenberg, in sein Büro im Ministerium für Staatssicherheit.

Von seiner Sekretärin Rosi Peschke war alles vorbereitet worden. Die drall geformte Frau mit ihren aufgeworfenen, stark geschminkten Lippen und der sehr eng sitzenden Kleidung entsprach nicht gerade dem sozialistischen Frauenideal.

Auf der Liege in einer Ecke seines Büros lagen ein jägergrünes Hemd, ein farblich passender Anzug und Socken. Obenauf lag der grüne Jägerhut mit dem Dachspinsel. Die vor der Liege stehenden derben Stiefel vervollständigten die Jagdmontur. Sein Jagdgewehr, eine Repetierbüchse, lehnte an der Wand.

Hermann Krüger warf seinen grauen Schlapphut, seine graue Krawatte und sein graues Hemd auf die Liege und zog seinen grauen Anzug aus.

Als er zum Jagdanzug griff, umarmte ihn Rosi Peschke von hinten und flüsterte ihm ins Ohr: „Hat mein großer Nimrod nicht noch etwas Zeit für mich?“

Hermann Krüger wehrte ab: „Lass das jetzt. Du weißt doch, dass ich in einer Stunde in der Schorfheide in Brandenburg sein muss. Ich kann doch Erich und die anderen hohen Tiere nicht warten lassen. Außerdem muss ich vor der Jagd, wenn alle noch nüchtern sind, mit Ivan vom KGB etwas besprechen. Auf dem letzten deutsch-sowjetischen Freundschaftsfest habe ich den Eindruck gewonnen, dass Ivan jemanden in seinen Reihen hat, der eine ganz spezielle Aufgabe für mich übernehmen kann.“

Schnell schlüpfte er in seine Jagdkleidung.

Rosi gab noch nicht auf: „Wir könnten doch ganz schnell machen.“

Hermann Krüger wurde ungehalten: „Nicht jetzt, ruf die Fahrbereitschaft“, blaffte er seine Sekretärin an.

Mit beleidigter Miene griff Rosi Peschke zum schwarzen Bakelit-Telefon und wählte.

Während der Fahrt nach Brandenburg kam Hermann Krüger, der im Fond des grauen Wartburg saß, ins Grübeln. Eigentlich ein Unding von der Parteileitung, jetzt, in einer Zeit, in der die ganze Republik auf der Kippe stand, noch eine große Jagdveranstaltung zu inszenieren. Aber die Weichen dafür waren auf dem deutsch-sowjetischen Freundschaftsfest bereits gestellt worden. Außerdem wollte Erich diesmal unbedingt den Sechzehnender aus dem Revier erlegen. Alle Parteispitzen waren eingeladen. Die Feier nach dem Halali mit kubanischem Rum, Sekt von der Krim und russischem Wodka ließ sich niemand entgehen. Und die jungen Gespielinnen, die zu solchen Anlässen regelmäßig dabei waren, versprachen, dass es ein schöner Tag und eine noch bessere Nacht würden. Aber er dachte vor allem an den roten Sascha, der ihm von Ivan Kovalenko wärmstens für die vorgesehene Aufgabe empfohlen worden war. Vielleicht etwas zu jung und unerfahren, aber dafür umso kaltblütiger und kompromissloser. Bei seinen Einsätzen für Aufgaben des KGB in der DDR hatte er das schon mehrfach bewiesen.

Auf dem Vorplatz der Jagdhütte in der Schorfheide herrschte schon lebhaftes Treiben. Begrüßungsumarmungen, deutsche und russische Sprachfetzen und Gelächter bestimmten das Bild.

Ladas, Wolgas, Moskowitschs und Volvos, die Fahrzeuge der Jagdteilnehmer, parkten auf einer etwas abseits gelegenen kurz gemähten Wiese.

Als Hermann Krüger gerade einen Begrüßungswodka von einer attraktiven Hostess serviert bekam, schlug ihm von hinten jemand kräftig auf die Schulter und ein dröhnender Bass ertönte: „Dobry den, Genosse Hermann.“

Krüger drehte sich um: „Dobry den, Genosse Ivan.“

Der schnauzbärtige, groß gewachsene und schwergewichtige Kovalenko ließ sich auch einen Wodka geben.

„Nastrowje Genosse Hermann.“

Beide hoben das Glas und tranken.

„Was willst du heute schießen, Gospodin?“, fragte der Russe. „Einen Schwarzkittel oder einen Sechzehnender?“

Hermann Krüger stellte sein Wodkaglas weg.

„Eher einen Schwarzkittel. Der Sechzehnender ist für Erich reserviert. Er ist schon etwas lahm. Das Tier meine ich. Wenn wir ihm den Sechzehnender heute irgendwie vor die Büchse treiben können, kann er sich hinterher mit dem Jagderfolg schmücken.

Ivan Kovalenko lachte dröhnend. „Ja, der Genosse Erich. Der hat sicher genug damit zu tun, die vom Genossen Gorbatschow eingeleitete Perestroika zu verdauen.“

Krüger ließ von der vorbeigehenden Hostess die Wodkagläser füllen und blickte Ivan Kovalenko an.

„Was ist mit deinem Zögling Sascha? Hast du ihn mitgebracht?“

„Ja sicher. Ich bringe euch gleich zusammen. Um wen geht es dabei eigentlich?“

Hermann Krüger kippte seinen Wodka und zog den Russen in eine stillere Ecke des Hauses.

„Es handelt sich um meine nicht linientreue Tochter. Sie hat sich von einem Neger, na ja, nicht tief schwarz, ein Kind machen lassen. Das muss weg. Am besten gleich nach der Geburt. Und ich will ihr Tagebuch haben. Da stehen mit Sicherheit Dinge drin, die mich erheblich belasten könnten. Wir müssen doch vorsorgen. Wer weiß, wie es mit dem Glasnost von Michail Gorbatschow weiter geht?“

Ivan Kovalenko schlug Hermann Krüger mit seiner rechten Pranke auf die Schulter: „Kein Problem, Genosse Hermann. Für den roten Sascha wird das ein Kinderspiel. Übrigens hat er diesen Spitznamen nicht wegen seiner roten Gesinnung, die haben wir doch alle. Nein, Genosse Hermann, seinen Spitznamen hat er wegen seiner schönen roten Haare.“

In diesem Moment ertönte das Jagdhornsignal, das den Beginn der Jagd ankündigte.

WEST-BERLIN

5/2006

Es war nur eine kleine Abiturfeier. Karl und Henriette Wagner gratulierten ihrem Sohn Robert noch einmal. Im Wohnzimmer der Wagners in der kleinbürgerlich eingerichteten Wohnung in Friedenau duftete es nach Kuchen. Roberts Mutter stellte sein Lieblingsgebäck auf den Tisch.

Vater Karl Wagner war als Werkmeister einer Maschinenfabrik erst vor einigen Wochen in Altersrente gegangen. Mutter Henriette arbeitete als Verkäuferin. Das Bekleidungshaus in Steglitz hatte Konkurs anmelden müssen. Nach dem Auslaufen des Konkursausfallgeldes ging sie in den vorgezogenen Ruhestand. In der letzten Zeit kümmerte sie sich nur noch um den Haushalt und das Wohlergehen ihres Mannes und des Sohnes.

Als Henriette Wagner den Rest des Kuchens und das Geschirr in die Küche brachte, rief Karl Wagner ihr nach: „Bring doch mal die Flasche und zwei Gläser mit.“

Als die Flasche Doppelkorn und zwei Gläser auf dem Tisch standen, räusperte sich Karl Wagner und blickte seinen Sohn an.

„Ich weiß, dass du keinen Alkohol trinkst, und ich gönne mir nur mal nach einem üppigen Essen ein Glas.“

Karl Wagner fiel es sichtbar schwer, das zu sagen, was heute endlich gesagt werden musste. Nach einer kleinen Pause fing er an zu sprechen.

„Vielleicht brauchen wir heute beide ein Glas. Ein Glas ist Medizin.“

Robert sah seinen Vater mit großen Augen an und sagte nichts.

Karl Wagner räusperte sich noch einmal. Dem etwas bieder und schwerfällig wirkenden Mann bereitete es große Probleme, die richtigen Worte zu finden.

„Also, deine Mutter und ich lebten früher im sozialistischen Teil Berlins. Wir glaubten, dass wir nach den Verbrechen der Nazis im besseren Deutschland wohnten. Ich wollte helfen, das neue Deutschland aufzubauen.“

Robert blickte seinen Vater immer noch mit großen Augen an.

Karl Wagner schenkte sich einen Schnaps ein und sprach weiter.

„Dass alles so gründlich aus dem Ruder lief, habe ich nicht gewollt. Das musst du mir glauben. Mutter und ich, wir konnten keine Kinder bekommen. Als damals die Chance bestand, aus den Kinderkrippen in Ostberlin ein Kind zu adoptieren, haben wir das gemacht. Es war die letzte Chance. Deine Mutter wünschte sich so sehr ein Kind. Unmittelbar nach dem Fall der Mauer sind wir dann mit dem Baby, also mit dir, in den Westteil der Stadt hier nach Friedenau gezogen.“

Karl Wagner atmete tief durch. Eine so lange Rede war ihm schon lange nicht mehr über die Lippen gekommen.

Henriette Wagner, die bisher schweigsam am Tisch gesessen hatte, liefen Tränen die Wangen hinunter und sie griff zu einem Taschentuch in ihrer bunten Kittelschürze. Schniefend trocknete sie ihre Tränen und putzte sich die Nase.

Robert blieb ruhig. Er hatte in den letzten Jahren gespürt, dass er so ganz anders als seine Eltern war. Auch äußerlich mit seiner leicht braunen Hautfarbe, die bei Klassenkameraden schon mal zu Bemerkungen führten.

„Du hast wohl eine sehr starke Nachttischlampe“ oder „Na, schon wieder auf der Sonnenbank übernachtet“, waren noch die harmlosesten.

Während der Kindheit antwortete seine Mutter einmal auf eine Frage von ihm: „Das ist nur eine Laune der Natur und hat etwas mit den Pigmenten zu tun. Manche Menschen sind heller, andere etwas dunkler.“

An diesen Satz erinnerte er sich immer, wenn Menschen Bemerkungen über seinen Teint machten. Roberts ganze Kindheit war glücklich verlaufen, die Schulzeit brachte er bis zum Abitur ohne Probleme hinter sich. In seiner Freizeit spielte er in einer Mannschaft von Hertha Zehlendorf Fußball oder er tummelte sich im Sommer mit Freunden am oder im Schlachtensee und Wannsee.

Robert blickte von seiner Mutter zu seinem Vater.

„Was ist mit meinen biologischen Eltern?“

Karl Wagner schob die Schnapsflasche auf dem Tisch von sich weg, ehe er jetzt schon etwas flüssiger antwortete:

„Die Krippe der elternlosen Kinder befand sich im Ostteil Berlins, in Friedrichshain. Dort gab es keine Unterlagen über die Herkunft der Kinder. In den ersten Monaten nach der Wende ging es in den Behörden im Ostteil der Stadt drunter und drüber. Menschen stürmten die Ämter, Unterlagen wurden vernichtet oder gestohlen. Nichts lief drüben Ende des Jahres 1989, dem Jahr deiner Geburt, in geordneten Bahnen. Ab dem 9. November1989 wurde auch an den Berliner Grenzen nichts mehr kontrolliert.“

Henriette Wagner kamen wieder die Tränen.

„Wir waren dir doch immer sehr gute Eltern“, schluchzte sie und trocknete ihre Tränen.

Karl Wagner zog die Schnapsflasche zu sich heran. Nachdem Henriette Wagner ihre Fassung wieder gewonnen hatte, blickte sie Robert an.

„Nur dein Vorname war bekannt: Robert. Ich finde, dass es ein schöner Name ist. Und Robert Wagner gefiel mir besonders gut. Wir bekamen doch damals unseren ersten Fernseher. Mein Lieblingsschauspieler in den amerikanischen Filmen war Robert Wagner. Und für eine Namensänderung sahen wir keinen Grund.“

Henriette Wagner sah ihren Mann an.

„Der Schauspieler lebt doch noch. Er müsste jetzt in deinem Alter sein. Vielleicht ist er mit dir verwandt. Ist irgendein Mann aus deiner Familie mal nach Amerika ausgewandert?“

Karl Wagner wirkte jetzt etwas ungehalten: „Ach was, Henriette. Nun mach aber mal einen Punkt. Wagners gibt es so viele. Das ist doch kein Name, sondern wie Meier, Müller oder auch Schulze eine Massenbezeichnung.“