14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlagsbuchhandlung Liebeskind

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

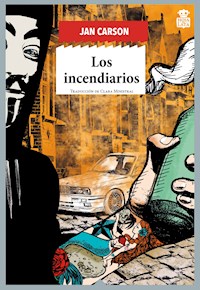

Belfast, im Sommer 2014. Überall in der Stadt entfachen Protestanten riesige Freudenfeuer zu Ehren des englischen Königs William von Oranien, der einst das katholische Irland besiegte. Die Lage eskaliert, als ein Video viral geht, in dem ein maskierter »Firestarter« dazu aufruft, die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Sammy Agnew ahnt, dass sein Sohn Mark dahintersteckt, denn er kennt die Faszination zerstörerischer Gewalt aus der eigenen Jugend. Längst hat er dem Hass abgeschworen, aber er spürt, dass er nie völlig davon loskommen wird. Soll er seinen Sohn an die Polizei ausliefern, um zu vermeiden, dass die Situation vollends aus dem Ruder läuft? Verzweifelt bittet er den Arzt Jonathan Murray um Rat. Der jedoch befindet sich selbst in einer fatalen Lage. Er fürchtet, seine Tochter könnte allein mit ihrer Stimme Leben zerstören … Mit »Firestarter« hat Jan Carson einen außergewöhnlichen Roman über Nordirland geschrieben, humorvoll und bewegend, schonungslos und doch voller Magie. Aber sie erzählt auch eine universale Geschichte über Selbstbehauptung und Verantwortung – in einer Welt, die einmal mehr zu entgleisen droht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 466

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Jan Carson

Firestarter

Roman

Aus dem Englischen von Stefanie Schäfer

Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel

»The Fire Starters« bei Doubleday Ireland, Dublin.

© Jan Carson 2019

© Verlagsbuchhandlung Liebeskind 2023

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: Getty Images

Umschlaggestaltung: Jo Thomson / TW

eISBN 978-3-95438-161-6

Für meine Eltern, mit Dank und in Liebe

Inhalt

JUNI

1. Das ist Belfast

2. Belfast, Stadt der Liebenden

3. Brennende Autos

4. Sirene

5. Der schwierige Sohn

6. Der Name

JULI

7. Große Feuer

8. Elfter, Zwölfter, Dreizehnter

9. Die Nachrichten

10. Ein sehr schlechter Mensch

11. Kleine Flügel

12. Gespräche

13. Die Unglückskinder von East Belfast

AUGUST

14. Der Regen

15. Anarchie

16. Die Flut

17. Die Beichte

18. Die Henkersmahlzeit

19. Der Schnitt

Sirene, die

Grammatik: Substantiv (Femininum); Genitiv Singular: Sirene; Nominativ Plural: Sirenen Worttrennung: Si-re-ne

Bedeutung

Gerät zur Erzeugung von lauten, lang anhaltenden (heulenden) Tönen, die als Signale, Alarmsignale, Warnsignale dienen.

Etymologie

Sirene f. Name märchenhafter, auf einer Insel lebender Mädchen mit Vogelleib, die (z. B. in Homers »Odyssee«) vorbeifahrende Seeleute durch ihren betörend schönen Gesang anlocken. Später wurden sie mehr in Menschengestalt dargestellt, im MA. fischschwänzig.

In alten Zeiten gab es Engel, die kamen und nahmen die Menschen bei der Hand und führten sie hinweg von der Stätte der Zerstörung. Engel mit weißen Flügeln erscheinen uns jetzt nicht mehr. Aber auch jetzt noch werden Menschen dem drohenden Untergange entrissen; eine Hand erfasst sie und führt sie sanft hinweg in ein schönes ruhiges Land, von dem sie nimmer rückwärts blicken; und die Hand ist vielleicht eines kleinen Kindes Hand.

George Eliot, Silas Marner

JUNI

Jonathan

Deine Ohren sind nicht wie meine.

Ich habe drei Monate gebraucht, um das zu bemerken. Das tut mir leid. Nein, es tut mir nicht wirklich leid. Ich war einfach so beschäftigt. Es gibt so vieles zu bedenken, jetzt, wo wir zu zweit sind. Früher warst du nicht da, jetzt bist du da. Du hast dich nicht angekündigt. Du hast nicht vorher angerufen. Wie hättest du das auch tun sollen? Jedenfalls war es ein Schock. An einem Morgen war ich nur ein Ich; am nächsten war Ich ein Wir. Ich hatte nicht genug Zeit, um mich vorzubereiten, nicht genug Zeit, um wegzulaufen.

Schon vor dir war ich voller Furcht. Meine Ängste verteilten sich auf verschiedene Räume, und alle Türen waren fest verschlossen. Wenn ich dann unvermittelt von einem Raum in den anderen trat, konnte ich so tun, als würde ich das Chaos darin nicht sehen. Nach deiner Ankunft gab es keine Grenzen mehr, die eine Angst von der anderen trennten. Meine Ängste flossen ineinander wie anschwellende Pfützen, bis ich einen See vor mir hatte. Ich konnte den Boden nicht mehr sehen. Ich konnte die Ufer nicht sehen. Ich war ein Ertrinkender.

Ich habe eine Liste mit den Ängsten angelegt, die es vor dir nicht gab: die Angst vor Menschen und die Angst vor der Abwesenheit von Menschen, die Angst vor Geld, Telefonen und Zeit. Die Angst vor der Stille und die Angst vor Geräuschen. Die Angst davor, dich auf den Kopf fallen zu lassen, sodass er in zwei Hälften zerbirst wie ein Ei, aus dem das flüssige Innere herausläuft. Ich stellte mir diese Liste als eine Art Leiter vor, an der ich aus mir heraus nach oben klettern könnte. Aber eine Angst nährte die nächste, und das Papier reicht nicht für sie alle. Ich habe diese Liste nie aufgeschrieben, weil ich Angst hatte, dass man sie finden und gegen mich verwenden könnte. Noch eine Angst für meine Liste.

Durch deine Existenz und die Sorge um dich rückte fast alles andere in den Hintergrund. Ich hatte noch keine Zeit, deine Ohren zu bemerken. Aber heute Morgen, als ich dich aus der Badewanne hob, dachte ich nicht an meinen Job oder dein Frühstück. Ich dachte nicht daran, auf welch vielfältige Art und Weise dieses Haus um uns herum allmählich zerfällt. Es war Wochenende. Ich nahm mir ein wenig Zeit zum Hinsetzen und Verschnaufen.

Es ist schon viele Wochen her, dass ich mich das letzte Mal hingesetzt habe und nicht sofort wieder aufgestanden bin. Zeit ist das Wichtigste, was du mir geraubt hast: Zeit und die Möglichkeit, wegzugehen. Heute Morgen habe ich mir die Zeit genommen, dich genau anzusehen. Ich habe sogar die Neonleuchte über dem Badezimmerspiegel eingeschaltet. Ich glaube, es hat dir gefallen, angeschaut zu werden. Du hast mich angelächelt. Es war das erste Mal, dass du mich angelächelt hast. Da bin ich mir sicher. Ich habe deinen Mund beobachtet, als ob er eine Uhr wäre. Dein Mund ist eine Art Uhr, und ich kann nichts tun, um sie zu verlangsamen.

Du warst ganz rosig vom Baden. Die Art von Rosa, die eigentlich aus Weiß mit Tausenden roter Pünktchen besteht, wie ein Gemälde. Deine Fingernägel waren scharfkantig. Sie müssen geschnitten oder abgebissen werden. Im Internet habe ich gelesen, dass in den ersten Monaten Abbeißen empfohlen wird. Vielleicht mache ich das heute Abend. Nasse Haarsträhnen klebten an deinem Kopf, wellig wie Höhenlinien auf einer Landkarte. Normalerweise hast du Locken. Die Locken gleichen einer Art Schutzhelm, der die Umrisse deines Gesichts beschattet, als wolltest du geheimnisvoll erscheinen. Mir gefiel es, deine eigentliche Kopfform zu betrachten. Der Anblick erinnerte mich an Vogelküken, bevor sich ihr Gefieder aufplustert, oder an sehr alte Männer. Ich hielt dich ans Badezimmerfenster und drehte und wendete dich im blassen Licht hin und her. Zum ersten Mal fielen mir speziell deine Ohren auf.

Nicht, dass ich deine Ohren bis dahin ignoriert hätte. Ich habe von Anfang an vermutet, dass sie da sind. Ich wusste, dass du Ohren hast, so wie ich wusste, dass du Finger, Zehen, Augen und die Anlagen für Zähne hast; all deine Organe sind vorhanden und arbeiten geräuschlos. Es war nicht nur berufliches Interesse, das mich trieb; in deinem Fall wollte ich alles ganz genau registrieren. Wenn man einen menschlichen Körper betrachtet, neigt man dazu, die offensichtlichen Wunder als selbstverständlich hinzunehmen. Ich spreche von den Details, die allen Menschen gemeinsam sind. Zu den allgemeinen Besonderheiten zähle ich auch Lächeln, Schlafen und bestimmte motorische Reaktionen. Besonders habe ich auf deine Sommersprossen und dein Haar geachtet. Beides ist ungewöhnlich und ziemlich auffällig. Ich weiß nicht, ob Gleichaltrige sie später schön oder hässlich finden werden. Das kann ich nicht sagen.

Dein Haar ist so schwarz, dass es selbst im trockenen Zustand feucht aussieht. Das ist kein gutes Zeichen. Es ist aber auch nicht besonders schlimm. Viele Frauen haben glänzendes Haar. Das sage ich mir immer wieder, aber es fällt mir schwer, mich an diese Tatsache zu klammern. Viel einfacher ist es, vom Schlimmsten auszugehen.

Wenn ich ehrlich bin, ist dein Haar der Grund dafür, dass ich dir eine Mütze aufsetze, und dein Mund lässt mich eine Sturmhaube in Betracht ziehen. Ich habe jedes Mal Angst um uns beide, wenn ich dein feuchtes schwarzes Haar sehe. Dass du einen Mund hast, will ich nicht einmal glauben. Ich weiß, dass Münder notwendig sind, zum Atmen und so weiter, aber deinen kann ich nicht direkt ansehen. Das Rot bedeutet Alarm, wie die Sirene eines Krankenwagens, die mir sagt, dass bereits etwas Schreckliches im Gange ist und ich es bald mit eigenen Augen sehen werde. Ich würde dir am liebsten die Hand auf den Mund legen und ihn verschwinden lassen.

Und jetzt, heute Morgen, ist meine Liste um eine Angst länger geworden. Ich habe bemerkt, dass deine Ohren anders sind als meine.

Das ist kein gutes Zeichen. Zwei Merkmale deiner Mutter und nur die Augen von mir. Ich habe mich an deine Augen geklammert wie an einen Rettungsring. Sie haben genau die gleiche nussbraune Farbe wie meine. Ich schaue gerne in deine Augen und sehe mein eigenes Spiegelbild, das vom Schwarz reflektiert wird. Und dann denke ich: »Siehst du, Kleines? Du bist genauso sehr meine wie ihre.«

Deine Mutter hatte ozeanblaue Augen. Jede andere Farbe wäre eine Beleidigung gewesen. Aber deine sind braun, wie das Land, wie die Erde, wie Baumstämme und zum Winter hin modernde Herbstblätter. Du bist ein Erdenbaby, und an guten Tagen glaube ich, dass du zu mir gehörst. Deine Ohren, dein Haar? Egal!, sage ich mir. Dann sind sie eben von deiner Mutter. Spielt keine Rolle. Deine Augen sind von mir, und heißt es nicht, die Augen wären fast so heilig wie das Herz? Sie sind die Fenster zur Seele, heißt es, und solcher beruhigender Sprüche mehr. Die Augen sind bedeutender als Haare und Ohren zusammen. Ich hoffe auch auf deine Hände, die sich zu Fäusten ballen wie meine Fäuste, wenn du schläfst, auf deine kleinen Wurstfüße und auf die Art, wie du später vielleicht leicht nach vorne gebeugt einen Raum durchquerst.

Ich werde mein Bestes tun, um dir meine Welt beizubringen. »Halte deinen Rücken gerade, so«, werde ich zu dir sagen, »setze deine Füße fest auf die Erde, als hätten sie keine Erinnerung an Wasser.« Ich werde dich immer und immer wieder daran erinnern, dass Menschen nicht schwimmen können. Ich werde dich von Bildern von Schwimmbädern und Schwimmern im Fernsehen abschirmen. Ich werde dir einschärfen: »Wasser ist zum Trinken und Waschen da, zu sonst nichts.« Ich werde sagen: »Falte deine Hände, Kleines, du gehörst zu mir.«

Ich hoffe zwar, dass deine Ohren hören können, aber vielleicht hallen in ihnen schon die Lieder deiner Mutter wider.

Ich werde abwarten und auf deinen Mund achten.

Dein Mund ist buchstäblich das Zünglein an der Waage. Ich kann es nicht ertragen, ihn anzuschauen. Ich beobachte ihn wie eine Uhr, sogar jetzt. Ich warte ab, was aus ihm herausdringt; dann wird sich entscheiden, ob du zu ihr oder zu mir gehörst.

1

Das ist Belfast

Das ist Belfast. Das ist nicht Belfast.

In dieser Stadt vermeidet man es besser, Ross und Reiter zu nennen. Namen und Orte, Daten und zweite Vornamen: In dieser Stadt sind Namen wie Markierungen auf einer Landkarte oder schwarz auf weiß geschriebene Wörter. Sie bemühen sich zu sehr, wahrhaftig zu klingen. Doch in dieser Stadt sieht die Wahrheit von der einen Seite wie ein Kreis und von der anderen wie ein Quadrat aus. Man kann blind werden, wenn man zu lange auf die Form starrt. Selbst jetzt, fünfzehn Jahre nach den Unruhen, ist es viel sicherer, die Hände in den Schoß zu legen und voller Überzeugung zu sagen: »Für mich sieht das alles gleich aus.«

Die Unruhen sind vorbei. Das hat man uns in den Zeitungen und im Fernsehen erzählt. Hier bei uns dreht sich vieles um Religion. Aber bevor wir irgendwas glauben, müssen wir es erst überprüfen. (Wir stecken den Finger in die Wunde und bohren ordentlich drin rum.) Wir haben weder den Zeitungen noch dem Fernsehen geglaubt. Nicht in unserem Inneren. Nachdem wir so viele Jahre lang in einer Haltung verharrt haben, ist unser Rückgrat verknöchert. Wir werden Jahrhunderte brauchen, um wieder weicher zu werden.

Die Unruhen haben gerade erst begonnen. Auch das entspricht kaum der Wahrheit. Es kommt darauf an, mit wem man spricht, was für eine Haltung die Person hat und welchen Tag du für das Gespräch gewählt hast. Diejenigen, die nicht über unsere Situation Bescheid wissen, können auf Wikipedia nachschauen und finden dort einen Überblick von dreitausend Wörtern. Außerdem gibt es noch viele Online-Artikel und Veröffentlichungen in akademischen Fachzeitschriften. Alternativ kann man mit den Einheimischen reden – oral history. Alle Bruchstücke zusammensetzen ist ein mühsamer Prozess, wie bei einem komplizierten Puzzle.

Der Begriff »Unruhen« ist zu harmlos. Man denkt dabei an kleine Unannehmlichkeiten wie ein überzogenes Bankkonto, einen Nagel im Reifen oder wenn eine Frau ihre Tage hat. Der Gewalt wird man dadurch nicht gerecht. Dabei haben wir uns doch wohl ein gewalttätiges Wort verdient, etwas so Unverblümtes und Brutales wie »Apartheid«. Stattdessen haben wir ein Wort, das nur im Plural verwendet wird. Die Unruhen sind/waren furchtbar. Die Unruhen sind/waren viele einzelne Übel, die zu einem verschmolzen. Ein Pluraletantum. Über die Unruhen wird immer gesprochen, als ginge es um ein einziges Ereignis, so wie die Schlacht von Hastings ein Ereignis mit einem Anfang und einem Ende ist, ein kalendarisches Datum. Die Geschichte wird zweifellos beweisen, dass es sich in Wirklichkeit um ein Verb handelt; eine Handlung, die man Menschen immer wieder antun kann, wie Stehlen.

Und deshalb ziehen wir keine Grenzen. Wir sagen, das ist nicht Belfast, sondern eher eine Stadt, die Belfast ähnelt, bestehend aus zwei Teilen und einem schlammigen braunen Fluss, der beide zusammenhält. Mit Straßen, noch mehr Straßen, Bahngleisen, Schornsteinen. Alles, was zu einer funktionierenden Stadt gehört, ist hier in begrenztem Maße vorhanden. Einkaufszentren. Schulen. Parks und die unausgesprochene Hoffnung, dass große Flächen im Frühling hellgrün leuchten. Drei Krankenhäuser. Ein Zoo, aus dem gelegentlich Tiere ausbrechen. Im Osten der Stadt schreiten ein paar gelbe Kräne am Horizont entlang wie krummbeinige Gentlemen. Im Westen fließt der Black Mountain, nach alpinen Maßstäben kaum mehr als ein Hügel, in die Bucht hinab. Entlang der Küstenlinie reihen sich viele Gebäude. Sie stehen da wie schüchterne Badegäste, die ihre Zehen ins grünliche Meer tauchen. Und Schiffe gibt es: große Schiffe, kleinere Boote und jener versunkene Ozeandampfer, der noch heute vom Meeresgrund aus die ganze Stadt in seinem Bann hält. Neue Schiffe werden keine mehr gebaut.

Stattdessen gibt es Glas- und Stahlkonstruktionen, die quer über die Skyline getackert sind. Wie Treppenstufen führen sie zu den elfenbeinweißen Höhen empor, die einst von Gott bewohnt wurden. Es sind Bürogebäude und Hotels für Besucher aus dem Ausland: hauptsächlich Amerikaner und Leute aus anderen ernst zu nehmenden Ländern. Wir haben wenig Respekt vor diesen Fremden und ihren Fotos. Sie halten sich für mutig, weil sie in diese Stadt kommen, oder zumindest für aufgeschlossen. Wir würden am liebsten zu ihnen sagen: »Seid ihr verrückt? Warum seid ihr hierhergekommen? Wisst ihr nicht, dass es andere Städte gibt, nur eine Stunde mit einer Billigfluglinie entfernt? Oder sogar Dublin.« Aber so was dürfen wir nicht sagen, und inzwischen rechnen wir schon mit ihrem Geld.

Wir setzen die Besucher in Black Cabs und kutschieren sie entlang der Ringstraße, die winzigen Straßen hinauf und hinunter, bis auch ihnen schwindelig wird, weil sie die Stadt aus so vielen Blickwinkeln sehen. Wir füttern sie mit Spiegeleiern und Speck auf fast weißen Tellern und sagen: »Bitte sehr, eine Kostprobe der lokalen Küche. Das gibt euch Kraft für den Tag.« Wir tanzen für sie und ihr ausländisches Geld. Wir sind auch bereit zu weinen, wenn das von uns erwartet wird. Was hätten wohl unsere Großeltern zu dem ganzen Geschrei und Palaver gesagt?

In dieser Stadt lieben wir das Reden. Das Reden kann in Bussen und auf Parkbänken, von Kanzeln und anderen erhöhten Plätzen aus praktiziert werden. Gelegentlich geschieht es in Gedichtform, häufiger jedoch an Fassaden. Es schwillt in Anwesenheit eines Publikums an, obwohl eine zweite Partei nicht unbedingt erforderlich ist. Nie herrscht genug Stille, um unser ganzes Gerede aufzusaugen. Wir haben uns über Themen wie Politik und Religion ausgelassen, über Geschichte, Regen und die gottlose Art und Weise, wie diese Elemente miteinander verbunden sind, wie eine schlechte Version des Wasserkreislaufs. Wir glauben weiterhin, dass Europa (ja, die ganze Welt) auf der anderen Seite des Meeres atemlos auf das nächste Kapitel unserer traurigen Geschichte wartet. Doch so ist es nicht. Es erheben sich längst lautere Stimmen am Tisch. Von Afrikanern. Russen. Geflüchteten. Sie sagen schreckliche Dinge in Worten, die übersetzt werden müssen. Im Vergleich dazu sind wir nur nasses Papier.

Diese Stadt redet weiter. Sie sagt jedem, der es wissen will, dass sie eine europäische Stadt ist, die mit anderen europäischen Städten verschwistert ist. Aber wem will diese Stadt etwas vormachen? Sie besitzt keine Piazza, keine Marmorbrunnen, keine nennenswerte Kunst. Sie hockt am Rande des Kontinents wie ein Parkplatz neben dem europäischen Festland. Der hiesige Dialekt klingt hausbacken, wie Pellkartoffeln mit Butter. Hier scheint kaum je richtig die Sonne, und niemand sitzt draußen an Bistrotischen. Selbst wenn die Sonne scheint, gleicht sie eher einer Wolke, hinter der sich der Regen versteckt. Dies ist keine Stadt in der Art, wie Barcelona eine Stadt ist oder Paris, oder vielleicht Amsterdam. Diese Stadt ist wie ein Begriff, der früher ein Schimpfwort war und danach strebt, eine positive Bedeutung zu erhalten wie zum Beispiel »geil«, was mir als Erstes in den Sinn kommt.

Was nicht heißen soll, dass diese Stadt keinen Charme besitzt. Obwohl sie sich spröde und abweisend gibt, bleiben die Bewohner hier, und die, die weggehen, kehren wieder zurück. Sie sagen: »Es sind halt die Leute hier« und »Nach einem besseren Menschenschlag kannst du lange suchen«. Sie sagen: »Wegen dem Wetter sind wir sicher nicht wieder hier.« Und an jeder dieser Aussagen ist etwas Wahres dran.

Sammy Agnew kennt diese Stadt schon sein ganzes Leben lang. Ihre Topografie mit den kleinen Straßen und Flüssen hat sich in ihn eingeprägt wie ein zweites Paar Fingerabdrücke. Wenn er den Mund aufmacht, schälen sich die scharfen und harten Worte dieser Stadt heraus. Seine Stimme auf Band findet er scheußlich. Sammy kann die Stadt nicht ausstehen, kann sie aber auch nicht zur Hölle wünschen. Er würde alles darum geben, sie loszuwerden. Abzuhauen und anderswo neu anzufangen, an einem wärmeren Ort wie Florida oder Benidorm. An einem Ort, der sich weniger wie ein Goldfischglas anfühlt. Er hat es versucht; Gott weiß, wie sehr er es versucht hat. Aber die Stadt ist wie ein Magnet: Sie lockt, zerrt an ihm, zieht ihn immer wieder in ihren Bann. Egal, wie weit er weggeht, mit dem Flugzeug oder dem Schiff oder in seinen Tagträumen – die schwierigste Methode, Abstand zu gewinnen –, er wird immer ein Sohn dieser Stadt sein; ein untreuer Sohn zwar, aber dennoch mit ihr verbunden.

Sammy hält sich heutzutage am Rande des Geschehens und balanciert auf der Grenze zwischen den guten und den weniger guten Vierteln. Er weiß, dass er nicht über all dem stehen kann. Der Mief einer Asi-Herkunft lässt sich nicht mit Seife abwaschen und bleibt auch aus der Ferne noch haften. Er ist diese Stadt, ebenso wie seine Kinder diese Stadt sind. Das muss nicht unbedingt etwas Gutes sein, obwohl sich neuerdings eine ganz leise Hoffnung regt, die vor allem von der Jugend ausgeht. Es gibt sogar Leute, die mit hoch erhobenem Kopf sagen: »Ich bin von hier und werde mich nicht dafür entschuldigen!« Sammy hält diese Leute für Idioten. Er hat Angst um seine Kinder, vor allem um seinen Sohn. Der Junge hat so eine besondere Härte an sich, die für diesen Ort typisch ist. Härte ist nicht die schlechteste Eigenschaft, um sich in einer Stadt zu behaupten, die so sehr von Enttäuschung geprägt ist. Doch Sammy weiß, dass Härte, wenn man sie gären lässt, zu Wut führt, und Wut ist gleichbedeutend mit Gewalt, und genau das sieht er jedes Mal, wenn er Mark anschaut: Dass diese Stadt seinen Jungen verdirbt, so wie sie ihn einst ruiniert hat.

Auch Jonathan Murray ist hier geboren, nur fünf Minuten von Sammy entfernt, und doch Welten weit weg. Es ist nicht nur das Geld, durch das sich manche Leute nie begegnen; es ist die Bildung, der Ruf und etwas, das noch schwieriger zu bestimmen ist: eine ganz andere Art, durchs Leben zu gehen. Jonathan kann nicht behaupten, dass er die Stadt so gut kennt wie Sammy, denn kennen heißt vertraut sein, und er hat sich, solange er denken kann, auf Distanz gehalten. Sie ist nicht sein Zuhause. Nicht mal ein Stück Heimat. Er fährt täglich durch die engen Straßen und nimmt sich nie die Zeit, sich umzusehen. Er könnte nicht mit Gewissheit sagen, dass sie ganz anders aussieht als noch vor zehn Jahren, oder einen deutlichen Unterschied zu der Zeit der bewaffneten Auseinandersetzungen in den Siebziger- und Achtzigerjahren feststellen. Für ihn könnte es jede x-beliebige Stadt sein: mittelgroße Industriestadt, vom Meer umspült. Cardiff. Liverpool. Glasgow. Hull. Eine feuchte Metropole gleicht der anderen. Jonathan hat kein richtiges Gefühl dafür, wo er sich befindet oder wohin er gehört; was es bedeutet, ein Zuhause zu haben.

Das hier ist Belfast. Das hier ist nicht Belfast. Das ist die Stadt, die beide Männer nicht loslässt.

Es ist jetzt Sommer in der Stadt. Noch nicht Hochsommer, aber heiß genug, dass die Jungs in der Stadt mit nacktem Oberkörper herumlaufen und ihre Rücken, Bäuche und Schultern bereits die Farbe von gekochtem Schinken annehmen. Es ist der Sommer der Fußballweltmeisterschaft. Die Menschen hier mögen Fußball ganz besonders, weil es ein Spiel mit zwei Parteien ist und dabei getreten wird. Aus jedem zweiten Haus im Osten der Stadt hört man die Geräusche der im Fernsehen jubelnden Massen durch die offenen Fenster. Die Leute haben schon einiges getrunken und werden noch mehr trinken. Am Morgen wird es danach riechen: ein Geruch wie von feuchtem Stoff in einem geschlossenen Raum. Am Himmel schwebt ein Hubschrauber wie ein brummendes Insekt. Die Rotoren wirbeln die warme Luft hierhin und dorthin. Er bewegt sich kaum.

Die Frauen, die sich größtenteils nicht für Sport interessieren, haben die Stühle vom Esszimmer auf die Straße geschleppt. Sie sitzen wie fette Buddhas vor ihren Häusern und beobachten die langsam vorbeifahrenden Autos. Manchmal rufen sie sich gegenseitig etwas über die Straße zu. »Schön, dass die Sonne mal wieder rauskommt« oder »Ich hab gehört, am Wochenende wird’s wieder schlechter«. Manchmal verschwinden sie in ihren kleinen Küchen und kommen mit sprudelnden Getränken in Gläsern und Dosen zurück. Bevor sie trinken, drücken sie sich die kühlen Behältnisse kurz an ihre Stirn und seufzen. Danach ist das Fleisch rosa, als wäre es verbrannt. Das tiefe V ihres Busens ist ebenfalls rosa und rötet sich weiter. Um zehn Uhr abends wird ihre Haut brennen wie von Nesseln, aber der Gedanke, sich mit Sonnencreme einzureiben, kommt ihnen nicht, auch nicht kurz. Sonnencreme ist nur für den Urlaub im Ausland gedacht. Die hiesige Sonne ist schwächer. Sie ist weniger krebserregend als die Sonne auf dem Kontinent. Jede Frau auf der Straße ist entschlossen, bis September braun zu werden. Alle haben die Röcke hochgerafft bis über die Knie, sodass man die gespreizten Oberschenkel und die Krampfadern sehen kann, Winterfell und gelegentlich einen Hauch Spitzenborte am Unterrock. Sie sind wie ihre Mütter und ihre Großmütter vor ihnen. Sie bewachen diese Straßen in ähnlicher Weise, seitdem die Werften nach Wohnungen für die Arbeiter verlangten, hundert Straßen mit Reihenhäusern entstanden und dieser Stadtteil als der glorreiche Osten bekannt wurde.

Die Kinder, die zu diesen Frauen gehören, schauen Fußball oder kicken ihre eigenen Bälle zwischen den Autos herum. Sie eiern auf gebrauchten Fahrrädern die Straße hinauf und hinunter, freihändig, die Arme hoch über den Lenker erhoben, als wären sie mitten in einer charismatischen Anbetung. Es sind noch zwei volle Monate, bis die Schule wieder anfängt. Der ganze Juli. Der ganze August. Das Ende der Ferien ist so weit entfernt wie ein anderes Sonnensystem. Es ist noch eine Ewigkeit hin, und den Kindern wird schwindelig angesichts dieser Zeitspanne.

Die Luft wabert heiß im Osten. Jemand hat einen Grill angezündet. Der Geruch von gebratenem Fleisch steigt den Frauen in die Nase und lässt ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wenn das Wetter hält, werden sie am Wochenende auch den Grill rausholen. Und wenn das Wetter länger hält, machen sie vielleicht einen Ausflug an die Küste: Richtung Norden nach Portrush, wo Freunde einen Wohnwagen haben, oder nach Newcastle zum Wasserpark. Die Kinder lieben den Wasserpark und den langen Sandstrand.

In East Belfast gibt es keinen Strand, gar nichts für Kinder außer der Straße und dem Laden am Ende der Straße. Es gibt nicht einmal einen Garten oder eine vernünftige Wiese mit genügend Platz. Die Leute denken, der Osten sei rot, weiß und blau, aber diese Frauen wissen es besser. Die Farbe des Ostens ist grau, vierzig Schattierungen, forty shades, eine düsterer als die andere. Das ist die perfekte Ergänzung zum Regen und nur dann ein Problem, wenn die Sonne rauskommt. Hier kann man nirgendwo einen Grill aufstellen. Wenn nach hinten und vorne raus die Straße dein Garten ist, gibt es nirgends einen Platz für einen Liegestuhl. Im Sommer riecht es überall sonst in der Stadt nach gemähtem Gras und geschnittenen Hecken. Im Osten gibt es kein Gras zu mähen. Der Sommer riecht hier nach weichem Teer und Mülltonnen, der Verkehr pustet seine Abgase über die Newtownards Road. An den heißesten Tagen kann man immer noch das Meer riechen, das im Hafenbecken von Connswater siedet; ein Gestank nach faulen Eiern und Klosteinen wie in einer öffentlichen Toilette.

Kurz vor fünf. Das Spiel ist vorbei. Sie haben gewonnen, was bedeutet, dass die auf der anderen Seite der Stadt verloren haben. Hier hat alles zwei Seiten, besonders beim Fußball. Jeder muss sich für eine Seite entscheiden und dabei bleiben.

Die Männer erheben sich vom Sofa und schalten den Fernseher stumm. »Was gibt’s zum Tee?«, fragen sie die Frauen.

Und die Frauen antworten: »Ja, was gibt’s zum Tee?«

Sie sagen das mit einer Hand auf der Hüfte und nach links gedrehten Schultern, wie junge Mädchen in Stöckelschuhen. Im Osten geht jeder Mahlzeit eine Pattsituation voraus. Nichts ist sicher, bis der erste Bissen gegessen wird. Der Inhalt des Kühlschranks wird seziert, geprüft und entweder für gut oder schlecht befunden. Aus den Resten wird eine Mahlzeit improvisiert. Wenn es nicht reicht, wird ein Kind in den Laden geschickt.

Heute Abend riechen die Leute im Osten, während sie ihren Shepherd’s Pie, ihre Kartoffelwaffeln und den Kochbeutelreis essen, den Duft von Grillfleisch, der über ihre Teller weht. Der Geruch macht sie unzufrieden mit ihrem Abendessen. Nichts, was sie heute zu sich nehmen, kann so gut schmecken wie das Barbecue, das sie sich in Gedanken reinschaufeln. Der Grillgeruch wird von einem Hauch Verbranntem begleitet, wie die trockene Hitze eines Föhns, der zu lange an war. Irgendwo im Osten steht etwas in Flammen. Es ist nicht das erste Feuer in dieser Jahreszeit. Es wird auch nicht das letzte sein.

Teile der Stadt stehen in Flammen. Ein einzelnes Feuer hier, ein anderes dort, jedes von einem anderen geplant und gelegt. Und es sind nicht die üblichen Eleventh-Night-Feuer der Protestanten, die jedes Jahr den Feiertag des 12. Juli einläuten. Diese Feuer haben weder mit Tradition zu tun, noch hat man mit ihnen gerechnet. Die Frauen schließen ihre PVC-Fenster gegen den Rauch, schnuppern den Brandgeruch und stoßen besorgte Geräusche aus. Ein schönes Julifeuer ist ihnen recht, aber wenn die Feuer vorzeitig brennen, das gefällt ihnen nicht. Es ist noch nicht einmal Juli. Die Paraden-Saison hat gerade erst begonnen.

Nachts erscheinen diese Feuer vom Black Mountain und den Craigantlet-Hügeln aus wie Geburtstagskerzen oder bernsteinfarbene Blüten, die über das Stadtbild verteilt sind. Sie sind erstaunlich schön. Aus der Entfernung spürt man keine Hitze, und es ist auch kein Muster erkennbar. Das Einzige, was die Feuer gemeinsam haben, ist die Höhe der Flammen – gut und gerne zehn Meter hoch lodern sie – und die ihnen zugrunde liegende Absicht, so viel Unruhe wie möglich zu stiften, wie die Politiker es gerne ausdrücken.

Das gesamte politische Spektrum verurteilt die neuen Brände. »Damit muss ein für alle Mal Schluss sein!«, fordern die Politiker, deren Blick im Fernsehen gläsern wirkt, was daran liegt, dass sie jahrelang ohne mit der Wimper zu zucken in die Kamera gestarrt und gelogen haben. »Diese Zeiten liegen hinter uns«, sagen sie. »Dieses Verhalten wird nicht mehr toleriert.« Aber es kommt nicht zu Verhaftungen. Die Brände gehen unvermindert weiter. Die Stadt leidet unter dem ständigen Heulen der Sirenen, die von einem Brandherd zum nächsten rasen. Die Polizei, die zu den Bränden anrückt, wird mit Ziegelsteinen und Flaschen beworfen. Weil sie mit Zwischenfällen rechnen, tragen die Einsatzkräfte jetzt Schutzausrüstung. Die Feuerwehr ist überlastet. Sie erwägt, Großbritannien um Hilfe zu bitten: mehr Personal, mehr Gerät, einen unverstellten Blick auf die schlimmen Wiederholungstaten. Es könnte zu Wasserrationierungen kommen, einem Verbot von Rasensprengern und Planschbecken.

Das alles ist nicht neu. In dieser Stadt ist der Sommer immer eine angespannte Zeit. Ständig heulen die Sirenen, Brände lodern, und aufgebrachte Leute ziehen demonstrierend durch die Straßen. Diejenigen, die es sich leisten können, machen Urlaub auf dem Kontinent und kehren zurück, wenn der Sturm sich gelegt hat. Das ist schon seit Jahrzehnten so. Aber dieser Sommer ist anders. Dieser Sommer wird als der Sommer der Großen Feuer in die Geschichte eingehen, weil er mit den Unruhen assoziiert wird.

Es ist erst Juni, und der Sommer hat eigentlich seinen Namen noch nicht verdient, und dennoch suchen überall in der Stadt die Bewohner nach der richtigen Bezeichnung, einem Überbegriff, den sie im Gespräch verwenden könnten. Ein Wort, das dieses Phänomen von der üblichen Julifeuer-Periode unterscheidet, die jeden normalen Sommer abschließt. Feuertaufe? Passt nicht, denn eine Taufe ist eine heilige Sache, und an dieser Zeit ist nichts heilig. Eher denkt man an Krieg. Manchmal scheint es, als würde die ganze Stadt in Flammen stehen, ein Haus ums andere. Die ältesten Bewohner erinnern sich noch an die warmen Nächte von 1941, als die ganze Stadt rot vor deutschem Teufelswerk loderte und alle außer den Reichsten sich in die Hügel flüchteten, Kissen und Decken umklammernd. Obwohl die nächtliche Szenerie jener von damals gleicht, gibt es eklatante Unterschiede. Die »Großen Feuer« werden nicht von einem weit entfernten Feind entfacht. Sie verkörpern die Art von Gewalt, die sich eine Gruppe von Menschen selbst antut.

Im Nachhinein lässt sich nicht mehr feststellen, wer den Begriff zuerst benutzt hat: ein Journalist, eine Nachrichtensprecherin oder vielleicht ein kleines Kind, denn danach klingt es am ehesten. Als der Juni zu Ende geht, spricht man nicht mehr von »sporadischen Bränden« oder »Brandanschlägen«, sondern nur von den »Großen Feuern«. Nicht nur in den Lokalzeitungen wird jetzt darüber berichtet, sondern auch in der Presse auf dem Festland und in der BBC. Die Politiker fürchten, dass sich die Nachricht bis Amerika verbreitet: Potenziellen Touristen wird wieder einfallen, dass die Stadt nicht sicher ist. Das soll unter allen Umständen vermieden werden.

Im Osten der Stadt sind die Menschen hin- und hergerissen. Feuer legen gehört zu ihrer Kultur, aber niemand darf das einfach so tun, ohne dass dazu aufgerufen wurde. In den engen Straßen wird heftig darüber diskutiert. Würden Fremde das Ohr an die dünnen Wände pressen, die ein Haus vom nächsten trennen, könnten sie vielleicht Fetzen des Streits durch die Tapete sickern hören. »Das ist unsere Tradition«; »Warum sollten wir auf die Politiker hören?«; »Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es Verletzte gibt.« Ja, die Leute im Osten sind hin- und hergerissen. Sie sehen die Sache aus einer ganz eigenen Perspektive.

In diesem Teil der Stadt wurden schon immer Feuer entfacht. Aber nicht diese willkürlichen Scheiterhaufen. Traditionelle Feuer, die nur eine einzige Nacht brennen. Jedes Jahr am Abend des 11. Juli lodern überall in der Stadt Flammen auf und erlöschen später wieder, und auch wenn es in dem Moment ist, als öffnete die Hölle ihre Pforten, passiert es zumindest nur einmal im Jahr. Der Brauch beruht auf einem Mythos. Als Wilhelm III., King Billy, sich seinen Weg durch die dunkle Stadt bahnte, sollen Feuer ihn geleitet haben, und irgendetwas haben sie auch mit den Oranierparaden am Zwölften zu tun. Die meisten Leute können sich nicht mehr an die genauen historischen Hintergründe erinnern, aber die Feuer haben sich ihnen eingeprägt. Wir reden hier nicht von Lagerfeuern, wie Außenstehende sie sich vielleicht vorstellen, mit Ästen und Holzscheiten und vielleicht einer Guy-Fawkes-Puppe obendrauf. Nein, wir reden hier von riesigen, kunstvoll aufgeschichteten Holztürmen, an denen zwei Monate oder länger gearbeitet wird.

Alle beteiligen sich an den Vorbereitungen, vor allem die Kinder. Sie ziehen von Tür zu Tür, um Holz und Möbel zu erbetteln. Sie stapeln es auf Schubkarren und Skateboards und ziehen es durch die Straßen dorthin, wo es aufgeschichtet wird. Sie schlafen abwechselnd neben ihrem Holz, damit es niemand klaut oder es sich durch die Hitze oder einen Blitz vorzeitig selbst entzündet. Die älteren Jungs bauen den Turm. Sie haben das von ihren Vätern und Hallodri-Onkeln gelernt, die ihnen auch das Trinken und das Auf-die-Straße-Pinkeln beigebracht haben. Es erfordert eine regelrechte Architektur, die Reifen und Holzpaletten, die diese hohen Tempel zusammenhalten, zu arrangieren und alle Elemente zu sammeln und miteinander zu verbinden, bis die Spitze des Stapels hoch über die umliegenden Schornsteine aufragt.

Einmal in Brand gesetzt, schlagen die Flammen bis zu hundert Meter hoch in die Luft. Die ganze Stadt wird in dichten Rauch gehüllt. Die Hitze ist ein zorniger Gott. Glasscheiben in der Nähe verziehen sich. Satellitenschüsseln welken wie wochenalte Blumen. Die Leute verlassen vorsichtshalber ihre Häuser aus Furcht, darin gebraten zu werden. Kinder schreien vor Angst und Begeisterung, und manchmal rutscht die ganze Konstruktion weg. Das Feuer fließt die Straße hinunter wie Lava aus einem Vulkan. Von Weitem und mit einer kalten Dose in der Hand ist es fantastisch anzusehen. Das Spektakel wird grundsätzlich von lauter Musik begleitet, und wenn man die Augen schließt, hört es sich an, als wäre Weihnachten vorverlegt worden.

Doch die Begleiterscheinungen sind weniger festlich. Es kommt zu Verletzungen. Kinder fallen aus großer Höhe. Sie brechen sich die Knochen oder sterben. Funken, die vom trockenen Holz sprühen, setzen Synthetik-Trainingsanzüge in Brand, und das Feuer, das seine Zähne tief in einen Arm oder ein Bein gräbt, fordert sein Pfund Fleisch.

Umstehende trinken, und zwar zu viel, und um Mitternacht schlagen sie auf die Söhne ihrer Nachbarn ein. Ihre Silhouetten zeichnen sich vor den lodernden Flammen ab. Auf solche Bilder sind die Zeitungen scharf. Hinterher schlägt der Asphalt noch fast eine Woche lang Blasen. Die Straßen sind dauerhaft beschädigt. Sie zu reparieren kostet öffentliche Gelder. Diejenigen, die nicht mit so einem Brauch aufgewachsen sind, fragen sich, ob es klug ist, Große Feuer in Wohngebieten zu entzünden, und warum es erlaubt ist, Flaggen und sogar Puppen von noch lebenden Menschen zu verbrennen. Aber in East Belfast hat es schon immer Feuer gegeben. Niemandem ist es bisher gelungen, sie zu löschen, und noch nie hat es Restriktionen gegeben.

»Es ist doch so«, haben sich die Politiker jetzt zu Wort gemeldet und der Presse diktiert, was sie schreiben soll. »Traditionen sind gut und schön, aber diese riesigen Feuer sind eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie Todesopfer fordern.«

Es hat bereits Tote gegeben, aber das hat der wachsenden Popularität der Feuer keinen Abbruch getan. Überall im Osten und auch in manchen westlichen Stadtteilen wachsen sie immer weiter in die Höhe, wie brennende Türme von Babel: einen halben Meter, einen Meter, drei Meter weiter himmelwärts mit jedem Jahr. Die höchsten sind inzwischen zwanzig, fünfundzwanzig Meter hoch. Um es mal zu verdeutlichen: Das entspricht etwa drei durchschnittlich großen Häusern übereinander. Und dabei sind die Flaggen, die obendrauf wehen, nicht einmal mitgerechnet.

»Genug ist genug«, haben die Politiker schließlich beschlossen. Sie haben den Auftrag, Veränderungen voranzubringen, und die meisten Leute in dieser Stadt wollen keine Feuer mehr. »Sie können weiterhin Ihre traditionellen Feuer machen«, hieß es, »aber sie dürfen nicht höher als zehn Meter sein.« Wobei zehn Meter für die Politiker immer noch absurd klingt, aber ihnen ist klar, dass sie mit einem totalen Verbot Ausschreitungen riskieren. Daher erscheint es ihnen als die beste Lösung, das Ganze schrittweise abzuschaffen und die Feuer zu verkleinern, wenn nötig Zentimeter für Zentimeter. Die meisten Leute halten zehn Meter für einen vernünftigen Kompromiss; andere finden, dass die Feuer ganz verboten werden sollten, und die ganz Innovativen schlagen ein Riesenfeuer am Stadtrand vor, wo es keinen Schaden anrichten kann.

Im Osten der Stadt halten fast alle die Beschränkungen für eine Schnapsidee. Sie haben doch gerade erst angefangen, auszuloten, was in puncto Höhe und Feuer geht. Warum sollten sie jetzt damit aufhören? Warum nicht auf dreißig oder sechzig Meter hochgehen? Ein flammendes Statement, das man vom Weltraum aus sehen könnte, oder – noch wichtiger – in Dublin. In jedem Pub und jedem Eckladen wird darüber geschimpft, wie ungerecht das alles ist. Die Frauen, die sich auf dem Bürgersteig bräunen, zerreißen sich endlos die Mäuler. Sogar die Kinder sind sauer: Ein nur halb so großes Feuer bedeutet, dass sie nur die Hälfte des Holzes ergattern müssen, und was sollen sie dann den ganzen übrigen Monat lang machen? Es ist die Rede davon, die Politiker zu ignorieren und die Feuer so hoch zu bauen, wie die Leute wollen. Doch das ist größtenteils nur Geschwätz. Der Fußball und die Hitze haben den Männern die Kampflust genommen. Sie sind nur noch für kaltes Bier und Gequatsche zu gebrauchen.

Doch im Augenblick, Wochen bevor die Julifeuersaison so richtig beginnt, lodern überall ganz andere Feuer auf. Große Feuer, jedes so nah wie möglich an der Zehnmetergrenze. Das erste brach unter einem Regal mit Seidenpyjamas in der Wäscheabteilung von Marks & Spencer in der Royal Avenue aus, das zweite in der Behindertentoilette der Linenhall Library. Dann folgten das City Hospital, das Royal Hospital und die Bildungsabteilung des Ulster Museums, wo der alte Bengalische Tiger in seiner Vitrine am meisten abbekam. Erst nach dem fünften Brand beginnt die Polizei, ein Muster zu erkennen: die Höhe, die Uhrzeit, Täter in Jeans und mit Kapuzenpullis, sodass es jeder x-Beliebige sein könnte, der durch die Aufnahmen der Überwachungskameras huscht.

Die Brände wurden akribisch geplant. Sie entzünden sich in vorbereiteten Rucksäcken, die mit einer sorgfältig durchdachten Mischung aus Benzin, Papier und Feueranzünder gefüllt sind. Sie werden immer an einem besonders feuergefährlichen Ort abgestellt. Bisher ist noch niemand verletzt worden. Die Feuer werden dann gelegt, wenn nur wenige Menschen in der Nähe sind: gleich morgens oder kurz vor Ladenschluss. Immerhin, sagt die Polizei in ihren offiziellen Erklärungen, aber es sei nur eine Frage der Zeit, bis jemand zu Schaden käme. Es geht schließlich um Feuer, niemand kann die niederträchtigen Wendungen vorhersagen.

Sobald die Brände offiziell als Serie erkannt werden, scheinen sie überall zu entstehen. Zunächst werden sie nur an besonders auffälligen Stellen gelegt. Die Hälfte der denkmalgeschützten Gebäude der Stadt weist bereits Brandspuren und Wasserschäden auf. Die Zerstörungen verursachen astronomische Kosten, und die Angst um die Wahrzeichen Belfasts ist groß. Stormont Castle und das Rathaus werden streng bewacht, ringsum geschützt von Polizeikräften mit kugelsicheren Westen und Feuerlöschern. Nachdem sie die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen haben, sind die Brandstifter nun zu weniger herausragenden Zielen übergegangen: Brücken, Lagerhäuser, verfallene Gebäude und Sozialwohnungen, das verlassene Mayesfield Leisure Centre. Die ganze Stadt steht in Flammen. Aber es handelt sich nicht um Anarchie, sondern um ein sorgfältig inszeniertes Chaos. Gewisse Spielregeln werden befolgt: keine Zivilisten verletzen, nicht erkannt werden und vor allem: die Zehnmeterregel einhalten, was der zentrale Grundsatz der Großen Feuer zu sein scheint.

In den letzten Tagen ist ein Video im Internet aufgetaucht. Es kursiert auf Facebook und YouTube, und die Lokalnachrichten bringen einen körnigen Ausschnitt, der morgens, mittags und abends wiederholt wird. Das Video stammt von einer Person, die sich »Firestarter«, Brandstifter, nennt. Sie ist so vermummt, dass man nicht einmal erkennen kann, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, mit Guy-Fawkes-Maske und einem schwarzen Sweatshirt, dessen Kapuze tief über den Kopf gezogen ist. Obwohl sie nicht spricht, kann man sich leicht einen East-Belfast-Dialekt vorstellen, nasal und ein wenig gepresst. Die Person hält Pappschilder in die Kamera.

»Keine Zivilisten verletzen.«

»Nicht erkannt werden.«

»Feuer in Höhe von zehn Metern legen.«

»Ich bin der Firestarter.«

Im Hintergrund läuft der Song Firestarter von The Prodigy, laut wie ein Presslufthammer. Man kann sich mühelos Teufelshörner unter der Kapuze vorstellen.

Wenn alle Pappschilder enthüllt sind, erscheint ein schwarzer Bildschirm mit fünf Wörtern in weißen Großbuchstaben: »HÄNDE WEG VON UNSEREN BÜRGERRECHTEN«. Dies ist die einzige Forderung der Person, die alle Großen Feuer inszeniert. Er oder sie ist eine Person mit hundert Armen, die alle bereit sind, ihre eigenen Protestfeuer zu legen. Die Stadt wird brennen, bis die Politiker die Beschränkungen aufheben, denn es ist fast unmöglich, ein Feuer aufzuhalten, das sich in so viele Richtungen gleichzeitig ausbreitet.

Niemand weiß, wer der Firestarter ist, niemand außer Sammy Agnew, und noch ist er nicht bereit, sich das einzugestehen. Er hat etwas Vertrautes an den hängenden Schultern des Brandstifters erkannt, an der Art, wie er seine Hände bewegt und seinen Kopf in einem provozierenden Winkel zur Seite neigt, als forderte er eine Ohrfeige geradezu heraus. Zuerst war es nur ein Verdacht. Sammy konnte sich unmöglich sicher sein. Wollte es nicht glauben. Aber er hat sich das Video jetzt so oft angesehen. Immer und immer wieder auf seinem Laptop, den Ton leise gestellt, damit seine Frau nichts mitbekommt. Sein erster Impuls ist immer, sie zu beschützen. Sammy hat versucht, die Hinweise zu ignorieren. Er würde beinahe alles dafür geben, im Unrecht zu sein. Aber er weiß, wer sich hinter dieser Maske verbirgt. Er ist sich so gut wie sicher. Trotzdem könnte er sich irren, oder nicht?

Es ist jetzt fünf Uhr in East Belfast. Die Feuerwehr ist auf dem Parkplatz des Connswater Einkaufszentrums und bekämpft einen kleinen Brand auf der zweiten Ebene des Parkhauses. Das Feuer, das unter einem Opel Corsa ausgebrochen ist, hat bereits eine Explosion verursacht und auf die Autos rechts und links übergegriffen. Die Hitze trifft die Einsatzkräfte wie eine Wand. Unter ihren Masken und feuerfesten Overalls hat sich auf ihrer Haut ein Film aus rauchigem Schweiß gebildet. Eine Gruppe von Teenagern lungert bei den Einkaufswagen herum. Gleich werden sie anfangen, die Feuerwehrleute und Rettungssanitäter mit Gegenständen zu bewerfen. Warum sie das tun, wissen sie nicht genau, aber ihre Armgelenke kribbeln, sie spüren den Drang zur Gewalt, den sie von der vorherigen Generation geerbt haben. Drück ihnen einen Backstein in die Hand, und sie holen aus und werfen ihn wie Profis.

Nicht mal einen Kilometer entfernt, in Orangefield, nimmt Jonathan Murray den beißenden Gestank eines brennenden Autos wahr. Er muss husten, und ihm tränen die Augen. Trotz der Hitze schließt er das Fenster. Er hat seit Monaten keine Nachrichten mehr gesehen oder Zeitung gelesen und in dieser Zeit das Haus höchstens für zehn Minuten verlassen und ist zum kleinen Tesco-Supermarkt am Ende der Straße und wieder zurück geeilt. In letzter Zeit besteht seine Welt nur noch aus der Vierzimmer-Doppelhaushälfte in der Castlereagh Road; er ist quasi daran gefesselt. Er weiß nichts von den Großen Feuern oder dem Verbot von Julifeuern, die höher als zehn Meter sind. Er weiß nicht mal, dass dieses Jahr eine Fußballweltmeisterschaft ausgetragen wird, merkt aber, dass es draußen warm ist und deshalb Sommer sein muss. Seit sechs Wochen denkt er an nichts anderes mehr als an seine Tochter.

Es hat lange gedauert, bis er ihr einen Namen gegeben hat. Er lautet Sophie, aber er hat sich noch nicht auf ihn festgelegt. Die Angst vor ihr ist sein erster Gedanke an jedem Morgen, und jede Nacht nimmt er die Last ihrer Anwesenheit mit ins Bett. Unter anderen Umständen hätte er sie vielleicht geliebt, aber unter diesen wird er sich solche Gefühle nicht gestatten. Er wird aber nicht grausam zu ihr sein.

Er zieht die Vorhänge zu, doch der Rauchgeruch liegt immer noch im Raum. Jonathan ist im Osten aufgewachsen, und dieser Geruch ist ihm nicht fremd. Es muss Julifeuerzeit sein. Wo sind nur die Wochen geblieben? Es ist schon ein Jahr her, dass Sophies Mutter …

Sophie schläft heute Nacht auf dem Bauch, und die Bettdecke wölbt sich über ihrer Windel. Wegen der Hitze hat er ihr schon seit drei Tagen nichts mehr angezogen. Es ist ganz angenehm, zur Abwechslung mal nicht ständig waschen zu müssen. Wer hätte gedacht, wie oft man ein Baby am Tag umziehen und wie oft man es füttern muss? Es gab so vieles zu lernen.

Jonathan steht über Sophies Bettchen und beobachtet, wie sie ein- und ausatmet. Wenn sie schläft, ist sie nicht so Furcht einflößend, aber darauf kann man nicht vertrauen. Er beugt sich hinunter und betrachtet ihr Gesicht durch die Gitterstäbe. Sie zieht leicht die Mundwinkel hoch. Das sind nicht mehr nur Blähungen. Sie fängt zu lächeln an. Dabei wird es nicht bleiben, und ehe er es verhindern kann, fängt sie an zu sprechen.

Sophie darf nicht sprechen. Die Folgen wären nicht abzusehen. Jonathan überlegt, ihr die Zunge herauszuschneiden. Er wird das gut machen, denn er ist Arzt. Er hat sieben Jahre lang gelernt, Teile eines Körpers abzuschneiden und wieder anzunähen. Es ist nicht das erste Mal, dass er am Kinderbett seiner Tochter steht und sich vorstellt, wie er Fleisch und Muskeln durchschneidet. Er hat über die Blutung nachgedacht und wie er sie stillen wird, über die nötige Narkose und die Schmerzmittel hinterher. Er hofft, dass es nicht so weit kommen wird, aber falls doch, wird er nicht zögern.

Jonathan schließt das Fenster in Sophies Zimmer. Heute Abend ist es furchtbar heiß. Im Osten herrscht eine Atmosphäre, als würde sich Dampf in einem Rohr stauen.

2

Belfast, Stadt der Liebenden

Ich wurde immer nur Jonathan genannt. Niemals John. John ist der Name meines Vaters. Er ist schon vergeben. Und ich will schon gar nicht Jonny genannt werden, auch wenn ich mich zu Hause manchmal selbst so nenne und mit vorgerecktem Kinn wie ein Gauner von einem Zimmer ins nächste stolziere. Jonny Murray – das ist ein Name für einen Rugbyspieler oder einen jungen Mann, mit dem man in der Toilette eines Nachtclubs in Cookstown quatscht, während er sich die Hände unter dem kalten Wasserhahn wäscht. Jonny Murray fühlt sich wohl in seiner Haut. Er steuert sein Auto lässig mit einer Hand und trägt jeden Tag ein anderes Slogan-T-Shirt: »Loser«, »Harvard«, »Hello Ladies«. Jonny redet mit Frauen, als ob sie dieselbe Sprache sprechen würden. Er hat keine Angst davor, zu tanzen oder angestarrt zu werden, während mir schon allein der Gedanke daran Panik verursacht.

Ich glaube, ich wäre gerne Jonny gewesen, oder vielleicht jemand ganz anderer.

Aber ich bin Jonathan, jetzt und schon von Anfang an, mit allen drei Silben. Ich habe mir den Namen nicht ausgesucht. Meine Eltern haben mich so genannt, immer mit gereiztem Unterton, und dann wurde ich Arzt. Dazwischen war keine Zeit zur Selbstentfaltung. Ich habe durchaus darüber nachgedacht, meinen Namen zu ändern, aber mit dreißig ist es zu spät, und meine Patienten würden einem Arzt namens Jonny nicht vertrauen.

Früher habe ich manchmal versucht, meinen Namen abzukürzen. Vor allem an der Uni, als ich schüchtern Mädchen angebaggert habe. »Hi«, sagte ich dann, fasste quer über den Tisch und nahm die Hand der Unbekannten mir gegenüber – jede, die einigermaßen vernünftig aussah, war mir recht. »Jonny Murray, schön, dich kennenzulernen.« Aber Jonny passte noch nie richtig zu Murray, wegen der zwei Ypsilons hintereinander. Mir blieb der eigene Name an den Zähnen hängen wie getrocknete Spucke. Die Mädchen wandten sich von mir ab und unterhielten sich demonstrativ mit anderen; meist erfuhr ich nicht einmal ihre Namen. Irgendwann gab ich es auf. Ich wurde wieder zu Jonathan oder sagte einfach gar nichts mehr, was weit häufiger vorkam.

Im Gesundheitszentrum bin ich für Patienten wie für Kolleginnen und Kollegen gleichermaßen Dr. Murray. Was meine Kollegen angeht, frage ich mich, ob sie mich nicht leiden können oder ob das zum höflichen Umgang zwischen Fachleuten gehört. Ich lausche vor dem Personalraum, um herauszufinden, ob sich die anderen Ärztinnen und Ärzte mit Vornamen anreden. Aber ich erfahre nichts. Sie tauschen nur Plattitüden aus wie: »Können wir noch einen Teelöffel haben?« oder »Ist noch Milch im Kühlschrank?« Sie reden sich fast nie mit Vornamen an. Trotzdem fühle ich mich ausgeschlossen. Ich bin mir so gut wie sicher, dass die anderen Ärzte Chris, Sarah und Martin/Marty genannt werden, wenn ich nicht dabei bin, und ich vermute, dass alle zusammen nach der Arbeit einen trinken gehen und mich niemand einlädt. Ich versuche mir einzureden, dass mich das nicht sonderlich stört, und beobachte sie abends durch einen dünnen Schlitz in meinen Bürojalousien, wie sie den Parkplatz verlassen. Sie fahren in getrennten Autos weg, aber das beweist nichts.

In letzter Zeit habe ich die Vorstellung entwickelt, dass mich die Empfangsdamen »Doc« nennen. Ihre Stimmen, wenn sie meinen Namen sagen, sind wie warme Milch in einem Becher. Ich weiß, dass diese Vorstellung lächerlich und unrealistisch ist, denn es gibt vier Ärztinnen und Ärzte in der Praxis, von denen jeder den gleichen Anspruch auf die Bezeichnung Doc hat. Besser, ich erfinde mir einen eigenen Spitznamen. »Minty« vielleicht, nach den Murray-Mint-Bonbons. Aber ich weiß, dass von den Damen an der Rezeption keine besonders gebildet ist. Sie sind freundliche Wesen, die tippen und Anrufe beantworten. Von alleine würden sie nicht auf etwas so Pfiffiges wie »Minty« kommen. Inzwischen habe ich die Fantasie aufgegeben. Ich bin durch und durch Pragmatiker, sogar wenn ich von den Empfangsdamen träume und mir vorstelle, was sie unter ihren Blusen tragen.

Ich habe keinen zweiten Vornamen. Das liegt an meinen Eltern. Sie wollten eigentlich keine Kinder. Wären sie gefragt worden, hätten sie vielleicht lieber Hunde oder Gartenzwerge als Miniaturausgaben von sich selbst gehabt. Ich war und bin ein »Unfall«, obwohl ich glaube, dass dieses Wort eine ungenaue Bezeichnung für den Akt ist, ein Kind in den Bauch deiner Frau zu pflanzen. Unfälle sind zufällige Ereignisse wie zerbrochenes Geschirr oder ein Autounfall. Oft ist Alkohol im Spiel. Trotzdem wurde meine Zeugung im Hause Murray immer als »Unfall« bezeichnet. »Enttäuschendes Ergebnis« oder »unglücklicher Ausgang« wäre vielleicht eine bessere Bezeichnung gewesen, denn mir wurde gesagt, dass der Akt selbst sorgfältig geplant und sogar von Kerzenlicht begleitet wurde.

Nach dem »Unfall« genossen meine Eltern noch neun Monate lang ihre Zweisamkeit. Das sollte ja eigentlich mehr als genug Zeit gewesen sein, um sich an den Gedanken an Nachwuchs zu gewöhnen. Doch sie gewöhnten sich nicht an den Gedanken und verbrachten die Monate stattdessen damit, zu trinken, essen zu gehen und mit Freunden an der Côte d’Azur Urlaub zu machen, wobei sie ihr immer größer werdendes Problem unter Tuniken und wallenden Sommerkleidern verbargen. Mein Vater hat mir erzählt, dass der Anblick von Mutters Bauch im letzten Drittel der Schwangerschaft jedes Mal wieder ein Schock war, wenn sie sich zum Schlafengehen auszog. Er brachte es nicht fertig, ihn direkt anzusehen, und schielte stattdessen an seiner Frau vorbei, so wie bei einer besonders erschütternden Szene im Fernsehen, die man nicht sehen, aber auch nicht verpassen will. »Was sollen wir denn jetzt damit machen?«, fragte Mutter und deutete auf die Stelle, an der sie ihre Hosen nicht mehr zubekam, woraufhin Vater mit den Schultern zuckte und sagte: »Lass uns morgen darüber reden.« Dann wurde Wein eingeschenkt, meistens Rotwein, und am nächsten Abend spielte sich die gleiche Szene ab, wie in der letzten Staffel einer Sitcom. Als das Baby kam, fragte meine Mutter immer noch: »Was sollen wir denn jetzt damit machen?«, aber die Antwort ließ sich nicht länger aufschieben.

Das, so sollte man hinzufügen, wurde mir in meiner Kindheit gerne als Gutenachtgeschichte erzählt. Eigentlich kein Wunder, dass ich so geworden bin.

Keiner von beiden wollte ein Kind haben. Die Option, es wegzugeben, kam jedoch auch nicht infrage. Meine Eltern waren berufstätig: Sie war Anwältin, er machte irgendetwas mit Finanzen, nicht unbedingt wie ein Buchhalter, aber so ähnlich. Sie bewegten sich nicht in Kreisen, in denen man ein Baby weggeben konnte. Ihre Freunde und Bekannten wären schockiert darüber gewesen, wenn sie erfahren hätten, dass sie sich ein Kind zugelegt hatten, ohne es wirklich zu wollen. So etwas passierte nur Asozialen in Brennpunktvierteln. Hätte sich das herumgesprochen, hätte man sie nicht mehr zu Dinnerpartys eingeladen. In den Speisesälen von Belfasts besten Hotels hätte man sie tuschelnd angestarrt. Meine Eltern wollten nicht als Ausgestoßene enden, also behielten sie das Baby und nannten es Jonathan.

Ihre Fantasie war ebenso begrenzt wie ihr Enthusiasmus und reichte nicht für einen zweiten Vornamen. Dann ließen sie mich taufen, und damit war es dann geschehen. Ohne einen zweiten Vornamen war ich nicht zu unterscheiden von den Tausenden anderen Jonathan Murrays, die die westliche Welt bevölkern, zweifellos alles solide Männer mit Ingenieursberufen, Ehefrauen und Familienautos, die sie drei Jahre lang behalten und dann gegen bessere eintauschen. Es hat keinen Sinn, nur so zum Spaß meinen Namen zu googeln. Allein in Belfast gibt es mindestens zehn andere Jonathan Murrays, und sicher an die hundert, wenn ich die Suche auf ganz Irland ausweite.

Ich gebrauchte meinen Namen als Vorwand, um mich zu einem unauffälligen Kind zu entwickeln. Meine Eltern unternahmen nichts, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Sie haben mich nicht direkt misshandelt, weder körperlich noch verbal. Ich hatte immer genug zu essen und alles an materiellen Dingen, was ich brauchte, denn meine Mutter betrachtete Erziehung als eine Art Wettkampfsport. Sie konnte es nicht ertragen, von ihren Altersgenossinnen überflügelt zu werden. Andererseits waren meine Eltern nicht sonderlich engagiert. Es kam durchaus vor, dass sie den Babysitter dafür bezahlten, meine Schulkonzerte mit einer Videokamera aufzuzeichnen. Sie schauten sich diese Videos hinterher nicht an, sondern bewahrten sie in einem Regal im Arbeitszimmer auf, für den Fall, dass ein Beweis für ihr Interesse benötigt wurde. Mehrmals vergaßen sie meinen Geburtstag und beschenkten mich einige Tage vor oder nach dem eigentlichen Datum. Sie waren weder freundlich noch unfreundlich zu mir. Als ich sechzehn Jahre alt wurde, wanderten sie nach Neuseeland aus und behaupteten, dass sie dort arbeiten müssten.

Ich bin nicht mit meinen Eltern nach Neuseeland gegangen. Ich steckte gerade in den Vorbereitungen zu meinen weiterführenden Prüfungen in der zehnten Klasse; zwei Jahre später würde ich die Hochschulreife erlangen und anschließend auf die Queen’s University gehen, um Medizin zu studieren. Mein Vater hatte mir das mindestens zweihundert Mal vorgebetet, ab dem Tag, an dem ich zwölf wurde. Er hatte das notariell festgelegt und es konnte, ebenso wie mein Name, nicht geändert werden. Es gab Geld für ein privates Internat, Geld für notwendige Ausgaben und auch für ein Auto, falls ich eines wollte, wenn ich alt genug war, um den Führerschein zu machen. Ich musste nichts weiter tun als meinen Eltern die Möglichkeit geben, mich zurückzulassen. Es hatte sechzehn Jahre gedauert, bis sie das geschafft hatten, ohne in den Augen ihrer Freunde als grausam zu gelten.

»Es wäre nicht gut für dich, wenn wir dich mit nach Neuseeland nähmen, Jonathan«, erklärte meine Mutter. (Sie hatte eine Dinnerparty organisiert, damit die Nachbarn hörten, wie sie das sagte, ganz die verständnisvolle Mutter.) »Alle deine Freunde sind hier in Belfast«, fuhr sie fort. »Wir wollen dich nicht von ihnen trennen.« Selbst unter höchster Konzentration fiel mir keine einzige Person ein, die ich als Freund bezeichnen würde … vielleicht der Junge, der in Naturwissenschaften neben mir saß und mir einmal einen Stift geliehen hatte. Ich war mir nicht einmal sicher, wie dieser Junge hieß. Timothy oder Nicholas, dachte ich. Irgendwas Streberhaftes. Aber ich erkannte am Blick meiner Mutter, dass sie mir einen Köder hinwarf, dass sie verzweifelt nach einem Ausweg suchte, genau wie mein Vater, der seine Hände unter dem Tischtuch rang. Ich erkannte, dass es mir guttun würde, wenn ich sie beide loswerden könnte. Das Gewicht ihres Desinteresses schleppte ich permanent mit mir herum, wie ein abgestorbenes Bein. Also sagte ich: »Natürlich, Mutter. Es ist das Beste, wenn ich hierbleibe.« Es war mir so oder so egal.

Danach war ich die meiste Zeit allein, ungefähr für die Dauer von vierzehn Jahren.

Ich kann nicht behaupten, dass ich in dieser Zeit nicht versucht habe, Freunde zu finden. Während des Studiums gehörte ich eine Zeit lang zu einer Gruppe von Medizinstudierenden. Man nennt das eine »Hochschulgruppe« oder »Initiative«. Beide Bezeichnungen passten nicht zu uns; wir waren die Sorte Studis, die nur lernen und ansonsten wenig Initiative zeigen. Streng genommen waren wir nicht kompatibel und sahen auch nicht aus wie die Art Freunde, die man fotografiert und lange behält. Uns war klar, dass unsere Bindung auf den Umständen und einer bewussten Entscheidung beruhte, und wir wussten auch, dass es besser war, nicht darüber zu sprechen, wie merkwürdig es aussah, wenn wir zusammensaßen. Oder über die langen Gesprächspausen. Die dünnen Fäden, die uns verknüpften, konnten sonst leicht zerreißen.

Ich war mir nie ganz sicher, ob es wirklich Freundschaft war. Aber es war besser als das große Nichts in den Jahren zuvor. Oft war ich mit diesen Menschen zur gleichen Zeit am gleichen Ort: in Krankenhauskliniken, Hörsälen, Studi-Kneipen, Kinos … Wir redeten mit- und übereinander und manchmal unternahmen wir sogar etwas zusammen, wie etwa Bowling. Zu Weihnachten wichtelten wir, wobei ich ein Paar neu verpackte Socken verschenkte und erhielt. Es war eine Erleichterung, mein eigenes Geschenk zu öffnen und festzustellen, dass ich mit den Socken nicht versagt hatte. An meinem Geburtstag gab es gekauften Kuchen, und alle sangen in einem Restaurant unbeholfen »Happy Birthday, lieber Jonathan«. Das war zwar nett, aber ich fühlte mich keinem von ihnen je besonders zugetan. Ich war einer von sieben: drei Frauen und vier Männer. Mir war bewusst, dass nur mein weißer Kittel und mein Stethoskop mich mit den anderen sechs verbanden.